四季和五带(二)

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

第八节 四季和五带

一、太阳的回归运动

二、昼夜长短

三、太阳高度角

四、地球上的四季

五、地球上的五带

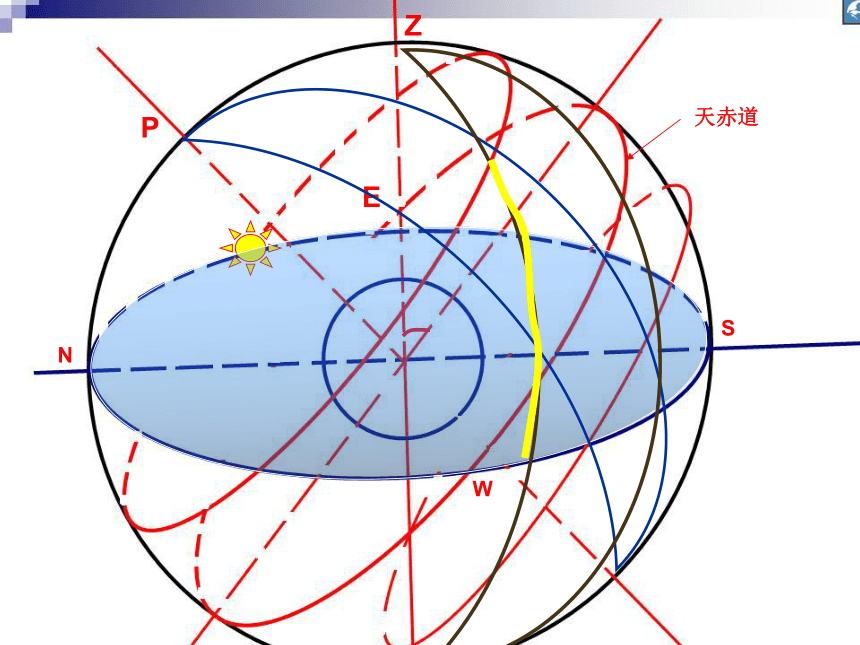

P

Z

E

W

S

N

天赤道

太阳赤纬

P

Z

E

W

S

N

天赤道

太阳赤纬

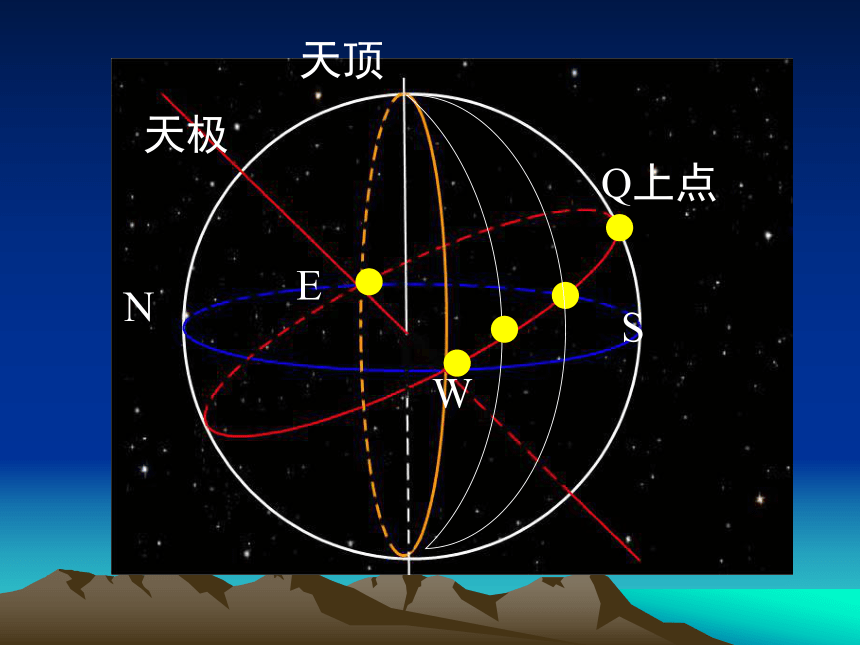

三、太阳高度

E

W

S

N

Q上点

天顶

天极

P

Z

E

W

S

N

天赤道

太阳赤纬

P

Z

E

W

S

N

天赤道

太阳赤纬

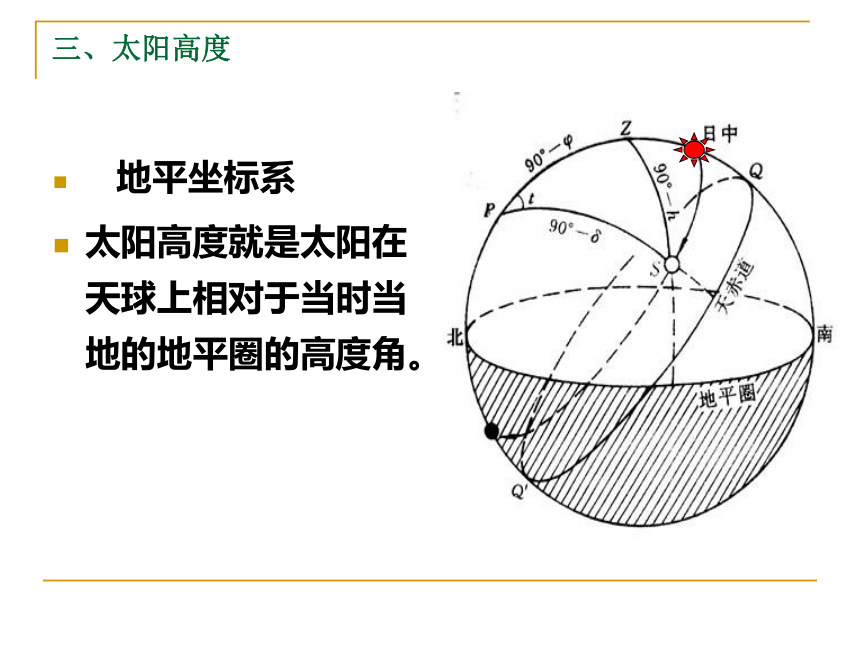

三、太阳高度

地平坐标系

太阳高度就是太阳在天球上相对于当时当地的地平圈的高度角。

如果太阳在天顶

即太阳直射

太阳高度

太阳高度的大小取决于三个因素:一是季节因素,即与太阳赤纬值δ有关;二是地理纬度φ;三是太阳时角t,也就是一天中的什么时刻。

已知这三个值,就可以求出某地点任何时刻的太阳高度值h我们知道。

太阳高度在一日内是变化的,太阳出没地平时的高度都是0°。

出地平以后,高度增大,到了正午时,太阳上中天,此时高度最大,称为正午太阳高度;

午后,太阳高度逐渐减小

1、太阳高度及其计算

太阳高度是视太阳中心相对于地平圈的方向和角距离,它就是前述的地平坐标中的地平纬度。

太阳高度是决定地面太阳辐射强度大小的主要因素,因为太阳辐射强度同太阳高度的正弦成正比。

P

Z

E

W

S

N

天赤道

太阳赤纬

sinh=sinsinδ+coscosδcost 式中,t为太阳S当时的时角。当太阳沿周日圈运行S‘时,

是一日内最大的太阳高度,叫做正午太阳高度H。

这时,由于t=0,cost=1, 上式可能表示为: sinh=sinsinδ+coscosδ

天文三角形ZPS

三条边 90°-φ

90°-δ、

90°-h,

运用球面三角形的余弦公式,有

h

1、太阳高度及其计算

经变换,可得两式: H=90°-φ+δ H=90°-φ-δ 由于高度的最大值为90°,为了使正午太阳高度的计算值不超过90°,合并上两式得: H=90°-φ|-δ| 式中永远取正值,δ在当地夏半年取正值,冬半年取负值。

ZQ---地理纬度

RQ-太阳赤纬

SQ

SR-正午太阳高度

SR=SQ+RQ

2、正午太阳高度变化规律

正午太阳高度随φ和δ而变化。

在同一日期,太阳赤纬( δ )变化甚小,可近似地看作常数,此日正午太阳高度H,仅随纬度的变化而变化,叫做正午太阳高度的纬度分布。

分布规律是从阳光直射点(H=90°)向南北两方降低;纬度相差1°,H也相差1°,至晨昏圈降为0°。

在二分日,阳光直射赤道,从赤道至南、北极,H从90°降至0°。

在夏至日,阳光直射北回归线,由此至北极,H从90°降至23°26′,

由此至南极圈,H从90°降至0°。在其他日子的情况可以类推。

正午太阳高度的季节变化

在同一地点,纬度可看作常数,H随δ的变化而变化,叫做正午太阳高度的季节变化。

在南、北回归线之间的地带,每年有两次H达到90°,出现δ=φ时。

在二至日出现H的极小值,一次在天顶以北,一次在天顶以南,且除赤道外,两次极小值不相等。

太阳高度的季节变化

在回归线和极圈之间的地带,H的平均值出现于二分日,极大值和极小值均出现在二至日,但南北半球出现极值的日期相反。北半球的极大值出现在夏至日,极小值出现在冬至日;南半球相反。本带各纬度H的年变幅均为46°52′。

从极圈到极点之间的地带,极夜时期的H为负值,因而在地平以上的H年变幅除极圈外均小于46°52′。本带的H是三带中最低的,其他情况类似于回归线至极圈之间的地带。

太阳高度角计算

第八节 四季和五带

一、太阳的回归运动

二、昼夜长短

三、太阳高度角

四、地球上的四季

五、地球上的五带

四、地球上的四季

1、四季形成的原因

季节变化首先是半球性的现象。

南北半球没有共同的季节,当北半球是夏季时,南北球则是冬季。显然,造成这种现象的原因,只能是半球性的因素,即黄赤交角的存在引起的阳光直射点的回归运动所造成的太阳辐射能在南北半球的分配不均。

四、地球上的四季

1、四季形成的原因

其次, 季节变化先是天文现象,然后才是气候现象。

天文季节,它以由黄赤交角所引起的正午太阳高度和昼长的变化这两种天文因素作为标志。

影响到一地所得的太阳能的多少,因而被称为天文季节的两个因素。

白昼越长,地面接受的太阳辐能越多;太阳高度越大,地面接受的太阳辐射能也越多。

地球上的四季

春分

夏至

秋分

冬至

2、四季递变的规律

从春分经夏至到秋分,北半球获热多,夏半年;

南半球获热少,冬半年。

从秋分经冬至到春分,阳光直射南半球。北半球为冬半年,南半球为夏半年。

地球上的四季

3、四季的划分

我国古代四季的划分,强调天文特征,划出的是天文季节。

它以昼长和正午太阳高度的变化为主要标志,春秋二季是冬夏二季间的过渡季节。

四季以四立为起讫点,以二分二至为中心。

西方的四季划分:

270

0

90

180

反映四季变化的节气有:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至8个节气。其中立春、立夏、立秋、立冬叫做“四立”,表示四季开始的意思。

反映温度变化的有:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒5个节气。

反映天气现象的有:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪7个节气。

反映物候现象的有惊蛰、清明、小满、芒种四个节气。

二十四节气以黄河流域的气候为依据,以自然季节现象和农业生产活动相结合为内容。

春分、秋分表示昼夜平分,气候适中;

夏至、冬至表示暑夏寒冬的到来;

立春、立夏、立秋、立冬表示春夏秋冬四季的开始;雨水表示降雨季节的开始;

惊蛰是冬眠蛰虫开始复苏,出土活动;

清明表示天气开始转暖草木新绿,景象清新;

谷雨是降雨开始增多,有利于谷物的生长;

小满表示草木开始繁茂,夏熟谷物子粒开始饱满;

芒种是一年中农事繁忙的时节,需要及时进行夏收、夏管、夏种;

小暑、大暑是一年中最炎热的季节;

处暑表示炎热季节的结束;

白露表示气温下降快,湿度尚大,多露水;

寒露表示地面辐射冷却快,凝结的露水温度低;

霜降表示进入降水季节;

小寒、大寒是一年中最寒冷的时节。

第八节 四季和五带

一、太阳的回归运动

二、昼夜长短

三、太阳高度角

四、地球上的四季

五、地球上的五带

地球的五带

五、地球上的五带

1、五带划分的依据:

五带主要是根据昼长和正午太阳高度这两种天文现象的变化特点来划分的,因而它是天文地带。

由于各地具体的季节变化不同,而在同一带中,季节变化都具有相同的特点,因而五带也是季节地带。

此外,五带的划分是按照纬度进行的,因而五带又是纬度地带。

1、五带划分的依据:

无直射阳光:回归线成为热带的界线。

无极昼极夜:南、北极圈是有极昼极夜现象的纬度界线,因而成为南、北寒带的界线。

介于南北半球的极圈和回归线之间的地带,既无直射阳光,也无极昼极夜现象,因而成为南、北温带。

1、五带划分的依据:

2、五带的特征

热带:介于南、北回归线之间,成为一个热带,它的面积约占全球的40%。这里的正午太阳高度是五带中最大的,每年有两次极大值和两次极小值。极大值均为90°,极小值不小于43°8′。昼长的季节变化幅度很小,不超过2小时50分。由于终年得到的太阳辐射热能都很多,实际的季节变化是长夏无冬。

热带雨林1

热带稀树草原1

撒哈拉沙漠3

南、北温带:分别位于南、北半球的回归线和极圈之间,面积约占全球的52%。正午太阳高度每年只有一次极大值和一次极小值,年变辐为46°52′。昼夜长短的年变幅随纬度的增加而扩大。在回归线上只有2时50分,到极圈增加至24小时。春、夏、秋、冬,四季分明,但南、北两个温带的季节变化相反。

南北、寒带:分别位于南、北半球的极圈和极点之间,面积略大于全球的8%,是五带中最小的。这里的正午太阳高度是全球最低的,各由1日增至半年。由于得到的太阳热能是全球最少的,故季节变化上是长冬无夏,而且南、北寒带的季节相反。

苔原

阿拉斯加

第八节 四季和五带

一、太阳的回归运动

二、昼夜长短

三、太阳高度角

四、地球上的四季

五、地球上的五带

P

Z

E

W

S

N

天赤道

太阳赤纬

P

Z

E

W

S

N

天赤道

太阳赤纬

三、太阳高度

E

W

S

N

Q上点

天顶

天极

P

Z

E

W

S

N

天赤道

太阳赤纬

P

Z

E

W

S

N

天赤道

太阳赤纬

三、太阳高度

地平坐标系

太阳高度就是太阳在天球上相对于当时当地的地平圈的高度角。

如果太阳在天顶

即太阳直射

太阳高度

太阳高度的大小取决于三个因素:一是季节因素,即与太阳赤纬值δ有关;二是地理纬度φ;三是太阳时角t,也就是一天中的什么时刻。

已知这三个值,就可以求出某地点任何时刻的太阳高度值h我们知道。

太阳高度在一日内是变化的,太阳出没地平时的高度都是0°。

出地平以后,高度增大,到了正午时,太阳上中天,此时高度最大,称为正午太阳高度;

午后,太阳高度逐渐减小

1、太阳高度及其计算

太阳高度是视太阳中心相对于地平圈的方向和角距离,它就是前述的地平坐标中的地平纬度。

太阳高度是决定地面太阳辐射强度大小的主要因素,因为太阳辐射强度同太阳高度的正弦成正比。

P

Z

E

W

S

N

天赤道

太阳赤纬

sinh=sinsinδ+coscosδcost 式中,t为太阳S当时的时角。当太阳沿周日圈运行S‘时,

是一日内最大的太阳高度,叫做正午太阳高度H。

这时,由于t=0,cost=1, 上式可能表示为: sinh=sinsinδ+coscosδ

天文三角形ZPS

三条边 90°-φ

90°-δ、

90°-h,

运用球面三角形的余弦公式,有

h

1、太阳高度及其计算

经变换,可得两式: H=90°-φ+δ H=90°-φ-δ 由于高度的最大值为90°,为了使正午太阳高度的计算值不超过90°,合并上两式得: H=90°-φ|-δ| 式中永远取正值,δ在当地夏半年取正值,冬半年取负值。

ZQ---地理纬度

RQ-太阳赤纬

SQ

SR-正午太阳高度

SR=SQ+RQ

2、正午太阳高度变化规律

正午太阳高度随φ和δ而变化。

在同一日期,太阳赤纬( δ )变化甚小,可近似地看作常数,此日正午太阳高度H,仅随纬度的变化而变化,叫做正午太阳高度的纬度分布。

分布规律是从阳光直射点(H=90°)向南北两方降低;纬度相差1°,H也相差1°,至晨昏圈降为0°。

在二分日,阳光直射赤道,从赤道至南、北极,H从90°降至0°。

在夏至日,阳光直射北回归线,由此至北极,H从90°降至23°26′,

由此至南极圈,H从90°降至0°。在其他日子的情况可以类推。

正午太阳高度的季节变化

在同一地点,纬度可看作常数,H随δ的变化而变化,叫做正午太阳高度的季节变化。

在南、北回归线之间的地带,每年有两次H达到90°,出现δ=φ时。

在二至日出现H的极小值,一次在天顶以北,一次在天顶以南,且除赤道外,两次极小值不相等。

太阳高度的季节变化

在回归线和极圈之间的地带,H的平均值出现于二分日,极大值和极小值均出现在二至日,但南北半球出现极值的日期相反。北半球的极大值出现在夏至日,极小值出现在冬至日;南半球相反。本带各纬度H的年变幅均为46°52′。

从极圈到极点之间的地带,极夜时期的H为负值,因而在地平以上的H年变幅除极圈外均小于46°52′。本带的H是三带中最低的,其他情况类似于回归线至极圈之间的地带。

太阳高度角计算

第八节 四季和五带

一、太阳的回归运动

二、昼夜长短

三、太阳高度角

四、地球上的四季

五、地球上的五带

四、地球上的四季

1、四季形成的原因

季节变化首先是半球性的现象。

南北半球没有共同的季节,当北半球是夏季时,南北球则是冬季。显然,造成这种现象的原因,只能是半球性的因素,即黄赤交角的存在引起的阳光直射点的回归运动所造成的太阳辐射能在南北半球的分配不均。

四、地球上的四季

1、四季形成的原因

其次, 季节变化先是天文现象,然后才是气候现象。

天文季节,它以由黄赤交角所引起的正午太阳高度和昼长的变化这两种天文因素作为标志。

影响到一地所得的太阳能的多少,因而被称为天文季节的两个因素。

白昼越长,地面接受的太阳辐能越多;太阳高度越大,地面接受的太阳辐射能也越多。

地球上的四季

春分

夏至

秋分

冬至

2、四季递变的规律

从春分经夏至到秋分,北半球获热多,夏半年;

南半球获热少,冬半年。

从秋分经冬至到春分,阳光直射南半球。北半球为冬半年,南半球为夏半年。

地球上的四季

3、四季的划分

我国古代四季的划分,强调天文特征,划出的是天文季节。

它以昼长和正午太阳高度的变化为主要标志,春秋二季是冬夏二季间的过渡季节。

四季以四立为起讫点,以二分二至为中心。

西方的四季划分:

270

0

90

180

反映四季变化的节气有:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至8个节气。其中立春、立夏、立秋、立冬叫做“四立”,表示四季开始的意思。

反映温度变化的有:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒5个节气。

反映天气现象的有:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪7个节气。

反映物候现象的有惊蛰、清明、小满、芒种四个节气。

二十四节气以黄河流域的气候为依据,以自然季节现象和农业生产活动相结合为内容。

春分、秋分表示昼夜平分,气候适中;

夏至、冬至表示暑夏寒冬的到来;

立春、立夏、立秋、立冬表示春夏秋冬四季的开始;雨水表示降雨季节的开始;

惊蛰是冬眠蛰虫开始复苏,出土活动;

清明表示天气开始转暖草木新绿,景象清新;

谷雨是降雨开始增多,有利于谷物的生长;

小满表示草木开始繁茂,夏熟谷物子粒开始饱满;

芒种是一年中农事繁忙的时节,需要及时进行夏收、夏管、夏种;

小暑、大暑是一年中最炎热的季节;

处暑表示炎热季节的结束;

白露表示气温下降快,湿度尚大,多露水;

寒露表示地面辐射冷却快,凝结的露水温度低;

霜降表示进入降水季节;

小寒、大寒是一年中最寒冷的时节。

第八节 四季和五带

一、太阳的回归运动

二、昼夜长短

三、太阳高度角

四、地球上的四季

五、地球上的五带

地球的五带

五、地球上的五带

1、五带划分的依据:

五带主要是根据昼长和正午太阳高度这两种天文现象的变化特点来划分的,因而它是天文地带。

由于各地具体的季节变化不同,而在同一带中,季节变化都具有相同的特点,因而五带也是季节地带。

此外,五带的划分是按照纬度进行的,因而五带又是纬度地带。

1、五带划分的依据:

无直射阳光:回归线成为热带的界线。

无极昼极夜:南、北极圈是有极昼极夜现象的纬度界线,因而成为南、北寒带的界线。

介于南北半球的极圈和回归线之间的地带,既无直射阳光,也无极昼极夜现象,因而成为南、北温带。

1、五带划分的依据:

2、五带的特征

热带:介于南、北回归线之间,成为一个热带,它的面积约占全球的40%。这里的正午太阳高度是五带中最大的,每年有两次极大值和两次极小值。极大值均为90°,极小值不小于43°8′。昼长的季节变化幅度很小,不超过2小时50分。由于终年得到的太阳辐射热能都很多,实际的季节变化是长夏无冬。

热带雨林1

热带稀树草原1

撒哈拉沙漠3

南、北温带:分别位于南、北半球的回归线和极圈之间,面积约占全球的52%。正午太阳高度每年只有一次极大值和一次极小值,年变辐为46°52′。昼夜长短的年变幅随纬度的增加而扩大。在回归线上只有2时50分,到极圈增加至24小时。春、夏、秋、冬,四季分明,但南、北两个温带的季节变化相反。

南北、寒带:分别位于南、北半球的极圈和极点之间,面积略大于全球的8%,是五带中最小的。这里的正午太阳高度是全球最低的,各由1日增至半年。由于得到的太阳热能是全球最少的,故季节变化上是长冬无夏,而且南、北寒带的季节相反。

苔原

阿拉斯加

同课章节目录