第7课 战国时期的社会变化 教学设计

图片预览

文档简介

《战国时期的社会变化》 教学设计

【课标要求】

内容要点: 战国时期的兼并战争; 商鞅变法; 都江堰水利工程。

认知提示: 通过学习商鞅变法,知道改革使秦国逐渐强大起来。

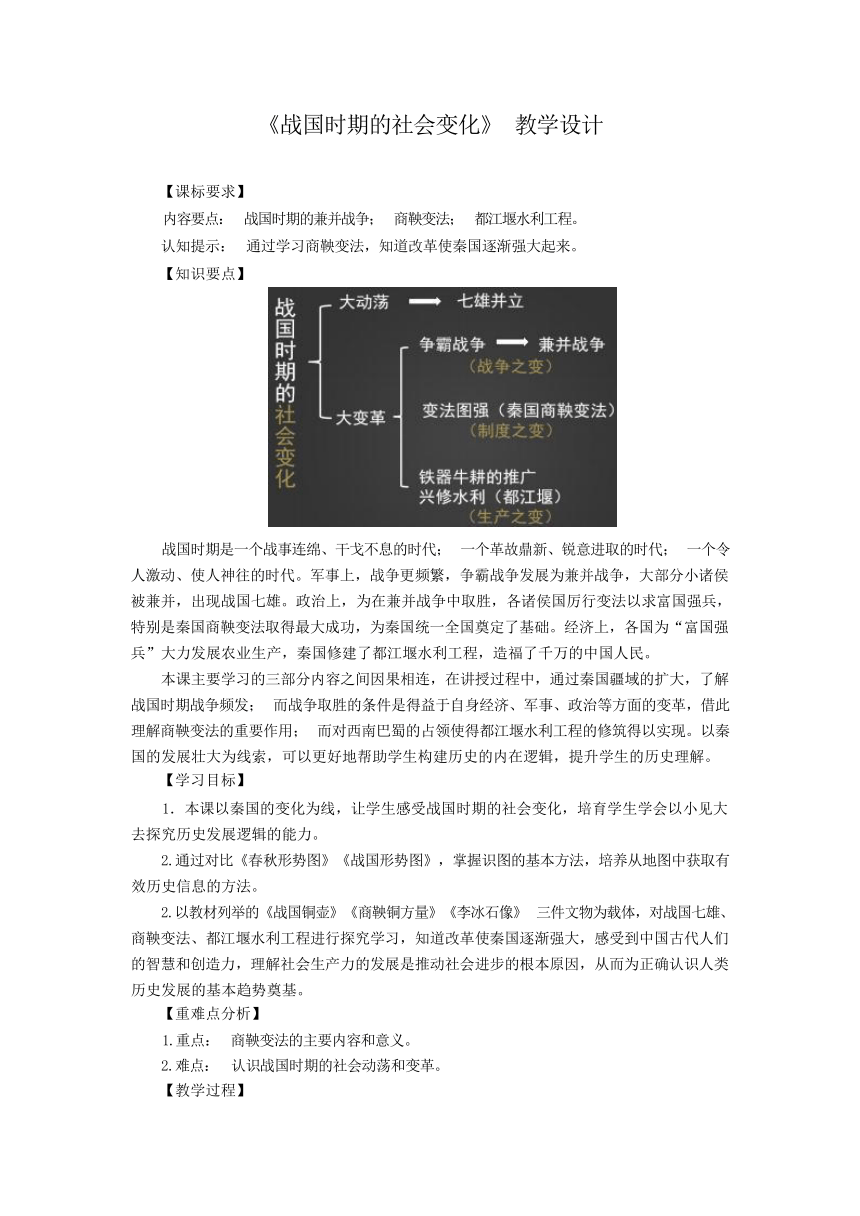

【知识要点】

战国时期是一个战事连绵、干戈不息的时代; 一个革故鼎新、锐意进取的时代; 一个令 人激动、使人神往的时代。军事上,战争更频繁,争霸战争发展为兼并战争,大部分小诸侯 被兼并,出现战国七雄。政治上,为在兼并战争中取胜,各诸侯国厉行变法以求富国强兵, 特别是秦国商鞅变法取得最大成功,为秦国统一全国奠定了基础。经济上,各国为“富国强 兵”大力发展农业生产,秦国修建了都江堰水利工程,造福了千万的中国人民。

本课主要学习的三部分内容之间因果相连,在讲授过程中,通过秦国疆域的扩大,了解 战国时期战争频发; 而战争取胜的条件是得益于自身经济、军事、政治等方面的变革,借此 理解商鞅变法的重要作用; 而对西南巴蜀的占领使得都江堰水利工程的修筑得以实现。以秦 国的发展壮大为线索,可以更好地帮助学生构建历史的内在逻辑,提升学生的历史理解。

【学习目标】

1.本课以秦国的变化为线,让学生感受战国时期的社会变化,培育学生学会以小见大 去探究历史发展逻辑的能力。

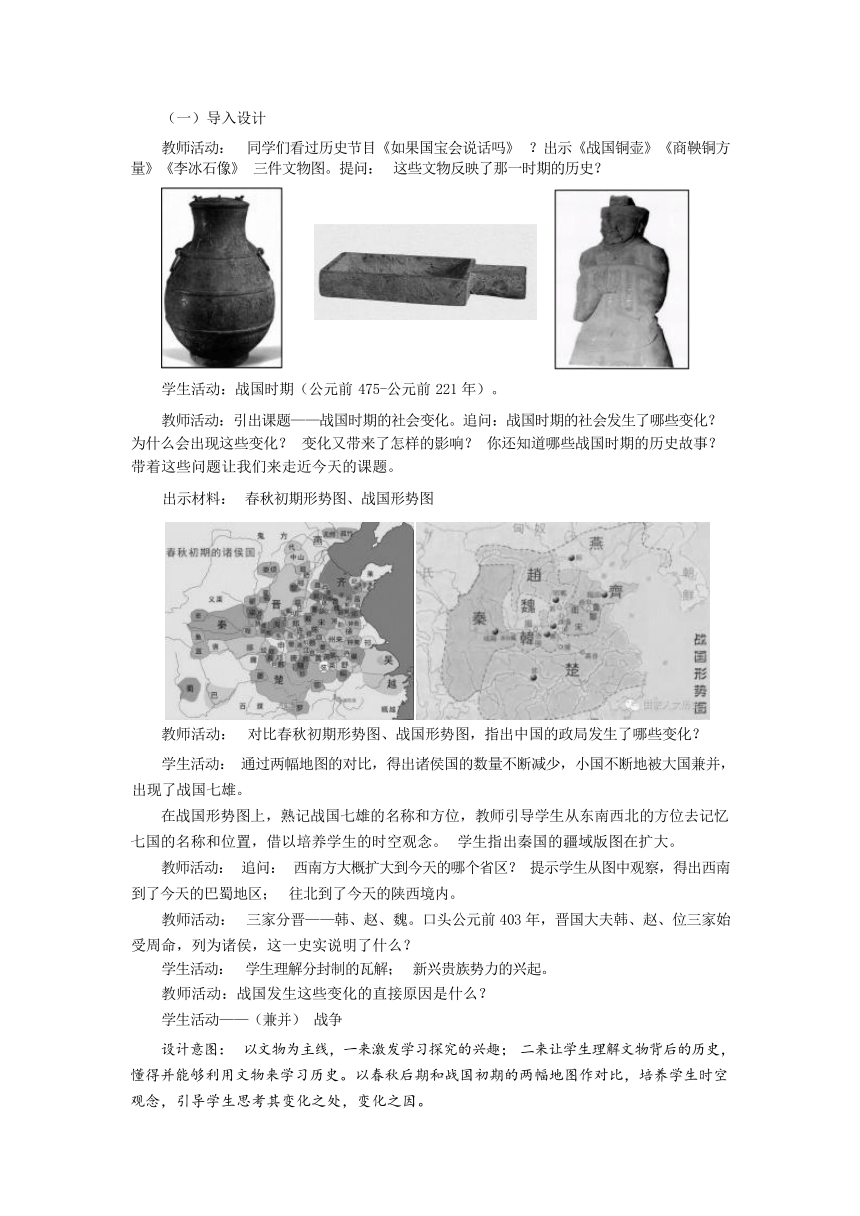

2.通过对比《春秋形势图》《战国形势图》,掌握识图的基本方法,培养从地图中获取有 效历史信息的方法。

2.以教材列举的《战国铜壶》《商鞅铜方量》《李冰石像》 三件文物为载体,对战国七雄、 商鞅变法、都江堰水利工程进行探究学习,知道改革使秦国逐渐强大,感受到中国古代人们 的智慧和创造力,理解社会生产力的发展是推动社会进步的根本原因,从而为正确认识人类 历史发展的基本趋势奠基。

【重难点分析】

1.重点: 商鞅变法的主要内容和意义。

2.难点: 认识战国时期的社会动荡和变革。

【教学过程】

(一)导入设计

教师活动: 同学们看过历史节目《如果国宝会说话吗》 ?出示《战国铜壶》《商鞅铜方 量》《李冰石像》 三件文物图。提问: 这些文物反映了那一时期的历史?

学生活动:战国时期(公元前 475-公元前 221 年)。

教师活动:引出课题——战国时期的社会变化。追问:战国时期的社会发生了哪些变化? 为什么会出现这些变化? 变化又带来了怎样的影响? 你还知道哪些战国时期的历史故事? 带着这些问题让我们来走近今天的课题。

出示材料: 春秋初期形势图、战国形势图

教师活动: 对比春秋初期形势图、战国形势图,指出中国的政局发生了哪些变化?

学生活动: 通过两幅地图的对比,得出诸侯国的数量不断减少,小国不断地被大国兼并, 出现了战国七雄。

在战国形势图上,熟记战国七雄的名称和方位,教师引导学生从东南西北的方位去记忆 七国的名称和位置,借以培养学生的时空观念。 学生指出秦国的疆域版图在扩大。

教师活动: 追问: 西南方大概扩大到今天的哪个省区? 提示学生从图中观察,得出西南 到了今天的巴蜀地区; 往北到了今天的陕西境内。

教师活动: 三家分晋——韩、赵、魏。口头公元前 403 年,晋国大夫韩、赵、位三家始 受周命,列为诸侯,这一史实说明了什么?

学生活动: 学生理解分封制的瓦解; 新兴贵族势力的兴起。

教师活动:战国发生这些变化的直接原因是什么?

学生活动——(兼并) 战争

设计意图: 以文物为主线,一来激发学习探究的兴趣; 二来让学生理解文物背后的历史, 懂得并能够利用文物来学习历史。以春秋后期和战国初期的两幅地图作对比,培养学生时空 观念,引导学生思考其变化之处,变化之因。

(二) 活动 1: 秦国之“变”

出示材料:《战国铜壶》 档案

教师活动: 呈现《战国铜壶》 档案,通过口述的形式让学生理解这一时期不仅是大部分 的小诸侯国在战争中被兼并,大国也同样发生了剧烈的动荡,引导学生关注秦国的变化。

出示材料:

长平之战: 公元前 262 年,秦军进攻赵国长平,双方数十万大军对峙 3 年。后来赵王改 派赵括为将。赵括只会纸上谈兵,骄傲轻敌,导致赵军大败。结果赵括被射死,赵军投降。 为了彻底削弱赵国,除了 240 个年幼士兵被放回赵国报信,其余 40 多万士卒全被活埋。

学生活动: 战国时期的战争规模大、交战区域广、持续时间长、参战兵力多。

教师活动: 战国时期战争的性质已不再是打着“尊王攘夷”口号,争当霸主的争霸战争, 而是更加残酷的以兼并对手为目的的兼并战争。

教师活动: 公元前 262 年的长平之战,秦国大败赵国,显示了秦国强大的实力。那么, 战国初期,秦国在兼并战争中又是怎样的呢?

出示材料:

材料一:战国初,魏国夺取了河西之地,秦国被迫退守洛水以西。

——(西汉) 刘向《战国策》

材料二: 诸侯卑(轻视) 秦,丑莫大焉。

——《史记 秦本纪》

学生活动: 理解秦国在战国初期的弱小、被欺凌的现象。

(二) 活动 2: 秦国之“强”

教师活动: 秦国从被诸侯国轻视、侵略,到可以大败赵国,这一变化是如何实现的? 环节一: 商鞅变法的背景

出示材料:《商鞅铜方量》 档案

文物二档案

人物、 目的。

学生活动: 公元前 356 年,秦孝公主持,为了实现富国强兵的目的。

教师活动: 为了在兼并战争中取胜,包括秦国在内的其他各诸侯国都实行了变法,那变

法还有没有其他的现实因素?

出示材料:

教师活动:提问: 上述图文资料,告诉了我们哪些历史信息?

学生活动: 理解铁器和牛耕的进一步使用,推动了生产力水平不断提高; 越来越多的土 地被开垦,使得新兴的地主阶级势力在增强: 他们渴求政治权力,希望变得更有影响力; 秦 国因为使用铁器、牛耕,变得越发强大,不可与战。

设计意图: 让学生理解秦国推行商鞅变法是基于战国时期政治、军事变化和封建经济发 展的时代特征。帮助学生把握时代特征,理清教材内容的内在联系。

环节二: 商鞅变法的内容

学生活动: 四人为一小组,合作探究; 做好组内成员的分工、讨论、记录。

探究目标: 分析商鞅变法为何能促使秦国强大?

探究要求: 参考教材第 33 页,对商鞅变法的内容逐条进行分析; 时间 3 分钟 。

学生活动: 小组讨论,然后回答。师生共同梳理,理解奖励耕织,生产粮食和布帛多的 人可以免除徭役,这会让农民的积极性提高; 奖励军功,使士兵作战非常勇猛,而且有了晋 升的机会 ;严明法度,禁止私斗,会让社会更加安定,制度有效贯彻、落实; 建立县制, 由国君直接派官吏治理,有利于加强国君的权力,提高行政效率……

教师活动:提问: 这些措施中,哪条或哪个领域的改革对后世影响最大?

学生活动: 引导学生理解建立县制有利于加强中央集权,对后世影响深远,这一政治领 域的变化是秦国区别于他国变法非常重要的一项革新之举。

教师活动: 那商鞅变法究竟给秦国带来了怎样的影响?

出示材料:

秦国新法十年,秦民大悦,路不拾遗,山无盗贼,家给人足,民勇于公战,怯于私斗, 乡邑大治,秦成为第一大强国。

—— 范文澜《中国通史简编》

设计意图: 通过合作探究的方式,让学生懂得商鞅变法的内容给秦国发展带来的作用。 在学生的合作探究中,培养学生的学科核心能力和合作探究能力,在师生的对话中,提升学 生的历史思维和学科素养。

(三) 活动 3: 秦国之“富”

教师活动: 秦国因为变法而强大,因为一系列的战争胜利,使得疆域版图发生了很大的 变化。从战国形势图中,我们可知秦国占据了西南的巴蜀之地,为了能更好的占领该地,发 展经济,秦国做了哪项举动?

学生活动: 修筑了都江堰。

教师活动: 公元前 256 年,秦国蜀郡太守李冰修建了都江堰水利工程。 出示材料: 李冰石像档案

教师活动: 提问: 西汉时期,为什么要给李冰立像?

学生活动: 理解都江堰水利工程对后世的巨大作用。

教师活动: 播放都江堰视频,引导学生阅读教材 36 页文本资料,帮助学生了解都江堰 的结构、功效和作用。

教师活动: 提问:都江堰的建成对周边地区的农业发展有何影响?

学生活动: 成都平原成为“天府之国” ,2200 多年来,都江堰至今发挥着作用。 出示材料:

水旱从人,不知饥馑。时无荒年,谓之天府。

——东晋 常璩《华阳国志》

设计意图: 通过文本资料,了解都江堰水利工程的基本史实,感受古代劳动人民的智慧 和创造力,从而增强对国家的认同感。

(四) 总结升华

战国是我国历史上一个大动荡、大变革的时期。七雄并立,战事连绵,加剧了社会的动 荡。这一时期,战争的性质发生了变化,由春秋时期的争霸战争转变为了兼并战争。为了在 战争中取得优势,在原有的统治秩序彻底瓦解的背景下,各国纷纷开始改革旧制,确立新的 政治经济制度,以变法图强。同时发展农业,兴修水利,增强国力。其中秦国的商鞅变法最 为彻底有效,使秦国强大起来,都江堰的建设进一步促进秦国经济的发展,最终使秦国确立 了优势,结束了春秋战国以来的分裂动乱,向我们揭示了一个全新的时代即将来临。

【作业设计】

寻找一件你感兴趣的战国时期或与战国有关的文物,探究文物背后的历史。

文物名称 文物概况 文物背后的历史

铜冰鉴 这是战国时期贵族使用 的青铜冰酒器,中间有夹层, 可放冰块。

设计意图: 文物是历史的缩影,运用文物进行历史探究,可以锻炼学生史料的搜集、分 析、解读、归纳等能力,学会运用历史证据来进行历史推理,既能调动学生的历史学习兴趣, 提升学生的历史推理能力,又有助于素养的培育。

文物一档案

战国铜壶: 1965 年在成都百花潭出土,现藏于四川博物院,

战国版的“清明上河图”;壶身高 40 厘米,刻有水陆交战的

图案,以及 200 多个不同的人物形象。

战国商鞅铜方量:现收藏于上海博物馆, 高 2.32 厘米,通长 18.7 厘米,容积 202.15 毫升。此器是秦国的标准量器, 见证了商鞅变法,具有极高的史料价值。

战国铁制镰刀

文物三档案

李冰石像: 现出土于四川都江堰市,高 2.9 米, 重 4.5 吨。石像头戴高冠,身穿长衣,腰间束带, 造型稳重,线条简洁。两袖上刻有隶书,显示为西 汉所刻石像。

【课标要求】

内容要点: 战国时期的兼并战争; 商鞅变法; 都江堰水利工程。

认知提示: 通过学习商鞅变法,知道改革使秦国逐渐强大起来。

【知识要点】

战国时期是一个战事连绵、干戈不息的时代; 一个革故鼎新、锐意进取的时代; 一个令 人激动、使人神往的时代。军事上,战争更频繁,争霸战争发展为兼并战争,大部分小诸侯 被兼并,出现战国七雄。政治上,为在兼并战争中取胜,各诸侯国厉行变法以求富国强兵, 特别是秦国商鞅变法取得最大成功,为秦国统一全国奠定了基础。经济上,各国为“富国强 兵”大力发展农业生产,秦国修建了都江堰水利工程,造福了千万的中国人民。

本课主要学习的三部分内容之间因果相连,在讲授过程中,通过秦国疆域的扩大,了解 战国时期战争频发; 而战争取胜的条件是得益于自身经济、军事、政治等方面的变革,借此 理解商鞅变法的重要作用; 而对西南巴蜀的占领使得都江堰水利工程的修筑得以实现。以秦 国的发展壮大为线索,可以更好地帮助学生构建历史的内在逻辑,提升学生的历史理解。

【学习目标】

1.本课以秦国的变化为线,让学生感受战国时期的社会变化,培育学生学会以小见大 去探究历史发展逻辑的能力。

2.通过对比《春秋形势图》《战国形势图》,掌握识图的基本方法,培养从地图中获取有 效历史信息的方法。

2.以教材列举的《战国铜壶》《商鞅铜方量》《李冰石像》 三件文物为载体,对战国七雄、 商鞅变法、都江堰水利工程进行探究学习,知道改革使秦国逐渐强大,感受到中国古代人们 的智慧和创造力,理解社会生产力的发展是推动社会进步的根本原因,从而为正确认识人类 历史发展的基本趋势奠基。

【重难点分析】

1.重点: 商鞅变法的主要内容和意义。

2.难点: 认识战国时期的社会动荡和变革。

【教学过程】

(一)导入设计

教师活动: 同学们看过历史节目《如果国宝会说话吗》 ?出示《战国铜壶》《商鞅铜方 量》《李冰石像》 三件文物图。提问: 这些文物反映了那一时期的历史?

学生活动:战国时期(公元前 475-公元前 221 年)。

教师活动:引出课题——战国时期的社会变化。追问:战国时期的社会发生了哪些变化? 为什么会出现这些变化? 变化又带来了怎样的影响? 你还知道哪些战国时期的历史故事? 带着这些问题让我们来走近今天的课题。

出示材料: 春秋初期形势图、战国形势图

教师活动: 对比春秋初期形势图、战国形势图,指出中国的政局发生了哪些变化?

学生活动: 通过两幅地图的对比,得出诸侯国的数量不断减少,小国不断地被大国兼并, 出现了战国七雄。

在战国形势图上,熟记战国七雄的名称和方位,教师引导学生从东南西北的方位去记忆 七国的名称和位置,借以培养学生的时空观念。 学生指出秦国的疆域版图在扩大。

教师活动: 追问: 西南方大概扩大到今天的哪个省区? 提示学生从图中观察,得出西南 到了今天的巴蜀地区; 往北到了今天的陕西境内。

教师活动: 三家分晋——韩、赵、魏。口头公元前 403 年,晋国大夫韩、赵、位三家始 受周命,列为诸侯,这一史实说明了什么?

学生活动: 学生理解分封制的瓦解; 新兴贵族势力的兴起。

教师活动:战国发生这些变化的直接原因是什么?

学生活动——(兼并) 战争

设计意图: 以文物为主线,一来激发学习探究的兴趣; 二来让学生理解文物背后的历史, 懂得并能够利用文物来学习历史。以春秋后期和战国初期的两幅地图作对比,培养学生时空 观念,引导学生思考其变化之处,变化之因。

(二) 活动 1: 秦国之“变”

出示材料:《战国铜壶》 档案

教师活动: 呈现《战国铜壶》 档案,通过口述的形式让学生理解这一时期不仅是大部分 的小诸侯国在战争中被兼并,大国也同样发生了剧烈的动荡,引导学生关注秦国的变化。

出示材料:

长平之战: 公元前 262 年,秦军进攻赵国长平,双方数十万大军对峙 3 年。后来赵王改 派赵括为将。赵括只会纸上谈兵,骄傲轻敌,导致赵军大败。结果赵括被射死,赵军投降。 为了彻底削弱赵国,除了 240 个年幼士兵被放回赵国报信,其余 40 多万士卒全被活埋。

学生活动: 战国时期的战争规模大、交战区域广、持续时间长、参战兵力多。

教师活动: 战国时期战争的性质已不再是打着“尊王攘夷”口号,争当霸主的争霸战争, 而是更加残酷的以兼并对手为目的的兼并战争。

教师活动: 公元前 262 年的长平之战,秦国大败赵国,显示了秦国强大的实力。那么, 战国初期,秦国在兼并战争中又是怎样的呢?

出示材料:

材料一:战国初,魏国夺取了河西之地,秦国被迫退守洛水以西。

——(西汉) 刘向《战国策》

材料二: 诸侯卑(轻视) 秦,丑莫大焉。

——《史记 秦本纪》

学生活动: 理解秦国在战国初期的弱小、被欺凌的现象。

(二) 活动 2: 秦国之“强”

教师活动: 秦国从被诸侯国轻视、侵略,到可以大败赵国,这一变化是如何实现的? 环节一: 商鞅变法的背景

出示材料:《商鞅铜方量》 档案

文物二档案

人物、 目的。

学生活动: 公元前 356 年,秦孝公主持,为了实现富国强兵的目的。

教师活动: 为了在兼并战争中取胜,包括秦国在内的其他各诸侯国都实行了变法,那变

法还有没有其他的现实因素?

出示材料:

教师活动:提问: 上述图文资料,告诉了我们哪些历史信息?

学生活动: 理解铁器和牛耕的进一步使用,推动了生产力水平不断提高; 越来越多的土 地被开垦,使得新兴的地主阶级势力在增强: 他们渴求政治权力,希望变得更有影响力; 秦 国因为使用铁器、牛耕,变得越发强大,不可与战。

设计意图: 让学生理解秦国推行商鞅变法是基于战国时期政治、军事变化和封建经济发 展的时代特征。帮助学生把握时代特征,理清教材内容的内在联系。

环节二: 商鞅变法的内容

学生活动: 四人为一小组,合作探究; 做好组内成员的分工、讨论、记录。

探究目标: 分析商鞅变法为何能促使秦国强大?

探究要求: 参考教材第 33 页,对商鞅变法的内容逐条进行分析; 时间 3 分钟 。

学生活动: 小组讨论,然后回答。师生共同梳理,理解奖励耕织,生产粮食和布帛多的 人可以免除徭役,这会让农民的积极性提高; 奖励军功,使士兵作战非常勇猛,而且有了晋 升的机会 ;严明法度,禁止私斗,会让社会更加安定,制度有效贯彻、落实; 建立县制, 由国君直接派官吏治理,有利于加强国君的权力,提高行政效率……

教师活动:提问: 这些措施中,哪条或哪个领域的改革对后世影响最大?

学生活动: 引导学生理解建立县制有利于加强中央集权,对后世影响深远,这一政治领 域的变化是秦国区别于他国变法非常重要的一项革新之举。

教师活动: 那商鞅变法究竟给秦国带来了怎样的影响?

出示材料:

秦国新法十年,秦民大悦,路不拾遗,山无盗贼,家给人足,民勇于公战,怯于私斗, 乡邑大治,秦成为第一大强国。

—— 范文澜《中国通史简编》

设计意图: 通过合作探究的方式,让学生懂得商鞅变法的内容给秦国发展带来的作用。 在学生的合作探究中,培养学生的学科核心能力和合作探究能力,在师生的对话中,提升学 生的历史思维和学科素养。

(三) 活动 3: 秦国之“富”

教师活动: 秦国因为变法而强大,因为一系列的战争胜利,使得疆域版图发生了很大的 变化。从战国形势图中,我们可知秦国占据了西南的巴蜀之地,为了能更好的占领该地,发 展经济,秦国做了哪项举动?

学生活动: 修筑了都江堰。

教师活动: 公元前 256 年,秦国蜀郡太守李冰修建了都江堰水利工程。 出示材料: 李冰石像档案

教师活动: 提问: 西汉时期,为什么要给李冰立像?

学生活动: 理解都江堰水利工程对后世的巨大作用。

教师活动: 播放都江堰视频,引导学生阅读教材 36 页文本资料,帮助学生了解都江堰 的结构、功效和作用。

教师活动: 提问:都江堰的建成对周边地区的农业发展有何影响?

学生活动: 成都平原成为“天府之国” ,2200 多年来,都江堰至今发挥着作用。 出示材料:

水旱从人,不知饥馑。时无荒年,谓之天府。

——东晋 常璩《华阳国志》

设计意图: 通过文本资料,了解都江堰水利工程的基本史实,感受古代劳动人民的智慧 和创造力,从而增强对国家的认同感。

(四) 总结升华

战国是我国历史上一个大动荡、大变革的时期。七雄并立,战事连绵,加剧了社会的动 荡。这一时期,战争的性质发生了变化,由春秋时期的争霸战争转变为了兼并战争。为了在 战争中取得优势,在原有的统治秩序彻底瓦解的背景下,各国纷纷开始改革旧制,确立新的 政治经济制度,以变法图强。同时发展农业,兴修水利,增强国力。其中秦国的商鞅变法最 为彻底有效,使秦国强大起来,都江堰的建设进一步促进秦国经济的发展,最终使秦国确立 了优势,结束了春秋战国以来的分裂动乱,向我们揭示了一个全新的时代即将来临。

【作业设计】

寻找一件你感兴趣的战国时期或与战国有关的文物,探究文物背后的历史。

文物名称 文物概况 文物背后的历史

铜冰鉴 这是战国时期贵族使用 的青铜冰酒器,中间有夹层, 可放冰块。

设计意图: 文物是历史的缩影,运用文物进行历史探究,可以锻炼学生史料的搜集、分 析、解读、归纳等能力,学会运用历史证据来进行历史推理,既能调动学生的历史学习兴趣, 提升学生的历史推理能力,又有助于素养的培育。

文物一档案

战国铜壶: 1965 年在成都百花潭出土,现藏于四川博物院,

战国版的“清明上河图”;壶身高 40 厘米,刻有水陆交战的

图案,以及 200 多个不同的人物形象。

战国商鞅铜方量:现收藏于上海博物馆, 高 2.32 厘米,通长 18.7 厘米,容积 202.15 毫升。此器是秦国的标准量器, 见证了商鞅变法,具有极高的史料价值。

战国铁制镰刀

文物三档案

李冰石像: 现出土于四川都江堰市,高 2.9 米, 重 4.5 吨。石像头戴高冠,身穿长衣,腰间束带, 造型稳重,线条简洁。两袖上刻有隶书,显示为西 汉所刻石像。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史