2021-2022学年高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》(课件27张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》(课件27张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-05 16:21:06 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

“足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来。”

——郁达夫

郁达夫(1896年12月7日-1945年9月17日)原名郁文,字达夫,幼名阿凤,浙江富阳人,中国现代作家、革命烈士。

郁达夫是新文学团体创造社的发起人之一,一位为抗日救国而殉难的爱国主义作家。在文学创作的同时,还积极参加各种反帝抗日组织,先后在上海、武汉、福州等地从事抗日救国宣传活动。

作品风格:清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

作 家 简 介

配乐朗读全文并思考:

文中写了“故都的秋”的哪些特点 哪些段落集中写秋景 写了哪几幅画面

初 读 感 知

初 读 感 知

故都秋味

——清、静、悲凉

可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

文眼

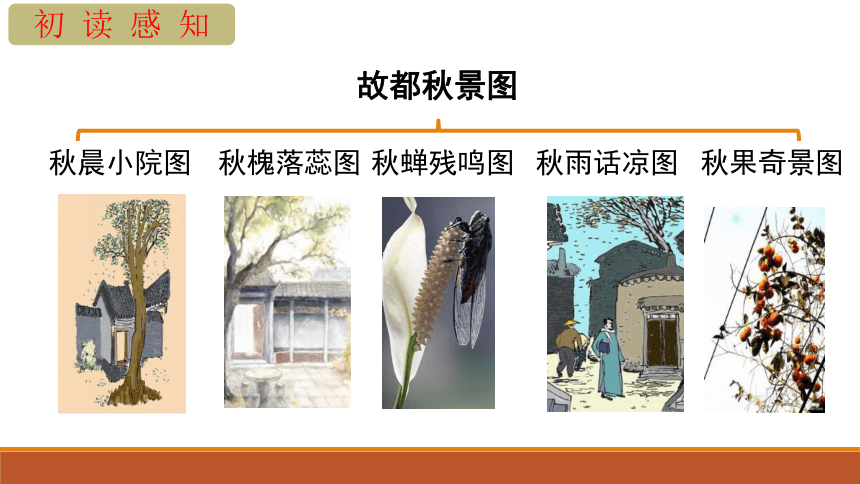

故都秋景图

秋晨小院图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

秋果奇景图

秋雨话凉图

初 读 感 知

初 读 感 知

提头抓尾,对比品味

文章只写了北国之秋么?哪些地方还写了南国之秋?为什么这样写?

1.阅读文章的一、二段,这两段写了什么?用什么手法来写?抒发了怎样的情感?

2.文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,为何呢?

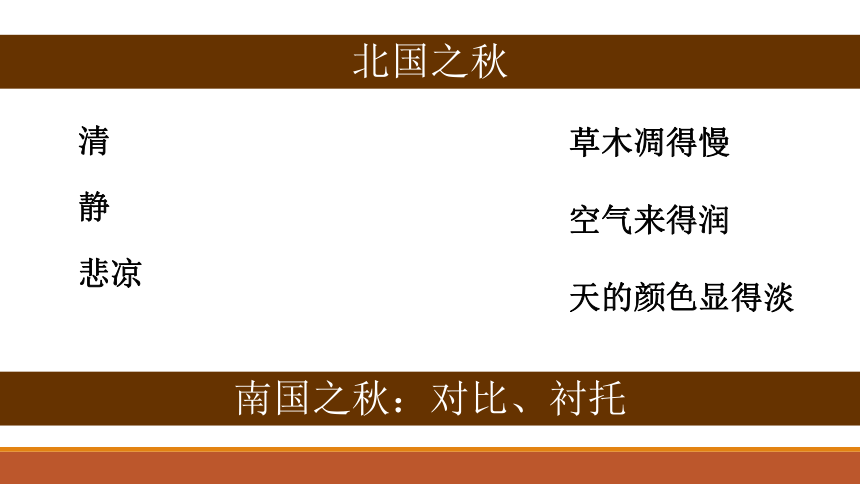

北国之秋

清

静

悲凉

南国之秋:对比、衬托

草木凋得慢

空气来得润

天的颜色显得淡

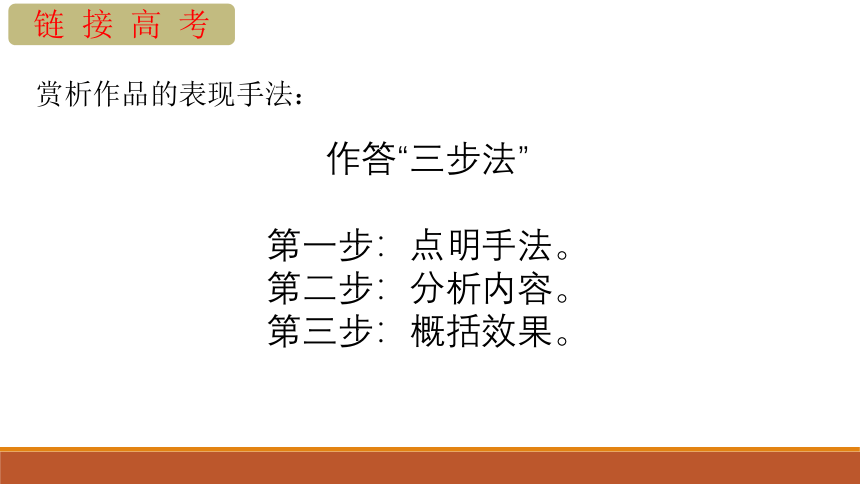

链 接 高 考

赏析作品的表现手法:

作答“三步法”

第一步:点明手法。

第二步:分析内容。

第三步:概括效果。

运用对比,写出作者对北国之秋、江南之秋的不同感受,突出北国之秋清、静、悲凉的特点,

运动衬托的手法,写江南之秋不比北国之秋,直抒作者对“故都之秋”的热爱眷念之情。

1.阅读文章的一、二段,这两段写了什么?用什么手法来写?抒发了怎样的情感?

2.文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,为何呢?

链 接 高 考

呼伦贝尔在北纬53度到北纬47度之间,几近冻土带,一年只有不足一百天的无霜期,春、夏、秋三个季节便挤在这一百天里奔跑,每一种植物都是百米冲刺的运动员,奔跑着发芽,奔跑着开花,奔跑着打籽,奔跑着完成生命基因的使命。

——《萨丽娃姐姐的春天》(节选)(2019 天津)

请赏析文中画线句子。(5分)

运用了拟人、比喻、排比、夸张等修辞手法。突出呼伦贝尔草原无霜期短暂的特点,生动形象地描绘植物竞相生长的情景,赞美大草原旺盛、顽强的生命力。

链 接 高 考

但洞察和把握一种语言的奥秘,不需要咒语。时间是最重要的条件。在一种语言中沉浸得足够久了,自然就会了解其精妙。有如窖藏老酒,被时光层层堆叠,然后醇香。瓜熟蒂落,风生水起,到了一定的时候,语言中的神秘和魅惑,次第显影。音调的升降平仄中,笔画的横坚撇捺里,有花朵摇曳的姿态,水波被风吹拂出的纹路,阳光下明媚的笑容,暗夜里隐忍的啜泣。

——《在母语的屋檐下》(节选)

试分析文章第八段画横线的文字运用了什么表现手法,有什么表达效果。(6分)

运用了比喻、排比的手法。描绘了语言所拥有的奇妙之处,形象生动,饱含感情。

如果将全文比作一幅画,那么两边的南国之秋是画轴,北国之秋就是底色,五幅画面就是主体。

如果将全文比作一首乐曲,那么前面的对比是序曲,五幅画面就是主旋律,后面的对比造成余音绕梁的效果。

第二课时

秋 景 五 图

秋 晨 小 院

秋 槐 落 蕊

秋 蝉 残 唱

秋 雨 闲 话

秋 日 胜 果

五幅图画你最喜欢哪一幅?该画面如何体现“清、静、悲凉”?

深 入 文 本

深 入 文 本

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

景物

深 入 文 本

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

冷色调 一幅冷色的画面。

秋色

深 入 文 本

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

以声写静的反衬手法

凄清、孤独、悲凉

声音

深 入 文 本

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

悠闲、惬意、对故都秋的一种热爱,也给人清、静的感受,还有些许凄冷、孤独、悲凉

活动

写景的角度:

选材上:选取典型的景物去体现秋的特点。

角度上: 从声、形、色、境等方面入手;

从视、听、味、触等感官入手。

效果上:分别从色、形、声、味、实,来体现一个共同的主题“清”、“静”、“悲凉”,体现散文形散而神不散的特点,“形”是五幅故都的秋景图,“神”是“清”、“静”、“悲凉”。

深 入 文 本

探 究

故都的秋景可谓丰富多彩,即使是在郁达夫那个时代,秋天里,明艳之色有,热闹地方也有,作者为何避而不写?

郁达夫早年(三岁)丧父,饱尝了生活的艰辛,养成了忧郁、沉寂的性格。成年之后又到日本去留学,饱受异族的歧视与凌辱,更增添苦闷、消沉的心理,所以他的文风具有一种伤感的、灰冷的调子。

个 人 经 历

其文学代表作:《沉沦》、《故都的秋》、《春风沉醉的晚上》、《迟桂花》等。

从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。

由于国民党白色恐怖威胁等原因,郁达辗转各地,1933年4月由上海迁居杭州,在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过着一种闲散而又寂寞无聊的生活。九一八事变之后,东北沦陷,华北暴露在日军的枪口之下,北平也将遭受践踏,1943年7月,郁达夫来到北平,怀着最后再看一眼“故都”的秋色这样沉重的心情,重游故地,写下此文。

写 作 背 景

北国之秋

清

静

悲凉

院落静观牵牛花

听蝉赏槐看枣树

斜桥漫步话秋雨

秋思

以情驭景

借景抒情

一切景语皆情语

“故都”之“故”有落寞沧桑之意,无比眷恋之情;

“故都”更有一种文化的厚重感、历史的沧桑感。

解 题

“故都” 指哪儿

故都的秋=北平的秋?

探 究

故都之思

家国之思

“足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来。”

——郁达夫

郁达夫(1896年12月7日-1945年9月17日)原名郁文,字达夫,幼名阿凤,浙江富阳人,中国现代作家、革命烈士。

郁达夫是新文学团体创造社的发起人之一,一位为抗日救国而殉难的爱国主义作家。在文学创作的同时,还积极参加各种反帝抗日组织,先后在上海、武汉、福州等地从事抗日救国宣传活动。

作品风格:清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

作 家 简 介

配乐朗读全文并思考:

文中写了“故都的秋”的哪些特点 哪些段落集中写秋景 写了哪几幅画面

初 读 感 知

初 读 感 知

故都秋味

——清、静、悲凉

可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

文眼

故都秋景图

秋晨小院图

秋槐落蕊图

秋蝉残鸣图

秋果奇景图

秋雨话凉图

初 读 感 知

初 读 感 知

提头抓尾,对比品味

文章只写了北国之秋么?哪些地方还写了南国之秋?为什么这样写?

1.阅读文章的一、二段,这两段写了什么?用什么手法来写?抒发了怎样的情感?

2.文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,为何呢?

北国之秋

清

静

悲凉

南国之秋:对比、衬托

草木凋得慢

空气来得润

天的颜色显得淡

链 接 高 考

赏析作品的表现手法:

作答“三步法”

第一步:点明手法。

第二步:分析内容。

第三步:概括效果。

运用对比,写出作者对北国之秋、江南之秋的不同感受,突出北国之秋清、静、悲凉的特点,

运动衬托的手法,写江南之秋不比北国之秋,直抒作者对“故都之秋”的热爱眷念之情。

1.阅读文章的一、二段,这两段写了什么?用什么手法来写?抒发了怎样的情感?

2.文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,为何呢?

链 接 高 考

呼伦贝尔在北纬53度到北纬47度之间,几近冻土带,一年只有不足一百天的无霜期,春、夏、秋三个季节便挤在这一百天里奔跑,每一种植物都是百米冲刺的运动员,奔跑着发芽,奔跑着开花,奔跑着打籽,奔跑着完成生命基因的使命。

——《萨丽娃姐姐的春天》(节选)(2019 天津)

请赏析文中画线句子。(5分)

运用了拟人、比喻、排比、夸张等修辞手法。突出呼伦贝尔草原无霜期短暂的特点,生动形象地描绘植物竞相生长的情景,赞美大草原旺盛、顽强的生命力。

链 接 高 考

但洞察和把握一种语言的奥秘,不需要咒语。时间是最重要的条件。在一种语言中沉浸得足够久了,自然就会了解其精妙。有如窖藏老酒,被时光层层堆叠,然后醇香。瓜熟蒂落,风生水起,到了一定的时候,语言中的神秘和魅惑,次第显影。音调的升降平仄中,笔画的横坚撇捺里,有花朵摇曳的姿态,水波被风吹拂出的纹路,阳光下明媚的笑容,暗夜里隐忍的啜泣。

——《在母语的屋檐下》(节选)

试分析文章第八段画横线的文字运用了什么表现手法,有什么表达效果。(6分)

运用了比喻、排比的手法。描绘了语言所拥有的奇妙之处,形象生动,饱含感情。

如果将全文比作一幅画,那么两边的南国之秋是画轴,北国之秋就是底色,五幅画面就是主体。

如果将全文比作一首乐曲,那么前面的对比是序曲,五幅画面就是主旋律,后面的对比造成余音绕梁的效果。

第二课时

秋 景 五 图

秋 晨 小 院

秋 槐 落 蕊

秋 蝉 残 唱

秋 雨 闲 话

秋 日 胜 果

五幅图画你最喜欢哪一幅?该画面如何体现“清、静、悲凉”?

深 入 文 本

深 入 文 本

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

景物

深 入 文 本

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

冷色调 一幅冷色的画面。

秋色

深 入 文 本

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

以声写静的反衬手法

凄清、孤独、悲凉

声音

深 入 文 本

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

悠闲、惬意、对故都秋的一种热爱,也给人清、静的感受,还有些许凄冷、孤独、悲凉

活动

写景的角度:

选材上:选取典型的景物去体现秋的特点。

角度上: 从声、形、色、境等方面入手;

从视、听、味、触等感官入手。

效果上:分别从色、形、声、味、实,来体现一个共同的主题“清”、“静”、“悲凉”,体现散文形散而神不散的特点,“形”是五幅故都的秋景图,“神”是“清”、“静”、“悲凉”。

深 入 文 本

探 究

故都的秋景可谓丰富多彩,即使是在郁达夫那个时代,秋天里,明艳之色有,热闹地方也有,作者为何避而不写?

郁达夫早年(三岁)丧父,饱尝了生活的艰辛,养成了忧郁、沉寂的性格。成年之后又到日本去留学,饱受异族的歧视与凌辱,更增添苦闷、消沉的心理,所以他的文风具有一种伤感的、灰冷的调子。

个 人 经 历

其文学代表作:《沉沦》、《故都的秋》、《春风沉醉的晚上》、《迟桂花》等。

从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。

由于国民党白色恐怖威胁等原因,郁达辗转各地,1933年4月由上海迁居杭州,在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过着一种闲散而又寂寞无聊的生活。九一八事变之后,东北沦陷,华北暴露在日军的枪口之下,北平也将遭受践踏,1943年7月,郁达夫来到北平,怀着最后再看一眼“故都”的秋色这样沉重的心情,重游故地,写下此文。

写 作 背 景

北国之秋

清

静

悲凉

院落静观牵牛花

听蝉赏槐看枣树

斜桥漫步话秋雨

秋思

以情驭景

借景抒情

一切景语皆情语

“故都”之“故”有落寞沧桑之意,无比眷恋之情;

“故都”更有一种文化的厚重感、历史的沧桑感。

解 题

“故都” 指哪儿

故都的秋=北平的秋?

探 究

故都之思

家国之思

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读