第七单元16.《赤壁赋》《登泰山记》群文教学 课件(30张PPT) 2021—2022学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第七单元16.《赤壁赋》《登泰山记》群文教学 课件(30张PPT) 2021—2022学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 584.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-04 18:42:33 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

必修上第七单元群文阅读

《赤壁赋》

《登泰山记》

了解“赋”

赋是中国古典文学的一种重要文体,其特点是“铺采摛文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。赋萌生于战国,兴盛于汉唐,衰于宋元明清。赋是汉代最具代表性、最能彰显其时代精神的一种文学样式。

特点:语句上以四、六字句为主,句式错落有致并追求骈偶;语音上要求声律谐协;文辞上讲究藻饰和用典;内容上侧重于写景,借景抒情。

经历长期的演变过程,发展到中唐,在古文运动的影响下,又出现了散文化的趋势,不讲骈偶、音律,句式参差,押韵也比较自由,形成散文式的清新流畅的气势,叫作“文赋”。

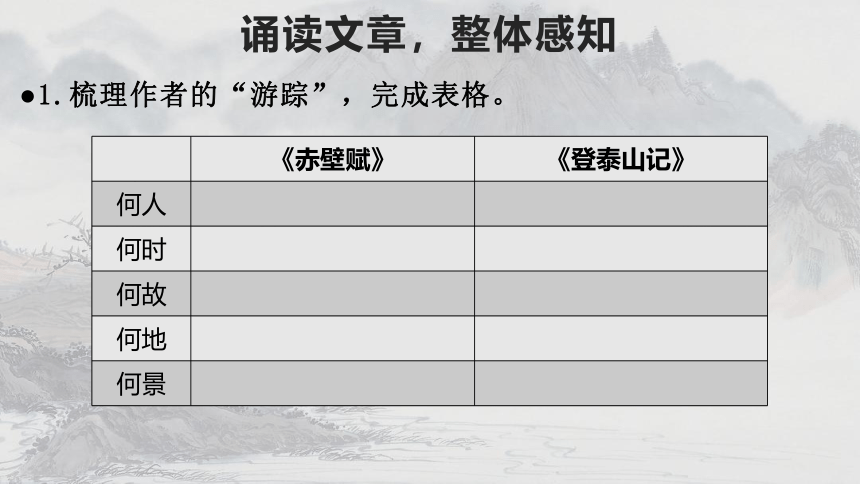

诵读文章,整体感知

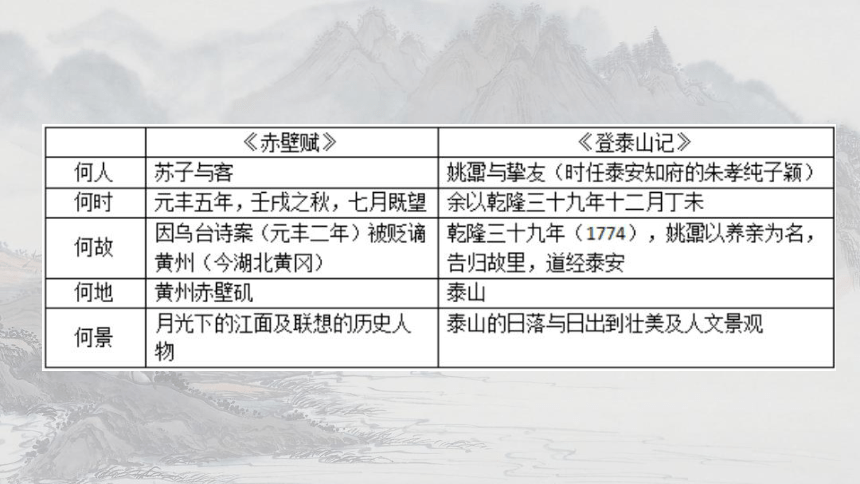

1.梳理作者的“游踪”,完成表格。

《赤壁赋》 《登泰山记》

何人

何时

何故

何地

何景

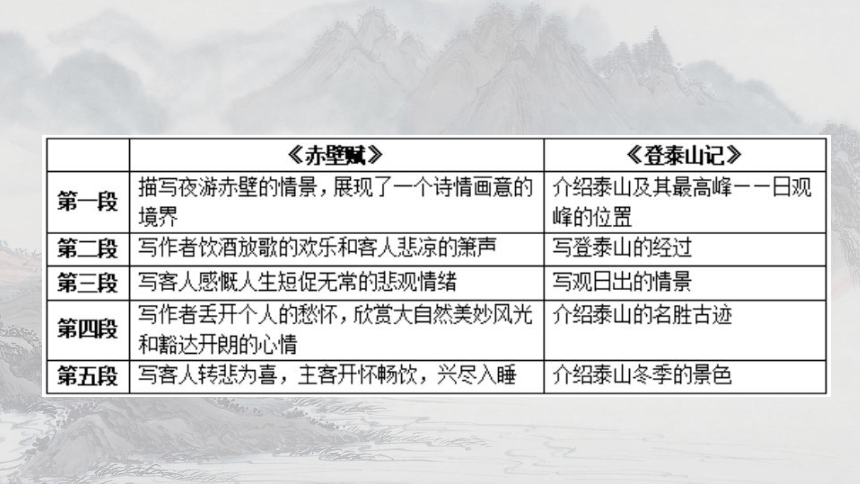

2.厘清文章结构,完成表格。

《赤壁赋 《登泰山记》

第一段

第二段

第三段

第四段

第五段

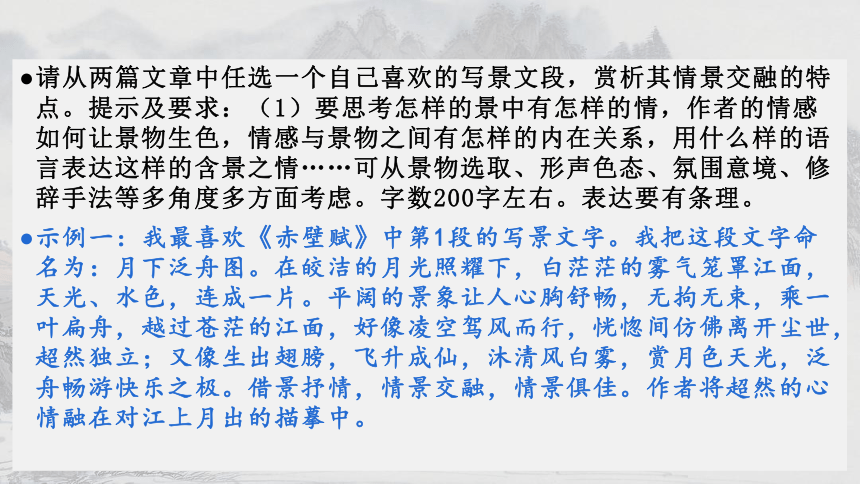

请从两篇文章中任选一个自己喜欢的写景文段,赏析其情景交融的特点。提示及要求:(1)要思考怎样的景中有怎样的情,作者的情感如何让景物生色,情感与景物之间有怎样的内在关系,用什么样的语言表达这样的含景之情……可从景物选取、形声色态、氛围意境、修辞手法等多角度多方面考虑。字数200字左右。表达要有条理。

示例一:我最喜欢《赤壁赋》中第1段的写景文字。我把这段文字命名为:月下泛舟图。在皎洁的月光照耀下,白茫茫的雾气笼罩江面,天光、水色,连成一片。平阔的景象让人心胸舒畅,无拘无束,乘一叶扁舟,越过苍茫的江面,好像凌空驾风而行,恍惚间仿佛离开尘世,超然独立;又像生出翅膀,飞升成仙,沐清风白雾,赏月色天光,泛舟畅游快乐之极。借景抒情,情景交融,情景俱佳。作者将超然的心情融在对江上月出的描摹中。

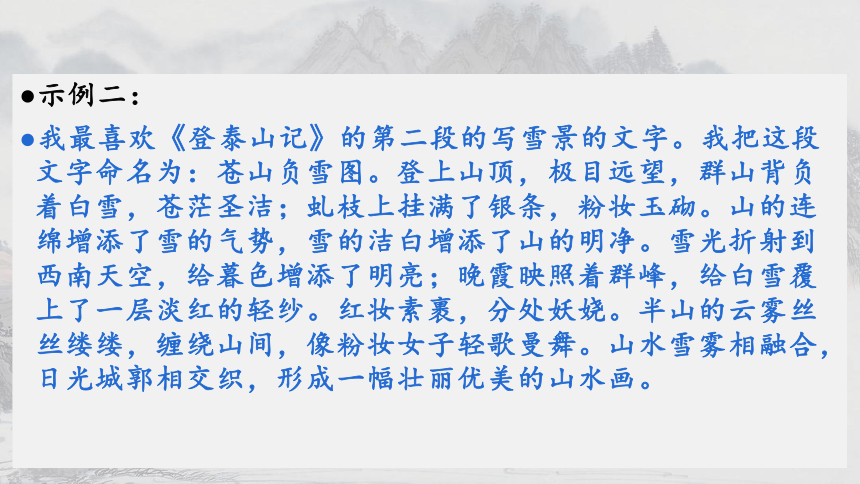

示例二:

我最喜欢《登泰山记》的第二段的写雪景的文字。我把这段文字命名为:苍山负雪图。登上山顶,极目远望,群山背负着白雪,苍茫圣洁;虬枝上挂满了银条,粉妆玉砌。山的连绵增添了雪的气势,雪的洁白增添了山的明净。雪光折射到西南天空,给暮色增添了明亮;晚霞映照着群峰,给白雪覆上了一层淡红的轻纱。红妆素裹,分处妖娆。半山的云雾丝丝缕缕,缠绕山间,像粉妆女子轻歌曼舞。山水雪雾相融合,日光城郭相交织,形成一幅壮丽优美的山水画。

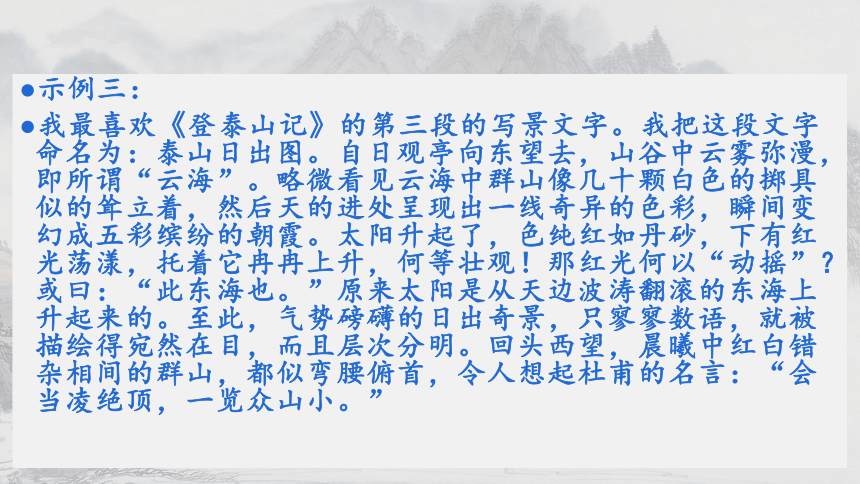

示例三:

我最喜欢《登泰山记》的第三段的写景文字。我把这段文字命名为:泰山日出图。自日观亭向东望去,山谷中云雾弥漫,即所谓“云海”。略微看见云海中群山像几十颗白色的掷具似的耸立着,然后天的进处呈现出一线奇异的色彩,瞬间变幻成五彩缤纷的朝霞。太阳升起了,色纯红如丹砂,下有红光荡漾,托着它冉冉上升,何等壮观!那红光何以“动摇”?或曰:“此东海也。”原来太阳是从天边波涛翻滚的东海上升起来的。至此,气势磅礴的日出奇景,只寥寥数语,就被描绘得宛然在目,而且层次分明。回头西望,晨曦中红白错杂相间的群山,都似弯腰俯首,令人想起杜甫的名言:“会当凌绝顶,一览众山小。”

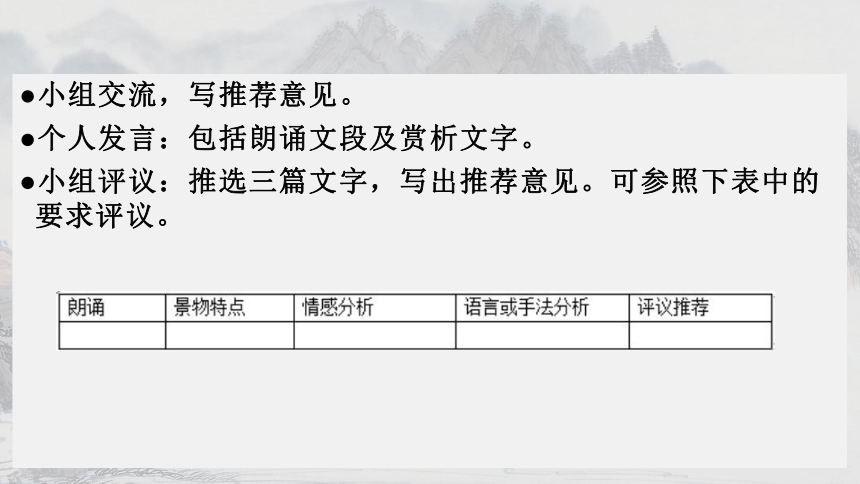

小组交流,写推荐意见。

个人发言:包括朗诵文段及赏析文字。

小组评议:推选三篇文字,写出推荐意见。可参照下表中的要求评议。

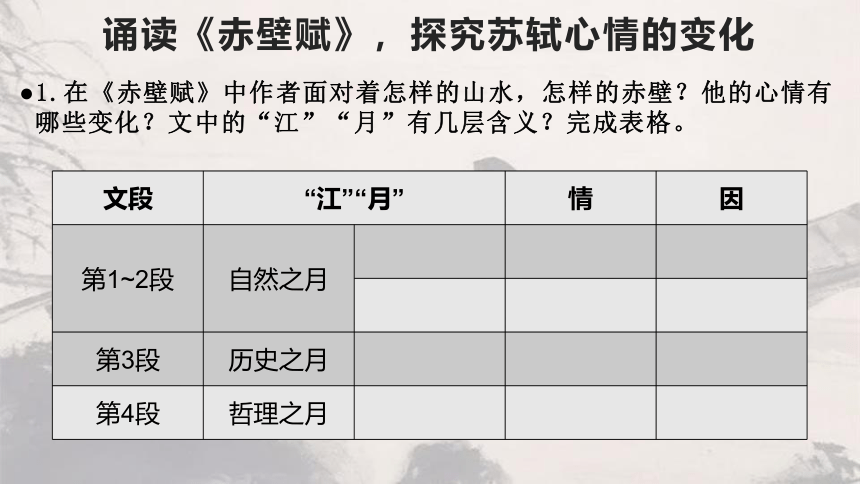

诵读《赤壁赋》,探究苏轼心情的变化

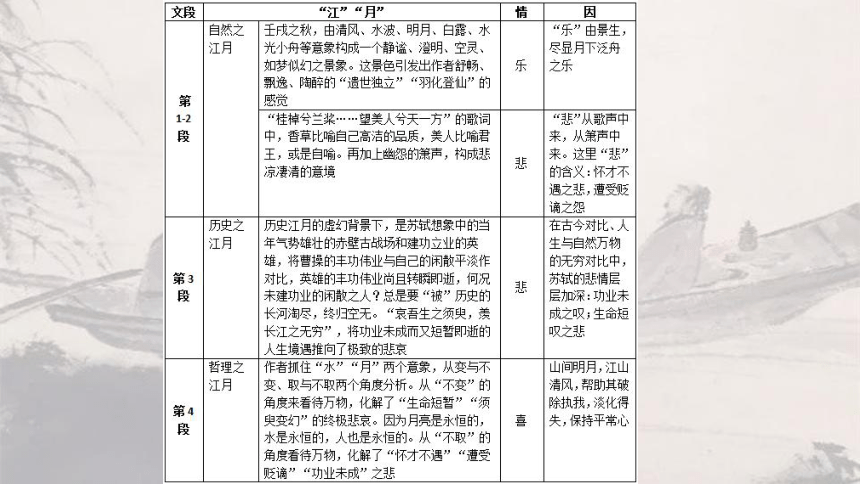

1.在《赤壁赋》中作者面对着怎样的山水,怎样的赤壁?他的心情有哪些变化?文中的“江”“月”有几层含义?完成表格。

文段 “江”“月” 情 因

第1~2段 自然之月

第3段 历史之月

第4段 哲理之月

诵读《登泰山记》,探究姚鼐的情感和意趣

1.品读叙事段落,体会作者情感。

品读《登泰山记》第2段前半段叙事的文字,体会姚鼐彼时的心情。

(1)“乘”“历”“穿”“越”“至”等几个动词连用,简洁地描写了作者乘风驭雪,穿山越岭,马不停蹄直奔泰安的情形。虽然风高雪猛,但作者并无顶风冒雪之苦,反而是兴致淋漓,潇洒轻松。

(2)作者似是信笔交代的时间——“是月丁未”是农历十二月的最后一天,大年除夕。除夕之夜不守在家,却与朋友顶风冒雪去泰山之巅收获登山的惊喜,在泰山极顶静候日出,这是何等别样的雅兴与情怀。

2.品读写景段落,欣赏景与情相彰之美

品读《登泰山记》第2-3段,从“泰山夕照图”“泰山日出图”的文字描写中,体会作者的情感和意趣,填写表格。

图景 泰山日出图 顺序 景色 特点 情感

知人论世,探寻山水文化精神

《赤壁赋》创作背景——

①乌台诗案:是北宋宋神宗年间的一场著名的文字狱。御史中丞李定、舒亶、何正臣等小人摘取苏轼《湖州谢上表》中语句和此前所作诗句,以谤讪新政和皇帝的罪名逮捕了苏轼。结果苏轼被抓进御史台(因官署内遍植柏树,常有乌鸦栖息筑巢,又称乌台),被关4个月。在狱中受审时,受尽凌辱,最后屈打成招。由于多方营救,加上神宗本来很赏识苏轼的才华,才从轻发落,贬为黄州团练副使。苏辙、司马光等人也受到贬斥和罚款。

②赤壁之游:宋神宗元丰五年(1082年),苏轼遭受政治迫害,被贬谪到黄州已经两年了。“长江绕廓知鱼美,好竹连山觉笋香” ,水中的鲜鱼,山间的竹笋,江城的一切风物,都给政治失意的苏轼带来莫大的慰藉。这时,他曾站立在江边赤壁之上,眺望如画江山,唱出了“大江东去”的豪放歌声。他还在七月十六日一个幽静的夜晚,驾舟畅游于赤壁之下的长江水面,写下了千古名作《赤壁赋》

《登泰山记》的写作背景

①姚鼐(1731~1815年),字姬传,室名惜抱轩,清代诗人,桐城人。清乾隆二十八年进士,官至刑部郎中、记名御史。师从刘大櫆,为“桐城派”主要作家。参加纂修的《四库全书》于乾隆三十七年告成,以御史记名。乾隆三十九年(1774年)以养亲为名,告归田里,道经泰安与挚友泰安知府朱孝纯(字子颖)于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天即除夕(当年十二月二十八日)五更时分至日观峰的日观亭后,观赏日出,写下了这篇游记。

②姚鼐辞职之际写给好友程鱼门(也是四库馆纂修)的《赠程鱼门序》。其中写道:“夫士处世难矣!群所退而独进,其进罪也;群所进而独退,其退亦罪也。天地万物之变,人世夷险、曲直、好恶之情态,工文章者,必抉摘发露至尽。人匿其情久矣,而或宣之,宜有见恶者矣,况又加之以名称耶?”

知人论世,探寻山水文化精神

1.探寻苏轼身上的山水文化精神

(1)思考:《赤壁赋》中苏轼在黄州遇到的“精神困境”是什么?

苏轼经历“乌台诗案”后,被贬黄州,任黄州团练副使,远离政治中心。文中“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”其中“美人”在屈原的笔下是君王的象征,结合现实,表现苏轼对政治理想无法施展的慨叹,体现其怀才不遇、壮志难酬。

通过客的口吻,慨叹像曹操那样的英雄“而今安在哉?”,流露出英雄不再、功业未成的无奈和悲愁。又从古人转到现实,提出了“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”,发出了人生渺小、生命短暂的悲叹!

(2)思考:在《赤壁赋》中苏轼是如何走出这种“精神上”的困境?

如果从事物变化的角度看,天地的存在不过是转瞬之间;如果从不变的角度看,则事物和人类都是无穷尽的,不必羡慕江水、明月和天地。自然也就不必“哀吾生之须臾”了。这表现了苏轼豁达的宇宙观和人生观,他赞成从多角度看问题而不同意把问题绝对化,因此,他在身处逆境中也能保持豁达、超脱、乐观和随缘自适的精神状态。

从天地间万物各有其主、个人不能强求予以进一步的说明。江上的清风有声,山间的明月有色,江山无穷,风月长存,天地无私,声色娱人,作者恰恰可以徘徊其间而自得其乐。

苏轼“困境”的根源,其实质是儒家“兼济天下”的责任感和使命感,而寄情自然,转变思考角度,正是道家思想的体现,这也是中国知识分子在困境中寻找的共同方式。

(3)探究:查找苏轼在黄州期间的其他诗文作品,选择其中一篇,结合《前赤壁赋》,说说苏轼是如何做到“精神突围”的?

《定风波·莫听穿林打叶声》

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

诗人在大自然中获得顿悟:自然界的“雨晴”既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治“风雨”、荣辱得失又何足挂齿?借雨中潇洒徐行之举动,表现了虽处逆境屡遭挫折而不畏惧不颓丧的倔强性格和旷达胸怀。

2.探寻姚鼐身上的山水文化精神

(1)思考:从提供的《登泰山记》的背景资料中你是否能找到矛盾之处?

借病侍亲和他的行为矛盾,从他的登山路径选择,登泰山日子的选择可以找到端倪。

查阅史料,此时姚鼐刚刚辞去了《四库全书》纂修官的职务。其自述的理由是 “以病归”“养双亲”。但从其后来的举动来看,这两个理由都是托词无疑。因为你见过辞职后大冬天奔行千里登泰山养病的吗?你见过无官一身轻后,大过年的不回家,关键是登完泰山也不回家的“养双亲”的孝子吗?

(2)探究:姚鼐为什么选择的登泰山路径怎样?可以看出他是个什么样的人?

姚鼐选择了一条特殊的路线。连用“乘、历、穿、越、至”五个动词写出自己的行进路线,语句清晰如水,又起伏跌宕,宛如一条游动的长龙。“古长城”、“三谷”、“环水”、“东谷”、“石刻”、“天门”等都是作者考证的内容。

“穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。”一般人不会穿泰山西北谷抵达泰安,也不可能借机去考察齐长城。姚鼐这位主张“义理、考据、文章”的桐城派代表,偏要“越长城之限”,实地考察古长城之貌。

他选择了与众不同,不同寻常之路。

登山之路,“泰山正南面有三谷。”东谷是人们常常选择的,但是姚鼐从中谷入,然后从西谷登山。

“道中迷雾冰滑,磴(dèng)几不可登。四十五里,道皆砌石为磴(dèng),其级七千有余。”登山过程,迷雾冰滑,七千多的台阶,异常艰难, 足见泰山之高,更能看到作者没有什么疾病。

(3)合作探究:姚鼐选择登泰山的日子是什么时候?可以看出什么端倪?

文章交代登泰山的时间为1774年,农历十二月二十八登山,二十九看日出。那一年,农历十二月没有三十,就是我们说的除夕夜。除夕,是中国人非常看重的节日。不管因为什么在外漂泊,那一天都会想办法回家团聚。姚鼐为什么要选择在年底登泰山呢?

有人说,因为作者有意选择冬天,和他人不同;冬天之景有特殊处;冬天人少等等;有人说他从京师回乡(安徽桐城)途中经过泰安邀约其挚友泰安知府朱孝纯一起登泰山的,临时起意,或者有意经过。

除夕夜,如果侍亲紧急,怎么会没有回家,却特意跑来找朋友登泰山看日出。

综合以上资料,作者疾病侍亲都是冠冕堂皇的借口。真正的原因,我们可以从姚鼐自己的话中看到。鼐言:“古之君子,仕非苟焉而已,将度其志可行于时,其道可济于众”,否则,不如“从容进退,庶(或许)免耻辱之在咎已尔”。

他不愿意再留在这样的官场,和政见不和者为伍,无法实现自己的政治理想,再难得来的一切都放弃了。只想从容进退,免于耻辱。

我们看到他内心的煎熬,看到他登泰山的过程始终在用自己的种种行为,表明着自己的选择,与众不同的选择。

如此辞官的矛盾纠结中,姚鼐通过登泰山看日出 ,和好友相聚,获得了疗愈,获得了重生。

泰山在姚鼐心中,是一种精神的象征。正如他在诗中所写:“男儿自负乔岳身,胸中大海光明暾tūn。即今同立岱宗顶,岂复犹如世上人 ”

“最耐人寻味的是他的《登泰山记》。人们往往只把它看作优美的山水游记……其实以笔者的愚见,此文不只是‘写出泰山的雄伟壮丽’,更重要的是写出作《登泰山记》的主人姚鼐摆脱官场羁绊、回归大自然、获得个性自由的欢悦性情。”

“其在对景物绘声绘色的描写之中,实寄寓着作者辞官之后的万千感慨。其中既有摆脱官场羁绊,回归大自然之后的愉悦之情;又有以对大自然如诗如画般美景的热烈歌颂,来反衬其对官场丑恶的愤绝和鄙弃……可见寓有‘隐君子之高风’和‘幽怀远韵’,才是《登泰山记》的真正内涵和底蕴。”

——周中明先生在《姚鼐研究》

本单元五篇文章,故都的秋给郁达夫的、清华园的荷花月色给朱自清的、地坛给史铁生的,就是当初赤壁的江月给苏轼的,泰山给姚鼐的。自然在善感多思的人的心中,从来不只是简单的客观存在,而是某种意义上的精神寄托、情感牵绊、人生导师。”

单元总结

作 业

搜集关于赤壁或泰山的诗文,探讨历代文人寄托在赤壁和泰山上的不同情思,探究背后蕴含的文化意义和民族心理特点,撰写《文化泰山)》(或《文化赤壁》),300字左右(除引用的诗文外)。

必修上第七单元群文阅读

《赤壁赋》

《登泰山记》

了解“赋”

赋是中国古典文学的一种重要文体,其特点是“铺采摛文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。赋萌生于战国,兴盛于汉唐,衰于宋元明清。赋是汉代最具代表性、最能彰显其时代精神的一种文学样式。

特点:语句上以四、六字句为主,句式错落有致并追求骈偶;语音上要求声律谐协;文辞上讲究藻饰和用典;内容上侧重于写景,借景抒情。

经历长期的演变过程,发展到中唐,在古文运动的影响下,又出现了散文化的趋势,不讲骈偶、音律,句式参差,押韵也比较自由,形成散文式的清新流畅的气势,叫作“文赋”。

诵读文章,整体感知

1.梳理作者的“游踪”,完成表格。

《赤壁赋》 《登泰山记》

何人

何时

何故

何地

何景

2.厘清文章结构,完成表格。

《赤壁赋 《登泰山记》

第一段

第二段

第三段

第四段

第五段

请从两篇文章中任选一个自己喜欢的写景文段,赏析其情景交融的特点。提示及要求:(1)要思考怎样的景中有怎样的情,作者的情感如何让景物生色,情感与景物之间有怎样的内在关系,用什么样的语言表达这样的含景之情……可从景物选取、形声色态、氛围意境、修辞手法等多角度多方面考虑。字数200字左右。表达要有条理。

示例一:我最喜欢《赤壁赋》中第1段的写景文字。我把这段文字命名为:月下泛舟图。在皎洁的月光照耀下,白茫茫的雾气笼罩江面,天光、水色,连成一片。平阔的景象让人心胸舒畅,无拘无束,乘一叶扁舟,越过苍茫的江面,好像凌空驾风而行,恍惚间仿佛离开尘世,超然独立;又像生出翅膀,飞升成仙,沐清风白雾,赏月色天光,泛舟畅游快乐之极。借景抒情,情景交融,情景俱佳。作者将超然的心情融在对江上月出的描摹中。

示例二:

我最喜欢《登泰山记》的第二段的写雪景的文字。我把这段文字命名为:苍山负雪图。登上山顶,极目远望,群山背负着白雪,苍茫圣洁;虬枝上挂满了银条,粉妆玉砌。山的连绵增添了雪的气势,雪的洁白增添了山的明净。雪光折射到西南天空,给暮色增添了明亮;晚霞映照着群峰,给白雪覆上了一层淡红的轻纱。红妆素裹,分处妖娆。半山的云雾丝丝缕缕,缠绕山间,像粉妆女子轻歌曼舞。山水雪雾相融合,日光城郭相交织,形成一幅壮丽优美的山水画。

示例三:

我最喜欢《登泰山记》的第三段的写景文字。我把这段文字命名为:泰山日出图。自日观亭向东望去,山谷中云雾弥漫,即所谓“云海”。略微看见云海中群山像几十颗白色的掷具似的耸立着,然后天的进处呈现出一线奇异的色彩,瞬间变幻成五彩缤纷的朝霞。太阳升起了,色纯红如丹砂,下有红光荡漾,托着它冉冉上升,何等壮观!那红光何以“动摇”?或曰:“此东海也。”原来太阳是从天边波涛翻滚的东海上升起来的。至此,气势磅礴的日出奇景,只寥寥数语,就被描绘得宛然在目,而且层次分明。回头西望,晨曦中红白错杂相间的群山,都似弯腰俯首,令人想起杜甫的名言:“会当凌绝顶,一览众山小。”

小组交流,写推荐意见。

个人发言:包括朗诵文段及赏析文字。

小组评议:推选三篇文字,写出推荐意见。可参照下表中的要求评议。

诵读《赤壁赋》,探究苏轼心情的变化

1.在《赤壁赋》中作者面对着怎样的山水,怎样的赤壁?他的心情有哪些变化?文中的“江”“月”有几层含义?完成表格。

文段 “江”“月” 情 因

第1~2段 自然之月

第3段 历史之月

第4段 哲理之月

诵读《登泰山记》,探究姚鼐的情感和意趣

1.品读叙事段落,体会作者情感。

品读《登泰山记》第2段前半段叙事的文字,体会姚鼐彼时的心情。

(1)“乘”“历”“穿”“越”“至”等几个动词连用,简洁地描写了作者乘风驭雪,穿山越岭,马不停蹄直奔泰安的情形。虽然风高雪猛,但作者并无顶风冒雪之苦,反而是兴致淋漓,潇洒轻松。

(2)作者似是信笔交代的时间——“是月丁未”是农历十二月的最后一天,大年除夕。除夕之夜不守在家,却与朋友顶风冒雪去泰山之巅收获登山的惊喜,在泰山极顶静候日出,这是何等别样的雅兴与情怀。

2.品读写景段落,欣赏景与情相彰之美

品读《登泰山记》第2-3段,从“泰山夕照图”“泰山日出图”的文字描写中,体会作者的情感和意趣,填写表格。

图景 泰山日出图 顺序 景色 特点 情感

知人论世,探寻山水文化精神

《赤壁赋》创作背景——

①乌台诗案:是北宋宋神宗年间的一场著名的文字狱。御史中丞李定、舒亶、何正臣等小人摘取苏轼《湖州谢上表》中语句和此前所作诗句,以谤讪新政和皇帝的罪名逮捕了苏轼。结果苏轼被抓进御史台(因官署内遍植柏树,常有乌鸦栖息筑巢,又称乌台),被关4个月。在狱中受审时,受尽凌辱,最后屈打成招。由于多方营救,加上神宗本来很赏识苏轼的才华,才从轻发落,贬为黄州团练副使。苏辙、司马光等人也受到贬斥和罚款。

②赤壁之游:宋神宗元丰五年(1082年),苏轼遭受政治迫害,被贬谪到黄州已经两年了。“长江绕廓知鱼美,好竹连山觉笋香” ,水中的鲜鱼,山间的竹笋,江城的一切风物,都给政治失意的苏轼带来莫大的慰藉。这时,他曾站立在江边赤壁之上,眺望如画江山,唱出了“大江东去”的豪放歌声。他还在七月十六日一个幽静的夜晚,驾舟畅游于赤壁之下的长江水面,写下了千古名作《赤壁赋》

《登泰山记》的写作背景

①姚鼐(1731~1815年),字姬传,室名惜抱轩,清代诗人,桐城人。清乾隆二十八年进士,官至刑部郎中、记名御史。师从刘大櫆,为“桐城派”主要作家。参加纂修的《四库全书》于乾隆三十七年告成,以御史记名。乾隆三十九年(1774年)以养亲为名,告归田里,道经泰安与挚友泰安知府朱孝纯(字子颖)于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天即除夕(当年十二月二十八日)五更时分至日观峰的日观亭后,观赏日出,写下了这篇游记。

②姚鼐辞职之际写给好友程鱼门(也是四库馆纂修)的《赠程鱼门序》。其中写道:“夫士处世难矣!群所退而独进,其进罪也;群所进而独退,其退亦罪也。天地万物之变,人世夷险、曲直、好恶之情态,工文章者,必抉摘发露至尽。人匿其情久矣,而或宣之,宜有见恶者矣,况又加之以名称耶?”

知人论世,探寻山水文化精神

1.探寻苏轼身上的山水文化精神

(1)思考:《赤壁赋》中苏轼在黄州遇到的“精神困境”是什么?

苏轼经历“乌台诗案”后,被贬黄州,任黄州团练副使,远离政治中心。文中“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”其中“美人”在屈原的笔下是君王的象征,结合现实,表现苏轼对政治理想无法施展的慨叹,体现其怀才不遇、壮志难酬。

通过客的口吻,慨叹像曹操那样的英雄“而今安在哉?”,流露出英雄不再、功业未成的无奈和悲愁。又从古人转到现实,提出了“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”,发出了人生渺小、生命短暂的悲叹!

(2)思考:在《赤壁赋》中苏轼是如何走出这种“精神上”的困境?

如果从事物变化的角度看,天地的存在不过是转瞬之间;如果从不变的角度看,则事物和人类都是无穷尽的,不必羡慕江水、明月和天地。自然也就不必“哀吾生之须臾”了。这表现了苏轼豁达的宇宙观和人生观,他赞成从多角度看问题而不同意把问题绝对化,因此,他在身处逆境中也能保持豁达、超脱、乐观和随缘自适的精神状态。

从天地间万物各有其主、个人不能强求予以进一步的说明。江上的清风有声,山间的明月有色,江山无穷,风月长存,天地无私,声色娱人,作者恰恰可以徘徊其间而自得其乐。

苏轼“困境”的根源,其实质是儒家“兼济天下”的责任感和使命感,而寄情自然,转变思考角度,正是道家思想的体现,这也是中国知识分子在困境中寻找的共同方式。

(3)探究:查找苏轼在黄州期间的其他诗文作品,选择其中一篇,结合《前赤壁赋》,说说苏轼是如何做到“精神突围”的?

《定风波·莫听穿林打叶声》

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

诗人在大自然中获得顿悟:自然界的“雨晴”既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治“风雨”、荣辱得失又何足挂齿?借雨中潇洒徐行之举动,表现了虽处逆境屡遭挫折而不畏惧不颓丧的倔强性格和旷达胸怀。

2.探寻姚鼐身上的山水文化精神

(1)思考:从提供的《登泰山记》的背景资料中你是否能找到矛盾之处?

借病侍亲和他的行为矛盾,从他的登山路径选择,登泰山日子的选择可以找到端倪。

查阅史料,此时姚鼐刚刚辞去了《四库全书》纂修官的职务。其自述的理由是 “以病归”“养双亲”。但从其后来的举动来看,这两个理由都是托词无疑。因为你见过辞职后大冬天奔行千里登泰山养病的吗?你见过无官一身轻后,大过年的不回家,关键是登完泰山也不回家的“养双亲”的孝子吗?

(2)探究:姚鼐为什么选择的登泰山路径怎样?可以看出他是个什么样的人?

姚鼐选择了一条特殊的路线。连用“乘、历、穿、越、至”五个动词写出自己的行进路线,语句清晰如水,又起伏跌宕,宛如一条游动的长龙。“古长城”、“三谷”、“环水”、“东谷”、“石刻”、“天门”等都是作者考证的内容。

“穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。”一般人不会穿泰山西北谷抵达泰安,也不可能借机去考察齐长城。姚鼐这位主张“义理、考据、文章”的桐城派代表,偏要“越长城之限”,实地考察古长城之貌。

他选择了与众不同,不同寻常之路。

登山之路,“泰山正南面有三谷。”东谷是人们常常选择的,但是姚鼐从中谷入,然后从西谷登山。

“道中迷雾冰滑,磴(dèng)几不可登。四十五里,道皆砌石为磴(dèng),其级七千有余。”登山过程,迷雾冰滑,七千多的台阶,异常艰难, 足见泰山之高,更能看到作者没有什么疾病。

(3)合作探究:姚鼐选择登泰山的日子是什么时候?可以看出什么端倪?

文章交代登泰山的时间为1774年,农历十二月二十八登山,二十九看日出。那一年,农历十二月没有三十,就是我们说的除夕夜。除夕,是中国人非常看重的节日。不管因为什么在外漂泊,那一天都会想办法回家团聚。姚鼐为什么要选择在年底登泰山呢?

有人说,因为作者有意选择冬天,和他人不同;冬天之景有特殊处;冬天人少等等;有人说他从京师回乡(安徽桐城)途中经过泰安邀约其挚友泰安知府朱孝纯一起登泰山的,临时起意,或者有意经过。

除夕夜,如果侍亲紧急,怎么会没有回家,却特意跑来找朋友登泰山看日出。

综合以上资料,作者疾病侍亲都是冠冕堂皇的借口。真正的原因,我们可以从姚鼐自己的话中看到。鼐言:“古之君子,仕非苟焉而已,将度其志可行于时,其道可济于众”,否则,不如“从容进退,庶(或许)免耻辱之在咎已尔”。

他不愿意再留在这样的官场,和政见不和者为伍,无法实现自己的政治理想,再难得来的一切都放弃了。只想从容进退,免于耻辱。

我们看到他内心的煎熬,看到他登泰山的过程始终在用自己的种种行为,表明着自己的选择,与众不同的选择。

如此辞官的矛盾纠结中,姚鼐通过登泰山看日出 ,和好友相聚,获得了疗愈,获得了重生。

泰山在姚鼐心中,是一种精神的象征。正如他在诗中所写:“男儿自负乔岳身,胸中大海光明暾tūn。即今同立岱宗顶,岂复犹如世上人 ”

“最耐人寻味的是他的《登泰山记》。人们往往只把它看作优美的山水游记……其实以笔者的愚见,此文不只是‘写出泰山的雄伟壮丽’,更重要的是写出作《登泰山记》的主人姚鼐摆脱官场羁绊、回归大自然、获得个性自由的欢悦性情。”

“其在对景物绘声绘色的描写之中,实寄寓着作者辞官之后的万千感慨。其中既有摆脱官场羁绊,回归大自然之后的愉悦之情;又有以对大自然如诗如画般美景的热烈歌颂,来反衬其对官场丑恶的愤绝和鄙弃……可见寓有‘隐君子之高风’和‘幽怀远韵’,才是《登泰山记》的真正内涵和底蕴。”

——周中明先生在《姚鼐研究》

本单元五篇文章,故都的秋给郁达夫的、清华园的荷花月色给朱自清的、地坛给史铁生的,就是当初赤壁的江月给苏轼的,泰山给姚鼐的。自然在善感多思的人的心中,从来不只是简单的客观存在,而是某种意义上的精神寄托、情感牵绊、人生导师。”

单元总结

作 业

搜集关于赤壁或泰山的诗文,探讨历代文人寄托在赤壁和泰山上的不同情思,探究背后蕴含的文化意义和民族心理特点,撰写《文化泰山)》(或《文化赤壁》),300字左右(除引用的诗文外)。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读