第19课 辛亥革命 课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 辛亥革命 课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-04 08:05:38 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第19课 辛亥革命

学习目标:

1.了解辛亥革命兴起的背景及革命先烈的英雄事迹;

2.掌握武昌起义和中华民国成立的基本史实;

3.分析辛亥革命对中国历史的影响。

学习重难点:

1.重点:三民主义;武昌起义和中华民国成立;辛亥革命对中国历史的影响

2.难点:三民主义;武昌起义和中华民国成立;辛亥革命对中国历史的影响

概念

狭义:辛亥年(1911年)发生的武昌起义。

广义: 指以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国而进行的一系列的努力。

一、资产阶级民主革命的兴起

清末新政(清政府自救运动)

清末新政内容

①改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;②军事:编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所;

③经济:倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;

④教育:推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。

《辛丑条约》签订后,遭受重挫的清政府试图通过实行“新政”进行“自救”。

与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,但是更为深入。

由于政权掌握在极端腐败无能的权贵手中,清政府不可能为中国找到真正的出路。只有推翻这个政府,中国才有希望。

(3)认识:

(2)内容:

(1)背景:

2、革命代表——孙中山

(1)介绍:孙中山是广东省香山县人,出身于农民家庭,先后在檀香山、广州、香港等地比较系统地接受了西方式的近代教育。甲午中日战争爆发后,他深知改良道路不能挽救国家。

(2)活动:

①兴中会:1894年11月在檀香山组织兴中会,走上了革命道路。

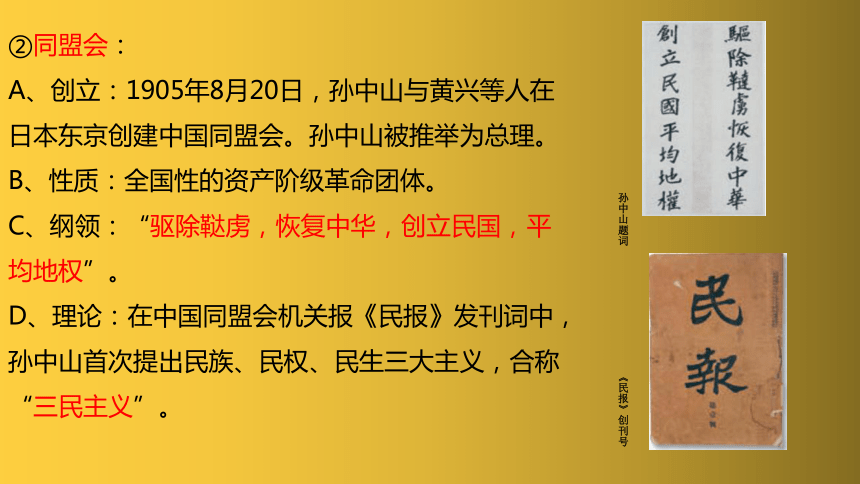

②同盟会:

A、创立:1905年8月20日,孙中山与黄兴等人在日本东京创建中国同盟会。孙中山被推举为总理。

B、性质:全国性的资产阶级革命团体。

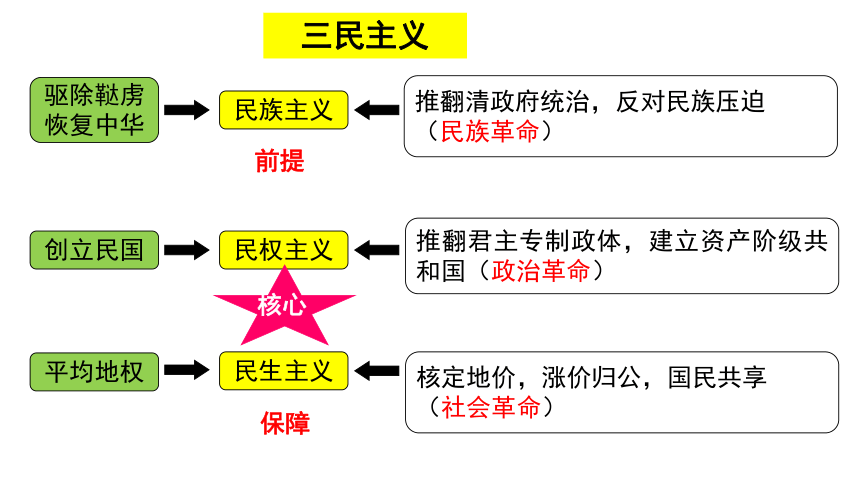

C、纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。

D、理论:在中国同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义,合称“三民主义”。

孙中山题词

《民报》创刊号

1368年,明太祖朱元璋为了恢复汉室江山,推翻当时蒙古人的统治,

在《喻中原檄》一文中提出了“驱逐胡虏,恢复中华,立纪陈纲,救济斯民”的口号。同文中也提出“胡虏无百年之运”。

知识拓宽

驱除鞑虏,恢复中华最早出自哪里?

鞑虏,又称鞑子,是历史上汉人对北方的少数民族如蒙古族、满族等的的称呼。

创立民国

平均地权

驱除鞑虏

恢复中华

民权主义

民生主义

民族主义

推翻清政府统治,反对民族压迫

(民族革命)

推翻君主专制政体,建立资产阶级共和国(政治革命)

核定地价,涨价归公,国民共享

(社会革命)

前提

核心

保障

三民主义

◎资产阶级民主革命的兴起

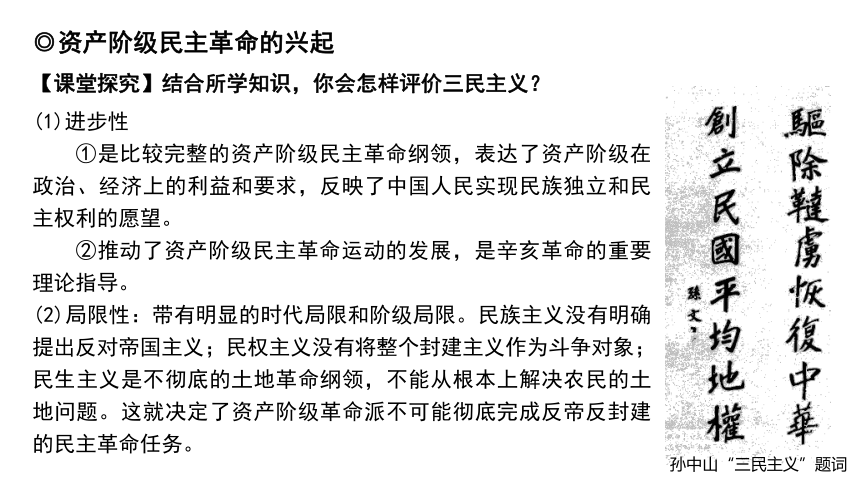

【课堂探究】结合所学知识,你会怎样评价三民主义?

(1)进步性

①是比较完整的资产阶级民主革命纲领,表达了资产阶级在政治、经济上的利益和要求,反映了中国人民实现民族独立和民主权利的愿望。

②推动了资产阶级民主革命运动的发展,是辛亥革命的重要理论指导。

(2)局限性:带有明显的时代局限和阶级局限。民族主义没有明确提出反对帝国主义;民权主义没有将整个封建主义作为斗争对象;民生主义是不彻底的土地革命纲领,不能从根本上解决农民的土地问题。这就决定了资产阶级革命派不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。

孙中山“三民主义”题词

反清起义:除继续宣传革命的理论和主张外,孙中山还组织了多次反清武装起义。革命党人前仆后继,给清政府以沉重打击。

1906年,同盟会发动萍浏醴起义。

1907年,同盟会先后发动了黄冈起义、七女湖起义、防城起义、镇南关起义等。

1908年,同盟会策划了钦州起义、河口起义等。

1911年,广州黄花岗起义爆发。

预备立宪

含义:预备立宪指的是清政府迫于压力,在辛亥革命前夕宣布为预备实行君主立宪所采取的一系列措施,亦称“筹备立宪”。

(1)背景:革命运动高涨,

(2)过程

①1906年9月,清政府宣布预备立宪。立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

②1908年8月,清政府颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

③立宪派先后掀起3次请愿速开国会运动,

④1911年5月,清政府裁撤军机处等机构,公布所订内阁官制,组成新内阁。由庆亲王奕劻任总理大臣,在十三名国务大臣中,汉族官僚四名,蒙古旗人一名,满族八名,其中皇族又占五人,被讥为“皇族内阁”。至此,清政府借“预备立宪”欺骗国人,达到贵族集权、镇压民主革命的目的完全暴露,立宪派的幻想随之破灭,民主革命更加高涨。

(3)结果:,不少立宪派人士认识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。

辛亥革命爆发的社会背景

1、清政府成为了“洋人的朝廷”;各阶层探索救亡探索均告失败。

2、清朝统治腐败;清末新政和“预备立宪”的失败,说明改良之路行不通。

1、组织条件:一系列革命团体和政党的建立。(兴中会、同盟会)

2、思想条件:资产阶级民主革命思想的传播。(三民主义)

3、军事条件:一系列武装起义促进军事力量成长。(黄花岗起义)

4、经济、阶级条件:民族资本主义经济发展,壮大民族资产阶级力量。

5、有利时机:清政府调集湖北兵力镇压四川保路运动,湖北武昌兵力空虚。

辛亥革命爆发的条件

二、资产阶级民主革命的兴起(背景和条件)

保路运动:又称铁路风潮,1910年,英法德美四国银行团逼清政府订立借款修路合同。1911年5月9日,清政府为了向四国银行团借款用来镇压革命,在邮传大臣盛宣怀的策动下,宣布“铁路国有”政策,将已归商办的川汉、粤汉铁路收归国有。四川修筑铁路的股东,不仅来自绅士、商人、地主,还有农民,而且农民购买的股份占很大比例。清政府颁布 “铁路国有”政策以后,收回了路权,但没有退还补偿先前民间资本的投入,因此招致了四川各阶层,尤其是广大城乡劳动人民的反对,从而掀起了轰轰烈烈的保路运动。

知识拓宽

经过

①1911年10月10日晚,革命力量雄厚的新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。

②随后,其他各军的士兵纷纷响应,起义军很快控制了武汉三镇,并成立湖北军政府,推黎元洪为都督。

(3)成果

①武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。

②1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山宣誓就职第一任临时大总统。新的共和政体就此产生。

南北和谈

袁世凯

西方列强

逼迫

武力威胁

政治诱和

讨好

支持

清政府:

孙中山:

西方列强:

袁世凯:

清帝退位

让位袁世凯

扶持袁世凯为新代理人

逼清帝退位——革命“大功臣”

当上大总统——最高掌权者

讨好西方国家——得到西方的支持

四方博弈的结果

南北和谈

1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣

告统治中国260多年的清王朝结束。

⑤2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统。

民国纪年换算公式:X+1911或X-1911

比如2011年是民国几年?则 2011-1911=100

比如民国3年是公元多少年?则3+1911=1914

知识拓宽

中国近代第一部资产阶级民主宪法,

具有反对封建专制制度的进步意义。

中华民国主权属于国民全体。

国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等……享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由;国民有请愿、考试、选举、参政等权利。

以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权,国务员须副署临时大总统公布的法律及命令。

主权在民

平等自由

责任内阁制

颁布《中华民国临时约法》限制袁世凯专权

1、积极意义

①辛亥革命开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

②推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起中国历史上从来不曾有过的共和政体;

③传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放,冲破了封建思想的牢笼;

④促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化;

⑤打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了有利条件。

三 、辛亥革命的历史意义

2、局限性

①辛亥革命并没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有实现民族独立、人民解放的历史任务;

②缺乏能够提出科学的革命纲领、能够发动大多数民众,以及组织严密的革命政党的领导。

课堂小结

辛亥革命

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与中华民国的建立

辛亥革命的历史意义

清末新政

民主革命的兴起和发展

预备立宪

武昌起义

中华民国的建立

意义:政治、经济、思想、风俗文化

局限性

背景

内容

认识

成立兴中会

创立同盟会

三民主义

武装反清斗争

背景

爆发

结果

《中华民国临时约法》

清帝退位

当堂巩固

1. (2020·全国Ⅲ卷高考·29)清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在

A.是否赞同共和体制 B.政府组建的主导权

C.是否进行社会革命 D.临时大总统的人选

【解析】据材料“袁世凯以全权组织临时共和政府”和“共和政府不能由清帝委任组织”可知双方争论的是由谁组建政府,即政府组建的主导权,故选B项;据材料可知双方都强调共和制度,排除A项;材料提及共和政府的组织属于政治革命,不是社会革命,社会革命是实现平均地权,排除 C项;材料强调的是共和政府的主导权,据所学孙中山同意只要袁世凯赞同共和,中华民国政府的总统就让位给袁世凯,排除D项。

1912年春,孙中山代表南京临时政府颁布《中华民国临时约法》。两个“临时”的提法反映了( )

A.革命党人为袁世凯夺权留余地

B.孙中山不计较个人名利的品质

C.中华民国政权还缺乏人民支持

D.革命党人追求民主共和的精神

答案:D

解析:根据西方民主原则,选举总统、制定正式宪法、成立一届正式的政府需要通过召开国民大会等一系列民主程序,而当时尚不具备这样的条件,因此孙中山在“政府”和“宪法”前面均冠以“临时”二字,这正体现了革命党人的民主共和精神,故D项正确。

为了限制袁世凯的权力,《中华民国临时约法》中特别规定实行责任内阁制,故A项错误;

两个“临时”的提法体现的是政府行为,并非孙中山个人品质,故B项错误;

两个“临时”提法的出现是当时形势发展的需要,与人民对政权的支持程度无关,故C项错误。

第19课 辛亥革命

学习目标:

1.了解辛亥革命兴起的背景及革命先烈的英雄事迹;

2.掌握武昌起义和中华民国成立的基本史实;

3.分析辛亥革命对中国历史的影响。

学习重难点:

1.重点:三民主义;武昌起义和中华民国成立;辛亥革命对中国历史的影响

2.难点:三民主义;武昌起义和中华民国成立;辛亥革命对中国历史的影响

概念

狭义:辛亥年(1911年)发生的武昌起义。

广义: 指以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国而进行的一系列的努力。

一、资产阶级民主革命的兴起

清末新政(清政府自救运动)

清末新政内容

①改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;②军事:编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所;

③经济:倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;

④教育:推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。

《辛丑条约》签订后,遭受重挫的清政府试图通过实行“新政”进行“自救”。

与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,但是更为深入。

由于政权掌握在极端腐败无能的权贵手中,清政府不可能为中国找到真正的出路。只有推翻这个政府,中国才有希望。

(3)认识:

(2)内容:

(1)背景:

2、革命代表——孙中山

(1)介绍:孙中山是广东省香山县人,出身于农民家庭,先后在檀香山、广州、香港等地比较系统地接受了西方式的近代教育。甲午中日战争爆发后,他深知改良道路不能挽救国家。

(2)活动:

①兴中会:1894年11月在檀香山组织兴中会,走上了革命道路。

②同盟会:

A、创立:1905年8月20日,孙中山与黄兴等人在日本东京创建中国同盟会。孙中山被推举为总理。

B、性质:全国性的资产阶级革命团体。

C、纲领:“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。

D、理论:在中国同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义,合称“三民主义”。

孙中山题词

《民报》创刊号

1368年,明太祖朱元璋为了恢复汉室江山,推翻当时蒙古人的统治,

在《喻中原檄》一文中提出了“驱逐胡虏,恢复中华,立纪陈纲,救济斯民”的口号。同文中也提出“胡虏无百年之运”。

知识拓宽

驱除鞑虏,恢复中华最早出自哪里?

鞑虏,又称鞑子,是历史上汉人对北方的少数民族如蒙古族、满族等的的称呼。

创立民国

平均地权

驱除鞑虏

恢复中华

民权主义

民生主义

民族主义

推翻清政府统治,反对民族压迫

(民族革命)

推翻君主专制政体,建立资产阶级共和国(政治革命)

核定地价,涨价归公,国民共享

(社会革命)

前提

核心

保障

三民主义

◎资产阶级民主革命的兴起

【课堂探究】结合所学知识,你会怎样评价三民主义?

(1)进步性

①是比较完整的资产阶级民主革命纲领,表达了资产阶级在政治、经济上的利益和要求,反映了中国人民实现民族独立和民主权利的愿望。

②推动了资产阶级民主革命运动的发展,是辛亥革命的重要理论指导。

(2)局限性:带有明显的时代局限和阶级局限。民族主义没有明确提出反对帝国主义;民权主义没有将整个封建主义作为斗争对象;民生主义是不彻底的土地革命纲领,不能从根本上解决农民的土地问题。这就决定了资产阶级革命派不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。

孙中山“三民主义”题词

反清起义:除继续宣传革命的理论和主张外,孙中山还组织了多次反清武装起义。革命党人前仆后继,给清政府以沉重打击。

1906年,同盟会发动萍浏醴起义。

1907年,同盟会先后发动了黄冈起义、七女湖起义、防城起义、镇南关起义等。

1908年,同盟会策划了钦州起义、河口起义等。

1911年,广州黄花岗起义爆发。

预备立宪

含义:预备立宪指的是清政府迫于压力,在辛亥革命前夕宣布为预备实行君主立宪所采取的一系列措施,亦称“筹备立宪”。

(1)背景:革命运动高涨,

(2)过程

①1906年9月,清政府宣布预备立宪。立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

②1908年8月,清政府颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

③立宪派先后掀起3次请愿速开国会运动,

④1911年5月,清政府裁撤军机处等机构,公布所订内阁官制,组成新内阁。由庆亲王奕劻任总理大臣,在十三名国务大臣中,汉族官僚四名,蒙古旗人一名,满族八名,其中皇族又占五人,被讥为“皇族内阁”。至此,清政府借“预备立宪”欺骗国人,达到贵族集权、镇压民主革命的目的完全暴露,立宪派的幻想随之破灭,民主革命更加高涨。

(3)结果:,不少立宪派人士认识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。

辛亥革命爆发的社会背景

1、清政府成为了“洋人的朝廷”;各阶层探索救亡探索均告失败。

2、清朝统治腐败;清末新政和“预备立宪”的失败,说明改良之路行不通。

1、组织条件:一系列革命团体和政党的建立。(兴中会、同盟会)

2、思想条件:资产阶级民主革命思想的传播。(三民主义)

3、军事条件:一系列武装起义促进军事力量成长。(黄花岗起义)

4、经济、阶级条件:民族资本主义经济发展,壮大民族资产阶级力量。

5、有利时机:清政府调集湖北兵力镇压四川保路运动,湖北武昌兵力空虚。

辛亥革命爆发的条件

二、资产阶级民主革命的兴起(背景和条件)

保路运动:又称铁路风潮,1910年,英法德美四国银行团逼清政府订立借款修路合同。1911年5月9日,清政府为了向四国银行团借款用来镇压革命,在邮传大臣盛宣怀的策动下,宣布“铁路国有”政策,将已归商办的川汉、粤汉铁路收归国有。四川修筑铁路的股东,不仅来自绅士、商人、地主,还有农民,而且农民购买的股份占很大比例。清政府颁布 “铁路国有”政策以后,收回了路权,但没有退还补偿先前民间资本的投入,因此招致了四川各阶层,尤其是广大城乡劳动人民的反对,从而掀起了轰轰烈烈的保路运动。

知识拓宽

经过

①1911年10月10日晚,革命力量雄厚的新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。

②随后,其他各军的士兵纷纷响应,起义军很快控制了武汉三镇,并成立湖北军政府,推黎元洪为都督。

(3)成果

①武昌起义胜利后的两个月内,湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。

②1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山宣誓就职第一任临时大总统。新的共和政体就此产生。

南北和谈

袁世凯

西方列强

逼迫

武力威胁

政治诱和

讨好

支持

清政府:

孙中山:

西方列强:

袁世凯:

清帝退位

让位袁世凯

扶持袁世凯为新代理人

逼清帝退位——革命“大功臣”

当上大总统——最高掌权者

讨好西方国家——得到西方的支持

四方博弈的结果

南北和谈

1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣

告统治中国260多年的清王朝结束。

⑤2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统。

民国纪年换算公式:X+1911或X-1911

比如2011年是民国几年?则 2011-1911=100

比如民国3年是公元多少年?则3+1911=1914

知识拓宽

中国近代第一部资产阶级民主宪法,

具有反对封建专制制度的进步意义。

中华民国主权属于国民全体。

国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等……享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由;国民有请愿、考试、选举、参政等权利。

以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权,国务员须副署临时大总统公布的法律及命令。

主权在民

平等自由

责任内阁制

颁布《中华民国临时约法》限制袁世凯专权

1、积极意义

①辛亥革命开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。

②推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起中国历史上从来不曾有过的共和政体;

③传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放,冲破了封建思想的牢笼;

④促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化;

⑤打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了有利条件。

三 、辛亥革命的历史意义

2、局限性

①辛亥革命并没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有实现民族独立、人民解放的历史任务;

②缺乏能够提出科学的革命纲领、能够发动大多数民众,以及组织严密的革命政党的领导。

课堂小结

辛亥革命

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与中华民国的建立

辛亥革命的历史意义

清末新政

民主革命的兴起和发展

预备立宪

武昌起义

中华民国的建立

意义:政治、经济、思想、风俗文化

局限性

背景

内容

认识

成立兴中会

创立同盟会

三民主义

武装反清斗争

背景

爆发

结果

《中华民国临时约法》

清帝退位

当堂巩固

1. (2020·全国Ⅲ卷高考·29)清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在

A.是否赞同共和体制 B.政府组建的主导权

C.是否进行社会革命 D.临时大总统的人选

【解析】据材料“袁世凯以全权组织临时共和政府”和“共和政府不能由清帝委任组织”可知双方争论的是由谁组建政府,即政府组建的主导权,故选B项;据材料可知双方都强调共和制度,排除A项;材料提及共和政府的组织属于政治革命,不是社会革命,社会革命是实现平均地权,排除 C项;材料强调的是共和政府的主导权,据所学孙中山同意只要袁世凯赞同共和,中华民国政府的总统就让位给袁世凯,排除D项。

1912年春,孙中山代表南京临时政府颁布《中华民国临时约法》。两个“临时”的提法反映了( )

A.革命党人为袁世凯夺权留余地

B.孙中山不计较个人名利的品质

C.中华民国政权还缺乏人民支持

D.革命党人追求民主共和的精神

答案:D

解析:根据西方民主原则,选举总统、制定正式宪法、成立一届正式的政府需要通过召开国民大会等一系列民主程序,而当时尚不具备这样的条件,因此孙中山在“政府”和“宪法”前面均冠以“临时”二字,这正体现了革命党人的民主共和精神,故D项正确。

为了限制袁世凯的权力,《中华民国临时约法》中特别规定实行责任内阁制,故A项错误;

两个“临时”的提法体现的是政府行为,并非孙中山个人品质,故B项错误;

两个“临时”提法的出现是当时形势发展的需要,与人民对政权的支持程度无关,故C项错误。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进