【语文】同步教学课件人教版必修1: 第12课 飞向太空的航程 第2课时ppt

文档属性

| 名称 | 【语文】同步教学课件人教版必修1: 第12课 飞向太空的航程 第2课时ppt |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 243.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-10-25 14:41:00 | ||

图片预览

文档简介

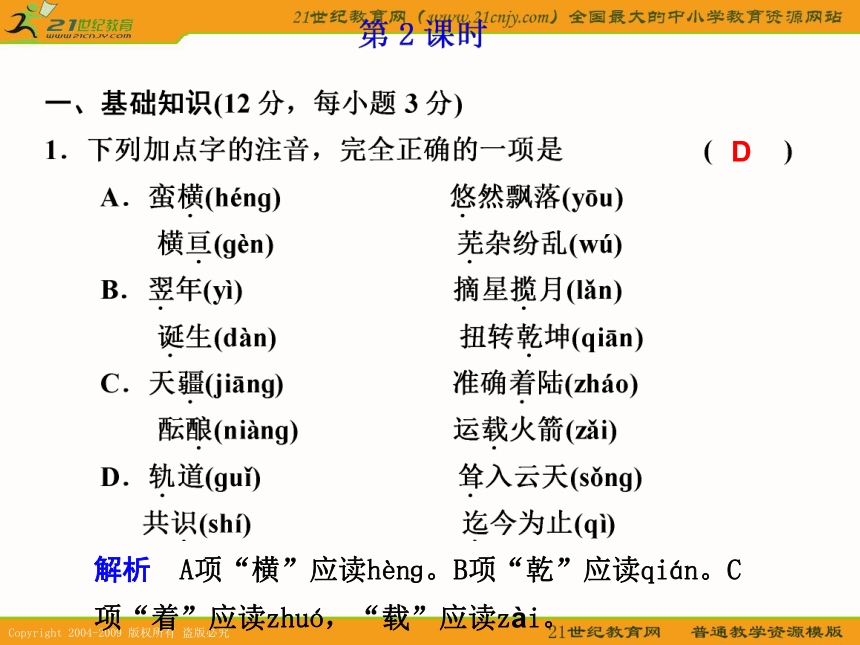

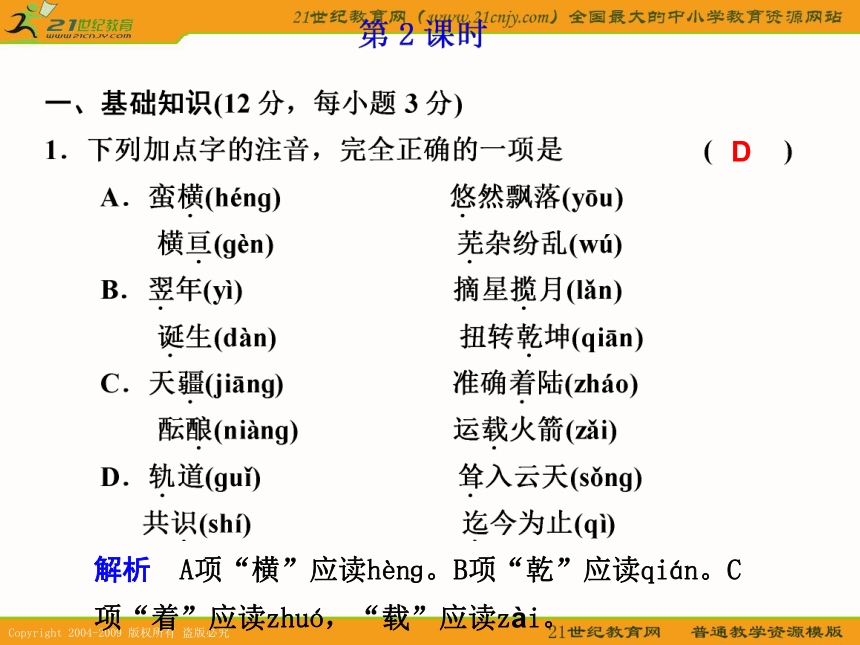

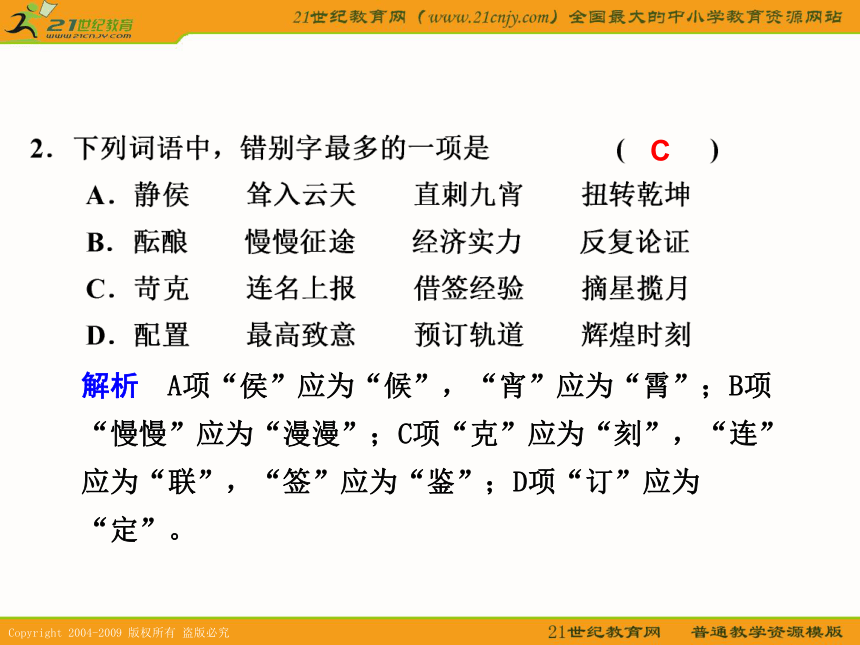

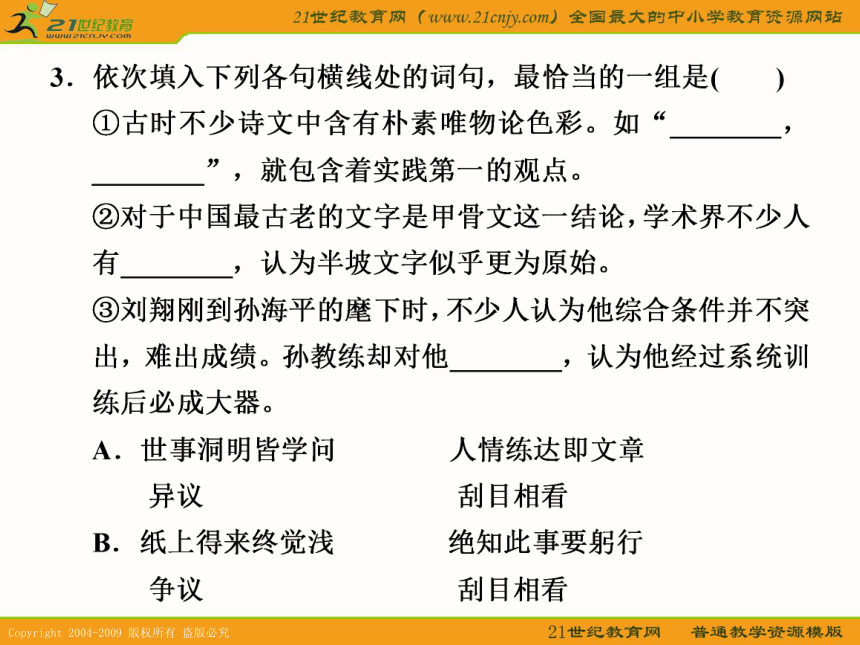

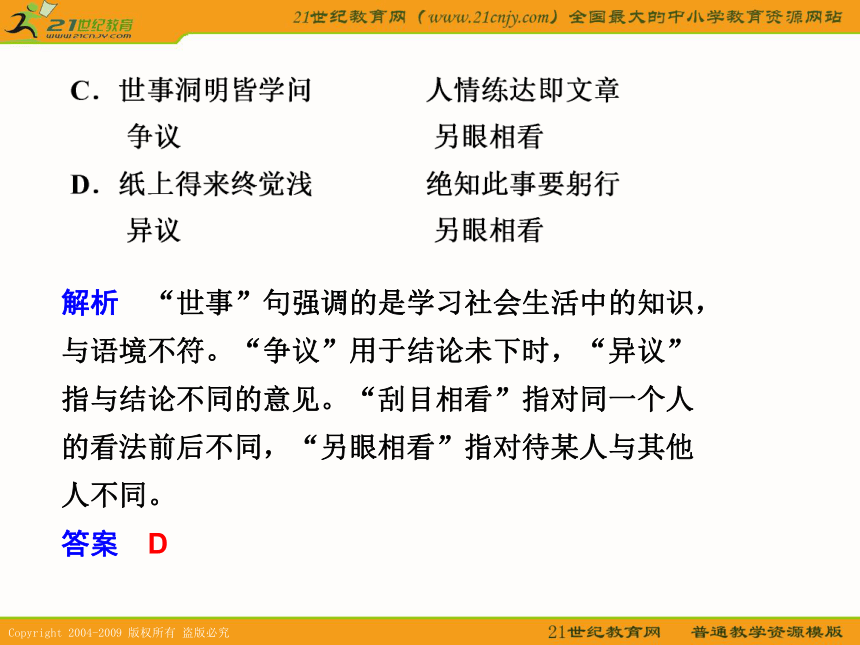

课件26张PPT。解析 A项“横”应读hènɡ。B项“乾”应读qián。C项“着”应读zhuó,“载”应读zài。 D 解析 A项“侯”应为“候”,“宵”应为“霄”;B项“慢慢”应为“漫漫”;C项“克”应为“刻”,“连”应为“联”,“签”应为“鉴”;D项“订”应为“定”。 C 解析 “世事”句强调的是学习社会生活中的知识,与语境不符。“争议”用于结论未下时,“异议”指与结论不同的意见。“刮目相看”指对同一个人的看法前后不同,“另眼相看”指对待某人与其他人不同。

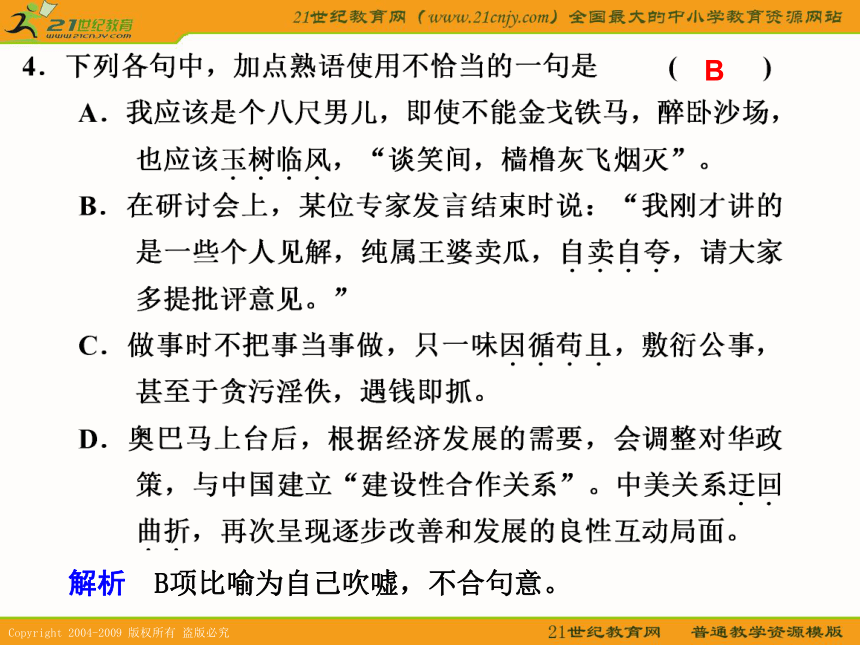

答案 D解析 B项比喻为自己吹嘘,不合句意。 B 解析 关于这段文字的作用,可以从描述的场景和渲染的气氛角度思考。

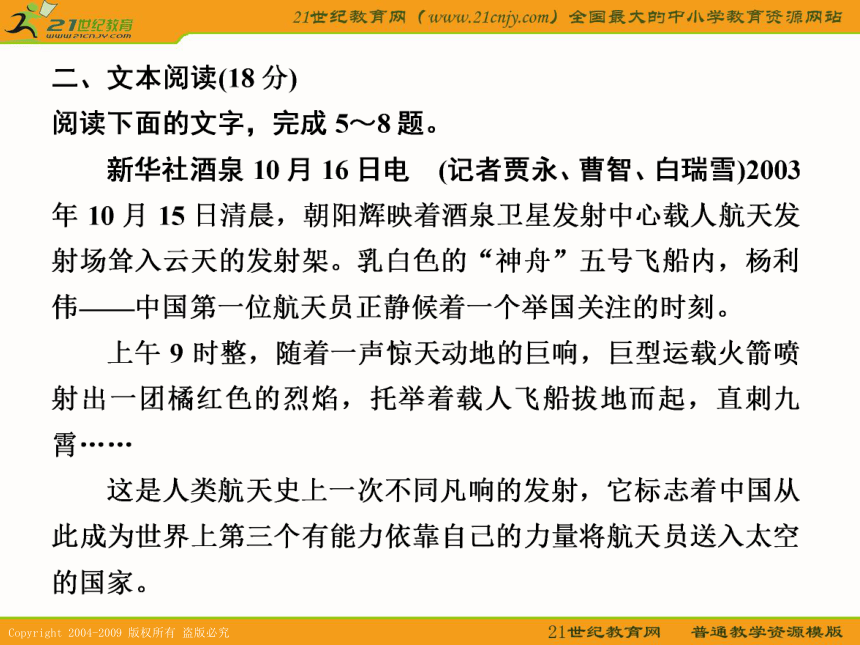

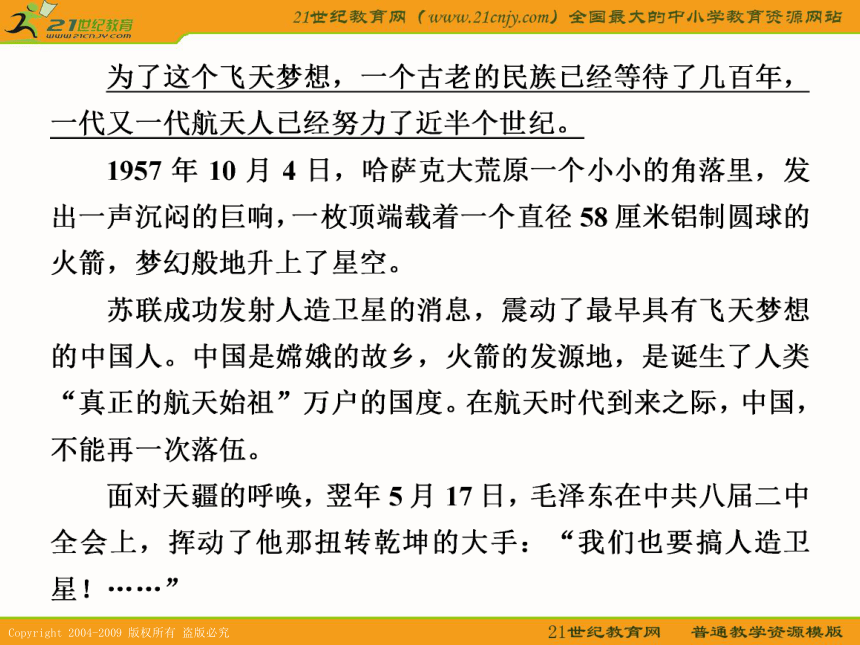

答案 写“辉映的朝阳”“耸入云天的发射架”“乳白色的飞船”和“静候着一个举国关注的时刻的航天员——杨利伟”,寥寥数语,勾勒了一幅静谧的画面,渲染了发射前紧张而激动的场面,引人联想。解析 课文前三段是新闻的导语,这是一个过渡性语段,是为了写下文中国航天人的奋斗历程的。围绕“过渡”分析作用即可。

答案 过渡(承上启下),说明下文要写一代又一代航天人探索努力的过程。解析 文章描写火箭发射情景的文字集中在第二段,这些动词非常明显,可以从写景抒情的角度思考这些文字的作用。

答案 这些动词有“喷射”“托举”“拔地而起”“直刺九霄”等。这些词语生动形象地描绘了“神舟”五号发射时惊心动魄的瞬间,表达了作为中国人看到“神舟”五号顺利升空的自豪感。解析 通讯的语言相对于散文来说,不易抒情,但是本文的语言却饱含激情,理解时注意结合“神舟”五号在中国航天史上的意义体会。

答案 作者的语言饱含激情,等待时气氛的安静,要描写自然景物时有着一种必胜的信心。升空刹那,“惊天动地的巨响”“喷射出一团橘红色的烈焰”“载人飞船拔地而起,直刺九霄”是飞船发射的特写镜头,作者怀着崇敬和必胜的信心写出了飞船成功发射的过程,语言优美,极有力量。解析 本题考查信息的筛选与概括能力。信息的筛选要确定信息区间,题干中已明确在“新闻资料”中,具体段落中第1段是“嫦娥工程”规划方针及其原因,第2段是“嫦娥工程”实施的三步及具体三步战略,其中第一步、第三步较容易概括,分别是绕月飞行,采样返回,第二步战略在概括时抓住关键信息“在着陆器降落区附近进行就位探测”,第二步的其他信息均是对着陆器降落区“其”的说明。“新闻资料”中最有效的一条信息显然是在第2段,因为这一段文字在新闻资料中文字量最大,说明最为详实,而且与题篇新闻“‘嫦娥’奔向月宫”的联系更为紧密。

答案 嫦娥工程将实施绕月飞行、着陆探测、采样返回的三步战略。解析 本题较为简单,只要将本部分主要内容用简洁醒目的文字表述出来即可。其中本部分第1、3段侧重写“嫦娥”寄托探月梦想,第2段主要写专家对“嫦娥”的解读。

答案 专家解读“奔月”神话(或“嫦娥”寄托探月梦想)解析 本题在解答时,注意结合倒数第2段从多个角度去分析。

答案 苏轼咏月、惜月、爱月,见月动情,他笔下的月气象万千,情态各异,韵味无穷;既有浓厚的感彩,又有浪漫的奇思异想。解析 本题具有探究性。解答时注意第二、三则材料与

“嫦娥工程”的内在联系,不要单纯谈“嫦娥工程”的意义。

答案 千百年来中华民族对月亮一直情有独钟,渴望了

解月球、探寻月球奥秘的愿望源远流长。月球探测工程

的成功实施,不仅将把“嫦娥奔月”的神话变为现实,实

现我国深空探测“零”的突破,有助于加深对月球的了

解,而且还将进一步提升我国在深空探测先进国家中的

地位。解析 解答本题时要注意抓住新闻“标题——导语——主体”的金字塔形特点,紧扣导语来添加标题。新闻对象是“嫦娥一号”卫星,事件是进入环月轨道。主体部分的第一段具体说明顺利进入轨道的情况,第二、三段则主要体现“顺利”。

答案 “嫦娥一号”顺利进入环月工作轨道解析 本题考查了语言表达的简明、连贯、得体。答题时可参考两点:一是要表露出中国人与月亮的历史情感,二是要表现出中国人的科技成就感。

答案 中国的月文化源远流长,嫦娥奔月、万户飞天是中国人执著的梦想。今天,中国人用自己的智慧把千年梦想变为了现实。答案 略。

答案 D解析 B项比喻为自己吹嘘,不合句意。 B 解析 关于这段文字的作用,可以从描述的场景和渲染的气氛角度思考。

答案 写“辉映的朝阳”“耸入云天的发射架”“乳白色的飞船”和“静候着一个举国关注的时刻的航天员——杨利伟”,寥寥数语,勾勒了一幅静谧的画面,渲染了发射前紧张而激动的场面,引人联想。解析 课文前三段是新闻的导语,这是一个过渡性语段,是为了写下文中国航天人的奋斗历程的。围绕“过渡”分析作用即可。

答案 过渡(承上启下),说明下文要写一代又一代航天人探索努力的过程。解析 文章描写火箭发射情景的文字集中在第二段,这些动词非常明显,可以从写景抒情的角度思考这些文字的作用。

答案 这些动词有“喷射”“托举”“拔地而起”“直刺九霄”等。这些词语生动形象地描绘了“神舟”五号发射时惊心动魄的瞬间,表达了作为中国人看到“神舟”五号顺利升空的自豪感。解析 通讯的语言相对于散文来说,不易抒情,但是本文的语言却饱含激情,理解时注意结合“神舟”五号在中国航天史上的意义体会。

答案 作者的语言饱含激情,等待时气氛的安静,要描写自然景物时有着一种必胜的信心。升空刹那,“惊天动地的巨响”“喷射出一团橘红色的烈焰”“载人飞船拔地而起,直刺九霄”是飞船发射的特写镜头,作者怀着崇敬和必胜的信心写出了飞船成功发射的过程,语言优美,极有力量。解析 本题考查信息的筛选与概括能力。信息的筛选要确定信息区间,题干中已明确在“新闻资料”中,具体段落中第1段是“嫦娥工程”规划方针及其原因,第2段是“嫦娥工程”实施的三步及具体三步战略,其中第一步、第三步较容易概括,分别是绕月飞行,采样返回,第二步战略在概括时抓住关键信息“在着陆器降落区附近进行就位探测”,第二步的其他信息均是对着陆器降落区“其”的说明。“新闻资料”中最有效的一条信息显然是在第2段,因为这一段文字在新闻资料中文字量最大,说明最为详实,而且与题篇新闻“‘嫦娥’奔向月宫”的联系更为紧密。

答案 嫦娥工程将实施绕月飞行、着陆探测、采样返回的三步战略。解析 本题较为简单,只要将本部分主要内容用简洁醒目的文字表述出来即可。其中本部分第1、3段侧重写“嫦娥”寄托探月梦想,第2段主要写专家对“嫦娥”的解读。

答案 专家解读“奔月”神话(或“嫦娥”寄托探月梦想)解析 本题在解答时,注意结合倒数第2段从多个角度去分析。

答案 苏轼咏月、惜月、爱月,见月动情,他笔下的月气象万千,情态各异,韵味无穷;既有浓厚的感彩,又有浪漫的奇思异想。解析 本题具有探究性。解答时注意第二、三则材料与

“嫦娥工程”的内在联系,不要单纯谈“嫦娥工程”的意义。

答案 千百年来中华民族对月亮一直情有独钟,渴望了

解月球、探寻月球奥秘的愿望源远流长。月球探测工程

的成功实施,不仅将把“嫦娥奔月”的神话变为现实,实

现我国深空探测“零”的突破,有助于加深对月球的了

解,而且还将进一步提升我国在深空探测先进国家中的

地位。解析 解答本题时要注意抓住新闻“标题——导语——主体”的金字塔形特点,紧扣导语来添加标题。新闻对象是“嫦娥一号”卫星,事件是进入环月轨道。主体部分的第一段具体说明顺利进入轨道的情况,第二、三段则主要体现“顺利”。

答案 “嫦娥一号”顺利进入环月工作轨道解析 本题考查了语言表达的简明、连贯、得体。答题时可参考两点:一是要表露出中国人与月亮的历史情感,二是要表现出中国人的科技成就感。

答案 中国的月文化源远流长,嫦娥奔月、万户飞天是中国人执著的梦想。今天,中国人用自己的智慧把千年梦想变为了现实。答案 略。