陕西省咸阳市三原县城关北城高级中学2021-2022学年高二上学期11月月考历史试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省咸阳市三原县城关北城高级中学2021-2022学年高二上学期11月月考历史试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 57.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-05 10:58:21 | ||

图片预览

文档简介

北城高级中学2021-2022学年高二上学期11月月考

历史试卷

一、单选题

1.鸦片战争前夕,林则徐奏称:“沿海文武员弁(低级文武官员),不谙夷情,震英吉利之名,而实不知其来历。”由此推知,林则徐( )

A. 主张主动了解外国情况 B. 重视改造陈腐的民众思想

C. 彻底反思天朝上国观念 D. 全面分析中国落后的根源

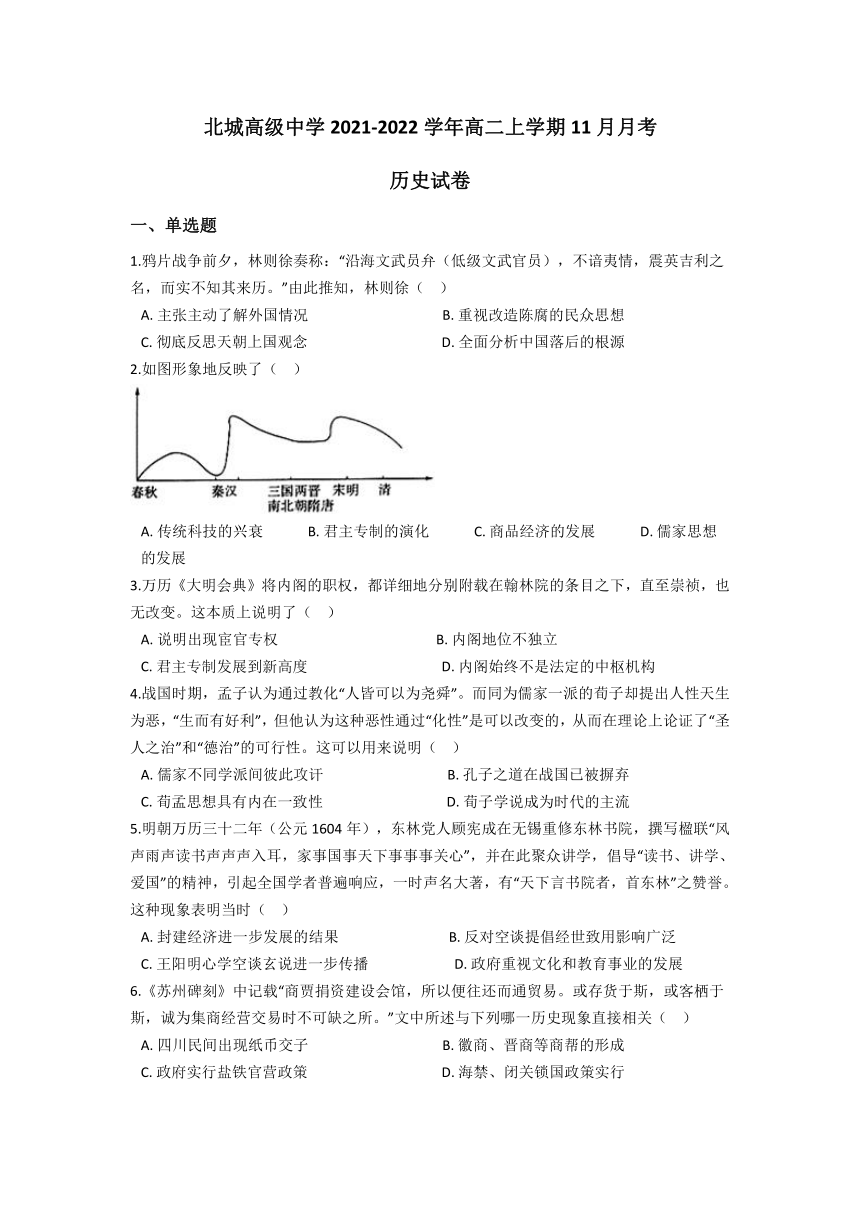

2.如图形象地反映了( )

A. 传统科技的兴衰 B. 君主专制的演化 C. 商品经济的发展 D. 儒家思想的发展

3.万历《大明会典》将内阁的职权,都详细地分别附载在翰林院的条目之下,直至崇祯,也无改变。这本质上说明了( )

A. 说明出现宦官专权 B. 内阁地位不独立

C. 君主专制发展到新高度 D. 内阁始终不是法定的中枢机构

4.战国时期,孟子认为通过教化“人皆可以为尧舜”。而同为儒家一派的荀子却提出人性天生为恶,“生而有好利”,但他认为这种恶性通过“化性”是可以改变的,从而在理论上论证了“圣人之治”和“德治”的可行性。这可以用来说明( )

A. 儒家不同学派间彼此攻讦 B. 孔子之道在战国已被摒弃

C. 荀孟思想具有内在一致性 D. 荀子学说成为时代的主流

5.明朝万历三十二年(公元1604年),东林党人顾宪成在无锡重修东林书院,撰写楹联“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”,并在此聚众讲学,倡导“读书、讲学、爱国”的精神,引起全国学者普遍响应,一时声名大著,有“天下言书院者,首东林”之赞誉。这种现象表明当时( )

A. 封建经济进一步发展的结果 B. 反对空谈提倡经世致用影响广泛

C. 王阳明心学空谈玄说进一步传播 D. 政府重视文化和教育事业的发展

6.《苏州碑刻》中记载“商贾捐资建设会馆,所以便往还而通贸易。或存货于斯,或客栖于斯,诚为集商经营交易时不可缺之所。”文中所述与下列哪一历史现象直接相关( )

A. 四川民间出现纸币交子 B. 徽商、晋商等商帮的形成

C. 政府实行盐铁官营政策 D. 海禁、闭关锁国政策实行

7.1912—1919年,中国民族资本主义进一步发展;1915年,新文化运动兴起;1919年,巴黎和会上中国代表拒绝在和约上签字。这些说明( )

A. 民族危机不断加深 B. 北洋军阀统治的腐朽 C. 民主革命逐步转型 D. 民国时期社会的进步

8.公元964年春,宋太祖赵匡胤为宰相赵普置副,以枢密直学士、兵部侍郎薛居正、吕余庆兼任参知政事,不宣布诏令、百官朝会不领班、不掌印、不升政事堂。这表明宋初参知政事的设置( )

A. 改变了宰相位高权重的地位 B. 有利于中枢机构日常政务的处理

C. 形成“二府三司”行政体制 D. 使宰相数量不断增多分散了相权

9.伯利克里执政时期,富人失去了运用财富和地位等方面影响选举的可能,为普通公民提供了在古代条件下最广泛也最平等的参政机会。这表明当时( )

A. 富人社会地位下降 B. 贫富均等保障了民权 C. 民主政治得以完善 D. 轮番而治得到了实现

10.战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非子认为“义者,君臣上下之事”。他们所说“义”的实质是( )

A. 中央集权政治的准则 B. 维护等级秩序的工具

C. 统治阶层的行为规范 D. 衡量道德修养的标准

11.国学大师王国维在《宋元戏剧史·序》中说:“一代有一代之文学,楚之骚,汉之赋唐之诗,宋之词,元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。”此语意在强调古代文学( )

A. 成果的代表性 B. 鲜明的时代性 C. 内容的丰富性 D. 思想的开放性

12.新文化运动前期,各种西方思潮纷至沓来,相互角逐,马克思主义被淹没在其中。在五四运动之后,马克思主义从众多学说中脱颖而出,独树一帜。这一变化( )

A.结束了资产阶级民主革命

B.推动了救亡图存路径的改变

C.扩大了民主与科学的影响

D.促使民众民族意识开始觉醒

13.元代的中书省只是国家最重要的执行机关和政令上传下达最高一级的行政机构。并不是中原王朝传统宰相机构的自然发展,而是大蒙古国时期大断事官机构的延续,元代官员都以君主家臣和奴婢身份出现。这说明中书省的本质( )

A. 是全国最高行政机构 B. 只是君主威权的延伸

C. 有力制约君主的权限 D. 保留大量蒙古制残余

14.电视的普及使人们能够足不出户了解各种资讯,同时又使一些人“宅”在家中,沉涌于电视剧,回避现实社会。这反映电视产生的主要影响是( )

A. 丰富精神生活 B. 扩大人们视野 C. 提高艺术修养 D. 改变生活习惯

15.中国70周年的国庆阅兵举世瞩目,在这次庆典中向世人展示了新中国所取得的巨大成就,其中就有被国人戏称“东风快递”的导弹方阵等国之重器。下列关于建国以来科技成就的说法正确的是( )

A. 中国发展两弹一星是为了和西方大国进行核竞赛

B. 1964年中国自行研制的氢弹爆炸成功

C. 20世纪90年代中国政府作出实施载人航天工程的战略决策

D. 中国自20世纪80年代开始加入“载人航天俱乐部”

16.《皇朝掌故汇编》记载:“雍正元年,世宗御乾清宫西暖阁,召总理事务王大臣、满汉文武大臣九卿入,面谕:建储,亲书名,密封藏于匣内,置乾清宫世祖御书正大光明匾额之后。”这一现象说明了( )

A. 乾清宫是紫禁城政治活动的中心 B. 君主专制的空前强化

C. 乾清宫是雍正帝处理政务的地方 D. 中央集权的不断加强

17.黄宗羲认为:“然则其(封建国家)所谓法者,一家之法,而非天下之法也。……即论者谓有治人无治法,吾以谓有治法而后有治人。”黄宗羲思想的核心是( )

A. 反对君主专制,主张实行法治 B. 法律是由人来决定的 C. 建立一家之法 D. 建立君主立宪制

18.“在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有苏格拉底,中国有孔子。他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。而且更重要的是,它们在轴心时代的文化却有许多相通的地方。”这里“许多相通的地方”应包括( )

A. 重视道德和教育的作用 B. 宣扬理性主义 C. 代表新兴工商业者利益 D. 强调个人自由

19.有学者认为:“近代的法国人民深受启蒙思想家的影响,他们曾先后信仰过伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭等人的学说,并为此流血战斗,建立政权制度,正是多元化的思想带来多元化的政治设计,引导着法国人民一直高举着革命的旗帜。”该学者旨在( )

A. 说明启蒙运动对法国大革命的重要性 B. 揭示近代法国政体频繁更替的原因

C. 肯定法国大革命后建立的共和制 D. 说明大革命加剧了法国的社会动荡

20.20世纪初期,马克思主义作为一股新思想在中国传播,灾难深重的中国人民在长期的革命斗争中,经过反复的比较鉴别,终于选择了马克思主义作为自己的思想武器。下列项中,关于“马克思主义在中国传播”表述符合史实的有( )

①新文化运动中马克思主义作为一种新思潮开始在中国传播

②十月革命后马克思主义开始在中国广泛传播

③李大钊宣传马克思主义突出其战斗色彩

④马克思主义广泛传播为中国革命提供了新的理论指南

A. ①③④ B. ②③④

C. ①②④ D. ①②③

二、问答题

21.社会意识与时代变迁息息相关。阅读材料,回答问题。

材料 “文革”时期是全民政治化癫狂的时代。这个时期的女英雄们在影视剧中冲锋陷阵、振臂高呼各种革命口号,用自己的身体语言为阶级斗争意识、革命专政意识和民族解放意识这些“文革”时期的主流话语代言。

文革结束后,文艺创作上开始更加尊重个体尊严,更加强调人文关怀。主旋律电视剧中的英雄人物开始走向多元化的局面,比如《亮剑》中率真粗鲁的李云龙,《党员二愣妈》中一心为群众谋福利却好心办坏事的二愣妈等。

材料反映了两个时期英雄人物形象的特点有何不同?结合所学知识指出人物形象发生变化的原因。

三、材料分析题

22.阅读下列材料,冋答问题。

材料一:春耕夏耘,秋获冬藏……勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。当具有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅鬻子孙以偿债者矣。

——摘自(西汉)晁错《论贵粟疏》

材料二:北宋苏洵说:“耕者之田资于富民……而田之所入,已得其半,耕者得其半。”到了明清时期,多实行定额地租,佃农所交地租,多的占到收获物的百分之八十。

材料三:上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。”

——淸 陶煦《租核 推原》

请回答:

(1)材料—反映了怎样的土地制度?结合所学知识,分析劳动者“卖田宅鬻子孙”的原因。

(2)概括材料二反映的土地经营方式。结合所学知识,分析明淸时期这种经营方式大规模发展的主要原因。

(3)结合所学知识,指出材料三中现象出现的政策原因,并分析这种现象对明淸经济发展的危害。

四、综合题

23.法律既属于政治的范畴,又具有很强思想文化意义。请阅读下列材料并回答问题。

材料一:“三尺(法)安在哉 前主所是著为律,后主所是疏为令。”

——《汉书杜周传》

材料二:夏朝已经制定出了我国最早的适合农业生产所需要的历法《夏小正》。商代不仅制 定了阴阳历,并设专官掌管历法。秦时第一次颁行了全国统一的历法《颛顼历》。汉以后一直到明清,历朝都制定了历法,历代法典都特设专条对破坏或私习天文历法的行为,给予极其严厉的惩罚。这在世界法律史上是很少见的。

材料三:从西汉武帝开始,儒家思想成为近两千年封建法律的理论基础。西汉董仲舒以阴阳四时的自然现象来论证大德小刑。此后,儒家倡导的“德主刑辅”、“明刑弼教”成为指导立法司法的既定政策。

材料四:礼之所去,刑之所取(离开礼的言行,正可以纳入刑的范畴),去礼之人,刑以加之(如 果一个人的行为一旦超出了礼的规范他就要落入到刑罚的制裁范围之中),故曰取也。失礼则 入刑,相为表里者也。——《通典》第一百七十卷

材料五:“《春秋》之听狱也,必本其事而原其志。” 《春秋繁露·精华》.“吕步舒持节使决淮南狱,于诸侯擅专断不报,以《春秋》之义正之,天子皆以为是。”

——《史记·儒林 列传》

廷尉张汤“以古法义决疑狱。”

——《汉书·儿宽传》

帝时廷尉于定国“学《春秋》,身执经,……其决疑平法,务在哀鳏寡,罪疑从轻”

——《汉书·于定国传》

和帝时廷尉、尚书陈宠“数议疑狱,常亲自为奏。每附经典,务以宽恕,帝辄从之。”

——《后汉书·陈宠传》

请回答:

(1)材料一表明了中国古代法制模式具有怎样的特点

(2)材料二中历法的发达和法律对它的确认与保护表明我国古代法律体系具有怎样的特 点 元朝我国哪位天文学家编订了集前代各家历法优点之大成的什么历法 为了编 制精确的历法,他研制了以哪一仪器为代表的一批天文观测仪器

(3)材料三表明我国古代法律体系具有怎样的特征 从汉武帝开始,西汉王朝形 成了怎样的治国方略 此后,历朝封建法律总体上的指导思想是什么

(4)材料四说明了我国古代法律体系具有怎样的特点 战国时期哪一思想家提出 礼法并用、强调礼的制裁功能 具体地讲,材料中礼与刑是怎样“相为表里”的

(5)材料五中董仲舒提出了怎样的观点 根据材料五并结合所学知识,说说这一观点对儒学的发展、汉朝的司法、儒法关系以及儒学的历史地位分别产生了怎样的历史影响

五、论述题

24.阅读材料,完成下列要求。

材料:唐代文明是否兼收并蓄,有如下评价:

“唐代的社会和文化吸收此前数百年间的历史遗产,能够兼容并包地摄取外来的各种文化营养。”

——(《The Perspectives On the Tang》 A.Wright D.Twichetted 1973 YA Le)

“尽管在宗教、艺术、器物等方面,通过西域传来的印度、中亚、西亚等文明,对于唐代的习俗、生活发生着深刻的影响,但是唐代的官职、兵制、刑法、赋役等主要制度都渊源于先前的王朝,并没有因外来文化的影响而发生重大的改变。”

—张广达《唐代的中外文化汇聚与晚清的中外文化交流》

“当时的兼收并蓄,是为了追求大一统的极致,是要在差异中求一统,而非真正鼓励多元化的发展……开放趋势与保守倾向并存。”

——邓小南《中国古代政治与文化》

结合材料与所学中国唐代史知识,围绕“开放”与“保守”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 A

2.【答案】 D

3.【答案】 C

4.【答案】 C

5.【答案】 B

6.【答案】 B

7.【答案】 D

8.【答案】 B

9.【答案】 C

10.【答案】 B

11.【答案】 B

12.【答案】 B

13.【答案】 B

14.【答案】 D

15.【答案】 C

16.【答案】 B

17.【答案】 A

18.【答案】 A

19.【答案】 B

20.【答案】 C

二、问答题

21.【答案】 不同:单一化、政治化;多元化、人性化。 原因:纠正“左”倾错误;实行改革开放;恢复“双百”方针。

三、材料分析题

22.【答案】 (1)土地制度:自耕农土地私有制。原因:天灾、苛政、高利贷盘剥。

(2)方式:租佃经营。原因:土地兼并严重;商品经济发展。

(3)原因:“重农抑商”政策的推行。危害:使手工业生产缺乏国内市场和资金;阻碍了商品经济的发展和新经济因素的成长(阻碍了资本主义萌芽的发展)。

四、综合题

23.【答案】 (1)皇权至上。或答皇帝发布的诏令是法律的基本渊源,具有最高的法律效力。

(2)农本主义。郭守敬。《授时历》。简仪。

(3)中国古代法律体系深受儒家思想的影响,儒家思想成为近两千年封建法律的理论基础。儒表法里或外儒内法。三纲。

(4)引礼入法,法与道德相互支撑。荀子。礼是积极的教化,刑是消极的制 裁;礼的贯彻要靠刑强制力作保证,刑的具体运用又得靠礼的精神原则作指导。

(5)把儒家经典作为审判的直接依据。或“以春秋决狱”有利于儒家经义的开发。对汉代政治法律活动产生了巨大的影响,使以儒家经义裁决疑难案件的做法蔚为风气。一改先秦儒法两家对立的局面,使两者自然地融合起来。“春秋决狱”的审判方法实际上宣布,儒家经义具有等同于甚至高于现行法律的价值,有利于确立并巩固儒学的正统地位。

五、论述题

24.【答案】 示例一:

论题:唐文化兼收并蓄,开放多元

阐述:唐朝国家统一,社会稳定,经济繁荣;

(思想)唐朝风气开放,儒学较多地吸取了佛教和道教的思想;

(习俗、生活、宗教、器物)中外交流频繁,吸收了印度、中亚、西亚的宗教、艺术,如敦煌壁画中的飞天形象,多元文化因素的混合物,歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素,丰富了人民的生活.

综上所述,唐文化体现出较强的包容性和开放性。

示例二:

论题:唐朝文化是保守的

阐述:唐代的官职(科举制)、兵制、刑法(《唐律》)、土地和赋役(均田制、租庸调制)等主要制度都渊源于先前的王朝,并没有因外来文化的影响而发生重大的改变,政治制度、伦理文化都没有发生改变。

当时的兼收并蓄,是为了追求大一统的极致,在差异中求一统,而非真正鼓励多元化的发展。(服务于专制主义中央集权,巩固统治)

综上所述,唐文化体现出较强的封闭性和保守性。

示例三:唐朝文化开放趋势与保守倾向并存(略)

历史试卷

一、单选题

1.鸦片战争前夕,林则徐奏称:“沿海文武员弁(低级文武官员),不谙夷情,震英吉利之名,而实不知其来历。”由此推知,林则徐( )

A. 主张主动了解外国情况 B. 重视改造陈腐的民众思想

C. 彻底反思天朝上国观念 D. 全面分析中国落后的根源

2.如图形象地反映了( )

A. 传统科技的兴衰 B. 君主专制的演化 C. 商品经济的发展 D. 儒家思想的发展

3.万历《大明会典》将内阁的职权,都详细地分别附载在翰林院的条目之下,直至崇祯,也无改变。这本质上说明了( )

A. 说明出现宦官专权 B. 内阁地位不独立

C. 君主专制发展到新高度 D. 内阁始终不是法定的中枢机构

4.战国时期,孟子认为通过教化“人皆可以为尧舜”。而同为儒家一派的荀子却提出人性天生为恶,“生而有好利”,但他认为这种恶性通过“化性”是可以改变的,从而在理论上论证了“圣人之治”和“德治”的可行性。这可以用来说明( )

A. 儒家不同学派间彼此攻讦 B. 孔子之道在战国已被摒弃

C. 荀孟思想具有内在一致性 D. 荀子学说成为时代的主流

5.明朝万历三十二年(公元1604年),东林党人顾宪成在无锡重修东林书院,撰写楹联“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”,并在此聚众讲学,倡导“读书、讲学、爱国”的精神,引起全国学者普遍响应,一时声名大著,有“天下言书院者,首东林”之赞誉。这种现象表明当时( )

A. 封建经济进一步发展的结果 B. 反对空谈提倡经世致用影响广泛

C. 王阳明心学空谈玄说进一步传播 D. 政府重视文化和教育事业的发展

6.《苏州碑刻》中记载“商贾捐资建设会馆,所以便往还而通贸易。或存货于斯,或客栖于斯,诚为集商经营交易时不可缺之所。”文中所述与下列哪一历史现象直接相关( )

A. 四川民间出现纸币交子 B. 徽商、晋商等商帮的形成

C. 政府实行盐铁官营政策 D. 海禁、闭关锁国政策实行

7.1912—1919年,中国民族资本主义进一步发展;1915年,新文化运动兴起;1919年,巴黎和会上中国代表拒绝在和约上签字。这些说明( )

A. 民族危机不断加深 B. 北洋军阀统治的腐朽 C. 民主革命逐步转型 D. 民国时期社会的进步

8.公元964年春,宋太祖赵匡胤为宰相赵普置副,以枢密直学士、兵部侍郎薛居正、吕余庆兼任参知政事,不宣布诏令、百官朝会不领班、不掌印、不升政事堂。这表明宋初参知政事的设置( )

A. 改变了宰相位高权重的地位 B. 有利于中枢机构日常政务的处理

C. 形成“二府三司”行政体制 D. 使宰相数量不断增多分散了相权

9.伯利克里执政时期,富人失去了运用财富和地位等方面影响选举的可能,为普通公民提供了在古代条件下最广泛也最平等的参政机会。这表明当时( )

A. 富人社会地位下降 B. 贫富均等保障了民权 C. 民主政治得以完善 D. 轮番而治得到了实现

10.战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非子认为“义者,君臣上下之事”。他们所说“义”的实质是( )

A. 中央集权政治的准则 B. 维护等级秩序的工具

C. 统治阶层的行为规范 D. 衡量道德修养的标准

11.国学大师王国维在《宋元戏剧史·序》中说:“一代有一代之文学,楚之骚,汉之赋唐之诗,宋之词,元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。”此语意在强调古代文学( )

A. 成果的代表性 B. 鲜明的时代性 C. 内容的丰富性 D. 思想的开放性

12.新文化运动前期,各种西方思潮纷至沓来,相互角逐,马克思主义被淹没在其中。在五四运动之后,马克思主义从众多学说中脱颖而出,独树一帜。这一变化( )

A.结束了资产阶级民主革命

B.推动了救亡图存路径的改变

C.扩大了民主与科学的影响

D.促使民众民族意识开始觉醒

13.元代的中书省只是国家最重要的执行机关和政令上传下达最高一级的行政机构。并不是中原王朝传统宰相机构的自然发展,而是大蒙古国时期大断事官机构的延续,元代官员都以君主家臣和奴婢身份出现。这说明中书省的本质( )

A. 是全国最高行政机构 B. 只是君主威权的延伸

C. 有力制约君主的权限 D. 保留大量蒙古制残余

14.电视的普及使人们能够足不出户了解各种资讯,同时又使一些人“宅”在家中,沉涌于电视剧,回避现实社会。这反映电视产生的主要影响是( )

A. 丰富精神生活 B. 扩大人们视野 C. 提高艺术修养 D. 改变生活习惯

15.中国70周年的国庆阅兵举世瞩目,在这次庆典中向世人展示了新中国所取得的巨大成就,其中就有被国人戏称“东风快递”的导弹方阵等国之重器。下列关于建国以来科技成就的说法正确的是( )

A. 中国发展两弹一星是为了和西方大国进行核竞赛

B. 1964年中国自行研制的氢弹爆炸成功

C. 20世纪90年代中国政府作出实施载人航天工程的战略决策

D. 中国自20世纪80年代开始加入“载人航天俱乐部”

16.《皇朝掌故汇编》记载:“雍正元年,世宗御乾清宫西暖阁,召总理事务王大臣、满汉文武大臣九卿入,面谕:建储,亲书名,密封藏于匣内,置乾清宫世祖御书正大光明匾额之后。”这一现象说明了( )

A. 乾清宫是紫禁城政治活动的中心 B. 君主专制的空前强化

C. 乾清宫是雍正帝处理政务的地方 D. 中央集权的不断加强

17.黄宗羲认为:“然则其(封建国家)所谓法者,一家之法,而非天下之法也。……即论者谓有治人无治法,吾以谓有治法而后有治人。”黄宗羲思想的核心是( )

A. 反对君主专制,主张实行法治 B. 法律是由人来决定的 C. 建立一家之法 D. 建立君主立宪制

18.“在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有苏格拉底,中国有孔子。他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。而且更重要的是,它们在轴心时代的文化却有许多相通的地方。”这里“许多相通的地方”应包括( )

A. 重视道德和教育的作用 B. 宣扬理性主义 C. 代表新兴工商业者利益 D. 强调个人自由

19.有学者认为:“近代的法国人民深受启蒙思想家的影响,他们曾先后信仰过伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭等人的学说,并为此流血战斗,建立政权制度,正是多元化的思想带来多元化的政治设计,引导着法国人民一直高举着革命的旗帜。”该学者旨在( )

A. 说明启蒙运动对法国大革命的重要性 B. 揭示近代法国政体频繁更替的原因

C. 肯定法国大革命后建立的共和制 D. 说明大革命加剧了法国的社会动荡

20.20世纪初期,马克思主义作为一股新思想在中国传播,灾难深重的中国人民在长期的革命斗争中,经过反复的比较鉴别,终于选择了马克思主义作为自己的思想武器。下列项中,关于“马克思主义在中国传播”表述符合史实的有( )

①新文化运动中马克思主义作为一种新思潮开始在中国传播

②十月革命后马克思主义开始在中国广泛传播

③李大钊宣传马克思主义突出其战斗色彩

④马克思主义广泛传播为中国革命提供了新的理论指南

A. ①③④ B. ②③④

C. ①②④ D. ①②③

二、问答题

21.社会意识与时代变迁息息相关。阅读材料,回答问题。

材料 “文革”时期是全民政治化癫狂的时代。这个时期的女英雄们在影视剧中冲锋陷阵、振臂高呼各种革命口号,用自己的身体语言为阶级斗争意识、革命专政意识和民族解放意识这些“文革”时期的主流话语代言。

文革结束后,文艺创作上开始更加尊重个体尊严,更加强调人文关怀。主旋律电视剧中的英雄人物开始走向多元化的局面,比如《亮剑》中率真粗鲁的李云龙,《党员二愣妈》中一心为群众谋福利却好心办坏事的二愣妈等。

材料反映了两个时期英雄人物形象的特点有何不同?结合所学知识指出人物形象发生变化的原因。

三、材料分析题

22.阅读下列材料,冋答问题。

材料一:春耕夏耘,秋获冬藏……勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。当具有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅鬻子孙以偿债者矣。

——摘自(西汉)晁错《论贵粟疏》

材料二:北宋苏洵说:“耕者之田资于富民……而田之所入,已得其半,耕者得其半。”到了明清时期,多实行定额地租,佃农所交地租,多的占到收获物的百分之八十。

材料三:上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。”

——淸 陶煦《租核 推原》

请回答:

(1)材料—反映了怎样的土地制度?结合所学知识,分析劳动者“卖田宅鬻子孙”的原因。

(2)概括材料二反映的土地经营方式。结合所学知识,分析明淸时期这种经营方式大规模发展的主要原因。

(3)结合所学知识,指出材料三中现象出现的政策原因,并分析这种现象对明淸经济发展的危害。

四、综合题

23.法律既属于政治的范畴,又具有很强思想文化意义。请阅读下列材料并回答问题。

材料一:“三尺(法)安在哉 前主所是著为律,后主所是疏为令。”

——《汉书杜周传》

材料二:夏朝已经制定出了我国最早的适合农业生产所需要的历法《夏小正》。商代不仅制 定了阴阳历,并设专官掌管历法。秦时第一次颁行了全国统一的历法《颛顼历》。汉以后一直到明清,历朝都制定了历法,历代法典都特设专条对破坏或私习天文历法的行为,给予极其严厉的惩罚。这在世界法律史上是很少见的。

材料三:从西汉武帝开始,儒家思想成为近两千年封建法律的理论基础。西汉董仲舒以阴阳四时的自然现象来论证大德小刑。此后,儒家倡导的“德主刑辅”、“明刑弼教”成为指导立法司法的既定政策。

材料四:礼之所去,刑之所取(离开礼的言行,正可以纳入刑的范畴),去礼之人,刑以加之(如 果一个人的行为一旦超出了礼的规范他就要落入到刑罚的制裁范围之中),故曰取也。失礼则 入刑,相为表里者也。——《通典》第一百七十卷

材料五:“《春秋》之听狱也,必本其事而原其志。” 《春秋繁露·精华》.“吕步舒持节使决淮南狱,于诸侯擅专断不报,以《春秋》之义正之,天子皆以为是。”

——《史记·儒林 列传》

廷尉张汤“以古法义决疑狱。”

——《汉书·儿宽传》

帝时廷尉于定国“学《春秋》,身执经,……其决疑平法,务在哀鳏寡,罪疑从轻”

——《汉书·于定国传》

和帝时廷尉、尚书陈宠“数议疑狱,常亲自为奏。每附经典,务以宽恕,帝辄从之。”

——《后汉书·陈宠传》

请回答:

(1)材料一表明了中国古代法制模式具有怎样的特点

(2)材料二中历法的发达和法律对它的确认与保护表明我国古代法律体系具有怎样的特 点 元朝我国哪位天文学家编订了集前代各家历法优点之大成的什么历法 为了编 制精确的历法,他研制了以哪一仪器为代表的一批天文观测仪器

(3)材料三表明我国古代法律体系具有怎样的特征 从汉武帝开始,西汉王朝形 成了怎样的治国方略 此后,历朝封建法律总体上的指导思想是什么

(4)材料四说明了我国古代法律体系具有怎样的特点 战国时期哪一思想家提出 礼法并用、强调礼的制裁功能 具体地讲,材料中礼与刑是怎样“相为表里”的

(5)材料五中董仲舒提出了怎样的观点 根据材料五并结合所学知识,说说这一观点对儒学的发展、汉朝的司法、儒法关系以及儒学的历史地位分别产生了怎样的历史影响

五、论述题

24.阅读材料,完成下列要求。

材料:唐代文明是否兼收并蓄,有如下评价:

“唐代的社会和文化吸收此前数百年间的历史遗产,能够兼容并包地摄取外来的各种文化营养。”

——(《The Perspectives On the Tang》 A.Wright D.Twichetted 1973 YA Le)

“尽管在宗教、艺术、器物等方面,通过西域传来的印度、中亚、西亚等文明,对于唐代的习俗、生活发生着深刻的影响,但是唐代的官职、兵制、刑法、赋役等主要制度都渊源于先前的王朝,并没有因外来文化的影响而发生重大的改变。”

—张广达《唐代的中外文化汇聚与晚清的中外文化交流》

“当时的兼收并蓄,是为了追求大一统的极致,是要在差异中求一统,而非真正鼓励多元化的发展……开放趋势与保守倾向并存。”

——邓小南《中国古代政治与文化》

结合材料与所学中国唐代史知识,围绕“开放”与“保守”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 A

2.【答案】 D

3.【答案】 C

4.【答案】 C

5.【答案】 B

6.【答案】 B

7.【答案】 D

8.【答案】 B

9.【答案】 C

10.【答案】 B

11.【答案】 B

12.【答案】 B

13.【答案】 B

14.【答案】 D

15.【答案】 C

16.【答案】 B

17.【答案】 A

18.【答案】 A

19.【答案】 B

20.【答案】 C

二、问答题

21.【答案】 不同:单一化、政治化;多元化、人性化。 原因:纠正“左”倾错误;实行改革开放;恢复“双百”方针。

三、材料分析题

22.【答案】 (1)土地制度:自耕农土地私有制。原因:天灾、苛政、高利贷盘剥。

(2)方式:租佃经营。原因:土地兼并严重;商品经济发展。

(3)原因:“重农抑商”政策的推行。危害:使手工业生产缺乏国内市场和资金;阻碍了商品经济的发展和新经济因素的成长(阻碍了资本主义萌芽的发展)。

四、综合题

23.【答案】 (1)皇权至上。或答皇帝发布的诏令是法律的基本渊源,具有最高的法律效力。

(2)农本主义。郭守敬。《授时历》。简仪。

(3)中国古代法律体系深受儒家思想的影响,儒家思想成为近两千年封建法律的理论基础。儒表法里或外儒内法。三纲。

(4)引礼入法,法与道德相互支撑。荀子。礼是积极的教化,刑是消极的制 裁;礼的贯彻要靠刑强制力作保证,刑的具体运用又得靠礼的精神原则作指导。

(5)把儒家经典作为审判的直接依据。或“以春秋决狱”有利于儒家经义的开发。对汉代政治法律活动产生了巨大的影响,使以儒家经义裁决疑难案件的做法蔚为风气。一改先秦儒法两家对立的局面,使两者自然地融合起来。“春秋决狱”的审判方法实际上宣布,儒家经义具有等同于甚至高于现行法律的价值,有利于确立并巩固儒学的正统地位。

五、论述题

24.【答案】 示例一:

论题:唐文化兼收并蓄,开放多元

阐述:唐朝国家统一,社会稳定,经济繁荣;

(思想)唐朝风气开放,儒学较多地吸取了佛教和道教的思想;

(习俗、生活、宗教、器物)中外交流频繁,吸收了印度、中亚、西亚的宗教、艺术,如敦煌壁画中的飞天形象,多元文化因素的混合物,歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素,丰富了人民的生活.

综上所述,唐文化体现出较强的包容性和开放性。

示例二:

论题:唐朝文化是保守的

阐述:唐代的官职(科举制)、兵制、刑法(《唐律》)、土地和赋役(均田制、租庸调制)等主要制度都渊源于先前的王朝,并没有因外来文化的影响而发生重大的改变,政治制度、伦理文化都没有发生改变。

当时的兼收并蓄,是为了追求大一统的极致,在差异中求一统,而非真正鼓励多元化的发展。(服务于专制主义中央集权,巩固统治)

综上所述,唐文化体现出较强的封闭性和保守性。

示例三:唐朝文化开放趋势与保守倾向并存(略)

同课章节目录