第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(39张ppt)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(39张ppt)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-06 15:22:06 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元

从中华文明起源到秦汉大一统国家的建立与巩固

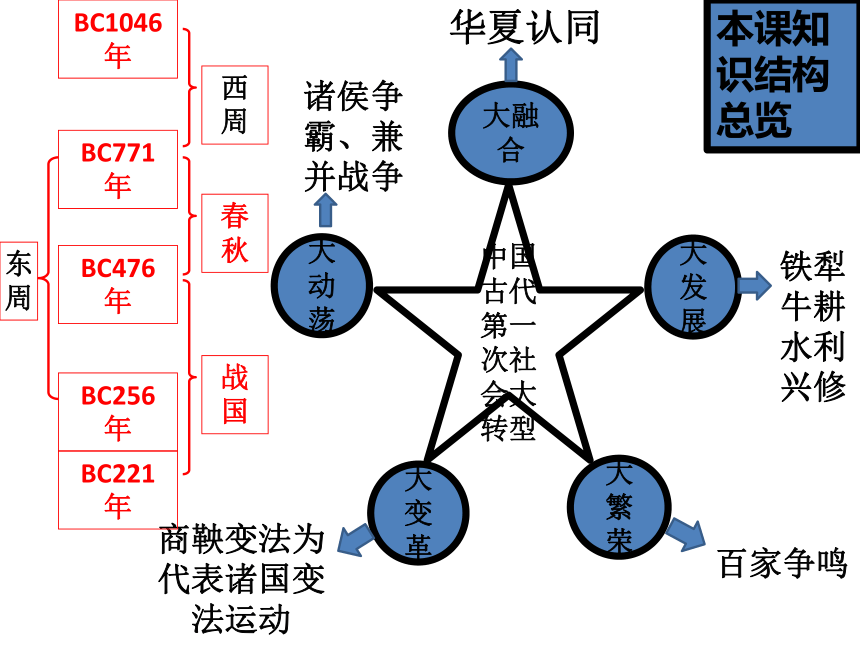

中国古代第一次社会大转型

大动荡

大融合

大发展

大变革

大繁荣

诸侯争霸、兼并战争

华夏认同

铁犁牛耕水利兴修

百家争鸣

商鞅变法为代表诸国变法运动

BC1046年

BC771年

BC476年

BC256年

BC221年

西周

春秋

战国

东

周

本课知识结构总览

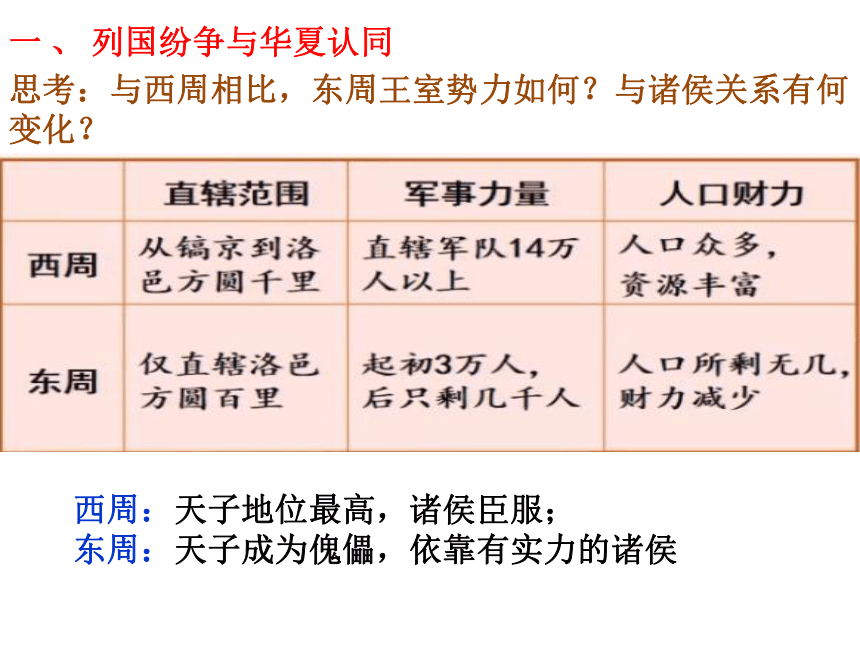

一 、 列国纷争与华夏认同

思考:与西周相比,东周王室势力如何?与诸侯关系有何变化?

西周:天子地位最高,诸侯臣服;

东周:天子成为傀儡,依靠有实力的诸侯

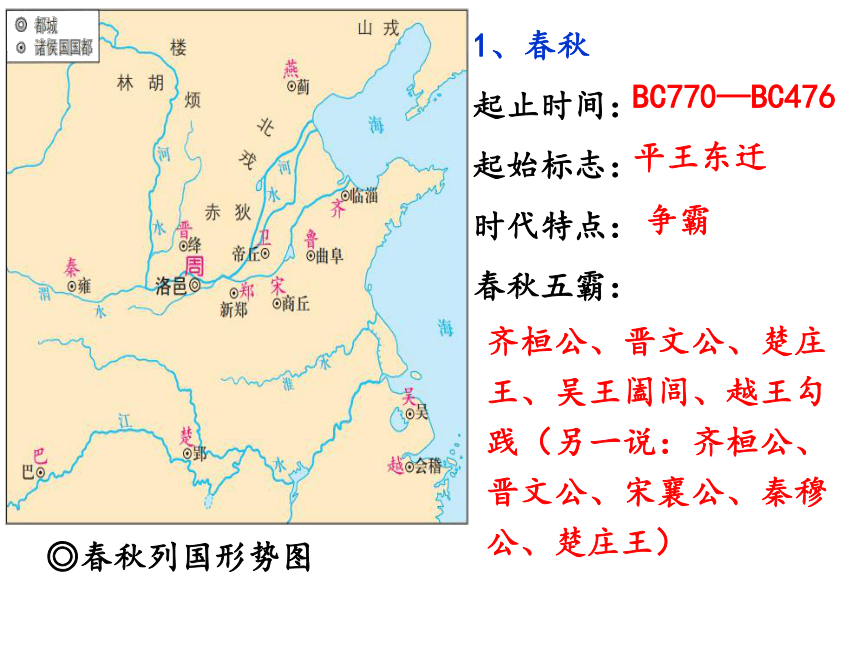

◎春秋列国形势图

1、春秋

起止时间:

起始标志:

时代特点:

春秋五霸:

BC770—BC476

平王东迁

争霸

齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践(另一说:齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王)

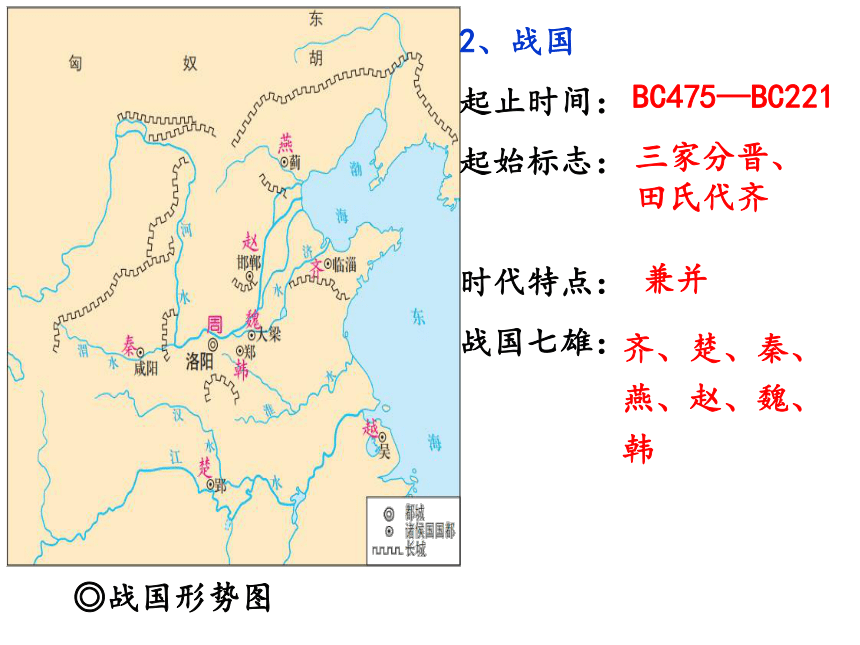

◎战国形势图

2、战国

起止时间:

起始标志:

时代特点:

战国七雄:

BC475—BC221

三家分晋、

田氏代齐

兼并

齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

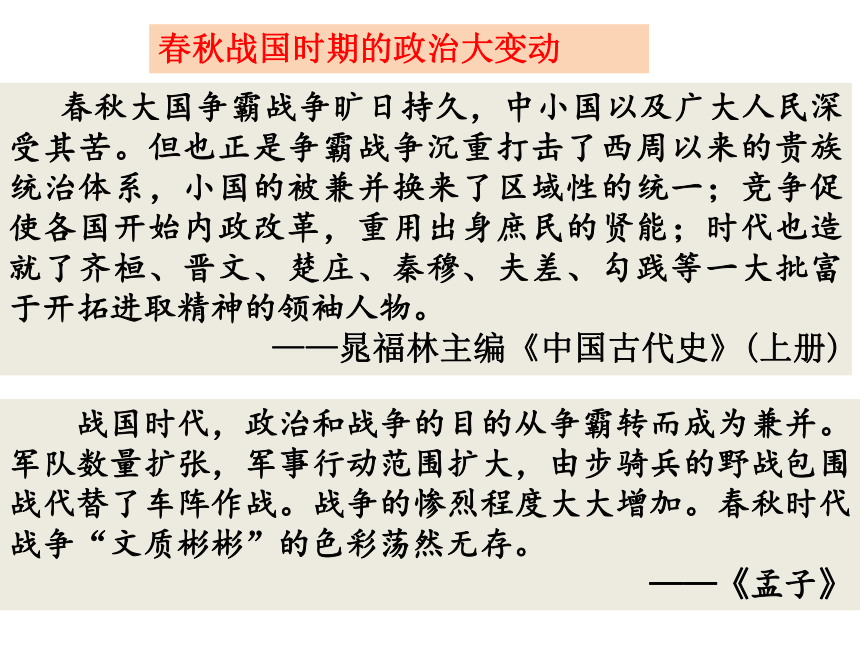

春秋大国争霸战争旷日持久,中小国以及广大人民深受其苦。但也正是争霸战争沉重打击了西周以来的贵族统治体系,小国的被兼并换来了区域性的统一;竞争促使各国开始内政改革,重用出身庶民的贤能;时代也造就了齐桓、晋文、楚庄、秦穆、夫差、勾践等一大批富于开拓进取精神的领袖人物。

——晁福林主编《中国古代史》(上册)

战国时代,政治和战争的目的从争霸转而成为兼并。军队数量扩张,军事行动范围扩大,由步骑兵的野战包围战代替了车阵作战。战争的惨烈程度大大增加。春秋时代战争“文质彬彬”的色彩荡然无存。

——《孟子》

春秋战国时期的政治大变动

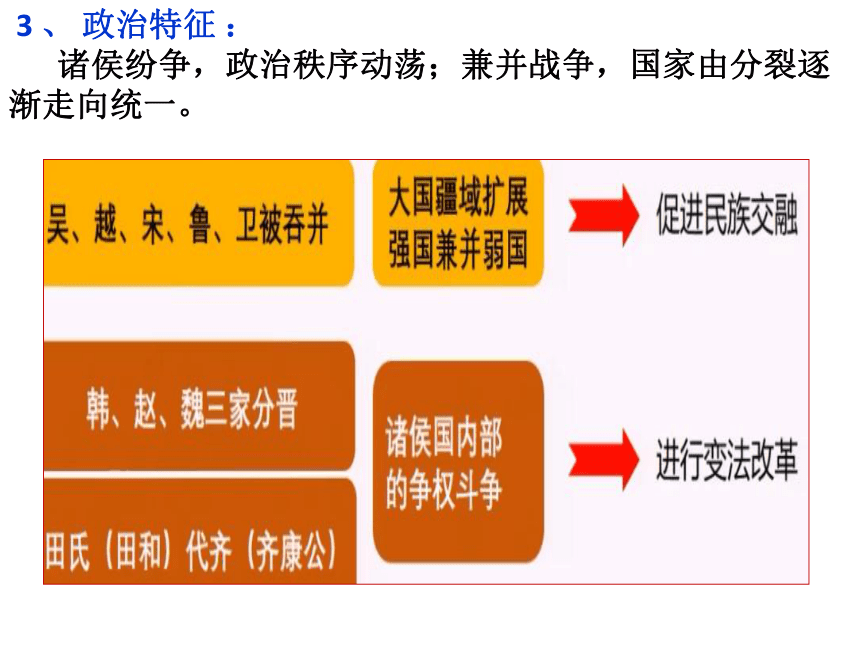

3 、 政治特征 :

诸侯纷争,政治秩序动荡;兼并战争,国家由分裂逐渐走向统一。

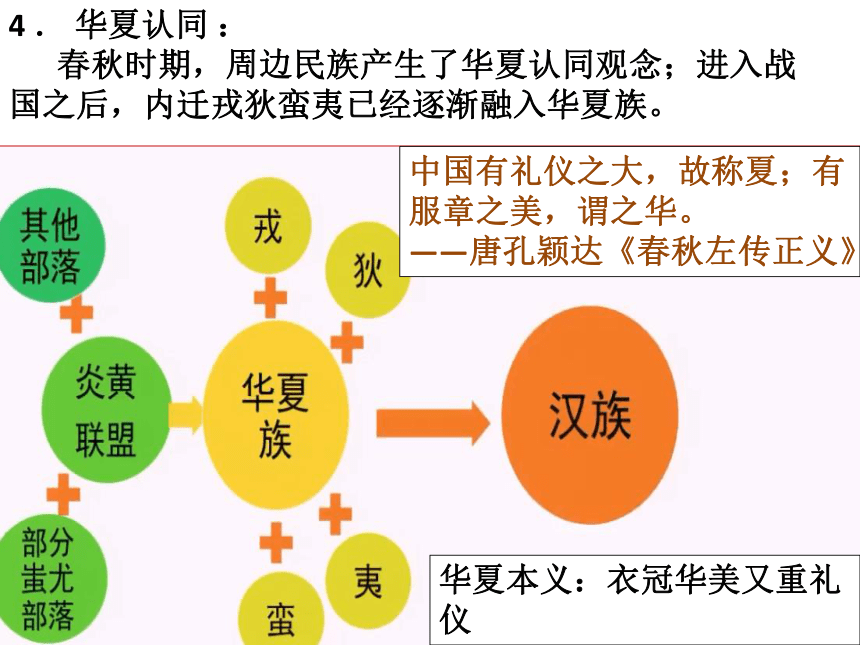

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——唐孔颖达《春秋左传正义》

华夏本义:衣冠华美又重礼仪

4 . 华夏认同 :

春秋时期,周边民族产生了华夏认同观念;进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族。

二 、 经济发展与变法运动

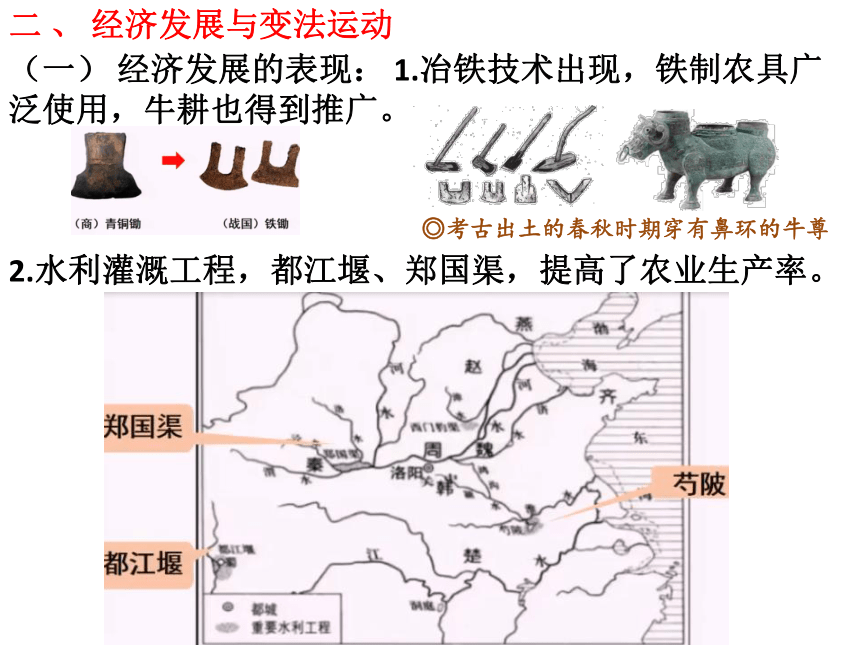

(一) 经济发展的表现: 1.冶铁技术出现,铁制农具广泛使用,牛耕也得到推广。

2.水利灌溉工程,都江堰、郑国渠,提高了农业生产率。

◎考古出土的春秋时期穿有鼻环的牛尊

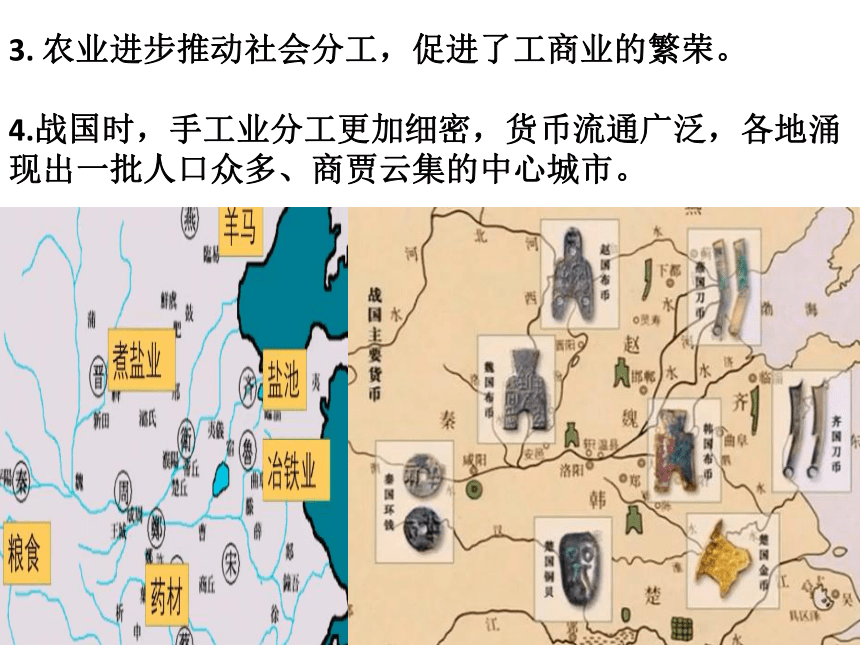

3. 农业进步推动社会分工,促进了工商业的繁荣。

4.战国时,手工业分工更加细密,货币流通广泛,各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市。

(二) 变法运动 :

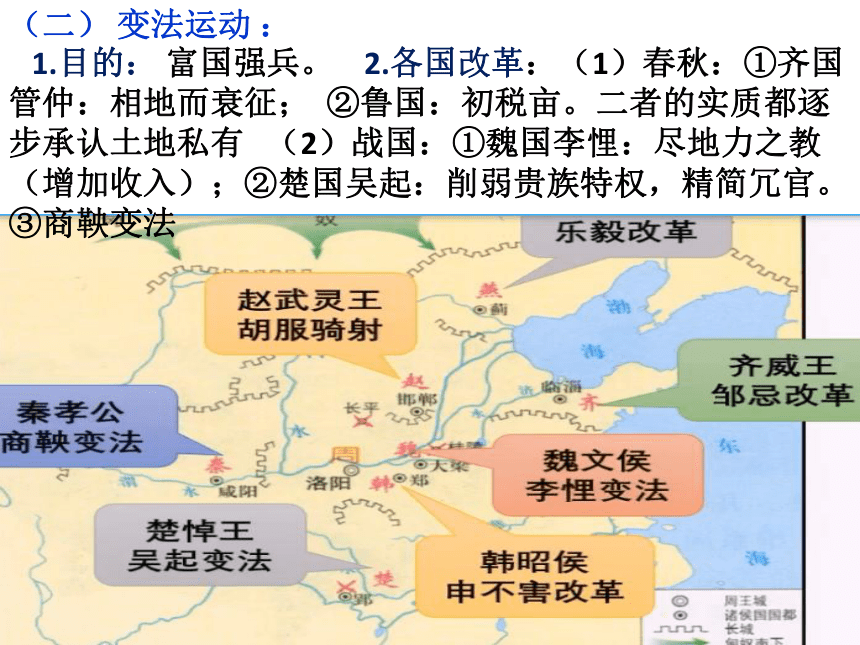

1.目的: 富国强兵。 2.各国改革:(1)春秋:①齐国管仲:相地而衰征; ②鲁国:初税亩。二者的实质都逐步承认土地私有 (2)战国:①魏国李悝:尽地力之教(增加收入);②楚国吴起:削弱贵族特权,精简冗官。③商鞅变法

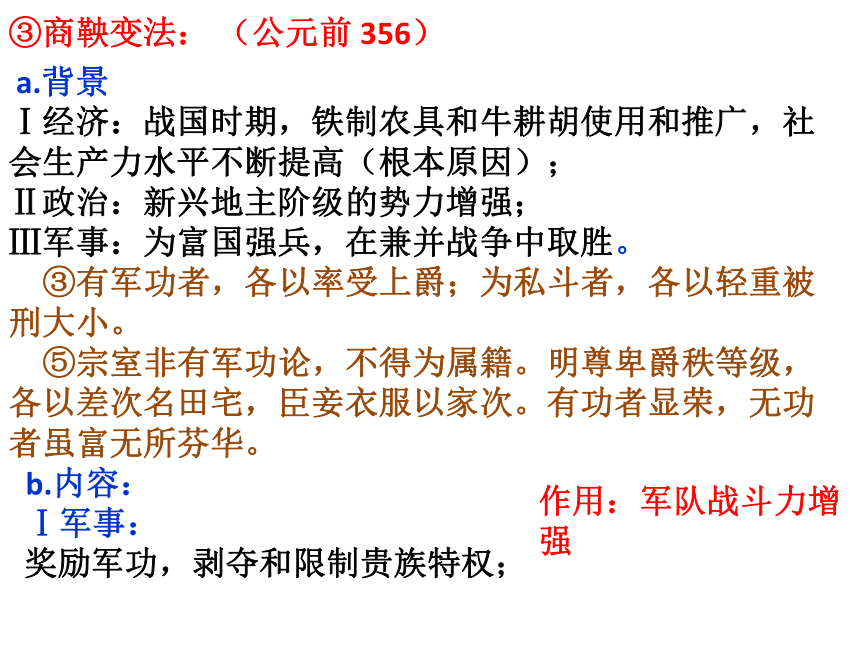

③商鞅变法: (公元前 356)

a.背景

Ⅰ经济:战国时期,铁制农具和牛耕胡使用和推广,社会生产力水平不断提高(根本原因);

Ⅱ政治:新兴地主阶级的势力增强;

Ⅲ军事:为富国强兵,在兼并战争中取胜。

③有军功者,各以率受上爵;为私斗者,各以轻重被刑大小。

⑤宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

b.内容:

Ⅰ军事:

奖励军功,剥夺和限制贵族特权;

作用:军队战斗力增强

④僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。

⑧为田开阡陌封疆,而赋税平。

⑨平斗桶权衡丈尺。

②民有二男以上不分异者,倍其赋。

⑥而令民父子兄弟同室内息者为禁。

Ⅱ经济:

重农抑商,奖励耕织;

“废井田,开阡陌” ,授田于百姓;

统一度量衡 ;

大家庭拆为个体小家庭;

作用:农业发展,国力增强

⑦而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

①令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。

Ⅲ政治:

实行什伍连坐,互相纠察告发;

推行县制,县的主要官员由君主任免。

Ⅳ思想文化:燔诗书而明法令(思想文化专制)

c.影响:商鞅变法是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

作用:政权巩固;效率提高

小结:

公元前600至前300年间,是人类文明的轴心时代。……在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有

苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,以色列有犹太教的先知们,古印度有释迦牟尼,中国有孔子、老子……他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。

——(德)雅斯贝尔斯《历史的起源与目标》

三、社会变革与百家争鸣

1、百家争鸣的背景

(1)经济上:井田制崩溃,土地私有制兴起(根本原因);

(2)阶级上:奴隶主阶级衰落,地主阶级兴起;

(3)政治上:宗法制、分封制崩溃,中央集权制兴起;

(4)思想上:礼乐制度崩溃,私学兴起;

(5)形势上:争霸兼并不断,各国需要招揽人才。

孔子曰:“仁者,爱人” “为政以德,譬

如北辰,居其所而众星拱之” “克己复礼

为仁” “有教无类” (积极意义:有利

于保障人民利益,维护社会道德秩序。

局限性:主张复古,不符合历史发展潮流。)

2、代表人物及思想

(1)春秋战国时期儒家代表人物及主张

孟子曰:“王如施仁政于民,省刑罚,

薄税敛……” “人性之善,犹水之就下

也。人无有不善,水无有不下”

“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之,仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。” “民为贵,社稷次之,君为轻。”

荀子曰:“隆礼尊贤而王,重法爱民而霸。”

“人之性恶,其善者伪也。” “君者,舟也;

庶人者,水也。水可载舟,亦可覆舟。”

(1)春秋战国时期儒家代表人物及主张

(2)道家老子及其思想

世界观:“道”是万物的本原,要顺应自然;

人生观:提倡清静无为、知足寡欲;

政治观:顺应自然,无为而治,主张回到小国寡民的理想社会;

哲学观:朴素的辩证法思想:万物和社会都在运动,有无、贵贱、祸福不断转换。

“道”是老子哲学的中心观念,他的整个哲学系统都是由他所预设的“道”而开展的。老子书上所有的“道”字,符号形式虽然是同一的,但在不同章句的文字脉络中,却具有不同的意涵。有些地方,“道”是指形而上的实存者;有些地方,“道”是指一种规律;有些地方,“道”是指人生的一种准则、指标或典范。因而,同是谈“道”,而意涵却不尽同。意涵虽不同,却又可以贯通起来。

——陈鼓应《老子注译及评介》

(3)法家集大成者韩非子:

今修文学、习言谈,则无耕之劳、而有富之实,无战之危、而有责之尊,则人孰不为也?是以百人事智而一人用力,事智者众,则法败;用力者寡,则国贫,此世之所以乱也。

故明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师,无私剑之捍,以斩首为勇。

——《韩非子 五蠹》

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

——《韩非子·物权》

法:以法治国(法治思想)

术:君主以权术驾驭大臣(君主专制)

势:君主以绝对权威震慑臣民(中央集权)

主张社会变革(“不期修古,不法常可”;“事异则备变”。)

(4)战国时期主要学派的思想

人生关系

国家治理

战乱纷争

齐物论

(4)春秋战国思想文化的特征

内容上:学派众多;关系上:各种思想之间有关联;多元到统一趋势。

3、百家争鸣的影响

百家争鸣是中国历史上第一次大思想解放运动。

它不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水。

思考:战国时期哪家思想受到重用?

小结:春秋战国时期的社会变革

单元小结:

C

C

2.

课堂练习

3、顾炎武说: “ 秦用商君之法,富民有子则分居,贫民有子则出赘,由是其流及上,虽王公大人亦莫知敬宗之道。 ” 与此对应的变法措施是( )

A .废除井田制度,允许土地自由买卖

B .建立县制,由国君直接派官吏治理

C .实行强制分户,改变旧有社会习俗

D.改革户籍,加强对乡里人口的管理

C

4、《战国策.秦策》中:“公元前338年孝公死,惠王代后……人说惠王曰:‘大臣太重者国危,左右太亲者身危。今秦妇人婴儿皆言商君之法,莫言大王之法,是商君反为主,大王更为臣也’”文中的“人”在客观上代表了当时谁的利益?( )

A.没落贵族 B.立功将士 C.新兴地主 D.富裕农民

A

5、柏杨称商鞅变法是在大黄金时代的一次惊心动魄的大魔术。这次变法使秦国( )

A .出现迁徙与择业的相对宽松环境

B.私人工商业经济得到迅速发展

C .士人阶层冲破束缚出现思想争鸣

D.创建新权力结构实现富国强兵

D

6、商鞅变法中哪些内容直接废除了奴隶主贵族的特权( )

①军功授爵制 ②重农抑商 ③废除井田制

④废分封行县制 ⑤实行连坐

A. ①③④ B.①②⑤ C.②③⑤ D.②③④⑤

A

7、西周春秋时期,讲究、学习礼仪,从事国家治理活动是贵族世袭的特权。孔子突破了 “ 礼不下庶人 ” 的限制,将周礼中用来调节统治阶级内部关系的礼延伸到老百姓,将只有统治阶级才有资格学习的礼传授给普通老百姓。这( )

A .扩大了统治的社会基础 B .维护了社会等级秩序

C .巩固了分封宗法制 D.有助于突破世卿世禄制度

D

8、孔子看到鲁国季氏用了天子的乐舞,便愤然谴责道:“是可忍,孰不可忍!”这则材料反映出孔子的思想之一是( )

A.仁者爱人 B.忠恕之道 C.克己复礼 D.中庸之道

C

9、《韩非子》一方面认为民众的本性是 “ 恶劳而好逸 ” ,要以严刑峻法来约束民众;另一方面又主张君主应当减轻人民的徭役和赋税。这反映出,《韩非子》( )

A .深受荀子人性论的影响

B .主张统治阶级实施 “ 仁政 ”

C .推动了小农经济的发展

D.意在加强和维护君主权力

10、某班同学在编写“诸子百家论治国”的历史短剧时,为扮演孟子的同学所设计的台词应是( )

A.“兼爱非攻,互助互爱”

B.“民贵君轻,社稷次之”

C.“为政以德,爱惜民力”

D.“以法治国,中央集权”

D

B

11、诸子百家的思想,奠定了中国传统文化的基础.对当时和后来社会的发展,起了巨大的推动作用。从孔子到孟子、荀子的思想,始终贯穿的一条主线是( )

A.人生来就有仁、义、礼、智等天赋道德

B.人不分贫富贵贱都有受教育的资格

C.从个人的道德修养人手建设一个礼乐文明的理想社会

D.通过实行法治,可以使小人变君子,普通人变圣人

C

12、战国时期有人提出:“明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师。”这句话反映的是( )

A.儒家的思想 B.道家的思想

C.墨家的思想 D.法家的思想

D

13、在周代分封制下,墓葬有严格的等级规定。考古显示,战国时期,秦国地区君王墓葬规模宏大,其余墓葬无明显等级差别;在经济发达的东方六国地区,君王、卿大夫、士的墓葬等级差别明显。这表明( )

A.经济发展是分封制度得以维系的关键

B.分封制中的等级规定凸显了君主集权

C.秦国率先消除分封体制走向集权统治

D.东方六国仍严格遵行西周的分封制度

C

14、现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。 1950~1951 年河南辉县发掘了 5 座大型魏墓, 1 号墓出土铁器 65 件,其中农具占 58 件,包括钁、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。材料说明战国时期( )

A.生铁铸造由魏国独断经营

B.成套铁农具有利农业精耕细作

C.铁制农具成为随葬必备品

D.铁制农具最早出现于河南辉

B

15、据青铜器铭文,西周中后期,裘卫因经营手工业获得财富和地位,一位名叫矩的贵族用13块耕地,从裘卫那里换取了在王室仪式上穿戴的盛服和玉饰。这一记载反映了( ) A.井田制度松动 B.世袭制度解体 C.抑商政策弱化 D.礼乐制度崩坏

16、战国时期,荀子游访秦国后,在《强国篇》中谈道:秦民风淳朴,官吏忠于职守,士大夫效忠公室,朝廷办事效率高,“ 故四世(自秦孝公起的四位国君)有胜,非幸也,数也”。荀子的观点可以说明( )

A.秦国的四位国君都很有作为,秦的强盛是必然的

B.秦国军事上的胜利是偶然因素所致

C.由于秦国统治政策得当,其强盛成为形势发展的必然

D.封建经济发展是秦国强盛的根本原因

A

C

17、孔子说,“君子喻于义,小人喻于利”“不义而富且贵,于我如浮云”。这表明孔子( )

A.主张严格社会等级 B.重视社会道德构建

C.认同社会贫富分化 D.反对百姓追求富裕

18、战国时期,据《史记》载:一日,魏太子下车,向一位新贵——宫廷文士田子方致意,竟未得到回礼。太子问:“究竟富贵者还是贫贱者应当骄傲?”田子方答:“贫贱者。”并解释,他随时都能在别国宫廷被派上用场。这反映了( )

A.士人为诸侯国所重用 B.士人轻视功名利禄

C.诸侯国内部等级森严 D.忠君思想已经形成

B

A

19、《尚书·酒诰》云:“人无于水监(照镜子),当于民监。”这句话体现的思想是( )

A.兼爱尚贤 B.主权在民 C.以民为本 D.道法自然

20、马克思指出:“理论在一个国家实现的程度,总是取决于理论满足这个国家的需要的程度。”在春秋战国国家走向统一的时代,讲求“耕战”,富国强兵,“满足”秦实现统一的理论是( )

A.儒家思想 B.道家思想 C.法家思想 D.墨家思想

21、战国中后期,思想领域出现融合倾向。下列选项最能反映这一倾向的是( )

A.克已复礼 B.礼法兼用 C.民贵君轻 D.选贤举能

C

C

B

22、“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力。战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸,以德行仁者王”。他的观点( )

A.与甲骨文“王”字的本义一致

B.是“无为而治”的理论依据

C.体现出儒家强调教化的政治理念

D.奠定了宗法制度的思想基础

23、先秦诸子百家既相互辩难,也相互影响。儒家与法家主张的共通之处是( )

A.重农抑商 B.强调制度与秩序

C.厚古薄今 D.重视道德与人伦

C

B

材料一 孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”。孔子企望周之复兴,“如有用我者,吾其为东周乎”。孟子提出“定于一”,尊新王。“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也”,他希望改朝易姓之后,重现孔子所说“礼乐征伐自天子出”的盛世。

——据《论语》《孟子》

材料二 “万乘之主,有能服术行法……其兼天下不难矣。”

“故治民无常,法与时转则治,治与世宜则有功。”“是故诸侯之博大,天子之害也,万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。”

——《韩非子》

(1)依据材料一,指出孔子与孟子主张的异同,并结合所学知识分析其出现异同的原因。(2)依据材料二,概括韩非子“兼天下”思想的特点

(1)实现国家统一,恢复礼乐制度。孔子主张复兴周王朝;孟子主张由推行仁政的诸侯建立新的王朝。春秋战国时期,礼崩乐坏,天下战乱,民心思定。春秋时期,周王室仍有影响力,孔子对周天子抱有期望;战国时期,诸侯纷纷称王,孟子对周王室不再抱有幻想。

(2)强调法、术、势的作用;主张以法治国、法随时变;宣扬君权至上。秦奉行法家思想,富国强兵,进行统一战争结束割据局面,建立了专制主义中央集权制度,开创了统一多民族国家;秦朝推行严刑峻法,实施暴政,迅速灭亡。

第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元

从中华文明起源到秦汉大一统国家的建立与巩固

中国古代第一次社会大转型

大动荡

大融合

大发展

大变革

大繁荣

诸侯争霸、兼并战争

华夏认同

铁犁牛耕水利兴修

百家争鸣

商鞅变法为代表诸国变法运动

BC1046年

BC771年

BC476年

BC256年

BC221年

西周

春秋

战国

东

周

本课知识结构总览

一 、 列国纷争与华夏认同

思考:与西周相比,东周王室势力如何?与诸侯关系有何变化?

西周:天子地位最高,诸侯臣服;

东周:天子成为傀儡,依靠有实力的诸侯

◎春秋列国形势图

1、春秋

起止时间:

起始标志:

时代特点:

春秋五霸:

BC770—BC476

平王东迁

争霸

齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践(另一说:齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王)

◎战国形势图

2、战国

起止时间:

起始标志:

时代特点:

战国七雄:

BC475—BC221

三家分晋、

田氏代齐

兼并

齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩

春秋大国争霸战争旷日持久,中小国以及广大人民深受其苦。但也正是争霸战争沉重打击了西周以来的贵族统治体系,小国的被兼并换来了区域性的统一;竞争促使各国开始内政改革,重用出身庶民的贤能;时代也造就了齐桓、晋文、楚庄、秦穆、夫差、勾践等一大批富于开拓进取精神的领袖人物。

——晁福林主编《中国古代史》(上册)

战国时代,政治和战争的目的从争霸转而成为兼并。军队数量扩张,军事行动范围扩大,由步骑兵的野战包围战代替了车阵作战。战争的惨烈程度大大增加。春秋时代战争“文质彬彬”的色彩荡然无存。

——《孟子》

春秋战国时期的政治大变动

3 、 政治特征 :

诸侯纷争,政治秩序动荡;兼并战争,国家由分裂逐渐走向统一。

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——唐孔颖达《春秋左传正义》

华夏本义:衣冠华美又重礼仪

4 . 华夏认同 :

春秋时期,周边民族产生了华夏认同观念;进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族。

二 、 经济发展与变法运动

(一) 经济发展的表现: 1.冶铁技术出现,铁制农具广泛使用,牛耕也得到推广。

2.水利灌溉工程,都江堰、郑国渠,提高了农业生产率。

◎考古出土的春秋时期穿有鼻环的牛尊

3. 农业进步推动社会分工,促进了工商业的繁荣。

4.战国时,手工业分工更加细密,货币流通广泛,各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市。

(二) 变法运动 :

1.目的: 富国强兵。 2.各国改革:(1)春秋:①齐国管仲:相地而衰征; ②鲁国:初税亩。二者的实质都逐步承认土地私有 (2)战国:①魏国李悝:尽地力之教(增加收入);②楚国吴起:削弱贵族特权,精简冗官。③商鞅变法

③商鞅变法: (公元前 356)

a.背景

Ⅰ经济:战国时期,铁制农具和牛耕胡使用和推广,社会生产力水平不断提高(根本原因);

Ⅱ政治:新兴地主阶级的势力增强;

Ⅲ军事:为富国强兵,在兼并战争中取胜。

③有军功者,各以率受上爵;为私斗者,各以轻重被刑大小。

⑤宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

b.内容:

Ⅰ军事:

奖励军功,剥夺和限制贵族特权;

作用:军队战斗力增强

④僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。

⑧为田开阡陌封疆,而赋税平。

⑨平斗桶权衡丈尺。

②民有二男以上不分异者,倍其赋。

⑥而令民父子兄弟同室内息者为禁。

Ⅱ经济:

重农抑商,奖励耕织;

“废井田,开阡陌” ,授田于百姓;

统一度量衡 ;

大家庭拆为个体小家庭;

作用:农业发展,国力增强

⑦而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

①令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。

Ⅲ政治:

实行什伍连坐,互相纠察告发;

推行县制,县的主要官员由君主任免。

Ⅳ思想文化:燔诗书而明法令(思想文化专制)

c.影响:商鞅变法是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

作用:政权巩固;效率提高

小结:

公元前600至前300年间,是人类文明的轴心时代。……在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有

苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,以色列有犹太教的先知们,古印度有释迦牟尼,中国有孔子、老子……他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。

——(德)雅斯贝尔斯《历史的起源与目标》

三、社会变革与百家争鸣

1、百家争鸣的背景

(1)经济上:井田制崩溃,土地私有制兴起(根本原因);

(2)阶级上:奴隶主阶级衰落,地主阶级兴起;

(3)政治上:宗法制、分封制崩溃,中央集权制兴起;

(4)思想上:礼乐制度崩溃,私学兴起;

(5)形势上:争霸兼并不断,各国需要招揽人才。

孔子曰:“仁者,爱人” “为政以德,譬

如北辰,居其所而众星拱之” “克己复礼

为仁” “有教无类” (积极意义:有利

于保障人民利益,维护社会道德秩序。

局限性:主张复古,不符合历史发展潮流。)

2、代表人物及思想

(1)春秋战国时期儒家代表人物及主张

孟子曰:“王如施仁政于民,省刑罚,

薄税敛……” “人性之善,犹水之就下

也。人无有不善,水无有不下”

“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之,仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。” “民为贵,社稷次之,君为轻。”

荀子曰:“隆礼尊贤而王,重法爱民而霸。”

“人之性恶,其善者伪也。” “君者,舟也;

庶人者,水也。水可载舟,亦可覆舟。”

(1)春秋战国时期儒家代表人物及主张

(2)道家老子及其思想

世界观:“道”是万物的本原,要顺应自然;

人生观:提倡清静无为、知足寡欲;

政治观:顺应自然,无为而治,主张回到小国寡民的理想社会;

哲学观:朴素的辩证法思想:万物和社会都在运动,有无、贵贱、祸福不断转换。

“道”是老子哲学的中心观念,他的整个哲学系统都是由他所预设的“道”而开展的。老子书上所有的“道”字,符号形式虽然是同一的,但在不同章句的文字脉络中,却具有不同的意涵。有些地方,“道”是指形而上的实存者;有些地方,“道”是指一种规律;有些地方,“道”是指人生的一种准则、指标或典范。因而,同是谈“道”,而意涵却不尽同。意涵虽不同,却又可以贯通起来。

——陈鼓应《老子注译及评介》

(3)法家集大成者韩非子:

今修文学、习言谈,则无耕之劳、而有富之实,无战之危、而有责之尊,则人孰不为也?是以百人事智而一人用力,事智者众,则法败;用力者寡,则国贫,此世之所以乱也。

故明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师,无私剑之捍,以斩首为勇。

——《韩非子 五蠹》

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

——《韩非子·物权》

法:以法治国(法治思想)

术:君主以权术驾驭大臣(君主专制)

势:君主以绝对权威震慑臣民(中央集权)

主张社会变革(“不期修古,不法常可”;“事异则备变”。)

(4)战国时期主要学派的思想

人生关系

国家治理

战乱纷争

齐物论

(4)春秋战国思想文化的特征

内容上:学派众多;关系上:各种思想之间有关联;多元到统一趋势。

3、百家争鸣的影响

百家争鸣是中国历史上第一次大思想解放运动。

它不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水。

思考:战国时期哪家思想受到重用?

小结:春秋战国时期的社会变革

单元小结:

C

C

2.

课堂练习

3、顾炎武说: “ 秦用商君之法,富民有子则分居,贫民有子则出赘,由是其流及上,虽王公大人亦莫知敬宗之道。 ” 与此对应的变法措施是( )

A .废除井田制度,允许土地自由买卖

B .建立县制,由国君直接派官吏治理

C .实行强制分户,改变旧有社会习俗

D.改革户籍,加强对乡里人口的管理

C

4、《战国策.秦策》中:“公元前338年孝公死,惠王代后……人说惠王曰:‘大臣太重者国危,左右太亲者身危。今秦妇人婴儿皆言商君之法,莫言大王之法,是商君反为主,大王更为臣也’”文中的“人”在客观上代表了当时谁的利益?( )

A.没落贵族 B.立功将士 C.新兴地主 D.富裕农民

A

5、柏杨称商鞅变法是在大黄金时代的一次惊心动魄的大魔术。这次变法使秦国( )

A .出现迁徙与择业的相对宽松环境

B.私人工商业经济得到迅速发展

C .士人阶层冲破束缚出现思想争鸣

D.创建新权力结构实现富国强兵

D

6、商鞅变法中哪些内容直接废除了奴隶主贵族的特权( )

①军功授爵制 ②重农抑商 ③废除井田制

④废分封行县制 ⑤实行连坐

A. ①③④ B.①②⑤ C.②③⑤ D.②③④⑤

A

7、西周春秋时期,讲究、学习礼仪,从事国家治理活动是贵族世袭的特权。孔子突破了 “ 礼不下庶人 ” 的限制,将周礼中用来调节统治阶级内部关系的礼延伸到老百姓,将只有统治阶级才有资格学习的礼传授给普通老百姓。这( )

A .扩大了统治的社会基础 B .维护了社会等级秩序

C .巩固了分封宗法制 D.有助于突破世卿世禄制度

D

8、孔子看到鲁国季氏用了天子的乐舞,便愤然谴责道:“是可忍,孰不可忍!”这则材料反映出孔子的思想之一是( )

A.仁者爱人 B.忠恕之道 C.克己复礼 D.中庸之道

C

9、《韩非子》一方面认为民众的本性是 “ 恶劳而好逸 ” ,要以严刑峻法来约束民众;另一方面又主张君主应当减轻人民的徭役和赋税。这反映出,《韩非子》( )

A .深受荀子人性论的影响

B .主张统治阶级实施 “ 仁政 ”

C .推动了小农经济的发展

D.意在加强和维护君主权力

10、某班同学在编写“诸子百家论治国”的历史短剧时,为扮演孟子的同学所设计的台词应是( )

A.“兼爱非攻,互助互爱”

B.“民贵君轻,社稷次之”

C.“为政以德,爱惜民力”

D.“以法治国,中央集权”

D

B

11、诸子百家的思想,奠定了中国传统文化的基础.对当时和后来社会的发展,起了巨大的推动作用。从孔子到孟子、荀子的思想,始终贯穿的一条主线是( )

A.人生来就有仁、义、礼、智等天赋道德

B.人不分贫富贵贱都有受教育的资格

C.从个人的道德修养人手建设一个礼乐文明的理想社会

D.通过实行法治,可以使小人变君子,普通人变圣人

C

12、战国时期有人提出:“明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师。”这句话反映的是( )

A.儒家的思想 B.道家的思想

C.墨家的思想 D.法家的思想

D

13、在周代分封制下,墓葬有严格的等级规定。考古显示,战国时期,秦国地区君王墓葬规模宏大,其余墓葬无明显等级差别;在经济发达的东方六国地区,君王、卿大夫、士的墓葬等级差别明显。这表明( )

A.经济发展是分封制度得以维系的关键

B.分封制中的等级规定凸显了君主集权

C.秦国率先消除分封体制走向集权统治

D.东方六国仍严格遵行西周的分封制度

C

14、现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。 1950~1951 年河南辉县发掘了 5 座大型魏墓, 1 号墓出土铁器 65 件,其中农具占 58 件,包括钁、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。材料说明战国时期( )

A.生铁铸造由魏国独断经营

B.成套铁农具有利农业精耕细作

C.铁制农具成为随葬必备品

D.铁制农具最早出现于河南辉

B

15、据青铜器铭文,西周中后期,裘卫因经营手工业获得财富和地位,一位名叫矩的贵族用13块耕地,从裘卫那里换取了在王室仪式上穿戴的盛服和玉饰。这一记载反映了( ) A.井田制度松动 B.世袭制度解体 C.抑商政策弱化 D.礼乐制度崩坏

16、战国时期,荀子游访秦国后,在《强国篇》中谈道:秦民风淳朴,官吏忠于职守,士大夫效忠公室,朝廷办事效率高,“ 故四世(自秦孝公起的四位国君)有胜,非幸也,数也”。荀子的观点可以说明( )

A.秦国的四位国君都很有作为,秦的强盛是必然的

B.秦国军事上的胜利是偶然因素所致

C.由于秦国统治政策得当,其强盛成为形势发展的必然

D.封建经济发展是秦国强盛的根本原因

A

C

17、孔子说,“君子喻于义,小人喻于利”“不义而富且贵,于我如浮云”。这表明孔子( )

A.主张严格社会等级 B.重视社会道德构建

C.认同社会贫富分化 D.反对百姓追求富裕

18、战国时期,据《史记》载:一日,魏太子下车,向一位新贵——宫廷文士田子方致意,竟未得到回礼。太子问:“究竟富贵者还是贫贱者应当骄傲?”田子方答:“贫贱者。”并解释,他随时都能在别国宫廷被派上用场。这反映了( )

A.士人为诸侯国所重用 B.士人轻视功名利禄

C.诸侯国内部等级森严 D.忠君思想已经形成

B

A

19、《尚书·酒诰》云:“人无于水监(照镜子),当于民监。”这句话体现的思想是( )

A.兼爱尚贤 B.主权在民 C.以民为本 D.道法自然

20、马克思指出:“理论在一个国家实现的程度,总是取决于理论满足这个国家的需要的程度。”在春秋战国国家走向统一的时代,讲求“耕战”,富国强兵,“满足”秦实现统一的理论是( )

A.儒家思想 B.道家思想 C.法家思想 D.墨家思想

21、战国中后期,思想领域出现融合倾向。下列选项最能反映这一倾向的是( )

A.克已复礼 B.礼法兼用 C.民贵君轻 D.选贤举能

C

C

B

22、“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力。战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸,以德行仁者王”。他的观点( )

A.与甲骨文“王”字的本义一致

B.是“无为而治”的理论依据

C.体现出儒家强调教化的政治理念

D.奠定了宗法制度的思想基础

23、先秦诸子百家既相互辩难,也相互影响。儒家与法家主张的共通之处是( )

A.重农抑商 B.强调制度与秩序

C.厚古薄今 D.重视道德与人伦

C

B

材料一 孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”。孔子企望周之复兴,“如有用我者,吾其为东周乎”。孟子提出“定于一”,尊新王。“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也”,他希望改朝易姓之后,重现孔子所说“礼乐征伐自天子出”的盛世。

——据《论语》《孟子》

材料二 “万乘之主,有能服术行法……其兼天下不难矣。”

“故治民无常,法与时转则治,治与世宜则有功。”“是故诸侯之博大,天子之害也,万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。”

——《韩非子》

(1)依据材料一,指出孔子与孟子主张的异同,并结合所学知识分析其出现异同的原因。(2)依据材料二,概括韩非子“兼天下”思想的特点

(1)实现国家统一,恢复礼乐制度。孔子主张复兴周王朝;孟子主张由推行仁政的诸侯建立新的王朝。春秋战国时期,礼崩乐坏,天下战乱,民心思定。春秋时期,周王室仍有影响力,孔子对周天子抱有期望;战国时期,诸侯纷纷称王,孟子对周王室不再抱有幻想。

(2)强调法、术、势的作用;主张以法治国、法随时变;宣扬君权至上。秦奉行法家思想,富国强兵,进行统一战争结束割据局面,建立了专制主义中央集权制度,开创了统一多民族国家;秦朝推行严刑峻法,实施暴政,迅速灭亡。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进