第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(22张ppt)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(22张ppt)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

谢和耐

Jacques Gernet

法国历史学家 汉学家

十三世纪的中国,其现代化程度是令人吃惊的……

在人民的日常生活方面,艺术、娱乐、制度、工艺技艺各方面,中国是当时首屈一指的国家,其自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”

课标要求:认识辽宋夏金元在经济与社会等方面的新变化。

一、农业和手工业的发展

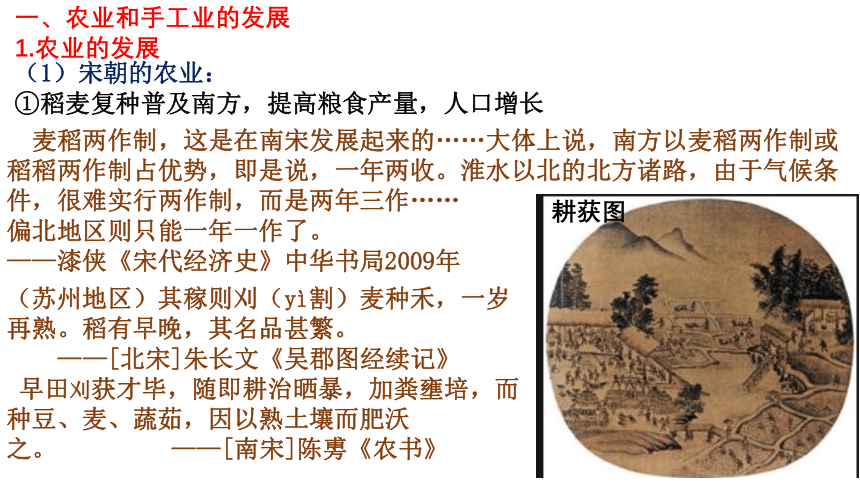

1.农业的发展

麦稻两作制,这是在南宋发展起来的……大体上说,南方以麦稻两作制或稻稻两作制占优势,即是说,一年两收。淮水以北的北方诸路,由于气候条件,很难实行两作制,而是两年三作……

偏北地区则只能一年一作了。

——漆侠《宋代经济史》中华书局2009年

(苏州地区)其稼则刈(yì割)麦种禾,一岁再熟。稻有早晚,其名品甚繁。

——[北宋]朱长文《吴郡图经续记》

早田刈获才毕,随即耕治晒暴,加粪壅培,而种豆、麦、蔬茹,因以熟土壤而肥沃之。 ——[南宋]陈旉《农书》

(1)宋朝的农业:

①稻麦复种普及南方,提高粮食产量,人口增长

耕获图

②植棉始于宋、推广于元,带动棉纺织业发展

盖自古中国所以为衣者,丝、麻、葛、褐四者而已。汉、唐之世,远夷虽以木绵入贡,中国未有其种,民未以为服,官未以为调。宋、元之间,始传其种入中国,关、陕、闽、广首得其利……地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之,其利视丝、枲(xǐ泛指麻)盖百倍焉。 ——[明]丘濬《大学衍义补》

注意:政府收税征棉,说明棉花种植普及。

元政府大力提倡植棉,至元二十六年(1289)曾在浙江、江西、湖南、广东、广西等省设立“木棉提举司”,为专门征集棉布的机构。其时每年征收棉布约十万匹。 ——白寿彝主编《中国通史》第 8 卷

③经济作物专业户的出现突破传统自然经济

彼中人唯藉桑蚕办生事。十口之家,养蚕十箔,每箔得茧一十二斤,每斤取丝一两三分,每五两丝织小绢一匹,每匹绢易米一石四斗,绢与米价相侔也。以此岁计,衣食之给极有准的也,以一月之劳,贤于终岁勤勤,且无旱干水溢之苦,岂不优裕也哉。 ——[南宋]陈旉《农书》

(2)辽夏金元的农业

辽夏金元开发边疆,边疆农业进步

其地饶五谷,尤宜稻麦。甘、凉之间,则以诸河为溉。兴、灵则有古渠曰唐来,曰汉源,皆支引黄河。故灌溉之利,岁无旱涝之虞。

——《宋史·夏国传》

(在云南)教民播种,为陂池以备水旱,创建孔子庙、明伦堂,授学田,由是文风稍兴。 ——《元史》

1.考古发现北宋随葬品出土成组的铁制农具较多,如犁、 耧耙、锄、镰等;据史书记载,北宋农民很注意积肥和施肥,认为“用粪如用药”,同时,禾谱、农器谱、农书、蚕书等农业生产知识的专著,纷纷出现。这反映出宋代( )A.农业生产工具出现革新 B.政府积极推行重农政策

C.土地资源得到较充分利用 D.粮食作物增产幅度较大

2.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考)北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代( )A. 土地利用效率提高 B. 发明翻车提高了生产力

C. 区域经济发展均衡 D. 民众饮食结构根本改变

3.(2013·全国新课标卷Ⅱ高考·25)汉唐制定土地法规,限制私有大土地的发展,宋代一改此法,“不抑兼并”。据此可知宋代( )

A.中央集权弱化 B.流民问题严重 C.土地兼并缓和 D.自耕小农衰退

C

A

D

2.手工业发展

(1)制瓷业:

①宋朝出现五大名窑,元朝出现青花瓷和釉里红

②宋元时期,瓷器大量出口海外,成为继丝

绸之后中华文明新的物质象征。

(2)矿冶业:煤大量开采,用于生活燃料,

提高了冶金效率。

(3)印刷业:发展迅速,带动造纸业发展

“宋人刻书,于书之首尾或序后、目录后,往往刻一墨图记及牌记”。这个“牌记”,载有出版人、刻书人、出版日期、版权声明等信息,类似于今日书籍的版权页。

——(清)叶德辉《书林清话》

知识产权意识

二、商业和城市的繁荣

1、宋元商业的繁荣

(1)宋朝基层市场蓬

勃涌现

3.宋末,江南市镇的佃户携米到镇上店铺购买“香烛、纸马、油盐、酱醯(xī醋)、浆粉”等生活用品,“皆以米准之”,店铺将这些米集中运至杭州、苏州等城市“粜钱,复买物归售”。这说明( )

A.江南市镇上各类商品的交易规模大

B.江南商品流通以以物易物形式为主

C.粮食成为联系城镇两级市场的媒介

D.租佃制关系下佃农的生活十分艰辛

(2)宋与辽夏金之间官方设置的榷场互市与民间贸易

迄今井邑犹荒凉,居民生资惟榷场。

马军步军自来往,南客北客相经商。

迩来户口虽增出,主户中间十无一。

里闾风俗乐过从,学得南人煮茶吃。

——[金]刘迎《淮安行》(节选)

C

《东京梦华录》记载,宋代“瓦舍勾栏”十分之多,仅汴京就有“大小勾栏五十余座”,有的甚至“可容数千人”。

开封和唐朝的都城长安一样,人口众多,但开封是个更加商业化的城市,主宰居民生活的是昼夜开放的市场,而不是宫廷和政府机构。多层房屋矗立街头,并无墙环绕,这些房屋多用于出租。 ——《剑桥插图中国史》

城市商业功能增强

市的时间

限制被打破,

坊市分离

唐朝长安城实行整齐划一的坊市制。长安城共108个坊,内有东西二市,布局井然有序,坊有围墙,有坊门。坊门夜间紧闭,晚归者不准入内。东西二市各在两方之中,以墙围绕,定时启闭。《唐六典》记载:“凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。”

城市娱乐功能增强

(3)宋朝商业经营突破空间和时间限制(出现早市和夜市。)

4.宋金双方在边境设置榷场,进行贸易。榷场的措置官、提点官由当地知州、知军、通州、通判等地方官员担任;主管官负责榷场的具体事务,由朝廷派遣;押发官由主管官委任,负责榷场的治安和缉查走私。这反映了( )

A.南宋边境贸易繁荣 B.官府推崇重农抑商

C.官府控制榷场贸易 D.南宋实行闭关政策

C

5.(2018年海南卷4)据记载,南宋初年,杭州的餐饮名店遍布全城,西湖苏堤上一家鱼羹店味道独特,店主因此得到宋高宗的召见,获赏钱、绢若干。这表明当时( )

A.社会上奢靡之风盛行 B.商人的政治地位提高

C.政府强化了市场管理 D.城市的经济功能增强

(4)宋朝出现了

世界上最早的纸

币交子;元朝商

业发展:纸币流

通、政局稳定、

交通发达

D

大运河新变化:元朝航程缩短并开辟了海运新航线。目的:促进南北经济沟通

(5)海外贸易繁荣:①瓷器大量出口,关税成为重要财源

广南市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任,庶蕃商肯来,动得百十万缗,皆宽民力也。

——[宋]李心传《建炎以来系年要录》

从材料中你能获取哪些信息?

关税收入成为重要财源;政府设置市舶官员管理对外贸易;政府重视发展对外贸易

②主要外贸港口:广州、泉州、明州(宁波)

(6)城市的兴盛:

①宋代东京、临安

市场活跃,娱乐活

动丰富

6.北宋统一后,首都汴京是南北饮食技术的交流中心,南宋时汴京的饮食业涌入杭州等地。宋朝人普遍喜欢饮酒和饮茶,城市中还有许多凉饮店,出售甘豆汤、漉梨浆、木瓜汁、沉香水、荔枝膏水等饮料。由此推知,宋代( )

A.城市社会生活日益丰富 B.海外贸易日益兴盛

C.商业活动不受政府监管 D.商业市镇经济繁荣

A

举目则青楼画阁,绣户珠帘。雕车竞驻于天街,宝马争驰于御路,金翠耀目,罗绮飘香;新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆。八荒争凑,万国咸通。集四海之珍奇,皆归市易;会寰区之异味,悉在庖厨。

——[宋]孟元老《东京梦华录》

②元代杭州、大都是重要经济中心

小结

农业:粮食产量提高,专业户,棉花种植推广

手工业:制瓷业、采煤业、印刷业

商业:空前繁荣,草市普及,纸币出现;榷场

贸易:瓷器大量出口,关税成为重要财源

城市:东京、临安、大都;泉州

1.原因:

(1)北方多战乱,南方相对安定

(2)北民南迁,带来劳动力和先进的生产工具、技术

(3)南方自然条件优越

(4)政府政策的推动

三、经济中心的南移

唐宋变革说

2.过程:(1)唐中期以来南方的经济实力渐渐超过北方;北宋经济上对南方依赖明显,户口分布南多北少格局也已定型;(2)南宋进一步奠定了南方的经济重心地位(“苏湖熟,天下足”);(3)元朝南北经济差距继续扩大,全国绝大部分人口和税收集中在江南。南方财赋顺利北运的保障(重新开通大运河,开辟长途海运航线)

三、经济中心的南移

3.影响:(1)元朝裁弯取直京杭大运河,开辟长途海运航线

隋代运河图 元朝运河、海运图

元朝时期,南北经济差异继续扩大。

7. 元世祖时期,大都城内居民所吃的粮食由粟麦改为以稻米为主,结果每年上百万石的稻米通过海运运抵京师。这一现象出现的主要原因是( )

A.南北经济交流的日益频繁 B.跨地区长途贸易发达

C.农作物水稻种植区域扩大 D.国家经济重心的变迁

影响:(2)南方文化繁荣

(3)北宋时采取南北分卷制度

齐鲁河朔之士往往守先人训诂,质厚不能为文

辞,所以自进士科一并之后,榜出多是南人预

选,北人预者极少。自哲庙以后,立齐鲁河朔

五路之制,凡是北人皆别考,然后取人南北始

均。 ——[元]马端临《文献通考》

(4)南宋江浙成为人才集中地区

D

8. 下面是从汉到宋的地域人口比例变化情况表。据此可知( )

A.政治中心变动推动经济重心南移

B.黄河流域水患致人口流失

C.海上对外贸易超过陆上对外贸易

D.社会稳定有利于人口增长

D

1.社会门第观念的淡化

(1)隋唐时期,门第观念仍流行

宋朝科举更加开放公平,使门第观念淡化自隋唐而上,官有簿状(载官吏身份、资历的簿册),家有谱系。官之选举必由于簿状,家之婚姻必由于谱系,所以人尚谱牒之学,家藏谱系之书。自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅,故其书散佚而其学不传。 ——[南宋]郑樵《通志》

(2)宋朝时,社会成员身份趋于平等

2.人身依附关系的放松

(1)宋以前长期存在贱民阶层

(2)宋朝雇佣取代奴婢,租佃关系普

遍化

四、社会的变化

3.国家对社会的控制放松

(1)宋以前,国家严格控制商业和户口

(2)宋朝完善契约制度,减少对社会的行政干预

岑参

9.宋代,有田产的“主户”只占民户总数 20%左右,其余大都是四处租种土地的“客户”。导致这种状况的重要因素是( )

A.经济严重衰退 B.土地政策调整 C.坊市制度崩溃 D.政府管理失控

10.宋代曾明确规定:“应典卖倚当庄宅田土,今后并立合同契四本,一付钱主,一付业主,一纳商税院,一留本县,违者论如法。”这反映了宋代( )

A.已有明显产权意识 B.开始出现土地所有权登记制

C.土地买卖相当频繁 D.采取了不抑兼并的土地政策

B

A

宇宙风气,其变之大者有三。鸿荒一变而为唐、虞(唐尧与虞舜的并称),以至于周,七国为极。再变而为汉,以至于唐,五季(后梁、后唐、后晋、后汉、后周五代)为极。宋其三变,而吾未睹其极也。变未极,则治不得不相为因。今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已。——[明]陈邦瞻《宋史纪事本末》

小结:经济重心南移,南北交通发展,南方文化繁荣

宋代门第观念淡化,社会趋于平等,国家控制减弱

11.阅读材料 ,回答下面问题

两宋时期,人口迅速增长使用地程度有了很大提高,加剧了土地用养的矛盾。对养地投入需求的增加推动了长期租佃制的逐渐盛行。它避免了实行短期契约的分租制带来的对土地的掠夺式经营,成为对地主和农民都有利的合约选择。南宋时期在国有土地上实行永佃制,农民拥有土地的永佃权,且可将租佃权在土地市场上交换转让。

概括两宋土地制度的变化;依据材料并结合所学知识,分析这些变化出现的原因。

变化:长期租佃制和永佃制盛行,租佃权可交换转让。

原因:人口增长,人地矛盾激化;分租制不利于化解土地用养的矛盾;

顺应地主和农民双方的利益需求;商品经济发展,土地市场逐渐完善;

农民人身依附关系减弱。

谢和耐

Jacques Gernet

法国历史学家 汉学家

十三世纪的中国,其现代化程度是令人吃惊的……

在人民的日常生活方面,艺术、娱乐、制度、工艺技艺各方面,中国是当时首屈一指的国家,其自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”

课标要求:认识辽宋夏金元在经济与社会等方面的新变化。

一、农业和手工业的发展

1.农业的发展

麦稻两作制,这是在南宋发展起来的……大体上说,南方以麦稻两作制或稻稻两作制占优势,即是说,一年两收。淮水以北的北方诸路,由于气候条件,很难实行两作制,而是两年三作……

偏北地区则只能一年一作了。

——漆侠《宋代经济史》中华书局2009年

(苏州地区)其稼则刈(yì割)麦种禾,一岁再熟。稻有早晚,其名品甚繁。

——[北宋]朱长文《吴郡图经续记》

早田刈获才毕,随即耕治晒暴,加粪壅培,而种豆、麦、蔬茹,因以熟土壤而肥沃之。 ——[南宋]陈旉《农书》

(1)宋朝的农业:

①稻麦复种普及南方,提高粮食产量,人口增长

耕获图

②植棉始于宋、推广于元,带动棉纺织业发展

盖自古中国所以为衣者,丝、麻、葛、褐四者而已。汉、唐之世,远夷虽以木绵入贡,中国未有其种,民未以为服,官未以为调。宋、元之间,始传其种入中国,关、陕、闽、广首得其利……地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之,其利视丝、枲(xǐ泛指麻)盖百倍焉。 ——[明]丘濬《大学衍义补》

注意:政府收税征棉,说明棉花种植普及。

元政府大力提倡植棉,至元二十六年(1289)曾在浙江、江西、湖南、广东、广西等省设立“木棉提举司”,为专门征集棉布的机构。其时每年征收棉布约十万匹。 ——白寿彝主编《中国通史》第 8 卷

③经济作物专业户的出现突破传统自然经济

彼中人唯藉桑蚕办生事。十口之家,养蚕十箔,每箔得茧一十二斤,每斤取丝一两三分,每五两丝织小绢一匹,每匹绢易米一石四斗,绢与米价相侔也。以此岁计,衣食之给极有准的也,以一月之劳,贤于终岁勤勤,且无旱干水溢之苦,岂不优裕也哉。 ——[南宋]陈旉《农书》

(2)辽夏金元的农业

辽夏金元开发边疆,边疆农业进步

其地饶五谷,尤宜稻麦。甘、凉之间,则以诸河为溉。兴、灵则有古渠曰唐来,曰汉源,皆支引黄河。故灌溉之利,岁无旱涝之虞。

——《宋史·夏国传》

(在云南)教民播种,为陂池以备水旱,创建孔子庙、明伦堂,授学田,由是文风稍兴。 ——《元史》

1.考古发现北宋随葬品出土成组的铁制农具较多,如犁、 耧耙、锄、镰等;据史书记载,北宋农民很注意积肥和施肥,认为“用粪如用药”,同时,禾谱、农器谱、农书、蚕书等农业生产知识的专著,纷纷出现。这反映出宋代( )A.农业生产工具出现革新 B.政府积极推行重农政策

C.土地资源得到较充分利用 D.粮食作物增产幅度较大

2.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考)北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代( )A. 土地利用效率提高 B. 发明翻车提高了生产力

C. 区域经济发展均衡 D. 民众饮食结构根本改变

3.(2013·全国新课标卷Ⅱ高考·25)汉唐制定土地法规,限制私有大土地的发展,宋代一改此法,“不抑兼并”。据此可知宋代( )

A.中央集权弱化 B.流民问题严重 C.土地兼并缓和 D.自耕小农衰退

C

A

D

2.手工业发展

(1)制瓷业:

①宋朝出现五大名窑,元朝出现青花瓷和釉里红

②宋元时期,瓷器大量出口海外,成为继丝

绸之后中华文明新的物质象征。

(2)矿冶业:煤大量开采,用于生活燃料,

提高了冶金效率。

(3)印刷业:发展迅速,带动造纸业发展

“宋人刻书,于书之首尾或序后、目录后,往往刻一墨图记及牌记”。这个“牌记”,载有出版人、刻书人、出版日期、版权声明等信息,类似于今日书籍的版权页。

——(清)叶德辉《书林清话》

知识产权意识

二、商业和城市的繁荣

1、宋元商业的繁荣

(1)宋朝基层市场蓬

勃涌现

3.宋末,江南市镇的佃户携米到镇上店铺购买“香烛、纸马、油盐、酱醯(xī醋)、浆粉”等生活用品,“皆以米准之”,店铺将这些米集中运至杭州、苏州等城市“粜钱,复买物归售”。这说明( )

A.江南市镇上各类商品的交易规模大

B.江南商品流通以以物易物形式为主

C.粮食成为联系城镇两级市场的媒介

D.租佃制关系下佃农的生活十分艰辛

(2)宋与辽夏金之间官方设置的榷场互市与民间贸易

迄今井邑犹荒凉,居民生资惟榷场。

马军步军自来往,南客北客相经商。

迩来户口虽增出,主户中间十无一。

里闾风俗乐过从,学得南人煮茶吃。

——[金]刘迎《淮安行》(节选)

C

《东京梦华录》记载,宋代“瓦舍勾栏”十分之多,仅汴京就有“大小勾栏五十余座”,有的甚至“可容数千人”。

开封和唐朝的都城长安一样,人口众多,但开封是个更加商业化的城市,主宰居民生活的是昼夜开放的市场,而不是宫廷和政府机构。多层房屋矗立街头,并无墙环绕,这些房屋多用于出租。 ——《剑桥插图中国史》

城市商业功能增强

市的时间

限制被打破,

坊市分离

唐朝长安城实行整齐划一的坊市制。长安城共108个坊,内有东西二市,布局井然有序,坊有围墙,有坊门。坊门夜间紧闭,晚归者不准入内。东西二市各在两方之中,以墙围绕,定时启闭。《唐六典》记载:“凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。”

城市娱乐功能增强

(3)宋朝商业经营突破空间和时间限制(出现早市和夜市。)

4.宋金双方在边境设置榷场,进行贸易。榷场的措置官、提点官由当地知州、知军、通州、通判等地方官员担任;主管官负责榷场的具体事务,由朝廷派遣;押发官由主管官委任,负责榷场的治安和缉查走私。这反映了( )

A.南宋边境贸易繁荣 B.官府推崇重农抑商

C.官府控制榷场贸易 D.南宋实行闭关政策

C

5.(2018年海南卷4)据记载,南宋初年,杭州的餐饮名店遍布全城,西湖苏堤上一家鱼羹店味道独特,店主因此得到宋高宗的召见,获赏钱、绢若干。这表明当时( )

A.社会上奢靡之风盛行 B.商人的政治地位提高

C.政府强化了市场管理 D.城市的经济功能增强

(4)宋朝出现了

世界上最早的纸

币交子;元朝商

业发展:纸币流

通、政局稳定、

交通发达

D

大运河新变化:元朝航程缩短并开辟了海运新航线。目的:促进南北经济沟通

(5)海外贸易繁荣:①瓷器大量出口,关税成为重要财源

广南市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任,庶蕃商肯来,动得百十万缗,皆宽民力也。

——[宋]李心传《建炎以来系年要录》

从材料中你能获取哪些信息?

关税收入成为重要财源;政府设置市舶官员管理对外贸易;政府重视发展对外贸易

②主要外贸港口:广州、泉州、明州(宁波)

(6)城市的兴盛:

①宋代东京、临安

市场活跃,娱乐活

动丰富

6.北宋统一后,首都汴京是南北饮食技术的交流中心,南宋时汴京的饮食业涌入杭州等地。宋朝人普遍喜欢饮酒和饮茶,城市中还有许多凉饮店,出售甘豆汤、漉梨浆、木瓜汁、沉香水、荔枝膏水等饮料。由此推知,宋代( )

A.城市社会生活日益丰富 B.海外贸易日益兴盛

C.商业活动不受政府监管 D.商业市镇经济繁荣

A

举目则青楼画阁,绣户珠帘。雕车竞驻于天街,宝马争驰于御路,金翠耀目,罗绮飘香;新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆。八荒争凑,万国咸通。集四海之珍奇,皆归市易;会寰区之异味,悉在庖厨。

——[宋]孟元老《东京梦华录》

②元代杭州、大都是重要经济中心

小结

农业:粮食产量提高,专业户,棉花种植推广

手工业:制瓷业、采煤业、印刷业

商业:空前繁荣,草市普及,纸币出现;榷场

贸易:瓷器大量出口,关税成为重要财源

城市:东京、临安、大都;泉州

1.原因:

(1)北方多战乱,南方相对安定

(2)北民南迁,带来劳动力和先进的生产工具、技术

(3)南方自然条件优越

(4)政府政策的推动

三、经济中心的南移

唐宋变革说

2.过程:(1)唐中期以来南方的经济实力渐渐超过北方;北宋经济上对南方依赖明显,户口分布南多北少格局也已定型;(2)南宋进一步奠定了南方的经济重心地位(“苏湖熟,天下足”);(3)元朝南北经济差距继续扩大,全国绝大部分人口和税收集中在江南。南方财赋顺利北运的保障(重新开通大运河,开辟长途海运航线)

三、经济中心的南移

3.影响:(1)元朝裁弯取直京杭大运河,开辟长途海运航线

隋代运河图 元朝运河、海运图

元朝时期,南北经济差异继续扩大。

7. 元世祖时期,大都城内居民所吃的粮食由粟麦改为以稻米为主,结果每年上百万石的稻米通过海运运抵京师。这一现象出现的主要原因是( )

A.南北经济交流的日益频繁 B.跨地区长途贸易发达

C.农作物水稻种植区域扩大 D.国家经济重心的变迁

影响:(2)南方文化繁荣

(3)北宋时采取南北分卷制度

齐鲁河朔之士往往守先人训诂,质厚不能为文

辞,所以自进士科一并之后,榜出多是南人预

选,北人预者极少。自哲庙以后,立齐鲁河朔

五路之制,凡是北人皆别考,然后取人南北始

均。 ——[元]马端临《文献通考》

(4)南宋江浙成为人才集中地区

D

8. 下面是从汉到宋的地域人口比例变化情况表。据此可知( )

A.政治中心变动推动经济重心南移

B.黄河流域水患致人口流失

C.海上对外贸易超过陆上对外贸易

D.社会稳定有利于人口增长

D

1.社会门第观念的淡化

(1)隋唐时期,门第观念仍流行

宋朝科举更加开放公平,使门第观念淡化自隋唐而上,官有簿状(载官吏身份、资历的簿册),家有谱系。官之选举必由于簿状,家之婚姻必由于谱系,所以人尚谱牒之学,家藏谱系之书。自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅,故其书散佚而其学不传。 ——[南宋]郑樵《通志》

(2)宋朝时,社会成员身份趋于平等

2.人身依附关系的放松

(1)宋以前长期存在贱民阶层

(2)宋朝雇佣取代奴婢,租佃关系普

遍化

四、社会的变化

3.国家对社会的控制放松

(1)宋以前,国家严格控制商业和户口

(2)宋朝完善契约制度,减少对社会的行政干预

岑参

9.宋代,有田产的“主户”只占民户总数 20%左右,其余大都是四处租种土地的“客户”。导致这种状况的重要因素是( )

A.经济严重衰退 B.土地政策调整 C.坊市制度崩溃 D.政府管理失控

10.宋代曾明确规定:“应典卖倚当庄宅田土,今后并立合同契四本,一付钱主,一付业主,一纳商税院,一留本县,违者论如法。”这反映了宋代( )

A.已有明显产权意识 B.开始出现土地所有权登记制

C.土地买卖相当频繁 D.采取了不抑兼并的土地政策

B

A

宇宙风气,其变之大者有三。鸿荒一变而为唐、虞(唐尧与虞舜的并称),以至于周,七国为极。再变而为汉,以至于唐,五季(后梁、后唐、后晋、后汉、后周五代)为极。宋其三变,而吾未睹其极也。变未极,则治不得不相为因。今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已。——[明]陈邦瞻《宋史纪事本末》

小结:经济重心南移,南北交通发展,南方文化繁荣

宋代门第观念淡化,社会趋于平等,国家控制减弱

11.阅读材料 ,回答下面问题

两宋时期,人口迅速增长使用地程度有了很大提高,加剧了土地用养的矛盾。对养地投入需求的增加推动了长期租佃制的逐渐盛行。它避免了实行短期契约的分租制带来的对土地的掠夺式经营,成为对地主和农民都有利的合约选择。南宋时期在国有土地上实行永佃制,农民拥有土地的永佃权,且可将租佃权在土地市场上交换转让。

概括两宋土地制度的变化;依据材料并结合所学知识,分析这些变化出现的原因。

变化:长期租佃制和永佃制盛行,租佃权可交换转让。

原因:人口增长,人地矛盾激化;分租制不利于化解土地用养的矛盾;

顺应地主和农民双方的利益需求;商品经济发展,土地市场逐渐完善;

农民人身依附关系减弱。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进