4.1 水循环(第2课时) 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.1 水循环(第2课时) 课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-12-06 06:29:38 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第四章 地球上的水

第一节 水循环2

水循环将水圈、岩石圈、大气圈和生物圈有机地联系起来

大气圈

生物圈

岩石圈

水圈

03 水循环的地理意义

水循环维持了全球水的动态平衡,从总体来看,海洋水、陆地水、大气水也不会增多,也不会减少。

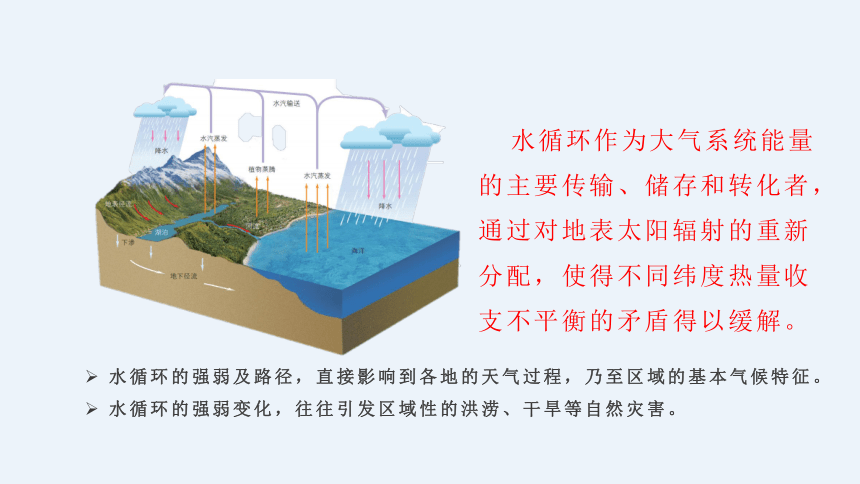

水循环作为大气系统能量的主要传输、储存和转化者,通过对地表太阳辐射的重新分配,使得不同纬度热量收支不平衡的矛盾得以缓解。

水循环的强弱及路径,直接影响到各地的天气过程,乃至区域的基本气候特征。

水循环的强弱变化,往往引发区域性的洪涝、干旱等自然灾害。

水循环深入大气系统内部,深刻地影响着全球气候的变化。

水循环是海陆间联系的纽带,陆地径流源源不断向海洋输送泥沙、有机物和无机盐类。

合作探究

材料一

原本植被丰茂、地表平坦的黄土高原如今已变得千沟万壑。入海口处,由于黄河携了大量的泥沙,每年有近16亿吨泥沙进入黄海,使得黄河三角洲面积不断增大。三角洲平均每年以2~3千米的速度向渤海推进,形成大片的新增陆地。黄河上游特别是龙羊峡至青铜峡河段,地形险峻,山势陡峭,峡谷绵延,水流湍急,总落差达1300多米,蕴藏着丰富的水能资源,

是全国著名的水电资源富集地区。《能源发展“十三五”规划》指出,合理开发黄河上游等水电基地。

材料二 古希腊的赫拉克利特曾断言:“人不可能两次踏进同一条河流”。

合作探究

(1)不断扩大的黄河三角洲和千沟万壑的黄土高原景观之间存在怎样的联系?体现了水循环怎样的地理意义?

材料一

原本植被丰茂、地表平坦的黄土高原如今已变得千沟万壑。入海口处,由于黄河携了大量的泥沙,每年有近16亿吨泥沙进入黄海,使得黄河三角洲面积不断增大。三角洲平均每年以2~3千米的速度向渤海推进,形成大片的新增陆地。黄河上游特别是龙羊峡至青铜峡河段,地形险峻,山势陡峭,峡谷绵延,水流湍急,总落差达1300多米,蕴藏着丰富的水能资源,是全国著名的水电资源富集地区。《能源发展“十三五”规划》指出,合理开发黄河上游等水电基地。

在水循环的驱动下,形成了多姿多态的地表形态。

合作探究

(2)水力发电利用的是什么能量?由什么能转换而来?由此得出水循环有什么地理意义?

(3)材料二体现了水循环意义的哪个方面?

水循环是地球上物质迁移和能量转换的重要过程;

水在连续不断的运动、转换,使地球上的各种水体处于不断更新的状态,形成了人类赖以生存的水资源

水循环的地理意义总结

联系水圈、大气圈、岩石圈和生物圈;

促进了地球上各种水体的更新,维持了全球水体的动态平衡;

水循环是地球上物质迁移和能量转换的重要过程;

降水和地表径流不断塑造着地表形态;

水循环是海陆间联系的主要纽带;

促进全球能量交换;

材料:不同水体的更新时间不等,很多类型的水体取用后难以恢复,一般不宜作为长期稳定的供水水源;更替周期短的水体,如河水为16天,浅层地下水约为一年,取用后容易恢复,是人类开发利用的主要对象。而地球上的液态水96.53%为海洋水,淡水中2/3是冰川,可以直接利用的河流水、湖泊水和浅层地下水少之又少。如果将地球水比作一桶的话,可直接利用的淡水仅相当于一滴。

目前我国有16个省区重度缺水,6个省区(宁夏、河北、山东、河南、山西、江苏)极度缺水。全国600多个城市中有400多个属于“严重缺水”或“缺水”的城市。京津冀人均水资源仅286立方米,为全国人均的1/8,世界人均的1/32,远低于国际公认的人均500立方米的 “极度缺水”的标准。

不同水体的更新周期不同

河流:16天

湖泊水:17年

深层地下水:1400年

高山冰川:1600年

海水:2500年

永久积雪:9700年

不同水体的更新周期不同

生物水

大气水

河流

沼泽

湖泊和水库

土壤水

冰河

海洋

地下水

1周

1.5周

2周

1-10年

10年

2周-1年

1000年

4000年

2周-10000年

0

2000

4000

6000

8000

10000年

水体更新周期:指一定量的水从进入储存环境至离开该环境所需要花费的平均时间。

有人说:水资源可以永续利用,并且是“取之不尽用之不竭”的,通过以上材料的阅读,你认为这种观点是否正确?为什么?

在一定的空间与时间范围内,水资源是有限的,如果人类用水量超过了水体更新的速度,或者水资源遭到严重污染,就会造成水量型缺水或水质型缺水,因此,水资源处在不断更新之中,但不是“取之不尽,用之不竭”的。

对于特定地区来说,水资源的量是有限的,必须对水资源进行合理利用与保护。

只有在开发利用强度不超过地区水循环更新速度以及不产生或少产生水污染的条件,水资源才能不断获得更新,才能被人类长期利用。

保护水资源,从我做起!

洪涝灾害是我国主要的自然灾害之一,发生频率高,影响范围广,对经济社会发展和人民财产安全构成严重威胁。

洪水灾害:是指由于暴雨或冰雪融化以及水利工程失事等引起的江河湖泊水量迅猛增加。

雨涝灾害:是指由于大雨、暴雨或持续性降雨等使低洼地区积水、淹没的现象。

04 洪涝灾害防治

1998 年长江流域发生特大洪水时,我国气象卫星对洞庭湖区进行了实时监测。图 4-9 是气象卫星拍摄的多光谱合成遥感图像,其中右图中的红色部分表示洪水新 淹没的范围,通过与没有发生洪水时的遥感图像(左图)进行对比分析,就可以获得受灾区域的分布及面积。洪水分析是抗洪救灾与减灾决策的重要依据。读图 4-9, 完成相关任务。

合作探究

(1)从水循环角度,分析长江流域易发生洪涝灾害的原因。

合作探究

⑴原因:

自然原因:长江流域降水丰富,河流水量大;

长江下游地势低平,易造成排水不畅。

人为原因:长江流域植被遭到破坏,水的下渗作用减少,河流流量增大;

长江中游地区围湖造田活动频发,降低了河湖的自然生态环境和排洪能力。

⑵优势:信息收集时间短、数据全面、价格相对低廉、结果直观。

(2)议一议,遥感技术与传统水文资料收集方式相比较,在洪水分析方面具有哪些显著的优势?

合作探究

(3)面对洪涝灾害,我们该如何防御?

合作探究

1.利用气象卫星对强降雨天气、水情进行监测。

2.工程措施与非工程措施相结合。修筑堤坝、整治河道、建立洪水预警机制等。

合作探究

防御洪涝灾害,需要工程措施与非工程措施相结合。

工程措施:修筑堤坝,整顿河道,修建水库和分洪区(或滞洪区、蓄洪区),完善排涝设施等。

非工程措施:加强洪泛区的建设管制、建立洪水预警机制、提高强降雨天气预报的准确率、落实居民撤离应急预案、推行防洪保险等。

第四章 地球上的水

第一节 水循环2

水循环将水圈、岩石圈、大气圈和生物圈有机地联系起来

大气圈

生物圈

岩石圈

水圈

03 水循环的地理意义

水循环维持了全球水的动态平衡,从总体来看,海洋水、陆地水、大气水也不会增多,也不会减少。

水循环作为大气系统能量的主要传输、储存和转化者,通过对地表太阳辐射的重新分配,使得不同纬度热量收支不平衡的矛盾得以缓解。

水循环的强弱及路径,直接影响到各地的天气过程,乃至区域的基本气候特征。

水循环的强弱变化,往往引发区域性的洪涝、干旱等自然灾害。

水循环深入大气系统内部,深刻地影响着全球气候的变化。

水循环是海陆间联系的纽带,陆地径流源源不断向海洋输送泥沙、有机物和无机盐类。

合作探究

材料一

原本植被丰茂、地表平坦的黄土高原如今已变得千沟万壑。入海口处,由于黄河携了大量的泥沙,每年有近16亿吨泥沙进入黄海,使得黄河三角洲面积不断增大。三角洲平均每年以2~3千米的速度向渤海推进,形成大片的新增陆地。黄河上游特别是龙羊峡至青铜峡河段,地形险峻,山势陡峭,峡谷绵延,水流湍急,总落差达1300多米,蕴藏着丰富的水能资源,

是全国著名的水电资源富集地区。《能源发展“十三五”规划》指出,合理开发黄河上游等水电基地。

材料二 古希腊的赫拉克利特曾断言:“人不可能两次踏进同一条河流”。

合作探究

(1)不断扩大的黄河三角洲和千沟万壑的黄土高原景观之间存在怎样的联系?体现了水循环怎样的地理意义?

材料一

原本植被丰茂、地表平坦的黄土高原如今已变得千沟万壑。入海口处,由于黄河携了大量的泥沙,每年有近16亿吨泥沙进入黄海,使得黄河三角洲面积不断增大。三角洲平均每年以2~3千米的速度向渤海推进,形成大片的新增陆地。黄河上游特别是龙羊峡至青铜峡河段,地形险峻,山势陡峭,峡谷绵延,水流湍急,总落差达1300多米,蕴藏着丰富的水能资源,是全国著名的水电资源富集地区。《能源发展“十三五”规划》指出,合理开发黄河上游等水电基地。

在水循环的驱动下,形成了多姿多态的地表形态。

合作探究

(2)水力发电利用的是什么能量?由什么能转换而来?由此得出水循环有什么地理意义?

(3)材料二体现了水循环意义的哪个方面?

水循环是地球上物质迁移和能量转换的重要过程;

水在连续不断的运动、转换,使地球上的各种水体处于不断更新的状态,形成了人类赖以生存的水资源

水循环的地理意义总结

联系水圈、大气圈、岩石圈和生物圈;

促进了地球上各种水体的更新,维持了全球水体的动态平衡;

水循环是地球上物质迁移和能量转换的重要过程;

降水和地表径流不断塑造着地表形态;

水循环是海陆间联系的主要纽带;

促进全球能量交换;

材料:不同水体的更新时间不等,很多类型的水体取用后难以恢复,一般不宜作为长期稳定的供水水源;更替周期短的水体,如河水为16天,浅层地下水约为一年,取用后容易恢复,是人类开发利用的主要对象。而地球上的液态水96.53%为海洋水,淡水中2/3是冰川,可以直接利用的河流水、湖泊水和浅层地下水少之又少。如果将地球水比作一桶的话,可直接利用的淡水仅相当于一滴。

目前我国有16个省区重度缺水,6个省区(宁夏、河北、山东、河南、山西、江苏)极度缺水。全国600多个城市中有400多个属于“严重缺水”或“缺水”的城市。京津冀人均水资源仅286立方米,为全国人均的1/8,世界人均的1/32,远低于国际公认的人均500立方米的 “极度缺水”的标准。

不同水体的更新周期不同

河流:16天

湖泊水:17年

深层地下水:1400年

高山冰川:1600年

海水:2500年

永久积雪:9700年

不同水体的更新周期不同

生物水

大气水

河流

沼泽

湖泊和水库

土壤水

冰河

海洋

地下水

1周

1.5周

2周

1-10年

10年

2周-1年

1000年

4000年

2周-10000年

0

2000

4000

6000

8000

10000年

水体更新周期:指一定量的水从进入储存环境至离开该环境所需要花费的平均时间。

有人说:水资源可以永续利用,并且是“取之不尽用之不竭”的,通过以上材料的阅读,你认为这种观点是否正确?为什么?

在一定的空间与时间范围内,水资源是有限的,如果人类用水量超过了水体更新的速度,或者水资源遭到严重污染,就会造成水量型缺水或水质型缺水,因此,水资源处在不断更新之中,但不是“取之不尽,用之不竭”的。

对于特定地区来说,水资源的量是有限的,必须对水资源进行合理利用与保护。

只有在开发利用强度不超过地区水循环更新速度以及不产生或少产生水污染的条件,水资源才能不断获得更新,才能被人类长期利用。

保护水资源,从我做起!

洪涝灾害是我国主要的自然灾害之一,发生频率高,影响范围广,对经济社会发展和人民财产安全构成严重威胁。

洪水灾害:是指由于暴雨或冰雪融化以及水利工程失事等引起的江河湖泊水量迅猛增加。

雨涝灾害:是指由于大雨、暴雨或持续性降雨等使低洼地区积水、淹没的现象。

04 洪涝灾害防治

1998 年长江流域发生特大洪水时,我国气象卫星对洞庭湖区进行了实时监测。图 4-9 是气象卫星拍摄的多光谱合成遥感图像,其中右图中的红色部分表示洪水新 淹没的范围,通过与没有发生洪水时的遥感图像(左图)进行对比分析,就可以获得受灾区域的分布及面积。洪水分析是抗洪救灾与减灾决策的重要依据。读图 4-9, 完成相关任务。

合作探究

(1)从水循环角度,分析长江流域易发生洪涝灾害的原因。

合作探究

⑴原因:

自然原因:长江流域降水丰富,河流水量大;

长江下游地势低平,易造成排水不畅。

人为原因:长江流域植被遭到破坏,水的下渗作用减少,河流流量增大;

长江中游地区围湖造田活动频发,降低了河湖的自然生态环境和排洪能力。

⑵优势:信息收集时间短、数据全面、价格相对低廉、结果直观。

(2)议一议,遥感技术与传统水文资料收集方式相比较,在洪水分析方面具有哪些显著的优势?

合作探究

(3)面对洪涝灾害,我们该如何防御?

合作探究

1.利用气象卫星对强降雨天气、水情进行监测。

2.工程措施与非工程措施相结合。修筑堤坝、整治河道、建立洪水预警机制等。

合作探究

防御洪涝灾害,需要工程措施与非工程措施相结合。

工程措施:修筑堤坝,整顿河道,修建水库和分洪区(或滞洪区、蓄洪区),完善排涝设施等。

非工程措施:加强洪泛区的建设管制、建立洪水预警机制、提高强降雨天气预报的准确率、落实居民撤离应急预案、推行防洪保险等。