山东省菏泽市皇镇乡初级中学2021-2022学年上学期八年级物理阶段检测(Word解析版)

文档属性

| 名称 | 山东省菏泽市皇镇乡初级中学2021-2022学年上学期八年级物理阶段检测(Word解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 175.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-12-06 15:58:20 | ||

图片预览

文档简介

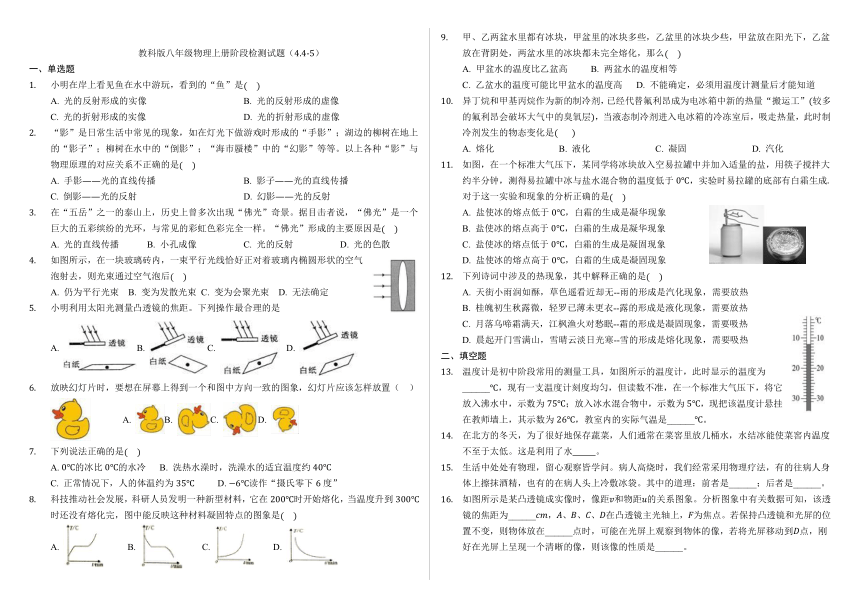

教科版八年级物理上册阶段检测试题(4.4-5)

一、单选题

小明在岸上看见鱼在水中游玩,看到的“鱼”是

A. 光的反射形成的实像 B. 光的反射形成的虚像

C. 光的折射形成的实像 D. 光的折射形成的虚像

“影”是日常生活中常见的现象,如在灯光下做游戏时形成的“手影”;湖边的柳树在地上的“影子”;柳树在水中的“倒影”;“海市蜃楼”中的“幻影”等等。以上各种“影”与物理原理的对应关系不正确的是

A. 手影光的直线传播 B. 影子光的直线传播

C. 倒影光的反射 D. 幻影光的反射

在“五岳”之一的泰山上,历史上曾多次出现“佛光”奇景。据目击者说,“佛光”是一个巨大的五彩缤纷的光环,与常见的彩虹色彩完全一样。“佛光”形成的主要原因是

A. 光的直线传播 B. 小孔成像 C. 光的反射 D. 光的色散

如图所示,在一块玻璃砖内,一束平行光线恰好正对着玻璃内椭圆形状的空气泡射去,则光束通过空气泡后

A. 仍为平行光束 B. 变为发散光束 C. 变为会聚光束 D. 无法确定

小明利用太阳光测量凸透镜的焦距。下列操作最合理的是

A. B. C. D.

放映幻灯片时,要想在屏幕上得到一个和图中方向一致的图象,幻灯片应该怎样放置( ) A. B. C. D.

下列说法正确的是

A. 的冰比的水冷 B. 洗热水澡时,洗澡水的适宜温度约

C. 正常情况下,人的体温约为 D. 读作“摄氏零下度”

科技推动社会发展,科研人员发明一种新型材料,它在时开始熔化,当温度升到时还没有熔化完,图中能反映这种材料凝固特点的图象是

A. B. C. D.

甲、乙两盆水里都有冰块,甲盆里的冰块多些,乙盆里的冰块少些,甲盆放在阳光下,乙盆放在背阴处,两盆水里的冰块都未完全熔化,那么

A. 甲盆水的温度比乙盆高 B. 两盆水的温度相等

C. 乙盆水的温度可能比甲盆水的温度高 D. 不能确定,必须用温度计测量后才能知道

异丁烷和甲基丙烷作为新的制冷剂,已经代替氟利昂成为电冰箱中新的热量“搬运工”较多的氟利昂会破坏大气中的臭氧层,当液态制冷剂进入电冰箱的冷冻室后,吸走热量,此时制冷剂发生的物态变化是

A. 熔化 B. 液化 C. 凝固 D. 汽化

如图,在一个标准大气压下,某同学将冰块放入空易拉罐中并加入适量的盐,用筷子搅拌大约半分钟,测得易拉罐中冰与盐水混合物的温度低于,实验时易拉罐的底部有白霜生成对于这一实验和现象的分析正确的是

A. 盐使冰的熔点低于,白霜的生成是凝华现象

B. 盐使冰的熔点高于,白霜的生成是凝华现象

C. 盐使冰的熔点低于,白霜的生成是凝固现象

D. 盐使冰的熔点高于,白霜的生成是凝固现象

下列诗词中涉及的热现象,其中解释正确的是

A. 天街小雨润如酥,草色遥看近却无--雨的形成是汽化现象,需要放热

B. 桂魄初生秋露微,轻罗已薄未更衣--露的形成是液化现象,需要放热

C. 月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠--霜的形成是凝固现象,需要吸热

D. 晨起开门雪满山,雪晴云淡日光寒--雪的形成是熔化现象,需要吸热

二、填空题

温度计是初中阶段常用的测量工具,如图所示的温度计,此时显示的温度为______,现有一支温度计刻度均匀,但读数不准,在一个标准大气压下,将它放入沸水中,示数为;放入冰水混合物中,示数为,现把该温度计悬挂在教师墙上,其示数为,教室内的实际气温是______。

在北方的冬天,为了很好地保存蔬菜,人们通常在菜窖里放几桶水,水结冰能使菜窖内温度不至于太低。这是利用了水 。

生活中处处有物理,留心观察皆学问。病人高烧时,我们经常采用物理疗法,有的往病人身体上擦抹酒精,也有的在病人头上冷敷冰袋。其中的道理:前者是______;后者是______。

如图所示是某凸透镜成实像时,像距和物距的关系图象。分析图象中有关数据可知,该透镜的焦距为______,、、、在凸透镜主光轴上,为焦点。若保持凸透镜和光屏的位置不变,则物体放在______点时,可能在光屏上观察到物体的像,若将光屏移动到点,刚好在光屏上呈现一个清晰的像,则该像的性质是______。

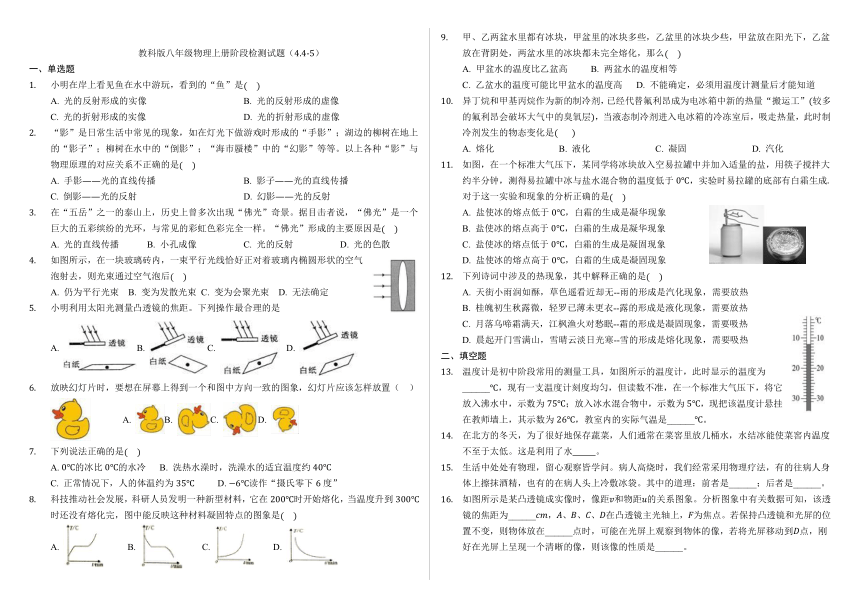

16 17

某同学为进一步了解“视力矫正”的原理,利用如图所示的探究凸透镜成像规律的装置做了实验。他在发光体和凸透镜之间放置不同类型的眼镜片,观察到了如下现象。将近视眼镜片放在发光体与凸透镜之间,光屏上原来清晰的像变模糊了;使光屏______填“靠近”或“远离”透镜,又能在光屏上看到发光体清晰的像。由此可知,在近视眼得到矫正之前,物体的像成在视网膜的______填“前方”或“后方。

如图所示,把一凸透镜放在平面镜前,当用眼睛观察镜子时,光束似乎是从处发散开来的,则光束会聚处和点的距离是______,该凸透镜的焦距是______。

三、作图题

小明经常在鸭绿江边观察小鱼,如图所示,、其中之一不知道是哪一个是小明看到的水中的鱼的像,另一个是水中的鱼,是小明的眼睛,画出小明看到鱼的光路图。

19 20 21

根据入射光线和折射光线,在图、图中的虚线框内画出适当类型的透镜.

如图所示,在平面镜与凸透镜之间放一物体,为凸透镜的焦点,从点发出的一条光线经平面镜反射后恰好通过凸透镜的焦点,并射向凸透镜,经凸透镜发生折射。请画出:

物体在平面镜中的像。

点发出的光线经平面镜反射后通过焦点的光路。经凸透镜折射后的光线。

四、实验探究题

在做“探究凸透镜成像规律”的实验中,王朔同学利用图中的器材进行实验:

由图甲可知,该凸透镜的焦距是______.

他调节烛焰、凸透镜和光屏的中心在______ 上.

当蜡烛距凸透镜的距离如图乙所示,移动光屏,可得到清晰的______ 的实像选填“放大”、“缩小”或“不变”若将蜡烛向远离凸透镜方向移动一段距离,调整光屏的位置得到一个清晰的像,这个像与原来的像相比较,将______选填“变大”、“变小”或“不变”.

在实验中,无论怎样左右移动光屏,在光屏上都不能呈现烛焰的像,可能的原因是______ .

实验中,蜡烛的不断燃烧,光屏上的像将会______选填“上升”、“下降”或“不变”.

如图是“探究物质熔化规律”的实验装置。实验时先将固体物质和温度计分别放入试管内,再将试管放入大烧杯的水中,用酒精灯加热,观察固体的熔化过程。

将物质和温度计放入试管内,再将试管放入大烧杯的水中进行加热固体的好处是______。

如图乙所示为读取温度计示数的方法,正确的是______填“”“”或“”。

该固体熔化的图象如图丙,由图象可知该物质是______填“晶体”或“非晶体”,如果该物质为晶体,其熔点是______,该物质的熔化过程用了______,段该物质处于______态,段是______过程。

小伟在做“观察水的沸腾”实验中,使用的实验装置如图甲所示。

请指出实验中的错误操作:______,会使温度计的示数偏______选填“大”或“小”;

纠正错误后,下表是小伟记录的实验数据,从记录数据可知,水的沸点是______;则造成水的沸点低于的原因可能是当地气压______选填“大于”、“小于”或“等于”个标准大气压;

时间

温度

小伟观察到水在沸腾前和沸腾时水中的气泡情况如图乙所示,则水沸腾前的情况是______选填序号“”或“”;

小伟根据测得的数据绘制了水温与加热时间的关系如图乙中图线所示,但是觉得实验时间太长,为了缩短加热时间,小伟采用减少水的质量的方法,则水温和时间关系大约变成图线______;而同组的小王则采用提高水的初温的方法,则水温和时间关系大约变成图线______两个空格均选填“、、”;

另一同学用一玻璃片把烧杯紧密盖住,则水的沸点将______

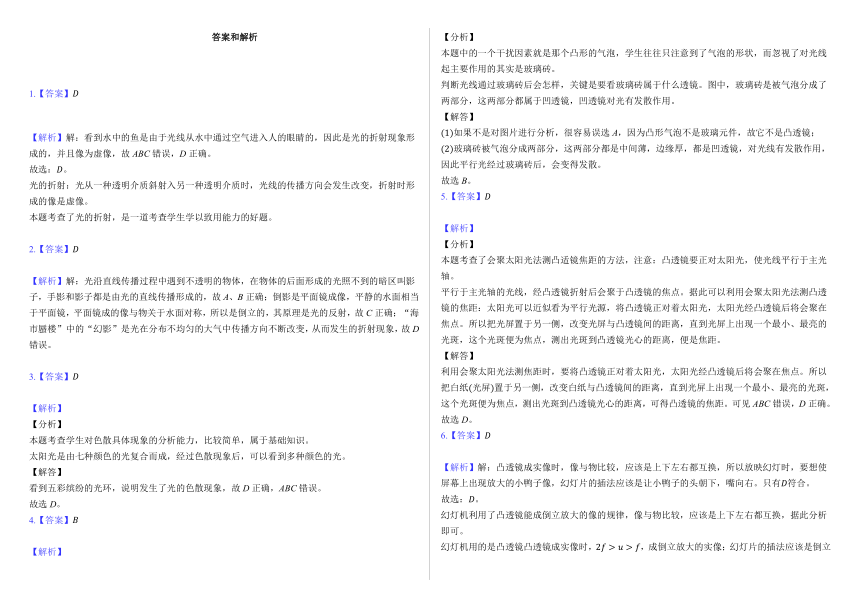

答案和解析

1.【答案】

【解析】解:看到水中的鱼是由于光线从水中通过空气进入人的眼睛的,因此是光的折射现象形成的,并且像为虚像,故ABC错误,D正确。

故选:。

光的折射:光从一种透明介质斜射入另一种透明介质时,光线的传播方向会发生改变,折射时形成的像是虚像。

本题考查了光的折射,是一道考查学生学以致用能力的好题。

2.【答案】

【解析】解:光沿直线传播过程中遇到不透明的物体,在物体的后面形成的光照不到的暗区叫影子,手影和影子都是由光的直线传播形成的,故A、B正确;倒影是平面镜成像,平静的水面相当于平面镜,平面镜成的像与物关于水面对称,所以是倒立的,其原理是光的反射,故C正确;“海市蜃楼”中的“幻影”是光在分布不均匀的大气中传播方向不断改变,从而发生的折射现象,故D错误。

3.【答案】

【解析】

【分析】

本题考查学生对色散具体现象的分析能力,比较简单,属于基础知识。

太阳光是由七种颜色的光复合而成,经过色散现象后,可以看到多种颜色的光。

【解答】

看到五彩缤纷的光环,说明发生了光的色散现象,故D正确,ABC错误。

故选D。

4.【答案】

【解析】

【分析】

本题中的一个干扰因素就是那个凸形的气泡,学生往往只注意到了气泡的形状,而忽视了对光线起主要作用的其实是玻璃砖。

判断光线通过玻璃砖后会怎样,关键是要看玻璃砖属于什么透镜。图中,玻璃砖是被气泡分成了两部分,这两部分都属于凹透镜,凹透镜对光有发散作用。

【解答】

如果不是对图片进行分析,很容易误选A,因为凸形气泡不是玻璃元件,故它不是凸透镜;

玻璃砖被气泡分成两部分,这两部分都是中间薄,边缘厚,都是凹透镜,对光线有发散作用,因此平行光经过玻璃砖后,会变得发散。

故选B。

5.【答案】

【解析】

【分析】

本题考查了会聚太阳光法测凸适镜焦距的方法,注意:凸透镜要正对太阳光,使光线平行于主光轴。

平行于主光轴的光线,经凸透镜折射后会聚于凸透镜的焦点。据此可以利用会聚太阳光法测凸透镜的焦距:太阳光可以近似看为平行光源,将凸透镜正对着太阳光,太阳光经凸透镜后将会聚在焦点。所以把光屏置于另一侧,改变光屏与凸透镜间的距离,直到光屏上出现一个最小、最亮的光斑,这个光斑便为焦点,测出光斑到凸透镜光心的距离,便是焦距。

【解答】

利用会聚太阳光法测焦距时,要将凸透镜正对着太阳光,太阳光经凸透镜后将会聚在焦点。所以把白纸光屏置于另一侧,改变白纸与凸透镜间的距离,直到光屏上出现一个最小、最亮的光斑,这个光斑便为焦点,测出光斑到凸透镜光心的距离,可得凸透镜的焦距。可见ABC错误,D正确。

故选D。

6.【答案】

【解析】解:凸透镜成实像时,像与物比较,应该是上下左右都互换,所以放映幻灯时,要想使屏幕上出现放大的小鸭子像,幻灯片的插法应该是让小鸭子的头朝下,嘴向右。只有符合。

故选:。

幻灯机利用了凸透镜能成倒立放大的像的规律,像与物比较,应该是上下左右都互换,据此分析即可。

幻灯机用的是凸透镜凸透镜成实像时,,成倒立放大的实像;幻灯片的插法应该是倒立的、左右互换的。

7.【答案】

【解析】

【分析】

此题考查了温度的物理意义、单位读法、常见温度值,

难度不大,是一道基础题。

【解答】

A.的冰与的水状态不同,温度相同,所以冷热程度相同,故A错误;

B.人体正常体温是,洗澡水的温度略高约为,故B符合实际;

C.正常情况下,人的体温在左右,故C不符合实际;

D.表示温度比低,读作负摄氏度或零下摄氏度,故D错误。

故选B。

8.【答案】

【解析】解:

新型材料在时开始熔化,当温度升到时还没有熔化完,说明新型材料熔化时温度不断上升,没有固定的熔点,所以新型材料是非晶体;

因新型材料是非晶体,则新型材料在凝固过程中放热,温度逐渐降低,没有一定的凝固温度;

A、固体吸收热量,温度升高到达一定温度时,不断吸收热量,温度不变,符合晶体熔化的特点,这是晶体的熔化图象,故A不符合题意。

B、液体温度降低到一定温度时,不断放热,温度保持不变,符合晶体的凝固特点,是晶体凝固的图象,故B不符合题意。

C、固体不断吸收热量,温度不变升高,符合非晶体的熔化特点,是非晶体的熔化图象,故C不符合题意。

D、液体不断放出热量,温度不断降低,符合非晶体的凝固特点,是非晶体的凝固图象,故D符合题意。

故选:。

晶体和非晶体的重要区别是:晶体熔化过程中,不断吸收热量,温度保持不变。凝固过程中,不断放出热量,温度保持不变;非晶体熔化过程中,不断吸收热量,温度不断上升。凝固过程中,不断放出热量,温度不断下降。其中晶体的熔化、凝固图象中有一水平线段,而非晶体没有。

本题考查了晶体和非晶体的区别:晶体和非晶体的区别是晶体有确定的熔点和凝固点,而非晶体没有。难度不大,是一道热学的基础题。

9.【答案】

【解析】解:甲盆里的冰块多些,乙盆里的冰块少些,甲盆放在阳光下,乙盆放在背阴处,两盆水里的冰块都未完全熔化,说明两盆水里都是冰水混合物,不论质量大小,冰水混合物的温度都是,所以两盆水的温度相等。

故选:。

冰水混合物的温度都是。

掌握冰水混合物的温度是是解决此题的关键。

10.【答案】

【解析】略

11.【答案】

【解析】

【分析】

本题主要考查学生对晶体熔点与杂质是否有关的了解,以及凝华现象,对生活中常见的物态变化要有所认识。

物质由固态变为液态的过程叫熔化,熔化过程要吸收热量;

物质由气态直接变为固态的过程叫凝华,凝华过程需要放出热量。

【解答】

往冰上撒盐,使冰中参入杂质,降低冰的熔点,使冰熔化,熔化吸热,测得易拉罐中冰和盐水混合物的温度低于;同时空气中的水蒸气遇冷直接凝华成小冰晶附在底部形成霜。

故选A。

12.【答案】

【解析】解:、雨是空气中的水蒸气遇冷液化为液态的小水滴是液化现象,需要放热,故A错误;

B、露是空气中的水蒸气遇冷液化为液态的小水滴,附着在植被表面,此过程放热,故B正确;

C、霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,附着在建筑物或植被表面,此过程中放热,故C错误;

D、雪是空气中的水蒸气遇冷凝华为固态的冰晶,此过程中放热,故D错误。

故选:。

物质由气态直接变为固态叫凝华,物质由固态直接变为气态叫升华;由气态变为液态叫液化,由液态变为气态叫汽化;由固态变为液态叫熔化,由液态变为固态叫凝固;

六种物态变化过程中,都伴随着吸热或放热;其中放出热量的物态变化有:凝固、液化、凝华;吸热的有:熔化、汽化、升华。

分析生活中的热现象属于哪种物态变化,关键要看清物态变化前后,物质各处于什么状态;另外对六种物态变化的吸热和放热情况也要有清晰的认识。

13.【答案】

【解析】解:图中温度计的分度值为,由图我们可以看出较大的数字在下方,则可以判断出被测温度低于。图中液柱上表面对应在数字“”下方第二格处,则其示数为。

由“在一个标准大气压下,将它放入沸水中,示数为;放入冰水混合物中,示数为”可知,该温度计的分度值为。当其示数为时,其真实温度为。

故答案为:;。

图中温度计的分度值为,由图我们可以看出较大的数字在下方,则可以判断出被测温度低于;

在标准大气压下,冰水混合物的温度为,沸水的温度为;

该温度计在沸水中的示数为,则其对应的真实温度为;

该温度计在冰水混合物中的示数为,则其对应的真实温度为。

在遇到这类示数不准确的温度计试题时,要先计算出该温度计的分度值,然后再根据比例关系得出答案。

14.【答案】凝固放热

【解析】略

15.【答案】蒸发吸热 熔化吸热

【解析】解:病人高烧时,首先是在人体的皮肤上大面积地擦酒精,主要是利用酒精蒸发吸热,降低体温;也有的在病人头上冷敷冰袋,冰由固态变为液态的水,是熔化过程,熔化过程从高烧的病人身上吸收热量,防止病人温度过高,发生危险。

故答案为:蒸发吸热;熔化吸热。

蒸发是在任何温度下都能进行的汽化现象,以及蒸发吸热。物质从固态变为液态的过程是熔化,熔化吸热,物质所处的状态与温度有关。

本题主要考查学生对蒸发吸热在日常生活中的应用,解决此类问题要结合物态变化及变化过程中的吸热现象进行分析解答,真正体现了由物理走向生活。

16.【答案】 倒立、缩小的实像

【解析】解:分析图象中有关数据可知,当物距等于倍焦距,像距等于物距,故,则,该透镜的焦距为;若保持凸透镜和光屏的位置不变,像距大于倍焦距,则要求物距大于倍焦距小于倍焦距,则物体放在点时,可能在光屏上观察到物体的像,若将光屏移动到点,刚好在光屏上呈现一个清晰的像,此时像距大于倍焦距小于倍焦距,物距大于倍焦距,由凸透镜成像规律可知所成的像为倒立、缩小的实像;

故答案为:;;倒立、缩小的实像。

分析图象中有关数据可知,当物距等于倍焦距,像距等于物距,计算透镜的焦距;物距大于一倍焦距小于二倍焦距成倒立放大实像,像距大于二倍焦距;物距大于二倍焦距成倒立缩小实像,像距大于一倍焦距小于二倍焦距。

此题是探究凸透镜成像的规律,分析像距、成像特点与物距的关系,焦距的计算。

17.【答案】远离 前方

【解析】解:由于近视镜片对光线有发散作用,将近视镜片放在发光体与凸透镜之间,像要远离凸透镜,此时要在光屏上得到清晰的像,应使光屏远离凸透镜;在近视眼得到矫正之前,物体的像成在视网膜的前方。

故答案为:远离;前方。

由于近视镜片对光线有发散作用,将近视镜片放在发光体与凸透镜之间,像要远离凸透镜;近视眼看物体,物体的像成在视网膜的前方。

熟练掌握近视眼的成因与矫正是解题的关键。

18.【答案】;

【解析】解:

由题知,当用眼睛观察镜子时,光束似乎是从处发散开来的,则凸透镜的焦点在平面镜前面,

而物体在平面镜中成像时,物像关于平面镜对称,根据平面镜成像特点作出凸透镜的焦点,如图所示:

光束会聚处和点的距离;

焦距是焦点到光心的距离,则凸透镜的焦距:。

故答案为:;。

眼睛观察镜子时,感到光束是在点发出的,根据物像关于平面镜对称,可以确定凸透镜焦点的位置,从而判断光束会聚处和点的距离。凸透镜的焦距。

本题关键是根据平面镜成像特点判断凸透镜焦点的位置。

19.【答案】解:人能看到水中的鱼,是因为鱼反射的光线经水面折射后进入人眼,人眼看到的鱼是鱼的虚像,虚像在鱼的实际位置的上方,则图中为水中鱼的像,为水中的鱼;所以先连接,与水面的交界点为折射点,然后连接,光的传播方向是从到,再到,如图所示:

【解析】由于光的折射,人看到的鱼是鱼在水的像,比原来的位置要浅一点,故可先连接,与水面的交点即为入射点,再连接入射点和,标出光的传播方向。

通过光的折射现象的作图,说明了为什么感觉水中的物体看起来变浅的原因。

20.【答案】解:由给出的光线可知,原本向中间会聚的光线经透镜折射后变得平行不再会聚,故虚线框内的是凹透镜.

两条光线,经图示透镜折射后,变得提前会聚,因此该透镜对光线有会聚作用,为凸透镜.如图所示:

【解析】凸透镜对光线有会聚作用,除过光心的光线之外的所有射向凸透镜的光线,经凸透镜折射后都会比原来会聚一些;从焦点发出的光线,经凸透镜后变为平行光线.

凹透镜对光线有发散作用,除过光心的光线之外的所有射向凹透镜的光线,经凹透镜折射后都会比原来发散一些;射向虚焦点的光线,经凹透镜后变为平行光线.

本题考查学生对凸透镜和凹透镜光学特点的了解及应用,属于基础性的知识.凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散作用.能够判断出光线经透镜后变得发散还是会聚,是解决此类题目的关键.

21.【答案】解:分别作出物体端点、关于平面镜的对称点、,用虚线连接、即为在平面镜中的像;

连接,与平面镜的交点便是入射点,从而做出入射光线和反射光线;

过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴,如下图所示:

【解析】平面镜成像的特点是:像物大小相等、到平面镜的距离相等、连线与镜面垂直、左右互换,即像物关于平面镜对称,利用这一对称性作出的像。

根据反射光线的反向延长线过像点,又过凸透镜的焦点点确定反射光线的位置,补充上入射光线;

根据过焦点的光线经过凸透镜后平行射出作出经过凸透镜的折射光线。

此题考查了光的反射和平面镜成像光路图,同时考查了凸透镜的三条特殊光线作图,综合性强,知识点结合巧妙,且难度适中,是一道好题。

22.【答案】;

同一高度;

放大;变小;

物距小于一倍焦距或者在焦点上;

上升

【解析】

【分析】

焦距是指从焦点到凸透镜的距离,根据图甲读出便可;

为使像能成在光屏的中央,应调节凸透镜、光屏、烛焰的中心大致在同一高度处;

根据凸透镜成像的三种情况判断:,成倒立、缩小的实像,;,成倒立、放大的实像,;,成正立、放大的虚像;成实像时物近像远像变大;

凸透镜成像时,,透过凸透镜能看到正立、放大的虚像,物像在凸透镜的同侧;

实验时,蜡烛变短了,根据光线过光心不改变方向,光屏上的像会向上移动,要使像成在光屏的中央位置,光屏向上移动。

凸透镜成像规律是光学内容的难点,要解决此类问题,首先要熟练掌握成像特点与物距、像距的关系,并了解其应用,平时多动脑,对规律进行总结;同时注意探究实验中器材的摆放和调整,有关对倒立实像的理解和应用,也是重点考察的内容。

【解答】

解:由图知,光屏上出现一个最小最亮的光斑即为凸透镜的焦点处,焦点到凸透镜的距离为,则凸透镜的焦距是.

实验中,应调整烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度上,这样烛焰的像才能成在光屏的中央.

因为物距小于像距,故物体小于像,是倒立放大的实像;

若将蜡烛向远离凸透镜方向移动一段距离,物距增大,像距减小,像减小;

当物距小于等于焦距时,在光屏上都不能呈现烛焰的像

实验一段时间后,蜡烛变短了,根据光线过光心不改变方向,所以光屏上的像向上移动,要使像成在光屏的中央位置,光屏向上移动.

23.【答案】固体受热均匀 晶体 固液共存 沸腾

【解析】解:将装有固体物质的试管放在盛有水的大烧杯中加热,是为了使固体受热均匀;

读数时,视线要与温度计液柱的上表面相平,不能俯视或仰视。所以方法正确;

不管是晶体还是非晶体,在熔化过程中都要吸收热量;从图象上看,段是温度保持不变,所以该物质的熔点是,是晶体;该物质的熔化从第开始,一直到第结束,其熔化过程用了段是熔化过程,处于固液共存状态。段中物质吸收热量,温度不变,为沸腾过程。

故答案为:固体受热均匀;;晶体;;固液共存;沸腾。

为使固体能够均匀受热,需将装有固体物质的试管放在盛有水的大烧杯中加热,并且使物质全部浸没在热水中。

在进行温度计的读数时,视线要与温度计液柱的上表面相平,不能俯视或仰视;视线与刻度线相交点为读出的温度值;

掌握晶体和非晶体的熔化特点:晶体在熔化过程中吸热温度保持不变,非晶体在熔化过程中吸热温度不断升高。

此题是探究物质的熔化规律,在熔化过程中需要用温度计测量温度的变化,所以需要掌握温度计的使用及读数。同时考查了晶体和非晶体的区别。

24.【答案】温度计玻璃泡接触容器底 大 小于 升高

【解析】解:他所用装置中的错误之处是把温度计玻璃泡接触容器底了,这样测量值会偏大;

根据表中数据可知,水的温度到时不再发生改变,因此水的沸点是,所以此时的大气压小于一个标准大气压;

中气泡在上升过程中体积逐渐变大,所以是沸腾时的现象;图中气泡在上升过程中体积逐渐减小,所以是沸腾前的现象;

仅水的质量减少,水温度升高的速度加快,但沸点不变,所以应为;若提高水的初温,水的沸点也不变,只是初温升高,故选;

用一玻璃片把烧杯紧密盖住,烧杯内气压变大,则水的沸点将升高。

故答案为:温度计玻璃泡接触容器底;;小于;;;;升高。

温度计测量液体温度时,温度计的玻璃泡完全浸没在被测液体中,不要碰到容器底和容器壁;

根据沸腾时水的温度不变确定沸点;在一个标准大气压下,水的沸点是,且液体沸点与气压有关,气压越高,沸点越高;

掌握水沸腾前和沸腾时的现象区别:沸腾前气泡在上升过程中体积逐渐减小;沸腾时气泡在上升过程中体积逐渐增大;

若仅减小水的质量,则水的沸点会不变,加热时间变短;若提高水的初温,水的沸点也不变;

水的沸点与大气压有关,大气压越大,沸点越高。

此题考查了关于水沸腾实验的理解和掌握,在做“观察水沸腾”的实验时,应能熟练装配实验的装置,并能分析实验条件对其结果的影响,同时要学会分析温度随时间变化的图象。

第2页,共3页

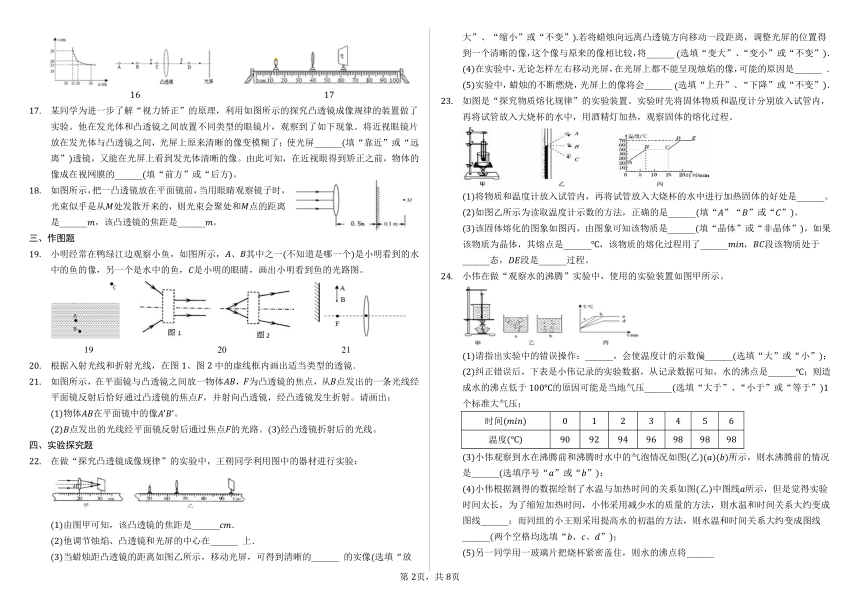

一、单选题

小明在岸上看见鱼在水中游玩,看到的“鱼”是

A. 光的反射形成的实像 B. 光的反射形成的虚像

C. 光的折射形成的实像 D. 光的折射形成的虚像

“影”是日常生活中常见的现象,如在灯光下做游戏时形成的“手影”;湖边的柳树在地上的“影子”;柳树在水中的“倒影”;“海市蜃楼”中的“幻影”等等。以上各种“影”与物理原理的对应关系不正确的是

A. 手影光的直线传播 B. 影子光的直线传播

C. 倒影光的反射 D. 幻影光的反射

在“五岳”之一的泰山上,历史上曾多次出现“佛光”奇景。据目击者说,“佛光”是一个巨大的五彩缤纷的光环,与常见的彩虹色彩完全一样。“佛光”形成的主要原因是

A. 光的直线传播 B. 小孔成像 C. 光的反射 D. 光的色散

如图所示,在一块玻璃砖内,一束平行光线恰好正对着玻璃内椭圆形状的空气泡射去,则光束通过空气泡后

A. 仍为平行光束 B. 变为发散光束 C. 变为会聚光束 D. 无法确定

小明利用太阳光测量凸透镜的焦距。下列操作最合理的是

A. B. C. D.

放映幻灯片时,要想在屏幕上得到一个和图中方向一致的图象,幻灯片应该怎样放置( ) A. B. C. D.

下列说法正确的是

A. 的冰比的水冷 B. 洗热水澡时,洗澡水的适宜温度约

C. 正常情况下,人的体温约为 D. 读作“摄氏零下度”

科技推动社会发展,科研人员发明一种新型材料,它在时开始熔化,当温度升到时还没有熔化完,图中能反映这种材料凝固特点的图象是

A. B. C. D.

甲、乙两盆水里都有冰块,甲盆里的冰块多些,乙盆里的冰块少些,甲盆放在阳光下,乙盆放在背阴处,两盆水里的冰块都未完全熔化,那么

A. 甲盆水的温度比乙盆高 B. 两盆水的温度相等

C. 乙盆水的温度可能比甲盆水的温度高 D. 不能确定,必须用温度计测量后才能知道

异丁烷和甲基丙烷作为新的制冷剂,已经代替氟利昂成为电冰箱中新的热量“搬运工”较多的氟利昂会破坏大气中的臭氧层,当液态制冷剂进入电冰箱的冷冻室后,吸走热量,此时制冷剂发生的物态变化是

A. 熔化 B. 液化 C. 凝固 D. 汽化

如图,在一个标准大气压下,某同学将冰块放入空易拉罐中并加入适量的盐,用筷子搅拌大约半分钟,测得易拉罐中冰与盐水混合物的温度低于,实验时易拉罐的底部有白霜生成对于这一实验和现象的分析正确的是

A. 盐使冰的熔点低于,白霜的生成是凝华现象

B. 盐使冰的熔点高于,白霜的生成是凝华现象

C. 盐使冰的熔点低于,白霜的生成是凝固现象

D. 盐使冰的熔点高于,白霜的生成是凝固现象

下列诗词中涉及的热现象,其中解释正确的是

A. 天街小雨润如酥,草色遥看近却无--雨的形成是汽化现象,需要放热

B. 桂魄初生秋露微,轻罗已薄未更衣--露的形成是液化现象,需要放热

C. 月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠--霜的形成是凝固现象,需要吸热

D. 晨起开门雪满山,雪晴云淡日光寒--雪的形成是熔化现象,需要吸热

二、填空题

温度计是初中阶段常用的测量工具,如图所示的温度计,此时显示的温度为______,现有一支温度计刻度均匀,但读数不准,在一个标准大气压下,将它放入沸水中,示数为;放入冰水混合物中,示数为,现把该温度计悬挂在教师墙上,其示数为,教室内的实际气温是______。

在北方的冬天,为了很好地保存蔬菜,人们通常在菜窖里放几桶水,水结冰能使菜窖内温度不至于太低。这是利用了水 。

生活中处处有物理,留心观察皆学问。病人高烧时,我们经常采用物理疗法,有的往病人身体上擦抹酒精,也有的在病人头上冷敷冰袋。其中的道理:前者是______;后者是______。

如图所示是某凸透镜成实像时,像距和物距的关系图象。分析图象中有关数据可知,该透镜的焦距为______,、、、在凸透镜主光轴上,为焦点。若保持凸透镜和光屏的位置不变,则物体放在______点时,可能在光屏上观察到物体的像,若将光屏移动到点,刚好在光屏上呈现一个清晰的像,则该像的性质是______。

16 17

某同学为进一步了解“视力矫正”的原理,利用如图所示的探究凸透镜成像规律的装置做了实验。他在发光体和凸透镜之间放置不同类型的眼镜片,观察到了如下现象。将近视眼镜片放在发光体与凸透镜之间,光屏上原来清晰的像变模糊了;使光屏______填“靠近”或“远离”透镜,又能在光屏上看到发光体清晰的像。由此可知,在近视眼得到矫正之前,物体的像成在视网膜的______填“前方”或“后方。

如图所示,把一凸透镜放在平面镜前,当用眼睛观察镜子时,光束似乎是从处发散开来的,则光束会聚处和点的距离是______,该凸透镜的焦距是______。

三、作图题

小明经常在鸭绿江边观察小鱼,如图所示,、其中之一不知道是哪一个是小明看到的水中的鱼的像,另一个是水中的鱼,是小明的眼睛,画出小明看到鱼的光路图。

19 20 21

根据入射光线和折射光线,在图、图中的虚线框内画出适当类型的透镜.

如图所示,在平面镜与凸透镜之间放一物体,为凸透镜的焦点,从点发出的一条光线经平面镜反射后恰好通过凸透镜的焦点,并射向凸透镜,经凸透镜发生折射。请画出:

物体在平面镜中的像。

点发出的光线经平面镜反射后通过焦点的光路。经凸透镜折射后的光线。

四、实验探究题

在做“探究凸透镜成像规律”的实验中,王朔同学利用图中的器材进行实验:

由图甲可知,该凸透镜的焦距是______.

他调节烛焰、凸透镜和光屏的中心在______ 上.

当蜡烛距凸透镜的距离如图乙所示,移动光屏,可得到清晰的______ 的实像选填“放大”、“缩小”或“不变”若将蜡烛向远离凸透镜方向移动一段距离,调整光屏的位置得到一个清晰的像,这个像与原来的像相比较,将______选填“变大”、“变小”或“不变”.

在实验中,无论怎样左右移动光屏,在光屏上都不能呈现烛焰的像,可能的原因是______ .

实验中,蜡烛的不断燃烧,光屏上的像将会______选填“上升”、“下降”或“不变”.

如图是“探究物质熔化规律”的实验装置。实验时先将固体物质和温度计分别放入试管内,再将试管放入大烧杯的水中,用酒精灯加热,观察固体的熔化过程。

将物质和温度计放入试管内,再将试管放入大烧杯的水中进行加热固体的好处是______。

如图乙所示为读取温度计示数的方法,正确的是______填“”“”或“”。

该固体熔化的图象如图丙,由图象可知该物质是______填“晶体”或“非晶体”,如果该物质为晶体,其熔点是______,该物质的熔化过程用了______,段该物质处于______态,段是______过程。

小伟在做“观察水的沸腾”实验中,使用的实验装置如图甲所示。

请指出实验中的错误操作:______,会使温度计的示数偏______选填“大”或“小”;

纠正错误后,下表是小伟记录的实验数据,从记录数据可知,水的沸点是______;则造成水的沸点低于的原因可能是当地气压______选填“大于”、“小于”或“等于”个标准大气压;

时间

温度

小伟观察到水在沸腾前和沸腾时水中的气泡情况如图乙所示,则水沸腾前的情况是______选填序号“”或“”;

小伟根据测得的数据绘制了水温与加热时间的关系如图乙中图线所示,但是觉得实验时间太长,为了缩短加热时间,小伟采用减少水的质量的方法,则水温和时间关系大约变成图线______;而同组的小王则采用提高水的初温的方法,则水温和时间关系大约变成图线______两个空格均选填“、、”;

另一同学用一玻璃片把烧杯紧密盖住,则水的沸点将______

答案和解析

1.【答案】

【解析】解:看到水中的鱼是由于光线从水中通过空气进入人的眼睛的,因此是光的折射现象形成的,并且像为虚像,故ABC错误,D正确。

故选:。

光的折射:光从一种透明介质斜射入另一种透明介质时,光线的传播方向会发生改变,折射时形成的像是虚像。

本题考查了光的折射,是一道考查学生学以致用能力的好题。

2.【答案】

【解析】解:光沿直线传播过程中遇到不透明的物体,在物体的后面形成的光照不到的暗区叫影子,手影和影子都是由光的直线传播形成的,故A、B正确;倒影是平面镜成像,平静的水面相当于平面镜,平面镜成的像与物关于水面对称,所以是倒立的,其原理是光的反射,故C正确;“海市蜃楼”中的“幻影”是光在分布不均匀的大气中传播方向不断改变,从而发生的折射现象,故D错误。

3.【答案】

【解析】

【分析】

本题考查学生对色散具体现象的分析能力,比较简单,属于基础知识。

太阳光是由七种颜色的光复合而成,经过色散现象后,可以看到多种颜色的光。

【解答】

看到五彩缤纷的光环,说明发生了光的色散现象,故D正确,ABC错误。

故选D。

4.【答案】

【解析】

【分析】

本题中的一个干扰因素就是那个凸形的气泡,学生往往只注意到了气泡的形状,而忽视了对光线起主要作用的其实是玻璃砖。

判断光线通过玻璃砖后会怎样,关键是要看玻璃砖属于什么透镜。图中,玻璃砖是被气泡分成了两部分,这两部分都属于凹透镜,凹透镜对光有发散作用。

【解答】

如果不是对图片进行分析,很容易误选A,因为凸形气泡不是玻璃元件,故它不是凸透镜;

玻璃砖被气泡分成两部分,这两部分都是中间薄,边缘厚,都是凹透镜,对光线有发散作用,因此平行光经过玻璃砖后,会变得发散。

故选B。

5.【答案】

【解析】

【分析】

本题考查了会聚太阳光法测凸适镜焦距的方法,注意:凸透镜要正对太阳光,使光线平行于主光轴。

平行于主光轴的光线,经凸透镜折射后会聚于凸透镜的焦点。据此可以利用会聚太阳光法测凸透镜的焦距:太阳光可以近似看为平行光源,将凸透镜正对着太阳光,太阳光经凸透镜后将会聚在焦点。所以把光屏置于另一侧,改变光屏与凸透镜间的距离,直到光屏上出现一个最小、最亮的光斑,这个光斑便为焦点,测出光斑到凸透镜光心的距离,便是焦距。

【解答】

利用会聚太阳光法测焦距时,要将凸透镜正对着太阳光,太阳光经凸透镜后将会聚在焦点。所以把白纸光屏置于另一侧,改变白纸与凸透镜间的距离,直到光屏上出现一个最小、最亮的光斑,这个光斑便为焦点,测出光斑到凸透镜光心的距离,可得凸透镜的焦距。可见ABC错误,D正确。

故选D。

6.【答案】

【解析】解:凸透镜成实像时,像与物比较,应该是上下左右都互换,所以放映幻灯时,要想使屏幕上出现放大的小鸭子像,幻灯片的插法应该是让小鸭子的头朝下,嘴向右。只有符合。

故选:。

幻灯机利用了凸透镜能成倒立放大的像的规律,像与物比较,应该是上下左右都互换,据此分析即可。

幻灯机用的是凸透镜凸透镜成实像时,,成倒立放大的实像;幻灯片的插法应该是倒立的、左右互换的。

7.【答案】

【解析】

【分析】

此题考查了温度的物理意义、单位读法、常见温度值,

难度不大,是一道基础题。

【解答】

A.的冰与的水状态不同,温度相同,所以冷热程度相同,故A错误;

B.人体正常体温是,洗澡水的温度略高约为,故B符合实际;

C.正常情况下,人的体温在左右,故C不符合实际;

D.表示温度比低,读作负摄氏度或零下摄氏度,故D错误。

故选B。

8.【答案】

【解析】解:

新型材料在时开始熔化,当温度升到时还没有熔化完,说明新型材料熔化时温度不断上升,没有固定的熔点,所以新型材料是非晶体;

因新型材料是非晶体,则新型材料在凝固过程中放热,温度逐渐降低,没有一定的凝固温度;

A、固体吸收热量,温度升高到达一定温度时,不断吸收热量,温度不变,符合晶体熔化的特点,这是晶体的熔化图象,故A不符合题意。

B、液体温度降低到一定温度时,不断放热,温度保持不变,符合晶体的凝固特点,是晶体凝固的图象,故B不符合题意。

C、固体不断吸收热量,温度不变升高,符合非晶体的熔化特点,是非晶体的熔化图象,故C不符合题意。

D、液体不断放出热量,温度不断降低,符合非晶体的凝固特点,是非晶体的凝固图象,故D符合题意。

故选:。

晶体和非晶体的重要区别是:晶体熔化过程中,不断吸收热量,温度保持不变。凝固过程中,不断放出热量,温度保持不变;非晶体熔化过程中,不断吸收热量,温度不断上升。凝固过程中,不断放出热量,温度不断下降。其中晶体的熔化、凝固图象中有一水平线段,而非晶体没有。

本题考查了晶体和非晶体的区别:晶体和非晶体的区别是晶体有确定的熔点和凝固点,而非晶体没有。难度不大,是一道热学的基础题。

9.【答案】

【解析】解:甲盆里的冰块多些,乙盆里的冰块少些,甲盆放在阳光下,乙盆放在背阴处,两盆水里的冰块都未完全熔化,说明两盆水里都是冰水混合物,不论质量大小,冰水混合物的温度都是,所以两盆水的温度相等。

故选:。

冰水混合物的温度都是。

掌握冰水混合物的温度是是解决此题的关键。

10.【答案】

【解析】略

11.【答案】

【解析】

【分析】

本题主要考查学生对晶体熔点与杂质是否有关的了解,以及凝华现象,对生活中常见的物态变化要有所认识。

物质由固态变为液态的过程叫熔化,熔化过程要吸收热量;

物质由气态直接变为固态的过程叫凝华,凝华过程需要放出热量。

【解答】

往冰上撒盐,使冰中参入杂质,降低冰的熔点,使冰熔化,熔化吸热,测得易拉罐中冰和盐水混合物的温度低于;同时空气中的水蒸气遇冷直接凝华成小冰晶附在底部形成霜。

故选A。

12.【答案】

【解析】解:、雨是空气中的水蒸气遇冷液化为液态的小水滴是液化现象,需要放热,故A错误;

B、露是空气中的水蒸气遇冷液化为液态的小水滴,附着在植被表面,此过程放热,故B正确;

C、霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,附着在建筑物或植被表面,此过程中放热,故C错误;

D、雪是空气中的水蒸气遇冷凝华为固态的冰晶,此过程中放热,故D错误。

故选:。

物质由气态直接变为固态叫凝华,物质由固态直接变为气态叫升华;由气态变为液态叫液化,由液态变为气态叫汽化;由固态变为液态叫熔化,由液态变为固态叫凝固;

六种物态变化过程中,都伴随着吸热或放热;其中放出热量的物态变化有:凝固、液化、凝华;吸热的有:熔化、汽化、升华。

分析生活中的热现象属于哪种物态变化,关键要看清物态变化前后,物质各处于什么状态;另外对六种物态变化的吸热和放热情况也要有清晰的认识。

13.【答案】

【解析】解:图中温度计的分度值为,由图我们可以看出较大的数字在下方,则可以判断出被测温度低于。图中液柱上表面对应在数字“”下方第二格处,则其示数为。

由“在一个标准大气压下,将它放入沸水中,示数为;放入冰水混合物中,示数为”可知,该温度计的分度值为。当其示数为时,其真实温度为。

故答案为:;。

图中温度计的分度值为,由图我们可以看出较大的数字在下方,则可以判断出被测温度低于;

在标准大气压下,冰水混合物的温度为,沸水的温度为;

该温度计在沸水中的示数为,则其对应的真实温度为;

该温度计在冰水混合物中的示数为,则其对应的真实温度为。

在遇到这类示数不准确的温度计试题时,要先计算出该温度计的分度值,然后再根据比例关系得出答案。

14.【答案】凝固放热

【解析】略

15.【答案】蒸发吸热 熔化吸热

【解析】解:病人高烧时,首先是在人体的皮肤上大面积地擦酒精,主要是利用酒精蒸发吸热,降低体温;也有的在病人头上冷敷冰袋,冰由固态变为液态的水,是熔化过程,熔化过程从高烧的病人身上吸收热量,防止病人温度过高,发生危险。

故答案为:蒸发吸热;熔化吸热。

蒸发是在任何温度下都能进行的汽化现象,以及蒸发吸热。物质从固态变为液态的过程是熔化,熔化吸热,物质所处的状态与温度有关。

本题主要考查学生对蒸发吸热在日常生活中的应用,解决此类问题要结合物态变化及变化过程中的吸热现象进行分析解答,真正体现了由物理走向生活。

16.【答案】 倒立、缩小的实像

【解析】解:分析图象中有关数据可知,当物距等于倍焦距,像距等于物距,故,则,该透镜的焦距为;若保持凸透镜和光屏的位置不变,像距大于倍焦距,则要求物距大于倍焦距小于倍焦距,则物体放在点时,可能在光屏上观察到物体的像,若将光屏移动到点,刚好在光屏上呈现一个清晰的像,此时像距大于倍焦距小于倍焦距,物距大于倍焦距,由凸透镜成像规律可知所成的像为倒立、缩小的实像;

故答案为:;;倒立、缩小的实像。

分析图象中有关数据可知,当物距等于倍焦距,像距等于物距,计算透镜的焦距;物距大于一倍焦距小于二倍焦距成倒立放大实像,像距大于二倍焦距;物距大于二倍焦距成倒立缩小实像,像距大于一倍焦距小于二倍焦距。

此题是探究凸透镜成像的规律,分析像距、成像特点与物距的关系,焦距的计算。

17.【答案】远离 前方

【解析】解:由于近视镜片对光线有发散作用,将近视镜片放在发光体与凸透镜之间,像要远离凸透镜,此时要在光屏上得到清晰的像,应使光屏远离凸透镜;在近视眼得到矫正之前,物体的像成在视网膜的前方。

故答案为:远离;前方。

由于近视镜片对光线有发散作用,将近视镜片放在发光体与凸透镜之间,像要远离凸透镜;近视眼看物体,物体的像成在视网膜的前方。

熟练掌握近视眼的成因与矫正是解题的关键。

18.【答案】;

【解析】解:

由题知,当用眼睛观察镜子时,光束似乎是从处发散开来的,则凸透镜的焦点在平面镜前面,

而物体在平面镜中成像时,物像关于平面镜对称,根据平面镜成像特点作出凸透镜的焦点,如图所示:

光束会聚处和点的距离;

焦距是焦点到光心的距离,则凸透镜的焦距:。

故答案为:;。

眼睛观察镜子时,感到光束是在点发出的,根据物像关于平面镜对称,可以确定凸透镜焦点的位置,从而判断光束会聚处和点的距离。凸透镜的焦距。

本题关键是根据平面镜成像特点判断凸透镜焦点的位置。

19.【答案】解:人能看到水中的鱼,是因为鱼反射的光线经水面折射后进入人眼,人眼看到的鱼是鱼的虚像,虚像在鱼的实际位置的上方,则图中为水中鱼的像,为水中的鱼;所以先连接,与水面的交界点为折射点,然后连接,光的传播方向是从到,再到,如图所示:

【解析】由于光的折射,人看到的鱼是鱼在水的像,比原来的位置要浅一点,故可先连接,与水面的交点即为入射点,再连接入射点和,标出光的传播方向。

通过光的折射现象的作图,说明了为什么感觉水中的物体看起来变浅的原因。

20.【答案】解:由给出的光线可知,原本向中间会聚的光线经透镜折射后变得平行不再会聚,故虚线框内的是凹透镜.

两条光线,经图示透镜折射后,变得提前会聚,因此该透镜对光线有会聚作用,为凸透镜.如图所示:

【解析】凸透镜对光线有会聚作用,除过光心的光线之外的所有射向凸透镜的光线,经凸透镜折射后都会比原来会聚一些;从焦点发出的光线,经凸透镜后变为平行光线.

凹透镜对光线有发散作用,除过光心的光线之外的所有射向凹透镜的光线,经凹透镜折射后都会比原来发散一些;射向虚焦点的光线,经凹透镜后变为平行光线.

本题考查学生对凸透镜和凹透镜光学特点的了解及应用,属于基础性的知识.凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散作用.能够判断出光线经透镜后变得发散还是会聚,是解决此类题目的关键.

21.【答案】解:分别作出物体端点、关于平面镜的对称点、,用虚线连接、即为在平面镜中的像;

连接,与平面镜的交点便是入射点,从而做出入射光线和反射光线;

过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴,如下图所示:

【解析】平面镜成像的特点是:像物大小相等、到平面镜的距离相等、连线与镜面垂直、左右互换,即像物关于平面镜对称,利用这一对称性作出的像。

根据反射光线的反向延长线过像点,又过凸透镜的焦点点确定反射光线的位置,补充上入射光线;

根据过焦点的光线经过凸透镜后平行射出作出经过凸透镜的折射光线。

此题考查了光的反射和平面镜成像光路图,同时考查了凸透镜的三条特殊光线作图,综合性强,知识点结合巧妙,且难度适中,是一道好题。

22.【答案】;

同一高度;

放大;变小;

物距小于一倍焦距或者在焦点上;

上升

【解析】

【分析】

焦距是指从焦点到凸透镜的距离,根据图甲读出便可;

为使像能成在光屏的中央,应调节凸透镜、光屏、烛焰的中心大致在同一高度处;

根据凸透镜成像的三种情况判断:,成倒立、缩小的实像,;,成倒立、放大的实像,;,成正立、放大的虚像;成实像时物近像远像变大;

凸透镜成像时,,透过凸透镜能看到正立、放大的虚像,物像在凸透镜的同侧;

实验时,蜡烛变短了,根据光线过光心不改变方向,光屏上的像会向上移动,要使像成在光屏的中央位置,光屏向上移动。

凸透镜成像规律是光学内容的难点,要解决此类问题,首先要熟练掌握成像特点与物距、像距的关系,并了解其应用,平时多动脑,对规律进行总结;同时注意探究实验中器材的摆放和调整,有关对倒立实像的理解和应用,也是重点考察的内容。

【解答】

解:由图知,光屏上出现一个最小最亮的光斑即为凸透镜的焦点处,焦点到凸透镜的距离为,则凸透镜的焦距是.

实验中,应调整烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度上,这样烛焰的像才能成在光屏的中央.

因为物距小于像距,故物体小于像,是倒立放大的实像;

若将蜡烛向远离凸透镜方向移动一段距离,物距增大,像距减小,像减小;

当物距小于等于焦距时,在光屏上都不能呈现烛焰的像

实验一段时间后,蜡烛变短了,根据光线过光心不改变方向,所以光屏上的像向上移动,要使像成在光屏的中央位置,光屏向上移动.

23.【答案】固体受热均匀 晶体 固液共存 沸腾

【解析】解:将装有固体物质的试管放在盛有水的大烧杯中加热,是为了使固体受热均匀;

读数时,视线要与温度计液柱的上表面相平,不能俯视或仰视。所以方法正确;

不管是晶体还是非晶体,在熔化过程中都要吸收热量;从图象上看,段是温度保持不变,所以该物质的熔点是,是晶体;该物质的熔化从第开始,一直到第结束,其熔化过程用了段是熔化过程,处于固液共存状态。段中物质吸收热量,温度不变,为沸腾过程。

故答案为:固体受热均匀;;晶体;;固液共存;沸腾。

为使固体能够均匀受热,需将装有固体物质的试管放在盛有水的大烧杯中加热,并且使物质全部浸没在热水中。

在进行温度计的读数时,视线要与温度计液柱的上表面相平,不能俯视或仰视;视线与刻度线相交点为读出的温度值;

掌握晶体和非晶体的熔化特点:晶体在熔化过程中吸热温度保持不变,非晶体在熔化过程中吸热温度不断升高。

此题是探究物质的熔化规律,在熔化过程中需要用温度计测量温度的变化,所以需要掌握温度计的使用及读数。同时考查了晶体和非晶体的区别。

24.【答案】温度计玻璃泡接触容器底 大 小于 升高

【解析】解:他所用装置中的错误之处是把温度计玻璃泡接触容器底了,这样测量值会偏大;

根据表中数据可知,水的温度到时不再发生改变,因此水的沸点是,所以此时的大气压小于一个标准大气压;

中气泡在上升过程中体积逐渐变大,所以是沸腾时的现象;图中气泡在上升过程中体积逐渐减小,所以是沸腾前的现象;

仅水的质量减少,水温度升高的速度加快,但沸点不变,所以应为;若提高水的初温,水的沸点也不变,只是初温升高,故选;

用一玻璃片把烧杯紧密盖住,烧杯内气压变大,则水的沸点将升高。

故答案为:温度计玻璃泡接触容器底;;小于;;;;升高。

温度计测量液体温度时,温度计的玻璃泡完全浸没在被测液体中,不要碰到容器底和容器壁;

根据沸腾时水的温度不变确定沸点;在一个标准大气压下,水的沸点是,且液体沸点与气压有关,气压越高,沸点越高;

掌握水沸腾前和沸腾时的现象区别:沸腾前气泡在上升过程中体积逐渐减小;沸腾时气泡在上升过程中体积逐渐增大;

若仅减小水的质量,则水的沸点会不变,加热时间变短;若提高水的初温,水的沸点也不变;

水的沸点与大气压有关,大气压越大,沸点越高。

此题考查了关于水沸腾实验的理解和掌握,在做“观察水沸腾”的实验时,应能熟练装配实验的装置,并能分析实验条件对其结果的影响,同时要学会分析温度随时间变化的图象。

第2页,共3页

同课章节目录