5孔乙己 课件(共24张PPT)

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第5课

孔乙己

鲁迅

关于鲁迅,你们了解过哪些知识?

新课导入

《从百草园到三味书屋》

《社戏》

《故乡》

1.识记鲁迅的相关文学常识,积累文中的重点字词,了解小说的时代背景,理清故事情节。

2.分析孔乙己的性格特征,体会“以乐景写哀情”这一手法对表现文章主题的作用,掌握分析小说中人物形象的方法。

3.探究造成孔乙己悲剧命运的原因,感受作者对腐朽罪恶的科举制度和病态冷酷的社会的揭露和批判。

学习目标

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,伟大的文学家、思想家和革命家。1918年他首次以“鲁迅”为笔名发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,揭露人性的阴暗与旧礼教“吃人”的本质,奠定了新文学运动的基石。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《南腔北调集》《热风》《且介亭杂文》等。

作者简介

鲁迅生活的绍兴河埠

本文写于1918年冬天,是鲁迅先生继《狂人日记》之后发表的第二篇白话小说。当时,虽然以《新青年》为阵地的新文化运动已揭开了序幕,喊出了“打倒孔家店”的口号,但封建复古的逆流仍很猖獗。为拯救青年一代,不让他们再走“孔乙己们”的老路,鲁迅先生写了这篇小说,声讨科举制度和封建文化教育对知识分子的摧残和毒害。这是一篇讨伐腐朽的封建科举制度的战斗檄文。

背景材料

封建科举制度是隋以后封建王朝用考试选拔官吏的制度。科举是分科举人的意思。明清两代的科举制基本相同。清代规定:凡参加正式科举考试之前必须参加童试,童试参加者称儒童或童生(不管年龄大小),经过童试被录取入县学的称秀才,也叫生员、相公,还叫进学等。这是得功名的起点。正式的科举考试分三级,即乡试、会试、殿试。乡试通常每三年在各省城举行一次,考试时间在秋季。秀才才有资格参加乡试,考中者称为举人,第一名称解元。会试在乡试后第二年春天在京城礼部举行。参加者是举人,考中的称贡士,第一名称会元。殿试由皇帝主持,贡士有资格参加,考中的称进士。殿试分三甲录取。第一甲赐进士及第,第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身。第一甲录取三名,第一名称状元,第二名称榜眼,第三名称探花,合称三甲鼎。

封建科举制度

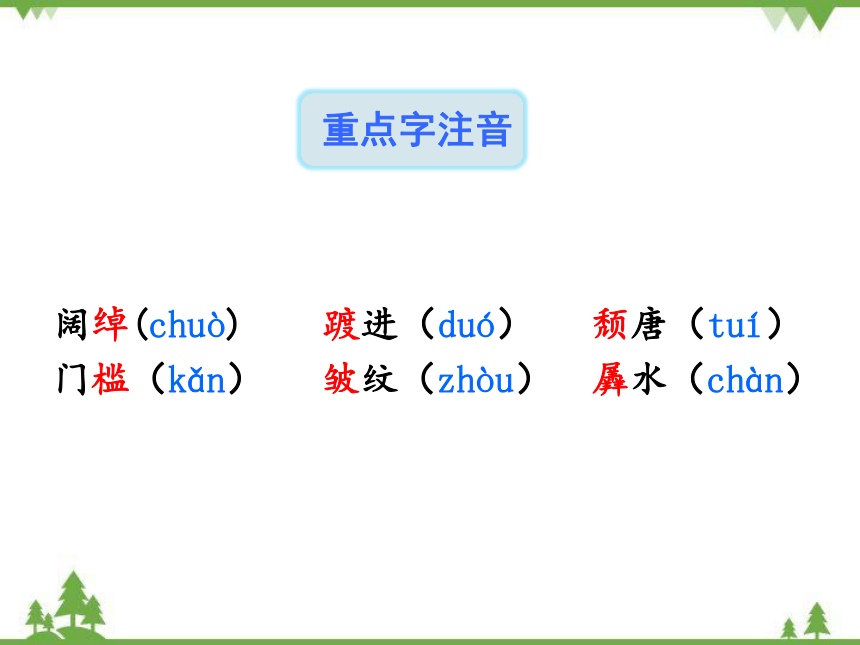

阔绰(chuò) 踱进(duó) 颓唐(tuí)

门槛(kǎn) 皱纹(zhòu) 羼水(chàn)

重点字注音

【荐头】 旧时以介绍佣工为业的人,也泛指介绍职业的人。

【君子固穷】 语出《论语·卫灵公》。意思是君子能够不因穷困而改变操守。固,安守。

【进学】 科举时代,一般童生先在县或府里参加院试,考取了叫“进学”,也就是中了秀才。秀才再到省会参加三年一次的乡试,考中的为“举人”。

【营生】 职业;工作。文中指谋生。

【间或】 偶然,有时候。

【不屑置辩】 不值得去辩解。

【颓唐】 精神萎靡。

重点词语解释

整体感知

小说结构

序幕(1—3段):介绍咸亨酒店,交代环境。

开端、发展(4 — 8段):孔乙己的经历和性格。

高潮(9 — 12段):孔乙己被打折腿的悲惨遭遇。

结局(13段):孔乙己的悲惨结局。

1.试从课文中找出反映以下内容的话

①孔乙己的特殊身份

②孔乙己对人们的作用

③孔乙己的结局

反映孔乙己特殊身份的句子

“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。”

反映孔乙己对人们的作用的一句话

“孔乙己是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过。”

反映孔乙己结局的一句话

“我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。”

孔乙己——科举失败又以读书人自居,生活贫困爱面子又常受人嘲笑,迂腐可笑却又不失善良本性,是一个既可悲又可笑的没落的读书人。

小结

2.探究造成孔乙己悲惨遭遇的原因。

1.社会原因。

(1)封建科举制度的毒害。

(2)封建等级制度和封建思想侵蚀下,民众的麻木不仁。

(3)以丁举人为代表的封建统治者的残酷摧残。

2.自身原因。

热衷科举、好喝懒做、麻木不仁、至死不悟。

3. 作者以第一人称的口吻叙事,有什么好处?

?小说中的“我”是咸亨酒店里的一个小伙计,是孔乙己命运的见证人。用第一人称叙事可以使故事显得真实亲切、情节集中,有利于表现周围人对孔乙己的态度。同时,连一个小伙计都鄙视孔乙己,更能表现社会对不幸者的冷酷,更能反映当时社会的世态炎凉。

品味语言

揣摩以下划线词语的意味

1.便排出九文大钱。

2.他从破口袋里摸出四文大钱。

3.坐着用这手慢慢地走去了。

4.大约孔乙己的确死了。

1.运用“以乐景写哀情”的艺术手法。

学者王夫之曾说过:“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐。”孔乙己在笑声中出场,又在众人的笑声中离去。文中多次写到笑声,而这笑声主要来自短衣帮——同孔乙己一样的穷苦人。这就使孔乙己的悲剧超越了个人悲剧的范畴,揭示出小说更广泛的社会悲剧意义,使小说主题深刻、耐人寻味。孔乙己这一人物形象也因此有了更为深远的代表性和影响力。

写作特色

2.运用多种描写方法刻画人物。

小说运用外貌、语言、动作、神态等多种描写方法,刻画了鲜明的人物形象。例如,小说中多次描写孔乙己满口“之乎者也”,用《论语》中的话替自己辩解,连“偷书”也说“窃书不能算偷”,是“读书人的事”,这些个性化的语言极能表现人物迂腐、虚荣的性格。又如,孔乙己教“我”写字,分茴香豆给孩子们吃,其中一系列的动作描写和神态描写,表现了他的热心和善良。

小说以极俭省的笔墨和典型的生活细节,塑造了孔乙己这个生活在社会底层、迂腐可笑、穷困潦倒、遭遇不幸的读书人形象,反映了封建文化和封建教育对读书人的毒害,控诉了科举制度的罪恶,揭示了封建社会的世态炎凉,人们冷漠、麻木的精神状态以及社会对不幸者的冷酷,从侧面反映了封建社会的腐朽和病态。

课堂小结

1.下列各项中画线的字的注音全都正确的一项是()

A.阔绰(chuò) 涨红(zhǎng) 绽出(zhàn) 间或(jiān)

B.曲尺(qǔ) 傍晚(bàng) 踱进(duó) 唠叨(lāo)

C.荐头(jiàn) 无聊(liáo) 惋惜(wǎn) 皱纹(zhòu)

D.附和(hé) 哄笑(hōng) 门槛(kǎn) 蒲包(pù)

课堂小练

2.下列各项中词语书写完全正确的一项是()

A.服辩 盐煮笋 缠加不清 不屑置辨

B.恳切 下酒物 污人清白 随声附和

C.书藉 凶脸孔 好喝懒做 君子固穷

D.羼水 乱篷篷 纸张笔砚 颓唐不安

3.写出下列句子所运用的描写方法。

(1)只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房子里,要酒要菜,

慢慢地坐喝。 ( )

(2)他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕。

( )

(3)孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住,弯腰下去说道:

“不多了,我已经不多了。” ( )

答案:

1.C

【点拨】A.涨—zhànɡ,间—jiàn。B.曲—qū,唠—láo。

D.和—hè,蒲—pú。

2.B

【点拨】A.加—夹,辨—辩。C.藉—籍。D.篷篷—蓬蓬。

3.(1)动作描写

(2)外貌描写

(3)神态描写、动作描写、语言描写

第5课

孔乙己

鲁迅

关于鲁迅,你们了解过哪些知识?

新课导入

《从百草园到三味书屋》

《社戏》

《故乡》

1.识记鲁迅的相关文学常识,积累文中的重点字词,了解小说的时代背景,理清故事情节。

2.分析孔乙己的性格特征,体会“以乐景写哀情”这一手法对表现文章主题的作用,掌握分析小说中人物形象的方法。

3.探究造成孔乙己悲剧命运的原因,感受作者对腐朽罪恶的科举制度和病态冷酷的社会的揭露和批判。

学习目标

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,伟大的文学家、思想家和革命家。1918年他首次以“鲁迅”为笔名发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,揭露人性的阴暗与旧礼教“吃人”的本质,奠定了新文学运动的基石。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《南腔北调集》《热风》《且介亭杂文》等。

作者简介

鲁迅生活的绍兴河埠

本文写于1918年冬天,是鲁迅先生继《狂人日记》之后发表的第二篇白话小说。当时,虽然以《新青年》为阵地的新文化运动已揭开了序幕,喊出了“打倒孔家店”的口号,但封建复古的逆流仍很猖獗。为拯救青年一代,不让他们再走“孔乙己们”的老路,鲁迅先生写了这篇小说,声讨科举制度和封建文化教育对知识分子的摧残和毒害。这是一篇讨伐腐朽的封建科举制度的战斗檄文。

背景材料

封建科举制度是隋以后封建王朝用考试选拔官吏的制度。科举是分科举人的意思。明清两代的科举制基本相同。清代规定:凡参加正式科举考试之前必须参加童试,童试参加者称儒童或童生(不管年龄大小),经过童试被录取入县学的称秀才,也叫生员、相公,还叫进学等。这是得功名的起点。正式的科举考试分三级,即乡试、会试、殿试。乡试通常每三年在各省城举行一次,考试时间在秋季。秀才才有资格参加乡试,考中者称为举人,第一名称解元。会试在乡试后第二年春天在京城礼部举行。参加者是举人,考中的称贡士,第一名称会元。殿试由皇帝主持,贡士有资格参加,考中的称进士。殿试分三甲录取。第一甲赐进士及第,第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身。第一甲录取三名,第一名称状元,第二名称榜眼,第三名称探花,合称三甲鼎。

封建科举制度

阔绰(chuò) 踱进(duó) 颓唐(tuí)

门槛(kǎn) 皱纹(zhòu) 羼水(chàn)

重点字注音

【荐头】 旧时以介绍佣工为业的人,也泛指介绍职业的人。

【君子固穷】 语出《论语·卫灵公》。意思是君子能够不因穷困而改变操守。固,安守。

【进学】 科举时代,一般童生先在县或府里参加院试,考取了叫“进学”,也就是中了秀才。秀才再到省会参加三年一次的乡试,考中的为“举人”。

【营生】 职业;工作。文中指谋生。

【间或】 偶然,有时候。

【不屑置辩】 不值得去辩解。

【颓唐】 精神萎靡。

重点词语解释

整体感知

小说结构

序幕(1—3段):介绍咸亨酒店,交代环境。

开端、发展(4 — 8段):孔乙己的经历和性格。

高潮(9 — 12段):孔乙己被打折腿的悲惨遭遇。

结局(13段):孔乙己的悲惨结局。

1.试从课文中找出反映以下内容的话

①孔乙己的特殊身份

②孔乙己对人们的作用

③孔乙己的结局

反映孔乙己特殊身份的句子

“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。”

反映孔乙己对人们的作用的一句话

“孔乙己是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过。”

反映孔乙己结局的一句话

“我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。”

孔乙己——科举失败又以读书人自居,生活贫困爱面子又常受人嘲笑,迂腐可笑却又不失善良本性,是一个既可悲又可笑的没落的读书人。

小结

2.探究造成孔乙己悲惨遭遇的原因。

1.社会原因。

(1)封建科举制度的毒害。

(2)封建等级制度和封建思想侵蚀下,民众的麻木不仁。

(3)以丁举人为代表的封建统治者的残酷摧残。

2.自身原因。

热衷科举、好喝懒做、麻木不仁、至死不悟。

3. 作者以第一人称的口吻叙事,有什么好处?

?小说中的“我”是咸亨酒店里的一个小伙计,是孔乙己命运的见证人。用第一人称叙事可以使故事显得真实亲切、情节集中,有利于表现周围人对孔乙己的态度。同时,连一个小伙计都鄙视孔乙己,更能表现社会对不幸者的冷酷,更能反映当时社会的世态炎凉。

品味语言

揣摩以下划线词语的意味

1.便排出九文大钱。

2.他从破口袋里摸出四文大钱。

3.坐着用这手慢慢地走去了。

4.大约孔乙己的确死了。

1.运用“以乐景写哀情”的艺术手法。

学者王夫之曾说过:“以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐。”孔乙己在笑声中出场,又在众人的笑声中离去。文中多次写到笑声,而这笑声主要来自短衣帮——同孔乙己一样的穷苦人。这就使孔乙己的悲剧超越了个人悲剧的范畴,揭示出小说更广泛的社会悲剧意义,使小说主题深刻、耐人寻味。孔乙己这一人物形象也因此有了更为深远的代表性和影响力。

写作特色

2.运用多种描写方法刻画人物。

小说运用外貌、语言、动作、神态等多种描写方法,刻画了鲜明的人物形象。例如,小说中多次描写孔乙己满口“之乎者也”,用《论语》中的话替自己辩解,连“偷书”也说“窃书不能算偷”,是“读书人的事”,这些个性化的语言极能表现人物迂腐、虚荣的性格。又如,孔乙己教“我”写字,分茴香豆给孩子们吃,其中一系列的动作描写和神态描写,表现了他的热心和善良。

小说以极俭省的笔墨和典型的生活细节,塑造了孔乙己这个生活在社会底层、迂腐可笑、穷困潦倒、遭遇不幸的读书人形象,反映了封建文化和封建教育对读书人的毒害,控诉了科举制度的罪恶,揭示了封建社会的世态炎凉,人们冷漠、麻木的精神状态以及社会对不幸者的冷酷,从侧面反映了封建社会的腐朽和病态。

课堂小结

1.下列各项中画线的字的注音全都正确的一项是()

A.阔绰(chuò) 涨红(zhǎng) 绽出(zhàn) 间或(jiān)

B.曲尺(qǔ) 傍晚(bàng) 踱进(duó) 唠叨(lāo)

C.荐头(jiàn) 无聊(liáo) 惋惜(wǎn) 皱纹(zhòu)

D.附和(hé) 哄笑(hōng) 门槛(kǎn) 蒲包(pù)

课堂小练

2.下列各项中词语书写完全正确的一项是()

A.服辩 盐煮笋 缠加不清 不屑置辨

B.恳切 下酒物 污人清白 随声附和

C.书藉 凶脸孔 好喝懒做 君子固穷

D.羼水 乱篷篷 纸张笔砚 颓唐不安

3.写出下列句子所运用的描写方法。

(1)只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房子里,要酒要菜,

慢慢地坐喝。 ( )

(2)他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕。

( )

(3)孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住,弯腰下去说道:

“不多了,我已经不多了。” ( )

答案:

1.C

【点拨】A.涨—zhànɡ,间—jiàn。B.曲—qū,唠—láo。

D.和—hè,蒲—pú。

2.B

【点拨】A.加—夹,辨—辩。C.藉—籍。D.篷篷—蓬蓬。

3.(1)动作描写

(2)外貌描写

(3)神态描写、动作描写、语言描写

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读