北魏孝文帝改革与民族融合

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

专题二

北 魏 孝 文 帝 改 革

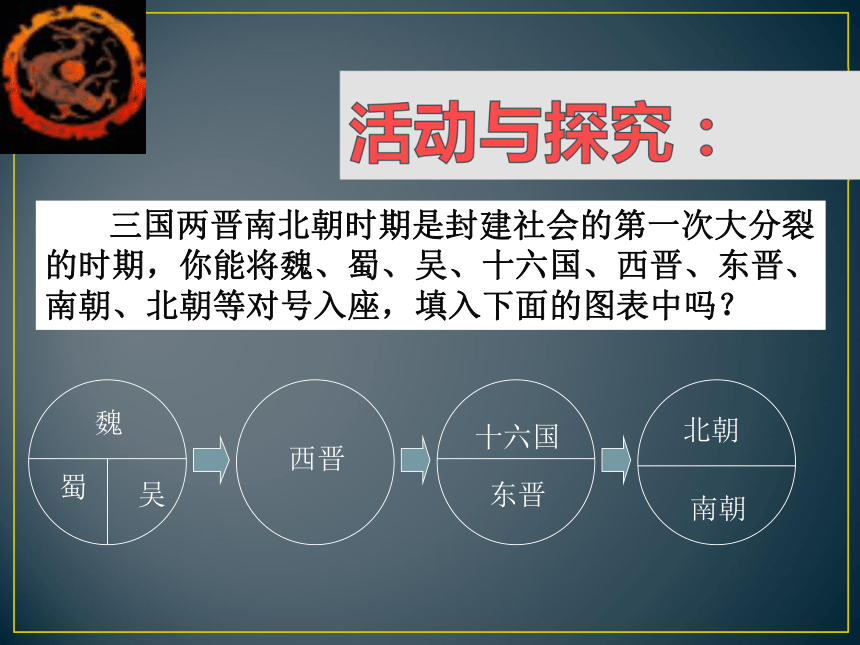

三国两晋南北朝时期是封建社会的第一次大分裂的时期,你能将魏、蜀、吴、十六国、西晋、东晋、南朝、北朝等对号入座,填入下面的图表中吗?

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

北朝

南朝

一、智者的选择—北魏统一北方

1、拓跋族的兴起与南迁

第一节 励精图治的北魏孝文帝改革

嘎仙洞的发现

上。

嘎仙洞位于大兴安岭北段顶颠之东麓,是一

天然石洞,洞内总面积达2000多平方米,可容纳

数千人,是鲜卑族拓跋部的发祥地。北魏太武帝

拓跋焘曾派人来此祭祖,现在祝文仍镌刻于石壁

嘎

仙洞

遗址

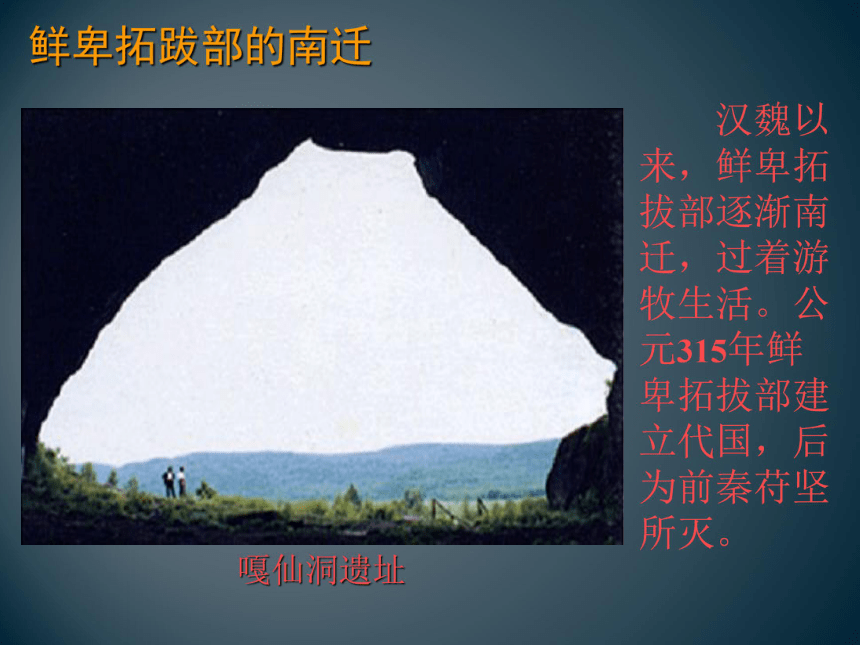

鲜卑拓跋部的南迁

嘎仙洞遗址

汉魏以

来,鲜卑拓

拔部逐渐南

迁,过着游

牧生活。公

元315年鲜

卑拓拔部建

立代国,后

为前秦苻坚

所灭。

一 智者的选择—北魏统一北方

1、拓跋的兴起与南迁

2、北魏的建立及统一北方

北魏建立者魏道武帝拓跋珪像

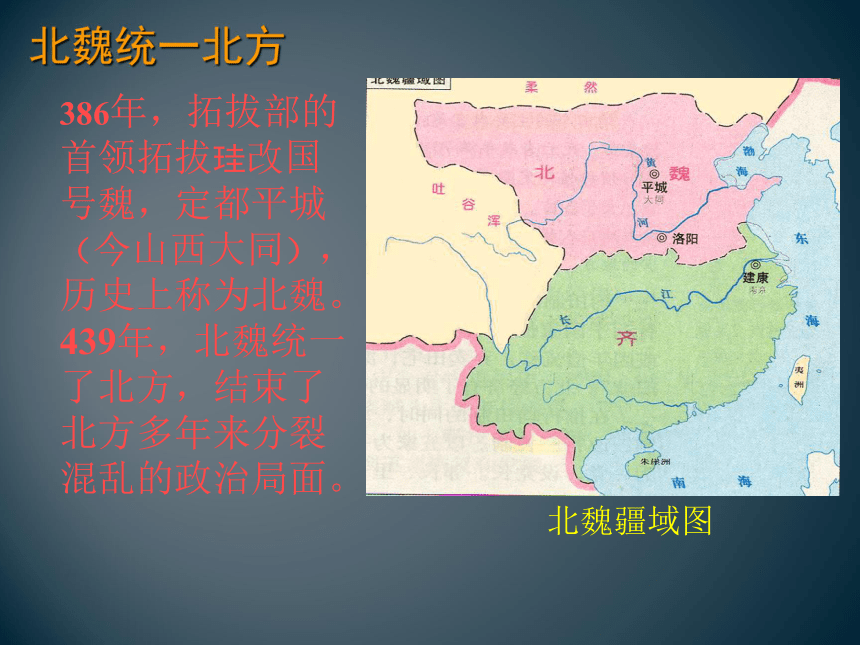

北魏统一北方

386年,拓拔部的

首领拓拔珪改国

号魏,定都平城

(今山西大同),

历史上称为北魏。

439年,北魏统一

了北方,结束了

北方多年来分裂

混乱的政治局面。

北魏疆域图

一 智者的选择—北魏统一北方

1、拓跋的兴起与南迁

2、北魏的建立及统一北方

3、统一后的北魏社会发展状况

社会矛盾矛盾激化:

据文献记载,拓跋贵族

“每有骑战,驱夏人(汉人)

为肉篱”。在战争时,鲜卑

拓跋贵族往往驱使汉族和其

他各族的人充当步兵,在阵

前冲锋,鲜卑骑兵则在后督

阵,并任意纵马践踏。

民族矛盾、阶级矛盾、统治阶级内部矛盾

冯太后与孝文帝

北魏孝文帝

北魏冯太后

永固陵石券门。

1、北魏统一北方,民族融合的趋势的出现,为为孝文帝改革创造了条件。

2、北魏统治方式落后,民族矛盾激化,社会面临严重危机

3、冯太后进行了早期改革,为孝文帝进一步改革打下了基础

一、北魏统一北方

二、北魏孝文帝改革

一 智者的选择—北魏统一北方

二、北魏孝文帝改革

1、均田制

探究:均田制

1、实行均田制的原因是什么?

大量农民依附豪强地主,国家赋税收入减少

2、均田制要实行的前提是什么?

国家拥有大量无主的荒地

3、均田制的实行及内容

公元485年,北魏政府颁布均田令。将国家

控制的荒地分配给农民,农民则向政府交纳租

税,承担一定的徭役和兵役。

农民的权利:

露田

男:40亩

女:20亩

桑田

男:20亩

国家所有

农民所有

影响:

抑制了土地兼并

有利于国家征收赋税和征发徭役

北方的经济得到恢复发展。

是北魏政权的经济基础,是其他新制推行的出发点

4、推行均田制的影响

封建国家的土地所有制

5、均田制的性质是什么?

均田制不是平分土地,对于地主来说,是承认他的土地占有权(原有土地不变),又限制其兼并土地;对于农民来说,是既承认其已有的小块土地未变,又鼓励他们开荒;对于那些荫户和流浪者来说,均田制的实行,则提供了自立门户的条件

均田制对后世影响深远,先后为北齐北周隋唐所沿用,施行长达300多年,这一制度的选择推行为中国封建盛世时期的出现奠定了雄厚的物质基础

一、北魏统一北方

二、北魏孝文帝改革

1、均田制

2、整顿吏治

一、北魏统一北方

二、北魏孝文帝改革

1、均田制与三长制

2、整顿吏治

3、迁都洛阳

课堂设问

北魏孝文帝为何要迁都洛阳?他采用了什么

方法最终达到目的?迁都的意义是什么?

参考答案

经济上:北魏都城平城气候恶劣,生产的粮

食不能满足需要;

政治上:平城地处偏僻,北魏政府很难有效

的控制中原地区;

军事上:北方少数民族柔然威胁北魏安全;

迁都也便于南下灭南齐,实现统一;

文化上:为了接受汉族先进的文化,加强对

黄河流域的控制,孝文帝决定迁都洛阳。

北魏南迁图

公元493年,北魏迁都洛阳

493年,孝文帝以南伐为名,亲自率领步兵、

骑兵30多万,从平城出发,经过长途跋涉,终于

到达洛阳。

北魏迁都洛阳以后,洛阳

再次成为北方的政治、经济中

心。北魏洛阳城的规划布局,

对后世城市建设影响较大。孝

文帝迁都,保证了改革的深入,

有利于胡汉民族文化的融合,

使中华文明得到进一步发展。

北魏洛阳平面图

一、北魏统一北方

二、北魏孝文帝改革

1、均田制

2、整顿吏治

3、迁都洛阳

4、移风易俗

移风易俗

穿汉服:孝文帝下令,无论何人一

律禁穿胡服,改穿汉服。

姓汉姓 :孝文帝下令改鲜卑姓为汉

姓,并亲自主持“ 定姓族 ”的工作。既肯定

了汉族士族的法律地位,又为鲜卑贵族

确认了氏族的身份。

与汉族通婚:孝文帝通过联姻,把鲜

卑贵族和汉族上层的利益与命运连在一

起,借以巩固北魏的统治。

说汉话:禁止说鲜卑语,30岁以上

暂缓。

汉服俑

实行汉制

孝文帝还宣布:凡属鲜卑族旧制一概都在废

除之列。政权机构的设置、官吏的名称、礼仪、

典章等,一律改行汉制。

北魏服饰图

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

丘穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

探究: 孝文帝改革的历史意义?

自晋、宋以来,号洛阳为荒土,此谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富胜,人物殷阜,目所不识,口不能传。……北人安可不重?

——《洛阳伽蓝记》

大意:

自从晋(东晋)、(南朝)宋以来,繁华的洛阳变成了一片荒土,都以为长江以北,全是夷狄(少数民族)。昨天到洛阳,才知道有很多身着汉族服装的士族,在中原地区;那里礼仪兴盛,人口众多,物产丰富,难以言传。北方的少数民族,不可轻视。

野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》第二卷第70页

北魏帝王出御图(今河南巩义市石窟寺里的浮雕临摹图)

图中的帝王和大臣们均穿着长袍宽袖,为汉族服装,反映孝文帝改革后民族融合的情形。

促进了北方经济的恢复和发展

加速了北魏政权的封建化过程

促进了北方民族间的交流和融合

归纳:孝文帝改革的历史意义

放猎(魏晋墓壁砖画)

牧马(魏晋墓壁砖画)

蒸馍、烙饼(魏晋墓壁砖画)

牵羊的少数民族(魏晋墓壁砖画)

耕耙图(魏晋墓葬壁画)

扬场图(魏晋墓葬壁画)

从魏晋墓葬的壁画和砖画,反映出当时汉族和入迁的少数民族之间杂居、交流的情景。

民族 生产方式 生活方式 政治制度 文化

汉族 以农耕为主 定居 比较完备 先进

北方少数民族 以游牧为主 逐水草而居 相对落后 相对落后

民族比较表

北朝政权更迭表:

东魏 北齐(550—577年)

北魏(439—534年)

西魏 北周

(534—550年)

(535—557年) (557—581年)

对北魏孝文帝改革的意义,学术界基本持肯定态度,但也不乏不同声音。499年孝文帝去世后,北魏即进入内部动乱不已的多事之秋。20余年后,爆发了六镇起义,再过10余年,北魏分裂为东魏和西魏,实权分别落入高欢、宇文泰等人之手。因此有学者认为造成北魏后来局面的根源,实际上可以追溯到孝文帝改革。因为,孝文帝改革舍平城迁洛阳,改鲜卑武勇之风为汉人文弱之风,进一步削弱北魏军事力量,这是他终不能强大魏国的重要原因。并说孝文帝的改革,学来的主要是汉人的繁缛腐朽,丢掉的恰恰是拓跋的长处——勇武质朴,这就加速了北魏的衰亡。

专题二

北 魏 孝 文 帝 改 革

三国两晋南北朝时期是封建社会的第一次大分裂的时期,你能将魏、蜀、吴、十六国、西晋、东晋、南朝、北朝等对号入座,填入下面的图表中吗?

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

北朝

南朝

一、智者的选择—北魏统一北方

1、拓跋族的兴起与南迁

第一节 励精图治的北魏孝文帝改革

嘎仙洞的发现

上。

嘎仙洞位于大兴安岭北段顶颠之东麓,是一

天然石洞,洞内总面积达2000多平方米,可容纳

数千人,是鲜卑族拓跋部的发祥地。北魏太武帝

拓跋焘曾派人来此祭祖,现在祝文仍镌刻于石壁

嘎

仙洞

遗址

鲜卑拓跋部的南迁

嘎仙洞遗址

汉魏以

来,鲜卑拓

拔部逐渐南

迁,过着游

牧生活。公

元315年鲜

卑拓拔部建

立代国,后

为前秦苻坚

所灭。

一 智者的选择—北魏统一北方

1、拓跋的兴起与南迁

2、北魏的建立及统一北方

北魏建立者魏道武帝拓跋珪像

北魏统一北方

386年,拓拔部的

首领拓拔珪改国

号魏,定都平城

(今山西大同),

历史上称为北魏。

439年,北魏统一

了北方,结束了

北方多年来分裂

混乱的政治局面。

北魏疆域图

一 智者的选择—北魏统一北方

1、拓跋的兴起与南迁

2、北魏的建立及统一北方

3、统一后的北魏社会发展状况

社会矛盾矛盾激化:

据文献记载,拓跋贵族

“每有骑战,驱夏人(汉人)

为肉篱”。在战争时,鲜卑

拓跋贵族往往驱使汉族和其

他各族的人充当步兵,在阵

前冲锋,鲜卑骑兵则在后督

阵,并任意纵马践踏。

民族矛盾、阶级矛盾、统治阶级内部矛盾

冯太后与孝文帝

北魏孝文帝

北魏冯太后

永固陵石券门。

1、北魏统一北方,民族融合的趋势的出现,为为孝文帝改革创造了条件。

2、北魏统治方式落后,民族矛盾激化,社会面临严重危机

3、冯太后进行了早期改革,为孝文帝进一步改革打下了基础

一、北魏统一北方

二、北魏孝文帝改革

一 智者的选择—北魏统一北方

二、北魏孝文帝改革

1、均田制

探究:均田制

1、实行均田制的原因是什么?

大量农民依附豪强地主,国家赋税收入减少

2、均田制要实行的前提是什么?

国家拥有大量无主的荒地

3、均田制的实行及内容

公元485年,北魏政府颁布均田令。将国家

控制的荒地分配给农民,农民则向政府交纳租

税,承担一定的徭役和兵役。

农民的权利:

露田

男:40亩

女:20亩

桑田

男:20亩

国家所有

农民所有

影响:

抑制了土地兼并

有利于国家征收赋税和征发徭役

北方的经济得到恢复发展。

是北魏政权的经济基础,是其他新制推行的出发点

4、推行均田制的影响

封建国家的土地所有制

5、均田制的性质是什么?

均田制不是平分土地,对于地主来说,是承认他的土地占有权(原有土地不变),又限制其兼并土地;对于农民来说,是既承认其已有的小块土地未变,又鼓励他们开荒;对于那些荫户和流浪者来说,均田制的实行,则提供了自立门户的条件

均田制对后世影响深远,先后为北齐北周隋唐所沿用,施行长达300多年,这一制度的选择推行为中国封建盛世时期的出现奠定了雄厚的物质基础

一、北魏统一北方

二、北魏孝文帝改革

1、均田制

2、整顿吏治

一、北魏统一北方

二、北魏孝文帝改革

1、均田制与三长制

2、整顿吏治

3、迁都洛阳

课堂设问

北魏孝文帝为何要迁都洛阳?他采用了什么

方法最终达到目的?迁都的意义是什么?

参考答案

经济上:北魏都城平城气候恶劣,生产的粮

食不能满足需要;

政治上:平城地处偏僻,北魏政府很难有效

的控制中原地区;

军事上:北方少数民族柔然威胁北魏安全;

迁都也便于南下灭南齐,实现统一;

文化上:为了接受汉族先进的文化,加强对

黄河流域的控制,孝文帝决定迁都洛阳。

北魏南迁图

公元493年,北魏迁都洛阳

493年,孝文帝以南伐为名,亲自率领步兵、

骑兵30多万,从平城出发,经过长途跋涉,终于

到达洛阳。

北魏迁都洛阳以后,洛阳

再次成为北方的政治、经济中

心。北魏洛阳城的规划布局,

对后世城市建设影响较大。孝

文帝迁都,保证了改革的深入,

有利于胡汉民族文化的融合,

使中华文明得到进一步发展。

北魏洛阳平面图

一、北魏统一北方

二、北魏孝文帝改革

1、均田制

2、整顿吏治

3、迁都洛阳

4、移风易俗

移风易俗

穿汉服:孝文帝下令,无论何人一

律禁穿胡服,改穿汉服。

姓汉姓 :孝文帝下令改鲜卑姓为汉

姓,并亲自主持“ 定姓族 ”的工作。既肯定

了汉族士族的法律地位,又为鲜卑贵族

确认了氏族的身份。

与汉族通婚:孝文帝通过联姻,把鲜

卑贵族和汉族上层的利益与命运连在一

起,借以巩固北魏的统治。

说汉话:禁止说鲜卑语,30岁以上

暂缓。

汉服俑

实行汉制

孝文帝还宣布:凡属鲜卑族旧制一概都在废

除之列。政权机构的设置、官吏的名称、礼仪、

典章等,一律改行汉制。

北魏服饰图

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

丘穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

探究: 孝文帝改革的历史意义?

自晋、宋以来,号洛阳为荒土,此谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富胜,人物殷阜,目所不识,口不能传。……北人安可不重?

——《洛阳伽蓝记》

大意:

自从晋(东晋)、(南朝)宋以来,繁华的洛阳变成了一片荒土,都以为长江以北,全是夷狄(少数民族)。昨天到洛阳,才知道有很多身着汉族服装的士族,在中原地区;那里礼仪兴盛,人口众多,物产丰富,难以言传。北方的少数民族,不可轻视。

野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》第二卷第70页

北魏帝王出御图(今河南巩义市石窟寺里的浮雕临摹图)

图中的帝王和大臣们均穿着长袍宽袖,为汉族服装,反映孝文帝改革后民族融合的情形。

促进了北方经济的恢复和发展

加速了北魏政权的封建化过程

促进了北方民族间的交流和融合

归纳:孝文帝改革的历史意义

放猎(魏晋墓壁砖画)

牧马(魏晋墓壁砖画)

蒸馍、烙饼(魏晋墓壁砖画)

牵羊的少数民族(魏晋墓壁砖画)

耕耙图(魏晋墓葬壁画)

扬场图(魏晋墓葬壁画)

从魏晋墓葬的壁画和砖画,反映出当时汉族和入迁的少数民族之间杂居、交流的情景。

民族 生产方式 生活方式 政治制度 文化

汉族 以农耕为主 定居 比较完备 先进

北方少数民族 以游牧为主 逐水草而居 相对落后 相对落后

民族比较表

北朝政权更迭表:

东魏 北齐(550—577年)

北魏(439—534年)

西魏 北周

(534—550年)

(535—557年) (557—581年)

对北魏孝文帝改革的意义,学术界基本持肯定态度,但也不乏不同声音。499年孝文帝去世后,北魏即进入内部动乱不已的多事之秋。20余年后,爆发了六镇起义,再过10余年,北魏分裂为东魏和西魏,实权分别落入高欢、宇文泰等人之手。因此有学者认为造成北魏后来局面的根源,实际上可以追溯到孝文帝改革。因为,孝文帝改革舍平城迁洛阳,改鲜卑武勇之风为汉人文弱之风,进一步削弱北魏军事力量,这是他终不能强大魏国的重要原因。并说孝文帝的改革,学来的主要是汉人的繁缛腐朽,丢掉的恰恰是拓跋的长处——勇武质朴,这就加速了北魏的衰亡。