高中语文统编版必修上册16.1《赤壁赋》课件(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册16.1《赤壁赋》课件(共29张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-06 15:10:28 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

自题金山画像

苏轼

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

此诗以自嘲的口吻,抒写平生到处漂泊,功业只是连续遭贬。

且看后两句“问汝平生功业,黄州惠州儋州:”一反忧伤情调,以久惯世路的旷达来取代人生失意的哀愁,自我解脱力是惊人的。苏轼认为自己一生的功业,不在做礼部尚书或祠部员外郎时,更不在阀州、徐州、密州(作者曾在此三地作过知府)。恰恰在被贬谪的三州。真是“满纸荒唐言”,然而这位“东坡看”最能够“白首忘机”。失意也罢,坎坷也罢,他却丝毫不减豪放本色,真是乐观旷达的不可救药。

积累人生和作文的经典素材:

苏轼一路被贬一路高歌

乌台诗案苏东坡被贬黄州,这时的他体味着最落魄最潦倒的人子,虽是遭人陷害,但却始终怀抱坦然之心。《定风波》中一句:“谁怕?一蓑烟雨任平生。”完美表现了苏东坡当时的心境。其中东坡居士也就是在被贬黄州时苏东坡给自己起的。

苏轼被贬黄州,他却畅游赤壁下、躬耕东坡上,高歌“清风徐来,水波不兴”“谁怕?一蓑烟雨任平生。”

在惠州的3年间,苏轼自身或交由别人办的事就有几件:一是修建了东新桥、西新桥和苏堤;二是推广农具秧马、水碓磨,提高了当地的生产技术水平;三是钻研医学,搜集药方,施药救人;还有安葬孤骨,教化黎民等。苏轼不仅从心里关心人民疾苦,从文字上为黎民百姓的利益呼喊,还从具体行动上为民众办实事。

苏东坡为了在西湖修建一堤两岸,不仅劳心劳力,而且慷慨解囊。他手头拮据,无钱可捐,便将皇帝赏赐的犀带也捐赠出来。同时,他还写信给远在筠州(今江西省高安市)的弟弟,动员弟妇史夫人把以前进宫朝见时所得赏赐数千两黄金拿出来“助施”,终于促成了这项有益众生的壮举。后人为了纪念苏东坡的功绩,将湖堤命名为苏公堤,简称苏堤。于是才有了西湖八大景之一的“苏堤玩月”。

苏轼被贬惠州,他却修桥筑堤、安民济世,高歌“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”

据儋州史料记载,苏轼在儋州三年多的时间里,向当地的黎族百姓传播中原文明,可谓不遗余力。

苏轼把儋州当成了自己的第二故乡。他在这里办学堂,介学风,以致许多人不远千里,追至儋州,从苏轼学。在宋代一百多年里,海南从没有人进士及第。但苏轼北归不久,这里的姜唐佐就举乡贡。为此苏轼题诗:“沧海何曾断地脉,珠崖从此破天荒。”人们一直把苏轼看作是儋州文化的开拓者、播种人,对他怀有深深的崇敬。

在儋州流传下来的东坡村、东坡井、东坡田、东坡路、东坡桥、东坡帽等等,表达了人们的缅怀之情,连语言都有一种“东坡话”。

苏轼被贬儋州,他却办学堂,介学风,传播中原文明,高歌“我本海南民,寄生西蜀州。”“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。”

过了几年,他的心态渐渐缓和了,于是有了《定风波》这首词。

这首词的写作时间是元丰五年,是苏轼因乌台诗案被贬黄州的第三个春天。这一天,他到了黄州东南三十里的沙湖镇,突然下起了暴雨。雨具被小童拿走了,别人都觉得狼狈,但是他却浑然不觉。他这样写道:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”

这首词写出了苏轼达观的人生态度。雨已经很大了,但是他却发出长啸,故意慢慢走。别人都骑马赶快逃走了,他却带着竹杖、穿着草鞋,行走在雨中,他说:随它去吧!随便走到哪里都无所谓。这首词中隐隐有很多对抗人生的语词,“莫听”“何妨”“谁怕”,都是强势的对抗,“轻胜马”也是一种对抗,人本来不可能胜过马的。苏轼在这首词中直接声明了自己的态度——在未来的人生道路中,不管遇到下雨还是晴天,我都会直面。

背景

提示

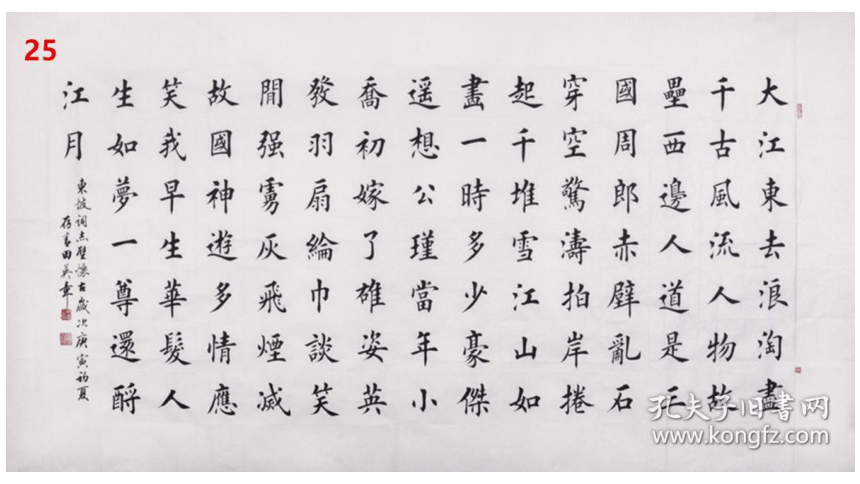

宋神宗元丰五年(1082年),苏轼遭受政治迫害,被贬谪到黄州已经两年了。“长江绕廓知鱼美,好竹连山觉笋香” ,水中的鲜鱼,山间的竹笋,江城的一切风物,都给政治失意的苏轼带来莫大的慰藉。这时,他曾站立在江边赤壁之上,眺望如画江山,唱出了“大江东去”的豪放歌声。他还在七月十六日一个幽静的夜晚,驾舟畅游于赤壁之下的长江水面,写下了千古名作《赤壁赋》。

解决问题一箭三雕

提升古文阅读基本素养

赏析思想情感------培育自然情怀和乐观旷的人生素养

赏析情景理交融的艺术魅力

提升古文阅读基本素养:理解积累

重点字词、句式,训练翻译能力。

问题一

第一段

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

干支纪年,宋神宗元丰五年

通常指农历小月十五(大月十六)

缓慢

劝请

起,作。

一会儿

任凭

斗宿、牛宿

……的样子

同“凭”,乘

状语后置

定语后置

第二段

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

在这时

古诗文多以指所思慕的人。常用代指君主。

使动用法,使……起舞

应和、伴奏

用来形容局势危急或声音细微悠长。

修饰

……的样子

定语后置

第三段

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“月明星稀,乌鹊南飞,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,

这样、那样

疑问代词宾语前置:谁何奚安胡

容色改变的样子

名词作状语,向西

同“缭”,盘绕

当

端坐

“动词+于+使动者”表示被动

名词做动词,攻占

名词做动词、东下

旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

名词做动词

一下子

宾语前置

长矛

您

葫芦做的酒器

斟酒

名词意动用法

而,修饰

本来

第四段

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

终究

享有

宾语前置

即使

只有

禁止

表示对某种情况的强调:连……都

“盖”是句首发语词,可不译。

第五段

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

相当于“于”:在。

已经

问题二

赏析思想情感

---------培育自然情怀和乐观旷的人生素养

美景:月、水、风、舟

乐

悲

喜

美客:

美物:美诗、美酒、美歌

美人:君主、建功立业

洞箫:怨、泣

人生:虚无、壮志难酬、

渺小、短暂

水、月:物与我皆无尽

清风明月:吾与子共适

自然情怀

思想情感

人生态度

问题三

赏析情景理交融的艺术魅力

美景:月、水、风、舟

乐

悲

喜

美客:

美物:美酒、美歌

美人:君主、建功立业

洞箫:怨、泣

人生:蜉蝣、一粟、长江、明月

水、月:物与我皆无尽

清风明月:吾与子共适

自然情怀

思想情感

人生态度

融情于景

融情于景

融理于景

将 、 、 、 等表达方式结

合起来,创设了 、 、 交融的意

境,让我们感受艺术魅力的同时,学会了

这种散文的分析和写作的技巧。

记叙 描写 抒情 议论

情 景 理

浣溪沙·细雨斜风作晓寒

宋代: 苏轼

细雨斜风作晓寒,淡烟疏柳媚晴滩。入淮清洛渐漫漫。

雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。

人间有味是清欢”。这一带有哲理性的诗句,是全诗的“诗眼”,给人无尽的思索玩味。何谓“清欢”?远离喧嚣的城市,远离官场的争斗,忘却名利欲望,走进山林,感受农家素朴的清茶淡饭生活,这就是“清欢”。“清欢”者,清淡的欢愉也,不是大欢、狂欢,更不是贪欢。

清风明月有真味,背诵赤壁是清欢。

日啖古文六百字,不辞长作旷达人。

回首向来苦涩处,也无风雨也无晴。

蝶恋花 · 作业

自题金山画像

苏轼

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

此诗以自嘲的口吻,抒写平生到处漂泊,功业只是连续遭贬。

且看后两句“问汝平生功业,黄州惠州儋州:”一反忧伤情调,以久惯世路的旷达来取代人生失意的哀愁,自我解脱力是惊人的。苏轼认为自己一生的功业,不在做礼部尚书或祠部员外郎时,更不在阀州、徐州、密州(作者曾在此三地作过知府)。恰恰在被贬谪的三州。真是“满纸荒唐言”,然而这位“东坡看”最能够“白首忘机”。失意也罢,坎坷也罢,他却丝毫不减豪放本色,真是乐观旷达的不可救药。

积累人生和作文的经典素材:

苏轼一路被贬一路高歌

乌台诗案苏东坡被贬黄州,这时的他体味着最落魄最潦倒的人子,虽是遭人陷害,但却始终怀抱坦然之心。《定风波》中一句:“谁怕?一蓑烟雨任平生。”完美表现了苏东坡当时的心境。其中东坡居士也就是在被贬黄州时苏东坡给自己起的。

苏轼被贬黄州,他却畅游赤壁下、躬耕东坡上,高歌“清风徐来,水波不兴”“谁怕?一蓑烟雨任平生。”

在惠州的3年间,苏轼自身或交由别人办的事就有几件:一是修建了东新桥、西新桥和苏堤;二是推广农具秧马、水碓磨,提高了当地的生产技术水平;三是钻研医学,搜集药方,施药救人;还有安葬孤骨,教化黎民等。苏轼不仅从心里关心人民疾苦,从文字上为黎民百姓的利益呼喊,还从具体行动上为民众办实事。

苏东坡为了在西湖修建一堤两岸,不仅劳心劳力,而且慷慨解囊。他手头拮据,无钱可捐,便将皇帝赏赐的犀带也捐赠出来。同时,他还写信给远在筠州(今江西省高安市)的弟弟,动员弟妇史夫人把以前进宫朝见时所得赏赐数千两黄金拿出来“助施”,终于促成了这项有益众生的壮举。后人为了纪念苏东坡的功绩,将湖堤命名为苏公堤,简称苏堤。于是才有了西湖八大景之一的“苏堤玩月”。

苏轼被贬惠州,他却修桥筑堤、安民济世,高歌“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”

据儋州史料记载,苏轼在儋州三年多的时间里,向当地的黎族百姓传播中原文明,可谓不遗余力。

苏轼把儋州当成了自己的第二故乡。他在这里办学堂,介学风,以致许多人不远千里,追至儋州,从苏轼学。在宋代一百多年里,海南从没有人进士及第。但苏轼北归不久,这里的姜唐佐就举乡贡。为此苏轼题诗:“沧海何曾断地脉,珠崖从此破天荒。”人们一直把苏轼看作是儋州文化的开拓者、播种人,对他怀有深深的崇敬。

在儋州流传下来的东坡村、东坡井、东坡田、东坡路、东坡桥、东坡帽等等,表达了人们的缅怀之情,连语言都有一种“东坡话”。

苏轼被贬儋州,他却办学堂,介学风,传播中原文明,高歌“我本海南民,寄生西蜀州。”“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。”

过了几年,他的心态渐渐缓和了,于是有了《定风波》这首词。

这首词的写作时间是元丰五年,是苏轼因乌台诗案被贬黄州的第三个春天。这一天,他到了黄州东南三十里的沙湖镇,突然下起了暴雨。雨具被小童拿走了,别人都觉得狼狈,但是他却浑然不觉。他这样写道:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”

这首词写出了苏轼达观的人生态度。雨已经很大了,但是他却发出长啸,故意慢慢走。别人都骑马赶快逃走了,他却带着竹杖、穿着草鞋,行走在雨中,他说:随它去吧!随便走到哪里都无所谓。这首词中隐隐有很多对抗人生的语词,“莫听”“何妨”“谁怕”,都是强势的对抗,“轻胜马”也是一种对抗,人本来不可能胜过马的。苏轼在这首词中直接声明了自己的态度——在未来的人生道路中,不管遇到下雨还是晴天,我都会直面。

背景

提示

宋神宗元丰五年(1082年),苏轼遭受政治迫害,被贬谪到黄州已经两年了。“长江绕廓知鱼美,好竹连山觉笋香” ,水中的鲜鱼,山间的竹笋,江城的一切风物,都给政治失意的苏轼带来莫大的慰藉。这时,他曾站立在江边赤壁之上,眺望如画江山,唱出了“大江东去”的豪放歌声。他还在七月十六日一个幽静的夜晚,驾舟畅游于赤壁之下的长江水面,写下了千古名作《赤壁赋》。

解决问题一箭三雕

提升古文阅读基本素养

赏析思想情感------培育自然情怀和乐观旷的人生素养

赏析情景理交融的艺术魅力

提升古文阅读基本素养:理解积累

重点字词、句式,训练翻译能力。

问题一

第一段

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

干支纪年,宋神宗元丰五年

通常指农历小月十五(大月十六)

缓慢

劝请

起,作。

一会儿

任凭

斗宿、牛宿

……的样子

同“凭”,乘

状语后置

定语后置

第二段

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

在这时

古诗文多以指所思慕的人。常用代指君主。

使动用法,使……起舞

应和、伴奏

用来形容局势危急或声音细微悠长。

修饰

……的样子

定语后置

第三段

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“月明星稀,乌鹊南飞,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,

这样、那样

疑问代词宾语前置:谁何奚安胡

容色改变的样子

名词作状语,向西

同“缭”,盘绕

当

端坐

“动词+于+使动者”表示被动

名词做动词,攻占

名词做动词、东下

旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

名词做动词

一下子

宾语前置

长矛

您

葫芦做的酒器

斟酒

名词意动用法

而,修饰

本来

第四段

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

终究

享有

宾语前置

即使

只有

禁止

表示对某种情况的强调:连……都

“盖”是句首发语词,可不译。

第五段

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

相当于“于”:在。

已经

问题二

赏析思想情感

---------培育自然情怀和乐观旷的人生素养

美景:月、水、风、舟

乐

悲

喜

美客:

美物:美诗、美酒、美歌

美人:君主、建功立业

洞箫:怨、泣

人生:虚无、壮志难酬、

渺小、短暂

水、月:物与我皆无尽

清风明月:吾与子共适

自然情怀

思想情感

人生态度

问题三

赏析情景理交融的艺术魅力

美景:月、水、风、舟

乐

悲

喜

美客:

美物:美酒、美歌

美人:君主、建功立业

洞箫:怨、泣

人生:蜉蝣、一粟、长江、明月

水、月:物与我皆无尽

清风明月:吾与子共适

自然情怀

思想情感

人生态度

融情于景

融情于景

融理于景

将 、 、 、 等表达方式结

合起来,创设了 、 、 交融的意

境,让我们感受艺术魅力的同时,学会了

这种散文的分析和写作的技巧。

记叙 描写 抒情 议论

情 景 理

浣溪沙·细雨斜风作晓寒

宋代: 苏轼

细雨斜风作晓寒,淡烟疏柳媚晴滩。入淮清洛渐漫漫。

雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。

人间有味是清欢”。这一带有哲理性的诗句,是全诗的“诗眼”,给人无尽的思索玩味。何谓“清欢”?远离喧嚣的城市,远离官场的争斗,忘却名利欲望,走进山林,感受农家素朴的清茶淡饭生活,这就是“清欢”。“清欢”者,清淡的欢愉也,不是大欢、狂欢,更不是贪欢。

清风明月有真味,背诵赤壁是清欢。

日啖古文六百字,不辞长作旷达人。

回首向来苦涩处,也无风雨也无晴。

蝶恋花 · 作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读