2021-2022学年统编版高中语文必修上册15《我与地坛》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册15《我与地坛》教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 79.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-06 15:18:12 | ||

图片预览

文档简介

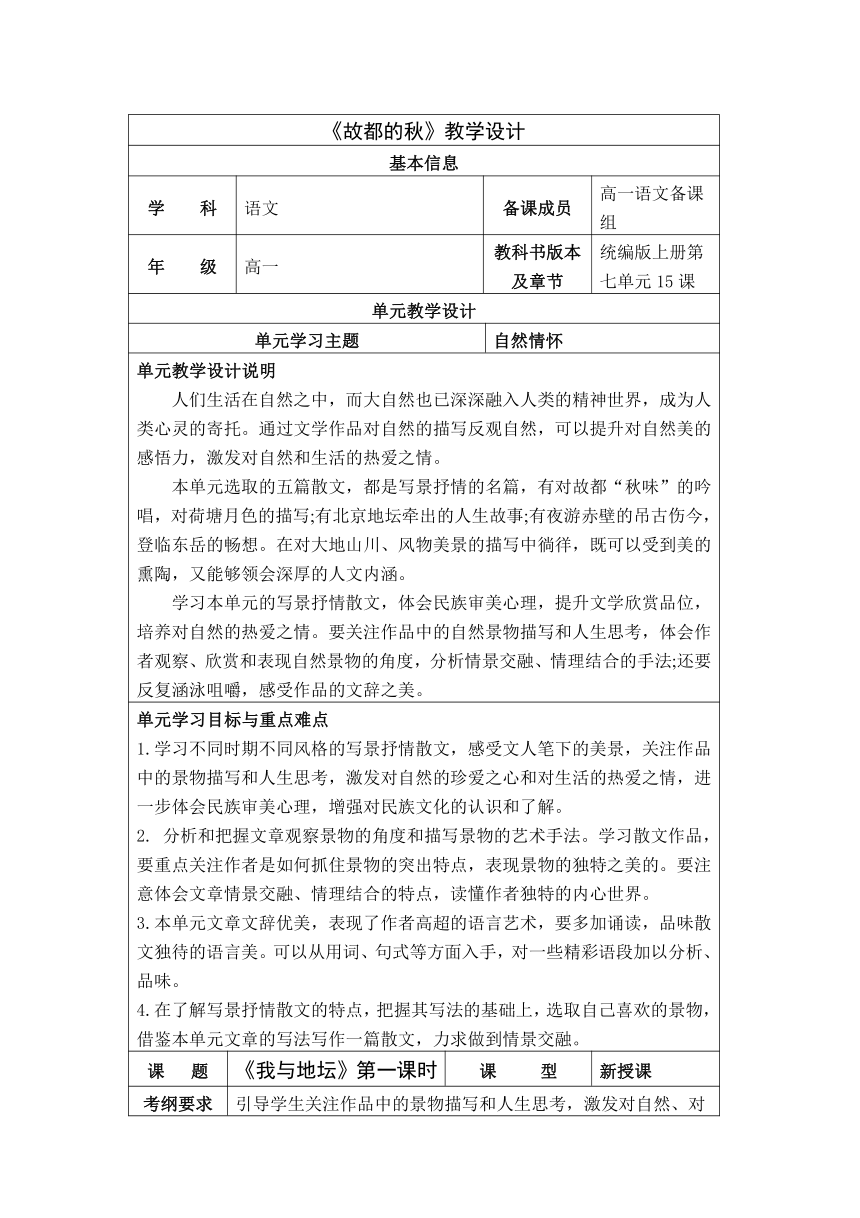

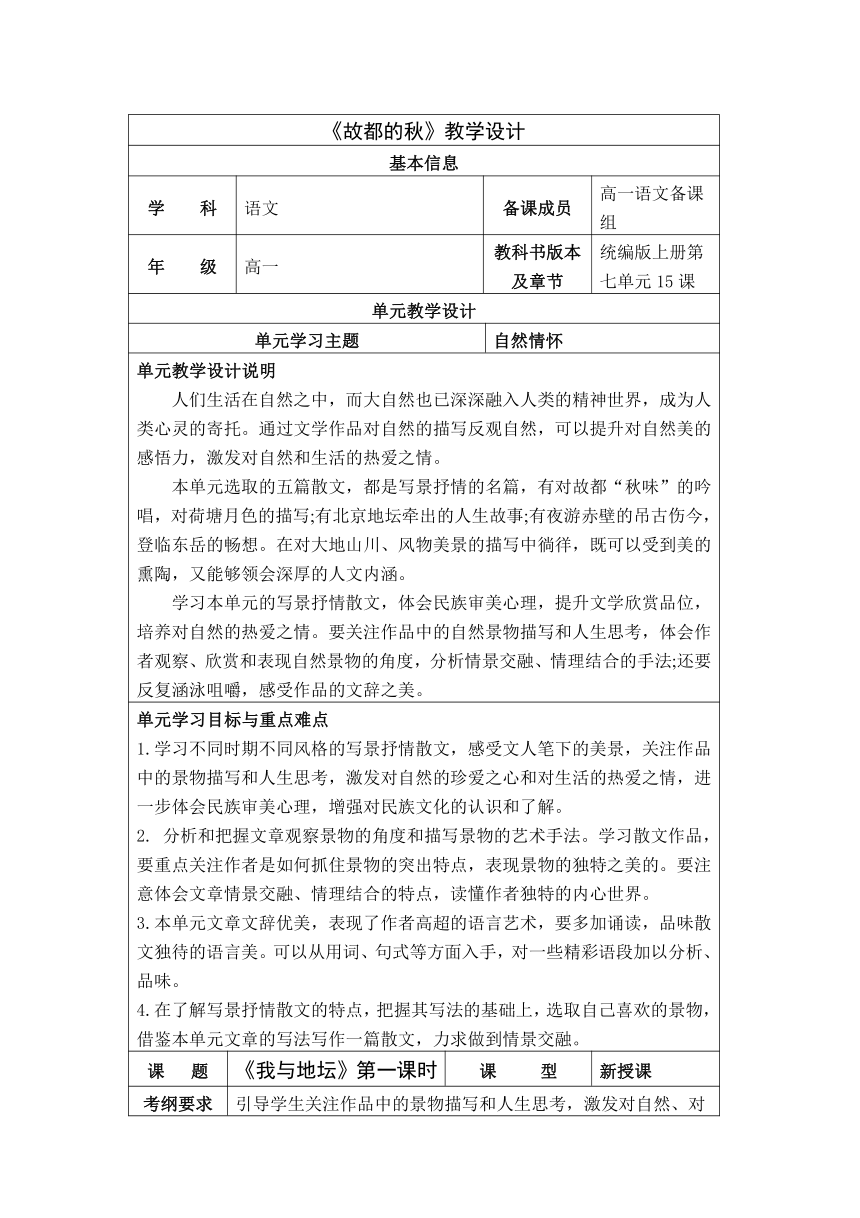

《故都的秋》教学设计

基本信息

学 科 语文 备课成员 高一语文备课组

年 级 高一 教科书版本及章节 统编版上册第七单元15课

单元教学设计

单元学习主题 自然情怀

单元教学设计说明 人们生活在自然之中,而大自然也已深深融入人类的精神世界,成为人类心灵的寄托。通过文学作品对自然的描写反观自然,可以提升对自然美的感悟力,激发对自然和生活的热爱之情。本单元选取的五篇散文,都是写景抒情的名篇,有对故都“秋味”的吟唱,对荷塘月色的描写;有北京地坛牵出的人生故事;有夜游赤壁的吊古伤今,登临东岳的畅想。在对大地山川、风物美景的描写中徜徉,既可以受到美的熏陶,又能够领会深厚的人文内涵。学习本单元的写景抒情散文,体会民族审美心理,提升文学欣赏品位,培养对自然的热爱之情。要关注作品中的自然景物描写和人生思考,体会作者观察、欣赏和表现自然景物的角度,分析情景交融、情理结合的手法;还要反复涵泳咀嚼,感受作品的文辞之美。

单元学习目标与重点难点 1.学习不同时期不同风格的写景抒情散文,感受文人笔下的美景,关注作品中的景物描写和人生思考,激发对自然的珍爱之心和对生活的热爱之情,进一步体会民族审美心理,增强对民族文化的认识和了解。2. 分析和把握文章观察景物的角度和描写景物的艺术手法。学习散文作品,要重点关注作者是如何抓住景物的突出特点,表现景物的独特之美的。要注意体会文章情景交融、情理结合的特点,读懂作者独特的内心世界。3.本单元文章文辞优美,表现了作者高超的语言艺术,要多加诵读,品味散文独待的语言美。可以从用词、句式等方面入手,对一些精彩语段加以分析、品味。4.在了解写景抒情散文的特点,把握其写法的基础上,选取自己喜欢的景物,借鉴本单元文章的写法写作一篇散文,力求做到情景交融。

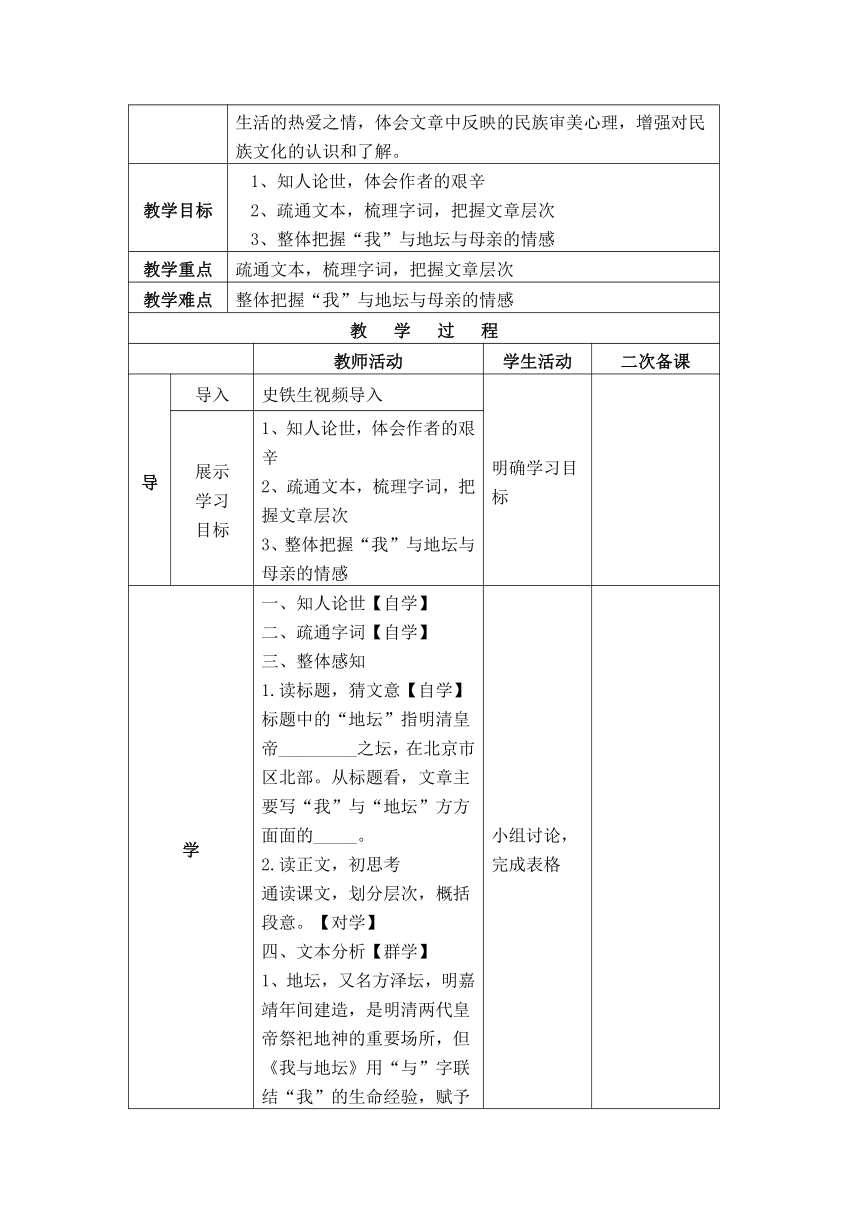

课 题 《我与地坛》第一课时 课 型 新授课

考纲要求 引导学生关注作品中的景物描写和人生思考,激发对自然、对生活的热爱之情,体会文章中反映的民族审美心理,增强对民族文化的认识和了解。

教学目标 1、知人论世,体会作者的艰辛2、疏通文本,梳理字词,把握文章层次3、整体把握“我”与地坛与母亲的情感

教学重点 疏通文本,梳理字词,把握文章层次

教学难点 整体把握“我”与地坛与母亲的情感

教 学 过 程

教师活动 学生活动 二次备课

导 导入 史铁生视频导入 明确学习目标

展示学习目标 1、知人论世,体会作者的艰辛2、疏通文本,梳理字词,把握文章层次3、整体把握“我”与地坛与母亲的情感

学 知人论世【自学】疏通字词【自学】整体感知1.读标题,猜文意【自学】标题中的“地坛”指明清皇帝_________之坛,在北京市区北部。从标题看,文章主要写“我”与“地坛”方方面面的_____。2.读正文,初思考通读课文,划分层次,概括段意。【对学】文本分析【群学】1、地坛,又名方泽坛,明嘉靖年间建造,是明清两代皇帝祭祀地神的重要场所,但《我与地坛》用“与”字联结“我”的生命经验,赋予地坛多种身份。请根据文章内容梳理地坛的身份,至少写出三个。2、《我与地坛》蕴含着史铁生对生命的独特感悟与思考,他思考了哪些问题?有怎样的感悟?3、在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象? 小组讨论,完成表格

展 第2题: ①关于生死。他认为人生是一个必然、设定的过程,任何残缺的生命都有存在的价值。 ②关于残缺。生命的残缺是一种客观存在,残缺者的人生出路是如何承担苦难,而不是抱怨命运不公。 ③关于生命、人生。人生的关键是过程,能否到达目的并不重要;死亡是生命个体的终结与必由之路,但生命是永恒的。第3题:①隐忍宽容。忍让儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看儿子遭遇人生一大挫折,母亲想要安慰,却害怕触碰到儿子那颗敏感又脆弱的心灵。②坚忍聪慧。充分理解儿子的处境和心态,运用恰当的方式呵护儿子。③体贴关怀。心思细腻,知道儿子需要一个独自思考的时间和空间;每次儿子消失在视线之外,她又悄悄寻找,只为确保儿子的安全。

点 第1题:①作为园林景象的自然; ②作为亲情联结的纽带;③作为世俗生活的观察点; ④作为写作之地;⑤作为自我观照的处所;⑥作为不可名状的精神家园。难点:重要物象的意蕴。

测 下面是史铁生《我与地坛》中的一段话。此段文字意蕴丰富,读后请根据要求答题。 有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。文段中史铁生说自己“头一次意识到”,表明突然读懂了母亲。他读懂了什么呢?文中语言深沉含蓄,如果现在母亲就站在他面前,请替史铁生拟写几句对母亲直抒胸臆的话。(不超过50个字)

作业布置 请以“面对父母,我最痛悔的……”开头,写一件你和母亲之间发生的故事。

本节课知识要点 通读散文,把握层次结构

教学反思

课 题 《我与地坛》第二课时 课 型 新授课

考纲要求 引导学生关注作品中的景物描写和人生思考,激发对自然、对生活的热爱之情,体会文章中反映的民族审美心理,增强对民族文化的认识和了解。

教学目标 1、赏析地坛的景物特点,寻找地坛与我的关联2、研读对母亲的文字,体会对生命的思考3、品读佳句,体会其哲理及表达效果

教学重点 1、赏析地坛的景物特点,寻找地坛与我的关联2、研读对母亲的文字,体会对生命的思考

教学难点 3、品读佳句,体会其哲理及表达效果

教 学 过 程

教师活动 学生活动 二次备课

导 导入 《奶奶的星星》节选 明确学习目标

展示学习目标 1、赏析地坛的景物特点,寻找地坛与我的关联2、研读对母亲的文字,体会对生命的思考3、品读佳句,体会其哲理及表达效果

学 一 研读描写景物及母亲的文字,体会作者对生命的思考。选文第一部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么?“我”从这些景物中得到了怎样的人生启示?请完善下表。【小组合作】2、体会下列语句并分析其中蕴含的深沉情感。【自学】(1)死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。(2)“一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。”试分析“不幸”的内涵及表达效果。二 品读佳句,体会其哲理及表达效果【自学】1.试赏析下列语句及其表达效果。(1)“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”(2)“四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏。”(3)“两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。”连用三个“找不到”有何表达效果?(4)在第一部分第7段中,作者对景物的描写连用了六个“譬如”,用五个分号隔开,为什么要写这些意象(或者说这些意象有何共同之处)?前后顺序是怎样的?这样写有什么样的表达效果?(5)“那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。”这句话蕴含着作者怎样的感情?从“我”到“她的儿子”,人称上的变化说明了什么?(6) 如何理解“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话? 小组合作,完成表格

展 段落景物描写特点启示第三段剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍圮的高墙......古老、荒芜、冷落、沉寂从地坛的沧桑变化中,“我”看到了人生的真相;在满园沉静中,“我”看到了自己,认识了自己第五段蜂儿如一朵……片刻不息园子荒芜但并不衰败(充满生机)园子虽荒芜,但并不衰败,那么,“我”虽残疾,却不应该颓废第七段十五年中,这古园的形体……微苦的味道充满生命的激情园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以“我”也不应因为残疾而改变生命的本色,应该同样活得有意义

点 散文特点:形散神聚“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋景图。“神”是赞美故都的自然风物,抒发对故都之秋的向往眷念之情,流露出深远的忧思和孤独感。“结合点”是“清、静、悲凉”。

测 1.仿照下面画线的句子,另写两个句子,要求句式基本一致。 十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉。

作业布置 《课时作业》

本节课知识要点 赏析重点句子,品味其中的感情和哲理,学习散文化表达

链接高考 阅读PPT上的文字,完成1~3题。 1.文中使用了哪些修辞手法A.排比、比喻、拟人 B.对偶、比喻、排比C.对偶、借代、排比 D.排比、借代、夸张2.文中画波浪线的句子可以改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?3.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

教学反思

主备人签名 辅备人签名

指导人签名 备课组长签名

授课时间 授课教师

基本信息

学 科 语文 备课成员 高一语文备课组

年 级 高一 教科书版本及章节 统编版上册第七单元15课

单元教学设计

单元学习主题 自然情怀

单元教学设计说明 人们生活在自然之中,而大自然也已深深融入人类的精神世界,成为人类心灵的寄托。通过文学作品对自然的描写反观自然,可以提升对自然美的感悟力,激发对自然和生活的热爱之情。本单元选取的五篇散文,都是写景抒情的名篇,有对故都“秋味”的吟唱,对荷塘月色的描写;有北京地坛牵出的人生故事;有夜游赤壁的吊古伤今,登临东岳的畅想。在对大地山川、风物美景的描写中徜徉,既可以受到美的熏陶,又能够领会深厚的人文内涵。学习本单元的写景抒情散文,体会民族审美心理,提升文学欣赏品位,培养对自然的热爱之情。要关注作品中的自然景物描写和人生思考,体会作者观察、欣赏和表现自然景物的角度,分析情景交融、情理结合的手法;还要反复涵泳咀嚼,感受作品的文辞之美。

单元学习目标与重点难点 1.学习不同时期不同风格的写景抒情散文,感受文人笔下的美景,关注作品中的景物描写和人生思考,激发对自然的珍爱之心和对生活的热爱之情,进一步体会民族审美心理,增强对民族文化的认识和了解。2. 分析和把握文章观察景物的角度和描写景物的艺术手法。学习散文作品,要重点关注作者是如何抓住景物的突出特点,表现景物的独特之美的。要注意体会文章情景交融、情理结合的特点,读懂作者独特的内心世界。3.本单元文章文辞优美,表现了作者高超的语言艺术,要多加诵读,品味散文独待的语言美。可以从用词、句式等方面入手,对一些精彩语段加以分析、品味。4.在了解写景抒情散文的特点,把握其写法的基础上,选取自己喜欢的景物,借鉴本单元文章的写法写作一篇散文,力求做到情景交融。

课 题 《我与地坛》第一课时 课 型 新授课

考纲要求 引导学生关注作品中的景物描写和人生思考,激发对自然、对生活的热爱之情,体会文章中反映的民族审美心理,增强对民族文化的认识和了解。

教学目标 1、知人论世,体会作者的艰辛2、疏通文本,梳理字词,把握文章层次3、整体把握“我”与地坛与母亲的情感

教学重点 疏通文本,梳理字词,把握文章层次

教学难点 整体把握“我”与地坛与母亲的情感

教 学 过 程

教师活动 学生活动 二次备课

导 导入 史铁生视频导入 明确学习目标

展示学习目标 1、知人论世,体会作者的艰辛2、疏通文本,梳理字词,把握文章层次3、整体把握“我”与地坛与母亲的情感

学 知人论世【自学】疏通字词【自学】整体感知1.读标题,猜文意【自学】标题中的“地坛”指明清皇帝_________之坛,在北京市区北部。从标题看,文章主要写“我”与“地坛”方方面面的_____。2.读正文,初思考通读课文,划分层次,概括段意。【对学】文本分析【群学】1、地坛,又名方泽坛,明嘉靖年间建造,是明清两代皇帝祭祀地神的重要场所,但《我与地坛》用“与”字联结“我”的生命经验,赋予地坛多种身份。请根据文章内容梳理地坛的身份,至少写出三个。2、《我与地坛》蕴含着史铁生对生命的独特感悟与思考,他思考了哪些问题?有怎样的感悟?3、在作者的笔下,母亲是一个怎样的形象? 小组讨论,完成表格

展 第2题: ①关于生死。他认为人生是一个必然、设定的过程,任何残缺的生命都有存在的价值。 ②关于残缺。生命的残缺是一种客观存在,残缺者的人生出路是如何承担苦难,而不是抱怨命运不公。 ③关于生命、人生。人生的关键是过程,能否到达目的并不重要;死亡是生命个体的终结与必由之路,但生命是永恒的。第3题:①隐忍宽容。忍让儿子,自己承受痛苦;理解儿子,委屈自己,眼看儿子遭遇人生一大挫折,母亲想要安慰,却害怕触碰到儿子那颗敏感又脆弱的心灵。②坚忍聪慧。充分理解儿子的处境和心态,运用恰当的方式呵护儿子。③体贴关怀。心思细腻,知道儿子需要一个独自思考的时间和空间;每次儿子消失在视线之外,她又悄悄寻找,只为确保儿子的安全。

点 第1题:①作为园林景象的自然; ②作为亲情联结的纽带;③作为世俗生活的观察点; ④作为写作之地;⑤作为自我观照的处所;⑥作为不可名状的精神家园。难点:重要物象的意蕴。

测 下面是史铁生《我与地坛》中的一段话。此段文字意蕴丰富,读后请根据要求答题。 有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。文段中史铁生说自己“头一次意识到”,表明突然读懂了母亲。他读懂了什么呢?文中语言深沉含蓄,如果现在母亲就站在他面前,请替史铁生拟写几句对母亲直抒胸臆的话。(不超过50个字)

作业布置 请以“面对父母,我最痛悔的……”开头,写一件你和母亲之间发生的故事。

本节课知识要点 通读散文,把握层次结构

教学反思

课 题 《我与地坛》第二课时 课 型 新授课

考纲要求 引导学生关注作品中的景物描写和人生思考,激发对自然、对生活的热爱之情,体会文章中反映的民族审美心理,增强对民族文化的认识和了解。

教学目标 1、赏析地坛的景物特点,寻找地坛与我的关联2、研读对母亲的文字,体会对生命的思考3、品读佳句,体会其哲理及表达效果

教学重点 1、赏析地坛的景物特点,寻找地坛与我的关联2、研读对母亲的文字,体会对生命的思考

教学难点 3、品读佳句,体会其哲理及表达效果

教 学 过 程

教师活动 学生活动 二次备课

导 导入 《奶奶的星星》节选 明确学习目标

展示学习目标 1、赏析地坛的景物特点,寻找地坛与我的关联2、研读对母亲的文字,体会对生命的思考3、品读佳句,体会其哲理及表达效果

学 一 研读描写景物及母亲的文字,体会作者对生命的思考。选文第一部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么?“我”从这些景物中得到了怎样的人生启示?请完善下表。【小组合作】2、体会下列语句并分析其中蕴含的深沉情感。【自学】(1)死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。(2)“一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。”试分析“不幸”的内涵及表达效果。二 品读佳句,体会其哲理及表达效果【自学】1.试赏析下列语句及其表达效果。(1)“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”(2)“四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏。”(3)“两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。”连用三个“找不到”有何表达效果?(4)在第一部分第7段中,作者对景物的描写连用了六个“譬如”,用五个分号隔开,为什么要写这些意象(或者说这些意象有何共同之处)?前后顺序是怎样的?这样写有什么样的表达效果?(5)“那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。”这句话蕴含着作者怎样的感情?从“我”到“她的儿子”,人称上的变化说明了什么?(6) 如何理解“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话? 小组合作,完成表格

展 段落景物描写特点启示第三段剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍圮的高墙......古老、荒芜、冷落、沉寂从地坛的沧桑变化中,“我”看到了人生的真相;在满园沉静中,“我”看到了自己,认识了自己第五段蜂儿如一朵……片刻不息园子荒芜但并不衰败(充满生机)园子虽荒芜,但并不衰败,那么,“我”虽残疾,却不应该颓废第七段十五年中,这古园的形体……微苦的味道充满生命的激情园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以“我”也不应因为残疾而改变生命的本色,应该同样活得有意义

点 散文特点:形散神聚“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋景图。“神”是赞美故都的自然风物,抒发对故都之秋的向往眷念之情,流露出深远的忧思和孤独感。“结合点”是“清、静、悲凉”。

测 1.仿照下面画线的句子,另写两个句子,要求句式基本一致。 十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉。

作业布置 《课时作业》

本节课知识要点 赏析重点句子,品味其中的感情和哲理,学习散文化表达

链接高考 阅读PPT上的文字,完成1~3题。 1.文中使用了哪些修辞手法A.排比、比喻、拟人 B.对偶、比喻、排比C.对偶、借代、排比 D.排比、借代、夸张2.文中画波浪线的句子可以改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?3.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

教学反思

主备人签名 辅备人签名

指导人签名 备课组长签名

授课时间 授课教师

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读