2021-2022学年统编版高中语文必修上册10.2《师说》课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册10.2《师说》课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 147.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-07 11:06:57 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

师 说

——韩愈

11.师说 韩愈

古之学者( )必有师。师者,所以( )传道受( )业解惑也。(特殊句式: 。翻译: )人非生而知之( )者,孰( )能无惑?惑而( )不从师( ),其( )为( )惑也,终不解矣。生乎( )吾前,其闻( )道也固( )先乎吾,吾从而( )师( )之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。(翻译: )吾师( )道也,夫( )庸( )知其年之先后生于吾乎?是故( )无( )贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(特殊句式: 。翻译: )。

预习任务:

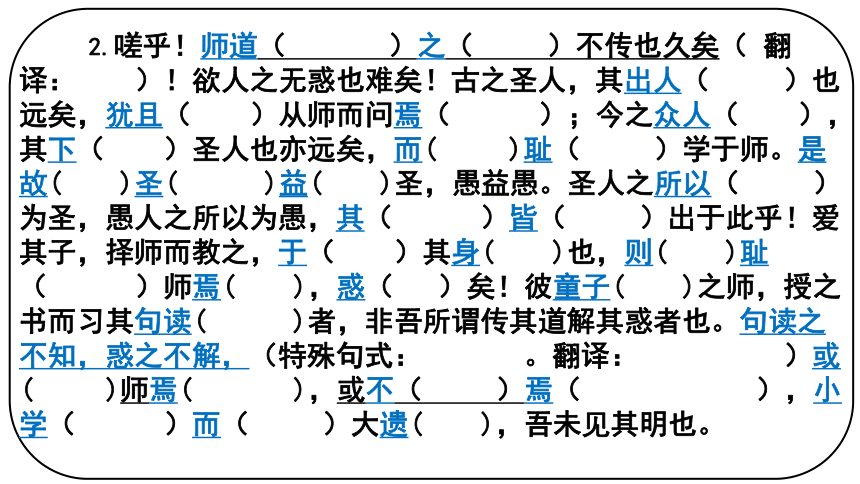

2.嗟乎!师道( )之( )不传也久矣( 翻译: )!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人( )也远矣,犹且( )从师而问焉( );今之众人( ),其下( )圣人也亦远矣,而( )耻( )学于师。是故( )圣( )益( )圣,愚益愚。圣人之所以( )为圣,愚人之所以为愚,其( )皆( )出于此乎!爱其子,择师而教之,于( )其身( )也,则( )耻( )师焉( ),惑( )矣!彼童子( )之师,授之书而习其句读( )者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,(特殊句式: 。翻译: )或( )师焉( ),或不( )焉( ),小学( )而( )大遗( ),吾未见其明也。

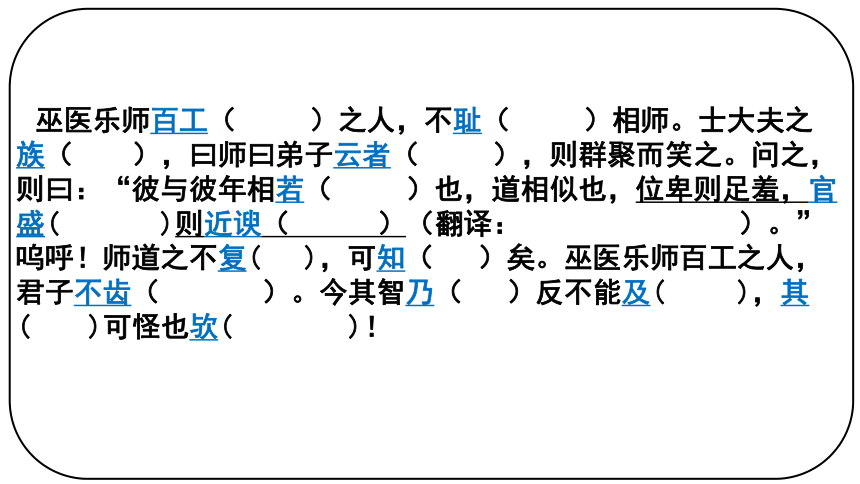

巫医乐师百工( )之人,不耻( )相师。士大夫之族( ),曰师曰弟子云者( ),则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若( )也,道相似也,位卑则足羞,官盛( )则近谀( )(翻译: )。”呜呼!师道之不复( ),可知( )矣。巫医乐师百工之人,君子不齿( )。今其智乃( )反不能及( ),其( )可怪也欤( )!

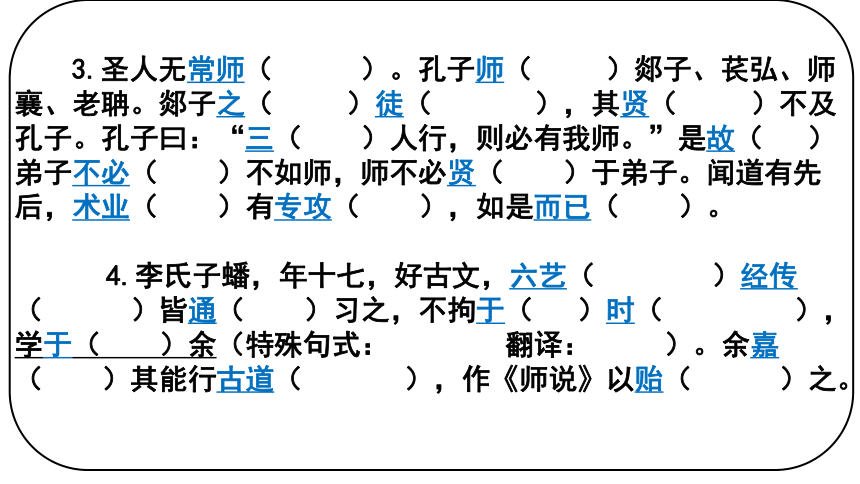

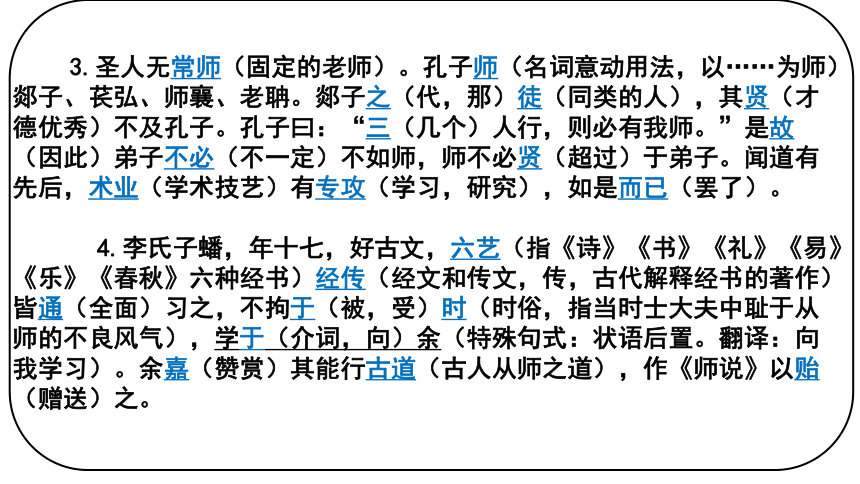

3.圣人无常师( )。孔子师( )郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之( )徒( ),其贤( )不及孔子。孔子曰:“三( )人行,则必有我师。”是故( )弟子不必( )不如师,师不必贤( )于弟子。闻道有先后,术业( )有专攻( ),如是而已( )。

4.李氏子蟠,年十七,好古文,六艺( )经传( )皆通( )习之,不拘于( )时( ),学于( )余(特殊句式: 翻译: )。余嘉( )其能行古道( ),作《师说》以贻( )之。

11.师说 韩愈

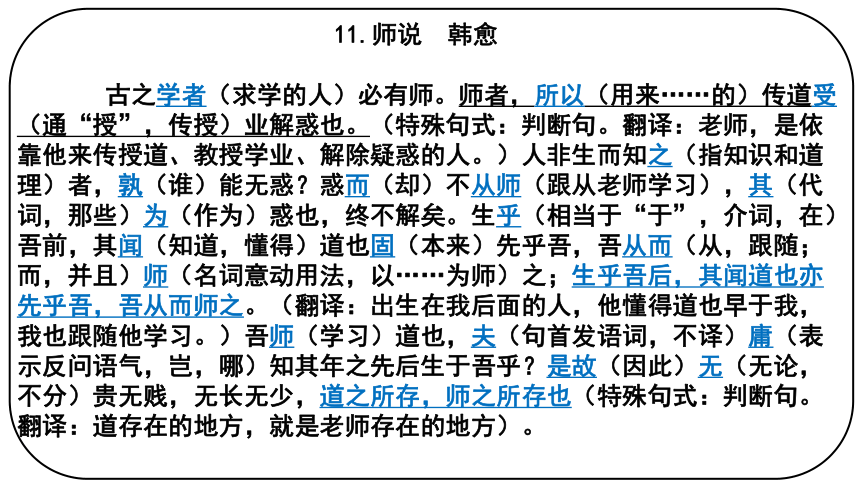

古之学者(求学的人)必有师。师者,所以(用来……的)传道受(通“授”,传授)业解惑也。(特殊句式:判断句。翻译:老师,是依靠他来传授道、教授学业、解除疑惑的人。)人非生而知之(指知识和道理)者,孰(谁)能无惑?惑而(却)不从师(跟从老师学习),其(代词,那些)为(作为)惑也,终不解矣。生乎(相当于“于”,介词,在)吾前,其闻(知道,懂得)道也固(本来)先乎吾,吾从而(从,跟随;而,并且)师(名词意动用法,以……为师)之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。(翻译:出生在我后面的人,他懂得道也早于我,我也跟随他学习。)吾师(学习)道也,夫(句首发语词,不译)庸(表示反问语气,岂,哪)知其年之先后生于吾乎?是故(因此)无(无论,不分)贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(特殊句式:判断句。翻译:道存在的地方,就是老师存在的地方)。

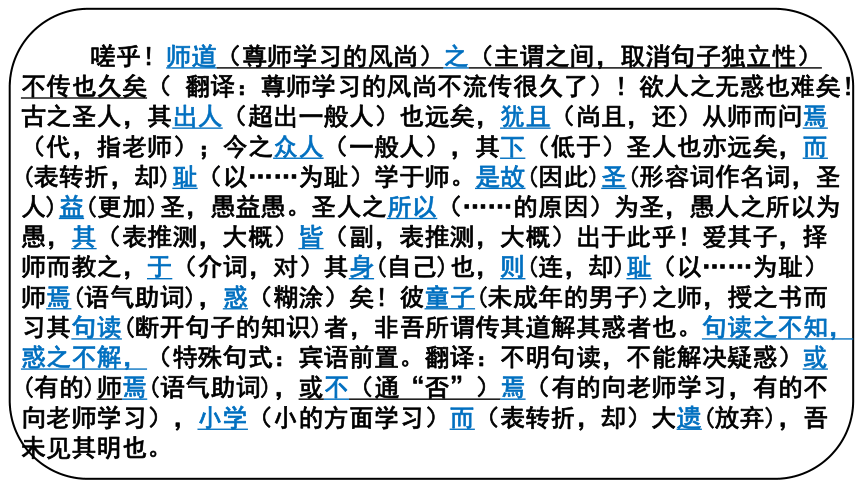

嗟乎!师道(尊师学习的风尚)之(主谓之间,取消句子独立性)不传也久矣( 翻译:尊师学习的风尚不流传很久了)!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人(超出一般人)也远矣,犹且(尚且,还)从师而问焉(代,指老师);今之众人(一般人),其下(低于)圣人也亦远矣,而(表转折,却)耻(以……为耻)学于师。是故(因此)圣(形容词作名词,圣人)益(更加)圣,愚益愚。圣人之所以(……的原因)为圣,愚人之所以为愚,其(表推测,大概)皆(副,表推测,大概)出于此乎!爱其子,择师而教之,于(介词,对)其身(自己)也,则(连,却)耻(以……为耻)师焉(语气助词),惑(糊涂)矣!彼童子(未成年的男子)之师,授之书而习其句读(断开句子的知识)者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,(特殊句式:宾语前置。翻译:不明句读,不能解决疑惑)或(有的)师焉(语气助词),或不(通“否”)焉(有的向老师学习,有的不向老师学习),小学(小的方面学习)而(表转折,却)大遗(放弃),吾未见其明也。

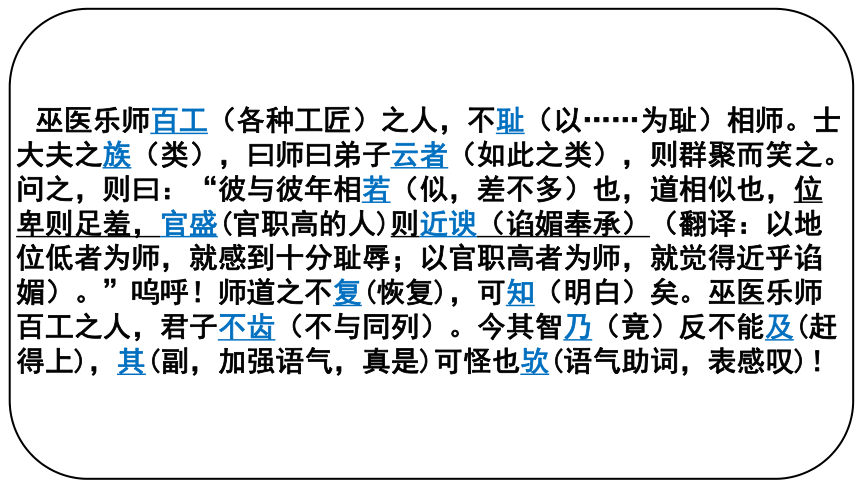

巫医乐师百工(各种工匠)之人,不耻(以……为耻)相师。士大夫之族(类),曰师曰弟子云者(如此之类),则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若(似,差不多)也,道相似也,位卑则足羞,官盛(官职高的人)则近谀(谄媚奉承)(翻译:以地位低者为师,就感到十分耻辱;以官职高者为师,就觉得近乎谄媚)。”呜呼!师道之不复(恢复),可知(明白)矣。巫医乐师百工之人,君子不齿(不与同列)。今其智乃(竟)反不能及(赶得上),其(副,加强语气,真是)可怪也欤(语气助词,表感叹)!

3.圣人无常师(固定的老师)。孔子师(名词意动用法,以……为师)郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之(代,那)徒(同类的人),其贤(才德优秀)不及孔子。孔子曰:“三(几个)人行,则必有我师。”是故(因此)弟子不必(不一定)不如师,师不必贤(超过)于弟子。闻道有先后,术业(学术技艺)有专攻(学习,研究),如是而已(罢了)。

4.李氏子蟠,年十七,好古文,六艺(指《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》六种经书)经传(经文和传文,传,古代解释经书的著作)皆通(全面)习之,不拘于(被,受)时(时俗,指当时士大夫中耻于从师的不良风气),学于(介词,向)余(特殊句式:状语后置。翻译:向我学习)。余嘉(赞赏)其能行古道(古人从师之道),作《师说》以贻(赠送)之。

一、学习目标:

1.了解当时的社会不良风气。掌握文中的实词、虚词、特殊句式等文言知识,背诵全文。

2.理解本文运用正反对比论证观点的方法,并能够在写作中运用。

3.明确韩愈在文中提出的观点,探究作者的观点在当下的现实意义。

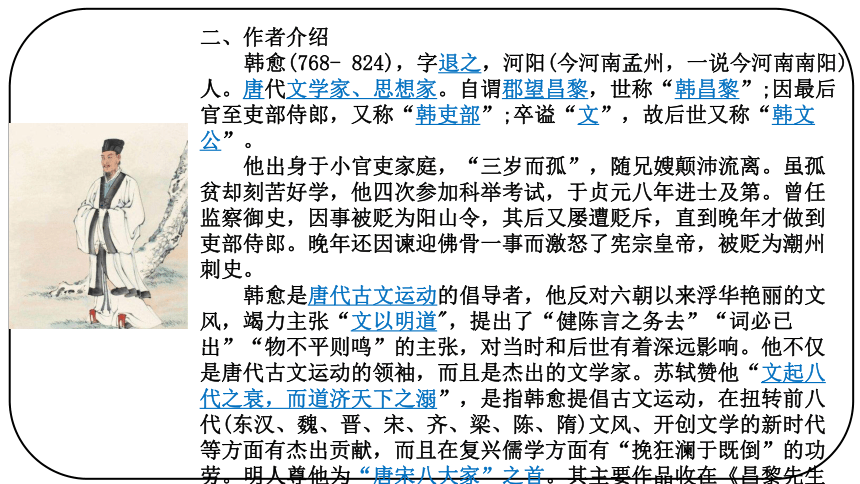

二、作者介绍

韩愈(768- 824),字退之,河阳(今河南孟州,一说今河南南阳)人。唐代文学家、思想家。自谓郡望昌黎,世称“韩昌黎”;因最后官至吏部侍郎,又称“韩吏部”;卒谥“文”,故后世又称“韩文公”。

他出身于小官吏家庭,“三岁而孤”,随兄嫂颠沛流离。虽孤贫却刻苦好学,他四次参加科举考试,于贞元八年进士及第。曾任监察御史,因事被贬为阳山令,其后又屡遭贬斥,直到晚年才做到吏部侍郎。晚年还因谏迎佛骨一事而激怒了宪宗皇帝,被贬为潮州刺史。

韩愈是唐代古文运动的倡导者,他反对六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以明道",提出了“健陈言之务去”“词必已出”“物不平则鸣”的主张,对当时和后世有着深远影响。他不仅是唐代古文运动的领袖,而且是杰出的文学家。苏轼赞他“文起八代之衰,而道济天下之溺”,是指韩愈提倡古文运动,在扭转前八代(东汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋)文风、开创文学的新时代等方面有杰出贡献,而且在复兴儒学方面有“挽狂澜于既倒”的功劳。明人尊他为“唐宋八大家”之首。其主要作品收在《昌黎先生文集》中。

三、题目解说

“说”,古代一种文体,属议论文范畴,一般陈述自己对某种事物或现象的见解。如《马说》《捕蛇者说》《爱莲说》等。

师说,解说关于“从师”的道理。阐明从师的必要性和择师的原则以及应有的态度。这里的“师”是指社会上学有所成的能够“传道受业解惑”的人,而非狭义上的老师。

唐宋古文运动

唐宋古文运动是指唐代中叶及北宋时期以提倡古文反对骈文为特点的文体改革运动。因同时涉及文学的思想内容,所以兼有思想运动和社会运动的性质。“古文”指的是先秦和两汉时期的散文,与骈文是相对立的概念。“古文”这一概念最先由韩愈提出。他把六朝以来讲求声律、辞藻及对偶的骈文视为俗下文字,认为自己的散文继承了先秦两汉文章的传统,所以称“古文”。古文运动,是在文体、文风和文学语言方面全面革新的运动。韩愈主张文章内容应为传播、发扬儒家道统服务,所谓“文以载道”,这样就必须革新文体,要“文从字顺”“惟陈言之务去”,以质朴的散文取代浮艳空洞的骈文。韩愈提倡古文,目的在于恢复古代的儒学道统,将改革文风与复兴儒学结合起来。古文运动结束了骈文长期统治文坛的局面,恢复了古代散文的历史地位,把散文的发展推向了一个新的阶段。除唐代的韩愈、柳宗元外,宋代的欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙也是古文运动的代表人物。

四、文本探究1:通读全文,韩愈这篇《师说》是写

给谁的?目的是什么呢?

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺(指《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》六种经书)经传(经文和传文,传,古代解释经书的著作)皆通(全面)习之,不拘于(被,受)时(时俗,指当时士大夫中耻于从师的不良风气),学于(介词,向)余(特殊句式:状语后置。翻译:向我学习)。余嘉(赞赏)其能行古道(古人从师之道),作《师说》以贻(赠送)之。

四、文本探究2:韩愈为什么要写这样一篇文章呢?

仅仅是为了赞赏李蟠吗?

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不

能及,其可怪也欤!

文本探究2:韩愈为什么要写这样一篇文章呢?仅仅是为了赞赏李蟠吗?

彼童子(未成年的男子)之师,授之书而习其句读(断开句子的知识)者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,(特殊句式:宾语前置。翻译:不明句读,不能解决疑惑)或(有的)师焉(语气助词),或不(通“否”)焉(有的向老师学习,有的不向老师学习),小学(小的方面学习)而(表转折,却)大遗(放弃),吾未见其明也。巫医乐师百工(各种工匠)之人,不耻(以……为耻)相师。士大夫之族(类),曰师曰弟子云者(如此之类),则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若(似,差不多)也,道相似也,位卑则足羞,官盛(官职高的人)则近谀(谄媚奉承)(翻译:以地位低者为师,就感到十分耻辱;以官职高者为师,就觉得近乎谄媚)。”

四、文本探究2:韩愈为什么要写这样一篇文章呢?仅仅是为了赞赏李蟠吗?

呜呼!师道之不复(恢复),可知(明白)矣。巫医乐师百工之人,君子不齿(不与同列)。今其智乃(竟)反不能及(赶得上),其(副,加强语气,真是)可怪也欤(语气助词,表感叹)!

社会风气——师道之不传也久矣

耻学于师

链接:背景资料

柳宗元《答韦中立论师道书》中写道:“由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师;世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。”由此可见,这篇文章是针对门第观念影响下“耻学于师”的不良风气而写的。门第观念古已有之,直至魏晋南北朝时期的九品中正制达到顶峰。

士族子弟凭借尊贵的门第可以做官,因而他们尊“家法”而鄙“从师”。到唐代,九品中正制已废除,改为以官爵的高下作为区分门第的标准。这对择师有很大的影响,在当时士大夫阶层中,就普遍存在“耻学于师”的心理。

韩愈在写作《师说》时,正担任国子监四门博士。韩愈当时官职卑微,而当时国子监学生约八百名,大多是五品以上文武官员的子弟或爵位拥有者。韩愈亲见士族子弟耻于向官阶不高的老师学习,对封建阶级上层“士大夫之族”的恶劣风气深恶痛绝,于是,借赠送李蟠文章,写了《师说》。

四、文本探究3:韩愈在文中是从哪几个角度批判当时的社会风气呢?运用哪些论证方法?

纵比

横比

自比

爱其子(正)

于其身(反)

巫医乐师百工(正)

士大夫之族(反)

今之众人(反)

古之圣人(正)

四、文本探究4:韩愈批判了当时社会上师道之不复和耻学于师的现象,韩愈主张的是什么观点呢?(研读1段)

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

研读第1段:

古之学者(求学的人)必有师。师者,所以(用来……的)传道受(通“授”,传授)业解惑也。(特殊句式:判断句。翻译:老师,是依靠他来传授道、教授学业、解除疑惑的人。)人非生而知之(指知识和道理)者,孰(谁)能无惑?惑而(却)不从师(跟从老师学习),其(代词,那些)为(作为)惑也,终不解矣。生乎(相当于“于”,介词,在)吾前,其闻(知道,懂得)道也固(本来)先乎吾,吾从而(从,跟随;而,并且)师(名词意动用法,以……为师)之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。(翻译:出生在我后面的人,他懂得道也早于我,我也跟随他学习。)吾师(学习)道也,夫(句首发语词,不译)庸(表示反问语气,岂,哪)知其年之先后生于吾乎?是故(因此)无(无论,不分)贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(特殊句式:判断句。翻译:道存在的地方,就是老师存在的地方)。

1.古人从师之道:

古之学者必有师

2.古人从师的原因:

①师者,所以传道受业解惑也

②人非生而知之者

3.古人择师标准:

①是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

②是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

五、文本探究5:韩愈是如何论证这一观点的呢?(研读第3段)

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师。”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

研读第3段:

圣人无常师(固定的老师)。孔子师(名词意动用法,以……为师)郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之(代,那)徒(同类的人),其贤(才德优秀)不及孔子。孔子曰:“三(几个)人行,则必有我师。”是故(因此)弟子不必(不一定)不如师,师不必贤(超过)于弟子。闻道有先后,术业(学术技艺)

有专攻(学习,研究),如是而已(罢了)。

孔子是从师学习的最好践行者

五、文本探究6:这篇文章是韩愈写给李蟠的,实际上是还写给了哪些人呢?

韩愈的文章还送给以下的两种人:

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。

2.1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴甚至围攻老师;学生在路上碰见老师却形同陌路……,从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢?

正是这种穿越时空的恒久价值,使这篇文章历久弥新,成为经典。同学们,反思自己吧,让中华名族的美德在我们身上发出更耀眼的光芒。

师 说

一.论点

二.论证

(古之学者必有师)

1、从师的原因

2、择师的原则

三.缘起

阐述

道理

宣扬“从师”的道理

抨击“耻师”的时弊

反面论证

(对比)

今之众人(反)

古之圣人(正)

爱其子(正)

于其身(反)

巫医乐师百工(正)

士大夫之族(反)

正面论证

(举例、引用)

孔子事例(举例)

孔子语录(引用)

激励后学:李蟠

能行古道

不拘于时

纵比

自比

横比

[素材一]

18岁的李贺拜见韩愈

韩愈的文名越来越高之后,朝廷将他派往东都洛阳国子监任教。韩愈在洛阳致力于古文运动,宣传儒学。但他到洛阳后最大的收获是发现了少年才子李贺。传说,李贺从近郊昌谷来到城中,带着自己的作品拜谒韩愈。当时,正值中午,韩愈宽衣解带准备午休,门人递上了李贺的诗稿。韩愈在困倦中不经意地看了一眼,一下子就来了精神,首篇《雁门太守行》的开首两句“黑云压城城欲摧,甲光向日金麟开”,就使得韩愈惊叹不已。他立即请李贺到室内上座。他们叙说良久,大有相见恨晚之势。在韩愈的推荐下,李贺顺利通过地方的初试,被地方保举到长安参加进士考试。

适用话题:唯才是举、伯乐、惜才等。

[素材二]

蔡元培:兼容并包、思想自由

民国初期,蔡元培是教育总长,袁世凯夺取政权后,他坚决辞职不干了。袁世凯下台后,蔡元培接手了问题重重的北大,提出“兼容并包、思想自由”的办学思想,破天荒地招收了女学生,不拘一格聘任教员。只要能力强,他三顾茅庐去请。没有学历的陈独秀,落榜的梁漱溟被他请来当教授,坚持复古文化的辜鸿铭、黄侃和主张新文化的胡适、鲁迅、钱玄同等同在北大任教,他还坚持“无德无才皆辞退”的原则。梁漱溟曾说,

蔡元培从思想学术上为国人开导出一股新潮流,冲破了旧有习俗,推动了大局政治。正是因为蔡先生“兼容并包、思想自由”的思想,使得北大成为新文化运动的堡垒,使得科学、民主的思想得以传播。从这个意义上说,蔡元培不仅是现代北大的编造者,也是中国现代大学理念和精神的缔造者。

适用话题:兼容并包、思想自由、大师风范、教育的使命等。

1.(广东省华南师大附中、省实验中学、广雅中学、深圳高级中学2020-2021学年高三上学期四校联考语文试题)韩愈在《师说》中指出老师有两种:一般意义上的老师是“________________”,而韩愈所定义的老师是“____________________”。

2.(山东省聊城市2021届高三三模2021年5月)韩愈的《师说》文末用“好古文”点出了李蟠的文章爱好,而“ ”则说明了李蟠的儒学素养。同时还以“ ”一句,交代了作者写作此文的直接原因。

3.(永安三中2020-2021学年高二下学期3月考试语文试题)在《师说》中,士大夫之族以地位、官职为借口拒绝从师学习的语句是:“______________,_______________”。

4.(2021届河北省唐山市高三二模(4月)语文试题)《师说》中,指出自己不重视学习却重视子女教育的人,选择老师教育孩子的结果是:_________________,_________________”。

5.(重庆南开中学高2021级高三第六次质量检测语文试题)韩愈在《师说》的末段肯定了李蟠不受时俗限制、主动求师问道后交代自己写作目的的两句是:“_______________ ,______________。”

6.(福建省2021届高三下学期4月诊断性练习(省质检)语文试题)在《师说》中韩愈指出,人们爱自己的孩子,会“ ”,但这种老师往往只是“ ”,不是传道受业

解惑的老师。

1. 授之书而习其句读者 传其道解其惑者(也)

2. 六艺经传皆通习之 余嘉其能行古道

3. 位卑则足羞,官盛则近谀

4. 小学而大遗,吾未见其明也

5.余嘉其能行古道,作师说以贻之

6. 择师而教之 授之书而习其句读者

谢 谢!

师 说

——韩愈

11.师说 韩愈

古之学者( )必有师。师者,所以( )传道受( )业解惑也。(特殊句式: 。翻译: )人非生而知之( )者,孰( )能无惑?惑而( )不从师( ),其( )为( )惑也,终不解矣。生乎( )吾前,其闻( )道也固( )先乎吾,吾从而( )师( )之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。(翻译: )吾师( )道也,夫( )庸( )知其年之先后生于吾乎?是故( )无( )贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(特殊句式: 。翻译: )。

预习任务:

2.嗟乎!师道( )之( )不传也久矣( 翻译: )!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人( )也远矣,犹且( )从师而问焉( );今之众人( ),其下( )圣人也亦远矣,而( )耻( )学于师。是故( )圣( )益( )圣,愚益愚。圣人之所以( )为圣,愚人之所以为愚,其( )皆( )出于此乎!爱其子,择师而教之,于( )其身( )也,则( )耻( )师焉( ),惑( )矣!彼童子( )之师,授之书而习其句读( )者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,(特殊句式: 。翻译: )或( )师焉( ),或不( )焉( ),小学( )而( )大遗( ),吾未见其明也。

巫医乐师百工( )之人,不耻( )相师。士大夫之族( ),曰师曰弟子云者( ),则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若( )也,道相似也,位卑则足羞,官盛( )则近谀( )(翻译: )。”呜呼!师道之不复( ),可知( )矣。巫医乐师百工之人,君子不齿( )。今其智乃( )反不能及( ),其( )可怪也欤( )!

3.圣人无常师( )。孔子师( )郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之( )徒( ),其贤( )不及孔子。孔子曰:“三( )人行,则必有我师。”是故( )弟子不必( )不如师,师不必贤( )于弟子。闻道有先后,术业( )有专攻( ),如是而已( )。

4.李氏子蟠,年十七,好古文,六艺( )经传( )皆通( )习之,不拘于( )时( ),学于( )余(特殊句式: 翻译: )。余嘉( )其能行古道( ),作《师说》以贻( )之。

11.师说 韩愈

古之学者(求学的人)必有师。师者,所以(用来……的)传道受(通“授”,传授)业解惑也。(特殊句式:判断句。翻译:老师,是依靠他来传授道、教授学业、解除疑惑的人。)人非生而知之(指知识和道理)者,孰(谁)能无惑?惑而(却)不从师(跟从老师学习),其(代词,那些)为(作为)惑也,终不解矣。生乎(相当于“于”,介词,在)吾前,其闻(知道,懂得)道也固(本来)先乎吾,吾从而(从,跟随;而,并且)师(名词意动用法,以……为师)之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。(翻译:出生在我后面的人,他懂得道也早于我,我也跟随他学习。)吾师(学习)道也,夫(句首发语词,不译)庸(表示反问语气,岂,哪)知其年之先后生于吾乎?是故(因此)无(无论,不分)贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(特殊句式:判断句。翻译:道存在的地方,就是老师存在的地方)。

嗟乎!师道(尊师学习的风尚)之(主谓之间,取消句子独立性)不传也久矣( 翻译:尊师学习的风尚不流传很久了)!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人(超出一般人)也远矣,犹且(尚且,还)从师而问焉(代,指老师);今之众人(一般人),其下(低于)圣人也亦远矣,而(表转折,却)耻(以……为耻)学于师。是故(因此)圣(形容词作名词,圣人)益(更加)圣,愚益愚。圣人之所以(……的原因)为圣,愚人之所以为愚,其(表推测,大概)皆(副,表推测,大概)出于此乎!爱其子,择师而教之,于(介词,对)其身(自己)也,则(连,却)耻(以……为耻)师焉(语气助词),惑(糊涂)矣!彼童子(未成年的男子)之师,授之书而习其句读(断开句子的知识)者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,(特殊句式:宾语前置。翻译:不明句读,不能解决疑惑)或(有的)师焉(语气助词),或不(通“否”)焉(有的向老师学习,有的不向老师学习),小学(小的方面学习)而(表转折,却)大遗(放弃),吾未见其明也。

巫医乐师百工(各种工匠)之人,不耻(以……为耻)相师。士大夫之族(类),曰师曰弟子云者(如此之类),则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若(似,差不多)也,道相似也,位卑则足羞,官盛(官职高的人)则近谀(谄媚奉承)(翻译:以地位低者为师,就感到十分耻辱;以官职高者为师,就觉得近乎谄媚)。”呜呼!师道之不复(恢复),可知(明白)矣。巫医乐师百工之人,君子不齿(不与同列)。今其智乃(竟)反不能及(赶得上),其(副,加强语气,真是)可怪也欤(语气助词,表感叹)!

3.圣人无常师(固定的老师)。孔子师(名词意动用法,以……为师)郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之(代,那)徒(同类的人),其贤(才德优秀)不及孔子。孔子曰:“三(几个)人行,则必有我师。”是故(因此)弟子不必(不一定)不如师,师不必贤(超过)于弟子。闻道有先后,术业(学术技艺)有专攻(学习,研究),如是而已(罢了)。

4.李氏子蟠,年十七,好古文,六艺(指《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》六种经书)经传(经文和传文,传,古代解释经书的著作)皆通(全面)习之,不拘于(被,受)时(时俗,指当时士大夫中耻于从师的不良风气),学于(介词,向)余(特殊句式:状语后置。翻译:向我学习)。余嘉(赞赏)其能行古道(古人从师之道),作《师说》以贻(赠送)之。

一、学习目标:

1.了解当时的社会不良风气。掌握文中的实词、虚词、特殊句式等文言知识,背诵全文。

2.理解本文运用正反对比论证观点的方法,并能够在写作中运用。

3.明确韩愈在文中提出的观点,探究作者的观点在当下的现实意义。

二、作者介绍

韩愈(768- 824),字退之,河阳(今河南孟州,一说今河南南阳)人。唐代文学家、思想家。自谓郡望昌黎,世称“韩昌黎”;因最后官至吏部侍郎,又称“韩吏部”;卒谥“文”,故后世又称“韩文公”。

他出身于小官吏家庭,“三岁而孤”,随兄嫂颠沛流离。虽孤贫却刻苦好学,他四次参加科举考试,于贞元八年进士及第。曾任监察御史,因事被贬为阳山令,其后又屡遭贬斥,直到晚年才做到吏部侍郎。晚年还因谏迎佛骨一事而激怒了宪宗皇帝,被贬为潮州刺史。

韩愈是唐代古文运动的倡导者,他反对六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以明道",提出了“健陈言之务去”“词必已出”“物不平则鸣”的主张,对当时和后世有着深远影响。他不仅是唐代古文运动的领袖,而且是杰出的文学家。苏轼赞他“文起八代之衰,而道济天下之溺”,是指韩愈提倡古文运动,在扭转前八代(东汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋)文风、开创文学的新时代等方面有杰出贡献,而且在复兴儒学方面有“挽狂澜于既倒”的功劳。明人尊他为“唐宋八大家”之首。其主要作品收在《昌黎先生文集》中。

三、题目解说

“说”,古代一种文体,属议论文范畴,一般陈述自己对某种事物或现象的见解。如《马说》《捕蛇者说》《爱莲说》等。

师说,解说关于“从师”的道理。阐明从师的必要性和择师的原则以及应有的态度。这里的“师”是指社会上学有所成的能够“传道受业解惑”的人,而非狭义上的老师。

唐宋古文运动

唐宋古文运动是指唐代中叶及北宋时期以提倡古文反对骈文为特点的文体改革运动。因同时涉及文学的思想内容,所以兼有思想运动和社会运动的性质。“古文”指的是先秦和两汉时期的散文,与骈文是相对立的概念。“古文”这一概念最先由韩愈提出。他把六朝以来讲求声律、辞藻及对偶的骈文视为俗下文字,认为自己的散文继承了先秦两汉文章的传统,所以称“古文”。古文运动,是在文体、文风和文学语言方面全面革新的运动。韩愈主张文章内容应为传播、发扬儒家道统服务,所谓“文以载道”,这样就必须革新文体,要“文从字顺”“惟陈言之务去”,以质朴的散文取代浮艳空洞的骈文。韩愈提倡古文,目的在于恢复古代的儒学道统,将改革文风与复兴儒学结合起来。古文运动结束了骈文长期统治文坛的局面,恢复了古代散文的历史地位,把散文的发展推向了一个新的阶段。除唐代的韩愈、柳宗元外,宋代的欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙也是古文运动的代表人物。

四、文本探究1:通读全文,韩愈这篇《师说》是写

给谁的?目的是什么呢?

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺(指《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》六种经书)经传(经文和传文,传,古代解释经书的著作)皆通(全面)习之,不拘于(被,受)时(时俗,指当时士大夫中耻于从师的不良风气),学于(介词,向)余(特殊句式:状语后置。翻译:向我学习)。余嘉(赞赏)其能行古道(古人从师之道),作《师说》以贻(赠送)之。

四、文本探究2:韩愈为什么要写这样一篇文章呢?

仅仅是为了赞赏李蟠吗?

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不

能及,其可怪也欤!

文本探究2:韩愈为什么要写这样一篇文章呢?仅仅是为了赞赏李蟠吗?

彼童子(未成年的男子)之师,授之书而习其句读(断开句子的知识)者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,(特殊句式:宾语前置。翻译:不明句读,不能解决疑惑)或(有的)师焉(语气助词),或不(通“否”)焉(有的向老师学习,有的不向老师学习),小学(小的方面学习)而(表转折,却)大遗(放弃),吾未见其明也。巫医乐师百工(各种工匠)之人,不耻(以……为耻)相师。士大夫之族(类),曰师曰弟子云者(如此之类),则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若(似,差不多)也,道相似也,位卑则足羞,官盛(官职高的人)则近谀(谄媚奉承)(翻译:以地位低者为师,就感到十分耻辱;以官职高者为师,就觉得近乎谄媚)。”

四、文本探究2:韩愈为什么要写这样一篇文章呢?仅仅是为了赞赏李蟠吗?

呜呼!师道之不复(恢复),可知(明白)矣。巫医乐师百工之人,君子不齿(不与同列)。今其智乃(竟)反不能及(赶得上),其(副,加强语气,真是)可怪也欤(语气助词,表感叹)!

社会风气——师道之不传也久矣

耻学于师

链接:背景资料

柳宗元《答韦中立论师道书》中写道:“由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师;世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。”由此可见,这篇文章是针对门第观念影响下“耻学于师”的不良风气而写的。门第观念古已有之,直至魏晋南北朝时期的九品中正制达到顶峰。

士族子弟凭借尊贵的门第可以做官,因而他们尊“家法”而鄙“从师”。到唐代,九品中正制已废除,改为以官爵的高下作为区分门第的标准。这对择师有很大的影响,在当时士大夫阶层中,就普遍存在“耻学于师”的心理。

韩愈在写作《师说》时,正担任国子监四门博士。韩愈当时官职卑微,而当时国子监学生约八百名,大多是五品以上文武官员的子弟或爵位拥有者。韩愈亲见士族子弟耻于向官阶不高的老师学习,对封建阶级上层“士大夫之族”的恶劣风气深恶痛绝,于是,借赠送李蟠文章,写了《师说》。

四、文本探究3:韩愈在文中是从哪几个角度批判当时的社会风气呢?运用哪些论证方法?

纵比

横比

自比

爱其子(正)

于其身(反)

巫医乐师百工(正)

士大夫之族(反)

今之众人(反)

古之圣人(正)

四、文本探究4:韩愈批判了当时社会上师道之不复和耻学于师的现象,韩愈主张的是什么观点呢?(研读1段)

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

研读第1段:

古之学者(求学的人)必有师。师者,所以(用来……的)传道受(通“授”,传授)业解惑也。(特殊句式:判断句。翻译:老师,是依靠他来传授道、教授学业、解除疑惑的人。)人非生而知之(指知识和道理)者,孰(谁)能无惑?惑而(却)不从师(跟从老师学习),其(代词,那些)为(作为)惑也,终不解矣。生乎(相当于“于”,介词,在)吾前,其闻(知道,懂得)道也固(本来)先乎吾,吾从而(从,跟随;而,并且)师(名词意动用法,以……为师)之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。(翻译:出生在我后面的人,他懂得道也早于我,我也跟随他学习。)吾师(学习)道也,夫(句首发语词,不译)庸(表示反问语气,岂,哪)知其年之先后生于吾乎?是故(因此)无(无论,不分)贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(特殊句式:判断句。翻译:道存在的地方,就是老师存在的地方)。

1.古人从师之道:

古之学者必有师

2.古人从师的原因:

①师者,所以传道受业解惑也

②人非生而知之者

3.古人择师标准:

①是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

②是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

五、文本探究5:韩愈是如何论证这一观点的呢?(研读第3段)

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师。”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

研读第3段:

圣人无常师(固定的老师)。孔子师(名词意动用法,以……为师)郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之(代,那)徒(同类的人),其贤(才德优秀)不及孔子。孔子曰:“三(几个)人行,则必有我师。”是故(因此)弟子不必(不一定)不如师,师不必贤(超过)于弟子。闻道有先后,术业(学术技艺)

有专攻(学习,研究),如是而已(罢了)。

孔子是从师学习的最好践行者

五、文本探究6:这篇文章是韩愈写给李蟠的,实际上是还写给了哪些人呢?

韩愈的文章还送给以下的两种人:

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。

2.1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴甚至围攻老师;学生在路上碰见老师却形同陌路……,从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢?

正是这种穿越时空的恒久价值,使这篇文章历久弥新,成为经典。同学们,反思自己吧,让中华名族的美德在我们身上发出更耀眼的光芒。

师 说

一.论点

二.论证

(古之学者必有师)

1、从师的原因

2、择师的原则

三.缘起

阐述

道理

宣扬“从师”的道理

抨击“耻师”的时弊

反面论证

(对比)

今之众人(反)

古之圣人(正)

爱其子(正)

于其身(反)

巫医乐师百工(正)

士大夫之族(反)

正面论证

(举例、引用)

孔子事例(举例)

孔子语录(引用)

激励后学:李蟠

能行古道

不拘于时

纵比

自比

横比

[素材一]

18岁的李贺拜见韩愈

韩愈的文名越来越高之后,朝廷将他派往东都洛阳国子监任教。韩愈在洛阳致力于古文运动,宣传儒学。但他到洛阳后最大的收获是发现了少年才子李贺。传说,李贺从近郊昌谷来到城中,带着自己的作品拜谒韩愈。当时,正值中午,韩愈宽衣解带准备午休,门人递上了李贺的诗稿。韩愈在困倦中不经意地看了一眼,一下子就来了精神,首篇《雁门太守行》的开首两句“黑云压城城欲摧,甲光向日金麟开”,就使得韩愈惊叹不已。他立即请李贺到室内上座。他们叙说良久,大有相见恨晚之势。在韩愈的推荐下,李贺顺利通过地方的初试,被地方保举到长安参加进士考试。

适用话题:唯才是举、伯乐、惜才等。

[素材二]

蔡元培:兼容并包、思想自由

民国初期,蔡元培是教育总长,袁世凯夺取政权后,他坚决辞职不干了。袁世凯下台后,蔡元培接手了问题重重的北大,提出“兼容并包、思想自由”的办学思想,破天荒地招收了女学生,不拘一格聘任教员。只要能力强,他三顾茅庐去请。没有学历的陈独秀,落榜的梁漱溟被他请来当教授,坚持复古文化的辜鸿铭、黄侃和主张新文化的胡适、鲁迅、钱玄同等同在北大任教,他还坚持“无德无才皆辞退”的原则。梁漱溟曾说,

蔡元培从思想学术上为国人开导出一股新潮流,冲破了旧有习俗,推动了大局政治。正是因为蔡先生“兼容并包、思想自由”的思想,使得北大成为新文化运动的堡垒,使得科学、民主的思想得以传播。从这个意义上说,蔡元培不仅是现代北大的编造者,也是中国现代大学理念和精神的缔造者。

适用话题:兼容并包、思想自由、大师风范、教育的使命等。

1.(广东省华南师大附中、省实验中学、广雅中学、深圳高级中学2020-2021学年高三上学期四校联考语文试题)韩愈在《师说》中指出老师有两种:一般意义上的老师是“________________”,而韩愈所定义的老师是“____________________”。

2.(山东省聊城市2021届高三三模2021年5月)韩愈的《师说》文末用“好古文”点出了李蟠的文章爱好,而“ ”则说明了李蟠的儒学素养。同时还以“ ”一句,交代了作者写作此文的直接原因。

3.(永安三中2020-2021学年高二下学期3月考试语文试题)在《师说》中,士大夫之族以地位、官职为借口拒绝从师学习的语句是:“______________,_______________”。

4.(2021届河北省唐山市高三二模(4月)语文试题)《师说》中,指出自己不重视学习却重视子女教育的人,选择老师教育孩子的结果是:_________________,_________________”。

5.(重庆南开中学高2021级高三第六次质量检测语文试题)韩愈在《师说》的末段肯定了李蟠不受时俗限制、主动求师问道后交代自己写作目的的两句是:“_______________ ,______________。”

6.(福建省2021届高三下学期4月诊断性练习(省质检)语文试题)在《师说》中韩愈指出,人们爱自己的孩子,会“ ”,但这种老师往往只是“ ”,不是传道受业

解惑的老师。

1. 授之书而习其句读者 传其道解其惑者(也)

2. 六艺经传皆通习之 余嘉其能行古道

3. 位卑则足羞,官盛则近谀

4. 小学而大遗,吾未见其明也

5.余嘉其能行古道,作师说以贻之

6. 择师而教之 授之书而习其句读者

谢 谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读