1.1 我们身边的数据 课件-2021-2022学年高一信息技术教科版(2019)必修1 (26张PPT+视频)

文档属性

| 名称 | 1.1 我们身边的数据 课件-2021-2022学年高一信息技术教科版(2019)必修1 (26张PPT+视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 37.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2019) | ||

| 科目 | 信息科技(信息技术) | ||

| 更新时间 | 2021-12-07 19:52:31 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

我们身边的数据

主讲教师:XXX

导入新课

数据时代

Start

Finish

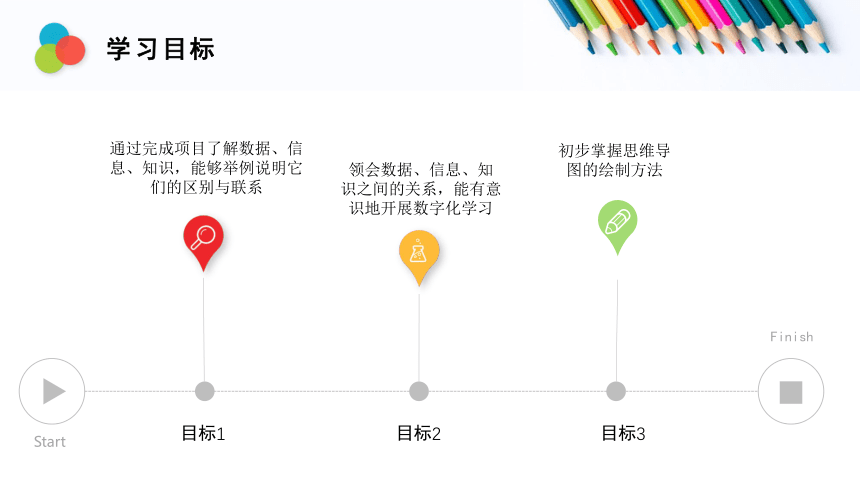

目标1

目标2

目标3

通过完成项目了解数据、信息、知识,能够举例说明它们的区别与联系

领会数据、信息、知

识之间的关系,能有意

识地开展数字化学习

初步掌握思维导

图的绘制方法

学习目标

气象生活指数是气象部门根据对气象预测数据的分析得出的居民生活出行参考数据,常见的如紫外线指数、雨伞指数、感冒指数、穿衣指数等,还有一些新奇的指数。

气象生活指数

活动一

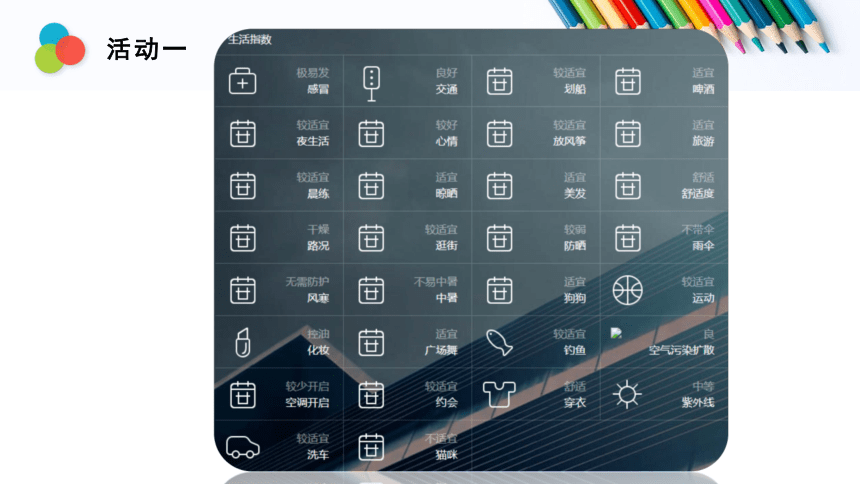

活动一

活动一

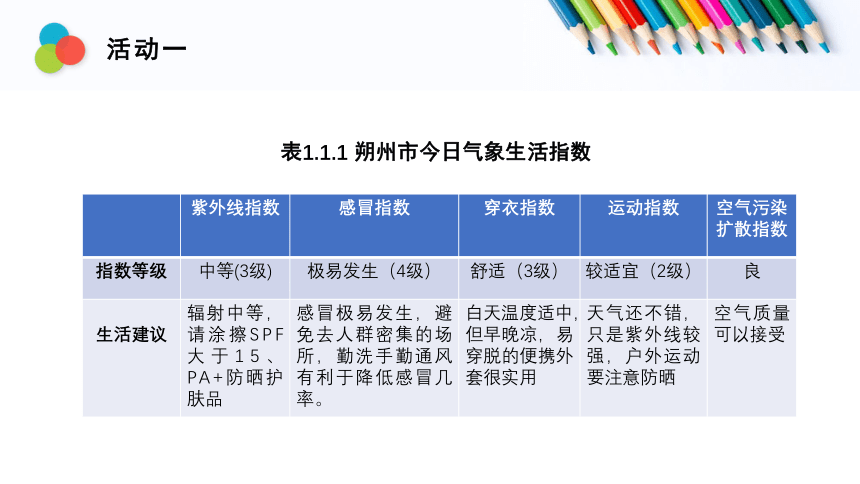

紫外线指数 感冒指数 穿衣指数 运动指数 空气污染扩散指数

指数等级 中等(3级) 极易发生(4级) 舒适(3级) 较适宜(2级) 良

生活建议 辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品 感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。 白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用 天气还不错,只是紫外线较强,户外运动要注意防晒 空气质量可以接受

表1.1.1 朔州市今日气象生活指数

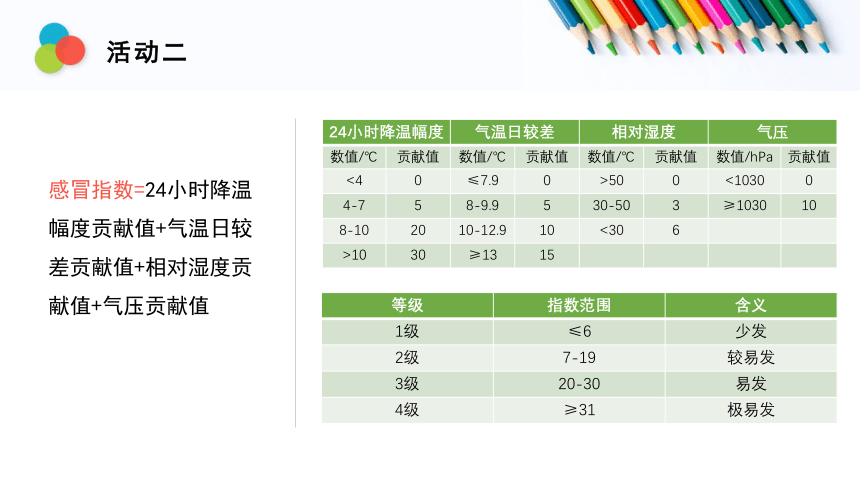

感冒指数=24小时降温 幅度贡献值+气温日较差贡献值+相对湿度贡献值+气压贡献值

活动二

24小时降温幅度 气温日较差 相对湿度 气压 数值/℃ 贡献值 数值/℃ 贡献值 数值/℃ 贡献值 数值/hPa 贡献值

<4 0 ≤7.9 0 >50 0 <1030 0

4-7 5 8-9.9 5 30-50 3 ≥1030 10

8-10 20 10-12.9 10 <30 6

>10 30 ≥13 15

等级 指数范围 含义

1级 ≤6 少发

2级 7-19 较易发

3级 20-30 易发

4级 ≥31 极易发

Step 02

提取信息

Step 01

获取数据

Step 03

利用知识

活动

合作探究:什么是数据、信息和知识

数字、文字

例:时间、日期、成绩、名字、诗句

音频

例:奥运会主题曲、

奥运冠军采访

图形

例:图片、图像

视频

例:抖音短视频、

腾讯视频

数据的表现形式

特点1

特点 2

特点 3

例:圆周率;一个标准大气压下,冰水混合物的温度为0℃

固定不变

例:家庭每天的用电量;气温。

不断变化

例:抛硬币,是正面向上还是反面向上是随机的。

随机变化

数据的特点

在对数据进行处理或赋予其具体的情境候,这些数据就成了有意义的信息。例:28和90%可以分别表达今日的最高气温28℃,相对湿度90% ,此时数据就成了有意义的信息。

内涵/ Connotation of Information

信息

内涵/ Connotation of Knowledge

知识是信息经过加工提炼后形成的抽象产物。它表述的是事物运动的状态和状态变化的规律。可以说,知识是一类高级的、抽象的、而且具有普遍适应性的信息。例如:人们发现感冒发生除了与病毒感染有关,还与天气条件有关。

知识

数据

信息

知识

数据、信息、知识之间的关系

处理、组织

人的思维

进行整理

间 接 来 源

直 接 来 源

统计调查或科学实验通常是数据的直接来源,由此得到的原始数据一般称为直接数据或一手数据。

通过查阅资料获得的数据或他人对原始数据处理过的数据,一般称为间接数据或二手数据。

数据的来源

调查法

实验法

访谈法

观察法

直接数据的收集方法

查阅文献资料

方法1

关注媒体资源

方法2

浏览权威网站

方法3

利用搜索引擎在网络中进行检索

方法4

间接数据的收集方法

问卷调查法

请从感冒指数和穿衣指数等话题入手收集研究数据,探讨气象生活指数的参考指数。

设计一份问卷调查,了解今天本班全体同学的感冒和穿衣指数。

活 动 三

标题、首语

调查内容

结束语

问 卷 星

问卷调查法

https://www.

效 果 展 示

问卷调查法

https://www./jq/38229827.aspx

数据分析是指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析,提取有用信息,并形成结论的过程。

数据分析/ The data analysis

数据分析

针对调查问卷收集的数据,我们可以分析问卷中不同指标的分布所占比例等情况,也可以进一步对问卷指标进行交叉分析,如性别不同,穿衣情况比例是不是也有所差异等,然后在分析的基础上得出结论。很多网络调查平台为用户提供了一些分析功能。

交叉分析

分类统计

数据分析

分 类 统 计

数据分析

交 叉 分 析

数据分析

数据

信息

数据

知识

测试题目:

有“成年人清晨安静状态下的口腔正常温度在36.3-37.2℃”、“38”和“叶达的口腔温度是38℃”三种描述,这三种描述分别是( )、( )、( )。

课后检测

知识

数据

信息

01 数据

03 信息

04 知识

02 数据

作业:

我们这节课了解了什么是数据、信息。信息其实有很多特征,请同学们在课后查阅资料了解信息的特征以及案例,下节课展示。

课后作业

感谢您的聆听

THANK YOU FOR LISTENING

主讲教师:李志霞

我们身边的数据

主讲教师:XXX

导入新课

数据时代

Start

Finish

目标1

目标2

目标3

通过完成项目了解数据、信息、知识,能够举例说明它们的区别与联系

领会数据、信息、知

识之间的关系,能有意

识地开展数字化学习

初步掌握思维导

图的绘制方法

学习目标

气象生活指数是气象部门根据对气象预测数据的分析得出的居民生活出行参考数据,常见的如紫外线指数、雨伞指数、感冒指数、穿衣指数等,还有一些新奇的指数。

气象生活指数

活动一

活动一

活动一

紫外线指数 感冒指数 穿衣指数 运动指数 空气污染扩散指数

指数等级 中等(3级) 极易发生(4级) 舒适(3级) 较适宜(2级) 良

生活建议 辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品 感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。 白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用 天气还不错,只是紫外线较强,户外运动要注意防晒 空气质量可以接受

表1.1.1 朔州市今日气象生活指数

感冒指数=24小时降温 幅度贡献值+气温日较差贡献值+相对湿度贡献值+气压贡献值

活动二

24小时降温幅度 气温日较差 相对湿度 气压 数值/℃ 贡献值 数值/℃ 贡献值 数值/℃ 贡献值 数值/hPa 贡献值

<4 0 ≤7.9 0 >50 0 <1030 0

4-7 5 8-9.9 5 30-50 3 ≥1030 10

8-10 20 10-12.9 10 <30 6

>10 30 ≥13 15

等级 指数范围 含义

1级 ≤6 少发

2级 7-19 较易发

3级 20-30 易发

4级 ≥31 极易发

Step 02

提取信息

Step 01

获取数据

Step 03

利用知识

活动

合作探究:什么是数据、信息和知识

数字、文字

例:时间、日期、成绩、名字、诗句

音频

例:奥运会主题曲、

奥运冠军采访

图形

例:图片、图像

视频

例:抖音短视频、

腾讯视频

数据的表现形式

特点1

特点 2

特点 3

例:圆周率;一个标准大气压下,冰水混合物的温度为0℃

固定不变

例:家庭每天的用电量;气温。

不断变化

例:抛硬币,是正面向上还是反面向上是随机的。

随机变化

数据的特点

在对数据进行处理或赋予其具体的情境候,这些数据就成了有意义的信息。例:28和90%可以分别表达今日的最高气温28℃,相对湿度90% ,此时数据就成了有意义的信息。

内涵/ Connotation of Information

信息

内涵/ Connotation of Knowledge

知识是信息经过加工提炼后形成的抽象产物。它表述的是事物运动的状态和状态变化的规律。可以说,知识是一类高级的、抽象的、而且具有普遍适应性的信息。例如:人们发现感冒发生除了与病毒感染有关,还与天气条件有关。

知识

数据

信息

知识

数据、信息、知识之间的关系

处理、组织

人的思维

进行整理

间 接 来 源

直 接 来 源

统计调查或科学实验通常是数据的直接来源,由此得到的原始数据一般称为直接数据或一手数据。

通过查阅资料获得的数据或他人对原始数据处理过的数据,一般称为间接数据或二手数据。

数据的来源

调查法

实验法

访谈法

观察法

直接数据的收集方法

查阅文献资料

方法1

关注媒体资源

方法2

浏览权威网站

方法3

利用搜索引擎在网络中进行检索

方法4

间接数据的收集方法

问卷调查法

请从感冒指数和穿衣指数等话题入手收集研究数据,探讨气象生活指数的参考指数。

设计一份问卷调查,了解今天本班全体同学的感冒和穿衣指数。

活 动 三

标题、首语

调查内容

结束语

问 卷 星

问卷调查法

https://www.

效 果 展 示

问卷调查法

https://www./jq/38229827.aspx

数据分析是指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析,提取有用信息,并形成结论的过程。

数据分析/ The data analysis

数据分析

针对调查问卷收集的数据,我们可以分析问卷中不同指标的分布所占比例等情况,也可以进一步对问卷指标进行交叉分析,如性别不同,穿衣情况比例是不是也有所差异等,然后在分析的基础上得出结论。很多网络调查平台为用户提供了一些分析功能。

交叉分析

分类统计

数据分析

分 类 统 计

数据分析

交 叉 分 析

数据分析

数据

信息

数据

知识

测试题目:

有“成年人清晨安静状态下的口腔正常温度在36.3-37.2℃”、“38”和“叶达的口腔温度是38℃”三种描述,这三种描述分别是( )、( )、( )。

课后检测

知识

数据

信息

01 数据

03 信息

04 知识

02 数据

作业:

我们这节课了解了什么是数据、信息。信息其实有很多特征,请同学们在课后查阅资料了解信息的特征以及案例,下节课展示。

课后作业

感谢您的聆听

THANK YOU FOR LISTENING

主讲教师:李志霞