西藏自治区拉萨那曲高级中学2020-2021学年高二下学期期末考试语文试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 西藏自治区拉萨那曲高级中学2020-2021学年高二下学期期末考试语文试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 53.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-07 18:55:42 | ||

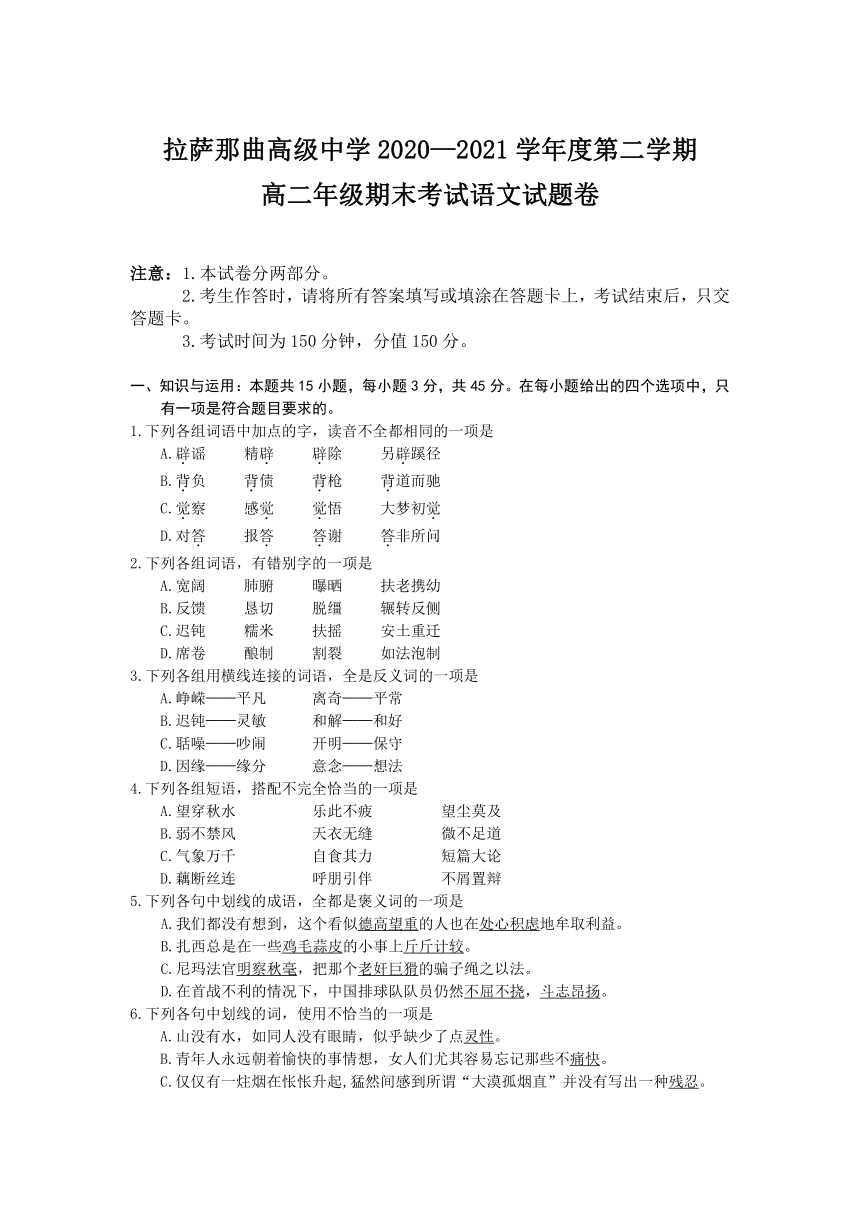

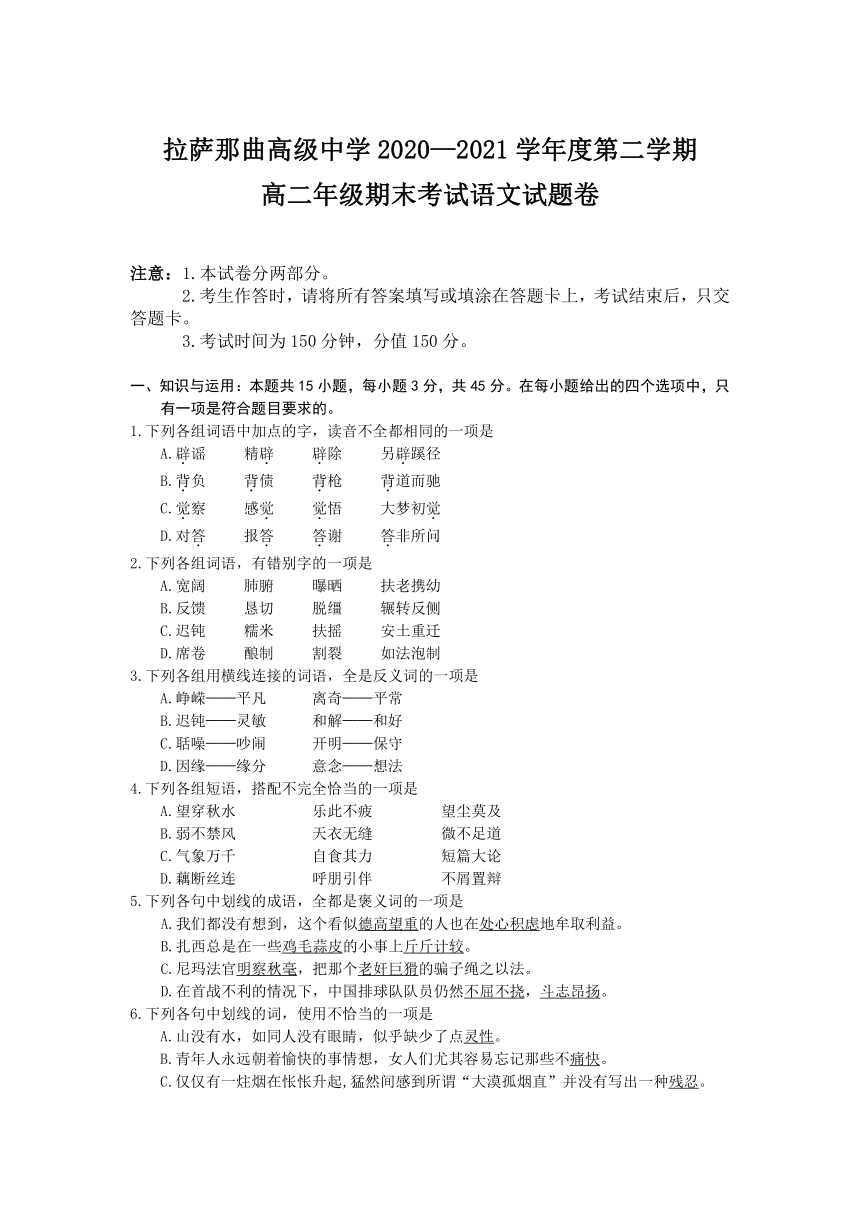

图片预览

文档简介

拉萨那曲高级中学2020—2021学年度第二学期

高二年级期末考试语文试题卷

注意:1.本试卷分两部分。

2.考生作答时,请将所有答案填写或填涂在答题卡上,考试结束后,只交答题卡。

3.考试时间为150分钟,分值150分。

一、知识与运用:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下列各组词语中加点的字,读音不全都相同的一项是

A.辟谣 精辟 辟除 另辟蹊径

B.背负 背债 背枪 背道而驰

C.觉察 感觉 觉悟 大梦初觉

D.对答 报答 答谢 答非所问

2.下列各组词语,有错别字的一项是

A.宽阔 肺腑 曝晒 扶老携幼

B.反馈 恳切 脱缰 辗转反侧

C.迟钝 糯米 扶摇 安土重迁

D.席卷 酿制 割裂 如法泡制

3.下列各组用横线连接的词语,全是反义词的一项是

A.峥嵘——平凡 离奇——平常

B.迟钝——灵敏 和解——和好

C.聒噪——吵闹 开明——保守

D.因缘——缘分 意念——想法

4.下列各组短语,搭配不完全恰当的一项是

A.望穿秋水 乐此不疲 望尘莫及

B.弱不禁风 天衣无缝 微不足道

C.气象万千 自食其力 短篇大论

D.藕断丝连 呼朋引伴 不屑置辩

5.下列各句中划线的成语,全都是褒义词的一项是

A.我们都没有想到,这个看似德高望重的人也在处心积虑地牟取利益。

B.扎西总是在一些鸡毛蒜皮的小事上斤斤计较。

C.尼玛法官明察秋毫,把那个老奸巨猾的骗子绳之以法。

D.在首战不利的情况下,中国排球队队员仍然不屈不挠,斗志昂扬。

6.下列各句中划线的词,使用不恰当的一项是

A.山没有水,如同人没有眼睛,似乎缺少了点灵性。

B.青年人永远朝着愉快的事情想,女人们尤其容易忘记那些不痛快。

C.仅仅有一炷烟在怅怅升起,猛然间感到所谓“大漠孤烟直”并没有写出一种残忍。

D.这些年轻人,性情明朗活泼,劳动手脚勤快。

7.将下列词语填入语段横线处,排序完全恰当的一项是

①靠拢 ②下达 ③调转 ④高昂 ⑤飞奔

所有的马都在不远的地方齐整地站了起来,它们一个个像即将出征的战士,____着头,一步步向牧马人____过来,这时牧马人猛一甩头,大声地____了命令,那些马纷纷____方向,朝着东方____而去。

A.④⑤②③①

B.③①④②⑤

C.④①②③⑤

D.③⑤①②④

8.下列各句中划线的关联词,使用不恰当的一项是

A.青年人不仅要继承前人的事业,而是要做前人所没有做到的事业。

B.这么长的课文,即使浏览一遍,也要十几分钟。

C.尽管生活条件异常艰苦,可是没有一个人退缩。

D.所有的这些唱词和对白,既符合人物性格的特点,又展示了人物的内心世界。

9.将“不料,车子刚转过一个山头,眼前的景色突变。”插入下面的语段中,插入位置最恰当的一项是

乘车出张家界市区向东北方向走了一个多小时,虽见群山连绵不断,但却平淡无奇。①重重叠叠的山峰拔地而起,高耸入云:②它们是那么多,一座挨着一座,一座有一座的特点,一座有一座的姿态。③有的像采药老人,有的像妙龄少女,有的像摩天大楼……④每一座山峰,都像一幅美妙的画、一首优美的诗。

A.①

B.②

C.③

D.④

10.下列括号内的句子,与原句的基本意思相符的一项是

A.经过云步桥之后,我们开始走上攀登泰山主峰的盘道。(我们攀登盘道。)

B.那二百公里的水程用文学作品去形容,是一出情节惊险、故事曲折离奇的好戏。(水程是好戏。)

C.我想他们已经很长时间都没有见过外来人了。(他们没有见过外来人。)

D.郭沫若先生的剧本《屈原》里的婵娟骂宋玉是一个没有骨气的文人。(宋玉是文人)

11.下列各句有语病的一项是

A.为了提升那曲城市形象,丰富市民的文化休闲生活,听说市政府决定打造“那曲会客厅”。

B.家喻户晓的乐府民歌《木兰诗》,塑造了木兰女扮男装替父从军的动人故事。

C.于丹教授《论语心得》一书的推出,在国民中掀起了学习《论语》的热潮。

D.目前,汉语在国外迅速升温,有学者认为,这是中国综合国力增强的重要表现。

12.下列各句,没有使用修辞手法的一项是

A.我们身边部分学生铺张浪费,花钱大手大脚,爱摆谱,讲排场,比阔气。

B.这比山还高比海海深的情谊,我们怎么能忘记?

C.夏夜,校园里的柳丝是些温柔低垂的睫毛,在月光里睡着。

D.自从进入信息时代,各种纷繁复杂的信息让人们应接不暇。

13.下列各句,标点符号使用不正确的一项是

A.在“你这革命家的风度”中,“风度”便变成主词,和“你(的)”平行不成一句话。

B.大街、胡同都是正南正北,正东正西。

C.这一代在古代就是一个“少草木,多大沙(《汉书·匈奴传》)”的地方。

D.“你上学怎么不带铅笔呀?”她们又问香雪。

14.下列各项语序正确的一项是

A.展出的上次展览会上玛丽的那件雕塑作品已经卖出去了。

B.上次展览会上展出的玛丽的那件雕塑作品已经卖出去了。

C.玛丽的上次展览会上展出的那件雕塑作品已经卖出去了。

D.展出的那件玛丽的雕塑上次展览会上作品已经卖出去了。

15.下列诗词名句,描写秋天景色的一项是

A.晓看红湿处,花重锦官城。

B.绿树村边合,青山郭外斜。

C.风暖鸟声碎,日高花影重。

D.国破山河在,城春草木深。

二、阅读:本小题共15小题,每小题3分,共45分。

(一)文言文阅读

阅读下面的文言文,然后完成16~17题。

近塞上之人有善术者,马无故亡而入胡。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”居数月,其马将胡骏马而归。人皆贺之,其父曰:“此何遽不能为祸乎?”家富良马,其子好骑,堕而折其髀。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”居一年胡人大入塞丁壮者引弦而战近塞之人死者十九此独以跛之故父子相保。故福之为祸,祸之为福,化不可极深不可测也。

16.对上面文言文划线处的断句,正确的一项是

A. 居一年/胡人大入塞丁/壮者引弦而战近塞之/人死者/十九此独/以跛之/故父子相保

B. 居一年胡人/大入塞/丁壮者引弦/而战近塞之人死者/十九此/独以跛之/故父子相保

C. 居一年胡/人大入塞丁/壮者引弦而战近/塞之人死者/十九/此独/以跛之故父子相保

D. 居一年/胡人大入塞/丁壮者引弦而战/近塞之人/死者十九/此独以跛之故/父子相保

17.对文中加点的字的解释,不正确的一项是

A. 善:擅长。

C. 好:喜欢。

B. 亡:死亡。

D. 大:大举。

(二)现代文阅读Ⅰ

阅读下面的文字,完成18~20题。

文化礼仪是人类为维系社会正常生活而要求人们共同遵守的基本道德规范,它是人们在长期共同生活和相互交往中逐渐形成,并且以风俗习惯等方式固化下来的。就社会个体来说,文化礼仪是一个人的思想修养、道德水平、伦理素质的外在表现;就社会整体而言,文化礼仪则是一个国家、一个民族文明程度、道德风尚和生活习惯的集中反映。鉴于文化礼仪具有重要功能和特殊作用,我国历朝历代均把开展文化礼仪教育作为道德实践的重要内容,每逢新春佳节到来之时所进行的贺年活动即为典型例证。

作为一种官方文化礼仪形式,贺年肇始于春秋战国时代,流行于秦代和两汉时期,兴旺于南北朝和隋唐阶段,至宋代由于受程朱理学的浸润与影响,逐渐在民间市井中传播扩展,到了明清两朝无论寻常百姓还是三教九流皆行贺年之礼,进入清末民初贺年日益畸变,走向庸俗化和流俗化,尽管彼时贺帖形式繁杂多样,但贺词内容单调乏味,大都是些升官发财之类的俗语,于不觉间将市侩气味和交运心理传递到人际关系中,久之沉积为痼疾与陋习。时至今日,即便不是逢年过节,人们也经常以现代通信方式,频频转发一些“做大官发大财行大运”之类的口彩。贫乏的语言表述和低俗的思想情趣,导致贺年越来越远离其良好的初衷。

事实上,贺年作为一种传统礼仪形式,有着深厚的文化底蕴和丰赡的文化内涵。贺年与众多西式节日礼俗迥然有别,一个很重要的原因就是作为文化礼仪的贺年,呈具规范功能和教化作用。历经两千多年的岁月淘洗和时光磨砺,贺年早已演化为国人的一种民俗仪式,早已递嬗为具有某种人伦亲和性和情感归属性的交际载体。每年春节期间,人们以真情实感互相慰藉,以理想情怀互相鼓励,以担当尽责互相期许,从而赋予了贺年以更多社会意义和更大人文价值。特别是中国古代一些文化典籍,记载了过年时诸多家人间的贺戒、亲朋间的贺赞、同事间的贺勉、邻舍间的贺慰,不仅为贺年注入了温情暖色,而且为贺年增添了文明色彩。

时光流转到当下,伴随改革开放全面深入推进,国民经济呈现出稳步健康发展态势,人们的物质和文化需求不断攀升,礼贺仪式逐渐回归和兴盛起来,尤其是在元旦、春节期间,最为集中和频繁。保持贺年的文化礼仪的本色和属性,使其成为弘扬优秀传统文化、传承中华文明、敬重气节风范、增进感情友谊的路径和手段,显得尤为重要。

春节是中国的传统节日,也是国人的心灵仪式。贺年作为一种制度化的节日习俗,承载着一个民族悠远的记忆和情怀,绵延着一个社会的情感归宿力和文化凝聚力。多年来,受以社会分工为基础、由共同事业建立起来的城市业缘关系的冲击,人们的血缘关系有所淡漠,亲情关系有所削弱,贺年这一文化习俗在维护家族和谐与社会稳定方面的作用也有所下降。文化是一个社会的核心定力和一个民族的精神家园,传承文化是每一个文化人的责任与使命。

(摘编自刘金祥《贺年的文化本色》)

18.下列对“贺年”的理解和分析,正确的一项是:

A.贺年在春秋战国时代开始,到清末民初已经庸俗化和流俗化,没有了共同遵守的基本道德规范。

B.贺年开始于官方,后因程朱理学的影响而扩展到民间,到了明清时代达到历史高峰,然后式微。

C.贺年远离文化礼仪的原因之一在于人们用单调的贺词内容把市侩气味和交运心理传递到人际关系中。

D.贺年由制度化节日习俗最终演化为民俗仪式,因城市化问题在维护家庭和谐上的作用下降。

19.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是:

A.在总写部分,文章为了论证贺年的文化本色,先从两个维度诠释了文化礼仪的具体内涵。

B.文章按照贺年的历史发展过程解说贺年的时代特点,重点讨论当代社会应该改正的缺陷。

C.文章从空间角度点明中西方节日礼俗的区别,从时间角度讨论文化礼仪贺年的重要作用。

D.文章最后一段论证了文化人在贺年时的一些具体措施,以此照应开头第一段的重点内容。

20.根据原文内容,下列说法不正确的一项是:

A.春节期间进行贺年活动,体现了文化礼仪在维系社会正常生活中具有的重要功能和特殊作用。

B.不重形式而重内容是贺年与众多西方节日礼俗的区别,贺年注重的是规范功能和教化作用。

C.春节前举办茶话会,到生产一线慰问,到贫困地区访贫问苦等形式符合当代礼贺仪式的要求。

D.在今天,作为新时代的公民,特别是文化人过春节时要葆有气节风范,共同维护精神家园。

(三)现代文阅读Ⅱ

阅读下面的文字,然后完成21~30题。

①在我的家乡,所有的村庄都长满了树,从远处看,除了一片茂密的树林,你根本想象不到哪里是村庄。

②在北方,走进村庄,其实也就是走进了树林。因为,没有树的地方,就没有村庄的存在。很难想象,没有树的村庄,必然给人一种荒无人烟的感觉。那怕是大漠,只要有村庄,就会有树。就连庄户人家,如果房前屋后没有种几棵树,村人就会说:这家人呀,太懒了,门前连棵树也长不起来。在乡村人的观念里,树与村庄是密不可分的。人们把树看得很重,他们认为,没有树的村庄,那里肯定人丁不旺,村庄就没有生机;而没有树的庄户人家,家道是会败落的。

③北方的乡村,不仅仅每个村子里都长满了树,而大多的村子里,都有一棵树王。树王务必是历经岁月沧桑洗礼,树龄在百年以上,积淀了一定的村文化,否则就没有封王的资格。树王一般都是挂有果实的树种,像银杏树、核桃、梨树之类的品种,象征着一个村子人丁兴旺,子孙盈门。在我的印象中,我们村子里的树王,是一棵槐树,树很老,树干上长满了粗糙的裂痕,就像一张饱经风霜的老人的脸。

④至于为什么选取一棵槐树而不是银杏或梨树做树王,这里面还有一个插曲呢!“问我祖先来何处,山西洪洞大槐树……”数百年来,这首民谣在我国北方各地,祖辈相传,妇孺皆知,甚至有只知大槐树而不知其始祖者。据说,我们村是个移民村,祖籍山西洪洞县,当时移民来此时,在洪洞县的老槐树下集合后,来到了我们此刻的居住地。大概是为了纪念吧,家家户户都在自家门前种了一棵槐树。这棵被封为树王的槐树,就是当年种下的其中一棵。

⑤树是村庄的标志,也是生命的标志。我见过一棵长在石头上的树王,那是一棵长在一块巨石上的松树,犹如一幅画。树在我面前,鲜活、生机勃勃,充满生命的张力。粗壮的松枝上,根根松针坚挺向上,饱含着对生命的渴望,显示着向生命的挑战。我不明白,这棵树是如何长在光秃秃的石头上的。几百年前,也许是从飞鸟的嘴里坠落的,也许是从昆虫的身上遗留下来的,或是随风飘落而来的。巧合的是,这粒种子留在了石头上;更为巧合的是,石柱的上面有点土壤,种子就落在这点儿土壤上。一场雨后,种子就发芽了,它把细小的根扎在土壤里,由树苗变成了小树;成了小树的松,为了生存,表现出无法理解的力量,它把根扎进石头内,使石头一块快地裂开,在坚硬的岩石上杀出一条血路,将根须延伸到土壤里,吸取营养,最终在石头上安了家。

⑥最能体现树与人们亲密关系的季节还是夏天。炎热的夏天,树绿的浓密,树冠遮天蔽日,为村人带给最佳的歇息乘凉的场所。人们带着劳作后的汗水,坐在树阴下乘凉,身上的汗水立马会被化解而去,顿时浑身凉爽。更多的时候,人们坐在树下,或打扑克、下棋娱乐;或是闲话麻桑、聊些奇闻轶事。在树下,乡邻之间的距离拉得很近,那么的亲切。

⑦在乡村,没有树的村庄是不可想象的,不要说人无法承受,鸟也不来筑巢。一个没有鸟的村庄,那将是多么的寂寞!因此,人们对鸟来不来村庄筑巢,往往与村庄里树的多少联系在一起。其实,在乡村人的眼里,树是村庄的风景,而鸟是点缀风景的最美的亮色。说透了,一个村庄的组成,就是人、树、鸟的完美。

⑧只有绿树生长的地方,才能诞生美丽的家园。在北方,在我的家乡,凡是有人居住的地方,就长满了各种各样的树。而凡是长满绿树的地方,就是人们居住的村庄。因此,当我写下这些文字时,我的心中,对树充满了尊敬。

21.对第①自然段句子“你根本想象不到哪里是村庄”的原因,理解最准确的一项是

A.因为所有的村庄都一样,都长满了树

C.因为村庄太多

B.因为村庄都在地底下

D.因为树太茂密

22.依据第②自然段内容,对树与村庄的关系,判断最准确的一项是

A.村庄就是树林

C.树是村庄存在的前提

B.树与村庄密不可分

D.村庄是树存在的条件

23.以下不是乡村人把树看得很重的原因的一项是

A.有了树,才有子孙盈门

C.有了树,家道才会兴盛

B.有了树,村庄才有生机

D.树象征着家庭财运和财富

24.以下不是树“封王”的必备条件的一项是

A.历经岁月沧桑的洗礼

C.必须是能结果的树种

B.树龄在百年以上

D.有一定的村文化积淀

25.如何理解第④自然段中所引用的民谣内容?

26.最不可能是第⑤自然段中松树的种子的来源的一项是

A.人们有意种植

C.飞鸟嘴里坠落

B.昆虫身上遗留

D.偶然随风飘落

27.对第⑥自然段划线句子的含义,理解有误的一项是

A.树下是人们娱乐的唯一场所

C.树下是人们聊天的地方

B.树下是人们休息的好去处

D.树为人们拉近关系提供了一定条件

28.最能概括第⑧自然段内容的句子的一项是

A.只有绿树生长的地方,才能诞生美丽的家园。

B.在北方,在我的家乡,凡是有人居住的地方,就长满了各种各样的树。

C.而凡是长满绿树的地方,就是人们居住的村庄。

D 因此,当我写下这些文字时,我的心中,对树充满了尊敬。

29.作者在整篇文章中,对树所要表达的最主要的情感是

A.喜爱

B.可怜

C.尊敬

D.赞美

30.最适合作为本文标题的一项是

A.长满绿大树的村庄

C.论大树与村庄的关系

B.村里的树王

D.北方的树

三、写作:60分。

31.阅读下面的材料,根据要求写作。

材料:

星星的呼吸都那么明净,夏夜的远方是另一种生存。汪国真将远方喻为“迷人的错”,仰首是春,低头是秋;远望为诗,近看著文。远方对我们都有一种莫名的吸引力,这可能是风景之美丽,也可能是传说之奇特。于是,我们不禁一次次望向远方,一次次眼含热泪。

要求:①根据上述材料,自拟题目,自选文体。

②不得少于600字。

③不得抄袭。

④文中不得出现考生真实姓名、校名、地名等信息。

语文答案

一、知识与运用:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.B 2.D 3.A 4.C 5.D 6.C 7.C 8.A 9.A

10.B 11.B 12.D 13.C 14.C 15.B

二、阅读:本小题共15小题,每小题3分,共45分。

16.D 17.B 18.C 19.D 20.B 21.D 22.B

23.D 24.C

25. 民谣描述了数百年前北方地区那幅宏大的迁民图,也饱含了遍布各地的迁民后人对祖先、故土锥心刻骨的思念之情。

26.A 27.A 28.A 29.C 30.A

三、写作:60分。

31.阅读下面的材料,根据要求写作。

材料:

星星的呼吸都那么明净,夏夜的远方是另一种生存。汪国真将远方喻为“迷人的错”,仰首胜春,低头是秋;远望为诗,近看著文。远方对我们都有一种莫名的吸引力,这可能是风景之美丽,也可能是传说之奇特。于是,我们不禁一次次望向远方,一次次眼含热泪。

立意:①理想需立足现实 奋斗实现理想 去远方追寻诗与梦

②树立远大的理想目标 志存高远

③理想的作用 远方的呼唤

高二年级期末考试语文试题卷

注意:1.本试卷分两部分。

2.考生作答时,请将所有答案填写或填涂在答题卡上,考试结束后,只交答题卡。

3.考试时间为150分钟,分值150分。

一、知识与运用:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下列各组词语中加点的字,读音不全都相同的一项是

A.辟谣 精辟 辟除 另辟蹊径

B.背负 背债 背枪 背道而驰

C.觉察 感觉 觉悟 大梦初觉

D.对答 报答 答谢 答非所问

2.下列各组词语,有错别字的一项是

A.宽阔 肺腑 曝晒 扶老携幼

B.反馈 恳切 脱缰 辗转反侧

C.迟钝 糯米 扶摇 安土重迁

D.席卷 酿制 割裂 如法泡制

3.下列各组用横线连接的词语,全是反义词的一项是

A.峥嵘——平凡 离奇——平常

B.迟钝——灵敏 和解——和好

C.聒噪——吵闹 开明——保守

D.因缘——缘分 意念——想法

4.下列各组短语,搭配不完全恰当的一项是

A.望穿秋水 乐此不疲 望尘莫及

B.弱不禁风 天衣无缝 微不足道

C.气象万千 自食其力 短篇大论

D.藕断丝连 呼朋引伴 不屑置辩

5.下列各句中划线的成语,全都是褒义词的一项是

A.我们都没有想到,这个看似德高望重的人也在处心积虑地牟取利益。

B.扎西总是在一些鸡毛蒜皮的小事上斤斤计较。

C.尼玛法官明察秋毫,把那个老奸巨猾的骗子绳之以法。

D.在首战不利的情况下,中国排球队队员仍然不屈不挠,斗志昂扬。

6.下列各句中划线的词,使用不恰当的一项是

A.山没有水,如同人没有眼睛,似乎缺少了点灵性。

B.青年人永远朝着愉快的事情想,女人们尤其容易忘记那些不痛快。

C.仅仅有一炷烟在怅怅升起,猛然间感到所谓“大漠孤烟直”并没有写出一种残忍。

D.这些年轻人,性情明朗活泼,劳动手脚勤快。

7.将下列词语填入语段横线处,排序完全恰当的一项是

①靠拢 ②下达 ③调转 ④高昂 ⑤飞奔

所有的马都在不远的地方齐整地站了起来,它们一个个像即将出征的战士,____着头,一步步向牧马人____过来,这时牧马人猛一甩头,大声地____了命令,那些马纷纷____方向,朝着东方____而去。

A.④⑤②③①

B.③①④②⑤

C.④①②③⑤

D.③⑤①②④

8.下列各句中划线的关联词,使用不恰当的一项是

A.青年人不仅要继承前人的事业,而是要做前人所没有做到的事业。

B.这么长的课文,即使浏览一遍,也要十几分钟。

C.尽管生活条件异常艰苦,可是没有一个人退缩。

D.所有的这些唱词和对白,既符合人物性格的特点,又展示了人物的内心世界。

9.将“不料,车子刚转过一个山头,眼前的景色突变。”插入下面的语段中,插入位置最恰当的一项是

乘车出张家界市区向东北方向走了一个多小时,虽见群山连绵不断,但却平淡无奇。①重重叠叠的山峰拔地而起,高耸入云:②它们是那么多,一座挨着一座,一座有一座的特点,一座有一座的姿态。③有的像采药老人,有的像妙龄少女,有的像摩天大楼……④每一座山峰,都像一幅美妙的画、一首优美的诗。

A.①

B.②

C.③

D.④

10.下列括号内的句子,与原句的基本意思相符的一项是

A.经过云步桥之后,我们开始走上攀登泰山主峰的盘道。(我们攀登盘道。)

B.那二百公里的水程用文学作品去形容,是一出情节惊险、故事曲折离奇的好戏。(水程是好戏。)

C.我想他们已经很长时间都没有见过外来人了。(他们没有见过外来人。)

D.郭沫若先生的剧本《屈原》里的婵娟骂宋玉是一个没有骨气的文人。(宋玉是文人)

11.下列各句有语病的一项是

A.为了提升那曲城市形象,丰富市民的文化休闲生活,听说市政府决定打造“那曲会客厅”。

B.家喻户晓的乐府民歌《木兰诗》,塑造了木兰女扮男装替父从军的动人故事。

C.于丹教授《论语心得》一书的推出,在国民中掀起了学习《论语》的热潮。

D.目前,汉语在国外迅速升温,有学者认为,这是中国综合国力增强的重要表现。

12.下列各句,没有使用修辞手法的一项是

A.我们身边部分学生铺张浪费,花钱大手大脚,爱摆谱,讲排场,比阔气。

B.这比山还高比海海深的情谊,我们怎么能忘记?

C.夏夜,校园里的柳丝是些温柔低垂的睫毛,在月光里睡着。

D.自从进入信息时代,各种纷繁复杂的信息让人们应接不暇。

13.下列各句,标点符号使用不正确的一项是

A.在“你这革命家的风度”中,“风度”便变成主词,和“你(的)”平行不成一句话。

B.大街、胡同都是正南正北,正东正西。

C.这一代在古代就是一个“少草木,多大沙(《汉书·匈奴传》)”的地方。

D.“你上学怎么不带铅笔呀?”她们又问香雪。

14.下列各项语序正确的一项是

A.展出的上次展览会上玛丽的那件雕塑作品已经卖出去了。

B.上次展览会上展出的玛丽的那件雕塑作品已经卖出去了。

C.玛丽的上次展览会上展出的那件雕塑作品已经卖出去了。

D.展出的那件玛丽的雕塑上次展览会上作品已经卖出去了。

15.下列诗词名句,描写秋天景色的一项是

A.晓看红湿处,花重锦官城。

B.绿树村边合,青山郭外斜。

C.风暖鸟声碎,日高花影重。

D.国破山河在,城春草木深。

二、阅读:本小题共15小题,每小题3分,共45分。

(一)文言文阅读

阅读下面的文言文,然后完成16~17题。

近塞上之人有善术者,马无故亡而入胡。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”居数月,其马将胡骏马而归。人皆贺之,其父曰:“此何遽不能为祸乎?”家富良马,其子好骑,堕而折其髀。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”居一年胡人大入塞丁壮者引弦而战近塞之人死者十九此独以跛之故父子相保。故福之为祸,祸之为福,化不可极深不可测也。

16.对上面文言文划线处的断句,正确的一项是

A. 居一年/胡人大入塞丁/壮者引弦而战近塞之/人死者/十九此独/以跛之/故父子相保

B. 居一年胡人/大入塞/丁壮者引弦/而战近塞之人死者/十九此/独以跛之/故父子相保

C. 居一年胡/人大入塞丁/壮者引弦而战近/塞之人死者/十九/此独/以跛之故父子相保

D. 居一年/胡人大入塞/丁壮者引弦而战/近塞之人/死者十九/此独以跛之故/父子相保

17.对文中加点的字的解释,不正确的一项是

A. 善:擅长。

C. 好:喜欢。

B. 亡:死亡。

D. 大:大举。

(二)现代文阅读Ⅰ

阅读下面的文字,完成18~20题。

文化礼仪是人类为维系社会正常生活而要求人们共同遵守的基本道德规范,它是人们在长期共同生活和相互交往中逐渐形成,并且以风俗习惯等方式固化下来的。就社会个体来说,文化礼仪是一个人的思想修养、道德水平、伦理素质的外在表现;就社会整体而言,文化礼仪则是一个国家、一个民族文明程度、道德风尚和生活习惯的集中反映。鉴于文化礼仪具有重要功能和特殊作用,我国历朝历代均把开展文化礼仪教育作为道德实践的重要内容,每逢新春佳节到来之时所进行的贺年活动即为典型例证。

作为一种官方文化礼仪形式,贺年肇始于春秋战国时代,流行于秦代和两汉时期,兴旺于南北朝和隋唐阶段,至宋代由于受程朱理学的浸润与影响,逐渐在民间市井中传播扩展,到了明清两朝无论寻常百姓还是三教九流皆行贺年之礼,进入清末民初贺年日益畸变,走向庸俗化和流俗化,尽管彼时贺帖形式繁杂多样,但贺词内容单调乏味,大都是些升官发财之类的俗语,于不觉间将市侩气味和交运心理传递到人际关系中,久之沉积为痼疾与陋习。时至今日,即便不是逢年过节,人们也经常以现代通信方式,频频转发一些“做大官发大财行大运”之类的口彩。贫乏的语言表述和低俗的思想情趣,导致贺年越来越远离其良好的初衷。

事实上,贺年作为一种传统礼仪形式,有着深厚的文化底蕴和丰赡的文化内涵。贺年与众多西式节日礼俗迥然有别,一个很重要的原因就是作为文化礼仪的贺年,呈具规范功能和教化作用。历经两千多年的岁月淘洗和时光磨砺,贺年早已演化为国人的一种民俗仪式,早已递嬗为具有某种人伦亲和性和情感归属性的交际载体。每年春节期间,人们以真情实感互相慰藉,以理想情怀互相鼓励,以担当尽责互相期许,从而赋予了贺年以更多社会意义和更大人文价值。特别是中国古代一些文化典籍,记载了过年时诸多家人间的贺戒、亲朋间的贺赞、同事间的贺勉、邻舍间的贺慰,不仅为贺年注入了温情暖色,而且为贺年增添了文明色彩。

时光流转到当下,伴随改革开放全面深入推进,国民经济呈现出稳步健康发展态势,人们的物质和文化需求不断攀升,礼贺仪式逐渐回归和兴盛起来,尤其是在元旦、春节期间,最为集中和频繁。保持贺年的文化礼仪的本色和属性,使其成为弘扬优秀传统文化、传承中华文明、敬重气节风范、增进感情友谊的路径和手段,显得尤为重要。

春节是中国的传统节日,也是国人的心灵仪式。贺年作为一种制度化的节日习俗,承载着一个民族悠远的记忆和情怀,绵延着一个社会的情感归宿力和文化凝聚力。多年来,受以社会分工为基础、由共同事业建立起来的城市业缘关系的冲击,人们的血缘关系有所淡漠,亲情关系有所削弱,贺年这一文化习俗在维护家族和谐与社会稳定方面的作用也有所下降。文化是一个社会的核心定力和一个民族的精神家园,传承文化是每一个文化人的责任与使命。

(摘编自刘金祥《贺年的文化本色》)

18.下列对“贺年”的理解和分析,正确的一项是:

A.贺年在春秋战国时代开始,到清末民初已经庸俗化和流俗化,没有了共同遵守的基本道德规范。

B.贺年开始于官方,后因程朱理学的影响而扩展到民间,到了明清时代达到历史高峰,然后式微。

C.贺年远离文化礼仪的原因之一在于人们用单调的贺词内容把市侩气味和交运心理传递到人际关系中。

D.贺年由制度化节日习俗最终演化为民俗仪式,因城市化问题在维护家庭和谐上的作用下降。

19.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是:

A.在总写部分,文章为了论证贺年的文化本色,先从两个维度诠释了文化礼仪的具体内涵。

B.文章按照贺年的历史发展过程解说贺年的时代特点,重点讨论当代社会应该改正的缺陷。

C.文章从空间角度点明中西方节日礼俗的区别,从时间角度讨论文化礼仪贺年的重要作用。

D.文章最后一段论证了文化人在贺年时的一些具体措施,以此照应开头第一段的重点内容。

20.根据原文内容,下列说法不正确的一项是:

A.春节期间进行贺年活动,体现了文化礼仪在维系社会正常生活中具有的重要功能和特殊作用。

B.不重形式而重内容是贺年与众多西方节日礼俗的区别,贺年注重的是规范功能和教化作用。

C.春节前举办茶话会,到生产一线慰问,到贫困地区访贫问苦等形式符合当代礼贺仪式的要求。

D.在今天,作为新时代的公民,特别是文化人过春节时要葆有气节风范,共同维护精神家园。

(三)现代文阅读Ⅱ

阅读下面的文字,然后完成21~30题。

①在我的家乡,所有的村庄都长满了树,从远处看,除了一片茂密的树林,你根本想象不到哪里是村庄。

②在北方,走进村庄,其实也就是走进了树林。因为,没有树的地方,就没有村庄的存在。很难想象,没有树的村庄,必然给人一种荒无人烟的感觉。那怕是大漠,只要有村庄,就会有树。就连庄户人家,如果房前屋后没有种几棵树,村人就会说:这家人呀,太懒了,门前连棵树也长不起来。在乡村人的观念里,树与村庄是密不可分的。人们把树看得很重,他们认为,没有树的村庄,那里肯定人丁不旺,村庄就没有生机;而没有树的庄户人家,家道是会败落的。

③北方的乡村,不仅仅每个村子里都长满了树,而大多的村子里,都有一棵树王。树王务必是历经岁月沧桑洗礼,树龄在百年以上,积淀了一定的村文化,否则就没有封王的资格。树王一般都是挂有果实的树种,像银杏树、核桃、梨树之类的品种,象征着一个村子人丁兴旺,子孙盈门。在我的印象中,我们村子里的树王,是一棵槐树,树很老,树干上长满了粗糙的裂痕,就像一张饱经风霜的老人的脸。

④至于为什么选取一棵槐树而不是银杏或梨树做树王,这里面还有一个插曲呢!“问我祖先来何处,山西洪洞大槐树……”数百年来,这首民谣在我国北方各地,祖辈相传,妇孺皆知,甚至有只知大槐树而不知其始祖者。据说,我们村是个移民村,祖籍山西洪洞县,当时移民来此时,在洪洞县的老槐树下集合后,来到了我们此刻的居住地。大概是为了纪念吧,家家户户都在自家门前种了一棵槐树。这棵被封为树王的槐树,就是当年种下的其中一棵。

⑤树是村庄的标志,也是生命的标志。我见过一棵长在石头上的树王,那是一棵长在一块巨石上的松树,犹如一幅画。树在我面前,鲜活、生机勃勃,充满生命的张力。粗壮的松枝上,根根松针坚挺向上,饱含着对生命的渴望,显示着向生命的挑战。我不明白,这棵树是如何长在光秃秃的石头上的。几百年前,也许是从飞鸟的嘴里坠落的,也许是从昆虫的身上遗留下来的,或是随风飘落而来的。巧合的是,这粒种子留在了石头上;更为巧合的是,石柱的上面有点土壤,种子就落在这点儿土壤上。一场雨后,种子就发芽了,它把细小的根扎在土壤里,由树苗变成了小树;成了小树的松,为了生存,表现出无法理解的力量,它把根扎进石头内,使石头一块快地裂开,在坚硬的岩石上杀出一条血路,将根须延伸到土壤里,吸取营养,最终在石头上安了家。

⑥最能体现树与人们亲密关系的季节还是夏天。炎热的夏天,树绿的浓密,树冠遮天蔽日,为村人带给最佳的歇息乘凉的场所。人们带着劳作后的汗水,坐在树阴下乘凉,身上的汗水立马会被化解而去,顿时浑身凉爽。更多的时候,人们坐在树下,或打扑克、下棋娱乐;或是闲话麻桑、聊些奇闻轶事。在树下,乡邻之间的距离拉得很近,那么的亲切。

⑦在乡村,没有树的村庄是不可想象的,不要说人无法承受,鸟也不来筑巢。一个没有鸟的村庄,那将是多么的寂寞!因此,人们对鸟来不来村庄筑巢,往往与村庄里树的多少联系在一起。其实,在乡村人的眼里,树是村庄的风景,而鸟是点缀风景的最美的亮色。说透了,一个村庄的组成,就是人、树、鸟的完美。

⑧只有绿树生长的地方,才能诞生美丽的家园。在北方,在我的家乡,凡是有人居住的地方,就长满了各种各样的树。而凡是长满绿树的地方,就是人们居住的村庄。因此,当我写下这些文字时,我的心中,对树充满了尊敬。

21.对第①自然段句子“你根本想象不到哪里是村庄”的原因,理解最准确的一项是

A.因为所有的村庄都一样,都长满了树

C.因为村庄太多

B.因为村庄都在地底下

D.因为树太茂密

22.依据第②自然段内容,对树与村庄的关系,判断最准确的一项是

A.村庄就是树林

C.树是村庄存在的前提

B.树与村庄密不可分

D.村庄是树存在的条件

23.以下不是乡村人把树看得很重的原因的一项是

A.有了树,才有子孙盈门

C.有了树,家道才会兴盛

B.有了树,村庄才有生机

D.树象征着家庭财运和财富

24.以下不是树“封王”的必备条件的一项是

A.历经岁月沧桑的洗礼

C.必须是能结果的树种

B.树龄在百年以上

D.有一定的村文化积淀

25.如何理解第④自然段中所引用的民谣内容?

26.最不可能是第⑤自然段中松树的种子的来源的一项是

A.人们有意种植

C.飞鸟嘴里坠落

B.昆虫身上遗留

D.偶然随风飘落

27.对第⑥自然段划线句子的含义,理解有误的一项是

A.树下是人们娱乐的唯一场所

C.树下是人们聊天的地方

B.树下是人们休息的好去处

D.树为人们拉近关系提供了一定条件

28.最能概括第⑧自然段内容的句子的一项是

A.只有绿树生长的地方,才能诞生美丽的家园。

B.在北方,在我的家乡,凡是有人居住的地方,就长满了各种各样的树。

C.而凡是长满绿树的地方,就是人们居住的村庄。

D 因此,当我写下这些文字时,我的心中,对树充满了尊敬。

29.作者在整篇文章中,对树所要表达的最主要的情感是

A.喜爱

B.可怜

C.尊敬

D.赞美

30.最适合作为本文标题的一项是

A.长满绿大树的村庄

C.论大树与村庄的关系

B.村里的树王

D.北方的树

三、写作:60分。

31.阅读下面的材料,根据要求写作。

材料:

星星的呼吸都那么明净,夏夜的远方是另一种生存。汪国真将远方喻为“迷人的错”,仰首是春,低头是秋;远望为诗,近看著文。远方对我们都有一种莫名的吸引力,这可能是风景之美丽,也可能是传说之奇特。于是,我们不禁一次次望向远方,一次次眼含热泪。

要求:①根据上述材料,自拟题目,自选文体。

②不得少于600字。

③不得抄袭。

④文中不得出现考生真实姓名、校名、地名等信息。

语文答案

一、知识与运用:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.B 2.D 3.A 4.C 5.D 6.C 7.C 8.A 9.A

10.B 11.B 12.D 13.C 14.C 15.B

二、阅读:本小题共15小题,每小题3分,共45分。

16.D 17.B 18.C 19.D 20.B 21.D 22.B

23.D 24.C

25. 民谣描述了数百年前北方地区那幅宏大的迁民图,也饱含了遍布各地的迁民后人对祖先、故土锥心刻骨的思念之情。

26.A 27.A 28.A 29.C 30.A

三、写作:60分。

31.阅读下面的材料,根据要求写作。

材料:

星星的呼吸都那么明净,夏夜的远方是另一种生存。汪国真将远方喻为“迷人的错”,仰首胜春,低头是秋;远望为诗,近看著文。远方对我们都有一种莫名的吸引力,这可能是风景之美丽,也可能是传说之奇特。于是,我们不禁一次次望向远方,一次次眼含热泪。

立意:①理想需立足现实 奋斗实现理想 去远方追寻诗与梦

②树立远大的理想目标 志存高远

③理想的作用 远方的呼唤

同课章节目录