福建省南安市两校2021-2022学年高一上学期第二次阶段考(12月)历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省南安市两校2021-2022学年高一上学期第二次阶段考(12月)历史试题(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 406.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-08 09:00:56 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年高一年侨光中学--昌财实验中学联合考试

历史科试卷

总分:100分 考试时间:90分钟

一、单选题(本大题共28小题,共56分)

1.有学者在研究中国早期国家时注意到:周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣昆弟甥舅,本周之臣子;而鲁卫晋齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”这表明( )

A.官僚体制成为当时社会的主宰

B.素养不同的人享有同等的国家管理权

C.以分封制构架国家垂直管理地方形式

D.国家制度受到宗族血缘关系的明显影响

2.山东常被称为“齐鲁之邦”这与西周时期的分封制有关,但山东的简称是鲁,而不是齐。下列对此解释合理的是( )

A.鲁国的历史更为悠久 B.受宗法制正统观念影响

C.因孔子受到历代推崇 D.由分封等级体系决定

3.某思想家说:“天地无人推而自行,日月无人燃而自明,星辰无人列而自序,禽兽无人造而自生,此乃自然为之也,何劳人为乎?人之所以生、所以无、所以荣、所以辱,皆有自然之理、自然之道也。”这主要反映了( )

A.孔子“仁”和“礼”的思想 B.庄子崇尚逍遥自由精神

C.老子一切要顺应自然思想 D.墨子“节用”“兼爱”的主张

4.公元前8到前7世纪,绝大多数诸侯的称谓是“公”,如齐桓公、宋襄公、晋文公等,只有楚国国君称“王”,如楚庄王。战国开始,大多数的诸侯以“王”相称,如魏惠王、秦惠文王、齐威王等。这表明战国时期( )

A.周天子天下共主地位受到冲击 B.诸侯国国君实现了专制集权

C.周王室对诸侯的分封力度增强 D.政治改革颠覆传统等级制度

5.传说古代先王在阴历一月决定一年的政事,所以阴历一月又叫“政月”。到了秦朝,由于赢政出生于一月,就把政月改为“正月”;又因“正”字的读音与他的名字同音,就下令把“正月”读作“征月”。这实质体现了( )

A.中央集权的建立和加强 B.历法为封建政府服务

C.向社会宣扬君权神授观 D.封建皇权的至髙无上

6.商至秦汉,现有文献记录到的大瘟疫如下:商代仅记录到河南2次;周代记录到陕西5次,山东、河北各1次;秦汉记录到浙江、河南、湖北各3次,安徽2次,山东、江苏、江西、山西、湖南、贵州、广东、内蒙各1次。对大瘟疫的记录情况表明商至秦汉( )

A.统一多民族国家逐渐形成 B.大瘟疫从中原向南方扩散

C.大瘟疫发生频率逐渐加快 D.中原人口不断向周边迁移

7.汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法( )

A.加强了货币管理 B.确立了思想上的统一

C.削弱了诸侯实力 D.实现了对地方的控制

8.西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是( )

A.王国势力强大 B.百家争鸣局面的延续

C.现实统治需要 D.兼收并蓄的文化政策

9.下表是两晋南朝时期代表皇权的宗室外戚与世家大族在官僚体系中的占比变化情况。据此可知,这一时期( )

西晋 东晋 南朝

宗室外戚 19%~38% 7% 19%~38%

世家大族 49%~64% 78% 49%~64%

A.官僚体系日益遭到破坏 B.皇权与门阀势力斗争激烈

C.皇权势力逐渐走向衰微 D.社会发展出现了严重倒退

10.北魏建立初期,承认豪强大族拥有大量宗族、佃客、部曲和荫户的合法性;孝文帝改革实行三长制,三长直属郡县,成为地方基层组织。这一举措主要利于( )

A.减少隐匿人口 B.打击豪强地主

C.增加财政收入 D.加强中央集权

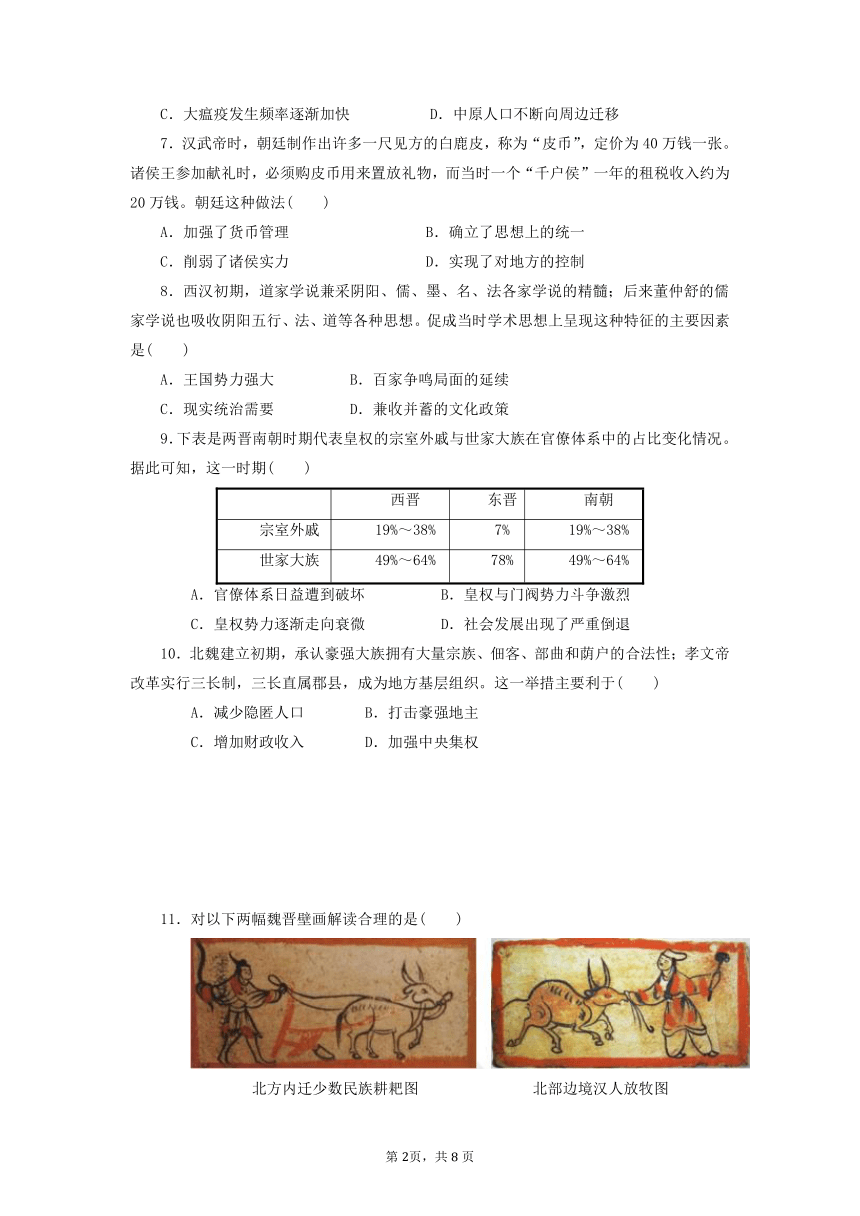

11.对以下两幅魏晋壁画解读合理的是( )

北方内迁少数民族耕耙图 北部边境汉人放牧图

A.经济重心南移 B.农业生产恢复

C.社会分工扩大 D.民族交融加强

12.战国秦汉时期,北方一直是全国经济重心,但到了魏晋南北朝时期,中原经济独占鳌头的局面不复存在了,原本落后的江南经济获得了显著的发展,使长期以来南北经济发展的不平衡性和差距性缩小了。这说明魏晋南北朝时期( )

A.江南经济发展水平迅速超过了北方

B.江南经济开发新局面已初步形成

C.北魏的改革促进了江南的开发

D.全国经济重心已转移至南方

13.唐太宗“以天下为家”,“惟贤是与”。既用“西北骁武之士”,又用“东南儒生”;既用秦王府旧人,也用东宫旧仇;既用高祖遗臣,也提拔寒微士人、任用少数民族精英。材料表明,贞观之治得益于( )

A.宗法制的深远影响 B.统治者的革新魄力

C.统治集团的开放性 D.科举制的发展完善

14.秦汉时期设立了朝议制度,凡遇军国大事,皇帝往往“下其议”于群臣;而唐代设立三省制,“置中书、门下以相监察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。”其相似作用是( )

A.大幅提高了行政效率 B.有效解决了皇权与相权的矛盾

C.限制、监督了皇权 D.有利于皇帝决策时集思广益

15.据统计,魏晋南北朝时期官绅的墓志多数署郡望(世家大族的籍贯族源地),而唐代官绅墓葬中,80%的墓志署名只写官衔,仅有8%的以郡望署名。这种变化表明( )

A.民族融合淡化了族群间的差异

B.唐代旧的门阀政治逐渐走向衰落

C.宗法制是维持家族郡望的关键

D.唐代由门第社会向平民社会转变

16.《全唐诗》中收录了许多和尚、道士、尼姑、宫人、歌妓以及无名氏的作品。唐代的小说、其他通俗文学作品也大量引用五言、七言诗歌作唱词。对此合理的解释是,唐代( )

A.具有重诗的社会风气 B.对等级制度执行不力

C.文学创作日趋平民化 D.官府垄断教育被打破

17.在敦煌艺术中,北魏时代的壁画充分反映了“流血”“杀戒”等内容,蕴含着撼人心魄的超越时代的“悲壮之美”;唐代壁画则规模宏大、色彩绚丽、气魄雄浑。这种变化说明( )

A.艺术创作风格不同 B.北魏时期社会状况

C.艺术与现实的关系 D.唐朝国家统一强大

18.唐太宗在诏令中明确规定,道士女冠位在僧尼之前;唐高宗追尊老子为太上玄元皇帝;唐玄宗把《老子》《庄子》等书列为科举考试的项目;甚至唐朝好几个皇帝把道士请到皇宫里炼丹。这些举措( )

A.冲击了儒学的统治地位 B.使道教成为唐正统思想

C.使道教势力超过了佛教 D.使儒学被统治者所摒弃

19.史载,宋太祖某日闷闷不乐,有人问他原因,他说:“尔谓帝王可容易行事耶……偶有误失,史官必书之,我所以不乐也。”此事反映了( )

A.重史传统影响君主个人行为

B.宋代史官所撰史书全都真实可信

C.史官与君主间存在尖锐矛盾

D.宋太祖不愿史书记录其真实言行

20.在唐末五代藩镇割据阴影下建立的赵宋王朝,采取了通过控制地方官员,以控制地方财政、司法和军事大权的策略。宋王朝采取这一策略的主要目的是( )

A.加强中央集权 B.根除地方腐败

C.提高行政效率 D.解决唐末弊政

21.自宋太祖开宝六年起,凡被礼部考试录取的考生均须经过殿试,凡于殿试中进士者皆即授官,无须再经吏部其他选试。殿试于宫内举行,由皇帝亲自主持并定出名次。自此以后,进士均为“天子门生”,而不再是考官的门生。下列对这一做法的政治意图的相关解释最合理的应是( )

A.加强中央对地方的控制

B.强化君主用人权威

C.重组中枢机构架空外朝

D.彰显殿试的权威与地位

22. 986年,宋太宗派兵伐辽,“独与枢密院计议,一日至六召,中书不预闻”。该材料能够说明的是,当时( )

A.枢密院掌管军政 B.宰相基本不参与政事

C.枢密院拥有统兵权 D.北宋为征辽始设枢密院

23.宋朝的余靖在《武溪集》中记载“胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。”材料反映了哪一制度( )

A.北宋的二府三司制 B.辽朝的南、北面官制

C.金的猛安谋克制 D.元朝的中书省

24.考古学家在一座辽代契丹族公主墓中发现,墓门两侧的仿木结构,都采用了汉族的营造法式,上面的浮雕风格已深受宋朝画界的影响。这一发现最能证明宋辽时期的( )

A.农业生产的发展 B.民族文化的交融

C.民族战争的频繁 D.海外贸易的兴盛

25.唐宋时期,南方民众在丘陵山区的坡地开垦耕地,引泉水灌溉,形如阶梯,被称为山田,也叫梯田。这种做法( )

A.提高了经济作物的产量 B.加剧了土地兼并

C.适应了南方深入开发需要 D.刺激了人口南迁

26.唐代女服的主要特征为风华美丽、不拘一格、个性突出,宋代女服一反唐代时的绚丽开放,呈现一种内敛拘谨而又不乏淡雅精致的风格。这一变化反映

A.宋代治国理念发生根本变化 B.商品经济发展生活水平提高

C.理学的道德观念日渐普遍化 D.工商市民阶层日益发展壮大

27.在宁夏发现的印制于西夏后期(南宋时期)的一本佛经残本有以下特点:(1)墨色浓淡不均;(2)有个别字排倒;(3)有隔行线的痕迹。另一本佛经上有西夏文刻款“选字出力者”等语。据此可确证的是

A.佛经的雕版印刷始于宋代 B.西夏的雕版印刷术不够成熟

C.西夏已经出现活字印刷术 D.西夏的印刷技术落后于宋朝

28.元朝初年,政府废除科举制。1313年,政府恢复科举制,采用蒙、汉分开考试,最终录取忽都答儿、张起岩等五十六人为进士,蒙、汉各半。这反映了( )

A.政府对科举考试内容进行创新

B.国家统一促进了民族交融

C.实行蒙汉平等的民族团结政策

D.科举制度具有强大的生命力

二、材料解析题(本大题共2小题,共32分)

29.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 潘岳妙有姿容,好神情。少时挟弹出洛阳道,妇人遇者,莫不连手共萦之。左太冲绝丑,亦复效岳游遨,于是群妪齐共乱唾之,委顿而返。

卫玠从豫章至下都,人久闻其名,观者如堵墙。玠先有羸疾,体不堪劳,遂成病而死,时人谓“看杀卫玠”。

——(南朝宋)刘义庆《世说新语》

材料二 中国文明的独特个性亦内在地体现于审美之中。周代以来,特别是先秦诸子之后,中国人就已经有了儒道互补的审美传统。……魏晋时期的审美,曾试图废儒而重道,但却是颓废而变态的。然而尽管如此,魏晋审美的定势却对中国往后的艺术实践具有极大的影响。

唐代开国之后不久,便有一种新的审美意向在成长和发展,到开元、天宝年间,蔚为大观。一方面,南北文化交流融合,使汉魏旧学(北朝)与齐梁新声(南朝)相互取长补短,推陈出新;另一方面,中外贸易交通发达,“丝绸之路”引进来的不只是“胡商”会集,而且也带来了异国的礼俗、服装、音乐、美术以至各种宗教。

——摘编自《中国文明史》启良著

材料三 观察两幅唐代艺术品,回答问题。

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明魏晋时期流行怎样的社会风气并分析这种社会风气形成的因素。 (8分)

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明唐代的审美意向有了哪些新发展并指出这些审美意向体现了唐朝怎样的社会现实。(8分)

30.(16分)宋代把从事海外贸易的商人称为海商或船商,海外贸易繁荣是宋代经济发展极具特色的表现之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 北宋时期,有明确记载的宋商赴日本贸易达70次。从1012~1192年,宋海商往高丽贸易117次,共计4 548人,前往东南亚和印度洋沿岸各国的人数更多、规模更大。海商之中人数最多的是沿海农户和渔户,他们或为生计所迫,或为利益驱使出海逐利,加之宋对出海贸易的鼓励,沿海居民中经营海上贸易日益普遍。宋政府为了便于控制,对这些船户另编户籍,发放公凭,方可出海,禁止私贩,也有如“温州巨商张愿,世为海贾”“建康巨商杨二郎,本以牙侩起家”,转而为海商者,涉足海外贸易的宗族、官吏、军将在海商中也占有一定比例。

材料二 宋商每年冬季在东南亚国家“住冬”,目的是在这里“博买苏木、白锡、常日藤”,“次年再发船”,转贩到阿拉伯地区。宋……积极招徕外商来华贸易,“蕃商有愿随船来宋国者,听从便”。宋政府需要的外国特产也常常托海商代购。……有些海商船只搭载外国使者来宋。密州商人平简因“三往高丽通国信”而被授予“三班差使”。……福建海商徐戬“先受高丽钱物,于杭州雕造《夹注华严经》,费用浩瀚,印版既成,公然于海船载去交纳”。交趾国不能造纸笔,求之省地,主要仰给商人从宋朝贸易。

——以上摘编自黄纯艳《宋朝海外贸易》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代海商的特征,并分析海商群体发展的原因。(10分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,概述海商在中外关系中发挥的作用。(6分)

三、论述题(本大题共1小题,共12分)

31.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国历史上的战国时期出现了举世闻名的百家争鸣的文化局面,这是中国文化发展史上辉煌的一页。《辞海》对百家争鸣的解释是战国时期学术界互相辩争的风气,是当时社会变革和阶级斗争在意识形态上的反映,对当时文化学术发展有极大的推动作用。这不仅是对战国时期百家争鸣的解释,也是对它的评价,而这样的评价似乎并不恰当。应该说,战国时期的百家争鸣不是一时凭空出现的“风气”,其形成源远流长,成果丰硕,影响深远。

——摘编自薛国中《论战国时期“百家争鸣”的历史条件》

根据材料并结合所学知识,对材料中的观点加以评析。(要求:围绕材料中的一种或几种观点或者自己提出的新观点展开评析;观点明确,史论结合)

2021年秋高一年侨光中学--昌财实验中学联合考试

历史科试卷答案

一、单选题(本大题共28小题,共56分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

D B C A D A C C B D D B C D

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

B A C A A A B A B B C C C D

29.(16分)【答案】(1)社会风气:以貌取人,精神颓废,浮华虚无,缺乏道义。形成因素:社会动荡;世家大族掌控政权,社会阶层趋于固化;道教兴起,佛教传入使儒学面临危机。 (8分)

(2)新发展:崇尚壮丽、健美、蓬勃向上的精神风貌;健康丰满的价值取向。社会现实:经济上国力强盛;政治上和谐统一;思想多元,文化上兼收并蓄。(8分)

30.(16分)【答案】(1)特征:贸易次数频繁,范围广;为数众多,出身不同阶层;海商贸易为民间性质,受政府严格控制。(4分)

原因:社会经济(农业、手工业、商业)发展;东南地区经济崛起(经济重心南移);重农抑商政策淡化;政府鼓励;造船技术、航海技术进步。(6分)

作用:促进中外经济贸易交流,拉近中外人民距离;充当使者,传递中外信息,加强国家之间的政治交往;传播中外文化科技,推动西欧社会转型。 (6分)

31.(12分)【答案】示例一 观点:百家争鸣是战国时期学术界互相辩争的风气,是当时社会变革和阶级斗争在意识形态上的反映。 评析:战国时期,奴隶制经济崩溃、封建经济有所发展;周王室衰微,诸侯混战,士阶层日益活跃,追求实现“治国平天下”的愿望;新兴地主阶级要求废除奴隶主阶级特权;面对社会大变革,一批杰出思想家相互争辩,相互学习,各自提出关于自然、社会和人生的主张,形成百家争鸣的局面。因此可以说,百家争鸣局面的出现,是当时社会变革和阶级斗争在意识形态上的反映。

示例二 观点:《辞海》对百家争鸣的评价并不恰当。百家争鸣不是一时凭空出现的“风气”,其形成源远流长,影响深远。 评析:战国时期,学术领域百家争鸣的出现,绝非偶然,《辞海》对百家争鸣的评价仅侧重从战国时期的社会状况出发,具有局限性。夏商周三代,尤其是东周春秋时期,为百家争鸣局面的出现奠定了人才和思想资源基础。春秋时期著名思想家孔子和老子分别是儒家、道家学派创始人,其思想也受到先代文化的影响;他们开创的思想学派在战国时期得到发展,可以说百家争鸣不是一时凭空出现的“风气”。百家争鸣奠定了中国整个封建时代文化的基础,有助于形成中国的传统文化体系和中国思想文化兼容并包的特点。因此百家争鸣的形成源远流长,影响深远。

第2页,共8页

历史科试卷

总分:100分 考试时间:90分钟

一、单选题(本大题共28小题,共56分)

1.有学者在研究中国早期国家时注意到:周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣昆弟甥舅,本周之臣子;而鲁卫晋齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”这表明( )

A.官僚体制成为当时社会的主宰

B.素养不同的人享有同等的国家管理权

C.以分封制构架国家垂直管理地方形式

D.国家制度受到宗族血缘关系的明显影响

2.山东常被称为“齐鲁之邦”这与西周时期的分封制有关,但山东的简称是鲁,而不是齐。下列对此解释合理的是( )

A.鲁国的历史更为悠久 B.受宗法制正统观念影响

C.因孔子受到历代推崇 D.由分封等级体系决定

3.某思想家说:“天地无人推而自行,日月无人燃而自明,星辰无人列而自序,禽兽无人造而自生,此乃自然为之也,何劳人为乎?人之所以生、所以无、所以荣、所以辱,皆有自然之理、自然之道也。”这主要反映了( )

A.孔子“仁”和“礼”的思想 B.庄子崇尚逍遥自由精神

C.老子一切要顺应自然思想 D.墨子“节用”“兼爱”的主张

4.公元前8到前7世纪,绝大多数诸侯的称谓是“公”,如齐桓公、宋襄公、晋文公等,只有楚国国君称“王”,如楚庄王。战国开始,大多数的诸侯以“王”相称,如魏惠王、秦惠文王、齐威王等。这表明战国时期( )

A.周天子天下共主地位受到冲击 B.诸侯国国君实现了专制集权

C.周王室对诸侯的分封力度增强 D.政治改革颠覆传统等级制度

5.传说古代先王在阴历一月决定一年的政事,所以阴历一月又叫“政月”。到了秦朝,由于赢政出生于一月,就把政月改为“正月”;又因“正”字的读音与他的名字同音,就下令把“正月”读作“征月”。这实质体现了( )

A.中央集权的建立和加强 B.历法为封建政府服务

C.向社会宣扬君权神授观 D.封建皇权的至髙无上

6.商至秦汉,现有文献记录到的大瘟疫如下:商代仅记录到河南2次;周代记录到陕西5次,山东、河北各1次;秦汉记录到浙江、河南、湖北各3次,安徽2次,山东、江苏、江西、山西、湖南、贵州、广东、内蒙各1次。对大瘟疫的记录情况表明商至秦汉( )

A.统一多民族国家逐渐形成 B.大瘟疫从中原向南方扩散

C.大瘟疫发生频率逐渐加快 D.中原人口不断向周边迁移

7.汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法( )

A.加强了货币管理 B.确立了思想上的统一

C.削弱了诸侯实力 D.实现了对地方的控制

8.西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是( )

A.王国势力强大 B.百家争鸣局面的延续

C.现实统治需要 D.兼收并蓄的文化政策

9.下表是两晋南朝时期代表皇权的宗室外戚与世家大族在官僚体系中的占比变化情况。据此可知,这一时期( )

西晋 东晋 南朝

宗室外戚 19%~38% 7% 19%~38%

世家大族 49%~64% 78% 49%~64%

A.官僚体系日益遭到破坏 B.皇权与门阀势力斗争激烈

C.皇权势力逐渐走向衰微 D.社会发展出现了严重倒退

10.北魏建立初期,承认豪强大族拥有大量宗族、佃客、部曲和荫户的合法性;孝文帝改革实行三长制,三长直属郡县,成为地方基层组织。这一举措主要利于( )

A.减少隐匿人口 B.打击豪强地主

C.增加财政收入 D.加强中央集权

11.对以下两幅魏晋壁画解读合理的是( )

北方内迁少数民族耕耙图 北部边境汉人放牧图

A.经济重心南移 B.农业生产恢复

C.社会分工扩大 D.民族交融加强

12.战国秦汉时期,北方一直是全国经济重心,但到了魏晋南北朝时期,中原经济独占鳌头的局面不复存在了,原本落后的江南经济获得了显著的发展,使长期以来南北经济发展的不平衡性和差距性缩小了。这说明魏晋南北朝时期( )

A.江南经济发展水平迅速超过了北方

B.江南经济开发新局面已初步形成

C.北魏的改革促进了江南的开发

D.全国经济重心已转移至南方

13.唐太宗“以天下为家”,“惟贤是与”。既用“西北骁武之士”,又用“东南儒生”;既用秦王府旧人,也用东宫旧仇;既用高祖遗臣,也提拔寒微士人、任用少数民族精英。材料表明,贞观之治得益于( )

A.宗法制的深远影响 B.统治者的革新魄力

C.统治集团的开放性 D.科举制的发展完善

14.秦汉时期设立了朝议制度,凡遇军国大事,皇帝往往“下其议”于群臣;而唐代设立三省制,“置中书、门下以相监察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。”其相似作用是( )

A.大幅提高了行政效率 B.有效解决了皇权与相权的矛盾

C.限制、监督了皇权 D.有利于皇帝决策时集思广益

15.据统计,魏晋南北朝时期官绅的墓志多数署郡望(世家大族的籍贯族源地),而唐代官绅墓葬中,80%的墓志署名只写官衔,仅有8%的以郡望署名。这种变化表明( )

A.民族融合淡化了族群间的差异

B.唐代旧的门阀政治逐渐走向衰落

C.宗法制是维持家族郡望的关键

D.唐代由门第社会向平民社会转变

16.《全唐诗》中收录了许多和尚、道士、尼姑、宫人、歌妓以及无名氏的作品。唐代的小说、其他通俗文学作品也大量引用五言、七言诗歌作唱词。对此合理的解释是,唐代( )

A.具有重诗的社会风气 B.对等级制度执行不力

C.文学创作日趋平民化 D.官府垄断教育被打破

17.在敦煌艺术中,北魏时代的壁画充分反映了“流血”“杀戒”等内容,蕴含着撼人心魄的超越时代的“悲壮之美”;唐代壁画则规模宏大、色彩绚丽、气魄雄浑。这种变化说明( )

A.艺术创作风格不同 B.北魏时期社会状况

C.艺术与现实的关系 D.唐朝国家统一强大

18.唐太宗在诏令中明确规定,道士女冠位在僧尼之前;唐高宗追尊老子为太上玄元皇帝;唐玄宗把《老子》《庄子》等书列为科举考试的项目;甚至唐朝好几个皇帝把道士请到皇宫里炼丹。这些举措( )

A.冲击了儒学的统治地位 B.使道教成为唐正统思想

C.使道教势力超过了佛教 D.使儒学被统治者所摒弃

19.史载,宋太祖某日闷闷不乐,有人问他原因,他说:“尔谓帝王可容易行事耶……偶有误失,史官必书之,我所以不乐也。”此事反映了( )

A.重史传统影响君主个人行为

B.宋代史官所撰史书全都真实可信

C.史官与君主间存在尖锐矛盾

D.宋太祖不愿史书记录其真实言行

20.在唐末五代藩镇割据阴影下建立的赵宋王朝,采取了通过控制地方官员,以控制地方财政、司法和军事大权的策略。宋王朝采取这一策略的主要目的是( )

A.加强中央集权 B.根除地方腐败

C.提高行政效率 D.解决唐末弊政

21.自宋太祖开宝六年起,凡被礼部考试录取的考生均须经过殿试,凡于殿试中进士者皆即授官,无须再经吏部其他选试。殿试于宫内举行,由皇帝亲自主持并定出名次。自此以后,进士均为“天子门生”,而不再是考官的门生。下列对这一做法的政治意图的相关解释最合理的应是( )

A.加强中央对地方的控制

B.强化君主用人权威

C.重组中枢机构架空外朝

D.彰显殿试的权威与地位

22. 986年,宋太宗派兵伐辽,“独与枢密院计议,一日至六召,中书不预闻”。该材料能够说明的是,当时( )

A.枢密院掌管军政 B.宰相基本不参与政事

C.枢密院拥有统兵权 D.北宋为征辽始设枢密院

23.宋朝的余靖在《武溪集》中记载“胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。”材料反映了哪一制度( )

A.北宋的二府三司制 B.辽朝的南、北面官制

C.金的猛安谋克制 D.元朝的中书省

24.考古学家在一座辽代契丹族公主墓中发现,墓门两侧的仿木结构,都采用了汉族的营造法式,上面的浮雕风格已深受宋朝画界的影响。这一发现最能证明宋辽时期的( )

A.农业生产的发展 B.民族文化的交融

C.民族战争的频繁 D.海外贸易的兴盛

25.唐宋时期,南方民众在丘陵山区的坡地开垦耕地,引泉水灌溉,形如阶梯,被称为山田,也叫梯田。这种做法( )

A.提高了经济作物的产量 B.加剧了土地兼并

C.适应了南方深入开发需要 D.刺激了人口南迁

26.唐代女服的主要特征为风华美丽、不拘一格、个性突出,宋代女服一反唐代时的绚丽开放,呈现一种内敛拘谨而又不乏淡雅精致的风格。这一变化反映

A.宋代治国理念发生根本变化 B.商品经济发展生活水平提高

C.理学的道德观念日渐普遍化 D.工商市民阶层日益发展壮大

27.在宁夏发现的印制于西夏后期(南宋时期)的一本佛经残本有以下特点:(1)墨色浓淡不均;(2)有个别字排倒;(3)有隔行线的痕迹。另一本佛经上有西夏文刻款“选字出力者”等语。据此可确证的是

A.佛经的雕版印刷始于宋代 B.西夏的雕版印刷术不够成熟

C.西夏已经出现活字印刷术 D.西夏的印刷技术落后于宋朝

28.元朝初年,政府废除科举制。1313年,政府恢复科举制,采用蒙、汉分开考试,最终录取忽都答儿、张起岩等五十六人为进士,蒙、汉各半。这反映了( )

A.政府对科举考试内容进行创新

B.国家统一促进了民族交融

C.实行蒙汉平等的民族团结政策

D.科举制度具有强大的生命力

二、材料解析题(本大题共2小题,共32分)

29.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 潘岳妙有姿容,好神情。少时挟弹出洛阳道,妇人遇者,莫不连手共萦之。左太冲绝丑,亦复效岳游遨,于是群妪齐共乱唾之,委顿而返。

卫玠从豫章至下都,人久闻其名,观者如堵墙。玠先有羸疾,体不堪劳,遂成病而死,时人谓“看杀卫玠”。

——(南朝宋)刘义庆《世说新语》

材料二 中国文明的独特个性亦内在地体现于审美之中。周代以来,特别是先秦诸子之后,中国人就已经有了儒道互补的审美传统。……魏晋时期的审美,曾试图废儒而重道,但却是颓废而变态的。然而尽管如此,魏晋审美的定势却对中国往后的艺术实践具有极大的影响。

唐代开国之后不久,便有一种新的审美意向在成长和发展,到开元、天宝年间,蔚为大观。一方面,南北文化交流融合,使汉魏旧学(北朝)与齐梁新声(南朝)相互取长补短,推陈出新;另一方面,中外贸易交通发达,“丝绸之路”引进来的不只是“胡商”会集,而且也带来了异国的礼俗、服装、音乐、美术以至各种宗教。

——摘编自《中国文明史》启良著

材料三 观察两幅唐代艺术品,回答问题。

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明魏晋时期流行怎样的社会风气并分析这种社会风气形成的因素。 (8分)

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明唐代的审美意向有了哪些新发展并指出这些审美意向体现了唐朝怎样的社会现实。(8分)

30.(16分)宋代把从事海外贸易的商人称为海商或船商,海外贸易繁荣是宋代经济发展极具特色的表现之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 北宋时期,有明确记载的宋商赴日本贸易达70次。从1012~1192年,宋海商往高丽贸易117次,共计4 548人,前往东南亚和印度洋沿岸各国的人数更多、规模更大。海商之中人数最多的是沿海农户和渔户,他们或为生计所迫,或为利益驱使出海逐利,加之宋对出海贸易的鼓励,沿海居民中经营海上贸易日益普遍。宋政府为了便于控制,对这些船户另编户籍,发放公凭,方可出海,禁止私贩,也有如“温州巨商张愿,世为海贾”“建康巨商杨二郎,本以牙侩起家”,转而为海商者,涉足海外贸易的宗族、官吏、军将在海商中也占有一定比例。

材料二 宋商每年冬季在东南亚国家“住冬”,目的是在这里“博买苏木、白锡、常日藤”,“次年再发船”,转贩到阿拉伯地区。宋……积极招徕外商来华贸易,“蕃商有愿随船来宋国者,听从便”。宋政府需要的外国特产也常常托海商代购。……有些海商船只搭载外国使者来宋。密州商人平简因“三往高丽通国信”而被授予“三班差使”。……福建海商徐戬“先受高丽钱物,于杭州雕造《夹注华严经》,费用浩瀚,印版既成,公然于海船载去交纳”。交趾国不能造纸笔,求之省地,主要仰给商人从宋朝贸易。

——以上摘编自黄纯艳《宋朝海外贸易》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代海商的特征,并分析海商群体发展的原因。(10分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,概述海商在中外关系中发挥的作用。(6分)

三、论述题(本大题共1小题,共12分)

31.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国历史上的战国时期出现了举世闻名的百家争鸣的文化局面,这是中国文化发展史上辉煌的一页。《辞海》对百家争鸣的解释是战国时期学术界互相辩争的风气,是当时社会变革和阶级斗争在意识形态上的反映,对当时文化学术发展有极大的推动作用。这不仅是对战国时期百家争鸣的解释,也是对它的评价,而这样的评价似乎并不恰当。应该说,战国时期的百家争鸣不是一时凭空出现的“风气”,其形成源远流长,成果丰硕,影响深远。

——摘编自薛国中《论战国时期“百家争鸣”的历史条件》

根据材料并结合所学知识,对材料中的观点加以评析。(要求:围绕材料中的一种或几种观点或者自己提出的新观点展开评析;观点明确,史论结合)

2021年秋高一年侨光中学--昌财实验中学联合考试

历史科试卷答案

一、单选题(本大题共28小题,共56分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

D B C A D A C C B D D B C D

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

B A C A A A B A B B C C C D

29.(16分)【答案】(1)社会风气:以貌取人,精神颓废,浮华虚无,缺乏道义。形成因素:社会动荡;世家大族掌控政权,社会阶层趋于固化;道教兴起,佛教传入使儒学面临危机。 (8分)

(2)新发展:崇尚壮丽、健美、蓬勃向上的精神风貌;健康丰满的价值取向。社会现实:经济上国力强盛;政治上和谐统一;思想多元,文化上兼收并蓄。(8分)

30.(16分)【答案】(1)特征:贸易次数频繁,范围广;为数众多,出身不同阶层;海商贸易为民间性质,受政府严格控制。(4分)

原因:社会经济(农业、手工业、商业)发展;东南地区经济崛起(经济重心南移);重农抑商政策淡化;政府鼓励;造船技术、航海技术进步。(6分)

作用:促进中外经济贸易交流,拉近中外人民距离;充当使者,传递中外信息,加强国家之间的政治交往;传播中外文化科技,推动西欧社会转型。 (6分)

31.(12分)【答案】示例一 观点:百家争鸣是战国时期学术界互相辩争的风气,是当时社会变革和阶级斗争在意识形态上的反映。 评析:战国时期,奴隶制经济崩溃、封建经济有所发展;周王室衰微,诸侯混战,士阶层日益活跃,追求实现“治国平天下”的愿望;新兴地主阶级要求废除奴隶主阶级特权;面对社会大变革,一批杰出思想家相互争辩,相互学习,各自提出关于自然、社会和人生的主张,形成百家争鸣的局面。因此可以说,百家争鸣局面的出现,是当时社会变革和阶级斗争在意识形态上的反映。

示例二 观点:《辞海》对百家争鸣的评价并不恰当。百家争鸣不是一时凭空出现的“风气”,其形成源远流长,影响深远。 评析:战国时期,学术领域百家争鸣的出现,绝非偶然,《辞海》对百家争鸣的评价仅侧重从战国时期的社会状况出发,具有局限性。夏商周三代,尤其是东周春秋时期,为百家争鸣局面的出现奠定了人才和思想资源基础。春秋时期著名思想家孔子和老子分别是儒家、道家学派创始人,其思想也受到先代文化的影响;他们开创的思想学派在战国时期得到发展,可以说百家争鸣不是一时凭空出现的“风气”。百家争鸣奠定了中国整个封建时代文化的基础,有助于形成中国的传统文化体系和中国思想文化兼容并包的特点。因此百家争鸣的形成源远流长,影响深远。

第2页,共8页

同课章节目录