湖南省部分地区2021-2022学年高二上学期期中语文试题精选汇编:语言文字运用专题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省部分地区2021-2022学年高二上学期期中语文试题精选汇编:语言文字运用专题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 47.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-08 12:34:29 | ||

图片预览

文档简介

湖南省部分地区

2021-2022学年高二上学期期中语文试题精选汇编

语言文字运用专题

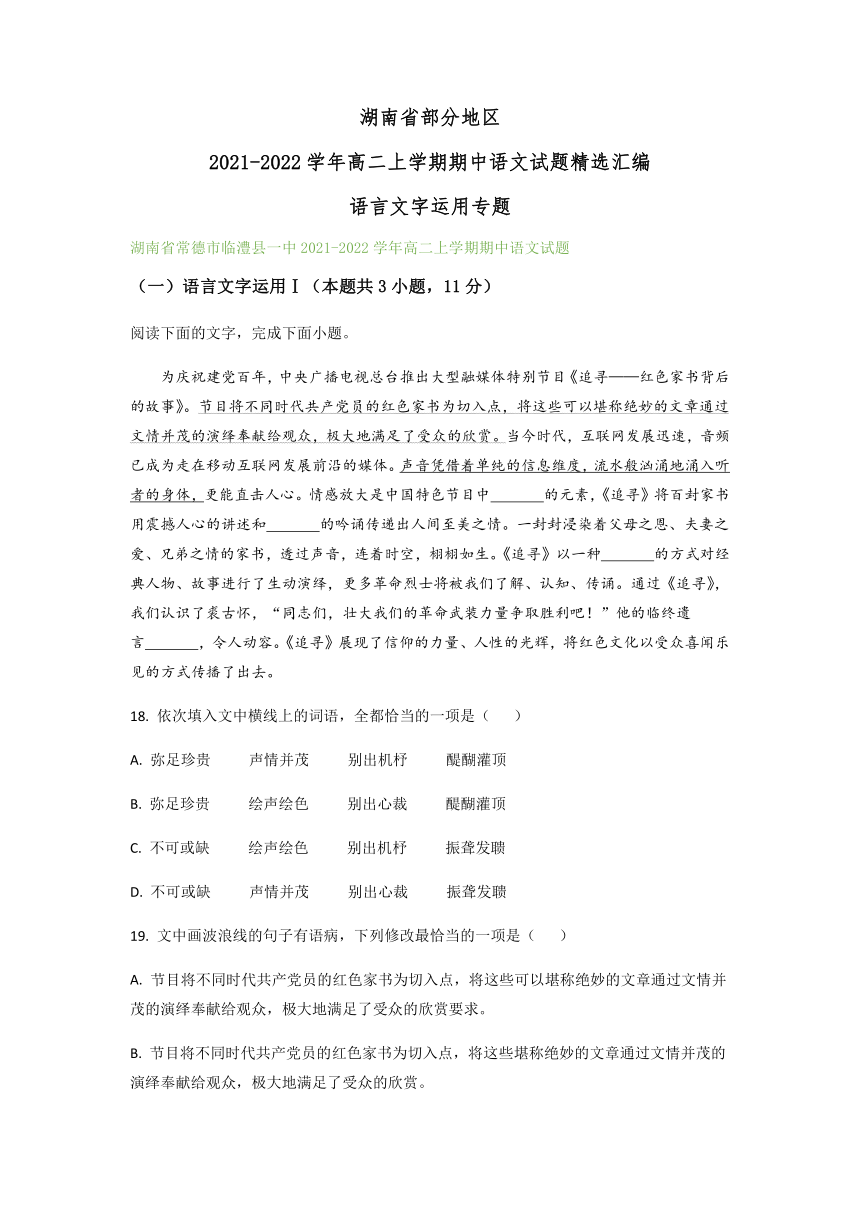

湖南省常德市临澧县一中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

为庆祝建党百年,中央广播电视总台推出大型融媒体特别节目《追寻——红色家书背后的故事》。节目将不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些可以堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏。当今时代,互联网发展迅速,音频已成为走在移动互联网发展前沿的媒体。声音凭借着单纯的信息维度,流水般汹涌地涌入听者的身体,更能直击人心。情感放大是中国特色节目中 的元素,《追寻》将百封家书用震撼人心的讲述和 的吟诵传递出人间至美之情。一封封浸染着父母之恩、夫妻之爱、兄弟之情的家书,透过声音,连着时空,栩栩如生。《追寻》以一种 的方式对经典人物、故事进行了生动演绎,更多革命烈士将被我们了解、认知、传诵。通过《追寻》,我们认识了裘古怀,“同志们,壮大我们的革命武装力量争取胜利吧!”他的临终遗言 ,令人动容。《追寻》展现了信仰的力量、人性的光辉,将红色文化以受众喜闻乐见的方式传播了出去。

18. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 弥足珍贵 声情并茂 别出机杼 醍醐灌顶

B. 弥足珍贵 绘声绘色 别出心裁 醍醐灌顶

C. 不可或缺 绘声绘色 别出机杼 振聋发聩

D. 不可或缺 声情并茂 别出心裁 振聋发聩

19. 文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 节目将不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些可以堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏要求。

B. 节目将不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏。

C. 节目以不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏要求。

D. 节目以不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些可以堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏。

20. 文中画横线的句子使用了通感的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

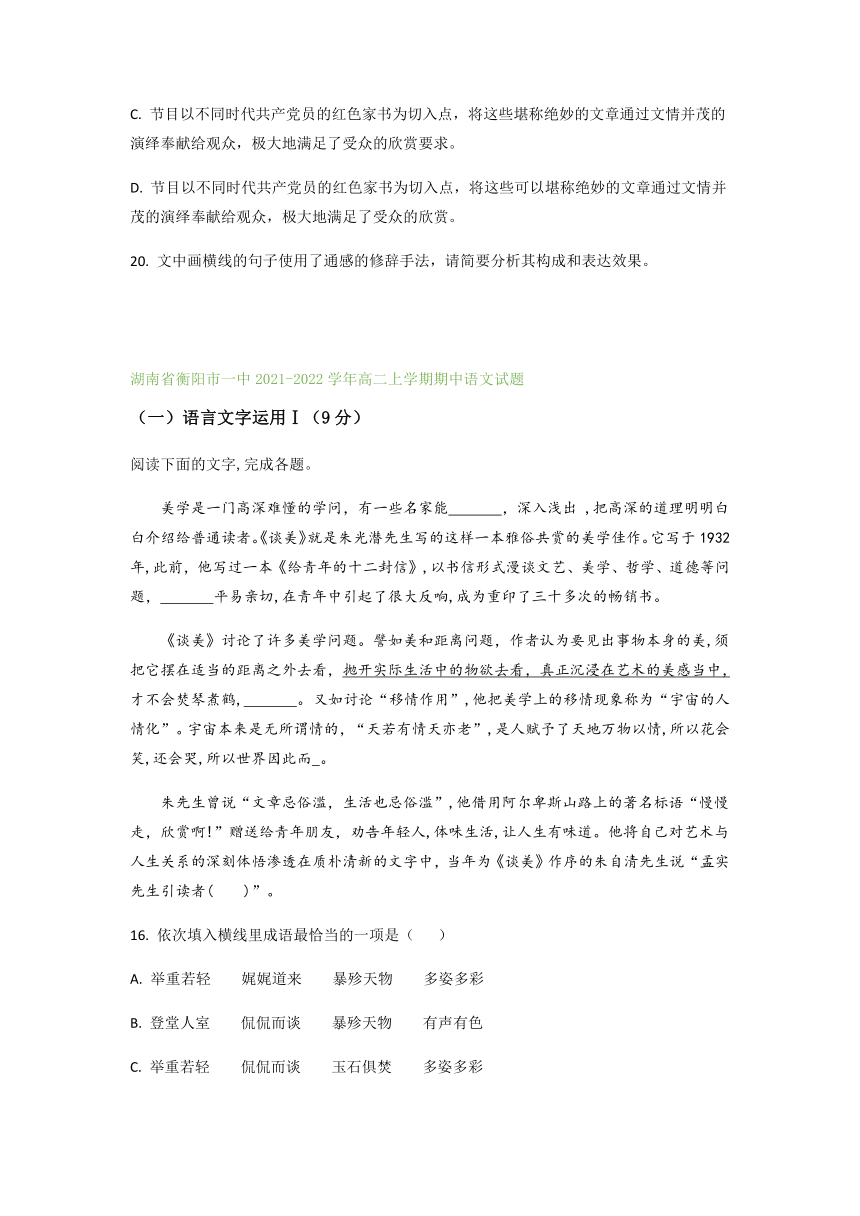

湖南省衡阳市一中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用Ⅰ(9分)

阅读下面的文字,完成各题。

美学是一门高深难懂的学问,有一些名家能 ,深入浅出 ,把高深的道理明明白白介绍给普通读者。《谈美》就是朱光潜先生写的这样一本雅俗共赏的美学佳作。它写于1932年,此前,他写过一本《给青年的十二封信》,以书信形式漫谈文艺、美学、哲学、道德等问题, 平易亲切,在青年中引起了很大反响,成为重印了三十多次的畅销书。

《谈美》讨论了许多美学问题。譬如美和距离问题,作者认为要见出事物本身的美,须把它摆在适当的距离之外去看,抛开实际生活中的物欲去看,真正沉浸在艺术的美感当中,才不会焚琴煮鹤, 。 又如讨论“移情作用”,他把美学上的移情现象称为“宇宙的人情化”。宇宙本来是无所谓情的,“天若有情天亦老”,是人赋予了天地万物以情,所以花会笑,还会哭,所以世界因此而 。

朱先生曾说“文章忌俗滥,生活也忌俗滥”,他借用阿尔卑斯山路上的著名标语“慢慢走,欣赏啊!”赠送给青年朋友,劝告年轻人,体味生活,让人生有味道。他将自己对艺术与人生关系的深刻体悟渗透在质朴清新的文字中,当年为《谈美》作序的朱自清先生说“孟实先生引读者( )”。

16. 依次填入横线里成语最恰当的一项是( )

A. 举重若轻 娓娓道来 暴殄天物 多姿多彩

B. 登堂人室 侃侃而谈 暴殄天物 有声有色

C. 举重若轻 侃侃而谈 玉石俱焚 多姿多彩

D 登堂人室 娓娓道来 玉石俱焚 有声有色

17. 文中划线句子修改后恰当的一项是( )

A. 如果真正沉浸在艺术的美感当钟,才能抛开实际生活中的物欲去看

B. 只要抛开实际生活中的物欲去看,就能真正沉浸在艺术的美感当中

C. 必须抛开实际生活中的物欲去看,才能真正沉浸在艺术的美感当中

D. 只有真正沉浸在艺术的美感当中,才能抛开实际生活中的物欲去看

18. 填入文中括号处的语句,补写最恰当的一项是

A. 由人生走入艺术,又将艺术纳入人生之中

B. 由艺术走入人生,又将人生纳入艺术之中

C. 将人生纳入艺术之中,又由艺术走入人生

D. 将艺术纳入人生之中,又由人生走入艺术

湖南省怀化市五中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

不同历史时空的“武汉保卫战”,不管是抗击疫病,还是抗击外敌,都不屈地矗立着中华民族的脊梁,传承着( )的精神力量。美国作家赛珍珠曾感慨:“没有任何事任何人可以摧毁中国人,他们是善于从苦难中生存的( )之人。”

灾难,是观照一个民族灵魂的镜子。从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“ ”的英勇无畏;从无数普通人坚守岗位的执着中,人们看到了“ ”的责任感;从八方驰援的物资洪流中,人们看到了“ ”的血脉深情;从方舱医院里“读书哥”的淡定中,人们看到了“ ”的乐观豁达……

抗疫时期的一幕幕感人场景,积淀着中华优秀传统文化的厚重底色,诠释着社会主义核心价值观,展现了新时代中国人民的精神品格。

——自强不息、百折不挠。不向困难低头,不为挫折气馁,特别能忍耐、特别能吃苦、特别能战斗,越是艰险越向前。

——万众一心、众志成城。( )困苦,( )。全国人民心手相牵,亿万颗心同频共振,中国力量如钢似铁、坚不可摧。

17. 依次填入括号的词语,全部恰当的一项是( )

A. 生生不息 坚强 坚难 感同身受

B. 绵绵不断 坚韧 艰难 相濡以沫

C. 生生不息 坚韧 艰难 相濡以沫

D. 绵绵不断 坚强 坚难 感同身受

18. 选出最恰当的一组引文依次填到原文横线上。( )

A. ①不破楼兰终不还 ②苟利国家生死以

③岂曰无衣,与子同袍 ④任尔东南西北风

B. ①苟利国家生死以 ②天下兴亡,匹夫有责

③岂曰无衣,与子同袍 ④莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行

C. ①岂曰无衣,与子同袍 ②我自岿然不动

③苟利国家生死以 ④莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行

D. ①天下兴亡,匹夫有责 ②苟利国家生死以

③岂曰无衣,与子同袍 ④任尔东南西北风

19. 文中划横线的句子有语病,请选出修改最恰当的一项。( )

A. 不同历史时空的“武汉保卫战”,不管是抗击外敌,还是抗击疫病,都不屈地挺立着中华民族的脊梁

B. 不管是抗击疫病,还是抗击外敌,不同历史时空的“武汉保卫战”,都不屈地矗立着中华民族的脊梁

C. 不管是抗击外敌,还是抗击疫病,不同历史时空的“武汉保卫战”,都挺立着中华民族不屈的脊梁

D. 不管是抗击疫病,还是抗击外敌,不同历史时空的“武汉保卫战”,都矗立着中华民族不屈的脊梁

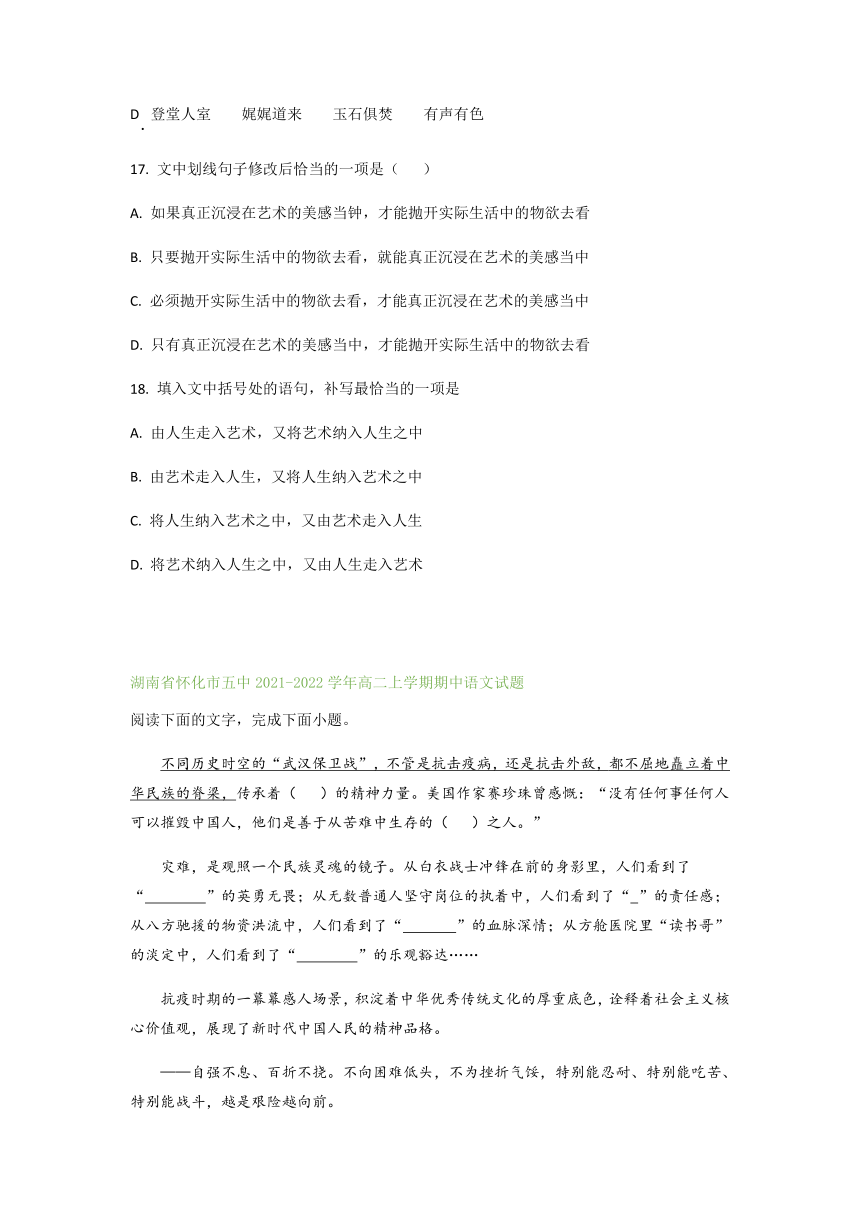

湖南省宁乡市七中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

阅读下面的文字,完成各题。

活脱脱一副面孔,热辣辣一丝震颤。天府之国,川剧变脸,疾如风快如电,脑袋一转,眼睛一眨,精妙绝伦。

传说最初,人们为了吓跑野兽,用颜料涂抹面部,扮作狰狞之态来防身。后来这种以颜料涂抹面部的仪式走向舞台,成为了一种表演形式。随着时间的推移,民间艺人们研究出了以丝绸为绘画材料的“脸谱”,这便是变脸的雏形,也是变脸走向辉煌的开始。

( )。然而很多人只知看热闹,却不知其中的意义所在。不仅仅是川剧变脸为了达到观众的观赏需求,更多的是借助脸谱的变化来表达角色的情绪,喜怒哀乐皆在其中。如今游客去了成都,不能不吃的是油辣辣的火锅,不能不看的是活脱脱的变脸,这是当地的风土民俗,也是中华的千年瑰宝。

18. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 如果川剧的精华就是“变”,变得丰富多彩,吸人眼球,那么京剧的精华是脸谱

B. 如果京剧的精华是脸谱,那么川剧的精华就是“变”,变得丰富多彩,吸人眼球

C. 如果京剧的精华是脸谱,那么“变”就是川剧的精华,变得丰富多彩,吸人眼球

D. 如果京剧的精华是脸谱,吸人眼球,那么川剧的精华就是“变”,变得丰富多彩

19. 下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )

A. 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

B. 主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

C. 燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。

D. 梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋。

20. 文中画横线的语句有语病,请修改。

湖南省三湘名校教育联盟2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用I(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

满山的牵牛藤起伏,紫色的小浪花一直冲击到我的窗前才猛然收势。阳光是耀眼的白,像锡,像许多发光的金属。是哪个聪明的古人想起来以木象春而以金象秋的?我们喜欢木的青绿,但我们怎能不饮仰金属的灿白。

对了,就是这灿白,闭着眼睛也能感到的。在云里,在芦苇上,在满山的的翠竹上,在满谷的长风里,这样乱扑扑地压了下来。

在我们的城市里,夏季上演得太长,秋色就不免出场得晚些。但秋是永远不会被混淆的——这坚硬明朗的金属季。让我们从微凉的松风中去认取,让我们从新刈的草香中去认取。

已经是生命中第二十五个秋天了,却依然这样容易激动。正如一个诗人说的,“依然迷信着美。”( )。

18. 下列填入文中结尾处括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 是的,到第五十个秋天来的时候,我怕是还要执迷于这样的美。

B. 是的,到第五十个秋天来的时候,对于美,我怕是还要这样执着的。

C. 是的,到第五十个秋天来的时候,对于美,我怕是还要这样执迷的。

D. 是的,到第五十个秋天来的时候,我怕是还要执着于这样的美。

19. 下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )

A. 无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 B. 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

C. 八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。 D. 人生自古谁无死,留取丹心照汗青!

20. 下列句子中与文中划线句子里的破折号作用相同的一项是( )

A. 一个矮小而结实的日本中年人——内山老板走了过来

B. 坚强,纯洁,严于律已,客观公正——这一切都难得地集中在一个人身上。

C. 你怎么会姓赵!——你哪里配姓赵!

D. 它深信,乌云遮不住太阳,——是的,遮不住的。

湖南省长沙市湖南师大附中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用1(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

1936年10月,红军三大主力在甘肃会宁地区胜利会师,结束了长征这一___________的伟大壮举。穿越历史的沧桑巨变,回望80多年前那段苦难和辉煌,我们更加深刻地认识到,长征在我们党、国家、军队的发展史上具有十分伟大的意义,长征的历史,就是一部英雄儿女_______________的奋斗史。

①______________________,党和红军几经挫折而不断奋起,历尽苦难而淬火成钢,归根到底在于心中的远大理想和革命信念始终坚定执着,始终___________着火热的光芒。长征是一次检验真理的伟大远征,②______________________,真理只有在实践中才能得到确立,经过长征,党和红军不是弱了,③______________________,因为我们党找到了中国革命的正确道路,找到了指引这条道路的正确理论。长征是一次唤醒民众的伟大远征,长征的胜利,充分展示了中国共产党性质和宗旨的力量,充分说明了中国共产党__________在人民中间生根开花,始终紧紧依靠人民来克服困难、赢得胜利。

长征是一次开创新局的伟大远征,( ),在血与火中蹚出了一条走向新生、走向胜利的革命道路。

18. 依次填入文中短横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 闻所未闻 不卑不亢 闪耀 必需

B. 举世无双 不屈不挠 闪耀 必须

C. 举世无双 不卑不亢 闪烁 必须

D. 闻所未闻 不屈不挠 闪烁 必需

19. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 我们党表现出无所畏惧的伟大实践精神,表现出浴火重生的伟大创造精神,面对乱云飞渡、惊涛骇浪

B. 我们党表现出浴火重生的伟大创造精神,表现出无所畏惧的伟大实践精神,面对乱云飞渡、惊涛骇浪

C. 面对乱云飞渡、惊涛骇浪,我们党表现出无所畏惧的伟大实践精神,表现出浴火重生的伟大创造精神

D. 面对乱云飞渡、惊涛骇浪,我们党表现出浴火重生的伟大创造精神,表现出无所畏惧的伟大实践精神

20. 请在文中标有序号的长横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

①________________________________________________________________________________

②________________________________________________________________________________

③_______________________________________________________________________________

湖南省邵阳市邵东创新实验学校2021-2022学年高二上学期期中考试语文试题

(一)阅读读下面的文字,完成18~20题。

鲜花献英烈,哀思祭忠魂。今天的盛世中国,是无数英雄烈士用血肉筑成的;今天的幸福生活,是无数革命先辈用生命换来的。清明节,我们祭扫烈士,就是要在抚今追昔中( ),更加坚定地向未来进发。

在今天,我们通过传承革命传统、弘扬红色基因,是给他们的最好缅怀。革命英烈虽已离我们远去,但他们身上彰显出来的不畏强敌、不惧牺牲、舍身取义的伟大精神永远不朽。我们要在学习弘扬烈士精神中接受洗礼,让红色基因代代传承,成为激励在新长征路上奋力拼搏的强心剂和助推器。未来之中国,中华民族伟大复兴的梦想一定能够如期实现。正如习近平总书记所说:“他们信仰的理想正在实现,他们开创的事业正在继续,他们书写的历史必将由我们继续书写下去。”这是对革命先烈的深情告慰,也是对我们莫大的激励和鞭策。

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(3分)

A.弘扬革命英烈精神,铭记革命先烈事迹,继承革命先烈遗志,

B.铭记革命先烈事迹,继承革命先烈遗志,弘扬革命英烈精神,

C.铭记革命先烈事迹,弘扬革命英烈精神,继承革命先烈遗志,

D.弘扬革命英烈精神,继承革命先烈遗志,铭记革命先烈事迹,

19.下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(3分)

A.过春风十里,尽荠麦青青。B.废池乔木,犹厌言兵。

C.扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。D.怒涛卷霜雪,天堑无涯。

20.文中画横线的语句有语病,请修改。(5分)

湖南省部分地区

2021-2022学年高二上学期期中语文试题精选汇编

语言文字运用专题

湖南省常德市临澧县一中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

为庆祝建党百年,中央广播电视总台推出大型融媒体特别节目《追寻——红色家书背后的故事》。节目将不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些可以堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏。当今时代,互联网发展迅速,音频已成为走在移动互联网发展前沿的媒体。声音凭借着单纯的信息维度,流水般汹涌地涌入听者的身体,更能直击人心。情感放大是中国特色节目中 的元素,《追寻》将百封家书用震撼人心的讲述和 的吟诵传递出人间至美之情。一封封浸染着父母之恩、夫妻之爱、兄弟之情的家书,透过声音,连着时空,栩栩如生。《追寻》以一种 的方式对经典人物、故事进行了生动演绎,更多革命烈士将被我们了解、认知、传诵。通过《追寻》,我们认识了裘古怀,“同志们,壮大我们的革命武装力量争取胜利吧!”他的临终遗言 ,令人动容。《追寻》展现了信仰的力量、人性的光辉,将红色文化以受众喜闻乐见的方式传播了出去。

18. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 弥足珍贵 声情并茂 别出机杼 醍醐灌顶

B. 弥足珍贵 绘声绘色 别出心裁 醍醐灌顶

C. 不可或缺 绘声绘色 别出机杼 振聋发聩

D. 不可或缺 声情并茂 别出心裁 振聋发聩

19. 文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 节目将不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些可以堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏要求。

B. 节目将不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏。

C. 节目以不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏要求。

D. 节目以不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些可以堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏。

20. 文中画横线的句子使用了通感的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

【答案】18. D 19. C

20. 将声音这一听觉形象与“流水般汹涌地涌入”这一视觉和触觉形象沟通起来,“流水般汹涌地涌入听者的身体”构思新颖,又生动形象地表现大量的声音信息如水一样汹涌而来,使听众能大量获取声音信息的感受,增加了语言的文采。

【解析】

分析】

【18题详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

第一空,不可或缺:表示非常重要,不能有一点点的缺失,不能少一点。弥足珍贵:形容十分珍贵。句中用于修饰“元素”,表达情感放大是中国特色节目中的重要组成元素,强调它的重要性,应选“不可或缺”。

第二空,声情并茂:(演唱、朗诵等)声音优美,感情丰富。绘声绘色:形容叙述、描写生动逼真。此处修饰“吟诵”,应选“声情并茂”。

第三空,别出心裁:另有一种构思或设计,指想出的办法与众不同。别出机杼:比喻诗文的构思和布局。也指写作另辟途径,能够创新。此处强调这种演绎方式构思新颖,应选“别出心裁”。

第四空,振聋发聩:比喻用语言文字唤醒糊涂麻木的人,使他们清醒过来。醍醐灌顶:比喻灌输智慧,使人得到启发,彻底醒悟,也比喻听了高明的意见使人受到很大启发。此处强调他的临终遗言有号召力,应选“振聋发聩”。

故选D。

【19题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

原句有三处语病:

一是搭配不当,“将……为切入点”搭配不当,应为“以……为切入点”;

二是成分赘余,“可以堪称”语意重复,“堪称”就是“可以称为”之意,去掉“可以”;

三是成分残缺,“极大地满足了受众的欣赏”后面缺少宾语,应在最后加上“要求”。

故选C。

【20题详解】

本题考查学生分析句子的构成及表达效果的能力。

解答此题,首先要明白通感的修辞,通感又叫“移觉”,是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。

从构成来分析,“声音”本来是听觉,声音可传入听众的耳朵里,然后使人产生各种感觉,或是愉悦或是伤感……但此处却将声音这一听觉形象与“流水般汹涌地涌入”这一视觉和触觉形象沟通起来,使声音这一意象更为活泼、新奇。

从效果来分析,“流水般汹涌地涌入听者的身体”给人的感觉是表现了声音信息之大,犹如水一样汹涌而来,化抽象为具体,表明听众能接收到的信息量之大,通感修辞的使用也增加了语言的文采。

湖南省衡阳市一中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用Ⅰ(9分)

阅读下面的文字,完成各题。

美学是一门高深难懂的学问,有一些名家能 ,深入浅出 ,把高深的道理明明白白介绍给普通读者。《谈美》就是朱光潜先生写的这样一本雅俗共赏的美学佳作。它写于1932年,此前,他写过一本《给青年的十二封信》,以书信形式漫谈文艺、美学、哲学、道德等问题, 平易亲切,在青年中引起了很大反响,成为重印了三十多次的畅销书。

《谈美》讨论了许多美学问题。譬如美和距离问题,作者认为要见出事物本身的美,须把它摆在适当的距离之外去看,抛开实际生活中的物欲去看,真正沉浸在艺术的美感当中,才不会焚琴煮鹤, 。 又如讨论“移情作用”,他把美学上的移情现象称为“宇宙的人情化”。宇宙本来是无所谓情的,“天若有情天亦老”,是人赋予了天地万物以情,所以花会笑,还会哭,所以世界因此而 。

朱先生曾说“文章忌俗滥,生活也忌俗滥”,他借用阿尔卑斯山路上的著名标语“慢慢走,欣赏啊!”赠送给青年朋友,劝告年轻人,体味生活,让人生有味道。他将自己对艺术与人生关系的深刻体悟渗透在质朴清新的文字中,当年为《谈美》作序的朱自清先生说“孟实先生引读者( )”。

16. 依次填入横线里成语最恰当的一项是( )

A. 举重若轻 娓娓道来 暴殄天物 多姿多彩

B. 登堂人室 侃侃而谈 暴殄天物 有声有色

C. 举重若轻 侃侃而谈 玉石俱焚 多姿多彩

D 登堂人室 娓娓道来 玉石俱焚 有声有色

17. 文中划线句子修改后恰当的一项是( )

A. 如果真正沉浸在艺术的美感当钟,才能抛开实际生活中的物欲去看

B. 只要抛开实际生活中的物欲去看,就能真正沉浸在艺术的美感当中

C. 必须抛开实际生活中的物欲去看,才能真正沉浸在艺术的美感当中

D. 只有真正沉浸在艺术的美感当中,才能抛开实际生活中的物欲去看

18. 填入文中括号处的语句,补写最恰当的一项是

A. 由人生走入艺术,又将艺术纳入人生之中

B. 由艺术走入人生,又将人生纳入艺术之中

C. 将人生纳入艺术之中,又由艺术走入人生

D. 将艺术纳入人生之中,又由人生走入艺术

【答案】16. A 17. C 18. B

【解析】

【16题详解】

本题主要考查正确使用词语(包括熟语)的能力。此类试题解答的关键在于两点:仔细审查该词语的语言环境;注意对近义成语的分析辨别。辨析近义成语的关键就是要仔细分辨它们的细微差别。首先阅读语境,把握语境含义,然后抓住相异语素,分析其意义差异,同时可联系日常习惯用语,推断词语意义及用法。本题中,举重若轻:比喻做繁难的事或者处理棘手的问题轻松而不费力;登堂入室:比喻学问或技能从浅到深,达到很高的水平。第一空的语境有把“高深难懂”的学问“明明白白地介绍给”普通读者”的意思,强调把“难事”“轻松不费力”地处理的意思, 不是强调学间研究的深度,故选“举重若轻”据此可以排除BD;“娓娓道来”:连续不断不停地说,生动地谈论。形容谈论不倦或说活动听;侃侃而谈,“侃侃”理直气壮,从容不迫;理直气壮、从容不迫地说话。第二空强调的“不倦地”“生动地”说,不是强调“理直气壮地”说,应该填“娓娓道来”,据此排除C。故选A。

【17题详解】

本题考核考查辨析并修改病句能力。考生应按照题目要求,如本题“文中划线句子修改后恰当的一项是”,这是一道选择题。首先对比四个选项,发现异同。通过语感或分析句子成分判断,本题考查二重复句的划分和理解。“抛开实际生活中的物欲去看,真正沉浸在艺术的美感当中,才不会焚琴点鹤。”第一个分句是前提,两个分句是结果 ,故此排除AD两项。B项,“只要抛开实际生活中的物欲去看,就能真正沉浸在艺术的美感当中”是一个表充要条件关系的假言判断,原句是一个表充分条件关系的复句,故排除B。故本题选C。

【18题详解】

本题考查语言连贯准确能力。要求考生按照上下文内容,按照原文语境,结合四个选项,逐项对应。根据前文的引文内容“文章忌俗滥,生活也忌俗滥”,和前文“将自己对艺术与人生关系的深刻体悟渗透在质朴清新的文字中来推断,“文章忌俗滥”是指在写文章时要讲究艺术化,要把艺术引入生活,对应“艺术走入人生”;“生活也忌俗滥”即是“将人生纳入艺术之中”,两种境界是一个由浅入深的过程。故本题选B。

【点睛】解答本题时考生应认真阅读材料,读懂文意,结合上下文语境,用排除法作答。平时应注意积累成语、病句等语文基础知识。补写句子和修改语病题注意上下文连贯,应考遵循主语一致的原则。

湖南省怀化市五中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

不同历史时空的“武汉保卫战”,不管是抗击疫病,还是抗击外敌,都不屈地矗立着中华民族的脊梁,传承着( )的精神力量。美国作家赛珍珠曾感慨:“没有任何事任何人可以摧毁中国人,他们是善于从苦难中生存的( )之人。”

灾难,是观照一个民族灵魂的镜子。从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“ ”的英勇无畏;从无数普通人坚守岗位的执着中,人们看到了“ ”的责任感;从八方驰援的物资洪流中,人们看到了“ ”的血脉深情;从方舱医院里“读书哥”的淡定中,人们看到了“ ”的乐观豁达……

抗疫时期的一幕幕感人场景,积淀着中华优秀传统文化的厚重底色,诠释着社会主义核心价值观,展现了新时代中国人民的精神品格。

——自强不息、百折不挠。不向困难低头,不为挫折气馁,特别能忍耐、特别能吃苦、特别能战斗,越是艰险越向前。

——万众一心、众志成城。( )困苦,( )。全国人民心手相牵,亿万颗心同频共振,中国力量如钢似铁、坚不可摧。

17. 依次填入括号的词语,全部恰当的一项是( )

A. 生生不息 坚强 坚难 感同身受

B. 绵绵不断 坚韧 艰难 相濡以沫

C. 生生不息 坚韧 艰难 相濡以沫

D. 绵绵不断 坚强 坚难 感同身受

18. 选出最恰当的一组引文依次填到原文横线上。( )

A. ①不破楼兰终不还 ②苟利国家生死以

③岂曰无衣,与子同袍 ④任尔东南西北风

B. ①苟利国家生死以 ②天下兴亡,匹夫有责

③岂曰无衣,与子同袍 ④莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行

C. ①岂曰无衣,与子同袍 ②我自岿然不动

③苟利国家生死以 ④莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行

D. ①天下兴亡,匹夫有责 ②苟利国家生死以

③岂曰无衣,与子同袍 ④任尔东南西北风

19. 文中划横线的句子有语病,请选出修改最恰当的一项。( )

A. 不同历史时空的“武汉保卫战”,不管是抗击外敌,还是抗击疫病,都不屈地挺立着中华民族的脊梁

B. 不管是抗击疫病,还是抗击外敌,不同历史时空的“武汉保卫战”,都不屈地矗立着中华民族的脊梁

C. 不管是抗击外敌,还是抗击疫病,不同历史时空的“武汉保卫战”,都挺立着中华民族不屈的脊梁

D. 不管是抗击疫病,还是抗击外敌,不同历史时空的“武汉保卫战”,都矗立着中华民族不屈的脊梁

【答案】17. C 18. B 19. C

【解析】

【分析】

【17题详解】

本题考查学生理解并正确使用词语的能力。

第一空,生生不息:中国哲学术语,指变化和新生事物的发生,不断地生长、繁殖。绵绵不断:意思是接连不断,一直延续下去。

修饰“精神力量”,和“传承”搭配,选用“生生不息”。

第二空,坚强:坚固、不可摧毁、不动摇;使坚强。坚韧:面对危险与灾难时精神的坚定、坚强的耐受力、勇气和后劲。

语境修饰在苦难中生存的人,应选用“坚韧”。

第三空,艰难:意思是困难、艰巨;犹劳苦。坚难,是“艰难”的误写,现代汉语没有这个词。

和“困苦”并列,语境强调难,后面强调苦,选用“艰难”。

第四空,感同身受:现在多指就像自己亲身领受到一样。相濡以沫:泉水干涸,鱼靠在一起以唾沫相互湿润(语见《庄子 大宗师》)。后比喻同处困境,相互救助。

语境讲全国人民要团结互助,选用“相濡以沫”。

故选C。

【18题详解】

本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

A.“不破楼兰终不还”强调决心誓言,原文强调无畏;“任尔东南西北风”侧重坚韧,原文强调“乐观豁达”。

C.“我自岿然不动”强调坚定,与下文责任衔接不当。

D.“任尔东南西北风”强调坚韧,不屈不挠,原文强调“乐观豁达”。

故选B。

【19题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

划横线的句子有三处语病:①语序不当,“不管是……还是……”为选择关系,根据后面材料“没有任何事任何人可以摧毁中国人,他们是善于从苦难中生存的……之人”“从白衣战士冲锋在前的身影里”“从八方驰援的物资洪流中”等分析,应该先讲“抗击外敌”,后讲“抗击疫情”,排除BD。②搭配不当,“矗立”“脊梁”搭配不当,把“矗立”改为“挺立”。③语序不当,“不屈的”修饰“脊梁”,改为“挺立着中华民族不屈的脊梁”,排除A。

故选C。

湖南省宁乡市七中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

阅读下面的文字,完成各题。

活脱脱一副面孔,热辣辣一丝震颤。天府之国,川剧变脸,疾如风快如电,脑袋一转,眼睛一眨,精妙绝伦。

传说最初,人们为了吓跑野兽,用颜料涂抹面部,扮作狰狞之态来防身。后来这种以颜料涂抹面部的仪式走向舞台,成为了一种表演形式。随着时间的推移,民间艺人们研究出了以丝绸为绘画材料的“脸谱”,这便是变脸的雏形,也是变脸走向辉煌的开始。

( )。然而很多人只知看热闹,却不知其中的意义所在。不仅仅是川剧变脸为了达到观众的观赏需求,更多的是借助脸谱的变化来表达角色的情绪,喜怒哀乐皆在其中。如今游客去了成都,不能不吃的是油辣辣的火锅,不能不看的是活脱脱的变脸,这是当地的风土民俗,也是中华的千年瑰宝。

18. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 如果川剧的精华就是“变”,变得丰富多彩,吸人眼球,那么京剧的精华是脸谱

B. 如果京剧的精华是脸谱,那么川剧的精华就是“变”,变得丰富多彩,吸人眼球

C. 如果京剧的精华是脸谱,那么“变”就是川剧的精华,变得丰富多彩,吸人眼球

D. 如果京剧的精华是脸谱,吸人眼球,那么川剧的精华就是“变”,变得丰富多彩

19. 下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )

A. 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

B. 主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

C. 燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。

D. 梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋。

20. 文中画横线的语句有语病,请修改。

【答案】18. B 19. C

20. 川剧变脸不仅仅是为了满足观众的观赏需求,更多的是借助脸谱的变化来表达角色的情绪。(①将“川剧变脸”的位置放到“不仅仅”之前;②将“达到”换成“满足”。)

【解析】

【18题详解】

本题考查学生衔接、连贯的能力。

①陈述重点方面,前面“如果”重点是京剧,引出“那么”后面的陈述主体川剧;②句子对应方面,与“如果京剧的精华是脸谱”对应的是“那么川剧的精华就是‘变’”;③逻辑顺序方面,先丰富多彩,再吸引眼球;④话题主次方面,语段介绍的是川剧,京剧只是个引子,将“吸人眼球”放在后面更能突出川剧这一中心话题。

故选B。

【19题详解】

本题考查学生理解掌握修辞手法的能力。

原文中“疾如风快如电”使用了比喻、夸张的修辞手法,变脸如风如电,这里本体和喻体之间的共同点就是“快”,同时也有夸张的成分在里面,更凸显了变脸“快”的特点。

A.使用了比喻、拟人的修辞手法,把春风比喻为“剪刀”,“裁”字使用了拟人的修辞手法。

B.“主人下马客在船”是互文的修辞手法,“管弦”使用了借代的修辞手法,代指音乐。

C.“大如席”使用了比喻的修辞手法,把“雪花”比作“席”,同时有夸张的成分在里面。

D.“妒”“羞”使用了拟人的修辞手法。

故选C。

【20题详解】

本题考查学生辨析修改语病的能力。

①语序不当, 两个分句,主语是一致的,为“川剧变脸”,后面分句子主语承前省,关联词放在主语后面。

②搭配不当,“达到”与“需求”动宾搭配不当。将“达到”换成“满足”。

湖南省三湘名校教育联盟2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用I(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

满山的牵牛藤起伏,紫色的小浪花一直冲击到我的窗前才猛然收势。阳光是耀眼的白,像锡,像许多发光的金属。是哪个聪明的古人想起来以木象春而以金象秋的?我们喜欢木的青绿,但我们怎能不饮仰金属的灿白。

对了,就是这灿白,闭着眼睛也能感到的。在云里,在芦苇上,在满山的的翠竹上,在满谷的长风里,这样乱扑扑地压了下来。

在我们的城市里,夏季上演得太长,秋色就不免出场得晚些。但秋是永远不会被混淆的——这坚硬明朗的金属季。让我们从微凉的松风中去认取,让我们从新刈的草香中去认取。

已经是生命中第二十五个秋天了,却依然这样容易激动。正如一个诗人说的,“依然迷信着美。”( )。

18. 下列填入文中结尾处括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 是的,到第五十个秋天来的时候,我怕是还要执迷于这样的美。

B. 是的,到第五十个秋天来的时候,对于美,我怕是还要这样执着的。

C. 是的,到第五十个秋天来的时候,对于美,我怕是还要这样执迷的。

D. 是的,到第五十个秋天来的时候,我怕是还要执着于这样的美。

19. 下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )

A. 无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 B. 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

C. 八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。 D. 人生自古谁无死,留取丹心照汗青!

20. 下列句子中与文中划线句子里的破折号作用相同的一项是( )

A. 一个矮小而结实的日本中年人——内山老板走了过来

B. 坚强,纯洁,严于律已,客观公正——这一切都难得地集中在一个人身上。

C. 你怎么会姓赵!——你哪里配姓赵!

D. 它深信,乌云遮不住太阳,——是的,遮不住的。

【答案】18. C 19. C 20. A

【解析】

【18题详解】

本题考查学生语言表达之句子衔接排序的能力。

“对于美”,若单独成句放置句前,可以使强调意味更浓郁,能更好地表达作者对美的执迷程度,因此“对于美”单独成句放置句前更加妥当,排除选项AD;

“执迷”的程度比“执着”更深,也照应上文的“迷信”一词,这里应选用“执迷”,排除选项B;

故选C。

【19题详解】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

原文画波浪线语句“夏季上演得太长,秋色就不免出场得晚些。”把“夏天”和“秋色”拟人化,运用了拟人的修辞。

A.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”意思是没有繁杂的音乐扰乱了两耳的清静,没有繁琐的政务劳累了自己的身体。以“丝竹”代指“繁杂的音乐”,以“案牍”代指“繁琐的政务”,运用了借代的修辞。

B.“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”写出了雪后美景,把雪比作梨花,运用了比喻的修辞。

C.“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”一个“怒”字,把秋风拟人化,运用了拟人的修辞。

D.“人生自古谁无死,留取丹心照汗青!”中“丹心”代指为国尽忠的人,运用了借代的修辞。

故选C。

【20题详解】

本题考查学生正确使用标点符号的能力。

划线句子“但秋是永远不会被混淆的——这坚硬明朗的金属季”,破折号句表解释说明。

A.表解释说明;

B.总结上文;

C.语意递进;

D.表夹住(类似于括号的用法)。

故选A

湖南省长沙市湖南师大附中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用1(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

1936年10月,红军三大主力在甘肃会宁地区胜利会师,结束了长征这一___________的伟大壮举。穿越历史的沧桑巨变,回望80多年前那段苦难和辉煌,我们更加深刻地认识到,长征在我们党、国家、军队的发展史上具有十分伟大的意义,长征的历史,就是一部英雄儿女_______________的奋斗史。

①______________________,党和红军几经挫折而不断奋起,历尽苦难而淬火成钢,归根到底在于心中的远大理想和革命信念始终坚定执着,始终___________着火热的光芒。长征是一次检验真理的伟大远征,②______________________,真理只有在实践中才能得到确立,经过长征,党和红军不是弱了,③______________________,因为我们党找到了中国革命的正确道路,找到了指引这条道路的正确理论。长征是一次唤醒民众的伟大远征,长征的胜利,充分展示了中国共产党性质和宗旨的力量,充分说明了中国共产党__________在人民中间生根开花,始终紧紧依靠人民来克服困难、赢得胜利。

长征是一次开创新局的伟大远征,( ),在血与火中蹚出了一条走向新生、走向胜利的革命道路。

18. 依次填入文中短横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 闻所未闻 不卑不亢 闪耀 必需

B. 举世无双 不屈不挠 闪耀 必须

C. 举世无双 不卑不亢 闪烁 必须

D. 闻所未闻 不屈不挠 闪烁 必需

19. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 我们党表现出无所畏惧的伟大实践精神,表现出浴火重生的伟大创造精神,面对乱云飞渡、惊涛骇浪

B. 我们党表现出浴火重生的伟大创造精神,表现出无所畏惧的伟大实践精神,面对乱云飞渡、惊涛骇浪

C. 面对乱云飞渡、惊涛骇浪,我们党表现出无所畏惧的伟大实践精神,表现出浴火重生的伟大创造精神

D. 面对乱云飞渡、惊涛骇浪,我们党表现出浴火重生的伟大创造精神,表现出无所畏惧的伟大实践精神

20. 请在文中标有序号的长横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

①________________________________________________________________________________

②________________________________________________________________________________

③_______________________________________________________________________________

【答案】18. B 19. C

20. ①. 长征是一次理想信念的伟大远征 ②. 真理只有在实践中才能得到检验, ③. 而是更强了

【解析】

【18题详解】

本题考查学生正确使用词语(包括成语)的能力。

第一组,闻所未闻:听到了从来没有听说过的事。形容事情新奇。举世无双:全世界找不到第二个,形容十分稀有。根据“伟大壮举”的语境,应用“举世无双”。

第二组,不卑不亢:形容人说话办事有恰当的分寸。不屈不挠:形容在恶势力和困难面前意志十分坚强。语境强调中华儿女在困难面前的精神,应用“不屈不挠”。

第三组,闪耀:光彩耀眼。闪烁:(光亮)动摇不定,忽明忽暗;(说话)稍微露出一点想法,但不肯说明确;吞吞吐吐。根据“始终“火热的光芒”可知,应用“闪耀”。

第四组,必需:一定要有,不可少,其后一般接名词宾语。必须:表示事理上的必要和情理上的必要,副词,有强调的语气,多作状语,其后一般接动词谓语。语境强调“一定要”,而且搭配动词性短语“生根开花”,应用“必须”。

故选B。

【19题详解】

本题考查学生语言表达连贯的能力。

“面对乱云飞渡、惊涛骇浪”作状语修饰“表现出”,应放在前面,排除AB;

后文“在血与火中蹚出了一条走向新生、走向胜利的革命道路”强调“创造”,故“表现出浴火重生的伟大创造精神”应放在句末,排除D。

故选C。

【20题详解】

本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

第一处,根据“归根到底在于心中的远大理想和革命信念始终坚定执着”可知,此处强调“理想信念”;根据下一句“长征是一次检验真理的伟大远征”可知,此处应与在这句话结构相同,使用“长征是一次……的伟大远征”的句式,故此处表达为:长征是一次理想信念的伟大远征。

第二处,根据上文“长征是一次检验真理的伟大远征”可知,此处强调真理的实践性,下句“真理只有在实践中才能得到确立”,根据逻辑关系,先“检验”才能“确立”,故此处是“真理只有在实践中才能得到检验”。

第三处,根据上文“不是弱了”,否定“弱了”,后文应用“而是”来肯定另一种意思,故表述为“而是更强了”。

湖南省邵阳市邵东创新实验学校2021-2022学年高二上学期期中考试语文试题

(一)阅读读下面的文字,完成18~20题。

鲜花献英烈,哀思祭忠魂。今天的盛世中国,是无数英雄烈士用血肉筑成的;今天的幸福生活,是无数革命先辈用生命换来的。清明节,我们祭扫烈士,就是要在抚今追昔中( ),更加坚定地向未来进发。

在今天,我们通过传承革命传统、弘扬红色基因,是给他们的最好缅怀。革命英烈虽已离我们远去,但他们身上彰显出来的不畏强敌、不惧牺牲、舍身取义的伟大精神永远不朽。我们要在学习弘扬烈士精神中接受洗礼,让红色基因代代传承,成为激励在新长征路上奋力拼搏的强心剂和助推器。未来之中国,中华民族伟大复兴的梦想一定能够如期实现。正如习近平总书记所说:“他们信仰的理想正在实现,他们开创的事业正在继续,他们书写的历史必将由我们继续书写下去。”这是对革命先烈的深情告慰,也是对我们莫大的激励和鞭策。

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(3分)

A.弘扬革命英烈精神,铭记革命先烈事迹,继承革命先烈遗志,

B.铭记革命先烈事迹,继承革命先烈遗志,弘扬革命英烈精神,

C.铭记革命先烈事迹,弘扬革命英烈精神,继承革命先烈遗志,

D.弘扬革命英烈精神,继承革命先烈遗志,铭记革命先烈事迹,

19.下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(3分)

A.过春风十里,尽荠麦青青。B.废池乔木,犹厌言兵。

C.扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。D.怒涛卷霜雪,天堑无涯。

20.文中画横线的语句有语病,请修改。(5分)

答案

18.B(注意逻辑顺序)

19.D(比喻)

20.我们弘扬革命传统、传承红色基因,是对他们最好的缅怀。(5分,去护"通过"1分,弘扬与传承例换2分,赞换为"对"2分)

2021-2022学年高二上学期期中语文试题精选汇编

语言文字运用专题

湖南省常德市临澧县一中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

为庆祝建党百年,中央广播电视总台推出大型融媒体特别节目《追寻——红色家书背后的故事》。节目将不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些可以堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏。当今时代,互联网发展迅速,音频已成为走在移动互联网发展前沿的媒体。声音凭借着单纯的信息维度,流水般汹涌地涌入听者的身体,更能直击人心。情感放大是中国特色节目中 的元素,《追寻》将百封家书用震撼人心的讲述和 的吟诵传递出人间至美之情。一封封浸染着父母之恩、夫妻之爱、兄弟之情的家书,透过声音,连着时空,栩栩如生。《追寻》以一种 的方式对经典人物、故事进行了生动演绎,更多革命烈士将被我们了解、认知、传诵。通过《追寻》,我们认识了裘古怀,“同志们,壮大我们的革命武装力量争取胜利吧!”他的临终遗言 ,令人动容。《追寻》展现了信仰的力量、人性的光辉,将红色文化以受众喜闻乐见的方式传播了出去。

18. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 弥足珍贵 声情并茂 别出机杼 醍醐灌顶

B. 弥足珍贵 绘声绘色 别出心裁 醍醐灌顶

C. 不可或缺 绘声绘色 别出机杼 振聋发聩

D. 不可或缺 声情并茂 别出心裁 振聋发聩

19. 文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 节目将不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些可以堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏要求。

B. 节目将不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏。

C. 节目以不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏要求。

D. 节目以不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些可以堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏。

20. 文中画横线的句子使用了通感的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

湖南省衡阳市一中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用Ⅰ(9分)

阅读下面的文字,完成各题。

美学是一门高深难懂的学问,有一些名家能 ,深入浅出 ,把高深的道理明明白白介绍给普通读者。《谈美》就是朱光潜先生写的这样一本雅俗共赏的美学佳作。它写于1932年,此前,他写过一本《给青年的十二封信》,以书信形式漫谈文艺、美学、哲学、道德等问题, 平易亲切,在青年中引起了很大反响,成为重印了三十多次的畅销书。

《谈美》讨论了许多美学问题。譬如美和距离问题,作者认为要见出事物本身的美,须把它摆在适当的距离之外去看,抛开实际生活中的物欲去看,真正沉浸在艺术的美感当中,才不会焚琴煮鹤, 。 又如讨论“移情作用”,他把美学上的移情现象称为“宇宙的人情化”。宇宙本来是无所谓情的,“天若有情天亦老”,是人赋予了天地万物以情,所以花会笑,还会哭,所以世界因此而 。

朱先生曾说“文章忌俗滥,生活也忌俗滥”,他借用阿尔卑斯山路上的著名标语“慢慢走,欣赏啊!”赠送给青年朋友,劝告年轻人,体味生活,让人生有味道。他将自己对艺术与人生关系的深刻体悟渗透在质朴清新的文字中,当年为《谈美》作序的朱自清先生说“孟实先生引读者( )”。

16. 依次填入横线里成语最恰当的一项是( )

A. 举重若轻 娓娓道来 暴殄天物 多姿多彩

B. 登堂人室 侃侃而谈 暴殄天物 有声有色

C. 举重若轻 侃侃而谈 玉石俱焚 多姿多彩

D 登堂人室 娓娓道来 玉石俱焚 有声有色

17. 文中划线句子修改后恰当的一项是( )

A. 如果真正沉浸在艺术的美感当钟,才能抛开实际生活中的物欲去看

B. 只要抛开实际生活中的物欲去看,就能真正沉浸在艺术的美感当中

C. 必须抛开实际生活中的物欲去看,才能真正沉浸在艺术的美感当中

D. 只有真正沉浸在艺术的美感当中,才能抛开实际生活中的物欲去看

18. 填入文中括号处的语句,补写最恰当的一项是

A. 由人生走入艺术,又将艺术纳入人生之中

B. 由艺术走入人生,又将人生纳入艺术之中

C. 将人生纳入艺术之中,又由艺术走入人生

D. 将艺术纳入人生之中,又由人生走入艺术

湖南省怀化市五中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

不同历史时空的“武汉保卫战”,不管是抗击疫病,还是抗击外敌,都不屈地矗立着中华民族的脊梁,传承着( )的精神力量。美国作家赛珍珠曾感慨:“没有任何事任何人可以摧毁中国人,他们是善于从苦难中生存的( )之人。”

灾难,是观照一个民族灵魂的镜子。从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“ ”的英勇无畏;从无数普通人坚守岗位的执着中,人们看到了“ ”的责任感;从八方驰援的物资洪流中,人们看到了“ ”的血脉深情;从方舱医院里“读书哥”的淡定中,人们看到了“ ”的乐观豁达……

抗疫时期的一幕幕感人场景,积淀着中华优秀传统文化的厚重底色,诠释着社会主义核心价值观,展现了新时代中国人民的精神品格。

——自强不息、百折不挠。不向困难低头,不为挫折气馁,特别能忍耐、特别能吃苦、特别能战斗,越是艰险越向前。

——万众一心、众志成城。( )困苦,( )。全国人民心手相牵,亿万颗心同频共振,中国力量如钢似铁、坚不可摧。

17. 依次填入括号的词语,全部恰当的一项是( )

A. 生生不息 坚强 坚难 感同身受

B. 绵绵不断 坚韧 艰难 相濡以沫

C. 生生不息 坚韧 艰难 相濡以沫

D. 绵绵不断 坚强 坚难 感同身受

18. 选出最恰当的一组引文依次填到原文横线上。( )

A. ①不破楼兰终不还 ②苟利国家生死以

③岂曰无衣,与子同袍 ④任尔东南西北风

B. ①苟利国家生死以 ②天下兴亡,匹夫有责

③岂曰无衣,与子同袍 ④莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行

C. ①岂曰无衣,与子同袍 ②我自岿然不动

③苟利国家生死以 ④莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行

D. ①天下兴亡,匹夫有责 ②苟利国家生死以

③岂曰无衣,与子同袍 ④任尔东南西北风

19. 文中划横线的句子有语病,请选出修改最恰当的一项。( )

A. 不同历史时空的“武汉保卫战”,不管是抗击外敌,还是抗击疫病,都不屈地挺立着中华民族的脊梁

B. 不管是抗击疫病,还是抗击外敌,不同历史时空的“武汉保卫战”,都不屈地矗立着中华民族的脊梁

C. 不管是抗击外敌,还是抗击疫病,不同历史时空的“武汉保卫战”,都挺立着中华民族不屈的脊梁

D. 不管是抗击疫病,还是抗击外敌,不同历史时空的“武汉保卫战”,都矗立着中华民族不屈的脊梁

湖南省宁乡市七中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

阅读下面的文字,完成各题。

活脱脱一副面孔,热辣辣一丝震颤。天府之国,川剧变脸,疾如风快如电,脑袋一转,眼睛一眨,精妙绝伦。

传说最初,人们为了吓跑野兽,用颜料涂抹面部,扮作狰狞之态来防身。后来这种以颜料涂抹面部的仪式走向舞台,成为了一种表演形式。随着时间的推移,民间艺人们研究出了以丝绸为绘画材料的“脸谱”,这便是变脸的雏形,也是变脸走向辉煌的开始。

( )。然而很多人只知看热闹,却不知其中的意义所在。不仅仅是川剧变脸为了达到观众的观赏需求,更多的是借助脸谱的变化来表达角色的情绪,喜怒哀乐皆在其中。如今游客去了成都,不能不吃的是油辣辣的火锅,不能不看的是活脱脱的变脸,这是当地的风土民俗,也是中华的千年瑰宝。

18. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 如果川剧的精华就是“变”,变得丰富多彩,吸人眼球,那么京剧的精华是脸谱

B. 如果京剧的精华是脸谱,那么川剧的精华就是“变”,变得丰富多彩,吸人眼球

C. 如果京剧的精华是脸谱,那么“变”就是川剧的精华,变得丰富多彩,吸人眼球

D. 如果京剧的精华是脸谱,吸人眼球,那么川剧的精华就是“变”,变得丰富多彩

19. 下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )

A. 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

B. 主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

C. 燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。

D. 梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋。

20. 文中画横线的语句有语病,请修改。

湖南省三湘名校教育联盟2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用I(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

满山的牵牛藤起伏,紫色的小浪花一直冲击到我的窗前才猛然收势。阳光是耀眼的白,像锡,像许多发光的金属。是哪个聪明的古人想起来以木象春而以金象秋的?我们喜欢木的青绿,但我们怎能不饮仰金属的灿白。

对了,就是这灿白,闭着眼睛也能感到的。在云里,在芦苇上,在满山的的翠竹上,在满谷的长风里,这样乱扑扑地压了下来。

在我们的城市里,夏季上演得太长,秋色就不免出场得晚些。但秋是永远不会被混淆的——这坚硬明朗的金属季。让我们从微凉的松风中去认取,让我们从新刈的草香中去认取。

已经是生命中第二十五个秋天了,却依然这样容易激动。正如一个诗人说的,“依然迷信着美。”( )。

18. 下列填入文中结尾处括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 是的,到第五十个秋天来的时候,我怕是还要执迷于这样的美。

B. 是的,到第五十个秋天来的时候,对于美,我怕是还要这样执着的。

C. 是的,到第五十个秋天来的时候,对于美,我怕是还要这样执迷的。

D. 是的,到第五十个秋天来的时候,我怕是还要执着于这样的美。

19. 下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )

A. 无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 B. 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

C. 八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。 D. 人生自古谁无死,留取丹心照汗青!

20. 下列句子中与文中划线句子里的破折号作用相同的一项是( )

A. 一个矮小而结实的日本中年人——内山老板走了过来

B. 坚强,纯洁,严于律已,客观公正——这一切都难得地集中在一个人身上。

C. 你怎么会姓赵!——你哪里配姓赵!

D. 它深信,乌云遮不住太阳,——是的,遮不住的。

湖南省长沙市湖南师大附中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用1(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

1936年10月,红军三大主力在甘肃会宁地区胜利会师,结束了长征这一___________的伟大壮举。穿越历史的沧桑巨变,回望80多年前那段苦难和辉煌,我们更加深刻地认识到,长征在我们党、国家、军队的发展史上具有十分伟大的意义,长征的历史,就是一部英雄儿女_______________的奋斗史。

①______________________,党和红军几经挫折而不断奋起,历尽苦难而淬火成钢,归根到底在于心中的远大理想和革命信念始终坚定执着,始终___________着火热的光芒。长征是一次检验真理的伟大远征,②______________________,真理只有在实践中才能得到确立,经过长征,党和红军不是弱了,③______________________,因为我们党找到了中国革命的正确道路,找到了指引这条道路的正确理论。长征是一次唤醒民众的伟大远征,长征的胜利,充分展示了中国共产党性质和宗旨的力量,充分说明了中国共产党__________在人民中间生根开花,始终紧紧依靠人民来克服困难、赢得胜利。

长征是一次开创新局的伟大远征,( ),在血与火中蹚出了一条走向新生、走向胜利的革命道路。

18. 依次填入文中短横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 闻所未闻 不卑不亢 闪耀 必需

B. 举世无双 不屈不挠 闪耀 必须

C. 举世无双 不卑不亢 闪烁 必须

D. 闻所未闻 不屈不挠 闪烁 必需

19. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 我们党表现出无所畏惧的伟大实践精神,表现出浴火重生的伟大创造精神,面对乱云飞渡、惊涛骇浪

B. 我们党表现出浴火重生的伟大创造精神,表现出无所畏惧的伟大实践精神,面对乱云飞渡、惊涛骇浪

C. 面对乱云飞渡、惊涛骇浪,我们党表现出无所畏惧的伟大实践精神,表现出浴火重生的伟大创造精神

D. 面对乱云飞渡、惊涛骇浪,我们党表现出浴火重生的伟大创造精神,表现出无所畏惧的伟大实践精神

20. 请在文中标有序号的长横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

①________________________________________________________________________________

②________________________________________________________________________________

③_______________________________________________________________________________

湖南省邵阳市邵东创新实验学校2021-2022学年高二上学期期中考试语文试题

(一)阅读读下面的文字,完成18~20题。

鲜花献英烈,哀思祭忠魂。今天的盛世中国,是无数英雄烈士用血肉筑成的;今天的幸福生活,是无数革命先辈用生命换来的。清明节,我们祭扫烈士,就是要在抚今追昔中( ),更加坚定地向未来进发。

在今天,我们通过传承革命传统、弘扬红色基因,是给他们的最好缅怀。革命英烈虽已离我们远去,但他们身上彰显出来的不畏强敌、不惧牺牲、舍身取义的伟大精神永远不朽。我们要在学习弘扬烈士精神中接受洗礼,让红色基因代代传承,成为激励在新长征路上奋力拼搏的强心剂和助推器。未来之中国,中华民族伟大复兴的梦想一定能够如期实现。正如习近平总书记所说:“他们信仰的理想正在实现,他们开创的事业正在继续,他们书写的历史必将由我们继续书写下去。”这是对革命先烈的深情告慰,也是对我们莫大的激励和鞭策。

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(3分)

A.弘扬革命英烈精神,铭记革命先烈事迹,继承革命先烈遗志,

B.铭记革命先烈事迹,继承革命先烈遗志,弘扬革命英烈精神,

C.铭记革命先烈事迹,弘扬革命英烈精神,继承革命先烈遗志,

D.弘扬革命英烈精神,继承革命先烈遗志,铭记革命先烈事迹,

19.下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(3分)

A.过春风十里,尽荠麦青青。B.废池乔木,犹厌言兵。

C.扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。D.怒涛卷霜雪,天堑无涯。

20.文中画横线的语句有语病,请修改。(5分)

湖南省部分地区

2021-2022学年高二上学期期中语文试题精选汇编

语言文字运用专题

湖南省常德市临澧县一中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

为庆祝建党百年,中央广播电视总台推出大型融媒体特别节目《追寻——红色家书背后的故事》。节目将不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些可以堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏。当今时代,互联网发展迅速,音频已成为走在移动互联网发展前沿的媒体。声音凭借着单纯的信息维度,流水般汹涌地涌入听者的身体,更能直击人心。情感放大是中国特色节目中 的元素,《追寻》将百封家书用震撼人心的讲述和 的吟诵传递出人间至美之情。一封封浸染着父母之恩、夫妻之爱、兄弟之情的家书,透过声音,连着时空,栩栩如生。《追寻》以一种 的方式对经典人物、故事进行了生动演绎,更多革命烈士将被我们了解、认知、传诵。通过《追寻》,我们认识了裘古怀,“同志们,壮大我们的革命武装力量争取胜利吧!”他的临终遗言 ,令人动容。《追寻》展现了信仰的力量、人性的光辉,将红色文化以受众喜闻乐见的方式传播了出去。

18. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 弥足珍贵 声情并茂 别出机杼 醍醐灌顶

B. 弥足珍贵 绘声绘色 别出心裁 醍醐灌顶

C. 不可或缺 绘声绘色 别出机杼 振聋发聩

D. 不可或缺 声情并茂 别出心裁 振聋发聩

19. 文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 节目将不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些可以堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏要求。

B. 节目将不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏。

C. 节目以不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏要求。

D. 节目以不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些可以堪称绝妙的文章通过文情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏。

20. 文中画横线的句子使用了通感的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

【答案】18. D 19. C

20. 将声音这一听觉形象与“流水般汹涌地涌入”这一视觉和触觉形象沟通起来,“流水般汹涌地涌入听者的身体”构思新颖,又生动形象地表现大量的声音信息如水一样汹涌而来,使听众能大量获取声音信息的感受,增加了语言的文采。

【解析】

分析】

【18题详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

第一空,不可或缺:表示非常重要,不能有一点点的缺失,不能少一点。弥足珍贵:形容十分珍贵。句中用于修饰“元素”,表达情感放大是中国特色节目中的重要组成元素,强调它的重要性,应选“不可或缺”。

第二空,声情并茂:(演唱、朗诵等)声音优美,感情丰富。绘声绘色:形容叙述、描写生动逼真。此处修饰“吟诵”,应选“声情并茂”。

第三空,别出心裁:另有一种构思或设计,指想出的办法与众不同。别出机杼:比喻诗文的构思和布局。也指写作另辟途径,能够创新。此处强调这种演绎方式构思新颖,应选“别出心裁”。

第四空,振聋发聩:比喻用语言文字唤醒糊涂麻木的人,使他们清醒过来。醍醐灌顶:比喻灌输智慧,使人得到启发,彻底醒悟,也比喻听了高明的意见使人受到很大启发。此处强调他的临终遗言有号召力,应选“振聋发聩”。

故选D。

【19题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

原句有三处语病:

一是搭配不当,“将……为切入点”搭配不当,应为“以……为切入点”;

二是成分赘余,“可以堪称”语意重复,“堪称”就是“可以称为”之意,去掉“可以”;

三是成分残缺,“极大地满足了受众的欣赏”后面缺少宾语,应在最后加上“要求”。

故选C。

【20题详解】

本题考查学生分析句子的构成及表达效果的能力。

解答此题,首先要明白通感的修辞,通感又叫“移觉”,是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。

从构成来分析,“声音”本来是听觉,声音可传入听众的耳朵里,然后使人产生各种感觉,或是愉悦或是伤感……但此处却将声音这一听觉形象与“流水般汹涌地涌入”这一视觉和触觉形象沟通起来,使声音这一意象更为活泼、新奇。

从效果来分析,“流水般汹涌地涌入听者的身体”给人的感觉是表现了声音信息之大,犹如水一样汹涌而来,化抽象为具体,表明听众能接收到的信息量之大,通感修辞的使用也增加了语言的文采。

湖南省衡阳市一中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用Ⅰ(9分)

阅读下面的文字,完成各题。

美学是一门高深难懂的学问,有一些名家能 ,深入浅出 ,把高深的道理明明白白介绍给普通读者。《谈美》就是朱光潜先生写的这样一本雅俗共赏的美学佳作。它写于1932年,此前,他写过一本《给青年的十二封信》,以书信形式漫谈文艺、美学、哲学、道德等问题, 平易亲切,在青年中引起了很大反响,成为重印了三十多次的畅销书。

《谈美》讨论了许多美学问题。譬如美和距离问题,作者认为要见出事物本身的美,须把它摆在适当的距离之外去看,抛开实际生活中的物欲去看,真正沉浸在艺术的美感当中,才不会焚琴煮鹤, 。 又如讨论“移情作用”,他把美学上的移情现象称为“宇宙的人情化”。宇宙本来是无所谓情的,“天若有情天亦老”,是人赋予了天地万物以情,所以花会笑,还会哭,所以世界因此而 。

朱先生曾说“文章忌俗滥,生活也忌俗滥”,他借用阿尔卑斯山路上的著名标语“慢慢走,欣赏啊!”赠送给青年朋友,劝告年轻人,体味生活,让人生有味道。他将自己对艺术与人生关系的深刻体悟渗透在质朴清新的文字中,当年为《谈美》作序的朱自清先生说“孟实先生引读者( )”。

16. 依次填入横线里成语最恰当的一项是( )

A. 举重若轻 娓娓道来 暴殄天物 多姿多彩

B. 登堂人室 侃侃而谈 暴殄天物 有声有色

C. 举重若轻 侃侃而谈 玉石俱焚 多姿多彩

D 登堂人室 娓娓道来 玉石俱焚 有声有色

17. 文中划线句子修改后恰当的一项是( )

A. 如果真正沉浸在艺术的美感当钟,才能抛开实际生活中的物欲去看

B. 只要抛开实际生活中的物欲去看,就能真正沉浸在艺术的美感当中

C. 必须抛开实际生活中的物欲去看,才能真正沉浸在艺术的美感当中

D. 只有真正沉浸在艺术的美感当中,才能抛开实际生活中的物欲去看

18. 填入文中括号处的语句,补写最恰当的一项是

A. 由人生走入艺术,又将艺术纳入人生之中

B. 由艺术走入人生,又将人生纳入艺术之中

C. 将人生纳入艺术之中,又由艺术走入人生

D. 将艺术纳入人生之中,又由人生走入艺术

【答案】16. A 17. C 18. B

【解析】

【16题详解】

本题主要考查正确使用词语(包括熟语)的能力。此类试题解答的关键在于两点:仔细审查该词语的语言环境;注意对近义成语的分析辨别。辨析近义成语的关键就是要仔细分辨它们的细微差别。首先阅读语境,把握语境含义,然后抓住相异语素,分析其意义差异,同时可联系日常习惯用语,推断词语意义及用法。本题中,举重若轻:比喻做繁难的事或者处理棘手的问题轻松而不费力;登堂入室:比喻学问或技能从浅到深,达到很高的水平。第一空的语境有把“高深难懂”的学问“明明白白地介绍给”普通读者”的意思,强调把“难事”“轻松不费力”地处理的意思, 不是强调学间研究的深度,故选“举重若轻”据此可以排除BD;“娓娓道来”:连续不断不停地说,生动地谈论。形容谈论不倦或说活动听;侃侃而谈,“侃侃”理直气壮,从容不迫;理直气壮、从容不迫地说话。第二空强调的“不倦地”“生动地”说,不是强调“理直气壮地”说,应该填“娓娓道来”,据此排除C。故选A。

【17题详解】

本题考核考查辨析并修改病句能力。考生应按照题目要求,如本题“文中划线句子修改后恰当的一项是”,这是一道选择题。首先对比四个选项,发现异同。通过语感或分析句子成分判断,本题考查二重复句的划分和理解。“抛开实际生活中的物欲去看,真正沉浸在艺术的美感当中,才不会焚琴点鹤。”第一个分句是前提,两个分句是结果 ,故此排除AD两项。B项,“只要抛开实际生活中的物欲去看,就能真正沉浸在艺术的美感当中”是一个表充要条件关系的假言判断,原句是一个表充分条件关系的复句,故排除B。故本题选C。

【18题详解】

本题考查语言连贯准确能力。要求考生按照上下文内容,按照原文语境,结合四个选项,逐项对应。根据前文的引文内容“文章忌俗滥,生活也忌俗滥”,和前文“将自己对艺术与人生关系的深刻体悟渗透在质朴清新的文字中来推断,“文章忌俗滥”是指在写文章时要讲究艺术化,要把艺术引入生活,对应“艺术走入人生”;“生活也忌俗滥”即是“将人生纳入艺术之中”,两种境界是一个由浅入深的过程。故本题选B。

【点睛】解答本题时考生应认真阅读材料,读懂文意,结合上下文语境,用排除法作答。平时应注意积累成语、病句等语文基础知识。补写句子和修改语病题注意上下文连贯,应考遵循主语一致的原则。

湖南省怀化市五中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

阅读下面的文字,完成下面小题。

不同历史时空的“武汉保卫战”,不管是抗击疫病,还是抗击外敌,都不屈地矗立着中华民族的脊梁,传承着( )的精神力量。美国作家赛珍珠曾感慨:“没有任何事任何人可以摧毁中国人,他们是善于从苦难中生存的( )之人。”

灾难,是观照一个民族灵魂的镜子。从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“ ”的英勇无畏;从无数普通人坚守岗位的执着中,人们看到了“ ”的责任感;从八方驰援的物资洪流中,人们看到了“ ”的血脉深情;从方舱医院里“读书哥”的淡定中,人们看到了“ ”的乐观豁达……

抗疫时期的一幕幕感人场景,积淀着中华优秀传统文化的厚重底色,诠释着社会主义核心价值观,展现了新时代中国人民的精神品格。

——自强不息、百折不挠。不向困难低头,不为挫折气馁,特别能忍耐、特别能吃苦、特别能战斗,越是艰险越向前。

——万众一心、众志成城。( )困苦,( )。全国人民心手相牵,亿万颗心同频共振,中国力量如钢似铁、坚不可摧。

17. 依次填入括号的词语,全部恰当的一项是( )

A. 生生不息 坚强 坚难 感同身受

B. 绵绵不断 坚韧 艰难 相濡以沫

C. 生生不息 坚韧 艰难 相濡以沫

D. 绵绵不断 坚强 坚难 感同身受

18. 选出最恰当的一组引文依次填到原文横线上。( )

A. ①不破楼兰终不还 ②苟利国家生死以

③岂曰无衣,与子同袍 ④任尔东南西北风

B. ①苟利国家生死以 ②天下兴亡,匹夫有责

③岂曰无衣,与子同袍 ④莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行

C. ①岂曰无衣,与子同袍 ②我自岿然不动

③苟利国家生死以 ④莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行

D. ①天下兴亡,匹夫有责 ②苟利国家生死以

③岂曰无衣,与子同袍 ④任尔东南西北风

19. 文中划横线的句子有语病,请选出修改最恰当的一项。( )

A. 不同历史时空的“武汉保卫战”,不管是抗击外敌,还是抗击疫病,都不屈地挺立着中华民族的脊梁

B. 不管是抗击疫病,还是抗击外敌,不同历史时空的“武汉保卫战”,都不屈地矗立着中华民族的脊梁

C. 不管是抗击外敌,还是抗击疫病,不同历史时空的“武汉保卫战”,都挺立着中华民族不屈的脊梁

D. 不管是抗击疫病,还是抗击外敌,不同历史时空的“武汉保卫战”,都矗立着中华民族不屈的脊梁

【答案】17. C 18. B 19. C

【解析】

【分析】

【17题详解】

本题考查学生理解并正确使用词语的能力。

第一空,生生不息:中国哲学术语,指变化和新生事物的发生,不断地生长、繁殖。绵绵不断:意思是接连不断,一直延续下去。

修饰“精神力量”,和“传承”搭配,选用“生生不息”。

第二空,坚强:坚固、不可摧毁、不动摇;使坚强。坚韧:面对危险与灾难时精神的坚定、坚强的耐受力、勇气和后劲。

语境修饰在苦难中生存的人,应选用“坚韧”。

第三空,艰难:意思是困难、艰巨;犹劳苦。坚难,是“艰难”的误写,现代汉语没有这个词。

和“困苦”并列,语境强调难,后面强调苦,选用“艰难”。

第四空,感同身受:现在多指就像自己亲身领受到一样。相濡以沫:泉水干涸,鱼靠在一起以唾沫相互湿润(语见《庄子 大宗师》)。后比喻同处困境,相互救助。

语境讲全国人民要团结互助,选用“相濡以沫”。

故选C。

【18题详解】

本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

A.“不破楼兰终不还”强调决心誓言,原文强调无畏;“任尔东南西北风”侧重坚韧,原文强调“乐观豁达”。

C.“我自岿然不动”强调坚定,与下文责任衔接不当。

D.“任尔东南西北风”强调坚韧,不屈不挠,原文强调“乐观豁达”。

故选B。

【19题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

划横线的句子有三处语病:①语序不当,“不管是……还是……”为选择关系,根据后面材料“没有任何事任何人可以摧毁中国人,他们是善于从苦难中生存的……之人”“从白衣战士冲锋在前的身影里”“从八方驰援的物资洪流中”等分析,应该先讲“抗击外敌”,后讲“抗击疫情”,排除BD。②搭配不当,“矗立”“脊梁”搭配不当,把“矗立”改为“挺立”。③语序不当,“不屈的”修饰“脊梁”,改为“挺立着中华民族不屈的脊梁”,排除A。

故选C。

湖南省宁乡市七中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

阅读下面的文字,完成各题。

活脱脱一副面孔,热辣辣一丝震颤。天府之国,川剧变脸,疾如风快如电,脑袋一转,眼睛一眨,精妙绝伦。

传说最初,人们为了吓跑野兽,用颜料涂抹面部,扮作狰狞之态来防身。后来这种以颜料涂抹面部的仪式走向舞台,成为了一种表演形式。随着时间的推移,民间艺人们研究出了以丝绸为绘画材料的“脸谱”,这便是变脸的雏形,也是变脸走向辉煌的开始。

( )。然而很多人只知看热闹,却不知其中的意义所在。不仅仅是川剧变脸为了达到观众的观赏需求,更多的是借助脸谱的变化来表达角色的情绪,喜怒哀乐皆在其中。如今游客去了成都,不能不吃的是油辣辣的火锅,不能不看的是活脱脱的变脸,这是当地的风土民俗,也是中华的千年瑰宝。

18. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 如果川剧的精华就是“变”,变得丰富多彩,吸人眼球,那么京剧的精华是脸谱

B. 如果京剧的精华是脸谱,那么川剧的精华就是“变”,变得丰富多彩,吸人眼球

C. 如果京剧的精华是脸谱,那么“变”就是川剧的精华,变得丰富多彩,吸人眼球

D. 如果京剧的精华是脸谱,吸人眼球,那么川剧的精华就是“变”,变得丰富多彩

19. 下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )

A. 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

B. 主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

C. 燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。

D. 梅定妒,菊应羞,画栏开处冠中秋。

20. 文中画横线的语句有语病,请修改。

【答案】18. B 19. C

20. 川剧变脸不仅仅是为了满足观众的观赏需求,更多的是借助脸谱的变化来表达角色的情绪。(①将“川剧变脸”的位置放到“不仅仅”之前;②将“达到”换成“满足”。)

【解析】

【18题详解】

本题考查学生衔接、连贯的能力。

①陈述重点方面,前面“如果”重点是京剧,引出“那么”后面的陈述主体川剧;②句子对应方面,与“如果京剧的精华是脸谱”对应的是“那么川剧的精华就是‘变’”;③逻辑顺序方面,先丰富多彩,再吸引眼球;④话题主次方面,语段介绍的是川剧,京剧只是个引子,将“吸人眼球”放在后面更能突出川剧这一中心话题。

故选B。

【19题详解】

本题考查学生理解掌握修辞手法的能力。

原文中“疾如风快如电”使用了比喻、夸张的修辞手法,变脸如风如电,这里本体和喻体之间的共同点就是“快”,同时也有夸张的成分在里面,更凸显了变脸“快”的特点。

A.使用了比喻、拟人的修辞手法,把春风比喻为“剪刀”,“裁”字使用了拟人的修辞手法。

B.“主人下马客在船”是互文的修辞手法,“管弦”使用了借代的修辞手法,代指音乐。

C.“大如席”使用了比喻的修辞手法,把“雪花”比作“席”,同时有夸张的成分在里面。

D.“妒”“羞”使用了拟人的修辞手法。

故选C。

【20题详解】

本题考查学生辨析修改语病的能力。

①语序不当, 两个分句,主语是一致的,为“川剧变脸”,后面分句子主语承前省,关联词放在主语后面。

②搭配不当,“达到”与“需求”动宾搭配不当。将“达到”换成“满足”。

湖南省三湘名校教育联盟2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用I(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

满山的牵牛藤起伏,紫色的小浪花一直冲击到我的窗前才猛然收势。阳光是耀眼的白,像锡,像许多发光的金属。是哪个聪明的古人想起来以木象春而以金象秋的?我们喜欢木的青绿,但我们怎能不饮仰金属的灿白。

对了,就是这灿白,闭着眼睛也能感到的。在云里,在芦苇上,在满山的的翠竹上,在满谷的长风里,这样乱扑扑地压了下来。

在我们的城市里,夏季上演得太长,秋色就不免出场得晚些。但秋是永远不会被混淆的——这坚硬明朗的金属季。让我们从微凉的松风中去认取,让我们从新刈的草香中去认取。

已经是生命中第二十五个秋天了,却依然这样容易激动。正如一个诗人说的,“依然迷信着美。”( )。

18. 下列填入文中结尾处括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 是的,到第五十个秋天来的时候,我怕是还要执迷于这样的美。

B. 是的,到第五十个秋天来的时候,对于美,我怕是还要这样执着的。

C. 是的,到第五十个秋天来的时候,对于美,我怕是还要这样执迷的。

D. 是的,到第五十个秋天来的时候,我怕是还要执着于这样的美。

19. 下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )

A. 无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。 B. 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

C. 八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。 D. 人生自古谁无死,留取丹心照汗青!

20. 下列句子中与文中划线句子里的破折号作用相同的一项是( )

A. 一个矮小而结实的日本中年人——内山老板走了过来

B. 坚强,纯洁,严于律已,客观公正——这一切都难得地集中在一个人身上。

C. 你怎么会姓赵!——你哪里配姓赵!

D. 它深信,乌云遮不住太阳,——是的,遮不住的。

【答案】18. C 19. C 20. A

【解析】

【18题详解】

本题考查学生语言表达之句子衔接排序的能力。

“对于美”,若单独成句放置句前,可以使强调意味更浓郁,能更好地表达作者对美的执迷程度,因此“对于美”单独成句放置句前更加妥当,排除选项AD;

“执迷”的程度比“执着”更深,也照应上文的“迷信”一词,这里应选用“执迷”,排除选项B;

故选C。

【19题详解】

本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。

原文画波浪线语句“夏季上演得太长,秋色就不免出场得晚些。”把“夏天”和“秋色”拟人化,运用了拟人的修辞。

A.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”意思是没有繁杂的音乐扰乱了两耳的清静,没有繁琐的政务劳累了自己的身体。以“丝竹”代指“繁杂的音乐”,以“案牍”代指“繁琐的政务”,运用了借代的修辞。

B.“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”写出了雪后美景,把雪比作梨花,运用了比喻的修辞。

C.“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”一个“怒”字,把秋风拟人化,运用了拟人的修辞。

D.“人生自古谁无死,留取丹心照汗青!”中“丹心”代指为国尽忠的人,运用了借代的修辞。

故选C。

【20题详解】

本题考查学生正确使用标点符号的能力。

划线句子“但秋是永远不会被混淆的——这坚硬明朗的金属季”,破折号句表解释说明。

A.表解释说明;

B.总结上文;

C.语意递进;

D.表夹住(类似于括号的用法)。

故选A

湖南省长沙市湖南师大附中2021-2022学年高二上学期期中语文试题

(一)语言文字运用1(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

1936年10月,红军三大主力在甘肃会宁地区胜利会师,结束了长征这一___________的伟大壮举。穿越历史的沧桑巨变,回望80多年前那段苦难和辉煌,我们更加深刻地认识到,长征在我们党、国家、军队的发展史上具有十分伟大的意义,长征的历史,就是一部英雄儿女_______________的奋斗史。

①______________________,党和红军几经挫折而不断奋起,历尽苦难而淬火成钢,归根到底在于心中的远大理想和革命信念始终坚定执着,始终___________着火热的光芒。长征是一次检验真理的伟大远征,②______________________,真理只有在实践中才能得到确立,经过长征,党和红军不是弱了,③______________________,因为我们党找到了中国革命的正确道路,找到了指引这条道路的正确理论。长征是一次唤醒民众的伟大远征,长征的胜利,充分展示了中国共产党性质和宗旨的力量,充分说明了中国共产党__________在人民中间生根开花,始终紧紧依靠人民来克服困难、赢得胜利。

长征是一次开创新局的伟大远征,( ),在血与火中蹚出了一条走向新生、走向胜利的革命道路。

18. 依次填入文中短横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 闻所未闻 不卑不亢 闪耀 必需

B. 举世无双 不屈不挠 闪耀 必须

C. 举世无双 不卑不亢 闪烁 必须

D. 闻所未闻 不屈不挠 闪烁 必需

19. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A. 我们党表现出无所畏惧的伟大实践精神,表现出浴火重生的伟大创造精神,面对乱云飞渡、惊涛骇浪

B. 我们党表现出浴火重生的伟大创造精神,表现出无所畏惧的伟大实践精神,面对乱云飞渡、惊涛骇浪

C. 面对乱云飞渡、惊涛骇浪,我们党表现出无所畏惧的伟大实践精神,表现出浴火重生的伟大创造精神

D. 面对乱云飞渡、惊涛骇浪,我们党表现出浴火重生的伟大创造精神,表现出无所畏惧的伟大实践精神

20. 请在文中标有序号的长横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

①________________________________________________________________________________

②________________________________________________________________________________

③_______________________________________________________________________________

【答案】18. B 19. C

20. ①. 长征是一次理想信念的伟大远征 ②. 真理只有在实践中才能得到检验, ③. 而是更强了

【解析】

【18题详解】

本题考查学生正确使用词语(包括成语)的能力。

第一组,闻所未闻:听到了从来没有听说过的事。形容事情新奇。举世无双:全世界找不到第二个,形容十分稀有。根据“伟大壮举”的语境,应用“举世无双”。

第二组,不卑不亢:形容人说话办事有恰当的分寸。不屈不挠:形容在恶势力和困难面前意志十分坚强。语境强调中华儿女在困难面前的精神,应用“不屈不挠”。

第三组,闪耀:光彩耀眼。闪烁:(光亮)动摇不定,忽明忽暗;(说话)稍微露出一点想法,但不肯说明确;吞吞吐吐。根据“始终“火热的光芒”可知,应用“闪耀”。

第四组,必需:一定要有,不可少,其后一般接名词宾语。必须:表示事理上的必要和情理上的必要,副词,有强调的语气,多作状语,其后一般接动词谓语。语境强调“一定要”,而且搭配动词性短语“生根开花”,应用“必须”。

故选B。

【19题详解】

本题考查学生语言表达连贯的能力。

“面对乱云飞渡、惊涛骇浪”作状语修饰“表现出”,应放在前面,排除AB;

后文“在血与火中蹚出了一条走向新生、走向胜利的革命道路”强调“创造”,故“表现出浴火重生的伟大创造精神”应放在句末,排除D。

故选C。

【20题详解】

本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

第一处,根据“归根到底在于心中的远大理想和革命信念始终坚定执着”可知,此处强调“理想信念”;根据下一句“长征是一次检验真理的伟大远征”可知,此处应与在这句话结构相同,使用“长征是一次……的伟大远征”的句式,故此处表达为:长征是一次理想信念的伟大远征。

第二处,根据上文“长征是一次检验真理的伟大远征”可知,此处强调真理的实践性,下句“真理只有在实践中才能得到确立”,根据逻辑关系,先“检验”才能“确立”,故此处是“真理只有在实践中才能得到检验”。

第三处,根据上文“不是弱了”,否定“弱了”,后文应用“而是”来肯定另一种意思,故表述为“而是更强了”。

湖南省邵阳市邵东创新实验学校2021-2022学年高二上学期期中考试语文试题

(一)阅读读下面的文字,完成18~20题。

鲜花献英烈,哀思祭忠魂。今天的盛世中国,是无数英雄烈士用血肉筑成的;今天的幸福生活,是无数革命先辈用生命换来的。清明节,我们祭扫烈士,就是要在抚今追昔中( ),更加坚定地向未来进发。

在今天,我们通过传承革命传统、弘扬红色基因,是给他们的最好缅怀。革命英烈虽已离我们远去,但他们身上彰显出来的不畏强敌、不惧牺牲、舍身取义的伟大精神永远不朽。我们要在学习弘扬烈士精神中接受洗礼,让红色基因代代传承,成为激励在新长征路上奋力拼搏的强心剂和助推器。未来之中国,中华民族伟大复兴的梦想一定能够如期实现。正如习近平总书记所说:“他们信仰的理想正在实现,他们开创的事业正在继续,他们书写的历史必将由我们继续书写下去。”这是对革命先烈的深情告慰,也是对我们莫大的激励和鞭策。

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(3分)

A.弘扬革命英烈精神,铭记革命先烈事迹,继承革命先烈遗志,

B.铭记革命先烈事迹,继承革命先烈遗志,弘扬革命英烈精神,

C.铭记革命先烈事迹,弘扬革命英烈精神,继承革命先烈遗志,

D.弘扬革命英烈精神,继承革命先烈遗志,铭记革命先烈事迹,

19.下列各项中,和画波浪线的句子使用的修辞手法相同的一项是(3分)

A.过春风十里,尽荠麦青青。B.废池乔木,犹厌言兵。

C.扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。D.怒涛卷霜雪,天堑无涯。

20.文中画横线的语句有语病,请修改。(5分)

答案

18.B(注意逻辑顺序)

19.D(比喻)

20.我们弘扬革命传统、传承红色基因,是对他们最好的缅怀。(5分,去护"通过"1分,弘扬与传承例换2分,赞换为"对"2分)

同课章节目录