生物人教版(2019)选择性必修2-3.3生态系统的物质循环---探究实践课件(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 生物人教版(2019)选择性必修2-3.3生态系统的物质循环---探究实践课件(共50张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-08 20:08:09 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

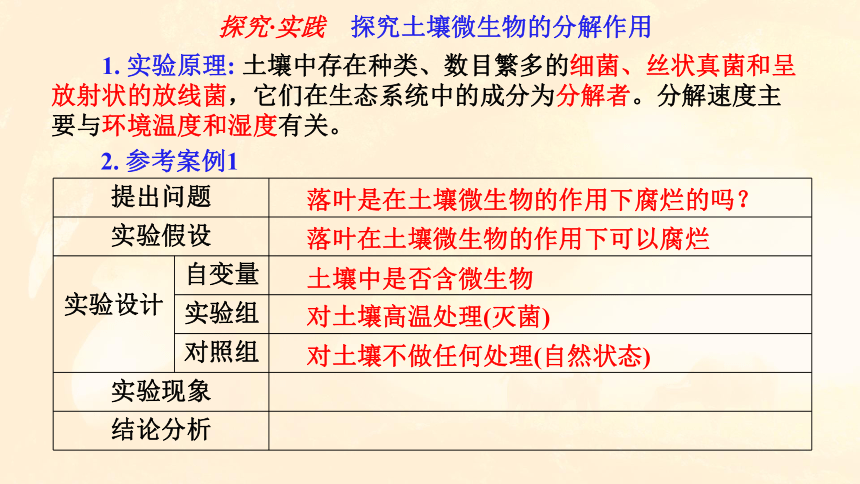

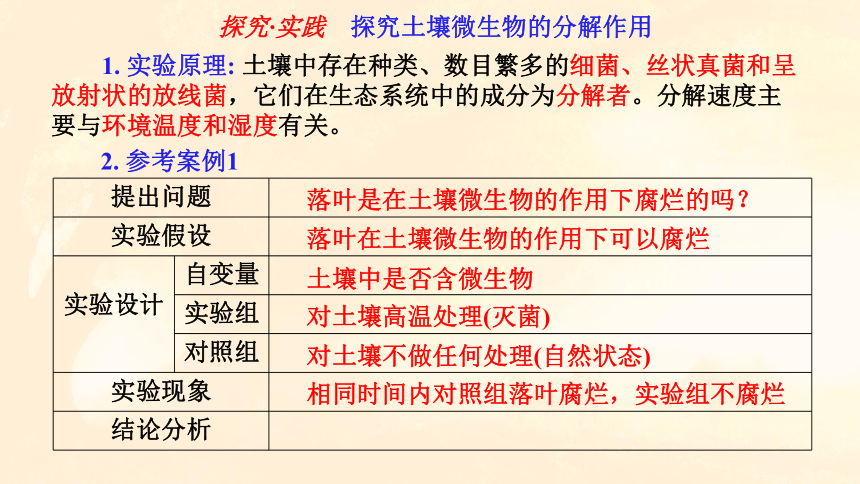

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

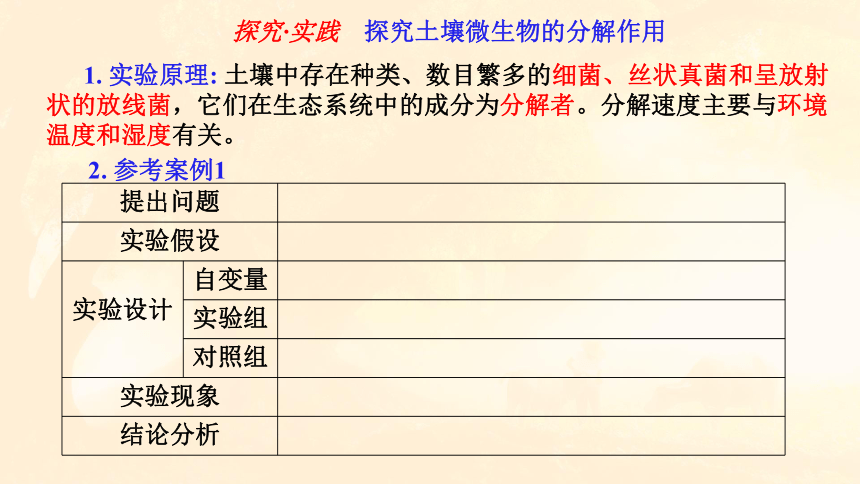

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

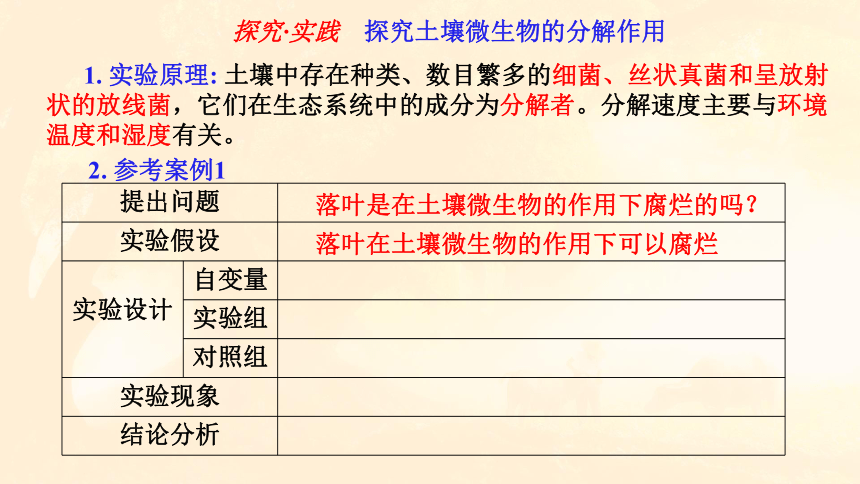

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

2. 参考案例1

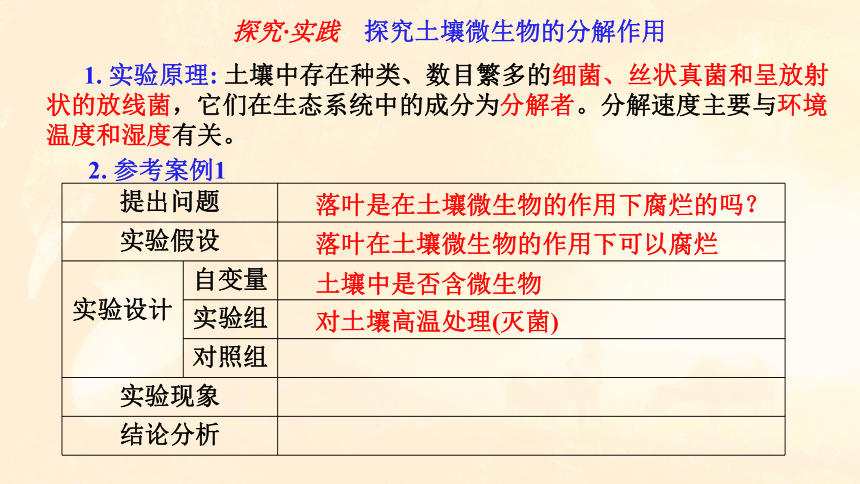

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

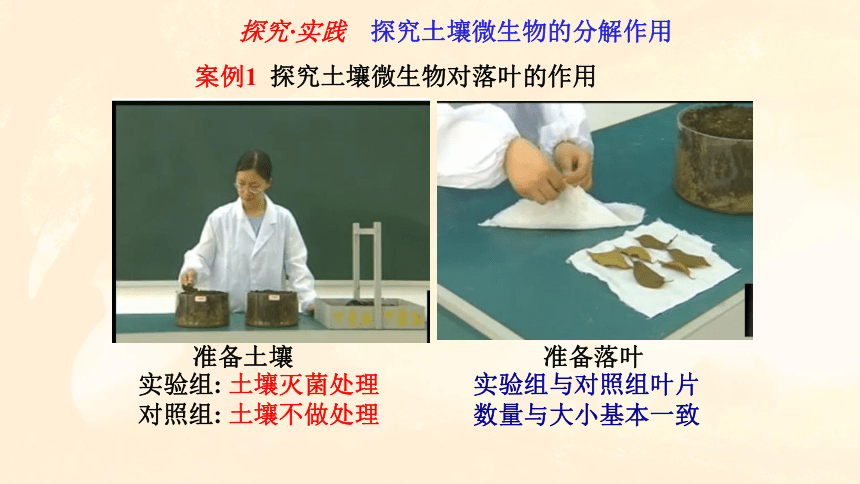

案例1 探究土壤微生物对落叶的作用

准备土壤

实验组: 土壤灭菌处理

对照组: 土壤不做处理

准备落叶

实验组与对照组叶片数量与大小基本一致

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

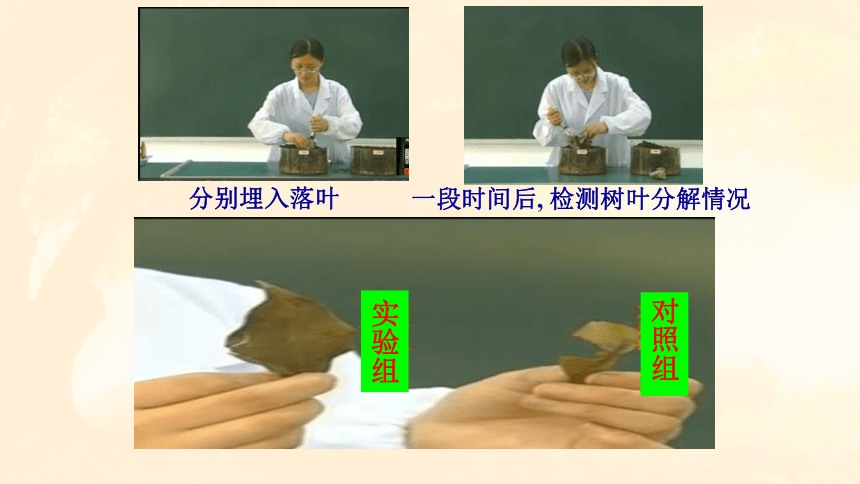

分别埋入落叶

一段时间后, 检测树叶分解情况

实验组

对照组

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

相同时间内对照组落叶腐烂,实验组不腐烂

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

相同时间内对照组落叶腐烂,实验组不腐烂

土壤微生物对落叶有分解作用

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

1. 配置土壤浸出液

1. 配置土壤浸出液

2.实验组和对照组的处理

2.实验组和对照组的处理

A

B

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

A

B

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

A

B

加入蒸馏水

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

实验结果:

不变蓝

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

实验结果:

不变蓝

变蓝

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

加入斐林试剂

加入斐林试剂

实验结果:

不变蓝

变蓝

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

加入斐林试剂

加入斐林试剂

实验结果:

不变蓝

出现砖红色沉淀

变蓝

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

加入斐林试剂

加入斐林试剂

实验结果:

不变蓝

出现砖红色沉淀

变蓝

不出现砖红色沉淀

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

加入斐林试剂

加入斐林试剂

实验结果:

不变蓝

出现砖红色沉淀

变蓝

不出现砖红色沉淀

结论: 土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

变蓝

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

变蓝

产生砖红色沉淀

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

变蓝

产生砖红色沉淀

不产生砖红色沉淀

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

变蓝

产生砖红色沉淀

不产生砖红色沉淀

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

【检测】右图表示a、b、c三地区森林土壤有机物分解状况,则分解者的作用强弱是( )

A. a>c=b

B. c>b>a

C. c=b>a

D. a>b>c

【检测】右图表示a、b、c三地区森林土壤有机物分解状况,则分解者的作用强弱是( )

A. a>c=b

B. c>b>a

C. c=b>a

D. a>b>c

D

【检测】下图为碳循环示意图,甲、乙、丙表示生态系统中的

三种成分,下列叙述正确的是( )

A. 碳循环是指二氧化

碳在甲与丙之间不

断循环的过程

B. 乙在该生态系统中

均处于第二营养级

C. 甲、乙、丙共同组

成生物群落

D. 生物X不可能不具有细胞核,生物Y不可能含有线粒体

【检测】下图为碳循环示意图,甲、乙、丙表示生态系统中的

三种成分,下列叙述正确的是( )

A. 碳循环是指二氧化

碳在甲与丙之间不

断循环的过程

B. 乙在该生态系统中

均处于第二营养级

C. 甲、乙、丙共同组

成生物群落

D. 生物X不可能不具有细胞核,生物Y不可能含有线粒体

C

【检测】图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A.在图1中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图1中能表示呼吸作用过程的只有2、4、5

C.在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

【检测】图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A.在图1中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图1中能表示呼吸作用过程的只有2、4、5

C.在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

生产者

【检测】图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A.在图1中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图1中能表示呼吸作用过程的只有2、4、5

C.在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

生产者

初级消费者

【检测】图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A.在图1中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图1中能表示呼吸作用过程的只有2、4、5

C.在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

生产者

初级消费者

次级消费者

【检测】图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A.在图1中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图1中能表示呼吸作用过程的只有2、4、5

C.在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

生产者

初级消费者

分解者

次级消费者

【检测】图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A.在图1中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图1中能表示呼吸作用过程的只有2、4、5

C.在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

生产者

初级消费者

分解者

次级消费者

D

图1中C是生产者,B是分解者,D是初级消费者,A是次级消费者,

A错误;

图中的过程3是分解者的分解作用,其实质也是呼吸作用,B错误;

如果次级消费者A因发生瘟疫而数量减少,则初级消费者的数量会增

加,增加后会导致生产者数量减少,D又会因食物减少而数量减少,

最后趋于相对稳定状态,C正确;

图2中的①和②代表兔和狼的摄入量而不是同化量,所以②/①的比值

不能代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率,D错误。

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射

状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境

温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

案例1 探究土壤微生物对落叶的作用

准备土壤

实验组: 土壤灭菌处理

对照组: 土壤不做处理

准备落叶

实验组与对照组叶片数量与大小基本一致

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

分别埋入落叶

一段时间后, 检测树叶分解情况

实验组

对照组

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

相同时间内对照组落叶腐烂,实验组不腐烂

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

1. 实验原理: 土壤中存在种类、数目繁多的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌,它们在生态系统中的成分为分解者。分解速度主要与环境温度和湿度有关。

2. 参考案例1

提出问题

实验假设

实验设计 自变量

实验组

对照组

实验现象

结论分析

落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

土壤中是否含微生物

对土壤高温处理(灭菌)

对土壤不做任何处理(自然状态)

相同时间内对照组落叶腐烂,实验组不腐烂

土壤微生物对落叶有分解作用

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

1. 配置土壤浸出液

1. 配置土壤浸出液

2.实验组和对照组的处理

2.实验组和对照组的处理

A

B

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

A

B

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

A

B

加入蒸馏水

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

实验结果:

不变蓝

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

实验结果:

不变蓝

变蓝

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

加入斐林试剂

加入斐林试剂

实验结果:

不变蓝

变蓝

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

加入斐林试剂

加入斐林试剂

实验结果:

不变蓝

出现砖红色沉淀

变蓝

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

加入斐林试剂

加入斐林试剂

实验结果:

不变蓝

出现砖红色沉淀

变蓝

不出现砖红色沉淀

2.实验组和对照组的处理

淀粉糊

加入土壤浸出液

加入碘液

A

B

加入蒸馏水

A1

A2

B1

B2

加入碘液

加入斐林试剂

加入斐林试剂

实验结果:

不变蓝

出现砖红色沉淀

变蓝

不出现砖红色沉淀

结论: 土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

变蓝

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

变蓝

产生砖红色沉淀

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

变蓝

产生砖红色沉淀

不产生砖红色沉淀

探究·实践 探究土壤微生物的分解作用

3. 参考案例2

提出问题 实验假设 实验设计 自变量 实验组 对照组 实验现象 加入 碘液 A1

B1

加入斐林试剂 A2

B2

结论分析 土壤微生物能分解淀粉吗?

土壤微生物能分解淀粉

土壤中是否含有分解淀粉的微生物

A杯中加入适量淀粉糊+30mL土壤浸出液

B杯中加入等量淀粉糊+30mL蒸馏水

不变蓝

变蓝

产生砖红色沉淀

不产生砖红色沉淀

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

【检测】右图表示a、b、c三地区森林土壤有机物分解状况,则分解者的作用强弱是( )

A. a>c=b

B. c>b>a

C. c=b>a

D. a>b>c

【检测】右图表示a、b、c三地区森林土壤有机物分解状况,则分解者的作用强弱是( )

A. a>c=b

B. c>b>a

C. c=b>a

D. a>b>c

D

【检测】下图为碳循环示意图,甲、乙、丙表示生态系统中的

三种成分,下列叙述正确的是( )

A. 碳循环是指二氧化

碳在甲与丙之间不

断循环的过程

B. 乙在该生态系统中

均处于第二营养级

C. 甲、乙、丙共同组

成生物群落

D. 生物X不可能不具有细胞核,生物Y不可能含有线粒体

【检测】下图为碳循环示意图,甲、乙、丙表示生态系统中的

三种成分,下列叙述正确的是( )

A. 碳循环是指二氧化

碳在甲与丙之间不

断循环的过程

B. 乙在该生态系统中

均处于第二营养级

C. 甲、乙、丙共同组

成生物群落

D. 生物X不可能不具有细胞核,生物Y不可能含有线粒体

C

【检测】图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A.在图1中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图1中能表示呼吸作用过程的只有2、4、5

C.在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

【检测】图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A.在图1中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图1中能表示呼吸作用过程的只有2、4、5

C.在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

生产者

【检测】图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A.在图1中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图1中能表示呼吸作用过程的只有2、4、5

C.在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

生产者

初级消费者

【检测】图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A.在图1中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图1中能表示呼吸作用过程的只有2、4、5

C.在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

生产者

初级消费者

次级消费者

【检测】图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A.在图1中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图1中能表示呼吸作用过程的只有2、4、5

C.在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

生产者

初级消费者

分解者

次级消费者

【检测】图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A.在图1中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图1中能表示呼吸作用过程的只有2、4、5

C.在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

生产者

初级消费者

分解者

次级消费者

D

图1中C是生产者,B是分解者,D是初级消费者,A是次级消费者,

A错误;

图中的过程3是分解者的分解作用,其实质也是呼吸作用,B错误;

如果次级消费者A因发生瘟疫而数量减少,则初级消费者的数量会增

加,增加后会导致生产者数量减少,D又会因食物减少而数量减少,

最后趋于相对稳定状态,C正确;

图2中的①和②代表兔和狼的摄入量而不是同化量,所以②/①的比值

不能代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率,D错误。