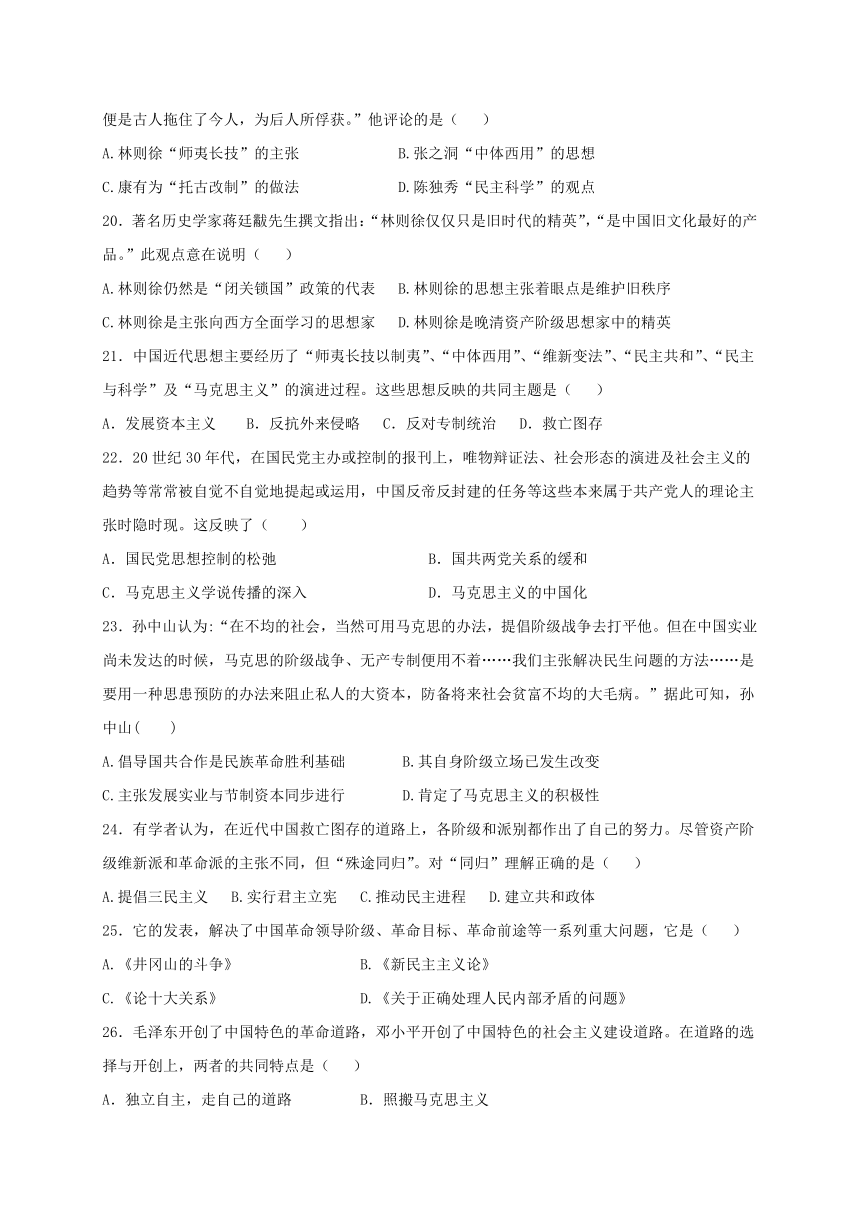

四川省凉山宁南中学2021-2022学年高二上学期第二次月考(12月)历史试题(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省凉山宁南中学2021-2022学年高二上学期第二次月考(12月)历史试题(Word版,含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 103.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-08 14:37:24 | ||

图片预览

文档简介

宁南中学2021—2022 学年高二上学期第二次月考试卷

历史

第I卷(选择题 共48分)

一、单选题(共32小题,每小题1.5分,共48分)

1.西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是( )

A.王国势力强大 B.百家争鸣局面的延续

C.现实统治需要 D.兼收并蓄的文化政策

2.孟子讲“觉”,佛教讲“悟”,程颢、程颐兄弟则将二者圆通。北宋僧人契嵩认为儒和佛“心则一”,佛教“亦有意于天下国家矣,何尝不存其君臣父子”。这反映出北宋( )

A.儒学统治地位动摇 B.儒学与佛教的融合

C.理学成为官方哲学 D.阳明心学影响深远

3.唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出( )

A.书写结构的严整性 B.书写气象的灵动性

C.书写笔画的繁杂性 D.书写技法的内敛性

4.有学者认为,如果说安史之乱以前,唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目,那么安史之乱以后,则已代之以沉郁悲壮的情调了。对这一评论理解正确的是( )

A.社会变迁影响唐诗创作 B.盛唐气象推动唐诗演变

C.唐诗全景再现社会真实 D.安史之乱导致唐诗衰微

5.春秋战国至秦汉时期,各种思想流派纷呈。有学者将它们分别描述为:“全面归服自然的隐士派”、“专制君主的参谋集团”、“拥有无限同情心与向上心的文化人的学派”。请按顺序指出它们分别代表哪一流派( )

A.儒、道、法 B. 道、法、墨 C. 法、儒、道 D. 道、法、儒

6.宋代朱熹曾说:“俚俗相传,疫疾能传染人,有病此者,邻里断绝‘不通训问’,甚至虽骨肉至亲,亦或委之而去。伤俗害理,莫此为甚”。朱熹想要表达的意思是( )

A.疫情面前更要重视天理人伦 B.人伦秩序在疫情面前不堪一击

C.天理是万物的本源 D.正心诚意是对理学的发展

7.宋代有大批知识分子参与政治,恪守道德规范,当国家危急存亡之秋,他们舍生取义,毁家纾难,临危受命。据《宋季忠义录》所述,南宋末年抗元死节的英雄就有500多人。这种现象说明( )

A.理学注重个性自由的培养 B.理学注重培养社会责任感

C.理学有客观唯心主义倾向 D.理学格物致知的价值导向

8.有学者认为,《诗经》多反映黄河流域的劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会等;《楚辞》则多反映楚地神鬼巫术、自然崇拜、山川人物、历史风情等。这反映了当时( )

A.祖先崇拜以及宗法制度影响扩大 B.北方政治动荡社会经济发展受限

C.南方物产丰富经济发展水平较高 D.南北方之间的社会经济发展差异

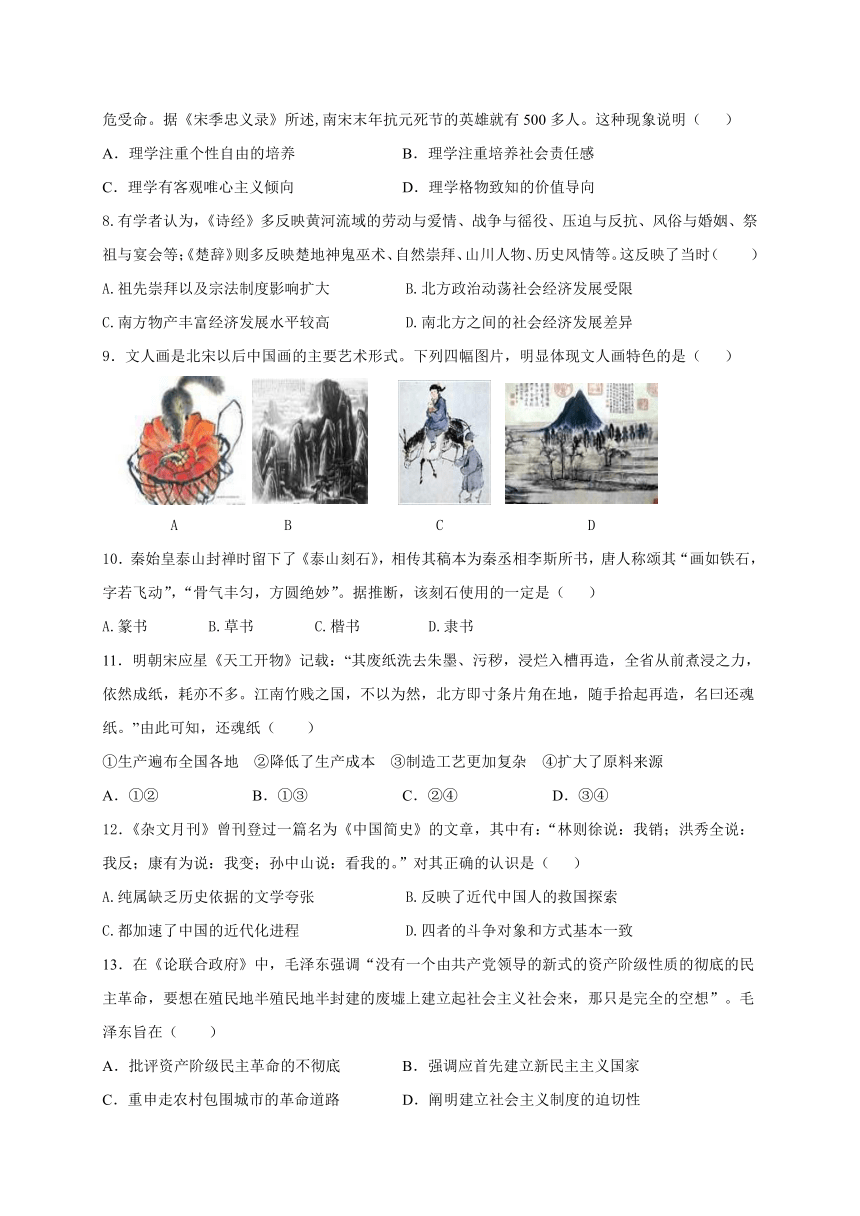

9.文人画是北宋以后中国画的主要艺术形式。下列四幅图片,明显体现文人画特色的是( )

A B C D

10.秦始皇泰山封禅时留下了《泰山刻石》,相传其稿本为秦丞相李斯所书,唐人称颂其“画如铁石,字若飞动”,“骨气丰匀,方圆绝妙”。据推断,该刻石使用的一定是( )

A.篆书 B.草书 C.楷书 D.隶书

11.明朝宋应星《天工开物》记载:“其废纸洗去朱墨、污秽,浸烂入槽再造,全省从前煮浸之力,依然成纸,耗亦不多。江南竹贱之国,不以为然,北方即寸条片角在地,随手拾起再造,名曰还魂纸。”由此可知,还魂纸( )

①生产遍布全国各地 ②降低了生产成本 ③制造工艺更加复杂 ④扩大了原料来源

①② B.①③ C.②④ D.③④

12.《杂文月刊》曾刊登过一篇名为《中国简史》的文章,其中有:“林则徐说:我销;洪秀全说:我反;康有为说:我变;孙中山说:看我的。”对其正确的认识是( )

A.纯属缺乏历史依据的文学夸张 B.反映了近代中国人的救国探索

C.都加速了中国的近代化进程 D.四者的斗争对象和方式基本一致

13.在《论联合政府》中,毛泽东强调“没有一个由共产党领导的新式的资产阶级性质的彻底的民主革命,要想在殖民地半殖民地半封建的废墟上建立起社会主义社会来,那只是完全的空想”。毛泽东旨在( )

A.批评资产阶级民主革命的不彻底 B.强调应首先建立新民主主义国家

C.重申走农村包围城市的革命道路 D.阐明建立社会主义制度的迫切性

14.1979年11月,邓小平会见美国客人时指出:“说市场经济只存在于资本主义社会,只有资本主义的市场经济,这肯定是不正确的,社会主义也可以搞市场经济”这一论断( )

A.重新确立了党的实事求是的思想路线 B.突破了传统社会主义理论的束缚

C.扫除了中美建立外交关系的最大障碍 D.确立了我国经济体制改革的目标

15.社会主义制度确立后,毛泽东在1957年提出“赶英超美”的口号,发动了“大跃进”运动;1978年改革开放后,邓小平提出“发展就是硬道理”的主张;进入21世纪后,党中央提出科学发展观,构建社会主义和谐社会。这种变化主要是由于( )

A.适应国际形势由两极向多极化变化的趋势

B.中国建设社会主义由注重数量到注重质量

C.中国建设社会主义指导思想不断发生变化

D.中国共产党对建设社会主义的认识不断成熟

16.1956年,王砚香从北京回到山区的供销店工作,他和同伴们长期坚持用背篓为农民送货,同时把农民的农副产品背下山。以他为原型的电影《红色背篓》公映,“背篓精神”也由此风靡全国。这( )

A.反映了艺术都是生活的真实写照 B.倡导了艰苦奋斗的社会主义新风尚

C.说明对农村社会主义改造已完成 D.展现了新中国电影事业的蓬勃发展

17.下表是我国高考录取率(指当年报考人数与录取人数之比):

时间 1977年 1979年 1984年 1988年 2008年 2011年

录取率% 4.8 6.1 28.7 24.6 57 72.3

这反映我国( )

建立起完整的国民教育体系 B.实现了普及高等教育的目标

C.高等教育逐渐走向大众化 D.践行了“科教兴国”战略

18.1967年,英国《泰晤士报》报道:“这次爆炸的时间非常巧妙(联合国大会辩论开始前),而且速度快的异乎寻常,如果‘四大国’继续假装中国弱,这是在发疯,赶紧让他们进安理会吧。”这表明“这次爆炸”( )

A.直接推动了中国重返联合国 B.标志着中国跨入原子能时代

C.有助于中国国际地位的提升 D.促成了多极国际格局的形成

19.昌切在《清末民初的思想主脉》中说:“这种……理论创造看似以‘古’系‘今’,但始终徘徊在‘古’的范畴中难以自拔……以古证今,以古代思想作为制度设计与思想构筑的材料,稍不留意,便是古人拖住了今人,为后人所俘获。”他评论的是( )

A.林则徐“师夷长技”的主张 B.张之洞“中体西用”的思想

C.康有为“托古改制”的做法 D.陈独秀“民主科学”的观点

20.著名历史学家蒋廷黻先生撰文指出:“林则徐仅仅只是旧时代的精英”,“是中国旧文化最好的产品。”此观点意在说明( )

A.林则徐仍然是“闭关锁国”政策的代表 B.林则徐的思想主张着眼点是维护旧秩序

C.林则徐是主张向西方全面学习的思想家 D.林则徐是晚清资产阶级思想家中的精英

21.中国近代思想主要经历了“师夷长技以制夷”、“中体西用”、“维新变法”、“民主共和”、“民主与科学”及“马克思主义”的演进过程。这些思想反映的共同主题是( )

A.发展资本主义 B.反抗外来侵略 C.反对专制统治 D.救亡图存

22.20世纪30年代,在国民党主办或控制的报刊上,唯物辩证法、社会形态的演进及社会主义的趋势等常常被自觉不自觉地提起或运用,中国反帝反封建的任务等这些本来属于共产党人的理论主张时隐时现。这反映了( )

A.国民党思想控制的松弛 B.国共两党关系的缓和

C.马克思主义学说传播的深入 D.马克思主义的中国化

23.孙中山认为:“在不均的社会,当然可用马克思的办法,提倡阶级战争去打平他。但在中国实业尚未发达的时候,马克思的阶级战争、无产专制便用不着……我们主张解决民生问题的方法……是要用一种思患预防的办法来阻止私人的大资本,防备将来社会贫富不均的大毛病。”据此可知,孙中山( )

A.倡导国共合作是民族革命胜利基础 B.其自身阶级立场已发生改变

C.主张发展实业与节制资本同步进行 D.肯定了马克思主义的积极性

24.有学者认为,在近代中国救亡图存的道路上,各阶级和派别都作出了自己的努力。尽管资产阶级维新派和革命派的主张不同,但“殊途同归”。对“同归”理解正确的是( )

A.提倡三民主义 B.实行君主立宪 C.推动民主进程 D.建立共和政体

25.它的发表,解决了中国革命领导阶级、革命目标、革命前途等一系列重大问题,它是( )

A.《井冈山的斗争》 B.《新民主主义论》

C.《论十大关系》 D.《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

26.毛泽东开创了中国特色的革命道路,邓小平开创了中国特色的社会主义建设道路。在道路的选择与开创上,两者的共同特点是( )

A.独立自主,走自己的道路 B.照搬马克思主义

C.实事求是 D.重视文化的先导性

27.针对改革开放,有人“怕资本主义的东西多了”,担心“走了资本主义道路”邓小平指出“要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题”,并提出“三个有利于”的判断标准。邓小平讲话旨在( )

A.坚持实事求是思想路线 B.建立市场经济体制

C.明确社会主义本质内涵 D.促进人们思想解放

28.1956年12月21日新华社报道,这一年举行的比较重要的全国性学术会议由50多次,多于过去任何一年。科学工作者提交的学术论文和报告共有2000篇以上,也超过了以往任何一年。其出现的主要原因是( )

A.“双百”方针的提出 B.“科教兴国”战略的实施

C.中共八大的召开 D.社会主义制度的确立

29.明清时期,商品经济的发展在思想文化上的突出反映是( )

A.一些传统学科的总结性的著作问世 B.出现带有民主色彩的进步思想

C.唯物主义的哲学思想有重大发展 D.小说与戏剧的创作出现繁荣局面

30.晚清一位人士曾断言:美法之民主共和制,决不适于中国,欲跻国于治安,宜效英之存虚君,而事势之最顺者,似莫如就现皇统而虚存之。由此可见其政治上的倾向是( )

A.中体西用,维护专制统治 B.君主立宪,实行资产阶级改革

C.暴力革命,建立资产阶级共和国 D.全盘西化,科学与人权并重

31.下表是《时务报》以中国为主题的译稿(翻译外国人“看清朝”的文章)分类表(部分),这主要反映了维新派( )

A. 对变法的具体主张缺乏研究 B. 希望通过变法挽救民族危机

C. 通过外国人施压清政府进行变法 D. 着重强调发展近代工商业经济

32.1977年,刚恢复法学教育时,全国只有3所大学设有法律系,每年招收200多人。2006年底,我国设立法学本科专业的高等院校已达603所,在校的法律专业本科生接近30万人。截至2020年,我国已有近700所高校开设了法学专业。这一现象从本质上说明我国( )

A.民主法制建设水平不断提高 B.民主法制建设速度空前加快

C.社会主义法律体系不断完善 D.重视高素质法制人才的培养

第II卷(非选择题 共52分)

二、材料分析题

33. 阅读材料,回答问题。(25分)

材料一 在15世纪之前,中国文化在世界上领先,从此之后在几百年的漫长历史时期中,中国在近代化的进程上远远落后于西方,不但在物质层面上,也在思想层面上。

——何兆武《西方近代社会思潮史》

材料二 直到19世纪中叶,我们才开始憬然于“船坚炮利”的“夷之长技”对中国也是不可或缺的东西。到了19世纪末期,才又进一步认识到,在物质层面的后面,也还有社会政治体制的问题。稍后又意识到,不仅有社会政治体制问题,而且还有理论方面的问题,于是,20世纪初就呈现出大量宣扬西方思想理论的潮流。

——何兆武《西方近代社会思潮史》

材料三 十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。

——毛泽东《唯心历史观的破产》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括15世纪之后中国“远远落后于西方”的原因。(10分)

(2)依据材料二并结合所学知识,分别写出近代中国学习西方“物质层面”“社会政治体制”“理论方面”的重大事件。(6分)

(3)材料三中“俄国人的路”指的是什么 “中国的先进分子”为什么会选择走这条道路 (9分)

34.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料五四新文化运动被普遍视为中国的启蒙运动,它意味着思想的自由,人性的解放和理性的复归,但同时很多人认为在一定程度上造成了传统文化的断裂。

五四新文化运动实际上非但没有造成文化断层,还发展了传统文化,是当时历史条件下的必然选择,要与社会发展相适应,就必须改造传统文化。

五四新文化运动具有一定的内发性,可看作是中国文化传统所内蕴生命力的现代表征;在基本的精神方向上,20世纪儒家思想的新开展与五四新文化运动保持了内在的一致性。

——摘编自《五四新文化与传统文化的关系的一点思考》等

结合材料与所学相关知识,围绕“五四新文化与传统文化”自拟一个具体的论题,并就所拟论题进行简要说明。(要求:论题明确,史论结合,条理清楚)

35.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 1958年12月,前苏联最高苏维填通过了《关于加强学校同生活的联系和进一步发展苏联国民教育制度》的法律。该法律规定:中学修业年限由10年延长到11年,普及义务教育年限由7年延长到8年;学校大量增加生产教学和劳动时间,并兼施职业训练;高等学校优先招收有两年以上工龄的青年等等。这次改革加强了学校和社会的联系,但开始暴露出严重的缺点:生产劳动时间过多,严重地影响教学质量;学校中由于缺乏必备条件,组织生产教学和职业训练遇到困难。改革没有达到预期效果。

——张耀源《世界当代文化教育史)

材料二 50年代初,采取“一边倒”、“以俄为师”的方针,模仿苏联教育重建新中国教育制度。从教育理论到学制、学校教育、教学过程、教材、方法等各方面对“苏联经验”系统地全盘移植。为了适应工业化需要,加速培养专门人才,从1952年开始,高等学校进行大规模的院系调整。调整的方针是“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院,整顿和加强综合性大学”。其基本特点是教育计划与国民经济计划紧密相连,国家对高校实行高度集中统一的计划管理。

——杨东平《中国教育制度和教育政策的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳50年代苏联教育改革的特点以及存在的问题。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期我国教育发展的背景。(6分)试卷第1页,共3页

高二历史答案解析

1-5CBBAD 6-10ABDDA 11-15CBBBD 16-20BCCCB 21-25DCCCB 26-30ADABB 31-32BA

33.【答案】(1)自然经济占统治地位;僵化保守的儒家传统思想的影响;封建君主专制统治的影响;闭关锁国政策;列强的侵略,民族危机不断加深。(每点2分,一共10分)

(2)物质层面:洋务运动。社会政治体制:戊戌变法或辛亥革命。理论:新文化运动。(每点2分,一共6分)

(3)道路:无产阶级革命道路(或武装夺取政权)。(3分)

原因:此前各种救国方案失败(回答具体史实也可);十月革命的影响;马克思主义的传播。(每点2分,一共6分)

34.【答案】论题:五四新文化是对传统文化的批判与继承。

鸦片战争后,伴随着列强入侵,西方文化大量流入中国,冲击了中国传统文化,先进知识分子致力于实现传统到现代的“创造性转换”。五四新文化运动以伦理道德革命为切入点,主要批判封建专制主义和“三纲五常”的封建伦理道德,继承了“治国平天下”为己任的传统,倡导爱国、进步、民主、科学的精神。文学革命实现了中国同西方文化的接轨,体现了中国人对自由、人权的追求。

所以,五四新文化运动是特定历史条件下的产物,是一场批判封建专制思想,继承传统文化并向西方学习的思想解放运动,推动了近代民主革命的发展。

35.【答案】(1)特点:通过立法保障实施;调整了学制,缩短学时;知识学习与劳动教育相结合;国家高度重视。问题:没有处理好知识教育与劳动教育的比例问题;学校缺乏必备的条件,操之过急。(特点5分,问题4分,一共9分)

(2)背景:新中国成立,人民政府重视教育;“一边倒”,苏联模式影响;工业化建设的需要;马克思主义教育观念影响。(每点2分,一共6分)

历史

第I卷(选择题 共48分)

一、单选题(共32小题,每小题1.5分,共48分)

1.西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是( )

A.王国势力强大 B.百家争鸣局面的延续

C.现实统治需要 D.兼收并蓄的文化政策

2.孟子讲“觉”,佛教讲“悟”,程颢、程颐兄弟则将二者圆通。北宋僧人契嵩认为儒和佛“心则一”,佛教“亦有意于天下国家矣,何尝不存其君臣父子”。这反映出北宋( )

A.儒学统治地位动摇 B.儒学与佛教的融合

C.理学成为官方哲学 D.阳明心学影响深远

3.唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出( )

A.书写结构的严整性 B.书写气象的灵动性

C.书写笔画的繁杂性 D.书写技法的内敛性

4.有学者认为,如果说安史之乱以前,唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目,那么安史之乱以后,则已代之以沉郁悲壮的情调了。对这一评论理解正确的是( )

A.社会变迁影响唐诗创作 B.盛唐气象推动唐诗演变

C.唐诗全景再现社会真实 D.安史之乱导致唐诗衰微

5.春秋战国至秦汉时期,各种思想流派纷呈。有学者将它们分别描述为:“全面归服自然的隐士派”、“专制君主的参谋集团”、“拥有无限同情心与向上心的文化人的学派”。请按顺序指出它们分别代表哪一流派( )

A.儒、道、法 B. 道、法、墨 C. 法、儒、道 D. 道、法、儒

6.宋代朱熹曾说:“俚俗相传,疫疾能传染人,有病此者,邻里断绝‘不通训问’,甚至虽骨肉至亲,亦或委之而去。伤俗害理,莫此为甚”。朱熹想要表达的意思是( )

A.疫情面前更要重视天理人伦 B.人伦秩序在疫情面前不堪一击

C.天理是万物的本源 D.正心诚意是对理学的发展

7.宋代有大批知识分子参与政治,恪守道德规范,当国家危急存亡之秋,他们舍生取义,毁家纾难,临危受命。据《宋季忠义录》所述,南宋末年抗元死节的英雄就有500多人。这种现象说明( )

A.理学注重个性自由的培养 B.理学注重培养社会责任感

C.理学有客观唯心主义倾向 D.理学格物致知的价值导向

8.有学者认为,《诗经》多反映黄河流域的劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祖与宴会等;《楚辞》则多反映楚地神鬼巫术、自然崇拜、山川人物、历史风情等。这反映了当时( )

A.祖先崇拜以及宗法制度影响扩大 B.北方政治动荡社会经济发展受限

C.南方物产丰富经济发展水平较高 D.南北方之间的社会经济发展差异

9.文人画是北宋以后中国画的主要艺术形式。下列四幅图片,明显体现文人画特色的是( )

A B C D

10.秦始皇泰山封禅时留下了《泰山刻石》,相传其稿本为秦丞相李斯所书,唐人称颂其“画如铁石,字若飞动”,“骨气丰匀,方圆绝妙”。据推断,该刻石使用的一定是( )

A.篆书 B.草书 C.楷书 D.隶书

11.明朝宋应星《天工开物》记载:“其废纸洗去朱墨、污秽,浸烂入槽再造,全省从前煮浸之力,依然成纸,耗亦不多。江南竹贱之国,不以为然,北方即寸条片角在地,随手拾起再造,名曰还魂纸。”由此可知,还魂纸( )

①生产遍布全国各地 ②降低了生产成本 ③制造工艺更加复杂 ④扩大了原料来源

①② B.①③ C.②④ D.③④

12.《杂文月刊》曾刊登过一篇名为《中国简史》的文章,其中有:“林则徐说:我销;洪秀全说:我反;康有为说:我变;孙中山说:看我的。”对其正确的认识是( )

A.纯属缺乏历史依据的文学夸张 B.反映了近代中国人的救国探索

C.都加速了中国的近代化进程 D.四者的斗争对象和方式基本一致

13.在《论联合政府》中,毛泽东强调“没有一个由共产党领导的新式的资产阶级性质的彻底的民主革命,要想在殖民地半殖民地半封建的废墟上建立起社会主义社会来,那只是完全的空想”。毛泽东旨在( )

A.批评资产阶级民主革命的不彻底 B.强调应首先建立新民主主义国家

C.重申走农村包围城市的革命道路 D.阐明建立社会主义制度的迫切性

14.1979年11月,邓小平会见美国客人时指出:“说市场经济只存在于资本主义社会,只有资本主义的市场经济,这肯定是不正确的,社会主义也可以搞市场经济”这一论断( )

A.重新确立了党的实事求是的思想路线 B.突破了传统社会主义理论的束缚

C.扫除了中美建立外交关系的最大障碍 D.确立了我国经济体制改革的目标

15.社会主义制度确立后,毛泽东在1957年提出“赶英超美”的口号,发动了“大跃进”运动;1978年改革开放后,邓小平提出“发展就是硬道理”的主张;进入21世纪后,党中央提出科学发展观,构建社会主义和谐社会。这种变化主要是由于( )

A.适应国际形势由两极向多极化变化的趋势

B.中国建设社会主义由注重数量到注重质量

C.中国建设社会主义指导思想不断发生变化

D.中国共产党对建设社会主义的认识不断成熟

16.1956年,王砚香从北京回到山区的供销店工作,他和同伴们长期坚持用背篓为农民送货,同时把农民的农副产品背下山。以他为原型的电影《红色背篓》公映,“背篓精神”也由此风靡全国。这( )

A.反映了艺术都是生活的真实写照 B.倡导了艰苦奋斗的社会主义新风尚

C.说明对农村社会主义改造已完成 D.展现了新中国电影事业的蓬勃发展

17.下表是我国高考录取率(指当年报考人数与录取人数之比):

时间 1977年 1979年 1984年 1988年 2008年 2011年

录取率% 4.8 6.1 28.7 24.6 57 72.3

这反映我国( )

建立起完整的国民教育体系 B.实现了普及高等教育的目标

C.高等教育逐渐走向大众化 D.践行了“科教兴国”战略

18.1967年,英国《泰晤士报》报道:“这次爆炸的时间非常巧妙(联合国大会辩论开始前),而且速度快的异乎寻常,如果‘四大国’继续假装中国弱,这是在发疯,赶紧让他们进安理会吧。”这表明“这次爆炸”( )

A.直接推动了中国重返联合国 B.标志着中国跨入原子能时代

C.有助于中国国际地位的提升 D.促成了多极国际格局的形成

19.昌切在《清末民初的思想主脉》中说:“这种……理论创造看似以‘古’系‘今’,但始终徘徊在‘古’的范畴中难以自拔……以古证今,以古代思想作为制度设计与思想构筑的材料,稍不留意,便是古人拖住了今人,为后人所俘获。”他评论的是( )

A.林则徐“师夷长技”的主张 B.张之洞“中体西用”的思想

C.康有为“托古改制”的做法 D.陈独秀“民主科学”的观点

20.著名历史学家蒋廷黻先生撰文指出:“林则徐仅仅只是旧时代的精英”,“是中国旧文化最好的产品。”此观点意在说明( )

A.林则徐仍然是“闭关锁国”政策的代表 B.林则徐的思想主张着眼点是维护旧秩序

C.林则徐是主张向西方全面学习的思想家 D.林则徐是晚清资产阶级思想家中的精英

21.中国近代思想主要经历了“师夷长技以制夷”、“中体西用”、“维新变法”、“民主共和”、“民主与科学”及“马克思主义”的演进过程。这些思想反映的共同主题是( )

A.发展资本主义 B.反抗外来侵略 C.反对专制统治 D.救亡图存

22.20世纪30年代,在国民党主办或控制的报刊上,唯物辩证法、社会形态的演进及社会主义的趋势等常常被自觉不自觉地提起或运用,中国反帝反封建的任务等这些本来属于共产党人的理论主张时隐时现。这反映了( )

A.国民党思想控制的松弛 B.国共两党关系的缓和

C.马克思主义学说传播的深入 D.马克思主义的中国化

23.孙中山认为:“在不均的社会,当然可用马克思的办法,提倡阶级战争去打平他。但在中国实业尚未发达的时候,马克思的阶级战争、无产专制便用不着……我们主张解决民生问题的方法……是要用一种思患预防的办法来阻止私人的大资本,防备将来社会贫富不均的大毛病。”据此可知,孙中山( )

A.倡导国共合作是民族革命胜利基础 B.其自身阶级立场已发生改变

C.主张发展实业与节制资本同步进行 D.肯定了马克思主义的积极性

24.有学者认为,在近代中国救亡图存的道路上,各阶级和派别都作出了自己的努力。尽管资产阶级维新派和革命派的主张不同,但“殊途同归”。对“同归”理解正确的是( )

A.提倡三民主义 B.实行君主立宪 C.推动民主进程 D.建立共和政体

25.它的发表,解决了中国革命领导阶级、革命目标、革命前途等一系列重大问题,它是( )

A.《井冈山的斗争》 B.《新民主主义论》

C.《论十大关系》 D.《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

26.毛泽东开创了中国特色的革命道路,邓小平开创了中国特色的社会主义建设道路。在道路的选择与开创上,两者的共同特点是( )

A.独立自主,走自己的道路 B.照搬马克思主义

C.实事求是 D.重视文化的先导性

27.针对改革开放,有人“怕资本主义的东西多了”,担心“走了资本主义道路”邓小平指出“要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题”,并提出“三个有利于”的判断标准。邓小平讲话旨在( )

A.坚持实事求是思想路线 B.建立市场经济体制

C.明确社会主义本质内涵 D.促进人们思想解放

28.1956年12月21日新华社报道,这一年举行的比较重要的全国性学术会议由50多次,多于过去任何一年。科学工作者提交的学术论文和报告共有2000篇以上,也超过了以往任何一年。其出现的主要原因是( )

A.“双百”方针的提出 B.“科教兴国”战略的实施

C.中共八大的召开 D.社会主义制度的确立

29.明清时期,商品经济的发展在思想文化上的突出反映是( )

A.一些传统学科的总结性的著作问世 B.出现带有民主色彩的进步思想

C.唯物主义的哲学思想有重大发展 D.小说与戏剧的创作出现繁荣局面

30.晚清一位人士曾断言:美法之民主共和制,决不适于中国,欲跻国于治安,宜效英之存虚君,而事势之最顺者,似莫如就现皇统而虚存之。由此可见其政治上的倾向是( )

A.中体西用,维护专制统治 B.君主立宪,实行资产阶级改革

C.暴力革命,建立资产阶级共和国 D.全盘西化,科学与人权并重

31.下表是《时务报》以中国为主题的译稿(翻译外国人“看清朝”的文章)分类表(部分),这主要反映了维新派( )

A. 对变法的具体主张缺乏研究 B. 希望通过变法挽救民族危机

C. 通过外国人施压清政府进行变法 D. 着重强调发展近代工商业经济

32.1977年,刚恢复法学教育时,全国只有3所大学设有法律系,每年招收200多人。2006年底,我国设立法学本科专业的高等院校已达603所,在校的法律专业本科生接近30万人。截至2020年,我国已有近700所高校开设了法学专业。这一现象从本质上说明我国( )

A.民主法制建设水平不断提高 B.民主法制建设速度空前加快

C.社会主义法律体系不断完善 D.重视高素质法制人才的培养

第II卷(非选择题 共52分)

二、材料分析题

33. 阅读材料,回答问题。(25分)

材料一 在15世纪之前,中国文化在世界上领先,从此之后在几百年的漫长历史时期中,中国在近代化的进程上远远落后于西方,不但在物质层面上,也在思想层面上。

——何兆武《西方近代社会思潮史》

材料二 直到19世纪中叶,我们才开始憬然于“船坚炮利”的“夷之长技”对中国也是不可或缺的东西。到了19世纪末期,才又进一步认识到,在物质层面的后面,也还有社会政治体制的问题。稍后又意识到,不仅有社会政治体制问题,而且还有理论方面的问题,于是,20世纪初就呈现出大量宣扬西方思想理论的潮流。

——何兆武《西方近代社会思潮史》

材料三 十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。

——毛泽东《唯心历史观的破产》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括15世纪之后中国“远远落后于西方”的原因。(10分)

(2)依据材料二并结合所学知识,分别写出近代中国学习西方“物质层面”“社会政治体制”“理论方面”的重大事件。(6分)

(3)材料三中“俄国人的路”指的是什么 “中国的先进分子”为什么会选择走这条道路 (9分)

34.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料五四新文化运动被普遍视为中国的启蒙运动,它意味着思想的自由,人性的解放和理性的复归,但同时很多人认为在一定程度上造成了传统文化的断裂。

五四新文化运动实际上非但没有造成文化断层,还发展了传统文化,是当时历史条件下的必然选择,要与社会发展相适应,就必须改造传统文化。

五四新文化运动具有一定的内发性,可看作是中国文化传统所内蕴生命力的现代表征;在基本的精神方向上,20世纪儒家思想的新开展与五四新文化运动保持了内在的一致性。

——摘编自《五四新文化与传统文化的关系的一点思考》等

结合材料与所学相关知识,围绕“五四新文化与传统文化”自拟一个具体的论题,并就所拟论题进行简要说明。(要求:论题明确,史论结合,条理清楚)

35.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一 1958年12月,前苏联最高苏维填通过了《关于加强学校同生活的联系和进一步发展苏联国民教育制度》的法律。该法律规定:中学修业年限由10年延长到11年,普及义务教育年限由7年延长到8年;学校大量增加生产教学和劳动时间,并兼施职业训练;高等学校优先招收有两年以上工龄的青年等等。这次改革加强了学校和社会的联系,但开始暴露出严重的缺点:生产劳动时间过多,严重地影响教学质量;学校中由于缺乏必备条件,组织生产教学和职业训练遇到困难。改革没有达到预期效果。

——张耀源《世界当代文化教育史)

材料二 50年代初,采取“一边倒”、“以俄为师”的方针,模仿苏联教育重建新中国教育制度。从教育理论到学制、学校教育、教学过程、教材、方法等各方面对“苏联经验”系统地全盘移植。为了适应工业化需要,加速培养专门人才,从1952年开始,高等学校进行大规模的院系调整。调整的方针是“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院,整顿和加强综合性大学”。其基本特点是教育计划与国民经济计划紧密相连,国家对高校实行高度集中统一的计划管理。

——杨东平《中国教育制度和教育政策的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳50年代苏联教育改革的特点以及存在的问题。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期我国教育发展的背景。(6分)试卷第1页,共3页

高二历史答案解析

1-5CBBAD 6-10ABDDA 11-15CBBBD 16-20BCCCB 21-25DCCCB 26-30ADABB 31-32BA

33.【答案】(1)自然经济占统治地位;僵化保守的儒家传统思想的影响;封建君主专制统治的影响;闭关锁国政策;列强的侵略,民族危机不断加深。(每点2分,一共10分)

(2)物质层面:洋务运动。社会政治体制:戊戌变法或辛亥革命。理论:新文化运动。(每点2分,一共6分)

(3)道路:无产阶级革命道路(或武装夺取政权)。(3分)

原因:此前各种救国方案失败(回答具体史实也可);十月革命的影响;马克思主义的传播。(每点2分,一共6分)

34.【答案】论题:五四新文化是对传统文化的批判与继承。

鸦片战争后,伴随着列强入侵,西方文化大量流入中国,冲击了中国传统文化,先进知识分子致力于实现传统到现代的“创造性转换”。五四新文化运动以伦理道德革命为切入点,主要批判封建专制主义和“三纲五常”的封建伦理道德,继承了“治国平天下”为己任的传统,倡导爱国、进步、民主、科学的精神。文学革命实现了中国同西方文化的接轨,体现了中国人对自由、人权的追求。

所以,五四新文化运动是特定历史条件下的产物,是一场批判封建专制思想,继承传统文化并向西方学习的思想解放运动,推动了近代民主革命的发展。

35.【答案】(1)特点:通过立法保障实施;调整了学制,缩短学时;知识学习与劳动教育相结合;国家高度重视。问题:没有处理好知识教育与劳动教育的比例问题;学校缺乏必备的条件,操之过急。(特点5分,问题4分,一共9分)

(2)背景:新中国成立,人民政府重视教育;“一边倒”,苏联模式影响;工业化建设的需要;马克思主义教育观念影响。(每点2分,一共6分)

同课章节目录