新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一学校2021-2022学年高一上学期第三次质量检测历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第一学校2021-2022学年高一上学期第三次质量检测历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 638.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-08 14:39:20 | ||

图片预览

文档简介

莎车县第一学校2021-2022学年高一上学期第三次质量检测

历史试题

一、单选题(共70分)

1.远古时期,随着社会生产力的发展,人们逐渐从依靠原始的渔猎、采集等寻找食物转变为主要依靠饲养和种植获取食物。这种变化反映出

A.种植经济是农业兴起的重要标志 B.农业成为古代社会基本生产部门

C.种植经济根本改变了人类生活方式 D.农业和畜牧业成为独立生产部门

2.《尚书》保存了商周时期一些重要史料,根据下表内容可知当时

内容 出处

人无于水监,当于民监 《尚书·酒诰》

惟王子子孙孙永保民 《尚书·梓材》

天使自我民视,天听自我民听 《尚书·泰誓》

A.神权色彩浓厚 B.出现敬天保民的民本思想

C.儒家思想形成 D.形成王位世袭的集权观念

3.班固《汉书艺文志》说:诸子百家“其言虽殊,辟犹水火,相灭亦相生也。仁之与义,敬之与和,相反皆相成也。”这表明,先秦时期

A.百家争鸣中有共通之处 B.儒学汇集了各家思想精华

C.文化统一成为了共识 D.诸子百家的主张基本一致

4.春秋战国时期社会经历着划时代的变革,促成了思想文化界的百家争鸣,以下人物其思想属于同一学派的是

A.孔子和墨子 B.孟子和邹衍 C.老子和庄子 D.荀子和韩非子

5.“臣(李斯)请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。”“臣(董仲舒)愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”二者的主张

A.都使传统文化遭遇灭顶之灾 B.实质都是思想文化专制

C.都使儒家思想成为正统思想 D.实质都是加强中央集权

6.秦王赢政认为自己德高三皇,功过五帝,合称“皇帝”。皇帝的印称“玺”,命令称“制”或“诏”,自称“朕”,任何人对皇帝的名字都要避讳。这体现出皇帝制度的特点是

A.皇权至上 B.皇位世袭 C.皇帝独尊 D.皇权神授

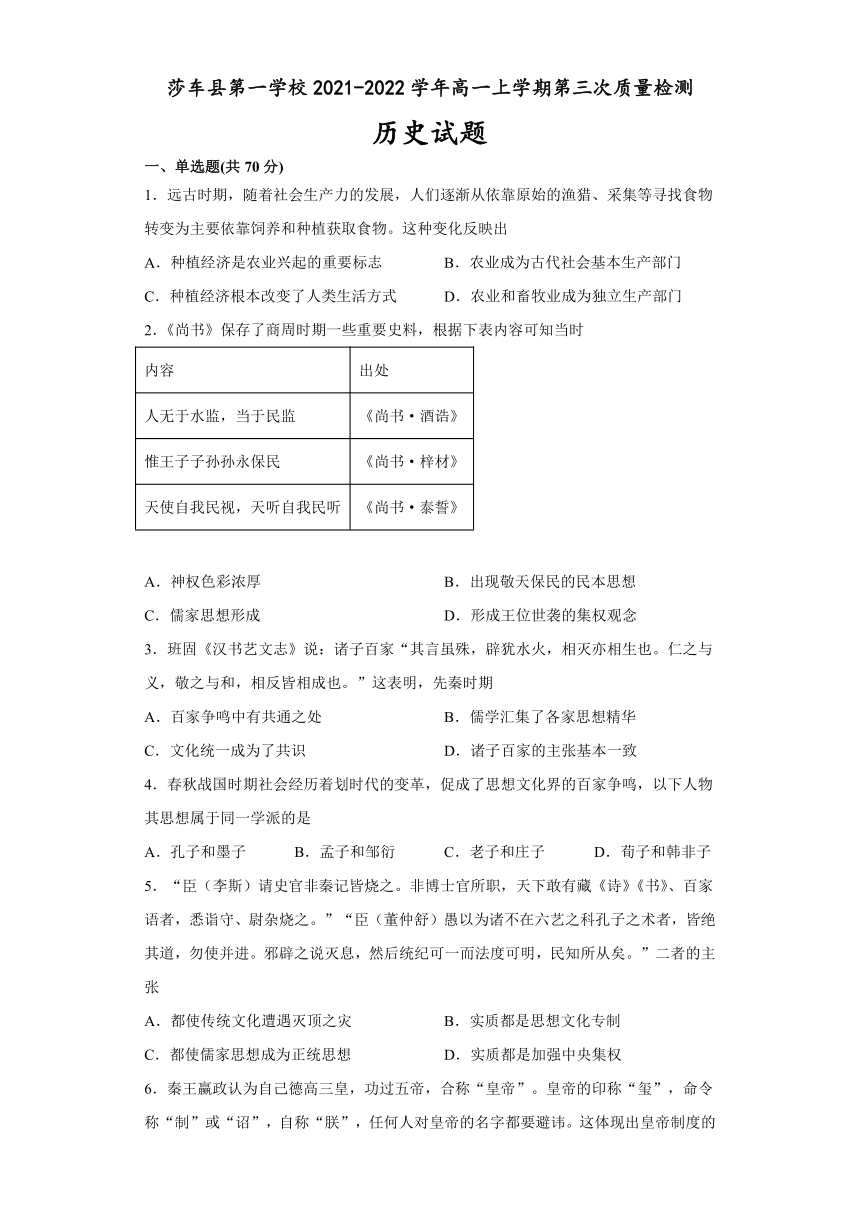

7.下表为两汉之际江南部分地区的户口增长数据,据此可推知,江南地区户口增长的主原因是

郡国 元始二年(2年) 永和五年(140年) 增长率(%)

户 口 户 口 户 口

豫章郡(今江西南昌) 67462 351965 406496 1668906 502.6 374.2

桂阳(今湖南郴州) 28119 156488 135029 501403 380.2 220.4

零陵都(今湖南零陵) 21092 139378 212284 1001578 906.5 618.6

武陵那(今湖雨常德) 34177 185758 46672 250913 36.6 35.1

A.人口出生数量增加 B.经济重心的南移

C.统治者的轻薄薄赋 D.中原人口的南下

8.先秦时期的“礼”还含情脉脉,而秦汉以后的礼则大量吸收法家精神,成为表达独尊官府的专制统治意志,亦即变异蜕化成了所谓的“礼教”“名教”。这一变化反映了

A.礼法合一、伦理之上 B.以礼制刑、法理融合

C.儒学变异、淡化教化 D.礼法结合、服务政治

9.某同学查阅了有关“赤壁之战”“三国鼎立”“人口南迁”“北魏孝文帝改革”的一些历史资料进行主题探究,他探究的主题是

A.统一国家的建立 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的社会 D.民族关系的发展

10.有学者研究指出,李白未曾参加科举,但他早就声名远扬,因而由玉真公主推荐,应诏入京,供奉翰林。学者意在强调

A.李白自身才华横溢 B.唐朝选官有多种途径

C.宗族干预国家政治 D.官僚体制的确立

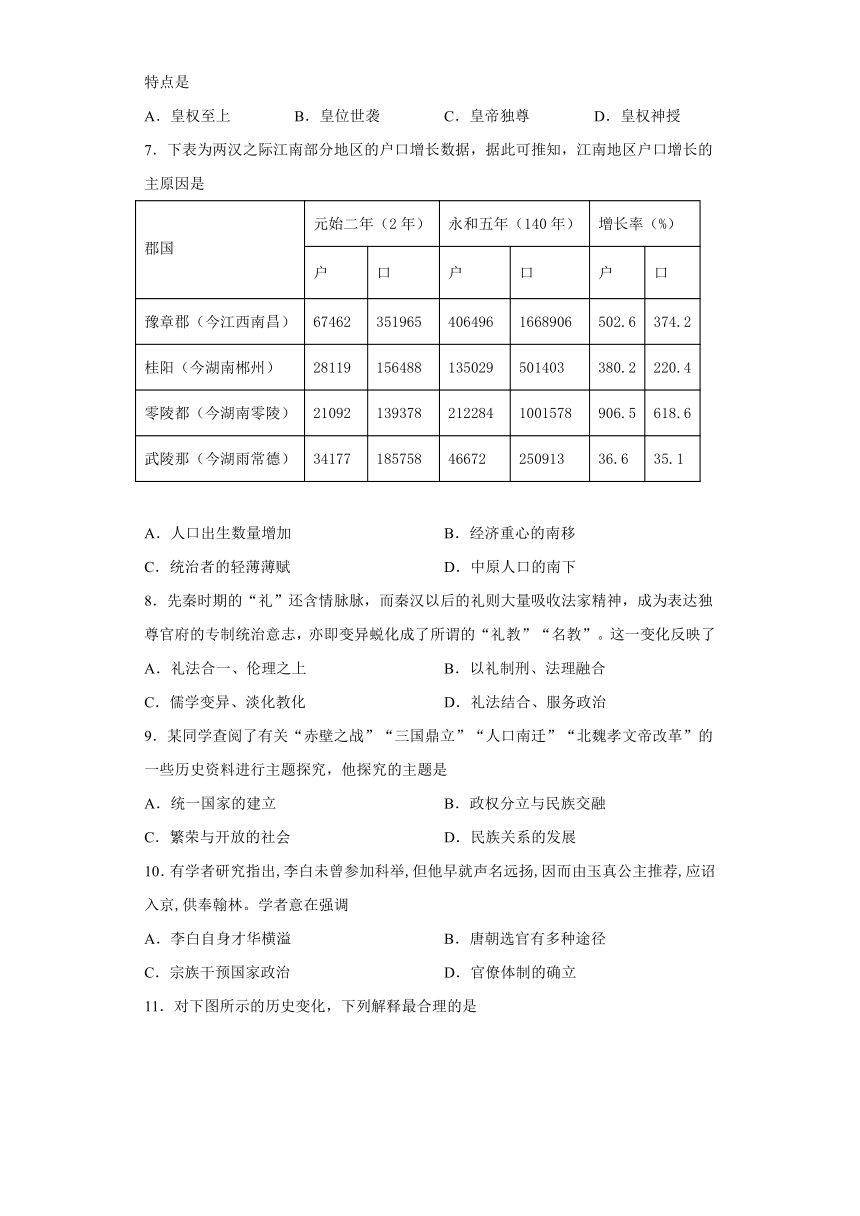

11.对下图所示的历史变化,下列解释最合理的是

唐末藩镇割据形势图(902年)

五代十国前期形势图(910年)

A.生产力发展影响王朝更替 B.历史发展具有一定的延续性

C.分裂割据在古代难以避免 D.社会形态由低级向高级演进

12.梁武帝在优待士族的同时,又称在选官过程中“虽复牛盐军肆寒品后门,并随才试吏,勿有遗漏”“用人殊重,简以才能,不限资地”。这些做法

A.瓦解了传统的人才选拔制度 B.进一步激化了统治阶级内部矛盾

C.便于庶族地主参与国家治理 D.削弱了封建国家政权的统治基础

13.唐初的租庸调制规定:遇有水旱虫霜为灾,十分损四以上免租,十分损六以上免调,十分损七以上课役俱免,在服役与纳绢之间有一定的灵活性。这一规定

A.减轻了农民负担 B.保证了农业生产时间

C.简化了税收名目 D.解决了政府财政问题

14.封是指封驳还并对诏敕之不当者加以驳正。有人对《唐会要)的记载进行抽样统计、3卷至56卷中关于皇帝诏令遭谏议官封驳的就有16次,其中11次封驳有效。这些记载反映出唐代

A.中央决策机制不断完善 B.中央集权加强

C.专制皇权受到一定限制 D.集体议政决定国家政策

15.史料记载,唐朝时三省的长官都是宰相,同时由皇帝临时加以名号的其他官员也成为宰相,唐中宗的时候,居然出现同时有10多个宰相共秉朝政的局面。这一现象

A.彻底瓦解了三省六部制度

B.分割了相权,加强了皇权

C.大大提高了政府行政效率

D.集思广益,有利于科学决策

16.隋唐时期,儒学家们在处理儒、释、道三者的关系时,提出了“三教台一”的主张,也就是“儒、释、道三教合归儒”。其本质是

A.传播佛教 B.倡导思想多元 C.弘扬儒学 D.否定儒学正统

17.唐朝时期,统治者推行宽松的宗教政策,思想多元化继续发展,从儒、佛、道三教并行到三教合的趋势更加突出。这说明当时

A.佛教开始本土化进程 B.崇尚“清谈”的社会风气盛行

C.儒学已丧失正统地位 D.文化呈现开放与包容的特征

18.王安石提出了以保甲法为起点的军事改革的设想:先用受过训练的民兵逐渐代替雇佣兵执行驻防或出征任务,最终恢复古代民兵不分离的征兵制度以取代募兵制度。据此可知,王安石实行这一改革旨在

A.加强社会的治安 B.杜绝地方动乱发生

C.提高军队战斗力 D.增强官兵的凝聚力

19.宋代处于中国古代社会承上启下的转型时期,从唐代开始的社会经济结构和阶层结构的变化,在宋代得以最终完成。这一过程

A.瓦解了传统的“四民”结构 B.冲击了农耕经济的发展

C.使平民社会的因素开始显现 D.加强了社会阶层的固化

20.宋代科举制不但取消了门第限制,扩大了取士名额,考试内容也从以诗赋为主改为经义、诗赋、策论并重,而且考中进士即可授官,无需再经吏部考试。这会

A.解决了阶层固化的问题 B.扩大封建统治的基础

C.确立重文轻武治国理念 D.空前地强化中央集权

21.元朝对于云南等西部少数民族地区的官员任用主要来自两方面,一是中央委派,二是任用当地土官进行治理。元政府设立宣政院对西部地区进行治理,而土官治理的地区都归属于宣政院所管辖,宣政院的用人原则就是“其为使位第二者,必僧为之”“帅臣以下,亦必僧俗并用,军民同摄”。对材料解读最合理的是

A.专制集权高度强化 B.十分注重拉拢少数民族上层人士

C.国家治理的原则性与灵活性 D.实现了对边疆地区较长时间的稳定统治

22.通过对从秦朝到清朝中央、地方两级官制演变的基本史实学习,你认为中国古代政治制度的特点有:

①削弱地方,加强中央②削弱相权,加强君权

③对边疆地区的管辖和治理日趋严密④逐渐强化对地方官吏的控制和监视

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④

23.“市井经纪之家……·夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。”材料所描述的商业现象出现在

A.秦朝咸阳 B.汉朝洛阳 C.东晋建康 D.宋朝东京

24.乾德三年(965年),宋太祖降诏开封府:“令京城夜市至三鼓已来,不得禁止。”首次用法令的形式把自发形成的夜市商业活动固定下来。仁宗庆历年间,城市的宵禁之制也被废除。据此可知,宋初以来

A.商业活动不再受政府的监管 B.坊市的界限已被打破

C.政府逐渐放松对商业的限制 D.政府改变了传统经济政策

25.下表是某历史学习兴趣小组搜集汇总关于宋代经济的文献资料。对表中内容解释合理的是

序号 内容 出处

1 “籴米买束薪,百物资之市。” 苏轼《东坡全集》卷二四

2 “每一交易,动即千万,骇人闻见。” 孟元老《东京梦华录》卷二

3 “货物之至者无不售,且不问多少,一日可尽。” 范成大《吴船录》卷下

A.商品经济繁荣 B.重农抑商政策废除

C.民族交融加强 D.自然经济完全解体

26.文天祥抗元被俘,但他在异族强权面前,正气浩然,风骨铮铮,写下了“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”千古绝唱。文天祥的行为

A.深受程朱理学的影响 B.受佛教形亡而神不灭论的影响

C.加深了南宋民族危机 D.反映出当时知识分子不谙世事

27.朱熹认为“天地之间,有理有气”,“理”是创造万物的根本,“理”是第一性的;“气”是创造万物的材料,它是受“理”支配的,所以“气”是第二性的。这一主张反映出朱熹的哲学体系属于

A.主观唯心主义 B.客观唯心主义

C.辩证唯物主义 D.历史唯物主义

28.据文献记载,楚地崇拜火神,西周王宛一带崇拜农神;楚地方言称哺乳为“谷”,将老虎叫作“於菟”。春秋战国时期,不少北方的名士将楚人讥嘲为“南蛮鴃舌(讲话像鸟叫般难懂)之人”。这反映出

A.中原文化对周边的渗透加强 B.南北文化存在较大差异

C.分封制导致地区间交往停滞 D.华夏文明的多元一体性

29.直接负责提督特务机关东厂和锦衣卫的是

A.皇帝 B.内阁 C.六部 D.司礼监

30.明成祖时期,以巩固朝贡体系及“耀兵异域,示中国富强”为目的的历史事件是

A.张骞出使西域 B.郑成功收复台湾 C.郑和下西洋 D.鉴真东渡

31.有学者认为,明朝制度不是一个高明的制度,丞相的替代物(内阁制)毕竟不能起到原来宰相制的作用,所以制度的惰性暴露得特别充分。该学者旨在强调

A.明朝政治变革违背法理 B.宰相制的平衡性和有效性

C.废丞相有违统治者初衷 D.明朝内阁未起到辅政作用

32.雍正七年(1729年),为了对西北发动叛乱的准噶尔用兵,为保密和缩短文件奏请批复的时间,便于宣召,雍正帝在寝宫附近设置了

A.内阁 B.议政王大臣会议 C.南书房 D.军机处

33.古代中国有“北筑长城而守藩篱”的军事防御思想,下图是某一时期长城的示意图,有关叙述不正确

A.此段长城西起临洮、东至辽东 B.为防范蒙古骑兵而布置军镇“九边”

C.在沿线开放马市促进贸易发展 D.成为联结游牧民族和农耕民族的纽带

34.明清之际的思想家顾炎武是我国伟大的思想家。下列属于其思想的是

A.“存天理,灭人欲” B.“工商皆本”

C.“穿衣吃饭,即是人伦物理” D.“天下兴亡,匹夫有责”

35.在城市商品经济繁荣,文化知识进一步普及的背景下,明清小说取得了重要成就。下表对应关系不正确的是

A 《水浒传》 施耐庵 元末明初 第一部以农民起义为题材的长篇小说

B 《西游记》 吴承恩 明朝中期 充满浪漫主义气息的长篇神话小说

C 《儒林外史》 吴敬梓 清朝中期 中国古代优秀的讽刺小说

D 《红楼梦》 曹雪芹 清朝中期 我国古典浪漫主义文学的高峰

A.A B.B C.C D.D

二、判断题(共10分)

36.中国是瓷器的故乡,商朝时已烧制出原始瓷器;至唐朝,已形成了南青北白两大制瓷系统。

37.从三国到五代,由于佛教和道教的传播,儒学的正统地位受到冲击。( )

38.1368年,朱元璋称帝,定都应天府,南京从此成为明朝的首都。( )

39.军机处的设置使君主专制制度发展到顶峰。

40.现代英国君主立宪制是君主制、贵族制与民主制三者融为一体的混合物。

三、材料分析题(共20分)

41.阅读材料,回答问题。

材料一 秀才、孝廉从州郡中选拔出来后,在中央接受考试,考试成绩获得中正的承认后,成为乡品。大体上成绩甲等转换为乡品二品,乙等为三品,丙等为四品。他们经过艰难的考试,好不容易才获得乡品四品。而另一方面,世家子弟因清谈而活跃于社交界,唾手便获得乡品二品。结果,孝廉制度被包括于九品官人法之中,与其说是选拔人才,不如说是压抑人才,成为只有下层士人参加的选举。这样,九品官人法成为贵族运作的且只对现有贵族阶级有利的制度。

——摘编自宫崎市定《九品官人法研究:科举前史》

材料二 随着门阀制度腐朽性的暴露,国家为了加强对地方社会的控制,必须有强力的官僚队伍支持和相应的选拔手段。州县长官不得辟署属僚,其任用权收归中央,中央吏部不断将大批有任官资格的人掌握在自己手中。隋大业初年,科举制应运而生,直到清朝光绪三十一年终止,影响中国社会长达1300年。科举制是一个具有较强开放性的人才选拔制度,能把不同阶层的精英分子源源不断地吸纳到统治层内,统治基础不断扩大,官僚体系也获得了有效的代谢机制。为了改变自身和家族命运,越来越多的人走上“识字一读书一考试”的道路,社会整体文化水平由于百姓识字率的上升而相应地得到提高。比较偏远的云贵地区,其文化层次无法与先进的江南地区相比。中央政府基于这种发展的不平衡性,为保证相对落后地区文化的继起和发展,采取分区配额制,保证偏僻地区的权利和机会。

——摘编自牛建强《科举制是如何产生的》

(1)根据材料一,概括九品中正制的特点,并结合所学知识指出其弊端。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳科举制产生的背景及其积极作用。

参考答案

A 2.B 3.A 4.C 5.B 6.C 7.D 8.D 9.B 10.B 11.B 12.C 13.A 14.C 15.B 16.C 17.D 18.D 19.C 20.B 21.C 22.D 23.D 24.C 25.A 26.A 27.B 28.B 29.D 30.C 31.B 32.D 33.A 34.D 35.D

36.正确

37.正确

38.错误

39.正确

40.正确

41.

(1)特点:是对察举制的继承和发展;以品第之法选拔官吏;注重家世门第;政治呈现贵族化特征。弊端:依据门第选官,人才来源有限,官吏的文化素质不高;九品中正制成为门阀士族维护特权、把持朝政的工具全国人オ集中到中央,导致地方行政效率降低。

(2)背景:隋朝统一全国,需要进一步加强中央集权;门阀制度日益腐朽;隋朝地方任用官吏权力收归中央。积极作用:选用官吏的权力收归中央,加强了中央集权:扩大了国家统治基础,有利于提高官员的素质;有利于打破特权垄断,加强社会阶层流动性:有益于社会重学风气的形成;有利于促进偏远地区的文化进步。

历史试题

一、单选题(共70分)

1.远古时期,随着社会生产力的发展,人们逐渐从依靠原始的渔猎、采集等寻找食物转变为主要依靠饲养和种植获取食物。这种变化反映出

A.种植经济是农业兴起的重要标志 B.农业成为古代社会基本生产部门

C.种植经济根本改变了人类生活方式 D.农业和畜牧业成为独立生产部门

2.《尚书》保存了商周时期一些重要史料,根据下表内容可知当时

内容 出处

人无于水监,当于民监 《尚书·酒诰》

惟王子子孙孙永保民 《尚书·梓材》

天使自我民视,天听自我民听 《尚书·泰誓》

A.神权色彩浓厚 B.出现敬天保民的民本思想

C.儒家思想形成 D.形成王位世袭的集权观念

3.班固《汉书艺文志》说:诸子百家“其言虽殊,辟犹水火,相灭亦相生也。仁之与义,敬之与和,相反皆相成也。”这表明,先秦时期

A.百家争鸣中有共通之处 B.儒学汇集了各家思想精华

C.文化统一成为了共识 D.诸子百家的主张基本一致

4.春秋战国时期社会经历着划时代的变革,促成了思想文化界的百家争鸣,以下人物其思想属于同一学派的是

A.孔子和墨子 B.孟子和邹衍 C.老子和庄子 D.荀子和韩非子

5.“臣(李斯)请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。”“臣(董仲舒)愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”二者的主张

A.都使传统文化遭遇灭顶之灾 B.实质都是思想文化专制

C.都使儒家思想成为正统思想 D.实质都是加强中央集权

6.秦王赢政认为自己德高三皇,功过五帝,合称“皇帝”。皇帝的印称“玺”,命令称“制”或“诏”,自称“朕”,任何人对皇帝的名字都要避讳。这体现出皇帝制度的特点是

A.皇权至上 B.皇位世袭 C.皇帝独尊 D.皇权神授

7.下表为两汉之际江南部分地区的户口增长数据,据此可推知,江南地区户口增长的主原因是

郡国 元始二年(2年) 永和五年(140年) 增长率(%)

户 口 户 口 户 口

豫章郡(今江西南昌) 67462 351965 406496 1668906 502.6 374.2

桂阳(今湖南郴州) 28119 156488 135029 501403 380.2 220.4

零陵都(今湖南零陵) 21092 139378 212284 1001578 906.5 618.6

武陵那(今湖雨常德) 34177 185758 46672 250913 36.6 35.1

A.人口出生数量增加 B.经济重心的南移

C.统治者的轻薄薄赋 D.中原人口的南下

8.先秦时期的“礼”还含情脉脉,而秦汉以后的礼则大量吸收法家精神,成为表达独尊官府的专制统治意志,亦即变异蜕化成了所谓的“礼教”“名教”。这一变化反映了

A.礼法合一、伦理之上 B.以礼制刑、法理融合

C.儒学变异、淡化教化 D.礼法结合、服务政治

9.某同学查阅了有关“赤壁之战”“三国鼎立”“人口南迁”“北魏孝文帝改革”的一些历史资料进行主题探究,他探究的主题是

A.统一国家的建立 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的社会 D.民族关系的发展

10.有学者研究指出,李白未曾参加科举,但他早就声名远扬,因而由玉真公主推荐,应诏入京,供奉翰林。学者意在强调

A.李白自身才华横溢 B.唐朝选官有多种途径

C.宗族干预国家政治 D.官僚体制的确立

11.对下图所示的历史变化,下列解释最合理的是

唐末藩镇割据形势图(902年)

五代十国前期形势图(910年)

A.生产力发展影响王朝更替 B.历史发展具有一定的延续性

C.分裂割据在古代难以避免 D.社会形态由低级向高级演进

12.梁武帝在优待士族的同时,又称在选官过程中“虽复牛盐军肆寒品后门,并随才试吏,勿有遗漏”“用人殊重,简以才能,不限资地”。这些做法

A.瓦解了传统的人才选拔制度 B.进一步激化了统治阶级内部矛盾

C.便于庶族地主参与国家治理 D.削弱了封建国家政权的统治基础

13.唐初的租庸调制规定:遇有水旱虫霜为灾,十分损四以上免租,十分损六以上免调,十分损七以上课役俱免,在服役与纳绢之间有一定的灵活性。这一规定

A.减轻了农民负担 B.保证了农业生产时间

C.简化了税收名目 D.解决了政府财政问题

14.封是指封驳还并对诏敕之不当者加以驳正。有人对《唐会要)的记载进行抽样统计、3卷至56卷中关于皇帝诏令遭谏议官封驳的就有16次,其中11次封驳有效。这些记载反映出唐代

A.中央决策机制不断完善 B.中央集权加强

C.专制皇权受到一定限制 D.集体议政决定国家政策

15.史料记载,唐朝时三省的长官都是宰相,同时由皇帝临时加以名号的其他官员也成为宰相,唐中宗的时候,居然出现同时有10多个宰相共秉朝政的局面。这一现象

A.彻底瓦解了三省六部制度

B.分割了相权,加强了皇权

C.大大提高了政府行政效率

D.集思广益,有利于科学决策

16.隋唐时期,儒学家们在处理儒、释、道三者的关系时,提出了“三教台一”的主张,也就是“儒、释、道三教合归儒”。其本质是

A.传播佛教 B.倡导思想多元 C.弘扬儒学 D.否定儒学正统

17.唐朝时期,统治者推行宽松的宗教政策,思想多元化继续发展,从儒、佛、道三教并行到三教合的趋势更加突出。这说明当时

A.佛教开始本土化进程 B.崇尚“清谈”的社会风气盛行

C.儒学已丧失正统地位 D.文化呈现开放与包容的特征

18.王安石提出了以保甲法为起点的军事改革的设想:先用受过训练的民兵逐渐代替雇佣兵执行驻防或出征任务,最终恢复古代民兵不分离的征兵制度以取代募兵制度。据此可知,王安石实行这一改革旨在

A.加强社会的治安 B.杜绝地方动乱发生

C.提高军队战斗力 D.增强官兵的凝聚力

19.宋代处于中国古代社会承上启下的转型时期,从唐代开始的社会经济结构和阶层结构的变化,在宋代得以最终完成。这一过程

A.瓦解了传统的“四民”结构 B.冲击了农耕经济的发展

C.使平民社会的因素开始显现 D.加强了社会阶层的固化

20.宋代科举制不但取消了门第限制,扩大了取士名额,考试内容也从以诗赋为主改为经义、诗赋、策论并重,而且考中进士即可授官,无需再经吏部考试。这会

A.解决了阶层固化的问题 B.扩大封建统治的基础

C.确立重文轻武治国理念 D.空前地强化中央集权

21.元朝对于云南等西部少数民族地区的官员任用主要来自两方面,一是中央委派,二是任用当地土官进行治理。元政府设立宣政院对西部地区进行治理,而土官治理的地区都归属于宣政院所管辖,宣政院的用人原则就是“其为使位第二者,必僧为之”“帅臣以下,亦必僧俗并用,军民同摄”。对材料解读最合理的是

A.专制集权高度强化 B.十分注重拉拢少数民族上层人士

C.国家治理的原则性与灵活性 D.实现了对边疆地区较长时间的稳定统治

22.通过对从秦朝到清朝中央、地方两级官制演变的基本史实学习,你认为中国古代政治制度的特点有:

①削弱地方,加强中央②削弱相权,加强君权

③对边疆地区的管辖和治理日趋严密④逐渐强化对地方官吏的控制和监视

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④

23.“市井经纪之家……·夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。”材料所描述的商业现象出现在

A.秦朝咸阳 B.汉朝洛阳 C.东晋建康 D.宋朝东京

24.乾德三年(965年),宋太祖降诏开封府:“令京城夜市至三鼓已来,不得禁止。”首次用法令的形式把自发形成的夜市商业活动固定下来。仁宗庆历年间,城市的宵禁之制也被废除。据此可知,宋初以来

A.商业活动不再受政府的监管 B.坊市的界限已被打破

C.政府逐渐放松对商业的限制 D.政府改变了传统经济政策

25.下表是某历史学习兴趣小组搜集汇总关于宋代经济的文献资料。对表中内容解释合理的是

序号 内容 出处

1 “籴米买束薪,百物资之市。” 苏轼《东坡全集》卷二四

2 “每一交易,动即千万,骇人闻见。” 孟元老《东京梦华录》卷二

3 “货物之至者无不售,且不问多少,一日可尽。” 范成大《吴船录》卷下

A.商品经济繁荣 B.重农抑商政策废除

C.民族交融加强 D.自然经济完全解体

26.文天祥抗元被俘,但他在异族强权面前,正气浩然,风骨铮铮,写下了“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”千古绝唱。文天祥的行为

A.深受程朱理学的影响 B.受佛教形亡而神不灭论的影响

C.加深了南宋民族危机 D.反映出当时知识分子不谙世事

27.朱熹认为“天地之间,有理有气”,“理”是创造万物的根本,“理”是第一性的;“气”是创造万物的材料,它是受“理”支配的,所以“气”是第二性的。这一主张反映出朱熹的哲学体系属于

A.主观唯心主义 B.客观唯心主义

C.辩证唯物主义 D.历史唯物主义

28.据文献记载,楚地崇拜火神,西周王宛一带崇拜农神;楚地方言称哺乳为“谷”,将老虎叫作“於菟”。春秋战国时期,不少北方的名士将楚人讥嘲为“南蛮鴃舌(讲话像鸟叫般难懂)之人”。这反映出

A.中原文化对周边的渗透加强 B.南北文化存在较大差异

C.分封制导致地区间交往停滞 D.华夏文明的多元一体性

29.直接负责提督特务机关东厂和锦衣卫的是

A.皇帝 B.内阁 C.六部 D.司礼监

30.明成祖时期,以巩固朝贡体系及“耀兵异域,示中国富强”为目的的历史事件是

A.张骞出使西域 B.郑成功收复台湾 C.郑和下西洋 D.鉴真东渡

31.有学者认为,明朝制度不是一个高明的制度,丞相的替代物(内阁制)毕竟不能起到原来宰相制的作用,所以制度的惰性暴露得特别充分。该学者旨在强调

A.明朝政治变革违背法理 B.宰相制的平衡性和有效性

C.废丞相有违统治者初衷 D.明朝内阁未起到辅政作用

32.雍正七年(1729年),为了对西北发动叛乱的准噶尔用兵,为保密和缩短文件奏请批复的时间,便于宣召,雍正帝在寝宫附近设置了

A.内阁 B.议政王大臣会议 C.南书房 D.军机处

33.古代中国有“北筑长城而守藩篱”的军事防御思想,下图是某一时期长城的示意图,有关叙述不正确

A.此段长城西起临洮、东至辽东 B.为防范蒙古骑兵而布置军镇“九边”

C.在沿线开放马市促进贸易发展 D.成为联结游牧民族和农耕民族的纽带

34.明清之际的思想家顾炎武是我国伟大的思想家。下列属于其思想的是

A.“存天理,灭人欲” B.“工商皆本”

C.“穿衣吃饭,即是人伦物理” D.“天下兴亡,匹夫有责”

35.在城市商品经济繁荣,文化知识进一步普及的背景下,明清小说取得了重要成就。下表对应关系不正确的是

A 《水浒传》 施耐庵 元末明初 第一部以农民起义为题材的长篇小说

B 《西游记》 吴承恩 明朝中期 充满浪漫主义气息的长篇神话小说

C 《儒林外史》 吴敬梓 清朝中期 中国古代优秀的讽刺小说

D 《红楼梦》 曹雪芹 清朝中期 我国古典浪漫主义文学的高峰

A.A B.B C.C D.D

二、判断题(共10分)

36.中国是瓷器的故乡,商朝时已烧制出原始瓷器;至唐朝,已形成了南青北白两大制瓷系统。

37.从三国到五代,由于佛教和道教的传播,儒学的正统地位受到冲击。( )

38.1368年,朱元璋称帝,定都应天府,南京从此成为明朝的首都。( )

39.军机处的设置使君主专制制度发展到顶峰。

40.现代英国君主立宪制是君主制、贵族制与民主制三者融为一体的混合物。

三、材料分析题(共20分)

41.阅读材料,回答问题。

材料一 秀才、孝廉从州郡中选拔出来后,在中央接受考试,考试成绩获得中正的承认后,成为乡品。大体上成绩甲等转换为乡品二品,乙等为三品,丙等为四品。他们经过艰难的考试,好不容易才获得乡品四品。而另一方面,世家子弟因清谈而活跃于社交界,唾手便获得乡品二品。结果,孝廉制度被包括于九品官人法之中,与其说是选拔人才,不如说是压抑人才,成为只有下层士人参加的选举。这样,九品官人法成为贵族运作的且只对现有贵族阶级有利的制度。

——摘编自宫崎市定《九品官人法研究:科举前史》

材料二 随着门阀制度腐朽性的暴露,国家为了加强对地方社会的控制,必须有强力的官僚队伍支持和相应的选拔手段。州县长官不得辟署属僚,其任用权收归中央,中央吏部不断将大批有任官资格的人掌握在自己手中。隋大业初年,科举制应运而生,直到清朝光绪三十一年终止,影响中国社会长达1300年。科举制是一个具有较强开放性的人才选拔制度,能把不同阶层的精英分子源源不断地吸纳到统治层内,统治基础不断扩大,官僚体系也获得了有效的代谢机制。为了改变自身和家族命运,越来越多的人走上“识字一读书一考试”的道路,社会整体文化水平由于百姓识字率的上升而相应地得到提高。比较偏远的云贵地区,其文化层次无法与先进的江南地区相比。中央政府基于这种发展的不平衡性,为保证相对落后地区文化的继起和发展,采取分区配额制,保证偏僻地区的权利和机会。

——摘编自牛建强《科举制是如何产生的》

(1)根据材料一,概括九品中正制的特点,并结合所学知识指出其弊端。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳科举制产生的背景及其积极作用。

参考答案

A 2.B 3.A 4.C 5.B 6.C 7.D 8.D 9.B 10.B 11.B 12.C 13.A 14.C 15.B 16.C 17.D 18.D 19.C 20.B 21.C 22.D 23.D 24.C 25.A 26.A 27.B 28.B 29.D 30.C 31.B 32.D 33.A 34.D 35.D

36.正确

37.正确

38.错误

39.正确

40.正确

41.

(1)特点:是对察举制的继承和发展;以品第之法选拔官吏;注重家世门第;政治呈现贵族化特征。弊端:依据门第选官,人才来源有限,官吏的文化素质不高;九品中正制成为门阀士族维护特权、把持朝政的工具全国人オ集中到中央,导致地方行政效率降低。

(2)背景:隋朝统一全国,需要进一步加强中央集权;门阀制度日益腐朽;隋朝地方任用官吏权力收归中央。积极作用:选用官吏的权力收归中央,加强了中央集权:扩大了国家统治基础,有利于提高官员的素质;有利于打破特权垄断,加强社会阶层流动性:有益于社会重学风气的形成;有利于促进偏远地区的文化进步。

同课章节目录