13.1 磁场 磁感线 教学设计

文档属性

| 名称 | 13.1 磁场 磁感线 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 51.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-12-08 19:40:16 | ||

图片预览

文档简介

第13章 电磁感应与电磁波初步

第1节 磁场 磁感线

教学内容分析

《磁场 磁感线》是《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》必修课程必修3模块中“电磁场与电磁波初步”主题下的内容。课程标准要求为:能列举磁现象在生产生活中的应用。了解我国古代在磁现象方面的研究成果及其对人类文明的影响。关注与磁相关的现代技术发展。通过实验,认识磁场。了解磁感应强度,会用磁感线描述磁场。体会物理模型在探索自然规律中的作用。《普通高中物理课程标准(2017年版)解读》对课程标准的解读为:本条目要求学生通过调查、查阅资料等活动,整理磁现象在生产生活中应用的例子和我国古代对磁学的研究成果,体验科学知识在生活和科技中的应用,体会科学·技术·社会·环境关系。教师可以通过介绍我国古代的磁学研究成果,以及对人类文明的重大贡献,增强学生的民族自豪感,落实物理学科教书育人功能。

要求学生通过实验的方法认识磁场,知道磁极和通电导线周围存在磁场;认识磁场是一种物质,体会物质世界的多样性,丰富学生的物质观。在类比电场线的过程中引入磁感线,知道磁感线是描述磁场的一种物理模型;通过实验知道条形磁铁、蹄形磁铁的磁场分布情况,并会用磁感线近似描绘它们的磁场;通过实验知道通电直导线、螺线管周围的磁感线分布情况,体会物理模型在探索自然规律中的作用。

本节课引导学生认识磁现象和磁场,通过磁现象的具体实例,向学生展示磁现象的应用。电流的磁效应及磁现象原理是本节课的重点和难点,也是后续学习的知识基础。本节内容通过对电场和磁场的比较,了解磁场的特性。利用类比法学习本节,有助于学生掌握事物之间的相关性,提升学生的物理学科核心素养。

学情分析

磁现象和磁场的相关知识,学生在初中有所接触,在日常生活中学生对磁现象也有一定的了解。很多磁现象是比较抽象的,大部分学生知道电与磁之间是有联系的,但是不能用一种普遍联系的观点来看待电与磁的关系。通过本节课的学习,有助于学生进一步掌握类比法。由于学生对身边的磁现象及其应用比较感兴趣,因此本节课有助于学生利用所学知识解决实际问题,提升解决实际问题的能力;有助于学生通过多媒体手段,查找和了解有关地磁场的相关知识,在,满足获取新知需求的同时,培养学生的高阶思维能力。

教学目标

1.学生了解磁现象和电和磁的联系,了解电流磁效应的发现过程。体会奥斯特发现的重要意义,体会探索自然奥秘的艰难与克服困难带来的成就感。

2.学生知道磁场的基本特性和磁感线的含义,知道几种常见磁场磁感线的空间分布情况。体会如何使用形象化的手段描述物理现象。

3.学生会应用安培定则判断通电直导线和通电线圈周围磁场的方向。

4.学生了解安培分子电流假说。

教学重难点

教学重点:电流的磁效应和磁场概念的形成。

教学难点:对磁场物质性的认识、磁感线的三维分布特点

教学方法:讲授法、演示实验、启发式教学、类比教学法

教学过程

环节 情境 问题 教师活动 学生活动 设计意图 学生发展

激趣入境 播放磁悬浮视频短片 磁体能够在超导体上方悬浮,是什么力在起作用?生活中有哪些与磁现象有关的实例? 播放视频短片,提出问题引导学生思考。 1.视频短片:磁体在空中悬浮。 2.提出问题:能否举出生活中的磁现象? 1.观看视频。 2.思考教师提出的问题,积极发言。生活中的磁卡、电磁铁、音响、电话机等均与磁现象有关。 通过观看视频短片和列举生活中的实例,引导学生联系生活实际,回想生活经验,使学生感受到物理现象就在身边,增强学习兴趣。 认识生活中的磁现象,感知物理学在生活中的应用。能够从物理学的视角描述和解释自然现象。

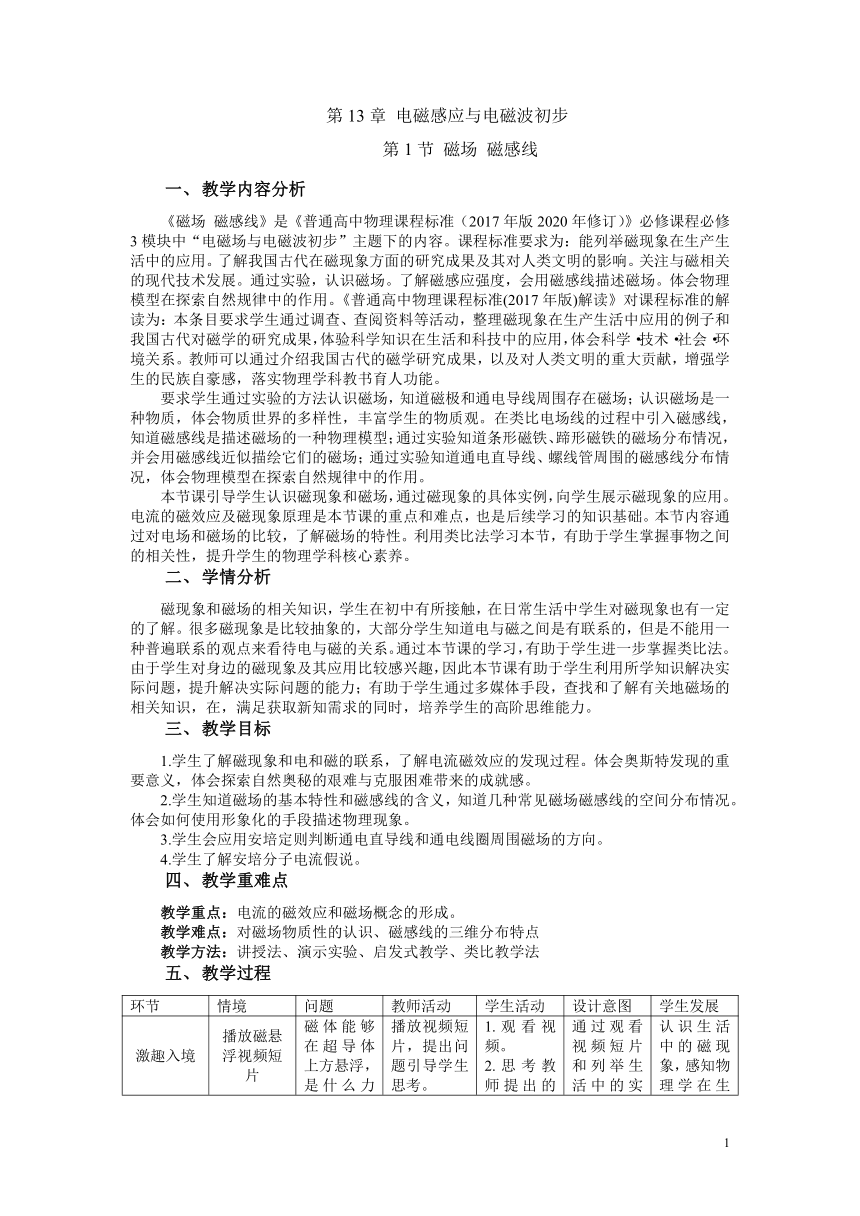

引导体验 将铁顶置于条形磁铁周围,没有接触时,铁钉被吸引;在条形磁铁周围不同位置,吸引力大小不同。 1.铁钉和磁铁没有接触,如何发生相互作用? 2.电荷之间的相互作用与磁铁之间的相互作用原理是否相同? 1.演示实验:铁钉和条形磁铁之间的相互作用。介绍磁性和磁极的概念。 2.类比电场,引出磁场的概念。 电荷A 电 场 电荷B 磁体A 磁 场 磁体B 1.观察演示实验,分析磁铁吸引铁钉原因。积极思考,体会物理概念的形成过程。 2.对比电荷之间的相互作用,思考磁体之间的相互作用。电荷之间的相互作用通过电场产生的,磁体之间的相互作用通过磁场产生。 通过实验演示和问题思考,让学生感受身边的磁现象,培养学生归纳总结的能力。利用类比的学习方法培养学生知识迁移的能力。 通过观察实验,了解铁钉和磁铁之间存在相互作用,认识物理研究是建立在观察和实验基础上的一项创造性工作。认识电荷与电荷之间、磁铁与磁铁之间的相互作用存在共同点,能够在熟悉的问题情境中根据需要选用恰当的模型解决简单的物理问题。

引导体验 展示我国古代和各国科学家对有关磁现象的研究及磁现象的应用。 我国古代有哪些关于磁现象的发明和发现?代表人物有谁? 提出问题,引导学生思考。 介绍我国古代有关磁现象的研究和发明,介绍指南针在航海中的作用以及众多科学家对磁现象的研究和探索。介绍奥斯特实验及科学探究的辛苦历程。 小组讨论,思考回答老师提出的问题。 指南针的发现为人类航海事业的发展奠定了坚实的基础,东汉学者王充在《论衡》一书中描述的“司南”,是人们公认最早的磁性定向工具。 通过介绍古人和科学家对磁现象的研究,弘扬我国优秀传统文化,增强学生的民族自豪感和责任感,激发学生促进人类科学事业的传承性和社会的发展而学习的热情。 认识物理学是人类认识自然的方式之一,是不断发展的,是具有相对持久性和普适性。增强爱国主义精神和文化自信。

为每个小组提供小磁针,导线、电源,开关等实验器材。 电与磁之间是否存在联系呢? 奥斯特是如何发现电和磁之间存在联系的? 为每组学生提供奥斯特实验器材,指导学生设计实验,完善实验方案,并进行合理的实验操作。追寻奥斯特的足迹,探究电流周围的磁场。 小组合作利用器材进行分组实验,将小磁针放在通电导线周围的不同位置,观察小磁针的转动情况。体验实验过程,分析实验现象及产生的原因。 培养学生小组合作的能力和动手操作的能力,让学生体悟科学家在科学探索中的困难与艰辛。 认识到客观事物普遍存在联系。能够分析物理现象,提出可探究的物理问题,制定科学研究方案,选用合适的器材进行实验,分析现象,得到结论。

能力提升 回想磁悬浮悬浮在超导体上方视频。 演示通电导线和磁铁之间的作用。演示通电导线之间的相互作用。 1.磁体悬浮在超导体上方,磁体为何会受到磁场力? 2.磁体和磁体、磁体和电流、电流和电流之间是如何相互作用的? 1.演示通电导线和磁铁之间的相互作用。 2.演示通电导线之间的相互作用。引导学生归纳总结物理规律。 学生思考老师提出的问题,讨论,利用所学知识回答问题。 观察实验现象,归纳总结物理规律:磁体和磁体、磁体和电流、电流和电流之间通过磁场发生相互作用。 通过观察演示实验,总结物理规律,培养学生归纳总结的能力和科学思维素养。 从物理学视角正确描述和解释物理现象。能分析相关事实或结论,发现物理规律,形成合理推论。

达标训练 播放视频:太阳发出的带电粒子流入地球磁场,在地球南北两极附近地区高空出现极光现象。 1.极光现象是如何产生的?是一种磁现象吗? 2.地球周围的磁场有什么特点? 1.极光现象 引导学生观看视频并思考问题:极光现象的产生原因?带电粒子为什么会发生偏转? 2.地磁场 播放视频短片,提出问题,引导学生积极思考:地球周围的磁场分布有什么特点? 1.观看视频,思考问题。通过小组讨论,了解到极光现象是自然界中的磁现象。 2.观看视频,思考问题。人类生活在一个巨大的磁场当中,了解地球周围磁场的特点,知道科学家关于地磁场的研究内容。 让学生利用所学知识,理解自然现象的本质原因,提升科学素养。 让学生了解人类赖以生存的地球家园,爱护地球环境。同时明白人类对地球的了解还远远不够,需要更加努力,探索知识的奥秘。 观察,讨论极光的形成原因过程中,知道所学概念、规律及其相互关系。能从物理学视角正确描述和解释自然现象。

课堂小结 依据板书内容,进行思考和小结。 在本节课中,你学习到了哪些知识?有什么收获?可以解决什么实际问题? 引导学生回顾本节课的探究过程以及所学到的知识,将知识系统化,建构知识体系。 归纳本节课所学内容:首先认识了磁现象。了解磁体和磁体、磁体和电流、电流和电流之间均是通过磁场相互作用。 让学生回顾课上所学知识,理解所学知识的层次结构和相互关系,培养学生的阶段性反思能力。 知识进一步系统化、网络化。提升反思能力,学会学习。认识物理研究是建立在观察和实验基础上的创造性工作。

板书设计

§ 13.1 磁场 磁感线

磁现象

磁性 磁极

磁场

磁体的磁场

电流的磁场:奥斯特实验

地磁场

教学反思

1.回顾古代发明,激发爱国情怀

在认识生活中的磁现象之后,引出我国古代人民对磁现象的认识和应用,我国古代指南针的发明为人类航海事业的发展奠定了坚实的基础。东汉学者王充在《论衡》一书中描述的“司南”,是人们公认的最早磁性定向工具。学生了解我国古代对磁现象的研究,了解到中华民族灿烂的历史文化,激发爱国情怀。在今后的教学中,加强学生对物理学史相关知识的学习,进一步培养学生的民族自豪感和爱国情怀。

2.还原科学实验,培养探究精神

电和磁之间的联系经历了大量的困难最终由奥斯特经过实验探究,找到了电磁联系。为让学生体会科学探究中遇到的困难,提供给学生分组实验器材,探究电流的磁效应。通过这种教学设计,培养学生的科学探究素养。绝大多数学生都能够积极参与,通过小组合作,分析,探究通电导线周围的磁场。在今后的教学中,要加强学生在动手操作、实验探究等方面的引导,培养学生积极的科学探索精神和严谨的科学态度,体悟科学家的辛苦历程。2

1

第1节 磁场 磁感线

教学内容分析

《磁场 磁感线》是《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》必修课程必修3模块中“电磁场与电磁波初步”主题下的内容。课程标准要求为:能列举磁现象在生产生活中的应用。了解我国古代在磁现象方面的研究成果及其对人类文明的影响。关注与磁相关的现代技术发展。通过实验,认识磁场。了解磁感应强度,会用磁感线描述磁场。体会物理模型在探索自然规律中的作用。《普通高中物理课程标准(2017年版)解读》对课程标准的解读为:本条目要求学生通过调查、查阅资料等活动,整理磁现象在生产生活中应用的例子和我国古代对磁学的研究成果,体验科学知识在生活和科技中的应用,体会科学·技术·社会·环境关系。教师可以通过介绍我国古代的磁学研究成果,以及对人类文明的重大贡献,增强学生的民族自豪感,落实物理学科教书育人功能。

要求学生通过实验的方法认识磁场,知道磁极和通电导线周围存在磁场;认识磁场是一种物质,体会物质世界的多样性,丰富学生的物质观。在类比电场线的过程中引入磁感线,知道磁感线是描述磁场的一种物理模型;通过实验知道条形磁铁、蹄形磁铁的磁场分布情况,并会用磁感线近似描绘它们的磁场;通过实验知道通电直导线、螺线管周围的磁感线分布情况,体会物理模型在探索自然规律中的作用。

本节课引导学生认识磁现象和磁场,通过磁现象的具体实例,向学生展示磁现象的应用。电流的磁效应及磁现象原理是本节课的重点和难点,也是后续学习的知识基础。本节内容通过对电场和磁场的比较,了解磁场的特性。利用类比法学习本节,有助于学生掌握事物之间的相关性,提升学生的物理学科核心素养。

学情分析

磁现象和磁场的相关知识,学生在初中有所接触,在日常生活中学生对磁现象也有一定的了解。很多磁现象是比较抽象的,大部分学生知道电与磁之间是有联系的,但是不能用一种普遍联系的观点来看待电与磁的关系。通过本节课的学习,有助于学生进一步掌握类比法。由于学生对身边的磁现象及其应用比较感兴趣,因此本节课有助于学生利用所学知识解决实际问题,提升解决实际问题的能力;有助于学生通过多媒体手段,查找和了解有关地磁场的相关知识,在,满足获取新知需求的同时,培养学生的高阶思维能力。

教学目标

1.学生了解磁现象和电和磁的联系,了解电流磁效应的发现过程。体会奥斯特发现的重要意义,体会探索自然奥秘的艰难与克服困难带来的成就感。

2.学生知道磁场的基本特性和磁感线的含义,知道几种常见磁场磁感线的空间分布情况。体会如何使用形象化的手段描述物理现象。

3.学生会应用安培定则判断通电直导线和通电线圈周围磁场的方向。

4.学生了解安培分子电流假说。

教学重难点

教学重点:电流的磁效应和磁场概念的形成。

教学难点:对磁场物质性的认识、磁感线的三维分布特点

教学方法:讲授法、演示实验、启发式教学、类比教学法

教学过程

环节 情境 问题 教师活动 学生活动 设计意图 学生发展

激趣入境 播放磁悬浮视频短片 磁体能够在超导体上方悬浮,是什么力在起作用?生活中有哪些与磁现象有关的实例? 播放视频短片,提出问题引导学生思考。 1.视频短片:磁体在空中悬浮。 2.提出问题:能否举出生活中的磁现象? 1.观看视频。 2.思考教师提出的问题,积极发言。生活中的磁卡、电磁铁、音响、电话机等均与磁现象有关。 通过观看视频短片和列举生活中的实例,引导学生联系生活实际,回想生活经验,使学生感受到物理现象就在身边,增强学习兴趣。 认识生活中的磁现象,感知物理学在生活中的应用。能够从物理学的视角描述和解释自然现象。

引导体验 将铁顶置于条形磁铁周围,没有接触时,铁钉被吸引;在条形磁铁周围不同位置,吸引力大小不同。 1.铁钉和磁铁没有接触,如何发生相互作用? 2.电荷之间的相互作用与磁铁之间的相互作用原理是否相同? 1.演示实验:铁钉和条形磁铁之间的相互作用。介绍磁性和磁极的概念。 2.类比电场,引出磁场的概念。 电荷A 电 场 电荷B 磁体A 磁 场 磁体B 1.观察演示实验,分析磁铁吸引铁钉原因。积极思考,体会物理概念的形成过程。 2.对比电荷之间的相互作用,思考磁体之间的相互作用。电荷之间的相互作用通过电场产生的,磁体之间的相互作用通过磁场产生。 通过实验演示和问题思考,让学生感受身边的磁现象,培养学生归纳总结的能力。利用类比的学习方法培养学生知识迁移的能力。 通过观察实验,了解铁钉和磁铁之间存在相互作用,认识物理研究是建立在观察和实验基础上的一项创造性工作。认识电荷与电荷之间、磁铁与磁铁之间的相互作用存在共同点,能够在熟悉的问题情境中根据需要选用恰当的模型解决简单的物理问题。

引导体验 展示我国古代和各国科学家对有关磁现象的研究及磁现象的应用。 我国古代有哪些关于磁现象的发明和发现?代表人物有谁? 提出问题,引导学生思考。 介绍我国古代有关磁现象的研究和发明,介绍指南针在航海中的作用以及众多科学家对磁现象的研究和探索。介绍奥斯特实验及科学探究的辛苦历程。 小组讨论,思考回答老师提出的问题。 指南针的发现为人类航海事业的发展奠定了坚实的基础,东汉学者王充在《论衡》一书中描述的“司南”,是人们公认最早的磁性定向工具。 通过介绍古人和科学家对磁现象的研究,弘扬我国优秀传统文化,增强学生的民族自豪感和责任感,激发学生促进人类科学事业的传承性和社会的发展而学习的热情。 认识物理学是人类认识自然的方式之一,是不断发展的,是具有相对持久性和普适性。增强爱国主义精神和文化自信。

为每个小组提供小磁针,导线、电源,开关等实验器材。 电与磁之间是否存在联系呢? 奥斯特是如何发现电和磁之间存在联系的? 为每组学生提供奥斯特实验器材,指导学生设计实验,完善实验方案,并进行合理的实验操作。追寻奥斯特的足迹,探究电流周围的磁场。 小组合作利用器材进行分组实验,将小磁针放在通电导线周围的不同位置,观察小磁针的转动情况。体验实验过程,分析实验现象及产生的原因。 培养学生小组合作的能力和动手操作的能力,让学生体悟科学家在科学探索中的困难与艰辛。 认识到客观事物普遍存在联系。能够分析物理现象,提出可探究的物理问题,制定科学研究方案,选用合适的器材进行实验,分析现象,得到结论。

能力提升 回想磁悬浮悬浮在超导体上方视频。 演示通电导线和磁铁之间的作用。演示通电导线之间的相互作用。 1.磁体悬浮在超导体上方,磁体为何会受到磁场力? 2.磁体和磁体、磁体和电流、电流和电流之间是如何相互作用的? 1.演示通电导线和磁铁之间的相互作用。 2.演示通电导线之间的相互作用。引导学生归纳总结物理规律。 学生思考老师提出的问题,讨论,利用所学知识回答问题。 观察实验现象,归纳总结物理规律:磁体和磁体、磁体和电流、电流和电流之间通过磁场发生相互作用。 通过观察演示实验,总结物理规律,培养学生归纳总结的能力和科学思维素养。 从物理学视角正确描述和解释物理现象。能分析相关事实或结论,发现物理规律,形成合理推论。

达标训练 播放视频:太阳发出的带电粒子流入地球磁场,在地球南北两极附近地区高空出现极光现象。 1.极光现象是如何产生的?是一种磁现象吗? 2.地球周围的磁场有什么特点? 1.极光现象 引导学生观看视频并思考问题:极光现象的产生原因?带电粒子为什么会发生偏转? 2.地磁场 播放视频短片,提出问题,引导学生积极思考:地球周围的磁场分布有什么特点? 1.观看视频,思考问题。通过小组讨论,了解到极光现象是自然界中的磁现象。 2.观看视频,思考问题。人类生活在一个巨大的磁场当中,了解地球周围磁场的特点,知道科学家关于地磁场的研究内容。 让学生利用所学知识,理解自然现象的本质原因,提升科学素养。 让学生了解人类赖以生存的地球家园,爱护地球环境。同时明白人类对地球的了解还远远不够,需要更加努力,探索知识的奥秘。 观察,讨论极光的形成原因过程中,知道所学概念、规律及其相互关系。能从物理学视角正确描述和解释自然现象。

课堂小结 依据板书内容,进行思考和小结。 在本节课中,你学习到了哪些知识?有什么收获?可以解决什么实际问题? 引导学生回顾本节课的探究过程以及所学到的知识,将知识系统化,建构知识体系。 归纳本节课所学内容:首先认识了磁现象。了解磁体和磁体、磁体和电流、电流和电流之间均是通过磁场相互作用。 让学生回顾课上所学知识,理解所学知识的层次结构和相互关系,培养学生的阶段性反思能力。 知识进一步系统化、网络化。提升反思能力,学会学习。认识物理研究是建立在观察和实验基础上的创造性工作。

板书设计

§ 13.1 磁场 磁感线

磁现象

磁性 磁极

磁场

磁体的磁场

电流的磁场:奥斯特实验

地磁场

教学反思

1.回顾古代发明,激发爱国情怀

在认识生活中的磁现象之后,引出我国古代人民对磁现象的认识和应用,我国古代指南针的发明为人类航海事业的发展奠定了坚实的基础。东汉学者王充在《论衡》一书中描述的“司南”,是人们公认的最早磁性定向工具。学生了解我国古代对磁现象的研究,了解到中华民族灿烂的历史文化,激发爱国情怀。在今后的教学中,加强学生对物理学史相关知识的学习,进一步培养学生的民族自豪感和爱国情怀。

2.还原科学实验,培养探究精神

电和磁之间的联系经历了大量的困难最终由奥斯特经过实验探究,找到了电磁联系。为让学生体会科学探究中遇到的困难,提供给学生分组实验器材,探究电流的磁效应。通过这种教学设计,培养学生的科学探究素养。绝大多数学生都能够积极参与,通过小组合作,分析,探究通电导线周围的磁场。在今后的教学中,要加强学生在动手操作、实验探究等方面的引导,培养学生积极的科学探索精神和严谨的科学态度,体悟科学家的辛苦历程。2

1

同课章节目录

- 第九章 静电场及其应用

- 1 电荷

- 2 库仑定律

- 3 电场 电场强度

- 4 静电的防止与利用

- 第十章 静电场中的能量

- 1 电势能和电势

- 2 电势差

- 3 电势差与电场强度的关系

- 4 电容器的电容

- 5 带电粒子在电场中的运动

- 第十一章 电路及其应用

- 1 电源和电流

- 2 导体的电阻

- 3 实验:导体电阻率的测量

- 4 串联电路和并联电路

- 5 实验:练习使用多用电表

- 第十二章 电能 能量守恒定律

- 1 电路中的能量转化

- 2 闭合电路的欧姆定律

- 3 实验:电池电动势和内阻的测量

- 4 能源与可持续发展

- 第十三章 电磁感应与电磁波初步

- 1 磁场 磁感线

- 2 磁感应强度 磁通量

- 3 电磁感应现象及应用

- 4 电磁波的发现及应用

- 5 能量量子化