2021—2022学年统编版高中语文必修上册10.2《师说》教学课件(59张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修上册10.2《师说》教学课件(59张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-08 22:03:33 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

师

说

韩愈

这篇文章为谁而作?何以见得?文中有没有信息?

一代文学宗师为什么要为一个名不见经传的小伙子写下这一篇流芳千古的名篇佳作——《师说》?

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

被动句的类型

1、先发制人,后发制于人。

2、不者,若属皆且为所虏。

父母宗族,皆为戮没。

3、燕国见陵之耻除矣。

见笑于大方之家。

4、信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?

5、屈原放逐,乃赋《离骚》。

所谓的“古道”指的是古人从师之道。

古人的从师之道是什么?

择师的标准又是什么?

当时的时俗是怎么样的?

学习目标

一、能掌握重要文言实词;翻译重要句子。

二、能理解韩愈提出的“从师”主张。

三、能把握《师说》的论证艺术。

说:古文中的一种文体,属议论文范围,可叙可议,先叙后议,或夹叙夹议来陈述和解说自己对某种事物的见解。比“论”随便些,可理解为“谈谈……的道理”。如《马说》《爱莲说》《捕蛇者说》。

一、解题:关于“说”

师说:解说关于“从师”的道理。

韩愈,字退之,世称“韩昌黎”,唐代“古文运动”的倡导者,列“唐宋八大家”之首。 苏轼赞赏韩愈是“文起八代之衰”。

(韩愈、柳宗元、苏洵、苏轼、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩)

二、关于作者

韩愈是古文运动的倡导者,在文学史上,“古文”的概念是韩愈提出来的,是一种与内容空洞、重视词藻、堆砌典故、讲究对偶的骈文相对立的散文。它以儒家思想为基本内容,取法先秦两汉散文文法。

二、关于作者

二、关于作者

本文作于公元802年,当时韩愈35岁,在文坛已有声望。为了学习和宣传儒道,开展古文运动,他广泛结交青年后学,给以帮助和指导,因而遭到一般士大夫攻击,被讥讽为“好为人师”。《师说》就是回答这种责难的。

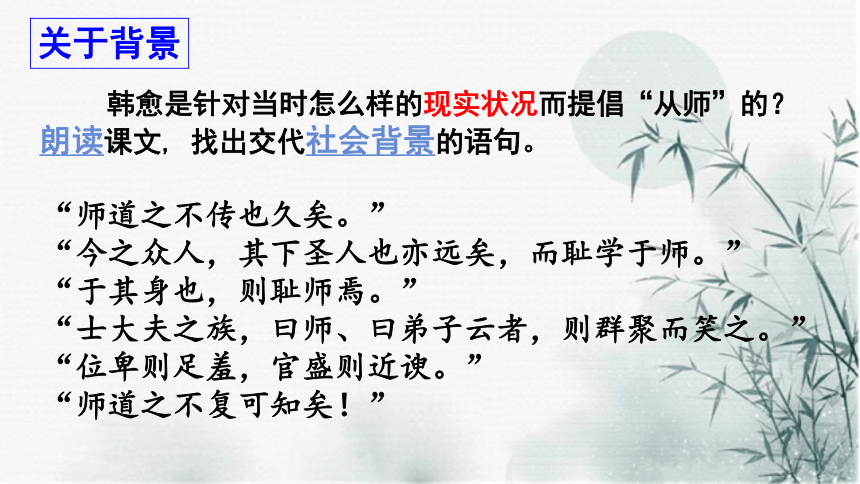

三、关于背景

韩愈是针对当时怎么样的现实状况而提倡“从师”的?朗读课文, 找出交代社会背景的语句。

“师道之不传也久矣。”

“今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。”

“于其身也,则耻师焉。”

“士大夫之族,曰师、曰弟子云者,则群聚而笑之。”

“位卑则足羞,官盛则近谀。”

“师道之不复可知矣!”

关于背景

在中国,自古以来就有从师的风尚,但是唐朝,人们却以从师为耻(唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。同时以官爵的高下为区分门第的标准)。

补充背景

孟子称“人之患在好为人师”。由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

屈子赋曰:“邑犬群吠,吠所怪也。”仆往闻庸、蜀之南,恒雨少日,日出则犬吠,余以为过言。前六七年,仆来南,二年冬,幸大雪逾岭,被南越中数州。数州之犬,皆苍黄吠噬,狂走者累日,至无雪乃已,然后始信前所闻者。今韩愈既自以为蜀之日,而子又欲使吾为越之雪,不以病乎?非独见病,亦以病子。估雪与日岂有过哉?顾吠者犬耳!度今天下不吠者几人,而谁敢炫怪于群目,以召闹取怒乎?

句读( ) 或不焉( )经传( ) 从师( )

传道( )老聃( )

蟠( ) 苌弘( ) 近谀( ) 作师说以贻( )之

须臾( )

dòu

fǒu

zhuàn

cóng

chuán

dān

pán

cháng

yú

yí

yú

四、熟读课文

五、文本讲解

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

文本字词:第一段

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

学者:(古)泛指求学的人;读书人。

(今)指有专门学问的人。

所以:(古) ①用来……办法(依据);

②……的原因(或缘由)。

(今)表因果关系的连词。

受:同“授”,传授。

“……者, ……也”是判断句的标志。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

之:指知识和道理。

孰:谁。

而:连词,表假设

从:跟从。

其:代词,它们。

乎:介词,“于”。

闻:知道,懂得。

师:以……为师,意动用法。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱无长无少,道之所存,师之所存也。

师:动词,学习。

庸:副词,表疑问,岂,哪

年:年龄。

是故:因此,所以。

无:无论。

之:取独,不译。

所存:所存在的地方。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

古时候求学的人一定有老师。老师,是(用来)传授道理、教授学业、解答疑难问题的。人不是生下来就懂道理的,谁能没有疑难问题?(如果)有了疑难问题不跟从老师(学习),他所存在的疑惑就永远不能解决了。出生在我前面的,他懂得道理本来比我早,我跟随他,以他为师;出生在我后面的,(如果)他懂得道理也比我早,我也跟从,以他为师。我(是向他)学习道理的,哪管他的生年在我之前还是在我之后呢?因此,无论(地位)高低,无论(年龄)大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

第一段

①第一段的中心论点是什么?

古之学者必有师

②作者是怎样围绕中心论点进行论证的?请梳理论证脉络。

文章内容探究

第一段:

提出中心论点:

①教师的职责

古之学者必有师。

②从师的必要性

③从师的标准

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

师者,所以传道受业解惑也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

文本字词:第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

师道:从师学习的风尚。

之:取独,不译。

出人:超出一般人。

犹且:尚且

焉:代词,代老师。

众人:(古)一般人。

(今)很多人,大家。

下:低于。

而:表转折。

耻:意动用法,以……为耻。

是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

圣、愚:形作名,圣明的人,愚笨的人。

形作动,圣明,愚笨

其:表推测语气,大概。

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

其: 代词,自己。

于:对于。 身:自己

耻:意动用法,以……为耻。

惑:糊涂

句读:古人指文辞休止和停顿处。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

之:宾语前置标志词。

或……或:有的……有的……

师:从师。 不:通“否”。

小、大:形作名,小的方面、大的方面

学:学习 遗:放弃。

明:形作名明智的地方

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”

乐师:以演奏音乐为职业的人。

之:代词,这样。

耻:以……为耻。

相师:拜别人为师。

之族:这类人。

曰:称,说

云:“诸如此类的说法”。

而:连词,修饰关系

彼:代词,他们

道:学问道德水平。

羞:以……为羞辱。

谀:阿谀奉承。

(呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!)

师道:从师的风尚。

之:取独,不译。/宾语前置的标志

齿:并列,排列。

其:代词,他们

乃:竟。

其:这

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

第二段

唉!(古代)从师学习的风尚不流传已经很久了,想要人们没有疑难问题很困难!古时候的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人也很远,却以向老师学习为耻辱。因此,圣人就更加圣明,愚人就更加愚蠢。圣人成为圣人的原因,愚人成为愚人的原因,大概都是出于此吧?

人们爱自己的孩子,就选择老师来教他们;(但是)对于他们自己呢,却以从师学习为耻,(真是)糊涂啊。那些儿童们的老师,是教给他们读书和学习其中的文句,不是我所说的(能)传授那些大道理、解答那些疑难问题的人。不通晓断句,不能解决疑难问题,有的(不通晓断句)向老师请教,有的(不能解决疑难问题)却不向老师学习,小的方面倒要学习,大的方面反而放弃,我看不出他们是明智的。

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

第二段

巫医、乐师、各种工匠这样的人,不以拜别人为师为耻。士大夫这类人,一听到有人称“老师”、称“弟子”的,就成群聚集在一起讥笑人家。问他们(为什么这样),他们就说:“他和他年纪差不多,道德学问也差不多。以地位低的人为师,就感到羞耻,以官位高的人为老师,就近于谄媚。”唉!从师学习的风尚不能恢复,从这里可以知道(原因)了。巫医、乐师和工匠这些人,君子们不屑与之同列,(可是)现在那些君子们的智慧程度竟然反而不及这些人,多么奇怪啊!

【问题】1、当时的社会风气是怎样的?

2、作者运用了什么论证手法?是从哪几个角度来分析并批判这种风气的?

【明确】

1、社会风气——师道之不传也久矣、

耻学于师

2、作者运用正反对比论证的手法,

论证方法 对象 从师态度 结果 观点

对比1

对比2 对比3 论证方法 对象 从师态度 结果 观点

对比1 纵比 今众人 耻学于师 愚益愚

古圣人 不耻相师 圣益圣 对比2 自比 于其子 相师而教 小学 于其身 耻师 大遗 对比3 横比 巫医乐师百工之人 不耻相师 士大夫之智不及巫医乐师百工之人 士大夫之族 曰师曰弟子……群聚而笑之 通过正反对比论证了从师学习的重要性

分论点与总论点关系:从批评反面现象中进一步阐明总论点

论据(三组对比) 正确态度 错误态度 议论抒情

1、古之圣人 圣人 众人 圣益圣,愚益愚

今之众人 从师而问 耻学于师 其皆出于此乎

2、对其子 爱其子 于其身 小学而大遗

对其身 择师而教 耻学于师 吾未见其明也

3、百工之人 百工之人 士大夫 师道不复,智反不能及

士大夫 不耻相师 群聚而笑之 其可怪也欤

课后“研讨与练习”(二)

文章内容探究

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师。”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

文本字词:第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

常:固定的。

师:以……为师。

之徒:这类人。

及:赶得上。

不必:不一定

攻:学习,研究。

而已:罢了。

如:像

问:第三段运用了什么论证方法?论证了什么?

举例论证、引用论证

列举孔子从师的事实,并引用孔子的话语。证明圣人无常师,能者为师的道理。

文章内容探究

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

文本字词:第四段

好:喜爱。

通:普遍。

于:前一个介词,表被动,被;

后一个也是介词,从

嘉:赞扬

行:推行

贻:赠送。

赞扬李蟠从师复古,

说明本文写作缘由。

举例论证

段落 关键句 主要内容 论证方法

第二段 嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣! 批判不重师道的态度, 抨击耻于从师的风气。 对比

论证

呜呼!师道之不复,可知矣。 第三段 圣人无常师。 列举孔子从师的事实, 证明能者为师的道理。 例证

引证

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。 第四段 李氏子蟠……不拘于时,学于余。 赞扬李蟠从师复古, 说明本文写作缘由。 举例

论证

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

六、结构图示

立论:

反面论证:

正面论证:

从师的必要

择师的标准

批判耻于从师

师生关系与师道关系

(能者为师)

师

说

老师的职责

立

破

立

理一理:用你喜欢的示意图理清文章思路。

关于结构

古之学者必有师

本文讲了许多从师的道理,哪些对我们今天仍有借鉴意义?

作者概括而全面地提出了老师的职责。强调学而知之,必须从师学习,能者为师,不耻下问,尊重老师,奖励后学等思想在今天仍有借鉴意义。

七、拓展延伸

八、作业:

以“师者”为标题,给出一个有关“师者”的定义(观点)并进行论证(理由)。

要求:运用对比论证,200字左右。

字词巩固

一、通假字

受 不

二、古今异义

学者 所以 众人 小学 不必

意动用法,以……为羞

意动用法,以……为师

名词作动词,学习

其下圣人也亦远矣

而耻学于师

小学而大遗

位卑则足羞

吾从而师之

吾师道也

方位名词作动词,低于

意动用法,以……为耻

形容词用作名词,小的方面,大的方面

三、词类活用

古之学者必有师

吾师道也

吾从而师之

师道之不传也久矣

巫医乐师百工之人

十年春,齐师伐我

名词,老师

动词,学习

意动用法,以……为师

动词,从师

名词,有专门技艺的人

名词,军队

四、一词多义(实词、虚词)

师

师道之不传也久矣

所以传道授业解惑也

六艺经传皆通习之

朔气传金柝

舍相如广成传舍

动词,流传

动词,传授

名词,古代解释经书的书

动词,传递,传送

名词,客舍

传

道理

道理

道德学问

风尚

风尚

规律

道

1. 其闻道也固先乎吾

2. 吾师道也

3. 道相似也

4. 师道之不传也久矣

5. 余嘉其能行古道

6. 策之不以其道

者

1.古之学者必有师

2.师者……解惑也

乎

1.生乎吾前

2.其皆出于此乎

其

1.爱其子

2.其闻道也固先乎吾

3.余嘉其能行古道

4.其为惑也

5.其皆出于此乎

6.其可怪也欤

代词,他的(它的)。

代词,他们。

代词,他。

代词,那,那些。

助词,表猜测语气,大概。

助词,表感叹语气,不译。

代词,……的人。

助词,表提顿。判断句标志

介词,相当于“于”,在。

助词,表反问语气。

之

1.古之学者必有师

2.人非生而知之者

3.吾从而师之

4.道之所存师之所存也

5.欲人之无惑也难矣

6.今之众人

7.圣人之所以为圣

8.士大夫之族

9.吾欲之南海何如

10.君将哀而生之乎

助词,的。

代词,代上文的道和业。

代词,他。

助词,不译。

助词,主谓之间,取消独立性。

助词,的。

助词,调节音节,无意义。

指示代词,这、此。

动词,到……去。

第一人称代词,我。

于

1.夫庸知其年之先后生于吾乎

2.其皆出于此乎

3.而耻学于师

4.不拘于时,学于余

5.于其身也,则耻师焉

6.不拘于时,学于余

7.师不必贤于弟子

8.故燕王欲结于君

9.公与之乘,战于长勺

10.积于今六十岁矣

介词,在。

介词,从。

介词,向。

介词,跟,向。

介词,对于。

介词,被、受。

介词,比。

介词,跟、同。

介词,在。

介词,到。

四、特殊句式

1、判断句

是、不是

师者,所以传道受业解惑也。

2、介词结构后置

生乎吾前,其闻道也固先乎吾

3、宾语前置

句读之不知,惑之不解

何厌之有

4、被动句

不拘于时,学于余

师

说

韩愈

这篇文章为谁而作?何以见得?文中有没有信息?

一代文学宗师为什么要为一个名不见经传的小伙子写下这一篇流芳千古的名篇佳作——《师说》?

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

被动句的类型

1、先发制人,后发制于人。

2、不者,若属皆且为所虏。

父母宗族,皆为戮没。

3、燕国见陵之耻除矣。

见笑于大方之家。

4、信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?

5、屈原放逐,乃赋《离骚》。

所谓的“古道”指的是古人从师之道。

古人的从师之道是什么?

择师的标准又是什么?

当时的时俗是怎么样的?

学习目标

一、能掌握重要文言实词;翻译重要句子。

二、能理解韩愈提出的“从师”主张。

三、能把握《师说》的论证艺术。

说:古文中的一种文体,属议论文范围,可叙可议,先叙后议,或夹叙夹议来陈述和解说自己对某种事物的见解。比“论”随便些,可理解为“谈谈……的道理”。如《马说》《爱莲说》《捕蛇者说》。

一、解题:关于“说”

师说:解说关于“从师”的道理。

韩愈,字退之,世称“韩昌黎”,唐代“古文运动”的倡导者,列“唐宋八大家”之首。 苏轼赞赏韩愈是“文起八代之衰”。

(韩愈、柳宗元、苏洵、苏轼、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩)

二、关于作者

韩愈是古文运动的倡导者,在文学史上,“古文”的概念是韩愈提出来的,是一种与内容空洞、重视词藻、堆砌典故、讲究对偶的骈文相对立的散文。它以儒家思想为基本内容,取法先秦两汉散文文法。

二、关于作者

二、关于作者

本文作于公元802年,当时韩愈35岁,在文坛已有声望。为了学习和宣传儒道,开展古文运动,他广泛结交青年后学,给以帮助和指导,因而遭到一般士大夫攻击,被讥讽为“好为人师”。《师说》就是回答这种责难的。

三、关于背景

韩愈是针对当时怎么样的现实状况而提倡“从师”的?朗读课文, 找出交代社会背景的语句。

“师道之不传也久矣。”

“今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。”

“于其身也,则耻师焉。”

“士大夫之族,曰师、曰弟子云者,则群聚而笑之。”

“位卑则足羞,官盛则近谀。”

“师道之不复可知矣!”

关于背景

在中国,自古以来就有从师的风尚,但是唐朝,人们却以从师为耻(唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。同时以官爵的高下为区分门第的标准)。

补充背景

孟子称“人之患在好为人师”。由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

屈子赋曰:“邑犬群吠,吠所怪也。”仆往闻庸、蜀之南,恒雨少日,日出则犬吠,余以为过言。前六七年,仆来南,二年冬,幸大雪逾岭,被南越中数州。数州之犬,皆苍黄吠噬,狂走者累日,至无雪乃已,然后始信前所闻者。今韩愈既自以为蜀之日,而子又欲使吾为越之雪,不以病乎?非独见病,亦以病子。估雪与日岂有过哉?顾吠者犬耳!度今天下不吠者几人,而谁敢炫怪于群目,以召闹取怒乎?

句读( ) 或不焉( )经传( ) 从师( )

传道( )老聃( )

蟠( ) 苌弘( ) 近谀( ) 作师说以贻( )之

须臾( )

dòu

fǒu

zhuàn

cóng

chuán

dān

pán

cháng

yú

yí

yú

四、熟读课文

五、文本讲解

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

文本字词:第一段

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

学者:(古)泛指求学的人;读书人。

(今)指有专门学问的人。

所以:(古) ①用来……办法(依据);

②……的原因(或缘由)。

(今)表因果关系的连词。

受:同“授”,传授。

“……者, ……也”是判断句的标志。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

之:指知识和道理。

孰:谁。

而:连词,表假设

从:跟从。

其:代词,它们。

乎:介词,“于”。

闻:知道,懂得。

师:以……为师,意动用法。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱无长无少,道之所存,师之所存也。

师:动词,学习。

庸:副词,表疑问,岂,哪

年:年龄。

是故:因此,所以。

无:无论。

之:取独,不译。

所存:所存在的地方。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

古时候求学的人一定有老师。老师,是(用来)传授道理、教授学业、解答疑难问题的。人不是生下来就懂道理的,谁能没有疑难问题?(如果)有了疑难问题不跟从老师(学习),他所存在的疑惑就永远不能解决了。出生在我前面的,他懂得道理本来比我早,我跟随他,以他为师;出生在我后面的,(如果)他懂得道理也比我早,我也跟从,以他为师。我(是向他)学习道理的,哪管他的生年在我之前还是在我之后呢?因此,无论(地位)高低,无论(年龄)大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

第一段

①第一段的中心论点是什么?

古之学者必有师

②作者是怎样围绕中心论点进行论证的?请梳理论证脉络。

文章内容探究

第一段:

提出中心论点:

①教师的职责

古之学者必有师。

②从师的必要性

③从师的标准

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

师者,所以传道受业解惑也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

文本字词:第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

师道:从师学习的风尚。

之:取独,不译。

出人:超出一般人。

犹且:尚且

焉:代词,代老师。

众人:(古)一般人。

(今)很多人,大家。

下:低于。

而:表转折。

耻:意动用法,以……为耻。

是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

圣、愚:形作名,圣明的人,愚笨的人。

形作动,圣明,愚笨

其:表推测语气,大概。

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

其: 代词,自己。

于:对于。 身:自己

耻:意动用法,以……为耻。

惑:糊涂

句读:古人指文辞休止和停顿处。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

之:宾语前置标志词。

或……或:有的……有的……

师:从师。 不:通“否”。

小、大:形作名,小的方面、大的方面

学:学习 遗:放弃。

明:形作名明智的地方

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”

乐师:以演奏音乐为职业的人。

之:代词,这样。

耻:以……为耻。

相师:拜别人为师。

之族:这类人。

曰:称,说

云:“诸如此类的说法”。

而:连词,修饰关系

彼:代词,他们

道:学问道德水平。

羞:以……为羞辱。

谀:阿谀奉承。

(呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!)

师道:从师的风尚。

之:取独,不译。/宾语前置的标志

齿:并列,排列。

其:代词,他们

乃:竟。

其:这

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

第二段

唉!(古代)从师学习的风尚不流传已经很久了,想要人们没有疑难问题很困难!古时候的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人也很远,却以向老师学习为耻辱。因此,圣人就更加圣明,愚人就更加愚蠢。圣人成为圣人的原因,愚人成为愚人的原因,大概都是出于此吧?

人们爱自己的孩子,就选择老师来教他们;(但是)对于他们自己呢,却以从师学习为耻,(真是)糊涂啊。那些儿童们的老师,是教给他们读书和学习其中的文句,不是我所说的(能)传授那些大道理、解答那些疑难问题的人。不通晓断句,不能解决疑难问题,有的(不通晓断句)向老师请教,有的(不能解决疑难问题)却不向老师学习,小的方面倒要学习,大的方面反而放弃,我看不出他们是明智的。

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

第二段

巫医、乐师、各种工匠这样的人,不以拜别人为师为耻。士大夫这类人,一听到有人称“老师”、称“弟子”的,就成群聚集在一起讥笑人家。问他们(为什么这样),他们就说:“他和他年纪差不多,道德学问也差不多。以地位低的人为师,就感到羞耻,以官位高的人为老师,就近于谄媚。”唉!从师学习的风尚不能恢复,从这里可以知道(原因)了。巫医、乐师和工匠这些人,君子们不屑与之同列,(可是)现在那些君子们的智慧程度竟然反而不及这些人,多么奇怪啊!

【问题】1、当时的社会风气是怎样的?

2、作者运用了什么论证手法?是从哪几个角度来分析并批判这种风气的?

【明确】

1、社会风气——师道之不传也久矣、

耻学于师

2、作者运用正反对比论证的手法,

论证方法 对象 从师态度 结果 观点

对比1

对比2 对比3 论证方法 对象 从师态度 结果 观点

对比1 纵比 今众人 耻学于师 愚益愚

古圣人 不耻相师 圣益圣 对比2 自比 于其子 相师而教 小学 于其身 耻师 大遗 对比3 横比 巫医乐师百工之人 不耻相师 士大夫之智不及巫医乐师百工之人 士大夫之族 曰师曰弟子……群聚而笑之 通过正反对比论证了从师学习的重要性

分论点与总论点关系:从批评反面现象中进一步阐明总论点

论据(三组对比) 正确态度 错误态度 议论抒情

1、古之圣人 圣人 众人 圣益圣,愚益愚

今之众人 从师而问 耻学于师 其皆出于此乎

2、对其子 爱其子 于其身 小学而大遗

对其身 择师而教 耻学于师 吾未见其明也

3、百工之人 百工之人 士大夫 师道不复,智反不能及

士大夫 不耻相师 群聚而笑之 其可怪也欤

课后“研讨与练习”(二)

文章内容探究

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师。”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

文本字词:第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

常:固定的。

师:以……为师。

之徒:这类人。

及:赶得上。

不必:不一定

攻:学习,研究。

而已:罢了。

如:像

问:第三段运用了什么论证方法?论证了什么?

举例论证、引用论证

列举孔子从师的事实,并引用孔子的话语。证明圣人无常师,能者为师的道理。

文章内容探究

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

文本字词:第四段

好:喜爱。

通:普遍。

于:前一个介词,表被动,被;

后一个也是介词,从

嘉:赞扬

行:推行

贻:赠送。

赞扬李蟠从师复古,

说明本文写作缘由。

举例论证

段落 关键句 主要内容 论证方法

第二段 嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣! 批判不重师道的态度, 抨击耻于从师的风气。 对比

论证

呜呼!师道之不复,可知矣。 第三段 圣人无常师。 列举孔子从师的事实, 证明能者为师的道理。 例证

引证

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。 第四段 李氏子蟠……不拘于时,学于余。 赞扬李蟠从师复古, 说明本文写作缘由。 举例

论证

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

六、结构图示

立论:

反面论证:

正面论证:

从师的必要

择师的标准

批判耻于从师

师生关系与师道关系

(能者为师)

师

说

老师的职责

立

破

立

理一理:用你喜欢的示意图理清文章思路。

关于结构

古之学者必有师

本文讲了许多从师的道理,哪些对我们今天仍有借鉴意义?

作者概括而全面地提出了老师的职责。强调学而知之,必须从师学习,能者为师,不耻下问,尊重老师,奖励后学等思想在今天仍有借鉴意义。

七、拓展延伸

八、作业:

以“师者”为标题,给出一个有关“师者”的定义(观点)并进行论证(理由)。

要求:运用对比论证,200字左右。

字词巩固

一、通假字

受 不

二、古今异义

学者 所以 众人 小学 不必

意动用法,以……为羞

意动用法,以……为师

名词作动词,学习

其下圣人也亦远矣

而耻学于师

小学而大遗

位卑则足羞

吾从而师之

吾师道也

方位名词作动词,低于

意动用法,以……为耻

形容词用作名词,小的方面,大的方面

三、词类活用

古之学者必有师

吾师道也

吾从而师之

师道之不传也久矣

巫医乐师百工之人

十年春,齐师伐我

名词,老师

动词,学习

意动用法,以……为师

动词,从师

名词,有专门技艺的人

名词,军队

四、一词多义(实词、虚词)

师

师道之不传也久矣

所以传道授业解惑也

六艺经传皆通习之

朔气传金柝

舍相如广成传舍

动词,流传

动词,传授

名词,古代解释经书的书

动词,传递,传送

名词,客舍

传

道理

道理

道德学问

风尚

风尚

规律

道

1. 其闻道也固先乎吾

2. 吾师道也

3. 道相似也

4. 师道之不传也久矣

5. 余嘉其能行古道

6. 策之不以其道

者

1.古之学者必有师

2.师者……解惑也

乎

1.生乎吾前

2.其皆出于此乎

其

1.爱其子

2.其闻道也固先乎吾

3.余嘉其能行古道

4.其为惑也

5.其皆出于此乎

6.其可怪也欤

代词,他的(它的)。

代词,他们。

代词,他。

代词,那,那些。

助词,表猜测语气,大概。

助词,表感叹语气,不译。

代词,……的人。

助词,表提顿。判断句标志

介词,相当于“于”,在。

助词,表反问语气。

之

1.古之学者必有师

2.人非生而知之者

3.吾从而师之

4.道之所存师之所存也

5.欲人之无惑也难矣

6.今之众人

7.圣人之所以为圣

8.士大夫之族

9.吾欲之南海何如

10.君将哀而生之乎

助词,的。

代词,代上文的道和业。

代词,他。

助词,不译。

助词,主谓之间,取消独立性。

助词,的。

助词,调节音节,无意义。

指示代词,这、此。

动词,到……去。

第一人称代词,我。

于

1.夫庸知其年之先后生于吾乎

2.其皆出于此乎

3.而耻学于师

4.不拘于时,学于余

5.于其身也,则耻师焉

6.不拘于时,学于余

7.师不必贤于弟子

8.故燕王欲结于君

9.公与之乘,战于长勺

10.积于今六十岁矣

介词,在。

介词,从。

介词,向。

介词,跟,向。

介词,对于。

介词,被、受。

介词,比。

介词,跟、同。

介词,在。

介词,到。

四、特殊句式

1、判断句

是、不是

师者,所以传道受业解惑也。

2、介词结构后置

生乎吾前,其闻道也固先乎吾

3、宾语前置

句读之不知,惑之不解

何厌之有

4、被动句

不拘于时,学于余

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读