2020—2021学年统编版高中语文必修下册第3单元9 《说木叶》导学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年统编版高中语文必修下册第3单元9 《说木叶》导学案(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-08 22:08:49 | ||

图片预览

文档简介

年级:高一 班级:____学生姓名:_____科目:语文 制作人: 教导处审批___ 编号

学习目标

通读全文,把握文章内容,理解文章诗句

归纳其谈论的文学现象

理解中国古代诗歌中“木叶”的意蕴,了解中国诗歌语言暗示性的特点

自学指导与检测

自学指导 自学检测及课堂展示

背景知识 知识链接 1.作者简介 林庚(1910- 2006),字静希。 我国现当代著名学者、诗人、文史学家。1933年毕业于清华大学中文系。933年出版了第一本自由体诗集(夜)。 林庚先生历任厦门大学、燕京大学、北京大学中文系教授,出版过《春野与窗》《问路集》等6部新诗集及古典文学专著《诗人李白》《中国文学史》等。 2.写作背景 《说“木叶”》是一篇文艺随笔,可作“咬文嚼字”的范例,作者由诗人们钟爱“木叶”入手,以深厚的学养与丰富的想象力,对“木”与“树”;“树叶”与“木叶”;“木叶”与“落叶”所造成的的意境差别,做出了极为精细的美学辨析,进一步强调了诗歌语言中暗示性的问题。

第一课时

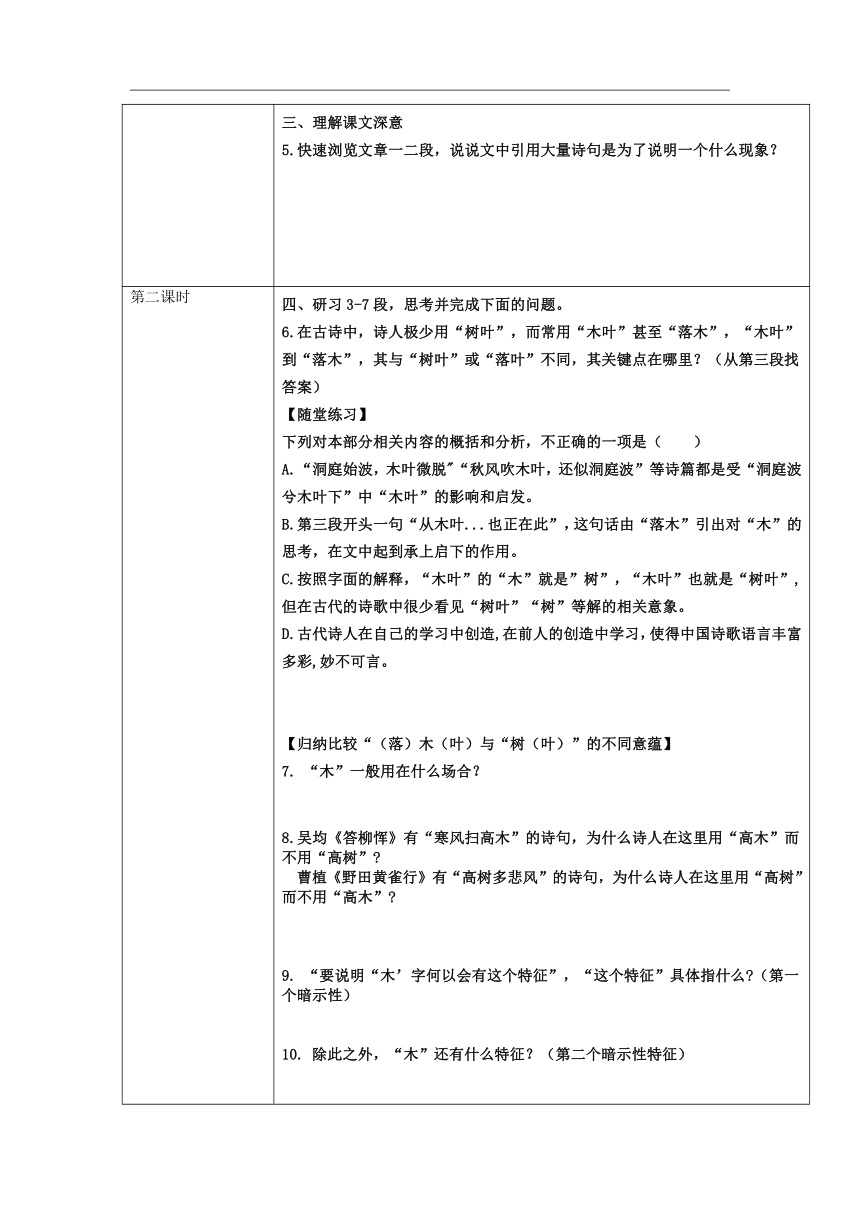

二、自练自测 1.给下列加点的字注音。 恽( ) 灼灼( ) 岐路( ) 万应锭( ) 筌 ( ) 冉冉( ) 翩翩( ) 征戍( ) 2.下列词语中加点字的注音有误的一项是( ) A.袅袅(niǎo) 漂泊(bó) 不落于言筌(quán) B.皎皎(jiǎo) 橘颂(jú) 心有余悸(jì) C.窸窣(sū) 桅杆(wéi) 蛊惑人心(gǔ) D.寒砧(diàn) 迢远(tiáo)接踵而至(zhǒng) 3.下列词语书写完全正确的一项是( ) A.绵密 灼热 飘零 箫瑟 B.聒噪 纱锭 疏郎 沼泽 C.传诵 涔涔 饱满 关键 D.钟爱 潜藏 捣衣 干躁 4.名句积累(请写出文章涉及的诗句以及出处) 尝试理解诗句含义及其意境 三、理解课文深意 5.快速浏览文章一二段,说说文中引用大量诗句是为了说明一个什么现象?

第二课时 四、研习3-7段,思考并完成下面的问题。 6.在古诗中,诗人极少用“树叶”,而常用“木叶”甚至“落木”,“木叶”到“落木”,其与“树叶”或“落叶”不同,其关键点在哪里?(从第三段找答案) 【随堂练习】 下列对本部分相关内容的概括和分析,不正确的一项是( ) A.“洞庭始波,木叶微脱"“秋风吹木叶,还似洞庭波”等诗篇都是受“洞庭波兮木叶下”中“木叶”的影响和启发。 B.第三段开头一句“从木叶...也正在此”,这句话由“落木”引出对“木”的思考,在文中起到承上启下的作用。 C.按照字面的解释,“木叶”的“木”就是”树”,“木叶”也就是“树叶”,但在古代的诗歌中很少看见“树叶”“树”等解的相关意象。 D.古代诗人在自己的学习中创造,在前人的创造中学习,使得中国诗歌语言丰富多彩,妙不可言。 【归纳比较“(落)木(叶)与“树(叶)”的不同意蕴】 “木”一般用在什么场合? 8.吴均《答柳恽》有“寒风扫高木”的诗句,为什么诗人在这里用“高木”而不用“高树” 曹植《野田黄雀行》有“高树多悲风”的诗句,为什么诗人在这里用“高树”而不用“高木” “要说明“木’字何以会有这个特征”,“这个特征”具体指什么 (第一个暗示性) 除此之外,“木”还有什么特征?(第二个暗示性特征) “木”为何会有这两个特征? 12.将“说木叶”改为“谈谈诗歌语言的暗示性”好不好?为什么? 【课堂检测】 请根据课文所阐释的诗歌语言的暗示性的理论,体味古诗中的“月亮"意象的艺术特点。 红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来 雁字回时,月满西楼,花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。 此情无计可消除,才下眉头,却上心头。 李清照《一剪梅》 无言独上西楼。月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断,理还乱,是离愁。别是一番滋味在心头。 李煜《相见欢》 露从今夜白,月是故乡明。 杜甫《月夜忆舍弟》 今夜鄜州月,闺中只独看。 杜甫《月夜》 海上生明月,天涯共此时。 张九龄《望月怀远》 何处相思明月楼 可怜楼上月徘徊.....此时相望不相闻,愿逐月华流照君。 张若虚《春江花月夜》 今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。 王建《士五夜望月》 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 苏轼《水调歌头》 明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。 范仲淹《苏幕遮》 春风又绿江南岸,明月何时照我还。 王安石《泊船瓜洲》

二、预习检测

1、字音字形

yùn zhuó qí dìng quán rǎn piān shù

2.D 解析:“砧”应 读"zhēn".

3.C 解析:A项,“箫”应为“萧”;B项,“郎”应为“朗”;D项,“躁”应为“燥”。

略

三、5. (1)“木叶”是历代诗人笔下钟爱的对象。

(2)“木叶”用再用,且有 所发展(“落木”),产生过许多精彩的诗句。

(3)“树叶”“落叶”却无人过问。

四、6.“木”

【随堂练习】解析:选C

C项,“但在古代的诗歌中很少看见‘树叶’‘树’等相关意象”错误,原文意思是在古代诗歌中很少用“树叶”,但经常用“树”字。

7.秋风叶落的季节。

8."高树“饱满,是满树叶子的形象,而“高木”则空阔,是落叶的形象。作者在“寒风扫高木”中用"高木”而不用“高树”,正是要借“高木”创造“落木千山”这样一个空阔的艺术境界

作者要借满树叶子的吹动,表达出像海潮一般深厚的不平.叶子越多,感情才越饱满9.空间、单纯,含有落叶的因素。

颜色性的暗示特征

诗歌语言具有暗示性

不好。若从理论的角度来论述,恐怕会写成一篇理论性较强的学术论文。标题拟为说“木叶”,文章选取古诗中的木叶角度为论题,在结构安排上由引古诗探意蕴,先排除古诗人考虑文字洗练的因素;再从它用于秋天的寻其含有落叶等因素;最后才触及诗歌语言的暗示性的问题并加以阐释。这样,把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,并逐层深入,探幽发微,既体现了作者的科学态度,也契合读者的阅 读心理。“说“木叶”的拟题是本文的一个亮点。

【课堂检测】“月亮”的暗示性内涵:望月怀远,思念亲人,思念家乡,暗含月圆人不圆的愁绪。

四、堂清、日清记录

堂清 日清

今日之事今日毕 日积月累程大器

学习目标

通读全文,把握文章内容,理解文章诗句

归纳其谈论的文学现象

理解中国古代诗歌中“木叶”的意蕴,了解中国诗歌语言暗示性的特点

自学指导与检测

自学指导 自学检测及课堂展示

背景知识 知识链接 1.作者简介 林庚(1910- 2006),字静希。 我国现当代著名学者、诗人、文史学家。1933年毕业于清华大学中文系。933年出版了第一本自由体诗集(夜)。 林庚先生历任厦门大学、燕京大学、北京大学中文系教授,出版过《春野与窗》《问路集》等6部新诗集及古典文学专著《诗人李白》《中国文学史》等。 2.写作背景 《说“木叶”》是一篇文艺随笔,可作“咬文嚼字”的范例,作者由诗人们钟爱“木叶”入手,以深厚的学养与丰富的想象力,对“木”与“树”;“树叶”与“木叶”;“木叶”与“落叶”所造成的的意境差别,做出了极为精细的美学辨析,进一步强调了诗歌语言中暗示性的问题。

第一课时

二、自练自测 1.给下列加点的字注音。 恽( ) 灼灼( ) 岐路( ) 万应锭( ) 筌 ( ) 冉冉( ) 翩翩( ) 征戍( ) 2.下列词语中加点字的注音有误的一项是( ) A.袅袅(niǎo) 漂泊(bó) 不落于言筌(quán) B.皎皎(jiǎo) 橘颂(jú) 心有余悸(jì) C.窸窣(sū) 桅杆(wéi) 蛊惑人心(gǔ) D.寒砧(diàn) 迢远(tiáo)接踵而至(zhǒng) 3.下列词语书写完全正确的一项是( ) A.绵密 灼热 飘零 箫瑟 B.聒噪 纱锭 疏郎 沼泽 C.传诵 涔涔 饱满 关键 D.钟爱 潜藏 捣衣 干躁 4.名句积累(请写出文章涉及的诗句以及出处) 尝试理解诗句含义及其意境 三、理解课文深意 5.快速浏览文章一二段,说说文中引用大量诗句是为了说明一个什么现象?

第二课时 四、研习3-7段,思考并完成下面的问题。 6.在古诗中,诗人极少用“树叶”,而常用“木叶”甚至“落木”,“木叶”到“落木”,其与“树叶”或“落叶”不同,其关键点在哪里?(从第三段找答案) 【随堂练习】 下列对本部分相关内容的概括和分析,不正确的一项是( ) A.“洞庭始波,木叶微脱"“秋风吹木叶,还似洞庭波”等诗篇都是受“洞庭波兮木叶下”中“木叶”的影响和启发。 B.第三段开头一句“从木叶...也正在此”,这句话由“落木”引出对“木”的思考,在文中起到承上启下的作用。 C.按照字面的解释,“木叶”的“木”就是”树”,“木叶”也就是“树叶”,但在古代的诗歌中很少看见“树叶”“树”等解的相关意象。 D.古代诗人在自己的学习中创造,在前人的创造中学习,使得中国诗歌语言丰富多彩,妙不可言。 【归纳比较“(落)木(叶)与“树(叶)”的不同意蕴】 “木”一般用在什么场合? 8.吴均《答柳恽》有“寒风扫高木”的诗句,为什么诗人在这里用“高木”而不用“高树” 曹植《野田黄雀行》有“高树多悲风”的诗句,为什么诗人在这里用“高树”而不用“高木” “要说明“木’字何以会有这个特征”,“这个特征”具体指什么 (第一个暗示性) 除此之外,“木”还有什么特征?(第二个暗示性特征) “木”为何会有这两个特征? 12.将“说木叶”改为“谈谈诗歌语言的暗示性”好不好?为什么? 【课堂检测】 请根据课文所阐释的诗歌语言的暗示性的理论,体味古诗中的“月亮"意象的艺术特点。 红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来 雁字回时,月满西楼,花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。 此情无计可消除,才下眉头,却上心头。 李清照《一剪梅》 无言独上西楼。月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断,理还乱,是离愁。别是一番滋味在心头。 李煜《相见欢》 露从今夜白,月是故乡明。 杜甫《月夜忆舍弟》 今夜鄜州月,闺中只独看。 杜甫《月夜》 海上生明月,天涯共此时。 张九龄《望月怀远》 何处相思明月楼 可怜楼上月徘徊.....此时相望不相闻,愿逐月华流照君。 张若虚《春江花月夜》 今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。 王建《士五夜望月》 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。 苏轼《水调歌头》 明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。 范仲淹《苏幕遮》 春风又绿江南岸,明月何时照我还。 王安石《泊船瓜洲》

二、预习检测

1、字音字形

yùn zhuó qí dìng quán rǎn piān shù

2.D 解析:“砧”应 读"zhēn".

3.C 解析:A项,“箫”应为“萧”;B项,“郎”应为“朗”;D项,“躁”应为“燥”。

略

三、5. (1)“木叶”是历代诗人笔下钟爱的对象。

(2)“木叶”用再用,且有 所发展(“落木”),产生过许多精彩的诗句。

(3)“树叶”“落叶”却无人过问。

四、6.“木”

【随堂练习】解析:选C

C项,“但在古代的诗歌中很少看见‘树叶’‘树’等相关意象”错误,原文意思是在古代诗歌中很少用“树叶”,但经常用“树”字。

7.秋风叶落的季节。

8."高树“饱满,是满树叶子的形象,而“高木”则空阔,是落叶的形象。作者在“寒风扫高木”中用"高木”而不用“高树”,正是要借“高木”创造“落木千山”这样一个空阔的艺术境界

作者要借满树叶子的吹动,表达出像海潮一般深厚的不平.叶子越多,感情才越饱满9.空间、单纯,含有落叶的因素。

颜色性的暗示特征

诗歌语言具有暗示性

不好。若从理论的角度来论述,恐怕会写成一篇理论性较强的学术论文。标题拟为说“木叶”,文章选取古诗中的木叶角度为论题,在结构安排上由引古诗探意蕴,先排除古诗人考虑文字洗练的因素;再从它用于秋天的寻其含有落叶等因素;最后才触及诗歌语言的暗示性的问题并加以阐释。这样,把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,并逐层深入,探幽发微,既体现了作者的科学态度,也契合读者的阅 读心理。“说“木叶”的拟题是本文的一个亮点。

【课堂检测】“月亮”的暗示性内涵:望月怀远,思念亲人,思念家乡,暗含月圆人不圆的愁绪。

四、堂清、日清记录

堂清 日清

今日之事今日毕 日积月累程大器

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])