2021—2022学年统编版高中语文必修上册9.1《念奴娇 赤壁怀古》(课件38张)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修上册9.1《念奴娇 赤壁怀古》(课件38张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-09 21:57:03 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

导入

你知道,这些都与谁有关吗?

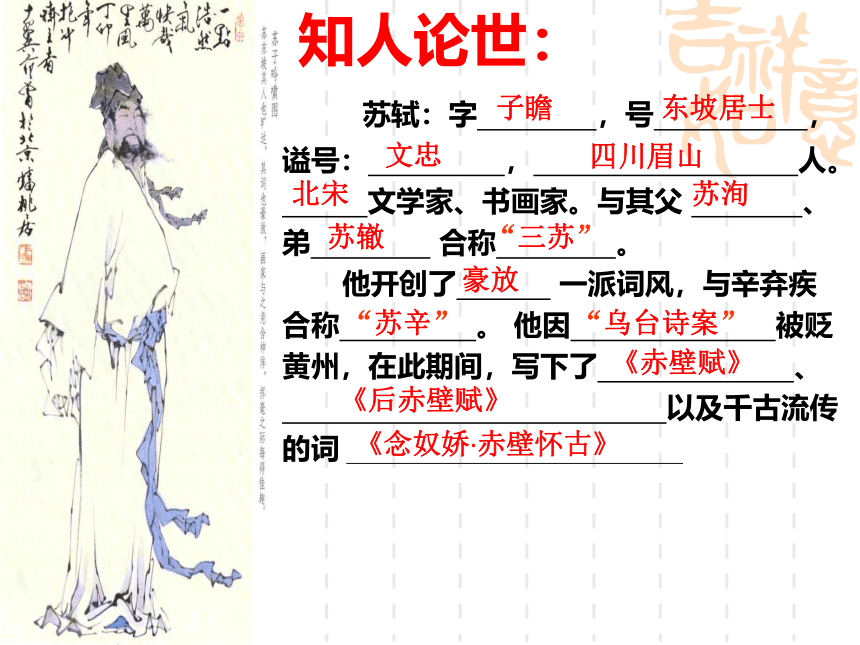

知人论世:

苏轼:字 ,号 ,

谥号: , 人。

文学家、书画家。与其父 、

弟 合称 。

他开创了 一派词风,与辛弃疾

合称 。 他因 被贬

黄州,在此期间,写下了 、

以及千古流传

的词

苏洵

东坡居士

文忠

四川眉山

子瞻

苏辙

“三苏”

北宋

豪放

“苏辛”

“乌台诗案”

《后赤壁赋》

《赤壁赋》

《念奴娇·赤壁怀古》

诗:

文:

词:

书法:

与黄庭坚并称为“苏、黄”

与欧阳修并称为“欧、苏”

与辛弃疾并称为“苏、辛”

与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“书法四大家”

纵观婉约派“以婉约清丽为宗”的词人作品,数量浩繁而题材狭窄,绝大部分是写伤离送别、男女恋情、酣饮醉歌、惜春赏花之类。虽其间柳永、李清照等有所开拓,但毕竟难脱桎梏。

豪放派则完全突破了词为“艳科”的传统藩篱。苏轼以一个革新者的勇气,把词从“娱宾遣兴”的工具改造发展为独立的抒情艺术;把词从“樽前”“花间”推向较为广阔的社会人生。“无意不可入,无事不可言”(刘载熙《艺概》),山川景物、记游咏物、农舍风光以及吊古感旧、说理抒怀等都大量写入词中。

婉约派

豪放派

题材上

婉约派词人一般都更注重词的形式,视音律上的规则为法度,视语言上的清规戒律为法宝。他们的作品醉心于谐音合律,刻意于雕章凿句。

豪放派则不为形式所羁,而是充分调动形式,为表现内容服务,最突出的是苏轼。苏轼打破了“词必协律”的陈套,使词从音乐的奴隶的地位解放出来,利用长短句的错落形式,造成节奏的舒卷变化,用词造句也力求铿锵响亮,达到了形式与内容和谐统一的艺术境界。在语言上,苏东坡也打破了婉约派的清规戒律,多方面吸收陶渊明、李白、杜甫、韩愈等人的诗句入词,只要能恰当表达他的思想感情,任何词语他都敢用,形成了一种体现东坡个性的清新朴素、明快畅达的语言风格。

形式上

婉约派

豪放派

婉约派写景,铺叙细腻,曲尽其形,且辞藻华美,抒情委婉含蓄。

豪放派豪放派写景,大笔勾勒,朴实明快,不用辞藻,直写胸臆。

内容上

婉约派

豪放派

婉约派在形象的描绘刻画方面有独到之处,尤其是白描手法的运用,能够达到“状难状之景,达难达之情”(《六十一家词选例言》),在丰富词的艺术表现方法上是一大贡献,在抒情的委婉含蓄上有成功之处,能造成情景交融的艺术境界,显得典雅工丽,然失之缠绵悱恻,无昂扬之气。

豪放派熔写景、抒情、议论于一炉,结构上跳跃动荡,纵横潇洒,造成一种开阔、健朗的艺术境界,格调显得清超豪迈,为婉约派所不及,但在具体形象以及人物心理状态的细致描写和刻画上稍逊于婉约派。

艺术上

婉约派

豪放派

念奴娇·赤壁怀古

苏轼

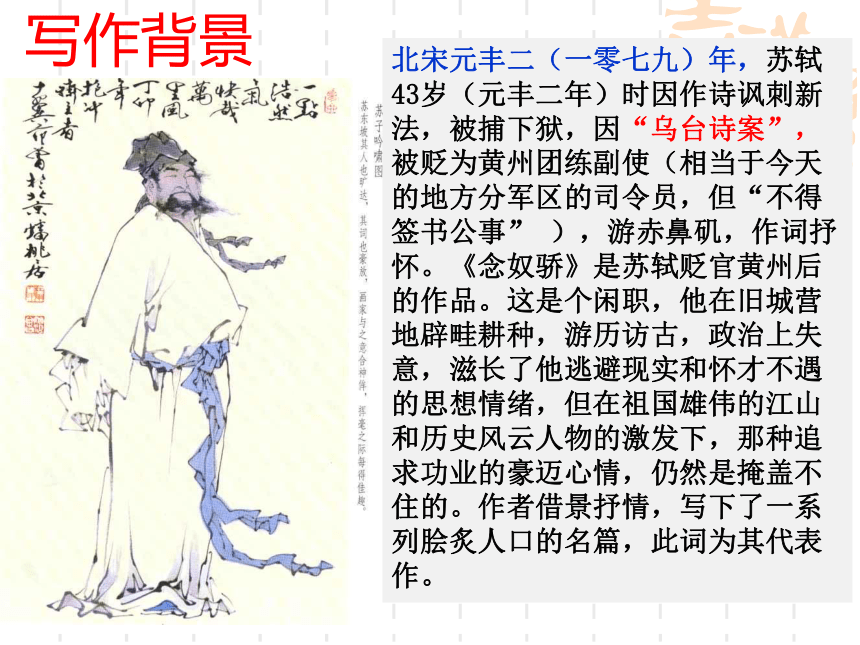

北宋元丰二(一零七九)年,苏轼43岁(元丰二年)时因作诗讽刺新法,被捕下狱,因“乌台诗案”,被贬为黄州团练副使(相当于今天的地方分军区的司令员,但“不得签书公事” ),游赤鼻矶,作词抒怀。《念奴骄》是苏轼贬官黄州后的作品。这是个闲职,他在旧城营地辟畦耕种,游历访古,政治上失意,滋长了他逃避现实和怀才不遇的思想情绪,但在祖国雄伟的江山和历史风云人物的激发下,那种追求功业的豪迈心情,仍然是掩盖不住的。作者借景抒情,写下了一系列脍炙人口的名篇,此词为其代表作。

写作背景

乌台诗案发生于元丰二年(1079年),时御史何正臣等上表弹劾苏轼,奏苏轼移知湖州到任后谢恩的上表中,用语暗藏讥刺朝政,随后又牵连出大量苏轼诗文为证。这案件先由监察御史告发,后在御史台狱受审。据《汉书·薛宣朱博传》记载,御史台中有柏树,野乌鸦数千栖居其上,故称御史台为"乌台",亦称"柏台"。"乌台诗案"由此得名。

乌台诗案

聆听名家诵读

念奴娇·赤壁怀古

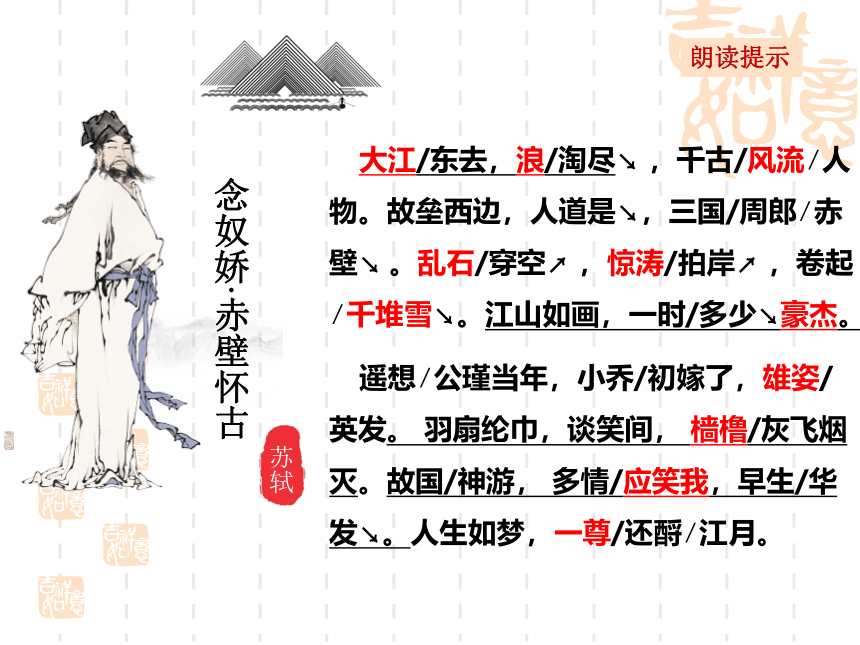

大江/东去,浪/淘尽↘ ,千古/风流∕人物。故垒西边,人道是↘,三国/周郎∕赤壁↘ 。乱石/穿空↗ ,惊涛/拍岸↗ ,卷起∕千堆雪↘。江山如画,一时/多少↘豪杰。

遥想∕公瑾当年,小乔/初嫁了,雄姿/英发。 羽扇纶巾,谈笑间, 樯橹/灰飞烟灭。故国/神游, 多情/应笑我,早生/华发↘。人生如梦,一尊/还酹∕江月。

苏轼

朗读提示

基础知识

1.字音

纶巾(guān) 樯橹(lǔ) 酹(lèi)

2.通假字

(1)早生华发(“华”通“花”,花白)

(2)一尊还酹江月(“尊”通“樽”,酒具)

3.词类活用

大江东去(东:名词作状语,向东)

樯橹灰飞烟灭(灰、烟:名词作状语,像灰一样、像烟一样)

解 题

念奴娇,词牌名,相传是因唐代时期著名的歌女念奴而得名。

赤壁怀古:题目(内容)“赤壁” 即赤鼻矶,在今湖北黄冈; “怀古” 即追念古代人物或历史事件,常用作词题、诗题

怀古诗主要是以历史事件、历史人物、历史古迹为题材,这类诗由于多写古人、古事、古迹,多用典故、对比等手法,以达到感慨兴衰、寄托哀思、借古讽今等目的。

这首被誉为“千古绝唱”的名作,是宋词中流传最广、影响最大的作品,也是豪放词最杰出的代表 。

赤壁怀古:题目

诗词结构

写景(陈迹)

怀古(人事)

抒情(感悟)

---上阙

下阙

深入研读

词人登临赤壁,看到了哪些景?这些景带给你怎样的感受?

大江、浪、故垒、乱石、惊涛

雄浑壮阔,撼人心魄,气势恢宏、磅礴,似有气吞天下之势。

观眼前之景

大江东去,浪淘尽,千古风流人物

研读上阕

译文:长江朝东流去,千百年来,所有才华横溢的英雄豪杰,都被长江滚滚的波浪冲洗掉了。

提问:在全词中起什么作用?奠定了怎样的感情基调?

“大江东去”是写赤壁的衬景,用以起兴。“浪淘尽,千古风流人物”是“怀古”的点题。为下文写“三国周郎赤壁”埋下伏笔,这是先替“赤壁”造声势,替“三国周郎”出场烘托气氛。

词的开篇“大江东去”,即将一条浩浩荡荡、不舍昼夜、奔腾不息、向东疾逝的长江推到了我们面前,澎湃的浪潮激起了我们胸中的豪迈之情,奠定了全词雄浑大气、壮阔磅礴的感情基调。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁 。

此句点明题意,指明怀古的特定时代、人物和地点,引入对古战场的凭吊。作者这样写,是通过联想自然而巧妙地把读者引到这段历史的回顾中去了。

此句写了哪些内容?有何作用?

那旧营垒的西边,人们说,那是三国时周郎大破曹兵的赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪

字词

特点

角度

修辞

图景

乱

穿

惊

拍

卷

雪

险怪

高峭

汹涌

猛烈

奔腾

纯白

形

声

形

色

夸张

拟人

比喻

雄奇壮丽的赤壁江山图

你觉得上阙是否可以改成“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。……乱石凌空,惊涛涌岸,翻起千堆浪。” 为什么?

用词中的句子概括这赤壁的景象?

江山如画

面对这如画的江山,苏轼想到了哪位英雄豪杰,找出描写这一人物的句子,分析苏轼是从哪些方面描写这一人物形象的?

周瑜

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,

雄姿英发。羽扇纶巾,

美女衬英雄,写周瑜幸福美满的婚姻。

写周瑜的打扮,表现了周瑜的儒雅风流。

三国英雄人物这么多,为什么作者偏选择周瑜来写呢?

谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

写周瑜的功业,表现了周瑜的英姿勃发。

三国英雄人物这么多,为什么作者偏选择周瑜来写呢?

讨论作答

1.小乔初嫁;(美女衬英雄)

2.人道是,三国周郎赤壁;(由眼前所见之景,引起对历史人和事的联想)

3.谈笑间,樯橹灰飞烟灭。(雄姿英发,年轻有为,建功立业)

羡慕

抒一己之怀

词中,苏轼此时是怎样的一个形象?

思考

“故国神游,多情应笑我,早生华发。”

作者为何如此“多情”以至于“早生华发。”呢?

思考

《念奴娇·赤壁怀古》创作背景

二十岁入京参加科举,从此名满天下。继而陷入变革派与守旧派的政党之争,身陷囹圄,即历史上有名的“乌台诗案”。经过四个多月的牢狱,终于被释,贬至黄州任团练副使。《念奴娇·赤壁怀古》便是在1082年贬官黄州,游览赤鼻矶时作。

“一时多少豪杰”,为什么只写周瑜,那么苏轼眼中的周瑜是一位什么样的人物?

年龄:

婚姻:

外表:

职位:

际遇:

年龄:

婚姻:

外表:

职位:

际遇:

34

幸福美满

英俊儒雅

东吴都督

功成名就

47

屡遭不幸

早生华发

团练副使

功业未就

周瑜

苏轼

自己与周瑜对比反差强烈,壮志难酬的苦闷之情油然而生。

抒一己之怀

小组讨论探究

“人生如梦,一尊还酹江月。”

词的上片写道“浪淘尽、 千古风流人物”,像周瑜这样的英雄也随着岁月的流逝而不复存在了。同时,“人生如梦”也表 达出对人的一生难以把握,犹如梦幻一般的感,叹命运的难以把 握,无法做自己命运的主宰。

“一樽还酹江月”。拿一杯酒,且祭奠江中之月,内心得到释然。对比自己和周瑜的政治功业,自己是失败的,但是从人类、社会的整个历史和命运来看,二者没有差别,都是“人生如梦”。既然如此,且将一杯酒洒在江心的明月之上,脱离苦闷,从有限中玩味无限,让精神获得自由。词人不是消极悲观的,表现出的是一种旷达和浩逸之风。

苏轼最终从壮志难酬的苦闷之情中走出来了吗?

这句话是说苏轼消极还是积极呢?试结合诗句分析。

合作探究

聚焦“故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一尊还酹江月。”思考:词人借周瑜形象,抒发了怎样的情感?

1、表达了作者对周瑜不朽功业的仰慕,对自己壮志难酬的哀痛。

周瑜风流倜傥,又有雄才大略,建立了盖世奇功,而苏轼的人生理想就是能建功立业,一展宏图,所以在写景、咏史之中激荡着一腔追慕英雄、渴望建功立业的豪迈之情。然而,追慕周瑜的英雄业绩也引发了自己的感伤。周瑜年轻有为,而自己年将半百,却贬谪黄州,功业无成,怀古思今,对比反差强烈,怎能不感慨万分?

2、表达了作者超越无奈现实的彻悟,走出心灵困境的旷达。

苏轼游赤壁而思周瑜,肯定有一种深深的失落感,壮志难酬之痛折磨着苏轼的心。但是苏轼毕竟是苏轼,面对无奈的现实,他并没有因此而消极,他要在对历史与人生的沉思中使自己从心灵困境中突围而出。

自然永恒而生命有限,何不寄情于明月清风,在大自然的怀抱中,求得心灵上的宁静,于是“一尊还酹江月”。

全词总结

上阙即景抒情,通过描写古战场(写景),引起对古代英雄人物的缅怀。

词的下阕着重写人,通过对周瑜形象的描绘,表达了对周瑜不朽功业的仰慕,对自己壮志难酬的哀痛。

面对赤壁的滔滔江水,他豪迈奔放地说:

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

面对青春的一去不复返,他积极乐观地说:

“谁道人生无再少,门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡。”

面对自然界的风吹雨打,他从容洒脱地说:

“竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。”

一度下狱,

三度贬官。

命运多舛,

生活坎坷。

但他

既没有像贾谊那样“抑郁而终”,

也没有像陶潜那样“归隐田园”。

为什么?

作者的复杂思想:

儒:积极入世,忧国忧民,平生倾慕贾谊

佛:精通佛理,不计得失,常与僧人来往

道:好学老庄,齐万物,一死生,追求内心调和

儒家的积极入世态度与佛道的超然物外,与世无争的态度是矛盾的,但又奇妙地统一在苏轼身上。当儒家思想遭遇挫折时,苏轼却能峰回路转,在佛道二家思想中找到精神归宿。

豪放词的特点:

1.描绘壮阔景物

2.刻画英雄人物

3.抒发壮志豪情

意境壮美

感情豪迈

高远清新

导入

你知道,这些都与谁有关吗?

知人论世:

苏轼:字 ,号 ,

谥号: , 人。

文学家、书画家。与其父 、

弟 合称 。

他开创了 一派词风,与辛弃疾

合称 。 他因 被贬

黄州,在此期间,写下了 、

以及千古流传

的词

苏洵

东坡居士

文忠

四川眉山

子瞻

苏辙

“三苏”

北宋

豪放

“苏辛”

“乌台诗案”

《后赤壁赋》

《赤壁赋》

《念奴娇·赤壁怀古》

诗:

文:

词:

书法:

与黄庭坚并称为“苏、黄”

与欧阳修并称为“欧、苏”

与辛弃疾并称为“苏、辛”

与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“书法四大家”

纵观婉约派“以婉约清丽为宗”的词人作品,数量浩繁而题材狭窄,绝大部分是写伤离送别、男女恋情、酣饮醉歌、惜春赏花之类。虽其间柳永、李清照等有所开拓,但毕竟难脱桎梏。

豪放派则完全突破了词为“艳科”的传统藩篱。苏轼以一个革新者的勇气,把词从“娱宾遣兴”的工具改造发展为独立的抒情艺术;把词从“樽前”“花间”推向较为广阔的社会人生。“无意不可入,无事不可言”(刘载熙《艺概》),山川景物、记游咏物、农舍风光以及吊古感旧、说理抒怀等都大量写入词中。

婉约派

豪放派

题材上

婉约派词人一般都更注重词的形式,视音律上的规则为法度,视语言上的清规戒律为法宝。他们的作品醉心于谐音合律,刻意于雕章凿句。

豪放派则不为形式所羁,而是充分调动形式,为表现内容服务,最突出的是苏轼。苏轼打破了“词必协律”的陈套,使词从音乐的奴隶的地位解放出来,利用长短句的错落形式,造成节奏的舒卷变化,用词造句也力求铿锵响亮,达到了形式与内容和谐统一的艺术境界。在语言上,苏东坡也打破了婉约派的清规戒律,多方面吸收陶渊明、李白、杜甫、韩愈等人的诗句入词,只要能恰当表达他的思想感情,任何词语他都敢用,形成了一种体现东坡个性的清新朴素、明快畅达的语言风格。

形式上

婉约派

豪放派

婉约派写景,铺叙细腻,曲尽其形,且辞藻华美,抒情委婉含蓄。

豪放派豪放派写景,大笔勾勒,朴实明快,不用辞藻,直写胸臆。

内容上

婉约派

豪放派

婉约派在形象的描绘刻画方面有独到之处,尤其是白描手法的运用,能够达到“状难状之景,达难达之情”(《六十一家词选例言》),在丰富词的艺术表现方法上是一大贡献,在抒情的委婉含蓄上有成功之处,能造成情景交融的艺术境界,显得典雅工丽,然失之缠绵悱恻,无昂扬之气。

豪放派熔写景、抒情、议论于一炉,结构上跳跃动荡,纵横潇洒,造成一种开阔、健朗的艺术境界,格调显得清超豪迈,为婉约派所不及,但在具体形象以及人物心理状态的细致描写和刻画上稍逊于婉约派。

艺术上

婉约派

豪放派

念奴娇·赤壁怀古

苏轼

北宋元丰二(一零七九)年,苏轼43岁(元丰二年)时因作诗讽刺新法,被捕下狱,因“乌台诗案”,被贬为黄州团练副使(相当于今天的地方分军区的司令员,但“不得签书公事” ),游赤鼻矶,作词抒怀。《念奴骄》是苏轼贬官黄州后的作品。这是个闲职,他在旧城营地辟畦耕种,游历访古,政治上失意,滋长了他逃避现实和怀才不遇的思想情绪,但在祖国雄伟的江山和历史风云人物的激发下,那种追求功业的豪迈心情,仍然是掩盖不住的。作者借景抒情,写下了一系列脍炙人口的名篇,此词为其代表作。

写作背景

乌台诗案发生于元丰二年(1079年),时御史何正臣等上表弹劾苏轼,奏苏轼移知湖州到任后谢恩的上表中,用语暗藏讥刺朝政,随后又牵连出大量苏轼诗文为证。这案件先由监察御史告发,后在御史台狱受审。据《汉书·薛宣朱博传》记载,御史台中有柏树,野乌鸦数千栖居其上,故称御史台为"乌台",亦称"柏台"。"乌台诗案"由此得名。

乌台诗案

聆听名家诵读

念奴娇·赤壁怀古

大江/东去,浪/淘尽↘ ,千古/风流∕人物。故垒西边,人道是↘,三国/周郎∕赤壁↘ 。乱石/穿空↗ ,惊涛/拍岸↗ ,卷起∕千堆雪↘。江山如画,一时/多少↘豪杰。

遥想∕公瑾当年,小乔/初嫁了,雄姿/英发。 羽扇纶巾,谈笑间, 樯橹/灰飞烟灭。故国/神游, 多情/应笑我,早生/华发↘。人生如梦,一尊/还酹∕江月。

苏轼

朗读提示

基础知识

1.字音

纶巾(guān) 樯橹(lǔ) 酹(lèi)

2.通假字

(1)早生华发(“华”通“花”,花白)

(2)一尊还酹江月(“尊”通“樽”,酒具)

3.词类活用

大江东去(东:名词作状语,向东)

樯橹灰飞烟灭(灰、烟:名词作状语,像灰一样、像烟一样)

解 题

念奴娇,词牌名,相传是因唐代时期著名的歌女念奴而得名。

赤壁怀古:题目(内容)“赤壁” 即赤鼻矶,在今湖北黄冈; “怀古” 即追念古代人物或历史事件,常用作词题、诗题

怀古诗主要是以历史事件、历史人物、历史古迹为题材,这类诗由于多写古人、古事、古迹,多用典故、对比等手法,以达到感慨兴衰、寄托哀思、借古讽今等目的。

这首被誉为“千古绝唱”的名作,是宋词中流传最广、影响最大的作品,也是豪放词最杰出的代表 。

赤壁怀古:题目

诗词结构

写景(陈迹)

怀古(人事)

抒情(感悟)

---上阙

下阙

深入研读

词人登临赤壁,看到了哪些景?这些景带给你怎样的感受?

大江、浪、故垒、乱石、惊涛

雄浑壮阔,撼人心魄,气势恢宏、磅礴,似有气吞天下之势。

观眼前之景

大江东去,浪淘尽,千古风流人物

研读上阕

译文:长江朝东流去,千百年来,所有才华横溢的英雄豪杰,都被长江滚滚的波浪冲洗掉了。

提问:在全词中起什么作用?奠定了怎样的感情基调?

“大江东去”是写赤壁的衬景,用以起兴。“浪淘尽,千古风流人物”是“怀古”的点题。为下文写“三国周郎赤壁”埋下伏笔,这是先替“赤壁”造声势,替“三国周郎”出场烘托气氛。

词的开篇“大江东去”,即将一条浩浩荡荡、不舍昼夜、奔腾不息、向东疾逝的长江推到了我们面前,澎湃的浪潮激起了我们胸中的豪迈之情,奠定了全词雄浑大气、壮阔磅礴的感情基调。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁 。

此句点明题意,指明怀古的特定时代、人物和地点,引入对古战场的凭吊。作者这样写,是通过联想自然而巧妙地把读者引到这段历史的回顾中去了。

此句写了哪些内容?有何作用?

那旧营垒的西边,人们说,那是三国时周郎大破曹兵的赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪

字词

特点

角度

修辞

图景

乱

穿

惊

拍

卷

雪

险怪

高峭

汹涌

猛烈

奔腾

纯白

形

声

形

色

夸张

拟人

比喻

雄奇壮丽的赤壁江山图

你觉得上阙是否可以改成“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。……乱石凌空,惊涛涌岸,翻起千堆浪。” 为什么?

用词中的句子概括这赤壁的景象?

江山如画

面对这如画的江山,苏轼想到了哪位英雄豪杰,找出描写这一人物的句子,分析苏轼是从哪些方面描写这一人物形象的?

周瑜

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,

雄姿英发。羽扇纶巾,

美女衬英雄,写周瑜幸福美满的婚姻。

写周瑜的打扮,表现了周瑜的儒雅风流。

三国英雄人物这么多,为什么作者偏选择周瑜来写呢?

谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

写周瑜的功业,表现了周瑜的英姿勃发。

三国英雄人物这么多,为什么作者偏选择周瑜来写呢?

讨论作答

1.小乔初嫁;(美女衬英雄)

2.人道是,三国周郎赤壁;(由眼前所见之景,引起对历史人和事的联想)

3.谈笑间,樯橹灰飞烟灭。(雄姿英发,年轻有为,建功立业)

羡慕

抒一己之怀

词中,苏轼此时是怎样的一个形象?

思考

“故国神游,多情应笑我,早生华发。”

作者为何如此“多情”以至于“早生华发。”呢?

思考

《念奴娇·赤壁怀古》创作背景

二十岁入京参加科举,从此名满天下。继而陷入变革派与守旧派的政党之争,身陷囹圄,即历史上有名的“乌台诗案”。经过四个多月的牢狱,终于被释,贬至黄州任团练副使。《念奴娇·赤壁怀古》便是在1082年贬官黄州,游览赤鼻矶时作。

“一时多少豪杰”,为什么只写周瑜,那么苏轼眼中的周瑜是一位什么样的人物?

年龄:

婚姻:

外表:

职位:

际遇:

年龄:

婚姻:

外表:

职位:

际遇:

34

幸福美满

英俊儒雅

东吴都督

功成名就

47

屡遭不幸

早生华发

团练副使

功业未就

周瑜

苏轼

自己与周瑜对比反差强烈,壮志难酬的苦闷之情油然而生。

抒一己之怀

小组讨论探究

“人生如梦,一尊还酹江月。”

词的上片写道“浪淘尽、 千古风流人物”,像周瑜这样的英雄也随着岁月的流逝而不复存在了。同时,“人生如梦”也表 达出对人的一生难以把握,犹如梦幻一般的感,叹命运的难以把 握,无法做自己命运的主宰。

“一樽还酹江月”。拿一杯酒,且祭奠江中之月,内心得到释然。对比自己和周瑜的政治功业,自己是失败的,但是从人类、社会的整个历史和命运来看,二者没有差别,都是“人生如梦”。既然如此,且将一杯酒洒在江心的明月之上,脱离苦闷,从有限中玩味无限,让精神获得自由。词人不是消极悲观的,表现出的是一种旷达和浩逸之风。

苏轼最终从壮志难酬的苦闷之情中走出来了吗?

这句话是说苏轼消极还是积极呢?试结合诗句分析。

合作探究

聚焦“故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一尊还酹江月。”思考:词人借周瑜形象,抒发了怎样的情感?

1、表达了作者对周瑜不朽功业的仰慕,对自己壮志难酬的哀痛。

周瑜风流倜傥,又有雄才大略,建立了盖世奇功,而苏轼的人生理想就是能建功立业,一展宏图,所以在写景、咏史之中激荡着一腔追慕英雄、渴望建功立业的豪迈之情。然而,追慕周瑜的英雄业绩也引发了自己的感伤。周瑜年轻有为,而自己年将半百,却贬谪黄州,功业无成,怀古思今,对比反差强烈,怎能不感慨万分?

2、表达了作者超越无奈现实的彻悟,走出心灵困境的旷达。

苏轼游赤壁而思周瑜,肯定有一种深深的失落感,壮志难酬之痛折磨着苏轼的心。但是苏轼毕竟是苏轼,面对无奈的现实,他并没有因此而消极,他要在对历史与人生的沉思中使自己从心灵困境中突围而出。

自然永恒而生命有限,何不寄情于明月清风,在大自然的怀抱中,求得心灵上的宁静,于是“一尊还酹江月”。

全词总结

上阙即景抒情,通过描写古战场(写景),引起对古代英雄人物的缅怀。

词的下阕着重写人,通过对周瑜形象的描绘,表达了对周瑜不朽功业的仰慕,对自己壮志难酬的哀痛。

面对赤壁的滔滔江水,他豪迈奔放地说:

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

面对青春的一去不复返,他积极乐观地说:

“谁道人生无再少,门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡。”

面对自然界的风吹雨打,他从容洒脱地说:

“竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。”

一度下狱,

三度贬官。

命运多舛,

生活坎坷。

但他

既没有像贾谊那样“抑郁而终”,

也没有像陶潜那样“归隐田园”。

为什么?

作者的复杂思想:

儒:积极入世,忧国忧民,平生倾慕贾谊

佛:精通佛理,不计得失,常与僧人来往

道:好学老庄,齐万物,一死生,追求内心调和

儒家的积极入世态度与佛道的超然物外,与世无争的态度是矛盾的,但又奇妙地统一在苏轼身上。当儒家思想遭遇挫折时,苏轼却能峰回路转,在佛道二家思想中找到精神归宿。

豪放词的特点:

1.描绘壮阔景物

2.刻画英雄人物

3.抒发壮志豪情

意境壮美

感情豪迈

高远清新

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读