统编版语文2021-2022学年六年级上册第六单元期末过关卷( 无答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文2021-2022学年六年级上册第六单元期末过关卷( 无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 30.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-10 10:46:33 | ||

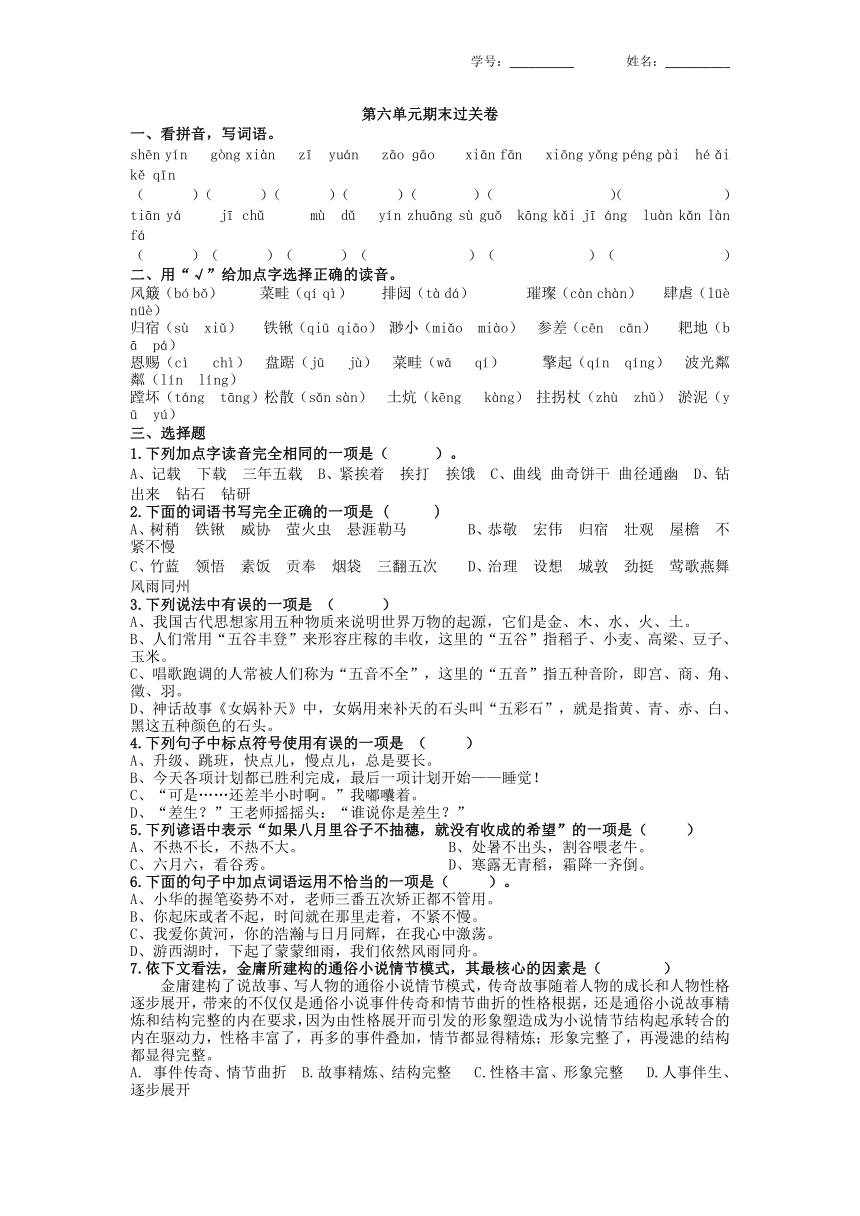

图片预览

文档简介

第六单元期末过关卷

一、看拼音,写词语。

shēn yín gòng xiàn zī yuán zāo ɡāo xiān fān xiōng yǒng péng pài hé ǎi kě qīn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

tiān yá jī chǔ mù dǔ yín zhuāng sù guǒ kāng kǎi jī áng luàn kǎn làn fá

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

二、用“√”给加点字选择正确的读音。

风簸(bó bǒ) 菜畦(qí qì) 排闼(tà dá) 璀璨(càn chàn) 肆虐(lüè nüè)

归宿(sù xiǔ) 铁锹(qiū qiāo) 渺小(miǎo miào) 参差(cēn cān) 耙地(bā pá)

恩赐(cì chì) 盘踞(jū jù) 菜畦(wā qí) 擎起(qín qíng) 波光粼粼(lín líng)

蹚坏(táng tāng)松散(sǎn sàn) 土炕(kēng kàng) 拄拐杖(zhù zhǔ) 淤泥(yū yú)

三、选择题

1.下列加点字读音完全相同的一项是( )。

A、记载 下载 三年五载 B、紧挨着 挨打 挨饿 C、曲线 曲奇饼干 曲径通幽 D、钻出来 钻石 钻研

2.下面的词语书写完全正确的一项是 ( )

A、树稍 铁锹 威协 萤火虫 悬涯勒马 B、恭敬 宏伟 归宿 壮观 屋檐 不紧不慢

C、竹蓝 领悟 素饭 贡奉 烟袋 三翻五次 D、治理 设想 城敦 劲挺 莺歌燕舞 风雨同州

3.下列说法中有误的一项是 ( )

A、我国古代思想家用五种物质来说明世界万物的起源,它们是金、木、水、火、土。

B、人们常用“五谷丰登”来形容庄稼的丰收,这里的“五谷”指稻子、小麦、高梁、豆子、玉米。

C、唱歌跑调的人常被人们称为“五音不全”,这里的“五音”指五种音阶,即宫、商、角、徵、羽。

D、神话故事《女娲补天》中,女娲用来补天的石头叫“五彩石”,就是指黄、青、赤、白、黑这五种颜色的石头。

4.下列句子中标点符号使用有误的一项是 ( )

A、升级、跳班,快点儿,慢点儿,总是要长。

B、今天各项计划都已胜利完成,最后一项计划开始——睡觉!

C、“可是……还差半小时啊。”我嘟囔着。

D、“差生?”王老师摇摇头:“谁说你是差生?”

5.下列谚语中表示“如果八月里谷子不抽穗,就没有收成的希望”的一项是( )

A、不热不长,不热不大。 B、处暑不出头,割谷喂老牛。

C、六月六,看谷秀。 D、寒露无青稻,霜降一齐倒。

6.下面的句子中加点词语运用不恰当的一项是( )。

A、小华的握笔姿势不对,老师三番五次矫正都不管用。

B、你起床或者不起,时间就在那里走着,不紧不慢。

C、我爱你黄河,你的浩瀚与日月同辉,在我心中激荡。

D、游西湖时,下起了蒙蒙细雨,我们依然风雨同舟。

7.依下文看法,金庸所建构的通俗小说情节模式,其最核心的因素是( )

金庸建构了说故事、写人物的通俗小说情节模式,传奇故事随着人物的成长和人物性格逐步展开,带来的不仅仅是通俗小说事件传奇和情节曲折的性格根据,还是通俗小说故事精炼和结构完整的内在要求,因为由性格展开而引发的形象塑造成为小说情节结构起承转合的内在驱动力,性格丰富了,再多的事件叠加,情节都显得精炼;形象完整了,再漫漶的结构都显得完整。

事件传奇、情节曲折 B.故事精炼、结构完整 C.性格丰富、形象完整 D.人事伴生、逐步展开

8.六(2)班的同学写了一份“教室卫生公约”,最适合作结尾的语句是( )

A.希望全班同学自觉参加,互相学习。 B.希望全班同学自尊自爱,严于律己。

C.希望全班同学自觉遵守,互相监督。 D.希望全班同学深入学习,大胆参与。

四、根据课文理解填空。

1.《浪淘沙》中,描写黄河的雄伟气势的诗句是 , 。

2.《书湖阴先生壁》中,引用典故抒写诗人对山水的深情的诗句是 , 。

3.《江南春》中写到了“莺啼”,你读过的古诗中也写到“莺啼”的诗句是 , 。

4.本学期我们学习了三首古诗,描写黄河气势磅礴的诗句是: , ;杜牧笔下的江南晴天的美景是: , ;在王安石的眼中山水也是有情有义的 , 。

5.《浪淘沙》中与牛郎织女相关的诗句是:“______________________,____________________。

6.《江南春》诗中的千古名句是:“_________________,___________________。”

五、阅读关于“绍兴方言还能存活多久”的讨论帖,回答问题。

1楼:昨天跟5岁的侄子一起吃饭,居然发现这个土生土长的孩子不会讲绍兴本地话。再看看16岁的儿子,也是在绍兴土生土长的,比堂弟好点,还会说几句绍兴本地话,但那种老绍兴的俚语是一点不懂了。儿子还说,他的同学和他也差不多。记得我们小时候,连学校老师上课都是方言,如能说一口流利的普通话,那简直就是一门绝活。现在的孩子倒是一口流利的普通话,甚至还能说流利的英语,但会说地道方言的却成了稀罕品种,方言还能在我们的生活中存活多久呢

2楼:我女儿在学校讲普通话,在家里也讲普通话,现在很多绍兴话她连听都听不懂了。

3楼:方言还能活多久 那要看我们还能活多久!

4楼:不知道,也许有一天,无声无息地消失了。但也没什么可惜的,语言失去交流沟通功能,离消亡也就不远了,这是事物的发展规律。

5楼:城市越来越开放,外来人口越来越多,绍兴话太土,他们听不懂,还是说普通话好。

6楼:“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。”用方言交流,听着多亲切啊。

7楼:方言里有文化,我们老师说绍兴话里保留着好多古音呢,我想有文化的东西是不 会消亡的。

8楼:文物也有文化价值,但是现在不是只能欣赏吗 甲骨文更有文化价值,难道现在还用甲骨文写字吗

这段讨论帖中,有两种观点,请你分别写出来。

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

关于方言需要留存,这个对话贴中有几种理由?请把它列出来。

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

六、阅读下面的材料,完成练习。

【材料一】2019年12月13日是第六个南京大屠杀死难者国家公祭日。上午10点,凄厉的防空警报声响彻南京城,全城集体默哀一分钟,悼念在大屠杀中遇难的同胞。

1937年12月13日,侵华日军侵入南京,一场举世震惊的血腥大屠杀降临在了中国同胞的身上。40多天惨绝人寰的大屠杀,30万生灵横尸遍地,血流没踝,扬子江水血浪翻滚,六朝古都昔日繁华化为灰烬,立成人间地狱。这是人类历史上十分黑暗的一页,是中华民族永远的伤痛。

10点整,低沉凄厉的防空警报声从举办侵华日军南京大屠杀死难者国家公祭仪式的主会场——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆响起。

南京全城仿佛一张被按下快门的照片,匆匆赶路的车辆与人流缓缓停下。交通信号灯全部转为红灯,行人摘下帽子,默默伫立。不少车辆响起了喇叭,应和着凄厉的警报;也有一些司机走下汽车,站在凛冽的寒风中和行人一起哀悼。

【材料二】南京大屠杀八十周年祭文选文

屋坍梁折,百镇荡平,千乡闻哭,遍地哀鸣。刀亡枪杀,不论军民,奸淫掳掠,丧尽良心。朗朗书声,为之顿绝,哀哀母号,泪有血痕。夫妻骤离,邻家同死,妇孺无别,老幼无分。剜目斩首,剖腹流肠,举火而焚,掘土以坑。

【材料三】为了纪念国家公祭日,我们铸就了国家公祭鼎。据设计者介绍,国家公祭鼎的设计亦有数字寓意,铜质的鼎身和铜质的底座重2014公斤,石质的底座重1213公斤,象征2014年12月13日举行首次国家公祭。鼎深古铜色.以显庄重与肃穆。该鼎上颈部和两耳侧面纹饰以南京市常见绿色植物的枝叶为图案元素,象征着绿色和平、生命重生:鼎颈部纹饰为传统雷纹,铜质底座部分铸有南京标志建筑城墙图案,象征首次国家公祭举办地;鼎足上端采用犀角纹,足下端为象腿足形,两足在前,一足在后,圆睛张目,粗犷有力,象征中华民族在历史记忆中觉醒,为实现伟大复兴的中国梦而努力。

国家公祭日初始于__________年。第六个国家公祭日是从上午_____________开始,地点在__________________________________________。

2.材料二从____________________和______________________两个角度来描写南京遭受浩劫的情景。

3.材料一中不能概括材料二所描写的情景的词语是( )

A.惨绝人寰。 B.凄厉。 C.横尸遍地。 D.人间地狱。

4.材料三按 顺序介绍国家公祭鼎,具体的顺序是从 到 ;从 到 。

5.你怎么理解“这是人类历史上十分黑暗的一页,是中华民族永远的伤痛”这句话。

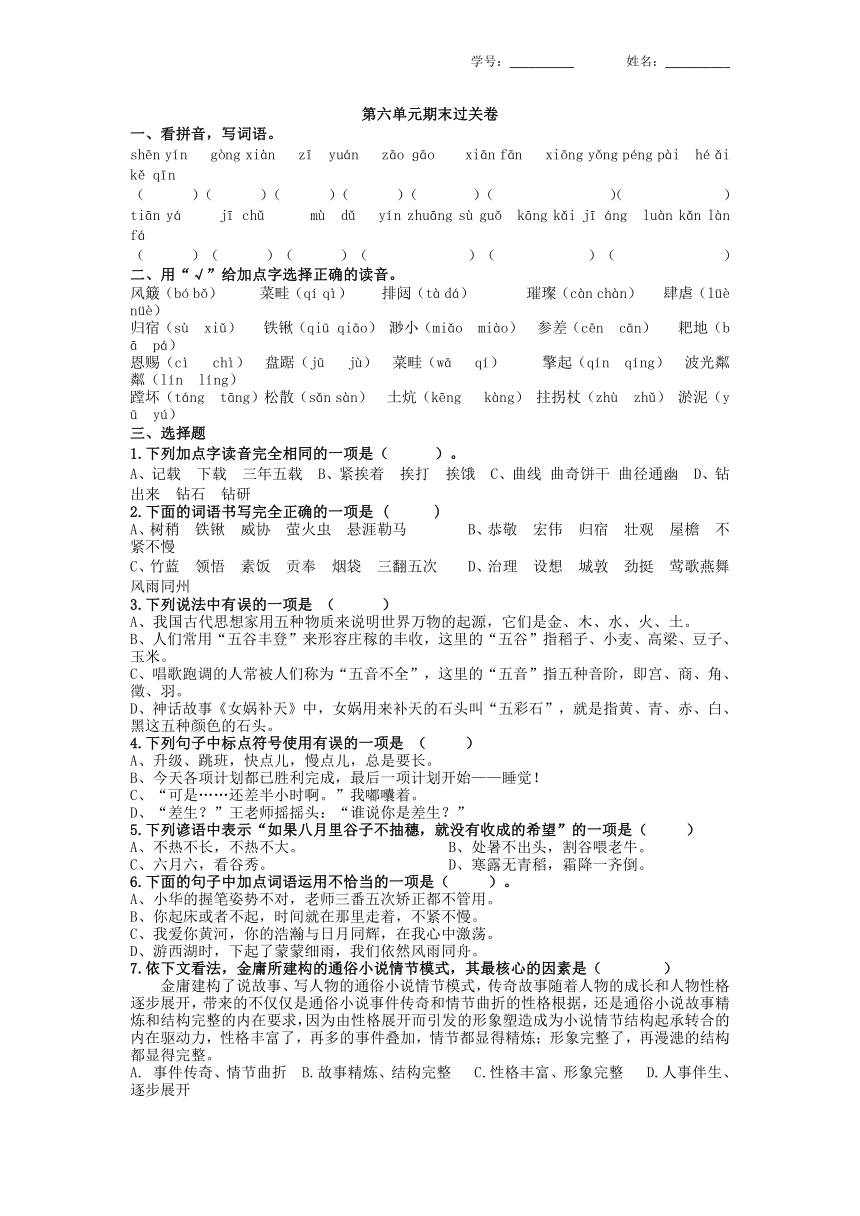

学号:__________ 姓名:__________

______________________________________________________________________________________________

一、看拼音,写词语。

shēn yín gòng xiàn zī yuán zāo ɡāo xiān fān xiōng yǒng péng pài hé ǎi kě qīn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

tiān yá jī chǔ mù dǔ yín zhuāng sù guǒ kāng kǎi jī áng luàn kǎn làn fá

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

二、用“√”给加点字选择正确的读音。

风簸(bó bǒ) 菜畦(qí qì) 排闼(tà dá) 璀璨(càn chàn) 肆虐(lüè nüè)

归宿(sù xiǔ) 铁锹(qiū qiāo) 渺小(miǎo miào) 参差(cēn cān) 耙地(bā pá)

恩赐(cì chì) 盘踞(jū jù) 菜畦(wā qí) 擎起(qín qíng) 波光粼粼(lín líng)

蹚坏(táng tāng)松散(sǎn sàn) 土炕(kēng kàng) 拄拐杖(zhù zhǔ) 淤泥(yū yú)

三、选择题

1.下列加点字读音完全相同的一项是( )。

A、记载 下载 三年五载 B、紧挨着 挨打 挨饿 C、曲线 曲奇饼干 曲径通幽 D、钻出来 钻石 钻研

2.下面的词语书写完全正确的一项是 ( )

A、树稍 铁锹 威协 萤火虫 悬涯勒马 B、恭敬 宏伟 归宿 壮观 屋檐 不紧不慢

C、竹蓝 领悟 素饭 贡奉 烟袋 三翻五次 D、治理 设想 城敦 劲挺 莺歌燕舞 风雨同州

3.下列说法中有误的一项是 ( )

A、我国古代思想家用五种物质来说明世界万物的起源,它们是金、木、水、火、土。

B、人们常用“五谷丰登”来形容庄稼的丰收,这里的“五谷”指稻子、小麦、高梁、豆子、玉米。

C、唱歌跑调的人常被人们称为“五音不全”,这里的“五音”指五种音阶,即宫、商、角、徵、羽。

D、神话故事《女娲补天》中,女娲用来补天的石头叫“五彩石”,就是指黄、青、赤、白、黑这五种颜色的石头。

4.下列句子中标点符号使用有误的一项是 ( )

A、升级、跳班,快点儿,慢点儿,总是要长。

B、今天各项计划都已胜利完成,最后一项计划开始——睡觉!

C、“可是……还差半小时啊。”我嘟囔着。

D、“差生?”王老师摇摇头:“谁说你是差生?”

5.下列谚语中表示“如果八月里谷子不抽穗,就没有收成的希望”的一项是( )

A、不热不长,不热不大。 B、处暑不出头,割谷喂老牛。

C、六月六,看谷秀。 D、寒露无青稻,霜降一齐倒。

6.下面的句子中加点词语运用不恰当的一项是( )。

A、小华的握笔姿势不对,老师三番五次矫正都不管用。

B、你起床或者不起,时间就在那里走着,不紧不慢。

C、我爱你黄河,你的浩瀚与日月同辉,在我心中激荡。

D、游西湖时,下起了蒙蒙细雨,我们依然风雨同舟。

7.依下文看法,金庸所建构的通俗小说情节模式,其最核心的因素是( )

金庸建构了说故事、写人物的通俗小说情节模式,传奇故事随着人物的成长和人物性格逐步展开,带来的不仅仅是通俗小说事件传奇和情节曲折的性格根据,还是通俗小说故事精炼和结构完整的内在要求,因为由性格展开而引发的形象塑造成为小说情节结构起承转合的内在驱动力,性格丰富了,再多的事件叠加,情节都显得精炼;形象完整了,再漫漶的结构都显得完整。

事件传奇、情节曲折 B.故事精炼、结构完整 C.性格丰富、形象完整 D.人事伴生、逐步展开

8.六(2)班的同学写了一份“教室卫生公约”,最适合作结尾的语句是( )

A.希望全班同学自觉参加,互相学习。 B.希望全班同学自尊自爱,严于律己。

C.希望全班同学自觉遵守,互相监督。 D.希望全班同学深入学习,大胆参与。

四、根据课文理解填空。

1.《浪淘沙》中,描写黄河的雄伟气势的诗句是 , 。

2.《书湖阴先生壁》中,引用典故抒写诗人对山水的深情的诗句是 , 。

3.《江南春》中写到了“莺啼”,你读过的古诗中也写到“莺啼”的诗句是 , 。

4.本学期我们学习了三首古诗,描写黄河气势磅礴的诗句是: , ;杜牧笔下的江南晴天的美景是: , ;在王安石的眼中山水也是有情有义的 , 。

5.《浪淘沙》中与牛郎织女相关的诗句是:“______________________,____________________。

6.《江南春》诗中的千古名句是:“_________________,___________________。”

五、阅读关于“绍兴方言还能存活多久”的讨论帖,回答问题。

1楼:昨天跟5岁的侄子一起吃饭,居然发现这个土生土长的孩子不会讲绍兴本地话。再看看16岁的儿子,也是在绍兴土生土长的,比堂弟好点,还会说几句绍兴本地话,但那种老绍兴的俚语是一点不懂了。儿子还说,他的同学和他也差不多。记得我们小时候,连学校老师上课都是方言,如能说一口流利的普通话,那简直就是一门绝活。现在的孩子倒是一口流利的普通话,甚至还能说流利的英语,但会说地道方言的却成了稀罕品种,方言还能在我们的生活中存活多久呢

2楼:我女儿在学校讲普通话,在家里也讲普通话,现在很多绍兴话她连听都听不懂了。

3楼:方言还能活多久 那要看我们还能活多久!

4楼:不知道,也许有一天,无声无息地消失了。但也没什么可惜的,语言失去交流沟通功能,离消亡也就不远了,这是事物的发展规律。

5楼:城市越来越开放,外来人口越来越多,绍兴话太土,他们听不懂,还是说普通话好。

6楼:“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。”用方言交流,听着多亲切啊。

7楼:方言里有文化,我们老师说绍兴话里保留着好多古音呢,我想有文化的东西是不 会消亡的。

8楼:文物也有文化价值,但是现在不是只能欣赏吗 甲骨文更有文化价值,难道现在还用甲骨文写字吗

这段讨论帖中,有两种观点,请你分别写出来。

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

关于方言需要留存,这个对话贴中有几种理由?请把它列出来。

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

六、阅读下面的材料,完成练习。

【材料一】2019年12月13日是第六个南京大屠杀死难者国家公祭日。上午10点,凄厉的防空警报声响彻南京城,全城集体默哀一分钟,悼念在大屠杀中遇难的同胞。

1937年12月13日,侵华日军侵入南京,一场举世震惊的血腥大屠杀降临在了中国同胞的身上。40多天惨绝人寰的大屠杀,30万生灵横尸遍地,血流没踝,扬子江水血浪翻滚,六朝古都昔日繁华化为灰烬,立成人间地狱。这是人类历史上十分黑暗的一页,是中华民族永远的伤痛。

10点整,低沉凄厉的防空警报声从举办侵华日军南京大屠杀死难者国家公祭仪式的主会场——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆响起。

南京全城仿佛一张被按下快门的照片,匆匆赶路的车辆与人流缓缓停下。交通信号灯全部转为红灯,行人摘下帽子,默默伫立。不少车辆响起了喇叭,应和着凄厉的警报;也有一些司机走下汽车,站在凛冽的寒风中和行人一起哀悼。

【材料二】南京大屠杀八十周年祭文选文

屋坍梁折,百镇荡平,千乡闻哭,遍地哀鸣。刀亡枪杀,不论军民,奸淫掳掠,丧尽良心。朗朗书声,为之顿绝,哀哀母号,泪有血痕。夫妻骤离,邻家同死,妇孺无别,老幼无分。剜目斩首,剖腹流肠,举火而焚,掘土以坑。

【材料三】为了纪念国家公祭日,我们铸就了国家公祭鼎。据设计者介绍,国家公祭鼎的设计亦有数字寓意,铜质的鼎身和铜质的底座重2014公斤,石质的底座重1213公斤,象征2014年12月13日举行首次国家公祭。鼎深古铜色.以显庄重与肃穆。该鼎上颈部和两耳侧面纹饰以南京市常见绿色植物的枝叶为图案元素,象征着绿色和平、生命重生:鼎颈部纹饰为传统雷纹,铜质底座部分铸有南京标志建筑城墙图案,象征首次国家公祭举办地;鼎足上端采用犀角纹,足下端为象腿足形,两足在前,一足在后,圆睛张目,粗犷有力,象征中华民族在历史记忆中觉醒,为实现伟大复兴的中国梦而努力。

国家公祭日初始于__________年。第六个国家公祭日是从上午_____________开始,地点在__________________________________________。

2.材料二从____________________和______________________两个角度来描写南京遭受浩劫的情景。

3.材料一中不能概括材料二所描写的情景的词语是( )

A.惨绝人寰。 B.凄厉。 C.横尸遍地。 D.人间地狱。

4.材料三按 顺序介绍国家公祭鼎,具体的顺序是从 到 ;从 到 。

5.你怎么理解“这是人类历史上十分黑暗的一页,是中华民族永远的伤痛”这句话。

学号:__________ 姓名:__________

______________________________________________________________________________________________

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地