新疆疏附县2021-2022学年高三上学期第二次月考历史试题(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 新疆疏附县2021-2022学年高三上学期第二次月考历史试题(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 272.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-09 15:56:43 | ||

图片预览

文档简介

高三历史试题

一、选择题:本题共24小题,每小题2分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.秦始皇每灭一国,都以其地设置郡县。郡县大体是根据自然区域而划分,一郡或两郡就是一个自然区域,多半以平原或盆地为中心,边缘则为山地或高地。这反映出秦

A.郡县同为地方最高级别行政单位 B.开创了郡县制取代分封制的先例

C.致力于边疆少数民地区交融开发 D.强化中央集权提高地方治理效率

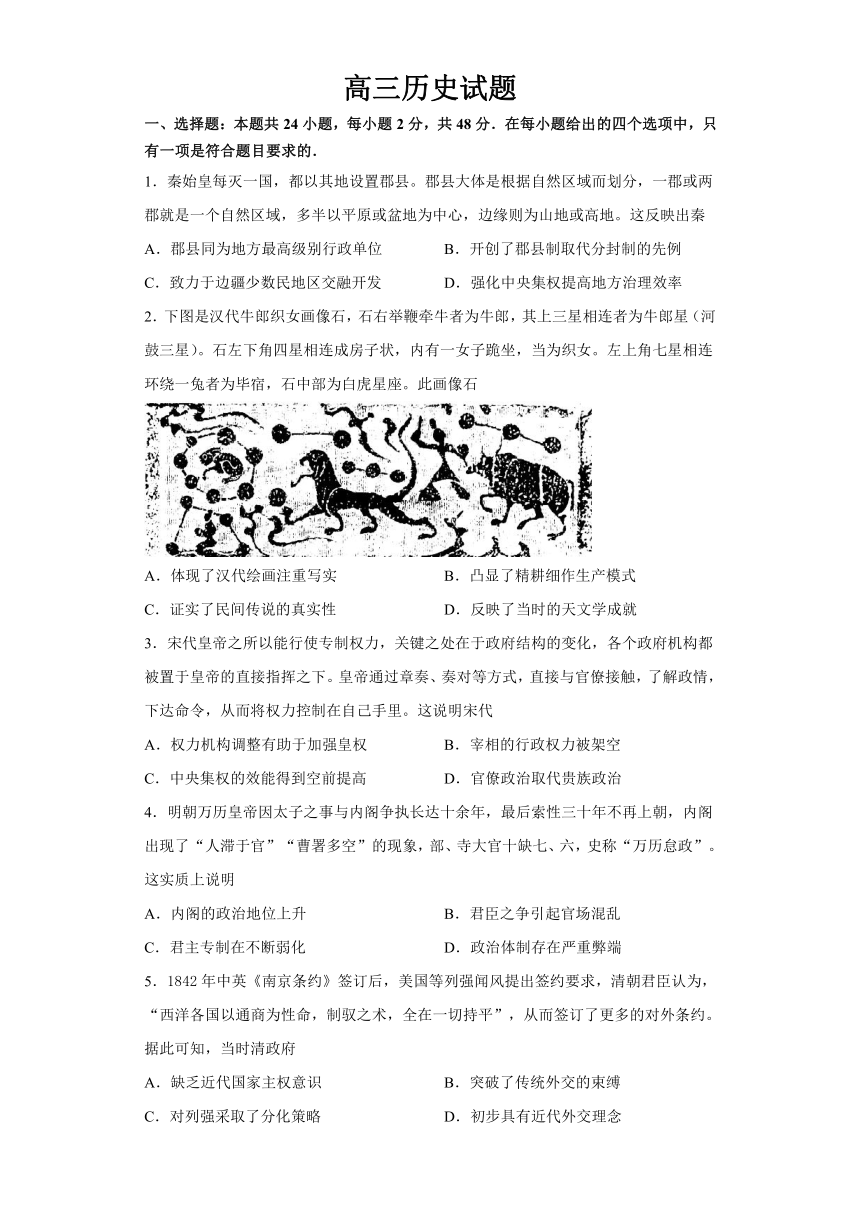

2.下图是汉代牛郎织女画像石,石右举鞭牵牛者为牛郎,其上三星相连者为牛郎星(河鼓三星)。石左下角四星相连成房子状,内有一女子跪坐,当为织女。左上角七星相连环绕一兔者为毕宿,石中部为白虎星座。此画像石

A.体现了汉代绘画注重写实 B.凸显了精耕细作生产模式

C.证实了民间传说的真实性 D.反映了当时的天文学成就

3.宋代皇帝之所以能行使专制权力,关键之处在于政府结构的变化,各个政府机构都被置于皇帝的直接指挥之下。皇帝通过章奏、奏对等方式,直接与官僚接触,了解政情,下达命令,从而将权力控制在自己手里。这说明宋代

A.权力机构调整有助于加强皇权 B.宰相的行政权力被架空

C.中央集权的效能得到空前提高 D.官僚政治取代贵族政治

4.明朝万历皇帝因太子之事与内阁争执长达十余年,最后索性三十年不再上朝,内阁出现了“人滞于官”“曹署多空”的现象,部、寺大官十缺七、六,史称“万历怠政”。这实质上说明

A.内阁的政治地位上升 B.君臣之争引起官场混乱

C.君主专制在不断弱化 D.政治体制存在严重弊端

5.1842年中英《南京条约》签订后,美国等列强闻风提出签约要求,清朝君臣认为,“西洋各国以通商为性命,制驭之术,全在一切持平”,从而签订了更多的对外条约。据此可知,当时清政府

A.缺乏近代国家主权意识 B.突破了传统外交的束缚

C.对列强采取了分化策略 D.初步具有近代外交理念

6.民国初期的政党、社团有300多个,如统一党、共和党、统一共和党、共和建设讨论会、中国社会党等。这些党派大体为原有的革命派、立宪派、旧官僚三派势力的分合。这说明

A.政党政治形式活跃 B.共和政体得到巩固

C.照搬西方政治体制 D.君主专制制度灭亡

7.1947年,随着内战的扩大,国统区物价猛涨,百姓基本生活得不到保障。南京知识分子提出的全面改革的要求被当局拒绝,引发了知识分子的强烈不满,“反饥饿” “反内战”运动在南京爆发,全国众多高校积极声援,全国青年知识分子的运动与社会各界群众联系起来。国统区民主运动的频发反映出

A.人民民主统一战线的政策方针的不断发展

B.国民政府的消极抗战和独裁政策日趋反动

C.各派力量要求实行民主政治的一致呼声

D.社会各界不满社会现实和改变现状的要求

8.截至1981年年底,全国农村已有90%以上的生产队建立了不同形式的农业生产责任制。1985年,全国农村人民公社政社分开、建立乡政府的工作全部结束,许多乡镇还建立了集体经济组织。这

A.改变了农村土地所有制 B.调整了农村的产业结构

C.利于农村经济体制改革 D.实现了农村居民的自治

9.在克利斯提尼之前,雅典的人名必须冠以其父的名字,如“克利斯提尼,梅格克勒斯之子”;克利斯提尼规定,雅典人名必须冠以其所在的德莫(雅典政体中最为基础的行政单位)的名字,如“来自阿罗佩科的克利斯提尼”。这一改革意在( )

A.改变雅典取名的无序状态 B.完善雅典基层的行制度

C.强化对雅典人的行政管理 D.动摇贵族政治存在的根基

10.“它的确立是19世纪70年代该国进入工业资本主义发展时期的必然结果,而总统和参议院的权力很大则是保皇派和资产阶级共和派相妥协的产物。”材料中评述的“它”指的是

A.法国共和制 B.英国君主立宪制 C.美国共和制 D.德国君主立宪制

11.1871年,俾斯麦成为德意志帝国首相。帝国虽然成立了若干“署”,如邮政、海军、内政、司法等,但领导“署”的官员没有大臣的职权,只称国务秘书。在官方用语中,只有“帝国领导”,而没有“帝国政府”。这说明当时

A.联邦制受到官员青睐 B.民主立宪推动统一进程

C.责任内阁制基本确立 D.首相政治地位非常突出

12.1945年2月,斯大林在雅尔塔会议上说:“波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题…因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关…波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。这表明苏联

A.利用波兰问题来应对冷战 B.努力扩大在世界的影响力

C.积极和美国争夺世界霸权 D.与美国进行意识形态对抗

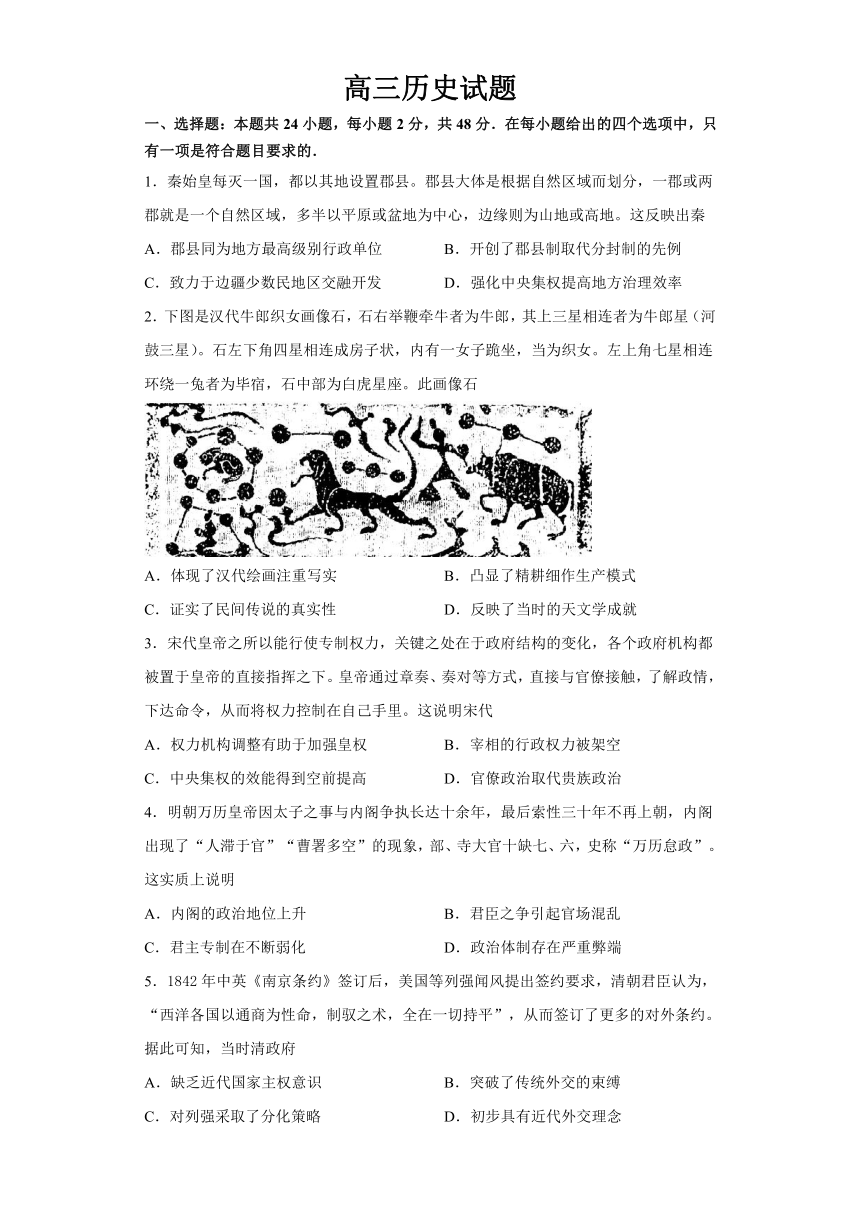

13.蜀锦花楼机是我国古代最具代表性的机型(注:该机与下图明代宋应星《天工开物》的花机基本一致),机长6米、宽1.5米、高5米,由上千个构件组成,机身平直,中段隆起花楼,楼上悬挂花本,根据花本用不同的穿吊和拉花的方法,织出各种花纹。这充分反映了我国古代

A.资本主义萌芽产生 B.手工制作技术高超

C.妇女们的辛勤劳动 D.古代纺织技术提高

14.三国时期,孙吴立国江东59年,前后四帝共有18个年号,如黄龙、赤乌、神风、天册、天玺、天纪等,而曹魏和蜀汉此类符瑞年号较少。据此可知,孙吴政权

A.推崇天人感应思想 B.权力更迭导致年号更换频繁

C.借助年号宣扬正统 D.大力削弱儒家思想主导地位

15.宋元时期出现诸如“桥西贾家瓠羹”“曹婆肉饼”等美食店,“傅官人刷牙铺”“张古老胭脂铺”等日用百货店,休闲娱乐场所纷纷涌现,百戏伎艺竞演,市民集中观看。这反映出

A.社会奢靡之风盛行 B.名牌商品大量出现

C.市民文化形式多样 D.城市经济功能增强

16.明清基层社会管理中存在“官”和“民”二元系统。其中“民”的组织系统包含家族、乡族、乡约、会社、会馆等形式,建立了相对严格的规章制度,通过各种教化方式,借助血缘、地缘、神缘和业缘纽带,有效实现社会整合。这种“民”的管理模式

A.反映了君主专制体制空前强化的现实 B.适应维护传统秩序和社会变化的需要

C.标志着中国传统社会管理体制的成熟 D.反映了士大夫们以儒教化的政治主张

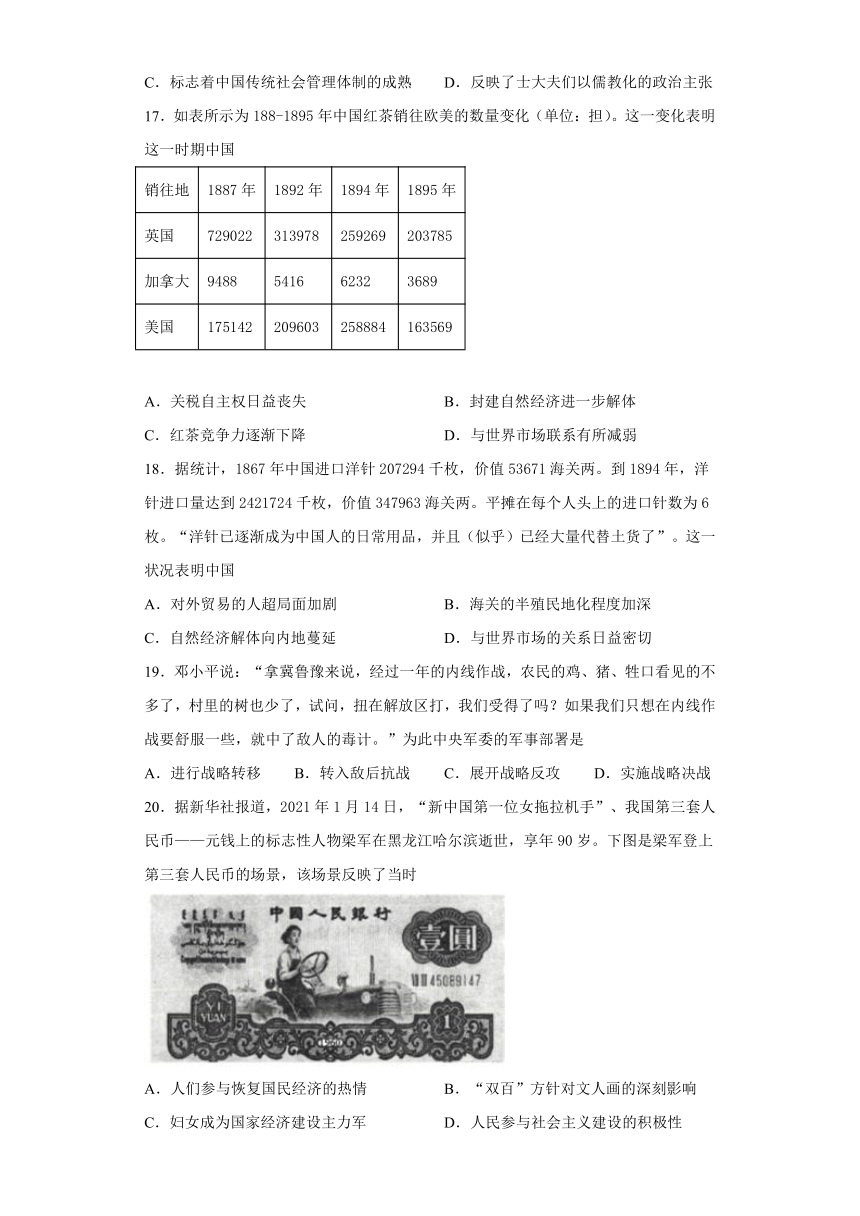

17.如表所示为188-1895年中国红茶销往欧美的数量变化(单位:担)。这一变化表明这一时期中国

销往地 1887年 1892年 1894年 1895年

英国 729022 313978 259269 203785

加拿大 9488 5416 6232 3689

美国 175142 209603 258884 163569

A.关税自主权日益丧失 B.封建自然经济进一步解体

C.红茶竞争力逐渐下降 D.与世界市场联系有所减弱

18.据统计,1867年中国进口洋针207294千枚,价值53671海关两。到1894年,洋针进口量达到2421724千枚,价值347963海关两。平摊在每个人头上的进口针数为6枚。“洋针已逐渐成为中国人的日常用品,并且(似乎)已经大量代替土货了”。这一状况表明中国

A.对外贸易的人超局面加剧 B.海关的半殖民地化程度加深

C.自然经济解体向内地蔓延 D.与世界市场的关系日益密切

19.邓小平说:“拿冀鲁豫来说,经过一年的内线作战,农民的鸡、猪、牲口看见的不多了,村里的树也少了,试问,扭在解放区打,我们受得了吗?如果我们只想在内线作战要舒服一些,就中了敌人的毒计。”为此中央军委的军事部署是

A.进行战略转移 B.转入敌后抗战 C.展开战略反攻 D.实施战略决战

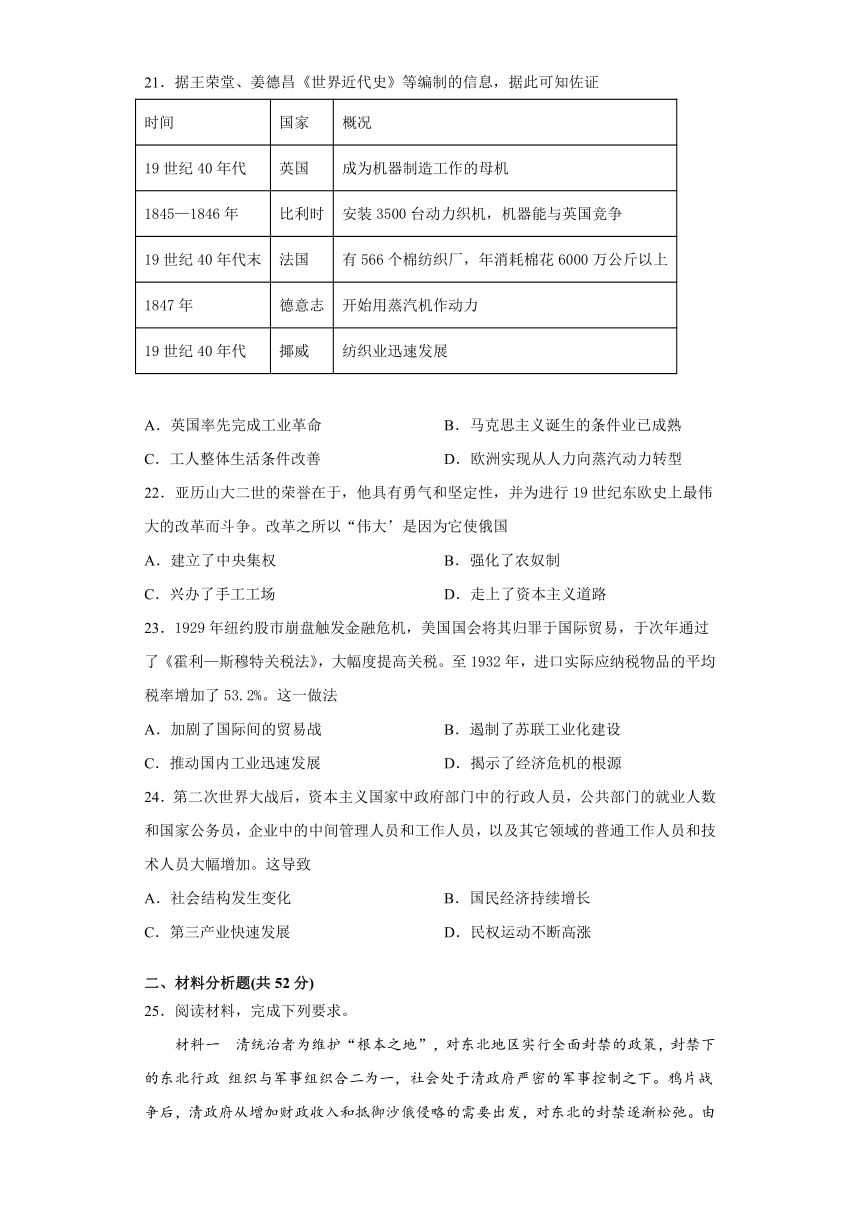

20.据新华社报道,2021年1月14日,“新中国第一位女拖拉机手”、我国第三套人民币——元钱上的标志性人物梁军在黑龙江哈尔滨逝世,享年90岁。下图是梁军登上第三套人民币的场景,该场景反映了当时

A.人们参与恢复国民经济的热情 B.“双百”方针对文人画的深刻影响

C.妇女成为国家经济建设主力军 D.人民参与社会主义建设的积极性

21.据王荣堂、姜德昌《世界近代史》等编制的信息,据此可知佐证

时间 国家 概况

19世纪40年代 英国 成为机器制造工作的母机

1845—1846年 比利时 安装3500台动力织机,机器能与英国竞争

19世纪40年代末 法国 有566个棉纺织厂,年消耗棉花6000万公斤以上

1847年 德意志 开始用蒸汽机作动力

19世纪40年代 揶威 纺织业迅速发展

A.英国率先完成工业革命 B.马克思主义诞生的条件业已成熟

C.工人整体生活条件改善 D.欧洲实现从人力向蒸汽动力转型

22.亚历山大二世的荣誉在于,他具有勇气和坚定性,并为进行19世纪东欧史上最伟大的改革而斗争。改革之所以“伟大’是因为它使俄国

A.建立了中央集权 B.强化了农奴制

C.兴办了手工工场 D.走上了资本主义道路

23.1929年纽约股市崩盘触发金融危机,美国国会将其归罪于国际贸易,于次年通过了《霍利—斯穆特关税法》,大幅度提高关税。至1932年,进口实际应纳税物品的平均税率增加了53.2%。这一做法

A.加剧了国际间的贸易战 B.遏制了苏联工业化建设

C.推动国内工业迅速发展 D.揭示了经济危机的根源

24.第二次世界大战后,资本主义国家中政府部门中的行政人员,公共部门的就业人数和国家公务员,企业中的中间管理人员和工作人员,以及其它领域的普通工作人员和技术人员大幅增加。这导致

A.社会结构发生变化 B.国民经济持续增长

C.第三产业快速发展 D.民权运动不断高涨

二、材料分析题(共52分)

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清统治者为维护“根本之地”,对东北地区实行全面封禁的政策,封禁下的东北行政 组织与军事组织合二为一,社会处于清政府严密的军事控制之下。鸦片战争后,清政府从增加财政收入和抵御沙俄侵略的需要出发,对东北的封禁逐渐松弛。由此,内地人口大量迁入,耕地迅速增加。1861年,牛庄(营口)开港后,外国资本主义经济势力开始向东北渗透,东北粮食生产迅速被纳入世界市场中。甲午中日战争后,外国资本竞相进入东北,设厂开矿。东北传统手工业逐渐采用新工艺和新设备,近代产业开始形成。随着粮豆贸易的发展,工业的勃兴,东北金融资本和商业资本也日趋活跃。

——摘编自咚冬 《中国东北史》等

材料二 建国初期,东北地区成为国家重点建设的工业基地。“一五”期间,全国共安排156个重点建设项目,其中东北地区占56项,占全部投资总额的37.3%。此外国家调集了10余万转业官兵、荣复军人进入垦区,同时,从山东、北京等省、市组织了10万多支边青年以及数以万计的随迁家属,开垦“北大荒”。东北初步改变了伪满时期殖民地战争基地的军事工业结构,转向了面向全国优先发展重工业的工业化轨道,加强了技术更新,强化了基础原材料工业和机器制造业,东北地区工业化的起飞为以后的区域经济发展莫定了雄厚基础。

——摘编自吴祖鲤《论东北地区在中国现代化进程中的地位》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明清朝时期东北地区社会经济发生的主要变化,并分 析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国初期大力发展东北的意义。

26.阅读材料,回答问题。

材料一 英国在两次世界大战期间,经济一片萧条,亟需国家治理体系的转型,为此政府接受了凯恩斯经济学为核心的新自由主义的指导,对国家实施干预政策,并给英国带来了战后的“黄金时代”。“黄金时代”的英国,新自由主义、社会民主主义等思潮占据着主流政治。然而好景不长,英国主流政治所采取的政策开始失灵。进入到20世纪70年代的英国,经济上增长速度缓慢,甚至一度低于欧共体的平均水平,被称为“洲病夫”;政治上行政机构膨胀,效率缓慢,政府因福利政策而遇到财政危机;思想上民众对政府失去信任,开始对现行的制度、政策提出了质疑。-摘自刘猛等《英国新保守主义:撒切尔时代的国家治理及其启示》材料二在欧洲,批评法国是个失败的工业化国家很容易引起其他国家的共鸣。的确,在很长一段历史时间里,法国的工业化落后于英国和德国,法国一直在追赶。但是,第二次世界大战结束后,法国的工业化突然有了长足的进步。从20世纪60年代中期到80年代初期,法国的工业制造业附加值曾经多年保持世界第一,最高时将近美国的2倍。与此同时,法国建立起了一套较为独立的工业体系:航空航天、通信技术、军事与民用核能、高速铁路等等一应俱全。而在这些成功的工业化背后是法国的国有企业崛起。

——-摘自丁一凡《法国国企的兴衰》

(1)根据材料一,结合所学,概述英国在“新自由主义的指导”下经济发展的表现,指出英国20世纪70年代为克服经济困难在内政外交上的主要调整举措。

(2)“在很长一段历史时间里,法国的工业化落后于英国和德国”,以19世纪初法国历史为例简述其落后的主要原因。根据材料二,结合所学,指出推动二战后法国工业化“突然”“进步”的主要因素。

27.阅读材料,回答问题

材料一 在远东同在欧洲一样,第二次世界大战之后也出现了冷战。但是,在远东,当1950年朝鲜军队入侵韩国而导致朝鲜战争爆发时,冷战变成了热战。第一阶段开始时,朝鲜军队迅猛地长驱直入离釜山港不到50英里的地方。此后1950年9月14日,一支美国军队在仁川登陆……朝鲜军队因其交通线被切断,仓促地向后撤,正如他们先前轻率地向前推进一样。

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 朝鲜战争是朝鲜民族分裂的产物,而朝鲜民族分裂是美苏划分势力范围的结果。1950年6月25日清晨……朝鲜政权决定用武力统一朝鲜半岛……1950年,美国军队在仁川登陆,此后越过“三八线”打到鸭绿江边,威胁中国国家安全。中国人民志愿军在重重困难的条件下,毅然出兵朝鲜,这一战拼来了山河无恙、家国安宁,对中国和世界都有着重大而深远的意义。

——摘编自颜声毅《朝鲜战争:俄罗斯公布秘密档案》等

(1)据材料一、二指出朝鲜战争爆发记述的异同,并简析不同的原因。

(2)据材料并结合所学知识,分析中国抗美援朝胜利的积极影响。

28.赤壁之战是东汉末年的一件大事,不同史书有不同的记载。阅读材料,回答问题。

材料一 及魏武帝南征荆州,刘琮举州委质,而备失势众寡,无立锥之地。亮时年二十七,乃建奇策,身使孙权,求援吴会。权既宿服仰备,又睹亮奇雅,甚敬重之,即遣兵三万人以助备。备得用于武帝交战,大破其军,乘胜克捷,江南悉平。

——《三国志·蜀志·诸葛亮传》

材料二 (刘)备闻曹公军下,恐惧,日遣逻吏於水次候望权军。……(备)乃乘单舸往见瑜,问曰:“今拒曹公,深为得计。战卒有几?”瑜曰:“三万人。”备曰:“恨少。”瑜曰:“此自足用,豫州但观瑜破之。”……备虽深愧异瑜,而心未许之能必破北军也,故差池在后,将二千人与(关)羽、(张)飞俱,未肯系瑜,盖为进退之计也。……瑜之破魏军也,曹公曰:“孤不羞走!”

——《江表传》

材料三 曹操自江陵将顺江东下。诸葛亮谓刘备曰:“事急矣,请奉命求救于孙将军。”遂与鲁肃俱诣孙权……(孙权)遂以周瑜、程普为左右督,将兵与备并力逆操……瑜等率轻锐继其后,雷鼓大进,北军大坏。操引军从华容道步走,……刘备、周瑜水陆并进,追操至南郡。时搡军兼以饥疫,死者太半。

——《资治通鉴》

(1)依据上述材料,确定赤壁之战发生的历史事实。

(2)指出三则材料对刘备在赤壁之战中作用的叙述有何不同?据此说明运用史料进行历史研究时应该注意哪些原则?

答案

1.D

2.D

3.A

4.D

5.A

6.A

7.D

8.C

9.D

10.A

11.D

12.B

13.D

14.C

15.D

16.B

17.C

18.D

19.C

20.D

21.B

22.D

23.A

24.A

25.

(1)变化:由封禁到开发,经济快速发展;农耕文明向工业文明过渡。原因:清政府政策的调整;内地人口的大量迁入和耕地开发;近代民族工业的发展;列强对东北侵略的加剧客观上推动了东北的近代化;地理位置重要,资源丰富,日俄加紧对东北地区的争夺。

(2)意义:使东北成为我国重要的粮食基地;有利于“一五计划”的进行;奠定了国家工业化的基础。推动了东北区域经济繁荣和社会进步;

26.

(1)表现:战后经济迅速发展(“黄金时代”);70年代增速缓慢;形成一种混合市场经济。

举措:内政撒切尔夫人为首的政府放弃凯恩斯主义,改行货币主义政策;外交加入欧共体。

(2)原因:拿破仑颁布“大陆封锁令”,阻碍了欧洲大陆与英国的贸易:小农阶层壮大。(答出1点即可)

因素:马歇尔计划的实施:法国政府实施企业国有化和经济发展计划:计划指导型经济模式的形成:西欧经济一体化的推动:第三次科技革命的推动。(答出4点即可)

27.

(1)相同点:朝鲜战争是美苏冷战的产物;美军(或联合国军)参与战争。

不同点:对战争的性质记述不同.材料一认为朝鲜战争是一场侵略战争。材料二认为朝鲜战争是一场统一战争。因素:作者的立场和时代不同。

(2)影响:提高了新中国的国际地位;为中国经济发展提供了稳定的国际环境;打击了美国的霸权主义政策。

28.(1)东汉末年军阀割据混战,曹操讨代刘备,刘备与孙权联合,双方在赤壁交战。曹军大败。

(2)不同:材料一认为刘备声望高,赢得孙权的仰慕,促进了孙刘联合。材料二认为刘备兵力少,持观望态度,作用甚微。材料三认为刘备接受诸葛亮的建议,求救于孙权,孙刘联合大败曹军。

原则:鉴别史料价值和考证史料真伪;采用多重不同类型史料相互印证,孤证不立;辨别史料作者的意图和立场。

一、选择题:本题共24小题,每小题2分,共48分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.秦始皇每灭一国,都以其地设置郡县。郡县大体是根据自然区域而划分,一郡或两郡就是一个自然区域,多半以平原或盆地为中心,边缘则为山地或高地。这反映出秦

A.郡县同为地方最高级别行政单位 B.开创了郡县制取代分封制的先例

C.致力于边疆少数民地区交融开发 D.强化中央集权提高地方治理效率

2.下图是汉代牛郎织女画像石,石右举鞭牵牛者为牛郎,其上三星相连者为牛郎星(河鼓三星)。石左下角四星相连成房子状,内有一女子跪坐,当为织女。左上角七星相连环绕一兔者为毕宿,石中部为白虎星座。此画像石

A.体现了汉代绘画注重写实 B.凸显了精耕细作生产模式

C.证实了民间传说的真实性 D.反映了当时的天文学成就

3.宋代皇帝之所以能行使专制权力,关键之处在于政府结构的变化,各个政府机构都被置于皇帝的直接指挥之下。皇帝通过章奏、奏对等方式,直接与官僚接触,了解政情,下达命令,从而将权力控制在自己手里。这说明宋代

A.权力机构调整有助于加强皇权 B.宰相的行政权力被架空

C.中央集权的效能得到空前提高 D.官僚政治取代贵族政治

4.明朝万历皇帝因太子之事与内阁争执长达十余年,最后索性三十年不再上朝,内阁出现了“人滞于官”“曹署多空”的现象,部、寺大官十缺七、六,史称“万历怠政”。这实质上说明

A.内阁的政治地位上升 B.君臣之争引起官场混乱

C.君主专制在不断弱化 D.政治体制存在严重弊端

5.1842年中英《南京条约》签订后,美国等列强闻风提出签约要求,清朝君臣认为,“西洋各国以通商为性命,制驭之术,全在一切持平”,从而签订了更多的对外条约。据此可知,当时清政府

A.缺乏近代国家主权意识 B.突破了传统外交的束缚

C.对列强采取了分化策略 D.初步具有近代外交理念

6.民国初期的政党、社团有300多个,如统一党、共和党、统一共和党、共和建设讨论会、中国社会党等。这些党派大体为原有的革命派、立宪派、旧官僚三派势力的分合。这说明

A.政党政治形式活跃 B.共和政体得到巩固

C.照搬西方政治体制 D.君主专制制度灭亡

7.1947年,随着内战的扩大,国统区物价猛涨,百姓基本生活得不到保障。南京知识分子提出的全面改革的要求被当局拒绝,引发了知识分子的强烈不满,“反饥饿” “反内战”运动在南京爆发,全国众多高校积极声援,全国青年知识分子的运动与社会各界群众联系起来。国统区民主运动的频发反映出

A.人民民主统一战线的政策方针的不断发展

B.国民政府的消极抗战和独裁政策日趋反动

C.各派力量要求实行民主政治的一致呼声

D.社会各界不满社会现实和改变现状的要求

8.截至1981年年底,全国农村已有90%以上的生产队建立了不同形式的农业生产责任制。1985年,全国农村人民公社政社分开、建立乡政府的工作全部结束,许多乡镇还建立了集体经济组织。这

A.改变了农村土地所有制 B.调整了农村的产业结构

C.利于农村经济体制改革 D.实现了农村居民的自治

9.在克利斯提尼之前,雅典的人名必须冠以其父的名字,如“克利斯提尼,梅格克勒斯之子”;克利斯提尼规定,雅典人名必须冠以其所在的德莫(雅典政体中最为基础的行政单位)的名字,如“来自阿罗佩科的克利斯提尼”。这一改革意在( )

A.改变雅典取名的无序状态 B.完善雅典基层的行制度

C.强化对雅典人的行政管理 D.动摇贵族政治存在的根基

10.“它的确立是19世纪70年代该国进入工业资本主义发展时期的必然结果,而总统和参议院的权力很大则是保皇派和资产阶级共和派相妥协的产物。”材料中评述的“它”指的是

A.法国共和制 B.英国君主立宪制 C.美国共和制 D.德国君主立宪制

11.1871年,俾斯麦成为德意志帝国首相。帝国虽然成立了若干“署”,如邮政、海军、内政、司法等,但领导“署”的官员没有大臣的职权,只称国务秘书。在官方用语中,只有“帝国领导”,而没有“帝国政府”。这说明当时

A.联邦制受到官员青睐 B.民主立宪推动统一进程

C.责任内阁制基本确立 D.首相政治地位非常突出

12.1945年2月,斯大林在雅尔塔会议上说:“波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题…因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关…波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。这表明苏联

A.利用波兰问题来应对冷战 B.努力扩大在世界的影响力

C.积极和美国争夺世界霸权 D.与美国进行意识形态对抗

13.蜀锦花楼机是我国古代最具代表性的机型(注:该机与下图明代宋应星《天工开物》的花机基本一致),机长6米、宽1.5米、高5米,由上千个构件组成,机身平直,中段隆起花楼,楼上悬挂花本,根据花本用不同的穿吊和拉花的方法,织出各种花纹。这充分反映了我国古代

A.资本主义萌芽产生 B.手工制作技术高超

C.妇女们的辛勤劳动 D.古代纺织技术提高

14.三国时期,孙吴立国江东59年,前后四帝共有18个年号,如黄龙、赤乌、神风、天册、天玺、天纪等,而曹魏和蜀汉此类符瑞年号较少。据此可知,孙吴政权

A.推崇天人感应思想 B.权力更迭导致年号更换频繁

C.借助年号宣扬正统 D.大力削弱儒家思想主导地位

15.宋元时期出现诸如“桥西贾家瓠羹”“曹婆肉饼”等美食店,“傅官人刷牙铺”“张古老胭脂铺”等日用百货店,休闲娱乐场所纷纷涌现,百戏伎艺竞演,市民集中观看。这反映出

A.社会奢靡之风盛行 B.名牌商品大量出现

C.市民文化形式多样 D.城市经济功能增强

16.明清基层社会管理中存在“官”和“民”二元系统。其中“民”的组织系统包含家族、乡族、乡约、会社、会馆等形式,建立了相对严格的规章制度,通过各种教化方式,借助血缘、地缘、神缘和业缘纽带,有效实现社会整合。这种“民”的管理模式

A.反映了君主专制体制空前强化的现实 B.适应维护传统秩序和社会变化的需要

C.标志着中国传统社会管理体制的成熟 D.反映了士大夫们以儒教化的政治主张

17.如表所示为188-1895年中国红茶销往欧美的数量变化(单位:担)。这一变化表明这一时期中国

销往地 1887年 1892年 1894年 1895年

英国 729022 313978 259269 203785

加拿大 9488 5416 6232 3689

美国 175142 209603 258884 163569

A.关税自主权日益丧失 B.封建自然经济进一步解体

C.红茶竞争力逐渐下降 D.与世界市场联系有所减弱

18.据统计,1867年中国进口洋针207294千枚,价值53671海关两。到1894年,洋针进口量达到2421724千枚,价值347963海关两。平摊在每个人头上的进口针数为6枚。“洋针已逐渐成为中国人的日常用品,并且(似乎)已经大量代替土货了”。这一状况表明中国

A.对外贸易的人超局面加剧 B.海关的半殖民地化程度加深

C.自然经济解体向内地蔓延 D.与世界市场的关系日益密切

19.邓小平说:“拿冀鲁豫来说,经过一年的内线作战,农民的鸡、猪、牲口看见的不多了,村里的树也少了,试问,扭在解放区打,我们受得了吗?如果我们只想在内线作战要舒服一些,就中了敌人的毒计。”为此中央军委的军事部署是

A.进行战略转移 B.转入敌后抗战 C.展开战略反攻 D.实施战略决战

20.据新华社报道,2021年1月14日,“新中国第一位女拖拉机手”、我国第三套人民币——元钱上的标志性人物梁军在黑龙江哈尔滨逝世,享年90岁。下图是梁军登上第三套人民币的场景,该场景反映了当时

A.人们参与恢复国民经济的热情 B.“双百”方针对文人画的深刻影响

C.妇女成为国家经济建设主力军 D.人民参与社会主义建设的积极性

21.据王荣堂、姜德昌《世界近代史》等编制的信息,据此可知佐证

时间 国家 概况

19世纪40年代 英国 成为机器制造工作的母机

1845—1846年 比利时 安装3500台动力织机,机器能与英国竞争

19世纪40年代末 法国 有566个棉纺织厂,年消耗棉花6000万公斤以上

1847年 德意志 开始用蒸汽机作动力

19世纪40年代 揶威 纺织业迅速发展

A.英国率先完成工业革命 B.马克思主义诞生的条件业已成熟

C.工人整体生活条件改善 D.欧洲实现从人力向蒸汽动力转型

22.亚历山大二世的荣誉在于,他具有勇气和坚定性,并为进行19世纪东欧史上最伟大的改革而斗争。改革之所以“伟大’是因为它使俄国

A.建立了中央集权 B.强化了农奴制

C.兴办了手工工场 D.走上了资本主义道路

23.1929年纽约股市崩盘触发金融危机,美国国会将其归罪于国际贸易,于次年通过了《霍利—斯穆特关税法》,大幅度提高关税。至1932年,进口实际应纳税物品的平均税率增加了53.2%。这一做法

A.加剧了国际间的贸易战 B.遏制了苏联工业化建设

C.推动国内工业迅速发展 D.揭示了经济危机的根源

24.第二次世界大战后,资本主义国家中政府部门中的行政人员,公共部门的就业人数和国家公务员,企业中的中间管理人员和工作人员,以及其它领域的普通工作人员和技术人员大幅增加。这导致

A.社会结构发生变化 B.国民经济持续增长

C.第三产业快速发展 D.民权运动不断高涨

二、材料分析题(共52分)

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清统治者为维护“根本之地”,对东北地区实行全面封禁的政策,封禁下的东北行政 组织与军事组织合二为一,社会处于清政府严密的军事控制之下。鸦片战争后,清政府从增加财政收入和抵御沙俄侵略的需要出发,对东北的封禁逐渐松弛。由此,内地人口大量迁入,耕地迅速增加。1861年,牛庄(营口)开港后,外国资本主义经济势力开始向东北渗透,东北粮食生产迅速被纳入世界市场中。甲午中日战争后,外国资本竞相进入东北,设厂开矿。东北传统手工业逐渐采用新工艺和新设备,近代产业开始形成。随着粮豆贸易的发展,工业的勃兴,东北金融资本和商业资本也日趋活跃。

——摘编自咚冬 《中国东北史》等

材料二 建国初期,东北地区成为国家重点建设的工业基地。“一五”期间,全国共安排156个重点建设项目,其中东北地区占56项,占全部投资总额的37.3%。此外国家调集了10余万转业官兵、荣复军人进入垦区,同时,从山东、北京等省、市组织了10万多支边青年以及数以万计的随迁家属,开垦“北大荒”。东北初步改变了伪满时期殖民地战争基地的军事工业结构,转向了面向全国优先发展重工业的工业化轨道,加强了技术更新,强化了基础原材料工业和机器制造业,东北地区工业化的起飞为以后的区域经济发展莫定了雄厚基础。

——摘编自吴祖鲤《论东北地区在中国现代化进程中的地位》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明清朝时期东北地区社会经济发生的主要变化,并分 析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国初期大力发展东北的意义。

26.阅读材料,回答问题。

材料一 英国在两次世界大战期间,经济一片萧条,亟需国家治理体系的转型,为此政府接受了凯恩斯经济学为核心的新自由主义的指导,对国家实施干预政策,并给英国带来了战后的“黄金时代”。“黄金时代”的英国,新自由主义、社会民主主义等思潮占据着主流政治。然而好景不长,英国主流政治所采取的政策开始失灵。进入到20世纪70年代的英国,经济上增长速度缓慢,甚至一度低于欧共体的平均水平,被称为“洲病夫”;政治上行政机构膨胀,效率缓慢,政府因福利政策而遇到财政危机;思想上民众对政府失去信任,开始对现行的制度、政策提出了质疑。-摘自刘猛等《英国新保守主义:撒切尔时代的国家治理及其启示》材料二在欧洲,批评法国是个失败的工业化国家很容易引起其他国家的共鸣。的确,在很长一段历史时间里,法国的工业化落后于英国和德国,法国一直在追赶。但是,第二次世界大战结束后,法国的工业化突然有了长足的进步。从20世纪60年代中期到80年代初期,法国的工业制造业附加值曾经多年保持世界第一,最高时将近美国的2倍。与此同时,法国建立起了一套较为独立的工业体系:航空航天、通信技术、军事与民用核能、高速铁路等等一应俱全。而在这些成功的工业化背后是法国的国有企业崛起。

——-摘自丁一凡《法国国企的兴衰》

(1)根据材料一,结合所学,概述英国在“新自由主义的指导”下经济发展的表现,指出英国20世纪70年代为克服经济困难在内政外交上的主要调整举措。

(2)“在很长一段历史时间里,法国的工业化落后于英国和德国”,以19世纪初法国历史为例简述其落后的主要原因。根据材料二,结合所学,指出推动二战后法国工业化“突然”“进步”的主要因素。

27.阅读材料,回答问题

材料一 在远东同在欧洲一样,第二次世界大战之后也出现了冷战。但是,在远东,当1950年朝鲜军队入侵韩国而导致朝鲜战争爆发时,冷战变成了热战。第一阶段开始时,朝鲜军队迅猛地长驱直入离釜山港不到50英里的地方。此后1950年9月14日,一支美国军队在仁川登陆……朝鲜军队因其交通线被切断,仓促地向后撤,正如他们先前轻率地向前推进一样。

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 朝鲜战争是朝鲜民族分裂的产物,而朝鲜民族分裂是美苏划分势力范围的结果。1950年6月25日清晨……朝鲜政权决定用武力统一朝鲜半岛……1950年,美国军队在仁川登陆,此后越过“三八线”打到鸭绿江边,威胁中国国家安全。中国人民志愿军在重重困难的条件下,毅然出兵朝鲜,这一战拼来了山河无恙、家国安宁,对中国和世界都有着重大而深远的意义。

——摘编自颜声毅《朝鲜战争:俄罗斯公布秘密档案》等

(1)据材料一、二指出朝鲜战争爆发记述的异同,并简析不同的原因。

(2)据材料并结合所学知识,分析中国抗美援朝胜利的积极影响。

28.赤壁之战是东汉末年的一件大事,不同史书有不同的记载。阅读材料,回答问题。

材料一 及魏武帝南征荆州,刘琮举州委质,而备失势众寡,无立锥之地。亮时年二十七,乃建奇策,身使孙权,求援吴会。权既宿服仰备,又睹亮奇雅,甚敬重之,即遣兵三万人以助备。备得用于武帝交战,大破其军,乘胜克捷,江南悉平。

——《三国志·蜀志·诸葛亮传》

材料二 (刘)备闻曹公军下,恐惧,日遣逻吏於水次候望权军。……(备)乃乘单舸往见瑜,问曰:“今拒曹公,深为得计。战卒有几?”瑜曰:“三万人。”备曰:“恨少。”瑜曰:“此自足用,豫州但观瑜破之。”……备虽深愧异瑜,而心未许之能必破北军也,故差池在后,将二千人与(关)羽、(张)飞俱,未肯系瑜,盖为进退之计也。……瑜之破魏军也,曹公曰:“孤不羞走!”

——《江表传》

材料三 曹操自江陵将顺江东下。诸葛亮谓刘备曰:“事急矣,请奉命求救于孙将军。”遂与鲁肃俱诣孙权……(孙权)遂以周瑜、程普为左右督,将兵与备并力逆操……瑜等率轻锐继其后,雷鼓大进,北军大坏。操引军从华容道步走,……刘备、周瑜水陆并进,追操至南郡。时搡军兼以饥疫,死者太半。

——《资治通鉴》

(1)依据上述材料,确定赤壁之战发生的历史事实。

(2)指出三则材料对刘备在赤壁之战中作用的叙述有何不同?据此说明运用史料进行历史研究时应该注意哪些原则?

答案

1.D

2.D

3.A

4.D

5.A

6.A

7.D

8.C

9.D

10.A

11.D

12.B

13.D

14.C

15.D

16.B

17.C

18.D

19.C

20.D

21.B

22.D

23.A

24.A

25.

(1)变化:由封禁到开发,经济快速发展;农耕文明向工业文明过渡。原因:清政府政策的调整;内地人口的大量迁入和耕地开发;近代民族工业的发展;列强对东北侵略的加剧客观上推动了东北的近代化;地理位置重要,资源丰富,日俄加紧对东北地区的争夺。

(2)意义:使东北成为我国重要的粮食基地;有利于“一五计划”的进行;奠定了国家工业化的基础。推动了东北区域经济繁荣和社会进步;

26.

(1)表现:战后经济迅速发展(“黄金时代”);70年代增速缓慢;形成一种混合市场经济。

举措:内政撒切尔夫人为首的政府放弃凯恩斯主义,改行货币主义政策;外交加入欧共体。

(2)原因:拿破仑颁布“大陆封锁令”,阻碍了欧洲大陆与英国的贸易:小农阶层壮大。(答出1点即可)

因素:马歇尔计划的实施:法国政府实施企业国有化和经济发展计划:计划指导型经济模式的形成:西欧经济一体化的推动:第三次科技革命的推动。(答出4点即可)

27.

(1)相同点:朝鲜战争是美苏冷战的产物;美军(或联合国军)参与战争。

不同点:对战争的性质记述不同.材料一认为朝鲜战争是一场侵略战争。材料二认为朝鲜战争是一场统一战争。因素:作者的立场和时代不同。

(2)影响:提高了新中国的国际地位;为中国经济发展提供了稳定的国际环境;打击了美国的霸权主义政策。

28.(1)东汉末年军阀割据混战,曹操讨代刘备,刘备与孙权联合,双方在赤壁交战。曹军大败。

(2)不同:材料一认为刘备声望高,赢得孙权的仰慕,促进了孙刘联合。材料二认为刘备兵力少,持观望态度,作用甚微。材料三认为刘备接受诸葛亮的建议,求救于孙权,孙刘联合大败曹军。

原则:鉴别史料价值和考证史料真伪;采用多重不同类型史料相互印证,孤证不立;辨别史料作者的意图和立场。

同课章节目录