2021-2022学年统编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 26.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-09 23:06:27 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

郁达夫

故都的秋

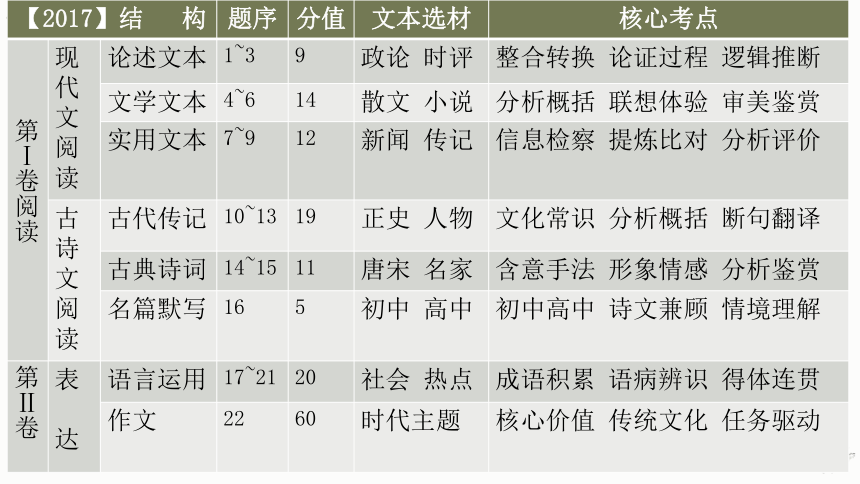

【2017】结 构 题序 分值 文本选材 核心考点

第Ⅰ卷阅读 现代文阅读 论述文本 1~3 9 政论 时评 整合转换 论证过程 逻辑推断

文学文本 4~6 14 散文 小说 分析概括 联想体验 审美鉴赏

实用文本 7~9 12 新闻 传记 信息检察 提炼比对 分析评价

古诗文阅读 古代传记 10~13 19 正史 人物 文化常识 分析概括 断句翻译

古典诗词 14~15 11 唐宋 名家 含意手法 形象情感 分析鉴赏

名篇默写 16 5 初中 高中 初中高中 诗文兼顾 情境理解

第Ⅱ卷 表 达 语言运用 17~21 20 社会 热点 成语积累 语病辨识 得体连贯

作文 22 60 时代主题 核心价值 传统文化 任务驱动

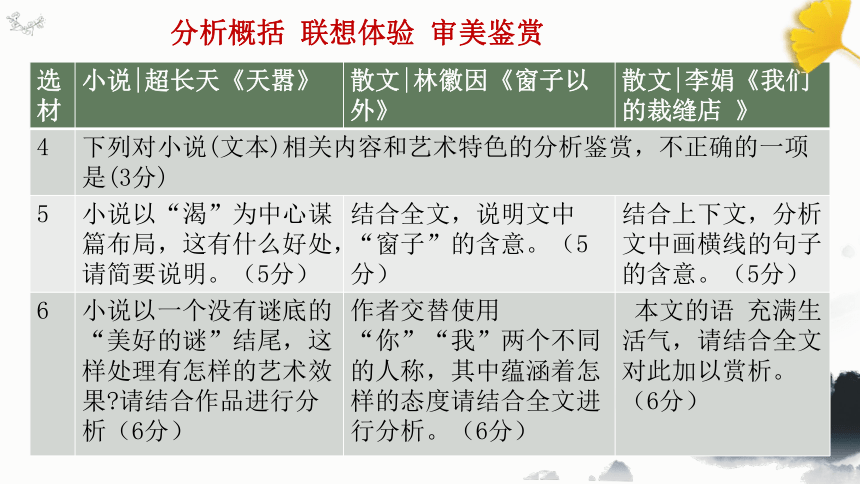

选材 小说|超长天《天嚣》 散文|林徽因《窗子以外》 散文|李娟《我们的裁缝店 》

4 下列对小说(文本)相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分) 5 小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处,请简要说明。(5分) 结合全文,说明文中“窗子”的含意。(5分) 结合上下文,分析文中画横线的句子的含意。(5分)

6 小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果 请结合作品进行分析(6分) 作者交替使用“你”“我”两个不同的人称,其中蕴涵着怎样的态度请结合全文进行分析。(6分) 本文的语 充满生活气,请结合全文对此加以赏析。(6分)

分析概括 联想体验 审美鉴赏

一、秋之“美”

-------品精致语言 赏秋景秋味(重点)

二、秋之“悲”

--------解悠然情怀 悟悲秋意蕴(难点)

教学目标

01

秋之“美”

品精致语言

赏秋景秋味

故人、故国、故乡、故园、故土………有着更多的人文内涵,有一种历史感、沧桑感、亲切感,饱含一份深情、一份眷恋。“故都”两字指明描写的地点,含有深切的眷念之意,也暗含着一种文化底蕴;“秋”字确定描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。“故都的秋”,意味着一种时空的悠久,一种深切的眷念,一种积淀的深厚,一种成熟的沧桑,一种大家的浩荡。【大家之气】

1、比较:“故都的秋““北平的秋”、 北国的秋”

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,花国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

【比较】无论在什么地方的秋天总是好的,可是北国的秋却特别地来得清,静,悲凉。我不远千里从杭州赶上青岛从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这故都的秋味。

2 、品读第一段,感受全文的情感基调

-----缓慢 悠然 沉思 独白 忧郁 落寞

“立象以尽意”是文艺创作的基本原则。创作过程是个观察、感受、酝酿、表达的过程,是对生活的再现过程。作者对外界的事物心有所感,便将之寄托给一个所选定的具象,使之融入作者自己的某种感彩,并制造出一个特定的艺术天地,使读者根据这个艺术天地在内心进行二次创作,在还原诗人所见所感的基础上渗透自己的感彩。

3 、研读“立象以尽意”

“一个人企望明确表达的最初的情感现象,即是骚动于肺腑之内的激情,他自然要在孕育这些激情的事件或事物里寻找表达的题材,也就是运用与其关联的意象。”

[美]苏珊·朗格《艺术问题》

(德裔美国人,著名哲学家、符号论美学代表人物之一)

阅读任务:默读3-9,提取意象,拟出小标题

3 、研读“立象以尽意”

(一)闲坐秋晨图--境清人闲、独对秋晨。

(二)落蕊缀秋图--踏蕊而去、落寞遥想。

(三)寒蝉啼秋图--秋蝉衰残、抱枝啼唱

(四)斜桥话秋图--都市闲人、雨后微叹。

(五)硕果品秋图--清秋佳日、硕果累累。

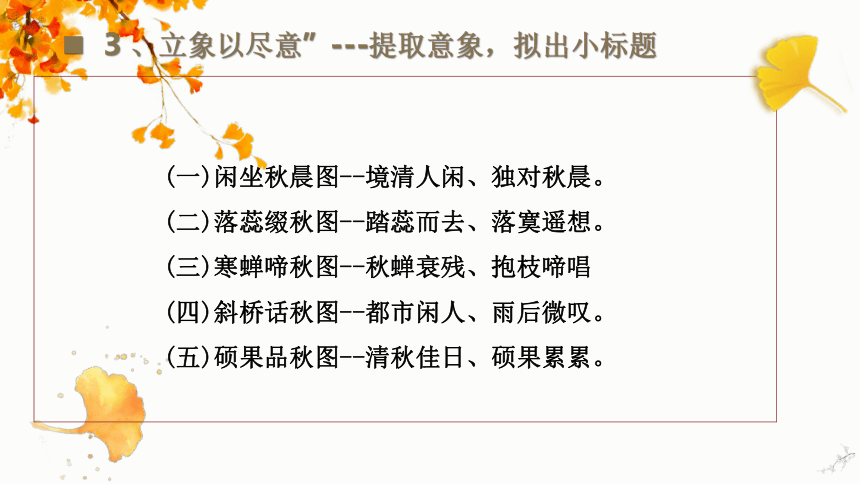

3 、立象以尽意”---提取意象,拟出小标题

①闲坐秋晨图--境清人闲、独对秋晨

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽被屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

(有我一无我)动态的,历时的,生活场景、生活经历。

比较:……住在一椽破屋里,早晨起来,泡一碗浓茶,坐在院子里,……

…从槐树叶底,一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,……

……在牵牛花底,还长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,作为陪衬。

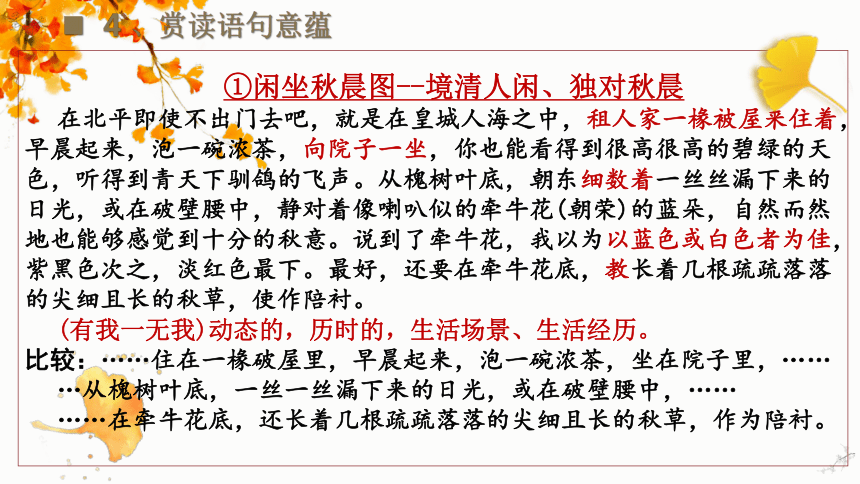

4 、赏读语句意蕴

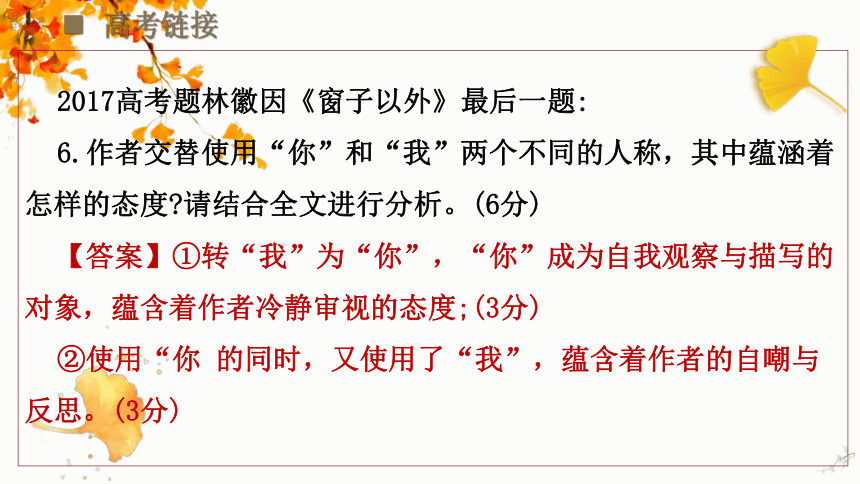

2017高考题林徽因《窗子以外》最后一题:

6.作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴涵着怎样的态度 请结合全文进行分析。(6分)

【答案】①转“我”为“你”,“你”成为自我观察与描写的对象,蕴含着作者冷静审视的态度;(3分)

②使用“你 的同时,又使用了“我”,蕴含着作者的自嘲与反思。(3分)

高考链接

王安石|《北山》

北山输绿涨横池,直堑回塘滟滟时。

细数落花因坐久,缓寻芳草得归迟。

《宋诗钞》中评说:“安石遣情世外,其悲壮即寓于闲淡之中。”

◎刘禹锡|《春词》:

新妆宜面下朱楼,深锁春光一院愁。

行到中庭数花朵,蜻蜓飞上玉搔头。

宫怨诗:新妆初成,无人见赏。三句写无端烦恼,凝聚心头,好数花解闷;四句写凝神伫立,人花相映,蜻蜓作伴,倍显冷落

课外拓展

满目破败,满口苦茶,表面悠闲,心下悲凉。

【链接】

李白《月夜听卢子顺弹琴》①

闲坐夜明月,幽人弹素琴。忽闻悲风调,宛若寒松吟。

白雪乱纤手,绿水清虚心。钟期久已没,世上无知音。

①本诗作于诗人被“赐金放还”之后。

14.A.首联以静夜、明月、幽人、素琴营造了清寂的氛围,为下文听琴和结尾慨叹做了铺垫,“闲”字体现出诗人此时内心的安闲。

幽居之 “清” 清寂之 “闲”

②落蕊缀秋图--踏蕊而去、落寞遥想

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

----正是槐花的生存与飘零状态触动了作者多愁善感的心,细微柔弱的开着又悄无声息地陨落。“一条条扫帚的丝纹”不仅是作者的细致体察还写出扫街人的小心与不忍,这正是生命逝去的痕迹,凄清感伤。表层的细腻、清闲却是对生命衰颓的凄然落寞。所谓“深沉”即在于此。

4 、赏读语句意蕴

苏轼|《和子由渑池怀旧》

---雪泥鸿爪:鸿雁在雪地上留下的爪迹。比喻往事的痕迹。

人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。 老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

◎《红楼梦》|林黛玉《葬花吟》:

花谢花飞花满天,红消香断有谁怜 游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处,手把花锄出绣闺,忍踏落花来复去。◎刘希夷|《代悲白头翁》:

“今年花落颜色改,明年花开复谁在”

“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”

课外拓展

③寒蝉啼秋图--秋蝉衰残、抱枝啼唱。

秋蝉的衰弱的残 更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这嘶叫的秋蝉,在北方可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

◎唐代诗坛“咏蝉”三绝:

虞世南“居高声自远,非是藉秋风”,是清华人语;

骆宾王“露重飞难进,风多响易沉”,是患难人说;

李商隐“本以高难饱,徒劳恨费声”,是牢骚人语。

4 、赏读语句意蕴

④斜桥话秋图--都市闲人、雨后微叹

一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又青了,太阳又露出脸来了;着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底下去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着地说:

“唉,天可真凉了一-”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是吗 一层秋雨一层凉了!”

北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

辛弃疾|《丑奴儿·书博山道中壁》

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋。

4 、赏读语句意蕴

(1)秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清, 来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

(2)江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

(13)南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷,等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

5 、比较“秋味”

5 、比较“秋味”

北国的秋 江南的秋

慢、润、淡

清 、静、悲凉

饱尝 、十足

不饱、不透、不足、不浓、不永

白干

黄酒

馍馍

稀饭

大蟹

鲈鱼

骆驼

黄犬

四个比喻从饮食文化入手,让人从饮食中的'味’去领悟秋之'味’,让人从形象的'味’去品味抽象的'味’。北国之秋像'白干、馍馍、大蟹、骆驼’,让人感到味烈、味深、味浓、味久,而南国之秋就像'黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬’让人感到味润、味浅、味淡、味短。”

02

秋之“悲”

解悠然情怀 悟悲秋意蕴

(12)不单是诗人,就是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定能感到一种不能自已的深情;秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢 不过在中国,文字里有一个“秋士”的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等,就觉得中国的文人,与秋和关系特别深了,可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

梁启超曾说:“境者,心造也。”在作家的眼中,可以说,一片自然风景就是一个心灵的世界、一个情感的世界、一个生命的世界。故都的秋,是郁达夫眼中的秋,更是郁达夫心中的秋。文章就选景而言,清静为表,悲凉是里;就抒情而言,悠闲为表,深沉是里;就题旨而言,审美为表,生命是里。由此,我们也就能理解,蓝朵之牵牛,疏落之长草,非花之落蕊,弱蝉之残声,闲人之话雨,风中之枣子,这些在故都似乎最普通最不起眼的景物,一入郁达夫的笔端,便流成了一幅写意的长卷,奏响了一曲生命的悲歌。

秋之“悲”---解悠然情怀 悟悲秋意蕴

1 、审美的角度:物性与人情、自然与人文的统一

“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。岁有其物,物有其容;情以物迁,辞以情发。一叶且或迎意,虫声有足引心。况清风与明月同夜,白日与春林共朝哉 ”(《文心雕龙·物色》)

【译】春秋四季不断更代,寒冷的天气使人觉得沉闷,温暖的日子使人感到舒畅;四时景物的不断变化,人的心情也受到感染。因此,一年四季有不同的景物,这些不同的景物表现出不同的形貌;人的感情跟随景物而变化,文章便是这些感情的抒发。一叶下落尚能触动情怀,几声虫鸣便可勾引心思,何况是清风明月的秋夜,丽日芳树的春晨呢?

秋之“悲”---中国悲秋情结

1 、审美的角度:物性与人情、自然与人文的统一

气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。(钟嵘《诗品·序》)

气决定了物的变迁,物的变迁又惹起了人的感慨,因此人们受其感召,这种丰富多彩的万物是值得歌咏的。

“昔人论诗,有景语情语之别,不知一切景语皆情语也。”

(王国维《人间词话》)

“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。情与貌,略地似。”

(辛弃疾《贺新郎》)

“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”,人性、社会性与大自然的调和,是现代散文的特征之一”--郁达夫《中国新文学大系·散文卷·导言》

秋之“悲”---中国悲秋情结

1 、审美的角度:物性与人情、自然与人文的统一

嗟乎,草木无情,有时飘零。人为动物,惟物之灵百忧感其心,万事劳其形。有动于中,必摇其精。而况思其力之所不及,忧其智之所不能;宜其渥然丹者为槁木黟然黑者为星星。奈何以非金石之质,欲与草木而争荣念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!(《欧阳修|《秋声赋》)

【译】“唉!草木是无情之物,尚有衰败零落之时。人为动物,在万物中又最有灵性,无穷无尽的忧虑煎熬他的心绪,无数琐碎烦恼的事来劳累他的身体。只要内心被外物触动,就一定会动摇他的精神。更何况常常思考自己的力量所做不到的事情,忧虑自己的智慧所不能解决的问题?自然会使他红润的面色变得苍老枯槁,乌黑的头发(壮年)变得鬓发花白(年老)。(既然这样,)为什么却要以并非金石的肌体,去像草木那样争一时的荣盛呢?(人)应当仔细考虑究竟是谁给自己带来了这么多残害,又何必去怨恨这秋声呢?”

秋之“悲”---中国悲秋情结

2 、文化的角度:“悲秋”的传统

(《淮南子·缪称训》春女思,秋士悲,而知物化矣。号而哭,叽而哀,而知声动矣。

屈原《九歌·湘夫人》:袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

宋玉《九辩》:悲哉秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰。

曹丕《燕歌行》:秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。

口杜甫《登高》:“万里悲秋常作客,百年多病独登台。”

唐·钱起《题苏公林亭》:“万叶秋声里,千家落照时。”

柳永《雨霖铃》:“多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。”

秋之“悲”---中国悲秋情结

2 、文化的角度:“悲秋”的传统

秋代表成熟,对于春天之明媚娇艳,夏日之茂密浓深,都是过来人,不足为奇了,所以其色淡,叶多黄,有古色苍茂之慨,不单以葱翠争荣了。

---林语堂《秋天的况味》

秋之“悲”---中国悲秋情结

3 、个人的角度:郁达夫的遭际与性情以及文学主张

郁达夫幼小失怙,家境贫穷,从小就经历过的人生悲苦养成了他忧郁敏感的气质。乃至他在自传中,把自己的降世称为“悲剧的出生”,觉得人生一切都是虚幻,真真实在的只有凄切的孤单,他似乎天性易于感受落寞颓唐的情调。郁达夫并非是一位经营自己狭小天地的颓废者,他对祖国及中华文化的命运时时以心系之.

--易前良《悠悠的态度 颓唐的情调》)

郁达夫:1934年38岁,经历过两次婚姻不幸和两次丧子不幸。

郁达夫柔弱的心理、气质都使他更缠绵于既往。他本不是那种慨然不顾、奋身前行的战士。用了流畅的白话,他写得最熟也最美的是古老的主题,离人的别绪、羁旅的哀感、客居的乡愁,--漂泊人间此身如寄的孤独感。

---赵园《郁达夫:在历史矛盾与文化冲突之间》

秋之“悲”---中国悲秋情结

3 、个人的角度:郁达夫的遭际与性情以及文学主张

他主张“文学作品都是作家的自叙传”,提倡静”的文学,写的是“静如止水似的遁世文学”。艺术上侧重于表现自我,带有浓重的主观色彩。 “……仿佛是一些不甘沉沦 却已无力挣扎者发出的呼喊,或者是一些穷愁潦倒、孤独愤世者的倾诉和叹息”。个人的悲情身世,半世的坎坷经历借故都秋意的细描慢绘,诠释着生命的一种形态,寄寓着哀而不伤的一种心性。闲静中不无落寞,感伤中不无放旷(放达、旷达)。

(3)不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

秋之“悲”---中国悲秋情结

3 、个人的角度:郁达夫的遭际与性情以及文学主张

他主张“文学作品都是作家的自叙传”,提倡静”的文学,写的是“静如止水似的遁世文学”。艺术上侧重于表现自我,带有浓重的主观色彩。 “……仿佛是一些不甘沉沦 却已无力挣扎者发出的呼喊,或者是一些穷愁潦倒、孤独愤世者的倾诉和叹息”。个人的悲情身世,半世的坎坷经历借故都秋意的细描慢绘,诠释着生命的一种形态,寄寓着哀而不伤的一种心性。闲静中不无落寞,感伤中不无放旷(放达、旷达)。

(3)不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

秋之“悲”---中国悲秋情结

3 、个人的角度:郁达夫的遭际与性情以及文学主张

他主张“文学作品都是作家的自叙传”,提倡静”的文学,写的是“静如止水似的遁世文学”。艺术上侧重于表现自我,带有浓重的主观色彩。 “……仿佛是一些不甘沉沦 却已无力挣扎者发出的呼喊,或者是一些穷愁潦倒、孤独愤世者的倾诉和叹息”。个人的悲情身世,半世的坎坷经历借故都秋意的细描慢绘,诠释着生命的一种形态,寄寓着哀而不伤的一种心性。闲静中不无落寞,感伤中不无放旷(放达、旷达)。

(一)闲坐秋晨图--境清人闲、独对秋晨。

(二)落蕊缀秋图--踏蕊而去、落寞遥想。

(三)寒蝉啼秋图--秋蝉衰残、抱枝啼唱

(四)斜桥话秋图--都市闲人、雨后微叹。

(五)硕果品秋图--清秋佳日、硕果累累。

秋之“悲”---中国悲秋情结

清

静

悲凉

小 结

何处合成愁 离人心上秋,纵芭蕉、不雨也飕飕。都道晚凉天气好,有明月,怕登楼。

年事梦中休,花空烟水流,燕辞归、客尚淹留。垂柳不萦裙带住,漫长是、系行舟。

吴文英《唐多令》

欣赏山水以及自然景物的心情,就是欣赏艺术与人生的是一篇小说,一首诗,或一张画,里面总多少含有些自然的分子在那里;因为人就是上帝所造的物事之一,就是自然的一部分,决不能够离开自然而独立的。所以欣赏自然,欣赏山水,就是人与万物调和,人与宇宙合一的一种谐合作用。郁达夫《山水及自然景物的欣赏》

【高考题例】 2014·四川高考

阅读:郁达夫《山水及自然景物的欣赏》

4. 文中说:“欣赏山水以及自然景物的心情,就是欣赏艺术与人生的心情。”请结合本文和下面的材料谈谈你对这句话的思考。要求观点明确,阐述合理,有说服力。(6分)

①扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

(郁达夫《故都的秋》)

②陶渊明、谢灵运这般人的山水诗那样的好,是由于他们对于自然有那一股新鲜发现时身入化境浓酣忘我的趣味:他们随手写来,都成妙谛,境与神会,真气扑人。 (宗白华《论(世说新语〉和晋人的美》

【高考题例】 2014·四川高考

阅读:郁达夫《山水及自然景物的欣赏》

4. 文中说:“欣赏山水以及自然景物的心情,就是欣赏艺术与人生的心情。”请结合本文和下面的材料谈谈你对这句话的思考。要求观点明确,阐述合理,有说服力。(6分)

【答案】

(示例一)这句话点明了自然山水与艺术、人生的紧密关系山水以及自然景物,会影响艺术与人生;而对待艺术和人生的态度,同样会使自然山水染上人化的色彩。陶渊明、谢灵运等人,能发现自然的美好,忘却尘世的烦忧,因而写出“悠然见南山”“池塘生春草,园柳变鸣禽”等清新自然的诗行。郁达夫《故都的秋》中写“扫帚的丝纹”,细腻、清闲却不免有些落寞,自然外物因为点染上他独特的情绪色彩具有生命的气息。

【高考题例】 2014·四川高考

阅读:郁达夫《山水及自然景物的欣赏》

4. 文中说:“欣赏山水以及自然景物的心情,就是欣赏艺术与人生的心情。”请结合本文和下面的材料谈谈你对这句话的思考。要求观点明确,阐述合理,有说服力。(6分)

【答案】

(示例二)欣赏山水自然的心情与欣赏艺术、人生的必情是同一的。因为艺术与人生是山水自然的映照,人对于山水自然的欣赏态度也恰恰是人对于艺术与人生的态度。能认识山水自然之美好、博大与威力的人,对于艺术与人生才能获得超越世俗的认识,才能如孔夫子、太史公那样领悟人生、寻求精神价值的实现,才能像陶渊明、谢灵运、郁达夫那样在山水自然的流连忘返中物我两忘,写出“境与神会,真气扑人”的佳作。

【思考与启示】

教 / 学 与 考 的 关 系

课 内 与 课 外 的 关 系

文 本 深 读 与 细 读 的 价 值

郁达夫

故都的秋

【2017】结 构 题序 分值 文本选材 核心考点

第Ⅰ卷阅读 现代文阅读 论述文本 1~3 9 政论 时评 整合转换 论证过程 逻辑推断

文学文本 4~6 14 散文 小说 分析概括 联想体验 审美鉴赏

实用文本 7~9 12 新闻 传记 信息检察 提炼比对 分析评价

古诗文阅读 古代传记 10~13 19 正史 人物 文化常识 分析概括 断句翻译

古典诗词 14~15 11 唐宋 名家 含意手法 形象情感 分析鉴赏

名篇默写 16 5 初中 高中 初中高中 诗文兼顾 情境理解

第Ⅱ卷 表 达 语言运用 17~21 20 社会 热点 成语积累 语病辨识 得体连贯

作文 22 60 时代主题 核心价值 传统文化 任务驱动

选材 小说|超长天《天嚣》 散文|林徽因《窗子以外》 散文|李娟《我们的裁缝店 》

4 下列对小说(文本)相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分) 5 小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处,请简要说明。(5分) 结合全文,说明文中“窗子”的含意。(5分) 结合上下文,分析文中画横线的句子的含意。(5分)

6 小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果 请结合作品进行分析(6分) 作者交替使用“你”“我”两个不同的人称,其中蕴涵着怎样的态度请结合全文进行分析。(6分) 本文的语 充满生活气,请结合全文对此加以赏析。(6分)

分析概括 联想体验 审美鉴赏

一、秋之“美”

-------品精致语言 赏秋景秋味(重点)

二、秋之“悲”

--------解悠然情怀 悟悲秋意蕴(难点)

教学目标

01

秋之“美”

品精致语言

赏秋景秋味

故人、故国、故乡、故园、故土………有着更多的人文内涵,有一种历史感、沧桑感、亲切感,饱含一份深情、一份眷恋。“故都”两字指明描写的地点,含有深切的眷念之意,也暗含着一种文化底蕴;“秋”字确定描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。“故都的秋”,意味着一种时空的悠久,一种深切的眷念,一种积淀的深厚,一种成熟的沧桑,一种大家的浩荡。【大家之气】

1、比较:“故都的秋““北平的秋”、 北国的秋”

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,花国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

【比较】无论在什么地方的秋天总是好的,可是北国的秋却特别地来得清,静,悲凉。我不远千里从杭州赶上青岛从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这故都的秋味。

2 、品读第一段,感受全文的情感基调

-----缓慢 悠然 沉思 独白 忧郁 落寞

“立象以尽意”是文艺创作的基本原则。创作过程是个观察、感受、酝酿、表达的过程,是对生活的再现过程。作者对外界的事物心有所感,便将之寄托给一个所选定的具象,使之融入作者自己的某种感彩,并制造出一个特定的艺术天地,使读者根据这个艺术天地在内心进行二次创作,在还原诗人所见所感的基础上渗透自己的感彩。

3 、研读“立象以尽意”

“一个人企望明确表达的最初的情感现象,即是骚动于肺腑之内的激情,他自然要在孕育这些激情的事件或事物里寻找表达的题材,也就是运用与其关联的意象。”

[美]苏珊·朗格《艺术问题》

(德裔美国人,著名哲学家、符号论美学代表人物之一)

阅读任务:默读3-9,提取意象,拟出小标题

3 、研读“立象以尽意”

(一)闲坐秋晨图--境清人闲、独对秋晨。

(二)落蕊缀秋图--踏蕊而去、落寞遥想。

(三)寒蝉啼秋图--秋蝉衰残、抱枝啼唱

(四)斜桥话秋图--都市闲人、雨后微叹。

(五)硕果品秋图--清秋佳日、硕果累累。

3 、立象以尽意”---提取意象,拟出小标题

①闲坐秋晨图--境清人闲、独对秋晨

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽被屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

(有我一无我)动态的,历时的,生活场景、生活经历。

比较:……住在一椽破屋里,早晨起来,泡一碗浓茶,坐在院子里,……

…从槐树叶底,一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,……

……在牵牛花底,还长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,作为陪衬。

4 、赏读语句意蕴

2017高考题林徽因《窗子以外》最后一题:

6.作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴涵着怎样的态度 请结合全文进行分析。(6分)

【答案】①转“我”为“你”,“你”成为自我观察与描写的对象,蕴含着作者冷静审视的态度;(3分)

②使用“你 的同时,又使用了“我”,蕴含着作者的自嘲与反思。(3分)

高考链接

王安石|《北山》

北山输绿涨横池,直堑回塘滟滟时。

细数落花因坐久,缓寻芳草得归迟。

《宋诗钞》中评说:“安石遣情世外,其悲壮即寓于闲淡之中。”

◎刘禹锡|《春词》:

新妆宜面下朱楼,深锁春光一院愁。

行到中庭数花朵,蜻蜓飞上玉搔头。

宫怨诗:新妆初成,无人见赏。三句写无端烦恼,凝聚心头,好数花解闷;四句写凝神伫立,人花相映,蜻蜓作伴,倍显冷落

课外拓展

满目破败,满口苦茶,表面悠闲,心下悲凉。

【链接】

李白《月夜听卢子顺弹琴》①

闲坐夜明月,幽人弹素琴。忽闻悲风调,宛若寒松吟。

白雪乱纤手,绿水清虚心。钟期久已没,世上无知音。

①本诗作于诗人被“赐金放还”之后。

14.A.首联以静夜、明月、幽人、素琴营造了清寂的氛围,为下文听琴和结尾慨叹做了铺垫,“闲”字体现出诗人此时内心的安闲。

幽居之 “清” 清寂之 “闲”

②落蕊缀秋图--踏蕊而去、落寞遥想

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

----正是槐花的生存与飘零状态触动了作者多愁善感的心,细微柔弱的开着又悄无声息地陨落。“一条条扫帚的丝纹”不仅是作者的细致体察还写出扫街人的小心与不忍,这正是生命逝去的痕迹,凄清感伤。表层的细腻、清闲却是对生命衰颓的凄然落寞。所谓“深沉”即在于此。

4 、赏读语句意蕴

苏轼|《和子由渑池怀旧》

---雪泥鸿爪:鸿雁在雪地上留下的爪迹。比喻往事的痕迹。

人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。 老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

◎《红楼梦》|林黛玉《葬花吟》:

花谢花飞花满天,红消香断有谁怜 游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处,手把花锄出绣闺,忍踏落花来复去。◎刘希夷|《代悲白头翁》:

“今年花落颜色改,明年花开复谁在”

“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”

课外拓展

③寒蝉啼秋图--秋蝉衰残、抱枝啼唱。

秋蝉的衰弱的残 更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这嘶叫的秋蝉,在北方可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

◎唐代诗坛“咏蝉”三绝:

虞世南“居高声自远,非是藉秋风”,是清华人语;

骆宾王“露重飞难进,风多响易沉”,是患难人说;

李商隐“本以高难饱,徒劳恨费声”,是牢骚人语。

4 、赏读语句意蕴

④斜桥话秋图--都市闲人、雨后微叹

一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又青了,太阳又露出脸来了;着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底下去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着地说:

“唉,天可真凉了一-”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是吗 一层秋雨一层凉了!”

北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

辛弃疾|《丑奴儿·书博山道中壁》

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋。

4 、赏读语句意蕴

(1)秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清, 来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

(2)江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

(13)南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷,等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

5 、比较“秋味”

5 、比较“秋味”

北国的秋 江南的秋

慢、润、淡

清 、静、悲凉

饱尝 、十足

不饱、不透、不足、不浓、不永

白干

黄酒

馍馍

稀饭

大蟹

鲈鱼

骆驼

黄犬

四个比喻从饮食文化入手,让人从饮食中的'味’去领悟秋之'味’,让人从形象的'味’去品味抽象的'味’。北国之秋像'白干、馍馍、大蟹、骆驼’,让人感到味烈、味深、味浓、味久,而南国之秋就像'黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬’让人感到味润、味浅、味淡、味短。”

02

秋之“悲”

解悠然情怀 悟悲秋意蕴

(12)不单是诗人,就是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定能感到一种不能自已的深情;秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢 不过在中国,文字里有一个“秋士”的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等,就觉得中国的文人,与秋和关系特别深了,可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

梁启超曾说:“境者,心造也。”在作家的眼中,可以说,一片自然风景就是一个心灵的世界、一个情感的世界、一个生命的世界。故都的秋,是郁达夫眼中的秋,更是郁达夫心中的秋。文章就选景而言,清静为表,悲凉是里;就抒情而言,悠闲为表,深沉是里;就题旨而言,审美为表,生命是里。由此,我们也就能理解,蓝朵之牵牛,疏落之长草,非花之落蕊,弱蝉之残声,闲人之话雨,风中之枣子,这些在故都似乎最普通最不起眼的景物,一入郁达夫的笔端,便流成了一幅写意的长卷,奏响了一曲生命的悲歌。

秋之“悲”---解悠然情怀 悟悲秋意蕴

1 、审美的角度:物性与人情、自然与人文的统一

“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。岁有其物,物有其容;情以物迁,辞以情发。一叶且或迎意,虫声有足引心。况清风与明月同夜,白日与春林共朝哉 ”(《文心雕龙·物色》)

【译】春秋四季不断更代,寒冷的天气使人觉得沉闷,温暖的日子使人感到舒畅;四时景物的不断变化,人的心情也受到感染。因此,一年四季有不同的景物,这些不同的景物表现出不同的形貌;人的感情跟随景物而变化,文章便是这些感情的抒发。一叶下落尚能触动情怀,几声虫鸣便可勾引心思,何况是清风明月的秋夜,丽日芳树的春晨呢?

秋之“悲”---中国悲秋情结

1 、审美的角度:物性与人情、自然与人文的统一

气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。(钟嵘《诗品·序》)

气决定了物的变迁,物的变迁又惹起了人的感慨,因此人们受其感召,这种丰富多彩的万物是值得歌咏的。

“昔人论诗,有景语情语之别,不知一切景语皆情语也。”

(王国维《人间词话》)

“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。情与貌,略地似。”

(辛弃疾《贺新郎》)

“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”,人性、社会性与大自然的调和,是现代散文的特征之一”--郁达夫《中国新文学大系·散文卷·导言》

秋之“悲”---中国悲秋情结

1 、审美的角度:物性与人情、自然与人文的统一

嗟乎,草木无情,有时飘零。人为动物,惟物之灵百忧感其心,万事劳其形。有动于中,必摇其精。而况思其力之所不及,忧其智之所不能;宜其渥然丹者为槁木黟然黑者为星星。奈何以非金石之质,欲与草木而争荣念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!(《欧阳修|《秋声赋》)

【译】“唉!草木是无情之物,尚有衰败零落之时。人为动物,在万物中又最有灵性,无穷无尽的忧虑煎熬他的心绪,无数琐碎烦恼的事来劳累他的身体。只要内心被外物触动,就一定会动摇他的精神。更何况常常思考自己的力量所做不到的事情,忧虑自己的智慧所不能解决的问题?自然会使他红润的面色变得苍老枯槁,乌黑的头发(壮年)变得鬓发花白(年老)。(既然这样,)为什么却要以并非金石的肌体,去像草木那样争一时的荣盛呢?(人)应当仔细考虑究竟是谁给自己带来了这么多残害,又何必去怨恨这秋声呢?”

秋之“悲”---中国悲秋情结

2 、文化的角度:“悲秋”的传统

(《淮南子·缪称训》春女思,秋士悲,而知物化矣。号而哭,叽而哀,而知声动矣。

屈原《九歌·湘夫人》:袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

宋玉《九辩》:悲哉秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰。

曹丕《燕歌行》:秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。

口杜甫《登高》:“万里悲秋常作客,百年多病独登台。”

唐·钱起《题苏公林亭》:“万叶秋声里,千家落照时。”

柳永《雨霖铃》:“多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。”

秋之“悲”---中国悲秋情结

2 、文化的角度:“悲秋”的传统

秋代表成熟,对于春天之明媚娇艳,夏日之茂密浓深,都是过来人,不足为奇了,所以其色淡,叶多黄,有古色苍茂之慨,不单以葱翠争荣了。

---林语堂《秋天的况味》

秋之“悲”---中国悲秋情结

3 、个人的角度:郁达夫的遭际与性情以及文学主张

郁达夫幼小失怙,家境贫穷,从小就经历过的人生悲苦养成了他忧郁敏感的气质。乃至他在自传中,把自己的降世称为“悲剧的出生”,觉得人生一切都是虚幻,真真实在的只有凄切的孤单,他似乎天性易于感受落寞颓唐的情调。郁达夫并非是一位经营自己狭小天地的颓废者,他对祖国及中华文化的命运时时以心系之.

--易前良《悠悠的态度 颓唐的情调》)

郁达夫:1934年38岁,经历过两次婚姻不幸和两次丧子不幸。

郁达夫柔弱的心理、气质都使他更缠绵于既往。他本不是那种慨然不顾、奋身前行的战士。用了流畅的白话,他写得最熟也最美的是古老的主题,离人的别绪、羁旅的哀感、客居的乡愁,--漂泊人间此身如寄的孤独感。

---赵园《郁达夫:在历史矛盾与文化冲突之间》

秋之“悲”---中国悲秋情结

3 、个人的角度:郁达夫的遭际与性情以及文学主张

他主张“文学作品都是作家的自叙传”,提倡静”的文学,写的是“静如止水似的遁世文学”。艺术上侧重于表现自我,带有浓重的主观色彩。 “……仿佛是一些不甘沉沦 却已无力挣扎者发出的呼喊,或者是一些穷愁潦倒、孤独愤世者的倾诉和叹息”。个人的悲情身世,半世的坎坷经历借故都秋意的细描慢绘,诠释着生命的一种形态,寄寓着哀而不伤的一种心性。闲静中不无落寞,感伤中不无放旷(放达、旷达)。

(3)不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

秋之“悲”---中国悲秋情结

3 、个人的角度:郁达夫的遭际与性情以及文学主张

他主张“文学作品都是作家的自叙传”,提倡静”的文学,写的是“静如止水似的遁世文学”。艺术上侧重于表现自我,带有浓重的主观色彩。 “……仿佛是一些不甘沉沦 却已无力挣扎者发出的呼喊,或者是一些穷愁潦倒、孤独愤世者的倾诉和叹息”。个人的悲情身世,半世的坎坷经历借故都秋意的细描慢绘,诠释着生命的一种形态,寄寓着哀而不伤的一种心性。闲静中不无落寞,感伤中不无放旷(放达、旷达)。

(3)不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

秋之“悲”---中国悲秋情结

3 、个人的角度:郁达夫的遭际与性情以及文学主张

他主张“文学作品都是作家的自叙传”,提倡静”的文学,写的是“静如止水似的遁世文学”。艺术上侧重于表现自我,带有浓重的主观色彩。 “……仿佛是一些不甘沉沦 却已无力挣扎者发出的呼喊,或者是一些穷愁潦倒、孤独愤世者的倾诉和叹息”。个人的悲情身世,半世的坎坷经历借故都秋意的细描慢绘,诠释着生命的一种形态,寄寓着哀而不伤的一种心性。闲静中不无落寞,感伤中不无放旷(放达、旷达)。

(一)闲坐秋晨图--境清人闲、独对秋晨。

(二)落蕊缀秋图--踏蕊而去、落寞遥想。

(三)寒蝉啼秋图--秋蝉衰残、抱枝啼唱

(四)斜桥话秋图--都市闲人、雨后微叹。

(五)硕果品秋图--清秋佳日、硕果累累。

秋之“悲”---中国悲秋情结

清

静

悲凉

小 结

何处合成愁 离人心上秋,纵芭蕉、不雨也飕飕。都道晚凉天气好,有明月,怕登楼。

年事梦中休,花空烟水流,燕辞归、客尚淹留。垂柳不萦裙带住,漫长是、系行舟。

吴文英《唐多令》

欣赏山水以及自然景物的心情,就是欣赏艺术与人生的是一篇小说,一首诗,或一张画,里面总多少含有些自然的分子在那里;因为人就是上帝所造的物事之一,就是自然的一部分,决不能够离开自然而独立的。所以欣赏自然,欣赏山水,就是人与万物调和,人与宇宙合一的一种谐合作用。郁达夫《山水及自然景物的欣赏》

【高考题例】 2014·四川高考

阅读:郁达夫《山水及自然景物的欣赏》

4. 文中说:“欣赏山水以及自然景物的心情,就是欣赏艺术与人生的心情。”请结合本文和下面的材料谈谈你对这句话的思考。要求观点明确,阐述合理,有说服力。(6分)

①扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

(郁达夫《故都的秋》)

②陶渊明、谢灵运这般人的山水诗那样的好,是由于他们对于自然有那一股新鲜发现时身入化境浓酣忘我的趣味:他们随手写来,都成妙谛,境与神会,真气扑人。 (宗白华《论(世说新语〉和晋人的美》

【高考题例】 2014·四川高考

阅读:郁达夫《山水及自然景物的欣赏》

4. 文中说:“欣赏山水以及自然景物的心情,就是欣赏艺术与人生的心情。”请结合本文和下面的材料谈谈你对这句话的思考。要求观点明确,阐述合理,有说服力。(6分)

【答案】

(示例一)这句话点明了自然山水与艺术、人生的紧密关系山水以及自然景物,会影响艺术与人生;而对待艺术和人生的态度,同样会使自然山水染上人化的色彩。陶渊明、谢灵运等人,能发现自然的美好,忘却尘世的烦忧,因而写出“悠然见南山”“池塘生春草,园柳变鸣禽”等清新自然的诗行。郁达夫《故都的秋》中写“扫帚的丝纹”,细腻、清闲却不免有些落寞,自然外物因为点染上他独特的情绪色彩具有生命的气息。

【高考题例】 2014·四川高考

阅读:郁达夫《山水及自然景物的欣赏》

4. 文中说:“欣赏山水以及自然景物的心情,就是欣赏艺术与人生的心情。”请结合本文和下面的材料谈谈你对这句话的思考。要求观点明确,阐述合理,有说服力。(6分)

【答案】

(示例二)欣赏山水自然的心情与欣赏艺术、人生的必情是同一的。因为艺术与人生是山水自然的映照,人对于山水自然的欣赏态度也恰恰是人对于艺术与人生的态度。能认识山水自然之美好、博大与威力的人,对于艺术与人生才能获得超越世俗的认识,才能如孔夫子、太史公那样领悟人生、寻求精神价值的实现,才能像陶渊明、谢灵运、郁达夫那样在山水自然的流连忘返中物我两忘,写出“境与神会,真气扑人”的佳作。

【思考与启示】

教 / 学 与 考 的 关 系

课 内 与 课 外 的 关 系

文 本 深 读 与 细 读 的 价 值

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读