陕西省咸阳市三原县城关北城高级中学2021-2022学年高一11月教学质量检测历史试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省咸阳市三原县城关北城高级中学2021-2022学年高一11月教学质量检测历史试卷(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 135.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

北城高级中学2021-2022学年高一11月教学质量检测

历史试卷

一、单选题

1.清代御窑厂烧制的“美人醉”失传多年。长期以来,世界上不知有多少专家学者一直在探索这种釉的烧制方法,但始终无法获得技术上的突破,从经营者的角度看其失传原因可能是( )

A. 官营手工业技术的封闭性 B. 私营手工业占据主导地位

C. 制造材料现在已很难获取 D. 传统工艺品市场需求不足

2.唐朝最高年铸币量为33万贯,通常年份只维持在10万贯左右:而北宋平常年份的铸币量都维持在100﹣300万贯之间,最高年份则达570万贯,这一变化主要源于( )

A. 冶铁技术的发展 B. 青钢产量的提高

C. 商品经济的活跃 D. 市场需求的增加

3.大英博物馆中某单元的展品主要有:基督雕像、莫卧儿(印度王朝)王子的细密画、贝宁(西非国家)饰板、马尼拉钱币、爪哇皮影戏偶、夏威夷编篮头盔,等等。该展览单元的主题可能为( )

A. 贸易与侵略(300—1100年) B. 变革与调整(900—1550年)

C. 邂逅与连结(1500—1800年) D. 创造与征服(1800年至今)

4.16世纪各主要欧洲国家物价急剧上涨。当时西班牙、葡萄牙、法、英、德的物价都上涨数倍,谷物价格上涨尤烈,打破了过去几个世纪物价基本稳定的状况。这种现象表明( )

A.工业资产阶级力量壮大

B.欧洲经济关系的变动

C.世界市场的初步形成

D.大西洋成为世界贸易中心

5.南宋思想家叶适认为,朱熹等人是以《孟子》为宗主,视佛、老为同道,“依于神面夸其表,耀于文而逞其流”,殊不知佛学与中国之学,“皎然殊异,岂可同哉”。其主张是( )

A. 继承孟子的“仁政”思想 B. 回归儒学本源

C. 吸收佛教和道教思想 D. 宣传“三教合一”

6.中山国位于周王朝北部,长期以来被中原诸国当做外族人。战国时期一些儒家经典却认为,其他诸侯国都不同程度发生过以下犯上僭越周制的动乱,只有中山国是正统的“中国”。这反映了,当时( )

A. 地理位置是文化认同的核心 B. 宗法分封制维系了周朝统一

C. “中国”一词已具有文化内涵 D. 西北地区是中国的文化中心

7.2009年2月,佳士得拍卖公司在巴黎拍卖圆明园十二生肖铜兽首中的兔首、鼠首。这两件中国文物被掠夺于( )

A. 鸦片战争时期 B. 第二次鸦片战争时期

C. 甲午战争时期 D. 八国联军侵华时期

8.1880年法兰西第三共和国把7月14日定为了国庆日。此后,共和国国庆日成为一个全民性的大众节日,并逐渐形成了比较固定的庆祝模式:栽种共和树、树立共和雕像、高唱马赛曲、追溯共和国的光辉历程。这说明( )

A. 民主共和政体得到巩固 B. 第三共和国内忧外患

C. 国家注重强化共和意识 D. 广大民众获得普选权

9.唐时期,监察御史由尚书省负责选任。北宋时期,“宰执勿得进用台官(御史台官员)”,宰相不能荐举“台谏(御史台官员)”“当出(皇帝)亲擢”。这一调整反映出北宋( )

A. 监察官的素质要高于前代 B. 分化官僚权力以加强皇权

C. 宰辅集体领导制遭到破坏 D. 扩大监察职权以削弱相权

10.秦统一六国后,“朕”成为皇帝自称的专用语唐宋以后,龙袍与黄色成为皇帝的专用服色,其他人绝不能僭用,否则将被视为“大逆不道”。这反映了( )

A. 三纲五常 B. 皇帝独尊 C. 君权神授 D. 皇位世袭

11.下表是《新青年》在1915一1922年的刊发情况。据此推知,《新青年》 ( )

1915年9月-1920年5月 1920年9月-1922年4月

刊发有关苏维埃俄国的文章 21篇 34篇

占比 不足4% 30%

A. 成为中共的机关刊物

B. 是最早介绍马克思主义的刊物

C. 以报道国外事件为主

D. 推动了马克思主义在中国的传播

12.1975年2月,邓小平开始整顿铁路,要求全国铁路必须由铁道部统一管理,铁路运输必须由铁道部集中指挥,铁路职工必须由铁道部统一调配。对制造事故、杀人抢劫、煽动停工停产、煽动哄抢物资的人员依法打击。到4月份,全国20个铁路局除南昌外都超额完成了国家计划。由此可以看出,邓小平整顿铁路的目的是( )

A. 彻底否定“文革” B. 实行社会主义市场经济

C. 加快铁路建设步伐 D. 恢复遭到破坏的计划经济体制

13.有学者这样形容德国:这是一个非常奇妙的国家,它要么拷问世界,要么拷打世界。19世纪40年代,德国在在思想上“拷问世界”是指( )

A.推动文艺复兴

B.诞生马克思主义

C.开展启蒙运动

D.建立第一国际

14.“史论结合,论从史出”是历史研究的基本方法和遵循的基本原则。下列史论一致的是 ( )

选项 史实 结论

A 英国内阁度议会负责 国王退出英国政治舞台

B 美国总统不对国会负责 分权制衡具有虚伪性

C 法国总统可解散众议院 众议院实际作用很小

D 德国宰相只对皇帝负责 德国封建专制色彩浓厚

A. A B. B C. C D. D

15.1941年,中国出席在华盛顿举行的“阿卡迪亚会议”,会议发表的宣言将中国列为领衔的四大国之一;1942年2月,美国政府宣布贷款5亿美元给中国政府;1942年10月,英美两国政府表示愿意立即废除在华特权。这些事件的发生主要得益于( )

A.中国综合国力的显著提升

B.华侨在抗战中发挥的积极作用

C.抗日民族统一战线的建立

D.中国战场在二战中的重要地位

16.19世纪末,非洲人民反对殖民主义斗争的主要形式是 ( )

A. 武装斗争和武装起义

B. 利用宗教形式组织反帝斗争

C. 举行政治总罢工

D. 资产阶级组织政党进行议会斗争

17.“罗马三次征服世界,第一次以武力,第二次是以宗教,第三次是以法律,而第三次征服也许是其中最为和平,最为持久的征服”(德国著名法学家耶林格)你认为对上述说法理解正确的是( )

A. 罗马法对罗马持久的统治的维系起到了积极作用

B. 罗马人不仅能武力打天下,更懂得以法律统治世界

C. 表明罗马法律体系的高度成熟

D. 罗马法在世界史特别是世界法律史上占有十分重要的地位

18.1952年我国高校进行大范围的院系调整,如调整后的天津大学下设土木建筑、电信、机械等7个工科系、20个专业和13个专修科,由综合型大学转变为多科性工业大学。这主要是为了( )

A. 促进国民经济的恢复 B. 适应国家经济战略需要

C. 提升国民的文化素养 D. 推动天津对外贸易发展

19.老子认为“道”是先于天地生成的,是天地万物之源,宇宙间的一切,包括人在内都是天地万物的一部分,主张“人法地,地法天,天法道,道法自然”。材料体现了老子 ( )

A. “无为而治”的思想 B. 朴素的辩证法思想

C. “隆礼重法”的思想 D. 朴素的唯物史观

20.两晋之际,汉族统治阶级内乱,军阀混战,民不聊生,此时中原人口大量南迁,由此可见,引发人口大规模流动的原因是( )

A. 北方自然环境恶化 B. 南方气候宜人

C. 南方相对安定 D. 南方统治政策宽松

二、问答题

21.阅读材料,回答问题。

材料一 甲午战争前后中国进出口贸易净值比较

(指数:1871年~1873年=100) 单位:百万元

年份 出口 指数 进口 指数 出超(+)或入超(-)

1871~1873 110 100 106 100 +4

1881~1883 108 98.2 126 118.9 -18

1891~1893 167 151.8 219 206.9 -52

1901~1903 311 282.7 473 446.2 -162

1909~1911 579 518.2 702 662.3 -132

材料二 甲午战争前后中国进出口商品种类比较 单位:%

进口商品

年代 生产资料 消费资料

机器及大工具 原料 建筑用品;设备;器材;燃料等 合计 消费品原料 直接消费资料 合计

1893 0.6 - 7.8 8.4 13.0 78.6 91.6

1903 0.7 - 14.3 15.0 22.3 62.7 85.0

1910 1.5 0.1 16.0 17.6 17.0 65.4 82.4

出口商品

时间 原料 半制品 制成品

农产品 矿产品 手工制造 机器制造 手工制造 机器制造

1893 15.6 - 28.4 0.1 53.4 2.5

1903 26.8 0.4 17.2 11.9 32.9 6.8

1910 39.1 0.7 13.1 14.7 28.3 8.0

——材料均摘自严中平《中国近代经济史统计资料选辑》

请回答:

根据材料一、二,概括甲午战争后中国进出口贸易的主要变化。分析产生变化的主要原因。

三、材料分析题

22.大国崛起的关键往往在于把握历史机遇,顺应历史潮流,请阅读下列材料

材料一:1524年,有西班牙人这样说:“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了,这给我们的命运带来了前所未有的改变。”

——《西方文明史》

材料二:美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所:这一切标志着资本主义生产时代的曙光。

——《马克思恩格斯全集》

材料三:19世纪上半期,一个( )政论家的描述:已经被分配承担为她的姐妹国家制造商品的崇高使命。海洋彼岸的亲人将用我们的船只从密西西比河流域给我们运来他们种植的棉花;俄罗斯将为我们的工厂和作坊贡献它的大麻、亚麻和铁矿石。我们熟练的机械工和技工制造必要的机器,把这些原料织成精美的布匹,销往各国。……我们的船只满载着原料归来,又将满载着制成品返回地球的各个角落。

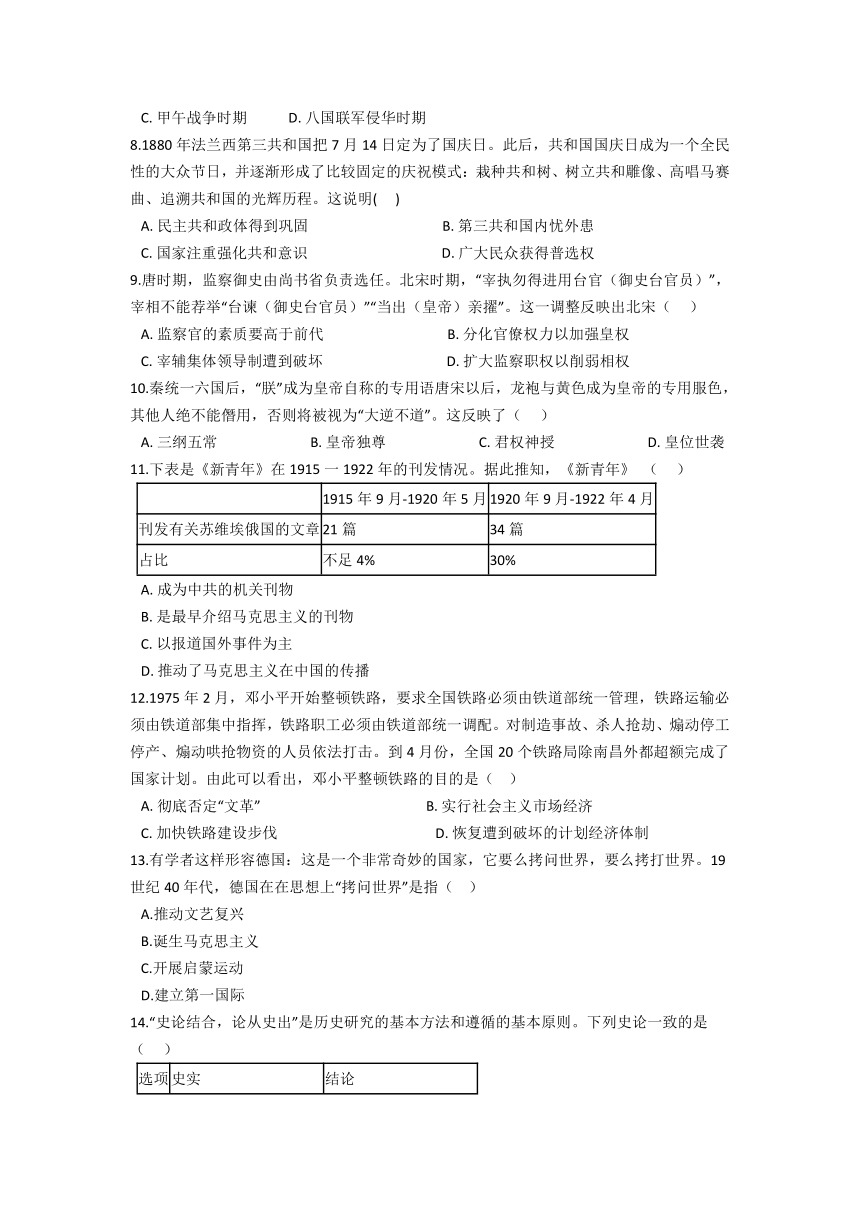

材料四:1860—1900年世界主要工业国或区域工业生产发展占世界份额表

年份区域 1860 1880 1900

联合王国(英国) 19.9 22.9 18.5

法国 7.9 7.8 6.8

德意志(日耳曼各邦) 4.9 8.5 13.2

美国 7.2 14.7 23.6

请回答:

(1)结合图1说明:材料一中西班牙人为什么会觉得“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了”?结合材料二说明:从世界的“边缘”到世界的“中央”后,西班牙等国干了些什么?马克思、恩格斯是如何评价这种行为的?

(2)结合图2说明:材料三中的空格处应该填上哪个国家比较合适?根据材料三并结合所学知识,分析为什么该国在当时的世界经济中能取得这样的地位?

(3)从材料四可以看出:到19世纪后半期,世界经济格局又发生了怎样的变化?结合所学知识说明其原因主要是什么?

(4)19世纪以来世界经济格局的变化给中国的现代化建设留下了什么经验教训?

四、综合题

23.阅读下列材料:

材料一:1943年《星期六晚邮报》发表《罗斯福的世界蓝图》一文,透露了罗斯福在战后建立以美国为核心的世界政治和经济秩序安排的设想。具体措施有二:一是组建一个美国在其中起主导作用的普遍性的国际组织——联合国;二是建立以美国为核心的世界经济体系。1945年,杜鲁门总统在致国会的咨文中郑重宣布:“胜利已使美国人民有经常而迫切的必要来领导世界了。”

材料二:1971年,美国总统尼克松说:“在经济领导的问题上,他们在全世界同我们竞争得非常激烈……同我们在第二次世界大战结束的时候相比,美国遇到了我们甚至连做梦也没有想到的那种挑战。”

材料三:1991年,克里姆林宫的红旗悄然落下,红色的年轮在大国兴起的舞台上刻写了74圈。

——以上均引自《中华民族:由衰落走向复兴》

请回答:

(1)材料一反映美国战后的什么战略意图?结合战后的国际背景进行分析。

(2)联系材料分析美国遇到的挑战主要指的是哪些力量的崛起?对国际格局产生了怎样的影响?

(3)苏联解体后,国际格局产生了哪些变化?

五、论述题

24.阅读材料,完成下列要求。

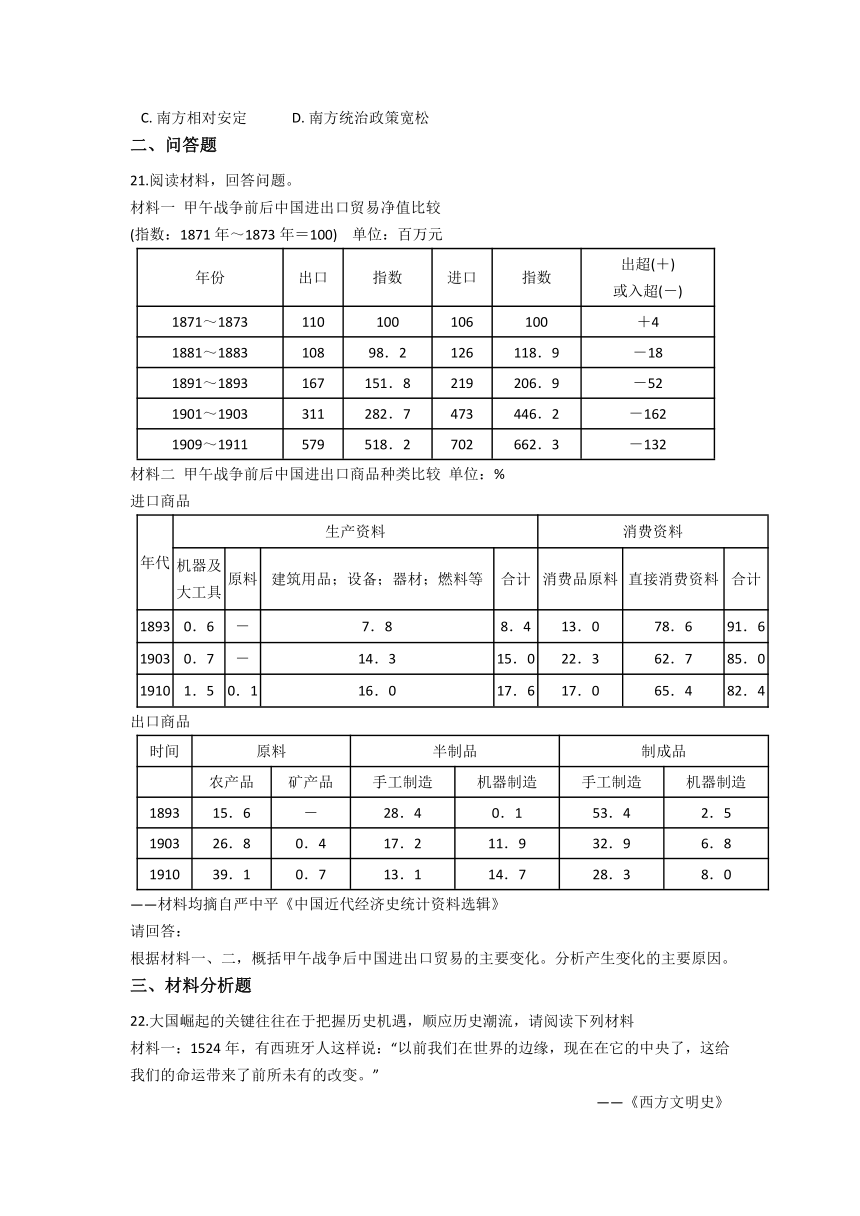

材料热词,作为一种词汇现象,反映了一个国家、一个地区在一个时期人们普遍关注的问题和事物,具有时代特征。下面是新中国成立以来不同时期的主要热词汇编。

年代 主要热词

1949年10月至20世纪50年代中期 新中国、当家作主、五年计划、苏联老大哥、中山装

20世纪50年代中期至60年代中期 右派、大跃进、公共食堂、票证、雷锋

20世纪60年代中期至70年代中期 夺权、红卫兵、知青、乒乓外交、两弹一星、绿军装

20世纪70年代末期至80年代末期 法制、大包干、万元户、“五讲”“四美”、高考、银河﹣Ⅰ号、喇叭裤

20世纪90年代 海选、下海、菜篮子工程、超市、大哥大、上网、休闲装

21世纪初期 小康社会、新农村建设、科学发展、“八荣八耻”、短信、杨利伟、入世、博客、上合组织

2012年党的十八大以来 中国梦、新时代、“四个全面”、供给侧改革、精准扶贫、人类命运共同体、社会主义核心价值观、网购

根据上述材料,从不同时期若干有关联的热词所反映的历史信息中提炼一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求:任选一个角度确立论题,论述要史实准确,史论结合。)

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 A 2.【答案】 C 3.【答案】 C 4.【答案】 B 5.【答案】 B

6.【答案】 C 7.【答案】 B 8.【答案】 C 9.【答案】 B 10.【答案】 B

11.【答案】 D 12.【答案】 D 13.【答案】 B 14.【答案】 D 15.【答案】 D

16.【答案】 A 17.【答案】 D 18.【答案】 B 19.【答案】 D 20.【答案】 C

二、问答题

21.【答案】 变化:贸易额度:进出口贸易总额都在增长,进口比重越来越大。

行业种类:机器设备等生产资料进口增长较快;农产品、矿产品和机器制造产品出口增加,手工产品下降。

原因:①中国传统自然经济进一步瓦解,甲午战后,帝国主义对中国资本输出加剧,中国传统经济进一步瓦解,导致中国进出口不断增长,传统的农产品和原料出口依然增长。

②中国民族资本主义初步发展。自然经济的进一步瓦解和清政府经济政策的调整,促进了中国民族资本主义经济的初步发展,导致中国机械制造工业等生产资料进出口都有所增长,而传统的手工产品出口有所下降。

三、材料分析题

22.【答案】 (1)新航路开辟使欧洲商路和贸易中心由地中海沿岸转移到大西洋沿岸。海外殖民扩张和掠夺。给亚非拉地区人民带来了灾难;但推动了欧洲资本主义的发展。

(2)英国。较早确立资产阶级代议制;英国掌握世界殖民霸权;率先进行工业革命。

(3)英国丧失了“世界工厂”的地位(美国、德国迅速崛起)美国和德国是第二次工业革命的发源地和中心。

(4)一定要坚持对外开放,努力开拓国际市场;一定要积极进行产业技术的研发和更新。

四、综合题

23.【答案】 (1)战略意图:领导世界,攫取世界霸权。背景:欧洲强国走向衰落;美国拥有最强大的经济和军事实力。

(2)联合的欧洲、日本。 影响:冲击两级格局,推动世界多极化

(3)一超多强,世界多极化趋势加强。

五、论述题

24.【答案】 示例一:论题:建国以来中国民主政治在探索中曲折发展。论述:新中国的成立,开启了我国社会主义民主政治建设的历程。六十多年来,我国建立并不断完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度,形成了具有中国特色的民主政治,实现了人民当家作主。然而,新中国的民主政治建设历经坎坷和曲折,“文化大革命”使民主和法制遭到践踏,民主政治制度遭到严重破坏。中共十一届三中全会以后,中国共产党拨乱反正,依法治国,民主法制建设进入一个新的时期。尤其进入新时代,“四个全面”进一步推动我国社会主义民主政治向着更高水平发展。总之,建国以来我国民主政治建设在探索中不断发展,既有曲折和失误,更有长足发展并取得了丰硕成果。示例二论题:建国以来中国社会经济的曲折与发展。论述:新中国成立后,在党的领导下,我国用三年时间恢复了国民经济,经过三大改造和一五计划,社会主义制度建立起来,社会主义建设全面展开,由此我国也进入了计划经济时期。中共八大对国内矛盾和当前主要任务作出了正确分析,但在探索社会主义建设道路的过程中,由于急于求成,后来出现了“大跃进”和“人民公社化”的失误,不久又发生了给国民经济发展带来浩劫的“文化大革命”。中共十一届三中全会后,中国实行改革开放,走上中国特色的社会主义建设道路。二十年间,从计划经济模式转向社会主义市场经济,国民经济高速、稳定、健康发展,到21世纪初,已总体达到小康水平。尤其进入新时代,我们不断深化改革,提出要在2020年全面建成小康社会,民族复兴的中国梦正逐步实现。总之,在中国共产党的领导下,我国社会经济发展尽管历经曲折,但不断取得新发展,尤其改革开放以来,沿着中国特色社主义道路实现了健康、全面、可持续发展。示例三:论题:建国以来中国外交政策的调整与发展。论述:新中国成立后,中国彻底结束了近代百年的屈辱外交,揭开了对外关系的新篇章。新中国成立之初,为了在两极世界不处于孤立地位,我国坚定地站在社会主义阵营一边实行“一边倒”;提出了“和平共处五项原则”,在国际上产生了深远影响,积极参加日内瓦和万隆会议,日益步入世界外交舞台。20世纪70年代,随着世界局势的变化,中国外交有了重大突破。中国恢复在联合国的合法席位,中美关系正常化,国际上掀起广泛同中国建交的热潮,打开了中国外交的新局面。改革开放以来,中国政府适应新的形势,对外交政策和国际战略作出重大调整,积极参加联合国和地区性国际组织的外交活动,取得辉煌成就。尤其进入新时代,中国积极推动构建新型国际关系,推动构建人类命运共同体,为维护世界和平与促进人类共同发展作出了重大贡献。总之,新中国成立以来,我国始终奉行独立自主的和平外交方针,面对不同时期的国际国内形势,适时调整外交政策,不断开拓外交新局面。

历史试卷

一、单选题

1.清代御窑厂烧制的“美人醉”失传多年。长期以来,世界上不知有多少专家学者一直在探索这种釉的烧制方法,但始终无法获得技术上的突破,从经营者的角度看其失传原因可能是( )

A. 官营手工业技术的封闭性 B. 私营手工业占据主导地位

C. 制造材料现在已很难获取 D. 传统工艺品市场需求不足

2.唐朝最高年铸币量为33万贯,通常年份只维持在10万贯左右:而北宋平常年份的铸币量都维持在100﹣300万贯之间,最高年份则达570万贯,这一变化主要源于( )

A. 冶铁技术的发展 B. 青钢产量的提高

C. 商品经济的活跃 D. 市场需求的增加

3.大英博物馆中某单元的展品主要有:基督雕像、莫卧儿(印度王朝)王子的细密画、贝宁(西非国家)饰板、马尼拉钱币、爪哇皮影戏偶、夏威夷编篮头盔,等等。该展览单元的主题可能为( )

A. 贸易与侵略(300—1100年) B. 变革与调整(900—1550年)

C. 邂逅与连结(1500—1800年) D. 创造与征服(1800年至今)

4.16世纪各主要欧洲国家物价急剧上涨。当时西班牙、葡萄牙、法、英、德的物价都上涨数倍,谷物价格上涨尤烈,打破了过去几个世纪物价基本稳定的状况。这种现象表明( )

A.工业资产阶级力量壮大

B.欧洲经济关系的变动

C.世界市场的初步形成

D.大西洋成为世界贸易中心

5.南宋思想家叶适认为,朱熹等人是以《孟子》为宗主,视佛、老为同道,“依于神面夸其表,耀于文而逞其流”,殊不知佛学与中国之学,“皎然殊异,岂可同哉”。其主张是( )

A. 继承孟子的“仁政”思想 B. 回归儒学本源

C. 吸收佛教和道教思想 D. 宣传“三教合一”

6.中山国位于周王朝北部,长期以来被中原诸国当做外族人。战国时期一些儒家经典却认为,其他诸侯国都不同程度发生过以下犯上僭越周制的动乱,只有中山国是正统的“中国”。这反映了,当时( )

A. 地理位置是文化认同的核心 B. 宗法分封制维系了周朝统一

C. “中国”一词已具有文化内涵 D. 西北地区是中国的文化中心

7.2009年2月,佳士得拍卖公司在巴黎拍卖圆明园十二生肖铜兽首中的兔首、鼠首。这两件中国文物被掠夺于( )

A. 鸦片战争时期 B. 第二次鸦片战争时期

C. 甲午战争时期 D. 八国联军侵华时期

8.1880年法兰西第三共和国把7月14日定为了国庆日。此后,共和国国庆日成为一个全民性的大众节日,并逐渐形成了比较固定的庆祝模式:栽种共和树、树立共和雕像、高唱马赛曲、追溯共和国的光辉历程。这说明( )

A. 民主共和政体得到巩固 B. 第三共和国内忧外患

C. 国家注重强化共和意识 D. 广大民众获得普选权

9.唐时期,监察御史由尚书省负责选任。北宋时期,“宰执勿得进用台官(御史台官员)”,宰相不能荐举“台谏(御史台官员)”“当出(皇帝)亲擢”。这一调整反映出北宋( )

A. 监察官的素质要高于前代 B. 分化官僚权力以加强皇权

C. 宰辅集体领导制遭到破坏 D. 扩大监察职权以削弱相权

10.秦统一六国后,“朕”成为皇帝自称的专用语唐宋以后,龙袍与黄色成为皇帝的专用服色,其他人绝不能僭用,否则将被视为“大逆不道”。这反映了( )

A. 三纲五常 B. 皇帝独尊 C. 君权神授 D. 皇位世袭

11.下表是《新青年》在1915一1922年的刊发情况。据此推知,《新青年》 ( )

1915年9月-1920年5月 1920年9月-1922年4月

刊发有关苏维埃俄国的文章 21篇 34篇

占比 不足4% 30%

A. 成为中共的机关刊物

B. 是最早介绍马克思主义的刊物

C. 以报道国外事件为主

D. 推动了马克思主义在中国的传播

12.1975年2月,邓小平开始整顿铁路,要求全国铁路必须由铁道部统一管理,铁路运输必须由铁道部集中指挥,铁路职工必须由铁道部统一调配。对制造事故、杀人抢劫、煽动停工停产、煽动哄抢物资的人员依法打击。到4月份,全国20个铁路局除南昌外都超额完成了国家计划。由此可以看出,邓小平整顿铁路的目的是( )

A. 彻底否定“文革” B. 实行社会主义市场经济

C. 加快铁路建设步伐 D. 恢复遭到破坏的计划经济体制

13.有学者这样形容德国:这是一个非常奇妙的国家,它要么拷问世界,要么拷打世界。19世纪40年代,德国在在思想上“拷问世界”是指( )

A.推动文艺复兴

B.诞生马克思主义

C.开展启蒙运动

D.建立第一国际

14.“史论结合,论从史出”是历史研究的基本方法和遵循的基本原则。下列史论一致的是 ( )

选项 史实 结论

A 英国内阁度议会负责 国王退出英国政治舞台

B 美国总统不对国会负责 分权制衡具有虚伪性

C 法国总统可解散众议院 众议院实际作用很小

D 德国宰相只对皇帝负责 德国封建专制色彩浓厚

A. A B. B C. C D. D

15.1941年,中国出席在华盛顿举行的“阿卡迪亚会议”,会议发表的宣言将中国列为领衔的四大国之一;1942年2月,美国政府宣布贷款5亿美元给中国政府;1942年10月,英美两国政府表示愿意立即废除在华特权。这些事件的发生主要得益于( )

A.中国综合国力的显著提升

B.华侨在抗战中发挥的积极作用

C.抗日民族统一战线的建立

D.中国战场在二战中的重要地位

16.19世纪末,非洲人民反对殖民主义斗争的主要形式是 ( )

A. 武装斗争和武装起义

B. 利用宗教形式组织反帝斗争

C. 举行政治总罢工

D. 资产阶级组织政党进行议会斗争

17.“罗马三次征服世界,第一次以武力,第二次是以宗教,第三次是以法律,而第三次征服也许是其中最为和平,最为持久的征服”(德国著名法学家耶林格)你认为对上述说法理解正确的是( )

A. 罗马法对罗马持久的统治的维系起到了积极作用

B. 罗马人不仅能武力打天下,更懂得以法律统治世界

C. 表明罗马法律体系的高度成熟

D. 罗马法在世界史特别是世界法律史上占有十分重要的地位

18.1952年我国高校进行大范围的院系调整,如调整后的天津大学下设土木建筑、电信、机械等7个工科系、20个专业和13个专修科,由综合型大学转变为多科性工业大学。这主要是为了( )

A. 促进国民经济的恢复 B. 适应国家经济战略需要

C. 提升国民的文化素养 D. 推动天津对外贸易发展

19.老子认为“道”是先于天地生成的,是天地万物之源,宇宙间的一切,包括人在内都是天地万物的一部分,主张“人法地,地法天,天法道,道法自然”。材料体现了老子 ( )

A. “无为而治”的思想 B. 朴素的辩证法思想

C. “隆礼重法”的思想 D. 朴素的唯物史观

20.两晋之际,汉族统治阶级内乱,军阀混战,民不聊生,此时中原人口大量南迁,由此可见,引发人口大规模流动的原因是( )

A. 北方自然环境恶化 B. 南方气候宜人

C. 南方相对安定 D. 南方统治政策宽松

二、问答题

21.阅读材料,回答问题。

材料一 甲午战争前后中国进出口贸易净值比较

(指数:1871年~1873年=100) 单位:百万元

年份 出口 指数 进口 指数 出超(+)或入超(-)

1871~1873 110 100 106 100 +4

1881~1883 108 98.2 126 118.9 -18

1891~1893 167 151.8 219 206.9 -52

1901~1903 311 282.7 473 446.2 -162

1909~1911 579 518.2 702 662.3 -132

材料二 甲午战争前后中国进出口商品种类比较 单位:%

进口商品

年代 生产资料 消费资料

机器及大工具 原料 建筑用品;设备;器材;燃料等 合计 消费品原料 直接消费资料 合计

1893 0.6 - 7.8 8.4 13.0 78.6 91.6

1903 0.7 - 14.3 15.0 22.3 62.7 85.0

1910 1.5 0.1 16.0 17.6 17.0 65.4 82.4

出口商品

时间 原料 半制品 制成品

农产品 矿产品 手工制造 机器制造 手工制造 机器制造

1893 15.6 - 28.4 0.1 53.4 2.5

1903 26.8 0.4 17.2 11.9 32.9 6.8

1910 39.1 0.7 13.1 14.7 28.3 8.0

——材料均摘自严中平《中国近代经济史统计资料选辑》

请回答:

根据材料一、二,概括甲午战争后中国进出口贸易的主要变化。分析产生变化的主要原因。

三、材料分析题

22.大国崛起的关键往往在于把握历史机遇,顺应历史潮流,请阅读下列材料

材料一:1524年,有西班牙人这样说:“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了,这给我们的命运带来了前所未有的改变。”

——《西方文明史》

材料二:美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所:这一切标志着资本主义生产时代的曙光。

——《马克思恩格斯全集》

材料三:19世纪上半期,一个( )政论家的描述:已经被分配承担为她的姐妹国家制造商品的崇高使命。海洋彼岸的亲人将用我们的船只从密西西比河流域给我们运来他们种植的棉花;俄罗斯将为我们的工厂和作坊贡献它的大麻、亚麻和铁矿石。我们熟练的机械工和技工制造必要的机器,把这些原料织成精美的布匹,销往各国。……我们的船只满载着原料归来,又将满载着制成品返回地球的各个角落。

材料四:1860—1900年世界主要工业国或区域工业生产发展占世界份额表

年份区域 1860 1880 1900

联合王国(英国) 19.9 22.9 18.5

法国 7.9 7.8 6.8

德意志(日耳曼各邦) 4.9 8.5 13.2

美国 7.2 14.7 23.6

请回答:

(1)结合图1说明:材料一中西班牙人为什么会觉得“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了”?结合材料二说明:从世界的“边缘”到世界的“中央”后,西班牙等国干了些什么?马克思、恩格斯是如何评价这种行为的?

(2)结合图2说明:材料三中的空格处应该填上哪个国家比较合适?根据材料三并结合所学知识,分析为什么该国在当时的世界经济中能取得这样的地位?

(3)从材料四可以看出:到19世纪后半期,世界经济格局又发生了怎样的变化?结合所学知识说明其原因主要是什么?

(4)19世纪以来世界经济格局的变化给中国的现代化建设留下了什么经验教训?

四、综合题

23.阅读下列材料:

材料一:1943年《星期六晚邮报》发表《罗斯福的世界蓝图》一文,透露了罗斯福在战后建立以美国为核心的世界政治和经济秩序安排的设想。具体措施有二:一是组建一个美国在其中起主导作用的普遍性的国际组织——联合国;二是建立以美国为核心的世界经济体系。1945年,杜鲁门总统在致国会的咨文中郑重宣布:“胜利已使美国人民有经常而迫切的必要来领导世界了。”

材料二:1971年,美国总统尼克松说:“在经济领导的问题上,他们在全世界同我们竞争得非常激烈……同我们在第二次世界大战结束的时候相比,美国遇到了我们甚至连做梦也没有想到的那种挑战。”

材料三:1991年,克里姆林宫的红旗悄然落下,红色的年轮在大国兴起的舞台上刻写了74圈。

——以上均引自《中华民族:由衰落走向复兴》

请回答:

(1)材料一反映美国战后的什么战略意图?结合战后的国际背景进行分析。

(2)联系材料分析美国遇到的挑战主要指的是哪些力量的崛起?对国际格局产生了怎样的影响?

(3)苏联解体后,国际格局产生了哪些变化?

五、论述题

24.阅读材料,完成下列要求。

材料热词,作为一种词汇现象,反映了一个国家、一个地区在一个时期人们普遍关注的问题和事物,具有时代特征。下面是新中国成立以来不同时期的主要热词汇编。

年代 主要热词

1949年10月至20世纪50年代中期 新中国、当家作主、五年计划、苏联老大哥、中山装

20世纪50年代中期至60年代中期 右派、大跃进、公共食堂、票证、雷锋

20世纪60年代中期至70年代中期 夺权、红卫兵、知青、乒乓外交、两弹一星、绿军装

20世纪70年代末期至80年代末期 法制、大包干、万元户、“五讲”“四美”、高考、银河﹣Ⅰ号、喇叭裤

20世纪90年代 海选、下海、菜篮子工程、超市、大哥大、上网、休闲装

21世纪初期 小康社会、新农村建设、科学发展、“八荣八耻”、短信、杨利伟、入世、博客、上合组织

2012年党的十八大以来 中国梦、新时代、“四个全面”、供给侧改革、精准扶贫、人类命运共同体、社会主义核心价值观、网购

根据上述材料,从不同时期若干有关联的热词所反映的历史信息中提炼一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求:任选一个角度确立论题,论述要史实准确,史论结合。)

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 A 2.【答案】 C 3.【答案】 C 4.【答案】 B 5.【答案】 B

6.【答案】 C 7.【答案】 B 8.【答案】 C 9.【答案】 B 10.【答案】 B

11.【答案】 D 12.【答案】 D 13.【答案】 B 14.【答案】 D 15.【答案】 D

16.【答案】 A 17.【答案】 D 18.【答案】 B 19.【答案】 D 20.【答案】 C

二、问答题

21.【答案】 变化:贸易额度:进出口贸易总额都在增长,进口比重越来越大。

行业种类:机器设备等生产资料进口增长较快;农产品、矿产品和机器制造产品出口增加,手工产品下降。

原因:①中国传统自然经济进一步瓦解,甲午战后,帝国主义对中国资本输出加剧,中国传统经济进一步瓦解,导致中国进出口不断增长,传统的农产品和原料出口依然增长。

②中国民族资本主义初步发展。自然经济的进一步瓦解和清政府经济政策的调整,促进了中国民族资本主义经济的初步发展,导致中国机械制造工业等生产资料进出口都有所增长,而传统的手工产品出口有所下降。

三、材料分析题

22.【答案】 (1)新航路开辟使欧洲商路和贸易中心由地中海沿岸转移到大西洋沿岸。海外殖民扩张和掠夺。给亚非拉地区人民带来了灾难;但推动了欧洲资本主义的发展。

(2)英国。较早确立资产阶级代议制;英国掌握世界殖民霸权;率先进行工业革命。

(3)英国丧失了“世界工厂”的地位(美国、德国迅速崛起)美国和德国是第二次工业革命的发源地和中心。

(4)一定要坚持对外开放,努力开拓国际市场;一定要积极进行产业技术的研发和更新。

四、综合题

23.【答案】 (1)战略意图:领导世界,攫取世界霸权。背景:欧洲强国走向衰落;美国拥有最强大的经济和军事实力。

(2)联合的欧洲、日本。 影响:冲击两级格局,推动世界多极化

(3)一超多强,世界多极化趋势加强。

五、论述题

24.【答案】 示例一:论题:建国以来中国民主政治在探索中曲折发展。论述:新中国的成立,开启了我国社会主义民主政治建设的历程。六十多年来,我国建立并不断完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度,形成了具有中国特色的民主政治,实现了人民当家作主。然而,新中国的民主政治建设历经坎坷和曲折,“文化大革命”使民主和法制遭到践踏,民主政治制度遭到严重破坏。中共十一届三中全会以后,中国共产党拨乱反正,依法治国,民主法制建设进入一个新的时期。尤其进入新时代,“四个全面”进一步推动我国社会主义民主政治向着更高水平发展。总之,建国以来我国民主政治建设在探索中不断发展,既有曲折和失误,更有长足发展并取得了丰硕成果。示例二论题:建国以来中国社会经济的曲折与发展。论述:新中国成立后,在党的领导下,我国用三年时间恢复了国民经济,经过三大改造和一五计划,社会主义制度建立起来,社会主义建设全面展开,由此我国也进入了计划经济时期。中共八大对国内矛盾和当前主要任务作出了正确分析,但在探索社会主义建设道路的过程中,由于急于求成,后来出现了“大跃进”和“人民公社化”的失误,不久又发生了给国民经济发展带来浩劫的“文化大革命”。中共十一届三中全会后,中国实行改革开放,走上中国特色的社会主义建设道路。二十年间,从计划经济模式转向社会主义市场经济,国民经济高速、稳定、健康发展,到21世纪初,已总体达到小康水平。尤其进入新时代,我们不断深化改革,提出要在2020年全面建成小康社会,民族复兴的中国梦正逐步实现。总之,在中国共产党的领导下,我国社会经济发展尽管历经曲折,但不断取得新发展,尤其改革开放以来,沿着中国特色社主义道路实现了健康、全面、可持续发展。示例三:论题:建国以来中国外交政策的调整与发展。论述:新中国成立后,中国彻底结束了近代百年的屈辱外交,揭开了对外关系的新篇章。新中国成立之初,为了在两极世界不处于孤立地位,我国坚定地站在社会主义阵营一边实行“一边倒”;提出了“和平共处五项原则”,在国际上产生了深远影响,积极参加日内瓦和万隆会议,日益步入世界外交舞台。20世纪70年代,随着世界局势的变化,中国外交有了重大突破。中国恢复在联合国的合法席位,中美关系正常化,国际上掀起广泛同中国建交的热潮,打开了中国外交的新局面。改革开放以来,中国政府适应新的形势,对外交政策和国际战略作出重大调整,积极参加联合国和地区性国际组织的外交活动,取得辉煌成就。尤其进入新时代,中国积极推动构建新型国际关系,推动构建人类命运共同体,为维护世界和平与促进人类共同发展作出了重大贡献。总之,新中国成立以来,我国始终奉行独立自主的和平外交方针,面对不同时期的国际国内形势,适时调整外交政策,不断开拓外交新局面。

同课章节目录