河南省漯河市临颍县第一高中2021-2022学年高二12月模拟地理试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省漯河市临颍县第一高中2021-2022学年高二12月模拟地理试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 348.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-12-09 20:57:52 | ||

图片预览

文档简介

临颍县第一高中2021-2022学年高二12月地理模拟试卷

一、判断题

1.全球气候冷暖的变化会影响气候的干湿状况,对人类活动产生影响。

2.在山地地区,人们通常优先建造成本较低、难度较小的铁路,其次才是公路。( )

3.水循环促进了自然界的物质迁移和能量交换。

4.黄土高原千沟万壑的地形景观主要是受流水侵蚀影响。

5.长江中下游地区的粮仓地位已经让位于华北平原和东北平原,这主要是由于长江中下游地区自然环境已经不适宜粮食大量生产了。

6.人类最容易利用的淡水资源主要是河流水、淡水湖泊水和浅层地下水。

7.距市中心距离和交通通达度,是影响城市地价的重要因素。

8.世界著名渔场都是由寒暖流交汇形成的。( )

9.地租最高的市中心和地租次高区的道路交汇处分别形成商业区和住宅区。

10.地震产生的主要原因是板块运动,这种灾害往往会造成显著的人员伤亡和财产损失。

二、填空题

11.普通地图具有的特点:完备性、 、可量测性、 和应用领域广。

12.遥感信息形成的原理:人能够看见物体是物体反射的 光线或 的光线到达人眼睛里的缘故。这些光线是电磁波辐射的一种形式。

三、单选题

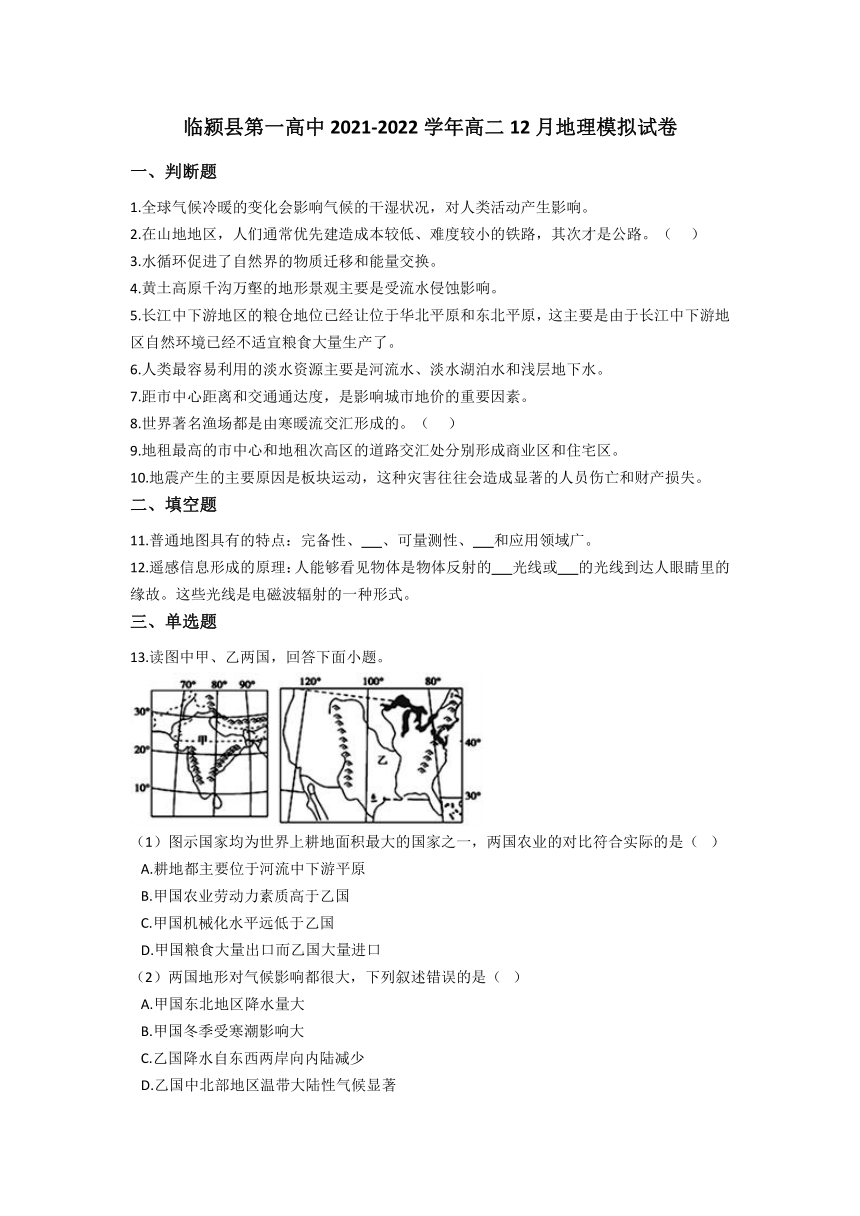

13.读图中甲、乙两国,回答下面小题。

(1)图示国家均为世界上耕地面积最大的国家之一,两国农业的对比符合实际的是( )

A.耕地都主要位于河流中下游平原

B.甲国农业劳动力素质高于乙国

C.甲国机械化水平远低于乙国

D.甲国粮食大量出口而乙国大量进口

(2)两国地形对气候影响都很大,下列叙述错误的是( )

A.甲国东北地区降水量大

B.甲国冬季受寒潮影响大

C.乙国降水自东西两岸向内陆减少

D.乙国中北部地区温带大陆性气候显著

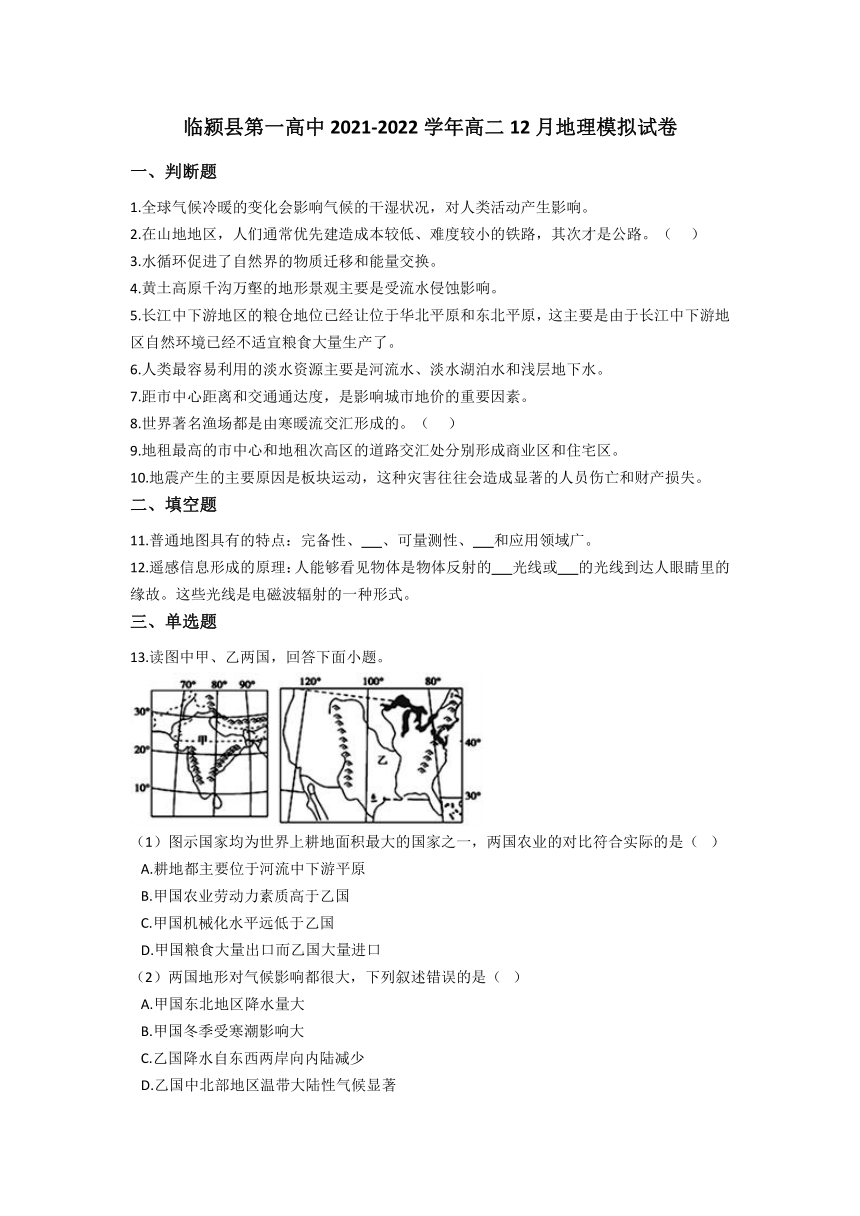

14.下图为1850~2050年中国、英国和美国三国城市化进程示意图(含预测),读图完成下列各题。

(1)图中( )

A.英国城市化进程的速度始终高于美国

B.美国先于英国达到80%的城市化水平

C.1970年以后中国城市化进程快于美国

D.各国城市化水平的最重要衡量指标是城市人口数量

(2)2030年与2000年相比,三国城市化带来的主要变化有( )

A.英国——第一、二产业比重增加

B.美国——城市环境质量持续恶化

C.中国——城市土地价格普遍上涨

D.中国——第一产业成为主导产业

15.一般来说,随着经济的发展,特别是人均国民收入水平的提高,劳动力( )

A. 首先从第一产业向第二产业转移,再向第三产业转移 B. 首先从第一产业向第三产业转移,再向第二产业转移

C. 首先从第三产业向第二产业转移,再向第一产业转移 D. 首先从第三产业向第一产业转移,再向第二产业转移

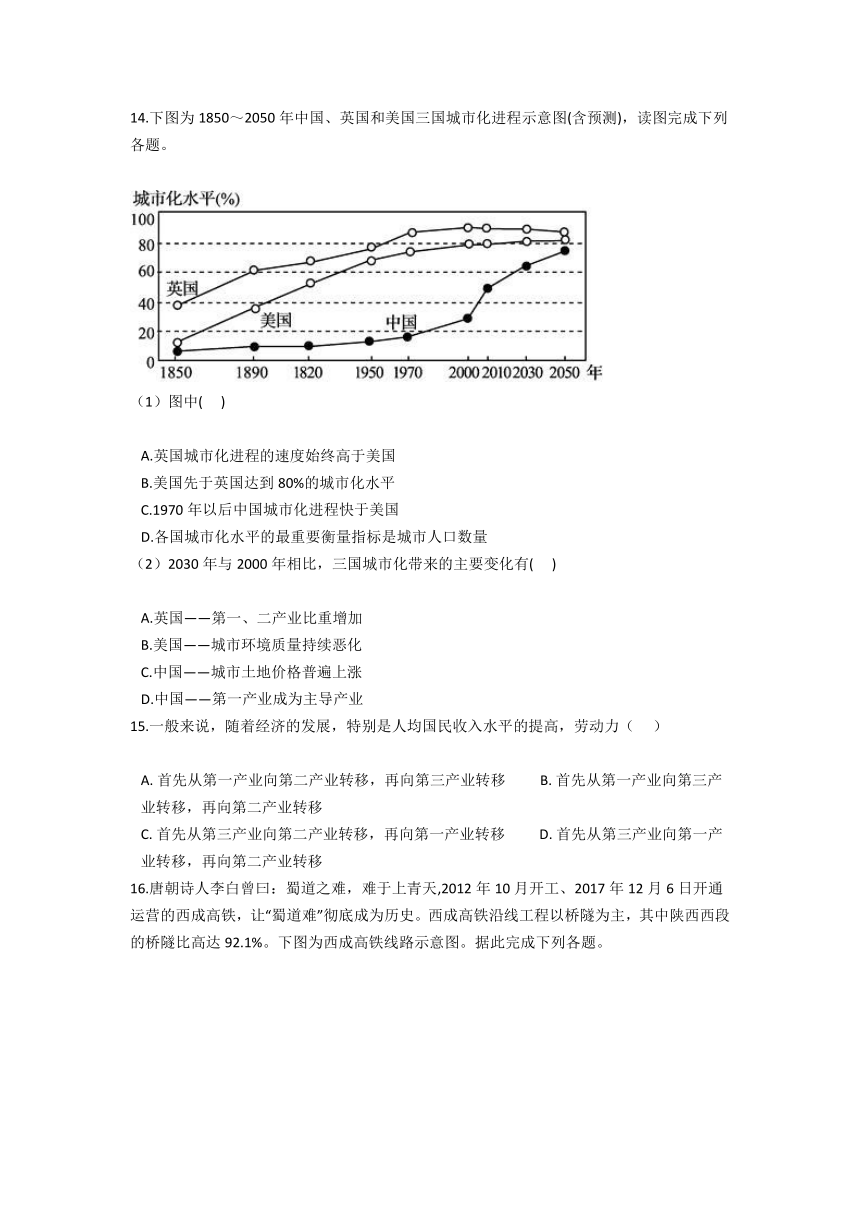

16.唐朝诗人李白曾曰:蜀道之难,难于上青天,2012年10月开工、2017年12月6日开通运营的西成高铁,让“蜀道难”彻底成为历史。西成高铁沿线工程以桥隧为主,其中陕西西段的桥隧比高达92.1%。下图为西成高铁线路示意图。据此完成下列各题。

(1)西成高铁2012年开工,2017年底才开通运营,修建时间长,其主要原因是( )

A.沿线地形、地质条件复杂

B.沿线移民搬迁量大

C.修筑高铁的资金紧张

D.气候条件影响施工

(2)西成高铁下列路段中运行速度最慢的可能是( )

A.宁强南站——成都站

B.西安北站——户县东站

C.汉中站——宁强南站

D.洋县西站——汉中站

(3)西成高铁桥隧比较高的主要原因是( )

A.少占耕地

B.便于动物迁徙

C.沿线地下溶洞较多

D.沿线地形崎岖

17.流域的自然背景决定了河流的利用方式和流域的开发方向。田纳西河流域的地形、气候、水文、矿产等状况,决定其综合开发利用的方向。据此完成下列各题。

(1)田纳西河流域的气候类型是( )

A.亚热带季风性湿润气候

B.地中海气候

C.温带海洋性气候

D.温带大陆性气候

(2)田纳西河的水系、水文特征是( )

①水系发达,支流众多

②河流落差大,水力资源丰富

③水量丰富,流量不稳定

④矿产资源丰富

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

(3)该流域及其开发方向的组合,正确的是( )

A.发源地——保护植被生态

B.河流——生态环境保护的重点

C.河谷平原—水资源的合理分配和水质保护

D.河口——矿产资源开发和港口建设

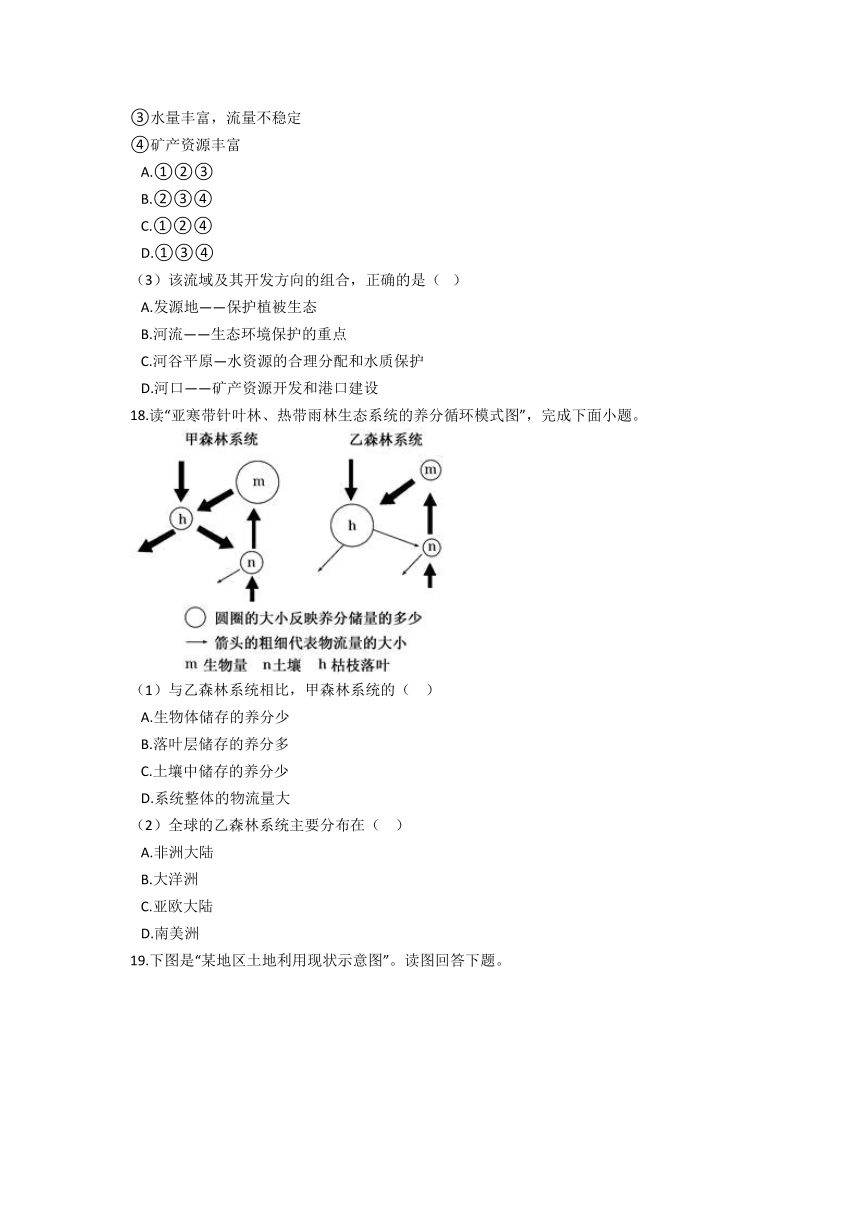

18.读“亚寒带针叶林、热带雨林生态系统的养分循环模式图”,完成下面小题。

(1)与乙森林系统相比,甲森林系统的( )

A.生物体储存的养分少

B.落叶层储存的养分多

C.土壤中储存的养分少

D.系统整体的物流量大

(2)全球的乙森林系统主要分布在( )

A.非洲大陆

B.大洋洲

C.亚欧大陆

D.南美洲

19.下图是“某地区土地利用现状示意图”。读图回答下题。

如果现状布局合理,则当地盛行风向可能是( )

A. 东南风 B. 东北风 C. 南风 D. 西南风

20.下图为“我国西北地区沙漠、沙地分布及内蒙古某县人口增长与荒漠化发展统计图”,读图完成下面小题。

(1)根据图中信息分析,该县荒漠化不断发展的主要原因是( )

A.气候干旱

B.过度开垦

C.开采矿产

D.水资源的不合理利用

(2)针对我国西北地区荒漠化不断发展的问题,应该采取的整治措施是( )

A.恢复地表植被,退耕还牧

B.实施人工降雨

C.调整农业结构,发展粮食生产

D.发展立体农业

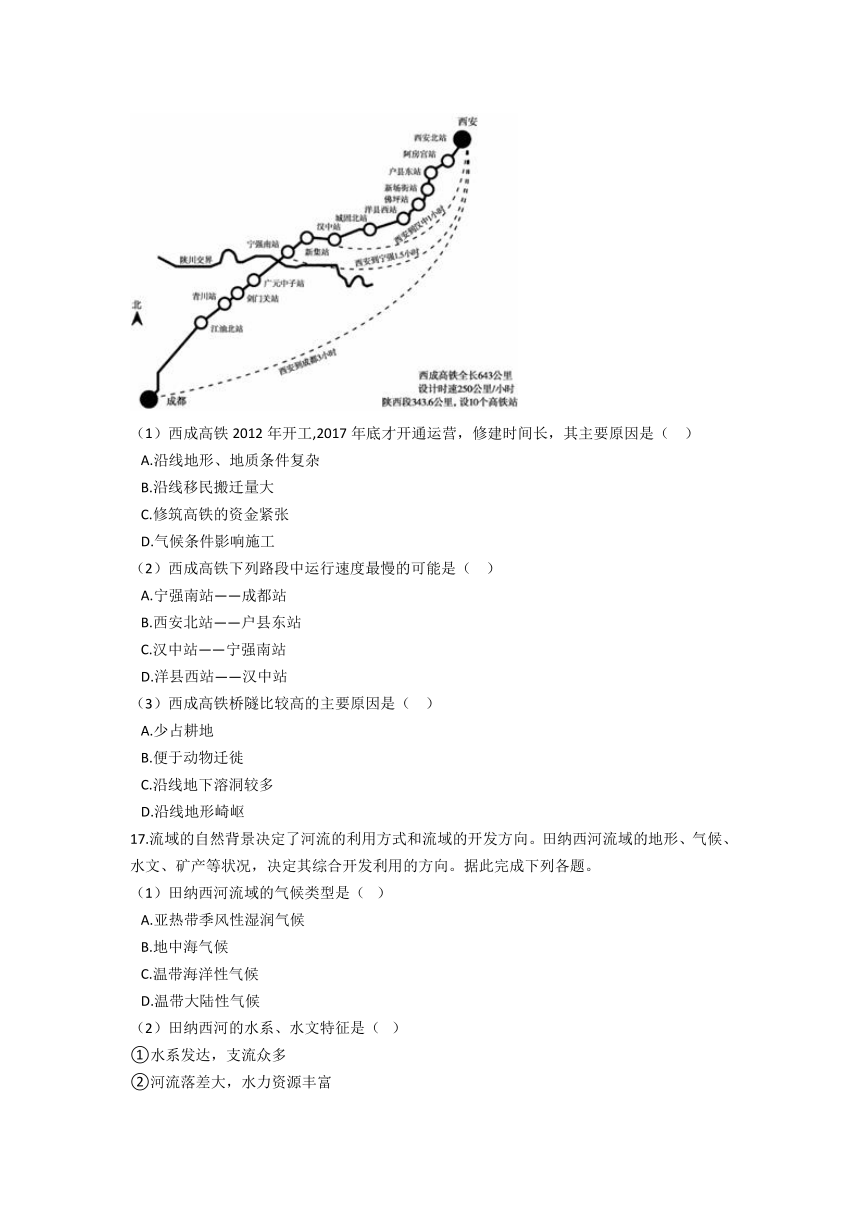

中国和以色列计划合作修建的“红海---地中海”高铁(见下图),从以色列最南端的红海海港城市埃拉特,连接到北部地中海港口城市阿什杜德、特拉维夫和海法,总长约350千米,被称为“陆上苏伊士运河”。建成后来自亚洲的海运货物可绕过苏伊士运河,通过铁路转运至地中海海域,读“红海-地中海”高铁线路图回答下面小题。

21.以色列国土面积虽小,但自然环境存在明显的差异,埃拉特与海法相比( )

A.年降水量埃拉特大于海法

B.年温差埃拉特大于海法

C.年日照时数埃拉特短于海法

D.从风带角度考虑,埃拉特盛行东南风,海法盛行西南风

22.与苏伊士运河相比,“红海------地中海”的主要优势是( )

A.运距短

B.运量大

C.运速快

D.运价低

四、综合题

23.读两区域示意图,完成下列问题。

(1)简述左图所示的地区易发生洪涝灾害的自然原因。

(2)丙湖南部盐度夏季高于冬季,试分析其主要原因。

(3)从左图到右图同纬度区域沿途主要自然景观有何变化?

(4)分别说出左图、右图两区域的主要生态环境问题。

五、图文分析题

24.阅读图文材料,完成下列问题。

苏门答腊岛森林、沼泽广布,当地开荒种植油棕、天然橡胶树对岛上的森林与沼泽造成了巨大的破坏。目前岛上85%的原始森林都遭到了不同程度的破坏。下图为苏门答腊岛及附近区域示意图。

(1)描述苏门答腊岛沼泽分布的特点及形成原因。

(2)分析苏门答腊岛大量开荒种植油棕、天然橡胶树对沼泽产生的影响。

(3)立足苏门答腊岛的现状,为苏门答腊岛发展经济与保护环境献计献策。

六、问答题

25.祁连山是河西走廊地区重要的水源补给地,祁连山近年来由于开矿,过度开发水资源等掠夺性开发,使得祁连山难以负重。祁连山自然保护区核心区,为采矿区修建的道路,建在高山陡坡上,没有严格按照生态脆弱区的道路工程修建,并未尽可能减少毁坏原生植被,也未采用修复原生土层和植被措施。虽然该区域内矿点目前处于停止开采状态,但是过去的探矿、采矿、运输、抛废等过程,已引起植被剥离及采矿废石堆放。

简述祁连山采矿业对河西走廊水资源造成的影响并分析其原因。

答案解析部分

一、判断题

1.【答案】 正确

2.【答案】 错误

3.【答案】 正确

4.【答案】 正确

5.【答案】 错误

6.【答案】 正确

7.【答案】 正确

8.【答案】 错误

9.【答案】 错误

10.【答案】 正确

二、填空题

11.【答案】 均衡性;概括性

12.【答案】 太阳;自身发出

三、单选题

13.【答案】 (1)C(2)B

14.【答案】 (1)C(2)C

15.【答案】 A

16.【答案】 (1)A(2)C(3)D

17.【答案】 (1)A(2)A(3)A

18.【答案】 (1)D(2)C

19.【答案】 B

20.【答案】 (1)B(2)A

【答案】 21.B 22.C

四、综合题

23.【答案】 (1)温带季风气侯,夏季降水集中;地势低平,排水不畅;支流众多,干支流同时涨水;多沼泽、冻土,地下水位高。

(2)夏季气温高,湖水蒸发量大;地处内陆,降水稀少;南部径流补给少;冬季降水稍多(受西风影响)。

(3)呈现从森林一草原一荒漠草原一荒漠的变化。

(4)水土流失、黑土退化土地荒漠化

五、图文分析题

24.【答案】 (1)分布特点:沼泽主要分布在岛屿东侧的沿海地区及河流下游。

形成原因:苏门答腊岛位于热带雨林气候区,终年多雨;地势西高东低,河流下游地区、沿海地区地势低洼

(2)在雨林区烧荒种植油棕、天然橡胶树,导致植被覆盖率降低,水土流失加剧,沼泽的来水量、来沙量增大,沼泽淤积加剧;在沼泽区开荒种植油棕、天然橡胶树,使得沼泽区面积萎缩,破坏了原有沼泽区生物的多样性等

(3)建立自然保护区,保护现有的森林与沼泽生态系统;推广农业生产技术,提高农产品产量与品质;发展棕油、天然橡胶等农产品加工工业,提高农产品附加值,促进就业;鼓励保护性开发,如发展生态旅游等

六、问答题

25.【答案】 影响:河西走廊地区水资源数量减少;质量下降。原因:破坏植被,涵养水源能力降低;破坏冻土层,加快冰川融化;破土采矿,地表疏松,加快地表水渗透;采矿废石、废土、废渣等堆放,污染水质。

一、判断题

1.全球气候冷暖的变化会影响气候的干湿状况,对人类活动产生影响。

2.在山地地区,人们通常优先建造成本较低、难度较小的铁路,其次才是公路。( )

3.水循环促进了自然界的物质迁移和能量交换。

4.黄土高原千沟万壑的地形景观主要是受流水侵蚀影响。

5.长江中下游地区的粮仓地位已经让位于华北平原和东北平原,这主要是由于长江中下游地区自然环境已经不适宜粮食大量生产了。

6.人类最容易利用的淡水资源主要是河流水、淡水湖泊水和浅层地下水。

7.距市中心距离和交通通达度,是影响城市地价的重要因素。

8.世界著名渔场都是由寒暖流交汇形成的。( )

9.地租最高的市中心和地租次高区的道路交汇处分别形成商业区和住宅区。

10.地震产生的主要原因是板块运动,这种灾害往往会造成显著的人员伤亡和财产损失。

二、填空题

11.普通地图具有的特点:完备性、 、可量测性、 和应用领域广。

12.遥感信息形成的原理:人能够看见物体是物体反射的 光线或 的光线到达人眼睛里的缘故。这些光线是电磁波辐射的一种形式。

三、单选题

13.读图中甲、乙两国,回答下面小题。

(1)图示国家均为世界上耕地面积最大的国家之一,两国农业的对比符合实际的是( )

A.耕地都主要位于河流中下游平原

B.甲国农业劳动力素质高于乙国

C.甲国机械化水平远低于乙国

D.甲国粮食大量出口而乙国大量进口

(2)两国地形对气候影响都很大,下列叙述错误的是( )

A.甲国东北地区降水量大

B.甲国冬季受寒潮影响大

C.乙国降水自东西两岸向内陆减少

D.乙国中北部地区温带大陆性气候显著

14.下图为1850~2050年中国、英国和美国三国城市化进程示意图(含预测),读图完成下列各题。

(1)图中( )

A.英国城市化进程的速度始终高于美国

B.美国先于英国达到80%的城市化水平

C.1970年以后中国城市化进程快于美国

D.各国城市化水平的最重要衡量指标是城市人口数量

(2)2030年与2000年相比,三国城市化带来的主要变化有( )

A.英国——第一、二产业比重增加

B.美国——城市环境质量持续恶化

C.中国——城市土地价格普遍上涨

D.中国——第一产业成为主导产业

15.一般来说,随着经济的发展,特别是人均国民收入水平的提高,劳动力( )

A. 首先从第一产业向第二产业转移,再向第三产业转移 B. 首先从第一产业向第三产业转移,再向第二产业转移

C. 首先从第三产业向第二产业转移,再向第一产业转移 D. 首先从第三产业向第一产业转移,再向第二产业转移

16.唐朝诗人李白曾曰:蜀道之难,难于上青天,2012年10月开工、2017年12月6日开通运营的西成高铁,让“蜀道难”彻底成为历史。西成高铁沿线工程以桥隧为主,其中陕西西段的桥隧比高达92.1%。下图为西成高铁线路示意图。据此完成下列各题。

(1)西成高铁2012年开工,2017年底才开通运营,修建时间长,其主要原因是( )

A.沿线地形、地质条件复杂

B.沿线移民搬迁量大

C.修筑高铁的资金紧张

D.气候条件影响施工

(2)西成高铁下列路段中运行速度最慢的可能是( )

A.宁强南站——成都站

B.西安北站——户县东站

C.汉中站——宁强南站

D.洋县西站——汉中站

(3)西成高铁桥隧比较高的主要原因是( )

A.少占耕地

B.便于动物迁徙

C.沿线地下溶洞较多

D.沿线地形崎岖

17.流域的自然背景决定了河流的利用方式和流域的开发方向。田纳西河流域的地形、气候、水文、矿产等状况,决定其综合开发利用的方向。据此完成下列各题。

(1)田纳西河流域的气候类型是( )

A.亚热带季风性湿润气候

B.地中海气候

C.温带海洋性气候

D.温带大陆性气候

(2)田纳西河的水系、水文特征是( )

①水系发达,支流众多

②河流落差大,水力资源丰富

③水量丰富,流量不稳定

④矿产资源丰富

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

(3)该流域及其开发方向的组合,正确的是( )

A.发源地——保护植被生态

B.河流——生态环境保护的重点

C.河谷平原—水资源的合理分配和水质保护

D.河口——矿产资源开发和港口建设

18.读“亚寒带针叶林、热带雨林生态系统的养分循环模式图”,完成下面小题。

(1)与乙森林系统相比,甲森林系统的( )

A.生物体储存的养分少

B.落叶层储存的养分多

C.土壤中储存的养分少

D.系统整体的物流量大

(2)全球的乙森林系统主要分布在( )

A.非洲大陆

B.大洋洲

C.亚欧大陆

D.南美洲

19.下图是“某地区土地利用现状示意图”。读图回答下题。

如果现状布局合理,则当地盛行风向可能是( )

A. 东南风 B. 东北风 C. 南风 D. 西南风

20.下图为“我国西北地区沙漠、沙地分布及内蒙古某县人口增长与荒漠化发展统计图”,读图完成下面小题。

(1)根据图中信息分析,该县荒漠化不断发展的主要原因是( )

A.气候干旱

B.过度开垦

C.开采矿产

D.水资源的不合理利用

(2)针对我国西北地区荒漠化不断发展的问题,应该采取的整治措施是( )

A.恢复地表植被,退耕还牧

B.实施人工降雨

C.调整农业结构,发展粮食生产

D.发展立体农业

中国和以色列计划合作修建的“红海---地中海”高铁(见下图),从以色列最南端的红海海港城市埃拉特,连接到北部地中海港口城市阿什杜德、特拉维夫和海法,总长约350千米,被称为“陆上苏伊士运河”。建成后来自亚洲的海运货物可绕过苏伊士运河,通过铁路转运至地中海海域,读“红海-地中海”高铁线路图回答下面小题。

21.以色列国土面积虽小,但自然环境存在明显的差异,埃拉特与海法相比( )

A.年降水量埃拉特大于海法

B.年温差埃拉特大于海法

C.年日照时数埃拉特短于海法

D.从风带角度考虑,埃拉特盛行东南风,海法盛行西南风

22.与苏伊士运河相比,“红海------地中海”的主要优势是( )

A.运距短

B.运量大

C.运速快

D.运价低

四、综合题

23.读两区域示意图,完成下列问题。

(1)简述左图所示的地区易发生洪涝灾害的自然原因。

(2)丙湖南部盐度夏季高于冬季,试分析其主要原因。

(3)从左图到右图同纬度区域沿途主要自然景观有何变化?

(4)分别说出左图、右图两区域的主要生态环境问题。

五、图文分析题

24.阅读图文材料,完成下列问题。

苏门答腊岛森林、沼泽广布,当地开荒种植油棕、天然橡胶树对岛上的森林与沼泽造成了巨大的破坏。目前岛上85%的原始森林都遭到了不同程度的破坏。下图为苏门答腊岛及附近区域示意图。

(1)描述苏门答腊岛沼泽分布的特点及形成原因。

(2)分析苏门答腊岛大量开荒种植油棕、天然橡胶树对沼泽产生的影响。

(3)立足苏门答腊岛的现状,为苏门答腊岛发展经济与保护环境献计献策。

六、问答题

25.祁连山是河西走廊地区重要的水源补给地,祁连山近年来由于开矿,过度开发水资源等掠夺性开发,使得祁连山难以负重。祁连山自然保护区核心区,为采矿区修建的道路,建在高山陡坡上,没有严格按照生态脆弱区的道路工程修建,并未尽可能减少毁坏原生植被,也未采用修复原生土层和植被措施。虽然该区域内矿点目前处于停止开采状态,但是过去的探矿、采矿、运输、抛废等过程,已引起植被剥离及采矿废石堆放。

简述祁连山采矿业对河西走廊水资源造成的影响并分析其原因。

答案解析部分

一、判断题

1.【答案】 正确

2.【答案】 错误

3.【答案】 正确

4.【答案】 正确

5.【答案】 错误

6.【答案】 正确

7.【答案】 正确

8.【答案】 错误

9.【答案】 错误

10.【答案】 正确

二、填空题

11.【答案】 均衡性;概括性

12.【答案】 太阳;自身发出

三、单选题

13.【答案】 (1)C(2)B

14.【答案】 (1)C(2)C

15.【答案】 A

16.【答案】 (1)A(2)C(3)D

17.【答案】 (1)A(2)A(3)A

18.【答案】 (1)D(2)C

19.【答案】 B

20.【答案】 (1)B(2)A

【答案】 21.B 22.C

四、综合题

23.【答案】 (1)温带季风气侯,夏季降水集中;地势低平,排水不畅;支流众多,干支流同时涨水;多沼泽、冻土,地下水位高。

(2)夏季气温高,湖水蒸发量大;地处内陆,降水稀少;南部径流补给少;冬季降水稍多(受西风影响)。

(3)呈现从森林一草原一荒漠草原一荒漠的变化。

(4)水土流失、黑土退化土地荒漠化

五、图文分析题

24.【答案】 (1)分布特点:沼泽主要分布在岛屿东侧的沿海地区及河流下游。

形成原因:苏门答腊岛位于热带雨林气候区,终年多雨;地势西高东低,河流下游地区、沿海地区地势低洼

(2)在雨林区烧荒种植油棕、天然橡胶树,导致植被覆盖率降低,水土流失加剧,沼泽的来水量、来沙量增大,沼泽淤积加剧;在沼泽区开荒种植油棕、天然橡胶树,使得沼泽区面积萎缩,破坏了原有沼泽区生物的多样性等

(3)建立自然保护区,保护现有的森林与沼泽生态系统;推广农业生产技术,提高农产品产量与品质;发展棕油、天然橡胶等农产品加工工业,提高农产品附加值,促进就业;鼓励保护性开发,如发展生态旅游等

六、问答题

25.【答案】 影响:河西走廊地区水资源数量减少;质量下降。原因:破坏植被,涵养水源能力降低;破坏冻土层,加快冰川融化;破土采矿,地表疏松,加快地表水渗透;采矿废石、废土、废渣等堆放,污染水质。

同课章节目录