第一章复习课件(湘教版必修1)

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

第一章 宇宙中的地球

复习课

湘教版地理必修一

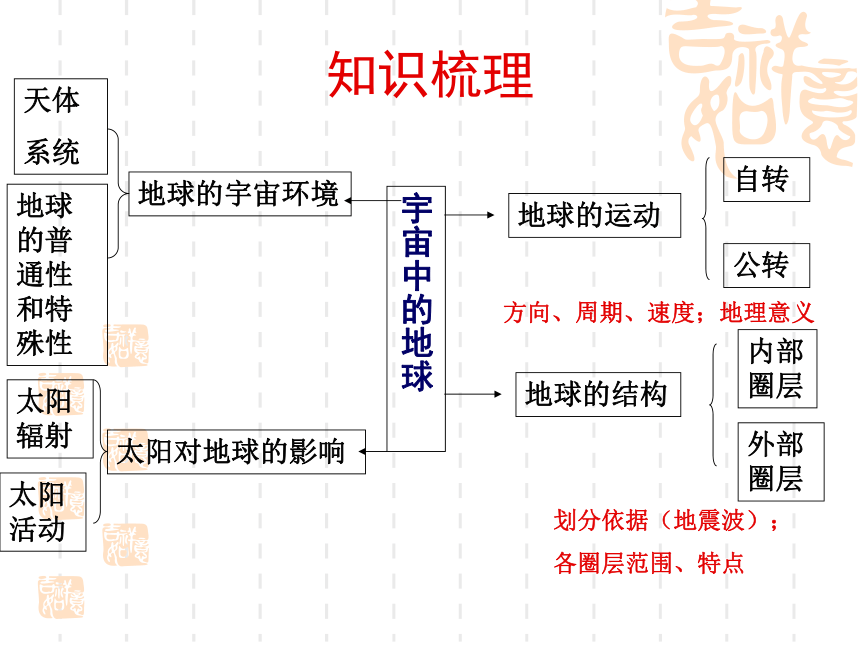

知识梳理

宇宙中的地球

地球的宇宙环境

太阳对地球的影响

地球的运动

地球的结构

自转

公转

方向、周期、速度;地理意义

内部圈层

外部圈层

划分依据(地震波);

各圈层范围、特点

天体

系统

地球的普通性和特殊性

太阳辐射

太阳活动

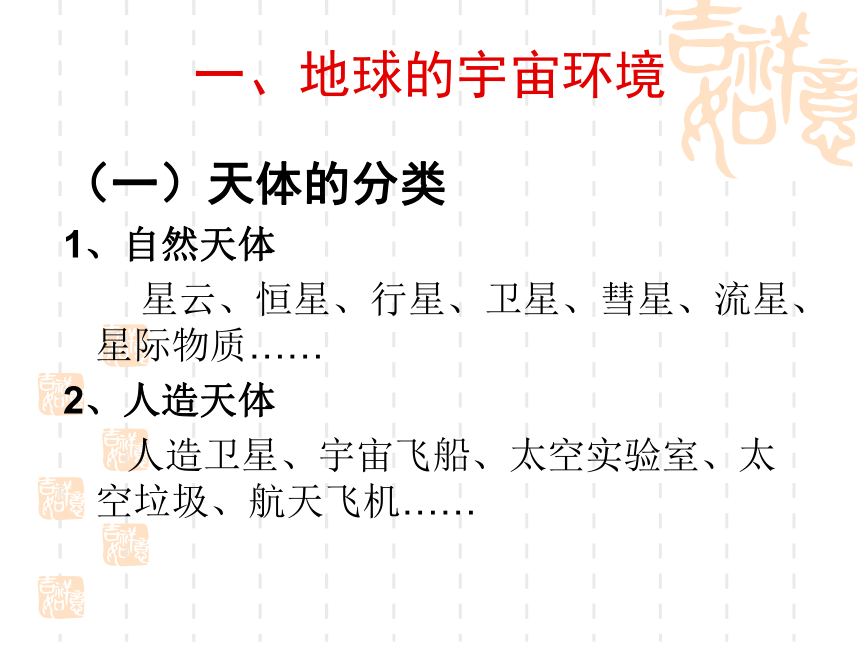

一、地球的宇宙环境

(一)天体的分类

1、自然天体

星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星、星际物质……

2、人造天体

人造卫星、宇宙飞船、太空实验室、太空垃圾、航天飞机……

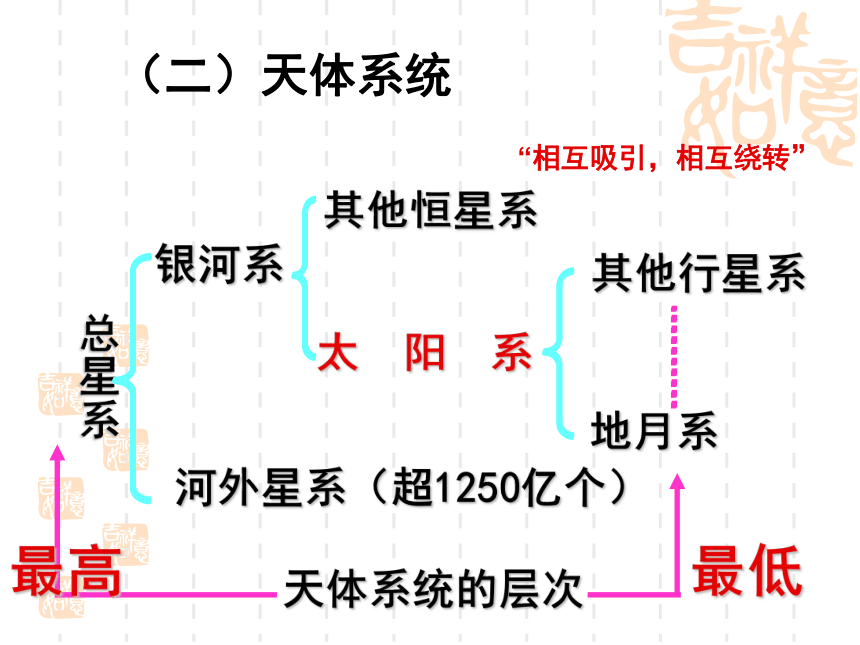

总星系

银河系

河外星系(超1250亿个)

其他恒星系

太 阳 系

其他行星系

地月系

天体系统的层次

最高

最低

(二)天体系统

“相互吸引,相互绕转”

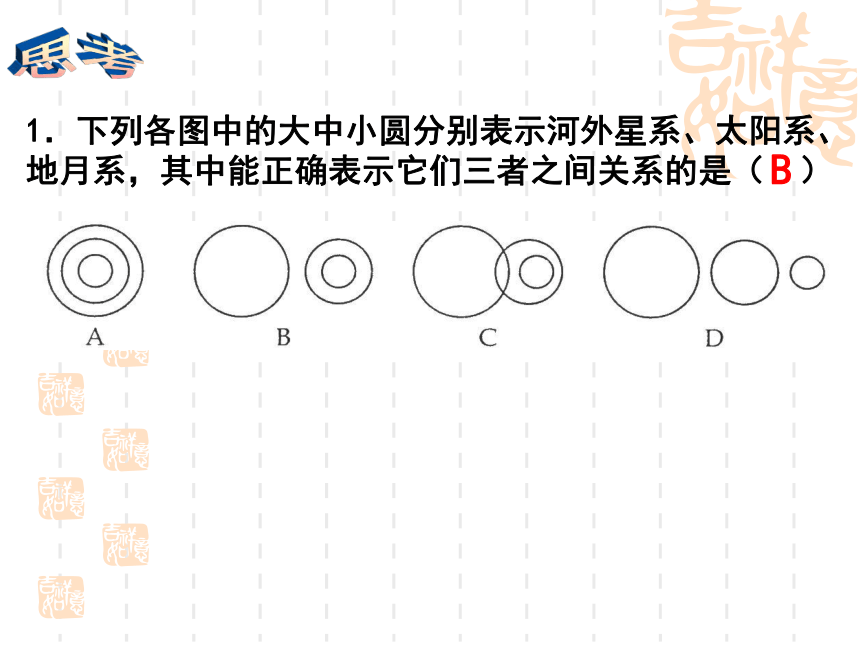

1.下列各图中的大中小圆分别表示河外星系、太阳系、地月系,其中能正确表示它们三者之间关系的是( )

B

2、能正确标注图中天体系统的名称的是( )

A.①太阳系 B.②银河系

C.③总星系 D.③地月系

C

(三)太阳系——八大行星

×

八颗行星顺序:水晶球,火烧木变土,天海边。

小行星带位置:火烧木生成的灰尘

充足的水分

恰到好处的大气厚度和大气成分

适宜的太阳光照和温度范围

地球的体积、质量适中

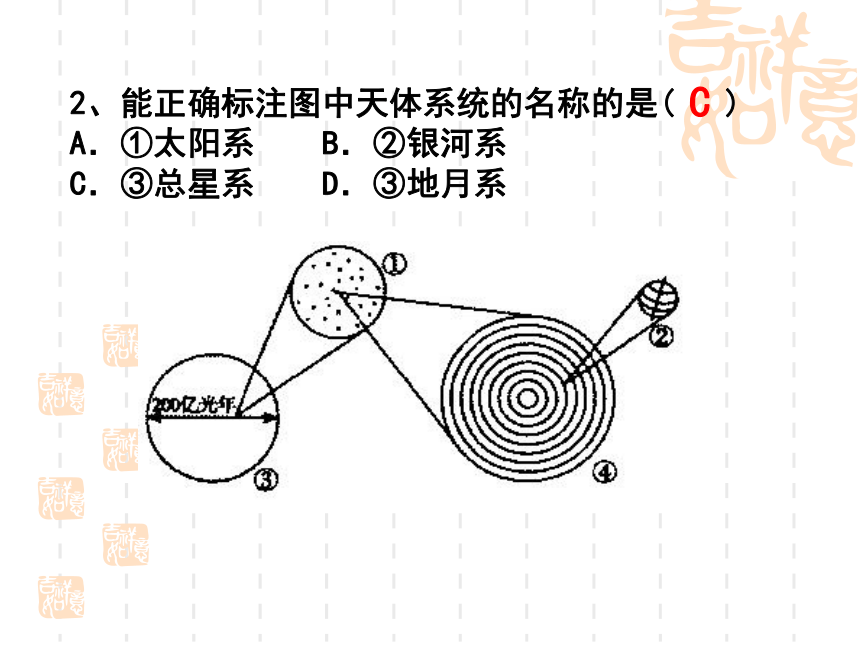

(四)地球上存在生命物质的条件

●安全的宇宙环境:

日地距离适中

●地球自身条件:

大、小行星绕日公转具有同向性、共面性的特征,他们各行其道,互不干扰

成因

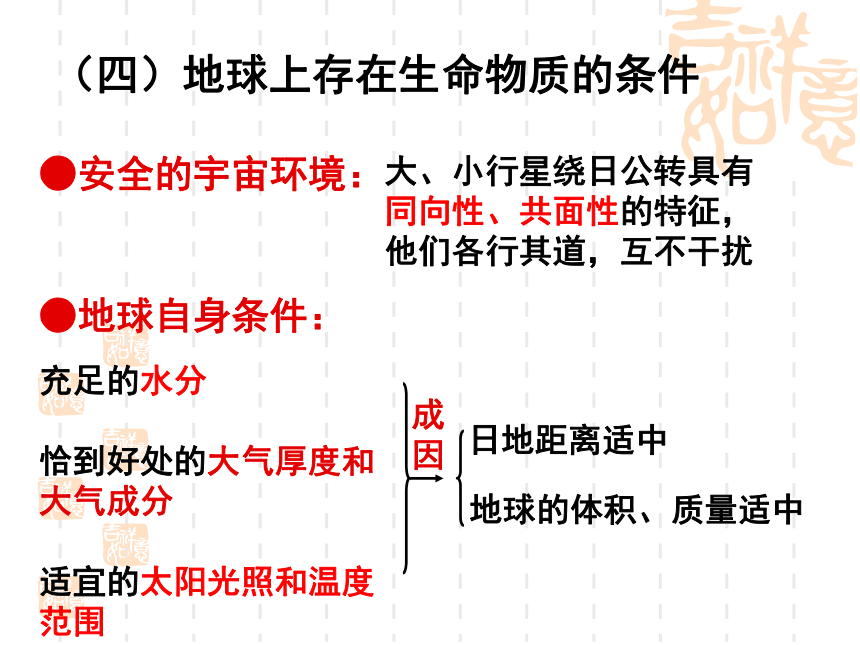

什么是太阳辐射?能量来源

太阳辐射:太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射能量。

太阳辐射能量来源于太阳内部的核聚变反应

能量来源:

二、太阳对地球的影响

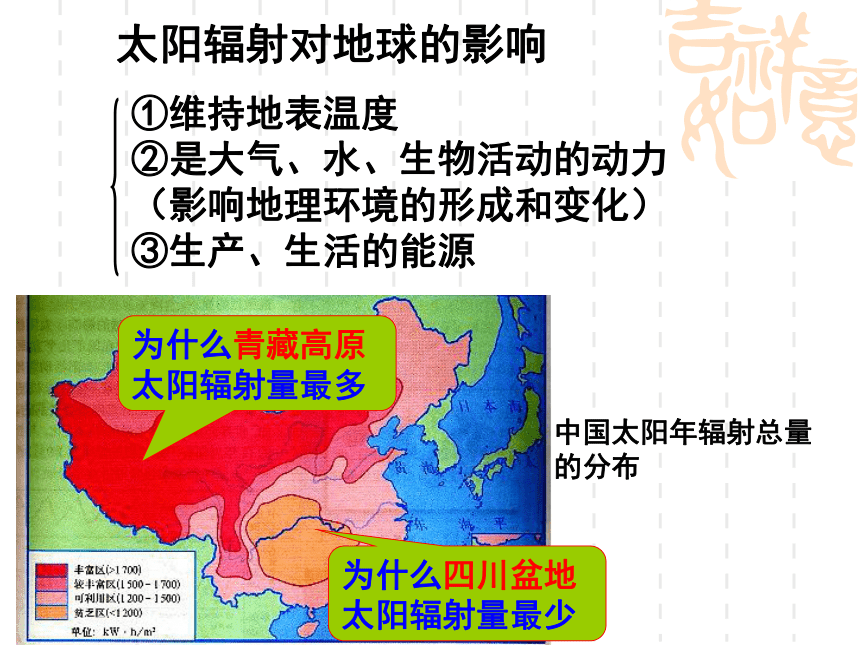

①维持地表温度

②是大气、水、生物活动的动力

(影响地理环境的形成和变化)

③生产、生活的能源

太阳辐射对地球的影响

中国太阳年辐射总量的分布

为什么四川盆地太阳辐射量最少

为什么青藏高原太阳辐射量最多

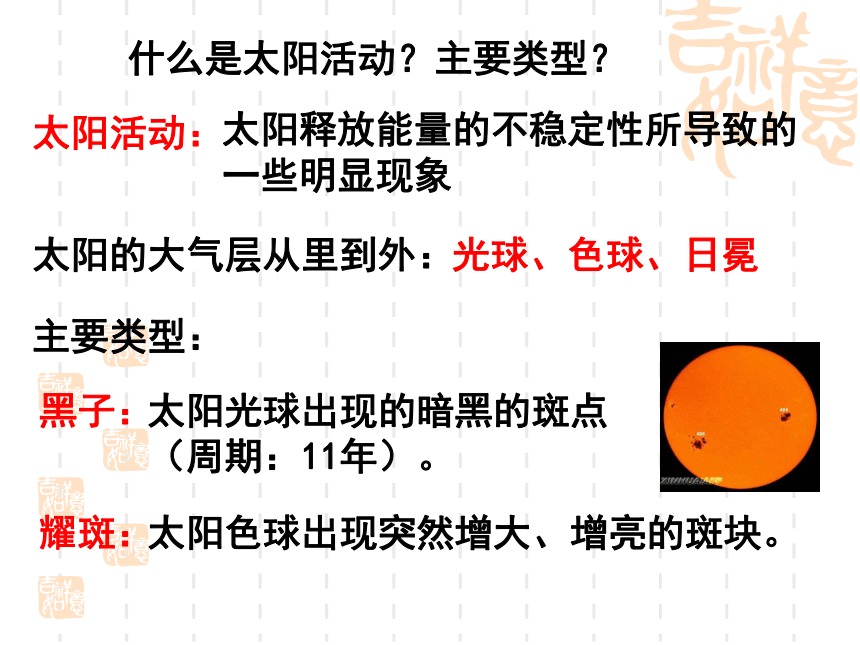

什么是太阳活动?主要类型?

太阳的大气层从里到外:

主要类型:

黑子:

耀斑:

太阳光球出现的暗黑的斑点(周期:11年)。

太阳色球出现突然增大、增亮的斑块。

太阳活动:

光球、色球、日冕

太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象

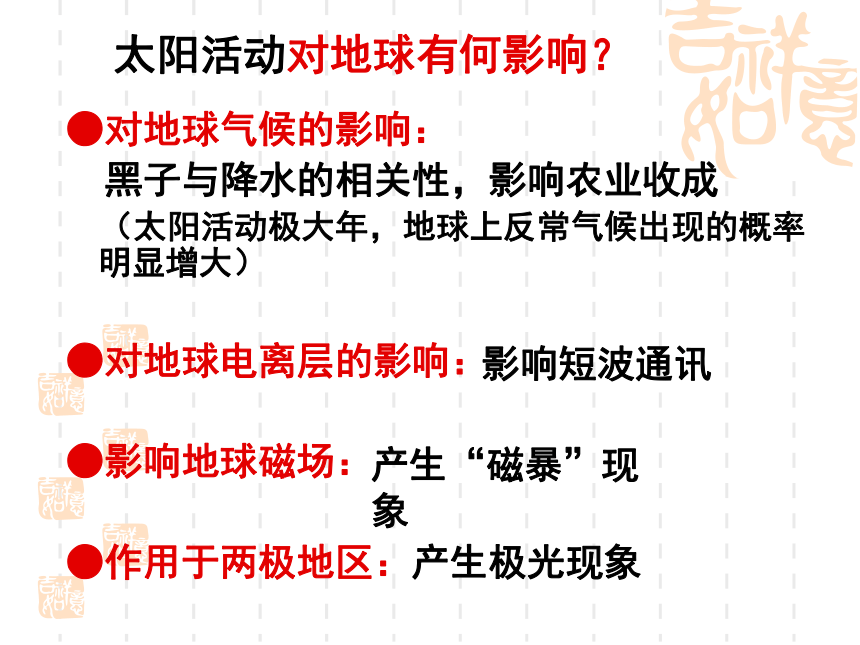

太阳活动对地球有何影响?

●对地球气候的影响:

黑子与降水的相关性,影响农业收成

(太阳活动极大年,地球上反常气候出现的概率明显增大)

●对地球电离层的影响:

●影响地球磁场:

●作用于两极地区:产生极光现象

影响短波通讯

产生“磁暴”现象

地球运动的两种基本形式:

地球自转

↗

↗

↗

↗

地球公转

三、地球的运动

自 转

公 转

自转轴、

轨道平面

方向

周期

速度

地轴、

赤道平面

黄道平面

北半球:逆时针

南半球:顺时针

北半球:逆

南半球:顺

一个恒星日(23时56分4秒)

一个恒星年(365天6时9分10秒)

角速度:

线速度:

近日点(1月初)>远日点(7月初)

西→东

西→东

自转和公转运动的主要特征

相等(除N、S极点)

不等(赤道→两极递减)

一个太阳日:24时 (昼夜更替周期)

一个回归年(365天5时48分46秒)

1、在太阳系模式图中,代表地球的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

B

2.下列图中,地球自转方向正确的是( )

3、图中画法,正确的是( )

D

A

4、关于公转示意图说法正确的是( )

A.地球过A点时的运动线速度略大于B点

B.地球运行至A点时大致是1月初

C.地球从A点出发再次回到原地所需时间是一恒星年

D.地球公转轨道是正圆形

C

●

地球自转的地理意义

1、昼夜交替

2、使水平运动物体的方向发生偏转

(地转偏向力)

3、地方时

1.昼夜交替

地球不发光,不透明

地球自转

原因

●顺着地球自转方向,由昼过渡到夜的分界线为昏线,由夜过渡到昼的分界线为晨线

晨昏线:

昏线

昼

夜

南左北右赤道无,纬度越高越显著。

2.使水平运动物体的方向发生偏转

①偏移原因:

地转偏向力

②偏移规律:

下图虚线表示原始方向,在图上用实线画出偏转方向

南半球

北半球

3.地方时

因经度而不同的时刻。

特点

经度相同的地方,地方时相同

地方时东早西晚,经度相差15°,地方时相差1小时

时区和区时

经度每隔15°划分为一个时区,全球共划分为24个时区。东西十二区合为一个时区

各时区都以中央经线的地方时为整个时区的统一时间(又称标准时)。

区时:

时区:

北京时间:

东八区的区时(120°E的地方时)

①、求时区之差

区时的计算

②、所求时间=已知时间+时区之差(东+西-)

时区数的计算

经度/15°=a

余数≤7.5,时区数=a

余数﹥7.5,时区数=a+1

(东经为东时区;西经为西时区)

★日界线

①人文日界线:(1884年国际经度会议确定原则上)以东西12区之间的180°经线作为地球上“今天”和“昨天”的分界线,叫做“国际日期变更线”,简称“日界线”。

②自然日界线:地球上地方时为0时(子夜)的经线,又称子夜线。0点经线以东是新的一天,以西是旧的一天。

172.5 E 180 172.5 W

东12区

西12区

国际日期变更线(日界线)

A、它是人为规定的,原则上是180° 经线

B、国际日期变更线(日界线)并不完全与180度经线重合,出现了三处弯曲,穿越180度经线日期并不一定改变。

时间不变;日期减1天

时间不变;日期加1天。

0

从0时经线向东至国际日期变更线为今天的范围

从0时经线向西至国际日期变更线为昨天的范围

结论:顺着地球自转方向,0点经线到180度经线肯定是新的一天。

日期范围确定:

180°

0点(24点)

今天

昨 天

昨 天

B

O

A

该图阴影部分为5月1号,北京时间为

B

O

A

B

O

A

1、非阴影部分为5月2号:

5月1号

5月2号

0时

180°

120°E:

5月2号2时

2、非阴影部分为4月30号:

180°

0时

120°E

5月1号14时

南极

北极

★

地

轴

66°34′

23°26′

地球轨道面(黄道面)

北极星

黄赤交角:23°26′

公转平面---黄道面

自转平面---赤道面

赤道面

黄赤交角和太阳直射点的移动

23 。26 ' N

23 。26 ' S

太阳直射点的回归运动

春分(3.21)

夏至(6.22)

秋分(9.23)

冬至(12.22)

0 。

春分(3.21)

●

●

●

●

●

夏至日

6月22日

冬至日

12月22日

春分日

3月21日

秋分日

9月23日

二分二至日地球在公转轨道上的位置示意图

在示意图上画出地球公转与自转的方向,并在相应的位置标出二分二至。

地球公转的地理意义

1.正午太阳高度的变化

2.昼夜长短的变化

3.四季的形成

4.五带的划分

某地正午太阳高度=90°-两地纬度之差

★正午太阳高度的计算

两地正午太阳高度之差=纬度差

1.正午太阳高度的变化

②季节变化:

日期

夏至日 (6月22日)

冬至日 (12月22日)

一年最大值

一年最小值

北回归线及以北地区

南半球

南回归线及以南地区

北半球

①纬度变化:

正午太阳高度的变化

同一天各纬度的正午太阳高度由太阳直射的纬线(H=90 )向南北两侧递减

应用1:北回归线以北某地想建南北两幢高均为h米的楼房,要想使北面的楼房最低层在一年中都有阳光照射到,则两幢楼房的间隔最短应为多少?

解析:冬至日南楼的影子最长

图中H为冬至日该地(纬度为α) 的正午太阳高度角,

则

H=90°- │ α+23 26′│

据图:L=h × cotH

H

h米

L

N

S

应用2:为充分利用太阳能,太阳能热水器的安装角度,即集热器的倾角应该为多少?

23°26′N

23°26′S

0°

°

昼

>

夜

昼

<

夜

昼

昼

昼

夜

夜

夜

=

=

=

昼渐长

昼渐短

昼渐长

昼渐短

2、昼夜长短的变化(以北半球为例)

3.21前后(春分)

6.22前后(夏至)

9.23前后(秋分)

12.22前后(冬至)

3.21前后(春分)

昼最长

昼最短

昼夜长短与日出日落时间

一天中上午和下午的时间是等长的,因此已知某地一天的昼长可求出该日的日出、日落时间。

日出时间=12-昼长/2

日落时间=12+昼长/2

★光照图的判读

太 阳 光 线

B

D

.

.

N

S

冬至日

B

.

A

太 阳 光 线

B

D

.

.

180

春秋分日

北极

南极

春秋分日

太 阳 光 线

B

.

.

夏至日

N

S

B

.

读图,日期相同的太阳光照图是 ( )

B

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

图中A、B点终年昼夜平分,此刻C点(纬度数23°26′)太阳高度为90°。据此在下面圆圈中完成太阳光照图。

(1)画出赤道、地轴和地球自转方向

(2)画出太阳光线、晨昏线,并用阴影表示夜半球;

(3)画出南、北回归线和南、北极圈。

四季的划分

天文四季

依据: 和 的变化

划分

气候四季

我国传统:以 为起点

西方:以 为起点

(北半球)

春季 月

夏季 月

秋季 月

冬季 月

昼夜长短

正午太阳高度

四立

二分二至

3、4、5

6、7、8

9、10、11

12、1、2

赤 道

00

23°26′

北 回 归 线

南 回 归 线

北 极 圈

南 极 圈

900

900

热 带

北温带

南温带

北寒带

南寒带

有太阳直射现象

既无太阳直射 又无极昼极夜现象

既无太阳直射 又无极昼极夜现象

有极昼极夜现象

有极昼极夜现象

终年炎热

四季分明

终年严寒

四季分明

终年严寒

天文特征

气候特征

66°34′

66°34′

23°26′

四、地球的结构

地球的内部圈层

地球的外部圈层

莫霍面

古登堡面

地球的内部圈层

岩石圈

岩石圈=地壳+上地幔顶部

地壳

由岩石组成,坚硬

厚薄不一,陆壳厚,洋壳薄

地幔(上、下地幔)

上地幔上部存在软流层

软流层为熔融状态

其余组成是固态

地核(内、外核)

温度很高,压力和密度很大

物质组成:外核是液态

内核可能是固态

岩石圈

各圈层的特点:

地球的外部圈层

地球生命生存的基础条件

大气圈:

水圈:

水圈中的水处于不间断的循环运动之中

生物圈:

地球生态系统中的主体和最活跃的因素

地壳

岩石圈

软流层

地幔

莫霍界面

纵波和横波传播速度明显加快

地壳的厚度不均,A是大陆地壳,B是大洋地壳,大洋地壳比大陆地壳薄

B

大气圈

A

C

A、B、C分别代表什么圈层?

A—生物圈

B—水圈

C—岩石圈

第一章 宇宙中的地球

复习课

湘教版地理必修一

知识梳理

宇宙中的地球

地球的宇宙环境

太阳对地球的影响

地球的运动

地球的结构

自转

公转

方向、周期、速度;地理意义

内部圈层

外部圈层

划分依据(地震波);

各圈层范围、特点

天体

系统

地球的普通性和特殊性

太阳辐射

太阳活动

一、地球的宇宙环境

(一)天体的分类

1、自然天体

星云、恒星、行星、卫星、彗星、流星、星际物质……

2、人造天体

人造卫星、宇宙飞船、太空实验室、太空垃圾、航天飞机……

总星系

银河系

河外星系(超1250亿个)

其他恒星系

太 阳 系

其他行星系

地月系

天体系统的层次

最高

最低

(二)天体系统

“相互吸引,相互绕转”

1.下列各图中的大中小圆分别表示河外星系、太阳系、地月系,其中能正确表示它们三者之间关系的是( )

B

2、能正确标注图中天体系统的名称的是( )

A.①太阳系 B.②银河系

C.③总星系 D.③地月系

C

(三)太阳系——八大行星

×

八颗行星顺序:水晶球,火烧木变土,天海边。

小行星带位置:火烧木生成的灰尘

充足的水分

恰到好处的大气厚度和大气成分

适宜的太阳光照和温度范围

地球的体积、质量适中

(四)地球上存在生命物质的条件

●安全的宇宙环境:

日地距离适中

●地球自身条件:

大、小行星绕日公转具有同向性、共面性的特征,他们各行其道,互不干扰

成因

什么是太阳辐射?能量来源

太阳辐射:太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射能量。

太阳辐射能量来源于太阳内部的核聚变反应

能量来源:

二、太阳对地球的影响

①维持地表温度

②是大气、水、生物活动的动力

(影响地理环境的形成和变化)

③生产、生活的能源

太阳辐射对地球的影响

中国太阳年辐射总量的分布

为什么四川盆地太阳辐射量最少

为什么青藏高原太阳辐射量最多

什么是太阳活动?主要类型?

太阳的大气层从里到外:

主要类型:

黑子:

耀斑:

太阳光球出现的暗黑的斑点(周期:11年)。

太阳色球出现突然增大、增亮的斑块。

太阳活动:

光球、色球、日冕

太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象

太阳活动对地球有何影响?

●对地球气候的影响:

黑子与降水的相关性,影响农业收成

(太阳活动极大年,地球上反常气候出现的概率明显增大)

●对地球电离层的影响:

●影响地球磁场:

●作用于两极地区:产生极光现象

影响短波通讯

产生“磁暴”现象

地球运动的两种基本形式:

地球自转

↗

↗

↗

↗

地球公转

三、地球的运动

自 转

公 转

自转轴、

轨道平面

方向

周期

速度

地轴、

赤道平面

黄道平面

北半球:逆时针

南半球:顺时针

北半球:逆

南半球:顺

一个恒星日(23时56分4秒)

一个恒星年(365天6时9分10秒)

角速度:

线速度:

近日点(1月初)>远日点(7月初)

西→东

西→东

自转和公转运动的主要特征

相等(除N、S极点)

不等(赤道→两极递减)

一个太阳日:24时 (昼夜更替周期)

一个回归年(365天5时48分46秒)

1、在太阳系模式图中,代表地球的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

B

2.下列图中,地球自转方向正确的是( )

3、图中画法,正确的是( )

D

A

4、关于公转示意图说法正确的是( )

A.地球过A点时的运动线速度略大于B点

B.地球运行至A点时大致是1月初

C.地球从A点出发再次回到原地所需时间是一恒星年

D.地球公转轨道是正圆形

C

●

地球自转的地理意义

1、昼夜交替

2、使水平运动物体的方向发生偏转

(地转偏向力)

3、地方时

1.昼夜交替

地球不发光,不透明

地球自转

原因

●顺着地球自转方向,由昼过渡到夜的分界线为昏线,由夜过渡到昼的分界线为晨线

晨昏线:

昏线

昼

夜

南左北右赤道无,纬度越高越显著。

2.使水平运动物体的方向发生偏转

①偏移原因:

地转偏向力

②偏移规律:

下图虚线表示原始方向,在图上用实线画出偏转方向

南半球

北半球

3.地方时

因经度而不同的时刻。

特点

经度相同的地方,地方时相同

地方时东早西晚,经度相差15°,地方时相差1小时

时区和区时

经度每隔15°划分为一个时区,全球共划分为24个时区。东西十二区合为一个时区

各时区都以中央经线的地方时为整个时区的统一时间(又称标准时)。

区时:

时区:

北京时间:

东八区的区时(120°E的地方时)

①、求时区之差

区时的计算

②、所求时间=已知时间+时区之差(东+西-)

时区数的计算

经度/15°=a

余数≤7.5,时区数=a

余数﹥7.5,时区数=a+1

(东经为东时区;西经为西时区)

★日界线

①人文日界线:(1884年国际经度会议确定原则上)以东西12区之间的180°经线作为地球上“今天”和“昨天”的分界线,叫做“国际日期变更线”,简称“日界线”。

②自然日界线:地球上地方时为0时(子夜)的经线,又称子夜线。0点经线以东是新的一天,以西是旧的一天。

172.5 E 180 172.5 W

东12区

西12区

国际日期变更线(日界线)

A、它是人为规定的,原则上是180° 经线

B、国际日期变更线(日界线)并不完全与180度经线重合,出现了三处弯曲,穿越180度经线日期并不一定改变。

时间不变;日期减1天

时间不变;日期加1天。

0

从0时经线向东至国际日期变更线为今天的范围

从0时经线向西至国际日期变更线为昨天的范围

结论:顺着地球自转方向,0点经线到180度经线肯定是新的一天。

日期范围确定:

180°

0点(24点)

今天

昨 天

昨 天

B

O

A

该图阴影部分为5月1号,北京时间为

B

O

A

B

O

A

1、非阴影部分为5月2号:

5月1号

5月2号

0时

180°

120°E:

5月2号2时

2、非阴影部分为4月30号:

180°

0时

120°E

5月1号14时

南极

北极

★

地

轴

66°34′

23°26′

地球轨道面(黄道面)

北极星

黄赤交角:23°26′

公转平面---黄道面

自转平面---赤道面

赤道面

黄赤交角和太阳直射点的移动

23 。26 ' N

23 。26 ' S

太阳直射点的回归运动

春分(3.21)

夏至(6.22)

秋分(9.23)

冬至(12.22)

0 。

春分(3.21)

●

●

●

●

●

夏至日

6月22日

冬至日

12月22日

春分日

3月21日

秋分日

9月23日

二分二至日地球在公转轨道上的位置示意图

在示意图上画出地球公转与自转的方向,并在相应的位置标出二分二至。

地球公转的地理意义

1.正午太阳高度的变化

2.昼夜长短的变化

3.四季的形成

4.五带的划分

某地正午太阳高度=90°-两地纬度之差

★正午太阳高度的计算

两地正午太阳高度之差=纬度差

1.正午太阳高度的变化

②季节变化:

日期

夏至日 (6月22日)

冬至日 (12月22日)

一年最大值

一年最小值

北回归线及以北地区

南半球

南回归线及以南地区

北半球

①纬度变化:

正午太阳高度的变化

同一天各纬度的正午太阳高度由太阳直射的纬线(H=90 )向南北两侧递减

应用1:北回归线以北某地想建南北两幢高均为h米的楼房,要想使北面的楼房最低层在一年中都有阳光照射到,则两幢楼房的间隔最短应为多少?

解析:冬至日南楼的影子最长

图中H为冬至日该地(纬度为α) 的正午太阳高度角,

则

H=90°- │ α+23 26′│

据图:L=h × cotH

H

h米

L

N

S

应用2:为充分利用太阳能,太阳能热水器的安装角度,即集热器的倾角应该为多少?

23°26′N

23°26′S

0°

°

昼

>

夜

昼

<

夜

昼

昼

昼

夜

夜

夜

=

=

=

昼渐长

昼渐短

昼渐长

昼渐短

2、昼夜长短的变化(以北半球为例)

3.21前后(春分)

6.22前后(夏至)

9.23前后(秋分)

12.22前后(冬至)

3.21前后(春分)

昼最长

昼最短

昼夜长短与日出日落时间

一天中上午和下午的时间是等长的,因此已知某地一天的昼长可求出该日的日出、日落时间。

日出时间=12-昼长/2

日落时间=12+昼长/2

★光照图的判读

太 阳 光 线

B

D

.

.

N

S

冬至日

B

.

A

太 阳 光 线

B

D

.

.

180

春秋分日

北极

南极

春秋分日

太 阳 光 线

B

.

.

夏至日

N

S

B

.

读图,日期相同的太阳光照图是 ( )

B

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

图中A、B点终年昼夜平分,此刻C点(纬度数23°26′)太阳高度为90°。据此在下面圆圈中完成太阳光照图。

(1)画出赤道、地轴和地球自转方向

(2)画出太阳光线、晨昏线,并用阴影表示夜半球;

(3)画出南、北回归线和南、北极圈。

四季的划分

天文四季

依据: 和 的变化

划分

气候四季

我国传统:以 为起点

西方:以 为起点

(北半球)

春季 月

夏季 月

秋季 月

冬季 月

昼夜长短

正午太阳高度

四立

二分二至

3、4、5

6、7、8

9、10、11

12、1、2

赤 道

00

23°26′

北 回 归 线

南 回 归 线

北 极 圈

南 极 圈

900

900

热 带

北温带

南温带

北寒带

南寒带

有太阳直射现象

既无太阳直射 又无极昼极夜现象

既无太阳直射 又无极昼极夜现象

有极昼极夜现象

有极昼极夜现象

终年炎热

四季分明

终年严寒

四季分明

终年严寒

天文特征

气候特征

66°34′

66°34′

23°26′

四、地球的结构

地球的内部圈层

地球的外部圈层

莫霍面

古登堡面

地球的内部圈层

岩石圈

岩石圈=地壳+上地幔顶部

地壳

由岩石组成,坚硬

厚薄不一,陆壳厚,洋壳薄

地幔(上、下地幔)

上地幔上部存在软流层

软流层为熔融状态

其余组成是固态

地核(内、外核)

温度很高,压力和密度很大

物质组成:外核是液态

内核可能是固态

岩石圈

各圈层的特点:

地球的外部圈层

地球生命生存的基础条件

大气圈:

水圈:

水圈中的水处于不间断的循环运动之中

生物圈:

地球生态系统中的主体和最活跃的因素

地壳

岩石圈

软流层

地幔

莫霍界面

纵波和横波传播速度明显加快

地壳的厚度不均,A是大陆地壳,B是大洋地壳,大洋地壳比大陆地壳薄

B

大气圈

A

C

A、B、C分别代表什么圈层?

A—生物圈

B—水圈

C—岩石圈