2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修二经济与社会生活第14课 历史上的疫病与医学成就 同步练习(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修二经济与社会生活第14课 历史上的疫病与医学成就 同步练习(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 217.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-10 16:13:42 | ||

图片预览

文档简介

第14课:历史上的疫病与医学成就

一、单选题

1.清代医学家王清任(1768—1831)曾亲至刑场,观察人体脏器,发现古书所绘与实际不符之处,绘成《亲见改正脏腑图》二十五种。他还在医学实践基础上提出“灵机记性不在心在脑”的新说。这反映出当时

A.传统医学的经验性特征 B.西学东渐影响医学发展

C.中医医学的近代化趋向 D.经世致用成为时代精神

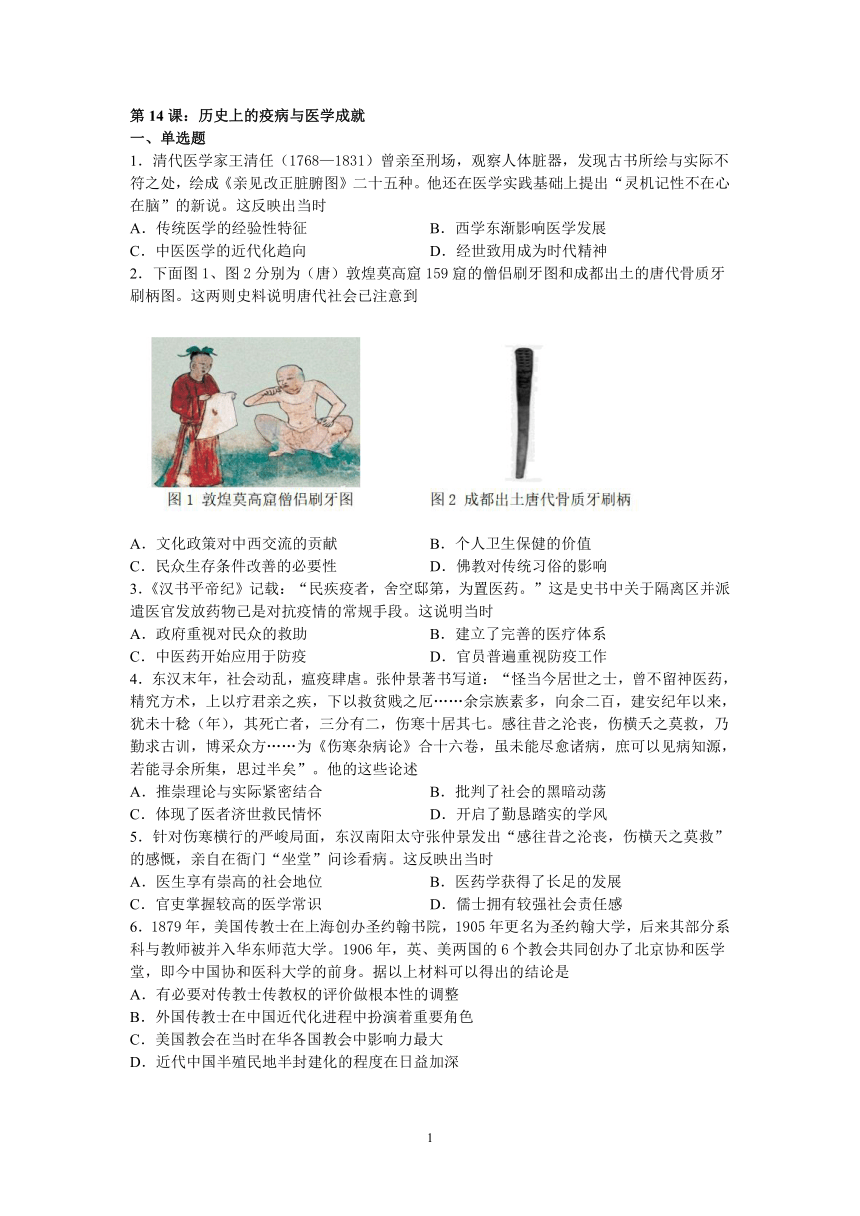

2.下面图1、图2分别为(唐)敦煌莫高窟159窟的僧侣刷牙图和成都出土的唐代骨质牙刷柄图。这两则史料说明唐代社会已注意到

A.文化政策对中西交流的贡献 B.个人卫生保健的价值

C.民众生存条件改善的必要性 D.佛教对传统习俗的影响

3.《汉书平帝纪》记载:“民疾疫者,舍空邸第,为置医药。”这是史书中关于隔离区并派遣医官发放药物己是对抗疫情的常规手段。这说明当时

A.政府重视对民众的救助 B.建立了完善的医疗体系

C.中医药开始应用于防疫 D.官员普遍重视防疫工作

4.东汉末年,社会动乱,瘟疫肆虐。张仲景著书写道:“怪当今居世之士,曾不留神医药,精究方术,上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄……余宗族素多,向余二百,建安纪年以来,犹未十稔(年),其死亡者,三分有二,伤寒十居其七。感往昔之沦丧,伤横夭之莫救,乃勤求古训,博采众方……为《伤寒杂病论》合十六卷,虽未能尽愈诸病,庶可以见病知源,若能寻余所集,思过半矣”。他的这些论述

A.推崇理论与实际紧密结合 B.批判了社会的黑暗动荡

C.体现了医者济世救民情怀 D.开启了勤恳踏实的学风

5.针对伤寒横行的严峻局面,东汉南阳太守张仲景发出“感往昔之沦丧,伤横天之莫救”的感慨,亲自在衙门“坐堂”问诊看病。这反映出当时

A.医生享有崇高的社会地位 B.医药学获得了长足的发展

C.官吏掌握较高的医学常识 D.儒士拥有较强社会责任感

6.1879年,美国传教士在上海创办圣约翰书院,1905年更名为圣约翰大学,后来其部分系科与教师被并入华东师范大学。1906年,英、美两国的6个教会共同创办了北京协和医学堂,即今中国协和医科大学的前身。据以上材料可以得出的结论是

A.有必要对传教士传教权的评价做根本性的调整

B.外国传教士在中国近代化进程中扮演着重要角色

C.美国教会在当时在华各国教会中影响力最大

D.近代中国半殖民地半封建化的程度在日益加深

7.《周礼·夏官》中有关于傩(音挪,驱逐疫鬼的仪式)的描述:方相士披着熊皮戴着面具,玄衣朱裳,执戈扬盾,率“百隶”在房间里驱逐疫鬼,还会在埋葬死人前进入坟墓驱逐疫鬼。材料表明了

A.商代迷信思想盛行 B.当时已具有防疫意识

C.礼乐文明逐渐普及 D.统治者对民众的愚弄

8.黄勇在《汉末魏晋时期的瘟疫与道教》一文中认为在瘟疫日益严重的时期,民间道教运动就会活跃起来,当瘟疫之灾有所缓解的时候,道教运动就会变得相对温和起来。下列对道教与瘟疫之间的关系表述最为准确的是

A.瘟疫与道教是相互促进的关系 B.道教为战胜瘟疫提供信仰支持

C.瘟疫与道教是此消彼长的关系 D.道教与瘟疫是同生同灭的关系

9.它诞生于战乱和疾病流行的背景下,它既是对公元2世纪以前中国医药学理论与经验的总结,也是对中医学术理论和临床技能的创新。“它”指( )

A.《黄帝内经》 B.《伤寒杂病论》

C.《本草纲目》 D.《天下郡国利病书》

10.某学者在其论文中谈到,唐朝统治者通过颁行医方、派遣官员赈灾送药、战争之后下诏埋葬骸骨等手段防控疾病。同样,政府也注重饮食及饮水卫生,设置城市排污系统,大力提倡植树造林等。以下结论符合材料的是

A.唐朝已形成完备的城市排污体系

B.战争之后埋葬骸骨成为预防疾病的主要手段

C.唐朝政府将疾病防控与公共卫生有效结合

D.唐朝通过建立公共卫生体系来防控疾病

11.宋明时期,有些儒医反对将行医作为谋生的手段,而强调将行医作为一种道义的事业。如金末元初医家李杲将传道作为选择弟子的首要标准,而明代龚信提出好医生要“心存仁义”,“不计其功、不谋其利,不论贫富,施药一例”。据此可知当时儒医

A.坚守传统的义利观 B.心怀家国天下的社会责任

C.信奉清静无为信条 D.注重个人良知和道德修养

12.中国古代科技中,的特点是重综合,重从整体上把握事物,重事物的结构、功能和联系,在研究任何具体事务时,总是居高临下,俯视鸟瞰,把它放到一个包容着它的更大的环境系统之中

A.农学 B.中医学 C.数学 D.地理学

13.《后汉书·方术列传》中记载,“吾有一术,名五禽之戏:一曰虎,二曰鹿,三曰熊,四曰猿,五曰鸟。亦以除疾,兼利蹄足……耳目聪明,齿牙完坚”。此材料不能说明五禽戏

A.根据动物形态演化而来 B.华佗所创,可强身健体

C.可治疗疾病,临床试用 D.可防治疾病,有益身体

14.康熙三十二年(1693年),康熙身患疟疾,病情严重,御医百治无效。此时,西方传教士刘应等人用金鸡纳治好了康熙的病,因此受到了康熙的重视,康熙还把金鸡纳等药物推荐给皇子和近臣使用。这说明

A.西药比中药更科学 B.西药逐步影响中国

C.中西医学交流频繁 D.西药成为侵华工具

15.顾名思义,传染病就是会传染的疫病。传染病与人类同时诞生和存在,在缺医少药的年代,人们无法知道疫病是怎么来的,又怎么治愈的,以为有一种称之为“厉鬼”的魑魅魍魉作恶多端,人类奈何不了。由材料可推知

A.当时迷信思想盛行 B.传染病破坏性大,难以防治

C.人类与传染病共存亡 D.疫病是靠人传播的

16.2020年2月3日,世卫组织总干事谭德塞表示,“中国应对疫情有力且有效,紧紧抓住疫情中心地区和病毒源头发力……这体现了中国的责任担当、信心和能力”。你认为在古代医学著作中,最能表明政府对疾病防治十分重视的是

A.《千金方》 B.《伤寒杂病论》 C.《唐本草》 D.《本草纲目》

17.古代监狱人员密集,环境恶劣,疫病频发。对此北宋景德三年,宋真宗下令“除杀人者论如律”,“每岁暑热”则“杂犯死罪降流,流、徒递降,杖、笞释之”并亲自监督官员对该项诏令的实施情况,自此夏季释放犯人便成为定制。这表明

A.北宋对杀人犯处罚严苛 B.北宋重文轻武,刑罚宽松

C.北宋政府重视疫病防控 D.北宋政府以人为本,关注民生

18.公元2—3世纪,汉帝国和罗马帝国都发生了大规模的天花、鼠疫等疫乱。两个帝国都遭受了疾病的蹂躏,人口数量急剧下降。这一事件

A.说明世界已经联成一个整体 B.表明专制制度不断强化

C.反映出疫病影响世界的发展 D.导致两个帝国分崩离析

19.王延庆在《瘟疫与西罗马帝国的衰亡》一文中指出,罗马历史上有三次记录详细的瘟疫:公元65年的瘟疫、皇帝马可·奥勒留统治期间的“安东尼瘟疫”(又称“盖伦医生疫病”)和公元250年的西普里安瘟疫。当然,除了这三次瘟疫外,罗马还发生过多次瘟疫。瘟疫对罗马的影响有

①导致罗马帝国人口大量减少和人们体质下降

②导致了罗马经济的衰退

③严重削弱了罗马的军事实力

④造成罗马帝国政局的动荡和混乱

⑤改变了以后西方的医学史

⑥导致西罗马帝国走向灭亡

A.①③⑤⑥ B.②③④⑥ C.①②④⑥ D.①②③④

20.《吕氏春秋》记载:“季春……行夏令,则民多疾疫”。《黄帝内经》提到:“五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似”。由此可知

A.人们对于疫病的传染性有了一定认知 B.统治者对传染病采取一定的防治措施

C.传染病对人类社会造成极大破坏 D.人们对于传染病的预防达成共识

21.《汉书五行志》载:“秦连相坐之法,弃灰于道者黔”。《唐律疏议》载:“其穿垣出秽污者,杖六十。”上述材料体现了

A.古代统治者推崇“外儒内法”使得刑法严苛 B.严刑峻法是秦朝灭亡的原因之一

C.古代统治者重视以法律手段防范疫病流行 D.法律是维护封建专制统治的工具

22.中国的针灸学博大精深,《玉龙歌》首见于《扁鹊神应针灸玉龙经》中,本歌取120穴位,治疗80余种病证。下列关于针灸的说法正确的是

A.建立在经络学说基础上 B.唐朝时出现针灸铜人

C.至今针灸临床经验不足 D.针灸治疗适应证有限,简便经济

23.《汉书》记载.元始二年(公元2年)四月,郡国发生大旱灾、蝗灾,瘟疫大流行。朝廷在长安城中建邸舍房屋200区,将灾民中的染病者安置在其中,进行隔离医治,以防止相互传染。由此可知

A.汉代各种疫情灾害频发 B.汉皇室对疫情不闻不问

C.政府主导抗击瘟疫疫情 D.汉朝开始中药治疗瘟疾

24.曹操兵败赤壁,而后形成三国鼎立的局面。关于曹操兵败赤壁的众多原因中,有一种即认为是曹军发生大疫,导致兵败赤壁。由此可知

A.疫病影响政治军事 B.曹操行为遭到天谴

C.曹操兵败在于疫情 D.疫病一说纯属猜测

25.中国古代关于疫病的流行与防治的记载不绝于史。某学者在其著作中指出,在殷商时期中国就有了对疾疫的文字记载,如疟、疥、蛊等,并且还有“疾年”的记载,这有可能是对疫情的最早记载。下列不是中国古代对于疫病的防治措施的是

A.掩埋尸体,修建饮水道 B.疏通井渠河道

C.建立救治机构 D.发明人痘接种术

26.2010年11月17日,联合国教科文组织将“中医针灸”列入“人类非物质文化遗产名录”。下列有关针灸的表述正确的是

A.是商品经济发展的产物 B.比较全面体现了中医的精华

C.以经络学为基础 D.受到全世界的青睐

27.某学者在其著作中认为,《黄帝内经》最具有革命性突破的地方在于表明个人的健康或疾病状况不是由恶魔或祖先决定的。由此可知《黄帝内经》

A.体现朴素唯物论的哲学思想 B.是建立在医疗实践的基础上

C.为中医学的发展奠定重要基础 D.从经验积累上升到理论总结

二、材料分析题

28.阅读材料,完成下列要求。

材料一

中国古代各级政府在防疫方面发挥了重大作用。两汉疫病多发时期,政府都采取了如发放药物、强制隔离病人、减免田租和赋税等积极的抗疫救灾举措。唐代政府通过多种手段防控疾病,如颁行医方、派遣官员赈灾送药等。宋代更是将皇帝、中央政府、地方政府、医学家、宗教人士和社会民众等紧密地联系在一起,将“疫病”提升为“四大自然灾害”之首,从国家战略的角度积极应对。明清时期,国家政策转向消极,经常性药政机构演变成在灾难时才开启的公共卫生机构,而民间社会力量则发挥了更为重要的作用。

——摘编自张剑光《中国古代的疫病防治)等

材料二

随着西方防疫观念和相关实践的不断传入,20世纪以后,清洁、检疫、隔离、消毒等应对疫病的举措已渐成为中国社会“先进”而主流的防疫观念。1911年,清政府从中央到地方建立了各级防疫组织。1915年3月,北洋政府颁布了《传染病预防条例》。20世纪三四十年代,历经多次大瘟疫的近代中国终于建立起了相对健全的瘟疫防治机制,它囊括了卫生观念、疾病预防、治疗和善后等环节,涉及疾病预防、治疗的相关领域。

——摘编自杨银权《中国近代防疫体制建立探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代政府防疫的特点,并说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述近代中国瘟疫防治机制形成的历史背景。

29.在近代,承载了传统文化的中医与西医的论战成为近代中西文化论战的一个缩影。2020年,抗击新冠疫情的斗争中,中医中药发挥了重要作用。古代中医深受传统文化的影响。阅读下列材料,回答问题

材料一

中医学以阴阳平衡为人体生命活动的理想状态。《黄帝内经》说:“阴阳匀平……命日平人”,所谓“匀平”、“平”,相当于儒学“中和”、“和”,失中、失衡是引起各种病理狀当的决定因素。宋以后,受“理先气后”的唯心论影响,对“天人”关系的讨论取代了对人体本身内部结构的探素,架空了医学的实证科学内涵。……古代中医医德发展历程中形成的核心道德理念是医学乃仁术。儒学学风以尊经崇古为传统,儒者把医药学的产生归于伏羲、神农、黄帝等上古圣人的创造,医学经典为圣人所作,不可更改,致使中医学的发展始终不能突破《黄帝内经》、《仿寒论》等古代医学经典的枢架。

——摘编自谈文琼(儒家文化对中医的影响研究)

材料二

近代发生在中医与西医之间的论战,其背景是复杂多样的。鸦片战争后,西医东渐。影响日大。近代知识分子认为,科学是一种无所不包的真理体系,中医则被质疑其科学性。在近代爆发的疫病中,中医的束手无策暴露出其在公共卫生方面的落后。中西医的冲突与论争也是近代两种不同文化斗争的缩影。近代西方文化的强势进入是与列强侵华同步进行的,因此文化冲突与中西医论战形成了相互推动的关系。

——摘编自王晓翠{民国时期中西医论战研究)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代儒家文化影响中医的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中西医论战的背景。

30.阅读材料,回答问题

材料

中国古代中医药文化博大精深,中华人民共和国成立后,中医药事业焕发了新的生机。中医工作者不断整理中医典籍,挖掘秘方验方,开发中成药制剂。居呦呦等专家组成的研究团队,受到葛洪的《肘后备急方》中关于青蒿素抗疟记载的启发,从青蒿中分出能够有放抵抗疟疾的青蒿素,对人类防止疟疾发挥了巨大作用。2015年,屠叻获得诺贝尔生理学医学奖。

——高中历史教科书选择性必修2(经济与社会生活

根据材料井结合所学知识,围绕“背落素与中医药”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要述。(要求:主題明确,史论结合,逻辑严密。)

参考答案

1.C

【详解】

科学近代化,不仅指科学发现和科学成果,更是指科学研究方法。近代科学是实验科学、理论科学,王清任的医学探索在一定程度上体现了这一特点,C项正确;材料体现实验和观察,A项排除;材料未能体现受到西方影响,B项排除;经世致用是为学求务实、以济世安民为己任,D项排除。

2.B

【详解】

根据图片反映的信息可知,唐朝在刷牙方面已有记载、描述,说明此时人们已经注意到了个人卫生保健的价值,B项正确;图片没有反映中西方文化交流,A项错误;材料体现的是个人卫生,而不是民众生存条件的改善与否,C项错误;材料没有涉及佛教对传统习俗的影响,D项错误。

3.A

【详解】

根据材料可知,汉代面对疫情,将设置隔离区并派遣医官发放药物作为对抗疫情的常规手段,体现了政府对于抗疫的重视以及对民众救助的重视,A正确;B错在“完善”,排除;C错在“开始”,排除;D错在“普遍”,表述绝对,排除。

4.C

【详解】

根据材料“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄”“感往昔之沦丧,伤横夭之莫救,乃勤求古训,博采众方”可以看出张仲景作为医者济世救民的情怀,C正确;理论联系实践在材料中无法体现,排除A;张仲景主要针对瘟疫对民众的伤害发表言论,并未批判社会本身,排除B;D错在“开启”,排除。

5.D

【详解】

受儒学影响,东汉儒土崇尚节义,忠君爱民,张仲景所言“感往昔之沦丧,伤横天之莫救”正是这种社会责任感的集中体现,D项正确;医生的社会地位在材料中未体现,排除A;题干未提及医药学的发展,排除B;张仲景只能代表个案,不能得出整个官吏群体对医学的掌握程度,排除C。

6.B

【详解】

A项“根本性”说法错误,故排除;由材料可知,外国传教士在一定程度上推动了中国近代教育的发展,故B项正确;仅凭材料无法体现“美国教会在当时在华各国教会中影响力最大”,故C项错误;材料强调的是外国传教士对中国社会近代化进程的推动作用,并非强调近代中国半殖民地半封建化的程度,故D项错误。

7.B

【详解】

傩的仪式目的是为了驱逐疫鬼,说明当时有一定的防疫意识,B正确;《周礼》是西周典章制度著作,不能说明商代迷信思想盛行,排除A;题干内容与礼乐文明无关,排除C;傩的仪式目的性较强,驱逐疫鬼与愚弄百姓不同,排除D。

8.B

【详解】

据材料“在瘟疫日益严重的时期,民间道教运动就会活跃起来”并结合所学可知,在某种程度上,道教为战胜瘟疫提供了精神上的支持,B项正确;据材料可知,民间道教运动随着瘟疫的日益严重而活跃起来,但不能据此推断出道教兴盛会使瘟疫日益严重,因此“相互促进”的说法错误,排除A项;材料强调民间道教运动的活跃程度受瘟疫严重程度的影响,二者之间呈现一种正向关系,“此消彼长”的说法不符合题干主旨,排除C项;道教的产生与瘟疫没有直接关系,“同生同灭”的说法错误,排除D项。

9.B

【详解】

根据材料“它既是对公元2世纪以前中国医药学理论与经验的总结,也是对中医学术理论和临床技能的创新”并结合所学知识可知,这里描述的是张仲景所著的《伤寒杂病论》,B正确;《黄帝内经》成书于西汉,与题干时间不符,排除A;《本草纲目》成书于明朝,而且其主要内容主要是本草药学而非临床技能,排除C;D与中医学无关排除。

10.C

【详解】

材料体现了唐朝政府疾病防控的手段以及对饮食饮水卫生的重视,这表明唐朝政府将疾病防控与公共卫生有效结合,C项正确;材料中只提及唐朝设置了城市排污系统,并未说明其城市排污系统完备,A排除;唐朝战争之后埋葬骸骨能在一定程度上预防疾病,但此举并不是预防疾病的主要手段,排除B;材料并不能说明唐朝建立了公共卫生体系,排除D。

11.A

【详解】

根据“有些儒医反对将行医作为谋生的手段,而强调将行医作为一种道义的事业”可以看出儒医具有重义轻利的观念,故A项正确;材料与“天下观”不符,排除B;行医救人并不是清静无为,排除C;材料并不仅仅是个人的道德修养问题,而是儒医的义利观问题,排除D。

12.B

【详解】

根据所学知识可知,中医学反对头痛医头脚痛医脚,最能体现“重综合,重从整体上把握事物,重事物的结构、功能和联系”的特点,B正确;农学在于积累经验,数学重在总结,地理学侧重实地查看,都不具备题干所列特征,排除A、C、D。

13.C

【详解】

“治疗疾病,临床试用”的说法错误,五禽戏是强身健体之术,并非中医临床学,C项说法错误,符合题意;根据材料“五禽之戏:一曰虎,二曰鹿,三曰熊,四曰猿,五曰鸟”并结合所学可知,华佗因观察动物形态而创立五禽戏,A项说法正确,不符合题意;结合所学可知,五禽戏由华佗所创,据材料“亦以除疾,兼利蹄足……耳目聪明,齿牙完坚”可知,五禽戏可以强身健体,B项说法正确,不符合题意;根据“亦以除疾,兼利蹄足……耳目聪明,齿牙完坚”可知,五禽戏可防治疾病,并对身体有益,D项说法正确,不符合题意。故选C。

14.B

【详解】

根据材料可知,康熙身患疟疾,被传教士治好,康熙把金鸡纳等药物推荐给皇子和近臣使用,说明西药逐步影响中国,故B项正确;仅以一个事例不能得出西药比中药更科学的结论,排除A项;材料未体现出中西医交流频繁,排除C项;西药不是侵华工具,排除D。

15.B

【详解】

因为传染病难以防治,破坏性大,人们认知有限,从而导致人们产生恐惧,B项符合题意;由材料可知古代缺医少药,人们不知道如何治愈传染病,因疫病的防疫知识有限而产生恐惧,不能由此说明当时迷信思想盛行,排除A项;C项说法错误,排除;疫病的传播方式多样,排除D项。

16.C

【详解】

《唐本草》是唐朝李绩、苏敬等22人集体编撰,由官府颁行的,可以说是我国最早的一部也是世界上第一部由政府颁布的药典,故C项正确;《千金方》是唐朝孙思邈所著,《伤寒杂病论》是东汉张仲景所著,《本草纲目》是明朝李时珍的著作,三者都无法体现政府对疾病防治的重视,故排除ABD。

17.C

【详解】

材料强调由于古代监狱人员密集,环境恶劣,疾病频发,因此宋真宗下令,每到夏季便进行“虑囚”来降低监狱人员的密度,以避免牢狱疫病流行,故C项正确;材料只表明“杀人者论如律”,其不在“虑囚”的范围之内,这并不能说明北宋对杀人犯处罚严苛,故排除A项;材料强调北宋夏季“虑囚”的原因是监狱环境恶劣,疫病频发,这并不能说明刑罚宽松,故排除B项;由材料可知,政府是出于防疫的目的而释放囚犯,并不能说明政府以人为本,关注民生,故D项错误。

18.C

【详解】

据材料并结合所学可知,天花、鼠疫为强传染性疾病,罗马帝国和汉朝都曾经暴发过此类传染病,结合材料“两个帝国都遭受了疾病的蹂躏,人口数量急剧下降”可知,疫病影响世界的发展,故C项正确;AD两项不符合史实,B项材料未体现,故均排除。

19.D

【详解】

⑤是对西方医学史的影响,不符合题干设问“对罗马的影响”,排除;西罗马帝国的灭亡是多方面原因导致的,排除⑥;①②③④都是瘟疫对罗马的影响,故D正确,排除ABC项。

20.A

【详解】

材料中提到了疫病的流行时间、症状、规模等,反映出当时的人们对疫病的传染性有了一定认知,A项正确;题干未列举统治者的举措,排除B;题干主旨是人们对传染病的认识而非传染病的破坏性,排除C;D中的“共识”错误,排除D。

21.C

【详解】

材料中对乱扔垃圾的人处以“黥”“杖六十”,而乱扔垃圾容易导致疫病流行,因此 材料体现了古代统治者注重以法律手段维护环境卫生,防范疫病流行,C正确;秦朝并不是实行的“外儒内法”,排除A;B与题无关,排除;D脱离材料主旨,排除。

22.A

【详解】

据所学可知,针灸学在中医药中发挥巨大作用,它建立在经络学说基础上,A项正确;北宋时期出现针灸铜人,排除B项;针灸学临床经验丰富,留下了大量的针灸典籍,排除C项;针灸治疗适应证广泛,效果显著,简便经济,排除D项。

23.C

【详解】

朝廷将灾民安置在政府修建的邸舍房屋进行隔离治疗,体现了汉代政府对抗疫情的措施,C正确;政府积极抗疫,由此不能说明皇室对疫情不闻不问,排除B;材料主旨是政府抗疫行为而非疫情发张频率,排除A;D中的“开始”不符合史实,排除。

24.A

【详解】

据“曹操兵败赤壁,而后形成三国鼎立的局面……有一种即认为是曹军发生大疫”可知,材料强调的是疫情影响了当时的军事和政治格局,因此A项正确;天谴是一种封建迷信的说法,排除B项;曹操兵败赤壁的原因有很多,疫病只是其中一种,排除C项;材料说明疫病是致使曹操兵败赤壁的原因之一,疫病一说不是猜测,排除D项。

25.A

【详解】

古罗马修建饮水道,对疫病的预防起到了一定的作用,A项说法错误,符合题意;中国古代不少地方官,在任期间组织人力清理污水、疏通井渠河道,B项说法正确,不符合题意;中国古代已经建立疫病的救治机构,如西汉时期的隔离房、隋唐时期的“病坊”等,C项说法正确,不符合题意;中国古人为了防治天花发明了人痘接种,D项说法正确,不符合题意。

26.C

【详解】

针灸建立在经络学说基础上,临床经验丰富,C项正确;针灸的发展与商品经济关系不大,A项错误;中医内容博大精深,源远流长,针灸是中医的重要成就,但不能全面体现中医精华,B项错误;针灸不仅受到中国人的欢迎,而且在世界许多国家也备受青睐,但不能说受到全世界的青睐,D项错误。

27.A

【详解】

根据材料“个人的健康或疾病状况不是由恶魔或祖先决定的”可知,《黄帝内经》体现了朴素的唯物论思想,故A项正确;B、C、D三项均与材料不符,故排除。

28.(1)特点:以中央集权为基本保障;手段多样,多管齐下;防疫政策具有差异性;防疫和救灾相结合。(一,答出其中三条即可)影响:减少了瘟疫对民众的危害;有利于社会秩序的稳定;不利于对瘟疫的长期控制。

(2)历史背景:西方医学的传入;政府的近代化改革;各级防疫组织的建立;防疫法规相继出台;民众卫生观念的进步;科学技术的进步

【详解】

(1)特点:根据材料一中“中国古代各级政府在防疫方面发挥了重大作用”可知,以中央集权为基本保障;根据“政府都采取了如发放药物、强制隔离病人、减免田租和赋税等积极的抗疫救灾举措”可知,防疫和救灾相结合;根据“唐代政府通过多种手段防控疾病,如颁行医方、派遣官员赈灾送药等”,“宋代更是将皇帝、中央政府、地方政府、医学家、宗教人士和社会民众等紧密地联系在一起”可知,手段多样,多管齐下;根据不同历史时期的措施不同可知,防疫政策具有差异性。影响:根据材料一中“中国古代各级政府在防疫方面发挥了重大作用”,结合所学知识可知,减少了瘟疫对民众的危害,有利于社会秩序的稳定;根据“明清时期,国家政策转向消极,经常性药政机构演变成在灾难时才开启的公共卫生机构”可知,不利于对瘟疫的长期控制。

(2)历史背景:根据材料二中“西方防疫观念和相关实践的不断传入”可知,西方医学的传入;根据“1911年,清政府从中央到地方建立了各级防疫组织。1915年3月,北洋政府颁布了《传染病预防条例》”可知,政府的近代化改革,各级防疫组织的建立,防疫法规相继出台;根据“20世纪三四十年代,历经多次大瘟疫的近代中国终于建立起了相对健全的瘟疫防治机制,它囊括了卫生观念、疾病预防、治疗和善后等环节,涉及疾病预防、治疗的相关领域”可知,民众卫生观念的进步和科学技术的进步。

29.(1)表现:阴阳学说、中庸思想影响了中医的病理判断;程朱理学的“理气论”不利于中医实证科学的发展;儒家的伦理道德观影响了中医医德的发展;儒学尊经崇古的传统阻碍了中医学的进一步发展。

(2)背景:近代西医东渐,影响日益扩大;近代中医的弊端日益暴露(或应对疫病方面的落后;近代中医的不足);近代科学发展,影响不断扩大;列强侵略,民族危机不断加深;近代中西方文化的论争(或近代中西方文化冲突)。

【详解】

(1)表现:根据材料“‘阴阳匀平……命日平人’,所谓‘匀平’、‘平’,相当于儒学‘中和’、‘和’,失中、失衡是引起各种病理狀当的决定因素”可知,阴阳学说、中庸思想影响了中医的病理判断;根据材料“宋以后,受‘理先气后’的唯心论影响,对‘天人’关系的讨论取代了对人体本身内部结构的探素,架空了医学的实证科学内涵”可知,程朱理学的“理气论”不利于中医实证科学的发展;根据材料“古代中医医德发展历程中形成的核心道德理念是医学乃仁术”可知,儒家的伦理道德观影响了中医医德的发展;根据材料“儒学学风以尊经崇古为传统……致使中医学的发展始终不能突破《黄帝内经》、《仿寒论》等古代医学经典的枢架”可知,儒学尊经崇古的传统阻碍了中医学的进一步发展。

(2)背景:根据材料“西医东渐,影响日大”可知,近代西医东渐,影响日益扩大;根据材料“在近代爆发的疫病中,中医的束手无策暴露出其在公共卫生方面的落后”可知,近代中医的弊端日益暴露(或应对疫病方面的落后;近代中医的不足);根据材料“近代知识分子认为,科学是一种无所不包的真理体系,中医则被质疑其科学性”可知,近代科学发展,影响不断扩大;根据所学知识可知,列强侵略,民族危机不断加深;根据材料“中西医的冲突与论争也是近代两种不同文化斗争的缩影。近代西方文化的强势进入是与列强侵华同步进行的,因此文化冲突与中西医论战形成了相互推动的关系”可知,近代中西方文化的论争(或近代中西方文化冲突)。

30.主题:对待中医药的文化传承与创新传统文化是维系民族生存与发展的纽带,而传统中医药文化作为其中重要的组成部分,我们应该“取其精华,去取糟粕”地继承与发展。青嵩素最早在《神农本草经》中就有记载,在《肘后备急方》中记载了青蒿素治疗疟疾的作用,屠呦呦团队也是从古代中医药学中得到启发,成功发现青蒿素,对世界对抗疟疾作出巨大贡献。所以,对待中医药我们应该批判继承,古为今用,对于符合现代医学,当今社会需要以及道德伦理的内容与文化,我们就应该大力的给予支持和保护,进而使其能够在当今社会上推动中国医学的进步与发展,这也是中医药传统文化在现代社会的重要价值,另外,立足现代医学的科学基础上,创新应用传统中医药,挖掘其中的文化内涵,医学价值,发扬中医药事业,也是极为迫切的、重要的任务之一。

【详解】

从本题主要考查中医药传统文化的传承相关指识。依据材料,可以从中医药传统文化的传承与发展入手展开论证。同时,青嵩素最早在《神农本草经》中就有记载,在《肘后备急方》中记载了青蒿素治疗疟疾的作用,屠呦呦团队也是从古代中医药学中得到启发,成功发现青蒿素,对世界对抗疟疾作出巨大贡献。所以可以看出,继承发展中医药对现代医学也有重要意义。

一、单选题

1.清代医学家王清任(1768—1831)曾亲至刑场,观察人体脏器,发现古书所绘与实际不符之处,绘成《亲见改正脏腑图》二十五种。他还在医学实践基础上提出“灵机记性不在心在脑”的新说。这反映出当时

A.传统医学的经验性特征 B.西学东渐影响医学发展

C.中医医学的近代化趋向 D.经世致用成为时代精神

2.下面图1、图2分别为(唐)敦煌莫高窟159窟的僧侣刷牙图和成都出土的唐代骨质牙刷柄图。这两则史料说明唐代社会已注意到

A.文化政策对中西交流的贡献 B.个人卫生保健的价值

C.民众生存条件改善的必要性 D.佛教对传统习俗的影响

3.《汉书平帝纪》记载:“民疾疫者,舍空邸第,为置医药。”这是史书中关于隔离区并派遣医官发放药物己是对抗疫情的常规手段。这说明当时

A.政府重视对民众的救助 B.建立了完善的医疗体系

C.中医药开始应用于防疫 D.官员普遍重视防疫工作

4.东汉末年,社会动乱,瘟疫肆虐。张仲景著书写道:“怪当今居世之士,曾不留神医药,精究方术,上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄……余宗族素多,向余二百,建安纪年以来,犹未十稔(年),其死亡者,三分有二,伤寒十居其七。感往昔之沦丧,伤横夭之莫救,乃勤求古训,博采众方……为《伤寒杂病论》合十六卷,虽未能尽愈诸病,庶可以见病知源,若能寻余所集,思过半矣”。他的这些论述

A.推崇理论与实际紧密结合 B.批判了社会的黑暗动荡

C.体现了医者济世救民情怀 D.开启了勤恳踏实的学风

5.针对伤寒横行的严峻局面,东汉南阳太守张仲景发出“感往昔之沦丧,伤横天之莫救”的感慨,亲自在衙门“坐堂”问诊看病。这反映出当时

A.医生享有崇高的社会地位 B.医药学获得了长足的发展

C.官吏掌握较高的医学常识 D.儒士拥有较强社会责任感

6.1879年,美国传教士在上海创办圣约翰书院,1905年更名为圣约翰大学,后来其部分系科与教师被并入华东师范大学。1906年,英、美两国的6个教会共同创办了北京协和医学堂,即今中国协和医科大学的前身。据以上材料可以得出的结论是

A.有必要对传教士传教权的评价做根本性的调整

B.外国传教士在中国近代化进程中扮演着重要角色

C.美国教会在当时在华各国教会中影响力最大

D.近代中国半殖民地半封建化的程度在日益加深

7.《周礼·夏官》中有关于傩(音挪,驱逐疫鬼的仪式)的描述:方相士披着熊皮戴着面具,玄衣朱裳,执戈扬盾,率“百隶”在房间里驱逐疫鬼,还会在埋葬死人前进入坟墓驱逐疫鬼。材料表明了

A.商代迷信思想盛行 B.当时已具有防疫意识

C.礼乐文明逐渐普及 D.统治者对民众的愚弄

8.黄勇在《汉末魏晋时期的瘟疫与道教》一文中认为在瘟疫日益严重的时期,民间道教运动就会活跃起来,当瘟疫之灾有所缓解的时候,道教运动就会变得相对温和起来。下列对道教与瘟疫之间的关系表述最为准确的是

A.瘟疫与道教是相互促进的关系 B.道教为战胜瘟疫提供信仰支持

C.瘟疫与道教是此消彼长的关系 D.道教与瘟疫是同生同灭的关系

9.它诞生于战乱和疾病流行的背景下,它既是对公元2世纪以前中国医药学理论与经验的总结,也是对中医学术理论和临床技能的创新。“它”指( )

A.《黄帝内经》 B.《伤寒杂病论》

C.《本草纲目》 D.《天下郡国利病书》

10.某学者在其论文中谈到,唐朝统治者通过颁行医方、派遣官员赈灾送药、战争之后下诏埋葬骸骨等手段防控疾病。同样,政府也注重饮食及饮水卫生,设置城市排污系统,大力提倡植树造林等。以下结论符合材料的是

A.唐朝已形成完备的城市排污体系

B.战争之后埋葬骸骨成为预防疾病的主要手段

C.唐朝政府将疾病防控与公共卫生有效结合

D.唐朝通过建立公共卫生体系来防控疾病

11.宋明时期,有些儒医反对将行医作为谋生的手段,而强调将行医作为一种道义的事业。如金末元初医家李杲将传道作为选择弟子的首要标准,而明代龚信提出好医生要“心存仁义”,“不计其功、不谋其利,不论贫富,施药一例”。据此可知当时儒医

A.坚守传统的义利观 B.心怀家国天下的社会责任

C.信奉清静无为信条 D.注重个人良知和道德修养

12.中国古代科技中,的特点是重综合,重从整体上把握事物,重事物的结构、功能和联系,在研究任何具体事务时,总是居高临下,俯视鸟瞰,把它放到一个包容着它的更大的环境系统之中

A.农学 B.中医学 C.数学 D.地理学

13.《后汉书·方术列传》中记载,“吾有一术,名五禽之戏:一曰虎,二曰鹿,三曰熊,四曰猿,五曰鸟。亦以除疾,兼利蹄足……耳目聪明,齿牙完坚”。此材料不能说明五禽戏

A.根据动物形态演化而来 B.华佗所创,可强身健体

C.可治疗疾病,临床试用 D.可防治疾病,有益身体

14.康熙三十二年(1693年),康熙身患疟疾,病情严重,御医百治无效。此时,西方传教士刘应等人用金鸡纳治好了康熙的病,因此受到了康熙的重视,康熙还把金鸡纳等药物推荐给皇子和近臣使用。这说明

A.西药比中药更科学 B.西药逐步影响中国

C.中西医学交流频繁 D.西药成为侵华工具

15.顾名思义,传染病就是会传染的疫病。传染病与人类同时诞生和存在,在缺医少药的年代,人们无法知道疫病是怎么来的,又怎么治愈的,以为有一种称之为“厉鬼”的魑魅魍魉作恶多端,人类奈何不了。由材料可推知

A.当时迷信思想盛行 B.传染病破坏性大,难以防治

C.人类与传染病共存亡 D.疫病是靠人传播的

16.2020年2月3日,世卫组织总干事谭德塞表示,“中国应对疫情有力且有效,紧紧抓住疫情中心地区和病毒源头发力……这体现了中国的责任担当、信心和能力”。你认为在古代医学著作中,最能表明政府对疾病防治十分重视的是

A.《千金方》 B.《伤寒杂病论》 C.《唐本草》 D.《本草纲目》

17.古代监狱人员密集,环境恶劣,疫病频发。对此北宋景德三年,宋真宗下令“除杀人者论如律”,“每岁暑热”则“杂犯死罪降流,流、徒递降,杖、笞释之”并亲自监督官员对该项诏令的实施情况,自此夏季释放犯人便成为定制。这表明

A.北宋对杀人犯处罚严苛 B.北宋重文轻武,刑罚宽松

C.北宋政府重视疫病防控 D.北宋政府以人为本,关注民生

18.公元2—3世纪,汉帝国和罗马帝国都发生了大规模的天花、鼠疫等疫乱。两个帝国都遭受了疾病的蹂躏,人口数量急剧下降。这一事件

A.说明世界已经联成一个整体 B.表明专制制度不断强化

C.反映出疫病影响世界的发展 D.导致两个帝国分崩离析

19.王延庆在《瘟疫与西罗马帝国的衰亡》一文中指出,罗马历史上有三次记录详细的瘟疫:公元65年的瘟疫、皇帝马可·奥勒留统治期间的“安东尼瘟疫”(又称“盖伦医生疫病”)和公元250年的西普里安瘟疫。当然,除了这三次瘟疫外,罗马还发生过多次瘟疫。瘟疫对罗马的影响有

①导致罗马帝国人口大量减少和人们体质下降

②导致了罗马经济的衰退

③严重削弱了罗马的军事实力

④造成罗马帝国政局的动荡和混乱

⑤改变了以后西方的医学史

⑥导致西罗马帝国走向灭亡

A.①③⑤⑥ B.②③④⑥ C.①②④⑥ D.①②③④

20.《吕氏春秋》记载:“季春……行夏令,则民多疾疫”。《黄帝内经》提到:“五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似”。由此可知

A.人们对于疫病的传染性有了一定认知 B.统治者对传染病采取一定的防治措施

C.传染病对人类社会造成极大破坏 D.人们对于传染病的预防达成共识

21.《汉书五行志》载:“秦连相坐之法,弃灰于道者黔”。《唐律疏议》载:“其穿垣出秽污者,杖六十。”上述材料体现了

A.古代统治者推崇“外儒内法”使得刑法严苛 B.严刑峻法是秦朝灭亡的原因之一

C.古代统治者重视以法律手段防范疫病流行 D.法律是维护封建专制统治的工具

22.中国的针灸学博大精深,《玉龙歌》首见于《扁鹊神应针灸玉龙经》中,本歌取120穴位,治疗80余种病证。下列关于针灸的说法正确的是

A.建立在经络学说基础上 B.唐朝时出现针灸铜人

C.至今针灸临床经验不足 D.针灸治疗适应证有限,简便经济

23.《汉书》记载.元始二年(公元2年)四月,郡国发生大旱灾、蝗灾,瘟疫大流行。朝廷在长安城中建邸舍房屋200区,将灾民中的染病者安置在其中,进行隔离医治,以防止相互传染。由此可知

A.汉代各种疫情灾害频发 B.汉皇室对疫情不闻不问

C.政府主导抗击瘟疫疫情 D.汉朝开始中药治疗瘟疾

24.曹操兵败赤壁,而后形成三国鼎立的局面。关于曹操兵败赤壁的众多原因中,有一种即认为是曹军发生大疫,导致兵败赤壁。由此可知

A.疫病影响政治军事 B.曹操行为遭到天谴

C.曹操兵败在于疫情 D.疫病一说纯属猜测

25.中国古代关于疫病的流行与防治的记载不绝于史。某学者在其著作中指出,在殷商时期中国就有了对疾疫的文字记载,如疟、疥、蛊等,并且还有“疾年”的记载,这有可能是对疫情的最早记载。下列不是中国古代对于疫病的防治措施的是

A.掩埋尸体,修建饮水道 B.疏通井渠河道

C.建立救治机构 D.发明人痘接种术

26.2010年11月17日,联合国教科文组织将“中医针灸”列入“人类非物质文化遗产名录”。下列有关针灸的表述正确的是

A.是商品经济发展的产物 B.比较全面体现了中医的精华

C.以经络学为基础 D.受到全世界的青睐

27.某学者在其著作中认为,《黄帝内经》最具有革命性突破的地方在于表明个人的健康或疾病状况不是由恶魔或祖先决定的。由此可知《黄帝内经》

A.体现朴素唯物论的哲学思想 B.是建立在医疗实践的基础上

C.为中医学的发展奠定重要基础 D.从经验积累上升到理论总结

二、材料分析题

28.阅读材料,完成下列要求。

材料一

中国古代各级政府在防疫方面发挥了重大作用。两汉疫病多发时期,政府都采取了如发放药物、强制隔离病人、减免田租和赋税等积极的抗疫救灾举措。唐代政府通过多种手段防控疾病,如颁行医方、派遣官员赈灾送药等。宋代更是将皇帝、中央政府、地方政府、医学家、宗教人士和社会民众等紧密地联系在一起,将“疫病”提升为“四大自然灾害”之首,从国家战略的角度积极应对。明清时期,国家政策转向消极,经常性药政机构演变成在灾难时才开启的公共卫生机构,而民间社会力量则发挥了更为重要的作用。

——摘编自张剑光《中国古代的疫病防治)等

材料二

随着西方防疫观念和相关实践的不断传入,20世纪以后,清洁、检疫、隔离、消毒等应对疫病的举措已渐成为中国社会“先进”而主流的防疫观念。1911年,清政府从中央到地方建立了各级防疫组织。1915年3月,北洋政府颁布了《传染病预防条例》。20世纪三四十年代,历经多次大瘟疫的近代中国终于建立起了相对健全的瘟疫防治机制,它囊括了卫生观念、疾病预防、治疗和善后等环节,涉及疾病预防、治疗的相关领域。

——摘编自杨银权《中国近代防疫体制建立探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代政府防疫的特点,并说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述近代中国瘟疫防治机制形成的历史背景。

29.在近代,承载了传统文化的中医与西医的论战成为近代中西文化论战的一个缩影。2020年,抗击新冠疫情的斗争中,中医中药发挥了重要作用。古代中医深受传统文化的影响。阅读下列材料,回答问题

材料一

中医学以阴阳平衡为人体生命活动的理想状态。《黄帝内经》说:“阴阳匀平……命日平人”,所谓“匀平”、“平”,相当于儒学“中和”、“和”,失中、失衡是引起各种病理狀当的决定因素。宋以后,受“理先气后”的唯心论影响,对“天人”关系的讨论取代了对人体本身内部结构的探素,架空了医学的实证科学内涵。……古代中医医德发展历程中形成的核心道德理念是医学乃仁术。儒学学风以尊经崇古为传统,儒者把医药学的产生归于伏羲、神农、黄帝等上古圣人的创造,医学经典为圣人所作,不可更改,致使中医学的发展始终不能突破《黄帝内经》、《仿寒论》等古代医学经典的枢架。

——摘编自谈文琼(儒家文化对中医的影响研究)

材料二

近代发生在中医与西医之间的论战,其背景是复杂多样的。鸦片战争后,西医东渐。影响日大。近代知识分子认为,科学是一种无所不包的真理体系,中医则被质疑其科学性。在近代爆发的疫病中,中医的束手无策暴露出其在公共卫生方面的落后。中西医的冲突与论争也是近代两种不同文化斗争的缩影。近代西方文化的强势进入是与列强侵华同步进行的,因此文化冲突与中西医论战形成了相互推动的关系。

——摘编自王晓翠{民国时期中西医论战研究)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代儒家文化影响中医的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中西医论战的背景。

30.阅读材料,回答问题

材料

中国古代中医药文化博大精深,中华人民共和国成立后,中医药事业焕发了新的生机。中医工作者不断整理中医典籍,挖掘秘方验方,开发中成药制剂。居呦呦等专家组成的研究团队,受到葛洪的《肘后备急方》中关于青蒿素抗疟记载的启发,从青蒿中分出能够有放抵抗疟疾的青蒿素,对人类防止疟疾发挥了巨大作用。2015年,屠叻获得诺贝尔生理学医学奖。

——高中历史教科书选择性必修2(经济与社会生活

根据材料井结合所学知识,围绕“背落素与中医药”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要述。(要求:主題明确,史论结合,逻辑严密。)

参考答案

1.C

【详解】

科学近代化,不仅指科学发现和科学成果,更是指科学研究方法。近代科学是实验科学、理论科学,王清任的医学探索在一定程度上体现了这一特点,C项正确;材料体现实验和观察,A项排除;材料未能体现受到西方影响,B项排除;经世致用是为学求务实、以济世安民为己任,D项排除。

2.B

【详解】

根据图片反映的信息可知,唐朝在刷牙方面已有记载、描述,说明此时人们已经注意到了个人卫生保健的价值,B项正确;图片没有反映中西方文化交流,A项错误;材料体现的是个人卫生,而不是民众生存条件的改善与否,C项错误;材料没有涉及佛教对传统习俗的影响,D项错误。

3.A

【详解】

根据材料可知,汉代面对疫情,将设置隔离区并派遣医官发放药物作为对抗疫情的常规手段,体现了政府对于抗疫的重视以及对民众救助的重视,A正确;B错在“完善”,排除;C错在“开始”,排除;D错在“普遍”,表述绝对,排除。

4.C

【详解】

根据材料“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄”“感往昔之沦丧,伤横夭之莫救,乃勤求古训,博采众方”可以看出张仲景作为医者济世救民的情怀,C正确;理论联系实践在材料中无法体现,排除A;张仲景主要针对瘟疫对民众的伤害发表言论,并未批判社会本身,排除B;D错在“开启”,排除。

5.D

【详解】

受儒学影响,东汉儒土崇尚节义,忠君爱民,张仲景所言“感往昔之沦丧,伤横天之莫救”正是这种社会责任感的集中体现,D项正确;医生的社会地位在材料中未体现,排除A;题干未提及医药学的发展,排除B;张仲景只能代表个案,不能得出整个官吏群体对医学的掌握程度,排除C。

6.B

【详解】

A项“根本性”说法错误,故排除;由材料可知,外国传教士在一定程度上推动了中国近代教育的发展,故B项正确;仅凭材料无法体现“美国教会在当时在华各国教会中影响力最大”,故C项错误;材料强调的是外国传教士对中国社会近代化进程的推动作用,并非强调近代中国半殖民地半封建化的程度,故D项错误。

7.B

【详解】

傩的仪式目的是为了驱逐疫鬼,说明当时有一定的防疫意识,B正确;《周礼》是西周典章制度著作,不能说明商代迷信思想盛行,排除A;题干内容与礼乐文明无关,排除C;傩的仪式目的性较强,驱逐疫鬼与愚弄百姓不同,排除D。

8.B

【详解】

据材料“在瘟疫日益严重的时期,民间道教运动就会活跃起来”并结合所学可知,在某种程度上,道教为战胜瘟疫提供了精神上的支持,B项正确;据材料可知,民间道教运动随着瘟疫的日益严重而活跃起来,但不能据此推断出道教兴盛会使瘟疫日益严重,因此“相互促进”的说法错误,排除A项;材料强调民间道教运动的活跃程度受瘟疫严重程度的影响,二者之间呈现一种正向关系,“此消彼长”的说法不符合题干主旨,排除C项;道教的产生与瘟疫没有直接关系,“同生同灭”的说法错误,排除D项。

9.B

【详解】

根据材料“它既是对公元2世纪以前中国医药学理论与经验的总结,也是对中医学术理论和临床技能的创新”并结合所学知识可知,这里描述的是张仲景所著的《伤寒杂病论》,B正确;《黄帝内经》成书于西汉,与题干时间不符,排除A;《本草纲目》成书于明朝,而且其主要内容主要是本草药学而非临床技能,排除C;D与中医学无关排除。

10.C

【详解】

材料体现了唐朝政府疾病防控的手段以及对饮食饮水卫生的重视,这表明唐朝政府将疾病防控与公共卫生有效结合,C项正确;材料中只提及唐朝设置了城市排污系统,并未说明其城市排污系统完备,A排除;唐朝战争之后埋葬骸骨能在一定程度上预防疾病,但此举并不是预防疾病的主要手段,排除B;材料并不能说明唐朝建立了公共卫生体系,排除D。

11.A

【详解】

根据“有些儒医反对将行医作为谋生的手段,而强调将行医作为一种道义的事业”可以看出儒医具有重义轻利的观念,故A项正确;材料与“天下观”不符,排除B;行医救人并不是清静无为,排除C;材料并不仅仅是个人的道德修养问题,而是儒医的义利观问题,排除D。

12.B

【详解】

根据所学知识可知,中医学反对头痛医头脚痛医脚,最能体现“重综合,重从整体上把握事物,重事物的结构、功能和联系”的特点,B正确;农学在于积累经验,数学重在总结,地理学侧重实地查看,都不具备题干所列特征,排除A、C、D。

13.C

【详解】

“治疗疾病,临床试用”的说法错误,五禽戏是强身健体之术,并非中医临床学,C项说法错误,符合题意;根据材料“五禽之戏:一曰虎,二曰鹿,三曰熊,四曰猿,五曰鸟”并结合所学可知,华佗因观察动物形态而创立五禽戏,A项说法正确,不符合题意;结合所学可知,五禽戏由华佗所创,据材料“亦以除疾,兼利蹄足……耳目聪明,齿牙完坚”可知,五禽戏可以强身健体,B项说法正确,不符合题意;根据“亦以除疾,兼利蹄足……耳目聪明,齿牙完坚”可知,五禽戏可防治疾病,并对身体有益,D项说法正确,不符合题意。故选C。

14.B

【详解】

根据材料可知,康熙身患疟疾,被传教士治好,康熙把金鸡纳等药物推荐给皇子和近臣使用,说明西药逐步影响中国,故B项正确;仅以一个事例不能得出西药比中药更科学的结论,排除A项;材料未体现出中西医交流频繁,排除C项;西药不是侵华工具,排除D。

15.B

【详解】

因为传染病难以防治,破坏性大,人们认知有限,从而导致人们产生恐惧,B项符合题意;由材料可知古代缺医少药,人们不知道如何治愈传染病,因疫病的防疫知识有限而产生恐惧,不能由此说明当时迷信思想盛行,排除A项;C项说法错误,排除;疫病的传播方式多样,排除D项。

16.C

【详解】

《唐本草》是唐朝李绩、苏敬等22人集体编撰,由官府颁行的,可以说是我国最早的一部也是世界上第一部由政府颁布的药典,故C项正确;《千金方》是唐朝孙思邈所著,《伤寒杂病论》是东汉张仲景所著,《本草纲目》是明朝李时珍的著作,三者都无法体现政府对疾病防治的重视,故排除ABD。

17.C

【详解】

材料强调由于古代监狱人员密集,环境恶劣,疾病频发,因此宋真宗下令,每到夏季便进行“虑囚”来降低监狱人员的密度,以避免牢狱疫病流行,故C项正确;材料只表明“杀人者论如律”,其不在“虑囚”的范围之内,这并不能说明北宋对杀人犯处罚严苛,故排除A项;材料强调北宋夏季“虑囚”的原因是监狱环境恶劣,疫病频发,这并不能说明刑罚宽松,故排除B项;由材料可知,政府是出于防疫的目的而释放囚犯,并不能说明政府以人为本,关注民生,故D项错误。

18.C

【详解】

据材料并结合所学可知,天花、鼠疫为强传染性疾病,罗马帝国和汉朝都曾经暴发过此类传染病,结合材料“两个帝国都遭受了疾病的蹂躏,人口数量急剧下降”可知,疫病影响世界的发展,故C项正确;AD两项不符合史实,B项材料未体现,故均排除。

19.D

【详解】

⑤是对西方医学史的影响,不符合题干设问“对罗马的影响”,排除;西罗马帝国的灭亡是多方面原因导致的,排除⑥;①②③④都是瘟疫对罗马的影响,故D正确,排除ABC项。

20.A

【详解】

材料中提到了疫病的流行时间、症状、规模等,反映出当时的人们对疫病的传染性有了一定认知,A项正确;题干未列举统治者的举措,排除B;题干主旨是人们对传染病的认识而非传染病的破坏性,排除C;D中的“共识”错误,排除D。

21.C

【详解】

材料中对乱扔垃圾的人处以“黥”“杖六十”,而乱扔垃圾容易导致疫病流行,因此 材料体现了古代统治者注重以法律手段维护环境卫生,防范疫病流行,C正确;秦朝并不是实行的“外儒内法”,排除A;B与题无关,排除;D脱离材料主旨,排除。

22.A

【详解】

据所学可知,针灸学在中医药中发挥巨大作用,它建立在经络学说基础上,A项正确;北宋时期出现针灸铜人,排除B项;针灸学临床经验丰富,留下了大量的针灸典籍,排除C项;针灸治疗适应证广泛,效果显著,简便经济,排除D项。

23.C

【详解】

朝廷将灾民安置在政府修建的邸舍房屋进行隔离治疗,体现了汉代政府对抗疫情的措施,C正确;政府积极抗疫,由此不能说明皇室对疫情不闻不问,排除B;材料主旨是政府抗疫行为而非疫情发张频率,排除A;D中的“开始”不符合史实,排除。

24.A

【详解】

据“曹操兵败赤壁,而后形成三国鼎立的局面……有一种即认为是曹军发生大疫”可知,材料强调的是疫情影响了当时的军事和政治格局,因此A项正确;天谴是一种封建迷信的说法,排除B项;曹操兵败赤壁的原因有很多,疫病只是其中一种,排除C项;材料说明疫病是致使曹操兵败赤壁的原因之一,疫病一说不是猜测,排除D项。

25.A

【详解】

古罗马修建饮水道,对疫病的预防起到了一定的作用,A项说法错误,符合题意;中国古代不少地方官,在任期间组织人力清理污水、疏通井渠河道,B项说法正确,不符合题意;中国古代已经建立疫病的救治机构,如西汉时期的隔离房、隋唐时期的“病坊”等,C项说法正确,不符合题意;中国古人为了防治天花发明了人痘接种,D项说法正确,不符合题意。

26.C

【详解】

针灸建立在经络学说基础上,临床经验丰富,C项正确;针灸的发展与商品经济关系不大,A项错误;中医内容博大精深,源远流长,针灸是中医的重要成就,但不能全面体现中医精华,B项错误;针灸不仅受到中国人的欢迎,而且在世界许多国家也备受青睐,但不能说受到全世界的青睐,D项错误。

27.A

【详解】

根据材料“个人的健康或疾病状况不是由恶魔或祖先决定的”可知,《黄帝内经》体现了朴素的唯物论思想,故A项正确;B、C、D三项均与材料不符,故排除。

28.(1)特点:以中央集权为基本保障;手段多样,多管齐下;防疫政策具有差异性;防疫和救灾相结合。(一,答出其中三条即可)影响:减少了瘟疫对民众的危害;有利于社会秩序的稳定;不利于对瘟疫的长期控制。

(2)历史背景:西方医学的传入;政府的近代化改革;各级防疫组织的建立;防疫法规相继出台;民众卫生观念的进步;科学技术的进步

【详解】

(1)特点:根据材料一中“中国古代各级政府在防疫方面发挥了重大作用”可知,以中央集权为基本保障;根据“政府都采取了如发放药物、强制隔离病人、减免田租和赋税等积极的抗疫救灾举措”可知,防疫和救灾相结合;根据“唐代政府通过多种手段防控疾病,如颁行医方、派遣官员赈灾送药等”,“宋代更是将皇帝、中央政府、地方政府、医学家、宗教人士和社会民众等紧密地联系在一起”可知,手段多样,多管齐下;根据不同历史时期的措施不同可知,防疫政策具有差异性。影响:根据材料一中“中国古代各级政府在防疫方面发挥了重大作用”,结合所学知识可知,减少了瘟疫对民众的危害,有利于社会秩序的稳定;根据“明清时期,国家政策转向消极,经常性药政机构演变成在灾难时才开启的公共卫生机构”可知,不利于对瘟疫的长期控制。

(2)历史背景:根据材料二中“西方防疫观念和相关实践的不断传入”可知,西方医学的传入;根据“1911年,清政府从中央到地方建立了各级防疫组织。1915年3月,北洋政府颁布了《传染病预防条例》”可知,政府的近代化改革,各级防疫组织的建立,防疫法规相继出台;根据“20世纪三四十年代,历经多次大瘟疫的近代中国终于建立起了相对健全的瘟疫防治机制,它囊括了卫生观念、疾病预防、治疗和善后等环节,涉及疾病预防、治疗的相关领域”可知,民众卫生观念的进步和科学技术的进步。

29.(1)表现:阴阳学说、中庸思想影响了中医的病理判断;程朱理学的“理气论”不利于中医实证科学的发展;儒家的伦理道德观影响了中医医德的发展;儒学尊经崇古的传统阻碍了中医学的进一步发展。

(2)背景:近代西医东渐,影响日益扩大;近代中医的弊端日益暴露(或应对疫病方面的落后;近代中医的不足);近代科学发展,影响不断扩大;列强侵略,民族危机不断加深;近代中西方文化的论争(或近代中西方文化冲突)。

【详解】

(1)表现:根据材料“‘阴阳匀平……命日平人’,所谓‘匀平’、‘平’,相当于儒学‘中和’、‘和’,失中、失衡是引起各种病理狀当的决定因素”可知,阴阳学说、中庸思想影响了中医的病理判断;根据材料“宋以后,受‘理先气后’的唯心论影响,对‘天人’关系的讨论取代了对人体本身内部结构的探素,架空了医学的实证科学内涵”可知,程朱理学的“理气论”不利于中医实证科学的发展;根据材料“古代中医医德发展历程中形成的核心道德理念是医学乃仁术”可知,儒家的伦理道德观影响了中医医德的发展;根据材料“儒学学风以尊经崇古为传统……致使中医学的发展始终不能突破《黄帝内经》、《仿寒论》等古代医学经典的枢架”可知,儒学尊经崇古的传统阻碍了中医学的进一步发展。

(2)背景:根据材料“西医东渐,影响日大”可知,近代西医东渐,影响日益扩大;根据材料“在近代爆发的疫病中,中医的束手无策暴露出其在公共卫生方面的落后”可知,近代中医的弊端日益暴露(或应对疫病方面的落后;近代中医的不足);根据材料“近代知识分子认为,科学是一种无所不包的真理体系,中医则被质疑其科学性”可知,近代科学发展,影响不断扩大;根据所学知识可知,列强侵略,民族危机不断加深;根据材料“中西医的冲突与论争也是近代两种不同文化斗争的缩影。近代西方文化的强势进入是与列强侵华同步进行的,因此文化冲突与中西医论战形成了相互推动的关系”可知,近代中西方文化的论争(或近代中西方文化冲突)。

30.主题:对待中医药的文化传承与创新传统文化是维系民族生存与发展的纽带,而传统中医药文化作为其中重要的组成部分,我们应该“取其精华,去取糟粕”地继承与发展。青嵩素最早在《神农本草经》中就有记载,在《肘后备急方》中记载了青蒿素治疗疟疾的作用,屠呦呦团队也是从古代中医药学中得到启发,成功发现青蒿素,对世界对抗疟疾作出巨大贡献。所以,对待中医药我们应该批判继承,古为今用,对于符合现代医学,当今社会需要以及道德伦理的内容与文化,我们就应该大力的给予支持和保护,进而使其能够在当今社会上推动中国医学的进步与发展,这也是中医药传统文化在现代社会的重要价值,另外,立足现代医学的科学基础上,创新应用传统中医药,挖掘其中的文化内涵,医学价值,发扬中医药事业,也是极为迫切的、重要的任务之一。

【详解】

从本题主要考查中医药传统文化的传承相关指识。依据材料,可以从中医药传统文化的传承与发展入手展开论证。同时,青嵩素最早在《神农本草经》中就有记载,在《肘后备急方》中记载了青蒿素治疗疟疾的作用,屠呦呦团队也是从古代中医药学中得到启发,成功发现青蒿素,对世界对抗疟疾作出巨大贡献。所以可以看出,继承发展中医药对现代医学也有重要意义。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化