《不义而富且贵,于我如浮云》课件(32张PPT) 2021-2022学年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》

文档属性

| 名称 | 《不义而富且贵,于我如浮云》课件(32张PPT) 2021-2022学年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-11 07:23:47 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

不义而富且贵

于我如浮云

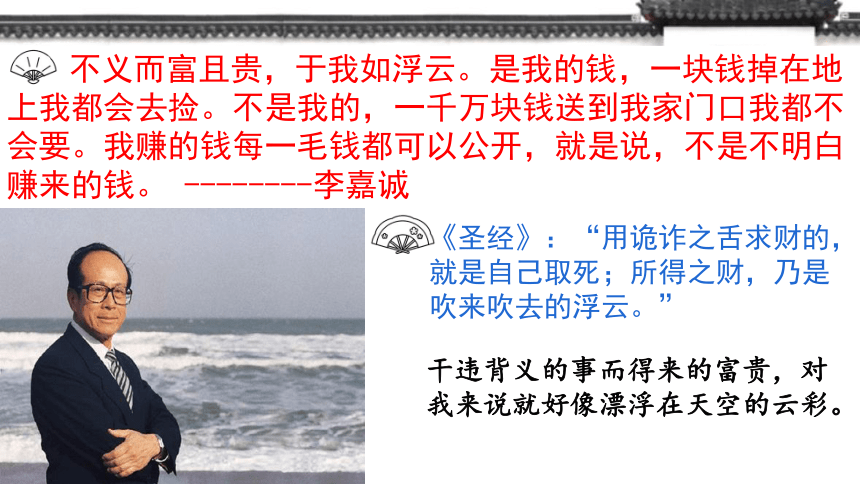

不义而富且贵,于我如浮云。是我的钱,一块钱掉在地上我都会去捡。不是我的,一千万块钱送到我家门口我都不会要。我赚的钱每一毛钱都可以公开,就是说,不是不明白赚来的钱。 --------李嘉诚

《圣经》:“用诡诈之舌求财的,就是自己取死;所得之财,乃是吹来吹去的浮云。”

干违背义的事而得来的富贵,对我来说就好像漂浮在天空的云彩。

义的含义是什么?

中国古代一种含义极广的道德范畴。

本指公正、合理而应当做的。

朗读文中的引入话题P28

义,它是一种道德,它是最高道德的一种形式,一个重要的环节。由仁这个最高的道德,通过具体的器物来实现,中间有很多环节,义是其中的一个非常重要的环节。

但是我们在现实生活中,往往经常看到人们把“义”与其他一些概念进行挂钩,比如“利”,比如“君子”,比如“勇”。

这些和义都有着怎样的关系,接下来我们一起来听听孔子的理解。

疏通文意,解读文本

朗读课文

请同学们思考下列问题:

1·孔子涉及了哪些与“义”有关的问题?试加以概述。

2·对10章节进行分类。

1·义与富贵(利),义与君子,义与勇敢等问题。

2·10章节可分为三大类:

一是义与富贵---1、3、4则;

二是义与君子(人格)---2、5、6、7、9则;

三是义与勇敢---8、10则

“仁”是《论语》中出现频率最高的词之一。一次孔子说“克己复礼为仁”,一次孔子说“仁者爱人”。

“仁”是内心思想,“义”是符合“仁”的行为。《论语》中,“仁”和“义”有时可以互通。

在《论语》中,“富贵”常被简称为“利”。“仁义”和“富贵”的关系问题也是他的学生们最关心的问题之一,因而也是孔子多次论述的问题。

一、仁义和富贵

探讨孔子的义利观

子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

【译文】 孔子说:“吃粗粮,喝白水,弯着胳膊当枕头,乐趣也就在这中间了。用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。”

(1)饭,名词作动词,吃。疏食:粗糙的饭。

(2)曲,形容词作动词,使弯曲。曲肱,即弯着胳膊。

(3)而,连词,表修饰关系

选文3

孔子极力提倡“安贫乐道”,认为有理想、有志向的君子,不会总是为自己的吃穿住而奔波的,同时,他还提出,不符合于道的富贵荣华,他是坚决不予接受的,对待这些东西,如天上的浮云一般。

对于不义之财的态度:不义不取,安贫乐道

孔子对于不义之财的态度?

难道孔子没有利和欲?完全处在一个不食人间烟火的纯圣人时代?

子曰:“富而可求也;虽执鞭之士,吾亦为之。 如不可求,从吾所好。”

【译文】孔子说:“如果富贵合乎于道就可以去追求,即使是给人执鞭的下等差事,我也愿意去做。如果富贵不合于道就不必去追求,那就还是按我的爱好去干事。”

选文1

【注释】

①通假字:而,通“如”,如果。②求:指合于道,可以去求。

③执鞭之士:指手持鞭子的下等差役,当时有两种:一是拿着鞭子维持秩序的市场的守门人,一是贵族出行时拿着鞭子夹道开路的人,意思指地位低下的职事。

孔子在这里又提到富贵与道义的关系问题。从此处可以看到,孔子不反对做官,不反对发财,但必须符合于道,这是原则问题,孔子表明自己不会违背原则去追求富贵荣华。

孔子对于财富的态度:合乎于道,取之以义

富贵是否合乎道义

子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”

选文4

【译文】 孔子说:“富裕和显贵是人人都想要得到的,但不以正当的方法得到的,就不要去接受它;贫穷与低贱是人人都厌恶的,但不用正当的方法去摆脱它,就不会摆脱的。君子如果离开了仁德,又怎么能叫君子呢?君子没有一顿饭的时间背离仁德的,就是在最紧迫的时刻也必须按照仁德办事,就是在颠沛流离的时候,也一定会按仁德去办事的。”

(1)处:安居,可以理解为接受。(2)恶:厌恶

(3)恶:疑问代词,哪,何。造次:慌忙,仓促。颠沛:受磨难挫折

【评析】

这一段,反映了孔子的理欲观。以往的孔子研究中往往忽略了这一段内容,似乎孔子主张人们只要仁、义,不要利、欲。事实上并非如此。任何人都不会甘愿过贫穷困顿、流离失所的生活,都希望得到富贵安逸。但这必须通过正当的手段和途径去获取。否则宁守清贫而不去享受富贵。

“熔喷布掘金热”乱象:发国难财者必受严惩

热炒熔喷布的“歪脑筋”动不得,因为头顶还高悬着一把法治利剑!公安机关对囤积炒作熔喷布犯罪的严查严打之势,已经亮明态度:零容忍。从哄抬口罩价格到热炒熔喷布,从虚假宣传到制假售假,对于那些利欲熏心,对救灾防疫工作造成干扰破坏的不法奸商,政法机关始终坚持严格执法、及时查处,绝不留情、绝不手软。

热炒熔喷布于情不义、于理不合、于法不容,谁妄图发国难财,谁就必将受到法律的严惩。

例子

孔子的一个学生,叫做子贡。一次,吴越大军隆冬远征北方,吴王夫差强征丝棉,造成丝棉紧缺,价格走高。子贡抓住商机,从各国低价收购,然后到吴国高价贩卖,被抢购一空。还有记载,他是依靠智商生财。子贡预测市场凭的是智商,使其经商获得了空前成功。为追忆先师,他用木头雕刻孔子像,诸侯将相前来祭拜时,都想用重金请一尊雕像。子贡从中看准商机,就招募专业工匠批量生产,回报颇丰。此外,他还跨国经营。《史记》记载,子贡很善于贱买贵卖(“贡好废举,与时转货资”),在曹国和鲁国之间做生意“鬻财于曹、鲁之间”。他发现各国王侯贵族以佩戴珠宝为时尚,他就专门生产贵重配饰跨国营销,赢得收益。子贡到各国做买卖需要进见诸侯时,各国的君主都以平等的礼节来会见他,这足以说明他的生意做得很大,已是春秋时代的商界巨子。

儒商楷模“儒商第一人”

儒商亦儒亦商,即信守儒家思想的商人。孔子开创了儒学,其门下“七十子徒,赐最为饶益”(《史记·仲尼弟子列传》)。可见在中国历史上,既是学者同时又是富翁的,应当首推子贡。

1.追求和谐。在处理人与人之间的关系上,他的格言是“我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人”(《论语·公治长》)、“己所不欲,勿施于人”(《论语·卫灵公》),做到互相尊重,平等相处。

2.诚信为本。在《论语》中多处记载着子贡与孔子探讨“信”的问题。他深知“信”乃立足之本,没有了“信”,一切都不可能存在,极力奉行“言必信、行必果”。“一言九鼎”,使他在经商中赢得了很好的信誉,立于不败之地。

3.崇仁立德。他坚持“以德立人,崇实务本”。子贡和范蠡都因货殖发财而名扬于世,他们交往富者,同时也抚恤贫者。

4.义利兼顾。敢为人先,把握商道规律,义中取利的正确义利观和适应市场的能力,达到了“义利双赢”的经商最高境界。

逐利不能抛弃道义与良知

小结

天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。古往今来,在这条追名逐利的路上,多少人劳累奔波并乐此不疲,但也总有那么一些人,视金钱为粪土,看富贵如浮云。

孔子以他的睿智与深邃为我们深入浅出地阐释了正确的义利观,义重于利,行义以达其利,让孔子的思想与新时代碰撞,产生指导我们前行的火光。

孔子关于君子的论述很多,他的学生也经常问什么样的人才是君子,孔子做了很多回答,但是始终包含一个“义”字

归纳君子必须具备哪些和“义”有关的品质?

二、仁义和君子

子问公叔文子于公明贾曰:“信乎,夫子不言,不笑,不取乎?”公明贾对曰:“以告者过也。夫子时然后言,人不厌其言;乐然后笑,人不厌其笑;义然后取,人不厌其取。”子曰:“其然?岂其然乎?”

选文2

【译文】孔子向公明贾问卫国大夫公叔文子这个人,说:“是真的吗?夫子不说话、不笑、不取财物?”

公明贾回答说:“把这事告诉您的人说错了(即告诉您这话的人弄错了)。夫子到了该说话的时候才说话,所以人们不讨厌他说话;高兴了才笑,所以别人不厌恶他的笑;对于财物,符合道义才取,所以人们不讨厌他取。”

孔子说:“是这样啊?难道真的是这样吗?”

公叔文子,说、笑、取都是合乎礼、义,是有高尚人格者之所为,“义”不仅是君子的行为规范,他也为君子带来了好的社会影响。

义然后取

不义而取往往带来灾祸。

周朝时,有个人叫陶答子,他在陶城做官三年,名声并不怎么好,但他的家产财富却翻了三倍。他的妻子劝他说:“没有能力而做大官,这是祸害;没有功劳而家昌盛,这是积灾。现在你只贪求富贵越来越多。我听说南山有玄豹,在雾雨中隐藏七天而不下来觅食,为什么呢?它是想润泽皮毛长成斑纹,为的是能够隐藏自己躲避祸害。猪不择食长得肥壮了,就会被杀掉。现在你不修德而家越来越富有,灾祸就要到了。”陶答子没有听妻子的话,反而将其赶出家门。结果仅过了一年,陶答子就因事发被处以死刑了。

子路问成人。子曰:“若臧武仲之知,公绰之不欲,卞庄子之勇,冉求之艺,文之以礼乐,亦可以为成人矣。”曰:“今之成人者何必然?见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。”

选文5

【译文】 子路问怎样做才是一个完美的人。孔子说:“如果具有臧武仲的智慧,孟公绰的克制,卞庄子的勇敢,冉求那样多才多艺,再用礼乐加以修饰,也就可以算是一个完人了。”孔子又说:“现在的完人何必一定要这样呢?见到财利想到义的要求,遇到危险能献出生命,长久处于穷困还不忘平日的诺言,这样也可以成为一位完美的人。”

成人:人格完备的完人/成年人。 必然:一定,这样

知:通“智”,聪明 文:修饰 要:通“约”,贫困

孔子认为,具备完善人格的人,应当富有智慧、克制、勇敢、多才多艺和礼乐修饰。谈到这里,孔子还认为,有完善人格的人,应当做到在见利见危和久居贫困的时候,能够思义、授命、不忘平生之言,这样做就符合于义。

见利思义

【译文】

孔子说:“君子有九种要思考的事:看的时候,要思考看清与否;听的时候,要思考是否听清楚;自己的脸色,要思考是否温和,容貌要思考是否谦恭;言谈的时候,要思考是否忠诚;办事要思考是否谨慎严肃;遇到疑问,要思考是否应该向别人询问;忿怒时,要思考是否有后患,获取财利时,要思考是否合乎义的准则。”

孔子曰:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。”

选文6

孔子所谈的“君子有九思”,是对君子的“赞赏”还是“要求”?

这应该是要求。一言一行都要认真思考和自我反省,这里包括个人道德修养的各种规范,如温、良、恭、俭、让、忠、孝、仁、义、礼、智等等,所有这些,是孔子关于道德修养学说的组成部分。

见得思义

子曰:“君子之于天下也,无適也,无莫也,义之与比。”

【译文】 孔子说:“君子对于天下之事,无可无不可(即无一定之规),一切按照义去做。”

选文7

【注释】

(1)之,主谓之间取消句子独立性,不译

(2)適:专主 (3)比:并列、紧靠。

义之与比

子曰:“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。”

【译文】

孔子说:“(许多人)对品德不去修养,学问不去讲求,听到义不能去做,有了不善的事不能改正,这些都是我所忧虑的事情。”

选文9

【注释】(1)“德之不修,学之不讲”,宾语前置

(2)徙:音xǐ,迁移,改变。此处指靠近义、做到义

担忧“无义不为”

仁义和君子

对于君子人格的完善也要按照道义的要求来办事

子路曰:“君子尚勇乎?”子曰:“君子义以为上。君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗。”

【译文】 子路说:“君子崇尚勇敢吗?”孔子答道:“君子以义作为最高尚的品德,君子有勇无义就会作乱,小人有勇无义就会偷盗。”

选文8

三、义和勇

(1)勇,形容词作名词,勇气(2)“君子义以为上”,宾语前置

(3)(4)君子/小人:执政者/平民

担忧“有勇无义”

子曰:“非其鬼而祭之;谄也。见义不为,无勇也。”

【译文】 孔子说:“不是你应该祭的鬼神,你却去祭它,这就是谄媚。见到应该挺身而出的事情,却袖手旁观,就是怯懦。”

选文10

(1)鬼:有两种解释:一是指鬼神,二是指死去的祖先。这里泛指鬼神。

(2)谄:音chǎn ,谄媚、阿谀。

(3)义:人应该做的事就是义。

担忧“见义不勇”

小组合作探讨:

1、“有勇无义”与“见义不勇”是何种行为?

2、如何平衡两者关系?

①鲁智深有勇,他一生行侠仗义专管人间不平之事,救金翠莲,救林冲,救桃花山下太公的女儿,试图救瓦罐寺的和尚,他的勇,用在了义上。

②武松同样有勇,为了施恩对他不错去帮施恩黑吃黑醉打蒋门神,最后滥杀无辜血溅鸳鸯楼,这就叫有勇而无义为乱,有强大的武力值却没有坚定的正义慈悲义心,只能办这种事。

③西门庆陆谦也算有勇,仗着有点势力有点武力值欺压良善,卖友求荣,小人有勇无义为盗。

小组合作探讨:

1、“有勇无义”与“见义不勇”是何种行为?

2、如何平衡两者关系?

“勇”,就是果敢,勇敢。

孔子把“勇”作为实行“仁”的条件之一,“勇”,必须符合“仁、义、礼、智”,才算是勇,否则就是“乱”。

对于勇敢,不能只勇而无义,而是见义勇为。

义与勇的关系其实像马车与马车夫,马车可以跑得飞快,但没有车夫掌握方向就会迷路,义是勇的方向。

1·由以上这三点:义与富贵,义与君子,义与勇敢

我们可以看到,对于富贵的取得要符合道义,对于君子人格的完善也要按照道义的要求来办事,对于勇敢,不能只勇而无义,否则就会出乱,出盗。

2·义,是一种道德,是一个具有根本意义的道德原则,它是最高道德的一种形式,一个重要的环节。而义则是通过礼来实现。符合于仁、礼要求的,就是义,符合“仁、义、礼、智”,才算是勇,否则就是“乱”。它们都是实现仁的重要手段和方式。

全文总结

不义而富且贵

于我如浮云

不义而富且贵,于我如浮云。是我的钱,一块钱掉在地上我都会去捡。不是我的,一千万块钱送到我家门口我都不会要。我赚的钱每一毛钱都可以公开,就是说,不是不明白赚来的钱。 --------李嘉诚

《圣经》:“用诡诈之舌求财的,就是自己取死;所得之财,乃是吹来吹去的浮云。”

干违背义的事而得来的富贵,对我来说就好像漂浮在天空的云彩。

义的含义是什么?

中国古代一种含义极广的道德范畴。

本指公正、合理而应当做的。

朗读文中的引入话题P28

义,它是一种道德,它是最高道德的一种形式,一个重要的环节。由仁这个最高的道德,通过具体的器物来实现,中间有很多环节,义是其中的一个非常重要的环节。

但是我们在现实生活中,往往经常看到人们把“义”与其他一些概念进行挂钩,比如“利”,比如“君子”,比如“勇”。

这些和义都有着怎样的关系,接下来我们一起来听听孔子的理解。

疏通文意,解读文本

朗读课文

请同学们思考下列问题:

1·孔子涉及了哪些与“义”有关的问题?试加以概述。

2·对10章节进行分类。

1·义与富贵(利),义与君子,义与勇敢等问题。

2·10章节可分为三大类:

一是义与富贵---1、3、4则;

二是义与君子(人格)---2、5、6、7、9则;

三是义与勇敢---8、10则

“仁”是《论语》中出现频率最高的词之一。一次孔子说“克己复礼为仁”,一次孔子说“仁者爱人”。

“仁”是内心思想,“义”是符合“仁”的行为。《论语》中,“仁”和“义”有时可以互通。

在《论语》中,“富贵”常被简称为“利”。“仁义”和“富贵”的关系问题也是他的学生们最关心的问题之一,因而也是孔子多次论述的问题。

一、仁义和富贵

探讨孔子的义利观

子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

【译文】 孔子说:“吃粗粮,喝白水,弯着胳膊当枕头,乐趣也就在这中间了。用不正当的手段得来的富贵,对于我来讲就像是天上的浮云一样。”

(1)饭,名词作动词,吃。疏食:粗糙的饭。

(2)曲,形容词作动词,使弯曲。曲肱,即弯着胳膊。

(3)而,连词,表修饰关系

选文3

孔子极力提倡“安贫乐道”,认为有理想、有志向的君子,不会总是为自己的吃穿住而奔波的,同时,他还提出,不符合于道的富贵荣华,他是坚决不予接受的,对待这些东西,如天上的浮云一般。

对于不义之财的态度:不义不取,安贫乐道

孔子对于不义之财的态度?

难道孔子没有利和欲?完全处在一个不食人间烟火的纯圣人时代?

子曰:“富而可求也;虽执鞭之士,吾亦为之。 如不可求,从吾所好。”

【译文】孔子说:“如果富贵合乎于道就可以去追求,即使是给人执鞭的下等差事,我也愿意去做。如果富贵不合于道就不必去追求,那就还是按我的爱好去干事。”

选文1

【注释】

①通假字:而,通“如”,如果。②求:指合于道,可以去求。

③执鞭之士:指手持鞭子的下等差役,当时有两种:一是拿着鞭子维持秩序的市场的守门人,一是贵族出行时拿着鞭子夹道开路的人,意思指地位低下的职事。

孔子在这里又提到富贵与道义的关系问题。从此处可以看到,孔子不反对做官,不反对发财,但必须符合于道,这是原则问题,孔子表明自己不会违背原则去追求富贵荣华。

孔子对于财富的态度:合乎于道,取之以义

富贵是否合乎道义

子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”

选文4

【译文】 孔子说:“富裕和显贵是人人都想要得到的,但不以正当的方法得到的,就不要去接受它;贫穷与低贱是人人都厌恶的,但不用正当的方法去摆脱它,就不会摆脱的。君子如果离开了仁德,又怎么能叫君子呢?君子没有一顿饭的时间背离仁德的,就是在最紧迫的时刻也必须按照仁德办事,就是在颠沛流离的时候,也一定会按仁德去办事的。”

(1)处:安居,可以理解为接受。(2)恶:厌恶

(3)恶:疑问代词,哪,何。造次:慌忙,仓促。颠沛:受磨难挫折

【评析】

这一段,反映了孔子的理欲观。以往的孔子研究中往往忽略了这一段内容,似乎孔子主张人们只要仁、义,不要利、欲。事实上并非如此。任何人都不会甘愿过贫穷困顿、流离失所的生活,都希望得到富贵安逸。但这必须通过正当的手段和途径去获取。否则宁守清贫而不去享受富贵。

“熔喷布掘金热”乱象:发国难财者必受严惩

热炒熔喷布的“歪脑筋”动不得,因为头顶还高悬着一把法治利剑!公安机关对囤积炒作熔喷布犯罪的严查严打之势,已经亮明态度:零容忍。从哄抬口罩价格到热炒熔喷布,从虚假宣传到制假售假,对于那些利欲熏心,对救灾防疫工作造成干扰破坏的不法奸商,政法机关始终坚持严格执法、及时查处,绝不留情、绝不手软。

热炒熔喷布于情不义、于理不合、于法不容,谁妄图发国难财,谁就必将受到法律的严惩。

例子

孔子的一个学生,叫做子贡。一次,吴越大军隆冬远征北方,吴王夫差强征丝棉,造成丝棉紧缺,价格走高。子贡抓住商机,从各国低价收购,然后到吴国高价贩卖,被抢购一空。还有记载,他是依靠智商生财。子贡预测市场凭的是智商,使其经商获得了空前成功。为追忆先师,他用木头雕刻孔子像,诸侯将相前来祭拜时,都想用重金请一尊雕像。子贡从中看准商机,就招募专业工匠批量生产,回报颇丰。此外,他还跨国经营。《史记》记载,子贡很善于贱买贵卖(“贡好废举,与时转货资”),在曹国和鲁国之间做生意“鬻财于曹、鲁之间”。他发现各国王侯贵族以佩戴珠宝为时尚,他就专门生产贵重配饰跨国营销,赢得收益。子贡到各国做买卖需要进见诸侯时,各国的君主都以平等的礼节来会见他,这足以说明他的生意做得很大,已是春秋时代的商界巨子。

儒商楷模“儒商第一人”

儒商亦儒亦商,即信守儒家思想的商人。孔子开创了儒学,其门下“七十子徒,赐最为饶益”(《史记·仲尼弟子列传》)。可见在中国历史上,既是学者同时又是富翁的,应当首推子贡。

1.追求和谐。在处理人与人之间的关系上,他的格言是“我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人”(《论语·公治长》)、“己所不欲,勿施于人”(《论语·卫灵公》),做到互相尊重,平等相处。

2.诚信为本。在《论语》中多处记载着子贡与孔子探讨“信”的问题。他深知“信”乃立足之本,没有了“信”,一切都不可能存在,极力奉行“言必信、行必果”。“一言九鼎”,使他在经商中赢得了很好的信誉,立于不败之地。

3.崇仁立德。他坚持“以德立人,崇实务本”。子贡和范蠡都因货殖发财而名扬于世,他们交往富者,同时也抚恤贫者。

4.义利兼顾。敢为人先,把握商道规律,义中取利的正确义利观和适应市场的能力,达到了“义利双赢”的经商最高境界。

逐利不能抛弃道义与良知

小结

天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。古往今来,在这条追名逐利的路上,多少人劳累奔波并乐此不疲,但也总有那么一些人,视金钱为粪土,看富贵如浮云。

孔子以他的睿智与深邃为我们深入浅出地阐释了正确的义利观,义重于利,行义以达其利,让孔子的思想与新时代碰撞,产生指导我们前行的火光。

孔子关于君子的论述很多,他的学生也经常问什么样的人才是君子,孔子做了很多回答,但是始终包含一个“义”字

归纳君子必须具备哪些和“义”有关的品质?

二、仁义和君子

子问公叔文子于公明贾曰:“信乎,夫子不言,不笑,不取乎?”公明贾对曰:“以告者过也。夫子时然后言,人不厌其言;乐然后笑,人不厌其笑;义然后取,人不厌其取。”子曰:“其然?岂其然乎?”

选文2

【译文】孔子向公明贾问卫国大夫公叔文子这个人,说:“是真的吗?夫子不说话、不笑、不取财物?”

公明贾回答说:“把这事告诉您的人说错了(即告诉您这话的人弄错了)。夫子到了该说话的时候才说话,所以人们不讨厌他说话;高兴了才笑,所以别人不厌恶他的笑;对于财物,符合道义才取,所以人们不讨厌他取。”

孔子说:“是这样啊?难道真的是这样吗?”

公叔文子,说、笑、取都是合乎礼、义,是有高尚人格者之所为,“义”不仅是君子的行为规范,他也为君子带来了好的社会影响。

义然后取

不义而取往往带来灾祸。

周朝时,有个人叫陶答子,他在陶城做官三年,名声并不怎么好,但他的家产财富却翻了三倍。他的妻子劝他说:“没有能力而做大官,这是祸害;没有功劳而家昌盛,这是积灾。现在你只贪求富贵越来越多。我听说南山有玄豹,在雾雨中隐藏七天而不下来觅食,为什么呢?它是想润泽皮毛长成斑纹,为的是能够隐藏自己躲避祸害。猪不择食长得肥壮了,就会被杀掉。现在你不修德而家越来越富有,灾祸就要到了。”陶答子没有听妻子的话,反而将其赶出家门。结果仅过了一年,陶答子就因事发被处以死刑了。

子路问成人。子曰:“若臧武仲之知,公绰之不欲,卞庄子之勇,冉求之艺,文之以礼乐,亦可以为成人矣。”曰:“今之成人者何必然?见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。”

选文5

【译文】 子路问怎样做才是一个完美的人。孔子说:“如果具有臧武仲的智慧,孟公绰的克制,卞庄子的勇敢,冉求那样多才多艺,再用礼乐加以修饰,也就可以算是一个完人了。”孔子又说:“现在的完人何必一定要这样呢?见到财利想到义的要求,遇到危险能献出生命,长久处于穷困还不忘平日的诺言,这样也可以成为一位完美的人。”

成人:人格完备的完人/成年人。 必然:一定,这样

知:通“智”,聪明 文:修饰 要:通“约”,贫困

孔子认为,具备完善人格的人,应当富有智慧、克制、勇敢、多才多艺和礼乐修饰。谈到这里,孔子还认为,有完善人格的人,应当做到在见利见危和久居贫困的时候,能够思义、授命、不忘平生之言,这样做就符合于义。

见利思义

【译文】

孔子说:“君子有九种要思考的事:看的时候,要思考看清与否;听的时候,要思考是否听清楚;自己的脸色,要思考是否温和,容貌要思考是否谦恭;言谈的时候,要思考是否忠诚;办事要思考是否谨慎严肃;遇到疑问,要思考是否应该向别人询问;忿怒时,要思考是否有后患,获取财利时,要思考是否合乎义的准则。”

孔子曰:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。”

选文6

孔子所谈的“君子有九思”,是对君子的“赞赏”还是“要求”?

这应该是要求。一言一行都要认真思考和自我反省,这里包括个人道德修养的各种规范,如温、良、恭、俭、让、忠、孝、仁、义、礼、智等等,所有这些,是孔子关于道德修养学说的组成部分。

见得思义

子曰:“君子之于天下也,无適也,无莫也,义之与比。”

【译文】 孔子说:“君子对于天下之事,无可无不可(即无一定之规),一切按照义去做。”

选文7

【注释】

(1)之,主谓之间取消句子独立性,不译

(2)適:专主 (3)比:并列、紧靠。

义之与比

子曰:“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。”

【译文】

孔子说:“(许多人)对品德不去修养,学问不去讲求,听到义不能去做,有了不善的事不能改正,这些都是我所忧虑的事情。”

选文9

【注释】(1)“德之不修,学之不讲”,宾语前置

(2)徙:音xǐ,迁移,改变。此处指靠近义、做到义

担忧“无义不为”

仁义和君子

对于君子人格的完善也要按照道义的要求来办事

子路曰:“君子尚勇乎?”子曰:“君子义以为上。君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗。”

【译文】 子路说:“君子崇尚勇敢吗?”孔子答道:“君子以义作为最高尚的品德,君子有勇无义就会作乱,小人有勇无义就会偷盗。”

选文8

三、义和勇

(1)勇,形容词作名词,勇气(2)“君子义以为上”,宾语前置

(3)(4)君子/小人:执政者/平民

担忧“有勇无义”

子曰:“非其鬼而祭之;谄也。见义不为,无勇也。”

【译文】 孔子说:“不是你应该祭的鬼神,你却去祭它,这就是谄媚。见到应该挺身而出的事情,却袖手旁观,就是怯懦。”

选文10

(1)鬼:有两种解释:一是指鬼神,二是指死去的祖先。这里泛指鬼神。

(2)谄:音chǎn ,谄媚、阿谀。

(3)义:人应该做的事就是义。

担忧“见义不勇”

小组合作探讨:

1、“有勇无义”与“见义不勇”是何种行为?

2、如何平衡两者关系?

①鲁智深有勇,他一生行侠仗义专管人间不平之事,救金翠莲,救林冲,救桃花山下太公的女儿,试图救瓦罐寺的和尚,他的勇,用在了义上。

②武松同样有勇,为了施恩对他不错去帮施恩黑吃黑醉打蒋门神,最后滥杀无辜血溅鸳鸯楼,这就叫有勇而无义为乱,有强大的武力值却没有坚定的正义慈悲义心,只能办这种事。

③西门庆陆谦也算有勇,仗着有点势力有点武力值欺压良善,卖友求荣,小人有勇无义为盗。

小组合作探讨:

1、“有勇无义”与“见义不勇”是何种行为?

2、如何平衡两者关系?

“勇”,就是果敢,勇敢。

孔子把“勇”作为实行“仁”的条件之一,“勇”,必须符合“仁、义、礼、智”,才算是勇,否则就是“乱”。

对于勇敢,不能只勇而无义,而是见义勇为。

义与勇的关系其实像马车与马车夫,马车可以跑得飞快,但没有车夫掌握方向就会迷路,义是勇的方向。

1·由以上这三点:义与富贵,义与君子,义与勇敢

我们可以看到,对于富贵的取得要符合道义,对于君子人格的完善也要按照道义的要求来办事,对于勇敢,不能只勇而无义,否则就会出乱,出盗。

2·义,是一种道德,是一个具有根本意义的道德原则,它是最高道德的一种形式,一个重要的环节。而义则是通过礼来实现。符合于仁、礼要求的,就是义,符合“仁、义、礼、智”,才算是勇,否则就是“乱”。它们都是实现仁的重要手段和方式。

全文总结

同课章节目录