第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧 课件--2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧 课件--2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上(27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-12 10:09:30 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第17课

国家出路的探索与列强侵略的加剧

课程标准:认识鸦片战争后农民阶级、地主阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性;认识边疆危机与甲午中日战争对中国社会的影响

1.天国之兴

太平天国运动的背景

一、太平天国运动

1843年,广州花县的秀才洪秀全赴广州第四次参加科举考试,但仍未中举,回家后,他在翻阅以前在广州应试时偶然得到的一本宣传基督教的小册子《劝世良言》,从“上帝面前人人平等”的思想中受到启发,于是洪秀全萌生了反抗清朝封建统治者的想法。随后创立拜上帝教,假说自己是上帝次子,特下凡除妖魔,以传教为名,号召群众,建立人人平等的“人间天国”,等待时机,推翻清政府,掀起了一场波澜壮阔的太平天国运动。

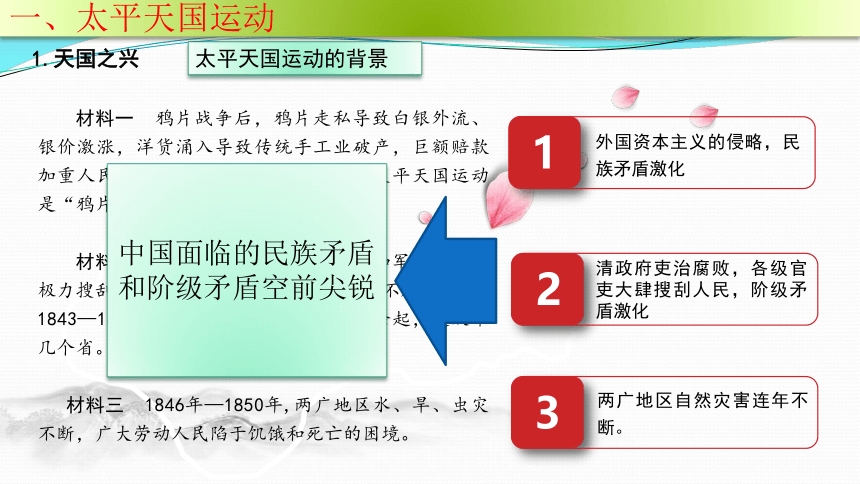

材料一 鸦片战争后,鸦片走私导致白银外流、银价激涨,洋货涌入导致传统手工业破产,巨额赔款加重人民负担,所以有史学家评价说:太平天国运动是“鸦片战争炮声的回声”。

材料二 清政府为了支付战争赔款和军费开支,极力搜刮,加捐加税。官府常抓人毒打交不起税的人。1843—1850年规模较大的群众暴动有70余起,遍及十几个省。

材料三 1846年—1850年,两广地区水、旱、虫灾不断,广大劳动人民陷于饥饿和死亡的困境。

1

外国资本主义的侵略,民族矛盾激化

2

清政府吏治腐败,各级官吏大肆搜刮人民,阶级矛盾激化

3

两广地区自然灾害连年不断。

1.天国之兴

太平天国运动的背景

一、太平天国运动

中国面临的民族矛盾和阶级矛盾空前尖锐

1.天国之兴

太平天国运动的背景

一、太平天国运动

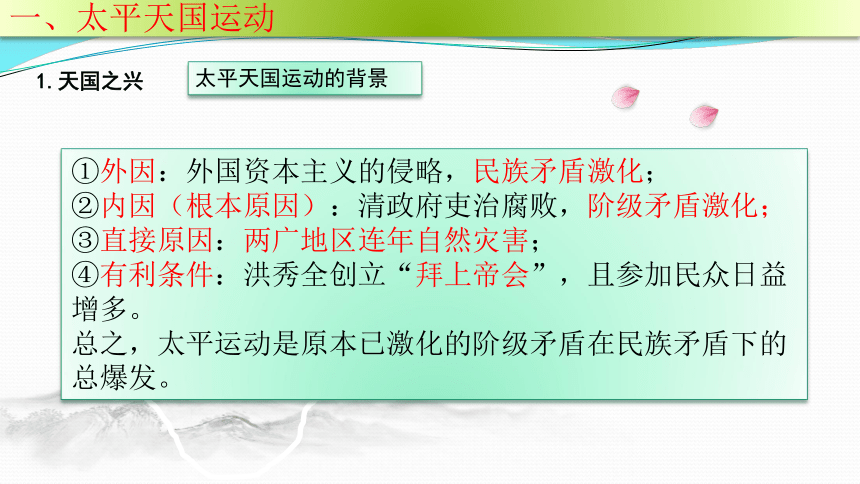

①外因:外国资本主义的侵略,民族矛盾激化;

②内因(根本原因):清政府吏治腐败,阶级矛盾激化;

③直接原因:两广地区连年自然灾害;

④有利条件:洪秀全创立“拜上帝会”,且参加民众日益增多。

总之,太平运动是原本已激化的阶级矛盾在民族矛盾下的总爆发。

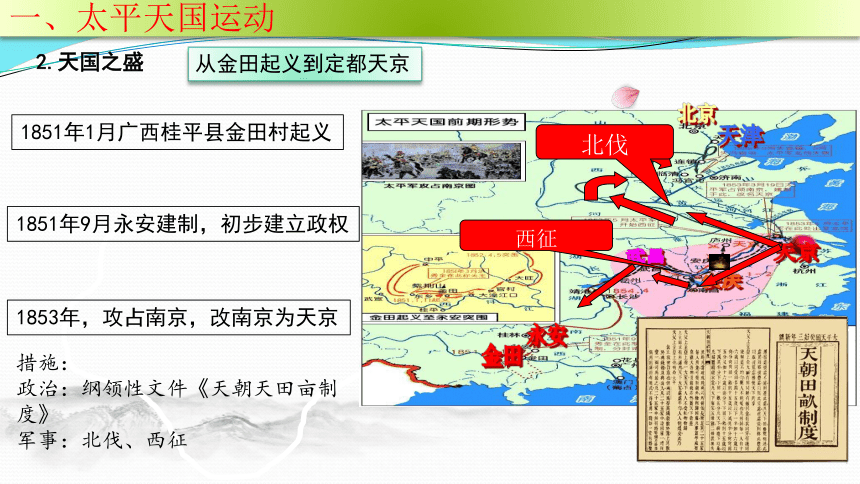

2.天国之盛

从金田起义到定都天京

一、太平天国运动

1851年1月广西桂平县金田村起义

金田

1851年9月永安建制,初步建立政权

1853年,攻占南京,改南京为天京

永安

武昌

安庆

天京

天津

北京

北伐

西征

措施:

政治:纲领性文件《天朝天田亩制度》

军事:北伐、西征

2.天国之盛

《天朝田亩制度》

一、太平天国运动

“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分 ……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

——摘自《天朝田亩制度》

目的:满足农民得到土地的愿望

主张:“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”

评价:

积极:

否定了封建土地所有制,反映了农民追求社会财富平均的理想,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶。(革命性)

局限:

①把小农经济作为追求目标,未超越封建主义范畴。(落后性)

②绝对平均主义,严重脱离实际,无法实现。(空想性)

未实施

3.天国梦的破碎

太平天国运动的失败

一、太平天国运动

(1)天京事变

1856年,领导集团发生内讧,太平天国由此元气大伤。天京事变是太平天国由盛转衰的分水岭,标志着太平天国由战略进攻转为战略防御,逐步呈衰落态势。

陈玉成 李秀成

(2)后期重要领导核心

起用年轻将领陈玉成和李秀成;任命洪仁玕主持朝政,提出《资政新篇》。

3.天国梦的破碎

《资政新篇》

一、太平天国运动

政治上,主张依法治国,设新闻官,广采社会舆论,官吏由公众选举;

经济上,主张学习西方,发展工商业,奖励技术发明,建铁路、造轮船;

文教上,提倡设立新式学堂,办医院,禁止贩卖人口。

——洪仁玕《资政新篇》

未实施

积极性:

提出了新的社会经济政策,回答了农民革命应当何去何从的问题,是先进的中国人首次提出的在中国发展资本主义的方案。

局限性:

未反映农民最迫切的愿望和要求;缺乏实现的必要条件。

3.天国梦的破碎

失败原因的探索

一、太平天国运动

材料一 分散落后的自然经济使得作为个体小生产者的农民自私;不思进取,不能用科学的理论作指导,多用宗教等形式;不能提出切实可行的革命纲领;难以形成统一坚强的领导核心。

材料二 “现在说到我朝祸害之源,即洋人助妖之事,自我军两位勇猛王爵英王、翼王死后,我军确受重大损失,但如洋人不助敌军,则吾人断可长久支持。”

——《洪仁玕自述》

材料三 太平天国颁布了一套“贵贱宜分上下,制度必判尊卑”的礼制,从天王到普通士兵之间,等级非常森严。天王及诸王、侯都是世袭的。一些领导人滋长了享乐腐化的倾向,起义初期那种“敝衣草履,徒步相从”的质朴思想作风多被抛弃,代之而起的则是对权利名位和豪奢生活的追求。

——白寿彝《中国通史》第11卷

①根本原因:农民阶级的局限性

②客观原因:中外反动势力的联合绞杀

③领导集团内讧,战略决策失误

4.太平天国运动的影响

一、太平天国运动

自1853年夏天之后,中央财政已拨不下军费……现在总算有了一个名正言顺的征收渠道,谁也不肯将此交到中央财政去。厘金由此成了不受中央控制的大财源,由各省督抚所把持。……待到后来,曾国藩柄政两江,湘军征战八省,其总兵额最高时达到五十万!与清朝八十万经制兵已相距不远,而战斗力远远胜之。

——茅海建《苦命天子:咸丰皇帝奕詝》

在戊戌维新期间,金田起义常被康有为借来作为迫使皇帝变法的力量,这是用反衬来促成革新;辛亥革命时期,孙中山自觉接受了太平天国反清的正面影响和因争权夺利导致火拼的反面教训。

——陈旭麓《中国社会的新陈代谢》

影响

①沉重打击了清朝的封建统治,引起政治和权力结构的变化;

②湘淮系官僚集团(汉族地主势力)崛起,中央权力下沉,对此后的历史发展产生了重大影响;

③催生了洋务运动。

1、洋务兴起的背景

二、洋务运动

况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。

——1861年 曾国藩:《复陈购买外洋船炮折》

剿灭太平军、捻军等

农民起义军

抵御外来侵略

曾国藩

①第二次鸦片战争以后,清政府面临着内忧外患的窘境;

②一些较为开明的官员主张利用西方科技维护统治。

地方:李鸿章、张之洞、曾国藩、左宗棠

统治集团内部中较开明的官员,他们主张以中学为根本,利用西方先进技术,强兵富国,维护清王朝的统治。

19世纪60年代到90年代中期,洋务派掀起了旨在“自强”“求富”的运动。

中央:奕訢

“中学为体,西学为用”

“师夷长技以自强”

二、洋务运动

2、代表人物、指导思想

二、洋务运动

3、洋务实践

办军工求国强

1861年,曾国藩创办安庆内军械所

1865年,李鸿章创办江南制造总局

1866年,左宗棠筹办福州船政局

“中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。”

——李鸿章 《致总理衙门函》

创民企求国富

1878年,李鸿章创办开平煤矿

1890年,张之洞创办汉阳铁厂

1872年,李鸿章创办轮船招商局

1888年,张之洞创办湖北织布局

材料七 “欲自强必先浚饷,欲浚饷源,莫如振商务……微臣创设招商局之意,本是如此”。

——《李文忠公全集.奏稿》

建海军、壮塞防

1885年成立海军衙门

1875年创办南洋海军

1879年创办福建海军

海防

塞防

1888年创办北洋海军

1875年,左宗棠出塞收复新疆;1884年,清政府在新疆建立行省。

+

二、洋务运动

3、洋务实践

新学堂、新人才

师其法而不必尽用其人。欲觅制器之器与制器之人,则或专设一科取士。士终身悬以为富贵功名之鹄,则业可成,艺可精,而才亦可集。

—李鸿章 《致总理衙门函》

京师同文馆

赴美留学幼童

二、洋务运动

4、洋务的影响

结果:甲午中日战败,标志着洋务运动的破产

洋务运动,就其主观动机而言,他们未必有真心打破旧轨,但他们的主张却历史地包含着逸出旧轨的趋向……洋务运动汲取来的西方知识对中国传统社会的冲击,比十次农民战争更大。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

积极:

(1)洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。

(2)进一步瓦解传统的自然经济,促进中国民族资本主义产生,一定程度上抵制了外国经济侵略;

(3)培养了一批新式人才,开近代教育的先河;

(4)是中国近代化的开端。

消极:

洋务派的初衷,只是引进西方的军事和生产技术,维护封建制度,因此失败是必然的。这是地主阶级洋务派的局限性。

“……(清政府如同)被击败的癌症末期的老拳师,在观察强大对手的优点时,不归功于对手的强壮如牛,反而归功于对手有一副漂亮的拳击手套……运动的目的就是弄那么一副漂亮的拳击手套。”

——柏杨《中国人史纲》

积极:

(1)洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。

(2)进一步瓦解传统的自然经济,促进中国民族资本主义产生,一定程度上抵制了外国经济侵略;

(3)培养了一批新式人才,开近代教育的先河;

(4)是中国近代化的开端。

消极:

洋务派的初衷,只是引进西方的军事和生产技术,维护封建制度,因此失败是必然的。这是地主阶级洋务派的局限性。

三、边疆危机与甲午中日战争

1、边疆危机

1865-1877年英国支持阿古柏入侵新疆。

1871年,沙俄占领伊犁。

1875-1878,左宗棠平定新疆。

1884,清政府在新疆建省。

1883-1885年 中法战争

马尾海战,福建水师全军覆没。

台湾刘铭传多次击败法军。

1874年,日本侵犯我国台湾,东南海防局势紧张。

1885,清军在冯子材带领下取得镇南关大捷;中法签订《越南条款》,承认法国占领越南。

1894-1895,中日甲午战争。

1879年,吞并琉球,宗藩体系逐渐瓦解。

1885年,台湾建省。

三、边疆危机与甲午中日战争

2、甲午中日战争

中日战争爆发的背景

朝鲜为我大清藩属,二百余年,岁修职贡,为中外所共知。各国公论,皆以日本师出无名,不合情理,劝令撤兵,和平商办。乃竟悍然不顾,迄无成说,反更陆续添兵,朝鲜百姓及中国商民,日加惊扰,是以添兵前往保护。

——摘自《光绪皇帝宣战上谕的咨文》

1855年,日本学者吉田松阴公开宣称:“一旦军舰大炮稍微充实,便可开拓虾夷,晓喻琉球,使之会同朝觐;责难朝鲜,使之纳币进贡;割南满之地,收台湾、吕宋,占领整个中国,君临印度。”

日本在“明治维新”以后,大力发展资本主义,国力逐渐强盛。但国内市场狭小,统治集团急需从对外侵略扩张中寻求出路,制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。

——《普通高中课程标准实验教科书》

①根本原因:明治维新后,日本民族资本主义的发展,对中国蓄谋已久;

②直接原因:朝鲜农民起义;

③清政府的腐败;

④世界资本主义国家向帝国主义过渡,默许日本的行为。

丰岛

1894.7.25

平壤

1894.9.15

黄海海战

1894.9.17

1894.10,

旅顺,大屠杀

1895.2.2

威海卫

邓世昌

丁汝昌

1.甲午中日战争爆发:1894.8

↓

2.平壤战役(1894.9)

↓

3.黄海海战(1894年9月)

↓

4.辽东战役(1894.10 旅顺大屠杀)

↓

5.威海卫战役(18945.2),北洋舰队覆灭

三、边疆危机与甲午中日战争

2、甲午中日战争

过程

甲午中日战争形势示意图

1895年,清政府战败,被迫签订《马关条约》

内 容 危 害

割辽东半岛、台湾全岛及其附属岛屿、澎湖列岛给日本

赔偿日本军费2亿两白银

开放重庆、沙市、苏州、杭州四地为新的通商口岸

允许日本在华设厂

更严重的破坏了中国的主权和领土完整,刺激了列强瓜分中国的野心,民族危机进一步加深,继《南京条约》之后危害最为严重的不平等条约

巨额赔款使清政府财政不堪重负,不得不大举外债,便利了列强通过贷款控制中国的经济命脉

列强侵略势力深入到中国内地

进一步掠夺中国的原料和廉价劳动力,外国资本的挤压阻碍着中国民族资本主义的发展;商品输出变为资本输出。

三、边疆危机与甲午中日战争

2、甲午中日战争

结果

中国半殖民地半封建社会程度大大加深了

(1)掀起了列强瓜分中国的狂潮,中国半殖民地半封建化大大加深;

(2)证明了洋务运动的破产;

(3)中华民族危机加深,民族意识觉醒,中国人民救亡图存的运动掀起高潮;

(4)客观上促进了民族资本主义的发展;

(5)民族资产阶级登上历史舞台,如维新派、革命派;

(6)思想:向西方学习由器物(技术)层面到制度层面;

三、边疆危机与甲午中日战争

2、甲午中日战争

影响

四、瓜分中国的狂潮

1、三国干涉还辽

(1)图中的“渔夫”代表哪个国家

日本

(2) 漫画代表甲午战后的哪一件事件?

(3)渔夫虽然丧失了鱼,但在中国仍获取了什么补偿?

三国“干涉还辽”

3000万两赎辽费

辽东

(4)清政府要在3年内向日本交出2.3亿两白银,没钱怎么办?

向列强借款3亿两白银

经济上:资本输出

①列强争相成为中国的债主;②掠夺铁路和矿工权。

政治上:划分势力范围

四、瓜分中国的狂潮

2、划分势力范围

太平天国失败

洋务运动破产

农民阶级的局限性

地主阶级的局限性

又将如何探索?

寻找出路

列强侵略加剧

课堂检测

1.自咸,以前,将相要职,汉人从无居之者。及洪杨之发难也,赛尚阿、琦善皆以大学士为钦差大臣,率八旗精兵以远征,迁延失机,令敌坐大,至是始知旗兵之不可用,而委任汉人之机,乃发于是矣。”材料旨在说明晚清时期

A.八旗精兵腐朽不堪 B.政府权力结构变动

C.农民起义蓬勃发展 D.满汉民族隔阂消失

B

2.下列对《资政新篇》评价正确的是

A.推动了思想的解放 B.体现了历史发展潮流

C.推动民族资本主义发展 D.根除了农民阶级的局限

B

4.《申报》曾报道:“奉天为我圣祖神宗当日发祥之地,今虽势不能敌,岂可轻以尺寸与人”,还有旅顺、威海皆军事要地,因而“中国万不可允倭人割地之请”。与此报道相关的战争出现的背景是

A.中华民族危机日益加深 B.清政府成为统治中国的工具

C.帝国主义侵略扩张的需要 D.列强掀起瓜分中国的狂潮

C

5.总理衙门大臣对本署事务实行集体负责,有关公务的奏折必须联名上陈。总理衙门成立后,各项新式事务遭到部分清流派人物频繁地上书反对;主持洋务的恭亲王奕诉和慈禧太后则将倭仁、翁同穌等清流派官员任命为总理衙门大臣。这一策略

A.一定程度上减少了变革阻力 B.保证了外交政策的合理性

C.促进西学与传统文化的融合 D.实现了保守力量思想革新

A

第17课

国家出路的探索与列强侵略的加剧

课程标准:认识鸦片战争后农民阶级、地主阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性;认识边疆危机与甲午中日战争对中国社会的影响

1.天国之兴

太平天国运动的背景

一、太平天国运动

1843年,广州花县的秀才洪秀全赴广州第四次参加科举考试,但仍未中举,回家后,他在翻阅以前在广州应试时偶然得到的一本宣传基督教的小册子《劝世良言》,从“上帝面前人人平等”的思想中受到启发,于是洪秀全萌生了反抗清朝封建统治者的想法。随后创立拜上帝教,假说自己是上帝次子,特下凡除妖魔,以传教为名,号召群众,建立人人平等的“人间天国”,等待时机,推翻清政府,掀起了一场波澜壮阔的太平天国运动。

材料一 鸦片战争后,鸦片走私导致白银外流、银价激涨,洋货涌入导致传统手工业破产,巨额赔款加重人民负担,所以有史学家评价说:太平天国运动是“鸦片战争炮声的回声”。

材料二 清政府为了支付战争赔款和军费开支,极力搜刮,加捐加税。官府常抓人毒打交不起税的人。1843—1850年规模较大的群众暴动有70余起,遍及十几个省。

材料三 1846年—1850年,两广地区水、旱、虫灾不断,广大劳动人民陷于饥饿和死亡的困境。

1

外国资本主义的侵略,民族矛盾激化

2

清政府吏治腐败,各级官吏大肆搜刮人民,阶级矛盾激化

3

两广地区自然灾害连年不断。

1.天国之兴

太平天国运动的背景

一、太平天国运动

中国面临的民族矛盾和阶级矛盾空前尖锐

1.天国之兴

太平天国运动的背景

一、太平天国运动

①外因:外国资本主义的侵略,民族矛盾激化;

②内因(根本原因):清政府吏治腐败,阶级矛盾激化;

③直接原因:两广地区连年自然灾害;

④有利条件:洪秀全创立“拜上帝会”,且参加民众日益增多。

总之,太平运动是原本已激化的阶级矛盾在民族矛盾下的总爆发。

2.天国之盛

从金田起义到定都天京

一、太平天国运动

1851年1月广西桂平县金田村起义

金田

1851年9月永安建制,初步建立政权

1853年,攻占南京,改南京为天京

永安

武昌

安庆

天京

天津

北京

北伐

西征

措施:

政治:纲领性文件《天朝天田亩制度》

军事:北伐、西征

2.天国之盛

《天朝田亩制度》

一、太平天国运动

“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分 ……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

——摘自《天朝田亩制度》

目的:满足农民得到土地的愿望

主张:“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”

评价:

积极:

否定了封建土地所有制,反映了农民追求社会财富平均的理想,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶。(革命性)

局限:

①把小农经济作为追求目标,未超越封建主义范畴。(落后性)

②绝对平均主义,严重脱离实际,无法实现。(空想性)

未实施

3.天国梦的破碎

太平天国运动的失败

一、太平天国运动

(1)天京事变

1856年,领导集团发生内讧,太平天国由此元气大伤。天京事变是太平天国由盛转衰的分水岭,标志着太平天国由战略进攻转为战略防御,逐步呈衰落态势。

陈玉成 李秀成

(2)后期重要领导核心

起用年轻将领陈玉成和李秀成;任命洪仁玕主持朝政,提出《资政新篇》。

3.天国梦的破碎

《资政新篇》

一、太平天国运动

政治上,主张依法治国,设新闻官,广采社会舆论,官吏由公众选举;

经济上,主张学习西方,发展工商业,奖励技术发明,建铁路、造轮船;

文教上,提倡设立新式学堂,办医院,禁止贩卖人口。

——洪仁玕《资政新篇》

未实施

积极性:

提出了新的社会经济政策,回答了农民革命应当何去何从的问题,是先进的中国人首次提出的在中国发展资本主义的方案。

局限性:

未反映农民最迫切的愿望和要求;缺乏实现的必要条件。

3.天国梦的破碎

失败原因的探索

一、太平天国运动

材料一 分散落后的自然经济使得作为个体小生产者的农民自私;不思进取,不能用科学的理论作指导,多用宗教等形式;不能提出切实可行的革命纲领;难以形成统一坚强的领导核心。

材料二 “现在说到我朝祸害之源,即洋人助妖之事,自我军两位勇猛王爵英王、翼王死后,我军确受重大损失,但如洋人不助敌军,则吾人断可长久支持。”

——《洪仁玕自述》

材料三 太平天国颁布了一套“贵贱宜分上下,制度必判尊卑”的礼制,从天王到普通士兵之间,等级非常森严。天王及诸王、侯都是世袭的。一些领导人滋长了享乐腐化的倾向,起义初期那种“敝衣草履,徒步相从”的质朴思想作风多被抛弃,代之而起的则是对权利名位和豪奢生活的追求。

——白寿彝《中国通史》第11卷

①根本原因:农民阶级的局限性

②客观原因:中外反动势力的联合绞杀

③领导集团内讧,战略决策失误

4.太平天国运动的影响

一、太平天国运动

自1853年夏天之后,中央财政已拨不下军费……现在总算有了一个名正言顺的征收渠道,谁也不肯将此交到中央财政去。厘金由此成了不受中央控制的大财源,由各省督抚所把持。……待到后来,曾国藩柄政两江,湘军征战八省,其总兵额最高时达到五十万!与清朝八十万经制兵已相距不远,而战斗力远远胜之。

——茅海建《苦命天子:咸丰皇帝奕詝》

在戊戌维新期间,金田起义常被康有为借来作为迫使皇帝变法的力量,这是用反衬来促成革新;辛亥革命时期,孙中山自觉接受了太平天国反清的正面影响和因争权夺利导致火拼的反面教训。

——陈旭麓《中国社会的新陈代谢》

影响

①沉重打击了清朝的封建统治,引起政治和权力结构的变化;

②湘淮系官僚集团(汉族地主势力)崛起,中央权力下沉,对此后的历史发展产生了重大影响;

③催生了洋务运动。

1、洋务兴起的背景

二、洋务运动

况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。

——1861年 曾国藩:《复陈购买外洋船炮折》

剿灭太平军、捻军等

农民起义军

抵御外来侵略

曾国藩

①第二次鸦片战争以后,清政府面临着内忧外患的窘境;

②一些较为开明的官员主张利用西方科技维护统治。

地方:李鸿章、张之洞、曾国藩、左宗棠

统治集团内部中较开明的官员,他们主张以中学为根本,利用西方先进技术,强兵富国,维护清王朝的统治。

19世纪60年代到90年代中期,洋务派掀起了旨在“自强”“求富”的运动。

中央:奕訢

“中学为体,西学为用”

“师夷长技以自强”

二、洋务运动

2、代表人物、指导思想

二、洋务运动

3、洋务实践

办军工求国强

1861年,曾国藩创办安庆内军械所

1865年,李鸿章创办江南制造总局

1866年,左宗棠筹办福州船政局

“中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。”

——李鸿章 《致总理衙门函》

创民企求国富

1878年,李鸿章创办开平煤矿

1890年,张之洞创办汉阳铁厂

1872年,李鸿章创办轮船招商局

1888年,张之洞创办湖北织布局

材料七 “欲自强必先浚饷,欲浚饷源,莫如振商务……微臣创设招商局之意,本是如此”。

——《李文忠公全集.奏稿》

建海军、壮塞防

1885年成立海军衙门

1875年创办南洋海军

1879年创办福建海军

海防

塞防

1888年创办北洋海军

1875年,左宗棠出塞收复新疆;1884年,清政府在新疆建立行省。

+

二、洋务运动

3、洋务实践

新学堂、新人才

师其法而不必尽用其人。欲觅制器之器与制器之人,则或专设一科取士。士终身悬以为富贵功名之鹄,则业可成,艺可精,而才亦可集。

—李鸿章 《致总理衙门函》

京师同文馆

赴美留学幼童

二、洋务运动

4、洋务的影响

结果:甲午中日战败,标志着洋务运动的破产

洋务运动,就其主观动机而言,他们未必有真心打破旧轨,但他们的主张却历史地包含着逸出旧轨的趋向……洋务运动汲取来的西方知识对中国传统社会的冲击,比十次农民战争更大。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

积极:

(1)洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。

(2)进一步瓦解传统的自然经济,促进中国民族资本主义产生,一定程度上抵制了外国经济侵略;

(3)培养了一批新式人才,开近代教育的先河;

(4)是中国近代化的开端。

消极:

洋务派的初衷,只是引进西方的军事和生产技术,维护封建制度,因此失败是必然的。这是地主阶级洋务派的局限性。

“……(清政府如同)被击败的癌症末期的老拳师,在观察强大对手的优点时,不归功于对手的强壮如牛,反而归功于对手有一副漂亮的拳击手套……运动的目的就是弄那么一副漂亮的拳击手套。”

——柏杨《中国人史纲》

积极:

(1)洋务新政引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。

(2)进一步瓦解传统的自然经济,促进中国民族资本主义产生,一定程度上抵制了外国经济侵略;

(3)培养了一批新式人才,开近代教育的先河;

(4)是中国近代化的开端。

消极:

洋务派的初衷,只是引进西方的军事和生产技术,维护封建制度,因此失败是必然的。这是地主阶级洋务派的局限性。

三、边疆危机与甲午中日战争

1、边疆危机

1865-1877年英国支持阿古柏入侵新疆。

1871年,沙俄占领伊犁。

1875-1878,左宗棠平定新疆。

1884,清政府在新疆建省。

1883-1885年 中法战争

马尾海战,福建水师全军覆没。

台湾刘铭传多次击败法军。

1874年,日本侵犯我国台湾,东南海防局势紧张。

1885,清军在冯子材带领下取得镇南关大捷;中法签订《越南条款》,承认法国占领越南。

1894-1895,中日甲午战争。

1879年,吞并琉球,宗藩体系逐渐瓦解。

1885年,台湾建省。

三、边疆危机与甲午中日战争

2、甲午中日战争

中日战争爆发的背景

朝鲜为我大清藩属,二百余年,岁修职贡,为中外所共知。各国公论,皆以日本师出无名,不合情理,劝令撤兵,和平商办。乃竟悍然不顾,迄无成说,反更陆续添兵,朝鲜百姓及中国商民,日加惊扰,是以添兵前往保护。

——摘自《光绪皇帝宣战上谕的咨文》

1855年,日本学者吉田松阴公开宣称:“一旦军舰大炮稍微充实,便可开拓虾夷,晓喻琉球,使之会同朝觐;责难朝鲜,使之纳币进贡;割南满之地,收台湾、吕宋,占领整个中国,君临印度。”

日本在“明治维新”以后,大力发展资本主义,国力逐渐强盛。但国内市场狭小,统治集团急需从对外侵略扩张中寻求出路,制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。

——《普通高中课程标准实验教科书》

①根本原因:明治维新后,日本民族资本主义的发展,对中国蓄谋已久;

②直接原因:朝鲜农民起义;

③清政府的腐败;

④世界资本主义国家向帝国主义过渡,默许日本的行为。

丰岛

1894.7.25

平壤

1894.9.15

黄海海战

1894.9.17

1894.10,

旅顺,大屠杀

1895.2.2

威海卫

邓世昌

丁汝昌

1.甲午中日战争爆发:1894.8

↓

2.平壤战役(1894.9)

↓

3.黄海海战(1894年9月)

↓

4.辽东战役(1894.10 旅顺大屠杀)

↓

5.威海卫战役(18945.2),北洋舰队覆灭

三、边疆危机与甲午中日战争

2、甲午中日战争

过程

甲午中日战争形势示意图

1895年,清政府战败,被迫签订《马关条约》

内 容 危 害

割辽东半岛、台湾全岛及其附属岛屿、澎湖列岛给日本

赔偿日本军费2亿两白银

开放重庆、沙市、苏州、杭州四地为新的通商口岸

允许日本在华设厂

更严重的破坏了中国的主权和领土完整,刺激了列强瓜分中国的野心,民族危机进一步加深,继《南京条约》之后危害最为严重的不平等条约

巨额赔款使清政府财政不堪重负,不得不大举外债,便利了列强通过贷款控制中国的经济命脉

列强侵略势力深入到中国内地

进一步掠夺中国的原料和廉价劳动力,外国资本的挤压阻碍着中国民族资本主义的发展;商品输出变为资本输出。

三、边疆危机与甲午中日战争

2、甲午中日战争

结果

中国半殖民地半封建社会程度大大加深了

(1)掀起了列强瓜分中国的狂潮,中国半殖民地半封建化大大加深;

(2)证明了洋务运动的破产;

(3)中华民族危机加深,民族意识觉醒,中国人民救亡图存的运动掀起高潮;

(4)客观上促进了民族资本主义的发展;

(5)民族资产阶级登上历史舞台,如维新派、革命派;

(6)思想:向西方学习由器物(技术)层面到制度层面;

三、边疆危机与甲午中日战争

2、甲午中日战争

影响

四、瓜分中国的狂潮

1、三国干涉还辽

(1)图中的“渔夫”代表哪个国家

日本

(2) 漫画代表甲午战后的哪一件事件?

(3)渔夫虽然丧失了鱼,但在中国仍获取了什么补偿?

三国“干涉还辽”

3000万两赎辽费

辽东

(4)清政府要在3年内向日本交出2.3亿两白银,没钱怎么办?

向列强借款3亿两白银

经济上:资本输出

①列强争相成为中国的债主;②掠夺铁路和矿工权。

政治上:划分势力范围

四、瓜分中国的狂潮

2、划分势力范围

太平天国失败

洋务运动破产

农民阶级的局限性

地主阶级的局限性

又将如何探索?

寻找出路

列强侵略加剧

课堂检测

1.自咸,以前,将相要职,汉人从无居之者。及洪杨之发难也,赛尚阿、琦善皆以大学士为钦差大臣,率八旗精兵以远征,迁延失机,令敌坐大,至是始知旗兵之不可用,而委任汉人之机,乃发于是矣。”材料旨在说明晚清时期

A.八旗精兵腐朽不堪 B.政府权力结构变动

C.农民起义蓬勃发展 D.满汉民族隔阂消失

B

2.下列对《资政新篇》评价正确的是

A.推动了思想的解放 B.体现了历史发展潮流

C.推动民族资本主义发展 D.根除了农民阶级的局限

B

4.《申报》曾报道:“奉天为我圣祖神宗当日发祥之地,今虽势不能敌,岂可轻以尺寸与人”,还有旅顺、威海皆军事要地,因而“中国万不可允倭人割地之请”。与此报道相关的战争出现的背景是

A.中华民族危机日益加深 B.清政府成为统治中国的工具

C.帝国主义侵略扩张的需要 D.列强掀起瓜分中国的狂潮

C

5.总理衙门大臣对本署事务实行集体负责,有关公务的奏折必须联名上陈。总理衙门成立后,各项新式事务遭到部分清流派人物频繁地上书反对;主持洋务的恭亲王奕诉和慈禧太后则将倭仁、翁同穌等清流派官员任命为总理衙门大臣。这一策略

A.一定程度上减少了变革阻力 B.保证了外交政策的合理性

C.促进西学与传统文化的融合 D.实现了保守力量思想革新

A

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进