第十二课 辽宋夏金元的文化 课件--2021-2022学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第十二课 辽宋夏金元的文化 课件--2021-2022学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册(23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-12 10:14:46 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

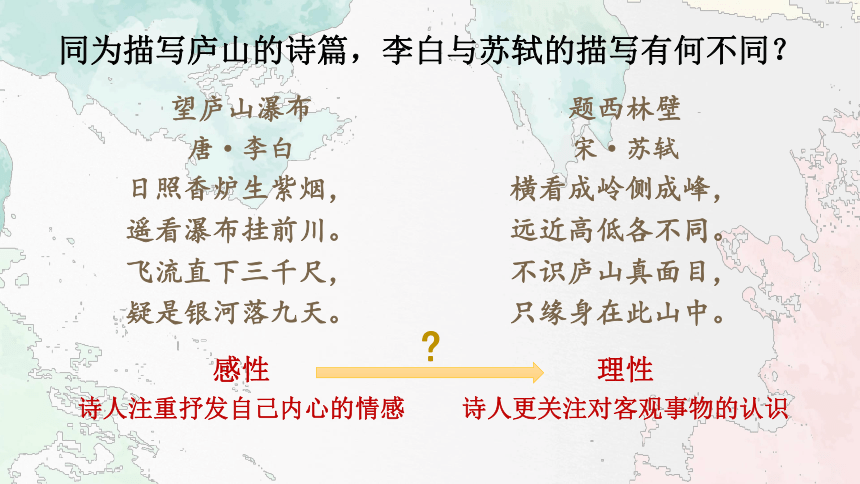

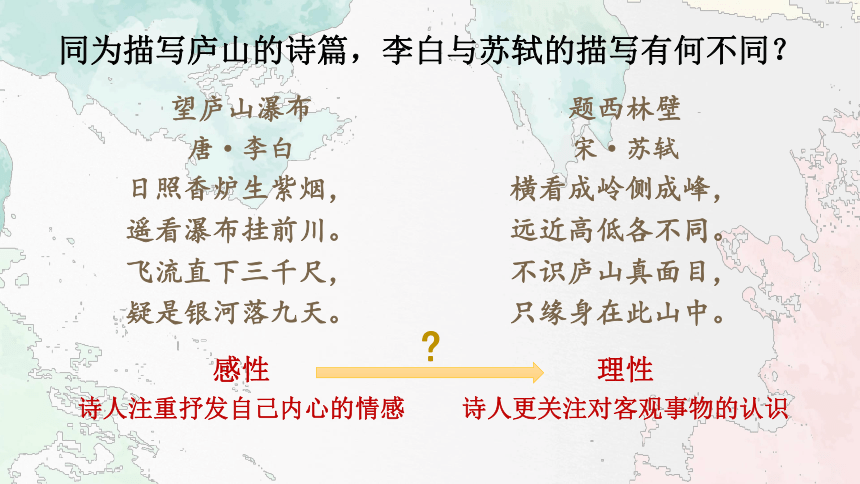

望庐山瀑布

唐·李白

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

题西林壁

宋·苏轼

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

感性

诗人注重抒发自己内心的情感

理性

诗人更关注对客观事物的认识

同为描写庐山的诗篇,李白与苏轼的描写有何不同?

第12课 辽宋夏金元的文化

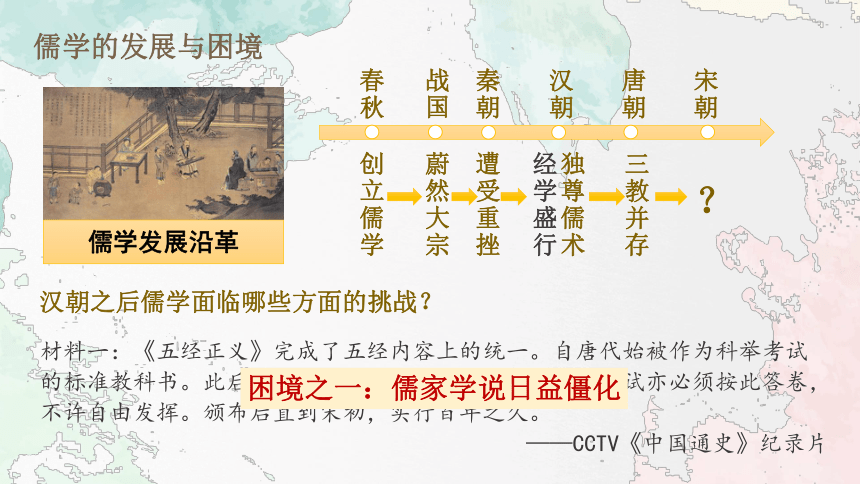

儒学的发展与困境

儒学发展沿革

春秋

创立儒学

战国

秦朝

汉朝

唐朝

宋朝

蔚然大宗

遭受重挫

独尊儒术

三教并存

?

经学盛行

汉朝之后儒学面临哪些方面的挑战?

材料一:《五经正义》完成了五经内容上的统一。自唐代始被作为科举考试的标准教科书。此后,注释儒经必须以此为标准,科举应试亦必须按此答卷,不许自由发挥。颁布后直到宋初,实行百年之久。

——CCTV《中国通史》纪录片

困境之一:儒家学说日益僵化

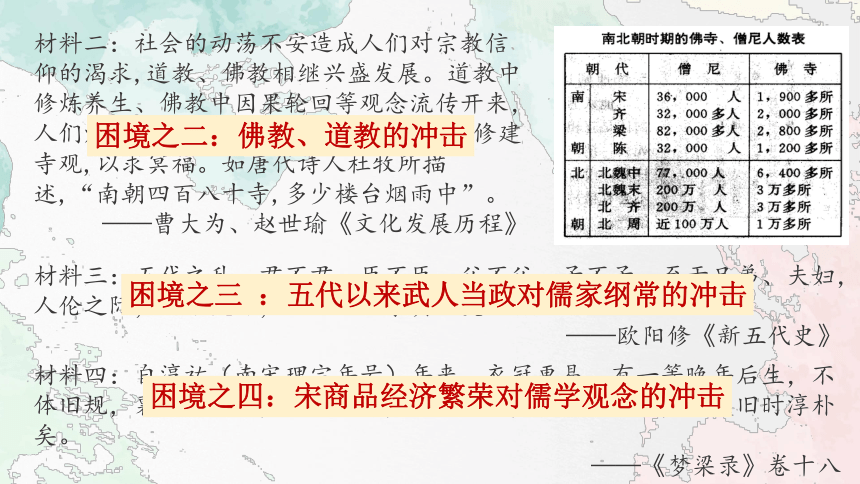

材料二:社会的动荡不安造成人们对宗教信仰的渴求,道教、佛教相继兴盛发展。道教中修炼养生、佛教中因果轮回等观念流传开来,人们烧炼丹药,追求长生,或者写经造佛,修建寺观,以求冥福。如唐代诗人杜牧所描述,“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”。

——曹大为、赵世瑜《文化发展历程》

困境之二:佛教、道教的冲击

材料三:五代之乱,君不君,臣不臣,父不父,子不子,至于兄弟、夫妇,人伦之际,无不大坏,而天理几乎其灭矣。

——欧阳修《新五代史》

材料四:自淳祐(南宋理宗年号)年来,衣冠更易。有一等晚年后生,不体旧规,裏奇巾异服,三五为群,斗美夸丽,殊令人厌见,非复旧时淳朴矣。

——《梦梁录》卷十八

困境之三 :五代以来武人当政对儒家纲常的冲击

困境之四:宋商品经济繁荣对儒学观念的冲击

面对儒学发展的困境,北宋众多儒家学者做了什么?

儒学复兴运动

他们(儒学者)力图挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务,特别是希望充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用。

张 载

口号:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

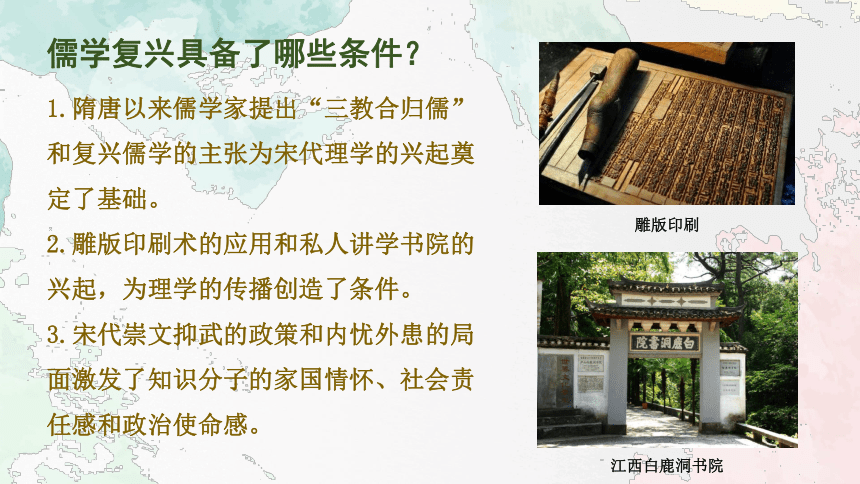

儒学复兴具备了哪些条件?

1.隋唐以来儒学家提出“三教合归儒”和复兴儒学的主张为宋代理学的兴起奠定了基础。

2.雕版印刷术的应用和私人讲学书院的兴起,为理学的传播创造了条件。

3.宋代崇文抑武的政策和内忧外患的局面激发了知识分子的家国情怀、社会责任感和政治使命感。

雕版印刷

江西白鹿洞书院

程朱理学

什么是“理学”?什么是“理”?

理学是两宋时期的一批儒家学者融合佛、道思想,形成的一套包括宇宙观、人生观、认识论的理论体系。理学家认为,“理”是自然界和社会的根本原则,也称“天理”。

“理学”有什么特点?

比较注重抽象思维;将宇宙观、人生观、认识论相结合。

何为“宇宙观”、“认识论”、“方法论”?

“理学”中的宇宙观、人生观、认识论分别是什么?

程朱理学

问:天道如何?曰:只是理。理便是天道也。且如说“皇天震怒”,终不是有人在上震怒,只是理如此。

——程颢、程颐《河南程氏遗书》卷22上《伊川杂录》

物物皆有理。如火之所以热,水之所以寒,至于君臣、父子间皆是理。

——程颢、程颐《河南程氏遗书》卷19《杨遵道录》

宇宙观:“理”是宇宙万物的本源,是自然界和社会的根本原则

程 颢

程 颐

代表人物及地位:北宋时期的程颢、程颐——理学奠基人

程朱理学

代表人物及地位:南宋时期的朱熹——理学的集大成者

宇宙观:“理”是宇宙万物的本源,是自然界和社会的根本原则

宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在!

——朱熹:《晦庵先生朱文公文集》卷70《读大纪》

朱 熹

人生观:“存天理,灭人欲”

“饮食,天理也,山珍海味,人欲也,夫妻,天理也,三妻四妾,人欲也。”

人之一心,天理存,则人欲亡。人欲胜,则天理灭,未有天理人欲夹杂者。

——朱熹:《朱子语类》卷13《学七》

你如何看待“存天理,灭人欲”?

程朱理学

伦理观:三纲五常

所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇,不是天理?

——朱熹:《朱文公文集》

程朱理学

一方面,它反映了一种对人高标准、严要求的修养理念,要求人摒弃过度的欲望,追求更高的精神境界,体现出准宗教的道德自律精神,具有一定的积极意义。

另一方面,它具有禁锢合理欲望、扼杀人性的潜在可能,极易成为统治者束缚被统治者的精神工具。

你如何看待“存天理,灭人欲”?

程朱理学

认识论与方法论:格物致知

凡一物上有一理,须是穷致其理。知者吾之所固有,然不致则不能得之;而致知必有道,故曰致知在格物。

——程颢、程颐《二程遗书》卷18

格物,即考查研究具体事物;致知,就是获取事物之理。

格物致知指的是探究具体事物以获得其中的“理”,达到对普遍天理的认识。

程朱理学

朱熹的儒学教育

1.编“四书”并加以注释,作为先于“五经”的儒学基础读物。

2.重视儒学的普及化、通俗化。编著《四书章句集注》,用理学思想重新解释四书,使理学观念深入人心。

3.编著《小学集注》,旨在教育青少年遵循“三纲五常”的道德规范。

思考:程朱理学为什么能受到官方推崇?

它对后世又产生了怎样的影响?

程朱理学受到官方推崇的原因:

1.五代十国的长期分裂与战乱,使传统伦理道德规范遭到极大破坏,社会需要新的适应封建统治的思想出现。

2.程朱等人对儒家学说进行了新的阐释和改造,使理学成为一种以儒、佛、道“三教合一”为特征的新儒学,并提出一系列重要的道德规范和修养方法,适应了封建统治的需要。

程朱理学对后世产生的影响:

理学对后世的最大影响是儒学的普及化、通俗化。汉代儒学强化了君为臣纲,宋代的理学不仅强化了君为臣纲,而且使父为子纲、夫为妻纲深入人心,将儒家的伦理道德观念推广到整个社会中。

文学艺术形式 概念或特点 代表人物或成就

文学 宋词

元曲

艺术 杂剧

话本 ——

书法

绘画

词的句子长短不等,用来配乐歌唱,根据乐谱分为不同的词牌,各有固定格式

以豪放派的苏轼、辛弃疾和婉约派的柳永、李清照的词作成就最突出

元曲,包括散曲和杂剧

演员将散曲连缀歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白来表达一个完整故事情节的戏曲艺术形式

元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成就,代表作家有关汉卿(代表作《窦娥冤》)、王实甫(代表作《西厢记》)

话本就是宋元时期说书的底本,实际上就是早期的白话小说

与唐朝相比更加追求个性,不拘法度

⑴以山水画最为突出,不强调写实,注重意境和笔墨情趣;

⑵花鸟画、人物画水平也很高

⑴北宋苏轼、元朝赵孟頫等人的行书备受世人喜爱;

⑵宋徽宗赵佶在书法、绘画方面均有很高造诣

宋词赏析

豪放派

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生。

——辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

代表人物:

苏轼

辛弃疾

婉约派

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

——李清照《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

代表人物:

李清照

柳永

思考:词在宋朝进入鼎盛时期的原因?

文学艺术

1.两宋城市手工业、商业的繁荣,是宋词兴盛的物质基础。

2.市民阶层扩大,物质生活水平提高,文化娱乐生活需求增长。

3.两宋社会矛盾、民族矛盾尖锐复杂,词这种新的文学体裁便于文人表达丰富的思想情感。

4.宋代的“崇文”政策为知识分子表达思想、抒发情感提供了相对自由宽松的环境。

5.大兴科举和士大夫们的引领倡导使吟诗作词蔚然成风。

6.印刷技术的改进和书院的兴起便于词的推广传播。

散曲是一种比词更灵活、更通俗的长短句配乐诗歌体裁,更加适合市井演唱的需要。

将成套的散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白,安排不同的角色,来表达一个完整的故事情节,形成了杂剧。

元杂剧标志着我国古代戏曲艺术的成熟。

元曲四大家

关汉卿、白朴、马致远、郑光祖

元曲四大悲剧

关汉卿《窦娥冤》、马致远《汉宫秋》、

白朴《梧桐雨》、纪君祥《赵氏孤儿》

文学艺术

元曲(散曲和杂剧)

文学艺术

书法“宋四家”:苏、黄、米、蔡(行书),宋徽宗赵佶(瘦金体)

绘画:以山水画最为突出,不强调写实,注重意境与笔墨意趣。

苏轼《前赤壁赋》

黄庭坚《花气熏人帖》

宋徽宗“瘦金体”

科技

科技 三大发明 印刷术

火药

指南针

其他 杰出人物 及著作

雕版普及,毕昇发明活字印刷术

大量制造并用于军事,火器升级

人工磁化,应用于航海

沈括

《梦溪笔谈》

郭守敬

《授时历》

王祯《农书》

活字印刷术

火药

指南针

三大发明的传播给世界带来了什么影响?

火药、罗盘、印刷术——这是预兆资产阶级社会到来的三项伟大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,罗盘打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术却变成新教的工具,并且一般地说变成科学复兴的手段,变成创造精神发展的必要前提的最强大的推动力。

——马克思《机器·自然力和科学的应用》

少数民族文字

契丹文

西夏文

女真文

蒙古文

以上少数民族文字的共同之处是什么?

都是模仿汉字字形创造本民族文字。

这说明了什么?

草原文明

农耕文明

民族文化交融

vs

元代多元文化的并存融汇,的确是隋唐文化多样化的繁荣鼎盛以后的又一段值得称道的现象。文化的发展繁荣,需要开放和多样化,也需要多个子文化或子文明之间的彼此碰撞、竞争。

—— 李治安:《元史十八讲》

望庐山瀑布

唐·李白

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

题西林壁

宋·苏轼

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

感性

诗人注重抒发自己内心的情感

理性

诗人更关注对客观事物的认识

同为描写庐山的诗篇,李白与苏轼的描写有何不同?

第12课 辽宋夏金元的文化

儒学的发展与困境

儒学发展沿革

春秋

创立儒学

战国

秦朝

汉朝

唐朝

宋朝

蔚然大宗

遭受重挫

独尊儒术

三教并存

?

经学盛行

汉朝之后儒学面临哪些方面的挑战?

材料一:《五经正义》完成了五经内容上的统一。自唐代始被作为科举考试的标准教科书。此后,注释儒经必须以此为标准,科举应试亦必须按此答卷,不许自由发挥。颁布后直到宋初,实行百年之久。

——CCTV《中国通史》纪录片

困境之一:儒家学说日益僵化

材料二:社会的动荡不安造成人们对宗教信仰的渴求,道教、佛教相继兴盛发展。道教中修炼养生、佛教中因果轮回等观念流传开来,人们烧炼丹药,追求长生,或者写经造佛,修建寺观,以求冥福。如唐代诗人杜牧所描述,“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”。

——曹大为、赵世瑜《文化发展历程》

困境之二:佛教、道教的冲击

材料三:五代之乱,君不君,臣不臣,父不父,子不子,至于兄弟、夫妇,人伦之际,无不大坏,而天理几乎其灭矣。

——欧阳修《新五代史》

材料四:自淳祐(南宋理宗年号)年来,衣冠更易。有一等晚年后生,不体旧规,裏奇巾异服,三五为群,斗美夸丽,殊令人厌见,非复旧时淳朴矣。

——《梦梁录》卷十八

困境之三 :五代以来武人当政对儒家纲常的冲击

困境之四:宋商品经济繁荣对儒学观念的冲击

面对儒学发展的困境,北宋众多儒家学者做了什么?

儒学复兴运动

他们(儒学者)力图挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务,特别是希望充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用。

张 载

口号:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

儒学复兴具备了哪些条件?

1.隋唐以来儒学家提出“三教合归儒”和复兴儒学的主张为宋代理学的兴起奠定了基础。

2.雕版印刷术的应用和私人讲学书院的兴起,为理学的传播创造了条件。

3.宋代崇文抑武的政策和内忧外患的局面激发了知识分子的家国情怀、社会责任感和政治使命感。

雕版印刷

江西白鹿洞书院

程朱理学

什么是“理学”?什么是“理”?

理学是两宋时期的一批儒家学者融合佛、道思想,形成的一套包括宇宙观、人生观、认识论的理论体系。理学家认为,“理”是自然界和社会的根本原则,也称“天理”。

“理学”有什么特点?

比较注重抽象思维;将宇宙观、人生观、认识论相结合。

何为“宇宙观”、“认识论”、“方法论”?

“理学”中的宇宙观、人生观、认识论分别是什么?

程朱理学

问:天道如何?曰:只是理。理便是天道也。且如说“皇天震怒”,终不是有人在上震怒,只是理如此。

——程颢、程颐《河南程氏遗书》卷22上《伊川杂录》

物物皆有理。如火之所以热,水之所以寒,至于君臣、父子间皆是理。

——程颢、程颐《河南程氏遗书》卷19《杨遵道录》

宇宙观:“理”是宇宙万物的本源,是自然界和社会的根本原则

程 颢

程 颐

代表人物及地位:北宋时期的程颢、程颐——理学奠基人

程朱理学

代表人物及地位:南宋时期的朱熹——理学的集大成者

宇宙观:“理”是宇宙万物的本源,是自然界和社会的根本原则

宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在!

——朱熹:《晦庵先生朱文公文集》卷70《读大纪》

朱 熹

人生观:“存天理,灭人欲”

“饮食,天理也,山珍海味,人欲也,夫妻,天理也,三妻四妾,人欲也。”

人之一心,天理存,则人欲亡。人欲胜,则天理灭,未有天理人欲夹杂者。

——朱熹:《朱子语类》卷13《学七》

你如何看待“存天理,灭人欲”?

程朱理学

伦理观:三纲五常

所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇,不是天理?

——朱熹:《朱文公文集》

程朱理学

一方面,它反映了一种对人高标准、严要求的修养理念,要求人摒弃过度的欲望,追求更高的精神境界,体现出准宗教的道德自律精神,具有一定的积极意义。

另一方面,它具有禁锢合理欲望、扼杀人性的潜在可能,极易成为统治者束缚被统治者的精神工具。

你如何看待“存天理,灭人欲”?

程朱理学

认识论与方法论:格物致知

凡一物上有一理,须是穷致其理。知者吾之所固有,然不致则不能得之;而致知必有道,故曰致知在格物。

——程颢、程颐《二程遗书》卷18

格物,即考查研究具体事物;致知,就是获取事物之理。

格物致知指的是探究具体事物以获得其中的“理”,达到对普遍天理的认识。

程朱理学

朱熹的儒学教育

1.编“四书”并加以注释,作为先于“五经”的儒学基础读物。

2.重视儒学的普及化、通俗化。编著《四书章句集注》,用理学思想重新解释四书,使理学观念深入人心。

3.编著《小学集注》,旨在教育青少年遵循“三纲五常”的道德规范。

思考:程朱理学为什么能受到官方推崇?

它对后世又产生了怎样的影响?

程朱理学受到官方推崇的原因:

1.五代十国的长期分裂与战乱,使传统伦理道德规范遭到极大破坏,社会需要新的适应封建统治的思想出现。

2.程朱等人对儒家学说进行了新的阐释和改造,使理学成为一种以儒、佛、道“三教合一”为特征的新儒学,并提出一系列重要的道德规范和修养方法,适应了封建统治的需要。

程朱理学对后世产生的影响:

理学对后世的最大影响是儒学的普及化、通俗化。汉代儒学强化了君为臣纲,宋代的理学不仅强化了君为臣纲,而且使父为子纲、夫为妻纲深入人心,将儒家的伦理道德观念推广到整个社会中。

文学艺术形式 概念或特点 代表人物或成就

文学 宋词

元曲

艺术 杂剧

话本 ——

书法

绘画

词的句子长短不等,用来配乐歌唱,根据乐谱分为不同的词牌,各有固定格式

以豪放派的苏轼、辛弃疾和婉约派的柳永、李清照的词作成就最突出

元曲,包括散曲和杂剧

演员将散曲连缀歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白来表达一个完整故事情节的戏曲艺术形式

元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成就,代表作家有关汉卿(代表作《窦娥冤》)、王实甫(代表作《西厢记》)

话本就是宋元时期说书的底本,实际上就是早期的白话小说

与唐朝相比更加追求个性,不拘法度

⑴以山水画最为突出,不强调写实,注重意境和笔墨情趣;

⑵花鸟画、人物画水平也很高

⑴北宋苏轼、元朝赵孟頫等人的行书备受世人喜爱;

⑵宋徽宗赵佶在书法、绘画方面均有很高造诣

宋词赏析

豪放派

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生。

——辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

代表人物:

苏轼

辛弃疾

婉约派

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

——李清照《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

代表人物:

李清照

柳永

思考:词在宋朝进入鼎盛时期的原因?

文学艺术

1.两宋城市手工业、商业的繁荣,是宋词兴盛的物质基础。

2.市民阶层扩大,物质生活水平提高,文化娱乐生活需求增长。

3.两宋社会矛盾、民族矛盾尖锐复杂,词这种新的文学体裁便于文人表达丰富的思想情感。

4.宋代的“崇文”政策为知识分子表达思想、抒发情感提供了相对自由宽松的环境。

5.大兴科举和士大夫们的引领倡导使吟诗作词蔚然成风。

6.印刷技术的改进和书院的兴起便于词的推广传播。

散曲是一种比词更灵活、更通俗的长短句配乐诗歌体裁,更加适合市井演唱的需要。

将成套的散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白,安排不同的角色,来表达一个完整的故事情节,形成了杂剧。

元杂剧标志着我国古代戏曲艺术的成熟。

元曲四大家

关汉卿、白朴、马致远、郑光祖

元曲四大悲剧

关汉卿《窦娥冤》、马致远《汉宫秋》、

白朴《梧桐雨》、纪君祥《赵氏孤儿》

文学艺术

元曲(散曲和杂剧)

文学艺术

书法“宋四家”:苏、黄、米、蔡(行书),宋徽宗赵佶(瘦金体)

绘画:以山水画最为突出,不强调写实,注重意境与笔墨意趣。

苏轼《前赤壁赋》

黄庭坚《花气熏人帖》

宋徽宗“瘦金体”

科技

科技 三大发明 印刷术

火药

指南针

其他 杰出人物 及著作

雕版普及,毕昇发明活字印刷术

大量制造并用于军事,火器升级

人工磁化,应用于航海

沈括

《梦溪笔谈》

郭守敬

《授时历》

王祯《农书》

活字印刷术

火药

指南针

三大发明的传播给世界带来了什么影响?

火药、罗盘、印刷术——这是预兆资产阶级社会到来的三项伟大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,罗盘打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术却变成新教的工具,并且一般地说变成科学复兴的手段,变成创造精神发展的必要前提的最强大的推动力。

——马克思《机器·自然力和科学的应用》

少数民族文字

契丹文

西夏文

女真文

蒙古文

以上少数民族文字的共同之处是什么?

都是模仿汉字字形创造本民族文字。

这说明了什么?

草原文明

农耕文明

民族文化交融

vs

元代多元文化的并存融汇,的确是隋唐文化多样化的繁荣鼎盛以后的又一段值得称道的现象。文化的发展繁荣,需要开放和多样化,也需要多个子文化或子文明之间的彼此碰撞、竞争。

—— 李治安:《元史十八讲》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进