广西壮族自治区柳州市2021-2022学年高一12月联考历史试题(Word解析版)

文档属性

| 名称 | 广西壮族自治区柳州市2021-2022学年高一12月联考历史试题(Word解析版) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-13 09:56:10 | ||

图片预览

文档简介

柳州市2021-2022学年高一12月联考

历史

一、单项选择题

1. 著名考古学家苏秉琦先生曾这样评价:“陶寺文化…确立了在当时诸方国中的中心地位,它相当于古史上的尧舜时代、亦即先秦史籍中出现的最早的“中国”,莫定了华夏的根基。”由此可知该学者认为陶寺文化

A. 代表器物是黑陶 B. 具备了国家的初始形态

C. 阶级分化不明显 D. 很可能是夏文化的遗址

2. 孔子说:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”“不义而富且贵,于我如浮云。”“君子谋道不谋食”。孔子强调的是

A. 治国理念 B. 有教无类 C. 道法自然 D. 个人修养

3. 公元前651年,齐桓公葵丘会盟时,参加会盟诸侯国只有齐、鲁、宋、卫等七国,周王派代表参加。到了公元前632年,晋文公践土会盟时,参加的诸侯国増加到九国,周王也被晋文公“召”来参加会盟。这反映出

A. 君主专制制度日趋成熟 B. 晋国的实力强于齐国

C. 分封制逐步遭到了破坏 D. 周王室支持诸侯争霸

4. 战国时期,各国货币不一,齐、燕行刀币,赵、魏行布币,楚国行蚁鼻钱,秦国行钱。在晚期楚国亦铸行布币,齐、燕亦铸行钱。这说明战国时期

A. 秦国国力明显增强 B. 区域间商贸联系的加强

C. 工商业主富比王侯 D. 货币使用状况日益混乱

5. 湖北云梦睡虎地11号秦築地出土了秦简《语书》,经比对,竹简上的文字多处为避秦始皇名讳,改“正”为“端”,如”“端民心”“公端人心”等。这一现象可用于说明

A. 皇帝权威至高无上 B. 秦始皇的功德受到称颂

C. “书同文”遭到抵制 D. 君主专制体制严谨高效

6. 汉惠帝时,为整修长安,征发徭役一般均利用农闲的时间,且每丁每年不超过30天,以不误农时,所以长安城的整修历时6年才完成。这反映出汉初

A. 君主专制受到制约 B. 实行与民休息的政策

C. 社会经济得到发展 D. 儒学确立了主流地位

7. 汉武帝即位后,在经济领域推行了一系列新举措,如改革币值,将铸币权收归中央;实行盐铁官营;推行均输平准,插手商业贸易,平抑物价;向工商业者征收财产税等。上述举措本质上反映了

A. 汉初经济凋敝的现实 B. 儒家仁政思想的要求

C. 统一国家发展的需要 D. 小农经济发展的必然

8. “封狼居胥”出自《汉书霍去病传》,指的是西汉大将霍去病登狼居背山筑坛祭天以告成功之事。后来“封狼居背”成为中华民族式将的最高荣誉之一。霍去病的主要功绩是

A 出使西域 B. 北击匈奴,屡立奇功 C. 平定七国之乱 D. 出任西域都护府长官

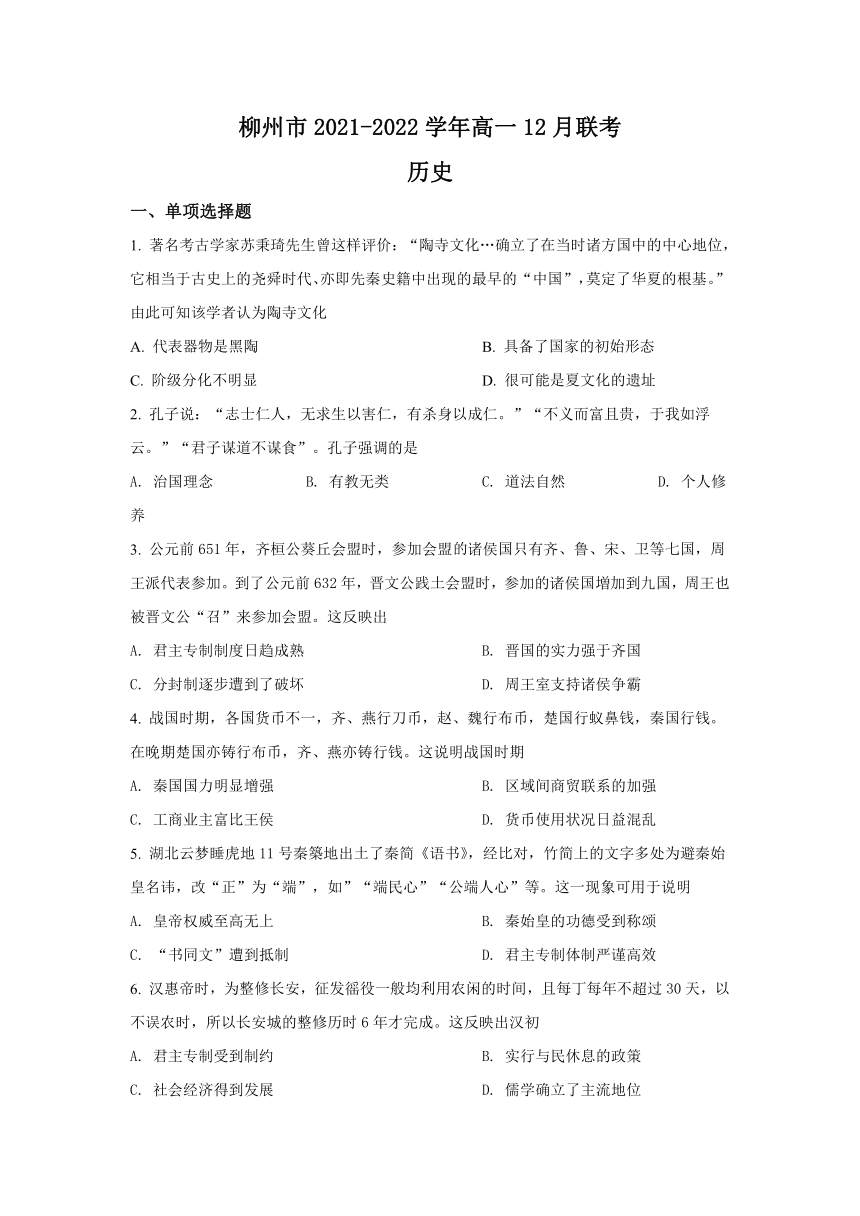

9. 王羲之被后人尊称为“书圣”,其代表作《兰亭集序》更是被誉为“天下第一行书”。下列书法作品与其风格一致的是( )

A. B.

C. D.

10. 贞观元年,检点使封德彝建议将征兵年龄从21岁提前到18岁。虽然相关诰敕经皇帝签署并下发,但时任要职的魏征坚决不肯署名,最终令诰敕没有颁行。据此推断,魏征最有可能任职于

A. 中书省 B. 门下省 C. 尚书省 D. 兵部

11. 唐朝科举不避时政,有价值的答卷相当于政治磋商活动中的种种提案。士人因而特别关心国运,比如白居易和元稹便根据时事一起作了数十篇模拟策试,尔后果然在科挙考试中被考官选中。这说明唐朝的科举制

A. 有利于选拔实用人才 B. 鉴别官员道德水平

C. 有利于加强君主专制 D. 排除世家子弟入仕

12. 780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“含地税人”朝“舍人税地”方向发展。这有利于

A. 促进农产品商品化提高 B. 加强中央政府对地方的管理

C. 促进均田制的稳定发展 D. 减轻政府对农民的人身控制

13. 宋太祖任命京官周渭到地方任知县。周渭到任时,大将符彦卿到郊外迎接,但周渭仅在马上作揖,“就馆,始与彦卿相见,略不降屈”。造成这一现象的主要原因是

A. 京官周渭对符彦卿的轻视 B. 周渭是来自京城的皇帝亲信

C. 中央集权制度的日益完善 D. 宋朝重文轻武的方针政策

14. 明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,并且被赋予“公”“保”虚衛,获得“票拟”职权;同时,皇帝也打破了“不许宦官识字”的惯例,并且以司礼监代皇帝批阅奏章。这本质上说明

A 皇帝权力日益衰落 B. 内阁日益掌握实权

C. 君主专制统治加强 D. 宦官权力恶性膨胀

15. 据表可知,清代

顺治 册封五世达赖,“达赖喇嘛"尊号

康熙 册封五世班禅,“班禅额尔德尼"尊号

雍正 1727年,派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏

乾隆 确立金瓶掣签制度。清政府规定达赖、班禅去世后再选的转世灵童必须通过驻藏大臣主持的金瓶掣签仪式来确认,报朝廷批准。

A. 中央政府对西藏因俗而治 B. 西藏正式归属中央统治

C. 西藏地区经济文化加速发展 D. 政府高度关注边疆问题

16. 学者陈晓楠曾说:“这部充满时代气息的著作,既没有能够在太平天国内部化作征伐江山的动力,也没能对后世思想家产生任何的影响,…但依然给这个腐朽的农民起义运动,带来了抹亮丽的新鲜的时代色彩。”材料所评论的著作是

A. 《天朝田亩制度》 B. 《四洲志》 C. 《变法通议》 D. 《资政新篇》

二、材料解析题

17. 中国古代服饰的发展变迁反映了各朝代政治、经济、文化的状况。根据材料,回答下列问题。

材料一 中国服饰最早可以追溯到原始社会。北京周ロ店山顶洞人遗址中发现的骨针,证实当时已能利用兽皮一类自然材料 缝制简单的衣服,中华服饰文化史由此发端。从原始社会到夏商周,直至清代,中国这个“衣冠之国”的服怖表現出以款式、色彩、面料等的不同体现不同等级身份的特色。中国传统服饰文化是我国优秀传统文化的重要组成部分。

——改编自《中国服饰鉴赏》

材料二 礼乐制度较西周其它制度,最大的特点就是可视化。《周礼》规定了周王和贵族在各种场合的服饰要求,王室公卿为表示尊贵威严,在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。《周礼》中关于服怖的规定,紧紧国绕了周人的治国思想,是穿在身上的政治。

——改编自谢红《中国历代服怖賞析》

材料三 魏晋南北朝时期,等级服饰有所变革,民族服饰大为交融,且这种变化是双向的。一方面,汉族发现胡服短小紧身、便于活动。南方出现的新服佛之一是裤,即上身穿齐膝长衣,下身穿裤。这是汉族服受少敏民族文化影响最直接的特征。另一方面,少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响,穿起了汉族服装。鲜卑族北朝迁都洛阳后,孝文帝推行华化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉衣冠”。使秦汉以来冠服制得以续,推动了中华服饰文化的发展。

——改编自谢红《中国历代服饰赏析》

(1)根据材料一、概括中国占代服饰发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识分析,为什么说“(西周的服饰)是穿在身上的政治”?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期服饰出现双向变化的原因。

18. 城市的发展折射时代的变迁。阅读材料,回答下列问题。

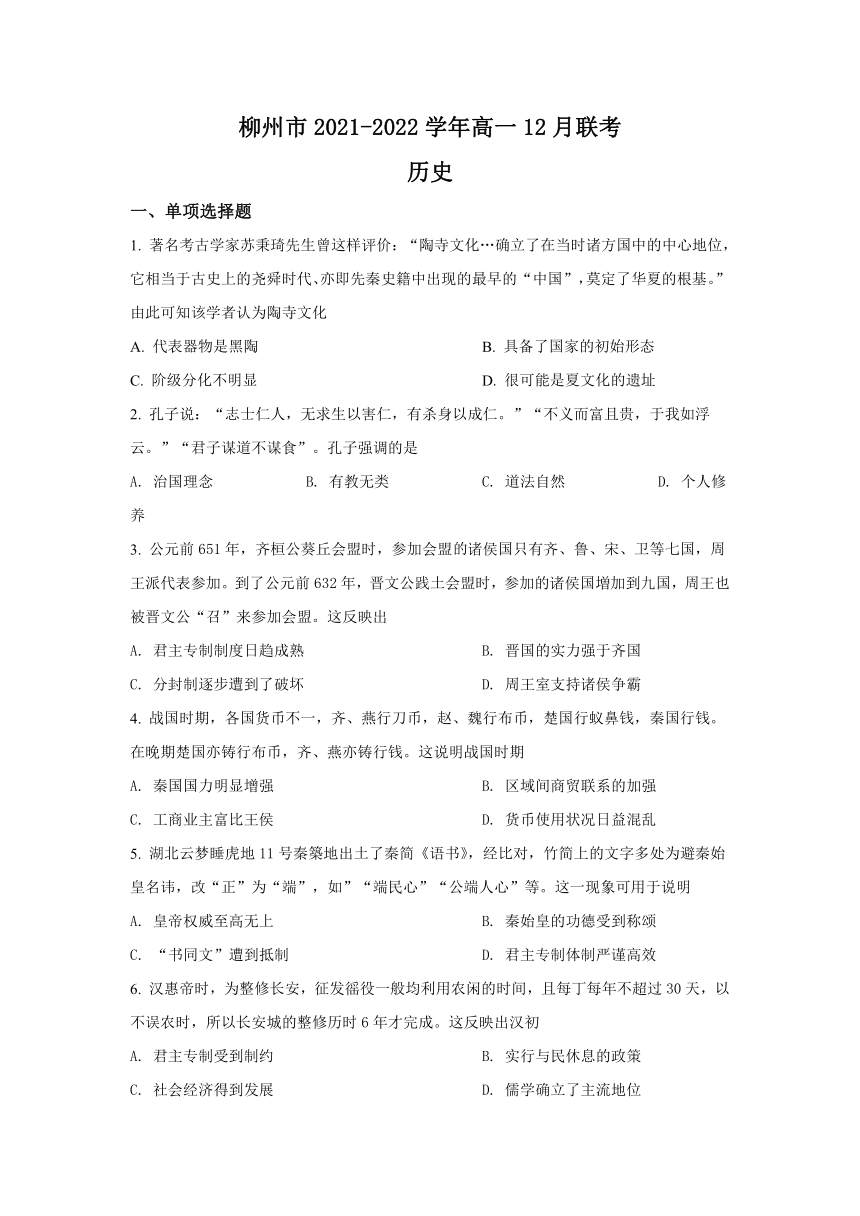

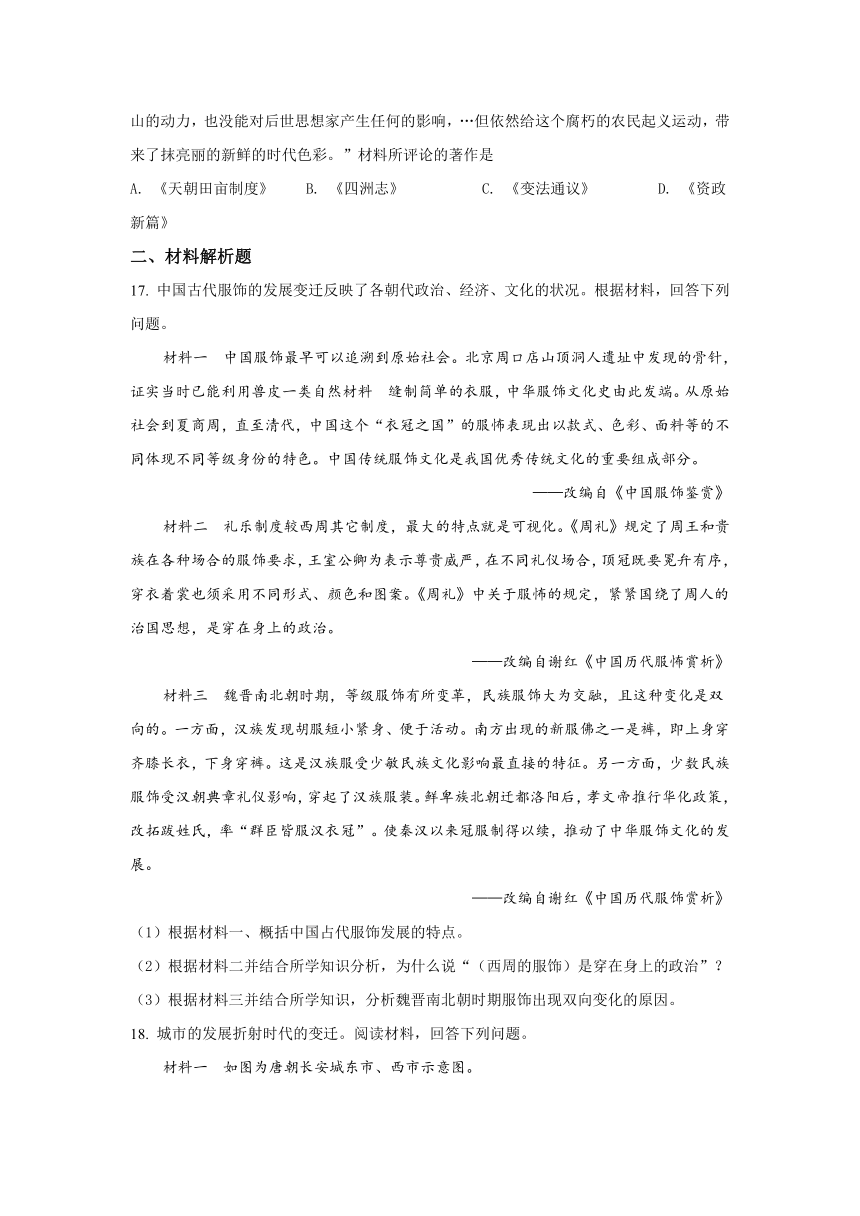

材料一 如图为唐朝长安城东市、西市示意图。

(注:市署为政府管理商业的机构,常平仓、平准署是隶属中央的派驻机构,邸店是专供商人存货、交易和居住的地方。)

材料二 北宋时期商业空前繁荣。都城东京自州桥“出朱崔门(内城正南门)直至龙津桥是主要的饮食业中心之一。城内著名的酒楼丰乐楼“三层相高,五楼相向”:“大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜”营业。内城的“南通一巷谓之界身,并是金钱彩帛交易之所,屋宇雄壮,门面广,望之森然、每一交易,动至千万。以东街北日潘楼酒店,其下每日自五更市合,买卖衣物、书画、珍玩、犀玉。“相国寺每月五次开放万姓交易”,各种货物皆有。

——改编自白寿界总主编《中国通史》

材料三 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物在松江府,妇女们“晨抱棉纱入市,马木棉花以机籽轧轧有通宵不寐者”,催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。随着工商业市镇的勃兴,由中小人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,指出唐长安城内东西两市布局的相同之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代城市商业繁荣的表现。

(3)根据材料三,归纳明朝中后期经济领域出现的新变化,并结合所学知识分析其影响。

19. 晚清时期,随着列强人侵,中国面临着“数千年未有之大变局”。阅读材料,回答下列问题。

材料一

①中英《北京条约》签字页

②《南京条约》签字页

③《辛丑条约》签订现场

④《马关条约》签署场景

材料二 春愁难强看山,往事惊心泪欲清。四百万人同一哭,去年今日割台湾。

——(清)丘逢甲(春愁》

材料三

(1)请将材料一中图片所示四个事件,按其发生的时间先后排序(只写序号)。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出为什么“四百万人同一哭”?作者以“春愁”为题抒发了怎样的情怀?

(3)从材料三的时间轴中任选两个或两个以上相互关联的历史事件,并结合所学知识,围绕“数千年未有之大变局”这一主题加以论述。(要求:史实正确,论述准确,逻辑清晰。)

柳州市2021-2022学年高一12月联考

历史(答案解析)

一、单项选择题

1. 著名考古学家苏秉琦先生曾这样评价:“陶寺文化…确立了在当时诸方国中的中心地位,它相当于古史上的尧舜时代、亦即先秦史籍中出现的最早的“中国”,莫定了华夏的根基。”由此可知该学者认为陶寺文化

A. 代表器物是黑陶 B. 具备了国家的初始形态

C. 阶级分化不明显 D. 很可能是夏文化的遗址

答案:B

解析:

【分析】

【详解】根据所学可知,根据发掘的成果来看,陶寺社会贫富分化悬殊,少数贵族大量聚敛财富,形成特权阶层,走到了邦国时代的边缘和方国时代,因此具备了国家的初始形态,B项正确,排除C项;其代表器物并不是黑陶,排除A项;二里头是夏的文化遗址,排除D项。故选B项。

【点睛】

2. 孔子说:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”“不义而富且贵,于我如浮云。”“君子谋道不谋食”。孔子强调的是

A. 治国理念 B. 有教无类 C. 道法自然 D. 个人修养

答案:D

解析:

【分析】

【详解】根据“有杀身以成仁”“不义而富且贵,于我如浮云”“君子谋道不谋食”可知,孔子强调仁、义、气节等个人修养,故D项符合题意;材料没有体现孔子的治国思想、教育思想,排除AB项;道法自然属于道家思想,排除C项。故选D项。

【点睛】

3. 公元前651年,齐桓公葵丘会盟时,参加会盟的诸侯国只有齐、鲁、宋、卫等七国,周王派代表参加。到了公元前632年,晋文公践土会盟时,参加的诸侯国増加到九国,周王也被晋文公“召”来参加会盟。这反映出

A. 君主专制制度日趋成熟 B. 晋国的实力强于齐国

C. 分封制逐步遭到了破坏 D. 周王室支持诸侯争霸

答案:C

解析:

【分析】

【详解】根据材料可知,相较于葵丘会盟,践土会盟有更多的诸侯参与,意味着有更多的诸侯承认了地方诸侯的霸主地位,这明显破坏了分封制下周天子的天下共主地位,而且葵丘会盟时周王只是派代表参加,而践土会盟时,作为臣的晋文公,却“召”周天子来亲自参加会盟,这也反映出分封制逐步遭到破坏,故C项正确;秦朝才建立君主专制制度,排除A项;B项不是材料本质,而且材料并没有比较齐晋两国实力,排除B项;D项说法错误,诸侯争霸削弱了周天子天下共主地位,因此周天子不可能支持诸侯争霸,排除D项。故选C项。

【点睛】

4. 战国时期,各国货币不一,齐、燕行刀币,赵、魏行布币,楚国行蚁鼻钱,秦国行钱。在晚期楚国亦铸行布币,齐、燕亦铸行钱。这说明战国时期

A. 秦国国力明显增强 B. 区域间商贸联系的加强

C. 工商业主富比王侯 D. 货币使用状况日益混乱

答案:B

解析:

【分析】

【详解】据题意可知,战国晚期各国都铸行其它国家的货币,说明各国间商贸往来密切,为了方便商贸交流而铸行它国货币,B项正确;材料没有特意强调亲过的实力强大的信息,排除A项;材料没有强调工商业主是怎么富有的相关信息,不符合题意,排除C项;正材料不能体现“混乱”,排除D项。故选B项。

【点睛】

5. 湖北云梦睡虎地11号秦築地出土了秦简《语书》,经比对,竹简上的文字多处为避秦始皇名讳,改“正”为“端”,如”“端民心”“公端人心”等。这一现象可用于说明

A. 皇帝权威至高无上 B. 秦始皇的功德受到称颂

C. “书同文”遭到抵制 D. 君主专制体制严谨高效

答案:A

解析:

【分析】

【详解】根据材料可知,改“正”为“端”,如”“端民心”“公端人心”等信息是为了避讳皇帝嬴政的缘故,体现了皇帝制度的特点即皇帝独尊,A项正确;材料与秦始皇的功德无关,排除B项;“书同文”强调文字统一,排除C项;材料没有涉及君主专制的作用,排除D项。故选A项。

【点睛】

6. 汉惠帝时,为整修长安,征发徭役一般均利用农闲的时间,且每丁每年不超过30天,以不误农时,所以长安城的整修历时6年才完成。这反映出汉初

A. 君主专制受到制约 B. 实行与民休息的政策

C. 社会经济得到发展 D. 儒学确立了主流地位

答案:B

解析:

【分析】

【详解】根据材料中“一般均利用农闲的时间,且每丁每年不超过30天”以及结合所学知识可知,汉朝初期实行休养生息政策,原因是秦未,农民战争动乱。楚汉之争,生灵涂炭,与北方匈奴军事力量对比不占优势,急需时间休养生息,重建家园,B项正确;材料并没有反映君主专制受到制约,排除A项;汉初采取与民休息的政策,使汉朝的社会经济得到恢复和发展,因果错误,排除C项;汉武帝采纳董仲舒提出的罢百家,独尊儒术,儒学才确立了主流地位,排除D项。故选B项。

【点睛】

7. 汉武帝即位后,经济领域推行了一系列新举措,如改革币值,将铸币权收归中央;实行盐铁官营;推行均输平准,插手商业贸易,平抑物价;向工商业者征收财产税等。上述举措本质上反映了

A. 汉初经济凋敝的现实 B. 儒家仁政思想的要求

C. 统一国家发展的需要 D. 小农经济发展的必然

答案:C

解析:

【详解】汉武帝时期在经济领域采取的一些措施是为了加强中央集权的需要,即服务于统一国家发展需要,C项正确;汉武帝时期不属于汉初,排除A项;汉武帝的举措更多的体现了法家的理念,排除B项;汉武帝的举措属于商业领域的举措,与小农经济发展无关,排除D项。故选C项。

8. “封狼居胥”出自《汉书霍去病传》,指是西汉大将霍去病登狼居背山筑坛祭天以告成功之事。后来“封狼居背”成为中华民族式将的最高荣誉之一。霍去病的主要功绩是

A. 出使西域 B. 北击匈奴,屡立奇功 C. 平定七国之乱 D. 出任西域都护府长官

答案:B

解析:

【分析】

【详解】西汉武帝派大将霍去病北击匈奴,霍去病屡立奇功,故B项符合题意;西汉张骞出使西域,排除A项;汉景帝平定了平定七国之乱,排除C项;D项不符合史实,排除D项。故选B项。

【点睛】

9. 王羲之被后人尊称为“书圣”,其代表作《兰亭集序》更是被誉为“天下第一行书”。下列书法作品与其风格一致的是( )

A. B.

C. D.

答案:C

解析:

【详解】根据所学知识可知,行书既工整清晰,又飞洒活泼,选项中C项是行书,C项正确;A项内容字体略长,笔画均匀,富于图案美,是小篆,A项错误;B项内容字体方正,规矩严整,是楷书,B项错误;D项内容将书法的写意性发挥到极致,是草书,D项错误。

10. 贞观元年,检点使封德彝建议将征兵年龄从21岁提前到18岁。虽然相关诰敕经皇帝签署并下发,但时任要职的魏征坚决不肯署名,最终令诰敕没有颁行。据此推断,魏征最有可能任职于

A. 中书省 B. 门下省 C. 尚书省 D. 兵部

答案:B

解析:

【详解】皇帝签署之后,诰敕下发门下省审核,审核通过然后下发尚书省执行,诰敕没有执行,说明门下省审核未通过,B项正确;中书省负责起草诰敕,尚书省负责执行诰敕,魏征均不担任上述两部门职务,排除A、C项;兵部负责执行,不能阻止诰敕执行,排除D项。故选B项。

11. 唐朝科举不避时政,有价值的答卷相当于政治磋商活动中的种种提案。士人因而特别关心国运,比如白居易和元稹便根据时事一起作了数十篇模拟策试,尔后果然在科挙考试中被考官选中。这说明唐朝的科举制

A. 有利于选拔实用人才 B. 鉴别官员道德水平

C. 有利于加强君主专制 D. 排除世家子弟入仕

答案:A

解析:

【分析】

【详解】根据材料“唐朝科举不避时政,有价值的答卷相当于政治磋商活动中的种种提案”、“尔后果然在科挙考试中被考官选中”及所学知识可得,在唐朝财局的取士制度有利于选取实用性人才,A项正确;材料强调的是实用性人才而不是道德水平,排除B项;材料未能体现加强君主个人的权力,排除C项;材料没有体现世家弟子没有进入仕途的机会,排除D项。故选A项。

【点睛】

12. 780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“含地税人”朝“舍人税地”方向发展。这有利于

A. 促进农产品商品化提高 B. 加强中央政府对地方的管理

C. 促进均田制的稳定发展 D. 减轻政府对农民的人身控制

答案:D

解析:

【分析】

【详解】杨炎推行的两税法收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,放松了对农民的人身束缚,反映了政府对农民的人身控制放松,故D项符合题意;中国封建社会经济是自给自足的自然经济,税赋沉重,两税法与提高农产品商品化关系不大,排除A项;唐朝税收标准的变化与加强中央政府对地方的管理无关,排除B项;杨炎推行的两税法的背景是均田制被破坏,排除C项。故选D项。

【点睛】

13. 宋太祖任命京官周渭到地方任知县。周渭到任时,大将符彦卿到郊外迎接,但周渭仅在马上作揖,“就馆,始与彦卿相见,略不降屈”。造成这一现象主要原因是

A. 京官周渭对符彦卿的轻视 B. 周渭是来自京城的皇帝亲信

C. 中央集权制度的日益完善 D. 宋朝重文轻武的方针政策

答案:D

解析:

【分析】

【详解】根据材料和所学知识可知,北宋时,为了防止出现唐末五代十国藩镇割据局面,宋初制订了“重文轻武”国策。文官品秩低,却能节制高品级武官,原因是宋朝重文轻武的方针政策,故D正确;京官对符彦卿的轻视,不正确,是政治体制决定的,排除A项;材料看不出周渭是皇帝亲信,排除B项;材料没有涉及中央与地方的关系,无法体现中央集权制度的日益完善,排除C项。故选D项。

【点睛】

14. 明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,并且被赋予“公”“保”虚衛,获得“票拟”职权;同时,皇帝也打破了“不许宦官识字”的惯例,并且以司礼监代皇帝批阅奏章。这本质上说明

A. 皇帝权力日益衰落 B. 内阁日益掌握实权

C. 君主专制统治加强 D. 宦官权力恶性膨胀

答案:C

解析:

【分析】

【详解】材料“内阁大学士的品级逐渐上升”“以司礼监代皇帝批阅奏章”体现的是内阁和司礼监权力的上升,结合所学可知,内阁和司礼监均不是法定机构,其权力来源于皇帝的信任与否,故内阁和司礼监权力的上升本质上体现了君主专制统治的加强,故C项正确,排除A项;BD两项均不是材料所体现的本质,且“掌握实权”“恶性膨胀”的说法与材料信息不符,排除。故选C项。

【点睛】

15. 据表可知,清代

顺治 册封五世达赖,“达赖喇嘛"尊号

康熙 册封五世班禅,“班禅额尔德尼"尊号

雍正 1727年,派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏

乾隆 确立金瓶掣签制度。清政府规定达赖、班禅去世后再选的转世灵童必须通过驻藏大臣主持的金瓶掣签仪式来确认,报朝廷批准。

A. 中央政府对西藏因俗而治 B. 西藏正式归属中央统治

C. 西藏地区经济文化加速发展 D. 政府高度关注边疆问题

答案:A

解析:

【分析】

【详解】从册封到设驻藏大臣再到确立金瓶掣签制度,可见中央是在充分尊重西藏风俗的前提下,来加强管理的,故选A项;西藏正式归属中央是在元朝,排除B项;C项在材料中不能体现,排除;D项错在把政府关注西藏问题解读为关注边疆问题,排除。故选A项。

【点睛】

16. 学者陈晓楠曾说:“这部充满时代气息的著作,既没有能够在太平天国内部化作征伐江山的动力,也没能对后世思想家产生任何的影响,…但依然给这个腐朽的农民起义运动,带来了抹亮丽的新鲜的时代色彩。”材料所评论的著作是

A. 《天朝田亩制度》 B. 《四洲志》 C. 《变法通议》 D. 《资政新篇》

答案:D

解析:

【详解】根据材料中“没有能够在太平天国内部化作征伐江山的动力,也没能对后世思想家产生任何的影响,…但依然给这个腐朽的农民起义运动,带来了抹亮丽的新鲜的时代色彩”及所学知识可知,洪仁玕的《资政新篇》反映了先进的中国人向西方学习发展资本主义的愿望,符合世界发展的潮流,但由于时代的局限性并没有实施,D项正确;《天朝田亩制度》反映了农民阶级要求废除封建地主土地所有制的愿望,体现了农民阶级的反封建意识,但落后于时代潮流,A项排除;《四洲志》是林则徐编撰的地理著作,与材料无关,B项排除;《变法通议》是梁启超编撰的宣传变法的文章,与材料无关,C项排除。故选D项。

二、材料解析题

17. 中国古代服饰的发展变迁反映了各朝代政治、经济、文化的状况。根据材料,回答下列问题。

材料一 中国服饰最早可以追溯到原始社会。北京周ロ店山顶洞人遗址中发现的骨针,证实当时已能利用兽皮一类自然材料 缝制简单的衣服,中华服饰文化史由此发端。从原始社会到夏商周,直至清代,中国这个“衣冠之国”的服怖表現出以款式、色彩、面料等的不同体现不同等级身份的特色。中国传统服饰文化是我国优秀传统文化的重要组成部分。

——改编自《中国服饰鉴赏》

材料二 礼乐制度较西周其它制度,最大的特点就是可视化。《周礼》规定了周王和贵族在各种场合的服饰要求,王室公卿为表示尊贵威严,在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。《周礼》中关于服怖的规定,紧紧国绕了周人的治国思想,是穿在身上的政治。

——改编自谢红《中国历代服怖賞析》

材料三 魏晋南北朝时期,等级服饰有所变革,民族服饰大为交融,且这种变化是双向的。一方面,汉族发现胡服短小紧身、便于活动。南方出现的新服佛之一是裤,即上身穿齐膝长衣,下身穿裤。这是汉族服受少敏民族文化影响最直接的特征。另一方面,少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响,穿起了汉族服装。鲜卑族北朝迁都洛阳后,孝文帝推行华化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉衣冠”。使秦汉以来冠服制得以续,推动了中华服饰文化的发展。

——改编自谢红《中国历代服饰赏析》

(1)根据材料一、概括中国占代服饰发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识分析,为什么说“(西周的服饰)是穿在身上的政治”?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期服饰出现双向变化的原因。

答案:(1)历史悠久;带有政治色彩;是中华文化的重要组成部分。

(2)西周实行分封制,等级森严;礼乐制是维护等级、防止僭越的工具,对不同等级的贵族服饰做出了严格规制。

(3)魏晋南北朝时北方动乱,南方相对安定,北民大量南迁;民族交融的加强;一些北方少数民族主动实行汉化,如北魏孝文帝改革。

解析:

【分析】

【小问1详解】

根据材料“ 中国服饰最早可以追溯到原始社会。北京周ロ店山顶洞人遗址中发现的骨针,证实当时已能利用兽皮一类自然材料 ”可归纳出,历史悠久;根据材料“从原始社会到夏商周,直至清代,中国这个“衣冠之国”的服怖表現出以款式、色彩、面料等的不同体现不同等级身份的特色”可归纳出,带有政治色彩;根据材料“中国传统服饰文化是我国优秀传统文化的重要组成部分”可归纳出,是中华文化的重要组成部分。

【小问2详解】

根据材料“礼乐制度较西周其它制度,最大的特点就是可视化。《周礼》规定了周王和贵族在各种场合的服饰要求,王室公卿为表示尊贵威严,在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案”及所学知识可得,西周实行分封制,等级森严;礼乐制是维护等级、防止僭越的工具,对不同等级的贵族服饰做出了严格规制。

【小问3详解】

根据材料“汉族发现胡服短小紧身、便于活动。南方出现的新服佛之一是裤,即上身穿齐膝长衣,下身穿裤。这是汉族服受少敏民族文化影响最直接的特征”、“少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响,穿起了汉族服装。鲜卑族北朝迁都洛阳后,孝文帝推行华化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉衣冠”及所学知识可得,魏晋南北朝时期服饰出现双向变化的原因主要有以下,魏晋南北朝时北方动乱,南方相对安定,北民大量南迁;民族交融的加强;一些北方少数民族主动实行汉化,如北魏孝文帝改革。

【点睛】

18. 城市的发展折射时代的变迁。阅读材料,回答下列问题。

材料一 如图为唐朝长安城东市、西市示意图。

(注:市署为政府管理商业的机构,常平仓、平准署是隶属中央的派驻机构,邸店是专供商人存货、交易和居住的地方。)

材料二 北宋时期商业空前繁荣。都城东京自州桥“出朱崔门(内城正南门)直至龙津桥是主要的饮食业中心之一。城内著名的酒楼丰乐楼“三层相高,五楼相向”:“大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜”营业。内城的“南通一巷谓之界身,并是金钱彩帛交易之所,屋宇雄壮,门面广,望之森然、每一交易,动至千万。以东街北日潘楼酒店,其下每日自五更市合,买卖衣物、书画、珍玩、犀玉。“相国寺每月五次开放万姓交易”,各种货物皆有。

——改编自白寿界总主编《中国通史》

材料三 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物在松江府,妇女们“晨抱棉纱入市,马木棉花以机籽轧轧有通宵不寐者”,催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。随着工商业市镇的勃兴,由中小人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,指出唐长安城内东西两市布局的相同之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代城市商业繁荣的表现。

(3)根据材料三,归纳明朝中后期经济领域出现的新变化,并结合所学知识分析其影响。

答案:(1)相同:市的中部设管理机构;四角设邸;店铺商行分布四周;同类商行分布相对集中。

(2)表现:商业活动突破空间的限制,出现街市;商业活动突破时间的限制,出现夜市;出现商业性娱乐场所;商品种类繁多,交易量巨大。

(3)新变化:高产农作物的传入;粮食产量增长;经济作物大量种植;农产品商品化程度提高;家庭手工业日益市场化;工商业市镇大量兴起。

影响:积极:推动了人口的增加,一定程度上缓解人地矛盾;促进生产关系的变化,出现自由雇佣劳动;推动市民阶层的壮大,阶级结构出现新的变化;推动封建经济进一步发展;新的经济形式对封建制度起到一定的瓦解作用;推动新的社会思潮出现。消极:没有促使封建社会发生根本性变动。

解析:

【分析】

【小问1详解】

相同:根据材料中唐朝长安城东市、西市示意图可知,市场管理机构市署分别在东市和西市的中部;而在四角设邸;店铺商行分布四周;同类商行分布相对集中。

【小问2详解】

表现:根据材料“城内著名的酒楼丰乐楼”“东街北日潘楼酒店”可概括出商业活动突破空间的限制,出现街市;根据材料“大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜”可概括出商业活动突破时间的限制,出现夜市;出现商业性娱乐场所;根据材料“每一交易,动至千万”“买卖衣物、书画、珍玩、犀玉”可概括出商品种类繁多,交易量巨大。

【小问3详解】

新变化:根据材料“明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国”可概括出高产农作物的传入;根据材料“提高了粮食的单位面积产量”可概括出粮食产量增长;根据材料“使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物在松江府”可概括出经济作物大量种植;农产品商品化程度提高;根据材料“催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇”可概括出家庭手工业日益市场化;根据材料“随着工商业市镇的勃兴,由中小人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化”可概括出工商业市镇大量兴起。结合所学从积极和消极两方面进行概括,如积极方面:推动了人口的增加,一定程度上缓解人地矛盾;促进生产关系的变化,出现自由雇佣劳动;推动市民阶层的壮大,阶级结构出现新的变化;推动封建经济进一步发展;新的经济形式对封建制度起到一定的瓦解作用;推动新的社会思潮出现。消极方面:没有促使封建社会发生根本性变动。

【点睛】

19. 晚清时期,随着列强的人侵,中国面临着“数千年未有之大变局”。阅读材料,回答下列问题。

材料一

①中英《北京条约》签字页

②《南京条约》签字页

③《辛丑条约》签订现场

④《马关条约》签署场景

材料二 春愁难强看山,往事惊心泪欲清。四百万人同一哭,去年今日割台湾。

——(清)丘逢甲(春愁》

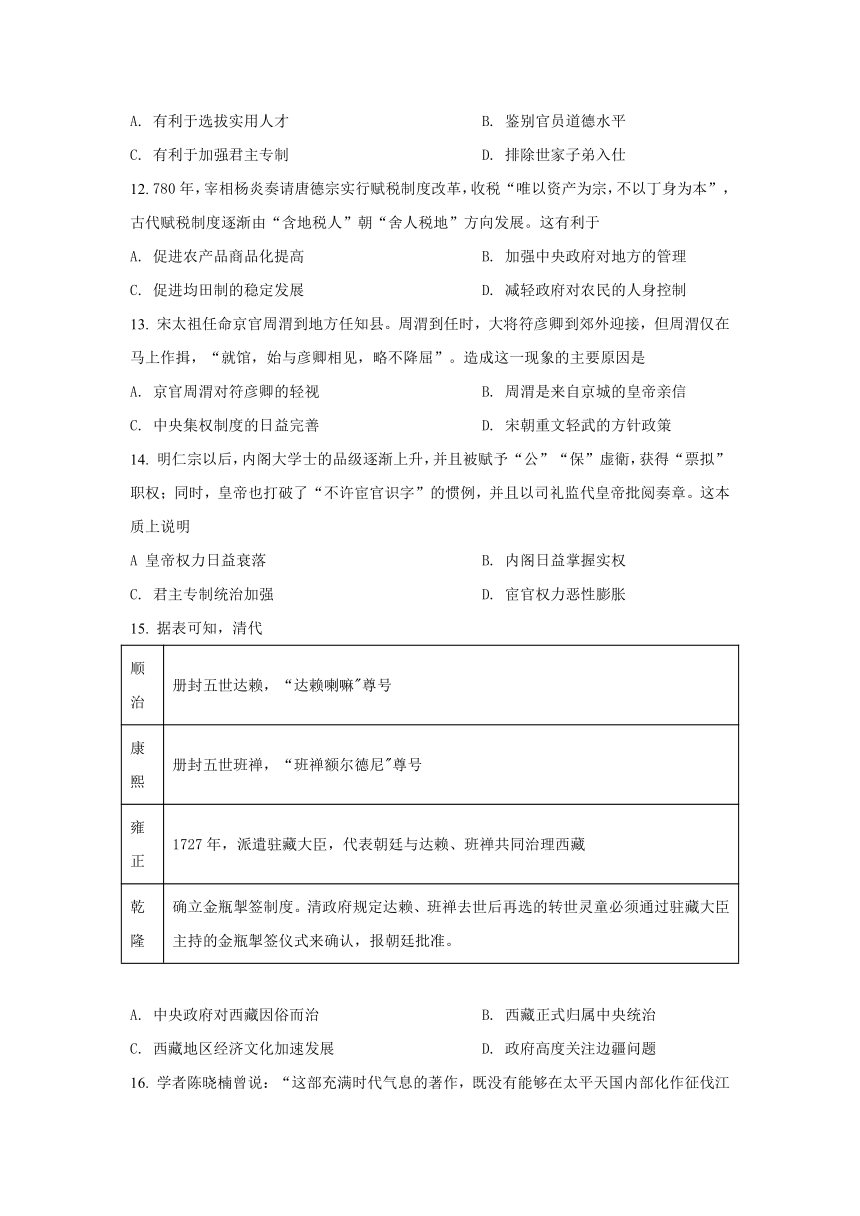

材料三

(1)请将材料一中图片所示的四个事件,按其发生的时间先后排序(只写序号)。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出为什么“四百万人同一哭”?作者以“春愁”为题抒发了怎样的情怀?

(3)从材料三的时间轴中任选两个或两个以上相互关联的历史事件,并结合所学知识,围绕“数千年未有之大变局”这一主题加以论述。(要求:史实正确,论述准确,逻辑清晰。)

答案:(1)②①④③

(2)原因:甲午中日战争后,《马关条约》的签订,割让台湾给日本。情怀:对台湾被迫离开祖国的悲愤或爱国之情。

(3)示例1:选择①②③1840—1842年鸦片战争,中国战败,被迫签订《南宁条约》,领土主权、关税主权等遭到破坏,开始沦为半殖民地半封建社会,中国面临“数千年未有之大变局”。第二次鸦片战争后,中国丧失了更多的领土,半殖民地化程度加深。甲午一役,更是输给了日本,国际地位一落千丈,半殖民地化程度大大加深。在西方列强的侵略中,中国逐渐沉沦,民族危机日益加深。

示例2:选择④⑤⑥1840年以来,中国不断遭到西方列强的侵略,面对“数千年未有之大变局”先进的中国人也不断的在救亡图存道路上进行探索。魏源在《海国图志》一书中提出“师夷长技以制夷”的主张。洋务运动提出“师夷长技以自强”,兴办近代军事工业、近代民用工业等,迈出了近代化的第一步。甲午一战,中国惨败,表明光学习西方先进技术而不变革封建制度无法使中国富强,于是康梁等维新派掀起了戊戌变法运动,主张实行君主立宪制。

示例3:选择①④1840—1842年,鸦片战争,中国战败,签订了《南宁条约》,中国领土主权、关税主权等遭到破坏,开始沦为半殖民地半封建社会。面对“数千年未有之大变局”,先进的中国人开眼看世界,魏源在《海国图志》一书中,提出“师夷长技以制夷”的主张,该书是当时介绍西方历史、地理情况最详实的著作,对于引导国人关注世界形势起到了一定作用。

解析:

【分析】

【小问1详解】

根据所学知识可得,《北京条约》是1860年中国清朝政府于第二次鸦战争后在北京分别与英国、法国、俄国签订的不平等条约,《南京条约》是1840年鸦片战争后中国近代史上签订的第一个不平等条约,《辛丑条约》是1900年八国联军侵华后签订的,《马关条约》是1894年甲午中日战争之后签订的,故按时间顺序是②①④③。

【小问2详解】

根据材料“春愁难强看山,往事惊心泪欲清。四百万人同一哭,去年今日割台湾”及所学知识可得,甲午中日战争后,《马关条约》的签订,割让台湾给日本。根据所学知识可得,这表达出马关条约签订后人们对台湾被迫离开祖国的悲愤或爱国之情。

【小问3详解】

根据材料中的“1840-1842年鸦片战争”、“1856-1860年第二次鸦片战争”、“1894-1895年甲午中日战争”、“海国图志”、“洋务运动”、“戊戌变法”等相关信息可知,这指的是西方列强侵略中国的近代史,同时也是中国人民不断地反抗历史,也是不断地寻找方法的探寻史,只要符合题意,言之有理即可。示例1:选择①②③1840—1842年鸦片战争,中国战败,被迫签订《南宁条约》,领土主权、关税主权等遭到破坏,开始沦为半殖民地半封建社会,中国面临“数千年未有之大变局”。第二次鸦片战争后,中国丧失了更多的领土,半殖民地化程度加深。甲午一役,更是输给了日本,国际地位一落千丈,半殖民地化程度大大加深。在西方列强的侵略中,中国逐渐沉沦,民族危机日益加深。示例2:选择④⑤⑥1840年以来,中国不断遭到西方列强的侵略,面对“数千年未有之大变局”先进的中国人也不断的在救亡图存道路上进行探索。魏源在《海国图志》一书中提出“师夷长技以制夷”的主张。洋务运动提出“师夷长技以自强”,兴办近代军事工业、近代民用工业等,迈出了近代化的第一步。甲午一战,中国惨败,表明光学习西方先进技术而不变革封建制度无法使中国富强,于是康梁等维新派掀起了戊戌变法运动,主张实行君主立宪制。示例3:选择①④1840—1842年,鸦片战争,中国战败,签订了《南宁条约》,中国领土主权、关税主权等遭到破坏,开始沦为半殖民地半封建社会。面对“数千年未有之大变局”,先进的中国人开眼看世界,魏源在《海国图志》一书中,提出“师夷长技以制夷”的主张,该书是当时介绍西方历史、地理情况最详实的著作,对于引导国人关注世界形势起到了一定作用。

历史

一、单项选择题

1. 著名考古学家苏秉琦先生曾这样评价:“陶寺文化…确立了在当时诸方国中的中心地位,它相当于古史上的尧舜时代、亦即先秦史籍中出现的最早的“中国”,莫定了华夏的根基。”由此可知该学者认为陶寺文化

A. 代表器物是黑陶 B. 具备了国家的初始形态

C. 阶级分化不明显 D. 很可能是夏文化的遗址

2. 孔子说:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”“不义而富且贵,于我如浮云。”“君子谋道不谋食”。孔子强调的是

A. 治国理念 B. 有教无类 C. 道法自然 D. 个人修养

3. 公元前651年,齐桓公葵丘会盟时,参加会盟诸侯国只有齐、鲁、宋、卫等七国,周王派代表参加。到了公元前632年,晋文公践土会盟时,参加的诸侯国増加到九国,周王也被晋文公“召”来参加会盟。这反映出

A. 君主专制制度日趋成熟 B. 晋国的实力强于齐国

C. 分封制逐步遭到了破坏 D. 周王室支持诸侯争霸

4. 战国时期,各国货币不一,齐、燕行刀币,赵、魏行布币,楚国行蚁鼻钱,秦国行钱。在晚期楚国亦铸行布币,齐、燕亦铸行钱。这说明战国时期

A. 秦国国力明显增强 B. 区域间商贸联系的加强

C. 工商业主富比王侯 D. 货币使用状况日益混乱

5. 湖北云梦睡虎地11号秦築地出土了秦简《语书》,经比对,竹简上的文字多处为避秦始皇名讳,改“正”为“端”,如”“端民心”“公端人心”等。这一现象可用于说明

A. 皇帝权威至高无上 B. 秦始皇的功德受到称颂

C. “书同文”遭到抵制 D. 君主专制体制严谨高效

6. 汉惠帝时,为整修长安,征发徭役一般均利用农闲的时间,且每丁每年不超过30天,以不误农时,所以长安城的整修历时6年才完成。这反映出汉初

A. 君主专制受到制约 B. 实行与民休息的政策

C. 社会经济得到发展 D. 儒学确立了主流地位

7. 汉武帝即位后,在经济领域推行了一系列新举措,如改革币值,将铸币权收归中央;实行盐铁官营;推行均输平准,插手商业贸易,平抑物价;向工商业者征收财产税等。上述举措本质上反映了

A. 汉初经济凋敝的现实 B. 儒家仁政思想的要求

C. 统一国家发展的需要 D. 小农经济发展的必然

8. “封狼居胥”出自《汉书霍去病传》,指的是西汉大将霍去病登狼居背山筑坛祭天以告成功之事。后来“封狼居背”成为中华民族式将的最高荣誉之一。霍去病的主要功绩是

A 出使西域 B. 北击匈奴,屡立奇功 C. 平定七国之乱 D. 出任西域都护府长官

9. 王羲之被后人尊称为“书圣”,其代表作《兰亭集序》更是被誉为“天下第一行书”。下列书法作品与其风格一致的是( )

A. B.

C. D.

10. 贞观元年,检点使封德彝建议将征兵年龄从21岁提前到18岁。虽然相关诰敕经皇帝签署并下发,但时任要职的魏征坚决不肯署名,最终令诰敕没有颁行。据此推断,魏征最有可能任职于

A. 中书省 B. 门下省 C. 尚书省 D. 兵部

11. 唐朝科举不避时政,有价值的答卷相当于政治磋商活动中的种种提案。士人因而特别关心国运,比如白居易和元稹便根据时事一起作了数十篇模拟策试,尔后果然在科挙考试中被考官选中。这说明唐朝的科举制

A. 有利于选拔实用人才 B. 鉴别官员道德水平

C. 有利于加强君主专制 D. 排除世家子弟入仕

12. 780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“含地税人”朝“舍人税地”方向发展。这有利于

A. 促进农产品商品化提高 B. 加强中央政府对地方的管理

C. 促进均田制的稳定发展 D. 减轻政府对农民的人身控制

13. 宋太祖任命京官周渭到地方任知县。周渭到任时,大将符彦卿到郊外迎接,但周渭仅在马上作揖,“就馆,始与彦卿相见,略不降屈”。造成这一现象的主要原因是

A. 京官周渭对符彦卿的轻视 B. 周渭是来自京城的皇帝亲信

C. 中央集权制度的日益完善 D. 宋朝重文轻武的方针政策

14. 明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,并且被赋予“公”“保”虚衛,获得“票拟”职权;同时,皇帝也打破了“不许宦官识字”的惯例,并且以司礼监代皇帝批阅奏章。这本质上说明

A 皇帝权力日益衰落 B. 内阁日益掌握实权

C. 君主专制统治加强 D. 宦官权力恶性膨胀

15. 据表可知,清代

顺治 册封五世达赖,“达赖喇嘛"尊号

康熙 册封五世班禅,“班禅额尔德尼"尊号

雍正 1727年,派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏

乾隆 确立金瓶掣签制度。清政府规定达赖、班禅去世后再选的转世灵童必须通过驻藏大臣主持的金瓶掣签仪式来确认,报朝廷批准。

A. 中央政府对西藏因俗而治 B. 西藏正式归属中央统治

C. 西藏地区经济文化加速发展 D. 政府高度关注边疆问题

16. 学者陈晓楠曾说:“这部充满时代气息的著作,既没有能够在太平天国内部化作征伐江山的动力,也没能对后世思想家产生任何的影响,…但依然给这个腐朽的农民起义运动,带来了抹亮丽的新鲜的时代色彩。”材料所评论的著作是

A. 《天朝田亩制度》 B. 《四洲志》 C. 《变法通议》 D. 《资政新篇》

二、材料解析题

17. 中国古代服饰的发展变迁反映了各朝代政治、经济、文化的状况。根据材料,回答下列问题。

材料一 中国服饰最早可以追溯到原始社会。北京周ロ店山顶洞人遗址中发现的骨针,证实当时已能利用兽皮一类自然材料 缝制简单的衣服,中华服饰文化史由此发端。从原始社会到夏商周,直至清代,中国这个“衣冠之国”的服怖表現出以款式、色彩、面料等的不同体现不同等级身份的特色。中国传统服饰文化是我国优秀传统文化的重要组成部分。

——改编自《中国服饰鉴赏》

材料二 礼乐制度较西周其它制度,最大的特点就是可视化。《周礼》规定了周王和贵族在各种场合的服饰要求,王室公卿为表示尊贵威严,在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。《周礼》中关于服怖的规定,紧紧国绕了周人的治国思想,是穿在身上的政治。

——改编自谢红《中国历代服怖賞析》

材料三 魏晋南北朝时期,等级服饰有所变革,民族服饰大为交融,且这种变化是双向的。一方面,汉族发现胡服短小紧身、便于活动。南方出现的新服佛之一是裤,即上身穿齐膝长衣,下身穿裤。这是汉族服受少敏民族文化影响最直接的特征。另一方面,少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响,穿起了汉族服装。鲜卑族北朝迁都洛阳后,孝文帝推行华化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉衣冠”。使秦汉以来冠服制得以续,推动了中华服饰文化的发展。

——改编自谢红《中国历代服饰赏析》

(1)根据材料一、概括中国占代服饰发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识分析,为什么说“(西周的服饰)是穿在身上的政治”?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期服饰出现双向变化的原因。

18. 城市的发展折射时代的变迁。阅读材料,回答下列问题。

材料一 如图为唐朝长安城东市、西市示意图。

(注:市署为政府管理商业的机构,常平仓、平准署是隶属中央的派驻机构,邸店是专供商人存货、交易和居住的地方。)

材料二 北宋时期商业空前繁荣。都城东京自州桥“出朱崔门(内城正南门)直至龙津桥是主要的饮食业中心之一。城内著名的酒楼丰乐楼“三层相高,五楼相向”:“大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜”营业。内城的“南通一巷谓之界身,并是金钱彩帛交易之所,屋宇雄壮,门面广,望之森然、每一交易,动至千万。以东街北日潘楼酒店,其下每日自五更市合,买卖衣物、书画、珍玩、犀玉。“相国寺每月五次开放万姓交易”,各种货物皆有。

——改编自白寿界总主编《中国通史》

材料三 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物在松江府,妇女们“晨抱棉纱入市,马木棉花以机籽轧轧有通宵不寐者”,催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。随着工商业市镇的勃兴,由中小人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,指出唐长安城内东西两市布局的相同之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代城市商业繁荣的表现。

(3)根据材料三,归纳明朝中后期经济领域出现的新变化,并结合所学知识分析其影响。

19. 晚清时期,随着列强人侵,中国面临着“数千年未有之大变局”。阅读材料,回答下列问题。

材料一

①中英《北京条约》签字页

②《南京条约》签字页

③《辛丑条约》签订现场

④《马关条约》签署场景

材料二 春愁难强看山,往事惊心泪欲清。四百万人同一哭,去年今日割台湾。

——(清)丘逢甲(春愁》

材料三

(1)请将材料一中图片所示四个事件,按其发生的时间先后排序(只写序号)。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出为什么“四百万人同一哭”?作者以“春愁”为题抒发了怎样的情怀?

(3)从材料三的时间轴中任选两个或两个以上相互关联的历史事件,并结合所学知识,围绕“数千年未有之大变局”这一主题加以论述。(要求:史实正确,论述准确,逻辑清晰。)

柳州市2021-2022学年高一12月联考

历史(答案解析)

一、单项选择题

1. 著名考古学家苏秉琦先生曾这样评价:“陶寺文化…确立了在当时诸方国中的中心地位,它相当于古史上的尧舜时代、亦即先秦史籍中出现的最早的“中国”,莫定了华夏的根基。”由此可知该学者认为陶寺文化

A. 代表器物是黑陶 B. 具备了国家的初始形态

C. 阶级分化不明显 D. 很可能是夏文化的遗址

答案:B

解析:

【分析】

【详解】根据所学可知,根据发掘的成果来看,陶寺社会贫富分化悬殊,少数贵族大量聚敛财富,形成特权阶层,走到了邦国时代的边缘和方国时代,因此具备了国家的初始形态,B项正确,排除C项;其代表器物并不是黑陶,排除A项;二里头是夏的文化遗址,排除D项。故选B项。

【点睛】

2. 孔子说:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”“不义而富且贵,于我如浮云。”“君子谋道不谋食”。孔子强调的是

A. 治国理念 B. 有教无类 C. 道法自然 D. 个人修养

答案:D

解析:

【分析】

【详解】根据“有杀身以成仁”“不义而富且贵,于我如浮云”“君子谋道不谋食”可知,孔子强调仁、义、气节等个人修养,故D项符合题意;材料没有体现孔子的治国思想、教育思想,排除AB项;道法自然属于道家思想,排除C项。故选D项。

【点睛】

3. 公元前651年,齐桓公葵丘会盟时,参加会盟的诸侯国只有齐、鲁、宋、卫等七国,周王派代表参加。到了公元前632年,晋文公践土会盟时,参加的诸侯国増加到九国,周王也被晋文公“召”来参加会盟。这反映出

A. 君主专制制度日趋成熟 B. 晋国的实力强于齐国

C. 分封制逐步遭到了破坏 D. 周王室支持诸侯争霸

答案:C

解析:

【分析】

【详解】根据材料可知,相较于葵丘会盟,践土会盟有更多的诸侯参与,意味着有更多的诸侯承认了地方诸侯的霸主地位,这明显破坏了分封制下周天子的天下共主地位,而且葵丘会盟时周王只是派代表参加,而践土会盟时,作为臣的晋文公,却“召”周天子来亲自参加会盟,这也反映出分封制逐步遭到破坏,故C项正确;秦朝才建立君主专制制度,排除A项;B项不是材料本质,而且材料并没有比较齐晋两国实力,排除B项;D项说法错误,诸侯争霸削弱了周天子天下共主地位,因此周天子不可能支持诸侯争霸,排除D项。故选C项。

【点睛】

4. 战国时期,各国货币不一,齐、燕行刀币,赵、魏行布币,楚国行蚁鼻钱,秦国行钱。在晚期楚国亦铸行布币,齐、燕亦铸行钱。这说明战国时期

A. 秦国国力明显增强 B. 区域间商贸联系的加强

C. 工商业主富比王侯 D. 货币使用状况日益混乱

答案:B

解析:

【分析】

【详解】据题意可知,战国晚期各国都铸行其它国家的货币,说明各国间商贸往来密切,为了方便商贸交流而铸行它国货币,B项正确;材料没有特意强调亲过的实力强大的信息,排除A项;材料没有强调工商业主是怎么富有的相关信息,不符合题意,排除C项;正材料不能体现“混乱”,排除D项。故选B项。

【点睛】

5. 湖北云梦睡虎地11号秦築地出土了秦简《语书》,经比对,竹简上的文字多处为避秦始皇名讳,改“正”为“端”,如”“端民心”“公端人心”等。这一现象可用于说明

A. 皇帝权威至高无上 B. 秦始皇的功德受到称颂

C. “书同文”遭到抵制 D. 君主专制体制严谨高效

答案:A

解析:

【分析】

【详解】根据材料可知,改“正”为“端”,如”“端民心”“公端人心”等信息是为了避讳皇帝嬴政的缘故,体现了皇帝制度的特点即皇帝独尊,A项正确;材料与秦始皇的功德无关,排除B项;“书同文”强调文字统一,排除C项;材料没有涉及君主专制的作用,排除D项。故选A项。

【点睛】

6. 汉惠帝时,为整修长安,征发徭役一般均利用农闲的时间,且每丁每年不超过30天,以不误农时,所以长安城的整修历时6年才完成。这反映出汉初

A. 君主专制受到制约 B. 实行与民休息的政策

C. 社会经济得到发展 D. 儒学确立了主流地位

答案:B

解析:

【分析】

【详解】根据材料中“一般均利用农闲的时间,且每丁每年不超过30天”以及结合所学知识可知,汉朝初期实行休养生息政策,原因是秦未,农民战争动乱。楚汉之争,生灵涂炭,与北方匈奴军事力量对比不占优势,急需时间休养生息,重建家园,B项正确;材料并没有反映君主专制受到制约,排除A项;汉初采取与民休息的政策,使汉朝的社会经济得到恢复和发展,因果错误,排除C项;汉武帝采纳董仲舒提出的罢百家,独尊儒术,儒学才确立了主流地位,排除D项。故选B项。

【点睛】

7. 汉武帝即位后,经济领域推行了一系列新举措,如改革币值,将铸币权收归中央;实行盐铁官营;推行均输平准,插手商业贸易,平抑物价;向工商业者征收财产税等。上述举措本质上反映了

A. 汉初经济凋敝的现实 B. 儒家仁政思想的要求

C. 统一国家发展的需要 D. 小农经济发展的必然

答案:C

解析:

【详解】汉武帝时期在经济领域采取的一些措施是为了加强中央集权的需要,即服务于统一国家发展需要,C项正确;汉武帝时期不属于汉初,排除A项;汉武帝的举措更多的体现了法家的理念,排除B项;汉武帝的举措属于商业领域的举措,与小农经济发展无关,排除D项。故选C项。

8. “封狼居胥”出自《汉书霍去病传》,指是西汉大将霍去病登狼居背山筑坛祭天以告成功之事。后来“封狼居背”成为中华民族式将的最高荣誉之一。霍去病的主要功绩是

A. 出使西域 B. 北击匈奴,屡立奇功 C. 平定七国之乱 D. 出任西域都护府长官

答案:B

解析:

【分析】

【详解】西汉武帝派大将霍去病北击匈奴,霍去病屡立奇功,故B项符合题意;西汉张骞出使西域,排除A项;汉景帝平定了平定七国之乱,排除C项;D项不符合史实,排除D项。故选B项。

【点睛】

9. 王羲之被后人尊称为“书圣”,其代表作《兰亭集序》更是被誉为“天下第一行书”。下列书法作品与其风格一致的是( )

A. B.

C. D.

答案:C

解析:

【详解】根据所学知识可知,行书既工整清晰,又飞洒活泼,选项中C项是行书,C项正确;A项内容字体略长,笔画均匀,富于图案美,是小篆,A项错误;B项内容字体方正,规矩严整,是楷书,B项错误;D项内容将书法的写意性发挥到极致,是草书,D项错误。

10. 贞观元年,检点使封德彝建议将征兵年龄从21岁提前到18岁。虽然相关诰敕经皇帝签署并下发,但时任要职的魏征坚决不肯署名,最终令诰敕没有颁行。据此推断,魏征最有可能任职于

A. 中书省 B. 门下省 C. 尚书省 D. 兵部

答案:B

解析:

【详解】皇帝签署之后,诰敕下发门下省审核,审核通过然后下发尚书省执行,诰敕没有执行,说明门下省审核未通过,B项正确;中书省负责起草诰敕,尚书省负责执行诰敕,魏征均不担任上述两部门职务,排除A、C项;兵部负责执行,不能阻止诰敕执行,排除D项。故选B项。

11. 唐朝科举不避时政,有价值的答卷相当于政治磋商活动中的种种提案。士人因而特别关心国运,比如白居易和元稹便根据时事一起作了数十篇模拟策试,尔后果然在科挙考试中被考官选中。这说明唐朝的科举制

A. 有利于选拔实用人才 B. 鉴别官员道德水平

C. 有利于加强君主专制 D. 排除世家子弟入仕

答案:A

解析:

【分析】

【详解】根据材料“唐朝科举不避时政,有价值的答卷相当于政治磋商活动中的种种提案”、“尔后果然在科挙考试中被考官选中”及所学知识可得,在唐朝财局的取士制度有利于选取实用性人才,A项正确;材料强调的是实用性人才而不是道德水平,排除B项;材料未能体现加强君主个人的权力,排除C项;材料没有体现世家弟子没有进入仕途的机会,排除D项。故选A项。

【点睛】

12. 780年,宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“含地税人”朝“舍人税地”方向发展。这有利于

A. 促进农产品商品化提高 B. 加强中央政府对地方的管理

C. 促进均田制的稳定发展 D. 减轻政府对农民的人身控制

答案:D

解析:

【分析】

【详解】杨炎推行的两税法收税“唯以资产为宗,不以丁身为本”,放松了对农民的人身束缚,反映了政府对农民的人身控制放松,故D项符合题意;中国封建社会经济是自给自足的自然经济,税赋沉重,两税法与提高农产品商品化关系不大,排除A项;唐朝税收标准的变化与加强中央政府对地方的管理无关,排除B项;杨炎推行的两税法的背景是均田制被破坏,排除C项。故选D项。

【点睛】

13. 宋太祖任命京官周渭到地方任知县。周渭到任时,大将符彦卿到郊外迎接,但周渭仅在马上作揖,“就馆,始与彦卿相见,略不降屈”。造成这一现象主要原因是

A. 京官周渭对符彦卿的轻视 B. 周渭是来自京城的皇帝亲信

C. 中央集权制度的日益完善 D. 宋朝重文轻武的方针政策

答案:D

解析:

【分析】

【详解】根据材料和所学知识可知,北宋时,为了防止出现唐末五代十国藩镇割据局面,宋初制订了“重文轻武”国策。文官品秩低,却能节制高品级武官,原因是宋朝重文轻武的方针政策,故D正确;京官对符彦卿的轻视,不正确,是政治体制决定的,排除A项;材料看不出周渭是皇帝亲信,排除B项;材料没有涉及中央与地方的关系,无法体现中央集权制度的日益完善,排除C项。故选D项。

【点睛】

14. 明仁宗以后,内阁大学士的品级逐渐上升,并且被赋予“公”“保”虚衛,获得“票拟”职权;同时,皇帝也打破了“不许宦官识字”的惯例,并且以司礼监代皇帝批阅奏章。这本质上说明

A. 皇帝权力日益衰落 B. 内阁日益掌握实权

C. 君主专制统治加强 D. 宦官权力恶性膨胀

答案:C

解析:

【分析】

【详解】材料“内阁大学士的品级逐渐上升”“以司礼监代皇帝批阅奏章”体现的是内阁和司礼监权力的上升,结合所学可知,内阁和司礼监均不是法定机构,其权力来源于皇帝的信任与否,故内阁和司礼监权力的上升本质上体现了君主专制统治的加强,故C项正确,排除A项;BD两项均不是材料所体现的本质,且“掌握实权”“恶性膨胀”的说法与材料信息不符,排除。故选C项。

【点睛】

15. 据表可知,清代

顺治 册封五世达赖,“达赖喇嘛"尊号

康熙 册封五世班禅,“班禅额尔德尼"尊号

雍正 1727年,派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏

乾隆 确立金瓶掣签制度。清政府规定达赖、班禅去世后再选的转世灵童必须通过驻藏大臣主持的金瓶掣签仪式来确认,报朝廷批准。

A. 中央政府对西藏因俗而治 B. 西藏正式归属中央统治

C. 西藏地区经济文化加速发展 D. 政府高度关注边疆问题

答案:A

解析:

【分析】

【详解】从册封到设驻藏大臣再到确立金瓶掣签制度,可见中央是在充分尊重西藏风俗的前提下,来加强管理的,故选A项;西藏正式归属中央是在元朝,排除B项;C项在材料中不能体现,排除;D项错在把政府关注西藏问题解读为关注边疆问题,排除。故选A项。

【点睛】

16. 学者陈晓楠曾说:“这部充满时代气息的著作,既没有能够在太平天国内部化作征伐江山的动力,也没能对后世思想家产生任何的影响,…但依然给这个腐朽的农民起义运动,带来了抹亮丽的新鲜的时代色彩。”材料所评论的著作是

A. 《天朝田亩制度》 B. 《四洲志》 C. 《变法通议》 D. 《资政新篇》

答案:D

解析:

【详解】根据材料中“没有能够在太平天国内部化作征伐江山的动力,也没能对后世思想家产生任何的影响,…但依然给这个腐朽的农民起义运动,带来了抹亮丽的新鲜的时代色彩”及所学知识可知,洪仁玕的《资政新篇》反映了先进的中国人向西方学习发展资本主义的愿望,符合世界发展的潮流,但由于时代的局限性并没有实施,D项正确;《天朝田亩制度》反映了农民阶级要求废除封建地主土地所有制的愿望,体现了农民阶级的反封建意识,但落后于时代潮流,A项排除;《四洲志》是林则徐编撰的地理著作,与材料无关,B项排除;《变法通议》是梁启超编撰的宣传变法的文章,与材料无关,C项排除。故选D项。

二、材料解析题

17. 中国古代服饰的发展变迁反映了各朝代政治、经济、文化的状况。根据材料,回答下列问题。

材料一 中国服饰最早可以追溯到原始社会。北京周ロ店山顶洞人遗址中发现的骨针,证实当时已能利用兽皮一类自然材料 缝制简单的衣服,中华服饰文化史由此发端。从原始社会到夏商周,直至清代,中国这个“衣冠之国”的服怖表現出以款式、色彩、面料等的不同体现不同等级身份的特色。中国传统服饰文化是我国优秀传统文化的重要组成部分。

——改编自《中国服饰鉴赏》

材料二 礼乐制度较西周其它制度,最大的特点就是可视化。《周礼》规定了周王和贵族在各种场合的服饰要求,王室公卿为表示尊贵威严,在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。《周礼》中关于服怖的规定,紧紧国绕了周人的治国思想,是穿在身上的政治。

——改编自谢红《中国历代服怖賞析》

材料三 魏晋南北朝时期,等级服饰有所变革,民族服饰大为交融,且这种变化是双向的。一方面,汉族发现胡服短小紧身、便于活动。南方出现的新服佛之一是裤,即上身穿齐膝长衣,下身穿裤。这是汉族服受少敏民族文化影响最直接的特征。另一方面,少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响,穿起了汉族服装。鲜卑族北朝迁都洛阳后,孝文帝推行华化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉衣冠”。使秦汉以来冠服制得以续,推动了中华服饰文化的发展。

——改编自谢红《中国历代服饰赏析》

(1)根据材料一、概括中国占代服饰发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识分析,为什么说“(西周的服饰)是穿在身上的政治”?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期服饰出现双向变化的原因。

答案:(1)历史悠久;带有政治色彩;是中华文化的重要组成部分。

(2)西周实行分封制,等级森严;礼乐制是维护等级、防止僭越的工具,对不同等级的贵族服饰做出了严格规制。

(3)魏晋南北朝时北方动乱,南方相对安定,北民大量南迁;民族交融的加强;一些北方少数民族主动实行汉化,如北魏孝文帝改革。

解析:

【分析】

【小问1详解】

根据材料“ 中国服饰最早可以追溯到原始社会。北京周ロ店山顶洞人遗址中发现的骨针,证实当时已能利用兽皮一类自然材料 ”可归纳出,历史悠久;根据材料“从原始社会到夏商周,直至清代,中国这个“衣冠之国”的服怖表現出以款式、色彩、面料等的不同体现不同等级身份的特色”可归纳出,带有政治色彩;根据材料“中国传统服饰文化是我国优秀传统文化的重要组成部分”可归纳出,是中华文化的重要组成部分。

【小问2详解】

根据材料“礼乐制度较西周其它制度,最大的特点就是可视化。《周礼》规定了周王和贵族在各种场合的服饰要求,王室公卿为表示尊贵威严,在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案”及所学知识可得,西周实行分封制,等级森严;礼乐制是维护等级、防止僭越的工具,对不同等级的贵族服饰做出了严格规制。

【小问3详解】

根据材料“汉族发现胡服短小紧身、便于活动。南方出现的新服佛之一是裤,即上身穿齐膝长衣,下身穿裤。这是汉族服受少敏民族文化影响最直接的特征”、“少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响,穿起了汉族服装。鲜卑族北朝迁都洛阳后,孝文帝推行华化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉衣冠”及所学知识可得,魏晋南北朝时期服饰出现双向变化的原因主要有以下,魏晋南北朝时北方动乱,南方相对安定,北民大量南迁;民族交融的加强;一些北方少数民族主动实行汉化,如北魏孝文帝改革。

【点睛】

18. 城市的发展折射时代的变迁。阅读材料,回答下列问题。

材料一 如图为唐朝长安城东市、西市示意图。

(注:市署为政府管理商业的机构,常平仓、平准署是隶属中央的派驻机构,邸店是专供商人存货、交易和居住的地方。)

材料二 北宋时期商业空前繁荣。都城东京自州桥“出朱崔门(内城正南门)直至龙津桥是主要的饮食业中心之一。城内著名的酒楼丰乐楼“三层相高,五楼相向”:“大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜”营业。内城的“南通一巷谓之界身,并是金钱彩帛交易之所,屋宇雄壮,门面广,望之森然、每一交易,动至千万。以东街北日潘楼酒店,其下每日自五更市合,买卖衣物、书画、珍玩、犀玉。“相国寺每月五次开放万姓交易”,各种货物皆有。

——改编自白寿界总主编《中国通史》

材料三 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物在松江府,妇女们“晨抱棉纱入市,马木棉花以机籽轧轧有通宵不寐者”,催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。随着工商业市镇的勃兴,由中小人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,指出唐长安城内东西两市布局的相同之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代城市商业繁荣的表现。

(3)根据材料三,归纳明朝中后期经济领域出现的新变化,并结合所学知识分析其影响。

答案:(1)相同:市的中部设管理机构;四角设邸;店铺商行分布四周;同类商行分布相对集中。

(2)表现:商业活动突破空间的限制,出现街市;商业活动突破时间的限制,出现夜市;出现商业性娱乐场所;商品种类繁多,交易量巨大。

(3)新变化:高产农作物的传入;粮食产量增长;经济作物大量种植;农产品商品化程度提高;家庭手工业日益市场化;工商业市镇大量兴起。

影响:积极:推动了人口的增加,一定程度上缓解人地矛盾;促进生产关系的变化,出现自由雇佣劳动;推动市民阶层的壮大,阶级结构出现新的变化;推动封建经济进一步发展;新的经济形式对封建制度起到一定的瓦解作用;推动新的社会思潮出现。消极:没有促使封建社会发生根本性变动。

解析:

【分析】

【小问1详解】

相同:根据材料中唐朝长安城东市、西市示意图可知,市场管理机构市署分别在东市和西市的中部;而在四角设邸;店铺商行分布四周;同类商行分布相对集中。

【小问2详解】

表现:根据材料“城内著名的酒楼丰乐楼”“东街北日潘楼酒店”可概括出商业活动突破空间的限制,出现街市;根据材料“大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜”可概括出商业活动突破时间的限制,出现夜市;出现商业性娱乐场所;根据材料“每一交易,动至千万”“买卖衣物、书画、珍玩、犀玉”可概括出商品种类繁多,交易量巨大。

【小问3详解】

新变化:根据材料“明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国”可概括出高产农作物的传入;根据材料“提高了粮食的单位面积产量”可概括出粮食产量增长;根据材料“使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物在松江府”可概括出经济作物大量种植;农产品商品化程度提高;根据材料“催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇”可概括出家庭手工业日益市场化;根据材料“随着工商业市镇的勃兴,由中小人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化”可概括出工商业市镇大量兴起。结合所学从积极和消极两方面进行概括,如积极方面:推动了人口的增加,一定程度上缓解人地矛盾;促进生产关系的变化,出现自由雇佣劳动;推动市民阶层的壮大,阶级结构出现新的变化;推动封建经济进一步发展;新的经济形式对封建制度起到一定的瓦解作用;推动新的社会思潮出现。消极方面:没有促使封建社会发生根本性变动。

【点睛】

19. 晚清时期,随着列强的人侵,中国面临着“数千年未有之大变局”。阅读材料,回答下列问题。

材料一

①中英《北京条约》签字页

②《南京条约》签字页

③《辛丑条约》签订现场

④《马关条约》签署场景

材料二 春愁难强看山,往事惊心泪欲清。四百万人同一哭,去年今日割台湾。

——(清)丘逢甲(春愁》

材料三

(1)请将材料一中图片所示的四个事件,按其发生的时间先后排序(只写序号)。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出为什么“四百万人同一哭”?作者以“春愁”为题抒发了怎样的情怀?

(3)从材料三的时间轴中任选两个或两个以上相互关联的历史事件,并结合所学知识,围绕“数千年未有之大变局”这一主题加以论述。(要求:史实正确,论述准确,逻辑清晰。)

答案:(1)②①④③

(2)原因:甲午中日战争后,《马关条约》的签订,割让台湾给日本。情怀:对台湾被迫离开祖国的悲愤或爱国之情。

(3)示例1:选择①②③1840—1842年鸦片战争,中国战败,被迫签订《南宁条约》,领土主权、关税主权等遭到破坏,开始沦为半殖民地半封建社会,中国面临“数千年未有之大变局”。第二次鸦片战争后,中国丧失了更多的领土,半殖民地化程度加深。甲午一役,更是输给了日本,国际地位一落千丈,半殖民地化程度大大加深。在西方列强的侵略中,中国逐渐沉沦,民族危机日益加深。

示例2:选择④⑤⑥1840年以来,中国不断遭到西方列强的侵略,面对“数千年未有之大变局”先进的中国人也不断的在救亡图存道路上进行探索。魏源在《海国图志》一书中提出“师夷长技以制夷”的主张。洋务运动提出“师夷长技以自强”,兴办近代军事工业、近代民用工业等,迈出了近代化的第一步。甲午一战,中国惨败,表明光学习西方先进技术而不变革封建制度无法使中国富强,于是康梁等维新派掀起了戊戌变法运动,主张实行君主立宪制。

示例3:选择①④1840—1842年,鸦片战争,中国战败,签订了《南宁条约》,中国领土主权、关税主权等遭到破坏,开始沦为半殖民地半封建社会。面对“数千年未有之大变局”,先进的中国人开眼看世界,魏源在《海国图志》一书中,提出“师夷长技以制夷”的主张,该书是当时介绍西方历史、地理情况最详实的著作,对于引导国人关注世界形势起到了一定作用。

解析:

【分析】

【小问1详解】

根据所学知识可得,《北京条约》是1860年中国清朝政府于第二次鸦战争后在北京分别与英国、法国、俄国签订的不平等条约,《南京条约》是1840年鸦片战争后中国近代史上签订的第一个不平等条约,《辛丑条约》是1900年八国联军侵华后签订的,《马关条约》是1894年甲午中日战争之后签订的,故按时间顺序是②①④③。

【小问2详解】

根据材料“春愁难强看山,往事惊心泪欲清。四百万人同一哭,去年今日割台湾”及所学知识可得,甲午中日战争后,《马关条约》的签订,割让台湾给日本。根据所学知识可得,这表达出马关条约签订后人们对台湾被迫离开祖国的悲愤或爱国之情。

【小问3详解】

根据材料中的“1840-1842年鸦片战争”、“1856-1860年第二次鸦片战争”、“1894-1895年甲午中日战争”、“海国图志”、“洋务运动”、“戊戌变法”等相关信息可知,这指的是西方列强侵略中国的近代史,同时也是中国人民不断地反抗历史,也是不断地寻找方法的探寻史,只要符合题意,言之有理即可。示例1:选择①②③1840—1842年鸦片战争,中国战败,被迫签订《南宁条约》,领土主权、关税主权等遭到破坏,开始沦为半殖民地半封建社会,中国面临“数千年未有之大变局”。第二次鸦片战争后,中国丧失了更多的领土,半殖民地化程度加深。甲午一役,更是输给了日本,国际地位一落千丈,半殖民地化程度大大加深。在西方列强的侵略中,中国逐渐沉沦,民族危机日益加深。示例2:选择④⑤⑥1840年以来,中国不断遭到西方列强的侵略,面对“数千年未有之大变局”先进的中国人也不断的在救亡图存道路上进行探索。魏源在《海国图志》一书中提出“师夷长技以制夷”的主张。洋务运动提出“师夷长技以自强”,兴办近代军事工业、近代民用工业等,迈出了近代化的第一步。甲午一战,中国惨败,表明光学习西方先进技术而不变革封建制度无法使中国富强,于是康梁等维新派掀起了戊戌变法运动,主张实行君主立宪制。示例3:选择①④1840—1842年,鸦片战争,中国战败,签订了《南宁条约》,中国领土主权、关税主权等遭到破坏,开始沦为半殖民地半封建社会。面对“数千年未有之大变局”,先进的中国人开眼看世界,魏源在《海国图志》一书中,提出“师夷长技以制夷”的主张,该书是当时介绍西方历史、地理情况最详实的著作,对于引导国人关注世界形势起到了一定作用。

同课章节目录