2013届高三历史一轮复习教案:专题五 欧洲的宗教改革(人民版选修1)

文档属性

| 名称 | 2013届高三历史一轮复习教案:专题五 欧洲的宗教改革(人民版选修1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 167.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-10-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

专题五 欧洲的宗教改革

[考 纲] 欧洲的宗教改革。

[课 标] 1.了解中世纪天主教的地位,认识欧洲宗教改革的必要性。2.知道马丁·路德的宗教改革主张,理解欧洲宗教改革的实质。3.简述欧洲宗教改革的主要内容,分析欧洲宗教改革的历史作用。

一、宗教改革的背景

1.天主教对欧洲的神权统治——历史渊源

(1)政治上:竭力提高教会的地位,利用神权加强对西欧的政治控制,在社会上的影响无处不在。

(2)经济上:教会利用其特殊地位,疯狂敛财,是欧洲最大的封建主。

(3)思想上:宣扬禁锢人性的教义和教规,加强对人们的思想控制。

(4)由于天主教会的堕落,随着欧洲经济社会的发展和历史的进步,天主教会成为欧洲历史发展的障碍。

2.中世纪晚期天主教的地位面临种种挑战——现实动力

(1)政治上:随着资本主义生产方式的发展,新兴资产阶级的壮大、民族国家的形成、欧洲各国民族意识的觉醒,天主教凌驾于民族、国家之上的权力受到挑战。

(2)经济上:天主教的经济特权受到社会各界的反对。

①专制君主为加强自身的实力,需要组建军队和供养官僚,反对将大笔财富送往罗马。

②以银行家和商人为代表的财产所有者反对教会教产税收的豁免权。

③中小贵族和新兴资产阶级希望占有教会财产以壮大自己的经济实力。

④下层贫民企盼教会减轻剥削,改善自己的经济状况。

(3)思想上:天主教会的传统说教受到人本主义思想的冲击。

①早期基督教思想和文艺复兴运动所宣传的人本主义思想,为人们挑战天主教权威提供了思想源泉。

②新兴资产阶级的经济理想对教会反对营利的传统思想发出了更猛烈的挑战。

二、欧洲各国的宗教改革

1.“奶牛”的愤怒

(1)序幕:1517年,马丁·路德发表《九十五条论纲》。

(2)主张

①思想核心是“因信称义”,每个人都可以凭自己的虔诚信仰得到拯救。

②提出“信徒皆为祭司”,否定了教皇和教会作为上帝代言人的特权地位。

③主张建立一个廉俭教会、民族教会。

(3)结果

①马丁·路德点燃了德国人民反对教会的烈焰。

②1555年,《奥格斯堡和约》承认诸侯有权决定臣民的宗教信仰,这标志着路德教取得了合法的地位。

2.日内瓦的“教皇”

(1)内容

①信奉“因信称义”的思想,并提出“先定论”,宣扬选民或弃民。

②主张彻底改组教会,建立民主教会。

(2)影响

①在日内瓦建立了共和性质的神权国家体制。

②镇压其他信仰的教派和个人。

③传播到欧洲许多地区,日内瓦成为“新教的罗马”。

3.国王领导的英国宗教改革

(1)内容:议会通过《至尊法案》,宣布国王为英国教会的最高首脑,断绝英国教会与罗马教廷的关系,英国民族教会出现。

(2)影响

①亨利八世改革是以自上而下的方式进行的,改革很不彻底。

②随后英国出现了倾向于卡尔文教的激进思潮,迎合了资产阶级的需要,被称为清教运动,清教徒成为英国资产阶级革命的重要力量。

4.带来民族独立的尼德兰宗教改革

(1)背景

①尼德兰工商业发展较快,较早产生了资本主义萌芽,卡尔文教盛行。

②西班牙统治者仇视新教,迫害新教徒。

(2)性质:是一场具有资产阶级革命和民族独立性质的宗教改革运动。

(3)结果:尼德兰北部赢得了独立,建立了荷兰共和国,很快成为欧洲的经济强国。但南部仍处于西班牙的控制之下。

三、改革冲击波

1.宗教改革是文艺复兴后的又一场思想解放运动,新教为早期资本主义发展提供了思想武器。尼德兰革命和此后的英国资产阶级革命都是以新教为政治旗号发动的。

2.宗教改革为资产阶级勾画了政治蓝图。卡尔文教在日内瓦的政治实践提供了未来资产阶级政权的雏形。

3.宗教改革促进了民族语言的发展,激发了欧洲各国的民族意识,促进了欧洲民族国家的成长。

4.宗教改革使大量教会财产转到新兴资产阶级手中,促进了欧洲资本主义的发展。

误区提醒 宗教改革所产生的新教并非是对过去的完全否定,而是对天主教的继承、批判和发展。以自己的变化来适应社会的变化,它总是以一种广为人们接受的传统形态进行着种种改革,为广大的人们所接受和利用。由此可见,任何一种文化要取得自己的历史存在,不仅要有与之相适应的社会基础,而且要有自己产生的渊源和发展的未来。

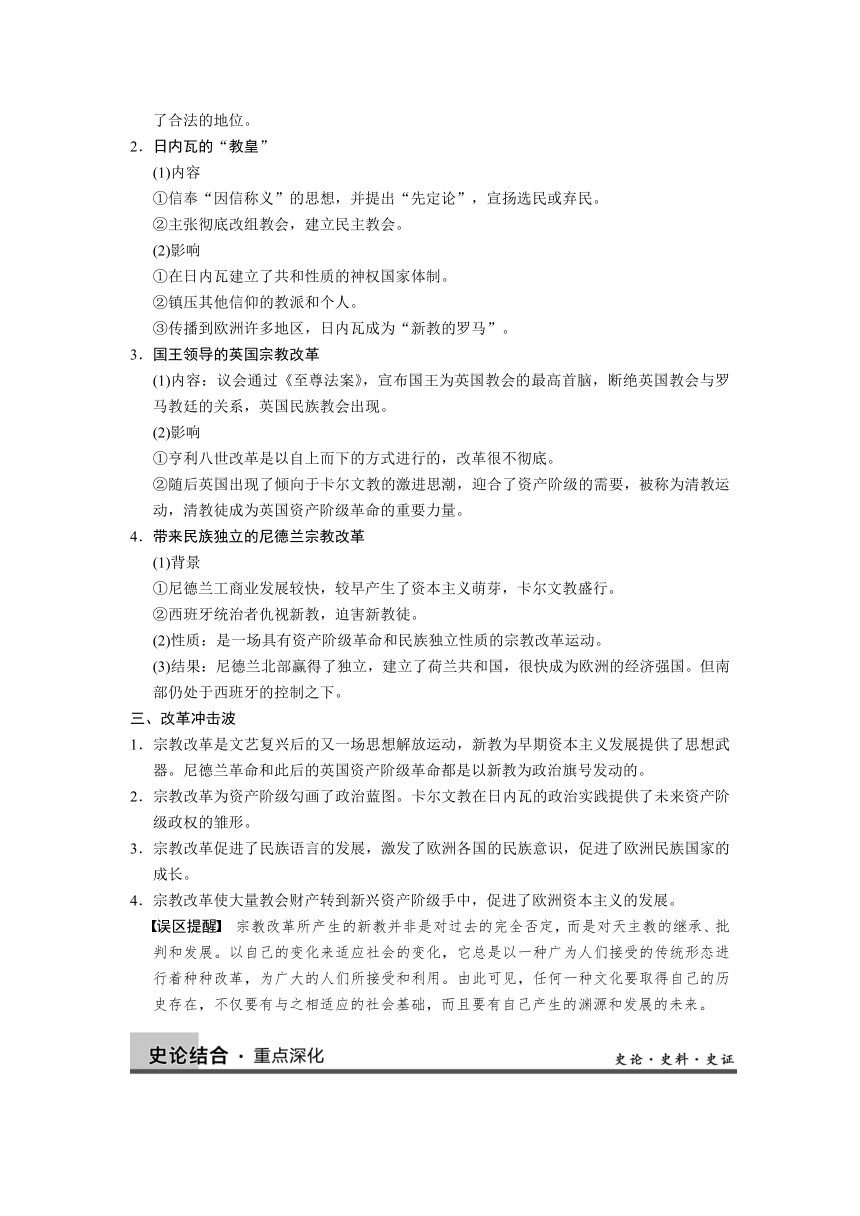

宗教改革的必要性

主题1 天主教的神权统治地位

史料一 一位天主教历史学家认为教会财产在日尔曼占1/3,在法国占1/5。法国官方在1520年统计教会占有法国总财产的3/4。——[美]威尔·杜兰:《世界文明史·宗教改革》

史料表明了天主教会广占财富,是欧洲最大的封建主。

史料二 罗马教皇庇护二世说:人们说我们生活享乐,聚敛财富,举止轻慢,骑肥骡、坐骏马……花在优伶与食客身上的钱多,而用来保护信仰者,则无一物。

——[美]威尔·杜兰:《世界文明史·宗教改革》

史料反映的是教会、教士生活腐化,引起欧洲人民的不满。

史料三 被告人如不承认“罪行”,就反复用刑拷问。一切有利于被告人的证词都不能成立。被告可以不经审判便予处死。被告认罪之后,如又否认,即不再审讯,予以烧死。

——宗教裁判所审讯条例

史料表明教会加强对人民的思想控制,对异教徒进行残酷迫害,总之,16世纪初,天主教会已日益成为欧洲资本主义发展的阻碍因素。

主题2 16世纪前后,冲击天主教统治地位的因素

图示

(1)各国民族意识的增长和专制君主的兴起。

(2)专制君主、贵族、商人、新兴资产阶级、贫民等各阶级阶层都反对教会的经济特权。

(3)早期基督教思想和文艺复兴运动宣传的人文主义。

(4)新兴资产阶级的经济思想等。

宗教改革的影响

主题1 16世纪欧洲各国的宗教改革性质上有何不同?

马丁·路德改革、卡尔文改革、英国的清教运动、尼德兰改革都是适应资产阶级需要的改革,英国亨利八世改革则是维护封建专制的改革。

主题2 试从政治、经济、思想等角度分析宗教改革促进社会进步的表现

(1)政治上:沉重打击了天主教在欧洲的神权统治,促进了欧洲民族意识的高涨和民族国家的发展。

(2)经济上:在宗教改革运动中,天主教会被剥夺的财产很大一部分落到新兴资产阶级手里,促进了资本主义的发展。

(3)思想上:宗教改革否定了天主教会的权威,解放了人们的思想。对资产阶级革命:卡尔文教和清教成为尼德兰革命和英国资产阶级革命的旗帜。

框架整合

1.阅读材料,回答下列问题。

材料一 马丁·路德在演讲中指出:“信徒的获救一不靠教皇,二不靠圣礼,更不靠赎罪券。只有靠终生‘悔改’,才是基督的正道。”

材料二 16世纪欧洲宗教改革家马丁·路德,曾建议由基督教新教教会和地方当局接管教育,用德语教学,在全国城镇农村设立公办学校,为平民子女提供免费教育。

请回答:

(1)演讲词中体现了马丁·路德关于宗教改革的什么主张?这一主张具有怎样的人文主义色彩?

(2)据材料二结合所学知识,分析宗教改革对教育有何影响?

2.阅读下列材料,回答问题。

材料一 天主教会把从事商业贸易和发财致富说成堕落行为,这种轻商思想与当时商品货币关系蓬勃发展的趋势背道而驰。16世纪初,罗马教廷每年从德国榨取的财富等于1497年德皇所征税额的21倍。天主教会宣称,人若要得救,必须以教会为中介……

诸侯们几乎都从路德的理论中读出了政府权力和威信的扩张。一个在德意志的一个小角落里进行的宗教研究,竟然和许多群体的利益及其热望联系在一起。

——摘编自(美)约翰·巴克勒《西方社会史》等著作

材料二 马丁·路德提出在信仰上“惟独圣经”,破除教皇、修士等阶层的特权;他提出“惟独信心”,告诉人们个人灵魂的救赎不靠教会的活动来实现;他的诸多作品中最重要的一部是《圣经》的德译本,这无疑使任何识字的德国人都有可能亲自学习《圣经》,这项工作在宗教改革上具有重大的意义,也是德国语言史和文学史上重要的里程碑。新教徒对教育和白话的重视也助长了地方语言的广泛运用。以语言作为根本的民族意识逐渐形成,现代民族主义国家也应运而生。

(1)依据材料一,从经济、政治和思想方面归纳罗马教廷与德国社会的矛盾。

(2)依据材料二,概括马丁·路德宗教改革的基本主张,并结合所学知识归纳马丁·路德宗教改革产生的历史影响。

答案

课时训练

1.(1)主张:因信称义(或信仰得救)。

人文主义色彩:否定了教皇权威,打破了教会精神枷锁,使人们获得了精神自由和宗教信仰自主权,树立了人文主义宗教观。

(2)宗教改革运动打破了长期以来天主教会垄断教育的局面;重视运用民族语言教学,使教育领域出现了世俗化、地方化的倾向。

2.(1)矛盾:天主教会的统治严重阻碍了德国资本主义的发展;罗马教廷与德国世俗封建主争夺对德国的控制权;天主教会控制着德国教民的思想。

(2)主张:《圣经》至高无上;信仰得救 (或因信称义)。影响:打击了欧洲天主教会的神权统治;促进了思想解放;促进了欧洲民族国家的发展;发展了人文主义思想(回答其中二点即可)

[考 纲] 欧洲的宗教改革。

[课 标] 1.了解中世纪天主教的地位,认识欧洲宗教改革的必要性。2.知道马丁·路德的宗教改革主张,理解欧洲宗教改革的实质。3.简述欧洲宗教改革的主要内容,分析欧洲宗教改革的历史作用。

一、宗教改革的背景

1.天主教对欧洲的神权统治——历史渊源

(1)政治上:竭力提高教会的地位,利用神权加强对西欧的政治控制,在社会上的影响无处不在。

(2)经济上:教会利用其特殊地位,疯狂敛财,是欧洲最大的封建主。

(3)思想上:宣扬禁锢人性的教义和教规,加强对人们的思想控制。

(4)由于天主教会的堕落,随着欧洲经济社会的发展和历史的进步,天主教会成为欧洲历史发展的障碍。

2.中世纪晚期天主教的地位面临种种挑战——现实动力

(1)政治上:随着资本主义生产方式的发展,新兴资产阶级的壮大、民族国家的形成、欧洲各国民族意识的觉醒,天主教凌驾于民族、国家之上的权力受到挑战。

(2)经济上:天主教的经济特权受到社会各界的反对。

①专制君主为加强自身的实力,需要组建军队和供养官僚,反对将大笔财富送往罗马。

②以银行家和商人为代表的财产所有者反对教会教产税收的豁免权。

③中小贵族和新兴资产阶级希望占有教会财产以壮大自己的经济实力。

④下层贫民企盼教会减轻剥削,改善自己的经济状况。

(3)思想上:天主教会的传统说教受到人本主义思想的冲击。

①早期基督教思想和文艺复兴运动所宣传的人本主义思想,为人们挑战天主教权威提供了思想源泉。

②新兴资产阶级的经济理想对教会反对营利的传统思想发出了更猛烈的挑战。

二、欧洲各国的宗教改革

1.“奶牛”的愤怒

(1)序幕:1517年,马丁·路德发表《九十五条论纲》。

(2)主张

①思想核心是“因信称义”,每个人都可以凭自己的虔诚信仰得到拯救。

②提出“信徒皆为祭司”,否定了教皇和教会作为上帝代言人的特权地位。

③主张建立一个廉俭教会、民族教会。

(3)结果

①马丁·路德点燃了德国人民反对教会的烈焰。

②1555年,《奥格斯堡和约》承认诸侯有权决定臣民的宗教信仰,这标志着路德教取得了合法的地位。

2.日内瓦的“教皇”

(1)内容

①信奉“因信称义”的思想,并提出“先定论”,宣扬选民或弃民。

②主张彻底改组教会,建立民主教会。

(2)影响

①在日内瓦建立了共和性质的神权国家体制。

②镇压其他信仰的教派和个人。

③传播到欧洲许多地区,日内瓦成为“新教的罗马”。

3.国王领导的英国宗教改革

(1)内容:议会通过《至尊法案》,宣布国王为英国教会的最高首脑,断绝英国教会与罗马教廷的关系,英国民族教会出现。

(2)影响

①亨利八世改革是以自上而下的方式进行的,改革很不彻底。

②随后英国出现了倾向于卡尔文教的激进思潮,迎合了资产阶级的需要,被称为清教运动,清教徒成为英国资产阶级革命的重要力量。

4.带来民族独立的尼德兰宗教改革

(1)背景

①尼德兰工商业发展较快,较早产生了资本主义萌芽,卡尔文教盛行。

②西班牙统治者仇视新教,迫害新教徒。

(2)性质:是一场具有资产阶级革命和民族独立性质的宗教改革运动。

(3)结果:尼德兰北部赢得了独立,建立了荷兰共和国,很快成为欧洲的经济强国。但南部仍处于西班牙的控制之下。

三、改革冲击波

1.宗教改革是文艺复兴后的又一场思想解放运动,新教为早期资本主义发展提供了思想武器。尼德兰革命和此后的英国资产阶级革命都是以新教为政治旗号发动的。

2.宗教改革为资产阶级勾画了政治蓝图。卡尔文教在日内瓦的政治实践提供了未来资产阶级政权的雏形。

3.宗教改革促进了民族语言的发展,激发了欧洲各国的民族意识,促进了欧洲民族国家的成长。

4.宗教改革使大量教会财产转到新兴资产阶级手中,促进了欧洲资本主义的发展。

误区提醒 宗教改革所产生的新教并非是对过去的完全否定,而是对天主教的继承、批判和发展。以自己的变化来适应社会的变化,它总是以一种广为人们接受的传统形态进行着种种改革,为广大的人们所接受和利用。由此可见,任何一种文化要取得自己的历史存在,不仅要有与之相适应的社会基础,而且要有自己产生的渊源和发展的未来。

宗教改革的必要性

主题1 天主教的神权统治地位

史料一 一位天主教历史学家认为教会财产在日尔曼占1/3,在法国占1/5。法国官方在1520年统计教会占有法国总财产的3/4。——[美]威尔·杜兰:《世界文明史·宗教改革》

史料表明了天主教会广占财富,是欧洲最大的封建主。

史料二 罗马教皇庇护二世说:人们说我们生活享乐,聚敛财富,举止轻慢,骑肥骡、坐骏马……花在优伶与食客身上的钱多,而用来保护信仰者,则无一物。

——[美]威尔·杜兰:《世界文明史·宗教改革》

史料反映的是教会、教士生活腐化,引起欧洲人民的不满。

史料三 被告人如不承认“罪行”,就反复用刑拷问。一切有利于被告人的证词都不能成立。被告可以不经审判便予处死。被告认罪之后,如又否认,即不再审讯,予以烧死。

——宗教裁判所审讯条例

史料表明教会加强对人民的思想控制,对异教徒进行残酷迫害,总之,16世纪初,天主教会已日益成为欧洲资本主义发展的阻碍因素。

主题2 16世纪前后,冲击天主教统治地位的因素

图示

(1)各国民族意识的增长和专制君主的兴起。

(2)专制君主、贵族、商人、新兴资产阶级、贫民等各阶级阶层都反对教会的经济特权。

(3)早期基督教思想和文艺复兴运动宣传的人文主义。

(4)新兴资产阶级的经济思想等。

宗教改革的影响

主题1 16世纪欧洲各国的宗教改革性质上有何不同?

马丁·路德改革、卡尔文改革、英国的清教运动、尼德兰改革都是适应资产阶级需要的改革,英国亨利八世改革则是维护封建专制的改革。

主题2 试从政治、经济、思想等角度分析宗教改革促进社会进步的表现

(1)政治上:沉重打击了天主教在欧洲的神权统治,促进了欧洲民族意识的高涨和民族国家的发展。

(2)经济上:在宗教改革运动中,天主教会被剥夺的财产很大一部分落到新兴资产阶级手里,促进了资本主义的发展。

(3)思想上:宗教改革否定了天主教会的权威,解放了人们的思想。对资产阶级革命:卡尔文教和清教成为尼德兰革命和英国资产阶级革命的旗帜。

框架整合

1.阅读材料,回答下列问题。

材料一 马丁·路德在演讲中指出:“信徒的获救一不靠教皇,二不靠圣礼,更不靠赎罪券。只有靠终生‘悔改’,才是基督的正道。”

材料二 16世纪欧洲宗教改革家马丁·路德,曾建议由基督教新教教会和地方当局接管教育,用德语教学,在全国城镇农村设立公办学校,为平民子女提供免费教育。

请回答:

(1)演讲词中体现了马丁·路德关于宗教改革的什么主张?这一主张具有怎样的人文主义色彩?

(2)据材料二结合所学知识,分析宗教改革对教育有何影响?

2.阅读下列材料,回答问题。

材料一 天主教会把从事商业贸易和发财致富说成堕落行为,这种轻商思想与当时商品货币关系蓬勃发展的趋势背道而驰。16世纪初,罗马教廷每年从德国榨取的财富等于1497年德皇所征税额的21倍。天主教会宣称,人若要得救,必须以教会为中介……

诸侯们几乎都从路德的理论中读出了政府权力和威信的扩张。一个在德意志的一个小角落里进行的宗教研究,竟然和许多群体的利益及其热望联系在一起。

——摘编自(美)约翰·巴克勒《西方社会史》等著作

材料二 马丁·路德提出在信仰上“惟独圣经”,破除教皇、修士等阶层的特权;他提出“惟独信心”,告诉人们个人灵魂的救赎不靠教会的活动来实现;他的诸多作品中最重要的一部是《圣经》的德译本,这无疑使任何识字的德国人都有可能亲自学习《圣经》,这项工作在宗教改革上具有重大的意义,也是德国语言史和文学史上重要的里程碑。新教徒对教育和白话的重视也助长了地方语言的广泛运用。以语言作为根本的民族意识逐渐形成,现代民族主义国家也应运而生。

(1)依据材料一,从经济、政治和思想方面归纳罗马教廷与德国社会的矛盾。

(2)依据材料二,概括马丁·路德宗教改革的基本主张,并结合所学知识归纳马丁·路德宗教改革产生的历史影响。

答案

课时训练

1.(1)主张:因信称义(或信仰得救)。

人文主义色彩:否定了教皇权威,打破了教会精神枷锁,使人们获得了精神自由和宗教信仰自主权,树立了人文主义宗教观。

(2)宗教改革运动打破了长期以来天主教会垄断教育的局面;重视运用民族语言教学,使教育领域出现了世俗化、地方化的倾向。

2.(1)矛盾:天主教会的统治严重阻碍了德国资本主义的发展;罗马教廷与德国世俗封建主争夺对德国的控制权;天主教会控制着德国教民的思想。

(2)主张:《圣经》至高无上;信仰得救 (或因信称义)。影响:打击了欧洲天主教会的神权统治;促进了思想解放;促进了欧洲民族国家的发展;发展了人文主义思想(回答其中二点即可)

同课章节目录