2013届高三历史一轮复习教案:专题三 北魏孝文帝改革(人民版选修1)

文档属性

| 名称 | 2013届高三历史一轮复习教案:专题三 北魏孝文帝改革(人民版选修1) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 150.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-10-20 19:11:10 | ||

图片预览

文档简介

专题三 北魏孝文帝改革

[考 纲] 北魏孝文帝改革。

[课 标] 1.了解北魏孝文帝改革的背景。2.归纳北魏孝文帝改革的主要内容。3.探讨北魏孝文帝改革的历史作用。

一、励精图治的孝文帝改革

(一)智者的选择

1.社会矛盾尖锐

(1)阶级矛盾:北魏统治腐败,徭役赋税繁重,阶级矛盾尖锐。

(2)民族矛盾:北魏统治者实行民族压迫和民族歧视政策,导致民族矛盾激化。

(3)统治危机:北魏社会动荡,人民起义不断,北魏统治面临深重危机。

2.有利条件

(1)北魏统一黄河流域,结束了北方长期分裂割据局面。

(2)拓跋部受中原文化的影响,逐渐由游牧生活转向农耕经济为主的定居生活。

(3)北魏重用汉族儒生、兴办太学,日渐吸收汉族先进文化。

(二)内容

1.推行均田制:将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖,从而推动了北方经济的恢复和发展,保证了统治政权的财政收入和劳役需要。

2.整顿吏治:实行俸禄制,不许官吏自筹经费,严惩贪赃枉法,相对缓和了当时的阶级矛盾和民族矛盾。

3.迁都洛阳:为减轻改革的阻力,加强对黄河流域的统治,493年孝文帝迁都至洛阳,为改革提供了地理环境和文化氛围。

4.革除旧俗

(1)禁止士民穿胡服,一律改穿汉服。

(2)讲汉话。

(3)改汉姓:将鲜卑人原有的姓氏改为汉姓。

(4)通婚姻:提倡鲜卑人与汉人通婚。

二、北方经济的逐渐恢复

1.促进了北方农业生产的发展。政府收入大大增加,农业水利工程得以兴建,新的耕作技术也得到推广,北魏的农业生产逐步发展到一个新的水平。

2.促进了洛阳的繁盛。使其成为了全国的政治中心和当时最大的商业中心,还因南北互市与中外贸易不绝,使洛阳成为一个名副其实的国际性商业城市。

3.北方民族大融合

(1)内迁各民族经过长期的融合,胡汉差别逐渐消除;原来的民族布局完全被打破,中原先进文化成为各民族共同接受的文化;南迁北方游牧部落的优秀文明也成了中原地区文明的重要组成部分。

(2)魏晋南北朝的民族融合,为隋唐大一统和经济文化的高度发展奠定了基础。

误区提醒 民族融合是指民族间的自然融合,是民族隔阂和民族差异消除的过程,是民族间经济、文化及生活习惯密切联系的结果。民族融合是多民族国家由分裂走向统一的前提。民族融合的过程,从社会发展的角度来讲,中国古代的民族融合主要是少数民族封建化过程,是一种历史的进步。但民族融合并不能理解为是民族同化。

孝文帝改革的措施

主题1 改革前的矛盾及对应解决措施

(1)国家与豪强地主间的矛盾―→制定官吏俸禄制、整顿吏治,在地方设立三长制等,限制了豪强地主的政治、经济特权,缓和了社会矛盾,加强了中央对人民的有效控制。

(2)国家、地主与农民阶级的矛盾―→整顿吏治、推行均田制、租调制,改善了人民生活,促进了北方经济的发展。

(3)鲜卑族与汉族的民族矛盾―→行汉制、易汉服、讲汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯等,促进了民族融合,有利于大一统局面的出现。

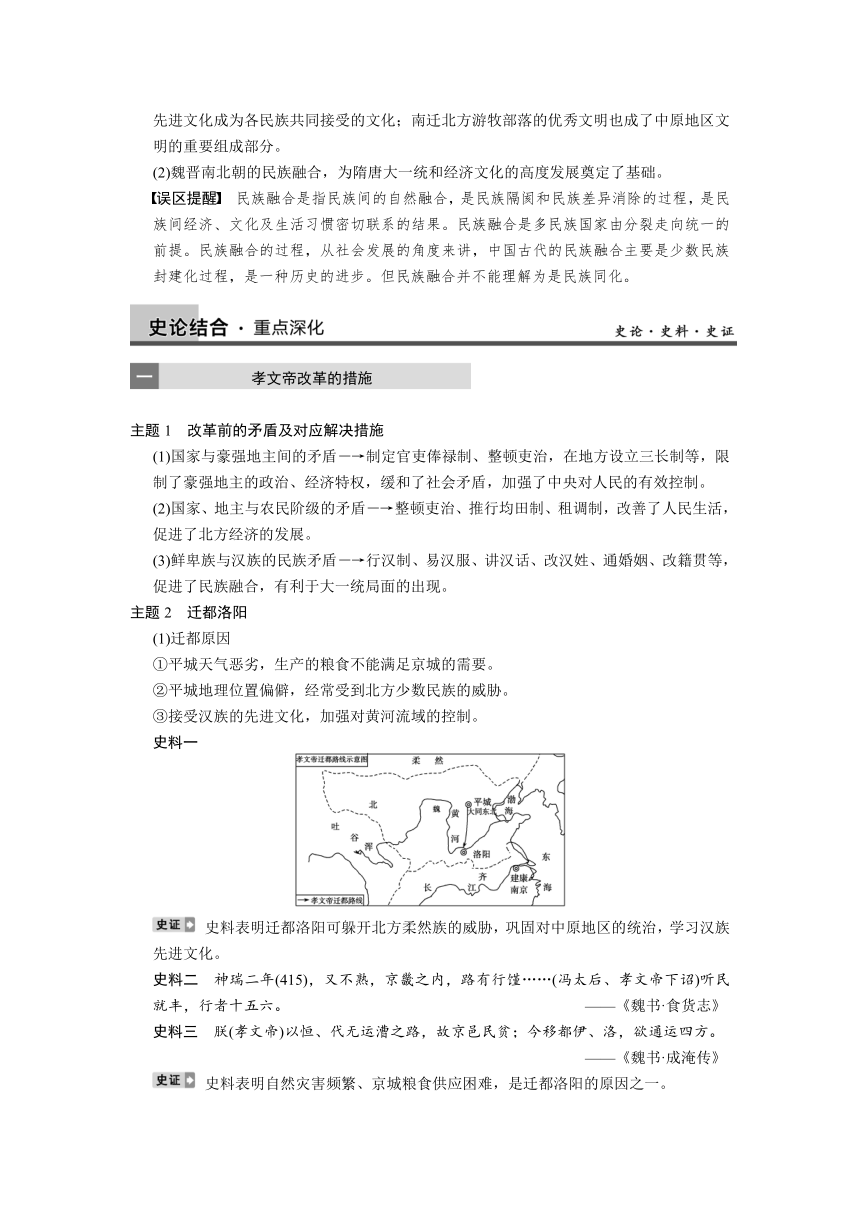

主题2 迁都洛阳

(1)迁都原因

①平城天气恶劣,生产的粮食不能满足京城的需要。

②平城地理位置偏僻,经常受到北方少数民族的威胁。

③接受汉族的先进文化,加强对黄河流域的控制。

史料一

史料表明迁都洛阳可躲开北方柔然族的威胁,巩固对中原地区的统治,学习汉族先进文化。

史料二 神瑞二年(415),又不熟,京畿之内,路有行馑……(冯太后、孝文帝下诏)听民就丰,行者十五六。 ——《魏书·食货志》

史料三 朕(孝文帝)以恒、代无运漕之路,故京邑民贫;今移都伊、洛,欲通运四方。

——《魏书·成淹传》

史料表明自然灾害频繁、京城粮食供应困难,是迁都洛阳的原因之一。

(2)迁都的影响

史料 南朝将领陈庆之出使北方,目睹了洛阳的风貌后发出感叹:“自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。” ——《洛阳伽蓝记》

史料表明迁都促进了洛阳的繁荣和北方的民族融合。

孝文帝改革的影响

主题1 改革前后中原地区农业生产状况的变化及原因

(1)变化:改革前,北方土地荒芜,粮食严重匮乏,生产遭严重破坏。改革后,新的生产技术、工具得以推广,水利工程大量兴修、农业生产发展到一个新的水平。

(2)原因:改革前北方经过近百年战乱,人民流离失所,各地暴动不断,社会动荡使经济遭受严重破坏。孝文帝改革推行均田制,改善吏治,调整人民的负担,重视农业水利工程的兴修,再加上统一安定的社会环境使农业生产逐渐恢复发展。

主题2 北方民族大融合

(1)含义与意义图示

(2)实质

①北方民族大融合主要是北方少数民族接受汉族先进文化,实质是封建化。

②同时也是少数民族在生活习俗方面的汉化。

框架整合

理解两大观点 统一是历史发展的大趋势,无论哪一个民族完成的统一都有利于经济的发展和中华民族的进步;民族融合是汉族与少数民族不同文化之间双向的学习融合的过程,推动了中华民族的发展和中华文明的进步、民族团结、民族统一。

1.(2010·福建高考)阅读下列材料,回答问题。

材料一 《春秋》之义,内诸夏而外夷狄。……夫关中土沃物丰……帝王之都每以为居,未闻戎狄宜在此土也。非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同……戎晋不杂,并得其所,上合往古既叙之义,下为盛世永久之规。纵有猾夏之心,风尘之警,则绝远中国,隔阂山河,虽为寇暴,所害不广。 ——摘自[西晋]江统《徙戎论》

材料二 自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。 ——摘自[北魏]杨衒之《洛阳伽蓝记》

材料三 北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

(1)据材料一,指出作者关于民族问题的主张,概括其理由。

(2)据上述材料并结合所学知识,分析北魏孝文帝改革的进步作用。谈谈你对当时民族关系的认识。

2.阅读下列材料:

材料一 (商君)开塞耕战……卒受恶名於秦,有以也失!——《史记·商君列传》

材料二 魏亡之祸,成于六镇;轻薄六镇,实自太和。夫变夷从夏,人孰不以为美?

迁洛之举,群臣不顺,孝文设术以诈之,示威以胁之。不知厌忽累世安乐之余,经始百年荒榛之地,一事不成,旧业尽弃,欲以何为?嗟夫!孝文诚非玩岁月而苟目前者;及其昧先后,失名实,不安于而眩其末,则好治与念乱同科,可不悲哉!

——《魏书》卷三十四《习学记言序目》

请回答:

(1)材料一、二分别反映了商鞅、孝文帝改革的什么内容?分别指出两场改革的性质。

(2)材料中两场改革受到批评的共同原因是什么?你认为作为一名改革者应坚持何种态度?

答案

课时训练

1.(1)主张:夷夏有别,少数民族应远离中原。

理由:儒家的传统观念;夷夏风俗习性不同;可以减轻对中原的危害。

(2)作用:促进洛阳的繁盛;推动北方社会经济文化发展;促进民族融合;奠定隋唐国家统一的基础。

认识:少数民族及其文化给中原文明带来了鲜活的元素;汉族与少数民族之间的交融、互补,丰富了中华文明的内涵;避免民族对立,消除民族隔阂,是国家发展进步的重要保证。

2.(1)内容:商鞅废除井田制,奖励耕战;孝文帝迁都及汉化政策。

性质:前者属于新兴地主阶级改革;后者属于少数民族封建化改革。

(2)共同原因:变法触动了旧贵族的利益,遭到强烈反对。

态度:坚定不移地决心和策略的灵活性相结合。(其他答法言之成理即可)

[考 纲] 北魏孝文帝改革。

[课 标] 1.了解北魏孝文帝改革的背景。2.归纳北魏孝文帝改革的主要内容。3.探讨北魏孝文帝改革的历史作用。

一、励精图治的孝文帝改革

(一)智者的选择

1.社会矛盾尖锐

(1)阶级矛盾:北魏统治腐败,徭役赋税繁重,阶级矛盾尖锐。

(2)民族矛盾:北魏统治者实行民族压迫和民族歧视政策,导致民族矛盾激化。

(3)统治危机:北魏社会动荡,人民起义不断,北魏统治面临深重危机。

2.有利条件

(1)北魏统一黄河流域,结束了北方长期分裂割据局面。

(2)拓跋部受中原文化的影响,逐渐由游牧生活转向农耕经济为主的定居生活。

(3)北魏重用汉族儒生、兴办太学,日渐吸收汉族先进文化。

(二)内容

1.推行均田制:将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖,从而推动了北方经济的恢复和发展,保证了统治政权的财政收入和劳役需要。

2.整顿吏治:实行俸禄制,不许官吏自筹经费,严惩贪赃枉法,相对缓和了当时的阶级矛盾和民族矛盾。

3.迁都洛阳:为减轻改革的阻力,加强对黄河流域的统治,493年孝文帝迁都至洛阳,为改革提供了地理环境和文化氛围。

4.革除旧俗

(1)禁止士民穿胡服,一律改穿汉服。

(2)讲汉话。

(3)改汉姓:将鲜卑人原有的姓氏改为汉姓。

(4)通婚姻:提倡鲜卑人与汉人通婚。

二、北方经济的逐渐恢复

1.促进了北方农业生产的发展。政府收入大大增加,农业水利工程得以兴建,新的耕作技术也得到推广,北魏的农业生产逐步发展到一个新的水平。

2.促进了洛阳的繁盛。使其成为了全国的政治中心和当时最大的商业中心,还因南北互市与中外贸易不绝,使洛阳成为一个名副其实的国际性商业城市。

3.北方民族大融合

(1)内迁各民族经过长期的融合,胡汉差别逐渐消除;原来的民族布局完全被打破,中原先进文化成为各民族共同接受的文化;南迁北方游牧部落的优秀文明也成了中原地区文明的重要组成部分。

(2)魏晋南北朝的民族融合,为隋唐大一统和经济文化的高度发展奠定了基础。

误区提醒 民族融合是指民族间的自然融合,是民族隔阂和民族差异消除的过程,是民族间经济、文化及生活习惯密切联系的结果。民族融合是多民族国家由分裂走向统一的前提。民族融合的过程,从社会发展的角度来讲,中国古代的民族融合主要是少数民族封建化过程,是一种历史的进步。但民族融合并不能理解为是民族同化。

孝文帝改革的措施

主题1 改革前的矛盾及对应解决措施

(1)国家与豪强地主间的矛盾―→制定官吏俸禄制、整顿吏治,在地方设立三长制等,限制了豪强地主的政治、经济特权,缓和了社会矛盾,加强了中央对人民的有效控制。

(2)国家、地主与农民阶级的矛盾―→整顿吏治、推行均田制、租调制,改善了人民生活,促进了北方经济的发展。

(3)鲜卑族与汉族的民族矛盾―→行汉制、易汉服、讲汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯等,促进了民族融合,有利于大一统局面的出现。

主题2 迁都洛阳

(1)迁都原因

①平城天气恶劣,生产的粮食不能满足京城的需要。

②平城地理位置偏僻,经常受到北方少数民族的威胁。

③接受汉族的先进文化,加强对黄河流域的控制。

史料一

史料表明迁都洛阳可躲开北方柔然族的威胁,巩固对中原地区的统治,学习汉族先进文化。

史料二 神瑞二年(415),又不熟,京畿之内,路有行馑……(冯太后、孝文帝下诏)听民就丰,行者十五六。 ——《魏书·食货志》

史料三 朕(孝文帝)以恒、代无运漕之路,故京邑民贫;今移都伊、洛,欲通运四方。

——《魏书·成淹传》

史料表明自然灾害频繁、京城粮食供应困难,是迁都洛阳的原因之一。

(2)迁都的影响

史料 南朝将领陈庆之出使北方,目睹了洛阳的风貌后发出感叹:“自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。” ——《洛阳伽蓝记》

史料表明迁都促进了洛阳的繁荣和北方的民族融合。

孝文帝改革的影响

主题1 改革前后中原地区农业生产状况的变化及原因

(1)变化:改革前,北方土地荒芜,粮食严重匮乏,生产遭严重破坏。改革后,新的生产技术、工具得以推广,水利工程大量兴修、农业生产发展到一个新的水平。

(2)原因:改革前北方经过近百年战乱,人民流离失所,各地暴动不断,社会动荡使经济遭受严重破坏。孝文帝改革推行均田制,改善吏治,调整人民的负担,重视农业水利工程的兴修,再加上统一安定的社会环境使农业生产逐渐恢复发展。

主题2 北方民族大融合

(1)含义与意义图示

(2)实质

①北方民族大融合主要是北方少数民族接受汉族先进文化,实质是封建化。

②同时也是少数民族在生活习俗方面的汉化。

框架整合

理解两大观点 统一是历史发展的大趋势,无论哪一个民族完成的统一都有利于经济的发展和中华民族的进步;民族融合是汉族与少数民族不同文化之间双向的学习融合的过程,推动了中华民族的发展和中华文明的进步、民族团结、民族统一。

1.(2010·福建高考)阅读下列材料,回答问题。

材料一 《春秋》之义,内诸夏而外夷狄。……夫关中土沃物丰……帝王之都每以为居,未闻戎狄宜在此土也。非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同……戎晋不杂,并得其所,上合往古既叙之义,下为盛世永久之规。纵有猾夏之心,风尘之警,则绝远中国,隔阂山河,虽为寇暴,所害不广。 ——摘自[西晋]江统《徙戎论》

材料二 自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。 ——摘自[北魏]杨衒之《洛阳伽蓝记》

材料三 北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

(1)据材料一,指出作者关于民族问题的主张,概括其理由。

(2)据上述材料并结合所学知识,分析北魏孝文帝改革的进步作用。谈谈你对当时民族关系的认识。

2.阅读下列材料:

材料一 (商君)开塞耕战……卒受恶名於秦,有以也失!——《史记·商君列传》

材料二 魏亡之祸,成于六镇;轻薄六镇,实自太和。夫变夷从夏,人孰不以为美?

迁洛之举,群臣不顺,孝文设术以诈之,示威以胁之。不知厌忽累世安乐之余,经始百年荒榛之地,一事不成,旧业尽弃,欲以何为?嗟夫!孝文诚非玩岁月而苟目前者;及其昧先后,失名实,不安于而眩其末,则好治与念乱同科,可不悲哉!

——《魏书》卷三十四《习学记言序目》

请回答:

(1)材料一、二分别反映了商鞅、孝文帝改革的什么内容?分别指出两场改革的性质。

(2)材料中两场改革受到批评的共同原因是什么?你认为作为一名改革者应坚持何种态度?

答案

课时训练

1.(1)主张:夷夏有别,少数民族应远离中原。

理由:儒家的传统观念;夷夏风俗习性不同;可以减轻对中原的危害。

(2)作用:促进洛阳的繁盛;推动北方社会经济文化发展;促进民族融合;奠定隋唐国家统一的基础。

认识:少数民族及其文化给中原文明带来了鲜活的元素;汉族与少数民族之间的交融、互补,丰富了中华文明的内涵;避免民族对立,消除民族隔阂,是国家发展进步的重要保证。

2.(1)内容:商鞅废除井田制,奖励耕战;孝文帝迁都及汉化政策。

性质:前者属于新兴地主阶级改革;后者属于少数民族封建化改革。

(2)共同原因:变法触动了旧贵族的利益,遭到强烈反对。

态度:坚定不移地决心和策略的灵活性相结合。(其他答法言之成理即可)

同课章节目录