第一单元走进化学世界单元测试卷--2021-2022学年九年级化学人教版上册(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 第一单元走进化学世界单元测试卷--2021-2022学年九年级化学人教版上册(word版 含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 204.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-13 07:17:41 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 走进化学世界 单元测试卷

一、单选题(共15小题)

1.设计实验:在蜡烛火焰上方罩上一个冷而干燥的烧杯,观察烧杯壁上的现象;再将烧杯迅速倒置,向其中加入少量澄清石灰水,振荡,观察现象。对上述实验设计思路的描述有以下几点:

①将烧杯罩在火焰上方有利于燃烧产物的汇集;②用冷的烧杯可使变化过程中产生的水迅速凝结;

③将烧杯迅速倒置可避免产生的气体向空气中散逸;④振荡有利于产生的气体与石灰水充分接触。

对描述的认识正确的是( )

A. ①②正确③④错误

B. ③④正确①②错误

C. ①②③正确④错误

D. ①②③④都正确

2.下列能量转化的例子中不是由化学变化产生的是( )

A. 燃起篝火烘烤食物

B. 太阳能热水器烧水

C. 绿色植物的光合作用

D. 煤燃烧发电

3.下列描述中表达的是物质化学性质的是( )

A. 干冰能升华

B. 氧气是一种无色无味的气体

C. 氢氧化钠在空气中易变质

D. 水蒸发产生水蒸气

4.下列图示实验操作中,正确的是( )

5.下列有关纸的性质描述中,属于化学性质的是 ( )

A. 白色

B. 难溶于水

C. 可燃性

D. 易撕碎

6.某同学在观察镁条燃烧时记录了如下现象:①发出耀眼的强光 ②放出大量的热 ③镁条变短 ④镁条由银白色固体变成了白色固体。请帮助他选出能作为判断镁条燃烧是化学变化的依据:( )

A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

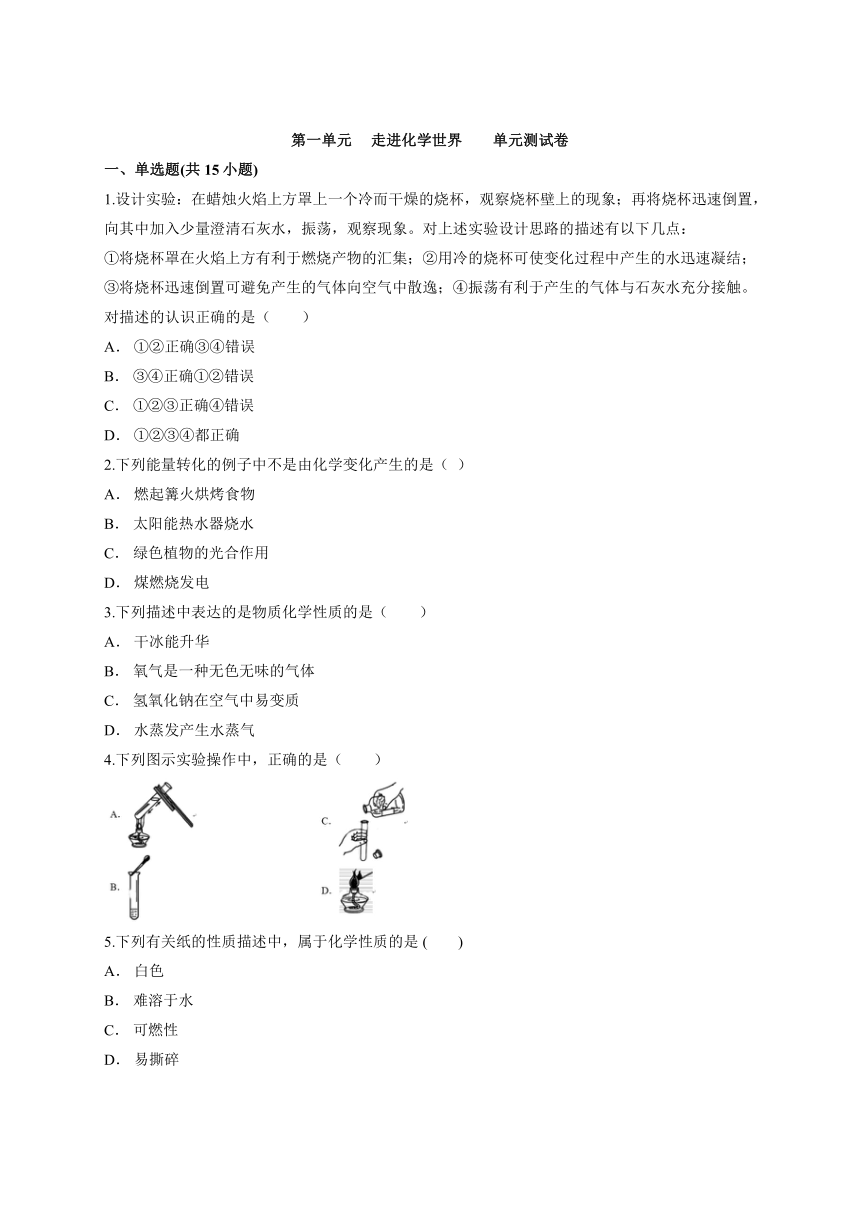

7.化学实验室使用的药品,很多是易燃、易爆、有腐蚀性或有毒的,使用时,一定要严格遵守有关规定和操作规程,图中适合贴在实验室常用的浓酸、浓碱药品柜上的图标是( )

A. A

B. B

C. C

D. D

8.下列物质的应用,由它的物理性质决定的是( )

A. 用蜡烛照明

B. 用米酿成酒

C. 蒸发海水可以得到食盐

D. 用天然气作民用燃料

9.实验桌上有一包黑色粉末,为验证该粉末是否为铁粉,有同学提出将磁铁放在黑色粉末上方。这属于科学探究中的( )

A. 猜想假设

B. 收集证据

C. 设计实验

D. 得出结论

10.下列变化中属于化学变化的是( )

A. 把湿的衣服晒干

B. 把水壶内水垢用食醋洗去

C. 把石蜡加热熔化

D. 把棉线织成布

11.在我们日常生活的下列变化中,属于物理变化的是( )

A. 人的呼吸作用

B. 燃放烟花

C. 蜡烛燃烧

D. 电灯通电发光

12.日常生活的下列放热现象中,与其他三种有本质区别的是( )

A. 天然气燃烧放热

B. 电灯泡通电发热

C. 食物变质会放热

D. 镁与盐酸反应放热

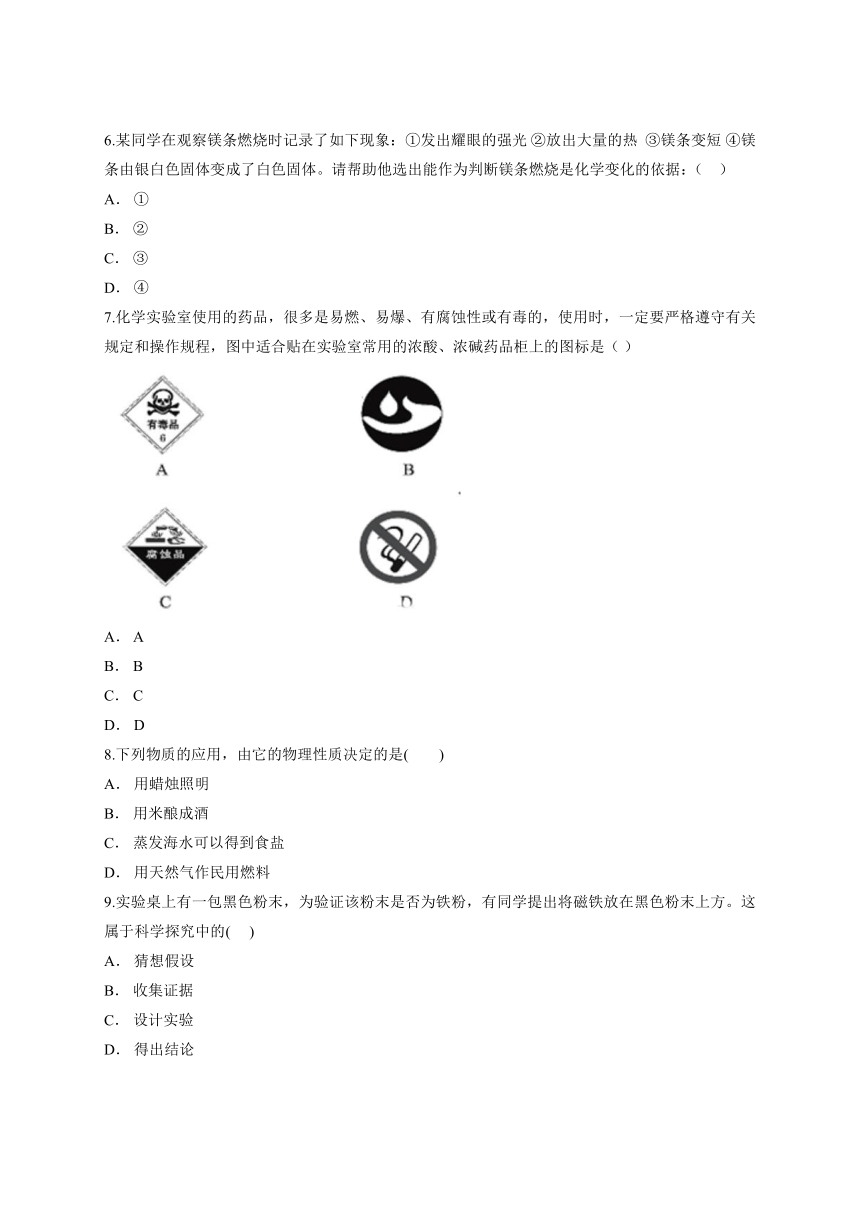

13.在探究“呼出气体中的二氧化碳是否比空气中的二氧化碳多?”的实验中,将一定量的澄清石灰水分别加入如图两个集气瓶中(集气瓶Ⅰ盛有空气,集气瓶Ⅱ盛有人体呼出的气体),振荡后,观察实验现象。关于这个实验说法正确的是( )

A. 集气瓶Ⅰ盛放的是空气,因此集气瓶Ⅰ没有必要盖玻璃片

B. 现象是集气瓶Ⅰ中无明显变化,集气瓶Ⅱ中产生白色浑浊

C. 将燃着的木条伸入集气瓶,先熄灭的集气瓶中的二氧化碳多,没必要做这个实验

D. 因为集气瓶Ⅰ中会无明显变化,所以集气瓶Ⅰ中应该稍微多加一些澄清石灰水

14.下列物质的性质,属于物理性质的是( )

A. 溶解性

B. 腐蚀性

C. 助燃性

D. 可燃性

15.点燃一支蜡烛,把一个冷碟子放在蜡烛火焰的上方(如下图所示),过一会后,在冷碟子的底部会收集到新制的炭黑。这个实验说明了( )

A. 由于氧气不足蜡烛不完全燃烧而生成了炭黑

B. 挥发的蜡烛遇冷后凝结而成炭黑

C. 蜡烛的燃烧可以不需要氧气参与

D. 蜡烛中含有炭黑

二、填空题(共3小题)

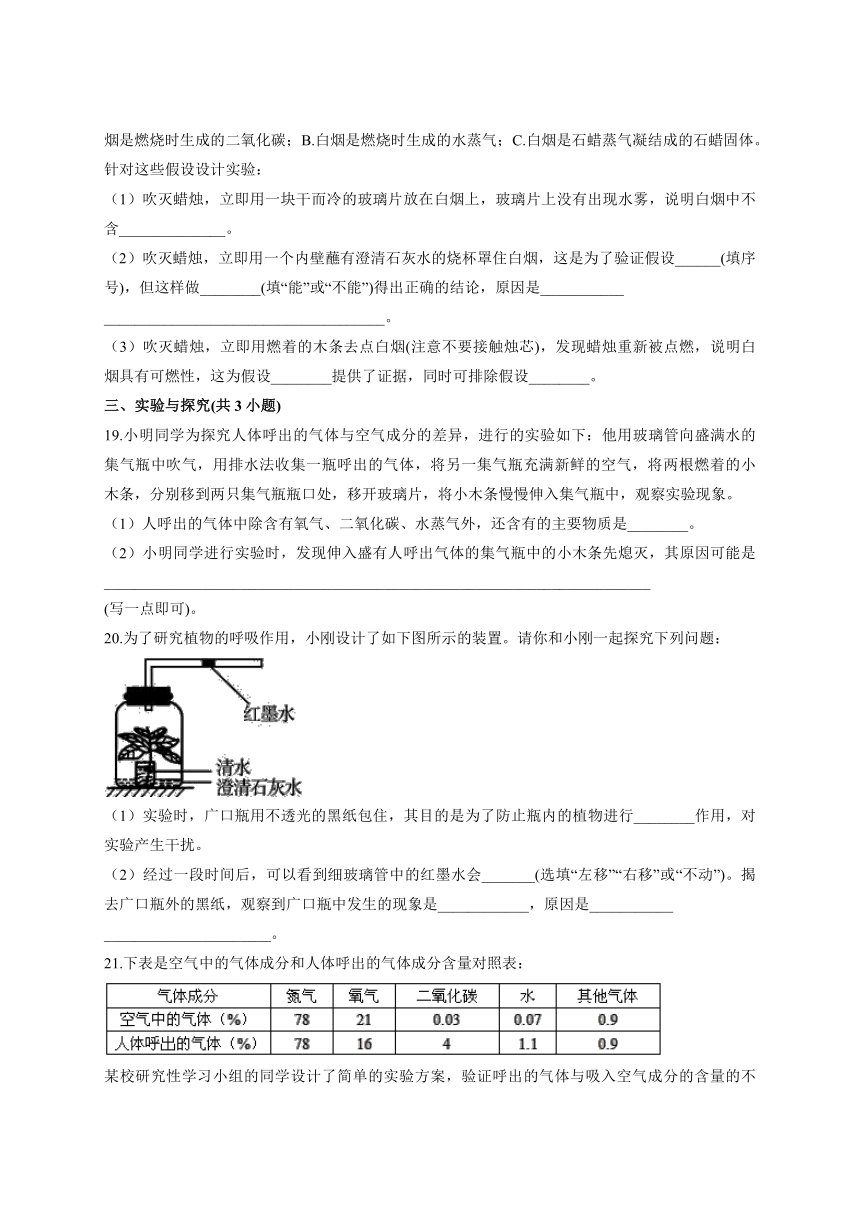

16.将下列各仪器的名称写在其用途相应的位置

(1)研磨块状固体的器皿是______ (2)用于取用粉末状固体药品的仪器是______

(3)实验室常用来加热的仪器是______ (4)在做镁条在空气中燃烧实验时夹持镁条的仪器是______

17.物质发生化学变化时,会伴随发光、放热、变色、放出气体或出现沉淀等现象,这些现象可以帮助我们判断有没有发生化学变化。下表有五位同学的错误观点,请你用熟悉的日常事例来否定其错误观点。

18.蜡烛刚熄灭时会产生一股白烟,某学习小组为了探究这股白烟的成分,提出了如下假设:A.白烟是燃烧时生成的二氧化碳;B.白烟是燃烧时生成的水蒸气;C.白烟是石蜡蒸气凝结成的石蜡固体。针对这些假设设计实验:

(1)吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有出现水雾,说明白烟中不含______________。

(2)吹灭蜡烛,立即用一个内壁蘸有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,这是为了验证假设______(填序号),但这样做________(填“能”或“不能”)得出正确的结论,原因是___________

_____________________________________。

(3)吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这为假设________提供了证据,同时可排除假设________。

三、实验与探究(共3小题)

19.小明同学为探究人体呼出的气体与空气成分的差异,进行的实验如下:他用玻璃管向盛满水的集气瓶中吹气,用排水法收集一瓶呼出的气体,将另一集气瓶充满新鲜的空气,将两根燃着的小木条,分别移到两只集气瓶瓶口处,移开玻璃片,将小木条慢慢伸入集气瓶中,观察实验现象。

(1)人呼出的气体中除含有氧气、二氧化碳、水蒸气外,还含有的主要物质是________。

(2)小明同学进行实验时,发现伸入盛有人呼出气体的集气瓶中的小木条先熄灭,其原因可能是________________________________________________________________________

(写一点即可)。

20.为了研究植物的呼吸作用,小刚设计了如下图所示的装置。请你和小刚一起探究下列问题:

(1)实验时,广口瓶用不透光的黑纸包住,其目的是为了防止瓶内的植物进行________作用,对实验产生干扰。

(2)经过一段时间后,可以看到细玻璃管中的红墨水会_______(选填“左移”“右移”或“不动”)。揭去广口瓶外的黑纸,观察到广口瓶中发生的现象是____________,原因是___________

______________________。

21.下表是空气中的气体成分和人体呼出的气体成分含量对照表:

某校研究性学习小组的同学设计了简单的实验方案,验证呼出的气体与吸入空气成分的含量的不同,其主要操作步骤如下图所示。

请依据图示将主要实验操作步骤及验证依据填入下表中:

答案解析

1.【答案】D

【解析】分析题中实验可知,该实验是探究蜡烛燃烧的产物及现象,由日常生活经验知,蜡烛燃烧产生气体,故应将烧杯罩在火焰上方收集生成的气体;因蜡烛燃烧有水生成,故应用干燥的冷烧杯,以利于水蒸气的凝结,排除不必要的干扰;因蜡烛燃烧有二氧化碳生成,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,所以应向反应后的气体中加入石灰水,并采用振荡的方法使二者充分接触,为了避免气体散逸,应将烧杯迅速倒置,故这四点描述都正确。

2.【答案】B

【解析】物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成,如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。燃起篝火烘烤食物,是利用燃烧放出的热量,燃烧会生成新物质,属化学变化;太阳能热水器烧水是将太阳能转化为热能,没有新物质生成属物理变化;绿色植物的光合作用是将二氧化碳和水转化为有机物和氧气,生成了新物质属化学变化;煤燃烧发电时,燃烧会生成二氧化硫等,生成了新物质属化学变化。故选B。

3.【答案】C

【解析】物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,氢氧化钠在空气中发生了变质,生成了新的物质,是在化学变化中表现出来的,所以氢氧化钠在空气中易变质属于化学性质;物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质。物质能发生三态之间的相互转化以及物质的颜色、气味均体现的是物质的物理性质。

4.【答案】D

【解析】给试管中的液体加热,液体的量不能超过试管容积的1/3;用滴管滴加液体时,滴管应垂直悬空放在试管口的正上方;取用液体时,瓶塞要倒放。故A、B、C的操作方法均不正确;所以答案应选D。

5.【答案】C

【解析】物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质。如纸的颜色、溶解性、易撕碎均属于物理性质;物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,可燃性是需要在化学变化中才能表现出来的性质,属于化学性质。

6.【答案】D

【解析】化学变化通常伴随的现象是发光、放热、变色、产生气体、生成沉淀等,这些现象常常可以帮助我们判断物质是否发生了化学变化,有上述现象发生,不一定就是化学变化。我们判断化学变化的依据,应抓住它的本质特征,有新物质生成,据此抓住化学变化和物理变化的区别结合事实进行分析判断即可。镁条由银白色固体变成了白色固体,说明生成了新物质。

7.【答案】C

【解析】浓酸、浓碱大多具有腐蚀性,应选用带腐蚀性标示的图标。故答案应选C。

8.【答案】C

【解析】本题主要考查物质的性质和用途,物质的用途是由物质的性质决定的。物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质。A.用蜡烛照明,是利用蜡烛燃烧发生化学反应发出的光; B.用米酿成酒,该过程发生了化学反应; C.蒸发海水可以得到食盐是利用了海水蒸发,该过程属于物理变化,答案正确; D.用天然气作民用燃料,是利用了天然气的化学性质——具有可燃性。故选C。

9.【答案】C

【解析】实验桌上有一包黑色粉末,为验证该粉末是否为铁粉,有同学提出将磁铁放在黑色粉末上方。这属于科学探究中的设计实验, 故选择C。

10.【答案】B

【解析】判断化学变化和物理变化的依据是有无新物质生成。湿衣服晒干是水的蒸发,石蜡加热熔化是石蜡由固态变成液态,把棉线织成布,这三者都没有新物质生成,均属于物理变化;食醋除水垢是醋酸与水垢的成分(碳酸钙、碳酸镁等物质)发生化学反应,生成可溶于水的物质,属于化学变化。

11.【答案】D

【解析】人的呼吸作用吸入氧气,呼出二氧化碳,属于化学变化,故A错;燃放烟花是物质燃烧,有新物质生成,属于化学变化,故B错;蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,属于化学变化,故C错;电灯通电发光由电能转化为光能,没有新物质生成,属于物理变化,故D正确。

12.【答案】B

【解析】天然气燃烧会生成二氧化碳和水,属化学变化;电灯泡通电是电能转化为光能,属物理变化;食物变质生成了新的物质,属化学变化;镁与盐酸反应生成的是氯化镁和氢气,属化学变化。故选B。

13.【答案】B

【解析】二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,根据题意:向一瓶空气和一瓶呼出气体中各滴入少量澄清石灰水,振荡,发现集气瓶Ⅰ中无明显变化,集气瓶II中产生白色浑浊现象。可知CO2在呼出气体中含量比在吸入的空气中的含量高,由于只是加入二氧化碳,所以不能判断其中氧气的含量,分析所给选项可以知道选项B是正确的。

14.【答案】A

【解析】B.腐蚀性、 C.助燃性、 D.可燃性均必须通过化学变化才能表现出来,属于化学性质。 物理性质和化学性质的区分关键是要看是否通过化学变化来体现。物理性质是指物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质,包括:颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、挥发性、延展性、导电性、吸水性、吸附性等。

15.【答案】A

【解析】点燃一支蜡烛,把一个冷碟子放在蜡烛火焰的上方,过一会后,在冷碟子的底部会收集到新制的炭黑。这个实验说明了由于氧气不足蜡烛不完全燃烧而生成了炭黑,故选择A。

16.【答案】(1)研钵 (2)药匙 (3)酒精灯 (4)坩埚钳

【解析】(1)研磨块状固体的器皿是研钵;(2)用于取用粉末状固体药品的仪器是药匙;

(3)实验室常用来加热的仪器是酒精灯;(4)在做镁条在空气中燃烧实验时夹持镁条的仪器是坩埚钳。

17.【答案】灯泡发光 摩擦生热 把红糖放入水中溶解 水的沸腾 浑浊的泥水静置一会儿

【解析】有发光现象发生的变化不一定是化学变化,例如灯泡通电发光;有放热现象发生的变化不一定是化学变化,例如摩擦生热;有颜色改变现象发生的变化不一定是化学变化,例如在一定条件下,无色氧气变成淡蓝色液态氧,是状态的改变,属于物理变化;有气体放出现象发生的变化不一定是化学变化,例如水的沸腾;有沉淀现象发生的变化不一定是化学变化,例如浑浊的泥水静置一会儿,会出现沉淀现象,属于物理变化。

18.【答案】(1)水蒸气

(2)A 不能 无法判断使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的

(3)C A

【解析】据(1)的现象,可推得假设B不成立;因二氧化碳具有使澄清石灰水变浑浊的特性,故操作(2)是为了验证假设A成立与否,但这样做不能得出正确的结论,因为无法判断二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的;由于二氧化碳不具有可燃性,因此操作(3)可排除假设A,同时肯定了假设C。

19.【答案】(1)氮气 (2)呼出的气体中氧气的含量低

【解析】解答这类题目时应注意明确实验设计的内容。空气中含有氮气,而氮气又不参与呼吸作用,因此呼出的气体中还含有较多的氮气;小明同学进行实验时,发现伸入盛有人呼出气体的集气瓶中的小木条先熄灭,其原因可能是呼出的气体中氧气的含量低。

20.【答案】(1)光合 (2)左移 石灰水变浑浊 植物呼吸作用消耗了广口瓶中的氧气产生二氧化碳气体,二氧化碳被石灰水吸收使瓶内气体减少,压强小于大气压

【解析】(1)实验时,广口瓶用不透光的黑纸包住,可使瓶内的植物因接触不到阳光而无法进行光合作用,以免对实验产生干扰。

(2) 由于植物呼吸作用消耗了广口瓶中的氧气产生二氧化碳气体,二氧化碳被石灰水吸收使瓶内气体减少,压强小于大气压。所以经过一段时间后,可以看到细玻璃管中的红墨水会左移。瓶内产生了二氧化碳,使瓶中的石灰水变浑浊。

21.【答案】A用排水法收集两瓶呼出的气体,另收集两瓶空气

B将澄清石灰水分别滴入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中 石灰水浑浊程度的不同

C将燃着的木条分别放入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中 木条燃烧情况的不同

D取两块干燥的玻璃片,对着其中的一块呼气 玻璃片上水雾的不同

【解析】A可用排水法收集两瓶呼出的气体,另收集两瓶空气以进行对比实验。

B二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,所以可以将澄清石灰水分别滴入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中。会观察到石灰水浑浊程度的不同。

C氧气可以支持燃烧。所以可将燃着的木条分别放入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中。会观察到木条燃烧情况的不同。

D取两块干燥的玻璃片,对着其中的一块呼气时,由于呼出气体中水蒸气较多,所以玻璃片会出现水雾,而另一片上不出现。

一、单选题(共15小题)

1.设计实验:在蜡烛火焰上方罩上一个冷而干燥的烧杯,观察烧杯壁上的现象;再将烧杯迅速倒置,向其中加入少量澄清石灰水,振荡,观察现象。对上述实验设计思路的描述有以下几点:

①将烧杯罩在火焰上方有利于燃烧产物的汇集;②用冷的烧杯可使变化过程中产生的水迅速凝结;

③将烧杯迅速倒置可避免产生的气体向空气中散逸;④振荡有利于产生的气体与石灰水充分接触。

对描述的认识正确的是( )

A. ①②正确③④错误

B. ③④正确①②错误

C. ①②③正确④错误

D. ①②③④都正确

2.下列能量转化的例子中不是由化学变化产生的是( )

A. 燃起篝火烘烤食物

B. 太阳能热水器烧水

C. 绿色植物的光合作用

D. 煤燃烧发电

3.下列描述中表达的是物质化学性质的是( )

A. 干冰能升华

B. 氧气是一种无色无味的气体

C. 氢氧化钠在空气中易变质

D. 水蒸发产生水蒸气

4.下列图示实验操作中,正确的是( )

5.下列有关纸的性质描述中,属于化学性质的是 ( )

A. 白色

B. 难溶于水

C. 可燃性

D. 易撕碎

6.某同学在观察镁条燃烧时记录了如下现象:①发出耀眼的强光 ②放出大量的热 ③镁条变短 ④镁条由银白色固体变成了白色固体。请帮助他选出能作为判断镁条燃烧是化学变化的依据:( )

A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

7.化学实验室使用的药品,很多是易燃、易爆、有腐蚀性或有毒的,使用时,一定要严格遵守有关规定和操作规程,图中适合贴在实验室常用的浓酸、浓碱药品柜上的图标是( )

A. A

B. B

C. C

D. D

8.下列物质的应用,由它的物理性质决定的是( )

A. 用蜡烛照明

B. 用米酿成酒

C. 蒸发海水可以得到食盐

D. 用天然气作民用燃料

9.实验桌上有一包黑色粉末,为验证该粉末是否为铁粉,有同学提出将磁铁放在黑色粉末上方。这属于科学探究中的( )

A. 猜想假设

B. 收集证据

C. 设计实验

D. 得出结论

10.下列变化中属于化学变化的是( )

A. 把湿的衣服晒干

B. 把水壶内水垢用食醋洗去

C. 把石蜡加热熔化

D. 把棉线织成布

11.在我们日常生活的下列变化中,属于物理变化的是( )

A. 人的呼吸作用

B. 燃放烟花

C. 蜡烛燃烧

D. 电灯通电发光

12.日常生活的下列放热现象中,与其他三种有本质区别的是( )

A. 天然气燃烧放热

B. 电灯泡通电发热

C. 食物变质会放热

D. 镁与盐酸反应放热

13.在探究“呼出气体中的二氧化碳是否比空气中的二氧化碳多?”的实验中,将一定量的澄清石灰水分别加入如图两个集气瓶中(集气瓶Ⅰ盛有空气,集气瓶Ⅱ盛有人体呼出的气体),振荡后,观察实验现象。关于这个实验说法正确的是( )

A. 集气瓶Ⅰ盛放的是空气,因此集气瓶Ⅰ没有必要盖玻璃片

B. 现象是集气瓶Ⅰ中无明显变化,集气瓶Ⅱ中产生白色浑浊

C. 将燃着的木条伸入集气瓶,先熄灭的集气瓶中的二氧化碳多,没必要做这个实验

D. 因为集气瓶Ⅰ中会无明显变化,所以集气瓶Ⅰ中应该稍微多加一些澄清石灰水

14.下列物质的性质,属于物理性质的是( )

A. 溶解性

B. 腐蚀性

C. 助燃性

D. 可燃性

15.点燃一支蜡烛,把一个冷碟子放在蜡烛火焰的上方(如下图所示),过一会后,在冷碟子的底部会收集到新制的炭黑。这个实验说明了( )

A. 由于氧气不足蜡烛不完全燃烧而生成了炭黑

B. 挥发的蜡烛遇冷后凝结而成炭黑

C. 蜡烛的燃烧可以不需要氧气参与

D. 蜡烛中含有炭黑

二、填空题(共3小题)

16.将下列各仪器的名称写在其用途相应的位置

(1)研磨块状固体的器皿是______ (2)用于取用粉末状固体药品的仪器是______

(3)实验室常用来加热的仪器是______ (4)在做镁条在空气中燃烧实验时夹持镁条的仪器是______

17.物质发生化学变化时,会伴随发光、放热、变色、放出气体或出现沉淀等现象,这些现象可以帮助我们判断有没有发生化学变化。下表有五位同学的错误观点,请你用熟悉的日常事例来否定其错误观点。

18.蜡烛刚熄灭时会产生一股白烟,某学习小组为了探究这股白烟的成分,提出了如下假设:A.白烟是燃烧时生成的二氧化碳;B.白烟是燃烧时生成的水蒸气;C.白烟是石蜡蒸气凝结成的石蜡固体。针对这些假设设计实验:

(1)吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有出现水雾,说明白烟中不含______________。

(2)吹灭蜡烛,立即用一个内壁蘸有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,这是为了验证假设______(填序号),但这样做________(填“能”或“不能”)得出正确的结论,原因是___________

_____________________________________。

(3)吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这为假设________提供了证据,同时可排除假设________。

三、实验与探究(共3小题)

19.小明同学为探究人体呼出的气体与空气成分的差异,进行的实验如下:他用玻璃管向盛满水的集气瓶中吹气,用排水法收集一瓶呼出的气体,将另一集气瓶充满新鲜的空气,将两根燃着的小木条,分别移到两只集气瓶瓶口处,移开玻璃片,将小木条慢慢伸入集气瓶中,观察实验现象。

(1)人呼出的气体中除含有氧气、二氧化碳、水蒸气外,还含有的主要物质是________。

(2)小明同学进行实验时,发现伸入盛有人呼出气体的集气瓶中的小木条先熄灭,其原因可能是________________________________________________________________________

(写一点即可)。

20.为了研究植物的呼吸作用,小刚设计了如下图所示的装置。请你和小刚一起探究下列问题:

(1)实验时,广口瓶用不透光的黑纸包住,其目的是为了防止瓶内的植物进行________作用,对实验产生干扰。

(2)经过一段时间后,可以看到细玻璃管中的红墨水会_______(选填“左移”“右移”或“不动”)。揭去广口瓶外的黑纸,观察到广口瓶中发生的现象是____________,原因是___________

______________________。

21.下表是空气中的气体成分和人体呼出的气体成分含量对照表:

某校研究性学习小组的同学设计了简单的实验方案,验证呼出的气体与吸入空气成分的含量的不同,其主要操作步骤如下图所示。

请依据图示将主要实验操作步骤及验证依据填入下表中:

答案解析

1.【答案】D

【解析】分析题中实验可知,该实验是探究蜡烛燃烧的产物及现象,由日常生活经验知,蜡烛燃烧产生气体,故应将烧杯罩在火焰上方收集生成的气体;因蜡烛燃烧有水生成,故应用干燥的冷烧杯,以利于水蒸气的凝结,排除不必要的干扰;因蜡烛燃烧有二氧化碳生成,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,所以应向反应后的气体中加入石灰水,并采用振荡的方法使二者充分接触,为了避免气体散逸,应将烧杯迅速倒置,故这四点描述都正确。

2.【答案】B

【解析】物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成,如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。燃起篝火烘烤食物,是利用燃烧放出的热量,燃烧会生成新物质,属化学变化;太阳能热水器烧水是将太阳能转化为热能,没有新物质生成属物理变化;绿色植物的光合作用是将二氧化碳和水转化为有机物和氧气,生成了新物质属化学变化;煤燃烧发电时,燃烧会生成二氧化硫等,生成了新物质属化学变化。故选B。

3.【答案】C

【解析】物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,氢氧化钠在空气中发生了变质,生成了新的物质,是在化学变化中表现出来的,所以氢氧化钠在空气中易变质属于化学性质;物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质。物质能发生三态之间的相互转化以及物质的颜色、气味均体现的是物质的物理性质。

4.【答案】D

【解析】给试管中的液体加热,液体的量不能超过试管容积的1/3;用滴管滴加液体时,滴管应垂直悬空放在试管口的正上方;取用液体时,瓶塞要倒放。故A、B、C的操作方法均不正确;所以答案应选D。

5.【答案】C

【解析】物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质。如纸的颜色、溶解性、易撕碎均属于物理性质;物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,可燃性是需要在化学变化中才能表现出来的性质,属于化学性质。

6.【答案】D

【解析】化学变化通常伴随的现象是发光、放热、变色、产生气体、生成沉淀等,这些现象常常可以帮助我们判断物质是否发生了化学变化,有上述现象发生,不一定就是化学变化。我们判断化学变化的依据,应抓住它的本质特征,有新物质生成,据此抓住化学变化和物理变化的区别结合事实进行分析判断即可。镁条由银白色固体变成了白色固体,说明生成了新物质。

7.【答案】C

【解析】浓酸、浓碱大多具有腐蚀性,应选用带腐蚀性标示的图标。故答案应选C。

8.【答案】C

【解析】本题主要考查物质的性质和用途,物质的用途是由物质的性质决定的。物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质。A.用蜡烛照明,是利用蜡烛燃烧发生化学反应发出的光; B.用米酿成酒,该过程发生了化学反应; C.蒸发海水可以得到食盐是利用了海水蒸发,该过程属于物理变化,答案正确; D.用天然气作民用燃料,是利用了天然气的化学性质——具有可燃性。故选C。

9.【答案】C

【解析】实验桌上有一包黑色粉末,为验证该粉末是否为铁粉,有同学提出将磁铁放在黑色粉末上方。这属于科学探究中的设计实验, 故选择C。

10.【答案】B

【解析】判断化学变化和物理变化的依据是有无新物质生成。湿衣服晒干是水的蒸发,石蜡加热熔化是石蜡由固态变成液态,把棉线织成布,这三者都没有新物质生成,均属于物理变化;食醋除水垢是醋酸与水垢的成分(碳酸钙、碳酸镁等物质)发生化学反应,生成可溶于水的物质,属于化学变化。

11.【答案】D

【解析】人的呼吸作用吸入氧气,呼出二氧化碳,属于化学变化,故A错;燃放烟花是物质燃烧,有新物质生成,属于化学变化,故B错;蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,属于化学变化,故C错;电灯通电发光由电能转化为光能,没有新物质生成,属于物理变化,故D正确。

12.【答案】B

【解析】天然气燃烧会生成二氧化碳和水,属化学变化;电灯泡通电是电能转化为光能,属物理变化;食物变质生成了新的物质,属化学变化;镁与盐酸反应生成的是氯化镁和氢气,属化学变化。故选B。

13.【答案】B

【解析】二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,根据题意:向一瓶空气和一瓶呼出气体中各滴入少量澄清石灰水,振荡,发现集气瓶Ⅰ中无明显变化,集气瓶II中产生白色浑浊现象。可知CO2在呼出气体中含量比在吸入的空气中的含量高,由于只是加入二氧化碳,所以不能判断其中氧气的含量,分析所给选项可以知道选项B是正确的。

14.【答案】A

【解析】B.腐蚀性、 C.助燃性、 D.可燃性均必须通过化学变化才能表现出来,属于化学性质。 物理性质和化学性质的区分关键是要看是否通过化学变化来体现。物理性质是指物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质,包括:颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、挥发性、延展性、导电性、吸水性、吸附性等。

15.【答案】A

【解析】点燃一支蜡烛,把一个冷碟子放在蜡烛火焰的上方,过一会后,在冷碟子的底部会收集到新制的炭黑。这个实验说明了由于氧气不足蜡烛不完全燃烧而生成了炭黑,故选择A。

16.【答案】(1)研钵 (2)药匙 (3)酒精灯 (4)坩埚钳

【解析】(1)研磨块状固体的器皿是研钵;(2)用于取用粉末状固体药品的仪器是药匙;

(3)实验室常用来加热的仪器是酒精灯;(4)在做镁条在空气中燃烧实验时夹持镁条的仪器是坩埚钳。

17.【答案】灯泡发光 摩擦生热 把红糖放入水中溶解 水的沸腾 浑浊的泥水静置一会儿

【解析】有发光现象发生的变化不一定是化学变化,例如灯泡通电发光;有放热现象发生的变化不一定是化学变化,例如摩擦生热;有颜色改变现象发生的变化不一定是化学变化,例如在一定条件下,无色氧气变成淡蓝色液态氧,是状态的改变,属于物理变化;有气体放出现象发生的变化不一定是化学变化,例如水的沸腾;有沉淀现象发生的变化不一定是化学变化,例如浑浊的泥水静置一会儿,会出现沉淀现象,属于物理变化。

18.【答案】(1)水蒸气

(2)A 不能 无法判断使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的

(3)C A

【解析】据(1)的现象,可推得假设B不成立;因二氧化碳具有使澄清石灰水变浑浊的特性,故操作(2)是为了验证假设A成立与否,但这样做不能得出正确的结论,因为无法判断二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的;由于二氧化碳不具有可燃性,因此操作(3)可排除假设A,同时肯定了假设C。

19.【答案】(1)氮气 (2)呼出的气体中氧气的含量低

【解析】解答这类题目时应注意明确实验设计的内容。空气中含有氮气,而氮气又不参与呼吸作用,因此呼出的气体中还含有较多的氮气;小明同学进行实验时,发现伸入盛有人呼出气体的集气瓶中的小木条先熄灭,其原因可能是呼出的气体中氧气的含量低。

20.【答案】(1)光合 (2)左移 石灰水变浑浊 植物呼吸作用消耗了广口瓶中的氧气产生二氧化碳气体,二氧化碳被石灰水吸收使瓶内气体减少,压强小于大气压

【解析】(1)实验时,广口瓶用不透光的黑纸包住,可使瓶内的植物因接触不到阳光而无法进行光合作用,以免对实验产生干扰。

(2) 由于植物呼吸作用消耗了广口瓶中的氧气产生二氧化碳气体,二氧化碳被石灰水吸收使瓶内气体减少,压强小于大气压。所以经过一段时间后,可以看到细玻璃管中的红墨水会左移。瓶内产生了二氧化碳,使瓶中的石灰水变浑浊。

21.【答案】A用排水法收集两瓶呼出的气体,另收集两瓶空气

B将澄清石灰水分别滴入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中 石灰水浑浊程度的不同

C将燃着的木条分别放入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中 木条燃烧情况的不同

D取两块干燥的玻璃片,对着其中的一块呼气 玻璃片上水雾的不同

【解析】A可用排水法收集两瓶呼出的气体,另收集两瓶空气以进行对比实验。

B二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,所以可以将澄清石灰水分别滴入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中。会观察到石灰水浑浊程度的不同。

C氧气可以支持燃烧。所以可将燃着的木条分别放入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中。会观察到木条燃烧情况的不同。

D取两块干燥的玻璃片,对着其中的一块呼气时,由于呼出气体中水蒸气较多,所以玻璃片会出现水雾,而另一片上不出现。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件