2013届高三历史一轮复习教案:第8讲 现代中国的对外关系(人民版必修1)

文档属性

| 名称 | 2013届高三历史一轮复习教案:第8讲 现代中国的对外关系(人民版必修1) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-10-20 19:13:41 | ||

图片预览

文档简介

第8讲 现代中国的对外关系

[考 纲] 1.新中国建立初期的重大外交活动与和平共处五项原则。2.中国恢复在联合国的合法席位。3.中美关系正常化和中日邦交正常化。4.改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动。

[课 标] 1.了解新中国建立初期的重大外交活动,理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义。2.简述中国恢复在联合国合法席位的基本史实,概括我国在外交方面所取得的重大成就。3.了解中美关系正常化和中日建交的主要史实,探讨其对国际关系产生的重要影响。4.以改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动为例,认识我国为现代化建设争取良好的国际环境、维护世界和平和促进共同发展所做出的努力。

一、新中国初期的外交

1.“另起炉灶”与“一边倒”

(1)背景

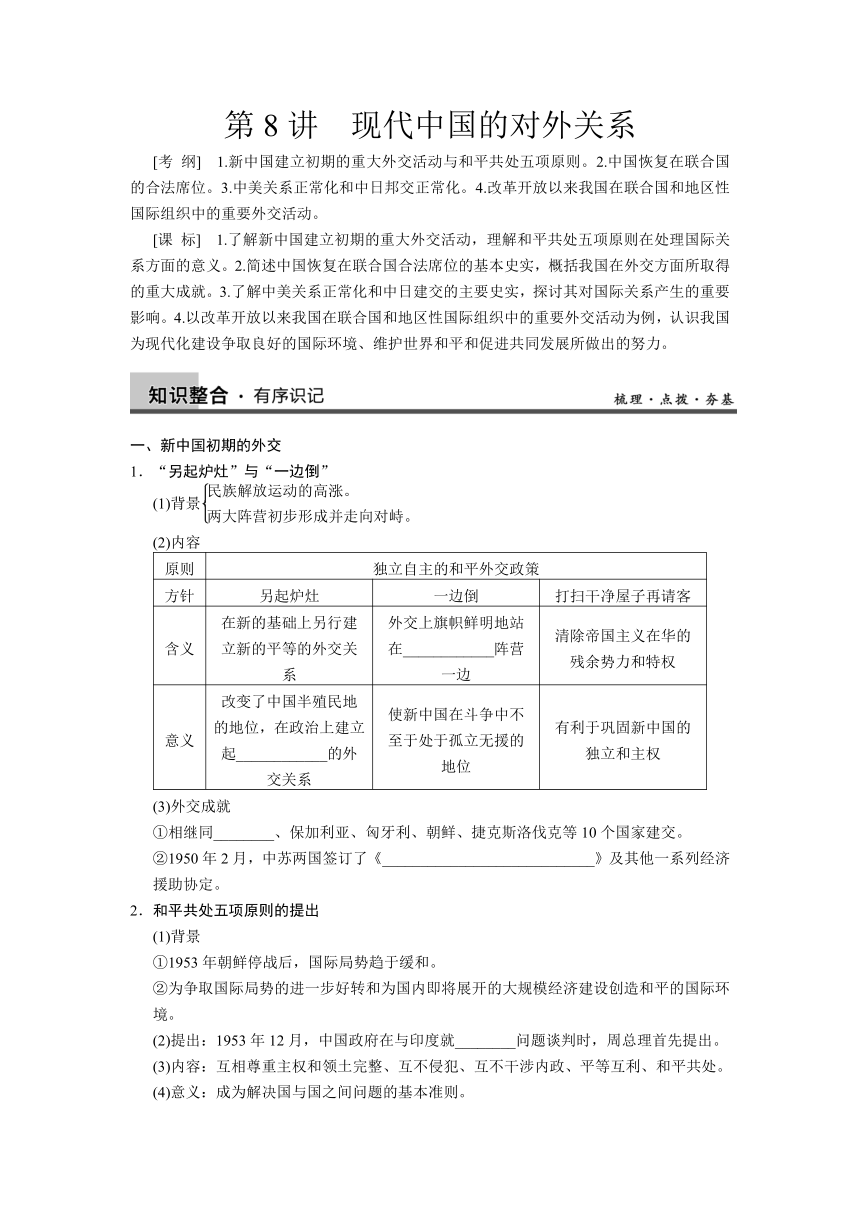

(2)内容

原则 独立自主的和平外交政策

方针 另起炉灶 一边倒 打扫干净屋子再请客

含义 在新的基础上另行建立新的平等的外交关系 外交上旗帜鲜明地站在____________阵营一边 清除帝国主义在华的残余势力和特权

意义 改变了中国半殖民地的地位,在政治上建立起____________的外交关系 使新中国在斗争中不至于处于孤立无援的地位 有利于巩固新中国的独立和主权

(3)外交成就

①相继同________、保加利亚、匈牙利、朝鲜、捷克斯洛伐克等10个国家建交。

②1950年2月,中苏两国签订了《____________________________》及其他一系列经济援助协定。

2.和平共处五项原则的提出

(1)背景

①1953年朝鲜停战后,国际局势趋于缓和。

②为争取国际局势的进一步好转和为国内即将展开的大规模经济建设创造和平的国际环境。

(2)提出:1953年12月,中国政府在与印度就________问题谈判时,周总理首先提出。

(3)内容:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

(4)意义:成为解决国与国之间问题的基本准则。

3.走向国际舞台

1 参加日内瓦会议

2 参加万隆亚非会议

知识拓展 “求同存异”方针的含义

“同”,一是指与会亚非国家的遭遇相同,都曾沦为殖民地、半殖民地;二是都面临着发展民族经济和维护民族独立的任务。“异”是指与会国家的社会制度、意识形态、宗教信仰、生活习俗等存在差异。“求同存异”就是要超越社会制度、意识形态的差异,为了共同的利益加强团结和合作。

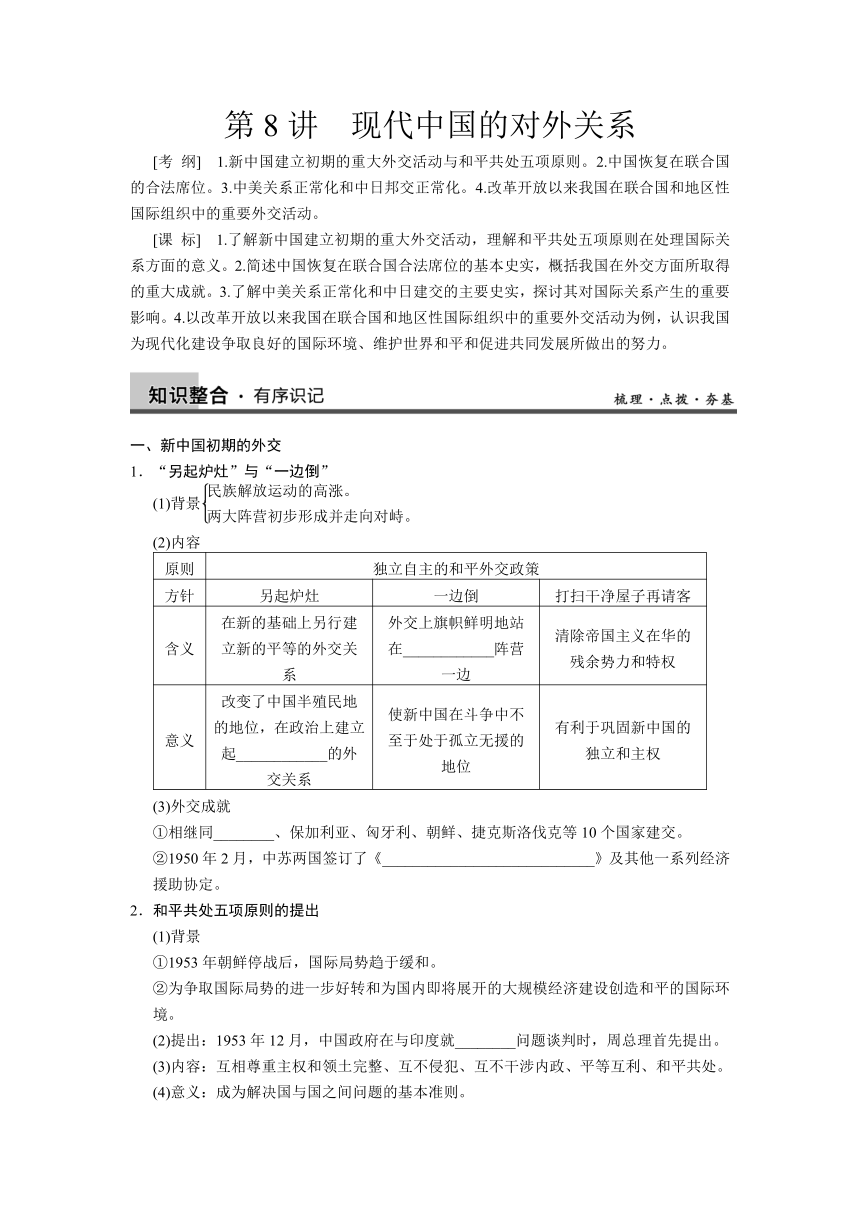

二、外交关系的突破

1.重返联合国

(1)背景

(2)过程:1971年10月,第______届联合国大会恢复了中华人民共和国在联合国的合法席位。

(3)意义:是美国__________政策的破产,是中国外交战线上的重大胜利。

2.中美关系解冻

(1)原因:中美关系的缓和是双方共同的要求。

(2)历程

关键点睛

3.中日邦交正常化

(1)原因

(2)过程

(3)影响:打开了两国睦邻友好的历史新篇章,对于两国关系的发展和亚洲与世界的和平具有重要意义。

思维拓展 中日关系面临四大“绊脚石”

(1)历史问题。以史为鉴、面向未来,这是中日关系的一个原则。历史问题是中日关系中一个解不开的死结。日本人对战争不反省、不道歉。如修改历史教科书,试图淡化或删除涉及日本侵略历史的内容,右翼学者举行否认南京大屠杀、美化侵略战争的集会等。

(2)台湾问题。日本插手台湾问题,干涉中国内政,支持台独势力。

(3)钓鱼岛问题。日本不顾钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土的事实,欲长期霸占。

(4)东海问题。中日之间在东海划界问题上存在严重分歧。影响中日关系的最大因素为历史问题。

三、新时期的外交政策与成就

1.外交政策的调整

(1)原因:国际形势的发展及国内社会主义建设的需要。

(2)内容

2.以联合国为中心的多边外交

(1)政策:中国坚持奉行独立自主的和平外交政策,坚决维护《联合国宪章》的宗旨和原则,开展____________。

(2)活动

(3)意义:中国在国际事务中发挥着越来越大的建设性作用。

3.推进新型区域合作

(1)亚太经济

合作组织

(2)上海合作组织

①成立

②性质:区域性多边合作组织。

③意义

建国初期的外交

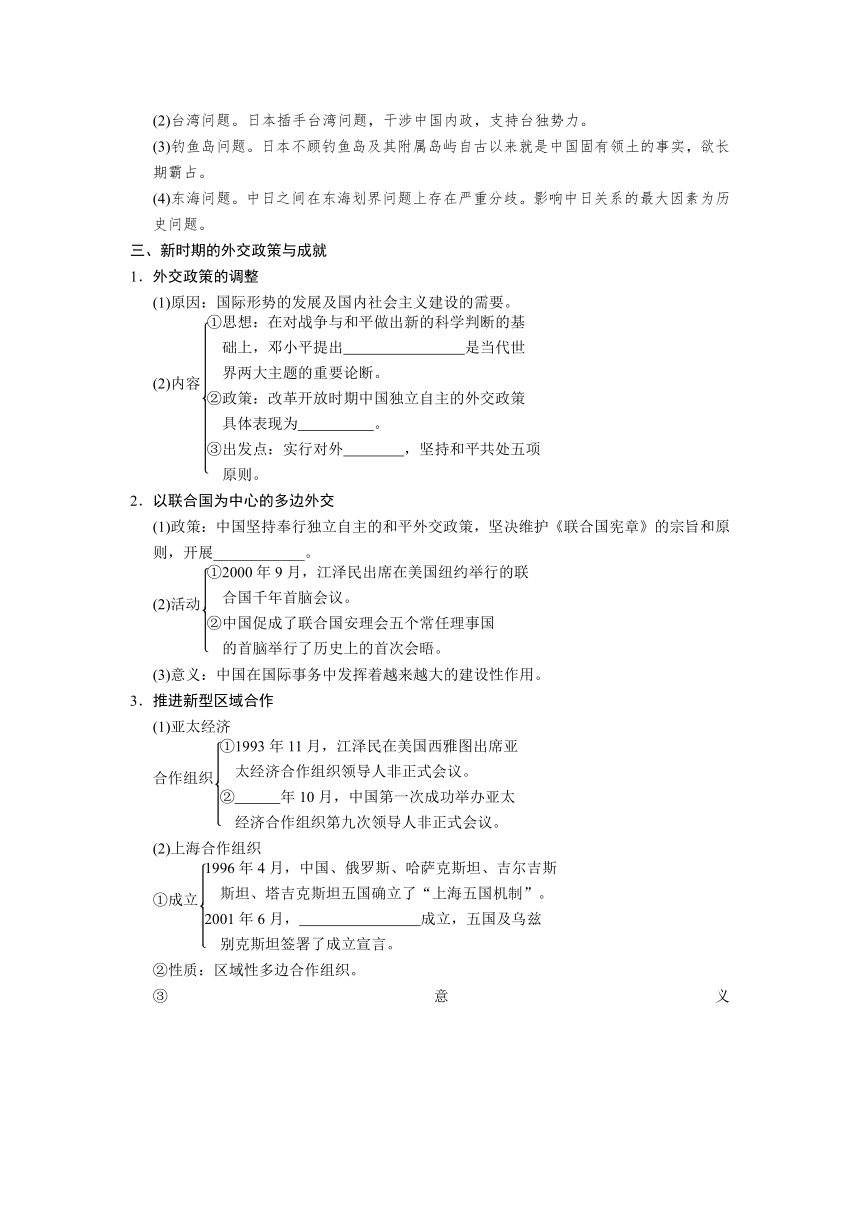

主题1 建国初期的外交政策及成就

图示

(1)“一边倒”不是指依附苏联,而是指坚定地站在社会主义阵营一边。

(2)“一边倒”的外交政策和独立自主的外交方针并不矛盾,因为它的最终目的是捍卫新中国的独立和主权,并不是盲目地顺从苏联而不维护自己的国家利益。

主题2 新中国的外交原则

(1)根本原则——独立自主。(2)根本出发点——爱国主义与国际主义相结合。(3)首要目标——维护和平与促进发展。(4)基本准则——和平共处五项原则。(5)基本立足点——加强与发展中国家的团结与合作。

史料一 周恩来曾满怀义愤地指出:中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱怕帝国主义的。清朝的西太后、北洋政府的袁世凯、国民党的蒋介石,哪一个不是跪在地上办外交呢?

中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土、主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作,反对帝国主义侵略政策和战争政策。

——摘自《共同纲领》

旧中国是丧权辱国的屈辱外交,新中国是独立自主的和平外交,反殖反霸,维护主权独立与世界和平。

史料二

思考 有多种选择为何独选“一边倒”?由此想一想影响国家对外政策的因素有哪些?

提示 (1)选择:两大阵营形成;社会主义国家性质;美苏对中国持相反的态度;“一边倒”可以更好地维护独立和主权。

(2)因素:国家利益;综合国力;意识形态;国际形势;政策是否符合实际等。

史料三 在我们之间有无求同的基础呢?有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾受过,并且现在仍在受殖民主义所造成的灾难和痛苦。……我们并不要求各国人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映。但是不应该使它妨碍我们在主要问题上达成共同的协议。 ——周恩来在万隆会议上的发言节选

史料四 美国国务卿赖斯:“尽管在和平共处五项原则提出后的50多年中,世界形势已发生巨大变化,但这些原则直至今天依然适用”。

史料表明和平共处、求同存异、兼顾各国的要求和利益,考虑不同的意识形态和社会制度的差异,成为解决国际问题的重要原则,为建立国际经济、政治新秩序奠定了理论基础。和平共处五项原则的提出,标志着我国外交政策的成熟。

70年代的中国外交

主题1 70年代的外交成就

漫画展示:《梅开三度》

(1)1971年中国是恢复在联合国的合法席位,而不是加入联合国。这是因为中国是联合国创始国之一,也是安理会常任理事国的原始国之一。

(2)中美正式建交的标志不是1972年《中美联合公报》的签署,而是1978年中美两国发表的《建交联合公报》。

(3)1979年中美建交,中美关系实现正常化,但并不意味着美国放弃压制中国的政策。

(4)中美关系的缓和是中日关系正常化的关键,但不是根本原因,中日关系正常化符合中日双方的利益是根本原因。

主题2 重返联合国

历届联大讨论恢复中国在联合国合法权利时支持中国的票数

中国能够重返联合国是多种因素促成的

主题3 中美关系的发展

(1)关系正常化的促进因素

①从美国方面看

中国的国际地位不断提高。

美国长期实行“遏制和孤立”中国的政策失败。

在美苏争霸中,美国处于守势,不得不调整对华政策。

②从中国方面看

为了改善中国所处的国际环境。

为了对付来自苏联的威胁。

为了和平解决台湾问题,解决中美之间的长期争端。

(2)历程

①新中国成立初,对中国敌视、包围、孤立、封锁。②中美关系在20世纪60年代一直处于敌对状态。③20世纪70年代中美关系走向正常化。④当前中美关系基本态势:合作是主要特征,但也有曲折。

(3)影响双边关系发展的因素:台湾问题、人权问题及经济因素。

(4)认识:在坚持和平共处五项原则的前提下,积极把握合作的大趋势;对于破坏合作的思想和行为进行有理有利有节的斗争;大力发展本国经济,增强综合国力。

史料一 1972年,美国的中国问题观察家费正清谈到中美关系时说:“从1950年到1971年,华盛顿送上月球的人比派往中国的还要多。”

史料二 美国三代国务卿绕不开的中国话题:

杜勒斯(1953~1959) 基辛格(1969~1973) 希拉里(2009~至今)

史料一表面上说双边人员往来几乎断绝,实质上反映了双边关系处于敌对隔绝状态,主要原因是当时双方在意识形态和国家利益方面存在矛盾与冲突。史料二美国三代国务卿对中国的不同立场表明国家和民族利益、国内国际形势是制约国家关系的重要因素。

主题4 近代以来中日关系是如何演变的?影响中日关系的主要因素有哪些?

(1)演变

①近代史上:日本先后发动和参加了甲午中日战争、八国联军侵华战争、全面侵华战争,给中国人民带来了沉重的灾难。②新中国成立后,追随美国对中国采取孤立主义政策。③20世纪70年代中日邦交正常化。

(2)影响因素

①政治方面:社会制度与意识形态的不同;文化差异;领土、领海纷争,特别是钓鱼岛问题;台湾问题;中日历史问题和日本政要参拜靖国神社、日本历史教科书问题等。

②经济方面:两国以互补合作为主,但随着中国经济的迅速发展,两国在能源、制造等领域竞争的趋势也在日益加强。

③美国一直是影响中日关系的极其重要的因素。

新时期的中国外交

主题1 新时期外交政策及目的

史料 中国的对外政策是独立自主的,是真正的不结盟。中国不打美国牌,也不打苏联牌,中国也不允许别人打中国牌。中国对外政策的目标是争取世界和平。在争取和平的前提下,一心一意搞现代化建设,发展自己的国家,建设具有中国特色的社会主义。——邓小平

史料表明改革开放以来我国的外交政策:独立自主、不结盟、改革开放。

目的:争取世界和平,为现代化建设创造良好的外部环境,促进祖国统一。

主题2 国际格局的变化对中国外交的影响

(1)新中国成立初期,鉴于美苏两极格局的形成,中国采取了“一边倒”的外交策略。

(2)20世纪70年代随着国际格局的变化,美苏争霸的态势互换,中国调整对外政策,先后同日本、美国建立起正常的友好关系。

(3)随着两极格局的结束,中国出于改革开放和现代化建设的需要,采取“全方位”不结

盟的无敌国外交政策。

例1 (2011·上海高考)“从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持,而不是互相疑虑和恐惧、相互排斥和对立。”周恩来说这段话是在 ( )

A.与尼克松会面时 B.与田中角荣会面时

C.出席万隆会议时 D.出席联合国大会时

答案 C

审题突破

例2 (2011·江苏高考)日内瓦会议后,毛泽东就外交问题指出:“关门关不住,不能关,而且必须走出去。”这里,“必须走出去”的战略意义在于 ( )

A.缓和中苏关系恶化的局面

B.行使安理会常任理事国的权力

C.重建中美间战略伙伴关系

D.发挥在国际关系中应有的作用

答案 D

审题突破

例3 (2010·上海高考)1949年后,中国积极主动地融入世界。将下列重大外交事件按时间先后排列,正确的是 ( )

①重返联合国 ②中美关系正常化 ③参加万隆会议 ④加入世界贸易组织

A.③①②④ B.③②①④

C.①②③④ D.②①③④

答案 A

审题突破 重返联合国是1971年,中美关系正常化是1979年,参加万隆会议是1955年,加入世界贸易组织是在2001年。故答案为A项。

命题感悟 准确识记基础史实,关注材料有效信息,二者并重才是得分的关键。

命题思想一 隐含社会热点

题点 中美关系开始正常化,中日建交40周年

1.2011年9月24日中国新闻网:“国际机构评21世纪十大新闻,中国崛起高居榜首”。上世纪70年代中国外交崛起的现象不包括 ( )

A.提出和平共处五项原则 B.中国重返联合国

C.中美邦交正常化 D.中日邦交正常化

题点 中美、中日关系发展中的台湾问题

2.图片是直观形象的历史,下列一组图片中不能回避的话题是 ( )

日本首相访华 美国总统访华 美国副总统访华

A.美、日坚持一个中国原则

B.中国已成为世界外交舞台的中心

C.美日发展离不开中国

D.双方奉行友好结盟政策

命题思想二 紧扣主干知识和核心概念

题点 主干知识——新时期的外交

3.2011年8月,随着美韩黄海军演,东北亚局势空前紧张,中国再次展开积极斡旋,力促重开六方会谈。这不能说明 ( )

A.中国在维护地区和平中发挥重要作用

B.维护世界和平是我国外交政策的立场之一

C.中国在国际事务中影响力大增

D.动荡不安逐渐取代和平发展成为时代主流

题点 概念——外交政策

4.2011年温总理出访新德里探寻中印“龙象共荣”之路,为中印友谊再添新篇章。历史上中印交往中形成的对世界外交舞台有重大影响的外交原则最主要的是 ( )

A.“一边倒” B.“求同存异”

C.“和平共处五项原则” D.“另起炉灶”

命题思想三 凸显新史观、新价值观

题点 价值观——珍爱和平

5.2011年6月,胡锦涛主席与俄总统梅德韦杰夫共同出席

《中俄睦邻友好合作条约》签订10周年庆,体现了珍爱

和平意识。新中国成立之初能见证中俄友谊的史实不包括 ( )

A.毛泽东访苏

B.中苏建立外交关系

C.签订《中苏友好同盟互助条约》

D.同为亚太经合组织中伙伴成员国

命题思想四 运用新材料、创设新情境

题点 漫画解读中美关系发展历程

6.下图形象地展示了中美关系不同时代的发展状况,下列相关说法不正确的是 ( )

A.60年代→敌视→社会制度不同

B.70年代→交流→国家利益需要

C.90年代→合作→和平、发展潮流推动

D.当前→融合→同为世界超级大国

课时规范训练

(时间:45分钟 满分:100分)

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.(2011·海南高考)《剑桥中华人民共和国史》评论说:在1955年的一次国际会议上,“周

恩来利用了他个人的巨大魅力和外交机敏逐渐减弱了那些怀疑中国或怀疑共产主义的领

导人的敌对情绪”。在这次会议上,周恩来提出的外交方针是 ( )

A.“求同存异” B.和平共处五项原则

C.“另起炉灶” D.“打扫干净屋子再请客”

2.“苏联变脸快、美国封锁严、领袖压力大、百姓生活苦”。此情况应发生在中国 ( )

A.20世纪40年代末50年代初

B.20世纪50年代末60年代初

C.20世纪60年代末70年代初

D.20世纪70年代末80年代初

3.外交家吴建民在回顾1979年以来的中国外交成就时,用了3句话概括:“形势大变化,

政策大调整,外交大发展。”其中,这里的“政策大调整”主要指 ( )

①提出了“不同任何国家或国家集团结盟”的新战略 ②维护我国的独立和主权

③作出了实行对外开放的调整 ④积极推进新型的区域合作模式

A.①②④ B.①③④

C.①②③④ D.①④

4.从苏联到俄罗斯一直存在对华汉语广播,中国人对其称呼经历了“敌人之声”、“兄弟

之声”、“伙伴之声”的变化过程。这三种称呼的先后顺序排列,正确的是 ( )

A.“兄弟之声”、“伙伴之声”、“敌人之声”

B.“敌人之声”、“兄弟之声”、“伙伴之声”

C.“伙伴之声”、“兄弟之声”、“敌人之声”

D.“兄弟之声”、“敌人之声”、“伙伴之声”

5.从共和国成立到现在,外交政策可以分两段时期。第一段,从共和国成立到1978年,这

一段我们外交政策的目标是求生存。之后第二段,我们外交政策的目标是求发展。两个阶段我们始终不变的原则是 ( )

A.“一边倒” B.独立自主

C.不结盟 D.以联合国为中心的多边外交

6.新中国成立以来,为构建和平友好的国际社会作出了重大贡献,下列各项中具有这样影

响的政策有 ( )

①奉行独立自主的和平外交政策 ②提出“和平共处五项原则” ③提出“求同存异”的方针 ④提出“一国两制”的伟大构想

A.①②③④ B.①②

C.①②④ D.①②③

7.中国有句俗话:“一个好兄弟不如一个好邻居”。联系改革开放以来中国的外交,突出

体现这种思想的是 ( )

A.中美历经曲折,最终建立外交关系

B.参与发起创立亚太经合组织

C.积极加入世界贸易组织

D.发起成立上海合作组织

8.为迎接2012年中日邦交正常化40周年,加强政治互信,妥善处理敏感问题,2011年中

日海军进行了互访交流。下图信息不能反映出 ( )

A.中日邦交40年在曲折中发展

B.中日关系交流合作为主流

C.中日关系前途暗淡

D.中日关系应正视历史放眼未来

9.至2012年,中国在非洲已援建3 000多公里铁路,100多所学校,减免其200多亿人民

币债务,谱写了中非友好的新篇章。新中国与非洲友好开端最早可见于 ( )

A.万隆会议

B.周恩来总理出访非洲

C.参加不结盟运动组织

D.非洲国家支持中国恢复在联合国的合法席位

10.下列两幅漫画展示了相隔10年的不同话题场景,最能反映材料共同主题的表述是 ( )

2001—中国 2011—美国

A.中美发展应“风雨同舟”

B.中国已是世界经济强国

C.中国全面融入世界经济主流

D.中美间已确保外交安全

11.以下是2010~2011年我国开展的一些重大外交活动,其中属于以联合国为中心的多边外交活动的是 ( )

A.中国赴海地维和警察圆满完成维和任务,并于2010年5月6日胜利归国

B.2011年3月13日,中国国际救援队赴日本地震海啸灾区实施救援

C.2010年11月11日,胡锦涛出席在韩国首尔举行的G20峰会

D.2010年9月9日至25日,中国参加“和平使命—2010”上海合作组织成员联合反恐军演

12.给右图反映中美间复杂关系的画面配一个主题,

最佳的选择是 ( )

A.中美在联合国相互制约

B.“台湾问题”是制约中美关系的因素之一

C.在重大国际事务影响力上中美并驾齐驱

D.中美同为推动世界多极化的力量之一

二、非选择题(每题20分,共40分)

13.60多年来,新中国的民主政治建设和外交事业不但在理论上不断创新发展,而且在实践中不断开创新局面。阅读材料,回答下列问题。

材料一 “新中国的建立,使中国实现了从两千多年的封建专制政治、近代以来照搬西方民主政治模式的失败到尝试向新型人民民主政治的伟大跨越。”

——《中国的民主政治建设》白皮书

材料二 “中国同任何国家没有结盟的关系,完全采取独立自主的政策。中国不打美国牌,也不打苏联牌。中国也不允许别人打中国牌。” ——邓小平(1984年)

材料三 2011年7月在建党90周年庆祝会上胡锦涛指出:“我们将坚定不移地坚持独立自主的和平外交政策,坚持和平发展道路,奉行互利共赢的开放战略,在和平共处五项原则基础上同所有国家发展友好合作,继续同世界各国人民一道推进人类和平与发展的崇高事业,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。”

(1)据材料一并结合所学知识,概述新中国成立初期建设“新型人民民主政治”的主要成就有哪些?(6分)

(2)新中国的成立彻底结束了近代百年的屈辱外交,揭开了对外关系的新篇章。试结合新中国成立初期的史实,说明“新”的表现。(6分)

(3)20世纪70年代前期,党和人民战胜了前所未有的严重困难,取得了重大成就。试列举这一时期取得的开创外交新局面的重大成就。(6分)

(4)材料二、三分别反映了改革开放以来中国外交政策的新特点是什么?(2分)

14.冷战结束十多年后,中美日三国之间在政治和外交层面上出现了相当程度的合作,而且未来这一合作趋势还可能继续加强。阅读下列材料,回答问题。

材料一 “我们正处于一个令人痛苦的调整时期,来适应世界政治的深刻变化;我们不得不面对我们的历史和我们的新的需要这两者之间的紧张关系……我相信,我们国家的不安情绪的最深刻的原因,是这样一种人们还只是模糊地觉察到的认识:我们正变得像其他国家一样,需要承认我们的力量虽大,但还是有限度的。”

——《基辛格回忆录》

材料二 1972年9月25日晚,周总理在人民大会堂宴会厅举行国宴欢迎田中首相访华。在周恩来致欢迎词后,田中致答词。在谈到侵华历史时,他表示:“过去几十年之间,日中关系经历了不幸的过程。期间,我国给中国国民添了很大麻烦,我对此再次表示深切的反省之意。”

材料三 2009年美国公布了卡特日记,在1978年8月23日卡特的日记里记录了如下片段:“目前存在的唯一障碍是如何在与中国和台湾的关系上取得平衡,既要与中国建交,又遵守我们对台湾人民的承诺。”

(1)据所学知识分析材料一所说的促使美国进行“令人痛苦的调整”的原因?美国是如何调整对华关系的?这对中日关系有何直接影响?(7分)

(2)材料二中田中首相所说的“添了很大麻烦”是指什么?他这种说法是否合适?为什么?(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出影响中美、中日关系发展的共同因素有哪些?两国关系中,日本不同于美国的影响因素是什么?(7分)

答案

复习讲义

知识整合

一、1.(2)社会主义 独立自主 (3)①苏联 ②中苏友好同盟互助条约

2.(2)西藏

3.(1)①1953 (2)①求同存异

二、1.(1)①美国 (2)26 (3)孤立中国

2.(2)③中美联合公报 ⑤1979

3.(1)①中美关系 (2)②1973

三、1.(2)①和平与发展 ②不结盟 ③开放

2.(1)多边外交

3.(1)②2001 (2)①上海合作组织 ③结伴而不结盟 区域合作

命题探究

1.A 2.A 3.D 4.C 5.D 6.D

课时规范训练

1.A 2.B 3.B 4.D 5.B 6.D 7.D 8.C 9.A 10.C 11.A 12.B

13.(1)政治:通过了具有临时宪法性质的《共同纲领》,建立了人民民主国家;建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;制定了第一部社会主义类型的宪法,确立了人民代表大会制度;建立了民族区域自治制度。

(2)外交:废除帝国主义在华特权和不平等条约;确立独立自主的和平外交方针;提出和平共处五项原则;日内瓦会议上提高了新中国的国际信誉;万隆会议上提出“求同存异”的方针,不但保证了会议的成功,而且加强了同亚非国家的联系。

(3)恢复在联合国的合法席位;中美关系正常化;中日关系正常化;出现西方国家同中国建交的热潮,等等。

(4)推行不结盟政策;奉行多边和平外交(“无敌国外交”)。

14.(1)原因:美国经济增长趋于缓慢,又陷入侵越战争的泥潭;苏联的军事力量增强。

调整:由封锁、孤立中国到改善同中国的关系。

影响:促使了中日两国关系改善,并先于美国同中国建交。

(2)20世纪日本的侵华战争。不合适。因为日本大举侵华给中国带来巨大灾难,而 “麻烦”用在这里是轻描淡写战争的罪行。

(3)台湾问题是影响中美、中日关系中最关键的问题,还包括国家利益、历史偏见、意识形态、价值观念、社会制度、地缘因素、国际政治环境等。

不同:对历史问题的看待。

[考 纲] 1.新中国建立初期的重大外交活动与和平共处五项原则。2.中国恢复在联合国的合法席位。3.中美关系正常化和中日邦交正常化。4.改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动。

[课 标] 1.了解新中国建立初期的重大外交活动,理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义。2.简述中国恢复在联合国合法席位的基本史实,概括我国在外交方面所取得的重大成就。3.了解中美关系正常化和中日建交的主要史实,探讨其对国际关系产生的重要影响。4.以改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动为例,认识我国为现代化建设争取良好的国际环境、维护世界和平和促进共同发展所做出的努力。

一、新中国初期的外交

1.“另起炉灶”与“一边倒”

(1)背景

(2)内容

原则 独立自主的和平外交政策

方针 另起炉灶 一边倒 打扫干净屋子再请客

含义 在新的基础上另行建立新的平等的外交关系 外交上旗帜鲜明地站在____________阵营一边 清除帝国主义在华的残余势力和特权

意义 改变了中国半殖民地的地位,在政治上建立起____________的外交关系 使新中国在斗争中不至于处于孤立无援的地位 有利于巩固新中国的独立和主权

(3)外交成就

①相继同________、保加利亚、匈牙利、朝鲜、捷克斯洛伐克等10个国家建交。

②1950年2月,中苏两国签订了《____________________________》及其他一系列经济援助协定。

2.和平共处五项原则的提出

(1)背景

①1953年朝鲜停战后,国际局势趋于缓和。

②为争取国际局势的进一步好转和为国内即将展开的大规模经济建设创造和平的国际环境。

(2)提出:1953年12月,中国政府在与印度就________问题谈判时,周总理首先提出。

(3)内容:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。

(4)意义:成为解决国与国之间问题的基本准则。

3.走向国际舞台

1 参加日内瓦会议

2 参加万隆亚非会议

知识拓展 “求同存异”方针的含义

“同”,一是指与会亚非国家的遭遇相同,都曾沦为殖民地、半殖民地;二是都面临着发展民族经济和维护民族独立的任务。“异”是指与会国家的社会制度、意识形态、宗教信仰、生活习俗等存在差异。“求同存异”就是要超越社会制度、意识形态的差异,为了共同的利益加强团结和合作。

二、外交关系的突破

1.重返联合国

(1)背景

(2)过程:1971年10月,第______届联合国大会恢复了中华人民共和国在联合国的合法席位。

(3)意义:是美国__________政策的破产,是中国外交战线上的重大胜利。

2.中美关系解冻

(1)原因:中美关系的缓和是双方共同的要求。

(2)历程

关键点睛

3.中日邦交正常化

(1)原因

(2)过程

(3)影响:打开了两国睦邻友好的历史新篇章,对于两国关系的发展和亚洲与世界的和平具有重要意义。

思维拓展 中日关系面临四大“绊脚石”

(1)历史问题。以史为鉴、面向未来,这是中日关系的一个原则。历史问题是中日关系中一个解不开的死结。日本人对战争不反省、不道歉。如修改历史教科书,试图淡化或删除涉及日本侵略历史的内容,右翼学者举行否认南京大屠杀、美化侵略战争的集会等。

(2)台湾问题。日本插手台湾问题,干涉中国内政,支持台独势力。

(3)钓鱼岛问题。日本不顾钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土的事实,欲长期霸占。

(4)东海问题。中日之间在东海划界问题上存在严重分歧。影响中日关系的最大因素为历史问题。

三、新时期的外交政策与成就

1.外交政策的调整

(1)原因:国际形势的发展及国内社会主义建设的需要。

(2)内容

2.以联合国为中心的多边外交

(1)政策:中国坚持奉行独立自主的和平外交政策,坚决维护《联合国宪章》的宗旨和原则,开展____________。

(2)活动

(3)意义:中国在国际事务中发挥着越来越大的建设性作用。

3.推进新型区域合作

(1)亚太经济

合作组织

(2)上海合作组织

①成立

②性质:区域性多边合作组织。

③意义

建国初期的外交

主题1 建国初期的外交政策及成就

图示

(1)“一边倒”不是指依附苏联,而是指坚定地站在社会主义阵营一边。

(2)“一边倒”的外交政策和独立自主的外交方针并不矛盾,因为它的最终目的是捍卫新中国的独立和主权,并不是盲目地顺从苏联而不维护自己的国家利益。

主题2 新中国的外交原则

(1)根本原则——独立自主。(2)根本出发点——爱国主义与国际主义相结合。(3)首要目标——维护和平与促进发展。(4)基本准则——和平共处五项原则。(5)基本立足点——加强与发展中国家的团结与合作。

史料一 周恩来曾满怀义愤地指出:中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱怕帝国主义的。清朝的西太后、北洋政府的袁世凯、国民党的蒋介石,哪一个不是跪在地上办外交呢?

中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土、主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作,反对帝国主义侵略政策和战争政策。

——摘自《共同纲领》

旧中国是丧权辱国的屈辱外交,新中国是独立自主的和平外交,反殖反霸,维护主权独立与世界和平。

史料二

思考 有多种选择为何独选“一边倒”?由此想一想影响国家对外政策的因素有哪些?

提示 (1)选择:两大阵营形成;社会主义国家性质;美苏对中国持相反的态度;“一边倒”可以更好地维护独立和主权。

(2)因素:国家利益;综合国力;意识形态;国际形势;政策是否符合实际等。

史料三 在我们之间有无求同的基础呢?有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾受过,并且现在仍在受殖民主义所造成的灾难和痛苦。……我们并不要求各国人放弃自己的见解,因为这是实际存在的反映。但是不应该使它妨碍我们在主要问题上达成共同的协议。 ——周恩来在万隆会议上的发言节选

史料四 美国国务卿赖斯:“尽管在和平共处五项原则提出后的50多年中,世界形势已发生巨大变化,但这些原则直至今天依然适用”。

史料表明和平共处、求同存异、兼顾各国的要求和利益,考虑不同的意识形态和社会制度的差异,成为解决国际问题的重要原则,为建立国际经济、政治新秩序奠定了理论基础。和平共处五项原则的提出,标志着我国外交政策的成熟。

70年代的中国外交

主题1 70年代的外交成就

漫画展示:《梅开三度》

(1)1971年中国是恢复在联合国的合法席位,而不是加入联合国。这是因为中国是联合国创始国之一,也是安理会常任理事国的原始国之一。

(2)中美正式建交的标志不是1972年《中美联合公报》的签署,而是1978年中美两国发表的《建交联合公报》。

(3)1979年中美建交,中美关系实现正常化,但并不意味着美国放弃压制中国的政策。

(4)中美关系的缓和是中日关系正常化的关键,但不是根本原因,中日关系正常化符合中日双方的利益是根本原因。

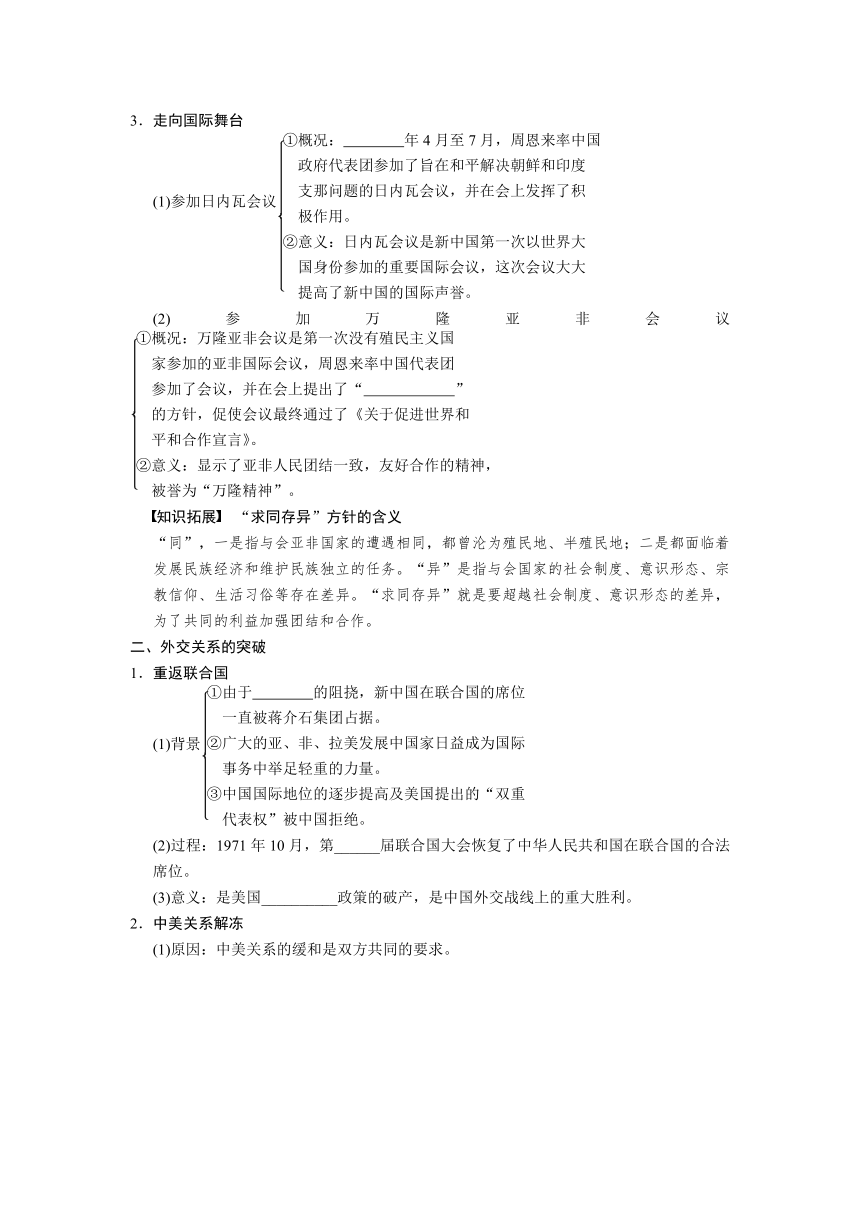

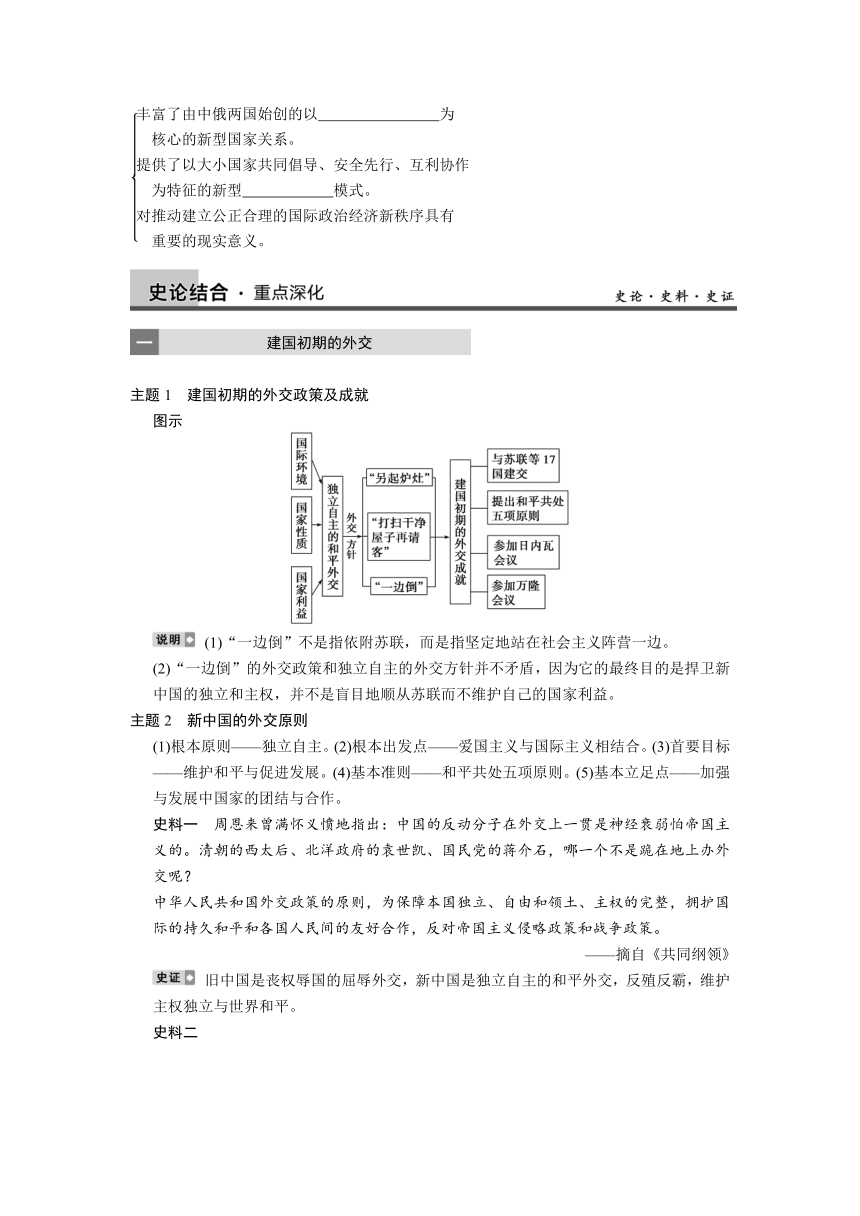

主题2 重返联合国

历届联大讨论恢复中国在联合国合法权利时支持中国的票数

中国能够重返联合国是多种因素促成的

主题3 中美关系的发展

(1)关系正常化的促进因素

①从美国方面看

中国的国际地位不断提高。

美国长期实行“遏制和孤立”中国的政策失败。

在美苏争霸中,美国处于守势,不得不调整对华政策。

②从中国方面看

为了改善中国所处的国际环境。

为了对付来自苏联的威胁。

为了和平解决台湾问题,解决中美之间的长期争端。

(2)历程

①新中国成立初,对中国敌视、包围、孤立、封锁。②中美关系在20世纪60年代一直处于敌对状态。③20世纪70年代中美关系走向正常化。④当前中美关系基本态势:合作是主要特征,但也有曲折。

(3)影响双边关系发展的因素:台湾问题、人权问题及经济因素。

(4)认识:在坚持和平共处五项原则的前提下,积极把握合作的大趋势;对于破坏合作的思想和行为进行有理有利有节的斗争;大力发展本国经济,增强综合国力。

史料一 1972年,美国的中国问题观察家费正清谈到中美关系时说:“从1950年到1971年,华盛顿送上月球的人比派往中国的还要多。”

史料二 美国三代国务卿绕不开的中国话题:

杜勒斯(1953~1959) 基辛格(1969~1973) 希拉里(2009~至今)

史料一表面上说双边人员往来几乎断绝,实质上反映了双边关系处于敌对隔绝状态,主要原因是当时双方在意识形态和国家利益方面存在矛盾与冲突。史料二美国三代国务卿对中国的不同立场表明国家和民族利益、国内国际形势是制约国家关系的重要因素。

主题4 近代以来中日关系是如何演变的?影响中日关系的主要因素有哪些?

(1)演变

①近代史上:日本先后发动和参加了甲午中日战争、八国联军侵华战争、全面侵华战争,给中国人民带来了沉重的灾难。②新中国成立后,追随美国对中国采取孤立主义政策。③20世纪70年代中日邦交正常化。

(2)影响因素

①政治方面:社会制度与意识形态的不同;文化差异;领土、领海纷争,特别是钓鱼岛问题;台湾问题;中日历史问题和日本政要参拜靖国神社、日本历史教科书问题等。

②经济方面:两国以互补合作为主,但随着中国经济的迅速发展,两国在能源、制造等领域竞争的趋势也在日益加强。

③美国一直是影响中日关系的极其重要的因素。

新时期的中国外交

主题1 新时期外交政策及目的

史料 中国的对外政策是独立自主的,是真正的不结盟。中国不打美国牌,也不打苏联牌,中国也不允许别人打中国牌。中国对外政策的目标是争取世界和平。在争取和平的前提下,一心一意搞现代化建设,发展自己的国家,建设具有中国特色的社会主义。——邓小平

史料表明改革开放以来我国的外交政策:独立自主、不结盟、改革开放。

目的:争取世界和平,为现代化建设创造良好的外部环境,促进祖国统一。

主题2 国际格局的变化对中国外交的影响

(1)新中国成立初期,鉴于美苏两极格局的形成,中国采取了“一边倒”的外交策略。

(2)20世纪70年代随着国际格局的变化,美苏争霸的态势互换,中国调整对外政策,先后同日本、美国建立起正常的友好关系。

(3)随着两极格局的结束,中国出于改革开放和现代化建设的需要,采取“全方位”不结

盟的无敌国外交政策。

例1 (2011·上海高考)“从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持,而不是互相疑虑和恐惧、相互排斥和对立。”周恩来说这段话是在 ( )

A.与尼克松会面时 B.与田中角荣会面时

C.出席万隆会议时 D.出席联合国大会时

答案 C

审题突破

例2 (2011·江苏高考)日内瓦会议后,毛泽东就外交问题指出:“关门关不住,不能关,而且必须走出去。”这里,“必须走出去”的战略意义在于 ( )

A.缓和中苏关系恶化的局面

B.行使安理会常任理事国的权力

C.重建中美间战略伙伴关系

D.发挥在国际关系中应有的作用

答案 D

审题突破

例3 (2010·上海高考)1949年后,中国积极主动地融入世界。将下列重大外交事件按时间先后排列,正确的是 ( )

①重返联合国 ②中美关系正常化 ③参加万隆会议 ④加入世界贸易组织

A.③①②④ B.③②①④

C.①②③④ D.②①③④

答案 A

审题突破 重返联合国是1971年,中美关系正常化是1979年,参加万隆会议是1955年,加入世界贸易组织是在2001年。故答案为A项。

命题感悟 准确识记基础史实,关注材料有效信息,二者并重才是得分的关键。

命题思想一 隐含社会热点

题点 中美关系开始正常化,中日建交40周年

1.2011年9月24日中国新闻网:“国际机构评21世纪十大新闻,中国崛起高居榜首”。上世纪70年代中国外交崛起的现象不包括 ( )

A.提出和平共处五项原则 B.中国重返联合国

C.中美邦交正常化 D.中日邦交正常化

题点 中美、中日关系发展中的台湾问题

2.图片是直观形象的历史,下列一组图片中不能回避的话题是 ( )

日本首相访华 美国总统访华 美国副总统访华

A.美、日坚持一个中国原则

B.中国已成为世界外交舞台的中心

C.美日发展离不开中国

D.双方奉行友好结盟政策

命题思想二 紧扣主干知识和核心概念

题点 主干知识——新时期的外交

3.2011年8月,随着美韩黄海军演,东北亚局势空前紧张,中国再次展开积极斡旋,力促重开六方会谈。这不能说明 ( )

A.中国在维护地区和平中发挥重要作用

B.维护世界和平是我国外交政策的立场之一

C.中国在国际事务中影响力大增

D.动荡不安逐渐取代和平发展成为时代主流

题点 概念——外交政策

4.2011年温总理出访新德里探寻中印“龙象共荣”之路,为中印友谊再添新篇章。历史上中印交往中形成的对世界外交舞台有重大影响的外交原则最主要的是 ( )

A.“一边倒” B.“求同存异”

C.“和平共处五项原则” D.“另起炉灶”

命题思想三 凸显新史观、新价值观

题点 价值观——珍爱和平

5.2011年6月,胡锦涛主席与俄总统梅德韦杰夫共同出席

《中俄睦邻友好合作条约》签订10周年庆,体现了珍爱

和平意识。新中国成立之初能见证中俄友谊的史实不包括 ( )

A.毛泽东访苏

B.中苏建立外交关系

C.签订《中苏友好同盟互助条约》

D.同为亚太经合组织中伙伴成员国

命题思想四 运用新材料、创设新情境

题点 漫画解读中美关系发展历程

6.下图形象地展示了中美关系不同时代的发展状况,下列相关说法不正确的是 ( )

A.60年代→敌视→社会制度不同

B.70年代→交流→国家利益需要

C.90年代→合作→和平、发展潮流推动

D.当前→融合→同为世界超级大国

课时规范训练

(时间:45分钟 满分:100分)

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.(2011·海南高考)《剑桥中华人民共和国史》评论说:在1955年的一次国际会议上,“周

恩来利用了他个人的巨大魅力和外交机敏逐渐减弱了那些怀疑中国或怀疑共产主义的领

导人的敌对情绪”。在这次会议上,周恩来提出的外交方针是 ( )

A.“求同存异” B.和平共处五项原则

C.“另起炉灶” D.“打扫干净屋子再请客”

2.“苏联变脸快、美国封锁严、领袖压力大、百姓生活苦”。此情况应发生在中国 ( )

A.20世纪40年代末50年代初

B.20世纪50年代末60年代初

C.20世纪60年代末70年代初

D.20世纪70年代末80年代初

3.外交家吴建民在回顾1979年以来的中国外交成就时,用了3句话概括:“形势大变化,

政策大调整,外交大发展。”其中,这里的“政策大调整”主要指 ( )

①提出了“不同任何国家或国家集团结盟”的新战略 ②维护我国的独立和主权

③作出了实行对外开放的调整 ④积极推进新型的区域合作模式

A.①②④ B.①③④

C.①②③④ D.①④

4.从苏联到俄罗斯一直存在对华汉语广播,中国人对其称呼经历了“敌人之声”、“兄弟

之声”、“伙伴之声”的变化过程。这三种称呼的先后顺序排列,正确的是 ( )

A.“兄弟之声”、“伙伴之声”、“敌人之声”

B.“敌人之声”、“兄弟之声”、“伙伴之声”

C.“伙伴之声”、“兄弟之声”、“敌人之声”

D.“兄弟之声”、“敌人之声”、“伙伴之声”

5.从共和国成立到现在,外交政策可以分两段时期。第一段,从共和国成立到1978年,这

一段我们外交政策的目标是求生存。之后第二段,我们外交政策的目标是求发展。两个阶段我们始终不变的原则是 ( )

A.“一边倒” B.独立自主

C.不结盟 D.以联合国为中心的多边外交

6.新中国成立以来,为构建和平友好的国际社会作出了重大贡献,下列各项中具有这样影

响的政策有 ( )

①奉行独立自主的和平外交政策 ②提出“和平共处五项原则” ③提出“求同存异”的方针 ④提出“一国两制”的伟大构想

A.①②③④ B.①②

C.①②④ D.①②③

7.中国有句俗话:“一个好兄弟不如一个好邻居”。联系改革开放以来中国的外交,突出

体现这种思想的是 ( )

A.中美历经曲折,最终建立外交关系

B.参与发起创立亚太经合组织

C.积极加入世界贸易组织

D.发起成立上海合作组织

8.为迎接2012年中日邦交正常化40周年,加强政治互信,妥善处理敏感问题,2011年中

日海军进行了互访交流。下图信息不能反映出 ( )

A.中日邦交40年在曲折中发展

B.中日关系交流合作为主流

C.中日关系前途暗淡

D.中日关系应正视历史放眼未来

9.至2012年,中国在非洲已援建3 000多公里铁路,100多所学校,减免其200多亿人民

币债务,谱写了中非友好的新篇章。新中国与非洲友好开端最早可见于 ( )

A.万隆会议

B.周恩来总理出访非洲

C.参加不结盟运动组织

D.非洲国家支持中国恢复在联合国的合法席位

10.下列两幅漫画展示了相隔10年的不同话题场景,最能反映材料共同主题的表述是 ( )

2001—中国 2011—美国

A.中美发展应“风雨同舟”

B.中国已是世界经济强国

C.中国全面融入世界经济主流

D.中美间已确保外交安全

11.以下是2010~2011年我国开展的一些重大外交活动,其中属于以联合国为中心的多边外交活动的是 ( )

A.中国赴海地维和警察圆满完成维和任务,并于2010年5月6日胜利归国

B.2011年3月13日,中国国际救援队赴日本地震海啸灾区实施救援

C.2010年11月11日,胡锦涛出席在韩国首尔举行的G20峰会

D.2010年9月9日至25日,中国参加“和平使命—2010”上海合作组织成员联合反恐军演

12.给右图反映中美间复杂关系的画面配一个主题,

最佳的选择是 ( )

A.中美在联合国相互制约

B.“台湾问题”是制约中美关系的因素之一

C.在重大国际事务影响力上中美并驾齐驱

D.中美同为推动世界多极化的力量之一

二、非选择题(每题20分,共40分)

13.60多年来,新中国的民主政治建设和外交事业不但在理论上不断创新发展,而且在实践中不断开创新局面。阅读材料,回答下列问题。

材料一 “新中国的建立,使中国实现了从两千多年的封建专制政治、近代以来照搬西方民主政治模式的失败到尝试向新型人民民主政治的伟大跨越。”

——《中国的民主政治建设》白皮书

材料二 “中国同任何国家没有结盟的关系,完全采取独立自主的政策。中国不打美国牌,也不打苏联牌。中国也不允许别人打中国牌。” ——邓小平(1984年)

材料三 2011年7月在建党90周年庆祝会上胡锦涛指出:“我们将坚定不移地坚持独立自主的和平外交政策,坚持和平发展道路,奉行互利共赢的开放战略,在和平共处五项原则基础上同所有国家发展友好合作,继续同世界各国人民一道推进人类和平与发展的崇高事业,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。”

(1)据材料一并结合所学知识,概述新中国成立初期建设“新型人民民主政治”的主要成就有哪些?(6分)

(2)新中国的成立彻底结束了近代百年的屈辱外交,揭开了对外关系的新篇章。试结合新中国成立初期的史实,说明“新”的表现。(6分)

(3)20世纪70年代前期,党和人民战胜了前所未有的严重困难,取得了重大成就。试列举这一时期取得的开创外交新局面的重大成就。(6分)

(4)材料二、三分别反映了改革开放以来中国外交政策的新特点是什么?(2分)

14.冷战结束十多年后,中美日三国之间在政治和外交层面上出现了相当程度的合作,而且未来这一合作趋势还可能继续加强。阅读下列材料,回答问题。

材料一 “我们正处于一个令人痛苦的调整时期,来适应世界政治的深刻变化;我们不得不面对我们的历史和我们的新的需要这两者之间的紧张关系……我相信,我们国家的不安情绪的最深刻的原因,是这样一种人们还只是模糊地觉察到的认识:我们正变得像其他国家一样,需要承认我们的力量虽大,但还是有限度的。”

——《基辛格回忆录》

材料二 1972年9月25日晚,周总理在人民大会堂宴会厅举行国宴欢迎田中首相访华。在周恩来致欢迎词后,田中致答词。在谈到侵华历史时,他表示:“过去几十年之间,日中关系经历了不幸的过程。期间,我国给中国国民添了很大麻烦,我对此再次表示深切的反省之意。”

材料三 2009年美国公布了卡特日记,在1978年8月23日卡特的日记里记录了如下片段:“目前存在的唯一障碍是如何在与中国和台湾的关系上取得平衡,既要与中国建交,又遵守我们对台湾人民的承诺。”

(1)据所学知识分析材料一所说的促使美国进行“令人痛苦的调整”的原因?美国是如何调整对华关系的?这对中日关系有何直接影响?(7分)

(2)材料二中田中首相所说的“添了很大麻烦”是指什么?他这种说法是否合适?为什么?(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出影响中美、中日关系发展的共同因素有哪些?两国关系中,日本不同于美国的影响因素是什么?(7分)

答案

复习讲义

知识整合

一、1.(2)社会主义 独立自主 (3)①苏联 ②中苏友好同盟互助条约

2.(2)西藏

3.(1)①1953 (2)①求同存异

二、1.(1)①美国 (2)26 (3)孤立中国

2.(2)③中美联合公报 ⑤1979

3.(1)①中美关系 (2)②1973

三、1.(2)①和平与发展 ②不结盟 ③开放

2.(1)多边外交

3.(1)②2001 (2)①上海合作组织 ③结伴而不结盟 区域合作

命题探究

1.A 2.A 3.D 4.C 5.D 6.D

课时规范训练

1.A 2.B 3.B 4.D 5.B 6.D 7.D 8.C 9.A 10.C 11.A 12.B

13.(1)政治:通过了具有临时宪法性质的《共同纲领》,建立了人民民主国家;建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;制定了第一部社会主义类型的宪法,确立了人民代表大会制度;建立了民族区域自治制度。

(2)外交:废除帝国主义在华特权和不平等条约;确立独立自主的和平外交方针;提出和平共处五项原则;日内瓦会议上提高了新中国的国际信誉;万隆会议上提出“求同存异”的方针,不但保证了会议的成功,而且加强了同亚非国家的联系。

(3)恢复在联合国的合法席位;中美关系正常化;中日关系正常化;出现西方国家同中国建交的热潮,等等。

(4)推行不结盟政策;奉行多边和平外交(“无敌国外交”)。

14.(1)原因:美国经济增长趋于缓慢,又陷入侵越战争的泥潭;苏联的军事力量增强。

调整:由封锁、孤立中国到改善同中国的关系。

影响:促使了中日两国关系改善,并先于美国同中国建交。

(2)20世纪日本的侵华战争。不合适。因为日本大举侵华给中国带来巨大灾难,而 “麻烦”用在这里是轻描淡写战争的罪行。

(3)台湾问题是影响中美、中日关系中最关键的问题,还包括国家利益、历史偏见、意识形态、价值观念、社会制度、地缘因素、国际政治环境等。

不同:对历史问题的看待。

同课章节目录