2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册第二单元 中古时期的世界 检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册第二单元 中古时期的世界 检测题(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-13 18:03:26 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 中古时期的世界

一、单选题

1.“男人在田间劳动,女人操持家务;大家一起去教堂做弥撒,听牧师布道;享用一日三餐(三餐的内容不尽一样)或领主为酬劳农奴的收割而提供的丰盛晚宴……”。这段文字描述的当是

A.中世纪庄园B.西周诸侯国

C.古希腊城邦D.印度种姓制

2.中世纪的西欧,两个相距仅几百英里的地方,一个地方有大量的粮食,另一个地方却在遭受饥饿是很正常的事情。造成这种现象的主要原因是

A.西欧出现了等级君主制,大封建主仗势以邻为壑

B.国王以粮食为武器,限制粮食贸易,反对城市自治

C.庄园制经济封闭和自给自足,人们生活范围小,交往少

D.奥斯曼帝国崛起控制了亚欧商路,破坏了西欧商业环境

3.下列叙述中最能说明西欧中世纪封建制度实质的是

A.自给自足的庄园构成基本细胞B.以土地为纽带的贵族分权体制

C.王权与教权达成相对均衡态势D.国王直接权力受到极大的制约

4.有史家认为:“11和12世纪,在欧洲封建王朝的统治下,欧洲达到了它的第一青春期,达到了它的第一个富有活力的阶段。”其“活力”表现为

A.城市的兴起和市民阶层的产生 B.王权的削弱和民族国家的出现

C.经济的发展和世界市场的开辟 D.教权的削弱和宗教改革的开始

5.法王腓力二世先后对41个旧城和43个新城颁发特许证,追认它们的特权和准许它们成立自治的公社。1185年他下令修整巴黎市容,用鹅卵石铺路,一位富商竟捐献11000银马克来支持他的行动。这段材料体现了

A.王权在推动市政发展过程中的积极意义B.市民的支持使等级君主制下的王权提高

C.市民借助王权支持赢得城市自治D.王权与市民以城市为舞台互相支持

6.中世纪欧洲人们“只知有教,不知有国”,国家意识淡薄,12世纪以后此种情况有所改变,英法等国王权呈加强之势,出现这种改变的主要原因是

A.国王军事实力的加强B.基督教会威信的下降

C.采邑制度的逐渐废除D.商品经济的不断发展

7.以下各项中,对近代大学兴起的背景叙述不正确的是

A.教会的支持B.市民阶层的需求

C.文艺复兴和宗教改革的冲击D.城市的复兴和商品经济的活跃

8.14世纪中叶,“黑死病”席卷欧洲,劳动力减少了25%,传统的谷物生产已无利可图,很多封建主转而经营商业性畜牧业。因大批拉丁语教授死于瘟疫,许多学校放弃了拉丁语教学,各国本土语言的地位得到提高。死亡的威胁使追求现世享乐成了新的社会观念。欧洲各地出台公共卫生法,组建市政健康委员会。上述现象反映出14世纪中叶的欧洲

①理性主义思潮出现 ②民族国家形成 ③公共卫生事业进步 ④经营方式转变

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

9.英国、法国发展为民族国家是在

A.14世纪初 B.14世纪末 C.15世纪初 D.15世纪末

10.尽管在今天看来,罗马人比较关注对实际问题的探讨,但并不能抹杀罗马人非凡的抽象思维与逻辑能力。如果在立法中全部摸着石头过河,而不充分利用立法思想中的超前性和预见性,就有可能导致法律体系的混乱,并且可能产生立法严重滞后的状况。这反映了罗马法

A.注重逻辑推理 B.重视理性精神

C.保护私有财产 D.追求体系完备

11.中世纪后期位于东西方之间的某个军事强国,占据了重要的地理位置,控制了亚欧商路.这个国家是

A.西罗马帝国 B.法兰克王国 C.拜占庭帝国 D.奥斯曼帝国

12.“人们深以自己能传承古希腊为荣,作家们以典雅的古希腊语写作。当西欧正沉沦于黑暗时代时,他们却继续维持一个有教养、博学的社会……”该文叙述的是

A.英吉利 B.阿拉伯 C.拜占庭 D.俄罗斯

13.种姓制度是古代印度社会特征之一,以下对其认识最全面的是

A.直接造成印度社会阶层的隔离 B.有利于印度社会的稳定和发展

C.对印度社会发展产生重大影响 D.对佛教的产生发展有一定影响

14.早在殖民者入侵前印第安人就例造了烂的古代文明,但印第安文明大多起源于交通不便的峡谷盆地和高原地区,内部交流较少,发展相对缓慢,在近代以前没有达到成熟的程度。这反映了印第安文明

A.发展受地理环境的影响 B.内部之间的战争频繁

C.内部之间没有任何交流 D.因地理环境导致衰落

15.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:阿兹特克人是后来才进入墨西哥的,他们在特斯科科湖的一些岛屿上定居下来,通过建造“浮动园地”来扩大耕地面积,使其人口和财富剧增。由此推断建造“浮动园地”的主要原因是( )

A.岛屿众多,不利于农业生产 B.人口增长,耕地面积不足

C.肥沃的淤泥利于耕种 D.岛屿拥挤导致人口大量减少

16.马丘比丘遗址的主要建筑分为农定区、手工业区、皇家区、宗教区等。这里有沿着陡峭山坡层层开凿建造的房屋、从山顶向各个方向开凿的供水渠道、各种形状的庙宇、庄严的皇家墓葬,还有日署、采石地点等。该遗址反映了

A.马丘比丘是安第斯地区的中心 B.阿兹特克人国家丰富的宗教信仰

C.印第安人高超的城市建筑艺术 D.印加文化继承了玛雅文化的精华

17.“1986年,遗址已经被联合国列入世界文化遗产之一,这里也成为撒哈拉以南非洲地区规模最大的石头城建筑群体,并因此闻名世界,让人惊叹不已。”该遗址是()

A.大津巴布韦 B.摩加迪沙 C.阿克苏姆王国 D.桑海帝国

18.唐朝初年,遣唐使冒着生命危险来到中国,学习中国的文化和典章制度,对646年日本著名的大化改新起到了重要作用。大化改新使日本发生的实质性变化是

A.天皇掌握了实权B.引进了中国先进的制度

C.缓和了各种矛盾,稳定了政局D.使日本发展成为一个中央集权制的封建国家

19.据《阿拉伯通史》记载:“(巴格达城)市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和燃料;从中亚细亚和突厥运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。”对此理解正确的是

A.巴格达是当时世界最繁华的城市 B.阿拉伯人垄断东西方商业贸易

C.阿拉伯商人的贸易范围非常广泛 D.奴隶制是阿拉伯人扩张的基础

20.阿拉伯帝国的制度基本继承了拜占庭帝国和波斯帝国的传统,亚里士多德的哲学在帝国一度流行。古埃及、波斯、印度、欧洲等地的民间故事被阿拉伯人接受和融汇为《一千零一夜》。这说明阿拉伯

A.是东西文化交流的桥梁 B.文明影响广泛深远

C.文明的发展具有包容性 D.长于借鉴缺少创新

二材料题

1.古代中国和古代罗马相距遥远,然而两者的历史发展可做一些比较。阅读材料,回答问题。

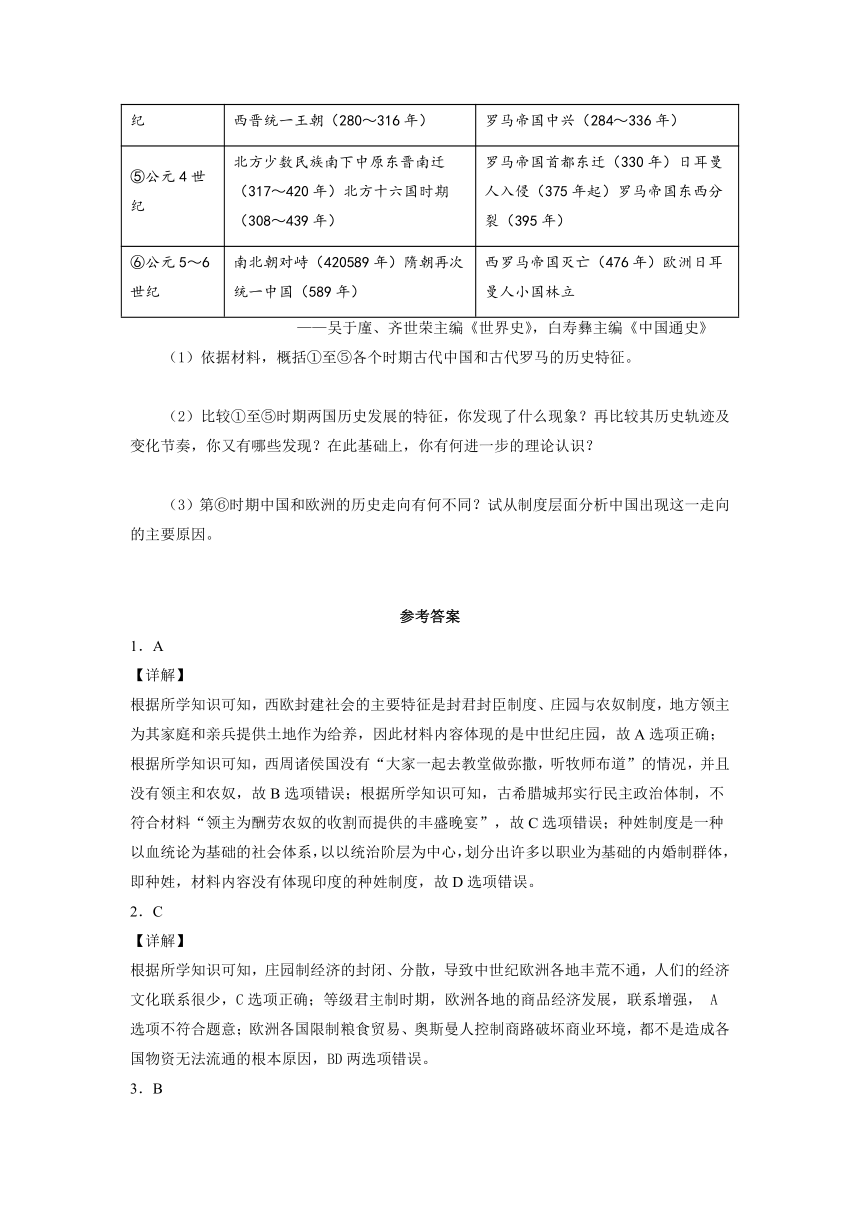

历史时期 古代中国 古代罗马

①公元前5世纪~前4世纪 秦国商鞅变法(前356年) 罗马制定《十二铜表法》(前451年)

②公元前3世纪 秦始皇统一中国(前221年) 罗马统一意大利(前270年左右)

③公元前2世纪~公元2世纪 西汉、东汉王朝强盛时期(前202年~公元184年) 罗马强盛时期(前201年~公元192年)

④公元3世纪 汉末混乱,三国鼎立(182~280年)西晋统一王朝(280~316年) 罗马“三世纪危机”(192~284年)罗马帝国中兴(284~336年)

⑤公元4世纪 北方少数民族南下中原东晋南迁(317~420年)北方十六国时期(308~439年) 罗马帝国首都东迁(330年)日耳曼人入侵(375年起)罗马帝国东西分裂(395年)

⑥公元5~6世纪 南北朝对峙(420589年)隋朝再次统一中国(589年) 西罗马帝国灭亡(476年)欧洲日耳曼人小国林立

——吴于廑、齐世荣主编《世界史》,白寿彝主编《中国通史》

依据材料,概括①至⑤各个时期古代中国和古代罗马的历史特征。

比较①至⑤时期两国历史发展的特征,你发现了什么现象?再比较其历史轨迹及变化节奏,你又有哪些发现?在此基础上,你有何进一步的理论认识?

(3)第⑥时期中国和欧洲的历史走向有何不同?试从制度层面分析中国出现这一走向的主要原因。

参考答案

1.A

【详解】

根据所学知识可知,西欧封建社会的主要特征是封君封臣制度、庄园与农奴制度,地方领主为其家庭和亲兵提供土地作为给养,因此材料内容体现的是中世纪庄园,故A选项正确;根据所学知识可知,西周诸侯国没有“大家一起去教堂做弥撒,听牧师布道”的情况,并且没有领主和农奴,故B选项错误;根据所学知识可知,古希腊城邦实行民主政治体制,不符合材料“领主为酬劳农奴的收割而提供的丰盛晚宴”,故C选项错误;种姓制度是一种以血统论为基础的社会体系,以以统治阶层为中心,划分出许多以职业为基础的内婚制群体,即种姓,材料内容没有体现印度的种姓制度,故D选项错误。

2.C

【详解】

根据所学知识可知,庄园制经济的封闭、分散,导致中世纪欧洲各地丰荒不通,人们的经济文化联系很少,C选项正确;等级君主制时期,欧洲各地的商品经济发展,联系增强, A选项不符合题意;欧洲各国限制粮食贸易、奥斯曼人控制商路破坏商业环境,都不是造成各国物资无法流通的根本原因,BD两选项错误。

3.B

【详解】

结合所学知识可知,西欧中世纪封建制度是西欧封建主之间依据土地占有和人身依附关系而形成的一种等级关系,本质是以土地为纽带的贵族分权体制,B选项符合题意;A选项属于中世纪西欧的经济形态,排除;中世纪的西欧是教权大于王权,最典型的就是卡诺莎觐见,C选项排除;国王权力受到制约属于封建制度的表现,D选项排除。

4.A

【详解】

11和12世纪,城市的复兴促进了资本主义的萌芽,催生了市民阶级,市民阶级参与政治,也促进了议会制度的出现,故选A项;此时,英、法等国王权呈加强趋势,排除B项;此时欧洲尚处于中世纪,世界市场并未开辟,排除C项;此时,基督教依然地位显赫,教权高于王权,排除D项。

5.D

【详解】

从材料信息中可以看出,君主通过城市建设获利市民支持,而市民也对君主的这一做法给予认可与支持,体现了二者以城市为舞台互相支持,D正确;材料中同时有涉及王权与市民,体现的是二者相互支持的现象,而ABC项都只涉及到一个方面,表述都不全面,排除;

6.D

【详解】

12世纪以后,英法等国王权呈加强之势,国家意识增强,出现这种改变的主要原因是商品经济的不断发展加强国内的联系,故D正确;AC不是最主要原因,排除;1517年开始宗教改革,基督教会威信下降,B时间不符合题意,排除。

7.C

【详解】

据所学可知中世纪后期,教会为了在更大范围内研究和传播神学,支持大学的兴建,A是大学兴起的原因;随着城市的复兴和商品经济的活跃,新兴的市民阶层出于经济活动的需要,强烈要求开展世俗教育,B、D是近代大学兴起的原因;文艺复兴和宗教改革晚于近代大学兴起的时间,大学兴起于11世纪末,C不是大学兴起的原因,故C符合题意。

8.B

【详解】

根据“各国本土语言的地位得到提高”可知有利于民族国家的形成,根据“欧洲各地出台公共卫生法,组建市政健康委员会”可知公共卫生事业得到进步,②③正确,故选B;材料内容中没有涉及理性主义思潮和经营方式的变化,①④与题意无关,排除ACD。

9.D

【详解】

随着王权威势的一步步强化,欧洲各国在15世纪末前后纷纷进入或开始发展为民族国家,因此D正确,ABC排除。故选D。

10.B

【详解】

从材料中的“如果在立法中全部摸着石头过河,而不充分利用立法思维中的超前性和预见性,就有可能导致法律体系的混乱,并且可能产生立法严重滞后的状况”可知,罗马法在制定过程中注重“超前性和预见性”,说明罗马法重视理性精神,故答案为B项;逻辑推理是理性精神的具体表现之一,但不能全面反映题干信息,排除A项;材料无法体现罗马法保护私有财产,也无法体现罗马法体系完备,排除C、D项。

11.D

【详解】

试题分析:本题考查学生对所学知识的掌握。中世纪后期,当时基本上西亚地区都是被奥斯曼土耳其帝国控制,它横跨亚、欧、非三洲,把东西方交往要道直布罗陀海峡牢牢地控制住。而且在学习新航路的开辟时,也会提到新航路开辟的重要原因之一就是奥斯曼帝国控制了亚欧商路。因此本题选择D项。B项地理位置不符合题干要求;A、C两项在时间上和位置上都不符合。

考点:古代伊斯兰世界·奥斯曼帝国·帝国的统治

【名师点睛】奥斯曼帝国是15世纪到19世纪地中海地区的重要强国,并在16到17世纪和西班牙、法国、奥地利等同为该地区最强的国家之一,17世纪之后,奥斯曼帝国日趋衰弱,不敌崛起的奥地利和俄国。奥斯曼帝国最终于第一次世界大战时败于协约国之手,奥斯曼帝国因而分裂。之后凯末尔领导起义,击退希腊,建立土耳其共和国,奥斯曼帝国至此灭亡。

12.C

【详解】

拜占庭即东罗马帝国,395年罗马帝国分裂为东西两部分,东罗马帝国延续了近千年之久,东罗马帝国的都城君士坦丁堡,是在希腊古城拜占庭的基础上建立起来的,故C正确;英吉利、阿拉伯、俄罗斯不符合“以自己能传承古希腊为荣,作家们以典雅的古希腊语写作”,排除ABD。

13.C

【详解】

注意限定信息“最全面”,结合所学可知,种姓制度是印度与其他南亚地区普遍存在的社会体系,最重要的特征是职业世袭和内婚制,种姓之间界限森严,互相不能通婚、交往,不能共食、并坐,这在一定程度上向成员提供了保护,但它制造种姓隔离,维护社会的不平等,不利于印度社会的稳定,对印度社会的发展产生了重大影响,故C正确,B错误;A项错在“直接”,排除;种姓制度对佛教产生关系不大,排除D。

14.A

【详解】

根据“但印第安文明大多起源于交通不便的峡谷盆地和高原地区,内部交流较少,发展相对缓慢,”可得出印第安文明受到地理环境的影响,具有一定的独立性与封闭性,A项正确;材料没有体现战争,排除B;C项太绝对,排除C;其衰落是因殖民入侵,排除D。

15.B

【详解】

阿兹特克人通过建造“浮动园地”来扩大耕地面积,使其人口和财富剧增。由此推断建造“浮动园地”的主要原因是人口增长,耕地面积不足,故B正确;岛屿众多不是原因,故A错误;肥沃的淤泥利于耕种是客观因素,故C错误;岛屿拥挤导致人口大量减少不符合材料信息,故D错误。

16.C

【详解】

根据材料“马丘比丘遗址的主要建筑……庄严的皇家墓葬,还有日署、采石地点等”可知反映了建城艺术的高超,故C正确;材料内容不涉及马丘比丘的中心,故A错;材料只涉及阿兹特克的宗教区,并不能反映其宗教信仰丰富,故B错误;材料没有印加文明与玛雅文明的关系,故D错误。

17.A

【详解】

大津巴布韦文明生活撒哈拉以南非洲地区。A正确;摩加迪沙、阿克苏姆王国、桑海帝国三国位于撒哈拉沙漠北部区域,不符合题意,BCD错误。故选A。

18.D

【详解】

根据所学知识可知,在学习中国文化和典章制度基础上,大化改新使日本发展成为了一个中央集权制的封建国家,D项正确;天皇掌握了实权不是大化改革对日本社会发展产生的实质性影响,A项不符合题意;引进了中国先进的制度是大化改新的条件,不是影响,B项错误;缓和了各种矛盾,稳定了政局只是现象,不是大化改新带给日本社会的实质影响,C项错误。

19.C

【详解】

材料反映巴格达城的码头集聚着来自中国、印度、中亚细亚、非洲等地的货物,说明阿拉伯商人的贸易范围非常广泛,故选C项;没有世界其它地区城市的比较,不能得出巴格达是当时世界最繁华的城市的结论,排除A项;B项中“垄断”材料信息无法体现,排除B项;D项材料信息材料无法体现,排除D项。

20.C

【详解】

材料体现的是阿拉伯人吸收了古埃及、波斯、印度、欧洲等地的民间故事而编写成《一千零一夜》,说明阿拉伯文明具有包容性,C正确;A体现的是阿拉伯人促进东西方文明的传播的中介作用,排除;B说法与材料无关,排除;阿拉伯文明对外来文明既有吸收又有创新,D排除。故选C。

二材料题

1.(1)特征:①两者都制定了法律。②两者都实现了国家统一。③两者都进入了强盛时期。④两者都出现了混乱,分裂或危机,但都走向了统一或中兴。⑤两者都有其他民族大规模迁入,走向分裂。

(2)现象:两者虽相距遥远,但各个时期历史特征非常相似。发展:两者历史都呈现了政治统一和分散交替而行的轨迹,变化节奏也非常相似。认识:人类历史发展是有共同性的。

(3)不同:中国从分裂走向统一;西罗马灭亡,欧洲走向分散。主要原因:中央集权制度的建立,促进了中国统一多民族国家的形成与发展。

【详解】

(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现材料涉及到法律、统一、强盛、分裂等方面的信息,所以古代中国和古代罗马的历史特征从上述几个方面分别概述即可。

(2)结合第一问的“历史特征”可知发现的现象是二者的“历史特征”是相似的。历史轨迹及变化节奏又可以发现又是非常相似的,即何时变化、朝哪变化又均是一样的,理论认识方面主要回答出历史发展是有共同性的、历史的发展是同步的之类的答案均可。

(3)第⑥时期中国和欧洲的历史走向的不同主要突出中国由分裂走向统一而欧洲却是由统一走向分裂之类的答案均可,题目已经明确提出主要原因要从制度的层面进行分析,即中国是专制主义中央集权制而欧洲没有建立中央集权制的角度进行解释。

一、单选题

1.“男人在田间劳动,女人操持家务;大家一起去教堂做弥撒,听牧师布道;享用一日三餐(三餐的内容不尽一样)或领主为酬劳农奴的收割而提供的丰盛晚宴……”。这段文字描述的当是

A.中世纪庄园B.西周诸侯国

C.古希腊城邦D.印度种姓制

2.中世纪的西欧,两个相距仅几百英里的地方,一个地方有大量的粮食,另一个地方却在遭受饥饿是很正常的事情。造成这种现象的主要原因是

A.西欧出现了等级君主制,大封建主仗势以邻为壑

B.国王以粮食为武器,限制粮食贸易,反对城市自治

C.庄园制经济封闭和自给自足,人们生活范围小,交往少

D.奥斯曼帝国崛起控制了亚欧商路,破坏了西欧商业环境

3.下列叙述中最能说明西欧中世纪封建制度实质的是

A.自给自足的庄园构成基本细胞B.以土地为纽带的贵族分权体制

C.王权与教权达成相对均衡态势D.国王直接权力受到极大的制约

4.有史家认为:“11和12世纪,在欧洲封建王朝的统治下,欧洲达到了它的第一青春期,达到了它的第一个富有活力的阶段。”其“活力”表现为

A.城市的兴起和市民阶层的产生 B.王权的削弱和民族国家的出现

C.经济的发展和世界市场的开辟 D.教权的削弱和宗教改革的开始

5.法王腓力二世先后对41个旧城和43个新城颁发特许证,追认它们的特权和准许它们成立自治的公社。1185年他下令修整巴黎市容,用鹅卵石铺路,一位富商竟捐献11000银马克来支持他的行动。这段材料体现了

A.王权在推动市政发展过程中的积极意义B.市民的支持使等级君主制下的王权提高

C.市民借助王权支持赢得城市自治D.王权与市民以城市为舞台互相支持

6.中世纪欧洲人们“只知有教,不知有国”,国家意识淡薄,12世纪以后此种情况有所改变,英法等国王权呈加强之势,出现这种改变的主要原因是

A.国王军事实力的加强B.基督教会威信的下降

C.采邑制度的逐渐废除D.商品经济的不断发展

7.以下各项中,对近代大学兴起的背景叙述不正确的是

A.教会的支持B.市民阶层的需求

C.文艺复兴和宗教改革的冲击D.城市的复兴和商品经济的活跃

8.14世纪中叶,“黑死病”席卷欧洲,劳动力减少了25%,传统的谷物生产已无利可图,很多封建主转而经营商业性畜牧业。因大批拉丁语教授死于瘟疫,许多学校放弃了拉丁语教学,各国本土语言的地位得到提高。死亡的威胁使追求现世享乐成了新的社会观念。欧洲各地出台公共卫生法,组建市政健康委员会。上述现象反映出14世纪中叶的欧洲

①理性主义思潮出现 ②民族国家形成 ③公共卫生事业进步 ④经营方式转变

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

9.英国、法国发展为民族国家是在

A.14世纪初 B.14世纪末 C.15世纪初 D.15世纪末

10.尽管在今天看来,罗马人比较关注对实际问题的探讨,但并不能抹杀罗马人非凡的抽象思维与逻辑能力。如果在立法中全部摸着石头过河,而不充分利用立法思想中的超前性和预见性,就有可能导致法律体系的混乱,并且可能产生立法严重滞后的状况。这反映了罗马法

A.注重逻辑推理 B.重视理性精神

C.保护私有财产 D.追求体系完备

11.中世纪后期位于东西方之间的某个军事强国,占据了重要的地理位置,控制了亚欧商路.这个国家是

A.西罗马帝国 B.法兰克王国 C.拜占庭帝国 D.奥斯曼帝国

12.“人们深以自己能传承古希腊为荣,作家们以典雅的古希腊语写作。当西欧正沉沦于黑暗时代时,他们却继续维持一个有教养、博学的社会……”该文叙述的是

A.英吉利 B.阿拉伯 C.拜占庭 D.俄罗斯

13.种姓制度是古代印度社会特征之一,以下对其认识最全面的是

A.直接造成印度社会阶层的隔离 B.有利于印度社会的稳定和发展

C.对印度社会发展产生重大影响 D.对佛教的产生发展有一定影响

14.早在殖民者入侵前印第安人就例造了烂的古代文明,但印第安文明大多起源于交通不便的峡谷盆地和高原地区,内部交流较少,发展相对缓慢,在近代以前没有达到成熟的程度。这反映了印第安文明

A.发展受地理环境的影响 B.内部之间的战争频繁

C.内部之间没有任何交流 D.因地理环境导致衰落

15.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:阿兹特克人是后来才进入墨西哥的,他们在特斯科科湖的一些岛屿上定居下来,通过建造“浮动园地”来扩大耕地面积,使其人口和财富剧增。由此推断建造“浮动园地”的主要原因是( )

A.岛屿众多,不利于农业生产 B.人口增长,耕地面积不足

C.肥沃的淤泥利于耕种 D.岛屿拥挤导致人口大量减少

16.马丘比丘遗址的主要建筑分为农定区、手工业区、皇家区、宗教区等。这里有沿着陡峭山坡层层开凿建造的房屋、从山顶向各个方向开凿的供水渠道、各种形状的庙宇、庄严的皇家墓葬,还有日署、采石地点等。该遗址反映了

A.马丘比丘是安第斯地区的中心 B.阿兹特克人国家丰富的宗教信仰

C.印第安人高超的城市建筑艺术 D.印加文化继承了玛雅文化的精华

17.“1986年,遗址已经被联合国列入世界文化遗产之一,这里也成为撒哈拉以南非洲地区规模最大的石头城建筑群体,并因此闻名世界,让人惊叹不已。”该遗址是()

A.大津巴布韦 B.摩加迪沙 C.阿克苏姆王国 D.桑海帝国

18.唐朝初年,遣唐使冒着生命危险来到中国,学习中国的文化和典章制度,对646年日本著名的大化改新起到了重要作用。大化改新使日本发生的实质性变化是

A.天皇掌握了实权B.引进了中国先进的制度

C.缓和了各种矛盾,稳定了政局D.使日本发展成为一个中央集权制的封建国家

19.据《阿拉伯通史》记载:“(巴格达城)市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和燃料;从中亚细亚和突厥运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。”对此理解正确的是

A.巴格达是当时世界最繁华的城市 B.阿拉伯人垄断东西方商业贸易

C.阿拉伯商人的贸易范围非常广泛 D.奴隶制是阿拉伯人扩张的基础

20.阿拉伯帝国的制度基本继承了拜占庭帝国和波斯帝国的传统,亚里士多德的哲学在帝国一度流行。古埃及、波斯、印度、欧洲等地的民间故事被阿拉伯人接受和融汇为《一千零一夜》。这说明阿拉伯

A.是东西文化交流的桥梁 B.文明影响广泛深远

C.文明的发展具有包容性 D.长于借鉴缺少创新

二材料题

1.古代中国和古代罗马相距遥远,然而两者的历史发展可做一些比较。阅读材料,回答问题。

历史时期 古代中国 古代罗马

①公元前5世纪~前4世纪 秦国商鞅变法(前356年) 罗马制定《十二铜表法》(前451年)

②公元前3世纪 秦始皇统一中国(前221年) 罗马统一意大利(前270年左右)

③公元前2世纪~公元2世纪 西汉、东汉王朝强盛时期(前202年~公元184年) 罗马强盛时期(前201年~公元192年)

④公元3世纪 汉末混乱,三国鼎立(182~280年)西晋统一王朝(280~316年) 罗马“三世纪危机”(192~284年)罗马帝国中兴(284~336年)

⑤公元4世纪 北方少数民族南下中原东晋南迁(317~420年)北方十六国时期(308~439年) 罗马帝国首都东迁(330年)日耳曼人入侵(375年起)罗马帝国东西分裂(395年)

⑥公元5~6世纪 南北朝对峙(420589年)隋朝再次统一中国(589年) 西罗马帝国灭亡(476年)欧洲日耳曼人小国林立

——吴于廑、齐世荣主编《世界史》,白寿彝主编《中国通史》

依据材料,概括①至⑤各个时期古代中国和古代罗马的历史特征。

比较①至⑤时期两国历史发展的特征,你发现了什么现象?再比较其历史轨迹及变化节奏,你又有哪些发现?在此基础上,你有何进一步的理论认识?

(3)第⑥时期中国和欧洲的历史走向有何不同?试从制度层面分析中国出现这一走向的主要原因。

参考答案

1.A

【详解】

根据所学知识可知,西欧封建社会的主要特征是封君封臣制度、庄园与农奴制度,地方领主为其家庭和亲兵提供土地作为给养,因此材料内容体现的是中世纪庄园,故A选项正确;根据所学知识可知,西周诸侯国没有“大家一起去教堂做弥撒,听牧师布道”的情况,并且没有领主和农奴,故B选项错误;根据所学知识可知,古希腊城邦实行民主政治体制,不符合材料“领主为酬劳农奴的收割而提供的丰盛晚宴”,故C选项错误;种姓制度是一种以血统论为基础的社会体系,以以统治阶层为中心,划分出许多以职业为基础的内婚制群体,即种姓,材料内容没有体现印度的种姓制度,故D选项错误。

2.C

【详解】

根据所学知识可知,庄园制经济的封闭、分散,导致中世纪欧洲各地丰荒不通,人们的经济文化联系很少,C选项正确;等级君主制时期,欧洲各地的商品经济发展,联系增强, A选项不符合题意;欧洲各国限制粮食贸易、奥斯曼人控制商路破坏商业环境,都不是造成各国物资无法流通的根本原因,BD两选项错误。

3.B

【详解】

结合所学知识可知,西欧中世纪封建制度是西欧封建主之间依据土地占有和人身依附关系而形成的一种等级关系,本质是以土地为纽带的贵族分权体制,B选项符合题意;A选项属于中世纪西欧的经济形态,排除;中世纪的西欧是教权大于王权,最典型的就是卡诺莎觐见,C选项排除;国王权力受到制约属于封建制度的表现,D选项排除。

4.A

【详解】

11和12世纪,城市的复兴促进了资本主义的萌芽,催生了市民阶级,市民阶级参与政治,也促进了议会制度的出现,故选A项;此时,英、法等国王权呈加强趋势,排除B项;此时欧洲尚处于中世纪,世界市场并未开辟,排除C项;此时,基督教依然地位显赫,教权高于王权,排除D项。

5.D

【详解】

从材料信息中可以看出,君主通过城市建设获利市民支持,而市民也对君主的这一做法给予认可与支持,体现了二者以城市为舞台互相支持,D正确;材料中同时有涉及王权与市民,体现的是二者相互支持的现象,而ABC项都只涉及到一个方面,表述都不全面,排除;

6.D

【详解】

12世纪以后,英法等国王权呈加强之势,国家意识增强,出现这种改变的主要原因是商品经济的不断发展加强国内的联系,故D正确;AC不是最主要原因,排除;1517年开始宗教改革,基督教会威信下降,B时间不符合题意,排除。

7.C

【详解】

据所学可知中世纪后期,教会为了在更大范围内研究和传播神学,支持大学的兴建,A是大学兴起的原因;随着城市的复兴和商品经济的活跃,新兴的市民阶层出于经济活动的需要,强烈要求开展世俗教育,B、D是近代大学兴起的原因;文艺复兴和宗教改革晚于近代大学兴起的时间,大学兴起于11世纪末,C不是大学兴起的原因,故C符合题意。

8.B

【详解】

根据“各国本土语言的地位得到提高”可知有利于民族国家的形成,根据“欧洲各地出台公共卫生法,组建市政健康委员会”可知公共卫生事业得到进步,②③正确,故选B;材料内容中没有涉及理性主义思潮和经营方式的变化,①④与题意无关,排除ACD。

9.D

【详解】

随着王权威势的一步步强化,欧洲各国在15世纪末前后纷纷进入或开始发展为民族国家,因此D正确,ABC排除。故选D。

10.B

【详解】

从材料中的“如果在立法中全部摸着石头过河,而不充分利用立法思维中的超前性和预见性,就有可能导致法律体系的混乱,并且可能产生立法严重滞后的状况”可知,罗马法在制定过程中注重“超前性和预见性”,说明罗马法重视理性精神,故答案为B项;逻辑推理是理性精神的具体表现之一,但不能全面反映题干信息,排除A项;材料无法体现罗马法保护私有财产,也无法体现罗马法体系完备,排除C、D项。

11.D

【详解】

试题分析:本题考查学生对所学知识的掌握。中世纪后期,当时基本上西亚地区都是被奥斯曼土耳其帝国控制,它横跨亚、欧、非三洲,把东西方交往要道直布罗陀海峡牢牢地控制住。而且在学习新航路的开辟时,也会提到新航路开辟的重要原因之一就是奥斯曼帝国控制了亚欧商路。因此本题选择D项。B项地理位置不符合题干要求;A、C两项在时间上和位置上都不符合。

考点:古代伊斯兰世界·奥斯曼帝国·帝国的统治

【名师点睛】奥斯曼帝国是15世纪到19世纪地中海地区的重要强国,并在16到17世纪和西班牙、法国、奥地利等同为该地区最强的国家之一,17世纪之后,奥斯曼帝国日趋衰弱,不敌崛起的奥地利和俄国。奥斯曼帝国最终于第一次世界大战时败于协约国之手,奥斯曼帝国因而分裂。之后凯末尔领导起义,击退希腊,建立土耳其共和国,奥斯曼帝国至此灭亡。

12.C

【详解】

拜占庭即东罗马帝国,395年罗马帝国分裂为东西两部分,东罗马帝国延续了近千年之久,东罗马帝国的都城君士坦丁堡,是在希腊古城拜占庭的基础上建立起来的,故C正确;英吉利、阿拉伯、俄罗斯不符合“以自己能传承古希腊为荣,作家们以典雅的古希腊语写作”,排除ABD。

13.C

【详解】

注意限定信息“最全面”,结合所学可知,种姓制度是印度与其他南亚地区普遍存在的社会体系,最重要的特征是职业世袭和内婚制,种姓之间界限森严,互相不能通婚、交往,不能共食、并坐,这在一定程度上向成员提供了保护,但它制造种姓隔离,维护社会的不平等,不利于印度社会的稳定,对印度社会的发展产生了重大影响,故C正确,B错误;A项错在“直接”,排除;种姓制度对佛教产生关系不大,排除D。

14.A

【详解】

根据“但印第安文明大多起源于交通不便的峡谷盆地和高原地区,内部交流较少,发展相对缓慢,”可得出印第安文明受到地理环境的影响,具有一定的独立性与封闭性,A项正确;材料没有体现战争,排除B;C项太绝对,排除C;其衰落是因殖民入侵,排除D。

15.B

【详解】

阿兹特克人通过建造“浮动园地”来扩大耕地面积,使其人口和财富剧增。由此推断建造“浮动园地”的主要原因是人口增长,耕地面积不足,故B正确;岛屿众多不是原因,故A错误;肥沃的淤泥利于耕种是客观因素,故C错误;岛屿拥挤导致人口大量减少不符合材料信息,故D错误。

16.C

【详解】

根据材料“马丘比丘遗址的主要建筑……庄严的皇家墓葬,还有日署、采石地点等”可知反映了建城艺术的高超,故C正确;材料内容不涉及马丘比丘的中心,故A错;材料只涉及阿兹特克的宗教区,并不能反映其宗教信仰丰富,故B错误;材料没有印加文明与玛雅文明的关系,故D错误。

17.A

【详解】

大津巴布韦文明生活撒哈拉以南非洲地区。A正确;摩加迪沙、阿克苏姆王国、桑海帝国三国位于撒哈拉沙漠北部区域,不符合题意,BCD错误。故选A。

18.D

【详解】

根据所学知识可知,在学习中国文化和典章制度基础上,大化改新使日本发展成为了一个中央集权制的封建国家,D项正确;天皇掌握了实权不是大化改革对日本社会发展产生的实质性影响,A项不符合题意;引进了中国先进的制度是大化改新的条件,不是影响,B项错误;缓和了各种矛盾,稳定了政局只是现象,不是大化改新带给日本社会的实质影响,C项错误。

19.C

【详解】

材料反映巴格达城的码头集聚着来自中国、印度、中亚细亚、非洲等地的货物,说明阿拉伯商人的贸易范围非常广泛,故选C项;没有世界其它地区城市的比较,不能得出巴格达是当时世界最繁华的城市的结论,排除A项;B项中“垄断”材料信息无法体现,排除B项;D项材料信息材料无法体现,排除D项。

20.C

【详解】

材料体现的是阿拉伯人吸收了古埃及、波斯、印度、欧洲等地的民间故事而编写成《一千零一夜》,说明阿拉伯文明具有包容性,C正确;A体现的是阿拉伯人促进东西方文明的传播的中介作用,排除;B说法与材料无关,排除;阿拉伯文明对外来文明既有吸收又有创新,D排除。故选C。

二材料题

1.(1)特征:①两者都制定了法律。②两者都实现了国家统一。③两者都进入了强盛时期。④两者都出现了混乱,分裂或危机,但都走向了统一或中兴。⑤两者都有其他民族大规模迁入,走向分裂。

(2)现象:两者虽相距遥远,但各个时期历史特征非常相似。发展:两者历史都呈现了政治统一和分散交替而行的轨迹,变化节奏也非常相似。认识:人类历史发展是有共同性的。

(3)不同:中国从分裂走向统一;西罗马灭亡,欧洲走向分散。主要原因:中央集权制度的建立,促进了中国统一多民族国家的形成与发展。

【详解】

(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现材料涉及到法律、统一、强盛、分裂等方面的信息,所以古代中国和古代罗马的历史特征从上述几个方面分别概述即可。

(2)结合第一问的“历史特征”可知发现的现象是二者的“历史特征”是相似的。历史轨迹及变化节奏又可以发现又是非常相似的,即何时变化、朝哪变化又均是一样的,理论认识方面主要回答出历史发展是有共同性的、历史的发展是同步的之类的答案均可。

(3)第⑥时期中国和欧洲的历史走向的不同主要突出中国由分裂走向统一而欧洲却是由统一走向分裂之类的答案均可,题目已经明确提出主要原因要从制度的层面进行分析,即中国是专制主义中央集权制而欧洲没有建立中央集权制的角度进行解释。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体