2021-2022学年统编版高中语文必修上册4.1《喜看稻菽千重浪》(课件61张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册4.1《喜看稻菽千重浪》(课件61张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 955.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-13 11:57:03 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

学习目标

1.学会阅读人物通讯,把握报道的立场,提升媒介素养。

2.学会分析通讯的报道角度,理解事实与观点的关系,通过分析典型事件和细节描写,把握人物精神。

3.深入体会“劳动最光荣、劳动最伟大”的思想,培养创新的意识与勇气,形成正确的劳动观念。

课前导入

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出,餐饮浪费现象,触目惊心、令人痛心!“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”尽管我国粮食生产连年丰收,对粮食安全还是始终要有危机意识,今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。

餐饮浪费现象

课前导入

1.在我国,大型聚会食物浪费率达38%,学生盒饭有1/3都会被扔掉。

2.学校食堂内,尽管张贴有“珍惜每一颗粮食”的海报, 依然有不少学生将没吃完的餐食随手倒入垃圾桶内,对“节约光荣、浪费可耻”的提醒毫无感觉。

课前导入

餐饮浪费现象

一些吃播秀视频逐渐变味,它们抛弃“创意为先、靠质取胜”的直播宗旨,以“表演夸张、量大多吃”为来博眼球、赚流量。比如,在一些视频中,一些“大胃王”主播,动辄能吃几十斤牛肉、 、几十只炸鸡、几大盆食物,其饭量往往是普通人的几倍甚至十几倍。这种变味的吃播秀,吃相难看,丑态百出,浪费的是一粒粒粮食,缺乏的是对公序良俗和辛勤劳动的敬畏。

课前导入

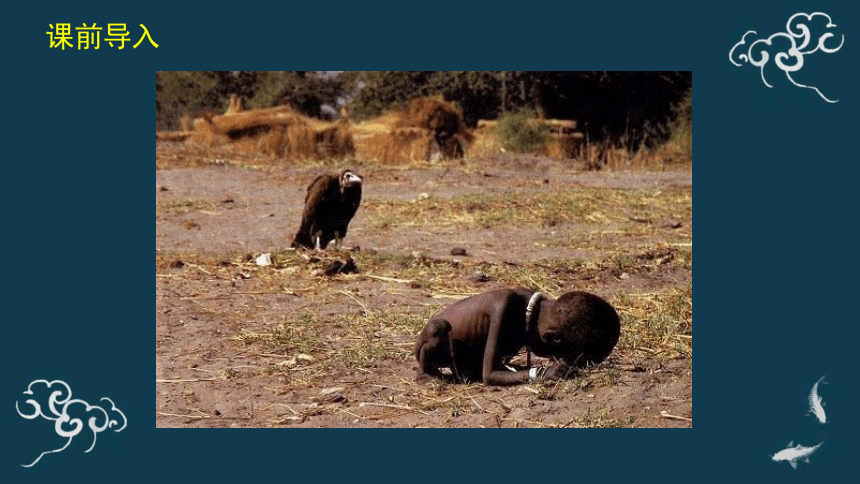

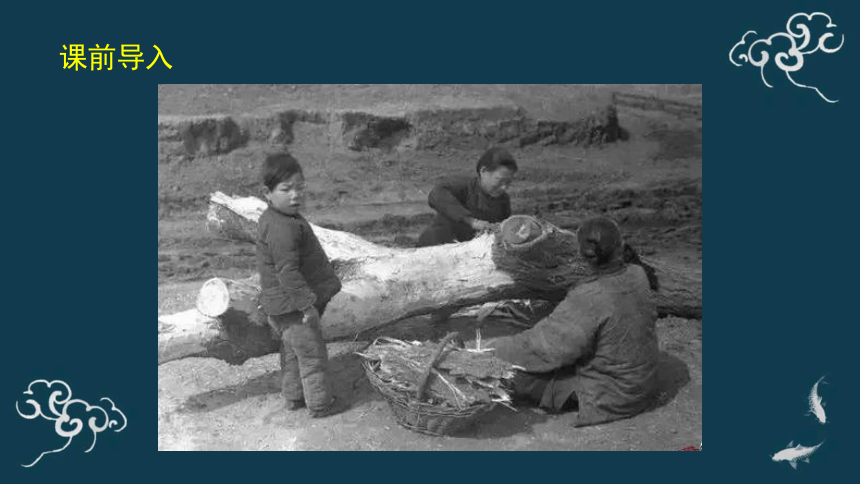

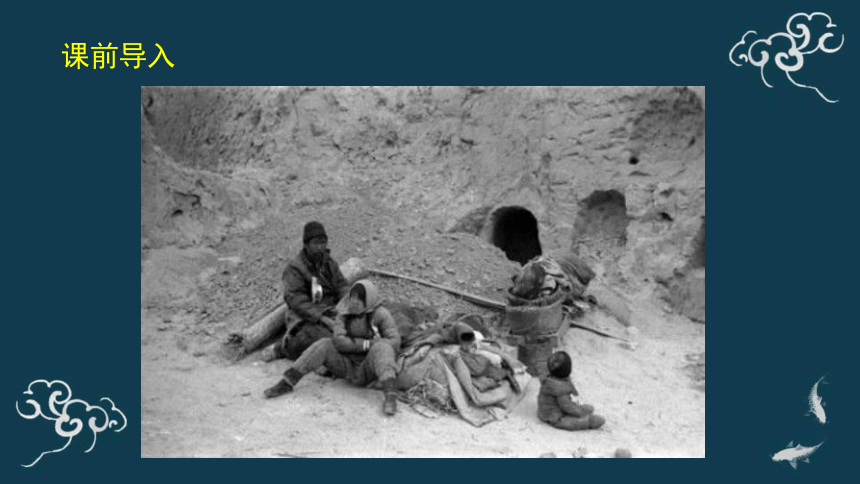

联合国粮农组织日前公布的一份报告称,世界上36个国家和地区由于内战或气候恶劣等原因,面临严重粮食短缺。在发展中国家,有1/5的人无法获得足够的粮食,全世界每年有600万学龄前儿童因饥饿而夭折。

课前导入

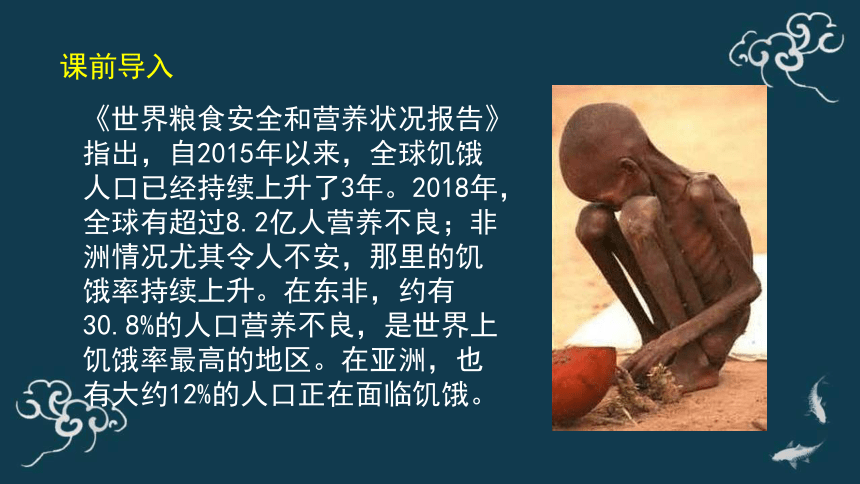

《世界粮食安全和营养状况报告》指出,自2015年以来,全球饥饿人口已经持续上升了3年。2018年,全球有超过8.2亿人营养不良;非洲情况尤其令人不安,那里的饥饿率持续上升。在东非,约有30.8%的人口营养不良,是世界上饥饿率最高的地区。在亚洲,也有大约12%的人口正在面临饥饿。

课前导入

课前导入

课前导入

“民以食为天”,老百姓的温饱问题都解决不了的话,何谈经济建设?所以,谁解决了老百姓的吃饭问题,谁将无可辩驳地成为名垂青史的功臣。中国农民说,吃饭靠“两平”,一靠邓小平(责任制),二靠袁隆平(杂交稻)。

课前导入

人物介绍——袁隆平

人物介绍——袁隆平

首届国家最高科学技术奖得主、杂交水稻之父。袁隆平一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出杰出贡献。荣获国家最高科学技术奖、国家科学技术进步奖特等奖和“改革先锋”等称号。

人物介绍——袁隆平

根据他育种的杂交水稻品种及研究,水稻单位产量由亩产300公斤上升到900公斤以上。他也被广泛誉为“杂交水稻之父”。他发起的“第二次绿色革命”,给整个人类带来了福音。现在,我国大江南北的农田普遍种上了袁隆平研制的杂交水稻。杂交水稻的大面积推广应用,为我国粮食增产发挥了重要作用。袁隆平的努力,也为解决世界粮食短缺问题作出了贡献。

人物介绍——袁隆平

1999年中国科学院北京天文台施密特CCD小行星项目组发现的一颗小行星被命名为袁隆平星。2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予袁隆平“共和国勋章”。

人物介绍——袁隆平

中国水稻专家袁隆平获世界粮食奖

获以色列沃尔夫农业奖

人物介绍——袁隆平

习主席授予袁隆平“共和国勋章”

作者介绍——沈甲英

沈英甲,历任《世界知识》《世界博览》杂志编辑、记者,《科技日报》副刊部主任、机动记者部主任。在太平洋、神农架、青藏高原、西部大漠进行过科学考察。著有长篇小说《前尘》,纪实文学《走进神农架》《采访死亡手记》,人物传记《沧桑回眸》,另有译著十多种、文章上千篇,主编过三套丛书。作品多次获中国新闻奖、全国征文奖和优秀读物奖。

解题:正标题

七律·到韶山 毛泽东

别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

《七律·到韶山》通过对韶山人民革命历史的回顾,以及对人民公社社员通过热情劳动而喜获丰收的描绘,赞扬了革命人民艰苦卓绝的战斗精神。

解题:正标题

“喜看稻菽千重浪”,引用了毛泽东1959年写的《七律·回韶山》中的诗句,表达的不仅是农业科技领域取得的重大成就,而且还隐含着对未来农业更广阔前景的展望,表达了作者对袁隆平研究成果和突出贡献的赞叹。

解题:记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

本文是在袁隆平获得国家最高科技奖后,记者写的一篇报道他先进事迹的通讯报告。

“国家最高科学技术奖”于2000年由中华人民共和国国务院设立,是中国五个国家科学技术奖中最高等级的奖项,授予在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树、在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中创造巨大经济效益或者社会效益的科学技术工作者。

国家最高科学技术奖每年评选一次,每次授予不超过两名,由国家主席亲自签署、颁发荣誉证书、奖章和800万元奖金。

文体知识:通讯

文体知识:人物通讯

文体知识:人物通讯

人物通讯有两个方面,可以称为“两条线”,一条是“过程线”,一条是“思想线”。“过程线”是人物生活的经历或事件发展的过程,它是事物的表面现象;“思想线”则是作者根据人物事迹所提炼出的主题,它贯穿于人物的典型事迹中,反映着事物的本质意义。

人物通讯中人物的特点

①能体现时代精神,反映社会面貌;

②有能构成新闻的较充分的事迹;

③生命形态和生活轨迹有一定的独特之处;

④人物有鲜明的个性,能给读者留下深刻的印象。

①新闻中的事实一般是概括性的,通讯则要求通过具体的人物和事件反映现实生活。

②新闻的时效性比通讯更强。

③新闻叙述更简洁、明快,篇幅短小;通讯则要详细叙述,一般篇幅比较长。

④新闻主要以记叙为主,可以适当增加议论;通讯则可运用记叙、描写、抒情、议论等多种表达方式。

新闻与通讯的区别

人物通讯以人物的新近行动为新闻,重在表现人物的品质、性格和精神面貌,通过个别显示一般,通过平凡突出伟大,达到揭示时代特征、感染并且教育读者的目的。

理清脉络:

本文是如何表现袁隆平精神品质的?

每一部分分别写了什么内容

01

曾记否,到中流击水

写他的工作态度和方法,注重实践,勇于探索。

02

创新是科学家的灵魂和本质

写他的学术品格,不迷信权威,勇于创新。

03

事实是科学家的空气

写他的道德操守,坚持事实,实事求是。

04

饥饿的威胁在退却

写他的理想志向,目标远大,不断进取,引领“绿色革命”是他的心愿。

第一部分

“实践是他发现真理的途径”

袁隆平发现真理的过程用了什么叙述方式?

倒叙了袁隆平科学实践的过程:

欣喜

满怀希望

失望

自信

收获

怎样表现他实事求是的科学精神的?

肖像、动作描写(眯起双眼……迈步走进田间;拍去身上的粉笔灰尘……匆匆来到早稻试验田;他那敏锐的目光停留在……激动地几乎要喊出声来),几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。

这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

“创新是他的灵魂和本质”

第二部分

袁隆平在研究杂交稻的过程中,遇到的三点困难是:

有些人的嘲笑——对遗传学的无知

论断的否定——杂交无优势

有些学者认为杂交制种无法应用于生产

解决办法:他并不迷信权威,而是认真分析,勇于创新,大胆试验,用事实证明了他的培育杂交水稻的理论设想是科学的,是切实可行的。

第三部分

“坚持事实,实事求是”

袁隆平是怎样解决谣言的?

袁隆平心平气和,写了一封信刊登在《人民日报》上。他用事实,用具体的数据进行说明,充分地否定了那些谣言,以事实捍卫了科学的原则。

主要围绕“三不稻”和“玉米稻”这两个情节来写的。

第四部分

“目标远大,不断进取”

通过几件事说明袁隆平的心愿的?

01

一个梦

两个比喻,写出了袁隆平梦想和希望的美好

02

战略设想

三个战略发展阶段,写出了袁隆平目标远大,不断进取

03

两个心愿

“超级杂交稻”合成;让杂交稻走向世界。

这几个部分分别从哪些方面介绍了袁隆平高尚的品质?

实践是他发现真理的途径

创新是他的灵魂和本质

实事求是是他的立场和态度

引领“绿色革命”是他的心愿

工作方法

学术品格

道德操守

理想志向

实践是他发现真理的途径

2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。

热爱并献身于农科研事业

1961年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

勇于实践,敢于探索 → 不怕吃苦,勤于实践

创新是他的灵魂和本质

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

解放思想,破除迷信,敢于创新 → 挑战权威,不断创新

实事求是是他的立场和态度

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

坚持真理,实事求是 → 捍卫真理,力排众议

引领“绿色革命”是他的心愿

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

袁隆平的两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。

矢志为中国和世界人民作贡献 → 挑战自我,不断进取

袁隆平为什么被称为“泥腿子专家”?

袁隆平为了实验,常年扎根试验田,如“头顶烈日,脚踩淤泥,弯腰驼背”不正是农民的劳作写照吗?而现在做这个的是袁隆平,所以说他是“泥腿子专家”。

“中国的稻田里为什么能够走出袁隆平这样一位世界级的农业科学家?”这句话有什么作用?

这是文中的一个设问性语句。这句话引出了下一段按时间的先后顺序介绍袁隆平进行杂交水稻研究的背景。

概括起来看,中国出现袁隆平这样的科学家,是由中国的国情决定的。中国是一个农业大国,自古以来就有“民以食为天”的说法,是历史赋予这位知识分子、伟大的农业科学家的责任;20世纪五六十年代的灾荒给袁隆平留下的刻骨铭心的印象,使他产生了不畏艰难攀登科学高峰的勇气和胆量。这句话还起到了设置悬念吸引读者的作用。

这篇人物通讯写了什么?

这篇人物通讯通过具体事例展现了科学家袁隆平重视实践,实事求是,敢于向权威宣战,大胆创新的精神,也表现了他引领“绿色革命”的宏愿。文章高度评价了这位杂交水稻专家的研究成果的重大意义:不仅使中国率先在世界上实现了“超级稻”目标,而且对解决中国乃至全世界的粮食问题都具有重大意义。文章也表达了对袁隆平的崇敬之情。

这篇人物通讯是怎么写的?

细节描写

“袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田……跨过……迈步……蹲下……翻看……”

几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

细节描写

“突然,他那敏锐的目光……他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着……激动得几乎要喊出声来”

“1964年7月5日——突然他的目光停留……植株上……他马上把这株……用布条标记。袁隆平欣喜异常……

体现研究工作的艰辛。细节描写是丰富通讯信息、丰满人物形象、把来龙去脉交代清楚的重要手段。”

典型事例

2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。

热爱并献身于农科研事业

1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

勇于实践,敢于探索

2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。

热爱并献身于农科研事业

典型事例

1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

勇于实践,敢于探索

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

解放思想,破除迷信,敢于创新

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

坚持真理,实事求是

典型事例

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

矢志为中国和世界人民作贡献

袁隆平的两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。

矢志为中国和世界人民作贡献

这篇人物通讯是怎么写的?

具体翔实的数字

1976-1991年全国累计种植杂交水稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克……

有人统计过杂交水稻比常规稻增产20%左右,1976-1999年,每年增产的稻谷可以养活6000万人口……

小面积最高产量达每亩1139千克(每公顷日产107.4千克),达到了日产量100千克/公顷的指标……

这几组数字有力地说明了杂交水稻的优越性,从而突出了袁隆平的卓越贡献。(真实性)

作者用什么样的结构和手法将这些具体、典型事例贯穿起来的?

全文按人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料。

小标题的结构,体现布局谋篇的精细、巧妙

要点一

曾记否,到中流击水——工作态度、方法

创新是他的灵魂和本质——学术精神、品格

事实是科学家的空气——道德操守、准则

饥饿的威胁在退却——个人理想、志向

文章每个部分的小标题使全文内容层次分明,条理清晰。从全文来说,在四个部分之间,作者有的地方用了过渡句,使得两个部分成为一个有机整体,熨帖自然。

小标题的使用,不仅使得段落过渡自然,结构严谨,而且使得叙述内容重点突出,层次井然。

说明袁隆平是怎样发现真理的,采用了倒叙的手法,追述了袁隆平科学实践的过程

表达方式上,记叙为主,夹以描写、议论

要点一

那是1960年7月的一天——发起了挑战

欣喜

满怀希望

失望

自信

收获

并在记叙的同时不断地穿插议论

本文题目有什么特点?

①借用诗句,生动形象,富有神韵和文采。

②题目重在描述研究的结果,四个小标题重在揭示“喜看”的原因。

③题目中的“喜看”含义丰富:既写出了袁隆平获得最高科技奖的心情,也写出了作者及人们看到袁隆平做出巨大贡献的喜悦和激动。

④题目中的“稻菽”点明了袁隆平的研究对象。

⑤“千重浪”形象地描绘了水稻研究的广阔远景,鼓舞和振奋人心。

为什么写这篇人物通讯?

全面地记叙杰出的世界级农业科学家袁隆平的优秀事迹和重大成果,号召我们学习他志向高远,开拓奉献,品格高尚,富有创新精神和坚韧不拔的意志。

在理论与事实发生矛盾时,袁隆平的态度是尊重权威但不崇拜权威,不迷信权威的每一个观点。对我们尚在全力汲取知识的中学生来说,对权威又该持什么态度呢?

中学生崇拜权威,并无不可。十几岁的我们,对人对事还做不到思考成熟,客观理性,世界观价值观人生观都还未彻底塑成,正是应该向权威学习的阶段。那些书中现有的知识都是经过专家学者千挑万选而来,经受住时间的考验,对我们来说就是权威,快速汲取这些知识,有助于我们树立正确的三观。质疑,是建立在自身的丰厚积累上的,而我们,目前正需要积累。

中学生也应该如袁隆平一样尊重但不崇拜权威。孟子说:尽信书不如无书。勇于质疑应该是我们必备的素质,这跟自身的知识积累多寡没有关系。伽利略质疑亚里士多德的时候,也还只是个毛头小子,但比萨斜塔的一次实验胜过权威上千年的声音;当人们对蜜蜂靠翅膀发出声音这一权威论断深信不疑时,聂利这个12岁的小姑娘却大胆质疑,最终确定蜜蜂发声是靠双翅根部下的两个小黑点。对待权威,可以尊重,但不可迷信。

2004年感动中国中袁隆平的颁奖词是:

袁隆平,毕生梦想消除饥饿。

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平。

如何阅读人物通讯?

1.抓住吸引人的故事。

2.抓住打动人的细节。

3.抓住个性化的语言。

4.抓住影响人的“思想线”。

反馈与评价

练习:(1)请仿照本课对细节内容的筛选过程,自读《“探界者”钟扬》,填写表格。

时代身份 典型事件 精神品质

时代身份 典型事件 精神品质

英雄、 少年 考入中科大少年班,对植物学产生浓厚兴趣。旁听武大课程,做好植物学知识储备。 雷厉风行

追求梦想

敢想敢做

种子达人 在西藏收集种子,努力建设来自世界屋脊的“种子”宝库,采集种子获得的快乐、惊喜与存在的风险。 执着追求

献身科学

时代身份 典型事件 精神品质

科学队长 热心科普工作。 胸怀人类

不辞辛劳

“接盘” 导师 “接盘”转导师学生,为学生量身规划,鼓励少数民族地区学生报考自己的研究生。 热爱教育

关爱学生

生命延续 先锋 研究“长寿基因”,超负荷工作。 敢为人先

不懈奉献

喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

学习目标

1.学会阅读人物通讯,把握报道的立场,提升媒介素养。

2.学会分析通讯的报道角度,理解事实与观点的关系,通过分析典型事件和细节描写,把握人物精神。

3.深入体会“劳动最光荣、劳动最伟大”的思想,培养创新的意识与勇气,形成正确的劳动观念。

课前导入

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出,餐饮浪费现象,触目惊心、令人痛心!“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”尽管我国粮食生产连年丰收,对粮食安全还是始终要有危机意识,今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。

餐饮浪费现象

课前导入

1.在我国,大型聚会食物浪费率达38%,学生盒饭有1/3都会被扔掉。

2.学校食堂内,尽管张贴有“珍惜每一颗粮食”的海报, 依然有不少学生将没吃完的餐食随手倒入垃圾桶内,对“节约光荣、浪费可耻”的提醒毫无感觉。

课前导入

餐饮浪费现象

一些吃播秀视频逐渐变味,它们抛弃“创意为先、靠质取胜”的直播宗旨,以“表演夸张、量大多吃”为来博眼球、赚流量。比如,在一些视频中,一些“大胃王”主播,动辄能吃几十斤牛肉、 、几十只炸鸡、几大盆食物,其饭量往往是普通人的几倍甚至十几倍。这种变味的吃播秀,吃相难看,丑态百出,浪费的是一粒粒粮食,缺乏的是对公序良俗和辛勤劳动的敬畏。

课前导入

联合国粮农组织日前公布的一份报告称,世界上36个国家和地区由于内战或气候恶劣等原因,面临严重粮食短缺。在发展中国家,有1/5的人无法获得足够的粮食,全世界每年有600万学龄前儿童因饥饿而夭折。

课前导入

《世界粮食安全和营养状况报告》指出,自2015年以来,全球饥饿人口已经持续上升了3年。2018年,全球有超过8.2亿人营养不良;非洲情况尤其令人不安,那里的饥饿率持续上升。在东非,约有30.8%的人口营养不良,是世界上饥饿率最高的地区。在亚洲,也有大约12%的人口正在面临饥饿。

课前导入

课前导入

课前导入

“民以食为天”,老百姓的温饱问题都解决不了的话,何谈经济建设?所以,谁解决了老百姓的吃饭问题,谁将无可辩驳地成为名垂青史的功臣。中国农民说,吃饭靠“两平”,一靠邓小平(责任制),二靠袁隆平(杂交稻)。

课前导入

人物介绍——袁隆平

人物介绍——袁隆平

首届国家最高科学技术奖得主、杂交水稻之父。袁隆平一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出杰出贡献。荣获国家最高科学技术奖、国家科学技术进步奖特等奖和“改革先锋”等称号。

人物介绍——袁隆平

根据他育种的杂交水稻品种及研究,水稻单位产量由亩产300公斤上升到900公斤以上。他也被广泛誉为“杂交水稻之父”。他发起的“第二次绿色革命”,给整个人类带来了福音。现在,我国大江南北的农田普遍种上了袁隆平研制的杂交水稻。杂交水稻的大面积推广应用,为我国粮食增产发挥了重要作用。袁隆平的努力,也为解决世界粮食短缺问题作出了贡献。

人物介绍——袁隆平

1999年中国科学院北京天文台施密特CCD小行星项目组发现的一颗小行星被命名为袁隆平星。2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予袁隆平“共和国勋章”。

人物介绍——袁隆平

中国水稻专家袁隆平获世界粮食奖

获以色列沃尔夫农业奖

人物介绍——袁隆平

习主席授予袁隆平“共和国勋章”

作者介绍——沈甲英

沈英甲,历任《世界知识》《世界博览》杂志编辑、记者,《科技日报》副刊部主任、机动记者部主任。在太平洋、神农架、青藏高原、西部大漠进行过科学考察。著有长篇小说《前尘》,纪实文学《走进神农架》《采访死亡手记》,人物传记《沧桑回眸》,另有译著十多种、文章上千篇,主编过三套丛书。作品多次获中国新闻奖、全国征文奖和优秀读物奖。

解题:正标题

七律·到韶山 毛泽东

别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

《七律·到韶山》通过对韶山人民革命历史的回顾,以及对人民公社社员通过热情劳动而喜获丰收的描绘,赞扬了革命人民艰苦卓绝的战斗精神。

解题:正标题

“喜看稻菽千重浪”,引用了毛泽东1959年写的《七律·回韶山》中的诗句,表达的不仅是农业科技领域取得的重大成就,而且还隐含着对未来农业更广阔前景的展望,表达了作者对袁隆平研究成果和突出贡献的赞叹。

解题:记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

本文是在袁隆平获得国家最高科技奖后,记者写的一篇报道他先进事迹的通讯报告。

“国家最高科学技术奖”于2000年由中华人民共和国国务院设立,是中国五个国家科学技术奖中最高等级的奖项,授予在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树、在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中创造巨大经济效益或者社会效益的科学技术工作者。

国家最高科学技术奖每年评选一次,每次授予不超过两名,由国家主席亲自签署、颁发荣誉证书、奖章和800万元奖金。

文体知识:通讯

文体知识:人物通讯

文体知识:人物通讯

人物通讯有两个方面,可以称为“两条线”,一条是“过程线”,一条是“思想线”。“过程线”是人物生活的经历或事件发展的过程,它是事物的表面现象;“思想线”则是作者根据人物事迹所提炼出的主题,它贯穿于人物的典型事迹中,反映着事物的本质意义。

人物通讯中人物的特点

①能体现时代精神,反映社会面貌;

②有能构成新闻的较充分的事迹;

③生命形态和生活轨迹有一定的独特之处;

④人物有鲜明的个性,能给读者留下深刻的印象。

①新闻中的事实一般是概括性的,通讯则要求通过具体的人物和事件反映现实生活。

②新闻的时效性比通讯更强。

③新闻叙述更简洁、明快,篇幅短小;通讯则要详细叙述,一般篇幅比较长。

④新闻主要以记叙为主,可以适当增加议论;通讯则可运用记叙、描写、抒情、议论等多种表达方式。

新闻与通讯的区别

人物通讯以人物的新近行动为新闻,重在表现人物的品质、性格和精神面貌,通过个别显示一般,通过平凡突出伟大,达到揭示时代特征、感染并且教育读者的目的。

理清脉络:

本文是如何表现袁隆平精神品质的?

每一部分分别写了什么内容

01

曾记否,到中流击水

写他的工作态度和方法,注重实践,勇于探索。

02

创新是科学家的灵魂和本质

写他的学术品格,不迷信权威,勇于创新。

03

事实是科学家的空气

写他的道德操守,坚持事实,实事求是。

04

饥饿的威胁在退却

写他的理想志向,目标远大,不断进取,引领“绿色革命”是他的心愿。

第一部分

“实践是他发现真理的途径”

袁隆平发现真理的过程用了什么叙述方式?

倒叙了袁隆平科学实践的过程:

欣喜

满怀希望

失望

自信

收获

怎样表现他实事求是的科学精神的?

肖像、动作描写(眯起双眼……迈步走进田间;拍去身上的粉笔灰尘……匆匆来到早稻试验田;他那敏锐的目光停留在……激动地几乎要喊出声来),几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。

这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

“创新是他的灵魂和本质”

第二部分

袁隆平在研究杂交稻的过程中,遇到的三点困难是:

有些人的嘲笑——对遗传学的无知

论断的否定——杂交无优势

有些学者认为杂交制种无法应用于生产

解决办法:他并不迷信权威,而是认真分析,勇于创新,大胆试验,用事实证明了他的培育杂交水稻的理论设想是科学的,是切实可行的。

第三部分

“坚持事实,实事求是”

袁隆平是怎样解决谣言的?

袁隆平心平气和,写了一封信刊登在《人民日报》上。他用事实,用具体的数据进行说明,充分地否定了那些谣言,以事实捍卫了科学的原则。

主要围绕“三不稻”和“玉米稻”这两个情节来写的。

第四部分

“目标远大,不断进取”

通过几件事说明袁隆平的心愿的?

01

一个梦

两个比喻,写出了袁隆平梦想和希望的美好

02

战略设想

三个战略发展阶段,写出了袁隆平目标远大,不断进取

03

两个心愿

“超级杂交稻”合成;让杂交稻走向世界。

这几个部分分别从哪些方面介绍了袁隆平高尚的品质?

实践是他发现真理的途径

创新是他的灵魂和本质

实事求是是他的立场和态度

引领“绿色革命”是他的心愿

工作方法

学术品格

道德操守

理想志向

实践是他发现真理的途径

2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。

热爱并献身于农科研事业

1961年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

勇于实践,敢于探索 → 不怕吃苦,勤于实践

创新是他的灵魂和本质

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

解放思想,破除迷信,敢于创新 → 挑战权威,不断创新

实事求是是他的立场和态度

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

坚持真理,实事求是 → 捍卫真理,力排众议

引领“绿色革命”是他的心愿

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

袁隆平的两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。

矢志为中国和世界人民作贡献 → 挑战自我,不断进取

袁隆平为什么被称为“泥腿子专家”?

袁隆平为了实验,常年扎根试验田,如“头顶烈日,脚踩淤泥,弯腰驼背”不正是农民的劳作写照吗?而现在做这个的是袁隆平,所以说他是“泥腿子专家”。

“中国的稻田里为什么能够走出袁隆平这样一位世界级的农业科学家?”这句话有什么作用?

这是文中的一个设问性语句。这句话引出了下一段按时间的先后顺序介绍袁隆平进行杂交水稻研究的背景。

概括起来看,中国出现袁隆平这样的科学家,是由中国的国情决定的。中国是一个农业大国,自古以来就有“民以食为天”的说法,是历史赋予这位知识分子、伟大的农业科学家的责任;20世纪五六十年代的灾荒给袁隆平留下的刻骨铭心的印象,使他产生了不畏艰难攀登科学高峰的勇气和胆量。这句话还起到了设置悬念吸引读者的作用。

这篇人物通讯写了什么?

这篇人物通讯通过具体事例展现了科学家袁隆平重视实践,实事求是,敢于向权威宣战,大胆创新的精神,也表现了他引领“绿色革命”的宏愿。文章高度评价了这位杂交水稻专家的研究成果的重大意义:不仅使中国率先在世界上实现了“超级稻”目标,而且对解决中国乃至全世界的粮食问题都具有重大意义。文章也表达了对袁隆平的崇敬之情。

这篇人物通讯是怎么写的?

细节描写

“袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田……跨过……迈步……蹲下……翻看……”

几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

细节描写

“突然,他那敏锐的目光……他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着……激动得几乎要喊出声来”

“1964年7月5日——突然他的目光停留……植株上……他马上把这株……用布条标记。袁隆平欣喜异常……

体现研究工作的艰辛。细节描写是丰富通讯信息、丰满人物形象、把来龙去脉交代清楚的重要手段。”

典型事例

2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。

热爱并献身于农科研事业

1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

勇于实践,敢于探索

2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。

热爱并献身于农科研事业

典型事例

1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

勇于实践,敢于探索

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

解放思想,破除迷信,敢于创新

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

坚持真理,实事求是

典型事例

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

矢志为中国和世界人民作贡献

袁隆平的两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。

矢志为中国和世界人民作贡献

这篇人物通讯是怎么写的?

具体翔实的数字

1976-1991年全国累计种植杂交水稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克……

有人统计过杂交水稻比常规稻增产20%左右,1976-1999年,每年增产的稻谷可以养活6000万人口……

小面积最高产量达每亩1139千克(每公顷日产107.4千克),达到了日产量100千克/公顷的指标……

这几组数字有力地说明了杂交水稻的优越性,从而突出了袁隆平的卓越贡献。(真实性)

作者用什么样的结构和手法将这些具体、典型事例贯穿起来的?

全文按人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料。

小标题的结构,体现布局谋篇的精细、巧妙

要点一

曾记否,到中流击水——工作态度、方法

创新是他的灵魂和本质——学术精神、品格

事实是科学家的空气——道德操守、准则

饥饿的威胁在退却——个人理想、志向

文章每个部分的小标题使全文内容层次分明,条理清晰。从全文来说,在四个部分之间,作者有的地方用了过渡句,使得两个部分成为一个有机整体,熨帖自然。

小标题的使用,不仅使得段落过渡自然,结构严谨,而且使得叙述内容重点突出,层次井然。

说明袁隆平是怎样发现真理的,采用了倒叙的手法,追述了袁隆平科学实践的过程

表达方式上,记叙为主,夹以描写、议论

要点一

那是1960年7月的一天——发起了挑战

欣喜

满怀希望

失望

自信

收获

并在记叙的同时不断地穿插议论

本文题目有什么特点?

①借用诗句,生动形象,富有神韵和文采。

②题目重在描述研究的结果,四个小标题重在揭示“喜看”的原因。

③题目中的“喜看”含义丰富:既写出了袁隆平获得最高科技奖的心情,也写出了作者及人们看到袁隆平做出巨大贡献的喜悦和激动。

④题目中的“稻菽”点明了袁隆平的研究对象。

⑤“千重浪”形象地描绘了水稻研究的广阔远景,鼓舞和振奋人心。

为什么写这篇人物通讯?

全面地记叙杰出的世界级农业科学家袁隆平的优秀事迹和重大成果,号召我们学习他志向高远,开拓奉献,品格高尚,富有创新精神和坚韧不拔的意志。

在理论与事实发生矛盾时,袁隆平的态度是尊重权威但不崇拜权威,不迷信权威的每一个观点。对我们尚在全力汲取知识的中学生来说,对权威又该持什么态度呢?

中学生崇拜权威,并无不可。十几岁的我们,对人对事还做不到思考成熟,客观理性,世界观价值观人生观都还未彻底塑成,正是应该向权威学习的阶段。那些书中现有的知识都是经过专家学者千挑万选而来,经受住时间的考验,对我们来说就是权威,快速汲取这些知识,有助于我们树立正确的三观。质疑,是建立在自身的丰厚积累上的,而我们,目前正需要积累。

中学生也应该如袁隆平一样尊重但不崇拜权威。孟子说:尽信书不如无书。勇于质疑应该是我们必备的素质,这跟自身的知识积累多寡没有关系。伽利略质疑亚里士多德的时候,也还只是个毛头小子,但比萨斜塔的一次实验胜过权威上千年的声音;当人们对蜜蜂靠翅膀发出声音这一权威论断深信不疑时,聂利这个12岁的小姑娘却大胆质疑,最终确定蜜蜂发声是靠双翅根部下的两个小黑点。对待权威,可以尊重,但不可迷信。

2004年感动中国中袁隆平的颁奖词是:

袁隆平,毕生梦想消除饥饿。

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平。

如何阅读人物通讯?

1.抓住吸引人的故事。

2.抓住打动人的细节。

3.抓住个性化的语言。

4.抓住影响人的“思想线”。

反馈与评价

练习:(1)请仿照本课对细节内容的筛选过程,自读《“探界者”钟扬》,填写表格。

时代身份 典型事件 精神品质

时代身份 典型事件 精神品质

英雄、 少年 考入中科大少年班,对植物学产生浓厚兴趣。旁听武大课程,做好植物学知识储备。 雷厉风行

追求梦想

敢想敢做

种子达人 在西藏收集种子,努力建设来自世界屋脊的“种子”宝库,采集种子获得的快乐、惊喜与存在的风险。 执着追求

献身科学

时代身份 典型事件 精神品质

科学队长 热心科普工作。 胸怀人类

不辞辛劳

“接盘” 导师 “接盘”转导师学生,为学生量身规划,鼓励少数民族地区学生报考自己的研究生。 热爱教育

关爱学生

生命延续 先锋 研究“长寿基因”,超负荷工作。 敢为人先

不懈奉献

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读