八年级上册第一单元考试

图片预览

文档简介

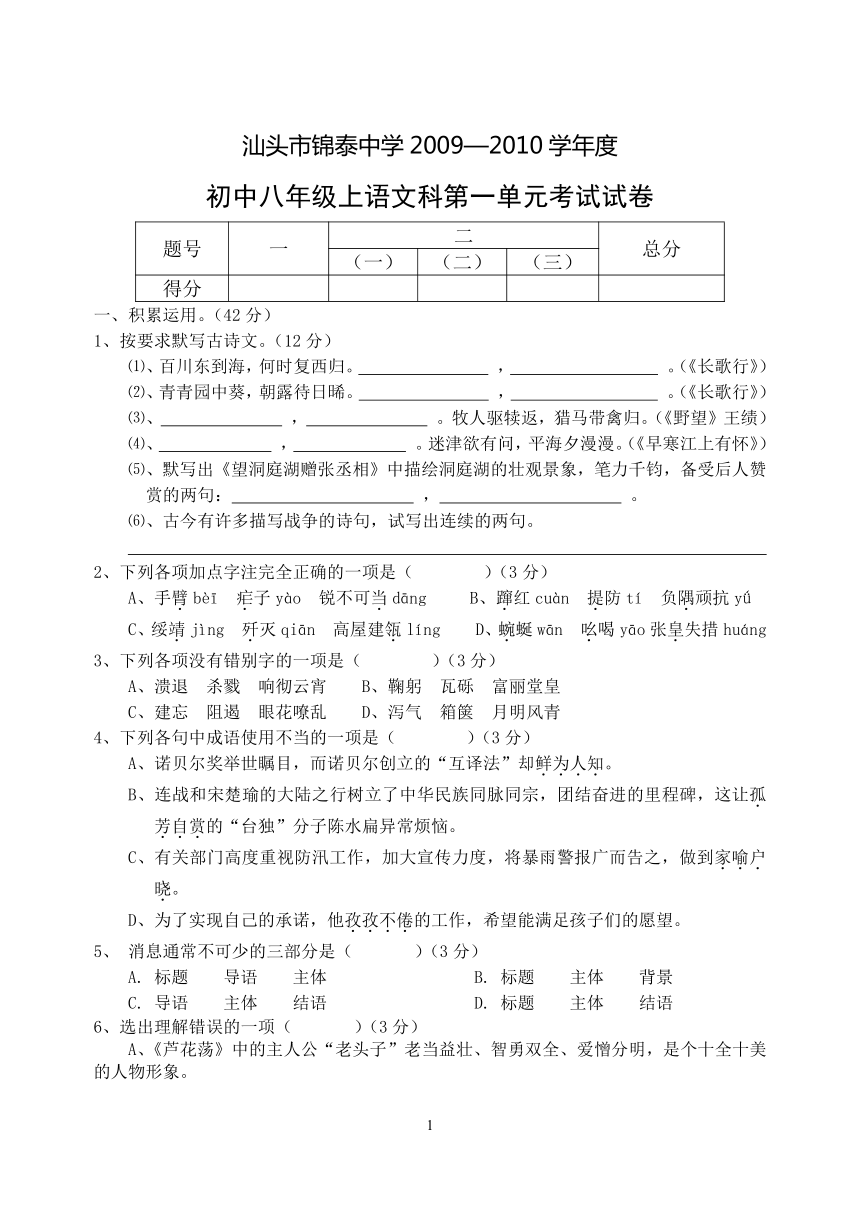

汕头市锦泰中学2009—2010学年度

初中八年级上语文科第一单元考试试卷

题号 一 二 总分

(一) (二) (三)

得分

一、积累运用。(42分)

1、按要求默写古诗文。(12分)

⑴、百川东到海,何时复西归。 , 。(《长歌行》)

⑵、青青园中葵,朝露待日晞。 , 。(《长歌行》)

⑶、 , 。牧人驱犊返,猎马带禽归。(《野望》王绩)

⑷、 , 。迷津欲有问,平海夕漫漫。(《早寒江上有怀》)

⑸、默写出《望洞庭湖赠张丞相》中描绘洞庭湖的壮观景象,笔力千钧,备受后人赞赏的两句: , 。

⑹、古今有许多描写战争的诗句,试写出连续的两句。

2、下列各项加点字注完全正确的一项是( )(3分)

A、手臂bèī 疟子yào 锐不可当dāng B、蹿红cuàn 提防tí 负隅顽抗yǘ

C、绥靖jìng 歼灭qiān 高屋建瓴líng D、蜿蜒wān 吆喝yāo张皇失措huáng

3、下列各项没有错别字的一项是( )(3分)

A、溃退 杀戮 响彻云宵 B、鞠躬 瓦砾 富丽堂皇

C、建忘 阻遏 眼花嘹乱 D、泻气 箱箧 月明风青

4、下列各句中成语使用不当的一项是( )(3分)

A、诺贝尔奖举世瞩目,而诺贝尔创立的“互译法”却鲜为人知。

B、连战和宋楚瑜的大陆之行树立了中华民族同脉同宗,团结奋进的里程碑,这让孤芳自赏的“台独”分子陈水扁异常烦恼。

C、有关部门高度重视防汛工作,加大宣传力度,将暴雨警报广而告之,做到家喻户晓。

D、为了实现自己的承诺,他孜孜不倦的工作,希望能满足孩子们的愿望。

5、 消息通常不可少的三部分是( )(3分)

A. 标题 导语 主体 B. 标题 主体 背景

C. 导语 主体 结语 D. 标题 主体 结语

6、选出理解错误的一项( )(3分)

A、《芦花荡》中的主人公“老头子”老当益壮、智勇双全、爱憎分明,是个十全十美的人物形象。

B、西蒙诺夫的《蜡烛》是一篇战地通讯,赞美了反法西斯同盟各国的友谊,讴歌了南斯拉夫人民对苏联红军的深厚友谊。

C、《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》中结尾一句“以上就是我对远征中国的全部赞誉”运用了反语的修辞手法。课文中还有一些有些地方运用到了这种修辞手法,有辛辣的讽刺意味。

D、《亲爱的爸爸妈妈》中引用了迪桑卡的诗句,其作用是歌唱孩子的可爱和希望正是对纳粹强盗的控诉。

7、给下面这则新闻拟一个标题(不超过10个字)(4分)

2003年10月15日,是一个永载中华民族和人类文明史册的日子。我国第一艘载人飞船“神舟”五号发射升空。在绕地球环行14周后,16日6时23分,我国自己培养的航天员杨利伟乘返回舱在内蒙古预定地区安全落地。中国人第一次乘自行研制的宇宙飞船,实现了飞向太空的历史性跨越。这是我国航天事业和国防科技事业发展史上一座新的里程碑,开创了我国科学技术发展的新纪元。

8、综合性学习活动:(11分)

为庆祝抗日战争胜利64周年,学校准备组织一次活动,放映抗日影片,其中有根据孙犁的《芦花荡》改编的电影。请你完成以下问题。

(1)请你用对偶的句式为这次活动写一句话,以表现活动主题。(4分)

(2)请你给《芦花荡》改编的这部电影命个名,并说明命名的理由。(3分)

(3)请你为这部电影写一段宣传语,以吸引观众。(4分)

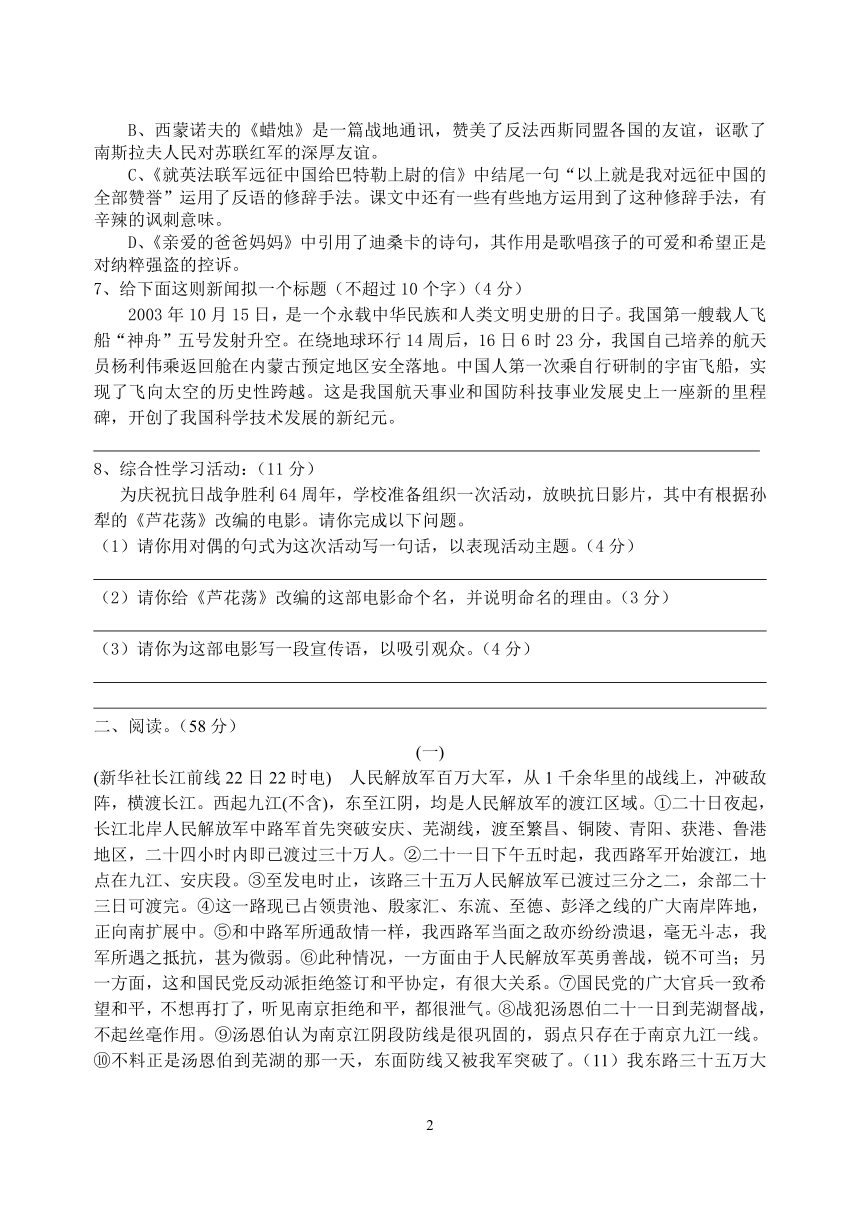

二、阅读。(58分)

(一)

(新华社长江前线22日22时电) 人民解放军百万大军,从1千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。①二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、获港、鲁港地区,二十四小时内即已渡过三十万人。②二十一日下午五时起,我西路军开始渡江,地点在九江、安庆段。③至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完。④这一路现已占领贵池、殷家汇、东流、至德、彭泽之线的广大南岸阵地,正向南扩展中。⑤和中路军所通敌情一样,我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。⑥此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。⑦国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。⑧战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。⑨汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。⑩不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。(11)我东路三十五万大军与西路同日同时发起渡江作战。(12)所有预定计划,都已实现。(13)至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完。(14)此处敌军抵抗较为顽强.然在二十一日下午至二十二日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。(15)我军前锋,业已切断镇江无锡段铁路线。

9、写出这则消息的导语。(4分)

10、“均是人民解放军的渡江区域”中的“均’’是什么意思 这里有什么表达作 用 (3分)

11、本段共15句,可分为三个层次,其划分正确的一项是( )(4分)

A.①/②一⑧/⑨一15 B.①②一⑦/⑧一15

C.①/②一⑤⑥一⑥ D.①/②一⑨/⑩一⑩-15

12、“我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱”的原因是:(用原文回答)(4分)

主观原因:

客观原因:

13、本段中⑥⑦两句是议论句,对这两句理解有误的一项是( )(4分)

A.说明战犯汤恩伯指挥失当,懦弱无能。

B.揭露国民党反动政府拒绝签订和平协定的本质。

C.赞扬我人民解放军英勇无畏、所向披靡的英勇气概。

D.分析了西路军当面之敌的溃退是因为力量甚为微弱。

(二) 阅读下列文段,按要求完成14——18题(17分)

夜晚,敌人从炮楼的小窗子里,呆望着这阴森黑暗的大苇塘,天空的星星也像浸在水里,而且要滴落下来的样子。到这样的深夜,苇塘里才有水鸟飞动和唱歌的声音,白天它们是紧紧藏到窝里躲避炮火去了。苇子还是那么狠狠地往上钻,目标好像就是天上。

敌人监视着苇塘。他们提防有人给苇塘里的人送来柴米,也提防里面的队伍会跑了出去。我们的队伍还没有退却的意思。可是假如是月明风清的夜晚,人们的眼再尖利一些,就可以看见有一只小船从苇塘里撑出来,在淀里,像一片苇叶,奔着东南去了。半夜以后,小船又飘回来,船舱里装满了柴米油盐,有时还带来一两个从远方赶来的干部。

撑船的是一个将近六十岁的老头子,船是一只尖尖的小船。老头子只穿一条蓝色的破旧短裤,站在船尾巴上,手里拿着一根竹篙。

老头子浑身没有多少肉,干瘦得像老了的鱼鹰。可是那晒得干黑的脸,短短的花白胡子却特别精神,那一对深陷的眼睛却特别明亮。很少见到这样尖利明亮的眼睛,除非是在白洋淀上。

老头子每天每夜里在水淀出入,他的工作范围广得很:里外交通,运输粮草,护送干部;而且不带一枝枪。他对苇塘里的负责同志说:你什么也靠给我,我什么也靠给水上的能耐,一切保险。

老头子过于自信和自尊。每天夜里,在敌人紧紧封锁的水面上,就像一个没事人,他按照早出晚归捕鱼撒网那股悠闲的心情撑着船,编算着使自己高兴也使别人高兴的事情。

因为他,敌人的愿望就没有达到。

每到傍晚,苇塘里的歌声还是那么响,不像是饿肚子的人们唱的;稻米和肥鱼的香味,还是从苇塘里飘出来。敌人发了愁。

……

这时那受伤的才痛苦地哼哼起来。小女孩子安慰她,又好像是抱怨,一路上多么紧张,也没怎么样。谁知到了这里,反倒……一声一声像连珠箭,射穿老头子的心。他没法解释:大江大海过了多少,为什么这一次的任务,偏偏没有完成?自己没儿没女,这两个孩子多么叫人喜爱!自己平日夸下口,这一次带着挂花的人进去,怎么张嘴说话?这老脸呀!他叫着大菱说:

“他们打伤了你,流了这么多血,等明天我叫他们十个人流血!”

14、“小船又飘回来”的“飘”照应前面的一句________________________

;“敌人的愿望就没有达到”中“敌人的愿望”指的是_______________________ _________________________________________(4分)

15、文中画“ ”线的句子反映了“老头子”__________________ 的心理活动。(3分)

16、“老头子过于自信和自尊”中加点词能否去掉?这句话在全文中起什么作用?(3分)

_________________________________________________________

17、文中哪一句话从侧面表现了老头子对抗日队伍所起的作用?(3分)

_________________________________________________________

18、划出景物描写的一句,并说说它的作用。(4分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

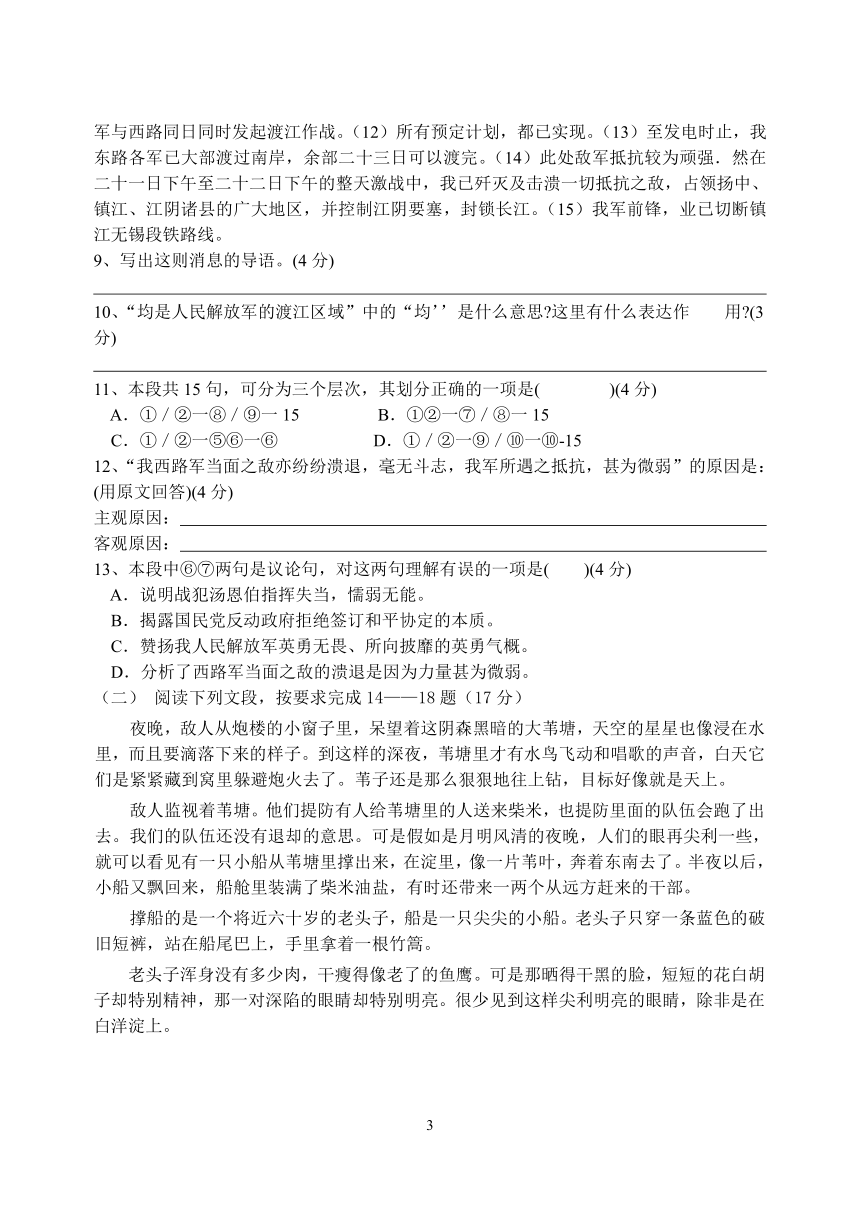

(三)、儿童如诗

赵思运

① 我一直认为,儿童本质是诗的,诗的本质是儿童的。儿童和诗都是神性的。

②儿童是泛神论的,在儿童的眼里,一切都是有生命的,有灵性的。他会对着我们认为没有生命的东西说话,会给小凳子穿上四只鞋子……他那清澈的眸子里闪烁着的是神性的光芒。我觉得,一个太善言谈的人往往就失去了灵性与神性,孩子的言语不发达,但上帝赋予他洞察万物的神力,他能够直接与万物交谈,因为我们不能,所以我们往往对孩子的交谈感到不能理解。神性与太多的言语是对立的。不会说话的儿童以神性与万物沟通,而当他渐渐长大成人,足以表达他所看到的一切的时候,他的神性就被上帝收回了,与常人无异。所以,英国浪漫主义诗人华兹华斯在《彩虹》诗中写道:“儿童是成人的父亲。”儿童是引领我们重新找回原初神性的父亲。

③诗人牛汉讲过一件事。有一天,他正在写东西,他的外孙女突然伤心地大叫:“爷爷,花灭了!”这时牛汉以一个成年人的权威口气矫正道:“不对!应是‘花谢了’!不是‘花灭了’!”外孙坚定地抗议道:“花真的是灭了,花就是灯!”是吗?花是灯吗?几乎每个成年人都会做出否定的回答。但是,外孙女的回答却“如五雷轰顶一般”使牛汉“惊愣得哑口无言”。在孩子眼里,灯是有生命的,花是有生命的,儿童的言语所幻化出来的世界是成年人从未想像和经历过的,这一世界不是他们创造出来的,而是直接遇到的,随处都可以遇到的。在他们眼里,一切都是有诗意的。他们的世界一下子点燃了我们成年人世界的诗意,使我们在麻木的生存中瞬间苏醒过来。

④ 孩子的世界是诗的世界,美好的世界,对孩子的残害就是对人生之诗的残害,对美好世界的残害。当孩子们在灾难来临的时候,他们对人性、对世界的绝美憧憬是永恒不灭的。记不清在哪一家刊物上读过这么一首诗,是纳粹集中营里的一位小女孩写的:

小女孩对挥锹动土的德国兵说:

刽子手叔叔

请把我埋得浅一点

你埋得太深了

明天我妈妈就找不到我了

⑤读到这样的诗句,我的灵魂深处有一种锥心的疼痛,那种感觉绝不是用“震撼”一词就能概括得了的。我会想象到:任何一个刽子手读到这首诗都会不寒而栗!这首诗是在控诉,但又决不仅仅止于控诉。它的价值更在于唤醒,唤醒我们的人性,唤醒我们对生命的尊重,对人类的尊重,对美好世界的尊重。那个美好世界不仅仅属于孩子的乌托邦,它应该属于我们现实中的每个人;这个美好的世界应该包括那个女孩,也包括那个刽子手……

⑥ 美国当代人文主义心理学家马斯洛提出“健康的儿童性”概念,认为成年人应该具有双重视角,一方面,像成人一样成熟的、深刻的、理性的眼光看待生活,揭示社会的底蕴;另一方面,又以儿童的天真的、陌生的、非理性的眼光看待生活,把生活的厚厚尘土擦拭掉,让诗性与神性的光辉重新放射出来。随着社会的发展、物欲的无限滋生,现实功利的、纯粹理性的、实用真理性的生存密密地把人们的诗性与神性封锁住了。在上帝的眼里,成年人都是盲人。

⑦迷茫之中,如何寻找光明?

⑧左眼是诗歌,右眼是儿童。 (《散文选刊》)

19、为什么说“儿童如诗”? (4分)

20、第五段中说,“这个美好世界应该包括那个女孩,也包括那个刽子手”,这句话应如何理解? (4分)

21、在上帝的眼中,成年人都是盲人,这些盲人如何寻找光明?(4分)

22、文中引用纳粹集中营里的一位小女孩写的一首小诗,其作用是什么?(4分)

23、文章结尾说:“迷茫之中如何寻找光明?左眼是诗歌,右眼是儿童。”这里的“迷茫”与“光明”分别指什么?“诗歌”和“儿童”共同点是什么? (6分)

答案

一、1、⑴、阳春布德泽,万物生光辉。⑵、少壮不努力,老大徒伤悲。⑶、树树皆秋色,山山唯落晖。⑷、乡泪客中尽,孤帆天际看。⑸、气蒸云梦泽,波撼岳阳城。⑹、黄金百战穿金甲,不破楼兰终不回。/妈作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。/醉卧沙场君莫笑,古来征战几回。/将军百战死,壮士十年归。

2、D 3、B 4、B 5、A 6、A

7、标题(不超过10个字)(4分)、答案不一,如:神舟五号载人飞船升空

8、综合性学习活动:(11分)(1)、表现主题的对偶句式,如:重温抗战历史,弘扬爱国激情 (2)、命名及理由:只要名称简洁,能说明理由即可。如:《鱼鹰》。理由:因为老人干瘦得像老了的鱼鹰,行动像鱼鹰一样迅速。(3)、宣传语:只要能说出故事情节即可。

二、(一)9、第l段第一、二两句。10、“均”是“全”的意思,突出我军渡江的气势。11、A 12、主观原因:另一方面……都很泄气;客观方面:人民解放军英勇善战,锐不可当。 13、D

(二)、14、像一片苇叶;提防有人给苇塘里的人送来柴米,也提防里面的队伍会跑了出去。

15、没能圆满完成任务而懊丧、内疚、自责

16、不能去掉。这一句话统领下文。(或:这是过渡句,承上启下,贯穿全文。)

17、 因为他,敌人的愿望就没有达到。

18、略(找出景物描写得1分,分析其作用2分)

(三)、19、(1)、儿童是泛神论者,在儿童的眼里,一切都是有生命的,有灵性的。(3分)(2)、儿童用非理性的眼光看待生活。(1分)20、美好的的世界是指尊重生命、尊重人类的世界。(3分)在这个世界中弱小的生命应得到保护,因残酷而堕落的灵魂应得到拯救。(1分)21、应该以儿童的天真的、陌生的、非理性的眼光看待生活,把生活厚厚的尘土擦拭掉,让诗性与神性的光辉重新放射出来。22、答:说明即使灾难来临的时候,孩子也不会放弃对人性、对世界的绝美的憧憬。(如答为下文作铺垫或说明了刽子手的残忍可考虑适当给分)23、答:“迷茫”是指随着社会的发展、物欲的无限滋生,人们进入一种现实功利的、纯粹理性的、实用真理性的生存状态。(2分)“光明”是指人类理想(理性与非理性、实用性与审美性、功利性与超功利性相统一)的存在状态。(2分) 诗歌和儿童的共同之处是两者都以一种诗性的、神性的方式去观照生活和世界。(2分)

PAGE

4

初中八年级上语文科第一单元考试试卷

题号 一 二 总分

(一) (二) (三)

得分

一、积累运用。(42分)

1、按要求默写古诗文。(12分)

⑴、百川东到海,何时复西归。 , 。(《长歌行》)

⑵、青青园中葵,朝露待日晞。 , 。(《长歌行》)

⑶、 , 。牧人驱犊返,猎马带禽归。(《野望》王绩)

⑷、 , 。迷津欲有问,平海夕漫漫。(《早寒江上有怀》)

⑸、默写出《望洞庭湖赠张丞相》中描绘洞庭湖的壮观景象,笔力千钧,备受后人赞赏的两句: , 。

⑹、古今有许多描写战争的诗句,试写出连续的两句。

2、下列各项加点字注完全正确的一项是( )(3分)

A、手臂bèī 疟子yào 锐不可当dāng B、蹿红cuàn 提防tí 负隅顽抗yǘ

C、绥靖jìng 歼灭qiān 高屋建瓴líng D、蜿蜒wān 吆喝yāo张皇失措huáng

3、下列各项没有错别字的一项是( )(3分)

A、溃退 杀戮 响彻云宵 B、鞠躬 瓦砾 富丽堂皇

C、建忘 阻遏 眼花嘹乱 D、泻气 箱箧 月明风青

4、下列各句中成语使用不当的一项是( )(3分)

A、诺贝尔奖举世瞩目,而诺贝尔创立的“互译法”却鲜为人知。

B、连战和宋楚瑜的大陆之行树立了中华民族同脉同宗,团结奋进的里程碑,这让孤芳自赏的“台独”分子陈水扁异常烦恼。

C、有关部门高度重视防汛工作,加大宣传力度,将暴雨警报广而告之,做到家喻户晓。

D、为了实现自己的承诺,他孜孜不倦的工作,希望能满足孩子们的愿望。

5、 消息通常不可少的三部分是( )(3分)

A. 标题 导语 主体 B. 标题 主体 背景

C. 导语 主体 结语 D. 标题 主体 结语

6、选出理解错误的一项( )(3分)

A、《芦花荡》中的主人公“老头子”老当益壮、智勇双全、爱憎分明,是个十全十美的人物形象。

B、西蒙诺夫的《蜡烛》是一篇战地通讯,赞美了反法西斯同盟各国的友谊,讴歌了南斯拉夫人民对苏联红军的深厚友谊。

C、《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》中结尾一句“以上就是我对远征中国的全部赞誉”运用了反语的修辞手法。课文中还有一些有些地方运用到了这种修辞手法,有辛辣的讽刺意味。

D、《亲爱的爸爸妈妈》中引用了迪桑卡的诗句,其作用是歌唱孩子的可爱和希望正是对纳粹强盗的控诉。

7、给下面这则新闻拟一个标题(不超过10个字)(4分)

2003年10月15日,是一个永载中华民族和人类文明史册的日子。我国第一艘载人飞船“神舟”五号发射升空。在绕地球环行14周后,16日6时23分,我国自己培养的航天员杨利伟乘返回舱在内蒙古预定地区安全落地。中国人第一次乘自行研制的宇宙飞船,实现了飞向太空的历史性跨越。这是我国航天事业和国防科技事业发展史上一座新的里程碑,开创了我国科学技术发展的新纪元。

8、综合性学习活动:(11分)

为庆祝抗日战争胜利64周年,学校准备组织一次活动,放映抗日影片,其中有根据孙犁的《芦花荡》改编的电影。请你完成以下问题。

(1)请你用对偶的句式为这次活动写一句话,以表现活动主题。(4分)

(2)请你给《芦花荡》改编的这部电影命个名,并说明命名的理由。(3分)

(3)请你为这部电影写一段宣传语,以吸引观众。(4分)

二、阅读。(58分)

(一)

(新华社长江前线22日22时电) 人民解放军百万大军,从1千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。①二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、获港、鲁港地区,二十四小时内即已渡过三十万人。②二十一日下午五时起,我西路军开始渡江,地点在九江、安庆段。③至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完。④这一路现已占领贵池、殷家汇、东流、至德、彭泽之线的广大南岸阵地,正向南扩展中。⑤和中路军所通敌情一样,我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。⑥此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。⑦国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。⑧战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。⑨汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。⑩不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。(11)我东路三十五万大军与西路同日同时发起渡江作战。(12)所有预定计划,都已实现。(13)至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完。(14)此处敌军抵抗较为顽强.然在二十一日下午至二十二日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。(15)我军前锋,业已切断镇江无锡段铁路线。

9、写出这则消息的导语。(4分)

10、“均是人民解放军的渡江区域”中的“均’’是什么意思 这里有什么表达作 用 (3分)

11、本段共15句,可分为三个层次,其划分正确的一项是( )(4分)

A.①/②一⑧/⑨一15 B.①②一⑦/⑧一15

C.①/②一⑤⑥一⑥ D.①/②一⑨/⑩一⑩-15

12、“我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱”的原因是:(用原文回答)(4分)

主观原因:

客观原因:

13、本段中⑥⑦两句是议论句,对这两句理解有误的一项是( )(4分)

A.说明战犯汤恩伯指挥失当,懦弱无能。

B.揭露国民党反动政府拒绝签订和平协定的本质。

C.赞扬我人民解放军英勇无畏、所向披靡的英勇气概。

D.分析了西路军当面之敌的溃退是因为力量甚为微弱。

(二) 阅读下列文段,按要求完成14——18题(17分)

夜晚,敌人从炮楼的小窗子里,呆望着这阴森黑暗的大苇塘,天空的星星也像浸在水里,而且要滴落下来的样子。到这样的深夜,苇塘里才有水鸟飞动和唱歌的声音,白天它们是紧紧藏到窝里躲避炮火去了。苇子还是那么狠狠地往上钻,目标好像就是天上。

敌人监视着苇塘。他们提防有人给苇塘里的人送来柴米,也提防里面的队伍会跑了出去。我们的队伍还没有退却的意思。可是假如是月明风清的夜晚,人们的眼再尖利一些,就可以看见有一只小船从苇塘里撑出来,在淀里,像一片苇叶,奔着东南去了。半夜以后,小船又飘回来,船舱里装满了柴米油盐,有时还带来一两个从远方赶来的干部。

撑船的是一个将近六十岁的老头子,船是一只尖尖的小船。老头子只穿一条蓝色的破旧短裤,站在船尾巴上,手里拿着一根竹篙。

老头子浑身没有多少肉,干瘦得像老了的鱼鹰。可是那晒得干黑的脸,短短的花白胡子却特别精神,那一对深陷的眼睛却特别明亮。很少见到这样尖利明亮的眼睛,除非是在白洋淀上。

老头子每天每夜里在水淀出入,他的工作范围广得很:里外交通,运输粮草,护送干部;而且不带一枝枪。他对苇塘里的负责同志说:你什么也靠给我,我什么也靠给水上的能耐,一切保险。

老头子过于自信和自尊。每天夜里,在敌人紧紧封锁的水面上,就像一个没事人,他按照早出晚归捕鱼撒网那股悠闲的心情撑着船,编算着使自己高兴也使别人高兴的事情。

因为他,敌人的愿望就没有达到。

每到傍晚,苇塘里的歌声还是那么响,不像是饿肚子的人们唱的;稻米和肥鱼的香味,还是从苇塘里飘出来。敌人发了愁。

……

这时那受伤的才痛苦地哼哼起来。小女孩子安慰她,又好像是抱怨,一路上多么紧张,也没怎么样。谁知到了这里,反倒……一声一声像连珠箭,射穿老头子的心。他没法解释:大江大海过了多少,为什么这一次的任务,偏偏没有完成?自己没儿没女,这两个孩子多么叫人喜爱!自己平日夸下口,这一次带着挂花的人进去,怎么张嘴说话?这老脸呀!他叫着大菱说:

“他们打伤了你,流了这么多血,等明天我叫他们十个人流血!”

14、“小船又飘回来”的“飘”照应前面的一句________________________

;“敌人的愿望就没有达到”中“敌人的愿望”指的是_______________________ _________________________________________(4分)

15、文中画“ ”线的句子反映了“老头子”__________________ 的心理活动。(3分)

16、“老头子过于自信和自尊”中加点词能否去掉?这句话在全文中起什么作用?(3分)

_________________________________________________________

17、文中哪一句话从侧面表现了老头子对抗日队伍所起的作用?(3分)

_________________________________________________________

18、划出景物描写的一句,并说说它的作用。(4分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(三)、儿童如诗

赵思运

① 我一直认为,儿童本质是诗的,诗的本质是儿童的。儿童和诗都是神性的。

②儿童是泛神论的,在儿童的眼里,一切都是有生命的,有灵性的。他会对着我们认为没有生命的东西说话,会给小凳子穿上四只鞋子……他那清澈的眸子里闪烁着的是神性的光芒。我觉得,一个太善言谈的人往往就失去了灵性与神性,孩子的言语不发达,但上帝赋予他洞察万物的神力,他能够直接与万物交谈,因为我们不能,所以我们往往对孩子的交谈感到不能理解。神性与太多的言语是对立的。不会说话的儿童以神性与万物沟通,而当他渐渐长大成人,足以表达他所看到的一切的时候,他的神性就被上帝收回了,与常人无异。所以,英国浪漫主义诗人华兹华斯在《彩虹》诗中写道:“儿童是成人的父亲。”儿童是引领我们重新找回原初神性的父亲。

③诗人牛汉讲过一件事。有一天,他正在写东西,他的外孙女突然伤心地大叫:“爷爷,花灭了!”这时牛汉以一个成年人的权威口气矫正道:“不对!应是‘花谢了’!不是‘花灭了’!”外孙坚定地抗议道:“花真的是灭了,花就是灯!”是吗?花是灯吗?几乎每个成年人都会做出否定的回答。但是,外孙女的回答却“如五雷轰顶一般”使牛汉“惊愣得哑口无言”。在孩子眼里,灯是有生命的,花是有生命的,儿童的言语所幻化出来的世界是成年人从未想像和经历过的,这一世界不是他们创造出来的,而是直接遇到的,随处都可以遇到的。在他们眼里,一切都是有诗意的。他们的世界一下子点燃了我们成年人世界的诗意,使我们在麻木的生存中瞬间苏醒过来。

④ 孩子的世界是诗的世界,美好的世界,对孩子的残害就是对人生之诗的残害,对美好世界的残害。当孩子们在灾难来临的时候,他们对人性、对世界的绝美憧憬是永恒不灭的。记不清在哪一家刊物上读过这么一首诗,是纳粹集中营里的一位小女孩写的:

小女孩对挥锹动土的德国兵说:

刽子手叔叔

请把我埋得浅一点

你埋得太深了

明天我妈妈就找不到我了

⑤读到这样的诗句,我的灵魂深处有一种锥心的疼痛,那种感觉绝不是用“震撼”一词就能概括得了的。我会想象到:任何一个刽子手读到这首诗都会不寒而栗!这首诗是在控诉,但又决不仅仅止于控诉。它的价值更在于唤醒,唤醒我们的人性,唤醒我们对生命的尊重,对人类的尊重,对美好世界的尊重。那个美好世界不仅仅属于孩子的乌托邦,它应该属于我们现实中的每个人;这个美好的世界应该包括那个女孩,也包括那个刽子手……

⑥ 美国当代人文主义心理学家马斯洛提出“健康的儿童性”概念,认为成年人应该具有双重视角,一方面,像成人一样成熟的、深刻的、理性的眼光看待生活,揭示社会的底蕴;另一方面,又以儿童的天真的、陌生的、非理性的眼光看待生活,把生活的厚厚尘土擦拭掉,让诗性与神性的光辉重新放射出来。随着社会的发展、物欲的无限滋生,现实功利的、纯粹理性的、实用真理性的生存密密地把人们的诗性与神性封锁住了。在上帝的眼里,成年人都是盲人。

⑦迷茫之中,如何寻找光明?

⑧左眼是诗歌,右眼是儿童。 (《散文选刊》)

19、为什么说“儿童如诗”? (4分)

20、第五段中说,“这个美好世界应该包括那个女孩,也包括那个刽子手”,这句话应如何理解? (4分)

21、在上帝的眼中,成年人都是盲人,这些盲人如何寻找光明?(4分)

22、文中引用纳粹集中营里的一位小女孩写的一首小诗,其作用是什么?(4分)

23、文章结尾说:“迷茫之中如何寻找光明?左眼是诗歌,右眼是儿童。”这里的“迷茫”与“光明”分别指什么?“诗歌”和“儿童”共同点是什么? (6分)

答案

一、1、⑴、阳春布德泽,万物生光辉。⑵、少壮不努力,老大徒伤悲。⑶、树树皆秋色,山山唯落晖。⑷、乡泪客中尽,孤帆天际看。⑸、气蒸云梦泽,波撼岳阳城。⑹、黄金百战穿金甲,不破楼兰终不回。/妈作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。/醉卧沙场君莫笑,古来征战几回。/将军百战死,壮士十年归。

2、D 3、B 4、B 5、A 6、A

7、标题(不超过10个字)(4分)、答案不一,如:神舟五号载人飞船升空

8、综合性学习活动:(11分)(1)、表现主题的对偶句式,如:重温抗战历史,弘扬爱国激情 (2)、命名及理由:只要名称简洁,能说明理由即可。如:《鱼鹰》。理由:因为老人干瘦得像老了的鱼鹰,行动像鱼鹰一样迅速。(3)、宣传语:只要能说出故事情节即可。

二、(一)9、第l段第一、二两句。10、“均”是“全”的意思,突出我军渡江的气势。11、A 12、主观原因:另一方面……都很泄气;客观方面:人民解放军英勇善战,锐不可当。 13、D

(二)、14、像一片苇叶;提防有人给苇塘里的人送来柴米,也提防里面的队伍会跑了出去。

15、没能圆满完成任务而懊丧、内疚、自责

16、不能去掉。这一句话统领下文。(或:这是过渡句,承上启下,贯穿全文。)

17、 因为他,敌人的愿望就没有达到。

18、略(找出景物描写得1分,分析其作用2分)

(三)、19、(1)、儿童是泛神论者,在儿童的眼里,一切都是有生命的,有灵性的。(3分)(2)、儿童用非理性的眼光看待生活。(1分)20、美好的的世界是指尊重生命、尊重人类的世界。(3分)在这个世界中弱小的生命应得到保护,因残酷而堕落的灵魂应得到拯救。(1分)21、应该以儿童的天真的、陌生的、非理性的眼光看待生活,把生活厚厚的尘土擦拭掉,让诗性与神性的光辉重新放射出来。22、答:说明即使灾难来临的时候,孩子也不会放弃对人性、对世界的绝美的憧憬。(如答为下文作铺垫或说明了刽子手的残忍可考虑适当给分)23、答:“迷茫”是指随着社会的发展、物欲的无限滋生,人们进入一种现实功利的、纯粹理性的、实用真理性的生存状态。(2分)“光明”是指人类理想(理性与非理性、实用性与审美性、功利性与超功利性相统一)的存在状态。(2分) 诗歌和儿童的共同之处是两者都以一种诗性的、神性的方式去观照生活和世界。(2分)

PAGE

4

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》