高中化学人教版(2019)必修第一册1.3 分散系胶体 练习(Word版,含解析)

文档属性

| 名称 | 高中化学人教版(2019)必修第一册1.3 分散系胶体 练习(Word版,含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 280.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-14 08:43:25 | ||

图片预览

文档简介

分散系 胶体

一、单选题(共19题)

1.下列分散系中,分散质微粒直径最大的是

A.新制氢氧化铜悬浊液 B.氯化钠溶液

C.硫酸铜溶液 D.氢氧化铁胶体

2.当光线透过树叶间的缝隙射人密林中时,可以看到光亮的“通路”。当光束通过下列物质时,也能看到这种现象的是

A.硫酸铜溶液 B.鸡蛋清 C.氢氧化钙悬浊液 D.蔗糖溶液

3.朱自清先生在《荷塘月色》中写道:“溥薄的青雾浮起在荷塘里......月光是隔离树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影.....”月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质原因是

A.发生丁达尔效应

B.光是一种胶体

C.雾是一种胶体

D.空气中的小水滴的直径介于1nm~100nm之间

4.美国科学家制成了用C60 作车轮的“纳米汽车”(如图所示),每辆“纳米汽车”是由一个有机分子和4个C60分子构成,直径约6到9纳米。“纳米汽车”可以用来运输单个的有机分子。下列说法不正确的是

A.C60属于新型无机非金属材料

B.C60可以在一定条件下转化为金刚石,且发生物理变化

C.C60与碳纳米管互为同素异形体

D.用激光笔照射该“纳米汽车”分散在蒸馏水中形成的分散系,光线通过时出现明亮的光路

5.500mL2mol·L-1FeCl3溶液和500mL2mol·L-1明矾溶液分别滴入沸水中,加热制成分散系甲、乙,经测定,甲分散系中分散质的粒子直径大小在1~100nm之间,乙分散系中分散质的粒子直径大小在10-9~10-7m之间。下列关于甲、乙分散系的判断合理的是

A.在暗室里用一束明亮的“强光”照射甲、乙,发现甲有丁达尔效应,乙没有丁达尔效应

B.向甲、乙中分别滴加过量的氢氧化钠溶液,现象都是“先聚沉,后溶解”

C.向甲、乙中分别滴加过量的氢碘酸,最终现象分别是深褐色溶液、无色溶液

D.二者生成胶粒的数目都是1NA

6.节日的夜晚,城市射灯在夜空中交织出五颜六色的光柱,这是因为空气中存在

A.氧气 B.氮气 C.水蒸气 D.胶体

7.下列有关FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体的叙述正确的是

A.利用丁达尔效应可将两种液体区分开

B.都是无色、透明的溶液

C.两种分散系的分散质具有相同的粒子直径

D.将饱和FeCl3溶液滴加到加热煮沸的NaOH溶液中可制得Fe(OH)3胶体

8.分类是学习和研究化学的一种常用的科学方法。下列分类合理的是

A.金属氧化物一定是碱性氧化物

B.根据酸分子中H原子个数分为一元酸、二元酸等

C.根据丁达尔现象将分散系分为胶体、溶液和浊液

D.根据SiO2是酸性氧化物,判断其可与NaOH溶液反应

9.分散系是混合分散体系的简称,下列关于分散系的说法正确的是

A.根据体系的稳定性,可将分散系分为溶液、胶体和浊液

B.一种分散系的分散质可以是固态、液态或气态,但只能是纯净物

C.利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,它利用了光的折射原理

D.用光束照射牛奶会出现丁达尔效应

10.下图所表示的一些物质或概念间的从属关系不正确的是

X Y Z

A 置换反应 氧化还原反应 化合反应

B 冰水混合物 电解质 化合物

C 淀粉溶液 胶 体 分散系

D 干 冰 氧化物 纯净物

A.A B.B C.C D.D

11.下列判断合理的是

A.强电解质的导电性一定比弱电解质强

B.根据分散系是否具有丁达尔现象,将分散系分为溶液、胶体和浊液

C.氧化还原反应中有一种元素被氧化,一定有另一种元素被还原

D.电离时生成的阳离子只有H+的化合物一定是酸

12.胶体区别于其它分散系的本质是

A.胶体粒子带电荷并且在一定条件下能稳定存在

B.胶体粒子不能穿过半透膜,能通过滤纸空隙

C.胶体粒子能够发生布朗运动而且能产生丁达尔现象

D.胶体的分散质粒子直径在1nm~100nm之间

13.FeCl3溶液、胶体、浊液是三种重要的分散系,下列叙述中不正确的是( )

A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子的直径在1~100 nm之间

B.分别用一束光透过三种分散系,胶体具有丁达尔效应,FeCl3溶液没有丁达尔效应

C.三种分散系的颜色都相同,且均能与盐酸反应,具有吸附性

D.FeCl3和均属于电解质

14.胶体之所以具有介稳性,主要是因为胶体粒子通过吸附而带有电荷,同种胶体粒子电性相同,通常情况下,它们之间的相互排斥作用阻碍了胶体粒子变大,使它们不易聚集。此外,胶体粒子所作的布朗运动也使得它们不易聚集成质量较大的颗粒而沉降下来。下列有关现象和应用与胶粒带电无关的是

A.静电除尘

B.盐卤点豆腐

C.用渗析的方法除去胶体中存在的离子

D.氢氧化铁胶体通电后阴极附近红褐色加深

15.下列关于胶体和溶液的说法中,正确的是

A.常见的烟、豆浆都是胶体

B.溶液和胶体是纯净物,浊液是混合物

C.光线通过时,胶体产生丁达尔效应,溶液也可产生丁达尔效应

D.胶体不均一、不稳定,静置后易产生沉淀,溶液均一、稳定,静置不产生沉淀

16.下列实验可以得到胶体分散系的是

A.把1gKCl加入10g沸腾的水中,充分振荡

B.把0.1g植物油加入10g水中,充分振荡

C.把1mL饱和FeCl3溶液逐滴加入20mL沸水中,充分振荡

D.把1gCaCO3粉末加入100g水中,充分振荡

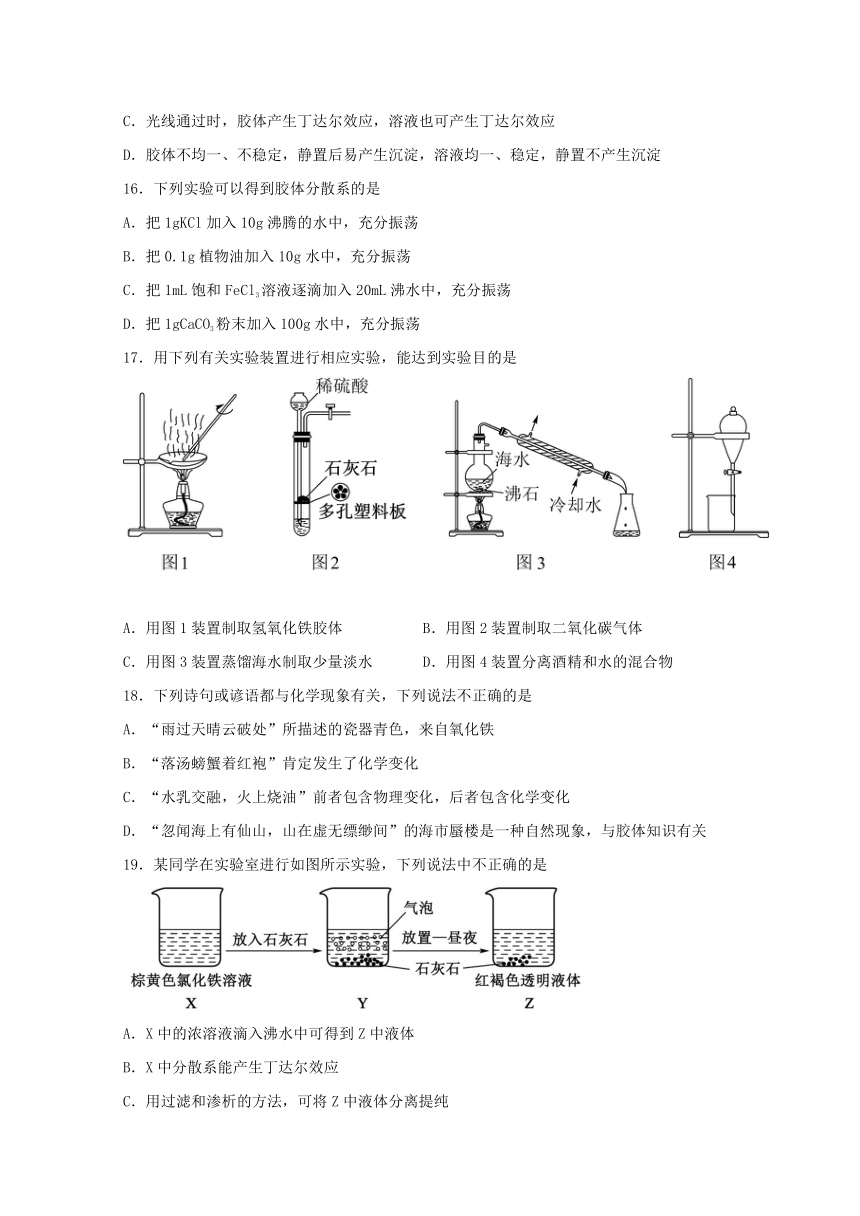

17.用下列有关实验装置进行相应实验,能达到实验目的是

A.用图1装置制取氢氧化铁胶体 B.用图2装置制取二氧化碳气体

C.用图3装置蒸馏海水制取少量淡水 D.用图4装置分离酒精和水的混合物

18.下列诗句或谚语都与化学现象有关,下列说法不正确的是

A.“雨过天晴云破处”所描述的瓷器青色,来自氧化铁

B.“落汤螃蟹着红袍”肯定发生了化学变化

C.“水乳交融,火上烧油”前者包含物理变化,后者包含化学变化

D.“忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间”的海市蜃楼是一种自然现象,与胶体知识有关

19.某同学在实验室进行如图所示实验,下列说法中不正确的是

A.X中的浓溶液滴入沸水中可得到Z中液体

B.X中分散系能产生丁达尔效应

C.用过滤和渗析的方法,可将Z中液体分离提纯

D.Y中反应离子方程式:3CaCO3+2Fe3++3H2O=2Fe(OH)3(胶体)+3CO2↑+3Ca2+

二、填空题(共4题)

20.铁及其化合物在生产生活中有极其重要的用途,请回答下列问题:

(1)氢氧化铁胶体呈红褐色,具有良好的净水效果。制备时,将___________逐滴滴加至___________中,待液体呈红褐色后,停止加热;反应方程式为___________。

(2)鉴别氯化铁溶液和氢氧化铁胶体,除了可通过观察颜色以外,还有的方法是_____。

(3)如下图是在实验室中进行 Fe(OH)3 胶体丁达尔效应实验的示意图,该图中有一处明显错误是______,原因是_____ (试从分散系分类的角度进行解释说明)。

(4)把盐酸逐滴滴加到 Fe(OH)3 胶体中,观察到的现象是_____

21.将少量饱和溶液分别滴加到下列物质中,得到三种分散系甲、乙、丙。

(1)将丙继续加热煮沸至液体呈红褐色,反应的化学方程式为_________。

(2)写出乙中反应的离子方程式________________________________。

(3)如何用最简单的方法鉴别甲和乙?______________________。

(4)向经过检验后的丙中逐滴加入盐酸,会出现一系列变化:

①先出现和乙中相同的现象,原因是________________________。

②随后发生变化得到和甲相同的溶液,此反应的化学方程式为__________________________。

22.(1)将少量饱和氯化铁溶液滴入沸水中,继续煮沸,可制得Fe(OH)3胶体,反应的方程式为:FeCl3 + 3H2O Fe(OH)3(胶体) + 3HCl。

①当溶液呈________时,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

②氢氧化铁胶体粒子直径大小的范围是__________。

③下列叙述错误的是________。(单选)

A 雾属于胶体,能产生丁达尔效应

B “PM2.5”悬浮在空气中形成胶体,危害人体健康(“PM2.5”指大气中直径小于或等于2.5微米的细小颗粒物,也可称为可吸入肺颗粒物)

C 明矾、硫酸铁可以净水,净水原理和胶体有关

D 胶体在一定条件下能稳定存在,属于介稳体系

(2)请对以下过程形成的分散系进行分类

①花生油加入到水中后充分搅拌; ②向蒸馏水中加入硝酸钾至恰好饱和;③将饱和氯化铁溶液逐滴加入沸水中,继续加热,直至出现红褐色;④澄清石灰水中通入少量的CO2;⑤水和酒精的混合物;

属于浊液的是:________(填序号,下同);属于溶液的是:________。

23.现有甲、乙、丙三名同学分别进行Fe(OH)3胶体的制备实验。

I、甲同学向氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液;

II、乙同学向沸水中滴加饱和氯化铁溶液后,长时间加热;

III、丙同学向25 ml沸水中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。

(1)其中操作正确的同学是______;他的操作中涉及到的制备胶体的离子反应方程式为__________________。

(2)判断胶体制备是否成功,可利用胶体的_________________。

(3)丁同学将所制得的Fe(OH)3胶体分成两份,并进行下列实验:

①将其中一份装入U形管内,用石墨作电极,接通直流电,通电一段时间后发现阴极附近的颜色逐渐变深,这表明____________________________。

②向另一份Fe(OH)3胶体中逐滴加入了稀H2SO4溶液,结果出现了一系列变化。

a. 先出现红褐色沉淀,原因是_______________________________________。

b. 随后沉淀溶解,此反应的离子方程式是______________________________。

参考答案

1.A

【详解】

根据分散质微粒直径大小,将分散系分为浊液、胶体、溶液,其中分散质微粒直径大于100 nm的为浊液,小于1 nm的为溶液,介于1—100 nm之间的为胶体,故在上述分散系中分散质微粒直径最大的是新制氢氧化铜悬浊液,故合理选项是A。

2.B

【详解】

当光线透过树叶间的缝隙射人密林中时,可以看到光亮的“通路”。是胶体的丁达尔效应。

A. 硫酸铜溶液属于溶液,没有丁达尔效应,选项A不符合;

B. 鸡蛋清属于胶体,有丁达尔效应,选项B符合;

C. 氢氧化钙悬浊液属于浊液,没有丁达尔效应,选项C不符合;

D. 蔗糖溶液属于溶液,没有丁达尔效应,选项D不符合;

答案选B。

3.D

【详解】

A.雾作为一种胶体,确实能发生丁达尔效应,但这不是月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质原因,选项A不符合题意;

B.雾是一种胶体,光不是,选项B不符合题意;

C.薄雾是一种胶体,但不同的胶体的胶粒所带的电荷不一定相同,这不是月光穿过薄雾形成的种种美景本质原因,选项C不符合题意;

D.月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质是形成了胶体,空气中的小水滴颗粒直径大小约为1~100 nm,选项D符合题意;

答案为D。

4.B

【详解】

A.C60是由60个C原子形成的C元素的单质,则C60属于新型无机非金属材料,A正确;

B.C60与金刚石是碳元素的两种不同性质的单质,因此由C60在一定条件下转化为金刚石时产生了新的物质,发生的变化属于化学变化,B错误;

C.C60与碳纳米管是C元素的两种不同性质的单质,二者互为同素异形体,C正确;

D.纳米汽车直径约6到9纳米,介于1-100 nm之间,若分散在在蒸馏水中形成的分散系,得到的分散系属于胶体,因此光线通过时出现明亮的光路,D正确;

故合理选项是B。

5.C

【分析】

甲分散系中分散质的粒子直径大小在1~100nm之间,乙分散系中分散质的粒子直径大小在10-9~10-7m之间,说明甲乙两种分散系均为胶体;

【详解】

A. 在暗室里用一束明亮的“强光”照射甲、乙,发现甲有丁达尔效应,乙也有丁达尔效应,故A错误;

B. 向甲、乙中分别滴加过量的氢氧化钠溶液,现象都是“先聚沉”,但只有乙,沉淀后溶解,故B错误;

C. 铁离子能将碘离子氧化生成碘单质,而铝离子不与碘离子反应,向甲、乙中分别滴加过量的氢碘酸,最终现象分别是深褐色溶液、无色溶液,故C正确;

D.每个胶粒都由成千上万个分子或粒子聚集而成,二者生成胶粒的数目都少于1NA,故D错误;

故选C。

6.D

【详解】

夜空中可以投射出五彩斑端的激光光柱,为气溶胶产生的丁达尔现象,故选:D。

7.A

【详解】

A.丁达尔效应是胶体的特性,故利用丁达尔效应可将两种液体区分开,故A正确;

B.FeCl3溶液为棕黄色,Fe(OH)3胶体为红褐色液体,故B错误;

C.FeCl3溶液中溶质粒子直径小于1nm,Fe(OH)3胶体的胶体粒子直径为1nm~100nm,故C错误;

D. 将饱和FeCl3溶液滴加到加热煮沸的NaOH溶液中可制得Fe(OH)3沉淀,得不到Fe(OH)3胶体,故D错误;

故选A。

8.D

【详解】

A. 碱性氧化物一定是金属氧化物,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7是酸性氧化物,Al2O3是两性氧化物,故A错误;

B. 根据酸分子能电离出的氢离子个数,将酸分为一元酸、二元酸等,故B错误;

C. 分散系的划分是以分散质粒子大小来区分的,胶体粒子直径介于1nm~100nm之间,溶液溶质粒子直径小于1nm,浊液粒子直径大于100nm,溶液和浊液都不具有丁达尔效应,故C错误;

D.SiO2是酸性氧化物,SiO2能与NaOH溶液反应生成Na2SiO3和水,故D正确;

故选D。

9.D

【详解】

A.根据分散质粒子直径不同,可将分散系分为溶液、胶体和浊液,故A错误;

B.一种分散系的分散质可以是固态、液态或气态,分散质不一定是纯净物,故B错误;

C.利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,它利用了光的散射原理,故C错误;

D.牛奶属于胶体,用光束照射牛奶会出现丁达尔效应,故D正确;

选D。

10.A

【详解】

A.化合反应有的是氧化还原反应,有的不是氧化还原反应,二者应为交叉关系,A不正确;

B.冰水混合物是水,是纯净物,属于电解质,电解质一定属于化合物,三者符合图中的从属关系,B正确;

C.淀粉溶液属于胶体,胶体属于分散质,淀粉溶液、胶体、分散系三者符合图中的从属关系,C正确;

D.干冰是固态的二氧化碳,属于氧化物,氧化物属于纯净物,三者符合图中的从属关系,D正确;

故选A。

11.D

【详解】

A.电解质溶液的导电性与电解质强弱无关,只与溶液中离子浓度和离子带有的电荷有关。自由移动的离子浓度越大,离子带有的电荷数目越多,溶液的导电性就越强。强电解质溶液的导电能力不一定强,A错误;

B.根据分散系中分散质微粒直径大小,将分散系分为溶液、胶体和浊液,B错误;

C.在氧化还原反应中,可能是同一种元素既被氧化,又被还原,C错误;

D.电离时生成的阳离子若只有H+,则该化合物一定是酸,D正确;

故合理选项是D。

12.D

【详解】

A.胶体粒子带有相同的电性,无法相互靠近,所以在一定条件下能稳定存在,这是胶体具有亚稳性的原因,不是与其它分散系的本质区别,A不合题意;

B.胶体粒子直径较小,不能穿过半透膜,但能通过滤纸空隙,说明胶粒直径介于半透膜孔隙直径与滤纸孔隙直径之间,这是一个定性范围,不是区别于其它分散系的本质,B不合题意;

C.胶体粒子能够发生布朗运动而且能产生丁达尔现象,这是胶粒的运动学性质,不是与其它分散系的本质区别,C不合题意;

D.胶体的分散质粒子直径在1nm~100nm之间,溶液中溶质直径小于1nm,浊液中分散质粒子直径大于100nm,这是胶体区别于其它分散系的本质,D符合题意;

故选D。

13.C

【详解】

A.根据微粒直径大小将物质分为不同的分散系,胶体的微粒直径在1~100 nm之间,A正确;

B.胶体具有丁达尔效应,用一束光透过三种分散系,胶体具有丁达尔效应,其他分散系没有,B正确;

C.胶体可吸附杂质,具有吸附性,溶液没有吸附性,C错误;

D.FeCl3和均可电离出自由移动的离子,是电解质,D正确;

答案选C。

14.C

【详解】

A.静电除尘利用粉尘胶粒带电,在电场作用下发生定向移动加以清除,A正确;

B.盐卤点豆腐,向豆浆中加入电解质,中和胶粒的电性,使其凝聚成大颗粒发生聚沉,B正确

C.用渗析的方法除去胶体中存在的离子,是利用了胶体粒子和离子的直径大小不同,离子能透过半透膜,胶粒不可以,C错误;

D.氢氧化铁胶体粒子带正电,通电后在向阴极移动,阴极附近红褐色加深,D正确;

故选C。

15.A

【详解】

A.常见的烟、豆浆都是胶体,A正确;

B.胶体、溶液都为分散系,为混合物,B错误;

C.光线通过时,胶体产生丁达尔效应,丁达尔效应是胶体特有的现象溶液没有,C错误;

D.胶体均一、稳定,不易产生沉淀,溶液均一、稳定,静置不产生沉淀,D错误;

答案选A。

16.C

【详解】

A.把1gKCl加入10g沸腾的水中,充分振荡,KCl溶解在水中形成溶液,故不选A;

B.植物油是难溶于水的液体,把0.1g植物油加入10g水中,充分振荡,形成乳浊液,故不选B;

C.把1mL饱和FeCl3溶液逐滴加入20mL沸水中,充分振荡,形成氢氧化铁胶体,故选C;

D.CaCO3是难溶于水的固体,把1gCaCO3粉末加入100g水中,充分振荡,形成悬浊液,故不选D;

选C。

17.C

【详解】

A.制取氢氧化铁胶体应该是把饱和的氯化铁溶液滴入沸腾的蒸馏水中,继续加热至溶液呈红褐色为主,故A错误;

B.生成硫酸钙微溶,易堵塞塑料板,制备实验可发生危险,应选盐酸,故B错误;

C.海水中水的沸点较低,则利用图中蒸馏实验装置可制取少量淡水,故C正确;

D.酒精和水互溶,二者的混合物不分层,不能利用图中分液装置分离,应加生石灰后蒸馏,故D错误;

故选C。

18.A

【详解】

A.氧化铁是红棕色固体,瓷器青色,来自四氧化三铁,故A项错误;

B.“落汤螃蟹着红袍”体现了在加热条件下蛋白质发生了变性,生成了新的物质,属于化学变化,故B项正确;

C.水乳交融体现的是物质溶解性,属于物理变化,火上浇油体现的是物质的燃烧反应,属于化学变化,故C项正确;

D.含有水汽的空气属于胶体,海市蜃楼是光线在沿直线方向密度不同的气层中,经过折射造成的结果,故D项正确;

故本题选A。

19.B

【详解】

A.X中的氯化铁浓溶液滴入沸水中可得到氢氧化铁胶体,A正确;

B.X中分散系是氯化铁溶液,不能产生丁达尔效应,B错误;

C.用过滤的方法,可以将Z中的固体与液体分离,利用渗析法可以净化提纯氢氧化铁胶体,C正确;

D.CaCO3能与H+结合生成CO2和H2O,促进Fe3+的水解,D正确;

答案选B。

20.饱和氯化铁溶液 沸水 FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl 用可见光束照射胶体和溶液,出现光亮的通道的是胶体 空气中也出现了光柱 进入烧杯前,光束穿过的空气不是胶体,不会产生丁达尔效应 先出现红褐色沉淀,然后沉淀溶解,溶液呈棕黄色

【详解】

(1)氢氧化铁胶体呈红褐色,具有良好的净水效果。制备时,将饱和氯化铁溶液逐滴滴加至沸水中,待液体呈红褐色后,停止加热;反应方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;

(2)胶体具有丁达尔效应而溶液没有,鉴别氯化铁溶液和氢氧化铁胶体,除了可通过观察颜色以外,还有的方法是用可见光束照射胶体和溶液,出现光亮的通道的是胶体;

(3)空气不是胶体,不会出现光亮的通路,图中有一处明显错误是空气中也出现了光柱;原因是进入烧杯前,光束穿过的空气不是胶体,不会产生丁达尔效应;

(4)把盐酸逐滴滴加到Fe(OH)3胶体中,先发生胶体的聚沉,产生沉淀,然后氢氧化铁沉淀和HCl反应生成氯化铁和水,沉淀溶解,溶液呈棕黄,即观察到的现象是先出现红褐色沉淀,然后沉淀溶解,溶液呈棕黄色。

21. Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓ 利用丁达尔效应,用一束光照射所得的液体,从侧面观察是否有一条光亮的“通路”出现 胶体遇电解质溶液聚沉

【分析】

少量饱和FeCl3溶液加入甲的冷水中形成溶液,加入乙的NaOH溶液中会产生Fe(OH)3沉淀,形成浊液,加入丙的沸水中会产生Fe(OH)3胶体;

【详解】

(1)少量饱和FeCl3溶液滴加到下沸水中并继续加热煮沸至液体呈红褐色,生成氢氧化铁胶体,发生反应的化学方程式为;

(2) 乙中是氯化铁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,反应的离子方程式是Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓;

(3)溶液无丁达尔效应,而胶体有丁达尔效应,则用一束光照射丙所得的液体,从侧面观察是否有 条光亮的“通路”出现,即说明丙中所得为胶体,故答案为:利用丁达尔效应,用一束光照射所得的液体,从侧面观察是否有 条光亮的“通路”出现;

(4)①向胶体中滴加电解质溶液,易发生聚沉现象,则向丙中氢氧化铁胶体中滴加稀盐酸得到氢氧化铁红褪色沉淀,故答案为:Fe(OH)3胶体遇电解质聚沉;

②向①中所得红褪色氢氧化铁沉淀中继续滴加稀盐酸,发生中和反应,沉淀溶解,发生反应的离子方程式为。

22.红褐色 1~100nm B ①④ ②⑤

【详解】

(1)①Fe(OH)3胶体为红褐色液体,当溶液呈透明红褐色时,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

②胶体与其它分散系的本质区别是胶体粒子直径在1~100nm,所以氢氧化铁胶体粒子直径大小的范围是1~100nm;

③A. 胶体能产生丁达尔效应,雾属于胶体,雾霾能产生丁达尔效应,故A正确;

B .PM2.5是微粒直径为2.5微米的颗粒,1微米=1000nm,“PM2.5”是细小颗粒物悬浮在空气中形成的不是胶体,故B错误;

C. 明矾、硫酸铁在水中水解为氢氧化铝、氢氧化铁胶体,胶体具有吸附性,净水原理和胶体有关,故C正确;

D.胶体是介稳分散系,在一定条件下能稳定存在,故D正确;

选B。

(2)①花生油加入到水中后充分搅拌,形成乳浊液;

②向蒸馏水中加入硝酸钾至恰好饱和,形成硝酸钾溶液;

③将饱和氯化铁溶液逐滴加入沸水中,继续加热,直至出现红褐色,形成氢氧化铁胶体;

④澄清石灰水中通入少量的CO2,生成碳酸钙沉淀,形成悬浊液;

⑤水和酒精混合,形成溶液;

属于浊液的是①④;属于溶液的是②⑤。

23.III Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+ 丁达尔效应 Fe(OH)3胶体粒子吸附正电荷 电解质H2SO4使Fe(OH)3胶体聚沉而产生沉淀 Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O

【分析】

I、甲同学向氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液,生成氢氧化铁沉淀;

II、乙同学向沸水中滴加饱和氯化铁溶液后,得到氢氧化铁胶体,长时间加热后,胶体聚沉,形成氢氧化铁沉淀;

III、丙同学向25 ml沸水中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热,符合氢氧化铁胶体的制备要求,可以得到氢氧化铁胶体。

【详解】

(1)有分析可知,操作正确的同学是III,制备氢氧化铁胶体的离子反应方程式为Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+;

(2)判断胶体制备是否成功,可利用胶体的丁达尔效应;

(3) ①将其中一份装入U形管内,用石墨作电极,接通直流电,通电一段时间后发现阴极附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体粒子吸附正电荷;

②向另一份Fe(OH)3胶体中逐滴加入了稀H2SO4溶液,

a.先出现红褐色沉淀,原因是电解质H2SO4使Fe(OH)3胶体聚沉而产生沉淀;

b. 随后沉淀溶解,此反应的离子方程式是Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O。

一、单选题(共19题)

1.下列分散系中,分散质微粒直径最大的是

A.新制氢氧化铜悬浊液 B.氯化钠溶液

C.硫酸铜溶液 D.氢氧化铁胶体

2.当光线透过树叶间的缝隙射人密林中时,可以看到光亮的“通路”。当光束通过下列物质时,也能看到这种现象的是

A.硫酸铜溶液 B.鸡蛋清 C.氢氧化钙悬浊液 D.蔗糖溶液

3.朱自清先生在《荷塘月色》中写道:“溥薄的青雾浮起在荷塘里......月光是隔离树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影.....”月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质原因是

A.发生丁达尔效应

B.光是一种胶体

C.雾是一种胶体

D.空气中的小水滴的直径介于1nm~100nm之间

4.美国科学家制成了用C60 作车轮的“纳米汽车”(如图所示),每辆“纳米汽车”是由一个有机分子和4个C60分子构成,直径约6到9纳米。“纳米汽车”可以用来运输单个的有机分子。下列说法不正确的是

A.C60属于新型无机非金属材料

B.C60可以在一定条件下转化为金刚石,且发生物理变化

C.C60与碳纳米管互为同素异形体

D.用激光笔照射该“纳米汽车”分散在蒸馏水中形成的分散系,光线通过时出现明亮的光路

5.500mL2mol·L-1FeCl3溶液和500mL2mol·L-1明矾溶液分别滴入沸水中,加热制成分散系甲、乙,经测定,甲分散系中分散质的粒子直径大小在1~100nm之间,乙分散系中分散质的粒子直径大小在10-9~10-7m之间。下列关于甲、乙分散系的判断合理的是

A.在暗室里用一束明亮的“强光”照射甲、乙,发现甲有丁达尔效应,乙没有丁达尔效应

B.向甲、乙中分别滴加过量的氢氧化钠溶液,现象都是“先聚沉,后溶解”

C.向甲、乙中分别滴加过量的氢碘酸,最终现象分别是深褐色溶液、无色溶液

D.二者生成胶粒的数目都是1NA

6.节日的夜晚,城市射灯在夜空中交织出五颜六色的光柱,这是因为空气中存在

A.氧气 B.氮气 C.水蒸气 D.胶体

7.下列有关FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体的叙述正确的是

A.利用丁达尔效应可将两种液体区分开

B.都是无色、透明的溶液

C.两种分散系的分散质具有相同的粒子直径

D.将饱和FeCl3溶液滴加到加热煮沸的NaOH溶液中可制得Fe(OH)3胶体

8.分类是学习和研究化学的一种常用的科学方法。下列分类合理的是

A.金属氧化物一定是碱性氧化物

B.根据酸分子中H原子个数分为一元酸、二元酸等

C.根据丁达尔现象将分散系分为胶体、溶液和浊液

D.根据SiO2是酸性氧化物,判断其可与NaOH溶液反应

9.分散系是混合分散体系的简称,下列关于分散系的说法正确的是

A.根据体系的稳定性,可将分散系分为溶液、胶体和浊液

B.一种分散系的分散质可以是固态、液态或气态,但只能是纯净物

C.利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,它利用了光的折射原理

D.用光束照射牛奶会出现丁达尔效应

10.下图所表示的一些物质或概念间的从属关系不正确的是

X Y Z

A 置换反应 氧化还原反应 化合反应

B 冰水混合物 电解质 化合物

C 淀粉溶液 胶 体 分散系

D 干 冰 氧化物 纯净物

A.A B.B C.C D.D

11.下列判断合理的是

A.强电解质的导电性一定比弱电解质强

B.根据分散系是否具有丁达尔现象,将分散系分为溶液、胶体和浊液

C.氧化还原反应中有一种元素被氧化,一定有另一种元素被还原

D.电离时生成的阳离子只有H+的化合物一定是酸

12.胶体区别于其它分散系的本质是

A.胶体粒子带电荷并且在一定条件下能稳定存在

B.胶体粒子不能穿过半透膜,能通过滤纸空隙

C.胶体粒子能够发生布朗运动而且能产生丁达尔现象

D.胶体的分散质粒子直径在1nm~100nm之间

13.FeCl3溶液、胶体、浊液是三种重要的分散系,下列叙述中不正确的是( )

A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子的直径在1~100 nm之间

B.分别用一束光透过三种分散系,胶体具有丁达尔效应,FeCl3溶液没有丁达尔效应

C.三种分散系的颜色都相同,且均能与盐酸反应,具有吸附性

D.FeCl3和均属于电解质

14.胶体之所以具有介稳性,主要是因为胶体粒子通过吸附而带有电荷,同种胶体粒子电性相同,通常情况下,它们之间的相互排斥作用阻碍了胶体粒子变大,使它们不易聚集。此外,胶体粒子所作的布朗运动也使得它们不易聚集成质量较大的颗粒而沉降下来。下列有关现象和应用与胶粒带电无关的是

A.静电除尘

B.盐卤点豆腐

C.用渗析的方法除去胶体中存在的离子

D.氢氧化铁胶体通电后阴极附近红褐色加深

15.下列关于胶体和溶液的说法中,正确的是

A.常见的烟、豆浆都是胶体

B.溶液和胶体是纯净物,浊液是混合物

C.光线通过时,胶体产生丁达尔效应,溶液也可产生丁达尔效应

D.胶体不均一、不稳定,静置后易产生沉淀,溶液均一、稳定,静置不产生沉淀

16.下列实验可以得到胶体分散系的是

A.把1gKCl加入10g沸腾的水中,充分振荡

B.把0.1g植物油加入10g水中,充分振荡

C.把1mL饱和FeCl3溶液逐滴加入20mL沸水中,充分振荡

D.把1gCaCO3粉末加入100g水中,充分振荡

17.用下列有关实验装置进行相应实验,能达到实验目的是

A.用图1装置制取氢氧化铁胶体 B.用图2装置制取二氧化碳气体

C.用图3装置蒸馏海水制取少量淡水 D.用图4装置分离酒精和水的混合物

18.下列诗句或谚语都与化学现象有关,下列说法不正确的是

A.“雨过天晴云破处”所描述的瓷器青色,来自氧化铁

B.“落汤螃蟹着红袍”肯定发生了化学变化

C.“水乳交融,火上烧油”前者包含物理变化,后者包含化学变化

D.“忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间”的海市蜃楼是一种自然现象,与胶体知识有关

19.某同学在实验室进行如图所示实验,下列说法中不正确的是

A.X中的浓溶液滴入沸水中可得到Z中液体

B.X中分散系能产生丁达尔效应

C.用过滤和渗析的方法,可将Z中液体分离提纯

D.Y中反应离子方程式:3CaCO3+2Fe3++3H2O=2Fe(OH)3(胶体)+3CO2↑+3Ca2+

二、填空题(共4题)

20.铁及其化合物在生产生活中有极其重要的用途,请回答下列问题:

(1)氢氧化铁胶体呈红褐色,具有良好的净水效果。制备时,将___________逐滴滴加至___________中,待液体呈红褐色后,停止加热;反应方程式为___________。

(2)鉴别氯化铁溶液和氢氧化铁胶体,除了可通过观察颜色以外,还有的方法是_____。

(3)如下图是在实验室中进行 Fe(OH)3 胶体丁达尔效应实验的示意图,该图中有一处明显错误是______,原因是_____ (试从分散系分类的角度进行解释说明)。

(4)把盐酸逐滴滴加到 Fe(OH)3 胶体中,观察到的现象是_____

21.将少量饱和溶液分别滴加到下列物质中,得到三种分散系甲、乙、丙。

(1)将丙继续加热煮沸至液体呈红褐色,反应的化学方程式为_________。

(2)写出乙中反应的离子方程式________________________________。

(3)如何用最简单的方法鉴别甲和乙?______________________。

(4)向经过检验后的丙中逐滴加入盐酸,会出现一系列变化:

①先出现和乙中相同的现象,原因是________________________。

②随后发生变化得到和甲相同的溶液,此反应的化学方程式为__________________________。

22.(1)将少量饱和氯化铁溶液滴入沸水中,继续煮沸,可制得Fe(OH)3胶体,反应的方程式为:FeCl3 + 3H2O Fe(OH)3(胶体) + 3HCl。

①当溶液呈________时,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

②氢氧化铁胶体粒子直径大小的范围是__________。

③下列叙述错误的是________。(单选)

A 雾属于胶体,能产生丁达尔效应

B “PM2.5”悬浮在空气中形成胶体,危害人体健康(“PM2.5”指大气中直径小于或等于2.5微米的细小颗粒物,也可称为可吸入肺颗粒物)

C 明矾、硫酸铁可以净水,净水原理和胶体有关

D 胶体在一定条件下能稳定存在,属于介稳体系

(2)请对以下过程形成的分散系进行分类

①花生油加入到水中后充分搅拌; ②向蒸馏水中加入硝酸钾至恰好饱和;③将饱和氯化铁溶液逐滴加入沸水中,继续加热,直至出现红褐色;④澄清石灰水中通入少量的CO2;⑤水和酒精的混合物;

属于浊液的是:________(填序号,下同);属于溶液的是:________。

23.现有甲、乙、丙三名同学分别进行Fe(OH)3胶体的制备实验。

I、甲同学向氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液;

II、乙同学向沸水中滴加饱和氯化铁溶液后,长时间加热;

III、丙同学向25 ml沸水中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。

(1)其中操作正确的同学是______;他的操作中涉及到的制备胶体的离子反应方程式为__________________。

(2)判断胶体制备是否成功,可利用胶体的_________________。

(3)丁同学将所制得的Fe(OH)3胶体分成两份,并进行下列实验:

①将其中一份装入U形管内,用石墨作电极,接通直流电,通电一段时间后发现阴极附近的颜色逐渐变深,这表明____________________________。

②向另一份Fe(OH)3胶体中逐滴加入了稀H2SO4溶液,结果出现了一系列变化。

a. 先出现红褐色沉淀,原因是_______________________________________。

b. 随后沉淀溶解,此反应的离子方程式是______________________________。

参考答案

1.A

【详解】

根据分散质微粒直径大小,将分散系分为浊液、胶体、溶液,其中分散质微粒直径大于100 nm的为浊液,小于1 nm的为溶液,介于1—100 nm之间的为胶体,故在上述分散系中分散质微粒直径最大的是新制氢氧化铜悬浊液,故合理选项是A。

2.B

【详解】

当光线透过树叶间的缝隙射人密林中时,可以看到光亮的“通路”。是胶体的丁达尔效应。

A. 硫酸铜溶液属于溶液,没有丁达尔效应,选项A不符合;

B. 鸡蛋清属于胶体,有丁达尔效应,选项B符合;

C. 氢氧化钙悬浊液属于浊液,没有丁达尔效应,选项C不符合;

D. 蔗糖溶液属于溶液,没有丁达尔效应,选项D不符合;

答案选B。

3.D

【详解】

A.雾作为一种胶体,确实能发生丁达尔效应,但这不是月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质原因,选项A不符合题意;

B.雾是一种胶体,光不是,选项B不符合题意;

C.薄雾是一种胶体,但不同的胶体的胶粒所带的电荷不一定相同,这不是月光穿过薄雾形成的种种美景本质原因,选项C不符合题意;

D.月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质是形成了胶体,空气中的小水滴颗粒直径大小约为1~100 nm,选项D符合题意;

答案为D。

4.B

【详解】

A.C60是由60个C原子形成的C元素的单质,则C60属于新型无机非金属材料,A正确;

B.C60与金刚石是碳元素的两种不同性质的单质,因此由C60在一定条件下转化为金刚石时产生了新的物质,发生的变化属于化学变化,B错误;

C.C60与碳纳米管是C元素的两种不同性质的单质,二者互为同素异形体,C正确;

D.纳米汽车直径约6到9纳米,介于1-100 nm之间,若分散在在蒸馏水中形成的分散系,得到的分散系属于胶体,因此光线通过时出现明亮的光路,D正确;

故合理选项是B。

5.C

【分析】

甲分散系中分散质的粒子直径大小在1~100nm之间,乙分散系中分散质的粒子直径大小在10-9~10-7m之间,说明甲乙两种分散系均为胶体;

【详解】

A. 在暗室里用一束明亮的“强光”照射甲、乙,发现甲有丁达尔效应,乙也有丁达尔效应,故A错误;

B. 向甲、乙中分别滴加过量的氢氧化钠溶液,现象都是“先聚沉”,但只有乙,沉淀后溶解,故B错误;

C. 铁离子能将碘离子氧化生成碘单质,而铝离子不与碘离子反应,向甲、乙中分别滴加过量的氢碘酸,最终现象分别是深褐色溶液、无色溶液,故C正确;

D.每个胶粒都由成千上万个分子或粒子聚集而成,二者生成胶粒的数目都少于1NA,故D错误;

故选C。

6.D

【详解】

夜空中可以投射出五彩斑端的激光光柱,为气溶胶产生的丁达尔现象,故选:D。

7.A

【详解】

A.丁达尔效应是胶体的特性,故利用丁达尔效应可将两种液体区分开,故A正确;

B.FeCl3溶液为棕黄色,Fe(OH)3胶体为红褐色液体,故B错误;

C.FeCl3溶液中溶质粒子直径小于1nm,Fe(OH)3胶体的胶体粒子直径为1nm~100nm,故C错误;

D. 将饱和FeCl3溶液滴加到加热煮沸的NaOH溶液中可制得Fe(OH)3沉淀,得不到Fe(OH)3胶体,故D错误;

故选A。

8.D

【详解】

A. 碱性氧化物一定是金属氧化物,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7是酸性氧化物,Al2O3是两性氧化物,故A错误;

B. 根据酸分子能电离出的氢离子个数,将酸分为一元酸、二元酸等,故B错误;

C. 分散系的划分是以分散质粒子大小来区分的,胶体粒子直径介于1nm~100nm之间,溶液溶质粒子直径小于1nm,浊液粒子直径大于100nm,溶液和浊液都不具有丁达尔效应,故C错误;

D.SiO2是酸性氧化物,SiO2能与NaOH溶液反应生成Na2SiO3和水,故D正确;

故选D。

9.D

【详解】

A.根据分散质粒子直径不同,可将分散系分为溶液、胶体和浊液,故A错误;

B.一种分散系的分散质可以是固态、液态或气态,分散质不一定是纯净物,故B错误;

C.利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,它利用了光的散射原理,故C错误;

D.牛奶属于胶体,用光束照射牛奶会出现丁达尔效应,故D正确;

选D。

10.A

【详解】

A.化合反应有的是氧化还原反应,有的不是氧化还原反应,二者应为交叉关系,A不正确;

B.冰水混合物是水,是纯净物,属于电解质,电解质一定属于化合物,三者符合图中的从属关系,B正确;

C.淀粉溶液属于胶体,胶体属于分散质,淀粉溶液、胶体、分散系三者符合图中的从属关系,C正确;

D.干冰是固态的二氧化碳,属于氧化物,氧化物属于纯净物,三者符合图中的从属关系,D正确;

故选A。

11.D

【详解】

A.电解质溶液的导电性与电解质强弱无关,只与溶液中离子浓度和离子带有的电荷有关。自由移动的离子浓度越大,离子带有的电荷数目越多,溶液的导电性就越强。强电解质溶液的导电能力不一定强,A错误;

B.根据分散系中分散质微粒直径大小,将分散系分为溶液、胶体和浊液,B错误;

C.在氧化还原反应中,可能是同一种元素既被氧化,又被还原,C错误;

D.电离时生成的阳离子若只有H+,则该化合物一定是酸,D正确;

故合理选项是D。

12.D

【详解】

A.胶体粒子带有相同的电性,无法相互靠近,所以在一定条件下能稳定存在,这是胶体具有亚稳性的原因,不是与其它分散系的本质区别,A不合题意;

B.胶体粒子直径较小,不能穿过半透膜,但能通过滤纸空隙,说明胶粒直径介于半透膜孔隙直径与滤纸孔隙直径之间,这是一个定性范围,不是区别于其它分散系的本质,B不合题意;

C.胶体粒子能够发生布朗运动而且能产生丁达尔现象,这是胶粒的运动学性质,不是与其它分散系的本质区别,C不合题意;

D.胶体的分散质粒子直径在1nm~100nm之间,溶液中溶质直径小于1nm,浊液中分散质粒子直径大于100nm,这是胶体区别于其它分散系的本质,D符合题意;

故选D。

13.C

【详解】

A.根据微粒直径大小将物质分为不同的分散系,胶体的微粒直径在1~100 nm之间,A正确;

B.胶体具有丁达尔效应,用一束光透过三种分散系,胶体具有丁达尔效应,其他分散系没有,B正确;

C.胶体可吸附杂质,具有吸附性,溶液没有吸附性,C错误;

D.FeCl3和均可电离出自由移动的离子,是电解质,D正确;

答案选C。

14.C

【详解】

A.静电除尘利用粉尘胶粒带电,在电场作用下发生定向移动加以清除,A正确;

B.盐卤点豆腐,向豆浆中加入电解质,中和胶粒的电性,使其凝聚成大颗粒发生聚沉,B正确

C.用渗析的方法除去胶体中存在的离子,是利用了胶体粒子和离子的直径大小不同,离子能透过半透膜,胶粒不可以,C错误;

D.氢氧化铁胶体粒子带正电,通电后在向阴极移动,阴极附近红褐色加深,D正确;

故选C。

15.A

【详解】

A.常见的烟、豆浆都是胶体,A正确;

B.胶体、溶液都为分散系,为混合物,B错误;

C.光线通过时,胶体产生丁达尔效应,丁达尔效应是胶体特有的现象溶液没有,C错误;

D.胶体均一、稳定,不易产生沉淀,溶液均一、稳定,静置不产生沉淀,D错误;

答案选A。

16.C

【详解】

A.把1gKCl加入10g沸腾的水中,充分振荡,KCl溶解在水中形成溶液,故不选A;

B.植物油是难溶于水的液体,把0.1g植物油加入10g水中,充分振荡,形成乳浊液,故不选B;

C.把1mL饱和FeCl3溶液逐滴加入20mL沸水中,充分振荡,形成氢氧化铁胶体,故选C;

D.CaCO3是难溶于水的固体,把1gCaCO3粉末加入100g水中,充分振荡,形成悬浊液,故不选D;

选C。

17.C

【详解】

A.制取氢氧化铁胶体应该是把饱和的氯化铁溶液滴入沸腾的蒸馏水中,继续加热至溶液呈红褐色为主,故A错误;

B.生成硫酸钙微溶,易堵塞塑料板,制备实验可发生危险,应选盐酸,故B错误;

C.海水中水的沸点较低,则利用图中蒸馏实验装置可制取少量淡水,故C正确;

D.酒精和水互溶,二者的混合物不分层,不能利用图中分液装置分离,应加生石灰后蒸馏,故D错误;

故选C。

18.A

【详解】

A.氧化铁是红棕色固体,瓷器青色,来自四氧化三铁,故A项错误;

B.“落汤螃蟹着红袍”体现了在加热条件下蛋白质发生了变性,生成了新的物质,属于化学变化,故B项正确;

C.水乳交融体现的是物质溶解性,属于物理变化,火上浇油体现的是物质的燃烧反应,属于化学变化,故C项正确;

D.含有水汽的空气属于胶体,海市蜃楼是光线在沿直线方向密度不同的气层中,经过折射造成的结果,故D项正确;

故本题选A。

19.B

【详解】

A.X中的氯化铁浓溶液滴入沸水中可得到氢氧化铁胶体,A正确;

B.X中分散系是氯化铁溶液,不能产生丁达尔效应,B错误;

C.用过滤的方法,可以将Z中的固体与液体分离,利用渗析法可以净化提纯氢氧化铁胶体,C正确;

D.CaCO3能与H+结合生成CO2和H2O,促进Fe3+的水解,D正确;

答案选B。

20.饱和氯化铁溶液 沸水 FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl 用可见光束照射胶体和溶液,出现光亮的通道的是胶体 空气中也出现了光柱 进入烧杯前,光束穿过的空气不是胶体,不会产生丁达尔效应 先出现红褐色沉淀,然后沉淀溶解,溶液呈棕黄色

【详解】

(1)氢氧化铁胶体呈红褐色,具有良好的净水效果。制备时,将饱和氯化铁溶液逐滴滴加至沸水中,待液体呈红褐色后,停止加热;反应方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;

(2)胶体具有丁达尔效应而溶液没有,鉴别氯化铁溶液和氢氧化铁胶体,除了可通过观察颜色以外,还有的方法是用可见光束照射胶体和溶液,出现光亮的通道的是胶体;

(3)空气不是胶体,不会出现光亮的通路,图中有一处明显错误是空气中也出现了光柱;原因是进入烧杯前,光束穿过的空气不是胶体,不会产生丁达尔效应;

(4)把盐酸逐滴滴加到Fe(OH)3胶体中,先发生胶体的聚沉,产生沉淀,然后氢氧化铁沉淀和HCl反应生成氯化铁和水,沉淀溶解,溶液呈棕黄,即观察到的现象是先出现红褐色沉淀,然后沉淀溶解,溶液呈棕黄色。

21. Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓ 利用丁达尔效应,用一束光照射所得的液体,从侧面观察是否有一条光亮的“通路”出现 胶体遇电解质溶液聚沉

【分析】

少量饱和FeCl3溶液加入甲的冷水中形成溶液,加入乙的NaOH溶液中会产生Fe(OH)3沉淀,形成浊液,加入丙的沸水中会产生Fe(OH)3胶体;

【详解】

(1)少量饱和FeCl3溶液滴加到下沸水中并继续加热煮沸至液体呈红褐色,生成氢氧化铁胶体,发生反应的化学方程式为;

(2) 乙中是氯化铁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,反应的离子方程式是Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓;

(3)溶液无丁达尔效应,而胶体有丁达尔效应,则用一束光照射丙所得的液体,从侧面观察是否有 条光亮的“通路”出现,即说明丙中所得为胶体,故答案为:利用丁达尔效应,用一束光照射所得的液体,从侧面观察是否有 条光亮的“通路”出现;

(4)①向胶体中滴加电解质溶液,易发生聚沉现象,则向丙中氢氧化铁胶体中滴加稀盐酸得到氢氧化铁红褪色沉淀,故答案为:Fe(OH)3胶体遇电解质聚沉;

②向①中所得红褪色氢氧化铁沉淀中继续滴加稀盐酸,发生中和反应,沉淀溶解,发生反应的离子方程式为。

22.红褐色 1~100nm B ①④ ②⑤

【详解】

(1)①Fe(OH)3胶体为红褐色液体,当溶液呈透明红褐色时,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

②胶体与其它分散系的本质区别是胶体粒子直径在1~100nm,所以氢氧化铁胶体粒子直径大小的范围是1~100nm;

③A. 胶体能产生丁达尔效应,雾属于胶体,雾霾能产生丁达尔效应,故A正确;

B .PM2.5是微粒直径为2.5微米的颗粒,1微米=1000nm,“PM2.5”是细小颗粒物悬浮在空气中形成的不是胶体,故B错误;

C. 明矾、硫酸铁在水中水解为氢氧化铝、氢氧化铁胶体,胶体具有吸附性,净水原理和胶体有关,故C正确;

D.胶体是介稳分散系,在一定条件下能稳定存在,故D正确;

选B。

(2)①花生油加入到水中后充分搅拌,形成乳浊液;

②向蒸馏水中加入硝酸钾至恰好饱和,形成硝酸钾溶液;

③将饱和氯化铁溶液逐滴加入沸水中,继续加热,直至出现红褐色,形成氢氧化铁胶体;

④澄清石灰水中通入少量的CO2,生成碳酸钙沉淀,形成悬浊液;

⑤水和酒精混合,形成溶液;

属于浊液的是①④;属于溶液的是②⑤。

23.III Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+ 丁达尔效应 Fe(OH)3胶体粒子吸附正电荷 电解质H2SO4使Fe(OH)3胶体聚沉而产生沉淀 Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O

【分析】

I、甲同学向氯化铁溶液中加入少量的NaOH溶液,生成氢氧化铁沉淀;

II、乙同学向沸水中滴加饱和氯化铁溶液后,得到氢氧化铁胶体,长时间加热后,胶体聚沉,形成氢氧化铁沉淀;

III、丙同学向25 ml沸水中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热,符合氢氧化铁胶体的制备要求,可以得到氢氧化铁胶体。

【详解】

(1)有分析可知,操作正确的同学是III,制备氢氧化铁胶体的离子反应方程式为Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+;

(2)判断胶体制备是否成功,可利用胶体的丁达尔效应;

(3) ①将其中一份装入U形管内,用石墨作电极,接通直流电,通电一段时间后发现阴极附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体粒子吸附正电荷;

②向另一份Fe(OH)3胶体中逐滴加入了稀H2SO4溶液,

a.先出现红褐色沉淀,原因是电解质H2SO4使Fe(OH)3胶体聚沉而产生沉淀;

b. 随后沉淀溶解,此反应的离子方程式是Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O。