蜡烛导学案

图片预览

文档简介

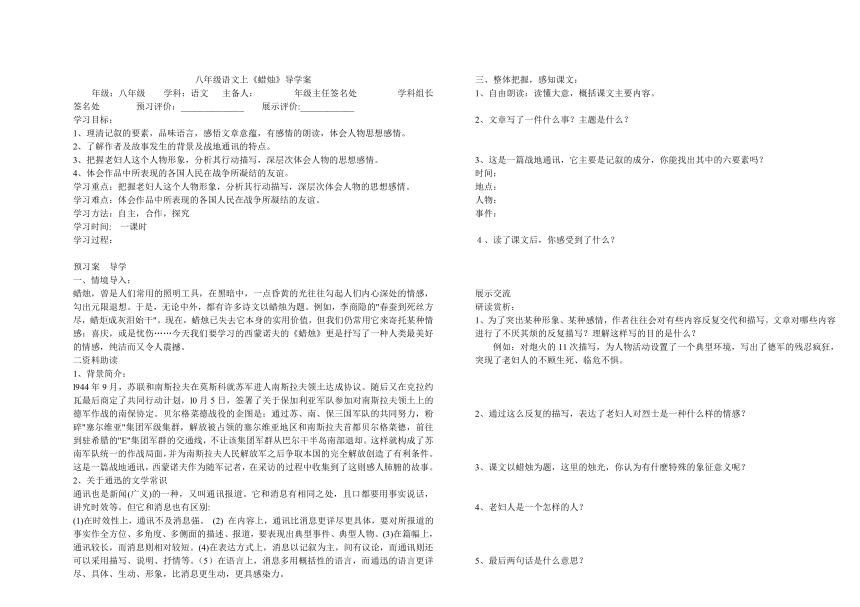

八年级语文上《蜡烛》导学案

年级:八年级 学科:语文 主备人: 年级主任签名处 学科组长签名处 预习评价:______________ 展示评价:____________

学习目标:

1、理清记叙的要素,品味语言,感悟文章意蕴,有感情的朗读,体会人物思想感情。

2、了解作者及故事发生的背景及战地通讯的特点。

3、把握老妇人这个人物形象,分析其行动描写,深层次体会人物的思想感情。

4、体会作品中所表现的各国人民在战争所凝结的友谊。

学习重点:把握老妇人这个人物形象,分析其行动描写,深层次体会人物的思想感情。

学习难点:体会作品中所表现的各国人民在战争所凝结的友谊。

学习方法:自主,合作,探究

学习时间: 一课时

学习过程:

预习案 导学

一、情境导入:

蜡烛,曾是人们常用的照明工具,在黑暗中,一点昏黄的光往往勾起人们内心深处的情感,勾出元限退想。于是,无论中外,都有许多诗文以蜡烛为题。例如,李商隐的"春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干"。现在,蜡烛已失去它本身的实用价值,但我们仍常用它来寄托某种情感:喜庆,或是忧伤……今天我们要学习的西蒙诺夫的《蜡烛》更是抒写了一种人类最美好的情感,纯洁而又令人震撼。

二资料助读

1、背景简介:

l944年9月,苏联和南斯拉夫在莫斯科就苏军进人南斯拉夫领土达成协议。随后又在克拉约瓦最后商定了共同行动计划,l0月5日,签署了关于保加利亚军队参加对南斯拉夫领土上的德军作战的南保协定。贝尔格菜德战役的企图是:通过苏、南、保三国军队的共同努力,粉碎"塞尔维亚"集团军级集群,解放被占领的塞尔维亚地区和南斯拉夫首都贝尔格菜德,前往到驻希腊的"E"集团军群的交通线,不让该集团军群从巴尔干半岛南部退却。这样就构成了苏南军队统一的作战局面,并为南斯拉夫人民解放军之后争取本国的完全解放创造了有利条件。这是一篇战地通讯,西蒙诺夫作为随军记者,在采访的过程中收集到了这则感人肺腑的故事。

2、关于通迅的文学常识

通讯也是新闻(广义)的一种,又叫通讯报道。它和消息有相同之处,且口都要用事实说话,讲究时效等。但它和消息也有区别:

(1)在时效性上,通讯不及消息强。 (2) 在内容上,通讯比消息更详尽更具体,要对所报道的事实作全方位、多角度、多侧面的描述、报道,要表现出典型事件、典型人物。(3)在篇幅上,通讯较长,而消息则相对较短。(4)在表达方式上,消息以记叙为主,间有议论,而通讯则还可以采用描写、说明、抒情等。(5)在语言上,消息多用概括性的语言,而通迅的语言更详尽、具体、生动、形象,比消息更生动,更具感染力。

三、整体把握,感知课文:

1、自由朗读:读懂大意,概括课文主要内容。

2、文章写了一件什么事?主题是什么?

3、这是一篇战地通讯,它主要是记叙的成分,你能找出其中的六要素吗?

时间:

地点:

人物:

事件:

4、读了课文后,你感受到了什么?

展示交流

研读赏析:

1、为了突出某种形象、某种感情,作者往往会对有些内容反复交代和描写。文章对哪些内容进行了不厌其烦的反复描写?理解这样写的目的是什么?

例如:对炮火的11次描写,为人物活动设置了一个典型环境,写出了德军的残忍疯狂,突现了老妇人的不顾生死、临危不惧。

2、通过这么反复的描写,表达了老妇人对烈士是一种什么样的情感?

3、课文以蜡烛为题,这里的烛光,你认为有什麽特殊的象征意义呢?

4、老妇人是一个怎样的人?

5、最后两句话是什么意思?

六:课堂小结

“蜡烛”是光明的象征,是奉献的象征,一支小小的蜡烛将穿透战争的阴霾,燃亮在世界和平的前夜。《蜡烛》是一首赞美诗,一曲颂歌,这首颂歌将永远回荡在热爱和平的世界人民的心头。让我们为红军烈士致哀,让我们用行动表达对南斯拉夫母亲的崇敬之情吧!我们热爱和平,我们期盼着世界远离战争,人类远离罪恶的那一天!

反馈

一、阅读文段,完成各题:

(一)

①拂晓前,契柯拉耶夫所属的那一连红军,在猛烈的炮火掩护下,直奔( )方场,占领了那座桥。

②隔了一两个小时,天色已经大亮。红军的坦克紧跟着步兵过桥去了。战斗在河的对岸进行着,再没有炮弹落在方场上。

③这时候,连长派了几个士兵去找契柯拉耶夫的尸身,打算把他和今天早上战死的战士一同埋葬。

④那几个士兵到处找契柯拉耶夫的尸身——可是找不着。突然,有一个士兵吃惊地大声叫了起来。

⑤“看呀!”那红军说

⑥大家都朝他指点的方向看。

⑦在已经被破坏的铁栏杆附近,耸立着一个小小的坟堆。一支蜡烛,旁边还有生锈的洋铁片给它挡住了风,在坟堆上闪耀着柔和的火焰。蜡烛快点完了,烛芯快给蜡泪淹没了,但是那一朵小火花依然在闪烁。

⑧站在坟旁的红军士兵们立刻脱下了帽子。他们围着坟堆,静默地站着,看着这渐渐暗淡下去的烛光。

⑨这时候,一个披着黑色大围巾的高身材的老妇人走近来了。她默默地走过那些红军身边,在坟旁跪下,从黑色的大围巾底下取出又一支蜡烛来。这一支和坟上的快点完的那一支一模( )一样,显然是一对。老妇人蹲下身去拾起那蜡烛头,把那新的一支点着,插在那老地方。她站起来的时候,行动很困难,离她最近的红军士兵小心地把她扶了起来。

⑩即使在这个当儿,老妇人也没有说话,她不过抬起眼睛来,朝这些脱了帽的肃立着的人们看了一眼,十分庄严地对他们深深一jū gōng( );然后,把她的黑色大围巾拉直了,颤巍巍地走了。没有再回过头来,看一下那蜡烛和那些士兵。

(11)红军士兵们目送着她走远了。他们小声地谈论着,似乎怕jīng rǎo( )那肃穆的空气,他们穿过方场,走过桥,赶上他们的连队,投入战斗。

(12)在炮火烧焦了的土地上,在炸弯了的铁器和烧死了的树木中间,那位南斯拉夫母亲的惟一珍爱的东西——她的结婚的花烛——还是明晃晃地点在一个苏联青年的坟头。

(13)这一点火焰是不会熄灭的。它将永远燃着,正像一个母亲的眼泪,正像一个儿子的英勇,那样永垂不朽。

1.在原文括号内为加粗字注音,根据拼音写出汉字。

2.选文中两次出现“这时候”,请说出具体指什么时候。

3.文中多次提到老妇人的黑色围巾,这有什么特殊意味?

4.第⑦段对蜡烛的描写有什么作用?

5.请找出第⑨段描写老妇人的动作的词语,并说说这些动词有什么作用。

6.画曲线的语句属于什么描写?有什么作用?

7.为什么在第(12)段不点出人物的姓名,而只说“南斯拉夫的母亲”和“苏联青年”?

(二)

一列火车缓缓地驶出柏林,车厢里尽是妇女和孩子,几乎看不到一个健壮的男子。在一节车厢里,坐着一位头发灰白的战时后备役老兵,坐在他身旁的是个身体瘦弱而多病的老妇人。显然她在独自沉思,旅客们听到她在数着:“-,二,三……”声音盖过了车轮的“咔嚓咔嚓”声。停顿了一会儿,她又不时重复数起来。两个小姑娘看到这种奇特的举动,指手划脚,不加思虑地笑起来。一个老头狠狠地扫了她们一眼,随即车厢里平静了。

“一,二,三……”神志不清的老妇人重复数着。两个小姑娘再次偷笑起来。这时那位灰白头发的后备役老兵挺了挺身板,开口了。

“小姐,”他说,“当我告诉你们这位可怜的妇人就是我的妻子时,你们大概不会再笑了。我们刚刚失去了三个儿子,他们是在战场上死去的。现在轮到我自己上前线了。在我走之前,我总得把他们的母亲送进疯人院啊!”

车厢里一片寂静,静得可怕。

1、文段写老妇人多次重复数着“一、二、三……”,其含意是 :

2、文中对老妇人身体状况作了怎样的描写?这描写是为了揭示什么?

3、战时后备役老兵对那两位小姑娘所讲的话中,让她们不要再笑的原因是什么?

4、文末“车厢里一片寂静,静得可怕”这句话怎么理解?

年级:八年级 学科:语文 主备人: 年级主任签名处 学科组长签名处 预习评价:______________ 展示评价:____________

学习目标:

1、理清记叙的要素,品味语言,感悟文章意蕴,有感情的朗读,体会人物思想感情。

2、了解作者及故事发生的背景及战地通讯的特点。

3、把握老妇人这个人物形象,分析其行动描写,深层次体会人物的思想感情。

4、体会作品中所表现的各国人民在战争所凝结的友谊。

学习重点:把握老妇人这个人物形象,分析其行动描写,深层次体会人物的思想感情。

学习难点:体会作品中所表现的各国人民在战争所凝结的友谊。

学习方法:自主,合作,探究

学习时间: 一课时

学习过程:

预习案 导学

一、情境导入:

蜡烛,曾是人们常用的照明工具,在黑暗中,一点昏黄的光往往勾起人们内心深处的情感,勾出元限退想。于是,无论中外,都有许多诗文以蜡烛为题。例如,李商隐的"春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干"。现在,蜡烛已失去它本身的实用价值,但我们仍常用它来寄托某种情感:喜庆,或是忧伤……今天我们要学习的西蒙诺夫的《蜡烛》更是抒写了一种人类最美好的情感,纯洁而又令人震撼。

二资料助读

1、背景简介:

l944年9月,苏联和南斯拉夫在莫斯科就苏军进人南斯拉夫领土达成协议。随后又在克拉约瓦最后商定了共同行动计划,l0月5日,签署了关于保加利亚军队参加对南斯拉夫领土上的德军作战的南保协定。贝尔格菜德战役的企图是:通过苏、南、保三国军队的共同努力,粉碎"塞尔维亚"集团军级集群,解放被占领的塞尔维亚地区和南斯拉夫首都贝尔格菜德,前往到驻希腊的"E"集团军群的交通线,不让该集团军群从巴尔干半岛南部退却。这样就构成了苏南军队统一的作战局面,并为南斯拉夫人民解放军之后争取本国的完全解放创造了有利条件。这是一篇战地通讯,西蒙诺夫作为随军记者,在采访的过程中收集到了这则感人肺腑的故事。

2、关于通迅的文学常识

通讯也是新闻(广义)的一种,又叫通讯报道。它和消息有相同之处,且口都要用事实说话,讲究时效等。但它和消息也有区别:

(1)在时效性上,通讯不及消息强。 (2) 在内容上,通讯比消息更详尽更具体,要对所报道的事实作全方位、多角度、多侧面的描述、报道,要表现出典型事件、典型人物。(3)在篇幅上,通讯较长,而消息则相对较短。(4)在表达方式上,消息以记叙为主,间有议论,而通讯则还可以采用描写、说明、抒情等。(5)在语言上,消息多用概括性的语言,而通迅的语言更详尽、具体、生动、形象,比消息更生动,更具感染力。

三、整体把握,感知课文:

1、自由朗读:读懂大意,概括课文主要内容。

2、文章写了一件什么事?主题是什么?

3、这是一篇战地通讯,它主要是记叙的成分,你能找出其中的六要素吗?

时间:

地点:

人物:

事件:

4、读了课文后,你感受到了什么?

展示交流

研读赏析:

1、为了突出某种形象、某种感情,作者往往会对有些内容反复交代和描写。文章对哪些内容进行了不厌其烦的反复描写?理解这样写的目的是什么?

例如:对炮火的11次描写,为人物活动设置了一个典型环境,写出了德军的残忍疯狂,突现了老妇人的不顾生死、临危不惧。

2、通过这么反复的描写,表达了老妇人对烈士是一种什么样的情感?

3、课文以蜡烛为题,这里的烛光,你认为有什麽特殊的象征意义呢?

4、老妇人是一个怎样的人?

5、最后两句话是什么意思?

六:课堂小结

“蜡烛”是光明的象征,是奉献的象征,一支小小的蜡烛将穿透战争的阴霾,燃亮在世界和平的前夜。《蜡烛》是一首赞美诗,一曲颂歌,这首颂歌将永远回荡在热爱和平的世界人民的心头。让我们为红军烈士致哀,让我们用行动表达对南斯拉夫母亲的崇敬之情吧!我们热爱和平,我们期盼着世界远离战争,人类远离罪恶的那一天!

反馈

一、阅读文段,完成各题:

(一)

①拂晓前,契柯拉耶夫所属的那一连红军,在猛烈的炮火掩护下,直奔( )方场,占领了那座桥。

②隔了一两个小时,天色已经大亮。红军的坦克紧跟着步兵过桥去了。战斗在河的对岸进行着,再没有炮弹落在方场上。

③这时候,连长派了几个士兵去找契柯拉耶夫的尸身,打算把他和今天早上战死的战士一同埋葬。

④那几个士兵到处找契柯拉耶夫的尸身——可是找不着。突然,有一个士兵吃惊地大声叫了起来。

⑤“看呀!”那红军说

⑥大家都朝他指点的方向看。

⑦在已经被破坏的铁栏杆附近,耸立着一个小小的坟堆。一支蜡烛,旁边还有生锈的洋铁片给它挡住了风,在坟堆上闪耀着柔和的火焰。蜡烛快点完了,烛芯快给蜡泪淹没了,但是那一朵小火花依然在闪烁。

⑧站在坟旁的红军士兵们立刻脱下了帽子。他们围着坟堆,静默地站着,看着这渐渐暗淡下去的烛光。

⑨这时候,一个披着黑色大围巾的高身材的老妇人走近来了。她默默地走过那些红军身边,在坟旁跪下,从黑色的大围巾底下取出又一支蜡烛来。这一支和坟上的快点完的那一支一模( )一样,显然是一对。老妇人蹲下身去拾起那蜡烛头,把那新的一支点着,插在那老地方。她站起来的时候,行动很困难,离她最近的红军士兵小心地把她扶了起来。

⑩即使在这个当儿,老妇人也没有说话,她不过抬起眼睛来,朝这些脱了帽的肃立着的人们看了一眼,十分庄严地对他们深深一jū gōng( );然后,把她的黑色大围巾拉直了,颤巍巍地走了。没有再回过头来,看一下那蜡烛和那些士兵。

(11)红军士兵们目送着她走远了。他们小声地谈论着,似乎怕jīng rǎo( )那肃穆的空气,他们穿过方场,走过桥,赶上他们的连队,投入战斗。

(12)在炮火烧焦了的土地上,在炸弯了的铁器和烧死了的树木中间,那位南斯拉夫母亲的惟一珍爱的东西——她的结婚的花烛——还是明晃晃地点在一个苏联青年的坟头。

(13)这一点火焰是不会熄灭的。它将永远燃着,正像一个母亲的眼泪,正像一个儿子的英勇,那样永垂不朽。

1.在原文括号内为加粗字注音,根据拼音写出汉字。

2.选文中两次出现“这时候”,请说出具体指什么时候。

3.文中多次提到老妇人的黑色围巾,这有什么特殊意味?

4.第⑦段对蜡烛的描写有什么作用?

5.请找出第⑨段描写老妇人的动作的词语,并说说这些动词有什么作用。

6.画曲线的语句属于什么描写?有什么作用?

7.为什么在第(12)段不点出人物的姓名,而只说“南斯拉夫的母亲”和“苏联青年”?

(二)

一列火车缓缓地驶出柏林,车厢里尽是妇女和孩子,几乎看不到一个健壮的男子。在一节车厢里,坐着一位头发灰白的战时后备役老兵,坐在他身旁的是个身体瘦弱而多病的老妇人。显然她在独自沉思,旅客们听到她在数着:“-,二,三……”声音盖过了车轮的“咔嚓咔嚓”声。停顿了一会儿,她又不时重复数起来。两个小姑娘看到这种奇特的举动,指手划脚,不加思虑地笑起来。一个老头狠狠地扫了她们一眼,随即车厢里平静了。

“一,二,三……”神志不清的老妇人重复数着。两个小姑娘再次偷笑起来。这时那位灰白头发的后备役老兵挺了挺身板,开口了。

“小姐,”他说,“当我告诉你们这位可怜的妇人就是我的妻子时,你们大概不会再笑了。我们刚刚失去了三个儿子,他们是在战场上死去的。现在轮到我自己上前线了。在我走之前,我总得把他们的母亲送进疯人院啊!”

车厢里一片寂静,静得可怕。

1、文段写老妇人多次重复数着“一、二、三……”,其含意是 :

2、文中对老妇人身体状况作了怎样的描写?这描写是为了揭示什么?

3、战时后备役老兵对那两位小姑娘所讲的话中,让她们不要再笑的原因是什么?

4、文末“车厢里一片寂静,静得可怕”这句话怎么理解?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》