2013【优化方案】语文版语文选修中外现代诗歌欣赏:第五单元孤独的割麦女 希腊古瓮颂

文档属性

| 名称 | 2013【优化方案】语文版语文选修中外现代诗歌欣赏:第五单元孤独的割麦女 希腊古瓮颂 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

孤独的割麦女 希腊古瓮颂

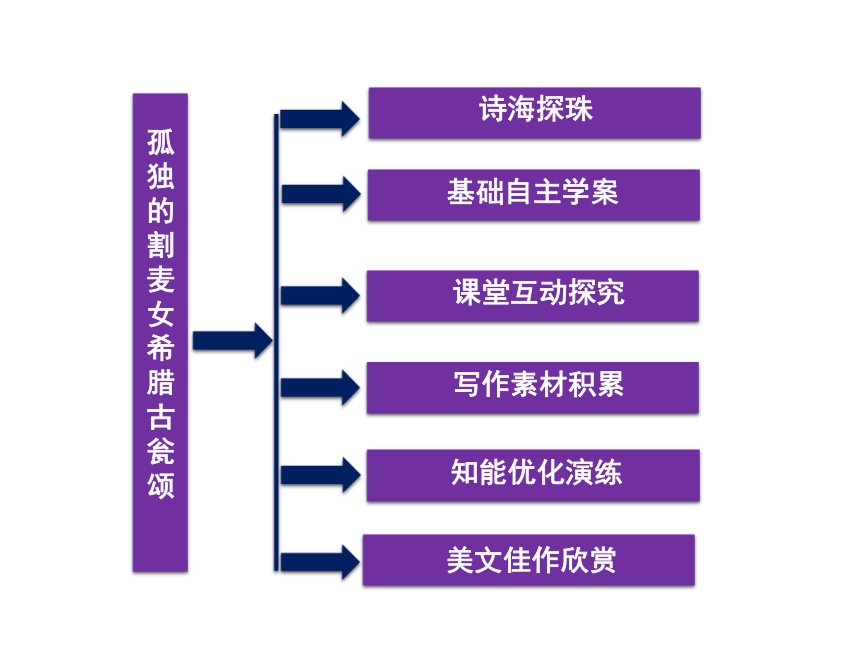

写作素材积累

知能优化演练

基础自主学案

课堂互动探究

美文佳作欣赏

孤独的割麦女 希腊古瓮颂

诗海探珠

水龙吟·西湖怀古

陈德武

东南第一名州,西湖自古多佳丽。临堤台榭,画船楼阁,游人歌吹。十里荷花,三秋桂子,四山晴翠。使百年南渡,一时豪杰,都忘却,平生志。

可惜天旋时异,藉何人雪当年耻?登临形胜,感伤今古,发挥英气。力士推山,天吴移水,作农桑地。借钱塘潮汐,为君洗尽,岳将军泪。

诗海探珠

【赏析】 写西湖的诗词,古往今来真不知有多少!南宋末年陈德武这首词虽题曰“怀古”,却更多是“感今”。上片叙西湖佳丽为指斥南宋君臣断送大好山河映衬;下片一幻想或许有人可“雪当年耻”,再幻想“发挥英气”,三幻想“力士推山,天吴移水,作农桑地”,四幻想“借钱塘潮汐”,为岳飞报仇雪恨。

幻想重重,转折层层,一股忧国伤时的感情,欲有所为却又明知已不可为,将复杂的矛盾心情和始终充满郁愤的爱国哀思,表达得委曲深刻。此词写景明丽,多用柳永《望海潮》句,其抒情可称得上是取径巧,用语柔,达情曲而蕴蓄的了,不失为一首爱国主义的佳篇。

基础自主学案

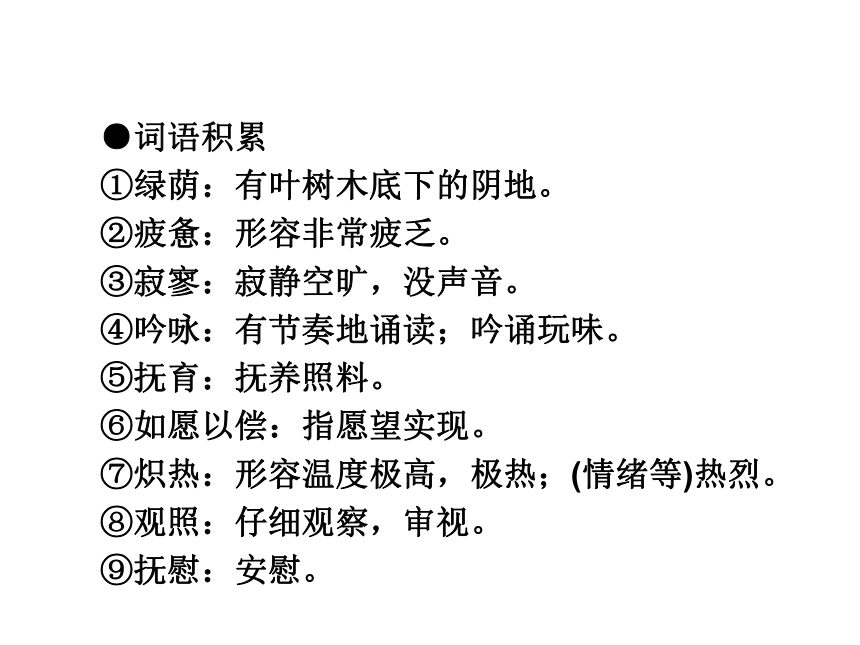

●词语积累

①绿荫:有叶树木底下的阴地。

②疲惫:形容非常疲乏。

③寂寥:寂静空旷,没声音。

④吟咏:有节奏地诵读;吟诵玩味。

⑤抚育:抚养照料。

⑥如愿以偿:指愿望实现。

⑦炽热:形容温度极高,极热;(情绪等)热烈。

⑧观照:仔细观察,审视。

⑨抚慰:安慰。

●名句名篇

还从未有过夜莺百啭,/唱出过如此迷人的歌,/在沙漠中的绿荫间/抚慰过疲惫的旅客;/还从未有过杜鹃迎春,/声声啼得如此震动灵魂,/在遥远的赫布利底群岛/打破过大海的寂寥。

(《孤独的割麦女》)

听见的乐声虽好,但若听不见/却更美;所以,吹吧,柔情的风笛;/不是奏给耳朵听,而是更甜,/它给灵魂奏出无声的乐曲。

(《希腊古瓮颂》)

●文学常识

走近作者

华兹华斯(1770-1850),英国诗人,与

___________、________同被称为“湖畔诗人”。华兹华斯生于律师之家,少孤,就学于剑桥大学,1790年和1791年两次赴法。当时正是法国大革命时期,

年轻的华兹华斯对革

命深表同情与向往。

柯勒律治

骚塞

回国后不久,局势剧变,华兹华斯对法国大革命的态度渐趋保守,最后,终于成为安享“桂冠诗人”称号的保守派。

1798年华兹华斯与柯勒律治共同发表的《抒情歌谣集》宣告了浪漫主义新诗的诞生。华兹华斯在1800年《抒情歌谣集》第二版的序言中详细阐述了浪漫主义新诗的理论,完成于1805年、发表于1850年的长诗《序曲》则是他最具有代表性的作品。

济慈(1795-1821)英国诗人,出生于______。自幼喜爱文学,由于家境窘困,不满16岁就离校学医。1816年,他认识了李·亨特、雪莱等著名诗人,受到他们的影响。后弃医从文,走上了诗歌创作的道路。

伦敦

他创作的第一首诗是《___________》,接着又写了许多优秀的十四行诗,他的这些早期诗作收集在1817年3月出版的第一本《诗集》中。

1818年到1820年,是济慈诗歌创作的鼎盛时期,他先后完成了《伊莎贝拉》、《圣亚尼节前夜》、《许佩里恩》等著名长诗,最脍炙人口的《夜莺颂》、《希腊古瓮颂》、《秋颂》等名篇也是在这一时期内写成的。济慈诗才横溢,与雪莱、拜伦齐名。

仿斯宾塞

他26岁就因肺病而早逝,可是他遗下的诗篇却一直誉满人间,被认为完美地体现了西方浪漫主义诗歌的特色,并被推崇为欧洲浪漫主义运动的杰出代表。

写作背景

1.《孤独的割麦女》

华兹华斯生于英格兰西北部湖区一律师家庭,八岁时离家求学,爱好大自然和诗歌。1787年进剑桥大学。1790年暑期徒步游历法国、瑞士、意大利。1791年毕业后徒步漫游了威尔士。他曾多次到苏格兰各地游历,广泛接触大自然和乡村风土民情。这首诗据说就是他游历时的收获;

另一种说法认为是诗人读了朋友哈金森的一则日记后写的。哈金森在日记中写道,在一次远足中,他偶然看到一位苏格兰高地农家女在麦田里一面劳作,一面唱歌。歌声悠扬哀婉,凄切动人。这些材料经过诗人点化,成了这首脍炙人口的抒情诗。

2.《希腊古瓮颂》

这首诗创作于1819年5月,当时正是社会对济慈迫害最厉害的时期。然而,即使在逆境中,诗人仍然没有停止对艺术和美的追求。同拜伦和雪莱一样,济慈也神往于希腊文明,古希腊的艺术成就更使他心醉。在这首诗中,一件肃穆的雕刻艺术品抓住了济慈的想象力,并引发了他的深思。

相关知识

“湖畔诗人”是指十九世纪英国浪漫主义运动中较早产生的一个流派。主要代表有华兹华斯、柯勒律治和骚塞。由于他们三人曾一同隐居于英国西北部的昆布兰湖区,先后在格拉斯米尔和文德美尔两个湖畔居住,以诗赞美湖光山色,所以有“湖畔诗人”之称。

英国浪漫主义运动的开端,是以华兹华斯和柯勒律治在1798年出版的《抒情歌谣集》为标志的。华兹华斯于1800年在该诗集再版时撰写的《序言》,成为英国浪漫主义向古典主义宣战的一篇艺术纲领。由于他们对古典主义传统法则的反抗,宣扬浪漫主义的艺术方法,故又将湖畔派诗人称为“浪漫派的反抗”。

“湖畔诗人”起初都同情法国革命,随着革命的深入,由害怕革命而退却,进而逃避现实,迷恋过去,美化中世纪的宗法制,幻想从古老的封建社会中去寻找精神的安慰与寄托。骚塞和华兹华斯曾先后被敕封为桂冠诗人,其中骚塞甚至公开与青年诗人拜伦、雪莱为敌。

课堂互动探究

1.如何理解《孤独的割麦女》这首诗第一节中割麦女的形象?

【提示】 在诗歌的第一节中,诗人描写了割麦女独自一人边收割边歌唱的情景,特别突出了割麦女孤独的形象。该诗节犹如一幅画扑面而来,读者的注意力一下子被吸引了。

细节揣摩

一切都是那么逼真形象,读者仿佛进入画面和诗人一起来到苏格兰高地,在诗人的引导下去亲眼目睹,亲耳聆听。这一效果的产生与本节的祈使句的运用和句子的现在时态是分不开的。祈使句是本节一个突出的特征,如第一行、第四行、第七行。这首诗当然是诗人宁静中的回忆,而读者是不能“回忆”的,为了使读者身临其境,诗人采用祈使句唤起读者的注意并指挥读者一起融入所描写的情景中。

2.《希腊古瓮颂》这首诗的第三节是如何深化“艺术的美是永恒的美”这一主题的?

【提示】 诗人对于想象中的古瓮图案完全陷入了强烈的迷醉。为了迫不及待地向这个象征理想美的古瓮抒发内心中对美的渴望,他一口气用了五个“幸福”和四个“永远”,用“不会剥落”的枝叶来暗示永恒的春天,用“新鲜”来形容吹笛人的歌曲,而“热情地心跳”更使读者仿佛触摸到了年轻恋人们怦怦跳动着的心房。

古瓮的艺术美确实给人们带来了一种“超凡的情态”。细心的读者不难发现,诗人此刻在无意中已经忽略了浮雕画面与真实场景的区别,图案变“活”了,达到了真正物我交融的境界。然而,诗人的想象力并未被局限在对艺术品本身的陶醉之中,而是带着深切的现实感。

3.《希腊古瓮颂》最后一节诗的主要内容是什么?

【提示】 第五节诗中诗人的现实感终于战胜了他的幻觉,他用“形状”“观照”“石雕”“形体”这些词来强调古瓮的属性。虽然古瓮上雕有恒久而美丽的田园风光,而且它的永恒艺术几乎可以使人“超越思想”,但它毕竟只是现实中一件毫无生气的艺术品而已。

因此,诗人只能称之为一首“冰冷的牧歌”,仿佛令人听见了上一节诗中“寂寥”的回想。现实世界充满了无法逃避的忧伤,万物稍纵即逝,也许只有古瓮所具有的美才是真实可靠的,于是,诗人发出了“等暮年使这世代都凋落,只有你如旧”的深长感喟。最后,诗人以极富哲理的诗句指出艺术所具有的抚慰的力量能给脱离不了苦难的后世人以启示。

4.《孤独的割麦女》第二节作者主要运用了什么表现手法来写割麦女?

【名师点拨】 第二节诗人运用反衬手法,展开想象,描绘了姑娘的歌声给自己带来的不尽的心灵享受,并运用沙漠里啼啭的夜莺和海岛上报春的杜鹃的啁啾来衬托姑娘歌声的美妙。这歌声仿佛是炎热荒凉的沙漠里夜莺清脆的啼啭,用甘露一般清鸣的歌声为行走在其间的旅人抚慰疲劳倦怠的身心;这歌声又像是遥远寒冷的赫布利底群岛在严岛上浸注崭新的生命。

深度探究

诗人在此节开头通过对于夜莺和杜鹃歌声的描写来反衬割麦女的歌声更加千转万回、动人心房。此种反衬笔法的运用,越是浓郁地描写夜莺和杜鹃之妙,越是从另一个角度大力赞美了姑娘的歌声之美。

5.《希腊古瓮颂》中的“古瓮”体现了作者怎样的想象力?

【名师点拨】 济慈的诗学原则尤其强调想象力的作用,他深信想象力是认识美、获得美的原动力。诗人正是用他的想象力在古瓮上发现了一种微妙而永恒的美。济慈认为只有靠想象的力量,从心灵出发,才能在心灵的旅程中观照这种美。

他首先把眼前的古瓮比作“寂静”的处子,它的完美因“沉默”和“悠久”的抚育而得以永恒。接着诗人又把它看成了一位“田园的史家”,讲述着“比诗还瑰丽”的故事,这是这位视诗歌为生命的诗人能给予的最大的赞颂。世外桃源般的“敦陂”或“阿卡狄”更流露出诗人对想象中的美好生活的羡慕。

1.《孤独的割麦女》

(1)诗人特别注重从自己独特的心理感受这个角度来体察劳动者的歌声,以自己心理感受的描写来烘托歌声的优美迷人,也折射出诗人的人文精神和对劳动人民的体恤与眷顾。

(2)诗人以普通生活中的事件和情景,清新流畅地将强烈的情感自然流露。无韵体的格律给了该诗自然的节奏与韵律,短小而又精致,其飘逸质朴的文笔和遣词造句,汇同大自然的旋律,使得这首诗读起来朗朗上口。

写作技法

2.《希腊古瓮颂》

(1)诗人把古瓮拟人化,比作寂静的处子,因为埋藏在地下年代已久,故古瓮的生活环境更是沉默的,历史也久远,所以它见证了许多东西,堪称为史学家。

(2)以诗一般的语言描绘出一幅幅生动形象的画面,又把想象出的画面停留在最动人心弦,最激发想象力的那一瞬间,从而使画面本身又具有了诗的特征。

结构图解

●素材开发

种麦子的人已经远去,麦子如期成熟,放眼望去一坝坝呈一种和碎银子类似的亮和白,在五月灼热的太阳底下闪闪发光。那么耀眼的麦子,那么耀眼的光茫,简直无法逼视了……

“看,一个孤独的高原姑娘/在远远的田野间收割,/一边割一边独自歌唱,——”这是英国著名诗人华兹华斯在《孤独的割麦女》中的诗句,诗人为我们塑造了割麦女孤独的形象。

写作素材积累

我们眼前仿佛是一片诱人的景色:随着最后一抹天光隐遁,夜幕越来越浓地降落下来,最后一把镰刀收回镰架,收割机怡然泊在村口,就像一艘安静的船泊在安静的港口。相同的是丰收每年都会如期而来,有村庄的地方就会有丰收。村庄一季又一季白花花的金灿灿的丰收,是最饱满最让人踏实的画卷。

●精彩运用

怀想天空

麦收时节,天空显得非常的明净。在黄金麦田上空,偶尔悠然地游过几朵白云。

麦收时节,中午常是烈日当空。我们勤劳的父母,不得不在烈日下劳动。因为作为农民,这是他们的义务。

我是一个农家子弟。我明白我们乡下的家长们要靠田地来生活,供我们上学。他们为了子女辛勤地劳动,但没有半句怨言。在家,我常听到他们说:“只要孩子搞好了,再苦再累,我们都愿意……”

农家子弟努力学习吧!全力以赴吧!我们敬爱的父母为了我们能过上好日子,他们埋头在烈日当空的麦田里收割麦子。那种滋味,你们体会过吗?

在即将奔赴高考考场的前两天,我体会到了。又热又累。当时,我唯一的希望就是快点把麦子割完,到家洗个澡,然后在床上睡五六个小时。

6月5日早晨,我爸起得很早。四点多钟就起了。他临下地时告诉我说:“你再睡会吧!六点钟起来做饭,然后洗洗衣服,八点钟到地里给我送饭。”

我睡醒后,拿起表一看:5:50。大概在学校里起早起惯了吧。我快速穿上衣服。我把衣服泡在铁盆里。然后,我进入厨房做饭。

我做好饭,洗好衣服。又把汤盛到饭盒里,拿了5个馍,一齐放到篮子里。我赶紧吃过饭。碗都没涮,便骑车下地了。

当我到地里时,父亲已割了七八垄了。他脸上有很多汗珠,衣服湿透了。他说:“你来,吃过了吗?我割光这一垄,再吃……”

大概四五分钟吧,他割光了。他从篮子里拿出饭盒、馍,边吃边说:“孩子,你爸没本事,明天到县城后好好休息!后天好好考,别紧张……”

我在烈日下割了五个多小时麦子。回到家,我没有吃饭。洗了个澡,就睡了。

现在,我在考场上做题。室内很凉快。当考试结束后,我要在烈日下站两小时,来感受那种烈日当空的滋味。

知能优化演练

美文佳作欣赏

水兮,水兮

李 红

一河碧水,与一位殉道者的英名一起响彻千年,澎湃汹涌了整部历史的河流。

如果说一座楼阁可以属于王勃,一爿草堂可以属于杜甫,甚至一个偌大的曲阜可以属于孔丘,那么,汨罗江应该是属于屈原的。

楚地的山川,浩瀚湘江,云梦

大泽,想象当年那位落魄逐臣,

就在这秀丽景致间披发行吟,乘一叶扁舟,朝发枉渚,夕宿辰阳,曾怎样在浩浩江水中上下行浮;

想象踽踽独行仰天长问的夫子,曾怎样辗转迁徙,上下求索,掩涕叹息;想象这皎然的江水是怎样承载了一副厚重的躯体和一颗升腾的灵魂……

澄净如练的碧波之上,渔夫喝酒划桨,一船楚歌一船潇洒。你何不也行吟泽畔,听渔歌唱晚,眺万顷碧波,载酒中流,心随水去?你何不“制芰荷以为衣兮”,“餐秋菊之落英”?

或者你就生活在“九歌”的境界中,做一个“九歌”中的人物:浪漫,多情,而又诗意纵横文采斐然。何苦“举世混浊”而“独清”,“众人皆醉”而“独醒”?你是知道的,尘秽鹊起,诸欲蜂扰,洁身净志是不合时宜的,而将内心的忧愤化为精神的火焰,尤为不合时宜。有高于一世之思想,却无高于一世之命运,这就是你的悲哀。

一个真性情的人活在一个最冷酷的现实中,一个最洁净的人活在一个最肮脏的泥塘里,一个最遵循内心真实的人面对的是种种的虚伪和狡诈。你无法对他们宽容,哪怕是丁点儿的虚与委蛇,你谨持自己理想的绝对纯洁。“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足”。世间至清至柔者,莫过于水。于是,你用沧浪清水浣濯自己的精神之“缨”,把生命托付清流,“质本洁来还洁去”。

一个忠于自己,忠于自己的感受,忠于自己内心真实的人死去了,一腔最殷红的热血流失在汨罗江中,我们民族的一些真性情也被冲淡了。

水能沐浴群生,扬清激浊。屈子自沉后两千多年,孤洁的王国维同样选择了天下之至柔的水。“思想而不自由毋宁死耳”,天命之年的王国维,茕茕向颐和园走来,仿佛疲惫劳顿后的从容归家。

佛香阁排云殿下的昆明湖波平如镜,如钩的银月清辉宁静,苍苍大树无语肃然。湖水只有叹息,感叹一位博古通今、满腹经纶的名副其实的大师,在维护自己信仰时的那份悲壮情怀。他遗书的开头两句,无疑是他自沉原因的最准确的揭密:“卑鄙与高尚同在,清泉与污水混流。义无再辱。”这是王国维全部的隐痛和决心。

顾炎武在《日知录·廉耻》一则中说:“……士大夫之无耻,是谓国贼。”知义者必勇,知耻者必勇,勇于赴死,绰绰有余。作为革命家的陈天华,看到国家已堕落得毫无尊严可言,他义无再辱,赴身日本海;作为小说家、戏剧家的老舍,面对斯文扫地,面对“人民艺术家”转眼沦为牛鬼蛇神,他义无再辱,自沉太平湖。他们选择了死亡,而死亡让生命趋于完美,让生命更具尊严。

千古悲欢,诉诸流水。信仰是灵魂的支撑,对一个刚直的文人来说,它比生命重要得多。当肉体的保存与精神的救赎发生无可避免的冲突时,他们毅然选择了后者,让肉体下沉,让精神在碧波中飞升。陈寅恪在为王国维写的纪念碑铭中这样写道:“先生之著述,或有时而不章。先生之学说,或有时而可商。惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤同久,共三光而永光。”

被鲁迅称为“中国的济慈”的诗人朱湘,在其《海葬》一诗中写道:“葬我在荷花池内/耳边有水蚓拖身/在绿荷叶的灯上/萤火虫时暗时明―葬我在泰山之巅/风声呜咽过孤松―不然,就烧我成灰/投入泛滥的春江/与落花一同漂去/无人知道的地方。”面对人生的悲辛,人心的冷酷,他亦赴身黄浦江中,以自己29岁的生命,完成了对信仰的至高无上的追求。

宇宙透明,月光皎洁,星辰晶莹,皆因其长沐银河之水。《礼记》说:水曰清涤。向义无再辱的自沉者表示敬意吧,他们以绿水清流,做了自己的殓衣,漾荡了自己的精神。奔涌的碧水会托起他们皎洁的灵魂。

【赏评】 本文的“水”不仅有表面上的纯净,更有精神上的澄澈。许多文人选择了与碧水溶为一体,他们愿意把自己生命中最后的美丽在碧水中绽放,这是一种精神层次的追求,物质世界的污浊让他们“义无再辱”,只有灵魂的升腾才是真正的信仰所在。对精神世界的追求可以让文人们放弃所有物质的优越。他们就像碧水,那么透明,能够一眼望穿。这就是文人——单纯、执著、质朴、纯净,这不正是水本身所要向我们揭示的吗?

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

孤独的割麦女 希腊古瓮颂

写作素材积累

知能优化演练

基础自主学案

课堂互动探究

美文佳作欣赏

孤独的割麦女 希腊古瓮颂

诗海探珠

水龙吟·西湖怀古

陈德武

东南第一名州,西湖自古多佳丽。临堤台榭,画船楼阁,游人歌吹。十里荷花,三秋桂子,四山晴翠。使百年南渡,一时豪杰,都忘却,平生志。

可惜天旋时异,藉何人雪当年耻?登临形胜,感伤今古,发挥英气。力士推山,天吴移水,作农桑地。借钱塘潮汐,为君洗尽,岳将军泪。

诗海探珠

【赏析】 写西湖的诗词,古往今来真不知有多少!南宋末年陈德武这首词虽题曰“怀古”,却更多是“感今”。上片叙西湖佳丽为指斥南宋君臣断送大好山河映衬;下片一幻想或许有人可“雪当年耻”,再幻想“发挥英气”,三幻想“力士推山,天吴移水,作农桑地”,四幻想“借钱塘潮汐”,为岳飞报仇雪恨。

幻想重重,转折层层,一股忧国伤时的感情,欲有所为却又明知已不可为,将复杂的矛盾心情和始终充满郁愤的爱国哀思,表达得委曲深刻。此词写景明丽,多用柳永《望海潮》句,其抒情可称得上是取径巧,用语柔,达情曲而蕴蓄的了,不失为一首爱国主义的佳篇。

基础自主学案

●词语积累

①绿荫:有叶树木底下的阴地。

②疲惫:形容非常疲乏。

③寂寥:寂静空旷,没声音。

④吟咏:有节奏地诵读;吟诵玩味。

⑤抚育:抚养照料。

⑥如愿以偿:指愿望实现。

⑦炽热:形容温度极高,极热;(情绪等)热烈。

⑧观照:仔细观察,审视。

⑨抚慰:安慰。

●名句名篇

还从未有过夜莺百啭,/唱出过如此迷人的歌,/在沙漠中的绿荫间/抚慰过疲惫的旅客;/还从未有过杜鹃迎春,/声声啼得如此震动灵魂,/在遥远的赫布利底群岛/打破过大海的寂寥。

(《孤独的割麦女》)

听见的乐声虽好,但若听不见/却更美;所以,吹吧,柔情的风笛;/不是奏给耳朵听,而是更甜,/它给灵魂奏出无声的乐曲。

(《希腊古瓮颂》)

●文学常识

走近作者

华兹华斯(1770-1850),英国诗人,与

___________、________同被称为“湖畔诗人”。华兹华斯生于律师之家,少孤,就学于剑桥大学,1790年和1791年两次赴法。当时正是法国大革命时期,

年轻的华兹华斯对革

命深表同情与向往。

柯勒律治

骚塞

回国后不久,局势剧变,华兹华斯对法国大革命的态度渐趋保守,最后,终于成为安享“桂冠诗人”称号的保守派。

1798年华兹华斯与柯勒律治共同发表的《抒情歌谣集》宣告了浪漫主义新诗的诞生。华兹华斯在1800年《抒情歌谣集》第二版的序言中详细阐述了浪漫主义新诗的理论,完成于1805年、发表于1850年的长诗《序曲》则是他最具有代表性的作品。

济慈(1795-1821)英国诗人,出生于______。自幼喜爱文学,由于家境窘困,不满16岁就离校学医。1816年,他认识了李·亨特、雪莱等著名诗人,受到他们的影响。后弃医从文,走上了诗歌创作的道路。

伦敦

他创作的第一首诗是《___________》,接着又写了许多优秀的十四行诗,他的这些早期诗作收集在1817年3月出版的第一本《诗集》中。

1818年到1820年,是济慈诗歌创作的鼎盛时期,他先后完成了《伊莎贝拉》、《圣亚尼节前夜》、《许佩里恩》等著名长诗,最脍炙人口的《夜莺颂》、《希腊古瓮颂》、《秋颂》等名篇也是在这一时期内写成的。济慈诗才横溢,与雪莱、拜伦齐名。

仿斯宾塞

他26岁就因肺病而早逝,可是他遗下的诗篇却一直誉满人间,被认为完美地体现了西方浪漫主义诗歌的特色,并被推崇为欧洲浪漫主义运动的杰出代表。

写作背景

1.《孤独的割麦女》

华兹华斯生于英格兰西北部湖区一律师家庭,八岁时离家求学,爱好大自然和诗歌。1787年进剑桥大学。1790年暑期徒步游历法国、瑞士、意大利。1791年毕业后徒步漫游了威尔士。他曾多次到苏格兰各地游历,广泛接触大自然和乡村风土民情。这首诗据说就是他游历时的收获;

另一种说法认为是诗人读了朋友哈金森的一则日记后写的。哈金森在日记中写道,在一次远足中,他偶然看到一位苏格兰高地农家女在麦田里一面劳作,一面唱歌。歌声悠扬哀婉,凄切动人。这些材料经过诗人点化,成了这首脍炙人口的抒情诗。

2.《希腊古瓮颂》

这首诗创作于1819年5月,当时正是社会对济慈迫害最厉害的时期。然而,即使在逆境中,诗人仍然没有停止对艺术和美的追求。同拜伦和雪莱一样,济慈也神往于希腊文明,古希腊的艺术成就更使他心醉。在这首诗中,一件肃穆的雕刻艺术品抓住了济慈的想象力,并引发了他的深思。

相关知识

“湖畔诗人”是指十九世纪英国浪漫主义运动中较早产生的一个流派。主要代表有华兹华斯、柯勒律治和骚塞。由于他们三人曾一同隐居于英国西北部的昆布兰湖区,先后在格拉斯米尔和文德美尔两个湖畔居住,以诗赞美湖光山色,所以有“湖畔诗人”之称。

英国浪漫主义运动的开端,是以华兹华斯和柯勒律治在1798年出版的《抒情歌谣集》为标志的。华兹华斯于1800年在该诗集再版时撰写的《序言》,成为英国浪漫主义向古典主义宣战的一篇艺术纲领。由于他们对古典主义传统法则的反抗,宣扬浪漫主义的艺术方法,故又将湖畔派诗人称为“浪漫派的反抗”。

“湖畔诗人”起初都同情法国革命,随着革命的深入,由害怕革命而退却,进而逃避现实,迷恋过去,美化中世纪的宗法制,幻想从古老的封建社会中去寻找精神的安慰与寄托。骚塞和华兹华斯曾先后被敕封为桂冠诗人,其中骚塞甚至公开与青年诗人拜伦、雪莱为敌。

课堂互动探究

1.如何理解《孤独的割麦女》这首诗第一节中割麦女的形象?

【提示】 在诗歌的第一节中,诗人描写了割麦女独自一人边收割边歌唱的情景,特别突出了割麦女孤独的形象。该诗节犹如一幅画扑面而来,读者的注意力一下子被吸引了。

细节揣摩

一切都是那么逼真形象,读者仿佛进入画面和诗人一起来到苏格兰高地,在诗人的引导下去亲眼目睹,亲耳聆听。这一效果的产生与本节的祈使句的运用和句子的现在时态是分不开的。祈使句是本节一个突出的特征,如第一行、第四行、第七行。这首诗当然是诗人宁静中的回忆,而读者是不能“回忆”的,为了使读者身临其境,诗人采用祈使句唤起读者的注意并指挥读者一起融入所描写的情景中。

2.《希腊古瓮颂》这首诗的第三节是如何深化“艺术的美是永恒的美”这一主题的?

【提示】 诗人对于想象中的古瓮图案完全陷入了强烈的迷醉。为了迫不及待地向这个象征理想美的古瓮抒发内心中对美的渴望,他一口气用了五个“幸福”和四个“永远”,用“不会剥落”的枝叶来暗示永恒的春天,用“新鲜”来形容吹笛人的歌曲,而“热情地心跳”更使读者仿佛触摸到了年轻恋人们怦怦跳动着的心房。

古瓮的艺术美确实给人们带来了一种“超凡的情态”。细心的读者不难发现,诗人此刻在无意中已经忽略了浮雕画面与真实场景的区别,图案变“活”了,达到了真正物我交融的境界。然而,诗人的想象力并未被局限在对艺术品本身的陶醉之中,而是带着深切的现实感。

3.《希腊古瓮颂》最后一节诗的主要内容是什么?

【提示】 第五节诗中诗人的现实感终于战胜了他的幻觉,他用“形状”“观照”“石雕”“形体”这些词来强调古瓮的属性。虽然古瓮上雕有恒久而美丽的田园风光,而且它的永恒艺术几乎可以使人“超越思想”,但它毕竟只是现实中一件毫无生气的艺术品而已。

因此,诗人只能称之为一首“冰冷的牧歌”,仿佛令人听见了上一节诗中“寂寥”的回想。现实世界充满了无法逃避的忧伤,万物稍纵即逝,也许只有古瓮所具有的美才是真实可靠的,于是,诗人发出了“等暮年使这世代都凋落,只有你如旧”的深长感喟。最后,诗人以极富哲理的诗句指出艺术所具有的抚慰的力量能给脱离不了苦难的后世人以启示。

4.《孤独的割麦女》第二节作者主要运用了什么表现手法来写割麦女?

【名师点拨】 第二节诗人运用反衬手法,展开想象,描绘了姑娘的歌声给自己带来的不尽的心灵享受,并运用沙漠里啼啭的夜莺和海岛上报春的杜鹃的啁啾来衬托姑娘歌声的美妙。这歌声仿佛是炎热荒凉的沙漠里夜莺清脆的啼啭,用甘露一般清鸣的歌声为行走在其间的旅人抚慰疲劳倦怠的身心;这歌声又像是遥远寒冷的赫布利底群岛在严岛上浸注崭新的生命。

深度探究

诗人在此节开头通过对于夜莺和杜鹃歌声的描写来反衬割麦女的歌声更加千转万回、动人心房。此种反衬笔法的运用,越是浓郁地描写夜莺和杜鹃之妙,越是从另一个角度大力赞美了姑娘的歌声之美。

5.《希腊古瓮颂》中的“古瓮”体现了作者怎样的想象力?

【名师点拨】 济慈的诗学原则尤其强调想象力的作用,他深信想象力是认识美、获得美的原动力。诗人正是用他的想象力在古瓮上发现了一种微妙而永恒的美。济慈认为只有靠想象的力量,从心灵出发,才能在心灵的旅程中观照这种美。

他首先把眼前的古瓮比作“寂静”的处子,它的完美因“沉默”和“悠久”的抚育而得以永恒。接着诗人又把它看成了一位“田园的史家”,讲述着“比诗还瑰丽”的故事,这是这位视诗歌为生命的诗人能给予的最大的赞颂。世外桃源般的“敦陂”或“阿卡狄”更流露出诗人对想象中的美好生活的羡慕。

1.《孤独的割麦女》

(1)诗人特别注重从自己独特的心理感受这个角度来体察劳动者的歌声,以自己心理感受的描写来烘托歌声的优美迷人,也折射出诗人的人文精神和对劳动人民的体恤与眷顾。

(2)诗人以普通生活中的事件和情景,清新流畅地将强烈的情感自然流露。无韵体的格律给了该诗自然的节奏与韵律,短小而又精致,其飘逸质朴的文笔和遣词造句,汇同大自然的旋律,使得这首诗读起来朗朗上口。

写作技法

2.《希腊古瓮颂》

(1)诗人把古瓮拟人化,比作寂静的处子,因为埋藏在地下年代已久,故古瓮的生活环境更是沉默的,历史也久远,所以它见证了许多东西,堪称为史学家。

(2)以诗一般的语言描绘出一幅幅生动形象的画面,又把想象出的画面停留在最动人心弦,最激发想象力的那一瞬间,从而使画面本身又具有了诗的特征。

结构图解

●素材开发

种麦子的人已经远去,麦子如期成熟,放眼望去一坝坝呈一种和碎银子类似的亮和白,在五月灼热的太阳底下闪闪发光。那么耀眼的麦子,那么耀眼的光茫,简直无法逼视了……

“看,一个孤独的高原姑娘/在远远的田野间收割,/一边割一边独自歌唱,——”这是英国著名诗人华兹华斯在《孤独的割麦女》中的诗句,诗人为我们塑造了割麦女孤独的形象。

写作素材积累

我们眼前仿佛是一片诱人的景色:随着最后一抹天光隐遁,夜幕越来越浓地降落下来,最后一把镰刀收回镰架,收割机怡然泊在村口,就像一艘安静的船泊在安静的港口。相同的是丰收每年都会如期而来,有村庄的地方就会有丰收。村庄一季又一季白花花的金灿灿的丰收,是最饱满最让人踏实的画卷。

●精彩运用

怀想天空

麦收时节,天空显得非常的明净。在黄金麦田上空,偶尔悠然地游过几朵白云。

麦收时节,中午常是烈日当空。我们勤劳的父母,不得不在烈日下劳动。因为作为农民,这是他们的义务。

我是一个农家子弟。我明白我们乡下的家长们要靠田地来生活,供我们上学。他们为了子女辛勤地劳动,但没有半句怨言。在家,我常听到他们说:“只要孩子搞好了,再苦再累,我们都愿意……”

农家子弟努力学习吧!全力以赴吧!我们敬爱的父母为了我们能过上好日子,他们埋头在烈日当空的麦田里收割麦子。那种滋味,你们体会过吗?

在即将奔赴高考考场的前两天,我体会到了。又热又累。当时,我唯一的希望就是快点把麦子割完,到家洗个澡,然后在床上睡五六个小时。

6月5日早晨,我爸起得很早。四点多钟就起了。他临下地时告诉我说:“你再睡会吧!六点钟起来做饭,然后洗洗衣服,八点钟到地里给我送饭。”

我睡醒后,拿起表一看:5:50。大概在学校里起早起惯了吧。我快速穿上衣服。我把衣服泡在铁盆里。然后,我进入厨房做饭。

我做好饭,洗好衣服。又把汤盛到饭盒里,拿了5个馍,一齐放到篮子里。我赶紧吃过饭。碗都没涮,便骑车下地了。

当我到地里时,父亲已割了七八垄了。他脸上有很多汗珠,衣服湿透了。他说:“你来,吃过了吗?我割光这一垄,再吃……”

大概四五分钟吧,他割光了。他从篮子里拿出饭盒、馍,边吃边说:“孩子,你爸没本事,明天到县城后好好休息!后天好好考,别紧张……”

我在烈日下割了五个多小时麦子。回到家,我没有吃饭。洗了个澡,就睡了。

现在,我在考场上做题。室内很凉快。当考试结束后,我要在烈日下站两小时,来感受那种烈日当空的滋味。

知能优化演练

美文佳作欣赏

水兮,水兮

李 红

一河碧水,与一位殉道者的英名一起响彻千年,澎湃汹涌了整部历史的河流。

如果说一座楼阁可以属于王勃,一爿草堂可以属于杜甫,甚至一个偌大的曲阜可以属于孔丘,那么,汨罗江应该是属于屈原的。

楚地的山川,浩瀚湘江,云梦

大泽,想象当年那位落魄逐臣,

就在这秀丽景致间披发行吟,乘一叶扁舟,朝发枉渚,夕宿辰阳,曾怎样在浩浩江水中上下行浮;

想象踽踽独行仰天长问的夫子,曾怎样辗转迁徙,上下求索,掩涕叹息;想象这皎然的江水是怎样承载了一副厚重的躯体和一颗升腾的灵魂……

澄净如练的碧波之上,渔夫喝酒划桨,一船楚歌一船潇洒。你何不也行吟泽畔,听渔歌唱晚,眺万顷碧波,载酒中流,心随水去?你何不“制芰荷以为衣兮”,“餐秋菊之落英”?

或者你就生活在“九歌”的境界中,做一个“九歌”中的人物:浪漫,多情,而又诗意纵横文采斐然。何苦“举世混浊”而“独清”,“众人皆醉”而“独醒”?你是知道的,尘秽鹊起,诸欲蜂扰,洁身净志是不合时宜的,而将内心的忧愤化为精神的火焰,尤为不合时宜。有高于一世之思想,却无高于一世之命运,这就是你的悲哀。

一个真性情的人活在一个最冷酷的现实中,一个最洁净的人活在一个最肮脏的泥塘里,一个最遵循内心真实的人面对的是种种的虚伪和狡诈。你无法对他们宽容,哪怕是丁点儿的虚与委蛇,你谨持自己理想的绝对纯洁。“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足”。世间至清至柔者,莫过于水。于是,你用沧浪清水浣濯自己的精神之“缨”,把生命托付清流,“质本洁来还洁去”。

一个忠于自己,忠于自己的感受,忠于自己内心真实的人死去了,一腔最殷红的热血流失在汨罗江中,我们民族的一些真性情也被冲淡了。

水能沐浴群生,扬清激浊。屈子自沉后两千多年,孤洁的王国维同样选择了天下之至柔的水。“思想而不自由毋宁死耳”,天命之年的王国维,茕茕向颐和园走来,仿佛疲惫劳顿后的从容归家。

佛香阁排云殿下的昆明湖波平如镜,如钩的银月清辉宁静,苍苍大树无语肃然。湖水只有叹息,感叹一位博古通今、满腹经纶的名副其实的大师,在维护自己信仰时的那份悲壮情怀。他遗书的开头两句,无疑是他自沉原因的最准确的揭密:“卑鄙与高尚同在,清泉与污水混流。义无再辱。”这是王国维全部的隐痛和决心。

顾炎武在《日知录·廉耻》一则中说:“……士大夫之无耻,是谓国贼。”知义者必勇,知耻者必勇,勇于赴死,绰绰有余。作为革命家的陈天华,看到国家已堕落得毫无尊严可言,他义无再辱,赴身日本海;作为小说家、戏剧家的老舍,面对斯文扫地,面对“人民艺术家”转眼沦为牛鬼蛇神,他义无再辱,自沉太平湖。他们选择了死亡,而死亡让生命趋于完美,让生命更具尊严。

千古悲欢,诉诸流水。信仰是灵魂的支撑,对一个刚直的文人来说,它比生命重要得多。当肉体的保存与精神的救赎发生无可避免的冲突时,他们毅然选择了后者,让肉体下沉,让精神在碧波中飞升。陈寅恪在为王国维写的纪念碑铭中这样写道:“先生之著述,或有时而不章。先生之学说,或有时而可商。惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤同久,共三光而永光。”

被鲁迅称为“中国的济慈”的诗人朱湘,在其《海葬》一诗中写道:“葬我在荷花池内/耳边有水蚓拖身/在绿荷叶的灯上/萤火虫时暗时明―葬我在泰山之巅/风声呜咽过孤松―不然,就烧我成灰/投入泛滥的春江/与落花一同漂去/无人知道的地方。”面对人生的悲辛,人心的冷酷,他亦赴身黄浦江中,以自己29岁的生命,完成了对信仰的至高无上的追求。

宇宙透明,月光皎洁,星辰晶莹,皆因其长沐银河之水。《礼记》说:水曰清涤。向义无再辱的自沉者表示敬意吧,他们以绿水清流,做了自己的殓衣,漾荡了自己的精神。奔涌的碧水会托起他们皎洁的灵魂。

【赏评】 本文的“水”不仅有表面上的纯净,更有精神上的澄澈。许多文人选择了与碧水溶为一体,他们愿意把自己生命中最后的美丽在碧水中绽放,这是一种精神层次的追求,物质世界的污浊让他们“义无再辱”,只有灵魂的升腾才是真正的信仰所在。对精神世界的追求可以让文人们放弃所有物质的优越。他们就像碧水,那么透明,能够一眼望穿。这就是文人——单纯、执著、质朴、纯净,这不正是水本身所要向我们揭示的吗?

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用