2013【优化方案】语文版语文选修中外现代诗歌欣赏:第七单元秋日 荒原(节选)

文档属性

| 名称 | 2013【优化方案】语文版语文选修中外现代诗歌欣赏:第七单元秋日 荒原(节选) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-21 16:15:01 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

秋日 荒原(节选)

写作素材积累

知能优化演练

基础自主学案

课堂互动探究

美文佳作欣赏

秋日 荒原(节选)

诗海探珠

六月二十日夜渡海

苏 轼

参横斗转欲三更,

苦雨终风也解晴。

云散月明谁点缀,

天容海色本澄清。

空余鲁叟乘桴意,

粗识轩辕奏乐声。

九死南荒吾不恨,

兹游奇绝冠平生。

诗海探珠

【赏析】 这首诗写于遇大赦北归途中。结束四年流放生涯,六十五岁高龄的诗人心情是复杂的,欣喜之余,不无愤慨,只是旷达的情怀把它掩盖住,不容易被人看出来。

前两句即景抒情,诗人长期受到残酷迫害,他们所呼唤出的“苦雨终风”,遮天蔽日,而今随着“参横斗转”,老天终于放“晴”了,叫人怎不惊喜?颔联写诗人所盼望的美好景象或许就要来临。颈联用孔子和黄帝两个典故,抒发自己流放海南的感受。当自己改革弊政的方略难以实施,

而今渡海北归,才能粗略领悟中原音乐(喻政治形势),其间沧桑巨变,令人感慨万端。尾联用屈原“虽九死其犹未悔”作结。把流放说是“游”,而且还是一生中最奇绝的,诙谐幽默中饱含无尽的辛酸痛楚,其中对李、章、蔡之流的调侃,乃至嘲讽,正潜藏于言辞中。诗人超脱的风度,旷达的襟怀,豪放的性格,不但令奸佞之徒咬牙,更教他们发抖。

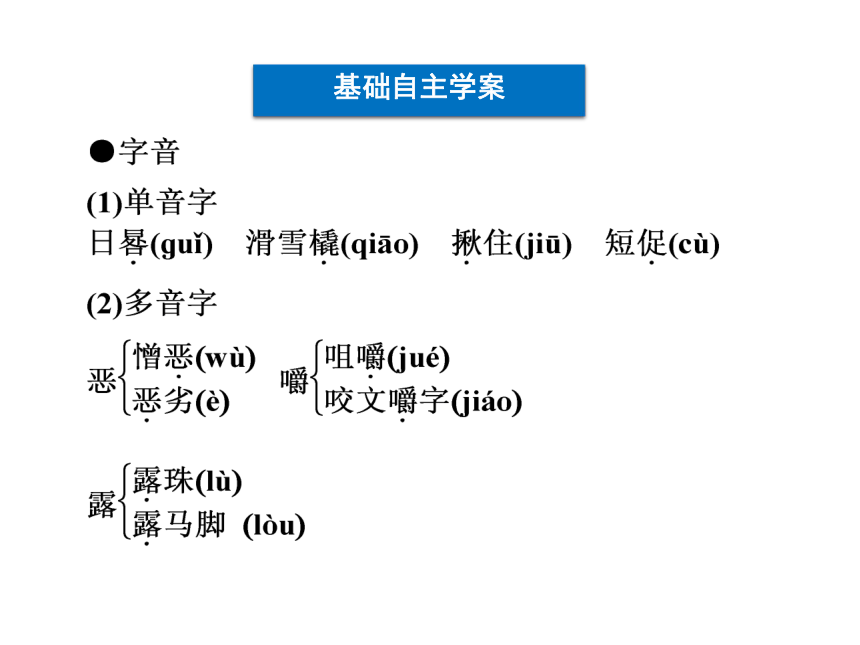

基础自主学案

●词语积累

①日晷:又称“日规”,是我国古代利用日影测得时刻的一种计时仪器。

②迟钝:形容人的(感官、思想、行动等)反应慢、不灵敏和动作行动缓慢。

③出人意外:出于人们的意料之外,都没想到的。

④鱼贯:像游鱼一样一个挨一个地接近着(走)。

⑤破晓:天刚刚亮。

⑥挖掘:挖;发掘。

⑦短促:时间极短;急促。

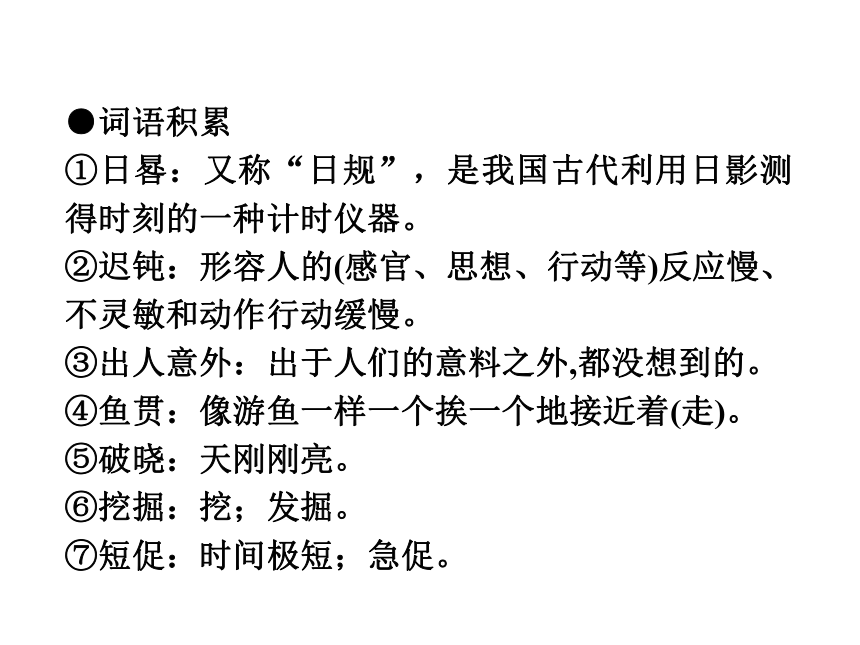

●名句名篇

谁这时没有房屋,就不必建筑,/谁这时孤独,就永远孤独,/就醒着,读着,写着长信,/在林荫道上来回/不安地游荡,当着落叶纷飞。

(《秋日》)

我要指点你一件事,它既不像/你早起的影子,在你后面迈步,/也不像傍晚的,站起身来迎着你;/我要给你看恐惧在一把尘土里。

(《荒原(节选)》)

●文学常识

走近作者

勒内·马利亚·里尔克

(1875-1926),________诗人。生于

铁路职工家庭,大学攻读哲学、艺术

与文学史。1897年后怀着孤独、寂寞

的心情遍游欧洲各国。会见过托尔斯泰,给大雕塑家罗丹当过秘书,并深受法国象征派诗人波德莱尔等人的影响。第一次世界大战时曾应征入伍,1919年迁居瑞士。

奥地利

里尔克的早期创作具有鲜明的布拉格地方色彩和波希米亚民歌风味。如诗集《生活与诗歌》(1894)、《梦幻》(1897)等。但内容偏重神秘、梦幻与哀伤。欧洲旅行之后,他改变了早期偏重主观抒情的浪漫风格,写作以直觉形象象征人生和表现自己思想感情的“咏物诗”,对资本主义的“异化”现象表示抗议,对人类平等互爱提出乌托邦式的憧憬。著名作品有借赞美上帝以展现资本主义没落时期精神矛盾的长诗《祈祷书》(1905)、《新诗集》(1907)和《新诗

续集》(1908)。晚年,他思想更趋悲观。代表作为长诗《___________》(1923)和诸多14行诗。

T·S·艾略特(1888-1965),______诗人,文学评论家。1906年进入哈佛大学攻读哲学,第一次世界大战爆发时,他在英国牛津大学研读希腊哲学,1915年是他人生道路的重大转折:放弃以哲学研究为终身职业,转向诗歌创作和文学批评。1947年获哈佛大学名誉博士学位,1948

杜依诺哀歌

美国

年因诗歌《____________》获诺贝尔文学奖。被认为是第二次世界大战前用英语写作的最有影响的诗人,对英美现代派文学及新批评派评论起了开拓作用。主要诗作包括《阿尔弗瑞德·普鲁弗洛克的情歌》、《一位夫人的写照》、《小老头》、《荒原》、《空心人》、《灰星期三》、《四个四重奏》。最著名的诗剧是《大教堂凶杀案》。最有影响的文学评论有《传统与个人才能》、《批评的功能》、《诗歌的用途和批评的用途》。

四个四重奏

写作背景

1.《秋日》

1893年第一次坠入情网,并由初恋情人资助出版第一部诗集《生活与歌》,两年半后分手。1897年5月里尔克结识了俄国将军的女儿莎乐美。那年她36岁,比里尔克大14岁,里尔克一见到莎乐美就坠入情网,并在一个月的猛烈进攻下使莎乐美投降。整整三年,莎乐美就是他的全部中心,在一切之上,莎乐美给予了他最具穿透力的爱情,给予他真正的安全感和自信,虽然在1901年中断

了通信,并在1902年与画家克拉克结婚并认识了罗丹,在1903年又恢复了通信,此后,里尔克和她从原来的耳鬓厮磨相互影响转为相敬如宾,友情持续一生。《秋日》就是在1902年新婚不久去巴黎为一家出版社写关于罗丹传记之后一个月写下的,应该是在九月。

2.《荒原(节选)》

《荒原》是艾略特的代表作,被认为是现代派诗歌的里程碑,西方文学中的一部具有划时代意义的杰作。这首诗原稿有800多行,后被庞德大段大段地删,删成现在我们所看到的434行。对此艾略特竟然毫无意见,他说:“这首诗本来就没有什么构架。”他甚至说:“在写《荒原》时,我甚至不在乎懂不懂得自己在讲些什么。”这首诗最初发表时,几乎无人能懂。后来艾略特给诗加了50多条注释,但是读者在研读过注释之后,

发现这些注释也并不好理解,于是人们希望诗人能给他的注释再作注释。艾略特自然不会这样做了,因为这样一来,他会永远地注释下去。这首长诗难懂的原因部分还在于艾略特的哲学思想,即直觉主义认识论和悲观主义的不可知论。作者的文艺观也决定了他的创作的难以理解。艾略特的“客观对应物”理论将诗看成是一种象征。人们要理解作品不能只限于理解字词的意义,而应该掌握事物的场景的象征意义。

相关知识

超现实主义是在法国开始的文学艺术流派,源于达达主义,并且对于视觉艺术的影响深远。于1920年至1930年间盛行于欧洲文学及艺术界中。探究此派别的理论根据是受到佛洛依德的精神分析影响,致力于发现人类的潜意识心理。因此主张放弃逻辑、有序的经验记忆为基础的现实形象,而呈现人的深层心理中的形象世界,尝试将现实观念与本能、潜意识与梦的经验相融合。它的主

要特征,是以所谓“超现实”、“超理智”的梦境、幻觉等作为艺术创作的源泉,认为只有这种超越现实的“无意识”世界,才能摆脱一切束缚,最真实地显示客观事实的真面目。超现实主义给传统对艺术的看法有了巨大的影响。也常被称为超现实主义运动。或简称为超现实。

课堂互动探究

1.《秋日》这首诗第一节的两组意象有何关系?

【提示】 这首诗开篇就确定了谈话的对象是上帝“主啊!是时候了”。这语气短促而庄重,甚至有种命令的口吻。“夏日曾经很盛大”,显然是一种感叹,即不可一世的夏天终于过去了。是

细节揣摩

时候了,是“把你的阴影落在日晷上,让秋风刮过田野”的时候了。这两组意象有一种奇妙的对位关系,即“你的阴影”与“秋风”,“日晷”与“田野”在上下文中彼此呼应,互为因果。你的影子是有形的,而日晷是通过影子的方位确定时间的;风却是无形的,田野是日晷在时空上的扩展。

2.为什么说《秋日》这首诗的第三节是全诗的高潮?

【提示】 “谁这时没有房屋,就不必建筑,/谁这时孤独,就永远孤独”,这两个名句几乎概括了里尔克一生的主题,即他没有故乡,注定永远寻找故乡。大约在此两年前,他在给他的女友后来成为妻子的信中写道:“您知道吗?倘若我假装已在其他什么地方找到了家园和故乡,那就是不忠诚。我不能有小屋,不能安居,我要做的就

是漫游和等待。”也许是这两句最好的注释。“就醒着,读着,写着长信,/在林荫道上来回/不安地游荡,当着落叶纷飞。”从开端的两句带哲理性的自我总结转向客观白描,和自己拉开距离,像电影镜头从近景推远,从室内来到户外,以一个象征性的漂泊意象结尾。最后三句都是处于动态中:醒着,读着,写信,徘徊。而落叶纷飞强化了这一动态,凸现了孤独与漂泊的凄凉感。

3.《荒原》节选部分中的“荒原”具有怎样的象征意义?

【提示】 将西方社会描绘为万物萧瑟,生机寂灭的荒原。起首几句便流露出诗人深深的痛苦和无尽的失望和悲哀。春天原本该万物复苏,生意盎然,而在诗人的笔下,现代文明的象征伦敦却是一片枯萎的荒原。在这没有生气的栖息之所,人不生不死,虽生犹死,心中唯有幻灭和绝望,眼前的世界只泛滥着海一样的情欲。在这令人窒息的现实中充斥着庸俗卑下的人欲,死亡的阴云浓浓地罩在了西方世界的上空,人们在浑浑噩噩之中走向死亡。诗人把现实社会比作地狱,把现代人视为没有灵魂的幽灵。

4.《秋日》这首诗作者是如何传达自己激情的?

【名师点拨】 这是一首完美到几乎无懈可击的诗作。从整体上看,每节递增一句的阶梯式的结构是刻意营造的,逐步推向最后的高潮。复杂音调的变换成为动力,使主题层层展开:开篇显然与上帝有某种共谋关系,同时带有胁迫意味;第二节的酿造过程是由外向内的转化,这创造本身成为上帝与人的中介;第三节是人生途中的困惑

深度探究

与觉醒,是对绝对孤独的彻悟。这三节是从上帝到自然到人,最终归结于人的存在。这是一首充满激情的诗:“主啊!是时候了”和“谁这时没有房屋,就不必建筑/谁这时孤独,就永远孤独”,但同时又非常克制,像激流被岩石压在地下,有时才喷发出来。这激情来自正视人类生存困境的勇气,因触及我们时代的“痛点”而带来精神升华。这首诗的玄妙正是基于意象的可感性,读者由此进入,体验一个漂泊者内心的激情。

5.从《荒原》选文中的典故可以看出这首诗主题是什么?

【名师点拨】 在《荒原》中,作者大量运用典故,这些典故恰恰可以看出这首诗的主题:精神的撕裂与死亡。人们不但不懂得拯救,反而以无限膨胀的欲望去挤压精神的干瘪尸体,这是当代社会的巨大悲哀。艾略特借用大量的典故,以拼贴画似的手法让我们看到西方文明的碎片,深感这种被撕裂的精神文明急需水来滋润,却被欲望之火焚烧着。诗人忧愤地喊出那个时代的危机。几十年过去了,物欲膨胀与精神萎缩的对比更加强烈,在人类精神的地图上绿色已渐渐消退。

1.《秋日》

整首诗歌采用推进式的阶梯结构,是诗人刻意布局的,第一节大自然与上帝与“我”的契合,第二节的酿酒过程成为感悟的中介,推导出第三节诗人要真正表达对孤独的理解与彻悟。这首诗的妙处就在于将大家熟知的意象进行组合,让我们轻松地走进了诗人的内心,并体验和激发了我们心灵深处的寂寞心情,并使我们激动不已。

写作技法

2.《荒原(节选)》

(1)诗歌中意象的使用很具特色。比如,发芽的尸体,在死水中垂钓的渔夫,长着孩子脸的蝙蝠等。这些鲜明的意象常常同时还有隐喻和转喻的特点。

(2)诗人用非常简练的笔墨,将有明显对照的节奏、词语、意象等放在一起,准确地勾画出时代特点和人的精神面貌。

(3)诗中大量使用的历史事件,同今天的绝望与荒凉形成对比。诗歌常常是戏谑式地引用大量作家的作品片断,突现出今日西方文体的颓败。

结构图解

●素材开发

“让秋风刮过田野。/让最后的果实长得丰满,/再给它们两天南方的气候,/迫使它们成熟,/把最后的甘甜酿入浓酒。”这是诗人里尔克在《秋日》里的诗句。

秋天具有诗人的气质,不仅因为其神态深沉、忧郁,他简洁、率直的动作,正是诗人的姿势。诗歌是世上最“露”的语言,去掉一切表面的东西,惟保留内心的纯净。秋天的许多景致,都给人这种吹沙到金的感受。

写作素材积累

秋风清,秋月明。微凉的秋夜,一张银质的脸从清澈的秋里抬起来,冷峻,清新。她洗尽孤旅的倦尘,洗尽所有关于她的传说,以稀世的纯洁照彻寥廓秋空。

秋天谱写了一首首生命的挽歌,它凋落了多少娇嫩的容颜,枯萎了多少青春的绿野。无数片依依飘落的黄叶,是对生命的眷恋?还是对世间的怀念?

●精彩运用

一个人走在秋天里

清晨,一个人走在秋天里,冷飕飕的风迎面吹来,我的心不禁沉沉的跌落无底的深渊,裹紧了单薄的衣裳,习惯性的抱住了自己削瘦的肩膀,茫然空灵身姿默默地领略着秋季如刀的杀气。“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。”我自是无法写出易安居士的传诵千古的佳句,但那份凄清寂寥的深秋怀人如此相通!在秋天晨曦的缝隙里,我唯有沉默,静寂的可以听见自己的心跳,微弱却又清晰。秋天只过去了一半,冬天却仿佛早早的来临。

我常常在秋天里留连,心里煎熬着对追逐的依恋和不舍。知道自己赌气说出放手那两个字,对生活的不甘用自己的隐忍来掩饰。当自己默念发誓结束追逐时,却早已潸然泪下。活在当下,不应该放弃追逐阳光,不应该放弃追逐人生的愿望,不应该放弃追逐人生的欢乐,但是无论自己怎样的默念千万个不应该,最终还是不经意间的放弃,只留下自己慵懒失魂的躯体。

蓦然回首,29的年少时光,回忆那段生机勃发的日子,有多少感动永存心底,细数我点滴的快乐和痛苦,都是刻骨铭心的记忆。流逝的岁月,无情的光阴,追逐伴我日出日落,夜月晨昏。当我行走在承载着我青春的梧桐树荫下时,当我游荡在承载着我失落情怀的富春江畔时,才感觉到时间过的真快!有种思绪,不管你逃到哪里,它依然缠住你;有种情怀,不管你置身何地,它总是如影随行,永远挥之不去。岁月的碾痕已经深深

地铭刻在心里,溶入血液,汇成一体,无法回避,因为,一旦试图回避,同样也会丢弃了自己。我喜欢独自在秋季去寻找曾经留有足迹的地方,喜欢曾经欢笑过的山水,贪婪地呼吸着那里的空气,寻求往日的气息,回忆一个个与你的故事,回忆一次次挥霍没有挥霍完的青春,然后一个个的拉下剧终的帷幕。我不是一个惧怕秋煞的人,但是今秋——却漂白了我的黑发,雕刻了我的泪颜。

眼前的秋,梧桐叶在风中瑟瑟作响,偶有飘落,我的脚步竟踌躇不前,呆立许久,它把自己的生命以另外一种生存的形态在一个轮回中复活,永恒。而我,突然的豁达,在这刹那间突然感悟:自己应该赋予秋季最真最纯最韧的情感,因为当爱从身边渐走渐远,错过的也许并不是他这个人,而是你一生的幸福。

一个身穿墨绿长裙,白色高跟鞋的女人在江南无人的秋天里缓缓地走着……

知能优化演练

美文佳作欣赏

彩色的荒漠

雷抒雁

从库尔勒出城不久,车子就离开国

道,进入油田公路。新修的石油公

路,像一支黑亮的箭镞直直地射向

前方。前方,是茫茫的戈壁,是黄沙漫漫的塔克拉玛干沙漠,以及举世闻名的西气东送的第一口气井。车子全速奔驰在戈壁上。在我们的视野里,

地平线的远处,是无遮无拦的穹隆和淡淡升腾着的云朵。开阔的戈壁,像是一方棋盘,偶尔看见一团两团圆圆的草棵,像是刻意摆下的一局残棋。生存与死亡,在这里艰难地进行命运的博弈。我们来到这里,已是深秋时节,灰色,到处是灰色。

沿着公路,我们向塔中油田进发。这一条路将劈开塔克拉玛干沙漠直通塔里木盆地的中心。那里,将是另一种风景,另一幅图画,另一样色彩。

塔里木河是一条河岸散乱的河流,夏季过去,汹涌的河水已变得平静和细瘦。河的两岸,是密密麻麻的胡杨树林。这些树,多数已经飘落了黄色的叶子,呈现出一种刚劲和苍凉。车子向前,茂密的树林,渐次变得稀疏。树的脚下,已经薄薄厚厚地铺上一片黄沙。独立的树木,有的如石雕,有的如铜雕。虽然,它们也许已经死去,年复一年的风沙,折断了树枝,剥开了树皮,可是树的

残干依然挺立,像是一群强悍的舞者,向天空和大地顽强地倾诉着它们的意志和信念。 我喜欢这些树,视它们为上天兆示给人类的精神榜样。和我一样,石油工人们也喜欢胡杨树,曾经为了保护26棵胡杨,他们七次挪动井位,多花费了200万元人民币。渐行渐远,塔里木河水显然已无力哺育这些植物,塔克拉玛干高大的沙丘,已愈来愈稠密地拥挤在道路的两边。

可是,这一条沙漠公路却宽阔、平坦,不逊于我在内地看到的任何一条道路。笔直的道路随沙丘的起伏,上上下下。炎夏地表温度达到60℃~70℃。你尽可以想象炎热、干燥、漠风会怎样折磨工人们的血肉之躯;但你无法想象,他们以怎样的智慧固定流沙,夯实路基,让这路像同沙漠与生俱来一样。

翻过几座沙山,眼前一亮,只见一片银灰色的油罐塔高耸,巨大的弯弯折折的银灰色管道在塔间穿绕;还有一些雄伟的建筑和这些油塔管道比肩而立。阳光下,银色、金色、棕色,各种由建筑物放射出的光芒,让人顿时抖落了长途奔驰的困倦与疲惫。塔中油田到了。仰望那些建筑,那一瞬,脑海中突然闪现出唐僧师徒历尽波折,看到了西天胜景时的那番惊讶和喜悦。明知一切都是真实的,你有时还不得不问自己:这会不会是幻觉?

在这一切色彩中,最鲜艳夺目的,是石油工人身着的工装的红色。那是一种让人肃然起敬的颜色。红帽、红衣、红裤,有如朝霞,有如春花,更似共和国飘扬的旗帜,照耀着这一片沙漠。在油田,我看到最显眼、最有气势的两句话:“只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生。”这句话被写在墙壁上,刻在石头上,嵌在沙丘上。是心声,也是写照;是鼓动,更是诺言。

我们的终点是伟大的西气东送工程的起点——克拉2号气井。和沙漠地貌截然不同,这里是犬牙交错、怪石林立的雅丹地貌。没有路,钻井的迁移甚至不得不动用直升机。石油工人硬是在这乱石中,打下了井,钻出了气,修成了路,铺下了管道。当我把耳朵贴近输气管道,听见丝丝的天然气奔走的急促喘息声,那一刻,真有点让人激动。它们翻山越岭,渡江跨河,要到数千里之遥

的上海、北京。那一刻,我真想让北京的亲友知道,当你们为做午餐轻轻转动天然气灶的开关旋钮时,我能听见那清脆快活的声音,我的心跳正激荡在这离你们遥远而又亲近的地方。

虽说是深秋,草木尽枯,但我却看到了荒漠里最令人难忘的色彩。

【赏评】 这篇文章是当代著名诗人、作家雷抒雁的一篇游记散文。作品通过对奋战于大西北戈壁滩深处的石油工人的刻画,赞美了他们坚韧、坚强、高尚的精神品质,顽强的意志,坚定的信念及其爱国、爱民之情。全文在结构上逐层深入,形象而又生动地展示了主题。“荒漠”给人的感觉应是荒凉、死寂,其色彩应是单调的,可作者在前面冠以“彩色”来修饰,便很好地吸引了读者,激发了读者的阅读兴趣。本文逐层铺垫,步步深入,跌宕有致,综合运用多种艺术手法,充分赞美了为西气东送工程做出巨大贡献的劳动者、创造者。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

秋日 荒原(节选)

写作素材积累

知能优化演练

基础自主学案

课堂互动探究

美文佳作欣赏

秋日 荒原(节选)

诗海探珠

六月二十日夜渡海

苏 轼

参横斗转欲三更,

苦雨终风也解晴。

云散月明谁点缀,

天容海色本澄清。

空余鲁叟乘桴意,

粗识轩辕奏乐声。

九死南荒吾不恨,

兹游奇绝冠平生。

诗海探珠

【赏析】 这首诗写于遇大赦北归途中。结束四年流放生涯,六十五岁高龄的诗人心情是复杂的,欣喜之余,不无愤慨,只是旷达的情怀把它掩盖住,不容易被人看出来。

前两句即景抒情,诗人长期受到残酷迫害,他们所呼唤出的“苦雨终风”,遮天蔽日,而今随着“参横斗转”,老天终于放“晴”了,叫人怎不惊喜?颔联写诗人所盼望的美好景象或许就要来临。颈联用孔子和黄帝两个典故,抒发自己流放海南的感受。当自己改革弊政的方略难以实施,

而今渡海北归,才能粗略领悟中原音乐(喻政治形势),其间沧桑巨变,令人感慨万端。尾联用屈原“虽九死其犹未悔”作结。把流放说是“游”,而且还是一生中最奇绝的,诙谐幽默中饱含无尽的辛酸痛楚,其中对李、章、蔡之流的调侃,乃至嘲讽,正潜藏于言辞中。诗人超脱的风度,旷达的襟怀,豪放的性格,不但令奸佞之徒咬牙,更教他们发抖。

基础自主学案

●词语积累

①日晷:又称“日规”,是我国古代利用日影测得时刻的一种计时仪器。

②迟钝:形容人的(感官、思想、行动等)反应慢、不灵敏和动作行动缓慢。

③出人意外:出于人们的意料之外,都没想到的。

④鱼贯:像游鱼一样一个挨一个地接近着(走)。

⑤破晓:天刚刚亮。

⑥挖掘:挖;发掘。

⑦短促:时间极短;急促。

●名句名篇

谁这时没有房屋,就不必建筑,/谁这时孤独,就永远孤独,/就醒着,读着,写着长信,/在林荫道上来回/不安地游荡,当着落叶纷飞。

(《秋日》)

我要指点你一件事,它既不像/你早起的影子,在你后面迈步,/也不像傍晚的,站起身来迎着你;/我要给你看恐惧在一把尘土里。

(《荒原(节选)》)

●文学常识

走近作者

勒内·马利亚·里尔克

(1875-1926),________诗人。生于

铁路职工家庭,大学攻读哲学、艺术

与文学史。1897年后怀着孤独、寂寞

的心情遍游欧洲各国。会见过托尔斯泰,给大雕塑家罗丹当过秘书,并深受法国象征派诗人波德莱尔等人的影响。第一次世界大战时曾应征入伍,1919年迁居瑞士。

奥地利

里尔克的早期创作具有鲜明的布拉格地方色彩和波希米亚民歌风味。如诗集《生活与诗歌》(1894)、《梦幻》(1897)等。但内容偏重神秘、梦幻与哀伤。欧洲旅行之后,他改变了早期偏重主观抒情的浪漫风格,写作以直觉形象象征人生和表现自己思想感情的“咏物诗”,对资本主义的“异化”现象表示抗议,对人类平等互爱提出乌托邦式的憧憬。著名作品有借赞美上帝以展现资本主义没落时期精神矛盾的长诗《祈祷书》(1905)、《新诗集》(1907)和《新诗

续集》(1908)。晚年,他思想更趋悲观。代表作为长诗《___________》(1923)和诸多14行诗。

T·S·艾略特(1888-1965),______诗人,文学评论家。1906年进入哈佛大学攻读哲学,第一次世界大战爆发时,他在英国牛津大学研读希腊哲学,1915年是他人生道路的重大转折:放弃以哲学研究为终身职业,转向诗歌创作和文学批评。1947年获哈佛大学名誉博士学位,1948

杜依诺哀歌

美国

年因诗歌《____________》获诺贝尔文学奖。被认为是第二次世界大战前用英语写作的最有影响的诗人,对英美现代派文学及新批评派评论起了开拓作用。主要诗作包括《阿尔弗瑞德·普鲁弗洛克的情歌》、《一位夫人的写照》、《小老头》、《荒原》、《空心人》、《灰星期三》、《四个四重奏》。最著名的诗剧是《大教堂凶杀案》。最有影响的文学评论有《传统与个人才能》、《批评的功能》、《诗歌的用途和批评的用途》。

四个四重奏

写作背景

1.《秋日》

1893年第一次坠入情网,并由初恋情人资助出版第一部诗集《生活与歌》,两年半后分手。1897年5月里尔克结识了俄国将军的女儿莎乐美。那年她36岁,比里尔克大14岁,里尔克一见到莎乐美就坠入情网,并在一个月的猛烈进攻下使莎乐美投降。整整三年,莎乐美就是他的全部中心,在一切之上,莎乐美给予了他最具穿透力的爱情,给予他真正的安全感和自信,虽然在1901年中断

了通信,并在1902年与画家克拉克结婚并认识了罗丹,在1903年又恢复了通信,此后,里尔克和她从原来的耳鬓厮磨相互影响转为相敬如宾,友情持续一生。《秋日》就是在1902年新婚不久去巴黎为一家出版社写关于罗丹传记之后一个月写下的,应该是在九月。

2.《荒原(节选)》

《荒原》是艾略特的代表作,被认为是现代派诗歌的里程碑,西方文学中的一部具有划时代意义的杰作。这首诗原稿有800多行,后被庞德大段大段地删,删成现在我们所看到的434行。对此艾略特竟然毫无意见,他说:“这首诗本来就没有什么构架。”他甚至说:“在写《荒原》时,我甚至不在乎懂不懂得自己在讲些什么。”这首诗最初发表时,几乎无人能懂。后来艾略特给诗加了50多条注释,但是读者在研读过注释之后,

发现这些注释也并不好理解,于是人们希望诗人能给他的注释再作注释。艾略特自然不会这样做了,因为这样一来,他会永远地注释下去。这首长诗难懂的原因部分还在于艾略特的哲学思想,即直觉主义认识论和悲观主义的不可知论。作者的文艺观也决定了他的创作的难以理解。艾略特的“客观对应物”理论将诗看成是一种象征。人们要理解作品不能只限于理解字词的意义,而应该掌握事物的场景的象征意义。

相关知识

超现实主义是在法国开始的文学艺术流派,源于达达主义,并且对于视觉艺术的影响深远。于1920年至1930年间盛行于欧洲文学及艺术界中。探究此派别的理论根据是受到佛洛依德的精神分析影响,致力于发现人类的潜意识心理。因此主张放弃逻辑、有序的经验记忆为基础的现实形象,而呈现人的深层心理中的形象世界,尝试将现实观念与本能、潜意识与梦的经验相融合。它的主

要特征,是以所谓“超现实”、“超理智”的梦境、幻觉等作为艺术创作的源泉,认为只有这种超越现实的“无意识”世界,才能摆脱一切束缚,最真实地显示客观事实的真面目。超现实主义给传统对艺术的看法有了巨大的影响。也常被称为超现实主义运动。或简称为超现实。

课堂互动探究

1.《秋日》这首诗第一节的两组意象有何关系?

【提示】 这首诗开篇就确定了谈话的对象是上帝“主啊!是时候了”。这语气短促而庄重,甚至有种命令的口吻。“夏日曾经很盛大”,显然是一种感叹,即不可一世的夏天终于过去了。是

细节揣摩

时候了,是“把你的阴影落在日晷上,让秋风刮过田野”的时候了。这两组意象有一种奇妙的对位关系,即“你的阴影”与“秋风”,“日晷”与“田野”在上下文中彼此呼应,互为因果。你的影子是有形的,而日晷是通过影子的方位确定时间的;风却是无形的,田野是日晷在时空上的扩展。

2.为什么说《秋日》这首诗的第三节是全诗的高潮?

【提示】 “谁这时没有房屋,就不必建筑,/谁这时孤独,就永远孤独”,这两个名句几乎概括了里尔克一生的主题,即他没有故乡,注定永远寻找故乡。大约在此两年前,他在给他的女友后来成为妻子的信中写道:“您知道吗?倘若我假装已在其他什么地方找到了家园和故乡,那就是不忠诚。我不能有小屋,不能安居,我要做的就

是漫游和等待。”也许是这两句最好的注释。“就醒着,读着,写着长信,/在林荫道上来回/不安地游荡,当着落叶纷飞。”从开端的两句带哲理性的自我总结转向客观白描,和自己拉开距离,像电影镜头从近景推远,从室内来到户外,以一个象征性的漂泊意象结尾。最后三句都是处于动态中:醒着,读着,写信,徘徊。而落叶纷飞强化了这一动态,凸现了孤独与漂泊的凄凉感。

3.《荒原》节选部分中的“荒原”具有怎样的象征意义?

【提示】 将西方社会描绘为万物萧瑟,生机寂灭的荒原。起首几句便流露出诗人深深的痛苦和无尽的失望和悲哀。春天原本该万物复苏,生意盎然,而在诗人的笔下,现代文明的象征伦敦却是一片枯萎的荒原。在这没有生气的栖息之所,人不生不死,虽生犹死,心中唯有幻灭和绝望,眼前的世界只泛滥着海一样的情欲。在这令人窒息的现实中充斥着庸俗卑下的人欲,死亡的阴云浓浓地罩在了西方世界的上空,人们在浑浑噩噩之中走向死亡。诗人把现实社会比作地狱,把现代人视为没有灵魂的幽灵。

4.《秋日》这首诗作者是如何传达自己激情的?

【名师点拨】 这是一首完美到几乎无懈可击的诗作。从整体上看,每节递增一句的阶梯式的结构是刻意营造的,逐步推向最后的高潮。复杂音调的变换成为动力,使主题层层展开:开篇显然与上帝有某种共谋关系,同时带有胁迫意味;第二节的酿造过程是由外向内的转化,这创造本身成为上帝与人的中介;第三节是人生途中的困惑

深度探究

与觉醒,是对绝对孤独的彻悟。这三节是从上帝到自然到人,最终归结于人的存在。这是一首充满激情的诗:“主啊!是时候了”和“谁这时没有房屋,就不必建筑/谁这时孤独,就永远孤独”,但同时又非常克制,像激流被岩石压在地下,有时才喷发出来。这激情来自正视人类生存困境的勇气,因触及我们时代的“痛点”而带来精神升华。这首诗的玄妙正是基于意象的可感性,读者由此进入,体验一个漂泊者内心的激情。

5.从《荒原》选文中的典故可以看出这首诗主题是什么?

【名师点拨】 在《荒原》中,作者大量运用典故,这些典故恰恰可以看出这首诗的主题:精神的撕裂与死亡。人们不但不懂得拯救,反而以无限膨胀的欲望去挤压精神的干瘪尸体,这是当代社会的巨大悲哀。艾略特借用大量的典故,以拼贴画似的手法让我们看到西方文明的碎片,深感这种被撕裂的精神文明急需水来滋润,却被欲望之火焚烧着。诗人忧愤地喊出那个时代的危机。几十年过去了,物欲膨胀与精神萎缩的对比更加强烈,在人类精神的地图上绿色已渐渐消退。

1.《秋日》

整首诗歌采用推进式的阶梯结构,是诗人刻意布局的,第一节大自然与上帝与“我”的契合,第二节的酿酒过程成为感悟的中介,推导出第三节诗人要真正表达对孤独的理解与彻悟。这首诗的妙处就在于将大家熟知的意象进行组合,让我们轻松地走进了诗人的内心,并体验和激发了我们心灵深处的寂寞心情,并使我们激动不已。

写作技法

2.《荒原(节选)》

(1)诗歌中意象的使用很具特色。比如,发芽的尸体,在死水中垂钓的渔夫,长着孩子脸的蝙蝠等。这些鲜明的意象常常同时还有隐喻和转喻的特点。

(2)诗人用非常简练的笔墨,将有明显对照的节奏、词语、意象等放在一起,准确地勾画出时代特点和人的精神面貌。

(3)诗中大量使用的历史事件,同今天的绝望与荒凉形成对比。诗歌常常是戏谑式地引用大量作家的作品片断,突现出今日西方文体的颓败。

结构图解

●素材开发

“让秋风刮过田野。/让最后的果实长得丰满,/再给它们两天南方的气候,/迫使它们成熟,/把最后的甘甜酿入浓酒。”这是诗人里尔克在《秋日》里的诗句。

秋天具有诗人的气质,不仅因为其神态深沉、忧郁,他简洁、率直的动作,正是诗人的姿势。诗歌是世上最“露”的语言,去掉一切表面的东西,惟保留内心的纯净。秋天的许多景致,都给人这种吹沙到金的感受。

写作素材积累

秋风清,秋月明。微凉的秋夜,一张银质的脸从清澈的秋里抬起来,冷峻,清新。她洗尽孤旅的倦尘,洗尽所有关于她的传说,以稀世的纯洁照彻寥廓秋空。

秋天谱写了一首首生命的挽歌,它凋落了多少娇嫩的容颜,枯萎了多少青春的绿野。无数片依依飘落的黄叶,是对生命的眷恋?还是对世间的怀念?

●精彩运用

一个人走在秋天里

清晨,一个人走在秋天里,冷飕飕的风迎面吹来,我的心不禁沉沉的跌落无底的深渊,裹紧了单薄的衣裳,习惯性的抱住了自己削瘦的肩膀,茫然空灵身姿默默地领略着秋季如刀的杀气。“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。”我自是无法写出易安居士的传诵千古的佳句,但那份凄清寂寥的深秋怀人如此相通!在秋天晨曦的缝隙里,我唯有沉默,静寂的可以听见自己的心跳,微弱却又清晰。秋天只过去了一半,冬天却仿佛早早的来临。

我常常在秋天里留连,心里煎熬着对追逐的依恋和不舍。知道自己赌气说出放手那两个字,对生活的不甘用自己的隐忍来掩饰。当自己默念发誓结束追逐时,却早已潸然泪下。活在当下,不应该放弃追逐阳光,不应该放弃追逐人生的愿望,不应该放弃追逐人生的欢乐,但是无论自己怎样的默念千万个不应该,最终还是不经意间的放弃,只留下自己慵懒失魂的躯体。

蓦然回首,29的年少时光,回忆那段生机勃发的日子,有多少感动永存心底,细数我点滴的快乐和痛苦,都是刻骨铭心的记忆。流逝的岁月,无情的光阴,追逐伴我日出日落,夜月晨昏。当我行走在承载着我青春的梧桐树荫下时,当我游荡在承载着我失落情怀的富春江畔时,才感觉到时间过的真快!有种思绪,不管你逃到哪里,它依然缠住你;有种情怀,不管你置身何地,它总是如影随行,永远挥之不去。岁月的碾痕已经深深

地铭刻在心里,溶入血液,汇成一体,无法回避,因为,一旦试图回避,同样也会丢弃了自己。我喜欢独自在秋季去寻找曾经留有足迹的地方,喜欢曾经欢笑过的山水,贪婪地呼吸着那里的空气,寻求往日的气息,回忆一个个与你的故事,回忆一次次挥霍没有挥霍完的青春,然后一个个的拉下剧终的帷幕。我不是一个惧怕秋煞的人,但是今秋——却漂白了我的黑发,雕刻了我的泪颜。

眼前的秋,梧桐叶在风中瑟瑟作响,偶有飘落,我的脚步竟踌躇不前,呆立许久,它把自己的生命以另外一种生存的形态在一个轮回中复活,永恒。而我,突然的豁达,在这刹那间突然感悟:自己应该赋予秋季最真最纯最韧的情感,因为当爱从身边渐走渐远,错过的也许并不是他这个人,而是你一生的幸福。

一个身穿墨绿长裙,白色高跟鞋的女人在江南无人的秋天里缓缓地走着……

知能优化演练

美文佳作欣赏

彩色的荒漠

雷抒雁

从库尔勒出城不久,车子就离开国

道,进入油田公路。新修的石油公

路,像一支黑亮的箭镞直直地射向

前方。前方,是茫茫的戈壁,是黄沙漫漫的塔克拉玛干沙漠,以及举世闻名的西气东送的第一口气井。车子全速奔驰在戈壁上。在我们的视野里,

地平线的远处,是无遮无拦的穹隆和淡淡升腾着的云朵。开阔的戈壁,像是一方棋盘,偶尔看见一团两团圆圆的草棵,像是刻意摆下的一局残棋。生存与死亡,在这里艰难地进行命运的博弈。我们来到这里,已是深秋时节,灰色,到处是灰色。

沿着公路,我们向塔中油田进发。这一条路将劈开塔克拉玛干沙漠直通塔里木盆地的中心。那里,将是另一种风景,另一幅图画,另一样色彩。

塔里木河是一条河岸散乱的河流,夏季过去,汹涌的河水已变得平静和细瘦。河的两岸,是密密麻麻的胡杨树林。这些树,多数已经飘落了黄色的叶子,呈现出一种刚劲和苍凉。车子向前,茂密的树林,渐次变得稀疏。树的脚下,已经薄薄厚厚地铺上一片黄沙。独立的树木,有的如石雕,有的如铜雕。虽然,它们也许已经死去,年复一年的风沙,折断了树枝,剥开了树皮,可是树的

残干依然挺立,像是一群强悍的舞者,向天空和大地顽强地倾诉着它们的意志和信念。 我喜欢这些树,视它们为上天兆示给人类的精神榜样。和我一样,石油工人们也喜欢胡杨树,曾经为了保护26棵胡杨,他们七次挪动井位,多花费了200万元人民币。渐行渐远,塔里木河水显然已无力哺育这些植物,塔克拉玛干高大的沙丘,已愈来愈稠密地拥挤在道路的两边。

可是,这一条沙漠公路却宽阔、平坦,不逊于我在内地看到的任何一条道路。笔直的道路随沙丘的起伏,上上下下。炎夏地表温度达到60℃~70℃。你尽可以想象炎热、干燥、漠风会怎样折磨工人们的血肉之躯;但你无法想象,他们以怎样的智慧固定流沙,夯实路基,让这路像同沙漠与生俱来一样。

翻过几座沙山,眼前一亮,只见一片银灰色的油罐塔高耸,巨大的弯弯折折的银灰色管道在塔间穿绕;还有一些雄伟的建筑和这些油塔管道比肩而立。阳光下,银色、金色、棕色,各种由建筑物放射出的光芒,让人顿时抖落了长途奔驰的困倦与疲惫。塔中油田到了。仰望那些建筑,那一瞬,脑海中突然闪现出唐僧师徒历尽波折,看到了西天胜景时的那番惊讶和喜悦。明知一切都是真实的,你有时还不得不问自己:这会不会是幻觉?

在这一切色彩中,最鲜艳夺目的,是石油工人身着的工装的红色。那是一种让人肃然起敬的颜色。红帽、红衣、红裤,有如朝霞,有如春花,更似共和国飘扬的旗帜,照耀着这一片沙漠。在油田,我看到最显眼、最有气势的两句话:“只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生。”这句话被写在墙壁上,刻在石头上,嵌在沙丘上。是心声,也是写照;是鼓动,更是诺言。

我们的终点是伟大的西气东送工程的起点——克拉2号气井。和沙漠地貌截然不同,这里是犬牙交错、怪石林立的雅丹地貌。没有路,钻井的迁移甚至不得不动用直升机。石油工人硬是在这乱石中,打下了井,钻出了气,修成了路,铺下了管道。当我把耳朵贴近输气管道,听见丝丝的天然气奔走的急促喘息声,那一刻,真有点让人激动。它们翻山越岭,渡江跨河,要到数千里之遥

的上海、北京。那一刻,我真想让北京的亲友知道,当你们为做午餐轻轻转动天然气灶的开关旋钮时,我能听见那清脆快活的声音,我的心跳正激荡在这离你们遥远而又亲近的地方。

虽说是深秋,草木尽枯,但我却看到了荒漠里最令人难忘的色彩。

【赏评】 这篇文章是当代著名诗人、作家雷抒雁的一篇游记散文。作品通过对奋战于大西北戈壁滩深处的石油工人的刻画,赞美了他们坚韧、坚强、高尚的精神品质,顽强的意志,坚定的信念及其爱国、爱民之情。全文在结构上逐层深入,形象而又生动地展示了主题。“荒漠”给人的感觉应是荒凉、死寂,其色彩应是单调的,可作者在前面冠以“彩色”来修饰,便很好地吸引了读者,激发了读者的阅读兴趣。本文逐层铺垫,步步深入,跌宕有致,综合运用多种艺术手法,充分赞美了为西气东送工程做出巨大贡献的劳动者、创造者。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用