人教课标版高中历史必修1第一单元复习:古代中国的政治制度 课件(共46张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教课标版高中历史必修1第一单元复习:古代中国的政治制度 课件(共46张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-13 23:04:50 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

中国政治史

Ancient China 's political system

第 一单元

古代中国的政治制度

政治文明的形成

夏商周时期是中华民族早期政治文明的形成阶段,早期国家政治制度受宗族血缘关系的影响明显,尤其是西周时期,周王利用宗法制和分封制结合的手段确定了一套严密的控制体系;春秋战国时期,随着诸侯割据混战,分封制逐渐走向崩溃。

政治文明的发展

秦至明清时期的政治制度可分为三条主线:

1、君主专制权力的加强与中央机构的演变。

2、中央集权的加强与地方行政机构的变化。

3、选官用官制度和监察制度的演变。

Clue

线索

考点一

商周时期的政治制度——古代中国政治制度的准备

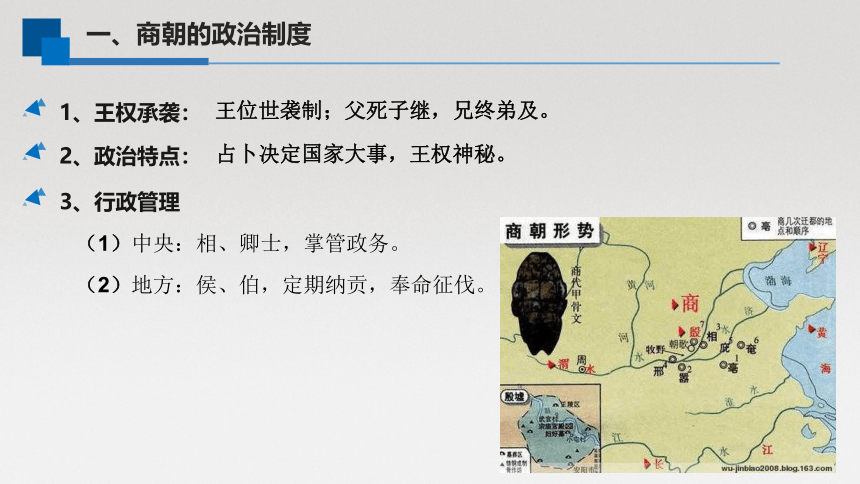

一、商朝的政治制度

1、王权承袭:

王位世袭制;父死子继,兄终弟及。

2、政治特点:

占卜决定国家大事,王权神秘。

3、行政管理

(1)中央:相、卿士,掌管政务。

(2)地方:侯、伯,定期纳贡,奉命征伐。

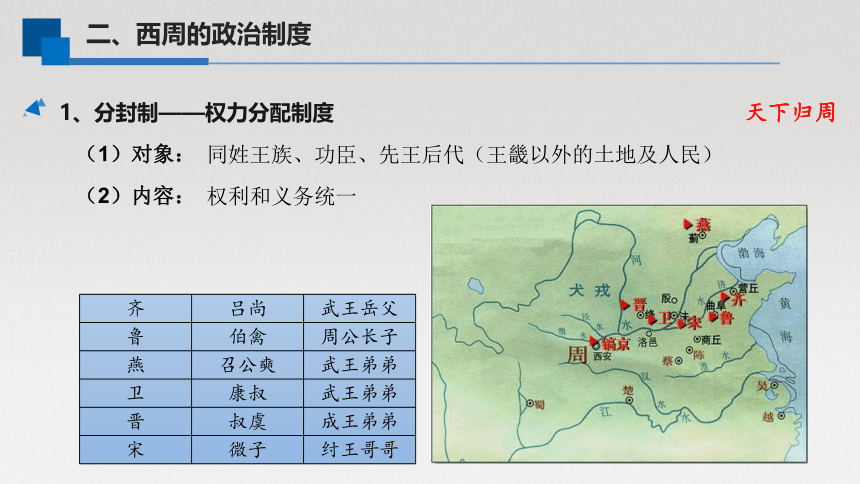

二、西周的政治制度

1、分封制——权力分配制度

(1)对象:

同姓王族、功臣、先王后代(王畿以外的土地及人民)

天下归周

(2)内容:

权利和义务统一

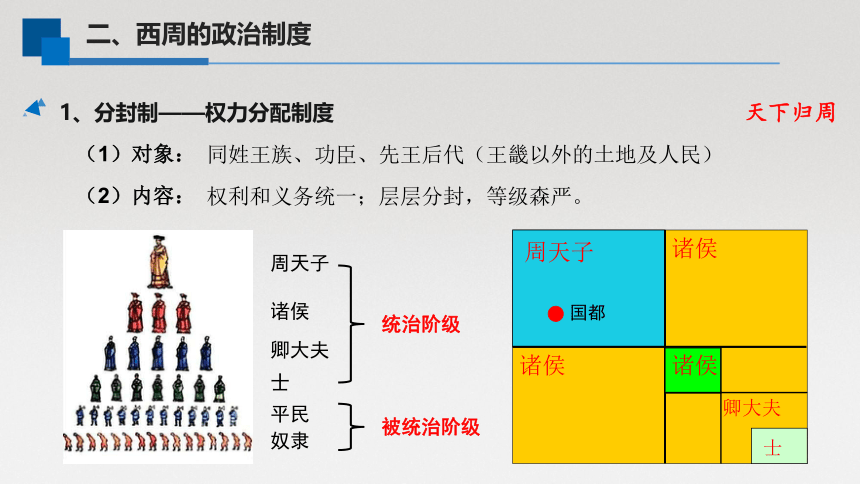

二、西周的政治制度

1、分封制——权力分配制度

(1)对象:

同姓王族、功臣、先王后代(王畿以外的土地及人民)

天下归周

(2)内容:

权利和义务统一;层层分封,等级森严。

国都

周天子

诸侯

诸侯

诸侯

卿大夫

士

周天子

诸侯

卿大夫

士

平民

奴隶

统治阶级

被统治阶级

二、西周的政治制度

1、分封制——权力分配制度

(1)对象:

同姓王族、功臣、先王后代(王畿以外的土地及人民)

(2)内容:

权利和义务统一;层层分封,等级森严。

(3)作用:

① 稳定统治秩序,开发边远地区,扩大统治区域。

② 促进经济文化交流和民族融合,为华夏族的形成奠基。

③ 诸侯具有独立性,势力日益壮大,削弱王权。

(4)瓦解:

后期,王权衰弱,诸侯强大。

天下归周

二、西周的政治制度

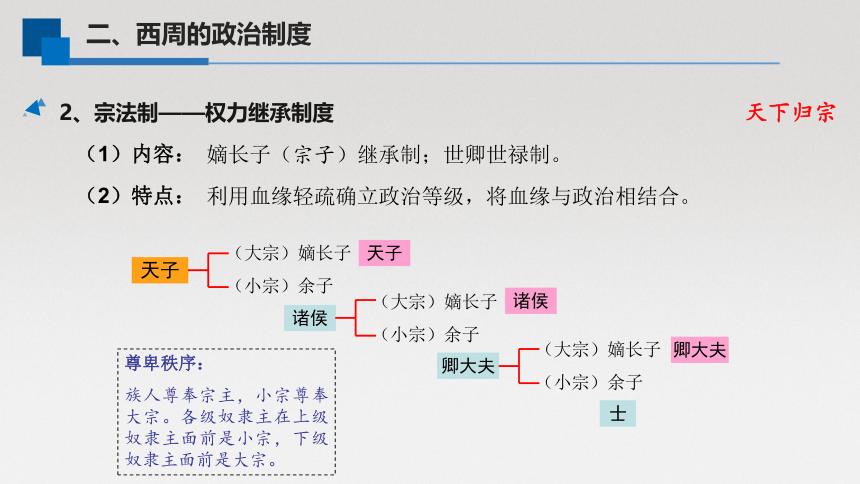

2、宗法制——权力继承制度

(1)内容:

嫡长子(宗子)继承制;世卿世禄制。

(2)特点:

利用血缘轻疏确立政治等级,将血缘与政治相结合。

天下归宗

天子

(大宗)嫡长子

(小宗)余子

天子

诸侯

(大宗)嫡长子

(小宗)余子

诸侯

卿大夫

(大宗)嫡长子

(小宗)余子

卿大夫

士

尊卑秩序:

族人尊奉宗主,小宗尊奉大宗。各级奴隶主在上级奴隶主面前是小宗,下级奴隶主面前是大宗。

二、西周的政治制度

2、宗法制——权力继承制度

(1)内容:

嫡长子(宗子)继承制;世卿世禄制。

(2)特点:

利用血缘轻疏确立政治等级,将血缘与政治相结合。

(3)形式:

家谱,宗祠,族规。

天下归宗

(4)作用:

① 强化王权和贵族特权地位。

② 统治集团内部稳定和团结。

维护嫡长子的崇高地位,建立强调君权的

等级政治体制。

二、西周的政治制度

3、礼乐制——权力认同制度

(1)内容:

各等级安于名分,遵守礼制。

(2)实质:

维护分封制和宗法制的工具。

天下归心

(3)作用:

维护政治稳定,保证社会和谐。

(4)瓦解:

春秋后期,“礼崩乐坏”。

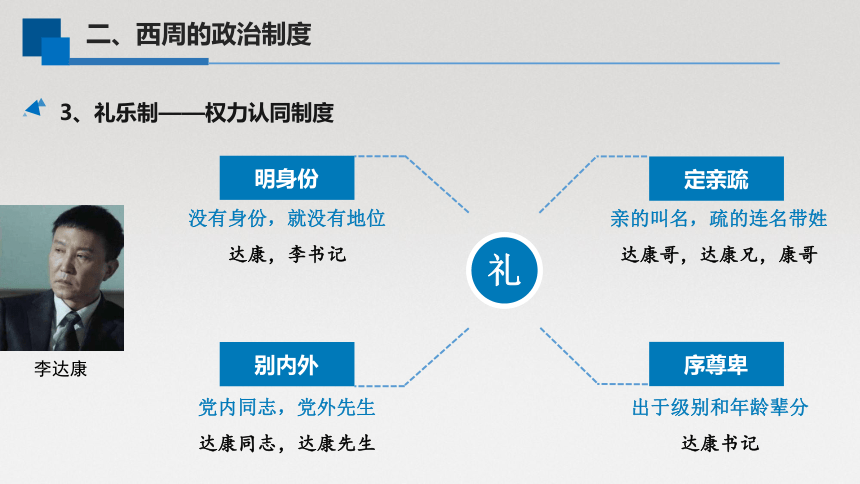

二、西周的政治制度

3、礼乐制——权力认同制度

礼

明身份

定亲疏

别内外

序尊卑

没有身份,就没有地位

达康,李书记

亲的叫名,疏的连名带姓

达康哥,达康兄,康哥

党内同志,党外先生

达康同志,达康先生

出于级别和年龄辈分

达康书记

李达康

三、中国早期政治制度的特点

1、以血缘关系为纽带:家国一体

2、等级森严:周天子——诸侯——卿大夫——士

3、地方权力较大:诸侯国有较大统治权

4、神权色彩浓厚:王权和神权紧密结合

5、稳定延续:政治制度前后沿袭,相对稳定性和延续性。

考点二

秦朝的君主专制中央集权制度——古代中国政治制度的确立

一、历史背景

1、政治:

秦王统一六国,结束分裂。

2、经济:

个体小农经济的发展。

3、文化:

战国时期法家思想奠基。

咸阳

秦

二、秦朝的政治制度

1、皇帝制度——国家最高权力中心

(1)权力:

总览全国政治、经济、军事大权。

(2)特点:

皇位世袭,皇权至上。 (古代专制制度特征)

阳陵虎符

秦始皇头上戴的叫冕,前后垂挂的玉串称旒(liú)。他穿的衣服称衮服,有12种图案。这种装饰为皇帝独有,显示其惟我独尊、君临天下的气势。

二、秦朝的政治制度

2、三公九卿制——中央官制

(1)机构

① 丞相:帮助皇帝处理政事。(百官之首)

② 御史大夫:执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,

监察百官。(副丞相)

③ 太尉:全国军务。(虚设)

皇帝

丞相

御史大夫

太尉

奉常

卫尉

廷尉

太仆

少府

宗正

典客

郎中令

治粟内史

相互配合

彼此牵制

军政大权

二、秦朝的政治制度

2、三公九卿制——中央官制

(1)机构

皇帝

丞相

御史大夫

太尉

奉常

卫尉

廷尉

太仆

少府

宗正

典客

郎中令

治粟内史

相互配合

彼此牵制

军政大权

裁决

朝议

(2)特点

① 以皇权为中心,相互牵制,

彼此配合。

② 体现家天下,国与家同治。

二、秦朝的政治制度

3、郡县制——地方官制

(1)渊源:

战国时期,郡县制替代分封制。

(2)内容:

郡守,县令或县长。

皇帝

三 公

九 卿

郡 守

县令、县长

有秩、三老、啬夫、游徼

36郡县(中央直辖),一郡之内分为若干县。

中央

地方

郡

县

乡里

二、秦朝的政治制度

3、郡县制——地方官制

(1)渊源:

战国时期,郡县制替代分封制。

(2)内容:

郡守,县令或县长。

(3)特点:

皇帝任免,中央管理,俸禄制,无封地。

(4)意义:

① 国家制度:血缘关系→地缘关系,部族国家→疆域国家。

② 国家管理:世袭领主→职业官僚,贵族政治→官僚政治。

二、秦朝的政治制度

3、郡县制——地方官制

分封制与郡县制的比较

类别 分封制 郡县制

建立基础

官吏权力

与中央关系

官职范围

历史作用

血缘关系

封地和爵位

很强的独立性,封位世袭

封地内有行政权,有土地管理权

巩固统治,容易分裂

地缘关系

有俸禄,无封地

绝对服从中央,皇帝任免

辖地内有行政权,无土地管理权

中央集权,国家统一

三、秦朝中央集权制度的影响

1、积极

巩固统一局面,奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝沿用,

不断完善。

2、消极

皇帝依靠权威,加强对人民的压榨,容易形成暴政,阶级矛盾激化。

考点三

从汉到元政治制度的演变——古代中国政治制度的发展

一、中央集权

1、汉朝

(1)问题:

汉初,郡国并行制→王国问题。

刘邦分封同姓王,以为依仗刘氏天下一家的格局,就能巩固皇权,稳定天下。他分封给同姓诸侯王的土地面积甚至超过了中央直辖的土地面积。

同姓九王

代王 刘恒

梁王 刘恢

齐王 刘肥

楚王 刘交

燕王 刘建

赵王 刘如意

淮南王 刘长

淮阳王 刘友

吴王 刘濞

一、中央集权

1、汉朝

(1)问题:

汉初,郡国并行制→王国问题。

(2)解决:

汉景帝平定“七国之乱”,汉武帝颁布“推恩令”。

诸侯王死后,除嫡长子继承王位外,其他子弟可分割王国的一部分土地成为列侯,由郡守统辖。

结果:王国越分越小,力量削弱。

一、中央集权

2、唐朝

唐朝中期,地方设置节度使—→藩镇割据,削弱中央集权。

一、中央集权

3、宋朝

(1)措施

① 军事:主要将领兵权收归中央,抽调地方精军充实中央。

② 政治:文官担任地方长官,通判监督。

③ 经济:地方赋税小部分保留,其余收归中央。

一、中央集权

3、宋朝

(1)措施

(2)影响

① 积极:改变藩镇割据,加强中央集权。

② 消极:冗官、冗兵、冗费,积贫积弱。

一、中央集权

4、元朝

(1)措施

① 地方设行中书省,经济、军事大权,受制于中央。

行省—路—府—州—县

② 边远民族地区设宣慰司。

一、中央集权

4、元朝

(1)措施

(2)影响

① 便利中央对地方管理,加强中央集权,巩固多民族国家统一。

② 古代行政制度的重大变革,中国省制的开端。

二、君主专制

1、汉朝

(1)问题:

汉初,丞相集决策、司法、行政大权于一身,位高权重。

(2)解决:

重用身边人担任尚书令、侍中等参政。

内朝

尚书令 侍中 常侍

外朝

御史大夫—丞相—太尉

皇 帝

九卿

有事上报

权

执行机构

决策机构

二、君主专制

2、魏晋南北朝

握有实权:先是尚书省,继而是中书省和门下省,形成三省体制。

皇帝

中书

门下

尚书

二、君主专制

3、唐朝

实行三省六部制度。

皇帝

中书

门下

尚书

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

(决策)

(审议)

(执行)

作用:

分工合作,牵制监督。

削弱相权,加强皇权。

重大创造,历代沿袭。

二、君主专制

4、宋朝

设置中书门下。

中书门下

参知政事

枢密使

三司使

皇帝

最高行政机构,最高行政长官

(宰相)

(行政权)

(军权)

(财权)

作用:

削弱相权,加强皇权。

二、君主专制

5、元朝

设置中书省。

中书省

皇帝

百司

最高行政机关

(宰相)

权

三、选官制度

演变过程

朝代 选官制度 选官依据

夏商周

汉朝

魏晋南北朝

隋朝开始

世官制

血缘

察举制

品德才学

九品中正制

门第

科举制

考试成绩

读书

考试

做官

世家大族

中央政府

权

三、选官制度

演变过程

朝代 选官制度 选官依据

夏商周

汉朝

魏晋南北朝

隋朝开始

世官制

血缘

察举制

品德才学

九品中正制

门第

科举制

考试成绩

科举制的作用

(1)把读书、考试与做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断,扩大官吏来源,提高官员的文化素质。

(2)把选拔人才和任命官吏的权利,从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了中央集权。

考点四

明清君主专制的强化——古代中国政治制度的衰落

一、明清君主专制强化的进程

1、明朝

(1)废丞相

① 原因:丞相权势过重,妨碍皇权集中。

② 措施:裁撤中书省和丞相,六部理政。

③ 影响:废除宰相制度,加强君主专制。

中书省

皇帝

左丞相

行中书省

中央

地方

右丞相

六部

六部

布政司

都指挥司

军政

行政

监察

按察司

一、明清君主专制强化的进程

1、明朝

(1)废丞相

(2)设内阁

① 原因:废除丞相后,明太祖决断全国的政务繁多。

② 过程:

奠基 明太祖 殿阁大学士(侍从顾问),处理政务,很少参政。

确立 明成祖 文渊阁,翰林院官员参与机密决策,出现内阁。

发展 明宣宗 大学士有票拟权(太监披红)。

全盛 明神宗 张居正首辅,大权尽归内阁。

一、明清君主专制强化的进程

1、明朝

(1)废丞相

(2)设内阁

① 原因:废除丞相后,明太祖决断全国的政务繁多。

② 过程:奠基—确立—发展—全盛。

③ 地位:只是为皇帝提供顾问的内侍机构,不是行政机构或决策机构。

一、明清君主专制强化的进程

2、清朝

(1)康熙:南书房

内阁

皇帝

六部

议政王大臣会议

南书房

翰林院学士

名义上

实际上

中枢

权

名存实亡

一、明清君主专制强化的进程

2、清朝

(1)康熙:南书房

内阁

皇帝

六部

议政王大臣会议

军机处

军机大臣

有官无吏

品级较低

跪受笔录

拟诏下达

(2)雍正:军机处

作用

君主专制达到顶峰

二、明清君主专制强化的特点及影响

(1)继承与发展结合:

继承前朝的基础上实行新的举措。

(2)内容详尽而全面:

涉及政治、经济、军事、文化等各方面。

(3)强化君权为核心:

废丞相,设军机处,兴文字狱,程度空前。

(4)体现衰落的时代特征:

君主专制达到顶峰,走向反动。

1、特点

二、明清君主专制强化的特点及影响

2、影响

(1)积极

维护国家统一和社会稳定,抵御外来侵略,发展经济文化,加强民族交流。

(2)消极

① 维护衰落的封建制度和“家天下”的皇族统治,具有历史反动性。

② 违背时代潮流,阻碍社会进步,中国逐渐落后于西方。

三、古代中国加强君主专制的主要方式

1、削弱相权:

分割、转移相权。

2、变革政府机构,分化事权,相互节制。

3、注重官吏选拔和任免

4、加强思想控制

5、加强监察机制

秦朝—御史大夫,汉朝—刺史,宋朝—通判,明朝—东厂、西厂、锦衣卫。

中国政治史

Ancient China 's political system

第 一单元

古代中国的政治制度

政治文明的形成

夏商周时期是中华民族早期政治文明的形成阶段,早期国家政治制度受宗族血缘关系的影响明显,尤其是西周时期,周王利用宗法制和分封制结合的手段确定了一套严密的控制体系;春秋战国时期,随着诸侯割据混战,分封制逐渐走向崩溃。

政治文明的发展

秦至明清时期的政治制度可分为三条主线:

1、君主专制权力的加强与中央机构的演变。

2、中央集权的加强与地方行政机构的变化。

3、选官用官制度和监察制度的演变。

Clue

线索

考点一

商周时期的政治制度——古代中国政治制度的准备

一、商朝的政治制度

1、王权承袭:

王位世袭制;父死子继,兄终弟及。

2、政治特点:

占卜决定国家大事,王权神秘。

3、行政管理

(1)中央:相、卿士,掌管政务。

(2)地方:侯、伯,定期纳贡,奉命征伐。

二、西周的政治制度

1、分封制——权力分配制度

(1)对象:

同姓王族、功臣、先王后代(王畿以外的土地及人民)

天下归周

(2)内容:

权利和义务统一

二、西周的政治制度

1、分封制——权力分配制度

(1)对象:

同姓王族、功臣、先王后代(王畿以外的土地及人民)

天下归周

(2)内容:

权利和义务统一;层层分封,等级森严。

国都

周天子

诸侯

诸侯

诸侯

卿大夫

士

周天子

诸侯

卿大夫

士

平民

奴隶

统治阶级

被统治阶级

二、西周的政治制度

1、分封制——权力分配制度

(1)对象:

同姓王族、功臣、先王后代(王畿以外的土地及人民)

(2)内容:

权利和义务统一;层层分封,等级森严。

(3)作用:

① 稳定统治秩序,开发边远地区,扩大统治区域。

② 促进经济文化交流和民族融合,为华夏族的形成奠基。

③ 诸侯具有独立性,势力日益壮大,削弱王权。

(4)瓦解:

后期,王权衰弱,诸侯强大。

天下归周

二、西周的政治制度

2、宗法制——权力继承制度

(1)内容:

嫡长子(宗子)继承制;世卿世禄制。

(2)特点:

利用血缘轻疏确立政治等级,将血缘与政治相结合。

天下归宗

天子

(大宗)嫡长子

(小宗)余子

天子

诸侯

(大宗)嫡长子

(小宗)余子

诸侯

卿大夫

(大宗)嫡长子

(小宗)余子

卿大夫

士

尊卑秩序:

族人尊奉宗主,小宗尊奉大宗。各级奴隶主在上级奴隶主面前是小宗,下级奴隶主面前是大宗。

二、西周的政治制度

2、宗法制——权力继承制度

(1)内容:

嫡长子(宗子)继承制;世卿世禄制。

(2)特点:

利用血缘轻疏确立政治等级,将血缘与政治相结合。

(3)形式:

家谱,宗祠,族规。

天下归宗

(4)作用:

① 强化王权和贵族特权地位。

② 统治集团内部稳定和团结。

维护嫡长子的崇高地位,建立强调君权的

等级政治体制。

二、西周的政治制度

3、礼乐制——权力认同制度

(1)内容:

各等级安于名分,遵守礼制。

(2)实质:

维护分封制和宗法制的工具。

天下归心

(3)作用:

维护政治稳定,保证社会和谐。

(4)瓦解:

春秋后期,“礼崩乐坏”。

二、西周的政治制度

3、礼乐制——权力认同制度

礼

明身份

定亲疏

别内外

序尊卑

没有身份,就没有地位

达康,李书记

亲的叫名,疏的连名带姓

达康哥,达康兄,康哥

党内同志,党外先生

达康同志,达康先生

出于级别和年龄辈分

达康书记

李达康

三、中国早期政治制度的特点

1、以血缘关系为纽带:家国一体

2、等级森严:周天子——诸侯——卿大夫——士

3、地方权力较大:诸侯国有较大统治权

4、神权色彩浓厚:王权和神权紧密结合

5、稳定延续:政治制度前后沿袭,相对稳定性和延续性。

考点二

秦朝的君主专制中央集权制度——古代中国政治制度的确立

一、历史背景

1、政治:

秦王统一六国,结束分裂。

2、经济:

个体小农经济的发展。

3、文化:

战国时期法家思想奠基。

咸阳

秦

二、秦朝的政治制度

1、皇帝制度——国家最高权力中心

(1)权力:

总览全国政治、经济、军事大权。

(2)特点:

皇位世袭,皇权至上。 (古代专制制度特征)

阳陵虎符

秦始皇头上戴的叫冕,前后垂挂的玉串称旒(liú)。他穿的衣服称衮服,有12种图案。这种装饰为皇帝独有,显示其惟我独尊、君临天下的气势。

二、秦朝的政治制度

2、三公九卿制——中央官制

(1)机构

① 丞相:帮助皇帝处理政事。(百官之首)

② 御史大夫:执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,

监察百官。(副丞相)

③ 太尉:全国军务。(虚设)

皇帝

丞相

御史大夫

太尉

奉常

卫尉

廷尉

太仆

少府

宗正

典客

郎中令

治粟内史

相互配合

彼此牵制

军政大权

二、秦朝的政治制度

2、三公九卿制——中央官制

(1)机构

皇帝

丞相

御史大夫

太尉

奉常

卫尉

廷尉

太仆

少府

宗正

典客

郎中令

治粟内史

相互配合

彼此牵制

军政大权

裁决

朝议

(2)特点

① 以皇权为中心,相互牵制,

彼此配合。

② 体现家天下,国与家同治。

二、秦朝的政治制度

3、郡县制——地方官制

(1)渊源:

战国时期,郡县制替代分封制。

(2)内容:

郡守,县令或县长。

皇帝

三 公

九 卿

郡 守

县令、县长

有秩、三老、啬夫、游徼

36郡县(中央直辖),一郡之内分为若干县。

中央

地方

郡

县

乡里

二、秦朝的政治制度

3、郡县制——地方官制

(1)渊源:

战国时期,郡县制替代分封制。

(2)内容:

郡守,县令或县长。

(3)特点:

皇帝任免,中央管理,俸禄制,无封地。

(4)意义:

① 国家制度:血缘关系→地缘关系,部族国家→疆域国家。

② 国家管理:世袭领主→职业官僚,贵族政治→官僚政治。

二、秦朝的政治制度

3、郡县制——地方官制

分封制与郡县制的比较

类别 分封制 郡县制

建立基础

官吏权力

与中央关系

官职范围

历史作用

血缘关系

封地和爵位

很强的独立性,封位世袭

封地内有行政权,有土地管理权

巩固统治,容易分裂

地缘关系

有俸禄,无封地

绝对服从中央,皇帝任免

辖地内有行政权,无土地管理权

中央集权,国家统一

三、秦朝中央集权制度的影响

1、积极

巩固统一局面,奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝沿用,

不断完善。

2、消极

皇帝依靠权威,加强对人民的压榨,容易形成暴政,阶级矛盾激化。

考点三

从汉到元政治制度的演变——古代中国政治制度的发展

一、中央集权

1、汉朝

(1)问题:

汉初,郡国并行制→王国问题。

刘邦分封同姓王,以为依仗刘氏天下一家的格局,就能巩固皇权,稳定天下。他分封给同姓诸侯王的土地面积甚至超过了中央直辖的土地面积。

同姓九王

代王 刘恒

梁王 刘恢

齐王 刘肥

楚王 刘交

燕王 刘建

赵王 刘如意

淮南王 刘长

淮阳王 刘友

吴王 刘濞

一、中央集权

1、汉朝

(1)问题:

汉初,郡国并行制→王国问题。

(2)解决:

汉景帝平定“七国之乱”,汉武帝颁布“推恩令”。

诸侯王死后,除嫡长子继承王位外,其他子弟可分割王国的一部分土地成为列侯,由郡守统辖。

结果:王国越分越小,力量削弱。

一、中央集权

2、唐朝

唐朝中期,地方设置节度使—→藩镇割据,削弱中央集权。

一、中央集权

3、宋朝

(1)措施

① 军事:主要将领兵权收归中央,抽调地方精军充实中央。

② 政治:文官担任地方长官,通判监督。

③ 经济:地方赋税小部分保留,其余收归中央。

一、中央集权

3、宋朝

(1)措施

(2)影响

① 积极:改变藩镇割据,加强中央集权。

② 消极:冗官、冗兵、冗费,积贫积弱。

一、中央集权

4、元朝

(1)措施

① 地方设行中书省,经济、军事大权,受制于中央。

行省—路—府—州—县

② 边远民族地区设宣慰司。

一、中央集权

4、元朝

(1)措施

(2)影响

① 便利中央对地方管理,加强中央集权,巩固多民族国家统一。

② 古代行政制度的重大变革,中国省制的开端。

二、君主专制

1、汉朝

(1)问题:

汉初,丞相集决策、司法、行政大权于一身,位高权重。

(2)解决:

重用身边人担任尚书令、侍中等参政。

内朝

尚书令 侍中 常侍

外朝

御史大夫—丞相—太尉

皇 帝

九卿

有事上报

权

执行机构

决策机构

二、君主专制

2、魏晋南北朝

握有实权:先是尚书省,继而是中书省和门下省,形成三省体制。

皇帝

中书

门下

尚书

二、君主专制

3、唐朝

实行三省六部制度。

皇帝

中书

门下

尚书

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

(决策)

(审议)

(执行)

作用:

分工合作,牵制监督。

削弱相权,加强皇权。

重大创造,历代沿袭。

二、君主专制

4、宋朝

设置中书门下。

中书门下

参知政事

枢密使

三司使

皇帝

最高行政机构,最高行政长官

(宰相)

(行政权)

(军权)

(财权)

作用:

削弱相权,加强皇权。

二、君主专制

5、元朝

设置中书省。

中书省

皇帝

百司

最高行政机关

(宰相)

权

三、选官制度

演变过程

朝代 选官制度 选官依据

夏商周

汉朝

魏晋南北朝

隋朝开始

世官制

血缘

察举制

品德才学

九品中正制

门第

科举制

考试成绩

读书

考试

做官

世家大族

中央政府

权

三、选官制度

演变过程

朝代 选官制度 选官依据

夏商周

汉朝

魏晋南北朝

隋朝开始

世官制

血缘

察举制

品德才学

九品中正制

门第

科举制

考试成绩

科举制的作用

(1)把读书、考试与做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断,扩大官吏来源,提高官员的文化素质。

(2)把选拔人才和任命官吏的权利,从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了中央集权。

考点四

明清君主专制的强化——古代中国政治制度的衰落

一、明清君主专制强化的进程

1、明朝

(1)废丞相

① 原因:丞相权势过重,妨碍皇权集中。

② 措施:裁撤中书省和丞相,六部理政。

③ 影响:废除宰相制度,加强君主专制。

中书省

皇帝

左丞相

行中书省

中央

地方

右丞相

六部

六部

布政司

都指挥司

军政

行政

监察

按察司

一、明清君主专制强化的进程

1、明朝

(1)废丞相

(2)设内阁

① 原因:废除丞相后,明太祖决断全国的政务繁多。

② 过程:

奠基 明太祖 殿阁大学士(侍从顾问),处理政务,很少参政。

确立 明成祖 文渊阁,翰林院官员参与机密决策,出现内阁。

发展 明宣宗 大学士有票拟权(太监披红)。

全盛 明神宗 张居正首辅,大权尽归内阁。

一、明清君主专制强化的进程

1、明朝

(1)废丞相

(2)设内阁

① 原因:废除丞相后,明太祖决断全国的政务繁多。

② 过程:奠基—确立—发展—全盛。

③ 地位:只是为皇帝提供顾问的内侍机构,不是行政机构或决策机构。

一、明清君主专制强化的进程

2、清朝

(1)康熙:南书房

内阁

皇帝

六部

议政王大臣会议

南书房

翰林院学士

名义上

实际上

中枢

权

名存实亡

一、明清君主专制强化的进程

2、清朝

(1)康熙:南书房

内阁

皇帝

六部

议政王大臣会议

军机处

军机大臣

有官无吏

品级较低

跪受笔录

拟诏下达

(2)雍正:军机处

作用

君主专制达到顶峰

二、明清君主专制强化的特点及影响

(1)继承与发展结合:

继承前朝的基础上实行新的举措。

(2)内容详尽而全面:

涉及政治、经济、军事、文化等各方面。

(3)强化君权为核心:

废丞相,设军机处,兴文字狱,程度空前。

(4)体现衰落的时代特征:

君主专制达到顶峰,走向反动。

1、特点

二、明清君主专制强化的特点及影响

2、影响

(1)积极

维护国家统一和社会稳定,抵御外来侵略,发展经济文化,加强民族交流。

(2)消极

① 维护衰落的封建制度和“家天下”的皇族统治,具有历史反动性。

② 违背时代潮流,阻碍社会进步,中国逐渐落后于西方。

三、古代中国加强君主专制的主要方式

1、削弱相权:

分割、转移相权。

2、变革政府机构,分化事权,相互节制。

3、注重官吏选拔和任免

4、加强思想控制

5、加强监察机制

秦朝—御史大夫,汉朝—刺史,宋朝—通判,明朝—东厂、西厂、锦衣卫。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局